NLL은 정전협정 체결 당시의 역학관계를 반영하는 交戰線에 따른 분할의 원리와 함께 공산군 측이 희망했던 戰前상태 회복의 원리가 함께 적용된 해상휴전선이다.

⊙ 육상에서는 交戰線에 따른 분할의 원리, 해상에서는 戰前상태 회복의 원리 적용

⊙ 국제연합군, 공산군 측이 차지한 38도선 이남의 육지는 해양봉쇄 상황에서 풀어줘

⊙ 서해 5도는 양보하지 않고 한국군 및 국제연합군의 관할에 남겨둔다(remain)는 의미

⊙ NLL 기준 서해휴전선은 북한이 오히려 고마워했던 선… 황해남도 남쪽 경계선의 淵源

金明燮

⊙ 50세. 연세대 학사, 석사. 파리1-팡테옹 소르본대학 정치학 박사.

⊙ 한국정치외교사학회 부회장, 서울대 특별연구원, 한신대 국제학부장, Illinois대학 연구학자.

⊙ 저서(공저포함): 《대서양문명사》 《한국외교사와 국제정치학(공저)》《동아시아의 전쟁과

평화(공저)》 《해방전후사의 인식(공저)》 《거대한 체스판(역서)》

⊙ 육상에서는 交戰線에 따른 분할의 원리, 해상에서는 戰前상태 회복의 원리 적용

⊙ 국제연합군, 공산군 측이 차지한 38도선 이남의 육지는 해양봉쇄 상황에서 풀어줘

⊙ 서해 5도는 양보하지 않고 한국군 및 국제연합군의 관할에 남겨둔다(remain)는 의미

⊙ NLL 기준 서해휴전선은 북한이 오히려 고마워했던 선… 황해남도 남쪽 경계선의 淵源

金明燮

⊙ 50세. 연세대 학사, 석사. 파리1-팡테옹 소르본대학 정치학 박사.

⊙ 한국정치외교사학회 부회장, 서울대 특별연구원, 한신대 국제학부장, Illinois대학 연구학자.

⊙ 저서(공저포함): 《대서양문명사》 《한국외교사와 국제정치학(공저)》《동아시아의 전쟁과

평화(공저)》 《해방전후사의 인식(공저)》 《거대한 체스판(역서)》

- 서해 NLL 인근 해상에서 기동훈련 중인 해군 2함대 소속 초계함들.

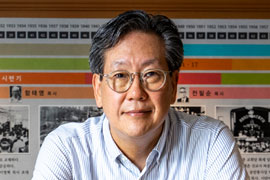

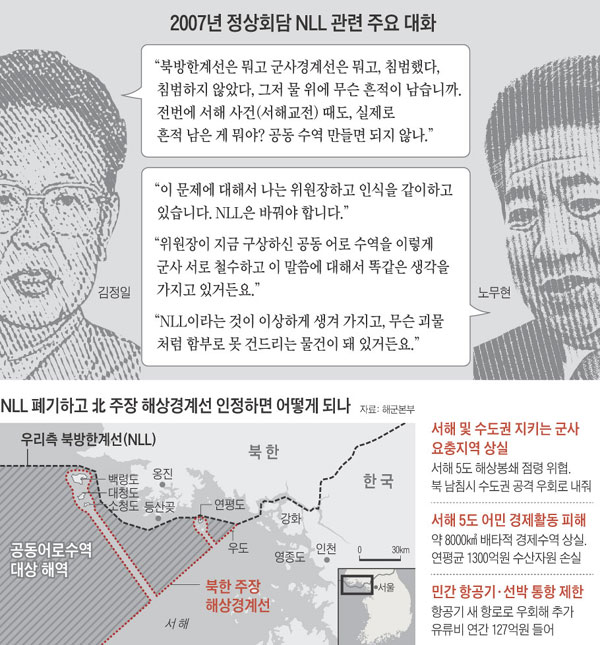

서해 북방한계선(이하 NLL)을 둘러싼 최근의 논쟁은 2012년 대통령선거전에서 시작되었다. 2007년 김정일과의 정상회담 당시 노무현(盧武鉉) 전 대통령의 NLL 포기발언이 있었는가 여부가 쟁점이었다.

이후 당시 회의록이 대통령기록물관리법에 맞게 관리되었는가에 대한 법리적 논쟁도 이어지고 있다. NLL 논쟁은 국민적 피로감을 자아내기도 했지만, 여야를 불문하고 다수의 정치지도자들로 하여금 NLL 수호의지를 공동으로 표명하게 만든 성과도 있었다.

모처럼 여야가 합의한 NLL 수호의지가 헛되지 않으려면 NLL의 진실에 대한 정확한 인식이 뒷받침되어야 한다. 그동안 북한당국은 NLL이 6·25전쟁 정전협정에 첨부된 지도에 명기되지 않았었기 때문에 정전협정에 의해 쌍방이 합의한 선이 아니고, 국제연합군 사령관이 일방적으로 그은 선에 불과하다고 주장해 왔다.

한국 학계의 일각에서도 NLL은 영토선도 아니고 합법적 해상분계선도 아니라는 주장이 지금도 제기되고 있다. 과연 NLL의 진실은 무엇일까?

38선에서 휴전선으로

6·25전쟁 이전의 38선은 1945년 일본군 무장해제를 위해 설정된 분할선으로서 제2차 세계대전 승전국들인 미국과 소련이 국제적으로 합의한 선이었다. 38선은 뒤늦게 참전을 결정한 소련에 미국이 제안했던 선이었던 것은 맞지만, 이미 존재하고 있던 한국을 분할하거나 분단했던 선이 아니라 일본제국을 분할했던 선이었다.

결과적으로, 38선이 분단선이 된 것은 맞지만, 오스트리아의 사례에서 반증되는 바와 같이 연합군의 분할점령이 반드시 분단으로 이어진 것은 아니라는 점에서 38선 획정 당시부터 한민족의 분할이 운명지어진 것은 아니었다.

한민족 해방에 결정적으로 기여했던 연합국들이 일본제국의 항복을 받아 내기 위해 설정했던 38선을 결과론적으로만 해석하여 정상국가로 존재하고 있던 한국을 연합국들이 분단시킨 것처럼 보는 것에서 NLL에 대한 인식의 오류가 시작된다.

국제적 합의선이었던 38선은 공산주의자들에 의해 세 번에 걸쳐서 부정되었다. 첫째, 1950년 6월 25일 소련공산당과 중국공산당의 지원을 받은 북한공산군이 38선을 넘어 남침함으로써 38선은 부정되었다. 이에 대해 국제연합 안보이사회는 일찍이 국제연합이 합법정부(lawful government)라고 승인한 대한민국에 대한 북한공산군의 군사행동을 평화파괴행위(a breach of the peace)라고 규정했다.

그리고 즉각적인 정전(the immediate cessation of hostilities)과 함께 북한공산군이 38도선 이북으로 군대를 철수시킬 것을 촉구하는 안보리결의안(S/RES/82 1950)을 채택했으나 북한공산군은 이 안보리결의를 무시했다.

둘째, 한국군 및 국제연합군의 반격이 이루어지던 1950년 10월 1일 한국군의 38선 돌파를 계기로 38선은 다시 한 번 부정되었다. 1950년 10월 7일 제294차 국제연합총회는 이러한 행위를 국제연합 안보리의 6월 25일 결의안과 6월 27일 결의안에 부합되는 것으로 추인했다.

셋째, 중국공산군의 개입으로 한국군 및 국제연합군이 퇴각하던 상황에서 인도를 비롯한 13개국이 중공군의 38도선 존중과 중재를 통한 전쟁종식을 추구했으나 마오쩌둥(毛澤東)은 이를 수용하지 않았다. 중화인민공화국이 국제연합에 의해 침략자로 규정받게 된 결정적 계기였다.

1950년 12월 29일자 전문에서 마오쩌둥은 다음과 같이 말했다. “소위 38선이란 인민의 마음속에서 낡은 개념이다. 이 전쟁 이후 그것은 더 이상 존재하지 않는다. 우리 군대가 38선 이북을 차지하든 38선 이남을 차지하든 그것은 중요하지 않다.”

중공군은 38선을 넘어 군사적 공세를 계속했으며, 6·25전쟁은 38선으로의 회귀가 아니라 새로운 휴전선의 획정을 통해 정지되었다.

공산군 측이 고마워했던 NLL

제2차 세계대전 종전에 즈음하여 일본이 취했던 입장과 유사하게 6·25전쟁 휴전회담 과정에서 공산군 측은 전전(戰前)상태(status quo ante bellum) 회복의 원리에 입각해서 자신들이 먼저 부정했던 38선의 회복을 내세움으로써 해상에서 한국군과 국제연합군이 누리고 있던 우위를 단번에 제거하고자 했다.

육상에서는 교전선(交戰線)에 따른 분할의 원리(uti possidetis, ita possideatis)에 부합되는 한국군과 국제연합군 측의 주장이 관철되었지만, 해상에서는 전전상태 회복의 원리에 따른 공산군 측의 주장도 일부 관철되었다.

정전협정 제2조 13항 (ㄴ)목을 보면 ‘본 정전협정이 효력을 발생한 후 10일 이내에 상대방은 한국에 있어서의 후방과 연해도서(沿海島嶼) 및 해면(海面)으로부터 그들의 모든 군사역량 보급물자 및 장비를 철거한다’고 함으로써 한국군 및 국제연합군이 가지고 있던 해상에서의 우위가 양보되었다.

또한 ‘상기(上記)한 연해도서(沿海島嶼)라는 용어는 본 정전협정이 효력을 발생할 때에 비록 일방이 점령하고 있더라도 1950년 6월 24일에 상대방이 통제하고 있던 도서(島嶼)’라고 정의되었다. 공산군 측이 원하던 바대로 전전 상태 회복의 원리가 일부 적용된 것이다.

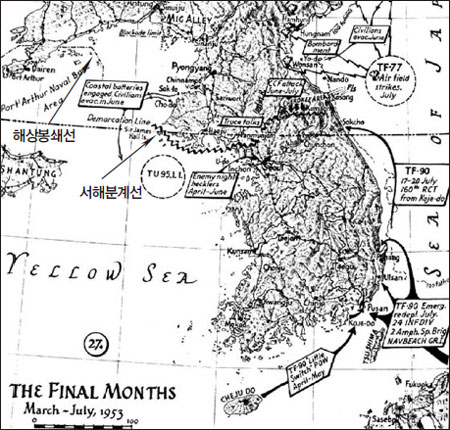

[지도1]에서 보이는 바와 같이 6·25전쟁 말기 한국군 및 국제연합군은 서해에서는 대동강 하구의 평안남도 남포(8·15 이전의 진남포) 서쪽 바다의 석도와 초도, 청천강 서쪽 인근의 대화도, 그리고 동해에서는 원산 인근 영흥만에 위치한 여도(麗島) 등의 도서와 해면을 모두 장악하고 있었다.

이 조항에 의해 남포(과거의 진남포) 서쪽 바다의 석도와 초도, 청천강 서쪽 인근의 대화도, 그리고 황해도 해안에서 불과 1.5km 떨어져 있었지만 한국군이 장악하고 있었던 오작도 및 월내도 등 38도선 이북의 도서들을 넘겨주게 되었다.

그런데 정전협정에 의해 국제연합군사령부 관할로 명문화된 서해 5도는 물론 공산군 측이 차지하고 있던 옹진반도와 연평도 사이에 위치한 무도, 소수압도, 대수압도, 용매도, 그리고 대청도와 옹진반도 사이에 위치한 마합도, 기린도(麒麟島), 창린도, 용호도, 어화도, 순위도(巡威島) 등은 모두 38도선 이남에 위치한 도서들로서 정전협정이 규정하고 있는 ‘1950년 6월 24일에’ 대한민국이 ‘통제하고 있던 도서’들이었다.

따라서 교전선에 따른 분할의 원리가 적용되어 공산군 쪽으로 귀속된 38도선 이남의 옹진반도와 달리 해상에서는 38도선 이남의 옹진반도 인근에 위치한 모든 연안도서들과 해면이 한국군 및 국제연합군의 관할구역에 속하게 되고, 공산군 측은 이 연안도서들과 해면으로부터 ‘모든 군사역량 보급물자 및 장비를 철거’해야 함으로써 공산군 측이 차지한 38도선 이남의 육지는 해양봉쇄 상황에 처할 수 있었다.

따라서 정전협정 제2조 13항 (ㄴ)목(Art. II 13(b))에 다음과 같은 단서를 두어 공산군 측이 38선 이남에서 점령했던 옹진반도 남단이 해양봉쇄에 처하지 않도록 해 주었던 것이다.

ㄴ) …단 황해도(黃海道)와 경기도(京畿道)의 도계선(道界線) 북쪽과 서쪽에 있는 모든 섬 중에서 백령도(白翎島: 북위 37° 58′. 동경 124° 40′), 대청도(大靑島: 북위37° 50′. 동경 124° 42′), 소청도(小靑島: 북위 37° 46′. 동경 124° 46′), 연평도(延坪島: 북위 37° 38′. 동경 125° 40′) 및 우도(隅島: 북위 37° 36′. 동경 125° 58′)의 국제연합군사령관의 군사통제하에 남겨두는 도서군(島嶼群)들을 제외한 기타 모든 섬은 조선인민군최고사령관과 중국인민지원군사령원의 군사통제하에 둔다. 한국서해안에 있어서 상기 경계선 이남에 있는 모든 섬들은 국제 련합군 총사령관의 군사통제하에 남겨둔다.

그런데 이 문장의 하단에는 밑줄로 표시한 바와 같이 ‘남겨두는’ ‘둔다’, ‘남겨둔다’라는 표현이 나온다. 영문본을 보면 ‘남겨두는’과 ‘남겨둔다’라는 표현은 모두 ‘remain’으로 쓰고, ‘둔다’라는 표현은 ‘be’로 쓰여져 있다.

이것은 공산군 측이 제기한 황해도와 경기도의 경계(이 선이 당시의 교전선을 반영한 경계선이 아니라는 점은 정전협정에 포함된 지도 하단에 명기) 북서쪽에 위치한 도서들을 38도선 이북의 도서들에 더해서 공산군 측의 관할 아래 두고(be), 서해 5도는 양보하지 않고 한국군 및 국제연합군의 관할에 남겨둔다(remain)는 의미였다.

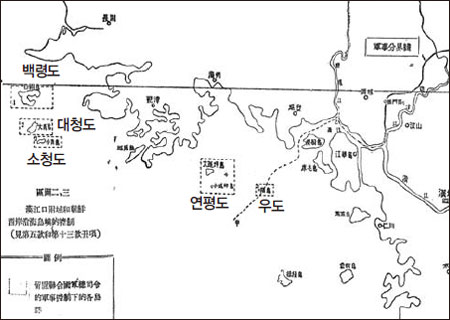

휴전회담 중에 공산군 측은 서해 5도와 관련된 ‘remain’이라는 용어도 ‘be’로 바꾸자고 했지만 관철되지 않았다. 결국 1952년 3월 25일 회의에서 ‘남겨두는(remain)’이라는 용어가 확정되었다. 중국문본 지도 하단에도 국제연합군의 통제하에 ‘유치(留置)’한다(留置聯合國軍總司令的軍事控制之下)고 명기하여 국제연합군의 관할 아래 있었던 역사적 사실이 기록되었다([지도2] 참고).

당시 중공군 측 협상단의 일원이었던 짜이청원(紫成文)도 한국군을 포함한 국제연합군 측의 양보를 다음과 같이 인정했다. “정전협정 규정에 따라 정전 후 적이 철수해야 할 우리 측 후방도서 중 주요한 것은 서해안의 숙도, 석도, 월내도, 기린도(騏麟島), 창린도(昌麟島) 등이고 동해안의 여도, 신도, 웅도 등이다.”

최상의 비무장지대(the best demilitarized zone)

1951년에 시작된 휴전회담 초기부터 국제연합군 측은 국제연합군 측이 장악하고 있던 도서들과 북한군이 장악하고 있던 육지 사이의 해면(waters)이 ‘최상(最上)의 비무장지대(the best demilitarized zone)’라는 생각을 가지고 있었고, 공산군 측도 이러한 국제연합군 측의 입장을 인지하고 있었다.

이처럼 쌍방이 합의하여 분할한 도서들 사이에 휴전선이 형성된 것으로 간주하지 않는다면, 공산군 측이 주장했던 38선 기준설에 입각해서 보거나 쌍방이 최종 합의했던 교전선에 따른 분할의 원리에 입각해서 보거나 6월 24일 당시 대한민국 측 관할이었고, 정전협정 체결 당시 한국군 및 국제연합군의 세력권에 속해 있었던 기린도 및 순위도, 그리고 북한 측 관할인 옹진반도 사이의 모든 ‘해면’도 한국군 및 국제연합군 관할로 남게 되어 북한은 해상봉쇄 상황에 처하게 되는 것이었다.

따라서 국제연합군사령관이 서로 합의한 도서분할 원칙에 입각해서 설정된 NLL기준 서해휴전선은 북한이 오히려 고마워했던 선이며, 이것이 1959년 북한 조선중앙통신사가 발행하는 《조선중앙년감》에 명기된 황해남도 남쪽 경계선의 연원(淵源)이었다.

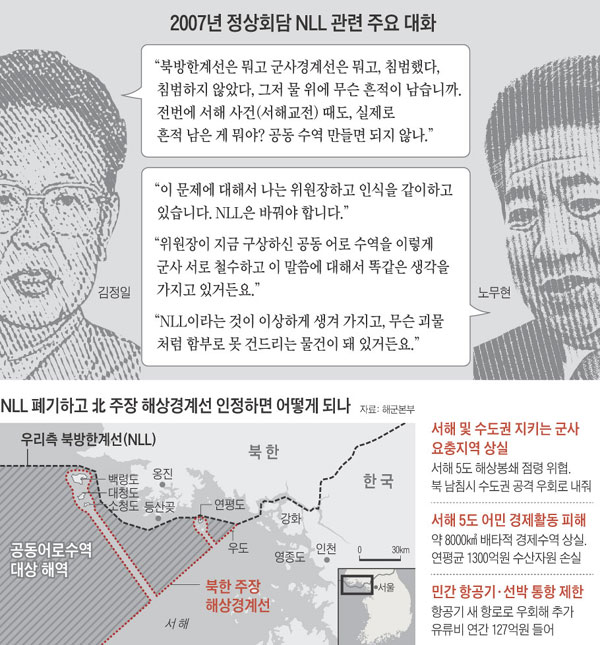

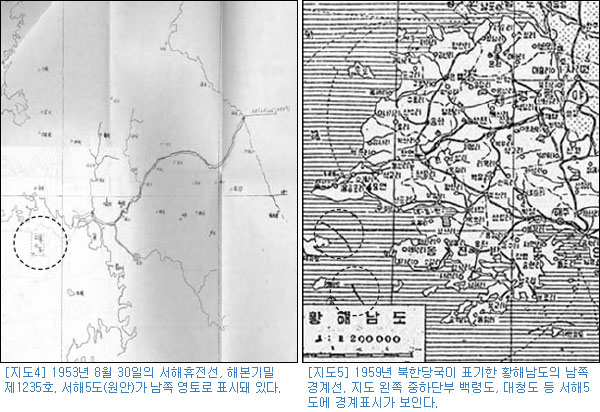

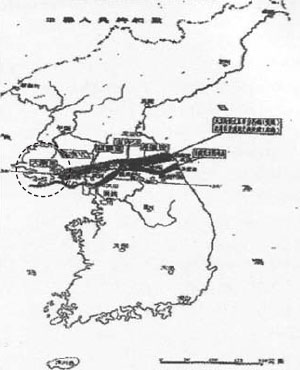

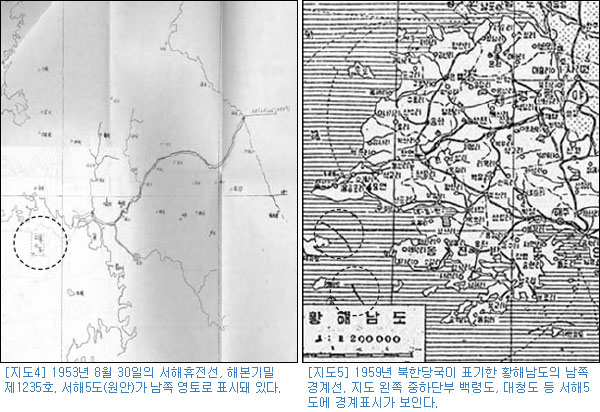

국제연합 측 군사정전위원회 수석대표 특별고문을 지낸 이문항(James M. Lee)은 “주한 미 해군사령부로 찾아가 기록을 들여다보니 북방한계선은 1958년에 설정한 해군의 작전통제선(Operational Control Line)이라는 것을 알았다”고 주장한 바 있다. 그런데 북방한계선과 유사한 해상분계선의 존재는 이미 [지도3], [지도4], 그리고 [지도5] 등을 통해 확인되고 있다.

교과서에 실려야 할 NLL의 진실

북한공산군에 의해 부정되었던 38선을 부분적으로 대신하게 된 NLL은 국제연합군이 일방적으로 선포했던 경계선이 아니다. NLL은 정전협정 체결 당시의 역학관계를 반영하는 교전선(交戰線)에 따른 분할의 원리와 함께 공산군 측이 희망했던 전전 상태 회복의 원리가 함께 적용된 해상휴전선이다.

인류 역사는 인간들이 서로의 시간(생명, 역사, 미래)과 공간(영토)을 빼앗고자 하는 투쟁의 연속이었고, 인간과 공간의 재획정을 통해 일단락되어 왔다. 그리고 그러한 재획정상의 문제가 새로운 전쟁의 원인이 되기도 했다. NLL을 수호하겠다는 여야 공동의 의지가 소중한 이유다.

돌이켜 보면 6·25전쟁 이후 지켜 왔던 NLL의 진실에 관한 국민적 교육 자체가 미흡했다. 차제에 여야 공동의 NLL 수호의지에 기초해서 NLL을 파생시킨 6·25전쟁의 전쟁책임과 더불어 NLL의 진실을 한국사 교과서나 인문지리를 포함한 다른 사회과 교과서에 수록되도록 해야 한다. 궁극적으로, 서해를 전쟁의 바다에서 평화의 바다로 바꾸려는 노력 또한 NLL의 진실에 기초한 국민적 합의에 기초해야만 할 것이다.⊙

이후 당시 회의록이 대통령기록물관리법에 맞게 관리되었는가에 대한 법리적 논쟁도 이어지고 있다. NLL 논쟁은 국민적 피로감을 자아내기도 했지만, 여야를 불문하고 다수의 정치지도자들로 하여금 NLL 수호의지를 공동으로 표명하게 만든 성과도 있었다.

모처럼 여야가 합의한 NLL 수호의지가 헛되지 않으려면 NLL의 진실에 대한 정확한 인식이 뒷받침되어야 한다. 그동안 북한당국은 NLL이 6·25전쟁 정전협정에 첨부된 지도에 명기되지 않았었기 때문에 정전협정에 의해 쌍방이 합의한 선이 아니고, 국제연합군 사령관이 일방적으로 그은 선에 불과하다고 주장해 왔다.

한국 학계의 일각에서도 NLL은 영토선도 아니고 합법적 해상분계선도 아니라는 주장이 지금도 제기되고 있다. 과연 NLL의 진실은 무엇일까?

38선에서 휴전선으로

6·25전쟁 이전의 38선은 1945년 일본군 무장해제를 위해 설정된 분할선으로서 제2차 세계대전 승전국들인 미국과 소련이 국제적으로 합의한 선이었다. 38선은 뒤늦게 참전을 결정한 소련에 미국이 제안했던 선이었던 것은 맞지만, 이미 존재하고 있던 한국을 분할하거나 분단했던 선이 아니라 일본제국을 분할했던 선이었다.

결과적으로, 38선이 분단선이 된 것은 맞지만, 오스트리아의 사례에서 반증되는 바와 같이 연합군의 분할점령이 반드시 분단으로 이어진 것은 아니라는 점에서 38선 획정 당시부터 한민족의 분할이 운명지어진 것은 아니었다.

한민족 해방에 결정적으로 기여했던 연합국들이 일본제국의 항복을 받아 내기 위해 설정했던 38선을 결과론적으로만 해석하여 정상국가로 존재하고 있던 한국을 연합국들이 분단시킨 것처럼 보는 것에서 NLL에 대한 인식의 오류가 시작된다.

국제적 합의선이었던 38선은 공산주의자들에 의해 세 번에 걸쳐서 부정되었다. 첫째, 1950년 6월 25일 소련공산당과 중국공산당의 지원을 받은 북한공산군이 38선을 넘어 남침함으로써 38선은 부정되었다. 이에 대해 국제연합 안보이사회는 일찍이 국제연합이 합법정부(lawful government)라고 승인한 대한민국에 대한 북한공산군의 군사행동을 평화파괴행위(a breach of the peace)라고 규정했다.

그리고 즉각적인 정전(the immediate cessation of hostilities)과 함께 북한공산군이 38도선 이북으로 군대를 철수시킬 것을 촉구하는 안보리결의안(S/RES/82 1950)을 채택했으나 북한공산군은 이 안보리결의를 무시했다.

둘째, 한국군 및 국제연합군의 반격이 이루어지던 1950년 10월 1일 한국군의 38선 돌파를 계기로 38선은 다시 한 번 부정되었다. 1950년 10월 7일 제294차 국제연합총회는 이러한 행위를 국제연합 안보리의 6월 25일 결의안과 6월 27일 결의안에 부합되는 것으로 추인했다.

셋째, 중국공산군의 개입으로 한국군 및 국제연합군이 퇴각하던 상황에서 인도를 비롯한 13개국이 중공군의 38도선 존중과 중재를 통한 전쟁종식을 추구했으나 마오쩌둥(毛澤東)은 이를 수용하지 않았다. 중화인민공화국이 국제연합에 의해 침략자로 규정받게 된 결정적 계기였다.

1950년 12월 29일자 전문에서 마오쩌둥은 다음과 같이 말했다. “소위 38선이란 인민의 마음속에서 낡은 개념이다. 이 전쟁 이후 그것은 더 이상 존재하지 않는다. 우리 군대가 38선 이북을 차지하든 38선 이남을 차지하든 그것은 중요하지 않다.”

중공군은 38선을 넘어 군사적 공세를 계속했으며, 6·25전쟁은 38선으로의 회귀가 아니라 새로운 휴전선의 획정을 통해 정지되었다.

공산군 측이 고마워했던 NLL

제2차 세계대전 종전에 즈음하여 일본이 취했던 입장과 유사하게 6·25전쟁 휴전회담 과정에서 공산군 측은 전전(戰前)상태(status quo ante bellum) 회복의 원리에 입각해서 자신들이 먼저 부정했던 38선의 회복을 내세움으로써 해상에서 한국군과 국제연합군이 누리고 있던 우위를 단번에 제거하고자 했다.

육상에서는 교전선(交戰線)에 따른 분할의 원리(uti possidetis, ita possideatis)에 부합되는 한국군과 국제연합군 측의 주장이 관철되었지만, 해상에서는 전전상태 회복의 원리에 따른 공산군 측의 주장도 일부 관철되었다.

정전협정 제2조 13항 (ㄴ)목을 보면 ‘본 정전협정이 효력을 발생한 후 10일 이내에 상대방은 한국에 있어서의 후방과 연해도서(沿海島嶼) 및 해면(海面)으로부터 그들의 모든 군사역량 보급물자 및 장비를 철거한다’고 함으로써 한국군 및 국제연합군이 가지고 있던 해상에서의 우위가 양보되었다.

또한 ‘상기(上記)한 연해도서(沿海島嶼)라는 용어는 본 정전협정이 효력을 발생할 때에 비록 일방이 점령하고 있더라도 1950년 6월 24일에 상대방이 통제하고 있던 도서(島嶼)’라고 정의되었다. 공산군 측이 원하던 바대로 전전 상태 회복의 원리가 일부 적용된 것이다.

[지도1]에서 보이는 바와 같이 6·25전쟁 말기 한국군 및 국제연합군은 서해에서는 대동강 하구의 평안남도 남포(8·15 이전의 진남포) 서쪽 바다의 석도와 초도, 청천강 서쪽 인근의 대화도, 그리고 동해에서는 원산 인근 영흥만에 위치한 여도(麗島) 등의 도서와 해면을 모두 장악하고 있었다.

|

| [지도1] 미군지도에 표시된 6·25전쟁 말기 압록강과 두만강 인근 해상봉쇄선(blockade limit)과 서해분계선(Demarcation Line, Sir James Hall Is.). |

그런데 정전협정에 의해 국제연합군사령부 관할로 명문화된 서해 5도는 물론 공산군 측이 차지하고 있던 옹진반도와 연평도 사이에 위치한 무도, 소수압도, 대수압도, 용매도, 그리고 대청도와 옹진반도 사이에 위치한 마합도, 기린도(麒麟島), 창린도, 용호도, 어화도, 순위도(巡威島) 등은 모두 38도선 이남에 위치한 도서들로서 정전협정이 규정하고 있는 ‘1950년 6월 24일에’ 대한민국이 ‘통제하고 있던 도서’들이었다.

따라서 교전선에 따른 분할의 원리가 적용되어 공산군 쪽으로 귀속된 38도선 이남의 옹진반도와 달리 해상에서는 38도선 이남의 옹진반도 인근에 위치한 모든 연안도서들과 해면이 한국군 및 국제연합군의 관할구역에 속하게 되고, 공산군 측은 이 연안도서들과 해면으로부터 ‘모든 군사역량 보급물자 및 장비를 철거’해야 함으로써 공산군 측이 차지한 38도선 이남의 육지는 해양봉쇄 상황에 처할 수 있었다.

따라서 정전협정 제2조 13항 (ㄴ)목(Art. II 13(b))에 다음과 같은 단서를 두어 공산군 측이 38선 이남에서 점령했던 옹진반도 남단이 해양봉쇄에 처하지 않도록 해 주었던 것이다.

ㄴ) …단 황해도(黃海道)와 경기도(京畿道)의 도계선(道界線) 북쪽과 서쪽에 있는 모든 섬 중에서 백령도(白翎島: 북위 37° 58′. 동경 124° 40′), 대청도(大靑島: 북위37° 50′. 동경 124° 42′), 소청도(小靑島: 북위 37° 46′. 동경 124° 46′), 연평도(延坪島: 북위 37° 38′. 동경 125° 40′) 및 우도(隅島: 북위 37° 36′. 동경 125° 58′)의 국제연합군사령관의 군사통제하에 남겨두는 도서군(島嶼群)들을 제외한 기타 모든 섬은 조선인민군최고사령관과 중국인민지원군사령원의 군사통제하에 둔다. 한국서해안에 있어서 상기 경계선 이남에 있는 모든 섬들은 국제 련합군 총사령관의 군사통제하에 남겨둔다.

그런데 이 문장의 하단에는 밑줄로 표시한 바와 같이 ‘남겨두는’ ‘둔다’, ‘남겨둔다’라는 표현이 나온다. 영문본을 보면 ‘남겨두는’과 ‘남겨둔다’라는 표현은 모두 ‘remain’으로 쓰고, ‘둔다’라는 표현은 ‘be’로 쓰여져 있다.

이것은 공산군 측이 제기한 황해도와 경기도의 경계(이 선이 당시의 교전선을 반영한 경계선이 아니라는 점은 정전협정에 포함된 지도 하단에 명기) 북서쪽에 위치한 도서들을 38도선 이북의 도서들에 더해서 공산군 측의 관할 아래 두고(be), 서해 5도는 양보하지 않고 한국군 및 국제연합군의 관할에 남겨둔다(remain)는 의미였다.

휴전회담 중에 공산군 측은 서해 5도와 관련된 ‘remain’이라는 용어도 ‘be’로 바꾸자고 했지만 관철되지 않았다. 결국 1952년 3월 25일 회의에서 ‘남겨두는(remain)’이라는 용어가 확정되었다. 중국문본 지도 하단에도 국제연합군의 통제하에 ‘유치(留置)’한다(留置聯合國軍總司令的軍事控制之下)고 명기하여 국제연합군의 관할 아래 있었던 역사적 사실이 기록되었다([지도2] 참고).

당시 중공군 측 협상단의 일원이었던 짜이청원(紫成文)도 한국군을 포함한 국제연합군 측의 양보를 다음과 같이 인정했다. “정전협정 규정에 따라 정전 후 적이 철수해야 할 우리 측 후방도서 중 주요한 것은 서해안의 숙도, 석도, 월내도, 기린도(騏麟島), 창린도(昌麟島) 등이고 동해안의 여도, 신도, 웅도 등이다.”

|

| [지도2] 정전협정에 포함된 서해 5도 관련 지도(중국문본). |

최상의 비무장지대(the best demilitarized zone)

|

| [지도3] 휴전회담 당시 국제연합군 측이 제출한 군사분계선을 보도한 《인민일보》 1951년 8월 9일자에 표시된 해상분계선. 서해5도가 국제연합군측에 포함됐다. |

이처럼 쌍방이 합의하여 분할한 도서들 사이에 휴전선이 형성된 것으로 간주하지 않는다면, 공산군 측이 주장했던 38선 기준설에 입각해서 보거나 쌍방이 최종 합의했던 교전선에 따른 분할의 원리에 입각해서 보거나 6월 24일 당시 대한민국 측 관할이었고, 정전협정 체결 당시 한국군 및 국제연합군의 세력권에 속해 있었던 기린도 및 순위도, 그리고 북한 측 관할인 옹진반도 사이의 모든 ‘해면’도 한국군 및 국제연합군 관할로 남게 되어 북한은 해상봉쇄 상황에 처하게 되는 것이었다.

따라서 국제연합군사령관이 서로 합의한 도서분할 원칙에 입각해서 설정된 NLL기준 서해휴전선은 북한이 오히려 고마워했던 선이며, 이것이 1959년 북한 조선중앙통신사가 발행하는 《조선중앙년감》에 명기된 황해남도 남쪽 경계선의 연원(淵源)이었다.

국제연합 측 군사정전위원회 수석대표 특별고문을 지낸 이문항(James M. Lee)은 “주한 미 해군사령부로 찾아가 기록을 들여다보니 북방한계선은 1958년에 설정한 해군의 작전통제선(Operational Control Line)이라는 것을 알았다”고 주장한 바 있다. 그런데 북방한계선과 유사한 해상분계선의 존재는 이미 [지도3], [지도4], 그리고 [지도5] 등을 통해 확인되고 있다.

북한공산군에 의해 부정되었던 38선을 부분적으로 대신하게 된 NLL은 국제연합군이 일방적으로 선포했던 경계선이 아니다. NLL은 정전협정 체결 당시의 역학관계를 반영하는 교전선(交戰線)에 따른 분할의 원리와 함께 공산군 측이 희망했던 전전 상태 회복의 원리가 함께 적용된 해상휴전선이다.

인류 역사는 인간들이 서로의 시간(생명, 역사, 미래)과 공간(영토)을 빼앗고자 하는 투쟁의 연속이었고, 인간과 공간의 재획정을 통해 일단락되어 왔다. 그리고 그러한 재획정상의 문제가 새로운 전쟁의 원인이 되기도 했다. NLL을 수호하겠다는 여야 공동의 의지가 소중한 이유다.

돌이켜 보면 6·25전쟁 이후 지켜 왔던 NLL의 진실에 관한 국민적 교육 자체가 미흡했다. 차제에 여야 공동의 NLL 수호의지에 기초해서 NLL을 파생시킨 6·25전쟁의 전쟁책임과 더불어 NLL의 진실을 한국사 교과서나 인문지리를 포함한 다른 사회과 교과서에 수록되도록 해야 한다. 궁극적으로, 서해를 전쟁의 바다에서 평화의 바다로 바꾸려는 노력 또한 NLL의 진실에 기초한 국민적 합의에 기초해야만 할 것이다.⊙