⊙ 영국 외교관, 현지답사 후 일본 착취 현장확인

⊙ 일본 정부의 거짓 주장 밝혀져

⊙ 일본 정부의 거짓 주장 밝혀져

- 영국 국립문서보관소에서 발견된 ‘라포르트 보고서’.

울릉도의 한(恨)을 풀어줄 역사적 문건이 나타났다. 역사 속에서 사라졌던 라포르트(E. Laporte) 조사보고서(이하 보고서) 전문(全文)이 발견됐다.

1899년 6월 29일부터 1박2일 동안 부산 해관(海關) 세무사(稅務司, 現 세관장) 서리 라포르트가 울릉도 현지를 조사하고 작성한 ‘라포르트 보고서’는 한국과 일본의 영유권 논쟁에서 빠질 수 없는 중요 문서이다. 《황성신문》, 구한말(舊韓末) 대한제국 외교문서 등에서 내용을 추측할 수 있는 요약문은 이미 발견됐지만, 전문을 찾은 것은 이번이 처음이다. 라포르트는 울릉도 사정을 조사하기 위해 대한제국 정부의 요청으로 파견된 최초이자 유일한 서양인이다.

신용하(愼鏞廈) 서울대 명예교수는 “보고서 영문본 전문이 발견된 것은 이번이 처음”이라며 “보고서는 대한제국이 울릉도, 독도 수호 의지를 전 세계에 알린 칙령 제41호의 기초자료가 되었다”고 말했다.

신 교수는 “보고서가 중요한 것은 서양국제법에 밝은 프랑스인 라포르트가 작성했기 때문”이라며 “당시 일본이 한국의 항의에 무성의하게 반응하니까 일본인들을 퇴출시키기 위한 압력으로 국제조사단을 편성한 것이다”고 덧붙였다.

보고서는 영국 국립문서보관소에서 발견됐다. 문서를 찾아낸 홍성근(洪聖根) 동북아역사재단 연구위원은 “영국문서보관소에서 대한제국 말기 울릉도와 독도를 노렸던 일본의 침탈 사실을 알 수 있는 문건을 확보했다”며 “특히 역사 속에서 사라졌던 라포르트 보고서를 찾아내 대한제국 칙령 제41호가 제정되게 된 19세기 말기 울릉도의 상황을 복원했다는 의미가 있다”고 말했다.

객관성을 확보할 수 있는 유일한 자료

프랑스인 라포르트가 작성한 기록에 학계가 주목하는 것은 크게 세 가지 이유이다.

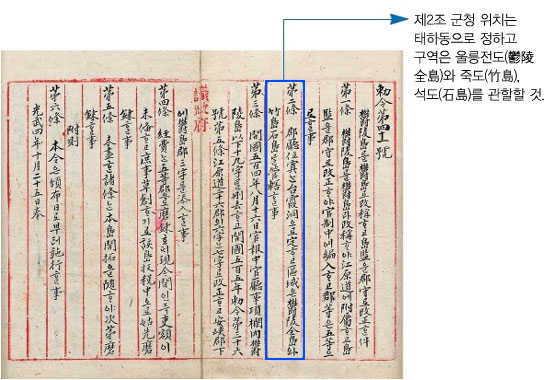

우선 한국의 독도영유권에 가장 중요한 힘을 실어주고 있는 ‘대한제국 칙령 제41호’의 공포 배경을 명확히 할 수 있을 것이라는 기대이다. 보고서는 칙령 반포의 기초자료였다. 둘째는 19세기 말 울릉도 상황에 대해 제3국 국민이 작성한 기록이라는 점이다. 즉 한국과 일본 측의 주장이 대립되는 상황에서 객관성을 확보할 수 있는 문건이다. 셋째는 한국과 일본의 주장이 대립하는 상황에서 과연 어느 쪽이 진실인가를 명확히 할 수 있는 자료이다.

홍성근 연구위원은 “구한말 일제에 수탈당한 울릉도의 수탈사(史)를 재구성할 수 있게 되었다”며 “보고서에는 1900년대 일본의 불법, 약탈행위가 구체적인 수치와 사례로 기술되어 있다”고 말했다.

그는 “보통 독도가 한반도 침략의 첫 희생물이라는 시각이 있지만, 보고서를 보면 이미 1899년에 울릉도를 통한 일본의 한반도 침탈은 진행되고 있었다”며 “급기야 1902년에는 울릉도에 일본인 경찰까지 주둔했다”고 덧붙였다.

홍 연구위원은 “일본 세력이 불법적으로 울릉도에 체류하면서 온갖 불법적인 행태를 자행하는 모습이 마치 어제 일어난 일처럼 사실적으로 묘사되어 있었다”며 “울릉도 출신으로, 구한말 힘없는 나라 탓에 서러움을 겪은 선조(先祖)들을 생각하니 마음이 아팠다”고 말했다. 그는 “핍박받았을 선조들의 한을 풀 수 있는 역사적 발견이었다”며 문건 발굴의 의미를 설명했다.

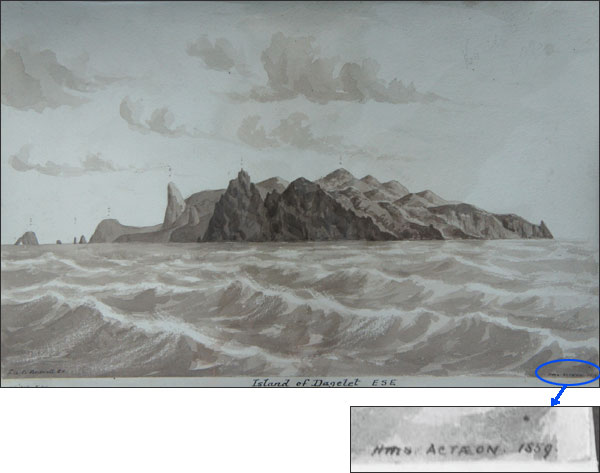

홍 연구위원은 보고서뿐만 아니라 1859년 영국인 선원이 그린 울릉도 전경까지 공개했다. 보고서는 2013년 12월 말 발간 예정인 동북아역사재단(독도연구소)의 《영토해양연구》 제6호에 실릴 ‘라포르트의 울릉도 조사보고서와 1899년 울릉도 현황’이라는 논문을 통해 공식 공개된다.

일본, 19세기 말에 울릉도 노려

한국과 일본의 영유권 논쟁은 1882년으로 올라간다. 1882년 대한제국은 울릉도 개척령을 공포했다. 그전까지는 울릉도 주민을 본토로 이주시키고 울릉도를 정기적으로 관리하는 수토정책을 유지하고 있었다. 현재 울릉도는 완전하게 한국 영토로 인정받고 있으며, 한일 간의 영유권 갈등은 독도를 중심으로 벌어지고 있다.

그러나 일찍이 일본이 노린 것은 울릉도였다. 17세기 말 일본 정부는 울릉도 도해금지령으로 울릉도영유권 주장을 포기했지만, 19세기 말 그들의 야욕은 다시 살아났다. 19세기 말 울릉도에 조선인들이 정착하면서 자원을 노리고 불법 입도한 일본인들과의 갈등이 발생했다.

1900년 전후로 양국 간의 갈등이 표면화되면서, 한일 양국은 울릉도에 관리를 파견해 현지 조사를 실시했다. 이들 문서는 현재까지 보존돼 있다. 다만 내용은 서로 다르다. 양국은 자국의 문서 내용을 근거로 영유권 논쟁을 하고 있다.

일본 정부의 거짓 주장 밝혀져

일본은 아직도 울릉도 불법점거를 인정하지 않는다. 근거까지 제시한다. 일본 측의 근거는 1900년 아카스카 쇼스케 주한(부산) 일본 부영사가 울릉도를 둘러보고 작성한 ‘울릉도 조사 개황’의 내용이다. 그것은 다음과 같다.

“일본인들은 도동이라는 마을을 중심으로 모여 하나의 조합을 만들어 간사를 두고 질서를 유지하고 있다. 도민(한국인)들과는 매우 감정이 좋다. 도민은 일본인에게서 많은 편의를 제공받는 것을 기쁘게 여긴다. 도민의 옷감인 능목면과 옥양목, 면 등은 모두 일본인의 수입에 의존한다.”

이는 당연히 사실이 아니다. 우선 라포르트 보고서는 일본의 불법점거를 명확히 하고 있다. 라포르트는 “일본이 불법적인 교역을 하고 있다”며 이렇게 상황을 설명하고 있다.

“북쪽 지역에서 저는 두 개의 일본인 거주지를 방문했는데, 한 지역은 25명의 일본인들이 점거하고 있었고(occupied), 다른 지역에는 15명의 일본인 남자와 1명의 여자들이 점거하고 있었습니다. 10척의 일본인 어선과 1척의 일본 범선이 건조 중에 있었고, 대장간은 활발히 가동되고 있었습니다. 저는 두 지역에서 일본과 불법적인 교역을 행해 왔다는 똑같은 증거를 발견하였습니다.”

일본인의 적반하장 대응

라포르트가 일본인들의 체류와 선박 건조가 불법이라고 확신한 것은 울릉도는 비(非)개항장이었기 때문이다. 일련의 불법행위에 대한 울릉도 주민들의 항의 과정도 정리되어 있다. 울릉도 주민들은 어떻게 대응했을까. 당시 주민들의 대응에 대해 다음과 같이 정리되어 있다.

“저는 한인들이 그 섬 전역에서 일본인들로부터 당하는 난폭 행위(rough treatment)에 대해 무수히 많은 불평을 호소하고 있다는 것을 말하고자 합니다. (중략) 몇몇 소소한 불평 가운데에는, 한인들이 강조하고 있는 금년 4월에 발생한 다소 심각한 소요를 들 수 있습니다. 몇몇 일본인들이 한인 여성 한 명을 성추행하자, 한인들이 모여서 몇 가지 배상을 요구했습니다. 그런데 일본인들이 폭력적으로 바뀌어 총과 칼로 무장하고 내쫓았는데, 남자 1명에 부상을 입히고 한인들을 그들의 마을로 도로 쫓아 보냈습니다. 이 승자들(victors)을 진정시키기 위하여 배계주 도감이 없는 동안 그 섬의 책임을 맡은 관리가 몇 그루의 나무를 벨 수 있는 허가장을 어쩔 수 없이 주게 되었습니다.”

한인들이 불법을 불법이라고 지적했음에도 문제는 해결되지 않고, 오히려 일본인들은 성추행을 항의하는 한인들을 총과 칼로 공격했던 것이다. 사태가 이 지경이었지만 우리 측 관리는 일본인들을 달래기 위해 나무를 벨 수 있는 이권(利權)을 넘겼다.

또 보고서는 당시 일본인들의 행태를 사안별로 구체적으로 설명하고 있다.

우선 일본인들이 벌목을 금지한 한국의 국법을 피하기 위해 꼼수를 부려 벌목하는 형태를 다음과 같이 설명했다.

“그들(일본인)은 벌목을 위해 나무껍질을 벗기고 그 나무들이 마를 때까지 세워놓았다가 약 6개월 이후 그 나무들을 찍어 쓰러뜨리고 팔 준비를 합니다.”

영국 외교관, 일본 착취 인정

한국에 대한 일본의 약탈행위는 제3자인 영국 외교관도 인정하고 있다. 보고서가 영국 국립문서보관소에서 발견된 것은 한국 해관 총세무사 브라운이 주한 영국 대리 공사 겸 총영사 조단에게 보고서를 전달했기 때문이다. 영국 총영사는 영국 정부에 “보고서에는 거의 알려지지 않은 한 섬에 대한 흥미로운 사항이 있고, 이 나라(대한제국)의 외딴 지역이 일본인들에 의해 착취당하는 사정을 설명하고 있다”며 보고서를 영국에 보냈다. 제3국 외교관도 일본의 울릉도 착취를 인정하고 있는 것이다. 영국 외교관이 “울릉도민이 착취당하고 있다”는 것을 인정할 만큼 보고서는 사실에 근거해 울릉도의 상황을 묘사하고 있다.

착취당하는 울릉도 주민을 위해 라포르트는 “하루빨리 일본인을 퇴출시켜야 한다”며 다음과 같이 주장했다.

“확신하건대 그들(일본인)은 세금을 내지 않은 것은 물론이고, 어떤 것도 결코 짜내지 않을 것입니다. 아울러 관리들이나 주민들이 한결같이 바라는 유일한 소망은 달갑지 않은 불청객들을 하루빨리 퇴출시키는 것이라는 것을 저는 확신합니다.”

물론 라포르트의 ‘일본인 퇴출’ 주장에도 불구하고 일본인들의 불법약탈 행위는 멈추지 않았다. 이런 일본 퇴출 주장은 대한제국 칙령 제41호 공포에 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 바로 이점이 보고서의 역사적 가치이다. 한국인으로서 구한말 일본인들의 착취로 골병이 들어가는 울릉도민의 사연을 읽는 것은 안타깝다. 또 착취와 불법행위로 남의 나라를 약탈하면서 아직까지 적반하장의 주장을 펼치는 일본 정부의 어이없는 거짓말에 분개하게 된다. 보고서는 수탈당하면서도 어디에도 하소연하지 못했던 울릉도 주민들의 ‘한’을 객관적인 사실을 통해 서술하고 있다.⊙

[인터뷰] 동북아역사재단 연구위원 洪聖根

“일본, 울릉도 빼앗지 못하자 독도 넘봐”

홍성근 동북아역사재단 연구위원은 ‘독도박사’이다. 박사학위 역시 ‘독도영유권 문제의 해결방법에 관한 국제법적 연구’로 받았다. 라포르트 문건을 영국에서 직접 발굴한 홍 위원을 2013년 12월 중순 동북아역사재단 연구실에서 수차례 만나 문건 발굴의 의미에 대해 이야기를 나눴다.

―라포르트 보고서 발굴 과정을 설명해 주세요.

“2011~2012년 1년간 영국 런던에 방문연구원으로 있었어요. 연구를 위해 영국 국립문서보관소에서 울릉도와 독도 관련한 자료를 찾다가, 2012년 4월 19일 라포르트 보고서를 발견했어요.”

―보고서의 의미는 무엇인가요.

“1899년 라포르트 보고서는 1900년 대한제국 칙령 제41호 제정의 직접적인 배경입니다. 칙령은 독도를 울릉군수의 관할 구역으로 정하고 있는데, 이는 독도가 한국 땅임을 밝혀주는 중요한 증거입니다.

보고서는 어떤 배경에서 칙령이 나오게 됐는지를 밝히는 중요한 자료입니다.”

―보고서는 독도영유권에 어떤 관련이 있나요.

“보고서에 독도에 관한 내용이 직접적으로 나오지는 않지만, 독도가 명기된 칙령 41호가 제정된 역사적 배경을 밝혀주고 있습니다. 독도 연구는 울릉도와 밀접한 관련이 있어요.

독도는 울릉도의 부속 섬입니다. 일본은 원래 울릉도를 자국 영토로 하려 했어요. 그러다 울릉도 취득이 어려우니까 독도로 옮겨간 것이죠. 1900년 전후 울릉도를 노리는 일본의 불법 과정을 연구하면 지금의 독도를 넘보는 일본의 주장을 반박하는 데 큰 도움이 됩니다.”

―향후 보고서가 학계에 끼칠 영향은 무엇인가요.

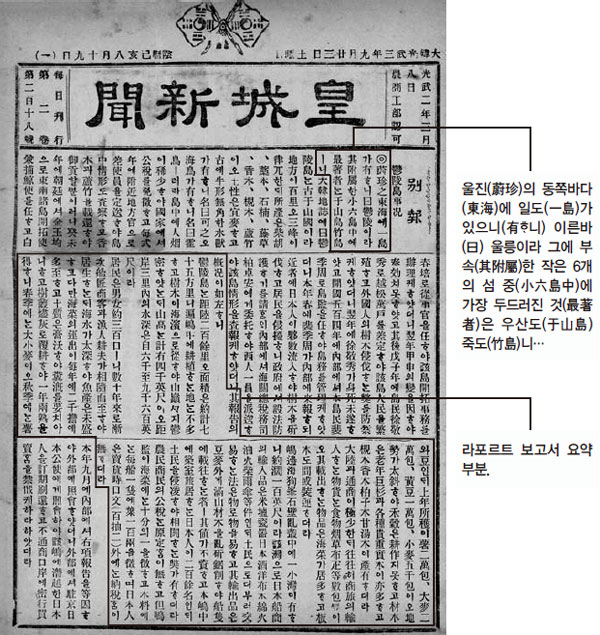

“조사보고서의 대략적인 내용은 1899년 《황성신문》에 나와 있어요. 하지만 신문에 게재된 내용과 보고서에는 다른 부분이 있어요.

영어로 작성된 보고서를 국한문으로 번역하고 요약하는 과정에서 오류가 생겼을 거예요. 우선 오류를 바로잡는다는 점에서 의미가 있어요. 또 1899년 당시 한국인의 울릉도 정착 과정과 일본인들의 불법체류 과정을 파악할 수 있는 기초자료로 활용될 수 있습니다.

또한 보고서의 작성자가 서양인 해관원 라포르트라는 점에서 대한제국의 대외관계를 파악하는 데 매우 유용한 자료입니다.”⊙

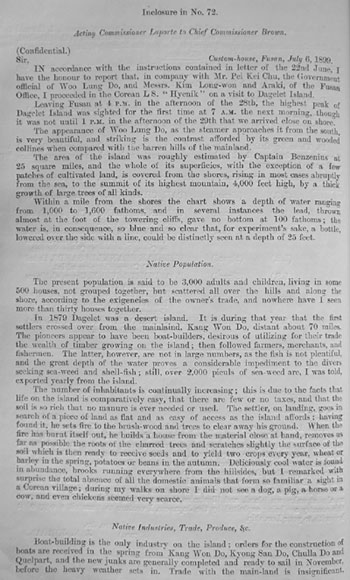

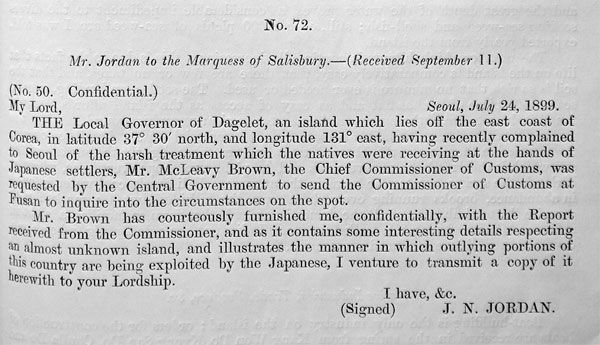

주한 영국 대리 공사 조단이 영국 정부에 보낸 서신

조단 씨(Mr. Jordan)가 솔즈베리 후작(Marquess of Salisbury)에게

(9월 11일 접수)

(비밀 제50호)

서울, 1899년 7월 24일

각하(My Lord)

한국(Corea)의 동해안에서 좀 떨어져 있는 섬으로 북위 37도 30분, 동경 131도에 위치하는 울릉도(Dagelet)의 지방 관리(Local Governor)가 그 섬 지역 주민들이 일본인 이주자들로부터 당하고 있는 가혹 행위(harsh treatment)에 대해 최근 서울에 불평을 호소해 왔습니다. 그래서 총세무사(the Chief Commissioner of Customs)인 맥리비 브라운(McLeavy Brown) 씨가 중앙 정부(Central government)의 요청을 받아서 부산 해관 세무사(Commissioner of Customs)를 파견하여 그 지역 사정을 조사하게 되었습니다. 브라운 씨는 정중하고도 비밀리에 저에게 세무사로부터 받은 보고서를 전달해 주었습니다. 그 보고서에는 거의 알려지지 않은 한 섬에 대한 몇 가지 흥미로운 사항들이 있고, 이 나라의 외딴 지역이 일본인들에 의해 착취당하고 있는 사정을 설명하고 있습니다. 제가 그 보고서 사본(copy)을 여기에 첨부하여 각하께 보내 드립니다.

각하의 충복

(서명) 조단(J. N. Jordan)

→ 편지는 ‘한국의 외딴 지역이 일본인들에 의해 착취당하고 있다’는 사실을 명확하게 서술하고 있다. 또 라포르트 보고서가 영국 정부에 전달된 경위 역시 알 수 있다. 영국 국립문서보관소에 소장되어 있는 보고서는 주한 대리 공사 조단이 영국 정부에 보낸 서신의 첨부문서로 되어 있다. 수인인은 당시 영국 총리 겸 외무장관 솔즈베리 후작이고, 발신인은 주한 영국 대리 공사 겸 총영사 조단이었다. 이 서신은 비밀문서 제50호로 분류되었다.

보고서는 1899년 7월 24일 서울에서 작성됐다. 라포르트가 보고서를 작성해 브라운에게 보낸 날짜는 1899년 7월 6일이다. 브라운은 보고서를 받아 7월 30일 한국의 외부(外部)대신에게 보냈다. 즉 한국 정부에 전달되기 전에 영국 정부에 보내진 것이다.

한편, 서신에 기록되어 있는 울릉도의 수리적 위치 역시 상당히 정확하다.

* (참고) 울릉도의 수리적 위치

‘극동 동경 130° 55′ 20”(독도 동도 동단), 극서 동경 130° 47′ 37”(서·북면 간 대풍령 서단)’, 그리고 ‘극남 북위 37° 14′ 14”(독도 동도 남단), 극북 북위 37° 33′ 01”(북면 선창 북단)’

라포르트 보고서 전문과 해설

첫째 부분: 울릉도 조사 경위와 울릉도 지리 현황

세무사 서리 라포르트가 총세무사 브라운에게

(비밀)

부산 해관에서, 1899년 7월 6일

각하(Sir)

6월 22일자 서신에 담긴 지시(instructi ons)에 따라서, 저는 울릉도(Woo Lung Do) 지방 관리인 배계주(Pei Kei Chu)씨 그리고 부산 사무실의 김롱원(Kim Long-won)씨, 아라키(Araki) 씨와 함께 한국의 증기선(Corean LS) 현익(Hyenik)호를 타고 울릉도(Dagelet Island)를 방문한 건에 대해 보고드립니다. 28일 오후 4시에 부산을 출발하여 그 다음날 아침 7시에 처음으로 울릉도(Dagelet Island)의 최고 봉우리를 보았습니다. 하지만 29일 오후 1시가 되어서야 해안 가까이 도착했습니다.

→ 라포르트의 울릉도 출장은 신속하게 이뤄졌다. 라포르트는 총세무사 브라운의 1899년 6월 22일자 서신을 받고 6월 28일 부산을 출항했다. 당시 울릉도 상황은 긴급을 요하고 있었다. 1898년 말에서 1899년 초에 울릉도 도감 배계주가 밀반출된 목재를 찾기 위해 일본으로 건너가 재판을 벌였고, 1896년 9월 울릉도의 삼림벌채권을 넘겨받은 러시아가 1899년 즈음하여 일본인들의 울릉도 불법 벌목에 대해 지속적으로 항의를 하는 등 울릉도를 둘러싸고 팽팽한 긴장관계가 형성됐다. 보고서는 울릉도의 명칭을 프랑스식 ‘다즐레(Dagelet)’와 한국식 ‘울릉도(Wool Lung Do)’를 혼용하고 있다.

증기선이 울릉도 남쪽에서 다가갔을 때, 울릉도의 모습은 매우 아름답고 빼어났으며, 또 나무가 우거지고 푸른 그 섬의 산비탈은 본토(mainland)의 황량한 언덕과 현저하게 대조를 이루었습니다. 그 섬의 면적은 벤제니우스(Benzenius) 선장이 대략적으로 측정한 것에 의하면 25제곱마일(64.75㎢)이며, 그 섬의 외관은, 몇 군데의 경작지를 제외하고, 전면이 해변이나 바다에서부터 불쑥 솟아 있는 4000피트(1219.2m) 높이의 가장 높은 산의 정상에 이르기까지 울창하게 우거져 있는 온갖 종류의 큰 나무들로 뒤덮여 있습니다. 해변에서 1마일 안의 수심은 도표에 의하면 1000길(fathom, 1830m)에서 1600길(2928m)이나 되고, 우뚝 솟아 있는 절벽의 거의 맨 아래에서부터 여러 차례 납(lead)을 내렸는데, 수심 100길에도 바닥에 닿지 않았습니다. 결론적으로는, 물이 아주 푸르고 맑았기 때문에, 실험을 위해 줄에 병(bottle)을 달아서 측면으로 내렸더니 25피트(7.62m) 깊이에서도 뚜렷하게 병을 볼 수 있었습니다.

→ 울릉도의 지리적 현황을 소개하고 있다. 현재 울릉도의 전체면적이 72.82km2, 성인봉의 높이가 986.7m인 것을 감안하면, 대략적으로 측정했다고 하지만 상당히 근사한 수치이다.

두 번째 부분: 한국인 주민 수와 생활 형태

현재 주민들은 어른 아이 3000명이고, 가구 수는 약 500호라고 하며, 함께 모여 살지 않고 각 사람들의 급박한 사정에 따라, 온 언덕이나 해변을 따라 흩어져 살고 있고, 저는 어디에서건 30호 가구 이상이 함께 모여 있는 것을 보지 못했습니다.

1879년 울릉도(Dagelet)는 적막한 섬이었습니다. 그해 동안 첫 번째 이주민들(settlers)이 약 70마일(112.654km) 떨어져 있는 본토(mainland)인 강원도(Kang Wond Do)에서 건너왔습니다. 개척자들은 그 섬에서 자라는 풍부한 목재를 활용하여 장사하고, 배를 만드는 사람들이었던 것 같습니다. 그다음으로는 농민, 상인, 어민들이었습니다. 그러나 어민들은 수적으로 많지 않았는데, 고기들이 풍부하지 않고, 바다가 너무 깊어서 잠수부들이 해채(海菜, sea-weed)나 조개(shell-fish)를 채취하는 것이 매우 어렵습니다. 제가 듣기로는 매년 피컬(piculs, 기록에 따르면 2000피컬(120,960kg)) 이상의 해채(sea-weed)를 여전히 수출을 하고 있습니다.

거주민의 수는 계속 늘어나고 있습니다. 이것은 이 섬에서의 생활이 비교적 쉽고, 세금이 거의 또는 전혀 없고, 토질(土質)은 비옥하여 거름이 전혀 필요하지 않거나, 사용하지 않아도 되기 때문입니다.

→ 울릉도의 첫 번째 이주민들은 1879년에 강원도에서 입도한 것으로 적고 있다. 이는 1882년 공식적인 개척령이 내려지기 전부터 이주가 시작됐다는 것을 추측할 수 있다.

또 거주민들이 차츰 늘어나는 이유를 적고 있는데 첫째, 울릉도 생활이 비교적 쉽고, 둘째 세금을 거의 혹은 전혀 내지 않아도 되며, 셋째 토질이 비옥하여 거름을 사용하지 않아도 된다는 점이 이주를 늘렸다.

이주민들은 상륙하자마자 섬에 있는 평평하고 접근하기 쉬운 땅을 찾습니다. 그런 곳을 찾으면, 덤불이나 나무에 불을 놓아 그 땅을 정리합니다. 불이 저절로 꺼지면, 가까운 곳에 있는 자재들을 이용하여 집을 짓습니다. 가능한 한 넓은 범위에서, 새까맣게 탄 나무의 뿌리들을 제거하고 땅의 표면을 약간 긁어냅니다. 그리고 씨를 뿌릴 준비를 하고, 매년 두 차례, 즉 봄에는 보리나 밀, 가을에는 감자와 콩을 수확합니다. 맛있는 냉수가 풍부하고 시냇물이 산기슭 곳곳에서 흐릅니다.

그런데 제가 놀란 것은 한국의 마을에서 흔히 보는 가축들이 전혀 없다는 것입니다. 제가 해변을 걷는 동안 개나 돼지나 말, 소를 한 마리도 보지 못했고, 심지어 닭도 아주 드문 것 같습니다.

→ 울릉도 이주민들의 정착 생활은 우선 화전을 만들고 집을 짓는 것으로 시작했다. 라포르트는 울릉도 마을의 육지와 다른 특이한 점을 언급하고 있다. 가축이 아주 드물다는 것인데, 1899년 당시 본토인 육지에서 가축을 선박에 싣고 섬에 가져오기가 힘들었을 것으로 보인다. 또 울릉도는 해변부터 산이 우뚝 솟아 있고 경사가 져서 말을 타고 다닐 환경이 되지 못했다.

세 번째 부분: 울릉도 주민의 산업과 교역, 생산물 등

선박 건조는 이 섬의 유일한 산업입니다. 선박 건조에 대한 주문은 봄에 강원도, 경상도, 전라도와 제주도(Quelpart)로부터 받습니다. 새로운 범선(junk)은 일반적으로 악천후가 시작되기 전인 11월에 건조를 끝내고 항해할 준비를 합니다.

→ 선박은 주로 범선을 만들었고 강원도, 경상도, 전라도 심지어 제주도로부터 주문을 받을 만큼 그 규모가 전국적이었다.

본토와 교역은 미미합니다. 때때로 범선이 이주자들을 실고 도착하는데, 남자들과 그들의 볼품없는 소유물 곧 몇 포 안 되는 쌀과 연초(native tobacco, 煙草)와 몇 가지 피륙(piece goods, 布疋)을 싣고 옵니다. 화물이 팔리고 돈을 벌면, 배는 회항을 하는데, 대개의 경우 해채이고 간혹 나무 판재(板木)도 싣고 갑니다. 본토에서는 무거운 목재(heavy timber)에 대한 수요는 거의 없으며, 목재 판매가 가능한 시장이 늘 존재하고는 있으나, 한국 범선에 의한 운송이 매우 어려운 관계로, 거래는 거의 이루어지지 않습니다.

땅이 가파르기 때문에 쌀은 울릉도(Dagelet)에서 자랄 수 없고, 한국인들은 대개 밀, 보리, 감자를 먹고삽니다. 작년의 수확은 감자 20000포(包), 보리(大麥) 20000포, 누른 콩(黃豆) 10000포와 밀(小麥) 5000포였습니다.

수령이 매우 오래되고, 키가 큰 소나무 숲이 섬의 언덕을 빽빽하게 뒤덮고 있으며, 한 편으로는, 각종의 귀중하고 단단한 목재 역시 풍부하게 찾아볼 수 있습니다. 바로, 한국인들이 ‘기약(Kiyak, 향목)’이라는 나무, 백단향, 한국인들이 ‘박자(Pak Cha, 백자목)’라고 부르는 나무, ‘감탕(Kam tan, 감탕목)’이라고 하는 나무입니다. 감탕나무의 껍질은 일본인들이 새덫을 만들기 위해 사용합니다.

→ 선박 건조 이외에 울릉도와 본토 간 교역은 미미한 편이었다. 울릉도에서 나가는 물품은 해조류가 대부분이었고, 울릉도에서 많이 생산되는 목재도 열악한 운송 수단 때문에 판매가 거의 이루어지지 않았다. 감탕나무는 껍질을 벗기면 끈적끈적한 액이 나와서 ‘끈끈이’라고도 했는데, 일본인들이 새를 잡을 때 덫으로 많이 사용했다.

네 번째 부분: 울릉도 거주 일본인과 밀수 및 벌목

배계주씨의 조언에 따라 증기선은 먼저 울릉도의 동쪽 지역으로 갔는데, 그곳은 제가 듣기로 가장 큰 규모의 일본인 거주지가 위치한 곳이었습니다. 절벽들 가운데 거의 숨겨져 있는 물개 서식지(Seal Point)를 지나서, 우리는 작은 포구(bay)를 보았습니다. 그 입구의 넓이는 약 100피트(ft)이고, 연안에서 약간 떨어진 거리를 지나는 배들은 쉽게 간과할 수 있습니다. 계곡(gully)에 마을이 형성되어 있었는데, 40호의 특이한 집과 오두막이 있고, 일본인 남자 140명과 여자 23명이 살고 있었습니다. 해변에 5척의 일본식 범선(junks)과 2척의 동력선(schooners)이 비어 있었는데 높은 파도도 닿지 않은 곳에 끌어 올려져 있었습니다. 한 척의 작은 일본식 범선이 바다에 떠 있었고, 콩 280포를 싣고 있었습니다. 그 배는 우리가 도착하고 2시간 후에 떠났고, 우리가 듣기로는 두 척의 큰 동력선(schooners)이 값비싼 목재를 싣고 6월 27일 일본으로 갔다고 합니다. 일곱 척 배의 선원들은 약 60명으로 그 지역에만 일본인들을 200명 이상 데려왔습니다.

→ 라포르트는 도감 배계주의 도움을 받아, 배(현익호)를 타고 울릉도의 동쪽 방향으로 해안을 따라 나아가면서 주로 일본인 거주 지역을 중심으로 조사했다. 첫 번째로 들른 지역은 오늘날 어느 마을인지 그 이름은 기재되어 있지 않다. 다만 100피트(30.48m)인 작은 포구가 있다는 것과 마을이 계곡에 형성되어 있는 지리적 현황 등을 보면 ‘도동마을’로 보인다. 당시 도동마을은 울릉도 최대 규모의 일본인 거주지였다. 도동은 천연 포구가 있어 다른 지역보다 배를 대고 물건을 선적하기 좋은 곳이었다. 당시 일본인들과 선박들은 도동을 거점으로 울릉도를 출입했다.

무수히 많은 단단한 목재들이 이미 선적을 위해 잘리거나 베어져서, 곳곳에 놓여 있었습니다. 한편 모든 집들이 수입물품을 가지고 있었는데, 그중 가장 중요한 것은 쌀, 소금, 자기(porcelain, 瓷器), 술, 양포(grey shirting, 洋布), 목면(木綿), 등유(kerosene oil), 성냥, 우산이었습니다. 세 척의 일본 범선 곧 예비스(Yebisu)호, 코예이(Koyei)호, 쓰루오예이(Sluoyei)호가 있었습니다. 이 배들은 사카이 세관(이토키 지역, Itoki Province)에서 발급한 허가장을 갖고 있었는데, 수입 화물을 가득 실었고, 일본에서 부산행을 허가받았다는 것을 명확히 보여주고 있습니다.

→ 도동에는 울릉도 산에서 벌목한 무수히 많은 나무가 선적을 기다리고 있었다. 일본인들의 집에는 일본에서 가지고 온 수입물품들이 있었다. 도동 포구에 일본에서 가져온 물품을 선적한 세 척의 범선이 있었다. 이들 선박은 사카이 세관에서 발급한 허가장을 가지고 있었다. 그런데 그 허가장은 비(非)개항장인 울릉도 출입이나 교역을 허락하는 허가장이 아니라 부산항 통관을 허락하는 허가장으로 보인다. 1897년 부산 해관 자료에 의하면 1899년 울릉도에 있었던 일본 범선 예비스호와 코예이호가 1897년 6월 부산항 통관 선박으로 수출입 관세를 납부한 것으로 되어 있다.

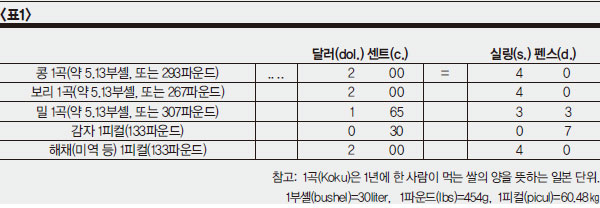

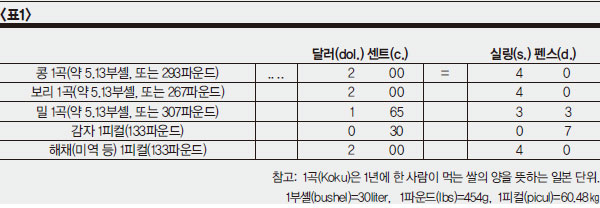

수입물품은 한국인들에게는 현금으로 좀처럼 팔리지 않았으며, 대부분의 경우, 콩, 보리, 미역과 교환했습니다. 일본인들에 의해 정해진 수출품목의 가치는 다음과 같습니다.<표1>

부산에서 구입하면 같은 물품을 반 이하의 가격으로 살 수 있음.

→ 라포르트는 일본인들이 불법적으로 울릉도에 들여온 물품을 거론하며 그 거래 가치를 서술하고 있다. 울릉도에서는 일본인들의 밀수물품이 아주 비싼 가격에 판매되었다. 물품은 현금으로 거의 판매되지 않았고 울릉도에서 재배하는 콩, 보리, 밀, 감자와 바다에서 채취하는 미역 등 현지 생산물과 물물교환 형태로 거래되었다. 미역 등 해조류가 가격이 가장 높았는데 감자 가격의 6.7배에 달했다. ‘달러(dol.) 센트(c.)’는 미국의 화폐 단위 달러(Dollar)와 센트(Cent)를 ‘실링(s.) 펜스(d.)’는 영국의 화폐 단위 실링(Shilling)과 펜스(Pence)를 의미한다.

와키다 쇼타로(Wakida Shotaro)와 아마노 겐조(Amano Genzo)라는 두 일본인은 벌목에 관한 책임자인 것 같고, 관리의 허가를 받아 일을 하고(저는 총세무사님께 그 사건의 한국어본을 드리고, 이 허가장이 어떻게 수여되었는지를 알려드리겠습니다), 노동자를 고용하고, 일본으로 보내는 주요 수출업자들인 것 같습니다. 그러나 제가 생각하기에, 그 섬에 있는 모든 일본인들이 그들의 손이 닿는 곳에 널려 있는, 돈이 될 만한 것을 다소 자유롭게 스스로 이용할 수 있는 것 같았습니다. 그들은 벌목을 위해 나무껍질을 벗기고 그 나무들이 마를 때까지 세워놓았다가, 약 6개월 이후 그 나무들을 찍어 쓰러뜨리고 베어 팔 준비를 합니다.

→ 라포르트는 당시 가장 문제가 되었던 일본인들의 벌목에 관해 보고하고 있다. 여기서 중요한 부분은 ‘관리의 허가를 받아’라는 부분이다. 일본인들이 관리의 허가를 받아 벌목을 한다고 되어 있는데 내용에 허가장은 울릉도 관리(도감)가 수여한 것으로 되어 있다. 울릉도 도감이 허가장을 준 이유는 일본인들의 행패 때문이었다. 자세한 사정은 보고서의 다음 부분에 기술되어 있다. 한편 라포르트는 일본인들이 한국의 국법을 회피하기 위해 사용한 특이한 벌목 형태도 소개하고 있다. 즉 우선 나무의 껍질을 벗기고 약 6개월 동안 그대로 두고 죽어 마르면, 벌목을 하고 선적할 준비를 한다는 것이다.

대다수의 일본인들은 약 160마일(257.44km) 떨어져 있는 오키섬에서 왔으며, 몇몇 일본인들은 7~8년을 울릉도(Dagelet)에서 살았다고 주장하지만, 1894년에 울릉도에 도착했습니다.

북쪽 지역에서 저는 두 개의 일본인 거주지를 방문했는데, 한 지역은 25명의 일본인들이 점거하고 있었고(occupied), 다른 지역에는 15명의 일본인 남자와 1명의 여자들이 점거하고 있었습니다. 10척의 일본인 어선과 1척의 일본 범선이 건조 중에 있었고, 대장간은 활발히 가동되고 있었습니다. 저는 두 지역에서 일본과 불법적인 교역을 행해 왔다는 똑같은 증거를 발견하였습니다.

→ 라포르트 일행은 도동을 조사하고 난 후 저동을 거쳐 울릉도의 북쪽 지역인 천부 방향으로 나아갔다. 가는 중에 두 곳의 일본인 거주지를 방문해 그들의 불법 행태를 조사했다. 일본인들은 대장간을 운영하면서 일본식 선박을 건조하고 있었다. 라포르트는 비개항장인 울릉도에서 이루어지고 있는 일본인들의 체류와 선박 건조 등이 불법임을 명확히 적시하고 있다.

두 번째 거주지에 있는 16명의 일본인 거주민들은 현익호에서 볼 때 산비탈에 있었고, 제가 한국인들이 일본인 마을이나 재산에까지 불을 놓고 그 사람들을 산으로 내쫓는 것을 막고자 하는 것은 매우 어려운 일입니다.

이러한 것을 통해, 저는 한인들이 그 섬 전역에서 일본인들로부터 당하는 난폭 행위(rough treatment)에 대해 한인들이 무수히 많은 불평을 호소하고 있다는 것을 말하고자 합니다. 구체적인 불평 사항은 몇 개 마을의 대표들이 저에게 불평 사항을 구체적으로 담은 청원서를 제게 전달했는데 이 보고서에 동봉합니다.

몇몇 소소한 불평 가운데에는, 한인들이 강조하고 있는 금년 4월에 발생한 다소 심각한 소요를 들 수 있습니다. 몇몇 일본인들이 한인 여성 한 명을 성추행하자, 한인들이 모여서 몇 가지 배상을 요구했습니다. 그런데 일본인들이 폭력적으로 바뀌어 총과 칼로 무장하고 내쫓았는데, 남자 1명에 부상을 입히고 한인들을 그들의 마을로 도로 쫓아 보냈습니다. 이 승자들(victors)을 진정시키기 위하여 배계주 도감이 없는 동안 그 섬의 책임을 맡은 관리가 몇 그루의 나무를 벨 수 있는 허가장을 어쩔 수 없이 주게 되었습니다. 저는 그 허가장 사본을 한국 관리나 일본인들로부터 얻을 수 없었습니다.

→ 일본인들의 울릉도 체류와 벌목, 선박 건조, 교류 등이 불법임에도 불구하고 울릉도 주민들에 대한 일본인들의 행태는 ‘적반하장’이고 ‘통제불능’이었다. 울릉도 주민들이 일본인들의 행패에 불만을 갖고 항의를 하고 심지어 일본인들의 마을이나 재산에까지 불을 놓는 경우도 있었지만, 오히려 한인들이 내쫓기거나 그로 인해 불법을 합법화해 주는 상황으로 바뀌었다. 대표적인 사례로 1899년 4월 일본인들이 한인 여성 한 명을 성추행했고, 이를 항의하며 배상을 요구했던 한인들이 오히려 부상을 당하고 일본인들이 휘두른 칼과 총에 내쫓기게 되었다. 그 소란을 잠재우기 위해 도감 배계주가 없는 동안 그 섬의 책임을 맡은 관리가 몇 그루의 나무를 벨 수 있는 허가장을 ‘어쩔 수 없이’ 주게 되었다는 것이다. 문서의 윗 부분에서 일본인이 가지고 있었다는 허가장이 바로 이것이다.

다섯 번째 부분: ‘세금 등’과 보고서의 맺음말

농민이나 상인들은 세금을 내지 않습니다. 그 관리는 바다에서 채취하여 섬에 가져온 모든 해채(sea-weed)에 대해 10%를 징수하고 선박 건조에 사용된 나무에 대한 세금으로, 건조된 범선 1척당 평균 현금 10000원을 징수합니다.

→ 울릉도에 이주민들이 늘어나는 이유 중 하나가 세금이 없기 때문이었다. 울릉도에 거주하는 농민이나 상인들은 세금을 내지 않았다. 다만 도감이 바다에서 채취한 해채세(海菜稅)와 선박 건조에 사용된 나무에 대한 세금인 조선 목재세(造船木材稅)를 징수했다.

물품 매각을 돕는 중개인과 중간상인에게 주는 2%의 중개수수료(commission)를 제외하고 일본인들은 세금을 내지 않습니다. 틀림없이 몇 년 전에 관리(the official)가 노력하여, 벌목해 간 목재에 대해 얼마의 보상을 받는 데 성공한 것 같습니다. 그러나 그들의 현재 위세와 행태를 고려하면(배의 선원을 계산하지 않고 모두 250명의 거주민이 있습니다), 확신하건대 그들은 세금을 내지 않은 것은 물론이고, 어떤 것도 결코 짜내지 않을 것입니다. 아울러 관리들이나 주민들이 한결같이 바라는 유일한 소망은 달갑지 않은 불청객들을 하루빨리 퇴출시키는 것이라는 것을 저는 확신합니다.

→ 라포르트 보고서의 핵심은 울릉도 거주 일본인들의 행태이다. 그중 일본인들의 세금 문제는 부산 해관 세무사직을 담당하고 있는 라포르트에게 가장 중요한 관심사였다. 조사 결과 ‘울릉도 거주 일본인들은 2% 중개수수료를 제외하고 세금을 내지 않는다’고 정리하고 있다. 라포르트는 도감의 노력으로 일본인들로부터 벌목에 대한 보상을 받았다고 언급하면서도, 현재의 일본인들의 위세대로라면 앞으로도 세금을 내지 않는 것은 물론이고 기타 어떠한 것도 짜내지 않을 것을 확신했다. 이러한 이유로 울릉도에 거주하는 한인들의 소망은 일본인들을 울릉도에서 하루라도 빨리 쫓아 보내는 것임을 분명히 하고 있다.

또 다른 거주지에는 약 30명의 일본인들이 거주하고 있었고 그들은 대부분 벌목하는 일을 하고 있었습니다. 그 지역은 울릉도의 남쪽 해안에 위치해 있었는데, 제가 상륙을 시도해 보았지만, 높은 파도로 인해 상륙하지 못했습니다. 저희는 30일 오후 5시에 다시 출발하여 7월 1일 오후 4시에 부산에 무사히 도착했습니다. 별도로 느티나무(Kiyaki wood)와 백단향 견본, 콩, 밀, 보리 견본을 보내드립니다.

각하의 종복

(서명) 라포르트(E. Laporte)

→ 라포르트는 울릉도 남쪽 해안에 있는 또 다른 일본인 거주지를 보게 되었다. 그 지역이 울릉도 남쪽 해안에 위치해 있었다는 것으로 보아 사동이나 통구미 마을로 추측된다.⊙

1899년 6월 29일부터 1박2일 동안 부산 해관(海關) 세무사(稅務司, 現 세관장) 서리 라포르트가 울릉도 현지를 조사하고 작성한 ‘라포르트 보고서’는 한국과 일본의 영유권 논쟁에서 빠질 수 없는 중요 문서이다. 《황성신문》, 구한말(舊韓末) 대한제국 외교문서 등에서 내용을 추측할 수 있는 요약문은 이미 발견됐지만, 전문을 찾은 것은 이번이 처음이다. 라포르트는 울릉도 사정을 조사하기 위해 대한제국 정부의 요청으로 파견된 최초이자 유일한 서양인이다.

신용하(愼鏞廈) 서울대 명예교수는 “보고서 영문본 전문이 발견된 것은 이번이 처음”이라며 “보고서는 대한제국이 울릉도, 독도 수호 의지를 전 세계에 알린 칙령 제41호의 기초자료가 되었다”고 말했다.

신 교수는 “보고서가 중요한 것은 서양국제법에 밝은 프랑스인 라포르트가 작성했기 때문”이라며 “당시 일본이 한국의 항의에 무성의하게 반응하니까 일본인들을 퇴출시키기 위한 압력으로 국제조사단을 편성한 것이다”고 덧붙였다.

보고서는 영국 국립문서보관소에서 발견됐다. 문서를 찾아낸 홍성근(洪聖根) 동북아역사재단 연구위원은 “영국문서보관소에서 대한제국 말기 울릉도와 독도를 노렸던 일본의 침탈 사실을 알 수 있는 문건을 확보했다”며 “특히 역사 속에서 사라졌던 라포르트 보고서를 찾아내 대한제국 칙령 제41호가 제정되게 된 19세기 말기 울릉도의 상황을 복원했다는 의미가 있다”고 말했다.

|

| 1859년 영국인 선원이 그린 울릉도 전경. ‘다즐레(Dagelet)’는 울릉도의 서양 명칭. 홍성근 연구위원 제공. |

객관성을 확보할 수 있는 유일한 자료

|

| 주한 영국 대리 공사가 영국 정부에 보낸 서신. 수신인은 영국 총리 겸 외무장관 솔즈베리 후작이고, 발신인은 주한 영국 대리 공사 겸 총영사 조단. 자세한 내용은 174p. 한글 번역문 참조. 영국 국립문서보관소 《한국 관계 추가 서신 제12집(Further Correspondence respecting the Affairs of Corea, Part XII(1899))》. 홍성근 연구위원 제공. |

우선 한국의 독도영유권에 가장 중요한 힘을 실어주고 있는 ‘대한제국 칙령 제41호’의 공포 배경을 명확히 할 수 있을 것이라는 기대이다. 보고서는 칙령 반포의 기초자료였다. 둘째는 19세기 말 울릉도 상황에 대해 제3국 국민이 작성한 기록이라는 점이다. 즉 한국과 일본 측의 주장이 대립되는 상황에서 객관성을 확보할 수 있는 문건이다. 셋째는 한국과 일본의 주장이 대립하는 상황에서 과연 어느 쪽이 진실인가를 명확히 할 수 있는 자료이다.

홍성근 연구위원은 “구한말 일제에 수탈당한 울릉도의 수탈사(史)를 재구성할 수 있게 되었다”며 “보고서에는 1900년대 일본의 불법, 약탈행위가 구체적인 수치와 사례로 기술되어 있다”고 말했다.

그는 “보통 독도가 한반도 침략의 첫 희생물이라는 시각이 있지만, 보고서를 보면 이미 1899년에 울릉도를 통한 일본의 한반도 침탈은 진행되고 있었다”며 “급기야 1902년에는 울릉도에 일본인 경찰까지 주둔했다”고 덧붙였다.

홍 연구위원은 “일본 세력이 불법적으로 울릉도에 체류하면서 온갖 불법적인 행태를 자행하는 모습이 마치 어제 일어난 일처럼 사실적으로 묘사되어 있었다”며 “울릉도 출신으로, 구한말 힘없는 나라 탓에 서러움을 겪은 선조(先祖)들을 생각하니 마음이 아팠다”고 말했다. 그는 “핍박받았을 선조들의 한을 풀 수 있는 역사적 발견이었다”며 문건 발굴의 의미를 설명했다.

홍 연구위원은 보고서뿐만 아니라 1859년 영국인 선원이 그린 울릉도 전경까지 공개했다. 보고서는 2013년 12월 말 발간 예정인 동북아역사재단(독도연구소)의 《영토해양연구》 제6호에 실릴 ‘라포르트의 울릉도 조사보고서와 1899년 울릉도 현황’이라는 논문을 통해 공식 공개된다.

석도는 당시 독도를 가리키는 돌섬의 사투리인 독섬의 뜻을 한자로 표기한 것이다. 대한제국 칙령 제41호는 울릉도와 독도가 우리의 영토라는 것을 국제사회에 분명하게 밝힌 증거라는 평가를 받고 있다. |

일본, 19세기 말에 울릉도 노려

한국과 일본의 영유권 논쟁은 1882년으로 올라간다. 1882년 대한제국은 울릉도 개척령을 공포했다. 그전까지는 울릉도 주민을 본토로 이주시키고 울릉도를 정기적으로 관리하는 수토정책을 유지하고 있었다. 현재 울릉도는 완전하게 한국 영토로 인정받고 있으며, 한일 간의 영유권 갈등은 독도를 중심으로 벌어지고 있다.

그러나 일찍이 일본이 노린 것은 울릉도였다. 17세기 말 일본 정부는 울릉도 도해금지령으로 울릉도영유권 주장을 포기했지만, 19세기 말 그들의 야욕은 다시 살아났다. 19세기 말 울릉도에 조선인들이 정착하면서 자원을 노리고 불법 입도한 일본인들과의 갈등이 발생했다.

1900년 전후로 양국 간의 갈등이 표면화되면서, 한일 양국은 울릉도에 관리를 파견해 현지 조사를 실시했다. 이들 문서는 현재까지 보존돼 있다. 다만 내용은 서로 다르다. 양국은 자국의 문서 내용을 근거로 영유권 논쟁을 하고 있다.

보고서가 영국 국립문서보관소에서 발견된 것은 대한제국 해관 총세무사 브라운(John McLeavy Brown)이 주한 영국 대리 공사 겸 총영사 조단(Jordan)에게 보고서를 전달했기 때문이다. 브라운은 영국인이었다. 1899년 6월 브라운은 라포르트에게 울릉도 사정을 조사하라고 지시했다. 라포르트는 부산 해관의 세무사 서리로 재직하고 있었다. 브라운은 라포르트로부터 전달받은 보고서를 영국 총영사에게 넘겼다. 총영사는 보고서를 영국 정부에 보냈다. 그 결과 보고서는 《한국 관계 추가 서신 제12집(Further Correspondence respecting the Affairs of Corea, Part XII(1899))》에 전문이 수록되어 있다. 이 자료집은 1900년 2월 영국 외교부가 제작한 것으로 1899년 한국 관련 외교 서신을 활자화하여 묶은 책이다. 영국 외교부는 이 자료집을 비밀문서로 분류해 업무용으로 사용했다. 이번에 전문이 공개되기 전까지 보고서는 역사의 흔적으로 존재했다. 보고서의 흔적은 《구한국외교관계부속문서》에서 찾아볼 수 있다. 1899년 7월 30일자를 보면, 대한제국 해관 총세무사 브라운이 외부(外部)대신 박제순에게 ‘서양인 한 명을 울릉도에 파견하여 조사한 결과보고서를 동봉하여 올린다’는 내용이 있다. 그러나 동봉된 문서는 보존되지 않았다. 내용은 다음과 같다. “삼가 아룁니다. 지난번에 받은 내부대신의 서신을 살피건대, 한 명의 서양인 직원을 파견해서, 울릉도 도감 배계주와 함께 울릉도로 가서 일체의 사정을 조사하고 협상하여 일을 처리하라고 하였습니다. 이 서신을 받자 곧 부산 해관 세무사로 보내 배 도감과 함께 본국 증기선에 승선하여 가도록 하였습니다. 이에 그 세무사가 그 섬의 주민, 생산물, 영업 실태, 그리고 일본인 및 과세 관련 모든 사정을 명확히 조사하여 낱낱이 나열하고 정리하여 보고를 올려왔습니다. 그 영문으로 정리된 것을 두루 살펴보고, 한문으로 번역하여 내부대신에게 핵심을 살피도록 서신을 올립니다. 이에 해당 서신 초본(草本)과 영문본, 한문본 각 1부를 서신과 함께 모두 올려 귀 대신께서 살펴보실 것을 청합니다. 이만 그칩니다. 복 받으시기를 송축합니다.” 보고서의 대략적인 내용은 1899년 9월 23일자 《황성신문》 별보(別報)에서 찾아볼 수 있다. 당시 기사는 원문을 요약 정리했다. 해당 기사는 보고서를 소개하면서 다음과 같이 시작했다. “울진(蔚珍)의 동쪽바다(東海)에 일도(一島)가 있으니(有니) 이른바(曰) 울릉이라 그에 부속(其附屬)한 작은 6개의 섬 중(小六島中)에 가장 두드러진 것(最著者)은 우산도(于山島) 죽도(竹島)니…” 사실 보고서가 학계의 주목을 받은 이유는 보고서에 우산도가 독도를 가리킨다는 직접적인 언급 혹은 추측할 수 있는 실마리가 있을 것이라는 기대 때문이었다. 만일 우산도가 독도라는 문장이 보고서에 있을 경우, 독도영유권 논란과 관련한 기념비적 발견이 될 것으로 기대됐다. 요즈음의 기사 리드문(주제문)에 해당하는 부분에 우산도를 언급하고 있어, 기사 내용에 해당하는 보고서에 우산도는 어디인가에 대한 답이 있을 것이라는 추측이 있었다. 그러나 아쉽게도 보고서에 우산도에 대한 언급은 없었다. |

일본 정부의 거짓 주장 밝혀져

일본은 아직도 울릉도 불법점거를 인정하지 않는다. 근거까지 제시한다. 일본 측의 근거는 1900년 아카스카 쇼스케 주한(부산) 일본 부영사가 울릉도를 둘러보고 작성한 ‘울릉도 조사 개황’의 내용이다. 그것은 다음과 같다.

“일본인들은 도동이라는 마을을 중심으로 모여 하나의 조합을 만들어 간사를 두고 질서를 유지하고 있다. 도민(한국인)들과는 매우 감정이 좋다. 도민은 일본인에게서 많은 편의를 제공받는 것을 기쁘게 여긴다. 도민의 옷감인 능목면과 옥양목, 면 등은 모두 일본인의 수입에 의존한다.”

이는 당연히 사실이 아니다. 우선 라포르트 보고서는 일본의 불법점거를 명확히 하고 있다. 라포르트는 “일본이 불법적인 교역을 하고 있다”며 이렇게 상황을 설명하고 있다.

“북쪽 지역에서 저는 두 개의 일본인 거주지를 방문했는데, 한 지역은 25명의 일본인들이 점거하고 있었고(occupied), 다른 지역에는 15명의 일본인 남자와 1명의 여자들이 점거하고 있었습니다. 10척의 일본인 어선과 1척의 일본 범선이 건조 중에 있었고, 대장간은 활발히 가동되고 있었습니다. 저는 두 지역에서 일본과 불법적인 교역을 행해 왔다는 똑같은 증거를 발견하였습니다.”

|

| 1899년 9월 23일자 《황성신문》 별보(別報). 울릉도 사황(事況). |

일본인의 적반하장 대응

라포르트가 일본인들의 체류와 선박 건조가 불법이라고 확신한 것은 울릉도는 비(非)개항장이었기 때문이다. 일련의 불법행위에 대한 울릉도 주민들의 항의 과정도 정리되어 있다. 울릉도 주민들은 어떻게 대응했을까. 당시 주민들의 대응에 대해 다음과 같이 정리되어 있다.

“저는 한인들이 그 섬 전역에서 일본인들로부터 당하는 난폭 행위(rough treatment)에 대해 무수히 많은 불평을 호소하고 있다는 것을 말하고자 합니다. (중략) 몇몇 소소한 불평 가운데에는, 한인들이 강조하고 있는 금년 4월에 발생한 다소 심각한 소요를 들 수 있습니다. 몇몇 일본인들이 한인 여성 한 명을 성추행하자, 한인들이 모여서 몇 가지 배상을 요구했습니다. 그런데 일본인들이 폭력적으로 바뀌어 총과 칼로 무장하고 내쫓았는데, 남자 1명에 부상을 입히고 한인들을 그들의 마을로 도로 쫓아 보냈습니다. 이 승자들(victors)을 진정시키기 위하여 배계주 도감이 없는 동안 그 섬의 책임을 맡은 관리가 몇 그루의 나무를 벨 수 있는 허가장을 어쩔 수 없이 주게 되었습니다.”

한인들이 불법을 불법이라고 지적했음에도 문제는 해결되지 않고, 오히려 일본인들은 성추행을 항의하는 한인들을 총과 칼로 공격했던 것이다. 사태가 이 지경이었지만 우리 측 관리는 일본인들을 달래기 위해 나무를 벨 수 있는 이권(利權)을 넘겼다.

또 보고서는 당시 일본인들의 행태를 사안별로 구체적으로 설명하고 있다.

우선 일본인들이 벌목을 금지한 한국의 국법을 피하기 위해 꼼수를 부려 벌목하는 형태를 다음과 같이 설명했다.

“그들(일본인)은 벌목을 위해 나무껍질을 벗기고 그 나무들이 마를 때까지 세워놓았다가 약 6개월 이후 그 나무들을 찍어 쓰러뜨리고 팔 준비를 합니다.”

영국 외교관, 일본 착취 인정

한국에 대한 일본의 약탈행위는 제3자인 영국 외교관도 인정하고 있다. 보고서가 영국 국립문서보관소에서 발견된 것은 한국 해관 총세무사 브라운이 주한 영국 대리 공사 겸 총영사 조단에게 보고서를 전달했기 때문이다. 영국 총영사는 영국 정부에 “보고서에는 거의 알려지지 않은 한 섬에 대한 흥미로운 사항이 있고, 이 나라(대한제국)의 외딴 지역이 일본인들에 의해 착취당하는 사정을 설명하고 있다”며 보고서를 영국에 보냈다. 제3국 외교관도 일본의 울릉도 착취를 인정하고 있는 것이다. 영국 외교관이 “울릉도민이 착취당하고 있다”는 것을 인정할 만큼 보고서는 사실에 근거해 울릉도의 상황을 묘사하고 있다.

착취당하는 울릉도 주민을 위해 라포르트는 “하루빨리 일본인을 퇴출시켜야 한다”며 다음과 같이 주장했다.

“확신하건대 그들(일본인)은 세금을 내지 않은 것은 물론이고, 어떤 것도 결코 짜내지 않을 것입니다. 아울러 관리들이나 주민들이 한결같이 바라는 유일한 소망은 달갑지 않은 불청객들을 하루빨리 퇴출시키는 것이라는 것을 저는 확신합니다.”

물론 라포르트의 ‘일본인 퇴출’ 주장에도 불구하고 일본인들의 불법약탈 행위는 멈추지 않았다. 이런 일본 퇴출 주장은 대한제국 칙령 제41호 공포에 큰 영향을 미친 것으로 보인다. 바로 이점이 보고서의 역사적 가치이다. 한국인으로서 구한말 일본인들의 착취로 골병이 들어가는 울릉도민의 사연을 읽는 것은 안타깝다. 또 착취와 불법행위로 남의 나라를 약탈하면서 아직까지 적반하장의 주장을 펼치는 일본 정부의 어이없는 거짓말에 분개하게 된다. 보고서는 수탈당하면서도 어디에도 하소연하지 못했던 울릉도 주민들의 ‘한’을 객관적인 사실을 통해 서술하고 있다.⊙

[인터뷰] 동북아역사재단 연구위원 洪聖根

“일본, 울릉도 빼앗지 못하자 독도 넘봐”

| 洪聖根 ⊙ 46세. 외대 법학과 졸업. 同대학원 법학박사. ⊙ 영국 킹스칼리지런던(King’s College London) 방문 연구원. ⊙ 동북아역사재단 연구위원. |

|

| 2013년 12월 중순 홍성근 동북아역사재단 연구위원이 서울시 서대문구 재단 연구실에서 라포르트 보고서의 학술적 의미를 설명하고 있다. |

―라포르트 보고서 발굴 과정을 설명해 주세요.

“2011~2012년 1년간 영국 런던에 방문연구원으로 있었어요. 연구를 위해 영국 국립문서보관소에서 울릉도와 독도 관련한 자료를 찾다가, 2012년 4월 19일 라포르트 보고서를 발견했어요.”

―보고서의 의미는 무엇인가요.

“1899년 라포르트 보고서는 1900년 대한제국 칙령 제41호 제정의 직접적인 배경입니다. 칙령은 독도를 울릉군수의 관할 구역으로 정하고 있는데, 이는 독도가 한국 땅임을 밝혀주는 중요한 증거입니다.

보고서는 어떤 배경에서 칙령이 나오게 됐는지를 밝히는 중요한 자료입니다.”

―보고서는 독도영유권에 어떤 관련이 있나요.

“보고서에 독도에 관한 내용이 직접적으로 나오지는 않지만, 독도가 명기된 칙령 41호가 제정된 역사적 배경을 밝혀주고 있습니다. 독도 연구는 울릉도와 밀접한 관련이 있어요.

독도는 울릉도의 부속 섬입니다. 일본은 원래 울릉도를 자국 영토로 하려 했어요. 그러다 울릉도 취득이 어려우니까 독도로 옮겨간 것이죠. 1900년 전후 울릉도를 노리는 일본의 불법 과정을 연구하면 지금의 독도를 넘보는 일본의 주장을 반박하는 데 큰 도움이 됩니다.”

―향후 보고서가 학계에 끼칠 영향은 무엇인가요.

“조사보고서의 대략적인 내용은 1899년 《황성신문》에 나와 있어요. 하지만 신문에 게재된 내용과 보고서에는 다른 부분이 있어요.

영어로 작성된 보고서를 국한문으로 번역하고 요약하는 과정에서 오류가 생겼을 거예요. 우선 오류를 바로잡는다는 점에서 의미가 있어요. 또 1899년 당시 한국인의 울릉도 정착 과정과 일본인들의 불법체류 과정을 파악할 수 있는 기초자료로 활용될 수 있습니다.

또한 보고서의 작성자가 서양인 해관원 라포르트라는 점에서 대한제국의 대외관계를 파악하는 데 매우 유용한 자료입니다.”⊙

| 편집자 주 | 영국 국립문서보관소에 보관되어 있는 《한국 관계 추가 서신 제12집(Further Correspondence respecting the Affairs of Corea, Part XII(1899))》에서 발견한 영국 외교관이 자국(自國) 정부에 보낸 서신과 라포르트 보고서의 한글 번역문을 소개한다. 홍성근 동북아역사재단 연구위원이 번역·감수했으며, 내용 해설은 2013년 12월 말에 발간 예정인 홍 박사의 ‘라포르트의 울릉도 조사보고서와 1899년 울릉도 현황’ 논문(동북아역사재단 독도연구소의 《영토해양연구》 제6호)을 요약·정리했다. |

조단 씨(Mr. Jordan)가 솔즈베리 후작(Marquess of Salisbury)에게

(9월 11일 접수)

(비밀 제50호)

서울, 1899년 7월 24일

각하(My Lord)

한국(Corea)의 동해안에서 좀 떨어져 있는 섬으로 북위 37도 30분, 동경 131도에 위치하는 울릉도(Dagelet)의 지방 관리(Local Governor)가 그 섬 지역 주민들이 일본인 이주자들로부터 당하고 있는 가혹 행위(harsh treatment)에 대해 최근 서울에 불평을 호소해 왔습니다. 그래서 총세무사(the Chief Commissioner of Customs)인 맥리비 브라운(McLeavy Brown) 씨가 중앙 정부(Central government)의 요청을 받아서 부산 해관 세무사(Commissioner of Customs)를 파견하여 그 지역 사정을 조사하게 되었습니다. 브라운 씨는 정중하고도 비밀리에 저에게 세무사로부터 받은 보고서를 전달해 주었습니다. 그 보고서에는 거의 알려지지 않은 한 섬에 대한 몇 가지 흥미로운 사항들이 있고, 이 나라의 외딴 지역이 일본인들에 의해 착취당하고 있는 사정을 설명하고 있습니다. 제가 그 보고서 사본(copy)을 여기에 첨부하여 각하께 보내 드립니다.

각하의 충복

(서명) 조단(J. N. Jordan)

→ 편지는 ‘한국의 외딴 지역이 일본인들에 의해 착취당하고 있다’는 사실을 명확하게 서술하고 있다. 또 라포르트 보고서가 영국 정부에 전달된 경위 역시 알 수 있다. 영국 국립문서보관소에 소장되어 있는 보고서는 주한 대리 공사 조단이 영국 정부에 보낸 서신의 첨부문서로 되어 있다. 수인인은 당시 영국 총리 겸 외무장관 솔즈베리 후작이고, 발신인은 주한 영국 대리 공사 겸 총영사 조단이었다. 이 서신은 비밀문서 제50호로 분류되었다.

보고서는 1899년 7월 24일 서울에서 작성됐다. 라포르트가 보고서를 작성해 브라운에게 보낸 날짜는 1899년 7월 6일이다. 브라운은 보고서를 받아 7월 30일 한국의 외부(外部)대신에게 보냈다. 즉 한국 정부에 전달되기 전에 영국 정부에 보내진 것이다.

한편, 서신에 기록되어 있는 울릉도의 수리적 위치 역시 상당히 정확하다.

* (참고) 울릉도의 수리적 위치

‘극동 동경 130° 55′ 20”(독도 동도 동단), 극서 동경 130° 47′ 37”(서·북면 간 대풍령 서단)’, 그리고 ‘극남 북위 37° 14′ 14”(독도 동도 남단), 극북 북위 37° 33′ 01”(북면 선창 북단)’

라포르트 보고서 전문과 해설

첫째 부분: 울릉도 조사 경위와 울릉도 지리 현황

세무사 서리 라포르트가 총세무사 브라운에게

(비밀)

부산 해관에서, 1899년 7월 6일

각하(Sir)

6월 22일자 서신에 담긴 지시(instructi ons)에 따라서, 저는 울릉도(Woo Lung Do) 지방 관리인 배계주(Pei Kei Chu)씨 그리고 부산 사무실의 김롱원(Kim Long-won)씨, 아라키(Araki) 씨와 함께 한국의 증기선(Corean LS) 현익(Hyenik)호를 타고 울릉도(Dagelet Island)를 방문한 건에 대해 보고드립니다. 28일 오후 4시에 부산을 출발하여 그 다음날 아침 7시에 처음으로 울릉도(Dagelet Island)의 최고 봉우리를 보았습니다. 하지만 29일 오후 1시가 되어서야 해안 가까이 도착했습니다.

→ 라포르트의 울릉도 출장은 신속하게 이뤄졌다. 라포르트는 총세무사 브라운의 1899년 6월 22일자 서신을 받고 6월 28일 부산을 출항했다. 당시 울릉도 상황은 긴급을 요하고 있었다. 1898년 말에서 1899년 초에 울릉도 도감 배계주가 밀반출된 목재를 찾기 위해 일본으로 건너가 재판을 벌였고, 1896년 9월 울릉도의 삼림벌채권을 넘겨받은 러시아가 1899년 즈음하여 일본인들의 울릉도 불법 벌목에 대해 지속적으로 항의를 하는 등 울릉도를 둘러싸고 팽팽한 긴장관계가 형성됐다. 보고서는 울릉도의 명칭을 프랑스식 ‘다즐레(Dagelet)’와 한국식 ‘울릉도(Wool Lung Do)’를 혼용하고 있다.

증기선이 울릉도 남쪽에서 다가갔을 때, 울릉도의 모습은 매우 아름답고 빼어났으며, 또 나무가 우거지고 푸른 그 섬의 산비탈은 본토(mainland)의 황량한 언덕과 현저하게 대조를 이루었습니다. 그 섬의 면적은 벤제니우스(Benzenius) 선장이 대략적으로 측정한 것에 의하면 25제곱마일(64.75㎢)이며, 그 섬의 외관은, 몇 군데의 경작지를 제외하고, 전면이 해변이나 바다에서부터 불쑥 솟아 있는 4000피트(1219.2m) 높이의 가장 높은 산의 정상에 이르기까지 울창하게 우거져 있는 온갖 종류의 큰 나무들로 뒤덮여 있습니다. 해변에서 1마일 안의 수심은 도표에 의하면 1000길(fathom, 1830m)에서 1600길(2928m)이나 되고, 우뚝 솟아 있는 절벽의 거의 맨 아래에서부터 여러 차례 납(lead)을 내렸는데, 수심 100길에도 바닥에 닿지 않았습니다. 결론적으로는, 물이 아주 푸르고 맑았기 때문에, 실험을 위해 줄에 병(bottle)을 달아서 측면으로 내렸더니 25피트(7.62m) 깊이에서도 뚜렷하게 병을 볼 수 있었습니다.

→ 울릉도의 지리적 현황을 소개하고 있다. 현재 울릉도의 전체면적이 72.82km2, 성인봉의 높이가 986.7m인 것을 감안하면, 대략적으로 측정했다고 하지만 상당히 근사한 수치이다.

두 번째 부분: 한국인 주민 수와 생활 형태

현재 주민들은 어른 아이 3000명이고, 가구 수는 약 500호라고 하며, 함께 모여 살지 않고 각 사람들의 급박한 사정에 따라, 온 언덕이나 해변을 따라 흩어져 살고 있고, 저는 어디에서건 30호 가구 이상이 함께 모여 있는 것을 보지 못했습니다.

1879년 울릉도(Dagelet)는 적막한 섬이었습니다. 그해 동안 첫 번째 이주민들(settlers)이 약 70마일(112.654km) 떨어져 있는 본토(mainland)인 강원도(Kang Wond Do)에서 건너왔습니다. 개척자들은 그 섬에서 자라는 풍부한 목재를 활용하여 장사하고, 배를 만드는 사람들이었던 것 같습니다. 그다음으로는 농민, 상인, 어민들이었습니다. 그러나 어민들은 수적으로 많지 않았는데, 고기들이 풍부하지 않고, 바다가 너무 깊어서 잠수부들이 해채(海菜, sea-weed)나 조개(shell-fish)를 채취하는 것이 매우 어렵습니다. 제가 듣기로는 매년 피컬(piculs, 기록에 따르면 2000피컬(120,960kg)) 이상의 해채(sea-weed)를 여전히 수출을 하고 있습니다.

거주민의 수는 계속 늘어나고 있습니다. 이것은 이 섬에서의 생활이 비교적 쉽고, 세금이 거의 또는 전혀 없고, 토질(土質)은 비옥하여 거름이 전혀 필요하지 않거나, 사용하지 않아도 되기 때문입니다.

→ 울릉도의 첫 번째 이주민들은 1879년에 강원도에서 입도한 것으로 적고 있다. 이는 1882년 공식적인 개척령이 내려지기 전부터 이주가 시작됐다는 것을 추측할 수 있다.

또 거주민들이 차츰 늘어나는 이유를 적고 있는데 첫째, 울릉도 생활이 비교적 쉽고, 둘째 세금을 거의 혹은 전혀 내지 않아도 되며, 셋째 토질이 비옥하여 거름을 사용하지 않아도 된다는 점이 이주를 늘렸다.

이주민들은 상륙하자마자 섬에 있는 평평하고 접근하기 쉬운 땅을 찾습니다. 그런 곳을 찾으면, 덤불이나 나무에 불을 놓아 그 땅을 정리합니다. 불이 저절로 꺼지면, 가까운 곳에 있는 자재들을 이용하여 집을 짓습니다. 가능한 한 넓은 범위에서, 새까맣게 탄 나무의 뿌리들을 제거하고 땅의 표면을 약간 긁어냅니다. 그리고 씨를 뿌릴 준비를 하고, 매년 두 차례, 즉 봄에는 보리나 밀, 가을에는 감자와 콩을 수확합니다. 맛있는 냉수가 풍부하고 시냇물이 산기슭 곳곳에서 흐릅니다.

그런데 제가 놀란 것은 한국의 마을에서 흔히 보는 가축들이 전혀 없다는 것입니다. 제가 해변을 걷는 동안 개나 돼지나 말, 소를 한 마리도 보지 못했고, 심지어 닭도 아주 드문 것 같습니다.

→ 울릉도 이주민들의 정착 생활은 우선 화전을 만들고 집을 짓는 것으로 시작했다. 라포르트는 울릉도 마을의 육지와 다른 특이한 점을 언급하고 있다. 가축이 아주 드물다는 것인데, 1899년 당시 본토인 육지에서 가축을 선박에 싣고 섬에 가져오기가 힘들었을 것으로 보인다. 또 울릉도는 해변부터 산이 우뚝 솟아 있고 경사가 져서 말을 타고 다닐 환경이 되지 못했다.

세 번째 부분: 울릉도 주민의 산업과 교역, 생산물 등

선박 건조는 이 섬의 유일한 산업입니다. 선박 건조에 대한 주문은 봄에 강원도, 경상도, 전라도와 제주도(Quelpart)로부터 받습니다. 새로운 범선(junk)은 일반적으로 악천후가 시작되기 전인 11월에 건조를 끝내고 항해할 준비를 합니다.

→ 선박은 주로 범선을 만들었고 강원도, 경상도, 전라도 심지어 제주도로부터 주문을 받을 만큼 그 규모가 전국적이었다.

본토와 교역은 미미합니다. 때때로 범선이 이주자들을 실고 도착하는데, 남자들과 그들의 볼품없는 소유물 곧 몇 포 안 되는 쌀과 연초(native tobacco, 煙草)와 몇 가지 피륙(piece goods, 布疋)을 싣고 옵니다. 화물이 팔리고 돈을 벌면, 배는 회항을 하는데, 대개의 경우 해채이고 간혹 나무 판재(板木)도 싣고 갑니다. 본토에서는 무거운 목재(heavy timber)에 대한 수요는 거의 없으며, 목재 판매가 가능한 시장이 늘 존재하고는 있으나, 한국 범선에 의한 운송이 매우 어려운 관계로, 거래는 거의 이루어지지 않습니다.

땅이 가파르기 때문에 쌀은 울릉도(Dagelet)에서 자랄 수 없고, 한국인들은 대개 밀, 보리, 감자를 먹고삽니다. 작년의 수확은 감자 20000포(包), 보리(大麥) 20000포, 누른 콩(黃豆) 10000포와 밀(小麥) 5000포였습니다.

수령이 매우 오래되고, 키가 큰 소나무 숲이 섬의 언덕을 빽빽하게 뒤덮고 있으며, 한 편으로는, 각종의 귀중하고 단단한 목재 역시 풍부하게 찾아볼 수 있습니다. 바로, 한국인들이 ‘기약(Kiyak, 향목)’이라는 나무, 백단향, 한국인들이 ‘박자(Pak Cha, 백자목)’라고 부르는 나무, ‘감탕(Kam tan, 감탕목)’이라고 하는 나무입니다. 감탕나무의 껍질은 일본인들이 새덫을 만들기 위해 사용합니다.

→ 선박 건조 이외에 울릉도와 본토 간 교역은 미미한 편이었다. 울릉도에서 나가는 물품은 해조류가 대부분이었고, 울릉도에서 많이 생산되는 목재도 열악한 운송 수단 때문에 판매가 거의 이루어지지 않았다. 감탕나무는 껍질을 벗기면 끈적끈적한 액이 나와서 ‘끈끈이’라고도 했는데, 일본인들이 새를 잡을 때 덫으로 많이 사용했다.

네 번째 부분: 울릉도 거주 일본인과 밀수 및 벌목

배계주씨의 조언에 따라 증기선은 먼저 울릉도의 동쪽 지역으로 갔는데, 그곳은 제가 듣기로 가장 큰 규모의 일본인 거주지가 위치한 곳이었습니다. 절벽들 가운데 거의 숨겨져 있는 물개 서식지(Seal Point)를 지나서, 우리는 작은 포구(bay)를 보았습니다. 그 입구의 넓이는 약 100피트(ft)이고, 연안에서 약간 떨어진 거리를 지나는 배들은 쉽게 간과할 수 있습니다. 계곡(gully)에 마을이 형성되어 있었는데, 40호의 특이한 집과 오두막이 있고, 일본인 남자 140명과 여자 23명이 살고 있었습니다. 해변에 5척의 일본식 범선(junks)과 2척의 동력선(schooners)이 비어 있었는데 높은 파도도 닿지 않은 곳에 끌어 올려져 있었습니다. 한 척의 작은 일본식 범선이 바다에 떠 있었고, 콩 280포를 싣고 있었습니다. 그 배는 우리가 도착하고 2시간 후에 떠났고, 우리가 듣기로는 두 척의 큰 동력선(schooners)이 값비싼 목재를 싣고 6월 27일 일본으로 갔다고 합니다. 일곱 척 배의 선원들은 약 60명으로 그 지역에만 일본인들을 200명 이상 데려왔습니다.

→ 라포르트는 도감 배계주의 도움을 받아, 배(현익호)를 타고 울릉도의 동쪽 방향으로 해안을 따라 나아가면서 주로 일본인 거주 지역을 중심으로 조사했다. 첫 번째로 들른 지역은 오늘날 어느 마을인지 그 이름은 기재되어 있지 않다. 다만 100피트(30.48m)인 작은 포구가 있다는 것과 마을이 계곡에 형성되어 있는 지리적 현황 등을 보면 ‘도동마을’로 보인다. 당시 도동마을은 울릉도 최대 규모의 일본인 거주지였다. 도동은 천연 포구가 있어 다른 지역보다 배를 대고 물건을 선적하기 좋은 곳이었다. 당시 일본인들과 선박들은 도동을 거점으로 울릉도를 출입했다.

무수히 많은 단단한 목재들이 이미 선적을 위해 잘리거나 베어져서, 곳곳에 놓여 있었습니다. 한편 모든 집들이 수입물품을 가지고 있었는데, 그중 가장 중요한 것은 쌀, 소금, 자기(porcelain, 瓷器), 술, 양포(grey shirting, 洋布), 목면(木綿), 등유(kerosene oil), 성냥, 우산이었습니다. 세 척의 일본 범선 곧 예비스(Yebisu)호, 코예이(Koyei)호, 쓰루오예이(Sluoyei)호가 있었습니다. 이 배들은 사카이 세관(이토키 지역, Itoki Province)에서 발급한 허가장을 갖고 있었는데, 수입 화물을 가득 실었고, 일본에서 부산행을 허가받았다는 것을 명확히 보여주고 있습니다.

→ 도동에는 울릉도 산에서 벌목한 무수히 많은 나무가 선적을 기다리고 있었다. 일본인들의 집에는 일본에서 가지고 온 수입물품들이 있었다. 도동 포구에 일본에서 가져온 물품을 선적한 세 척의 범선이 있었다. 이들 선박은 사카이 세관에서 발급한 허가장을 가지고 있었다. 그런데 그 허가장은 비(非)개항장인 울릉도 출입이나 교역을 허락하는 허가장이 아니라 부산항 통관을 허락하는 허가장으로 보인다. 1897년 부산 해관 자료에 의하면 1899년 울릉도에 있었던 일본 범선 예비스호와 코예이호가 1897년 6월 부산항 통관 선박으로 수출입 관세를 납부한 것으로 되어 있다.

수입물품은 한국인들에게는 현금으로 좀처럼 팔리지 않았으며, 대부분의 경우, 콩, 보리, 미역과 교환했습니다. 일본인들에 의해 정해진 수출품목의 가치는 다음과 같습니다.<표1>

부산에서 구입하면 같은 물품을 반 이하의 가격으로 살 수 있음.

→ 라포르트는 일본인들이 불법적으로 울릉도에 들여온 물품을 거론하며 그 거래 가치를 서술하고 있다. 울릉도에서는 일본인들의 밀수물품이 아주 비싼 가격에 판매되었다. 물품은 현금으로 거의 판매되지 않았고 울릉도에서 재배하는 콩, 보리, 밀, 감자와 바다에서 채취하는 미역 등 현지 생산물과 물물교환 형태로 거래되었다. 미역 등 해조류가 가격이 가장 높았는데 감자 가격의 6.7배에 달했다. ‘달러(dol.) 센트(c.)’는 미국의 화폐 단위 달러(Dollar)와 센트(Cent)를 ‘실링(s.) 펜스(d.)’는 영국의 화폐 단위 실링(Shilling)과 펜스(Pence)를 의미한다.

와키다 쇼타로(Wakida Shotaro)와 아마노 겐조(Amano Genzo)라는 두 일본인은 벌목에 관한 책임자인 것 같고, 관리의 허가를 받아 일을 하고(저는 총세무사님께 그 사건의 한국어본을 드리고, 이 허가장이 어떻게 수여되었는지를 알려드리겠습니다), 노동자를 고용하고, 일본으로 보내는 주요 수출업자들인 것 같습니다. 그러나 제가 생각하기에, 그 섬에 있는 모든 일본인들이 그들의 손이 닿는 곳에 널려 있는, 돈이 될 만한 것을 다소 자유롭게 스스로 이용할 수 있는 것 같았습니다. 그들은 벌목을 위해 나무껍질을 벗기고 그 나무들이 마를 때까지 세워놓았다가, 약 6개월 이후 그 나무들을 찍어 쓰러뜨리고 베어 팔 준비를 합니다.

→ 라포르트는 당시 가장 문제가 되었던 일본인들의 벌목에 관해 보고하고 있다. 여기서 중요한 부분은 ‘관리의 허가를 받아’라는 부분이다. 일본인들이 관리의 허가를 받아 벌목을 한다고 되어 있는데 내용에 허가장은 울릉도 관리(도감)가 수여한 것으로 되어 있다. 울릉도 도감이 허가장을 준 이유는 일본인들의 행패 때문이었다. 자세한 사정은 보고서의 다음 부분에 기술되어 있다. 한편 라포르트는 일본인들이 한국의 국법을 회피하기 위해 사용한 특이한 벌목 형태도 소개하고 있다. 즉 우선 나무의 껍질을 벗기고 약 6개월 동안 그대로 두고 죽어 마르면, 벌목을 하고 선적할 준비를 한다는 것이다.

대다수의 일본인들은 약 160마일(257.44km) 떨어져 있는 오키섬에서 왔으며, 몇몇 일본인들은 7~8년을 울릉도(Dagelet)에서 살았다고 주장하지만, 1894년에 울릉도에 도착했습니다.

북쪽 지역에서 저는 두 개의 일본인 거주지를 방문했는데, 한 지역은 25명의 일본인들이 점거하고 있었고(occupied), 다른 지역에는 15명의 일본인 남자와 1명의 여자들이 점거하고 있었습니다. 10척의 일본인 어선과 1척의 일본 범선이 건조 중에 있었고, 대장간은 활발히 가동되고 있었습니다. 저는 두 지역에서 일본과 불법적인 교역을 행해 왔다는 똑같은 증거를 발견하였습니다.

→ 라포르트 일행은 도동을 조사하고 난 후 저동을 거쳐 울릉도의 북쪽 지역인 천부 방향으로 나아갔다. 가는 중에 두 곳의 일본인 거주지를 방문해 그들의 불법 행태를 조사했다. 일본인들은 대장간을 운영하면서 일본식 선박을 건조하고 있었다. 라포르트는 비개항장인 울릉도에서 이루어지고 있는 일본인들의 체류와 선박 건조 등이 불법임을 명확히 적시하고 있다.

두 번째 거주지에 있는 16명의 일본인 거주민들은 현익호에서 볼 때 산비탈에 있었고, 제가 한국인들이 일본인 마을이나 재산에까지 불을 놓고 그 사람들을 산으로 내쫓는 것을 막고자 하는 것은 매우 어려운 일입니다.

이러한 것을 통해, 저는 한인들이 그 섬 전역에서 일본인들로부터 당하는 난폭 행위(rough treatment)에 대해 한인들이 무수히 많은 불평을 호소하고 있다는 것을 말하고자 합니다. 구체적인 불평 사항은 몇 개 마을의 대표들이 저에게 불평 사항을 구체적으로 담은 청원서를 제게 전달했는데 이 보고서에 동봉합니다.

몇몇 소소한 불평 가운데에는, 한인들이 강조하고 있는 금년 4월에 발생한 다소 심각한 소요를 들 수 있습니다. 몇몇 일본인들이 한인 여성 한 명을 성추행하자, 한인들이 모여서 몇 가지 배상을 요구했습니다. 그런데 일본인들이 폭력적으로 바뀌어 총과 칼로 무장하고 내쫓았는데, 남자 1명에 부상을 입히고 한인들을 그들의 마을로 도로 쫓아 보냈습니다. 이 승자들(victors)을 진정시키기 위하여 배계주 도감이 없는 동안 그 섬의 책임을 맡은 관리가 몇 그루의 나무를 벨 수 있는 허가장을 어쩔 수 없이 주게 되었습니다. 저는 그 허가장 사본을 한국 관리나 일본인들로부터 얻을 수 없었습니다.

→ 일본인들의 울릉도 체류와 벌목, 선박 건조, 교류 등이 불법임에도 불구하고 울릉도 주민들에 대한 일본인들의 행태는 ‘적반하장’이고 ‘통제불능’이었다. 울릉도 주민들이 일본인들의 행패에 불만을 갖고 항의를 하고 심지어 일본인들의 마을이나 재산에까지 불을 놓는 경우도 있었지만, 오히려 한인들이 내쫓기거나 그로 인해 불법을 합법화해 주는 상황으로 바뀌었다. 대표적인 사례로 1899년 4월 일본인들이 한인 여성 한 명을 성추행했고, 이를 항의하며 배상을 요구했던 한인들이 오히려 부상을 당하고 일본인들이 휘두른 칼과 총에 내쫓기게 되었다. 그 소란을 잠재우기 위해 도감 배계주가 없는 동안 그 섬의 책임을 맡은 관리가 몇 그루의 나무를 벨 수 있는 허가장을 ‘어쩔 수 없이’ 주게 되었다는 것이다. 문서의 윗 부분에서 일본인이 가지고 있었다는 허가장이 바로 이것이다.

다섯 번째 부분: ‘세금 등’과 보고서의 맺음말

농민이나 상인들은 세금을 내지 않습니다. 그 관리는 바다에서 채취하여 섬에 가져온 모든 해채(sea-weed)에 대해 10%를 징수하고 선박 건조에 사용된 나무에 대한 세금으로, 건조된 범선 1척당 평균 현금 10000원을 징수합니다.

→ 울릉도에 이주민들이 늘어나는 이유 중 하나가 세금이 없기 때문이었다. 울릉도에 거주하는 농민이나 상인들은 세금을 내지 않았다. 다만 도감이 바다에서 채취한 해채세(海菜稅)와 선박 건조에 사용된 나무에 대한 세금인 조선 목재세(造船木材稅)를 징수했다.

물품 매각을 돕는 중개인과 중간상인에게 주는 2%의 중개수수료(commission)를 제외하고 일본인들은 세금을 내지 않습니다. 틀림없이 몇 년 전에 관리(the official)가 노력하여, 벌목해 간 목재에 대해 얼마의 보상을 받는 데 성공한 것 같습니다. 그러나 그들의 현재 위세와 행태를 고려하면(배의 선원을 계산하지 않고 모두 250명의 거주민이 있습니다), 확신하건대 그들은 세금을 내지 않은 것은 물론이고, 어떤 것도 결코 짜내지 않을 것입니다. 아울러 관리들이나 주민들이 한결같이 바라는 유일한 소망은 달갑지 않은 불청객들을 하루빨리 퇴출시키는 것이라는 것을 저는 확신합니다.

→ 라포르트 보고서의 핵심은 울릉도 거주 일본인들의 행태이다. 그중 일본인들의 세금 문제는 부산 해관 세무사직을 담당하고 있는 라포르트에게 가장 중요한 관심사였다. 조사 결과 ‘울릉도 거주 일본인들은 2% 중개수수료를 제외하고 세금을 내지 않는다’고 정리하고 있다. 라포르트는 도감의 노력으로 일본인들로부터 벌목에 대한 보상을 받았다고 언급하면서도, 현재의 일본인들의 위세대로라면 앞으로도 세금을 내지 않는 것은 물론이고 기타 어떠한 것도 짜내지 않을 것을 확신했다. 이러한 이유로 울릉도에 거주하는 한인들의 소망은 일본인들을 울릉도에서 하루라도 빨리 쫓아 보내는 것임을 분명히 하고 있다.

또 다른 거주지에는 약 30명의 일본인들이 거주하고 있었고 그들은 대부분 벌목하는 일을 하고 있었습니다. 그 지역은 울릉도의 남쪽 해안에 위치해 있었는데, 제가 상륙을 시도해 보았지만, 높은 파도로 인해 상륙하지 못했습니다. 저희는 30일 오후 5시에 다시 출발하여 7월 1일 오후 4시에 부산에 무사히 도착했습니다. 별도로 느티나무(Kiyaki wood)와 백단향 견본, 콩, 밀, 보리 견본을 보내드립니다.

각하의 종복

(서명) 라포르트(E. Laporte)

→ 라포르트는 울릉도 남쪽 해안에 있는 또 다른 일본인 거주지를 보게 되었다. 그 지역이 울릉도 남쪽 해안에 위치해 있었다는 것으로 보아 사동이나 통구미 마을로 추측된다.⊙