‘무소유(無所有)’ 가르침을 우리 시대에 전하고 2010년 원적(圓寂)에 든 법정 스님(法頂·1932~2010년)의 15주기를 맞아 묵직한 평전 《비구 법정》(중앙출판사)이 나왔다. 속가 시절 ‘사색을 즐기’던 어린이 박재철(朴在喆)에서 ‘사색을 먹고살던’ 등대지기가 꿈이던 소년 시절과 출가, 무소유의 맑고 향기로운 삶, 시공을 넘어 원적에 들기까지 우리 시대에 다녀간 영혼의 스승 이야기가 4월의 아지랑이처럼 훈훈하면서 쩌렁쩌렁하다.

이 책은 《불교신문》 편집국장과 논설위원을 역임한 여태동 기자가 발로 쓴 현장 르포와 법정 스님 인물연구 1호 박사논문(〈법정의 시대정신 형성과 전개과정 연구〉)을 토대로 법정의 맏상좌 덕조 스님(서울 길상사 주지)의 감수까지 보태 ‘법정학’ 연구에 있어 밀알과도 같다. 여 기자는 법정 스님 취재로 2020년 불교언론문화상(신문 부문 최우수상)을 수상한 일도 있다.

법정 스님은 1932년 전라남도 해남군 문내면 우수영안길 81(선두리) 진도 앞바다가 바라다보이는 포구마을에서 태어났다. 세 살 때 아버지를 여의고 이후 어머니와 떨어져 할머니 손에서 자랐다. 중학교 진학을 위해 목포로 떠나기 전까지 할머니 방에서 사촌동생과 함께 지냈다.

운수납자와 원고지

선두리 선착장(우수영 선착장)에서 약 200여 m 남짓한 삼거리 공터 법정 스님 생가터에는 해남군이 조성한 ‘법정 스님 마을도서관’이 들어서 있다. 선두리 선착장 마을은 법정 스님이 어렸을 때만 해도 해상교통의 요지였다. 멀리 여수에서 완도 해창-진도-선두리(우수영)-목포를 오가는 여객선이 일곱 척이나 다녔다. 지금은 한적한 포구가 됐다. 상전벽해를 절감하게 된다.

법정 스님보다 여섯 살 아래인 선두리 마을 임준문씨는 유년 시절 스님을 아주 똑똑한 동네 형님으로 기억한다. 나이가 많기도 했지만 동네 다른 형보다 사색을 즐기는 평범하지 않은 인물이었단다.

법정 스님의 사촌동생 박성직 거사는 “재철이 형님이 바다에서 수영을 하다가 물살에 휩쓸렸다. 물에서 건져냈을 때는 숨을 쉬지 않았다. 죽은 줄 알고 거적을 덮어 놓았는데 갑자기 막혔던 기도가 뚫려 숨을 쉬면서 기적적으로 살아났다”고 회고했다.

〈‘어린이 박재철’은 사색을 먹고사는 운수납자처럼 그의 마음은 ‘텅 빈 공터’일 때가 많았다. 그럴수록 할머니의 ‘장손 재철’에 대한 보살핌은 각별했을 것이다.〉

어린 시절 등대지기가 되고 싶었던 소년 박재철. 어느 날 할머니 손에 이끌려 생일날 옷을 사러 갔다가 경품으로 원고지 한 권을 받게 되었다. 저자는 “그의 생애와 원고지가 무슨 인연이 있는 것인지 그때는 전혀 알 수 없었지만 어떤 암시처럼 느껴진다”고 썼다.

1947년 무렵 해남 선두리 우수영초등학교를 졸업한 박재철은 목포로 유학해 불교종립학교인 정광중학교에 입학했다. 당시 선두리에서 목포로 ‘유학’한 사람은 박재철이 유일했다고 한다. 여 기자가 발굴한 생활기록표를 보니 학교 성적이 뛰어났다. 국어 98점, 수학 98점, 외국어 100점이었다. 그래서일까. 이듬해 1948년 6년제 과정인 목포상업학교(병설중학교)로 전학을 갔다.

학창 시절 박재철은 친구들과 산과 강과 바다로 다니기를 좋아했다. 주말이면 해남 고향마을로 와서 작은 아버지가 운영하는 선두리 여객선 매표소의 일을 도왔다. 여느 학생들처럼 호연지기를 길렀고, 특별히 산사를 찾아다니며 불교에 대해 관심을 가졌다. 법정과 절친이었던 박광순 전남대 명예교수의 회고다.

“(법정 스님과) 빼놓을 수 없는 것이 가재절(축성암, 현 삼호조선소 일대)을 비롯한 산사 탐방이 아니었나 생각한다. 주말이면 재철이와 함께 국도 1호선과 2호선을 연결해 주는 용댕이 나룻배를 타고 영암 용댕이(용당리)에 갔다. 거기부터 서쪽(법정 스님의 고향 방향)으로 한참 걸어가면 염전(후에 목포공항이 됨)이 나오는데, 늦은 봄철이면 염전가 웅덩이에 노란 송홧가루가 날아와 쌓여 있는 걸 보면서, ‘아! 올해도 벌써 소금 농사의 절반을 넘기는구나’ 하고 속으로 헤아리며 금년 소금 농사(실적)는 어떠한지 궁금해 하나의 습관처럼 되었다.”

법정 스님은 1951년 전남대 상대의 모태가 된 ‘도립목포초급 상과대학’에 입학하며 청년기를 맞이한다. 이때도 사찰을 자주 다녔던 것으로 파악된다. 저자는 “전쟁의 참화 속에 세상의 무상함을 온몸으로 체험했을 것으로 본다. 시인 고은(당시 일초 스님)과의 만남도 출가 결심을 굳힌 줄탁동시(啐啄同時)의 인연”이라고 했다.

‘맑고 향기롭게’

1955년 끝자락에 삭발염의한 법정 스님은 경남 통영 미래사에서 행자 생활을 시작했다. 효봉 스님의 상좌인 구산 스님이 맞아주었다. 이듬해 7월 사미계를 받고 쌍계사 탑전에서 스승인 효봉 스님으로부터 수행자의 덕목을 배운다. 출가할 때 마음은 “그 어디에도 매이지 않는 자유인이 되고 싶은 마음뿐”이었다.

해인사에서 황산덕 교수의 강의를 들으며 한국 정치 상황의 암울함을 간접적으로 느꼈고 《사상계》를 읽으며 조금씩 진보적인 정치관을 가진 듯하다. 이미 1960년대부터 글쓰기에 일가견을 보인 법정 스님은 운허 스님을 도와 《불교사전》을 편찬했고 한문대장경을 한글대장경으로 옮기며 다양한 저술 활동을 펼쳤다.

〈시골에서 온 듯한 아주머니 한 분이 장경각에서 내려오면서 나를 보더니 불쑥 팔만대장경이 어디 있느냐고 물었다. 방금 보고 내려오지 않았느냐고 하자, ‘아, 그 빨래판 같은 것이요’라고 되물었다. ‘빨래판 같은 것’이라는 이 말이 내 가슴에 화살처럼 꽂혔다. (중략) 국보요, 법보라고 해서 귀하게 모시는 대장경판이지만, 그 뜻이 일반에게 전달되지 않을 때는 한낱 빨래판에 지나지 않는다는 생각이 나를 끝없이 부추겼다.〉[법정의 《버리고 떠나기》(1993) 중에서]

1970년대에 접어들어 당시 민주화 인사였던 함석헌, 장준하 등과 긴밀하게 교류를 가지면서 사회 민주화에 적극 가담했다. 1973년 첫 수상집 《영혼의 모음》을 비롯해 《무소유》(1976), 《서 있는 사람들》(1978), 《산방한담》(1983) 등을 펴내 종교 종파를 떠나 한국인의 마음을 어루만졌다. 함석헌이 주도했던 《씨의 소리》의 편집위원으로 활동한 일도 있다.

법정 스님의 삶은 무소유 그 자체였다. 자연과 벗하며 살면서 번다한 것을 배격하고 불필요한 것은 바라지 않는 삶을 살았다. 이런 스님이 1990년대 들어 사회 계몽운동인 ‘맑고 향기롭게 살아가기 운동’을 펴 큰 반향을 일으켰다. 무소유의 불교적 삶을 이웃과 함께하려는 공동체적 삶이 녹아 있는 운동이었다.

저자는 “법정 스님은 우리가 일반적으로 알고 있는 자연주의자로서 에세이스트였을 뿐 아니라 사회 민주화와 세계평화 실현에 노력한 민주인사였고 인류를 파괴하는 전쟁을 반대하고 기후환경을 옹호한 선지자였다”고 밝혔다. 책에 실린 법정의 문장 중 일부를 소개한다.

〈달리는 소리, 구르는 소리, 부딪치는 소리, 깎이는 소리, 짖어대는 소리…. (중략) 우리는 바깥소리에 팔리노라면 자기 소리를 잃고 말기 때문에, 가장 깊숙한 데서 나직이 들려오는 ‘내심의 소리’는 곧 우주질서의 하모니이다. 먼 강물 소리 같은. (중략) 돌아가리로다. 돌아가리로다. 내심의 소리를 들으려 모두들 숲으로 돌아가리로다.〉

〈세상에 공것은 어디에도 없다. 모두가 스스로 뿌려 스스로 거둘 뿐이다.〉

맑고 향기로운 법정의 지혜가 특히 그리워지는 봄이다.⊙

이 책은 《불교신문》 편집국장과 논설위원을 역임한 여태동 기자가 발로 쓴 현장 르포와 법정 스님 인물연구 1호 박사논문(〈법정의 시대정신 형성과 전개과정 연구〉)을 토대로 법정의 맏상좌 덕조 스님(서울 길상사 주지)의 감수까지 보태 ‘법정학’ 연구에 있어 밀알과도 같다. 여 기자는 법정 스님 취재로 2020년 불교언론문화상(신문 부문 최우수상)을 수상한 일도 있다.

법정 스님은 1932년 전라남도 해남군 문내면 우수영안길 81(선두리) 진도 앞바다가 바라다보이는 포구마을에서 태어났다. 세 살 때 아버지를 여의고 이후 어머니와 떨어져 할머니 손에서 자랐다. 중학교 진학을 위해 목포로 떠나기 전까지 할머니 방에서 사촌동생과 함께 지냈다.

운수납자와 원고지

|

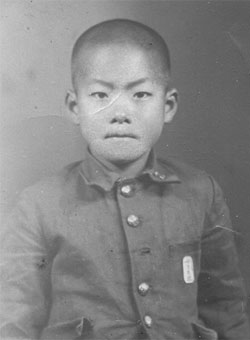

| 유년 시절 법정 스님. |

법정 스님보다 여섯 살 아래인 선두리 마을 임준문씨는 유년 시절 스님을 아주 똑똑한 동네 형님으로 기억한다. 나이가 많기도 했지만 동네 다른 형보다 사색을 즐기는 평범하지 않은 인물이었단다.

법정 스님의 사촌동생 박성직 거사는 “재철이 형님이 바다에서 수영을 하다가 물살에 휩쓸렸다. 물에서 건져냈을 때는 숨을 쉬지 않았다. 죽은 줄 알고 거적을 덮어 놓았는데 갑자기 막혔던 기도가 뚫려 숨을 쉬면서 기적적으로 살아났다”고 회고했다.

〈‘어린이 박재철’은 사색을 먹고사는 운수납자처럼 그의 마음은 ‘텅 빈 공터’일 때가 많았다. 그럴수록 할머니의 ‘장손 재철’에 대한 보살핌은 각별했을 것이다.〉

어린 시절 등대지기가 되고 싶었던 소년 박재철. 어느 날 할머니 손에 이끌려 생일날 옷을 사러 갔다가 경품으로 원고지 한 권을 받게 되었다. 저자는 “그의 생애와 원고지가 무슨 인연이 있는 것인지 그때는 전혀 알 수 없었지만 어떤 암시처럼 느껴진다”고 썼다.

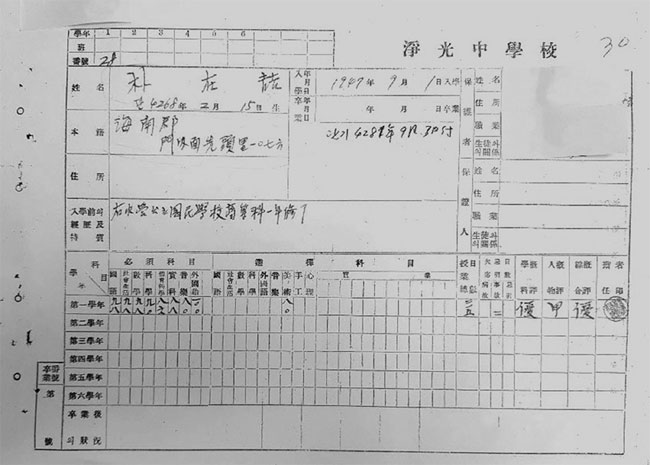

1947년 무렵 해남 선두리 우수영초등학교를 졸업한 박재철은 목포로 유학해 불교종립학교인 정광중학교에 입학했다. 당시 선두리에서 목포로 ‘유학’한 사람은 박재철이 유일했다고 한다. 여 기자가 발굴한 생활기록표를 보니 학교 성적이 뛰어났다. 국어 98점, 수학 98점, 외국어 100점이었다. 그래서일까. 이듬해 1948년 6년제 과정인 목포상업학교(병설중학교)로 전학을 갔다.

|

| 법정 스님의 정광중학교 시절 성적표. |

“(법정 스님과) 빼놓을 수 없는 것이 가재절(축성암, 현 삼호조선소 일대)을 비롯한 산사 탐방이 아니었나 생각한다. 주말이면 재철이와 함께 국도 1호선과 2호선을 연결해 주는 용댕이 나룻배를 타고 영암 용댕이(용당리)에 갔다. 거기부터 서쪽(법정 스님의 고향 방향)으로 한참 걸어가면 염전(후에 목포공항이 됨)이 나오는데, 늦은 봄철이면 염전가 웅덩이에 노란 송홧가루가 날아와 쌓여 있는 걸 보면서, ‘아! 올해도 벌써 소금 농사의 절반을 넘기는구나’ 하고 속으로 헤아리며 금년 소금 농사(실적)는 어떠한지 궁금해 하나의 습관처럼 되었다.”

법정 스님은 1951년 전남대 상대의 모태가 된 ‘도립목포초급 상과대학’에 입학하며 청년기를 맞이한다. 이때도 사찰을 자주 다녔던 것으로 파악된다. 저자는 “전쟁의 참화 속에 세상의 무상함을 온몸으로 체험했을 것으로 본다. 시인 고은(당시 일초 스님)과의 만남도 출가 결심을 굳힌 줄탁동시(啐啄同時)의 인연”이라고 했다.

‘맑고 향기롭게’

|

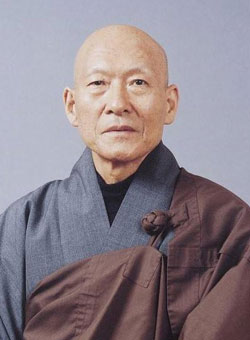

| 법정 스님. 사진=전제우 |

해인사에서 황산덕 교수의 강의를 들으며 한국 정치 상황의 암울함을 간접적으로 느꼈고 《사상계》를 읽으며 조금씩 진보적인 정치관을 가진 듯하다. 이미 1960년대부터 글쓰기에 일가견을 보인 법정 스님은 운허 스님을 도와 《불교사전》을 편찬했고 한문대장경을 한글대장경으로 옮기며 다양한 저술 활동을 펼쳤다.

〈시골에서 온 듯한 아주머니 한 분이 장경각에서 내려오면서 나를 보더니 불쑥 팔만대장경이 어디 있느냐고 물었다. 방금 보고 내려오지 않았느냐고 하자, ‘아, 그 빨래판 같은 것이요’라고 되물었다. ‘빨래판 같은 것’이라는 이 말이 내 가슴에 화살처럼 꽂혔다. (중략) 국보요, 법보라고 해서 귀하게 모시는 대장경판이지만, 그 뜻이 일반에게 전달되지 않을 때는 한낱 빨래판에 지나지 않는다는 생각이 나를 끝없이 부추겼다.〉[법정의 《버리고 떠나기》(1993) 중에서]

1970년대에 접어들어 당시 민주화 인사였던 함석헌, 장준하 등과 긴밀하게 교류를 가지면서 사회 민주화에 적극 가담했다. 1973년 첫 수상집 《영혼의 모음》을 비롯해 《무소유》(1976), 《서 있는 사람들》(1978), 《산방한담》(1983) 등을 펴내 종교 종파를 떠나 한국인의 마음을 어루만졌다. 함석헌이 주도했던 《씨의 소리》의 편집위원으로 활동한 일도 있다.

법정 스님의 삶은 무소유 그 자체였다. 자연과 벗하며 살면서 번다한 것을 배격하고 불필요한 것은 바라지 않는 삶을 살았다. 이런 스님이 1990년대 들어 사회 계몽운동인 ‘맑고 향기롭게 살아가기 운동’을 펴 큰 반향을 일으켰다. 무소유의 불교적 삶을 이웃과 함께하려는 공동체적 삶이 녹아 있는 운동이었다.

저자는 “법정 스님은 우리가 일반적으로 알고 있는 자연주의자로서 에세이스트였을 뿐 아니라 사회 민주화와 세계평화 실현에 노력한 민주인사였고 인류를 파괴하는 전쟁을 반대하고 기후환경을 옹호한 선지자였다”고 밝혔다. 책에 실린 법정의 문장 중 일부를 소개한다.

〈달리는 소리, 구르는 소리, 부딪치는 소리, 깎이는 소리, 짖어대는 소리…. (중략) 우리는 바깥소리에 팔리노라면 자기 소리를 잃고 말기 때문에, 가장 깊숙한 데서 나직이 들려오는 ‘내심의 소리’는 곧 우주질서의 하모니이다. 먼 강물 소리 같은. (중략) 돌아가리로다. 돌아가리로다. 내심의 소리를 들으려 모두들 숲으로 돌아가리로다.〉

〈세상에 공것은 어디에도 없다. 모두가 스스로 뿌려 스스로 거둘 뿐이다.〉

맑고 향기로운 법정의 지혜가 특히 그리워지는 봄이다.⊙