⊙ 고양이 조상은 아프리카 야생 들고양이… 약 1만 년 전 가축화

⊙ 고양이, 372년 佛經과 함께 한반도로 유입

⊙ 반려동물 잃고 겪는 심리적 문제 ‘펫로스 증후군’… 우울감, 수면장애 야기

⊙ 조선 시대, 전염병 막고자 대문에 고양이 그림 그려

⊙ 영국 등에서는 함재묘로도 활약하며 배의 마스코트 역할

⊙ 고양이, 372년 佛經과 함께 한반도로 유입

⊙ 반려동물 잃고 겪는 심리적 문제 ‘펫로스 증후군’… 우울감, 수면장애 야기

⊙ 조선 시대, 전염병 막고자 대문에 고양이 그림 그려

⊙ 영국 등에서는 함재묘로도 활약하며 배의 마스코트 역할

- 지난 5월 3일부터 8월 18일까지 국립민속박물관에서는 고양이를 주제로 한 특별 전시, 〈요물, 우리를 홀린 고양이〉가 개최됐다. 사진=뉴시스

통계청의 ‘2020 인구주택총조사(5년 주기, 전체 가구의 20% 대상)’에 따르면 반려동물 양육 비율은 전체 가구의 15%인 312만9000가구다. 반려동물 중 개가 가장 많고 그다음이 고양이다.

개는 기분이 좋으면 꼬리를 흔들고 마음에 들지 않으면 짖는다. 좋으면 좋다고, 싫으면 싫다고 표현한다. 고양이는 기분을 파악하기 쉽지 않다. 이 ‘요물(妖物)’이 과거에는 인간에게 피해를 주는 설치류를 앞장서 잡곤 했지만, 지금에 와서는 특유의 도도함으로 사람을 애태우거나 홀려 인간 스스로가 ‘고양이 집사(執事)’를 자처한다.

說話로 본 인간과 고양이, 개, 쥐

《삼국사기(三國史記)》를 쓴 고려 문신(文臣) 김부식은 맡은 임무를 다하지 못하는 인물을 풍자하기 위해 동물을 예로 들었다. 《동문선(東文選)》에는 이런 대목이 있다.

“닭이 울어야 할 때 울지 않으니 이 어찌 천리(天理)를 어김이 아니겠는가. 개가 도둑을 알고도 짖지 않으며 고양이가 쥐를 보고도 쫓지 않는 것같이 제구실 못 하기는 매한가지이니 잡아 마땅하다….”

지금은 집 안에서 함께 사는 반려묘의 증가로 고양이가 쥐를 잡는 모습을 쉽게 볼 순 없지만 고양이의 고유 역할은 쥐를 잡는 것이었다. 고양이와 쥐는 왜 앙숙일까. 이에 대한 십이지(十二支) 우화가 있다.

옛날에 옥황상제가 ‘열두 동물 강 건너기 대회’를 열었다. 12등 안에 드는 동물을 순서대로 인간 세상의 해를 대표하기로 했다. 대회 날 부지런히 강을 건너는 소의 등에 고양이와 쥐가 올라타 있었다. 1등을 하고 싶었던 쥐는 고양이를 밀쳐 강으로 떨어뜨렸다. 소가 결승선으로 들어가는 순간 쥐가 등에서 뛰어내려 1등을 했다. 수영을 못하는 고양이는 강을 힘겹게 건너와 13등을 해 십이지에 속하지 못했다.

고양이와 사람은 어떻게 가까워졌을까. 사이가 안 좋은 이들을 일컫는 말인 ‘견묘지간(犬猫之間)’의 배경을 알면 이해하는 데 도움이 된다. 설화 〈구슬을 되찾아온 개와 고양이 이야기[견묘보주탈환설화(犬猫寶珠奪還說話)]〉는 이렇게 말한다.

“고양이와 개는 주인이 빼앗긴 구슬을 찾아 돌아오다 개의 실수로 구슬을 강에 떨어뜨리지만, 고양이의 기지로 구슬을 되찾는다. 주인은 이에 대한 보상으로 고양이는 방 안에서, 개는 밖에서 지내게 했다. 이 때문에 개와 고양이는 서로 앙숙이 됐다.”

고양이의 조상은 아프리카 야생 들고양이(학명 Felis silvestris lybica)로 알려져 있다. 이 종은 현재 중동(中東), 아프리카 등지에서 서식한다. 이 야생 들고양이는 지금으로부터 약 9000년에서 1만 년 전 현재의 근동(近東) 지역(이집트~터키 등)에서 인간과 가까워지면서 점차 가축화돼 오늘날의 고양이(Felis catus)가 된 것으로 추정된다.

초기 농경 사회에서는 쥐와 같은 설치류가 문제였다. 야생 들고양이들은 설치류를 잡아먹기 위해 사람이 사는 곳으로 모여들었다. 인간은 들고양이가 쥐와 해충을 제거하는 데 도움이 된다는 것을 알게 됐다. 사람과 들고양이가 만나는 시간이 점차 늘었고 이 중 일부는 사람에게 친근하게 다가왔다. 온순한 들고양이는 인간의 선택을 받아 대(代)를 거듭하며 가축화됐다.

인간과 고양이의 관계에 대한 흔적은 키프로스 섬에서 처음 발견됐다. B.C. 7500년경에 만든 것으로 추정되는 인간 무덤 근처에 고양이가 부장품과 함께 묻힌 것을 확인했다. B.C. 4000년에는 나일강 변의 묘지에서 인간의 보살핌을 받은 흔적이 있는 고양이 뼈가 발굴됐다.

B.C. 2800년에는 이집트에서 고양이 머리를 한 여신 바스테트(Bastet)를 숭배한 기록이 나왔다. B.C. 1500년에는 이집트 고대 왕국에서 고양이를 신성시하는 문화가 발달했다. B.C. 700년에는 해상무역으로 지중해 전역을 누빈 페니키아인이 고양이를 퍼뜨렸고 B.C. 500년 그리스에서는 고양이가 애완동물로 등장했다. 중동 지역에 퍼진 고양이는 B.C. 150년경 실크로드 교역을 통해 중국으로도 진출했다. 그 후 500년이 지난 기원후 372년에는 한국에 불교가 전래하면서 불경과 함께 고양이도 들어왔다.

1500년대에는 대항해 시대가 도래하며 선박에 함재묘(艦載猫)가 타게 된다. 쥐는 배의 식량을 훔쳐 먹고 밧줄과 나무를 갉아 댔기에 골칫거리였다. 고양이는 쥐를 비롯한 해충을 잡았고 선원에게 귀염을 받으며 배의 마스코트가 됐다. 영국 군함 빅토리우스(HMS Victorious)의 함재묘 티들스(Tiddles)는 군함에서 태어나 선장의 고양이로 근무하며 평생 군함에서 살았다고 한다.

마녀사냥의 희생양

한편 영국과 미국에서는 마녀들이 검은 고양이로 변장했다고 생각해 고양이 박해가 벌어졌다. 1655년 영국 런던에 흑사병이 퍼진 원인으로 고양이가 지목되자 고양이는 화형당해야 했다. 1814년에야 유럽에서는 종교재판을 빙자한 마녀사냥이 법적으로 금지돼 고양이에 대한 학살도 중단됐다.

1600년대에는 우리가 일식집에서 흔히 볼 수 있는 고양이상인 마네키네코가 탄생한다. 이에 앞서 일본에선 11세기부터 귀족 사이에서 고양이를 귀한 존재로 여겨 키우기 시작했다. 1843년 미국에서 에드거 앨런 포의 단편 소설 《검은 고양이》가 출간됐다. 1919년에는 세계 최초 만화 캐릭터 ‘고양이 펠릭스(Felix the cat)’가 탄생한다. 1940년에는 만화 〈톰과 제리〉가 공개됐다. 1970년 한국에선 가요 ‘검은 고양이 네로’ 음반이 발매됐고 1974년 일본에서는 대표 캐릭터인 ‘헬로키티’가 출시됐다.

2002년 국제동물복지기금(IFAW)은 8월 8일을 세계 고양이의 날로 제정한다. 2007년에는 고양이 유전자 지도인 게놈 지도가 완성됐다.

언제부터 고양이를 ‘고양이’라고 불렀을까. 《계림유사(鷄林類事)》(1103년)에는 고려 사람들이 고양이를 ‘귀니(鬼尼)’라 불렀다고 적혀 있다. 이는 송나라 사람이 채록(採錄)한 것으로 당시 글자의 발음은 ‘괴니’로 추정한다. 《고려사(高麗史)》에는 ‘고이’란 고양이의 방언이라고 기록돼 있다. ‘괴니’에서 ‘고이’, ‘괴’로 줄여 부르다가 이후 접미사 ‘-앙이’가 붙어 ‘괴앙이’ ‘괴양이’ 등으로 불렀다.

고양이를 나타내는 다른 이름으로는 ▲몽귀[蒙貴, 쥐를 잡는 귀한 존재] ▲가리[家狸, ‘집+살쾡이’라는 뜻으로 야생의 삵과 구분] ▲나비[뛰어노는 모습이 마치 원숭이(납)와 비슷] 등이 있다.

고양이의 수염은 ‘센서’

고양이의 신체적 특징으로는 기다란 꼬리와 자유자재로 방향을 조절하는 귀, 센서 역할을 하는 수염 등이 있다. 고양이의 시야각은 약 200도이고 망막 뒤에 반사판이 있어 어두운 곳에서도 환하게 볼 수 있다. 다만 이색시(二色視), 적록색약(赤綠色弱)이어서 구분할 수 있는 색은 적다.

후각은 사람보다 6배쯤 뛰어나다. 청력은 45Hz~65kHz로 개(67Hz~45kHz)와 사람(20Hz~20kHz)보다 잘 들을 수 있다. 고양이 귀에는 근육이 32개나 있다. 소리를 따라 180도로 움직일 수 있다.

애교 많은 고양이는 사람을 핥는데 개와는 달리 혀가 까끌까끌하다. 까슬한 돌기인 사상유두가 빼곡히 박혀 있다. 덕분에 뼈와 살코기를 분리할 수 있고 몸치장(grooming·털에 묻은 이물질 제거)하는 데 도움을 준다. 단맛은 느끼지 못한다.

고양이는 앞뒤로 발가락 개수가 다르다. 앞발에는 5개씩, 뒷발에는 4개씩 있다. 특유의 유연함은 앞다리가 어깨와 근육으로 연결돼 있어 몸을 잘 굽힐 수 있게 한다.

고양이의 꼬리는 척추의 일부다. 18~19개의 뼈로 구성되며 척추의 3분의 1을 차지한다. 균형을 잡는 데 중요하다. 이 꼬리로 감정을 표현한다. 수직으로 곧게 세운 꼬리는 행복하고 친근한 상태, 살짝 구부러진 채로 흔드는 꼬리는 반갑고 흥분한 상태, 낮게 늘어뜨린 꼬리는 불안하거나 불편한 상태, 빠르게 좌우로 흔드는 꼬리는 짜증 나거나 화난 상태, 꼬리 끝만을 살짝 움직일 때는 집중하고 있거나 사냥을 준비하는 상태다.

거리에서 보는 ‘길고양이’는 흔히 ‘한국 고양이’라고 부른다. ‘품종묘’와는 달리 종(種) 체계가 구분돼 있지 않다. 품종묘는 특정한 유전적 특성(외모 등)을 가지도록 의도적으로 교배된 고양이를 말한다. 품종묘는 유전적 특질을 보존하기 위해 같은 품종끼리 교배한다. 잡종과 반대되는 개념이다.

한국 고양이의 경우 ‘코리안 쇼트헤어(Domestic Korean Short Hair Cat)’라고 하는데, 공식 묘종은 아니다. 털 색깔에 따라 7가지로 구분한다. ▲고등어(짙은 회색 털에 등에 고등어 같은 무늬가 있다) ▲치즈(노란색 털에 줄무늬 또는 얼룩무늬가 있다) ▲삼색이(흰색과 검정, 노란색 등 세 가지 색이 섞여 있다) ▲카오스(검은색, 주황색 털이 불꽃처럼 온몸을 뒤덮은 모양이다) ▲턱시도(검은색 털 바탕에 턱, 가슴, 배 부분만 흰색 털이 나 있다) ▲젖소(흰색 털 바탕에 검은색 얼룩무늬가 있다) ▲올블랙(온몸의 털이 검은색이다). 조선 시대에는 삼색이를 ‘얼룩이’, 턱시도를 ‘까치고양이’라고도 불렀다. 민화에도 7가지 고양이가 등장한다.

한국 고양이, 코숏은…

한국 고양이(코숏)는 자연에서 교배하며 살기에 유전자가 다양하다. 뚜렷한 외적 특징이 없고 털이 짧은 것이 특징이라면 특징이다(단모종). 다 큰 고양이는 체중이 3.5~5kg으로 중형 크기다. 코숏은 자연에서 다양한 유전자가 섞여 유전병이 없다. 다만 길에서 생활하다 보니 면역력이 약한 편이다.

고양이의 수명은 15년 정도다. 생후 1년까지 빠르게 성장해 2년이면 다 큰다. 집고양이는 관리만 잘 받으면 수명을 모두 누리지만 길고양이는 그렇지 않다. 질병과 추위, 교통사고, 폭력에 노출돼 있어 3~4년 정도가 수명이다.

고양이 나이를 사람과 비교하면 어떨까. 3개월 된 고양이는 사람으로 치면 4세, 6개월생 고양이는 10세다. 고양이 나이 1세면 사람 나이 15세, 2세 된 고양이는 성인(24세)에 해당한다. 3세가 지나면서부터는 집고양이와 길고양이 간 노화 속도에 차이가 있는데, 4세 된 집고양이는 사람 나이로 32세지만, 길고양이는 40세다. 10세가 된 고양이는 사람 나이로 집고양이 56세, 길고양이 88세에 해당한다. 노년기인 15세가 되면 집고양이는 76세, 길고양이는 128세쯤 된다.

국립민속박물관에서는 지난 5월 3일부터 〈요물, 우리를 홀린 고양이〉를 주제로 기획전시를 했다. 고양이에 관한 모든 것을 한데 모은 전시였다.

조선 시대와 고양이

조선 시대에도 쥐를 잡기 위해 고양이를 길렀다. 콜레라가 창궐할 때 민간에서는 고양이 그림으로 부적을 만들었다. 당시 사람들은 쥐가 사람을 물거나 쥐신[鼠神]이 사람 몸속으로 들어와 콜레라에 걸린다고 믿었기 때문이다. 집 대문에 고양이 그림만 붙여놓아도 콜레라를 예방하는 데 효과가 있다고 생각했다.

고려 문신 이규보는 ‘당장 내 집에서 나가지 않으면 고양이를 풀어 모두 잡아버리겠다’고 했다. 이규보는 고양이를 이렇게 묘사했다.

“보송보송 푸르스름한 털, 동글동글 새파란 눈, 생김새는 범 새끼 비슷하고, 우는 소리는 쥐를 겁준다. 붉은 실 끈으로 목사리 매고, 참새고기를 먹이로 준다. 처음엔 발톱 세워 화딕어디니, 점차로 꼬리 치며 따르는구나….”

고양이에 대한 지극한 사랑은 조선 시대에도 있었다. 효종(孝宗)은 셋째 딸이자 현종(顯宗)의 누이인 숙명공주가 혼인을 하였음에도 시댁에 정성을 다하지 않고 정작 본인은 감기에 걸렸음에도 고양이만을 돌보는 딸을 나무랐다.

“너는 시집에 가 바찬다고는 하거니와 어찌 고양이는 품고 있느냐? 행여 감기나 걸렸거든 약이나 하여 먹어라.”

오늘날 길고양이를 입양해 기르듯 조선 시대 왕 중에서도 길고양이를 들인 이가 있었다. 숙명공주의 조카 숙종(肅宗)은 궁 후원(後苑)에서 굶어 죽어가는 노란색 고양이를 보고는 금덕(金德)이라는 이름을 붙여주고는 궁 사람에게 돌보게 했다. 숙종은 금덕이 새끼를 낳자 ‘금손’이라고 불렀다. 금손은 숙종 곁에서 잠을 잘 만큼 사랑을 받았다. 숙종이 세상을 떠나자 금손은 먹이도 먹지 않고 슬피 울다가 죽었다.

“임금 돌아가신 소식이 다다르자 금묘가 먹지 않고 사흘 동안 통곡하니… 울음소리 너무 슬퍼 차마 못 듣겠어라 보는 이마다 눈물로 옷깃을 적시었네. 스무날을 통곡하다 기어이 죽고 마니 앙상하게 야윈 몸이 더욱 참담했어라. 비단으로 머리 감싸 상여로 묻어주니 묻힌 곳이 명릉에서 바로 지척이라오.”

조선 시대 캣맘, 묘마마

오늘날 ‘캣맘’과 같은 존재가 조선 시대에도 있었다. 조선 후기 현종 때 학자(學者) 이규경(李圭景)은 백과사전 격인 《오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)》를 썼다. 여기에는 ‘묘마마(猫媽媽)’ 이야기가 있다.

“영조 시절, 사족(士族) 집안에 묘마마가 있었다. 고양이를 많이 키우면서 비단 속을 입히고 맛 좋은 음식을 먹이면서 좌우로 떨어지지 않아 사람들이 부르길 ‘묘마마’라고 했다. 묘마마가 죽었을 때는 고양이 수백 마리가 밖에서 떠나더니 집 주위에서 며칠을 울부짖었다.”

고양이에 대한 관심과 사랑은 민화에서도 확인할 수 있다. 고양이가 ‘장수(長壽)’를 상징했기 때문이다. 고양이의 한자어인 ‘묘(猫)’와 70세 노인을 뜻하는 ‘모(耄)’의 중국어 발음이 같았기 때문이다. 옛사람들은 장수를 기원하는 의미를 담아 고양이 그림을 그리고 선물했다.

고양이 그림에는 ‘벼슬’과 ‘기쁨’을 뜻하는 참새·까치, ‘장수’를 상징하는 국화·패랭이·나비, ‘재물과 복’을 상징하는 벌 등이 함께 등장한다.

고양이를 키우다 떠나보내는 이들은 ‘펫로스 증후군(Pet loss Syndrome)’을 겪는다. ‘반려동물 상실 증후군’이라고도 한다. 반려동물의 실종이나 죽음으로 반려동물을 기르는 이가 겪는 심리적 문제를 말한다. 우울감, 수면장애, 대인기피, 불안, 외로움, 죄책감 등을 겪는다.

호스피스코리아가 2023년 640명(반려동물 양육자 333명, 반려동물 상실 경험자 296명)을 대상으로 한 설문 조사(다중 응답)에서 반려동물과 사별 후 힘들었던 점으로 ▲평소 잘해주지 못해 미안함(28%) ▲갑작스러운 죽음의 충격(19.6%) ▲죽음을 예방하지 못했다는 자책(18%) ▲생전에 반려동물이 겪었을 고통(17.8%)을 꼽았다.

반려동물이 죽었을 때 ‘무지개다리를 건넜다’고도 표현한다. 이는 영미권의 저자 미상 시(詩) ‘Rainbow Bridge’(무지개다리)에서 유래했다고 한다. 이 시는 반려동물을 먼저 떠나보낸 이들에게 위로와 희망을 주어 크게 사랑받았고 점차 반려동물의 죽음을 ‘무지개 다리를 건넜다’고 표현하게 됐다. 2015년부터 매년 8월 28일을 ‘무지개 다리의 날(Rainbow Bridge Remembrance Day)’로 정해 먼저 떠난 반려동물을 추모하고 있다.

고양이는 개와는 달리 어두운 면, 부정적인 면이 강조된다. 주인 없이 길에서 자생하는 고양이를 ‘도둑고양이’라고 부르는 것이 대표적이다. 2021년부터는 도둑고양이 대신 ‘길고양이’라고 표현한다.

‘도둑고양이’의 유래

왜 고양이에게 ‘도둑’이라는 수식어를 붙여 도둑고양이라고 불렀을까. 고양이가 실제로 인간의 무엇을 훔쳤기에 이러한 명칭이 붙여졌을 수도 있고, 고양이가 밤에 활동하며 은밀하게 움직이는 특성이 도둑과 비슷해보였기 때문일 수도 있다. 여기에 덧붙여 과거에 고양이는 도둑을 잡는 데 이용하기도 했다는 점에서 그 어원을 확인할 수도 있다.

고양이로 도둑을 잡는 행위를 ‘증묘(蒸猫)’라고 한다. ‘고양이를 삶는다’는 뜻인데 이는 고양이를 주술적으로 사용한다는 의미다. ‘도둑맞았을 때 고양이를 솥에 넣고 찌면 도둑이 불구가 된다.’ ‘장례에 쓴 삼끈으로 고양이를 묶고 사흘 동안 지붕에 올려놓은 후에 삶아서 죽이면 도둑도 함께 죽는다.’

고양이에게 고통을 주는 이러한 방식은 고양이 자체가 ‘도둑과 한패’라는 것이 아니라 ‘고양이는 저주를 한다’는 인식에서 비롯된 것이 아닐까 추측한다. 증묘를 기록한 일제강점기 일본인 학자 무라야마 지준은 “증묘를 할 때 그 자리에 도둑이 있다면 저주가 무서워서 자백을 할 것이며 이는 어리석은 짓 같지만 실제로 이 방법이 범인 검거에 매우 큰 효과가 있다(《조선의 점복과 예언》)”고 썼다.⊙

개는 기분이 좋으면 꼬리를 흔들고 마음에 들지 않으면 짖는다. 좋으면 좋다고, 싫으면 싫다고 표현한다. 고양이는 기분을 파악하기 쉽지 않다. 이 ‘요물(妖物)’이 과거에는 인간에게 피해를 주는 설치류를 앞장서 잡곤 했지만, 지금에 와서는 특유의 도도함으로 사람을 애태우거나 홀려 인간 스스로가 ‘고양이 집사(執事)’를 자처한다.

說話로 본 인간과 고양이, 개, 쥐

|

| 1941년 대서양회담 당시 영국 윈스턴 처칠 수상이 영국 군함 프린스 오브 웨일스(HMS Prince of Wales)의 함재묘 블래키(Blackie)에게 작별 인사를 하고 있다. 사진=제국전쟁박물관 |

“닭이 울어야 할 때 울지 않으니 이 어찌 천리(天理)를 어김이 아니겠는가. 개가 도둑을 알고도 짖지 않으며 고양이가 쥐를 보고도 쫓지 않는 것같이 제구실 못 하기는 매한가지이니 잡아 마땅하다….”

지금은 집 안에서 함께 사는 반려묘의 증가로 고양이가 쥐를 잡는 모습을 쉽게 볼 순 없지만 고양이의 고유 역할은 쥐를 잡는 것이었다. 고양이와 쥐는 왜 앙숙일까. 이에 대한 십이지(十二支) 우화가 있다.

옛날에 옥황상제가 ‘열두 동물 강 건너기 대회’를 열었다. 12등 안에 드는 동물을 순서대로 인간 세상의 해를 대표하기로 했다. 대회 날 부지런히 강을 건너는 소의 등에 고양이와 쥐가 올라타 있었다. 1등을 하고 싶었던 쥐는 고양이를 밀쳐 강으로 떨어뜨렸다. 소가 결승선으로 들어가는 순간 쥐가 등에서 뛰어내려 1등을 했다. 수영을 못하는 고양이는 강을 힘겹게 건너와 13등을 해 십이지에 속하지 못했다.

고양이와 사람은 어떻게 가까워졌을까. 사이가 안 좋은 이들을 일컫는 말인 ‘견묘지간(犬猫之間)’의 배경을 알면 이해하는 데 도움이 된다. 설화 〈구슬을 되찾아온 개와 고양이 이야기[견묘보주탈환설화(犬猫寶珠奪還說話)]〉는 이렇게 말한다.

“고양이와 개는 주인이 빼앗긴 구슬을 찾아 돌아오다 개의 실수로 구슬을 강에 떨어뜨리지만, 고양이의 기지로 구슬을 되찾는다. 주인은 이에 대한 보상으로 고양이는 방 안에서, 개는 밖에서 지내게 했다. 이 때문에 개와 고양이는 서로 앙숙이 됐다.”

고양이의 조상은 아프리카 야생 들고양이(학명 Felis silvestris lybica)로 알려져 있다. 이 종은 현재 중동(中東), 아프리카 등지에서 서식한다. 이 야생 들고양이는 지금으로부터 약 9000년에서 1만 년 전 현재의 근동(近東) 지역(이집트~터키 등)에서 인간과 가까워지면서 점차 가축화돼 오늘날의 고양이(Felis catus)가 된 것으로 추정된다.

초기 농경 사회에서는 쥐와 같은 설치류가 문제였다. 야생 들고양이들은 설치류를 잡아먹기 위해 사람이 사는 곳으로 모여들었다. 인간은 들고양이가 쥐와 해충을 제거하는 데 도움이 된다는 것을 알게 됐다. 사람과 들고양이가 만나는 시간이 점차 늘었고 이 중 일부는 사람에게 친근하게 다가왔다. 온순한 들고양이는 인간의 선택을 받아 대(代)를 거듭하며 가축화됐다.

인간과 고양이의 관계에 대한 흔적은 키프로스 섬에서 처음 발견됐다. B.C. 7500년경에 만든 것으로 추정되는 인간 무덤 근처에 고양이가 부장품과 함께 묻힌 것을 확인했다. B.C. 4000년에는 나일강 변의 묘지에서 인간의 보살핌을 받은 흔적이 있는 고양이 뼈가 발굴됐다.

B.C. 2800년에는 이집트에서 고양이 머리를 한 여신 바스테트(Bastet)를 숭배한 기록이 나왔다. B.C. 1500년에는 이집트 고대 왕국에서 고양이를 신성시하는 문화가 발달했다. B.C. 700년에는 해상무역으로 지중해 전역을 누빈 페니키아인이 고양이를 퍼뜨렸고 B.C. 500년 그리스에서는 고양이가 애완동물로 등장했다. 중동 지역에 퍼진 고양이는 B.C. 150년경 실크로드 교역을 통해 중국으로도 진출했다. 그 후 500년이 지난 기원후 372년에는 한국에 불교가 전래하면서 불경과 함께 고양이도 들어왔다.

1500년대에는 대항해 시대가 도래하며 선박에 함재묘(艦載猫)가 타게 된다. 쥐는 배의 식량을 훔쳐 먹고 밧줄과 나무를 갉아 댔기에 골칫거리였다. 고양이는 쥐를 비롯한 해충을 잡았고 선원에게 귀염을 받으며 배의 마스코트가 됐다. 영국 군함 빅토리우스(HMS Victorious)의 함재묘 티들스(Tiddles)는 군함에서 태어나 선장의 고양이로 근무하며 평생 군함에서 살았다고 한다.

마녀사냥의 희생양

|

| 박혜령이 노래한 〈검은 고양이 네로〉의 LP. 발매 2주 만에 1만 장이 팔렸다. 원곡은 1969년 나온 이탈리아 동요다. |

1600년대에는 우리가 일식집에서 흔히 볼 수 있는 고양이상인 마네키네코가 탄생한다. 이에 앞서 일본에선 11세기부터 귀족 사이에서 고양이를 귀한 존재로 여겨 키우기 시작했다. 1843년 미국에서 에드거 앨런 포의 단편 소설 《검은 고양이》가 출간됐다. 1919년에는 세계 최초 만화 캐릭터 ‘고양이 펠릭스(Felix the cat)’가 탄생한다. 1940년에는 만화 〈톰과 제리〉가 공개됐다. 1970년 한국에선 가요 ‘검은 고양이 네로’ 음반이 발매됐고 1974년 일본에서는 대표 캐릭터인 ‘헬로키티’가 출시됐다.

2002년 국제동물복지기금(IFAW)은 8월 8일을 세계 고양이의 날로 제정한다. 2007년에는 고양이 유전자 지도인 게놈 지도가 완성됐다.

언제부터 고양이를 ‘고양이’라고 불렀을까. 《계림유사(鷄林類事)》(1103년)에는 고려 사람들이 고양이를 ‘귀니(鬼尼)’라 불렀다고 적혀 있다. 이는 송나라 사람이 채록(採錄)한 것으로 당시 글자의 발음은 ‘괴니’로 추정한다. 《고려사(高麗史)》에는 ‘고이’란 고양이의 방언이라고 기록돼 있다. ‘괴니’에서 ‘고이’, ‘괴’로 줄여 부르다가 이후 접미사 ‘-앙이’가 붙어 ‘괴앙이’ ‘괴양이’ 등으로 불렀다.

고양이를 나타내는 다른 이름으로는 ▲몽귀[蒙貴, 쥐를 잡는 귀한 존재] ▲가리[家狸, ‘집+살쾡이’라는 뜻으로 야생의 삵과 구분] ▲나비[뛰어노는 모습이 마치 원숭이(납)와 비슷] 등이 있다.

고양이의 수염은 ‘센서’

|

| 주택가 담장에 앉은 고양이들이 햇살을 쬐며 여유로운 시간을 보내고 있다. 사진=조선DB |

후각은 사람보다 6배쯤 뛰어나다. 청력은 45Hz~65kHz로 개(67Hz~45kHz)와 사람(20Hz~20kHz)보다 잘 들을 수 있다. 고양이 귀에는 근육이 32개나 있다. 소리를 따라 180도로 움직일 수 있다.

애교 많은 고양이는 사람을 핥는데 개와는 달리 혀가 까끌까끌하다. 까슬한 돌기인 사상유두가 빼곡히 박혀 있다. 덕분에 뼈와 살코기를 분리할 수 있고 몸치장(grooming·털에 묻은 이물질 제거)하는 데 도움을 준다. 단맛은 느끼지 못한다.

고양이는 앞뒤로 발가락 개수가 다르다. 앞발에는 5개씩, 뒷발에는 4개씩 있다. 특유의 유연함은 앞다리가 어깨와 근육으로 연결돼 있어 몸을 잘 굽힐 수 있게 한다.

고양이의 꼬리는 척추의 일부다. 18~19개의 뼈로 구성되며 척추의 3분의 1을 차지한다. 균형을 잡는 데 중요하다. 이 꼬리로 감정을 표현한다. 수직으로 곧게 세운 꼬리는 행복하고 친근한 상태, 살짝 구부러진 채로 흔드는 꼬리는 반갑고 흥분한 상태, 낮게 늘어뜨린 꼬리는 불안하거나 불편한 상태, 빠르게 좌우로 흔드는 꼬리는 짜증 나거나 화난 상태, 꼬리 끝만을 살짝 움직일 때는 집중하고 있거나 사냥을 준비하는 상태다.

거리에서 보는 ‘길고양이’는 흔히 ‘한국 고양이’라고 부른다. ‘품종묘’와는 달리 종(種) 체계가 구분돼 있지 않다. 품종묘는 특정한 유전적 특성(외모 등)을 가지도록 의도적으로 교배된 고양이를 말한다. 품종묘는 유전적 특질을 보존하기 위해 같은 품종끼리 교배한다. 잡종과 반대되는 개념이다.

한국 고양이의 경우 ‘코리안 쇼트헤어(Domestic Korean Short Hair Cat)’라고 하는데, 공식 묘종은 아니다. 털 색깔에 따라 7가지로 구분한다. ▲고등어(짙은 회색 털에 등에 고등어 같은 무늬가 있다) ▲치즈(노란색 털에 줄무늬 또는 얼룩무늬가 있다) ▲삼색이(흰색과 검정, 노란색 등 세 가지 색이 섞여 있다) ▲카오스(검은색, 주황색 털이 불꽃처럼 온몸을 뒤덮은 모양이다) ▲턱시도(검은색 털 바탕에 턱, 가슴, 배 부분만 흰색 털이 나 있다) ▲젖소(흰색 털 바탕에 검은색 얼룩무늬가 있다) ▲올블랙(온몸의 털이 검은색이다). 조선 시대에는 삼색이를 ‘얼룩이’, 턱시도를 ‘까치고양이’라고도 불렀다. 민화에도 7가지 고양이가 등장한다.

한국 고양이, 코숏은…

|

| 지난 5월 3일부터 8월 18일까지 국립민속박물관에서는 고양이를 주제로 한 특별 전시, 〈요물, 우리를 홀린 고양이〉가 개최됐다. 사진=뉴시스 |

고양이의 수명은 15년 정도다. 생후 1년까지 빠르게 성장해 2년이면 다 큰다. 집고양이는 관리만 잘 받으면 수명을 모두 누리지만 길고양이는 그렇지 않다. 질병과 추위, 교통사고, 폭력에 노출돼 있어 3~4년 정도가 수명이다.

고양이 나이를 사람과 비교하면 어떨까. 3개월 된 고양이는 사람으로 치면 4세, 6개월생 고양이는 10세다. 고양이 나이 1세면 사람 나이 15세, 2세 된 고양이는 성인(24세)에 해당한다. 3세가 지나면서부터는 집고양이와 길고양이 간 노화 속도에 차이가 있는데, 4세 된 집고양이는 사람 나이로 32세지만, 길고양이는 40세다. 10세가 된 고양이는 사람 나이로 집고양이 56세, 길고양이 88세에 해당한다. 노년기인 15세가 되면 집고양이는 76세, 길고양이는 128세쯤 된다.

국립민속박물관에서는 지난 5월 3일부터 〈요물, 우리를 홀린 고양이〉를 주제로 기획전시를 했다. 고양이에 관한 모든 것을 한데 모은 전시였다.

조선 시대와 고양이

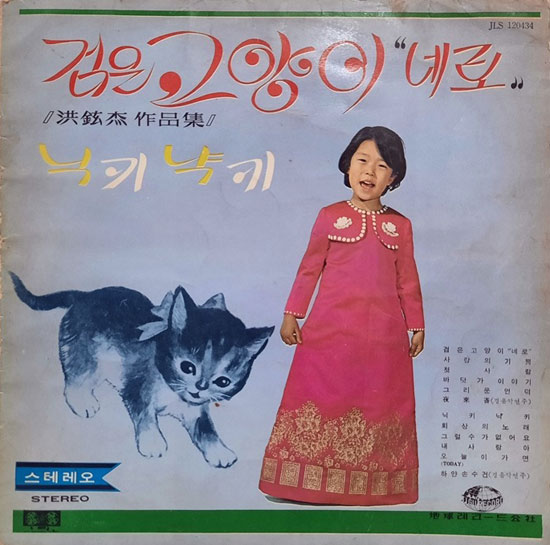

|

| 효종이 셋째 딸 숙명공주에게 보낸 한글 편지. 결혼했지만 시댁에 정성을 다하지 않고 고양이만 품고 있는 딸을 나무라면서도 감기 걸린 딸의 건강을 염려하는 내용이다. 사진=국립청주박물관 |

고려 문신 이규보는 ‘당장 내 집에서 나가지 않으면 고양이를 풀어 모두 잡아버리겠다’고 했다. 이규보는 고양이를 이렇게 묘사했다.

“보송보송 푸르스름한 털, 동글동글 새파란 눈, 생김새는 범 새끼 비슷하고, 우는 소리는 쥐를 겁준다. 붉은 실 끈으로 목사리 매고, 참새고기를 먹이로 준다. 처음엔 발톱 세워 화딕어디니, 점차로 꼬리 치며 따르는구나….”

고양이에 대한 지극한 사랑은 조선 시대에도 있었다. 효종(孝宗)은 셋째 딸이자 현종(顯宗)의 누이인 숙명공주가 혼인을 하였음에도 시댁에 정성을 다하지 않고 정작 본인은 감기에 걸렸음에도 고양이만을 돌보는 딸을 나무랐다.

“너는 시집에 가 바찬다고는 하거니와 어찌 고양이는 품고 있느냐? 행여 감기나 걸렸거든 약이나 하여 먹어라.”

오늘날 길고양이를 입양해 기르듯 조선 시대 왕 중에서도 길고양이를 들인 이가 있었다. 숙명공주의 조카 숙종(肅宗)은 궁 후원(後苑)에서 굶어 죽어가는 노란색 고양이를 보고는 금덕(金德)이라는 이름을 붙여주고는 궁 사람에게 돌보게 했다. 숙종은 금덕이 새끼를 낳자 ‘금손’이라고 불렀다. 금손은 숙종 곁에서 잠을 잘 만큼 사랑을 받았다. 숙종이 세상을 떠나자 금손은 먹이도 먹지 않고 슬피 울다가 죽었다.

“임금 돌아가신 소식이 다다르자 금묘가 먹지 않고 사흘 동안 통곡하니… 울음소리 너무 슬퍼 차마 못 듣겠어라 보는 이마다 눈물로 옷깃을 적시었네. 스무날을 통곡하다 기어이 죽고 마니 앙상하게 야윈 몸이 더욱 참담했어라. 비단으로 머리 감싸 상여로 묻어주니 묻힌 곳이 명릉에서 바로 지척이라오.”

조선 시대 캣맘, 묘마마

|

| 18세기 화가 변상벽(1730~?)이 그린 〈묘작도(猫雀圖)〉. 참새와 고양이라고도 한다. 한 쌍의 고양이가 참새를 쫓는 모습을 담았다. 사진=국립중앙박물관 |

“영조 시절, 사족(士族) 집안에 묘마마가 있었다. 고양이를 많이 키우면서 비단 속을 입히고 맛 좋은 음식을 먹이면서 좌우로 떨어지지 않아 사람들이 부르길 ‘묘마마’라고 했다. 묘마마가 죽었을 때는 고양이 수백 마리가 밖에서 떠나더니 집 주위에서 며칠을 울부짖었다.”

고양이에 대한 관심과 사랑은 민화에서도 확인할 수 있다. 고양이가 ‘장수(長壽)’를 상징했기 때문이다. 고양이의 한자어인 ‘묘(猫)’와 70세 노인을 뜻하는 ‘모(耄)’의 중국어 발음이 같았기 때문이다. 옛사람들은 장수를 기원하는 의미를 담아 고양이 그림을 그리고 선물했다.

고양이 그림에는 ‘벼슬’과 ‘기쁨’을 뜻하는 참새·까치, ‘장수’를 상징하는 국화·패랭이·나비, ‘재물과 복’을 상징하는 벌 등이 함께 등장한다.

고양이를 키우다 떠나보내는 이들은 ‘펫로스 증후군(Pet loss Syndrome)’을 겪는다. ‘반려동물 상실 증후군’이라고도 한다. 반려동물의 실종이나 죽음으로 반려동물을 기르는 이가 겪는 심리적 문제를 말한다. 우울감, 수면장애, 대인기피, 불안, 외로움, 죄책감 등을 겪는다.

호스피스코리아가 2023년 640명(반려동물 양육자 333명, 반려동물 상실 경험자 296명)을 대상으로 한 설문 조사(다중 응답)에서 반려동물과 사별 후 힘들었던 점으로 ▲평소 잘해주지 못해 미안함(28%) ▲갑작스러운 죽음의 충격(19.6%) ▲죽음을 예방하지 못했다는 자책(18%) ▲생전에 반려동물이 겪었을 고통(17.8%)을 꼽았다.

반려동물이 죽었을 때 ‘무지개다리를 건넜다’고도 표현한다. 이는 영미권의 저자 미상 시(詩) ‘Rainbow Bridge’(무지개다리)에서 유래했다고 한다. 이 시는 반려동물을 먼저 떠나보낸 이들에게 위로와 희망을 주어 크게 사랑받았고 점차 반려동물의 죽음을 ‘무지개 다리를 건넜다’고 표현하게 됐다. 2015년부터 매년 8월 28일을 ‘무지개 다리의 날(Rainbow Bridge Remembrance Day)’로 정해 먼저 떠난 반려동물을 추모하고 있다.

고양이는 개와는 달리 어두운 면, 부정적인 면이 강조된다. 주인 없이 길에서 자생하는 고양이를 ‘도둑고양이’라고 부르는 것이 대표적이다. 2021년부터는 도둑고양이 대신 ‘길고양이’라고 표현한다.

‘도둑고양이’의 유래

왜 고양이에게 ‘도둑’이라는 수식어를 붙여 도둑고양이라고 불렀을까. 고양이가 실제로 인간의 무엇을 훔쳤기에 이러한 명칭이 붙여졌을 수도 있고, 고양이가 밤에 활동하며 은밀하게 움직이는 특성이 도둑과 비슷해보였기 때문일 수도 있다. 여기에 덧붙여 과거에 고양이는 도둑을 잡는 데 이용하기도 했다는 점에서 그 어원을 확인할 수도 있다.

고양이로 도둑을 잡는 행위를 ‘증묘(蒸猫)’라고 한다. ‘고양이를 삶는다’는 뜻인데 이는 고양이를 주술적으로 사용한다는 의미다. ‘도둑맞았을 때 고양이를 솥에 넣고 찌면 도둑이 불구가 된다.’ ‘장례에 쓴 삼끈으로 고양이를 묶고 사흘 동안 지붕에 올려놓은 후에 삶아서 죽이면 도둑도 함께 죽는다.’

고양이에게 고통을 주는 이러한 방식은 고양이 자체가 ‘도둑과 한패’라는 것이 아니라 ‘고양이는 저주를 한다’는 인식에서 비롯된 것이 아닐까 추측한다. 증묘를 기록한 일제강점기 일본인 학자 무라야마 지준은 “증묘를 할 때 그 자리에 도둑이 있다면 저주가 무서워서 자백을 할 것이며 이는 어리석은 짓 같지만 실제로 이 방법이 범인 검거에 매우 큰 효과가 있다(《조선의 점복과 예언》)”고 썼다.⊙

| 고양이 상식 10가지 ①고양이는 단맛을 느끼지 못한다. ②고양이의 비문(鼻紋)은 사람의 지문처럼 개체마다 고유하다. ③고양이는 하루 평균 16시간 이상 잔다. ④고양이는 발바닥으로만 땀을 흘린다. ⑤고양이의 발톱은 항상 날카로운 상태를 유지하기 위해 자연적으로 탈락하고 새로 자란다. ⑥고양이는 초콜릿, 양파, 마늘 등이 유해하다. ⑦고양이의 눈은 어두운 곳에서 빛을 반사해 빛나는 것처럼 보인다. ⑧고양이의 털은 계절에 따라 두께와 밀도가 변한다. ⑨고양이도 왼손잡이, 오른손잡이로 나뉜다. ⑩고양이는 하루에 그루밍을 15~20차례 한다. |