⊙ 김도현의 《6월항쟁과 김대중 김영삼 민추협》… “내가 했다”고 내세우지 않고 당시의 상황을 분석

⊙ 전업 민주화 업자의 등장이 민주주의를 죽였다

⊙ 이 땅에 민주화를 이룬 사람은 김영삼·김대중이나 자칭 투사들이 아니라, 서독 광부·간호사, 베트남에서 죽은 우리 형제들, 중동 열사의 노동자들

⊙ 이재명이나 그 무리는 민주투사도 민주화의 과실을 즐길 수 있는 수권자도 아니다

⊙ 민주화되었다는 지금이 삶은 전두환 시대보다 더 팍팍

⊙ 민주화 업자의 사회적 특혜가 만료되는 날, 민주화의 여명이 올 것

⊙ 민주화는 향후 100년 안에만 이루어져도 빠르다

申福龍

1942년생. 건국대 정치외교학과 학사·석사·박사 / 건국대 정치외교학과 교수, 同 대학원장, 석좌교수, 한국정치외교사학회장 역임 / [저서] 《한국정치사》 《동학사상과 갑오농민혁명》 《전봉준평전》 《한국분단사연구 : 1943~1953》 《한국정치사상사》 《해방정국의 풍경》 《한국사에서의 전쟁과 평화》 등. [역서] 《군주론》 《외교론》 《정치권력론》 《모택동 자전》 《입당구법순례행기》 《한말외국인기록》(전 23권), 《삼국지》(전 5권) 《플루타르코스영웅전》 등. [수상] 한국정치학회 저술상(2001년), 한국정치학회 인재(仁齋)저술상(2011년)

⊙ 전업 민주화 업자의 등장이 민주주의를 죽였다

⊙ 이 땅에 민주화를 이룬 사람은 김영삼·김대중이나 자칭 투사들이 아니라, 서독 광부·간호사, 베트남에서 죽은 우리 형제들, 중동 열사의 노동자들

⊙ 이재명이나 그 무리는 민주투사도 민주화의 과실을 즐길 수 있는 수권자도 아니다

⊙ 민주화되었다는 지금이 삶은 전두환 시대보다 더 팍팍

⊙ 민주화 업자의 사회적 특혜가 만료되는 날, 민주화의 여명이 올 것

⊙ 민주화는 향후 100년 안에만 이루어져도 빠르다

申福龍

1942년생. 건국대 정치외교학과 학사·석사·박사 / 건국대 정치외교학과 교수, 同 대학원장, 석좌교수, 한국정치외교사학회장 역임 / [저서] 《한국정치사》 《동학사상과 갑오농민혁명》 《전봉준평전》 《한국분단사연구 : 1943~1953》 《한국정치사상사》 《해방정국의 풍경》 《한국사에서의 전쟁과 평화》 등. [역서] 《군주론》 《외교론》 《정치권력론》 《모택동 자전》 《입당구법순례행기》 《한말외국인기록》(전 23권), 《삼국지》(전 5권) 《플루타르코스영웅전》 등. [수상] 한국정치학회 저술상(2001년), 한국정치학회 인재(仁齋)저술상(2011년)

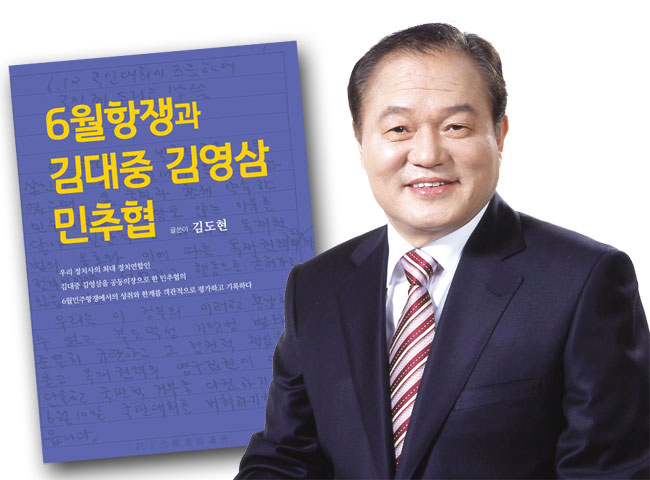

- 김도현의 《6월항쟁과 김대중 김영삼 민추협》.

나의 오랜 친구 김도현(金道鉉·81·문화체육부 차관, 민주평통 사무처장, 서울 강서구청장 역임)이 어느 날 점심을 먹자 했다. 맨입이 아니라, 자신이 쓴 《6월항쟁과 김대중 김영삼 민추협》(리북, 2023년)을 주면서 서평(書評)을 부탁했다. “내 글에는 독이 묻어 있어 우리 둘 가운데 하나는 다칠 텐데…” 했더니 “해독(解毒)하면 복어(鰒魚)가 더 진미”라고 너스레를 떨었다.

나의 역사학은 우상파괴주의(lconoclasm)였다. 그래서 내 붓끝에 성한 사람이 드물었다. 나는 붓을 꺾으면 꺾었지 내가 쓴 글에서 독을 제거할 뜻이 없다. 이 말에 김도현이 여느 때처럼 빙긋이 웃었다. 나는 그가 달마(達摩)처럼 미소 짓지 않은 얼굴을 본 적이 없다. 이렇게 선량하고 독한 데라고는 티끌만큼도 없는 사람이 어떻게 그 모진 혹한과 풍상을 견뎌내고 미소로 살 수 있었을까? 그것이 알고 싶다.

이 책은 5공(共) 치하의 ‘6월항쟁’이라는 이름의 민주화운동사에 관한 당사자의 육성이다. 김도현도 이제 망구(望九)의 나이가 지났으니 역사를 증언할 때가 되었다. 표지에서 김대중(金大中)과 김영삼(金泳三)이라는 이름을 보니 나도 한 말과 할 말이 있다.

‘한국의 3김씨’

그리고 문득 45년 전 《뿌리 깊은 나무》의 생각이 떠올랐다. 1980년, 그 엄혹하던 시절에 《뿌리 깊은 나무》에서 원고 청탁을 해왔다. 주제는 세 김씨, 곧 김영삼·김대중·김종필(金鍾泌) 세 사람의 이야기를 써달라는 것이었다. 그 당시에는 김대중의 사진만 실어도 신문사 편집국장이 어디로 끌려가 초주검이 되던 시절이어서, 꼭 그의 얼굴을 게재할 일이 있으면 뒤통수 사진을 실었다.

“누구 죽는 꼴 보려는 겁니까?”

내가 물었더니, 강창민 편집장 왈, 김대중·김영삼·김종필의 이야기를 쓰되 그 이름들을 입도 뻥끗하지 않고 은유(隱喩)로 쓰면 된다는 것이었다.

“농담하시우?”

대답해놓고 가만히 생각하니 기가 찰 노릇이었다. 이런저런 생각을 하며 을지로 입구를 걸어가다가 미국 문화원(USIS)으로 들어갔다. 그 시절, 무슨 소식을 알려면 미군방송(AFKN)을 듣거나 미국 문화원을 찾던 때였다. 무심코 《뉴스위크(Newsweek)》에 시선이 닿았다. 표지에 ‘한국의 세 김씨(Three Kims in Korea)’가 적혀 있었다. 미국 기관에서만 볼 수 있는 아세아판(1980년 4월 7일)이었다. 물론 국내판은 검열로 모두 회수, 폐기된 상태. 다 읽고 나니 결론인즉, “김영삼은 무능하고(less than capable), 김대중은 너무 과격하고(too radical), 김종필은 너무 때가 묻었다(too tainted)”는 내용이었다.

“이거다!”

문득 이 대목이 《뿌리 깊은 나무》 청탁 원고에 무슨 영감을 주는 것 같았다. 생각을 정리해 그날 밤 바로 탈고했다. 제목은 〈백 년 전의 세 김씨 : 김옥균(金玉均)·김홍집(金弘集)·김윤식(金允植)의 삶과 죽음〉이었다. 이 글은 《뿌리 깊은 나무》 1980년 6/7월 합병호에 실려 있다. 이 글을 읽은 나의 외우(畏友) 김학준(金學俊)이 “국정교과서 국어책에 실어도 좋은 글”이라고 비행기를 태워 우쭐한 생각마저 든 적이 있었다. 내가 문재(文才)는 없지만 나의 비학술적 에세이 가운데 가장 아끼는 글이다.

‘적자생존’

우리 기억 속의 1987년은 ‘검은 역사’였다. 길거리는 최루가스와 지랄탄으로 가득하고 학원 소요는 치열했다. 내가 1986년도에 안식년을 마치고 귀국하자마자 건대 10·28사태를 겪고 난 뒤, 이어서 이른바 ‘87년 체제’의 시대가 다가오고 있었다. 그 핵심에 서 있던 김도현은 6·3사태(1964년)와 민족주의비교연구회 사건(1967년) 때 투옥되고, ‘김지하 용공(容共) 조작 사건’(1972년) 때 수배를 거치며 신산(辛酸)한 삶을 살다가 1987년의 격랑에 몸을 던졌다. 사람이 좀 푸석푸석해 보이지만 어찌나 꼼꼼하게 당시의 기록을 적어놓았는지 활동사진처럼 그날의 모습이 눈앞을 지나갔다. 아마도 “먹으로 쓴 거짓말은 피로 쓴 진실을 지울 수 없다”(책, p. 19)는 루쉰(魯迅)의 말을 소명처럼 여기고 쓴 것 같다는 생각이 들었다.

내가 대학에 있을 때 오명(吳明) 총장은 늘 교무위원과 그 참모들에게 “적자생존”을 강조했다. 우리는 저분이 진화론자인가 생각했다. 그런데 그게 아니고, 그가 다섯 대통령을 모시고 지나온 경험을 돌아보니 “기록을 ‘적어놓는 사람’만이 살아남을 수 있더라”는 뜻이었다. 이 말을 들으면서 ‘5대 판서가 그리 쉽게 되는 것이 아니요, 남다른 데가 있구나’ 하는 생각을 한 적이 있는데, 김도현 또한 ‘이런 생각에서 이 자료를 적어놓았겠구나’ 하는 생각이 문득 스쳐 지나갔다.

민추협과 6월항쟁

아마도 서울의 봄 이후 전두환(全斗煥)·노태우(盧泰愚) 투 톱은 자신들의 강공 드라이브가 사태를 원활하게 이끌고 가리라고 믿지는 않았을 것이다. 그들이 강인한 무리임이 틀림없지만, 수색대나 공수특전단 점프의 첫 발자국처럼 다소는 두렵고 다소는 멈칫거리는 마음이 왜 없었겠는가? 그렇게 생각하고 보면 1987년 4·13호헌 조치는 당당하고 담대한 듯하면서도, 다소는 겁먹은 표정을 행간에서 읽을 수 있다.

당초 1987년 1월의 박종철 고문 치사(致死) 사건이 도화선이 된 것은 사실이지만, 그것이 고문 조작 사건이었음이 세상에 밝혀지기 이전까지는 그 폭발력이 그리 크지 않았다. 젊은 학생들이 흔히 죽어 나가던 시절이었다. 그러나 그 진상이 드러나고 문득 박종철이 열사로 등장하게 되자 사태가 일변했다. 그는 폭압 정치의 희생자였지만 그의 죽음이 극적 효과를 내 역사를 뒤집을 수 있을 것이란 상상력을 정치인들에게 불어넣어 주었다.

이런 상황에서 마음이 다급해진 정치권은 1987년 3월 15일에 김상현(金相賢)의 집에서 김영삼과 김대중을 민추협(민주화추진협의회)의 공동 의장으로 추대했다. 이를 계기로 정치권과 학생운동권이 연대(連帶)하면서 전국적인 시위가 전개되었다. 격렬할 때는 캠퍼스 인구의 13%가 시위에 참여했다. 6월 19~23일까지 전국 규모의 시위에 71만 명이 참여했다(p. 190). 3·1운동 기간의 시위 참가율이 연(延)인원 국민의 2.8%였다는 것에 견주어 보면 그 당시 학생 시위가 어느 정도 치열했던가를 짐작할 수 있다.

6월항쟁의 성공 요인

김도현은 그 시위의 당위(當爲)를 설명하면서 “1948년 정부 수립으로부터 1987년 6월항쟁까지 40년 동안에 오직 4·19혁명으로부터 5·16군사정변 전야까지만 민주적이었고, 그 나머지 기간은 비민주적 권위주의의 시대였다”(p. 25)고 자리를 깔았다. 그러면서 그 나머지 시대는 “노동자의 자유권과 노동권의 억압과 제한이 성장의 조건이었고, 그 대가로 [자본주의는] 독재 권력의 정치·통치 자금의 전주(錢主)였다”(p. 24)고 주장한다. 이런 긴박한 상황에서 노태우가 건의하고, 전두환이 승인하고, 노태우의 발표로 이어지는 일련의 추이, 이른바 ‘87년 체제’는 그들에게 마음 내키지 않는 일이었지만, 88올림픽 개최를 앞둔 상황에서 미국의 압력과 군부(軍部)의 동향까지 복합적으로 작용하여 항쟁은 성공했다(p. 218)는 것이 김도현의 풀이다.

이와 같은 긴박한 상황에서 김대중과 김영삼을 중심으로 하는 민추협의 6월항쟁이 성공할 수 있었던 동인을 김도현은 다음과 같이 설명하고 있다.

(1) 정치권과 운동권의 연합으로 언론의 보도 협조

(2) 운동권의 대중 노선으로의 선회

(3) 참여 방법의 대중화

(4) 개헌(改憲)이란 보편적 목표에의 공감

(5) 김영삼의 강온(强穩) 전략

(6) 통일민주당의 조직 활용

(7) 중산층과의 인식 공유

(8) 향린교회·명동성당·성공회성당 등, 성직자들의 협조(pp. 185~186)

미국에 대한 고마움 잊지 않아

이 글을 읽으면서 나는 다소 감동했다. 대부분 역사의 현장에 있었던 사람들의 회상록은 “내가 했다, 내가 거기 있었다”는 설명을 되풀이하는데, 김도현의 위 분석에는 ‘나’가 없이, 이룬 것이 있다면 누구누구의 공이라고 술회하고 있다. 명색이 한 시대의 주역이었다는 그가 목을 빳빳이 뒤로 젖히고, 허전(許田)에서 천자의 활을 빌려 사슴을 잡고, 병사들이 황제의 화살만 보고 천자(天子)에게 환호하자 조조(曹操)가 신하들 앞으로 나아가, “나야, 나!” 하고 나섰던 것처럼, 김도현이 나섰더라면 그는 벌써 죽었을 것이다. 내가 겪어보니 이것은 김도현의 타고난 미덕이었다.

이 책이 말하는 6월항쟁에 대하여 가지고 있는 김도현의 자부심은 대단하다. 그의 서술을 빌리면 “6월항쟁의 정신은 민주주의가 대한민국의 운명임을 확신시켜주었다. 어떤 사관에서 보더라도 대한민국의 운명은 민주주의 안에 있다고 확언할 수 있다. 민주주의는 비록 미국의 외삽(外揷)이 있었다고는 하지만, 우리의 의지로 선택하고 노력하고 성취한 결과였다”(pp. 15~16), “6월항쟁은 민추협이 추구했던 목표인 대통령직선제로의 민주 개헌을 국본(민주헌법쟁취국민운동본부)과의 연대를 통하여 국민 투쟁 목표로 일체화하고, 대중운동과 국회 원내 투쟁을 일치시켜 독재 세력의 양보와 굴복 타협을 쟁취하여 마침내 법 절차에 따라 제도적 민주화를 성취한 일대 평화 혁명이었다”(p. 27)고 한다.

이 대목에서 그는 분명히 미국에 우호적이었고, 그런 점에서 여타의 ‘투사’들이 일단 반미(反美)의 피켓을 들고나오는 것과는 달랐다. 또한 뒤로 갈수록 그는 미국의 공약을 ‘헛소리’(p. 203)로 치부하면서도 결국 미국이 12·12나 5·18 때 한국의 민주화를 포기하고 군부를 지지한 것은 양김의 분열에 대한 미국의 실망(p. 199)에서 비롯된 것임을 자괴(自愧)하면서도, 마지막 단계에서 6월항쟁을 묵시적 지원해준 데 대한 고마움을 잊지 않았다.

민주화는 이뤄졌는가?

그렇다면 김도현이 중년의 삶을 바친 6월항쟁을 통하여 한국의 민주화는 이뤄졌는가? 그의 말을 빌리면, “우리의 민주화는 6월항쟁으로 민주주의의 이행을 거쳐 탄핵과 선거를 통하여 평화적 정권 교체를 이룸으로써 우리의 민주주의는 세계적인 민주주의의 불황의 와중에서 탄력과 활력을 잃지 않았음을 보여주었다. 이제 민주주의의 가치와 이상과 목적에 얼마나 다가갔느냐? 곧 민주주의의 질(democratic quality)을 묻는 고비에서 ‘위기를 맞고 진통하고’ 있다”(p. 22)고 한다.

이 정도의 자평(自評)은 그의 겸손함을 잘 보여준다. “내(우리)가 민주화를 이뤄냈다”고 자만하지 않으면서 “1987년 헌정 체제의 쟁취가 민주주의의 탄탄한 미래를 열어주지 못했다. 87년 체제는 우리의 미숙한 과거, 조로한 현재, 그리고 초고속으로 ‘불시착한 미래’의 다중 충돌을 만났다”(p. 21), 더 나아가서 “민추협의 두 지도자인 김영삼·김대중이 분열하여 선거에서 승리하지 못함으로써 민주화를 5년 지체하게 만든 데 대한 책임과 비판에서 자유롭지 못하다”(p. 29)는 점을 시인하는 데에는 아픔이 따랐을 것이다.

로마의 키케로(Cicero)의 말을 빌리면 “인간들 가운데에는 자기가 사회적으로 평가받아 마땅하다고 여기며 바라는 수준만큼의 덕망을 실제로 갖추고 사는 사람이 드물다”(Esse Quam Videri; 《우정론》(De Amnicitia, § 26)). 아마도 나나 또는 다른 역사가가 6월항쟁을 평가한다면, 그 내용이 김도현의 마음에 차지 않을 것이다.

현대사가들 가운데 나를 포함하여 일부는 6월항쟁의 가치를 인정하면서도 그 결과에 대한 평가에 그리 너그럽지 않다. 왜냐하면 ‘지금의 현실’이 민주화되었다고 자찬(自讚)하기에는 너무 숨이 막히기 때문이다. “그것이 우리(6월항쟁의 주역들) 책임이냐?”고 따진다면 논의가 다른 방향으로 흘러가겠지만, 어쨌든 적어도 지금은 민주주의를 향유하고 있는 시대가 아니다.

민주화운동과 민중운동이 혼동되는 시대

그렇다면 김도현이 그토록 염원했던 한국의 민주주의는 왜 아직도 이뤄지지 않았는가? 이에 대한 나의 생각은 이렇다.

첫째로, 한국의 민주화운동이 생계형(生計型) 민주화운동으로 변질함에 따라 이념과 가치가 퇴색했기 때문이다. 민주화 세력이 기득권으로 변모했을 때 한국의 민주주의는 죽었다. 적어도 4·19혁명은, 정권을 맡을 능력이 없었던 탓이기도 하지만, 혁명의 주체가 당시 기득권이나 권력을 요구하지 않았다. 그런 겸손함이 지금은 보이지 않는다. 전업(專業) 민주화 업자(業者)의 등장이 민주주의를 죽였다. 한국의 반미(反美) 학생들은 혁명을 이끈 다음 보스턴에 있는 대학에 가는 것이 꿈이라고 말했다(p. 203).

둘째로, 지금의 운동권은 민주화운동과 민중운동을 혼동하거나 혼용하고 있다. 지금과 같은 중우(衆愚)의 민주화 시대가 군부 시대보다 행복한가? 그렇지 않다. 민주화가 폭주하여 대통령에서 이장까지 꼭 민선(民選)으로 가야 하나(p. 94)? 그건 아니다. 김도현은 “준비가 부족한 미래가 불시착하여… 포퓰리즘이 창궐하고 있다”(p. 23)고 비판한다. 그는 ‘창궐’이라는 용어를 쓰면서 주춤거리며 고민했을 것이다. 마음이 약해서가 아니라 이부(異父) 동생들에 대한 연민 때문이었을 것이다.

셋째로, 이 시대의 진보주의자들은 민중(노동자)이 역사의 주인이라는 착각에 빠져 있다. 내가 공부한 바에 따르면, 민중은 배의 기관(汽罐)이지 선장이 아니다. 배가 베네수엘라로 갈지, 스위스로 갈지는, 서글프지만, 선장의 결심 사항이다. 이 점을 혼동한 좌파들은 사냥터의 조조처럼 “나야, 나!”라고 외치고 있다. 지금은 “민중에 거역하다가 그들의 손에 죽을래(여당)?, 아니면 민중과 함께 춤추다가 그들과 함께 죽을래(야당)?”(《플루타르코스영웅전》, 〈포키온전〉 § 2)라고 묻는 로마의 멸망 전야를 보는 것 같다. 아니, 그때보다 더 혼돈에 빠져 있고 더 타락했다.

‘대한민국은 민주공화국이라는 착각’

넷째로, 우리는 ‘대한민국은 민주공화국이라는 착각’ 속에 살고 있다. 지금 한국의 주인은 5대 재벌, 5대 로펌, 양대 노총, 썩은 국회 등이다. 김학준이 이미 20년 전에 한국의 정체(政體)는 ‘대통령격노(激怒)중심제’라고 시대를 풍자한 적이 있는데, 내가 보기에 지금 한국은 ‘복수(復讐)중심제’이다. 이념이 다르게 정권이 바뀌면 100여 명이 감옥에 가고 그 형량(刑量)은 총계 200년이 넘으며, 의문사나 자살자가 10~15명에 이른다. 국회는 이미 복수극의 결투장이 된 채, 자정(自淨) 능력을 잃었다. 지난 회기 국회의원의 30%가 전과자였다. 미국 대사관이나 미국 문화원 방화가 공천(公薦)의 기준인가?

우리는 지금 민주화가 달성되었다는 착각 속에 살지만, 한국의 민주화는 5부 능선도 넘지 못했다. 한국의 민주주의는 아직 세계 조류(潮流)의 메달 경쟁에서 등외다. 세계투명성기구(TI)가 발표한 부패인지지수(CPI, 2022)는 63개국 중 31위다. 지금 한국은 전동킥보드·배달폭주족도 못 다스리고, 노조의 기롱(譏弄)거리가 된 지 오래며, 3성 장군에게 복도에 나가 손들고 벌서라고 말하는 민주주의 취약 국가다. 완장 차면 사람들이 바뀌는 것이야 늘 보는 일이지만, 이건 아니다.

다섯째로, “우리가 결심하면 어떤 정권도 세울 수도 있고 무너트릴 수도 있다”는 호남의 정서는 그리 좋은 삶의 방법이 아니다. 좋게 말해서 그들이 캐스팅 보터(casting voter)인 것은 이해할 수 있지만, “우리가 결심하면 세상을 바꿀 수 있다”는 마음가짐은 좋은 생각이 아니다. 인생을 사노라면, 솔로몬의 말처럼 “겸손이 영광보다 먼저다”(《구약성경》 잠언 15 : 33).

이런 정서가 한국 사회에서 오히려 호남의 입지를 옥죄고 고립화하고 있다. 지금 우리의 민주화는 지역감정의 한풀이 단계를 넘어 게걸스럽게 이익집단화했다. 지금의 민주화 투사는 자랑이 아닌지, 명단을 감추고 있다. ‘개인 정보 보호의 차원’이라지만 그 허다한 국가 유공자들 가운데 왜 하필이면 민주화 투사만 개인 정보 보호를 받아야 하나? 김대중의 대통령 당선 이후 호남의 정서는 자신을 다시 돌아보았어야 한다. 나는 지금 김형석 목사(73학번)의 《광주, 그날의 진실》(나남, 2018)을 읽으며 이런 생각을 더 많이 했다.

여섯째, 내각제 개헌이 활로라는 환영(幻影)과 미망(迷妄)이 지금 우리의 허공을 맴돌고 있다. 장담하건대, 지금과 같은 선거제도와 국회의 자질로 내각제 개헌을 하면 대한민국은 3년 안에 거덜이 난다. 선거관리위원회가 이렇게 썩고도 멀쩡하다는 것이 희한하다. 이런 선거로는 내각제를 감당할 수 없다. 모든 것이 훌륭하고, 세계 10대 강국인데 정치만 썩었다고? 터무니없는 소리다. 역사를 보면 “모든 국민은 정확히 자기의 수준에 맞는 정치인을 머리에 이고 산다”.

민주화의 인플레 시대를 사는 불편함

6월항쟁은 이제 역사의 미아(迷兒)가 되었고, 6월항쟁의 열기 또한 역사의 유물로 시효가 만료되었다. 열사(烈士) 또한 너무도 많다. 열사란 자기만 원했다면 살 수 있는 길이 있었음에도 스스로 죽음의 길을 선택함으로써 정의를 실천하려 했던 사람이다. 그렇다면 한국 현대사에서 열사란 전태일(全泰壹)을 비롯한 몇 사람에 지나지 않는다. 살고 싶었지만 독재의 폭거로 죽은 사람은 열사가 아니라 순사(殉死)일 뿐이다.

민주화 투사 또한 너무도 많다. 오히려 민주화 투사에 대한 인플레 현상까지 일어나 진정한 민주화 투사의 존엄마저 갉아먹고 있다. 나는 1986년 10월 건국대 사태 당시 그들과 함께 3박 4일 동안 울고 최루가스를 마시며, 이 나라의 폭압 정치가 얼마나 잔인한가를 몸으로 체험하고 역사를 증언한다는 신념으로 기록으로 남겼다. 그들의 기준이라면 나도 민주화 투사인가?

6·29선언으로 민주항쟁은 막을 내렸다. 이후 그들은 민주화의 과실(果實)을 따 먹기 위해 한 병 속의 전갈처럼 싸웠다. 프랑스의 혁명가 당통(Georges Danton)의 독백처럼 “혁명은 혁명가를 죽인다”(“Revolution is Saturnus, who ate his child.” Georg Bu..chner, 〈Dantons Tod〉, 1 : 5).

민주화 투사들의 식언

왜 이런 일이 벌어지는가? 민주화 투사들의 식언(食言) 때문이다. 김대중은 직선제 개헌을 조건부로 대통령 불출마를 선언했으나 3수를 하여 꿈을 이뤘다. 김영삼은 직선제만 이뤄진다면 정계에서 물러나겠다고 약속했지만, 그 약속도 이뤄지지 않았다(p. 120). 김영삼과 김대중은 서로 마음을 비웠다고 했지만, 노태우의 취약점이 드러나고 상황이 핑크빛으로 변하자 비웠다던 마음을 욕심으로 채웠다. 1987년 7월 17일, 김대중은 “전두환이 자발적으로 직선제를 선택한 것이 아니므로 지난 약속을 지킬 수 없다”고 선언하고 정치에 복귀했으나(p. 221) 그 논리가 약하다. 일찍이 “세 김씨는 낚시나 가라”던 김동길 교수의 충고(1986년 4월 4일)와 “전두환 체제가 끝나면 군부나 김영삼·김대중 가운데 누구라도 권력에 대한 집착을 가져서는 안 된다”(1986년 10월 20일)던 김수환 추기경의 충고도 우극(寓劇)이 되었다.

내가 두 김씨의 식언을 문제 삼는 것은, 김대중의 욕심과 김영삼의 무모함이 6월의 정신을 빛바래게 했기 때문이다. 1987년 연말, 노태우가 대통령 선거에 출마하면 김영삼과 김대중이 분열·출마함으로써 노태우가 당선되리라는 군부의 판단은 맞았다(p. 218). 본디 민추협의 회원은 무보수의 직업 민주화 운동가이자 평범한 아버지·어머니였다(p. 29). 김대중의 민주화 투쟁이 돈으로 얼룩지고(김면중, 《DJ 블랙박스》, 신세대사, 1997), 김영삼의 민주화 투쟁이 용기와 지혜를 혼동했을 때 6월의 정신은 끝났다.

빨대부대가 된 민주화 투사들

그때 이후 금권정치(金權政治)의 얼룩진 그림자는 수양산(首陽山) 그늘이 강동(江東) 80리를 덮듯이 지금까지도 한국 정치를 뒤덮고 있다. 지금은 그 민주화 투사들이 빨대부대가 됨으로써 지난날 엄혹한 군부 통치 시대의 자유화 투쟁을 희석하고 있다. 우리가 원하던 민주주의. 지난날에는 민주화 세력이 군부의 군화에 짓밟혔지만, 지금은 완장 차고 민주주의를 생업으로 삼는 민주업자나 꾼(hunter)들의 먹이로 전락했다. 민주화라는 이름으로 거리에서 외치는 사람은 전천후 요격기처럼 왜 늘 그 얼굴이 그 얼굴인가?

여기에 마지막 일격을 가한 것이 곧 DJP연합이다. 이것은 정치 도의도 없는 야합(野合)으로서, 국무총리 한 자리와 국회 단체교섭권을 얻어 국고지원금을 받을 수 있도록 인류 초유의 국회의원 꿔주기로 영혼을 팔음으로써 정치를 타락시켰다. 이때 김종필과 함께 한국 보수도 죽었다. 김대중이야 “나의 집권이 곧 민주화”라고 주장할 수 있지만, 김종필의 명분은 무엇인가? 이런 점에서 DJP연합에 있어 김종필의 죄가 더 크고 비굴하다 단언할 수 있다.

“이 땅의 보수는 죽었는가?”라고 양동안(梁東安)이 외롭게 싸우며 꿈꾸던 세상도 이때 죽었다. 이는 보수의 가치가 사라진 데 대한 추도사가 아니라 보수가 죽음으로써 진보가 독주하게 될 후과(後果)에 대한 걱정일 것이다.

하지만 지금과 같이 권력이 폭주하고 민중이 질주하는 상황은 반드시 반동(反動)을 부르기 마련이다.

그렇다면 김도현이 청춘을 바친 민주화의 꿈은 수포가 되었나? 그건 아니다. 김도현은 아마도 이 용례를 불편하게 여기겠지만 그는 주군(主君)을 잘못 만났을 뿐이다. “비상한 인재는 비상한 시대에 비상한 공적을 남긴다”(유길준). 김도현은 난세에 태어난 것이 행운일 수도 있다. 그러나 그들의 주군은 그를 알아보지도 못했고 바로 쓰지도 않았다. 한 장부가 주군을 섬기는 데는 기준이 있다. 곧, 그 주군이,

(1) 열린 귀를 가졌는가?

(2) 역사의 가르침을 이해하는가?

(3) 합법성에 하자가 없는가?

(4) 청렴했는가?

위의 질문을 김대중과 김영삼에 대입해 본다면, 김영삼은 “머리가 부족하면 훌륭한 부하에게 빌릴 수 있지만 건강을 빌릴 수는 없다”고 말한 것을 보면, 귀가 열린 사람이었다. 김대중도 귀가 어두운 사람 같지는 않았다. 두 사람 모두 집권에 합법성의 하자(瑕疵)가 없었다.

‘그들은 역사를 알았는가?’

그러면 두 번째 질문, 그들은 역사를 알았는가? 이는 그들이 공부를 했는가?라는 질문으로 바꿔 물을 수도 있다. 이 점에서 한 사람은 합격점을 받지 못했다. 김영삼이 “말당(未堂) 서정주의 시”를 말할 때 국민이 얼마나 기겁했는가? 그는 공부가 부족했다. 정치란 결기만 가지고 되는 일이 아니며 공부해야 한다. 왕양명(王陽明)의 《전습록(傳習錄)》에 따르면, 천하가 어지러운 것은 정치인들이 공부하지 않은 탓이다(天下不治 學問不明).

그렇다면 김대중의 경우에는? 어느 해인가 한국정치학회 연차 총회를 하는 자리에 대통령 후보 김영삼·김대중·정주영(鄭周永)이 점심밥을 사러 와 학회 전원과 악수하며 인사를 나눈 적이 있다. 김영삼과 정주영은 그저 의례적으로 악수하고 지나갔는데, 김대중은 나에게 “동학(東學)을 공부하신 분이군요?” 했다. 내 책을 읽었다고 해서 그가 역사를 안다고 말하려는 것이 아니라, 나와 같은 비학(非學)의 글을 읽었으니 다른 책들도 많이 읽은 것이 아닌가 싶어 하는 말이다.

청렴과 관련하여 말하자면 김대중의 경우에는 한비자(韓非子)가 경계한 팔간(八奸) 가운데 혈육(血肉)을 다스리지 못했다. 세계 역사에 아들 삼 형제가 국회의원을 지내고 그들 셋이 모두 비리에 연루된 사례가 있었던가? 《성경》의 세 현자(賢者)인 아브라함과 다윗과 솔로몬의 아들들은 모두 망나니였다. 자식은 뜻대로 안 된다는 것을 우리는 잘 안다. 그러나 나 자신을 비롯하여, 자식의 잘못은 부모의 허물이다. 이런 점에서는 김영삼도 떳떳하지 못했다.

태극기부대는 신기루였다

이런 주군을 섬기기에는 안동(安東) 세거(世居)의 김도현으로서 마음이 불편했을 것이다. 부패한 지도자는 폭군보다 더 국민을 힘들게 하고, 무능한 지도자는 혼군(昏君)보다 더 국민을 힘들게 한다. 그리고 그들의 적자(嫡子)임을 자부하는 지금의 민주화 투사들. 현재 다들 경험하고 있지만 막 나가는 민주화는 박정희·전두환 군정(軍政) 시대보다 더 국민을 힘들게 한다.

지금과 같은 민주화의 시대에 우리가 진실로 두려워해야 할 것은 퇴행(退行)의 시대가 반드시 온다는 점이다. 역사를 모르는 사람이면 그 위험을 체감하지 못하겠지만 그 상황은 심각하다. 박정희·전두환 시대의 향수가 그것을 보여주고 있다. 태극기부대를 보며 보수가 살아 있다고 기고만장했던 목사들. 그러나 태극기부대는 신기루(蜃氣樓)였다. 이미 돈의 그림자가 어른거리고, 국회의원 공천이 추문(醜聞)을 일으켰을 때 그 의미는 더 이상 가치가 없다. 그리고 그들이 내세운 후보자들은 진정으로 국가와 민족을 걱정하는 얼굴이었나? 보수를 분열시켰다는 역사의 지탄을 어찌 피해 가려는가?

김도현, 그때만 해도 당신은 낭만도 있었고, 순수했다. 그러나 지금 그런 식의 낭만이나 순수함은 국민의 눈길을 끌지 못한다. 우리는 이미 25만원에 영혼을 팔았다. 이재용과 정의선에게 25만원이 무슨 의미가 있는가? 마트의 매대 앞에서 물건을 계산하며 속상해하는 주부에게 6월항쟁은 양파 하나 값도 안 된다. 이러니 저러니 해도 국민이 가장 힘들었던 시대는 김영삼 정부 때일 것이다. IMF라는 외환(外患)으로 그 시대의 어려움을 모두 치환(置換)할 수는 없다. 국난(國難)을 극복하는 것도 지도자의 책임이다.

전두환 시대보다 더 팍팍한 삶

분명한 것은 민주화되었다는 지금이 삶은 전두환 시대보다 더 팍팍하다. 이것은 어떻게 설명해야 하나? 사회안전망은 이미 붕괴했다. 한국 현대사에 서민이 살기 가장 편안했던 시절은 전두환의 ‘대통령 통치 기간’이었다. 김도현이 아프게 시인하듯이, 그 시절에 물가는 3.3% 이하로 잡혔고, 경제성장률은 12%를 넘었으며, 40억 달러 무역 흑자에 나라는 경축 분위기였고, 치안의 불안 또한 없었다(p. 119). 물론 이러한 평가는 전두환 정권의 정통성을 인정하는 문제, 그가 집권하기 이전에 저지른 어떤 폭압의 문제에 대한 면죄(免罪), 또는 그 뒤에 민주화 세력의 집권이 없었어야 한다는 논리와는 전혀 별개의 사안이다.

빵을 해결하지 못하는 민주화는 공허하다. 이 땅 위에 진정 민주화를 세운 사람은 김영삼이나 김대중이나 자칭 투사들이 아니라, 서독에 간 광부와 간호사, 베트남에서 죽은 우리 형제들, 중동의 열사(熱沙)에서 살아 돌아온 노동자들이다. 먹고살 경제가 일어선 다음에야 민주주의도 가능하다(최장집). 빵보다 자유가 소중하다는 주장은 굶어보지 않은 사람의 호강한 소리이며, 지나가는 김에 한 번 해본 소리이다.

광주 민주화 투쟁의 적손자인 6월항쟁은 옳았을 수 있다. 그러나 그 과실에 취했을 때 그 시효는 불투명해졌다. 그를 비방하는 것은 살인죄의 최저 형량과 같다. 이재명(李在明)이나 그 일당처럼 오염된 무리는 민주 투사도 아니고, 민주화의 과실을 즐길 수 있는 수권자도 아니다. 그들은 이미 “깨끗한 패배보다는 더러운 승리”의 길을 가겠노라고 공언했다. 여기에서 무슨 송양지인(宋襄之仁)을 내세우는가? 그런 식의 권력이라면, 시라쿠사이의 격언처럼, “권력은 가장 아름다운 수의(壽衣)이다”(《플루타르코스영웅전》, 〈카토전〉 § 24).

그래서 존 S. 밀이 그의 《자유론》에서 절규한 것처럼, “인류 역사상 공정한 선거란 존재하지 않았다. 돈 봉투 흔들며 막 나가는 사람이 이긴다. 따라서 보통선거가 최선의 장치는 아니다. 중우 1만 명이 외치는 소리가 현자 한 명의 지혜만 못하다”.

그러나 민중주의가 난무하는 지금의 현실에서 이와 같은 외침은 메아리 없는 광야의 부르짖음과 같다. 지금 우리에게 필요한 사람은 노숙(魯肅)이 아니라 장판교(長板橋)의 분노한 조운(趙雲)이다. 로마 시대에 도편추방(陶片追放)으로 추방된 9명 가운데 대부분은 청렴했기 때문에 민심을 잃은 사람들이었다. 세상은 정의(正義)가 이기는 무대가 아니다. 그것은 설화일 뿐이지 현실은 그렇지 않다.

한국의 민주화는 얼마나 걸릴까?

그렇다면 한국의 민주화는 얼마나 걸릴까? 민주화는 연륜이다. 민주화는 향후 100년 안에만 이루어져도 빠르다. 그러자면 국회가 25회쯤 바뀔 것이다. 그때쯤 민주화 세력의 카르텔이 무너지고 민주화 업자의 사회적 특혜가 만료되는 날, 민주화의 여명(黎明)이 올 것이다. 6월항쟁의 평가나 결실은 3대 후에나 국민의 가슴에서 다시 살아나고, 김도현의 이름도 그때 다시 살아날 것이다. 김도현이 당대에 민주화의 꿈이 이뤄지기를 바랐다면, 그것은 미망이다.

김시습(金時習)은 “내가 죽은 뒤 천년이 지나면 나를 찾을 사람이 나타날 것이다”라고 말하며 눈을 감았다. 그러니 김도현의 꿈이 100년 안에만 이루어져도 빨리 오는 셈이다. 김도현의 시대는 100년 안에 오지 않을 것이다. 그리고 그 시간이 지난 다음 “좋은 세상이 오면” 당신은 다시 평가를 받을 것이다. 6월 항쟁은 “시작은 있으되 끝이 없었다”(有始無終, p. 225)는 당신의 자평이 맞다.

나는 《뿌리 깊은 나무》의 〈백 년 전의 세 김씨 : 김옥균·김홍집·김윤식의 삶과 죽음〉의 끝을 이렇게 맺었다.

“김옥균은 너무 과격했고, 김홍집은 다소 무능했고, 김윤식은 너무 때가 묻었다.”

이것이 6월항쟁에 대한 나의 소회(所懷)이기도 하다.⊙

나의 역사학은 우상파괴주의(lconoclasm)였다. 그래서 내 붓끝에 성한 사람이 드물었다. 나는 붓을 꺾으면 꺾었지 내가 쓴 글에서 독을 제거할 뜻이 없다. 이 말에 김도현이 여느 때처럼 빙긋이 웃었다. 나는 그가 달마(達摩)처럼 미소 짓지 않은 얼굴을 본 적이 없다. 이렇게 선량하고 독한 데라고는 티끌만큼도 없는 사람이 어떻게 그 모진 혹한과 풍상을 견뎌내고 미소로 살 수 있었을까? 그것이 알고 싶다.

이 책은 5공(共) 치하의 ‘6월항쟁’이라는 이름의 민주화운동사에 관한 당사자의 육성이다. 김도현도 이제 망구(望九)의 나이가 지났으니 역사를 증언할 때가 되었다. 표지에서 김대중(金大中)과 김영삼(金泳三)이라는 이름을 보니 나도 한 말과 할 말이 있다.

‘한국의 3김씨’

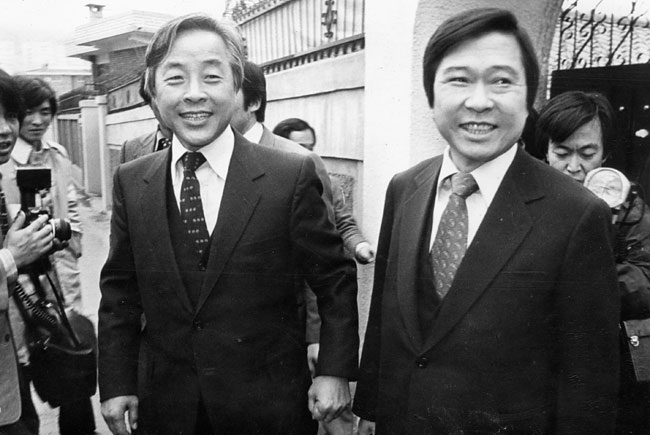

|

| 1980년 3월 서울의 봄 당시 김영삼 신민당 총재가 서울 동교동의 김대중씨 자택을 방문했다. 사진=조선DB |

“누구 죽는 꼴 보려는 겁니까?”

내가 물었더니, 강창민 편집장 왈, 김대중·김영삼·김종필의 이야기를 쓰되 그 이름들을 입도 뻥끗하지 않고 은유(隱喩)로 쓰면 된다는 것이었다.

“농담하시우?”

대답해놓고 가만히 생각하니 기가 찰 노릇이었다. 이런저런 생각을 하며 을지로 입구를 걸어가다가 미국 문화원(USIS)으로 들어갔다. 그 시절, 무슨 소식을 알려면 미군방송(AFKN)을 듣거나 미국 문화원을 찾던 때였다. 무심코 《뉴스위크(Newsweek)》에 시선이 닿았다. 표지에 ‘한국의 세 김씨(Three Kims in Korea)’가 적혀 있었다. 미국 기관에서만 볼 수 있는 아세아판(1980년 4월 7일)이었다. 물론 국내판은 검열로 모두 회수, 폐기된 상태. 다 읽고 나니 결론인즉, “김영삼은 무능하고(less than capable), 김대중은 너무 과격하고(too radical), 김종필은 너무 때가 묻었다(too tainted)”는 내용이었다.

“이거다!”

문득 이 대목이 《뿌리 깊은 나무》 청탁 원고에 무슨 영감을 주는 것 같았다. 생각을 정리해 그날 밤 바로 탈고했다. 제목은 〈백 년 전의 세 김씨 : 김옥균(金玉均)·김홍집(金弘集)·김윤식(金允植)의 삶과 죽음〉이었다. 이 글은 《뿌리 깊은 나무》 1980년 6/7월 합병호에 실려 있다. 이 글을 읽은 나의 외우(畏友) 김학준(金學俊)이 “국정교과서 국어책에 실어도 좋은 글”이라고 비행기를 태워 우쭐한 생각마저 든 적이 있었다. 내가 문재(文才)는 없지만 나의 비학술적 에세이 가운데 가장 아끼는 글이다.

‘적자생존’

|

| 김도현은 1964년 6·3사태 당시 군사재판을 받고 복역했다. 왼쪽부터 김중태·현승일·김도현. 사진=조선DB |

내가 대학에 있을 때 오명(吳明) 총장은 늘 교무위원과 그 참모들에게 “적자생존”을 강조했다. 우리는 저분이 진화론자인가 생각했다. 그런데 그게 아니고, 그가 다섯 대통령을 모시고 지나온 경험을 돌아보니 “기록을 ‘적어놓는 사람’만이 살아남을 수 있더라”는 뜻이었다. 이 말을 들으면서 ‘5대 판서가 그리 쉽게 되는 것이 아니요, 남다른 데가 있구나’ 하는 생각을 한 적이 있는데, 김도현 또한 ‘이런 생각에서 이 자료를 적어놓았겠구나’ 하는 생각이 문득 스쳐 지나갔다.

민추협과 6월항쟁

|

| 1987년 박종철 고문치사 사건은 6월 민주항쟁의 도화선이 됐다. 사진=조선DB |

당초 1987년 1월의 박종철 고문 치사(致死) 사건이 도화선이 된 것은 사실이지만, 그것이 고문 조작 사건이었음이 세상에 밝혀지기 이전까지는 그 폭발력이 그리 크지 않았다. 젊은 학생들이 흔히 죽어 나가던 시절이었다. 그러나 그 진상이 드러나고 문득 박종철이 열사로 등장하게 되자 사태가 일변했다. 그는 폭압 정치의 희생자였지만 그의 죽음이 극적 효과를 내 역사를 뒤집을 수 있을 것이란 상상력을 정치인들에게 불어넣어 주었다.

이런 상황에서 마음이 다급해진 정치권은 1987년 3월 15일에 김상현(金相賢)의 집에서 김영삼과 김대중을 민추협(민주화추진협의회)의 공동 의장으로 추대했다. 이를 계기로 정치권과 학생운동권이 연대(連帶)하면서 전국적인 시위가 전개되었다. 격렬할 때는 캠퍼스 인구의 13%가 시위에 참여했다. 6월 19~23일까지 전국 규모의 시위에 71만 명이 참여했다(p. 190). 3·1운동 기간의 시위 참가율이 연(延)인원 국민의 2.8%였다는 것에 견주어 보면 그 당시 학생 시위가 어느 정도 치열했던가를 짐작할 수 있다.

6월항쟁의 성공 요인

김도현은 그 시위의 당위(當爲)를 설명하면서 “1948년 정부 수립으로부터 1987년 6월항쟁까지 40년 동안에 오직 4·19혁명으로부터 5·16군사정변 전야까지만 민주적이었고, 그 나머지 기간은 비민주적 권위주의의 시대였다”(p. 25)고 자리를 깔았다. 그러면서 그 나머지 시대는 “노동자의 자유권과 노동권의 억압과 제한이 성장의 조건이었고, 그 대가로 [자본주의는] 독재 권력의 정치·통치 자금의 전주(錢主)였다”(p. 24)고 주장한다. 이런 긴박한 상황에서 노태우가 건의하고, 전두환이 승인하고, 노태우의 발표로 이어지는 일련의 추이, 이른바 ‘87년 체제’는 그들에게 마음 내키지 않는 일이었지만, 88올림픽 개최를 앞둔 상황에서 미국의 압력과 군부(軍部)의 동향까지 복합적으로 작용하여 항쟁은 성공했다(p. 218)는 것이 김도현의 풀이다.

이와 같은 긴박한 상황에서 김대중과 김영삼을 중심으로 하는 민추협의 6월항쟁이 성공할 수 있었던 동인을 김도현은 다음과 같이 설명하고 있다.

(1) 정치권과 운동권의 연합으로 언론의 보도 협조

(2) 운동권의 대중 노선으로의 선회

(3) 참여 방법의 대중화

(4) 개헌(改憲)이란 보편적 목표에의 공감

(5) 김영삼의 강온(强穩) 전략

(6) 통일민주당의 조직 활용

(7) 중산층과의 인식 공유

(8) 향린교회·명동성당·성공회성당 등, 성직자들의 협조(pp. 185~186)

미국에 대한 고마움 잊지 않아

이 글을 읽으면서 나는 다소 감동했다. 대부분 역사의 현장에 있었던 사람들의 회상록은 “내가 했다, 내가 거기 있었다”는 설명을 되풀이하는데, 김도현의 위 분석에는 ‘나’가 없이, 이룬 것이 있다면 누구누구의 공이라고 술회하고 있다. 명색이 한 시대의 주역이었다는 그가 목을 빳빳이 뒤로 젖히고, 허전(許田)에서 천자의 활을 빌려 사슴을 잡고, 병사들이 황제의 화살만 보고 천자(天子)에게 환호하자 조조(曹操)가 신하들 앞으로 나아가, “나야, 나!” 하고 나섰던 것처럼, 김도현이 나섰더라면 그는 벌써 죽었을 것이다. 내가 겪어보니 이것은 김도현의 타고난 미덕이었다.

이 책이 말하는 6월항쟁에 대하여 가지고 있는 김도현의 자부심은 대단하다. 그의 서술을 빌리면 “6월항쟁의 정신은 민주주의가 대한민국의 운명임을 확신시켜주었다. 어떤 사관에서 보더라도 대한민국의 운명은 민주주의 안에 있다고 확언할 수 있다. 민주주의는 비록 미국의 외삽(外揷)이 있었다고는 하지만, 우리의 의지로 선택하고 노력하고 성취한 결과였다”(pp. 15~16), “6월항쟁은 민추협이 추구했던 목표인 대통령직선제로의 민주 개헌을 국본(민주헌법쟁취국민운동본부)과의 연대를 통하여 국민 투쟁 목표로 일체화하고, 대중운동과 국회 원내 투쟁을 일치시켜 독재 세력의 양보와 굴복 타협을 쟁취하여 마침내 법 절차에 따라 제도적 민주화를 성취한 일대 평화 혁명이었다”(p. 27)고 한다.

이 대목에서 그는 분명히 미국에 우호적이었고, 그런 점에서 여타의 ‘투사’들이 일단 반미(反美)의 피켓을 들고나오는 것과는 달랐다. 또한 뒤로 갈수록 그는 미국의 공약을 ‘헛소리’(p. 203)로 치부하면서도 결국 미국이 12·12나 5·18 때 한국의 민주화를 포기하고 군부를 지지한 것은 양김의 분열에 대한 미국의 실망(p. 199)에서 비롯된 것임을 자괴(自愧)하면서도, 마지막 단계에서 6월항쟁을 묵시적 지원해준 데 대한 고마움을 잊지 않았다.

민주화는 이뤄졌는가?

그렇다면 김도현이 중년의 삶을 바친 6월항쟁을 통하여 한국의 민주화는 이뤄졌는가? 그의 말을 빌리면, “우리의 민주화는 6월항쟁으로 민주주의의 이행을 거쳐 탄핵과 선거를 통하여 평화적 정권 교체를 이룸으로써 우리의 민주주의는 세계적인 민주주의의 불황의 와중에서 탄력과 활력을 잃지 않았음을 보여주었다. 이제 민주주의의 가치와 이상과 목적에 얼마나 다가갔느냐? 곧 민주주의의 질(democratic quality)을 묻는 고비에서 ‘위기를 맞고 진통하고’ 있다”(p. 22)고 한다.

이 정도의 자평(自評)은 그의 겸손함을 잘 보여준다. “내(우리)가 민주화를 이뤄냈다”고 자만하지 않으면서 “1987년 헌정 체제의 쟁취가 민주주의의 탄탄한 미래를 열어주지 못했다. 87년 체제는 우리의 미숙한 과거, 조로한 현재, 그리고 초고속으로 ‘불시착한 미래’의 다중 충돌을 만났다”(p. 21), 더 나아가서 “민추협의 두 지도자인 김영삼·김대중이 분열하여 선거에서 승리하지 못함으로써 민주화를 5년 지체하게 만든 데 대한 책임과 비판에서 자유롭지 못하다”(p. 29)는 점을 시인하는 데에는 아픔이 따랐을 것이다.

로마의 키케로(Cicero)의 말을 빌리면 “인간들 가운데에는 자기가 사회적으로 평가받아 마땅하다고 여기며 바라는 수준만큼의 덕망을 실제로 갖추고 사는 사람이 드물다”(Esse Quam Videri; 《우정론》(De Amnicitia, § 26)). 아마도 나나 또는 다른 역사가가 6월항쟁을 평가한다면, 그 내용이 김도현의 마음에 차지 않을 것이다.

현대사가들 가운데 나를 포함하여 일부는 6월항쟁의 가치를 인정하면서도 그 결과에 대한 평가에 그리 너그럽지 않다. 왜냐하면 ‘지금의 현실’이 민주화되었다고 자찬(自讚)하기에는 너무 숨이 막히기 때문이다. “그것이 우리(6월항쟁의 주역들) 책임이냐?”고 따진다면 논의가 다른 방향으로 흘러가겠지만, 어쨌든 적어도 지금은 민주주의를 향유하고 있는 시대가 아니다.

민주화운동과 민중운동이 혼동되는 시대

그렇다면 김도현이 그토록 염원했던 한국의 민주주의는 왜 아직도 이뤄지지 않았는가? 이에 대한 나의 생각은 이렇다.

첫째로, 한국의 민주화운동이 생계형(生計型) 민주화운동으로 변질함에 따라 이념과 가치가 퇴색했기 때문이다. 민주화 세력이 기득권으로 변모했을 때 한국의 민주주의는 죽었다. 적어도 4·19혁명은, 정권을 맡을 능력이 없었던 탓이기도 하지만, 혁명의 주체가 당시 기득권이나 권력을 요구하지 않았다. 그런 겸손함이 지금은 보이지 않는다. 전업(專業) 민주화 업자(業者)의 등장이 민주주의를 죽였다. 한국의 반미(反美) 학생들은 혁명을 이끈 다음 보스턴에 있는 대학에 가는 것이 꿈이라고 말했다(p. 203).

둘째로, 지금의 운동권은 민주화운동과 민중운동을 혼동하거나 혼용하고 있다. 지금과 같은 중우(衆愚)의 민주화 시대가 군부 시대보다 행복한가? 그렇지 않다. 민주화가 폭주하여 대통령에서 이장까지 꼭 민선(民選)으로 가야 하나(p. 94)? 그건 아니다. 김도현은 “준비가 부족한 미래가 불시착하여… 포퓰리즘이 창궐하고 있다”(p. 23)고 비판한다. 그는 ‘창궐’이라는 용어를 쓰면서 주춤거리며 고민했을 것이다. 마음이 약해서가 아니라 이부(異父) 동생들에 대한 연민 때문이었을 것이다.

셋째로, 이 시대의 진보주의자들은 민중(노동자)이 역사의 주인이라는 착각에 빠져 있다. 내가 공부한 바에 따르면, 민중은 배의 기관(汽罐)이지 선장이 아니다. 배가 베네수엘라로 갈지, 스위스로 갈지는, 서글프지만, 선장의 결심 사항이다. 이 점을 혼동한 좌파들은 사냥터의 조조처럼 “나야, 나!”라고 외치고 있다. 지금은 “민중에 거역하다가 그들의 손에 죽을래(여당)?, 아니면 민중과 함께 춤추다가 그들과 함께 죽을래(야당)?”(《플루타르코스영웅전》, 〈포키온전〉 § 2)라고 묻는 로마의 멸망 전야를 보는 것 같다. 아니, 그때보다 더 혼돈에 빠져 있고 더 타락했다.

‘대한민국은 민주공화국이라는 착각’

|

| 오늘날 노조는 한국의 ‘주인’ 가운데 하나이다. 사진=조선DB |

우리는 지금 민주화가 달성되었다는 착각 속에 살지만, 한국의 민주화는 5부 능선도 넘지 못했다. 한국의 민주주의는 아직 세계 조류(潮流)의 메달 경쟁에서 등외다. 세계투명성기구(TI)가 발표한 부패인지지수(CPI, 2022)는 63개국 중 31위다. 지금 한국은 전동킥보드·배달폭주족도 못 다스리고, 노조의 기롱(譏弄)거리가 된 지 오래며, 3성 장군에게 복도에 나가 손들고 벌서라고 말하는 민주주의 취약 국가다. 완장 차면 사람들이 바뀌는 것이야 늘 보는 일이지만, 이건 아니다.

다섯째로, “우리가 결심하면 어떤 정권도 세울 수도 있고 무너트릴 수도 있다”는 호남의 정서는 그리 좋은 삶의 방법이 아니다. 좋게 말해서 그들이 캐스팅 보터(casting voter)인 것은 이해할 수 있지만, “우리가 결심하면 세상을 바꿀 수 있다”는 마음가짐은 좋은 생각이 아니다. 인생을 사노라면, 솔로몬의 말처럼 “겸손이 영광보다 먼저다”(《구약성경》 잠언 15 : 33).

이런 정서가 한국 사회에서 오히려 호남의 입지를 옥죄고 고립화하고 있다. 지금 우리의 민주화는 지역감정의 한풀이 단계를 넘어 게걸스럽게 이익집단화했다. 지금의 민주화 투사는 자랑이 아닌지, 명단을 감추고 있다. ‘개인 정보 보호의 차원’이라지만 그 허다한 국가 유공자들 가운데 왜 하필이면 민주화 투사만 개인 정보 보호를 받아야 하나? 김대중의 대통령 당선 이후 호남의 정서는 자신을 다시 돌아보았어야 한다. 나는 지금 김형석 목사(73학번)의 《광주, 그날의 진실》(나남, 2018)을 읽으며 이런 생각을 더 많이 했다.

여섯째, 내각제 개헌이 활로라는 환영(幻影)과 미망(迷妄)이 지금 우리의 허공을 맴돌고 있다. 장담하건대, 지금과 같은 선거제도와 국회의 자질로 내각제 개헌을 하면 대한민국은 3년 안에 거덜이 난다. 선거관리위원회가 이렇게 썩고도 멀쩡하다는 것이 희한하다. 이런 선거로는 내각제를 감당할 수 없다. 모든 것이 훌륭하고, 세계 10대 강국인데 정치만 썩었다고? 터무니없는 소리다. 역사를 보면 “모든 국민은 정확히 자기의 수준에 맞는 정치인을 머리에 이고 산다”.

민주화의 인플레 시대를 사는 불편함

6월항쟁은 이제 역사의 미아(迷兒)가 되었고, 6월항쟁의 열기 또한 역사의 유물로 시효가 만료되었다. 열사(烈士) 또한 너무도 많다. 열사란 자기만 원했다면 살 수 있는 길이 있었음에도 스스로 죽음의 길을 선택함으로써 정의를 실천하려 했던 사람이다. 그렇다면 한국 현대사에서 열사란 전태일(全泰壹)을 비롯한 몇 사람에 지나지 않는다. 살고 싶었지만 독재의 폭거로 죽은 사람은 열사가 아니라 순사(殉死)일 뿐이다.

민주화 투사 또한 너무도 많다. 오히려 민주화 투사에 대한 인플레 현상까지 일어나 진정한 민주화 투사의 존엄마저 갉아먹고 있다. 나는 1986년 10월 건국대 사태 당시 그들과 함께 3박 4일 동안 울고 최루가스를 마시며, 이 나라의 폭압 정치가 얼마나 잔인한가를 몸으로 체험하고 역사를 증언한다는 신념으로 기록으로 남겼다. 그들의 기준이라면 나도 민주화 투사인가?

6·29선언으로 민주항쟁은 막을 내렸다. 이후 그들은 민주화의 과실(果實)을 따 먹기 위해 한 병 속의 전갈처럼 싸웠다. 프랑스의 혁명가 당통(Georges Danton)의 독백처럼 “혁명은 혁명가를 죽인다”(“Revolution is Saturnus, who ate his child.” Georg Bu..chner, 〈Dantons Tod〉, 1 : 5).

민주화 투사들의 식언

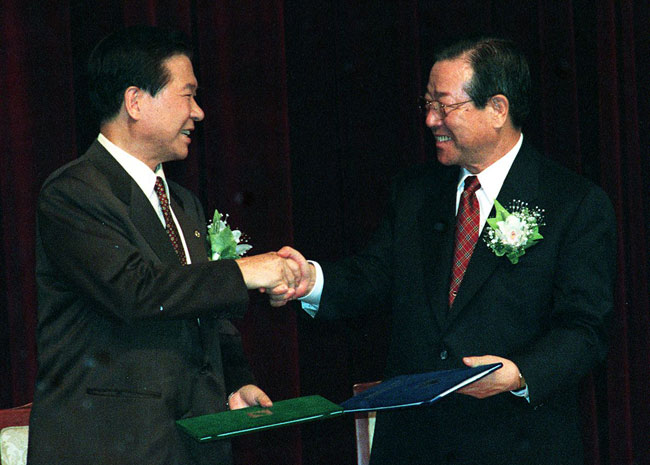

|

| 1987년 김대중·김영삼 두 사람은 대권을 위해 결별, 노태우 당선의 길을 열었다. 사진=연합뉴스 |

내가 두 김씨의 식언을 문제 삼는 것은, 김대중의 욕심과 김영삼의 무모함이 6월의 정신을 빛바래게 했기 때문이다. 1987년 연말, 노태우가 대통령 선거에 출마하면 김영삼과 김대중이 분열·출마함으로써 노태우가 당선되리라는 군부의 판단은 맞았다(p. 218). 본디 민추협의 회원은 무보수의 직업 민주화 운동가이자 평범한 아버지·어머니였다(p. 29). 김대중의 민주화 투쟁이 돈으로 얼룩지고(김면중, 《DJ 블랙박스》, 신세대사, 1997), 김영삼의 민주화 투쟁이 용기와 지혜를 혼동했을 때 6월의 정신은 끝났다.

빨대부대가 된 민주화 투사들

|

| 1997년 11월 3일 후보 단일화 합의문을 교환하는 김대중·김종필씨. 김종필과 한국 보수는 이때 죽었다. 사진=조선DB |

여기에 마지막 일격을 가한 것이 곧 DJP연합이다. 이것은 정치 도의도 없는 야합(野合)으로서, 국무총리 한 자리와 국회 단체교섭권을 얻어 국고지원금을 받을 수 있도록 인류 초유의 국회의원 꿔주기로 영혼을 팔음으로써 정치를 타락시켰다. 이때 김종필과 함께 한국 보수도 죽었다. 김대중이야 “나의 집권이 곧 민주화”라고 주장할 수 있지만, 김종필의 명분은 무엇인가? 이런 점에서 DJP연합에 있어 김종필의 죄가 더 크고 비굴하다 단언할 수 있다.

“이 땅의 보수는 죽었는가?”라고 양동안(梁東安)이 외롭게 싸우며 꿈꾸던 세상도 이때 죽었다. 이는 보수의 가치가 사라진 데 대한 추도사가 아니라 보수가 죽음으로써 진보가 독주하게 될 후과(後果)에 대한 걱정일 것이다.

하지만 지금과 같이 권력이 폭주하고 민중이 질주하는 상황은 반드시 반동(反動)을 부르기 마련이다.

그렇다면 김도현이 청춘을 바친 민주화의 꿈은 수포가 되었나? 그건 아니다. 김도현은 아마도 이 용례를 불편하게 여기겠지만 그는 주군(主君)을 잘못 만났을 뿐이다. “비상한 인재는 비상한 시대에 비상한 공적을 남긴다”(유길준). 김도현은 난세에 태어난 것이 행운일 수도 있다. 그러나 그들의 주군은 그를 알아보지도 못했고 바로 쓰지도 않았다. 한 장부가 주군을 섬기는 데는 기준이 있다. 곧, 그 주군이,

(1) 열린 귀를 가졌는가?

(2) 역사의 가르침을 이해하는가?

(3) 합법성에 하자가 없는가?

(4) 청렴했는가?

위의 질문을 김대중과 김영삼에 대입해 본다면, 김영삼은 “머리가 부족하면 훌륭한 부하에게 빌릴 수 있지만 건강을 빌릴 수는 없다”고 말한 것을 보면, 귀가 열린 사람이었다. 김대중도 귀가 어두운 사람 같지는 않았다. 두 사람 모두 집권에 합법성의 하자(瑕疵)가 없었다.

‘그들은 역사를 알았는가?’

그러면 두 번째 질문, 그들은 역사를 알았는가? 이는 그들이 공부를 했는가?라는 질문으로 바꿔 물을 수도 있다. 이 점에서 한 사람은 합격점을 받지 못했다. 김영삼이 “말당(未堂) 서정주의 시”를 말할 때 국민이 얼마나 기겁했는가? 그는 공부가 부족했다. 정치란 결기만 가지고 되는 일이 아니며 공부해야 한다. 왕양명(王陽明)의 《전습록(傳習錄)》에 따르면, 천하가 어지러운 것은 정치인들이 공부하지 않은 탓이다(天下不治 學問不明).

그렇다면 김대중의 경우에는? 어느 해인가 한국정치학회 연차 총회를 하는 자리에 대통령 후보 김영삼·김대중·정주영(鄭周永)이 점심밥을 사러 와 학회 전원과 악수하며 인사를 나눈 적이 있다. 김영삼과 정주영은 그저 의례적으로 악수하고 지나갔는데, 김대중은 나에게 “동학(東學)을 공부하신 분이군요?” 했다. 내 책을 읽었다고 해서 그가 역사를 안다고 말하려는 것이 아니라, 나와 같은 비학(非學)의 글을 읽었으니 다른 책들도 많이 읽은 것이 아닌가 싶어 하는 말이다.

청렴과 관련하여 말하자면 김대중의 경우에는 한비자(韓非子)가 경계한 팔간(八奸) 가운데 혈육(血肉)을 다스리지 못했다. 세계 역사에 아들 삼 형제가 국회의원을 지내고 그들 셋이 모두 비리에 연루된 사례가 있었던가? 《성경》의 세 현자(賢者)인 아브라함과 다윗과 솔로몬의 아들들은 모두 망나니였다. 자식은 뜻대로 안 된다는 것을 우리는 잘 안다. 그러나 나 자신을 비롯하여, 자식의 잘못은 부모의 허물이다. 이런 점에서는 김영삼도 떳떳하지 못했다.

태극기부대는 신기루였다

이런 주군을 섬기기에는 안동(安東) 세거(世居)의 김도현으로서 마음이 불편했을 것이다. 부패한 지도자는 폭군보다 더 국민을 힘들게 하고, 무능한 지도자는 혼군(昏君)보다 더 국민을 힘들게 한다. 그리고 그들의 적자(嫡子)임을 자부하는 지금의 민주화 투사들. 현재 다들 경험하고 있지만 막 나가는 민주화는 박정희·전두환 군정(軍政) 시대보다 더 국민을 힘들게 한다.

지금과 같은 민주화의 시대에 우리가 진실로 두려워해야 할 것은 퇴행(退行)의 시대가 반드시 온다는 점이다. 역사를 모르는 사람이면 그 위험을 체감하지 못하겠지만 그 상황은 심각하다. 박정희·전두환 시대의 향수가 그것을 보여주고 있다. 태극기부대를 보며 보수가 살아 있다고 기고만장했던 목사들. 그러나 태극기부대는 신기루(蜃氣樓)였다. 이미 돈의 그림자가 어른거리고, 국회의원 공천이 추문(醜聞)을 일으켰을 때 그 의미는 더 이상 가치가 없다. 그리고 그들이 내세운 후보자들은 진정으로 국가와 민족을 걱정하는 얼굴이었나? 보수를 분열시켰다는 역사의 지탄을 어찌 피해 가려는가?

김도현, 그때만 해도 당신은 낭만도 있었고, 순수했다. 그러나 지금 그런 식의 낭만이나 순수함은 국민의 눈길을 끌지 못한다. 우리는 이미 25만원에 영혼을 팔았다. 이재용과 정의선에게 25만원이 무슨 의미가 있는가? 마트의 매대 앞에서 물건을 계산하며 속상해하는 주부에게 6월항쟁은 양파 하나 값도 안 된다. 이러니 저러니 해도 국민이 가장 힘들었던 시대는 김영삼 정부 때일 것이다. IMF라는 외환(外患)으로 그 시대의 어려움을 모두 치환(置換)할 수는 없다. 국난(國難)을 극복하는 것도 지도자의 책임이다.

전두환 시대보다 더 팍팍한 삶

분명한 것은 민주화되었다는 지금이 삶은 전두환 시대보다 더 팍팍하다. 이것은 어떻게 설명해야 하나? 사회안전망은 이미 붕괴했다. 한국 현대사에 서민이 살기 가장 편안했던 시절은 전두환의 ‘대통령 통치 기간’이었다. 김도현이 아프게 시인하듯이, 그 시절에 물가는 3.3% 이하로 잡혔고, 경제성장률은 12%를 넘었으며, 40억 달러 무역 흑자에 나라는 경축 분위기였고, 치안의 불안 또한 없었다(p. 119). 물론 이러한 평가는 전두환 정권의 정통성을 인정하는 문제, 그가 집권하기 이전에 저지른 어떤 폭압의 문제에 대한 면죄(免罪), 또는 그 뒤에 민주화 세력의 집권이 없었어야 한다는 논리와는 전혀 별개의 사안이다.

빵을 해결하지 못하는 민주화는 공허하다. 이 땅 위에 진정 민주화를 세운 사람은 김영삼이나 김대중이나 자칭 투사들이 아니라, 서독에 간 광부와 간호사, 베트남에서 죽은 우리 형제들, 중동의 열사(熱沙)에서 살아 돌아온 노동자들이다. 먹고살 경제가 일어선 다음에야 민주주의도 가능하다(최장집). 빵보다 자유가 소중하다는 주장은 굶어보지 않은 사람의 호강한 소리이며, 지나가는 김에 한 번 해본 소리이다.

광주 민주화 투쟁의 적손자인 6월항쟁은 옳았을 수 있다. 그러나 그 과실에 취했을 때 그 시효는 불투명해졌다. 그를 비방하는 것은 살인죄의 최저 형량과 같다. 이재명(李在明)이나 그 일당처럼 오염된 무리는 민주 투사도 아니고, 민주화의 과실을 즐길 수 있는 수권자도 아니다. 그들은 이미 “깨끗한 패배보다는 더러운 승리”의 길을 가겠노라고 공언했다. 여기에서 무슨 송양지인(宋襄之仁)을 내세우는가? 그런 식의 권력이라면, 시라쿠사이의 격언처럼, “권력은 가장 아름다운 수의(壽衣)이다”(《플루타르코스영웅전》, 〈카토전〉 § 24).

그래서 존 S. 밀이 그의 《자유론》에서 절규한 것처럼, “인류 역사상 공정한 선거란 존재하지 않았다. 돈 봉투 흔들며 막 나가는 사람이 이긴다. 따라서 보통선거가 최선의 장치는 아니다. 중우 1만 명이 외치는 소리가 현자 한 명의 지혜만 못하다”.

그러나 민중주의가 난무하는 지금의 현실에서 이와 같은 외침은 메아리 없는 광야의 부르짖음과 같다. 지금 우리에게 필요한 사람은 노숙(魯肅)이 아니라 장판교(長板橋)의 분노한 조운(趙雲)이다. 로마 시대에 도편추방(陶片追放)으로 추방된 9명 가운데 대부분은 청렴했기 때문에 민심을 잃은 사람들이었다. 세상은 정의(正義)가 이기는 무대가 아니다. 그것은 설화일 뿐이지 현실은 그렇지 않다.

한국의 민주화는 얼마나 걸릴까?

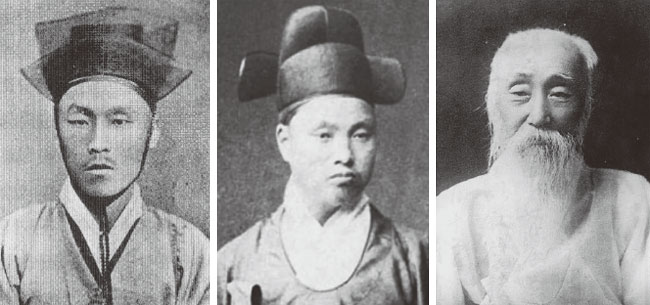

|

| 구한말의 3김. 왼쪽부터 김옥균·김홍집·김윤식. |

김시습(金時習)은 “내가 죽은 뒤 천년이 지나면 나를 찾을 사람이 나타날 것이다”라고 말하며 눈을 감았다. 그러니 김도현의 꿈이 100년 안에만 이루어져도 빨리 오는 셈이다. 김도현의 시대는 100년 안에 오지 않을 것이다. 그리고 그 시간이 지난 다음 “좋은 세상이 오면” 당신은 다시 평가를 받을 것이다. 6월 항쟁은 “시작은 있으되 끝이 없었다”(有始無終, p. 225)는 당신의 자평이 맞다.

나는 《뿌리 깊은 나무》의 〈백 년 전의 세 김씨 : 김옥균·김홍집·김윤식의 삶과 죽음〉의 끝을 이렇게 맺었다.

“김옥균은 너무 과격했고, 김홍집은 다소 무능했고, 김윤식은 너무 때가 묻었다.”

이것이 6월항쟁에 대한 나의 소회(所懷)이기도 하다.⊙