⊙ 1904년 11월과 12월 《제국신문》 두 건의 편지 기고… 미국행 운임, 배의 크기, 선내 생활, 일본 풍경 등 기록

⊙ “시모노세키와 고베에 와 보니 우리나라 산천같이 벌겋게 벗어진 곳이 없다”

⊙ “웃사람들 잘못 만나 이 모양인 줄 매일 연설하고 그 보배로운 상투를 좀 베어버리라 하야 다 듣는 뜻을 표합디다”

⊙ “대한 사람은 잘하나 세상에 못된 구석으로만 몰리니 더욱 원통한지라”

鄭晉錫

1939년생. 중앙대 영문학과 졸업, 영국 런던대 정경대학(LSE) 언론학 박사 / 한국기자협회 편집실장, 관훈클럽 사무국장, 언론중재위 위원, 방송위 위원, LG상남언론재단 이사, 한국외국어대 언론학 교수, 同 사회과학대학장, 정책과학대학원장 역임 / 저서 《두 언론 대통령 이승만과 박은식》 《항일민족언론인 양기탁》 《언론인 춘원 이광수》 《대한매일신보와 배설》 《한국언론사》 《선각자 서재필》 《언론조선총독부》 《전쟁기의 언론과 문학》 등

⊙ “시모노세키와 고베에 와 보니 우리나라 산천같이 벌겋게 벗어진 곳이 없다”

⊙ “웃사람들 잘못 만나 이 모양인 줄 매일 연설하고 그 보배로운 상투를 좀 베어버리라 하야 다 듣는 뜻을 표합디다”

⊙ “대한 사람은 잘하나 세상에 못된 구석으로만 몰리니 더욱 원통한지라”

鄭晉錫

1939년생. 중앙대 영문학과 졸업, 영국 런던대 정경대학(LSE) 언론학 박사 / 한국기자협회 편집실장, 관훈클럽 사무국장, 언론중재위 위원, 방송위 위원, LG상남언론재단 이사, 한국외국어대 언론학 교수, 同 사회과학대학장, 정책과학대학원장 역임 / 저서 《두 언론 대통령 이승만과 박은식》 《항일민족언론인 양기탁》 《언론인 춘원 이광수》 《대한매일신보와 배설》 《한국언론사》 《선각자 서재필》 《언론조선총독부》 《전쟁기의 언론과 문학》 등

올초 다큐멘터리 영화 〈건국전쟁〉(김덕영 감독)이 누적 관객 100만을 넘어서는 돌풍을 일으켰다. 이를 보면서 이 영화가 불러일으킨 이승만(李承晩·1875~1965년)에 대한 인식 변화에 주목하게 된다. 기존의 편향되고 부정적인 시각에서 벗어나 이승만의 면모를 객관적·긍정적인 시각에서 올바르게 인식할 수 있는 계기를 마련했다는 사실에 더 큰 의미를 부여할 수 있겠다.

이승만은 독립운동가, 정치가로서 대한민국 초대(初代) 대통령에 선출되어 나라의 기틀을 세운 역사적 인물이다. 하지만 그가 언론인이었다는 사실은 일반인들이 잘 모르는 것 같다. 이승만은 우리 신문 맹아기(萌芽期)의 기자였고, 평생을 말과 글을 무기로 일제와 싸운 거인이었다. 질풍노도의 시대를 헤쳐 오는 동안 언론을 항일운동과 정치 활동의 방편으로 활용하였다. 필자는 47년 전에 〈신문기자로서의 이승만〉이라는 논문을 《월간중앙》 1977년 4월호에 발표한 적이 있는데 이승만의 다큐멘터리 영화를 계기로 ‘언론인 이승만’을 다시 살펴보고 싶은 생각이 들었다.

《조선일보》가 광복 50주년 및 창간 75주년 기념사업으로 1995년 2월 〈이승만과 나라 세우기〉라는 대규모 전시회를 열었을 때에 나는 자문교수였다. 그때로부터 벌써 29년의 세월이 흘렀다. 전시회에는 ‘기자 이승만’ 코너를 따로 만들어 언론인 이승만의 면모를 소개하였다. 전시회와 함께 《조선일보》는 《이승만의 말과 글》을 출간했는데 그 권두 논문도 필자가 집필했다.

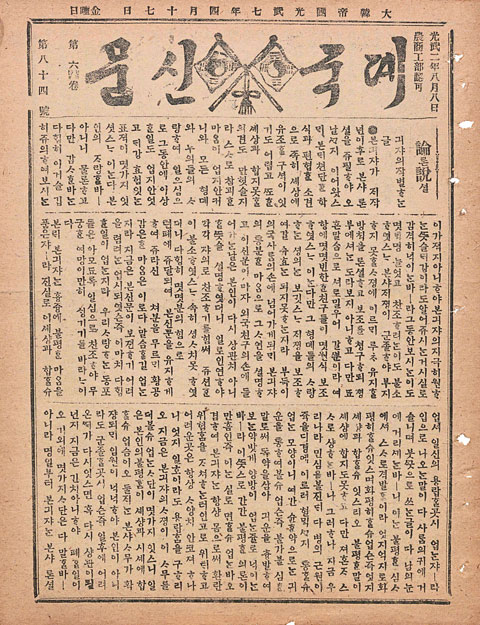

《매일신문》과 《제국신문》

이승만은 1898년 1월 1일부터 배재학당 학생들이 주간(週刊)으로 발행한 《협성회회보》를 통해 언론과 처음 인연을 맺었다. 이 주간 신문은 3개월 후에 《매일신문》(1898년 4월 9일)으로 발전하였는데 이때는 주필을 맡아 본격적인 언론 활동을 펼쳐나갔다. 《매일신문》은 창간 직후 지령 제32호였던 5월 16일 자 1면에 러시아와 프랑스가 이권(利權)을 요구한다는 내용의 외교문서를 폭로하여 거센 반대 여론을 불러일으켰다.

러시아는 목포와 진남포 조계지(租界地) 근방 4방으로 10리를 사겠다고 요구했고, 프랑스는 평양의 석탄광을 하나 채굴하여 경의선 철도 부설에 사용하겠다고 강요했다. 《매일신문》은 두 열강의 부당한 요구를 세상에 널리 알리고 반대 여론을 선도하여 이를 저지, 좌절시키는 성과를 거두었다.(러시아와 프랑스의 외교문서 원문은 《구한국외교문서(舊韓國外交文書)》, 제17권, 아안(俄案) 1, 고대 아세아문제연구소, p.387 참고)

이승만은 직후 《제국신문》(1898년 8월 10일) 창간에 참여하여 초창기 언론의 보도와 논평 기능의 기틀을 잡는 데 앞장섰다. 《매일신문》과 《제국신문》은 한글 전용이었다. 두 신문은 어문(語文) 일치 일상적인 우리말 기사와 논평으로 서민 독자의 호응을 얻고 신문의 영향력을 확산할 수 있었다. 이승만이 광복 후에 발표한 글과 성명서 등에도 구한말(舊韓末) 젊은 언론인 시절에 사용하던 단어와 문장투가 그대로 남아 있는 경우를 흔히 확인할 수 있다.

《제국신문》 창간 일주일 후에 실린 기사가 발단이 되어 일본인이 경영하는 《한성신보(漢城新報)》와 벌인 논전(論戰)은 ‘기자 이승만’의 모습을 실증적으로 보여준다. 문제가 된 《제국신문》 8월 16일 자 〈잡보〉 기사를 보자.

〈그저께 오후에 어떤 친구가 회동 벽문으로 지나가는데 일인 촌상장태랑의 전당집 안에 한 대한 병정이 군복하고 요강 하나를 들고 앉았는데 일인 하나가 무수히 때리고 욕하는지라 그 병정의 말이 이리 할 것이 아니라 경계가 뚜렷하니 말을 들으라 한즉 일인이 듣기 싫다고 발로 차며 손으로 때리다가 심지어 덜미를 쳐서 내쫓는지라 이것을 보매 분함을 이기지 못하여 그 병정더러 연유를 물은즉 그 일인 놈이 쫓아와서 병정을 내려쫓고 그 친구는 밀치며 길에서 말하지 말라고 욕을 하거늘 그 친구가 더욱 분하여 아무리 생각한들 원수의 천하고 불쌍한 대한 사람이 되었은즉 호소할 곳이 없는지라 그러나 참아 그저 있기는 원통하여 그 정다운 일본 경찰소에 가서 말하되 남의 나라 병정이 막중한 군복을 입고 전당 찾으러 간 사람을 경계는 듣기 싫다 하고 무리히 구타하는 것과 제집 문 앞은 즉 큰길이라 길에서 병정더러 그 곡절을 묻는다고 점잔은 사람을 욕보임은 필경 저의 죄상이 드러날까 하야 이 같은 야만의 행위를 하는 것이니 이는 양국 교제에 대단히 해로운 일일뿐더러 죄범이 또한 적지 아니한지라 이런 놈을 다스려 후일 다시 이런 악습이 없어지게 하여 달라 한즉 그 사람들은 본래 조선 인종과 생각이 같지 아니한 고로 남의 나라 백성을 인연하야 내 백성을 다스리는 것은 옳지 않게 여기는지라 좋은 말로 사과하며 위로하야 하는 말이 그만 돌아가면 마땅히 징치(懲治)하여주마 하는지라 그 친구가 더 할 길 없어 분을 참고 돌아가며 조선에 태어난 것만 분하다고 탄식하고 가더라.〉

‘대한 사람 봉변한 사실’

2주일 후 8월 29일 자 〈잡보〉는 또다시 일본인의 행패를 고발했다. “어제 저녁 8시에 수표교 앞에서 일인 하나가 조선 사람 하나를 칼로 쳐서 손이 상하였는데 일이 장황히 되어 여러 대한 사람이 일본 경찰소에 매 맞고 갇혔는데 자세한 말은 다시 등재하려니와 이것을 보면 이 나라 사람은 다 죽어도 관계치 않은 터라”고 짧은 기사를 내보낸 것이다.

이튿날 8월 30일 자에는 상세한 사건 전말이 실렸다. 〈대한 사람 봉변한 사실〉이라는 제목의 기사는 1면 논설에서 시작하여 전체 지면 4페이지 가운데 2페이지 반을 차지하는 분량의 긴 글이었다. 일인(日人)이 한국 사람을 이유 없이 칼로 찔렀는데도 한국 순검(巡檢)은 수수방관하면서 자기네 백성을 보호하지 못하는데, 일인 순사가 달려와서 적반하장으로 칼 맞은 한국 사람을 자기네 경찰서로 연행했다는 것이다. 현장에 있던 한국 군중은 격분하여 일대 소동이 벌어졌고 칼질한 놈을 우리가 보는 앞에서 처벌하라고 요구했으나 아무 소용이 없었다. 《제국신문》은 이 사건을 비분강개하는 투로 소상히 다루었다.

《제국신문》이 두 차례 연달아 일인들의 행패를 보도하자 《한성신보》가 나서서 일인들의 비행을 변호하면서 《제국신문》을 공격하는 기사를 실었다. 《한성신보》는 일본 외무성 비밀보조비를 받아 1895년 2월에 창간된 일본인 경영 신문이었다. 이 신문은 일본의 한반도 침략을 대변하면서 주한 일본인들의 권익을 옹호하고 있었다. 1895년 10월 8일 일인들이 저지른 명성황후 시해 사건의 비밀 본거지도 이 신문이었다.

《한성신보》는 《제국신문》이 조그마한 일을 침소봉대(針小棒大)했다고 주장하면서 기사를 쓴 《제국신문》 ‘기자 이승만’의 이름을 구체적으로 지목하여 비난했다. 이승만은 《한성신보》의 기사에 반박하여 이렇게 썼다.

〈뎨국신문 기자 리승만이라고 성명을 들어 책망하였으니 리승만이가 이런 일에 책망 듣는 것은 나라를 위하야 대단히 영광으로 아노라. 또 말하기를 뎨국신문 기자가 그날 신문 채울 말이 없어 스스로 꾸며 한 폭 그림을 그렸다고 하였으니 스스로 그림 그린 것이 아니라 적확한 사실을 비추어 사진 박은 것으로 우리는 생각하노라. 또 말하였으되 지난달 이십구일과 삼십일 뎨국신문에 기재한 바 대한 사람이 봉변한 사건에 대하야 수표교(水標橋)에서 배 사 먹던 일인이 대한 사람에게 침을 뱉어 무리히 함을 놀라 우연히 물리치려 하다가 가졌던 칼에 다쳐 약간 피가 흘렀다 하였으니 그것은 매우 소상한 듯하나, 그 아래 말하기를 여러 사람들이 성군작당(成群作黨)하여 일본 영사관 앞에 모여 크게 작경(作梗·못된 행실을 부림)하려 하는 것을 위급히 여겨 일본 경찰관이 그 격동하는 자들을 잡으매 무리가 점점 흩어졌다고만 하였고 그 사람들을 잡아들여다가 어찌하였다는 말은 없으니 그 말을 좀 자세히 들었으면 좋을 듯하나 그날 우리 신문에 그 사람들을 잡아들여다가 무수히 때렸다고 하였거늘 그 말은 발명치 아니하였으니 더 듣지 아니하여도 소상히 짐작할 일이오….〉 (《제국신문》, 1898년 9월 1일 논설)

《한성신보》는 이후 연달아 두 차례나 《제국신문》을 비난했고, 《제국신문》도 반박했는데(9월 21일 자 논설) 역시 이승만의 반론이 확실하지만 생략하겠다.

옥중에서도 언론 활동 계속

이승만은 이 무렵에 정치적 민중운동으로 만민공동회(萬民共同會) 가두연설에 나서서 보부상패들과 대결하면서 글과 말을 통한 반외세 개혁운동을 전개했다. 그는 중추원(中樞院) 의관(議官)으로도 선출되었으나 독립협회 해산 직후인 1899년 1월 9일에 체포되었다. 박영효(朴泳孝)와 내통하여 고종의 폐위(廢位)를 모의하고 공화제를 실시하려는 음모에 가담했다는 수구파들의 모략 때문이었다.

그런데 이승만은 함께 갇혀 있던 최정식(崔廷植)의 교사(敎唆)로 탈옥(脫獄)을 기도하여 일단 탈옥에 성공하여 배재학당에 은신하였으나 다시 체포, 투옥되었다.

재판 결과 이승만과 함께 탈옥했던 최정식은 7월 23일 사형에 처했고, 이승만은 당초의 고종 폐위 음모 혐의는 증거가 없으나, ‘탈옥죄’에 대해 태(笞) 100대와 종신(終身) 징역이 선고되었다. 이때 재판장은 김옥균(金玉均)을 암살하고 독립협회 탄압에 앞장섰던 인물인 홍종우(洪鍾宇)였다.

종신 징역이 선고된 이승만은 1904년 8월에 특사(特赦)로 석방될 때까지 5년 7개월간 옥중(獄中) 생활을 계속했다. 하지만 옥중에서도 《제국신문》 논설을 집필하고 《독립정신》을 저술하는 등 언론 활동을 계속하는 특이한 기록을 남겼다.

이승만은 《제국신문》 창간부터 감옥으로 들어간 후에도 논설 집필을 계속하다가 1903년 4월 17일에 중단하였다. 이때 이승만은 ‘기자의 작별하는 글’(《제국신문》, 1903년 4월 17일)을 남겼다.

“진실로 이 세상과 합할 수 없어…”

〈본래 본 기자는 흉중에 불평한 마음을 품은 자라. 진실로 이 세상과 합할 수 없어 일신에 용납할 곳이 없는 자라. 입으로 나오는 말이 다 사람의 귀에 거슬리며 붓끝으로 쓰는 말이 다 남의 눈에 거리끼는 바니 이는 불평한 심사에서 스스로 격발함이라 어찌 억지로 화평히 할 수 있으며 화평히 할 수 없는즉 어찌 세상과 합할 수 있으리오.〉

이승만은 이 글에서 ‘극약을 쓰지 않으면 병든 나라를 치유할 수 없는 지경에 이르렀으니 독한 약에 해당하는 글을 쓰게 되었다’면서 자신이 시대와 불화하는 이유를 설명했다.

“지금 우리나라 민심을 볼진대 다 병의 근원이 죽을 지경에 이르러 혈맥까지 통할 수 없는 모양이니 여간 순한 약으로는 기운을 통하여 볼 수 없는즉 불가불 심한 말로써 독약을 삼아 기운을 충발하여 보는 약밖에 양방(良方)이 없는 줄로 여기는 바라.”

그래서 위험을 무릅쓰고 심한 말을 하고 글을 쓰지 않을 수 없었다고 주장했다.

이승만의 옥중 논설 집필에 관해 《제국신문》 사장 이종일(李鍾一·1858~1925년)도 증언을 남겼다. 이종일은 1898년 8월 《제국신문》을 창간하여 1907년 6월 신문 경영에서 손을 뗄 때까지 9년간 재정난과 러일전쟁 기간 일본군의 검열에 시달리면서 어렵사리 신문 발행을 계속하다가 마침내 정운복(鄭雲復)에게 경영권을 양도하였다. 그는 〈본사의 행복과 본 기자의 해임〉(1907년 6월 7일이라는 퇴임사에 해당하는 글)에서 이승만이 옥중에서 27개월 동안 논설을 집필했다고 썼다. 역산(逆算)하면 옥중 집필 시점은 투옥된 직후인 1901년 1월 무렵이 된다.

무기징역수 이승만은 1904년 8월 특사로 석방되었다. 민영환(閔泳煥) 등 혁신파가 정권을 잡자 130여 명 죄수들과 함께 자유의 몸이 된 것이다. 그는 출옥 직후 다시 《제국신문》에 복귀하였다가 3개월 후 11월 5일 미국 유학 길에 올랐다.

작년은 미주 이민 100주년

필자는 다큐멘터리 〈건국전쟁〉이 화제가 되면서 47년 전 ‘언론인 이승만’을 연구하던 때에 발굴했던 자료를 다시 읽어보다가 새로운 사실에 주목하게 되었다. 이승만이 미국으로 떠나던 1904년 11월과 12월 《제국신문》에 실었던 두 건의 편지(논설) 내용에는 중요한 역사적 사실이 담겨 있었다.

두 글은 이승만이 미국으로 가는 도중 일본 고베(神戶)에 잠시 기항하던 때와 미국 도착 전 선상에서 기록한 현장 르포 기사 성격의 글이다. 같은 배를 타고 있던 서양인, 한국, 중국, 일본 승객들의 모습과 배의 운임, 이미 미국에 가 있는 일부 한국인의 행태까지 언급하고 있어서 흥미를 끌었다. 기자 이승만의 현장 르포 기록은 미주(美洲) 이민사 연구에도 새로운 자료가 될 수 있을 것이다.

작년(2023년)은 한국인의 미주 이민 120주년이었다. 하와이로 떠난 첫 이민자는 1902년 12월 22일 제물포(인천)에서 일본 상선 겐카이마루(玄海丸)호 편으로 나가사키(長崎)로 향했던 121명이었다. 이들은 나가사키항에서 신체검사를 받았는데 20명이 탈락하여 검역에 통과한 101명이 하와이로 떠났다. 고베와 요코하마(橫濱)를 거쳐 태평양을 건너는 긴 항해가 시작되었다. 해가 바뀐 1903년 1월 13일 낯선 이국땅 하와이 호놀룰루항에 입항했는데 이곳 검역 신체검사에서 또다시 4명이 탈락하여 97명만 상륙 허가를 받았다. 한국인의 첫 하와이 이민이었다. 이 해를 한국인 미주 이민의 기점으로 삼아 2023년은 이민 120주년으로 공식화되었다. 그래서 미주한인회 서북미연합회는 작년에 《미주한인 동포사회의 발전과 도전; 1903~2023》이라는 제목의 중량감 있는 책을 출간했다.

1903년에 시작된 이민은 1905년 7월까지 65차례에 걸쳐 한국인 7226명이 미국으로 건너갔다. 성별로는 남자 6048명, 부녀자 637명, 아동이 547명이었다.(윤병석, 《해외동포의 원류》, 집문당, 2005, p.24.) 그런데 성별 숫자를 합하면 7232명이기 때문에 6명이 차이가 난다. 1905년 4월에는 노동이민이 금지되었는데, 이민 숫자를 다르게 집계한 연구도 있다. 총 63편 선편으로 7500여 명의 노동이민(일부 부양가족 포함)이 하와이로 이주해갔다는 통계도 있다(Patterson, Wayne, 2000, p.1. 오인환-공정자, 논문 재인용). 또 다른 통계로 정부 파견으로 하와이를 시찰했던 윤치호는 총 7519명(남 6546명, 여 474명, 아동 509명)이 하와이로 갔다고 기록했다(윤병석, 같은 책, p.25). 자료들을 종합하면 7000여 명에서 7500명 이상의 성인 남녀와 아동까지 이민을 떠났던 것으로 볼 수 있다. 이후에도 미국으로 이민을 간 사람은 더 있지만, 여기서 이민사를 더 깊이 살펴보지는 않겠다.

“한국인, 의복·거처부터 청결히 해야”

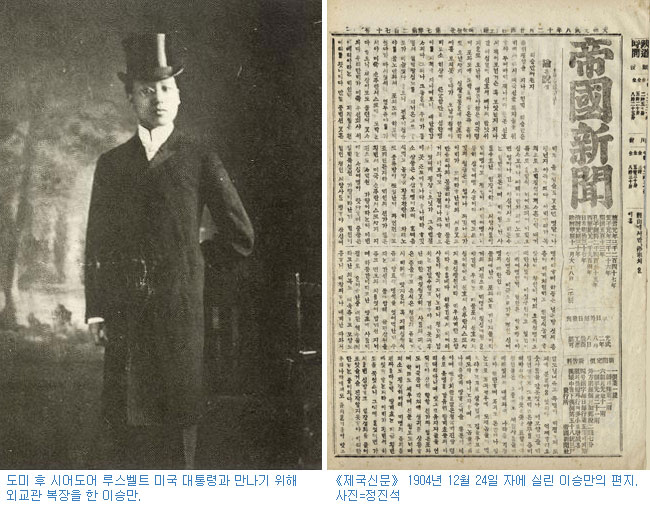

이승만은 첫 이민이 시작된 다음 해인 1904년 11월 5일, 제물포(인천)에서 미국 배 오하이오호를 탔다. 《제국신문》은 “본사 사원 리승만씨는 미국에 유학차로 본월 오일에 인천서 떠나…”라고 보도했다(《제국신문》 1904년 11월 24일, 〈李氏自日向米〉).

이승만이 탄 배는 목포와 부산을 거쳐 11월 10일 일본 고베에 도착했다. 이후 20일에 사이베리아호로 갈아타고 미국으로 떠났다. 고베에 머무는 동안 이승만은 《제국신문》에 첫 번째 편지를 보냈는데 한 달 반이 지난 11월 26일 자에 〈미국으로 가는 이승만씨 편지〉라는 제목으로 1면 머리 논설란에 실렸다.

이승만은 인천에서 고베까지 갔던 경과를 간단히 설명한 다음에 신문기자로서 객관적인 정보를 다음과 같이 기록했다. 항목을 나누어 현대문으로 정리해본다.

첫째, 하등가(下等價)는 고베까지 지폐 십이 원이다.(‘하등가’란 3등칸 운임이다.)

둘째, 일인과 청인(중국인)이 많이 탔으며, 그 외에는 하와이로 가는 역부(役夫)가 거의 칠십 명가량이다.(한국인 노동자 약 70명이 타고 있었던 것이다.)

셋째, 한국인 노동자 가운데 추루(醜陋)하고 몸에서 냄새나는 사람은 일인들이 가까이하기를 싫어하며 같은 대접을 못 받으니 우리나라 사람들은 먼저 의복과 거처를 정결하게 하는 것부터 배와야 하겠다.

고베에서 미국 샌프란시스코 가는 운임은 지전(紙錢·종이돈) 60원이면 선가(船價)는 되고 그곳에 가서 금전 오십 원이 있어야 하륙(상륙)하는데, 이것은 항구에서 내어 보이기만 하고 다시 찾아가는 돈이다. 이 돈이 없으면 도로 돌려보내기 때문에 도합 지전 백여 원이면 미국에 갈 수 있다.

이승만은 이 같은 운임을 알려주면서 말한다.

“그러므로 진실로 공부하고자 하는 이들이 이 돈을 변통하여 미국에 가서 천한 일이라도 하여 얻어먹어 가면서라도 학문을 잘 배와가지고 돌아오면 나라에 유익할 것이다. 총명한 자제들을 많이 권면코자 하는 바이다.”

이승만이 본 일본 풍경

같은 편지에서 이승만은 인천에서 고베까지 가는 동안 보고 느낀 바를 적었다. 이를 현대어로 풀이하면 대략 다음과 같다.

〈목포는 항구 터가 대단히 넓고 산세와 돌이 다 기묘하게 되었으나 아직 항구 모양이 어울리지 못했다. 부산은 개항한 지 오랜 고로 부두와 도로도 많이 수축하고 현재 역사(役事)도 많이 하고 있으며 집들도 많이 지었다. 산의 형세는 실로 절승하게 되었으나, 가는 곳마다 한심한 것은 그중 높고 좋은 곳은 다 외국인의 거처한 바요 제일 깊고 더럽고 처량한 곳은 대한 사람들 처소다.

어찌하야 우리나라 사람들은 곳곳이 이러한고. 이는 토지, 인물이 남만 못한 것이 아니오, 다만 풍기(風氣)를 열어주지 못한 연고라. 책망이 위에 있는 이들에게로 돌아갈 수밖에 없다.

시모노세키와 고베에 와 보니 산에는 수목이 덮여 있다. 우리나라 산천같이 벌겋게 벗어진 곳이 없다. 항구에는 큰 화륜선(火輪船)이 여러 척씩 들어섰으며 작은 윤선(輪船)과 풍범선(風帆船)은 그 수를 셀 수 없을 지경이다. 사방에 기계소(공장) 굴뚝은 하늘에 닿은 것이 무수하고 이편저편에서 열차는 왔다 갔다 하는데 기계 통에 김 빼는 소리는 쉬일 새 없이 원근에서 서로 응하며 고베 항구에 내리니 전후좌우에 누각(樓閣·빌딩)도 굉장하거니와 남노소(男少老)의 분주한 모양은 과연 일들 많이 하는 세상이라.

긴 담뱃대를 물고 낮잠 자는 사람은 볼 수 없으며 산천은 다 괴이한데 심지어 돌 한 개 나무 한 그루도 그저 버려둔 것이 없이 다 기기묘묘하게 꾸며놓았으나 다 견고하고 질박한 정도가 부족하여 천연한 태도가 보이지 않는다. 우리 대한 삼천리 금수강산을 우리 손으로 이렇게 꾸며놓았으면 첩첩이 절승함이 어찌 이에 비하리오.

그러나 배에서 대한 사람 하나 우연히 말끝에 일본 바닷물이 대한 바닷물만 못하다 하니 이는 실없이 하는 말인데 일본 하등 여인 하나가 앉았다가 듣고 얼굴색이 바뀌면서 하는 말이 일본 물이 낫다 하는지라, 대한 사람이 여럿이 있다가 그렇지 않다 하되 일녀는 저 혼자 일본 물이 낫다고 시비가 대단하며 그중 하나가 말하기를 물이 좋든지 그르든지 상관이 없으니 남의 비위나 맞추어주자 하고 일본 물이 제일 좋다 하매 일녀는 좋아하고 여러 사람은 다 웃고 그만둔지라. 이런 일로만 보아도 일인들은 비록 미천한 여자라도 제 나라 것은 검불 하나라도 남만 못하다 한 것은 기어이 싸워서라도 이기고야 말려는 성질을 길러주어 부지 중 이렇게 되는 것이오, 우리나라 사람은 수치(差恥)와 욕을 먹고라도 남에게 지는 것을 덕행으로 아는 고로 남에게 노예 대접을 받는 바라 우리 동포들에게 대하야 한번 생각하야보기를 바라는 바이로다.〉 —《제국신문》, 1904년 11월 26일 논설

하와이 거쳐 샌프란시스코로

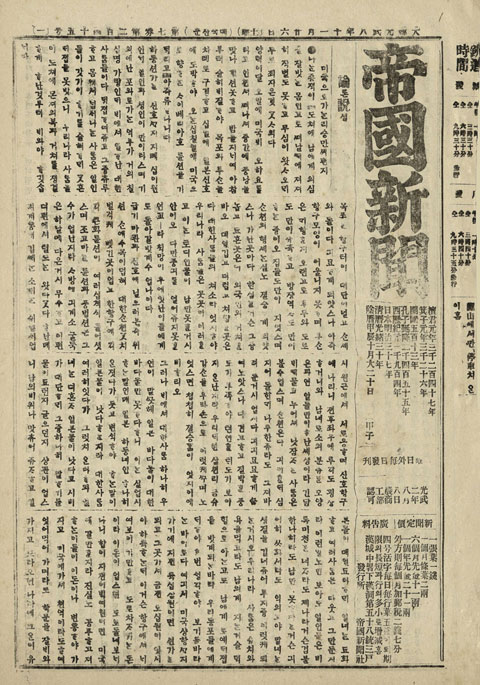

이승만이 11월 28일에 쓴 두 번째 편지는 《제국신문》 12월 24일 자 1면 논설란에 실렸다.

미국으로 떠나는 미국 우선(郵船)회사 선박 사이베리아호는 11월 20일 고베에서 출항했다. 먼저 편지에는 17일에 떠날 예정이라고 적었는데 3일 늦게 출항한 것이다. 요코하마에서 하루 정박한 후 “밤낮 쉬지 않고 갔는데 전후 이십 주야를 물로만 와서 포와도(하와이-편집자 주)에 하루 대었다가 다시 엿새에 열두 주야를 가서야 미국 샌프란시스코에 도박한다 하오니 세상이 모두 물천지 같사외다”라고 썼다.

이승만은 배의 규모에 관해서도 설명했다.

〈이 배 길이가 목척(木尺·나무로 만든 자)으로 오백칠십이척 사촌(572尺 4寸)인데 내 걸음으로 한 발씩 내디디어 이백오십사 보(254步)이니 땅에 이만치 재어놓고 보면 얼마나 긴지 아실 것이오. 배 톤 수는 일만이천 톤이며 배에 일하는 사람 수효는 함장 이하로 서양 사람이 백여 명이고 청인(중국인) 이백여 명이니 통히 삼백여 명 사공이라, 먹고 쓰는 것과 월급은 다 얼마 되겠나이까. 이 배가 고려라 하는 배와 서로 같고, 만추리아와 몽골리아라 하는 배 둘은 거의 이보다도 갑절이나 크다 하오니 얼마나 굉장하오니까. 그 속 범절이 조그마한 나라 하나이라 하겠소.〉

배의 내부는 이렇게 묘사했다.

〈상등(上等·1등칸)은 수삼백 명이 모여 함께 음식 먹고 놀 방을 황홀 찬란히 차려놓고 풍류방이 또 있는데 과연 편하고 좋게 만든지라, 한 사람의 선가(운임)가 일본 횡빈(橫濱·요코하마)서 미국 샌프란시스코까지 지전으로 사백 원가량이라는데 이번에는 사십여 명이 탔다 하며, 중등(中等·2등칸)은 일백육십 원가량이라는데, 행인이 일인, 청인, 서양 사람을 합쳐서(병하야) 삼십여 명이라 한다.

하등(下等·3등칸)은 넓은 방 셋에 층층이 비계(飛階·높은 곳에서 공사를 할 수 있도록 임시로 설치한 가설물)처럼 매고 한 명씩 눕게 하였는데 청인이 거의 오륙십 명이오, 대한 사람이 이십구 인이오, 일인이 이백여 명인데 일인은 학도(學徒) 병(竝)하야 삼십 명쯤 미국으로 가고 청인 십여 명과 대한인이라.

둘 외에는 다 포와도로 가는 자들이라. 거의 지전으로 매 명에 팔십여 원 안팎인데 우리는 제물포서 신호(神戶·고베)까지 십이 원이오, 신호서 샌프란시스코까지 육십팔 원이라 매우 싸게 탄 모양이라 하옵네다.〉

“도처에 분한 마음 어찌 다 억제하리오”

이승만의 글에서 하등칸을 풀어 설명하면 다음과 같다.

〈세 개 넓은 방에 침상은 천장에서 매달아 한 명씩 눕도록 만들었다. 중국인이 약 50명, 한국인 29명, 일본인 200여 명. 일인은 학생을 합쳐서 미국으로 가는 승객이었다. 한국인은 두 명을 제외하면 모두 하와이로 가는 사람들이었다.

운임은 지전(紙錢) 한 사람당 80여원 내외였다. 인천에서 고베까지 12원, 고베에서 샌프란시스코까지 68원으로 운임을 싸게 탄 셈이었다.〉

“有志한 이들이 밖으로 많이 나와…”

이승만의 편지는 이렇게 이어진다.

〈하등 칸에는 여러 사람이 함께 지내노라니 청인의 냄새는 견딜 수 없고, 겸하야 이곳 기후는 우리나라 6~7월 같아서 사람의 기운은 증울(蒸熨·烝熨, 아픈 곳을 덥게 하여 치료하는 방법. 더운 김을 쬐거나 불돌 같은 것으로 문지른다)하고 음식은 중국인이 주는 것이 비위에 맞지 않았다. 때로는 지폐 십 원씩 주고 양요리 명색을 얻어먹는데 우리는 간신히 두 사람이 금전 삼 원을 주고 면보(麵湺·빵)와 차를 얻어 밥 대신 지내며 하등 칸이라고는 당초에 사람 대접으로 아니하는 중 대한 역부들이라고는 의복도 더욱 추하고 모양도 흉하니 더 창피하나 내게는 다 와서 말도 일러주고 특별히 대접하되 도처에 분한 마음 어찌 다 억제하리오.

웃사람들 잘못 만나 이 모양인 줄 매일 연설하고 그 보배로운 상투를 좀 베어버리라 하야 다 듣는 뜻을 표합디다.〉

이승만의 편지에서는 당시 일본에 있던 청나라 지식인들의 동향과 그들에 대한 이승만의 생각도 엿볼 수 있다.

〈중국인들 가운데는 깨인 사람들이 더러 있어서 내게 와서 나라를 걱정하여 한탄하며 자기도 돈 만(萬)이나 있는 고로 자기 정부에 도적놈들이 먹으랴 하는 고로 살 수 없어 집을 두고도 떠돌아다니노라 하며 그놈들에게 나라를 맡겨 망한 것을 통분히 여기고 있었다.

또한 희한한 말은 청국 개진당(改進黨) 영수로 유명한 강유위(康有爲·1858~1927년), 양계초(梁啓超·1873~1929년) 등이 이리저리 다니며 밖으로 유지자들을 연락하야 상하이, 홍콩, 싱가포르, 일본, 하와이, 미국 등 각처에 성기(聲氣·힘을 줌)를 상통하며 학교도 세우며 신문 월보(잡지)도 내며 처소도 굉장히 벌여 개명의 주의를 전파한다는데 양계초는 지금 요코하마에 있다 하는지라, 이 배가 요코하마에서 하루를 묵었으니 그때에 알았으면 가서 한번 심방(尋訪)하고 일장 설화(說話)를 들어보았을 것을 진작 알지 못하야 이리 한탄하는 중이외다.

우리나라에서도 유지(有志)한 이들이 밖으로 많이 나와 사방에 흩어져서 공부도 하며 세상 형편도 좀 보며 남의 공론도 들으면 식견도 늘겠고 나라가 무엇인지도 알아 애국하는 마음도 자연히 생기며 서로 응하는 힘이 형편을 얼마쯤 받쳐갈 도리가 있겠거늘 어찌 이다지 적막하오니까.〉

“윤선은 흔들리고 자리는 분요한데…”

이승만의 나라 걱정은 결국 국민들의 각성을 촉구하는 것으로 이어진다.

〈요즘 신문을 보니 중국 북경에 있는 일본 영사가 중국 지방관에게 공함[公緘·공사(公事)에 관하여 주고받는 글월]하고 북경에 있는 한국 사람들의 수효를 상고하야 알게 하라 하며 그 연고를 말하는데 한국 사람들이 혹 머리를 깎고 양복을 입고 다니며 불법한 일을 행한즉 칭원(稱冤·원통함을 들어서 말함)이 일인에게 돌아가는지라, 구별하야 분간하겠노라 하였는지라, 우리 사람들이 행신을 잘못하야 도처에 결박을 자취하는 폐단이 허다하니 가석하거니와 한편으로 생각하면 일본 관원이 한국인의 수효를 조사하고자 하며 혹 남의 의심을 받을까 하야 이런 말로 빙자(憑藉)함인지 염려가 또한 없지 않은지라. 대한 사람은 잘하나 세상에 못된 구석으로만 몰리니 더욱 원통한지라.

그러하나 우리가 다 나라를 이 모양으로 만들어놓은 고로 도처에 이렇듯 받는 수모를 어찌 억지로 면할 수 있으오리까. 지금이라도 잘들 하야 남의 칭찬과 대접을 받을만치 된 후에야 스스로 나은 처지가 돌아올지라.

들으니 샌프란시스코에 가 있는 대한 사람이 몇십 명 된다는데 혹 양복한 사람도 있거니와 거반이나 상투를 그저 달고 다니며 혹 조선 복색도 하고 혹은 양복 대신에 청인의 옷을 사서 입고 청인의 촌으로 돌아다닌다니 이 사람들에게는 옛것이 어찌하야 그다지 버리기 어려우며 일인에게는 새것 본뜨기가 그다지 속하오니까. 과연 딱한 일이올시다.

윤선은 흔들리고 자리는 분요(紛擾·어수선하고 소란스러움)한데 생각나는 대로 대강 적으니 혹 유조할 것이 있기를 바라나이다.

십일월 이십팔일 리승만 배상〉

120년 전 미국 유학의 길에 오른 이승만이 《제국신문》에 보낸 편지 두 편을 살펴보았다. 원문을 훼손하지 않는 범위에서 현대문으로 옮긴 부분도 있지만 대체로 원래의 문장을 그대로 옮겼다. 이승만 연구와 하와이 이민사에도 귀중한 자료라 생각한다. 나라의 발전과 국민의식의 계발을 주장하던 논객이자 정치인 이승만이 3등칸을 타고 미국으로 가던 모습이 떠오른다.⊙

이승만은 독립운동가, 정치가로서 대한민국 초대(初代) 대통령에 선출되어 나라의 기틀을 세운 역사적 인물이다. 하지만 그가 언론인이었다는 사실은 일반인들이 잘 모르는 것 같다. 이승만은 우리 신문 맹아기(萌芽期)의 기자였고, 평생을 말과 글을 무기로 일제와 싸운 거인이었다. 질풍노도의 시대를 헤쳐 오는 동안 언론을 항일운동과 정치 활동의 방편으로 활용하였다. 필자는 47년 전에 〈신문기자로서의 이승만〉이라는 논문을 《월간중앙》 1977년 4월호에 발표한 적이 있는데 이승만의 다큐멘터리 영화를 계기로 ‘언론인 이승만’을 다시 살펴보고 싶은 생각이 들었다.

《조선일보》가 광복 50주년 및 창간 75주년 기념사업으로 1995년 2월 〈이승만과 나라 세우기〉라는 대규모 전시회를 열었을 때에 나는 자문교수였다. 그때로부터 벌써 29년의 세월이 흘렀다. 전시회에는 ‘기자 이승만’ 코너를 따로 만들어 언론인 이승만의 면모를 소개하였다. 전시회와 함께 《조선일보》는 《이승만의 말과 글》을 출간했는데 그 권두 논문도 필자가 집필했다.

《매일신문》과 《제국신문》

이승만은 1898년 1월 1일부터 배재학당 학생들이 주간(週刊)으로 발행한 《협성회회보》를 통해 언론과 처음 인연을 맺었다. 이 주간 신문은 3개월 후에 《매일신문》(1898년 4월 9일)으로 발전하였는데 이때는 주필을 맡아 본격적인 언론 활동을 펼쳐나갔다. 《매일신문》은 창간 직후 지령 제32호였던 5월 16일 자 1면에 러시아와 프랑스가 이권(利權)을 요구한다는 내용의 외교문서를 폭로하여 거센 반대 여론을 불러일으켰다.

러시아는 목포와 진남포 조계지(租界地) 근방 4방으로 10리를 사겠다고 요구했고, 프랑스는 평양의 석탄광을 하나 채굴하여 경의선 철도 부설에 사용하겠다고 강요했다. 《매일신문》은 두 열강의 부당한 요구를 세상에 널리 알리고 반대 여론을 선도하여 이를 저지, 좌절시키는 성과를 거두었다.(러시아와 프랑스의 외교문서 원문은 《구한국외교문서(舊韓國外交文書)》, 제17권, 아안(俄案) 1, 고대 아세아문제연구소, p.387 참고)

이승만은 직후 《제국신문》(1898년 8월 10일) 창간에 참여하여 초창기 언론의 보도와 논평 기능의 기틀을 잡는 데 앞장섰다. 《매일신문》과 《제국신문》은 한글 전용이었다. 두 신문은 어문(語文) 일치 일상적인 우리말 기사와 논평으로 서민 독자의 호응을 얻고 신문의 영향력을 확산할 수 있었다. 이승만이 광복 후에 발표한 글과 성명서 등에도 구한말(舊韓末) 젊은 언론인 시절에 사용하던 단어와 문장투가 그대로 남아 있는 경우를 흔히 확인할 수 있다.

《제국신문》 창간 일주일 후에 실린 기사가 발단이 되어 일본인이 경영하는 《한성신보(漢城新報)》와 벌인 논전(論戰)은 ‘기자 이승만’의 모습을 실증적으로 보여준다. 문제가 된 《제국신문》 8월 16일 자 〈잡보〉 기사를 보자.

〈그저께 오후에 어떤 친구가 회동 벽문으로 지나가는데 일인 촌상장태랑의 전당집 안에 한 대한 병정이 군복하고 요강 하나를 들고 앉았는데 일인 하나가 무수히 때리고 욕하는지라 그 병정의 말이 이리 할 것이 아니라 경계가 뚜렷하니 말을 들으라 한즉 일인이 듣기 싫다고 발로 차며 손으로 때리다가 심지어 덜미를 쳐서 내쫓는지라 이것을 보매 분함을 이기지 못하여 그 병정더러 연유를 물은즉 그 일인 놈이 쫓아와서 병정을 내려쫓고 그 친구는 밀치며 길에서 말하지 말라고 욕을 하거늘 그 친구가 더욱 분하여 아무리 생각한들 원수의 천하고 불쌍한 대한 사람이 되었은즉 호소할 곳이 없는지라 그러나 참아 그저 있기는 원통하여 그 정다운 일본 경찰소에 가서 말하되 남의 나라 병정이 막중한 군복을 입고 전당 찾으러 간 사람을 경계는 듣기 싫다 하고 무리히 구타하는 것과 제집 문 앞은 즉 큰길이라 길에서 병정더러 그 곡절을 묻는다고 점잔은 사람을 욕보임은 필경 저의 죄상이 드러날까 하야 이 같은 야만의 행위를 하는 것이니 이는 양국 교제에 대단히 해로운 일일뿐더러 죄범이 또한 적지 아니한지라 이런 놈을 다스려 후일 다시 이런 악습이 없어지게 하여 달라 한즉 그 사람들은 본래 조선 인종과 생각이 같지 아니한 고로 남의 나라 백성을 인연하야 내 백성을 다스리는 것은 옳지 않게 여기는지라 좋은 말로 사과하며 위로하야 하는 말이 그만 돌아가면 마땅히 징치(懲治)하여주마 하는지라 그 친구가 더 할 길 없어 분을 참고 돌아가며 조선에 태어난 것만 분하다고 탄식하고 가더라.〉

‘대한 사람 봉변한 사실’

2주일 후 8월 29일 자 〈잡보〉는 또다시 일본인의 행패를 고발했다. “어제 저녁 8시에 수표교 앞에서 일인 하나가 조선 사람 하나를 칼로 쳐서 손이 상하였는데 일이 장황히 되어 여러 대한 사람이 일본 경찰소에 매 맞고 갇혔는데 자세한 말은 다시 등재하려니와 이것을 보면 이 나라 사람은 다 죽어도 관계치 않은 터라”고 짧은 기사를 내보낸 것이다.

이튿날 8월 30일 자에는 상세한 사건 전말이 실렸다. 〈대한 사람 봉변한 사실〉이라는 제목의 기사는 1면 논설에서 시작하여 전체 지면 4페이지 가운데 2페이지 반을 차지하는 분량의 긴 글이었다. 일인(日人)이 한국 사람을 이유 없이 칼로 찔렀는데도 한국 순검(巡檢)은 수수방관하면서 자기네 백성을 보호하지 못하는데, 일인 순사가 달려와서 적반하장으로 칼 맞은 한국 사람을 자기네 경찰서로 연행했다는 것이다. 현장에 있던 한국 군중은 격분하여 일대 소동이 벌어졌고 칼질한 놈을 우리가 보는 앞에서 처벌하라고 요구했으나 아무 소용이 없었다. 《제국신문》은 이 사건을 비분강개하는 투로 소상히 다루었다.

《제국신문》이 두 차례 연달아 일인들의 행패를 보도하자 《한성신보》가 나서서 일인들의 비행을 변호하면서 《제국신문》을 공격하는 기사를 실었다. 《한성신보》는 일본 외무성 비밀보조비를 받아 1895년 2월에 창간된 일본인 경영 신문이었다. 이 신문은 일본의 한반도 침략을 대변하면서 주한 일본인들의 권익을 옹호하고 있었다. 1895년 10월 8일 일인들이 저지른 명성황후 시해 사건의 비밀 본거지도 이 신문이었다.

《한성신보》는 《제국신문》이 조그마한 일을 침소봉대(針小棒大)했다고 주장하면서 기사를 쓴 《제국신문》 ‘기자 이승만’의 이름을 구체적으로 지목하여 비난했다. 이승만은 《한성신보》의 기사에 반박하여 이렇게 썼다.

〈뎨국신문 기자 리승만이라고 성명을 들어 책망하였으니 리승만이가 이런 일에 책망 듣는 것은 나라를 위하야 대단히 영광으로 아노라. 또 말하기를 뎨국신문 기자가 그날 신문 채울 말이 없어 스스로 꾸며 한 폭 그림을 그렸다고 하였으니 스스로 그림 그린 것이 아니라 적확한 사실을 비추어 사진 박은 것으로 우리는 생각하노라. 또 말하였으되 지난달 이십구일과 삼십일 뎨국신문에 기재한 바 대한 사람이 봉변한 사건에 대하야 수표교(水標橋)에서 배 사 먹던 일인이 대한 사람에게 침을 뱉어 무리히 함을 놀라 우연히 물리치려 하다가 가졌던 칼에 다쳐 약간 피가 흘렀다 하였으니 그것은 매우 소상한 듯하나, 그 아래 말하기를 여러 사람들이 성군작당(成群作黨)하여 일본 영사관 앞에 모여 크게 작경(作梗·못된 행실을 부림)하려 하는 것을 위급히 여겨 일본 경찰관이 그 격동하는 자들을 잡으매 무리가 점점 흩어졌다고만 하였고 그 사람들을 잡아들여다가 어찌하였다는 말은 없으니 그 말을 좀 자세히 들었으면 좋을 듯하나 그날 우리 신문에 그 사람들을 잡아들여다가 무수히 때렸다고 하였거늘 그 말은 발명치 아니하였으니 더 듣지 아니하여도 소상히 짐작할 일이오….〉 (《제국신문》, 1898년 9월 1일 논설)

《한성신보》는 이후 연달아 두 차례나 《제국신문》을 비난했고, 《제국신문》도 반박했는데(9월 21일 자 논설) 역시 이승만의 반론이 확실하지만 생략하겠다.

옥중에서도 언론 활동 계속

|

| 한성감옥 시절의 이승만(왼쪽에서 세 번째). 사진=조선DB |

그런데 이승만은 함께 갇혀 있던 최정식(崔廷植)의 교사(敎唆)로 탈옥(脫獄)을 기도하여 일단 탈옥에 성공하여 배재학당에 은신하였으나 다시 체포, 투옥되었다.

재판 결과 이승만과 함께 탈옥했던 최정식은 7월 23일 사형에 처했고, 이승만은 당초의 고종 폐위 음모 혐의는 증거가 없으나, ‘탈옥죄’에 대해 태(笞) 100대와 종신(終身) 징역이 선고되었다. 이때 재판장은 김옥균(金玉均)을 암살하고 독립협회 탄압에 앞장섰던 인물인 홍종우(洪鍾宇)였다.

|

| 이승만의 고별사가 실린 《제국신문》 1903년 4월 17일 자. 사진=정진석 |

이승만은 《제국신문》 창간부터 감옥으로 들어간 후에도 논설 집필을 계속하다가 1903년 4월 17일에 중단하였다. 이때 이승만은 ‘기자의 작별하는 글’(《제국신문》, 1903년 4월 17일)을 남겼다.

“진실로 이 세상과 합할 수 없어…”

〈본래 본 기자는 흉중에 불평한 마음을 품은 자라. 진실로 이 세상과 합할 수 없어 일신에 용납할 곳이 없는 자라. 입으로 나오는 말이 다 사람의 귀에 거슬리며 붓끝으로 쓰는 말이 다 남의 눈에 거리끼는 바니 이는 불평한 심사에서 스스로 격발함이라 어찌 억지로 화평히 할 수 있으며 화평히 할 수 없는즉 어찌 세상과 합할 수 있으리오.〉

이승만은 이 글에서 ‘극약을 쓰지 않으면 병든 나라를 치유할 수 없는 지경에 이르렀으니 독한 약에 해당하는 글을 쓰게 되었다’면서 자신이 시대와 불화하는 이유를 설명했다.

“지금 우리나라 민심을 볼진대 다 병의 근원이 죽을 지경에 이르러 혈맥까지 통할 수 없는 모양이니 여간 순한 약으로는 기운을 통하여 볼 수 없는즉 불가불 심한 말로써 독약을 삼아 기운을 충발하여 보는 약밖에 양방(良方)이 없는 줄로 여기는 바라.”

그래서 위험을 무릅쓰고 심한 말을 하고 글을 쓰지 않을 수 없었다고 주장했다.

이승만의 옥중 논설 집필에 관해 《제국신문》 사장 이종일(李鍾一·1858~1925년)도 증언을 남겼다. 이종일은 1898년 8월 《제국신문》을 창간하여 1907년 6월 신문 경영에서 손을 뗄 때까지 9년간 재정난과 러일전쟁 기간 일본군의 검열에 시달리면서 어렵사리 신문 발행을 계속하다가 마침내 정운복(鄭雲復)에게 경영권을 양도하였다. 그는 〈본사의 행복과 본 기자의 해임〉(1907년 6월 7일이라는 퇴임사에 해당하는 글)에서 이승만이 옥중에서 27개월 동안 논설을 집필했다고 썼다. 역산(逆算)하면 옥중 집필 시점은 투옥된 직후인 1901년 1월 무렵이 된다.

무기징역수 이승만은 1904년 8월 특사로 석방되었다. 민영환(閔泳煥) 등 혁신파가 정권을 잡자 130여 명 죄수들과 함께 자유의 몸이 된 것이다. 그는 출옥 직후 다시 《제국신문》에 복귀하였다가 3개월 후 11월 5일 미국 유학 길에 올랐다.

작년은 미주 이민 100주년

필자는 다큐멘터리 〈건국전쟁〉이 화제가 되면서 47년 전 ‘언론인 이승만’을 연구하던 때에 발굴했던 자료를 다시 읽어보다가 새로운 사실에 주목하게 되었다. 이승만이 미국으로 떠나던 1904년 11월과 12월 《제국신문》에 실었던 두 건의 편지(논설) 내용에는 중요한 역사적 사실이 담겨 있었다.

두 글은 이승만이 미국으로 가는 도중 일본 고베(神戶)에 잠시 기항하던 때와 미국 도착 전 선상에서 기록한 현장 르포 기사 성격의 글이다. 같은 배를 타고 있던 서양인, 한국, 중국, 일본 승객들의 모습과 배의 운임, 이미 미국에 가 있는 일부 한국인의 행태까지 언급하고 있어서 흥미를 끌었다. 기자 이승만의 현장 르포 기록은 미주(美洲) 이민사 연구에도 새로운 자료가 될 수 있을 것이다.

작년(2023년)은 한국인의 미주 이민 120주년이었다. 하와이로 떠난 첫 이민자는 1902년 12월 22일 제물포(인천)에서 일본 상선 겐카이마루(玄海丸)호 편으로 나가사키(長崎)로 향했던 121명이었다. 이들은 나가사키항에서 신체검사를 받았는데 20명이 탈락하여 검역에 통과한 101명이 하와이로 떠났다. 고베와 요코하마(橫濱)를 거쳐 태평양을 건너는 긴 항해가 시작되었다. 해가 바뀐 1903년 1월 13일 낯선 이국땅 하와이 호놀룰루항에 입항했는데 이곳 검역 신체검사에서 또다시 4명이 탈락하여 97명만 상륙 허가를 받았다. 한국인의 첫 하와이 이민이었다. 이 해를 한국인 미주 이민의 기점으로 삼아 2023년은 이민 120주년으로 공식화되었다. 그래서 미주한인회 서북미연합회는 작년에 《미주한인 동포사회의 발전과 도전; 1903~2023》이라는 제목의 중량감 있는 책을 출간했다.

1903년에 시작된 이민은 1905년 7월까지 65차례에 걸쳐 한국인 7226명이 미국으로 건너갔다. 성별로는 남자 6048명, 부녀자 637명, 아동이 547명이었다.(윤병석, 《해외동포의 원류》, 집문당, 2005, p.24.) 그런데 성별 숫자를 합하면 7232명이기 때문에 6명이 차이가 난다. 1905년 4월에는 노동이민이 금지되었는데, 이민 숫자를 다르게 집계한 연구도 있다. 총 63편 선편으로 7500여 명의 노동이민(일부 부양가족 포함)이 하와이로 이주해갔다는 통계도 있다(Patterson, Wayne, 2000, p.1. 오인환-공정자, 논문 재인용). 또 다른 통계로 정부 파견으로 하와이를 시찰했던 윤치호는 총 7519명(남 6546명, 여 474명, 아동 509명)이 하와이로 갔다고 기록했다(윤병석, 같은 책, p.25). 자료들을 종합하면 7000여 명에서 7500명 이상의 성인 남녀와 아동까지 이민을 떠났던 것으로 볼 수 있다. 이후에도 미국으로 이민을 간 사람은 더 있지만, 여기서 이민사를 더 깊이 살펴보지는 않겠다.

“한국인, 의복·거처부터 청결히 해야”

|

| 《제국신문》 1904년 11월 26일 자에 실린 이승만의 편지. 사진=정진석 |

이승만이 탄 배는 목포와 부산을 거쳐 11월 10일 일본 고베에 도착했다. 이후 20일에 사이베리아호로 갈아타고 미국으로 떠났다. 고베에 머무는 동안 이승만은 《제국신문》에 첫 번째 편지를 보냈는데 한 달 반이 지난 11월 26일 자에 〈미국으로 가는 이승만씨 편지〉라는 제목으로 1면 머리 논설란에 실렸다.

이승만은 인천에서 고베까지 갔던 경과를 간단히 설명한 다음에 신문기자로서 객관적인 정보를 다음과 같이 기록했다. 항목을 나누어 현대문으로 정리해본다.

첫째, 하등가(下等價)는 고베까지 지폐 십이 원이다.(‘하등가’란 3등칸 운임이다.)

둘째, 일인과 청인(중국인)이 많이 탔으며, 그 외에는 하와이로 가는 역부(役夫)가 거의 칠십 명가량이다.(한국인 노동자 약 70명이 타고 있었던 것이다.)

셋째, 한국인 노동자 가운데 추루(醜陋)하고 몸에서 냄새나는 사람은 일인들이 가까이하기를 싫어하며 같은 대접을 못 받으니 우리나라 사람들은 먼저 의복과 거처를 정결하게 하는 것부터 배와야 하겠다.

고베에서 미국 샌프란시스코 가는 운임은 지전(紙錢·종이돈) 60원이면 선가(船價)는 되고 그곳에 가서 금전 오십 원이 있어야 하륙(상륙)하는데, 이것은 항구에서 내어 보이기만 하고 다시 찾아가는 돈이다. 이 돈이 없으면 도로 돌려보내기 때문에 도합 지전 백여 원이면 미국에 갈 수 있다.

이승만은 이 같은 운임을 알려주면서 말한다.

“그러므로 진실로 공부하고자 하는 이들이 이 돈을 변통하여 미국에 가서 천한 일이라도 하여 얻어먹어 가면서라도 학문을 잘 배와가지고 돌아오면 나라에 유익할 것이다. 총명한 자제들을 많이 권면코자 하는 바이다.”

이승만이 본 일본 풍경

같은 편지에서 이승만은 인천에서 고베까지 가는 동안 보고 느낀 바를 적었다. 이를 현대어로 풀이하면 대략 다음과 같다.

〈목포는 항구 터가 대단히 넓고 산세와 돌이 다 기묘하게 되었으나 아직 항구 모양이 어울리지 못했다. 부산은 개항한 지 오랜 고로 부두와 도로도 많이 수축하고 현재 역사(役事)도 많이 하고 있으며 집들도 많이 지었다. 산의 형세는 실로 절승하게 되었으나, 가는 곳마다 한심한 것은 그중 높고 좋은 곳은 다 외국인의 거처한 바요 제일 깊고 더럽고 처량한 곳은 대한 사람들 처소다.

어찌하야 우리나라 사람들은 곳곳이 이러한고. 이는 토지, 인물이 남만 못한 것이 아니오, 다만 풍기(風氣)를 열어주지 못한 연고라. 책망이 위에 있는 이들에게로 돌아갈 수밖에 없다.

시모노세키와 고베에 와 보니 산에는 수목이 덮여 있다. 우리나라 산천같이 벌겋게 벗어진 곳이 없다. 항구에는 큰 화륜선(火輪船)이 여러 척씩 들어섰으며 작은 윤선(輪船)과 풍범선(風帆船)은 그 수를 셀 수 없을 지경이다. 사방에 기계소(공장) 굴뚝은 하늘에 닿은 것이 무수하고 이편저편에서 열차는 왔다 갔다 하는데 기계 통에 김 빼는 소리는 쉬일 새 없이 원근에서 서로 응하며 고베 항구에 내리니 전후좌우에 누각(樓閣·빌딩)도 굉장하거니와 남노소(男少老)의 분주한 모양은 과연 일들 많이 하는 세상이라.

긴 담뱃대를 물고 낮잠 자는 사람은 볼 수 없으며 산천은 다 괴이한데 심지어 돌 한 개 나무 한 그루도 그저 버려둔 것이 없이 다 기기묘묘하게 꾸며놓았으나 다 견고하고 질박한 정도가 부족하여 천연한 태도가 보이지 않는다. 우리 대한 삼천리 금수강산을 우리 손으로 이렇게 꾸며놓았으면 첩첩이 절승함이 어찌 이에 비하리오.

그러나 배에서 대한 사람 하나 우연히 말끝에 일본 바닷물이 대한 바닷물만 못하다 하니 이는 실없이 하는 말인데 일본 하등 여인 하나가 앉았다가 듣고 얼굴색이 바뀌면서 하는 말이 일본 물이 낫다 하는지라, 대한 사람이 여럿이 있다가 그렇지 않다 하되 일녀는 저 혼자 일본 물이 낫다고 시비가 대단하며 그중 하나가 말하기를 물이 좋든지 그르든지 상관이 없으니 남의 비위나 맞추어주자 하고 일본 물이 제일 좋다 하매 일녀는 좋아하고 여러 사람은 다 웃고 그만둔지라. 이런 일로만 보아도 일인들은 비록 미천한 여자라도 제 나라 것은 검불 하나라도 남만 못하다 한 것은 기어이 싸워서라도 이기고야 말려는 성질을 길러주어 부지 중 이렇게 되는 것이오, 우리나라 사람은 수치(差恥)와 욕을 먹고라도 남에게 지는 것을 덕행으로 아는 고로 남에게 노예 대접을 받는 바라 우리 동포들에게 대하야 한번 생각하야보기를 바라는 바이로다.〉 —《제국신문》, 1904년 11월 26일 논설

하와이 거쳐 샌프란시스코로

|

| 이승만이 미국으로 갈 때 탔던 여객선 사이베리아호. 사진=퍼블릭 도메인 |

미국으로 떠나는 미국 우선(郵船)회사 선박 사이베리아호는 11월 20일 고베에서 출항했다. 먼저 편지에는 17일에 떠날 예정이라고 적었는데 3일 늦게 출항한 것이다. 요코하마에서 하루 정박한 후 “밤낮 쉬지 않고 갔는데 전후 이십 주야를 물로만 와서 포와도(하와이-편집자 주)에 하루 대었다가 다시 엿새에 열두 주야를 가서야 미국 샌프란시스코에 도박한다 하오니 세상이 모두 물천지 같사외다”라고 썼다.

이승만은 배의 규모에 관해서도 설명했다.

〈이 배 길이가 목척(木尺·나무로 만든 자)으로 오백칠십이척 사촌(572尺 4寸)인데 내 걸음으로 한 발씩 내디디어 이백오십사 보(254步)이니 땅에 이만치 재어놓고 보면 얼마나 긴지 아실 것이오. 배 톤 수는 일만이천 톤이며 배에 일하는 사람 수효는 함장 이하로 서양 사람이 백여 명이고 청인(중국인) 이백여 명이니 통히 삼백여 명 사공이라, 먹고 쓰는 것과 월급은 다 얼마 되겠나이까. 이 배가 고려라 하는 배와 서로 같고, 만추리아와 몽골리아라 하는 배 둘은 거의 이보다도 갑절이나 크다 하오니 얼마나 굉장하오니까. 그 속 범절이 조그마한 나라 하나이라 하겠소.〉

배의 내부는 이렇게 묘사했다.

〈상등(上等·1등칸)은 수삼백 명이 모여 함께 음식 먹고 놀 방을 황홀 찬란히 차려놓고 풍류방이 또 있는데 과연 편하고 좋게 만든지라, 한 사람의 선가(운임)가 일본 횡빈(橫濱·요코하마)서 미국 샌프란시스코까지 지전으로 사백 원가량이라는데 이번에는 사십여 명이 탔다 하며, 중등(中等·2등칸)은 일백육십 원가량이라는데, 행인이 일인, 청인, 서양 사람을 합쳐서(병하야) 삼십여 명이라 한다.

하등(下等·3등칸)은 넓은 방 셋에 층층이 비계(飛階·높은 곳에서 공사를 할 수 있도록 임시로 설치한 가설물)처럼 매고 한 명씩 눕게 하였는데 청인이 거의 오륙십 명이오, 대한 사람이 이십구 인이오, 일인이 이백여 명인데 일인은 학도(學徒) 병(竝)하야 삼십 명쯤 미국으로 가고 청인 십여 명과 대한인이라.

둘 외에는 다 포와도로 가는 자들이라. 거의 지전으로 매 명에 팔십여 원 안팎인데 우리는 제물포서 신호(神戶·고베)까지 십이 원이오, 신호서 샌프란시스코까지 육십팔 원이라 매우 싸게 탄 모양이라 하옵네다.〉

“도처에 분한 마음 어찌 다 억제하리오”

이승만의 글에서 하등칸을 풀어 설명하면 다음과 같다.

〈세 개 넓은 방에 침상은 천장에서 매달아 한 명씩 눕도록 만들었다. 중국인이 약 50명, 한국인 29명, 일본인 200여 명. 일인은 학생을 합쳐서 미국으로 가는 승객이었다. 한국인은 두 명을 제외하면 모두 하와이로 가는 사람들이었다.

운임은 지전(紙錢) 한 사람당 80여원 내외였다. 인천에서 고베까지 12원, 고베에서 샌프란시스코까지 68원으로 운임을 싸게 탄 셈이었다.〉

“有志한 이들이 밖으로 많이 나와…”

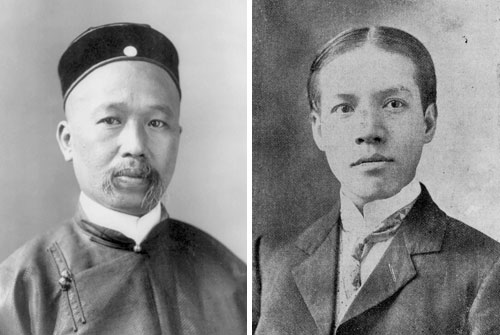

|

| 무술변법에 실패한 후 일본으로 망명한 강유위와 양계초. |

〈하등 칸에는 여러 사람이 함께 지내노라니 청인의 냄새는 견딜 수 없고, 겸하야 이곳 기후는 우리나라 6~7월 같아서 사람의 기운은 증울(蒸熨·烝熨, 아픈 곳을 덥게 하여 치료하는 방법. 더운 김을 쬐거나 불돌 같은 것으로 문지른다)하고 음식은 중국인이 주는 것이 비위에 맞지 않았다. 때로는 지폐 십 원씩 주고 양요리 명색을 얻어먹는데 우리는 간신히 두 사람이 금전 삼 원을 주고 면보(麵湺·빵)와 차를 얻어 밥 대신 지내며 하등 칸이라고는 당초에 사람 대접으로 아니하는 중 대한 역부들이라고는 의복도 더욱 추하고 모양도 흉하니 더 창피하나 내게는 다 와서 말도 일러주고 특별히 대접하되 도처에 분한 마음 어찌 다 억제하리오.

웃사람들 잘못 만나 이 모양인 줄 매일 연설하고 그 보배로운 상투를 좀 베어버리라 하야 다 듣는 뜻을 표합디다.〉

이승만의 편지에서는 당시 일본에 있던 청나라 지식인들의 동향과 그들에 대한 이승만의 생각도 엿볼 수 있다.

〈중국인들 가운데는 깨인 사람들이 더러 있어서 내게 와서 나라를 걱정하여 한탄하며 자기도 돈 만(萬)이나 있는 고로 자기 정부에 도적놈들이 먹으랴 하는 고로 살 수 없어 집을 두고도 떠돌아다니노라 하며 그놈들에게 나라를 맡겨 망한 것을 통분히 여기고 있었다.

또한 희한한 말은 청국 개진당(改進黨) 영수로 유명한 강유위(康有爲·1858~1927년), 양계초(梁啓超·1873~1929년) 등이 이리저리 다니며 밖으로 유지자들을 연락하야 상하이, 홍콩, 싱가포르, 일본, 하와이, 미국 등 각처에 성기(聲氣·힘을 줌)를 상통하며 학교도 세우며 신문 월보(잡지)도 내며 처소도 굉장히 벌여 개명의 주의를 전파한다는데 양계초는 지금 요코하마에 있다 하는지라, 이 배가 요코하마에서 하루를 묵었으니 그때에 알았으면 가서 한번 심방(尋訪)하고 일장 설화(說話)를 들어보았을 것을 진작 알지 못하야 이리 한탄하는 중이외다.

우리나라에서도 유지(有志)한 이들이 밖으로 많이 나와 사방에 흩어져서 공부도 하며 세상 형편도 좀 보며 남의 공론도 들으면 식견도 늘겠고 나라가 무엇인지도 알아 애국하는 마음도 자연히 생기며 서로 응하는 힘이 형편을 얼마쯤 받쳐갈 도리가 있겠거늘 어찌 이다지 적막하오니까.〉

“윤선은 흔들리고 자리는 분요한데…”

이승만의 나라 걱정은 결국 국민들의 각성을 촉구하는 것으로 이어진다.

〈요즘 신문을 보니 중국 북경에 있는 일본 영사가 중국 지방관에게 공함[公緘·공사(公事)에 관하여 주고받는 글월]하고 북경에 있는 한국 사람들의 수효를 상고하야 알게 하라 하며 그 연고를 말하는데 한국 사람들이 혹 머리를 깎고 양복을 입고 다니며 불법한 일을 행한즉 칭원(稱冤·원통함을 들어서 말함)이 일인에게 돌아가는지라, 구별하야 분간하겠노라 하였는지라, 우리 사람들이 행신을 잘못하야 도처에 결박을 자취하는 폐단이 허다하니 가석하거니와 한편으로 생각하면 일본 관원이 한국인의 수효를 조사하고자 하며 혹 남의 의심을 받을까 하야 이런 말로 빙자(憑藉)함인지 염려가 또한 없지 않은지라. 대한 사람은 잘하나 세상에 못된 구석으로만 몰리니 더욱 원통한지라.

그러하나 우리가 다 나라를 이 모양으로 만들어놓은 고로 도처에 이렇듯 받는 수모를 어찌 억지로 면할 수 있으오리까. 지금이라도 잘들 하야 남의 칭찬과 대접을 받을만치 된 후에야 스스로 나은 처지가 돌아올지라.

들으니 샌프란시스코에 가 있는 대한 사람이 몇십 명 된다는데 혹 양복한 사람도 있거니와 거반이나 상투를 그저 달고 다니며 혹 조선 복색도 하고 혹은 양복 대신에 청인의 옷을 사서 입고 청인의 촌으로 돌아다닌다니 이 사람들에게는 옛것이 어찌하야 그다지 버리기 어려우며 일인에게는 새것 본뜨기가 그다지 속하오니까. 과연 딱한 일이올시다.

윤선은 흔들리고 자리는 분요(紛擾·어수선하고 소란스러움)한데 생각나는 대로 대강 적으니 혹 유조할 것이 있기를 바라나이다.

십일월 이십팔일 리승만 배상〉

120년 전 미국 유학의 길에 오른 이승만이 《제국신문》에 보낸 편지 두 편을 살펴보았다. 원문을 훼손하지 않는 범위에서 현대문으로 옮긴 부분도 있지만 대체로 원래의 문장을 그대로 옮겼다. 이승만 연구와 하와이 이민사에도 귀중한 자료라 생각한다. 나라의 발전과 국민의식의 계발을 주장하던 논객이자 정치인 이승만이 3등칸을 타고 미국으로 가던 모습이 떠오른다.⊙