⊙ 글씨는 마음의 거울… 모든 획, 문자에 생명력 불어넣어야

⊙ 소전 손재형 비롯 당대 墨香의 스승들에게 붓글씨 배워

⊙ 소년 名筆로 이승만·박정희 만나고 감사편지 받아

⊙ 미국 유학 떠나 프로이트 정신분석 연구로 박사 학위… 정신분석학적 인문사회 연구서 펴내

⊙ “2000년 동양의 서예사를 통해 봐도 추사(김정희)는 누구도 시도하지 않은 독특한 서체 창안”

金容新

1950년생. 미국 조지워싱턴대 대학원 정치학 석사, 메릴랜드주립대 대학원 정치철학 박사 / 단국대 행정법무대학원 석좌교수, 국제문화대학원대학교 석좌교수, 사단법인 한국일용근로자복지협회 회장 역임. 現 세계정통서학회 회장 /저서 《심리학 한국인을 만나다》 《나는 누구인가: 일반인을 위한 정신분석학》 《한국사회 빈부의식은 어떻게 변했는가》 《지도력의 허상》 《書의 美學》 외 다수

⊙ 소전 손재형 비롯 당대 墨香의 스승들에게 붓글씨 배워

⊙ 소년 名筆로 이승만·박정희 만나고 감사편지 받아

⊙ 미국 유학 떠나 프로이트 정신분석 연구로 박사 학위… 정신분석학적 인문사회 연구서 펴내

⊙ “2000년 동양의 서예사를 통해 봐도 추사(김정희)는 누구도 시도하지 않은 독특한 서체 창안”

金容新

1950년생. 미국 조지워싱턴대 대학원 정치학 석사, 메릴랜드주립대 대학원 정치철학 박사 / 단국대 행정법무대학원 석좌교수, 국제문화대학원대학교 석좌교수, 사단법인 한국일용근로자복지협회 회장 역임. 現 세계정통서학회 회장 /저서 《심리학 한국인을 만나다》 《나는 누구인가: 일반인을 위한 정신분석학》 《한국사회 빈부의식은 어떻게 변했는가》 《지도력의 허상》 《書의 美學》 외 다수

- 김용신 세계정통서학회 회장.

몇 달 전 언론인 출신으로 17대 국회의원이었던 곽성문(郭成文·현 전통문화연구회 회장·한국서가협회 초대작가) 전 의원은 서울의 어느 식당 벽에 걸린 ‘주산자해(鑄山煮海)’라는 족자와 만났다.

배고픔을 잊는 식당과는 어울리지 않는 호연지기(浩然之氣) 문장이었다. 산을 갈아버리고 바닷물을 끓인다는 말이기도 하고, 나라의 산물(産物)이 많다는 의미도 된다. 붓글씨를 쓴 이는 이당(怡堂) 김용신(金容新·74·세계정통서학회 회장) 선생이었다.

이런 우연한 인연을 계기로 기자는 곽 전 의원을 통해 김용신 선생과 만났다. 지난 2월부터 서울 여의도에 위치한 세계정통서학회 사무실에서 ‘서(書)의 미학’ 이야기를 선생과 나눌 수 있었다. 흥미를 느껴 이후 두 차례 더 만나 ‘서는 인격 수양을 위한 도(道)인가 아니면 조형 예술인가?’에서부터 ‘서의 동양사’까지 탐험할 수 있었다.

이 덕에 그가 주창한 서작(書作) 이론인 ‘생동적(生動的) 상징주의’도 접하게 되었고 유연한 선생의 필법도 관찰할 수 있었다.

동서양 학문 아우르는 주산자해의 배포

무엇보다 그는 알면 알수록 학문적 호연지기가 넓었다.

만 5세에 시작한 붓글씨로 이승만 대통령과 만났고, 박정희 대통령으로부터 필경사가 쓴 감사편지도 받았으며 26세 때(1976년) 이미 개인전을 열기도 했다. 현대서예운동의 주창자인 소전(素筌) 손재형(孫在馨·1903~1981년) 선생을 비롯해 당대를 대표하는 묵향(墨香)의 필력을 지닌 스승들에게 붓글씨를 배웠다. 소전은 일본으로 건너가 추사[秋史 金正喜]의 〈세한도〉를 목숨을 걸고 찾아온 인물이다.

선생은 일찌감치 미국 유학을 떠나 한국인으로는 최초로 정신분석적 정치·사회 이론으로 미국 메릴랜드주립대(UMCP)에서 정치철학 박사를 취득하였다.

선생이 펴낸 저서만 해도 《정치철학과 정신분석학의 만남》(2000), 《성리학자 기대승 프로이트를 만나다》(2002), 《예술의 정신분석학적 해석》(2009), 《나는 누구인가: 일반인을 위한 정신분석학》(2013), 《우리는 왜 싸우는가》(2018), 《정신분석학적 인문사회연구》(2019) 등 다수에 이른다. 지금도 매주 일반인에게 붓글씨를 가르치고 정신분석학 강의도 하고 있다.

그의 머릿속에는 동서양 학문을 아우르는 주산자해의 배포가 자리 잡고 있음이 분명했다. 대화 또한 무척 즐거웠음을 고백해야겠다. 구수한 호남 방언에다 이해하기 쉬운 비유로 다양한 은자(隱者)의 필법과 서풍(書風)에 대해 설명해주었다. 흔히 지식인들이 침을 튀기며 말하는 어떤 정치적 편견도 느낄 수 없었다.

― 주산자해 족자는 언제 쓰셨습니까.

“스물여섯에 첫 개인전을 했거든요. 당시만 해도 서른 이전에 붓글씨 개인전을 연 사람이 전무하던 시절이었어요. 아마 그때 쓴 것 같아요. 지금도 경매시장을 보면 10대 때 쓴 글들이 거래되고 있어요.”

― 붓글씨는 어느 스승께 배우셨는지요.

“전남 구례에서 서학(書學)계의 은사(隱士)이신 의당(毅堂) 박준동(朴俊東) 선생님으로부터 붓글씨 지도를 받았어요. 의당 선생님은 영자팔법(永字八法)을 가르치면서 어찌나 필력을 강조하시는지 온몸을 움직여 운필(運筆)해야 함을 귀가 따갑게 말씀하셨지요.”

소전 손재형 선생과의 인연

그런 그가 당시 한국 서학계의 거장이던 소전 손재형과 만나게 된다. 국회의원이던 소전은 그때 이미 서예계를 주름잡던 거두(巨頭)였다. 8세 소년 김용신은 그간 썼던 붓글씨를 잔뜩 싸들고, 소전의 비서가 모는 검은색 지프를 타고 서울로 찾아갔다.

“소전 선생이 제 붓글씨 습작을 보시더니 칭찬은 안 하시고 ‘시골서 이렇게 붓글씨를 잘 지도하시는 선생님이 계시는가’ 하고 의문 섞인 말씀만 되풀이하셨던 장면이 생생히 머릿속에 남아 있어요.”

김용신은 그즈음 고향을 떠나 광주에서 학업을 잇게 되었다.

“중학교로 진학하면서 의당 선생님과 작별하게 되었는데 그때 써주신 ‘산고수장(山高水長)’이라는 액서(額書)를 지금도 보물처럼 고이 보관하고 있어요.”

산고수장은 산처럼 높고 물처럼 길다는 뜻과 함께 어진 사람의 덕이 후세에 길이길이 전한다는 의미도 품고 있다. 그 액서 말미에 ‘김용신 學友 法正’이라고 쓰고 ‘의당 박준동 學人’이라고 써 있다.

“예순이 넘으신 스승이 10대 어린 제자에게 학우라고 써주신 것은 제가 서(書)를 영원히 떠날 수 없게 만든 하나의 멍에가 되었지요.”

겨우 까까머리 중학생 시절 의재(毅齋) 허백련(許百鍊) 선생의 주도로 창립한 서화 동인회인 ‘연진회(練鎭會)’에 자주 참석하며 당시 기라성 같은 대가의 면면을 접하면서 다양한 필법을 배웠다. “허백련 선생님의 무릎 위에서 놀면서 할아버지, 할아버지 하며 글씨를 배웠다”고 한다.

그즈음에 남용(南龍) 김용구(金容九) 선생이 ‘남용서도원’이라는 우리나라 최초의 사설 서도학원을 광주에 개설했는데 그는 등록번호 1번의 학원생이 되어 전서와 예서, 그리고 행서와 초서를 배웠다. 이때부터 비로소 한자의 자형 변화와 이에 따른 서법의 형성을 차츰 이해하기 시작했다.

중학교 상급반에 진학하면서는 소전(손재형)이 한 달에 한 번 정도 광주에 왔었는데 올 때마다 붓글씨를 가르쳤다고 한다.

“그때 화신여관에 소전 선생님이 머무셨는데 그분은 ‘남파’ 글씨를 쓰신 분입니다. 그러니까 둥글둥글하게 글씨를 쓰셨죠. 근데 저는 의당(박준동) 선생님에게 ‘북파’를 배운 겁니다.”

다시 말해 소전은 ‘안진경’체를, 소년 김용신은 ‘구양순’체를 공부해 길이 달랐던 것이다.

“소전은 그 자리에서 옳고 그름을 지적하셔도 되는데 ‘오늘 저녁에 한 번 자세히 살펴보고 내일 잘잘못을 지적해줄게’라고 하셨어요.

이튿날 찾아뵈면 ‘내가 보니까 구양순체는 이런 뜻이니까 이렇게 고쳐야 한다’고 말씀하셨죠. 전 거기서 상당히 감동받았어요.”

북파와 남파, 왕희지·구양순·안진경體

― 조금 전에 말씀하신 ‘북파’와 ‘남파’는 어떻게 다릅니까.

“‘북비남첩(北碑南帖)’이란 말과 관련이 있어요. 기록에 따르면 한나라 시대(B.C 206~A.D 220년까지 존속)에는 비석을 세우는 일이 유행했는데 중국 북쪽 지방은 이 비문을 기본으로 글씨를 연마했다고 해서 비파(碑派), 남쪽 지방은 종이에 쓴 서예가들의 체첩(體帖·본보기로 삼을 만한 잘 쓴 글씨를 모은 장첩)을 근거로 서풍이 형성되었다고 해서 첩파(帖派)라고 불렀어요.”

김용신에 따르면 북파가 유행한 지역은 중국 황허 중하류 유역인 중원(中原), 즉 북중국을 말한다. 남파의 지역은 양쯔강 동쪽 하류의 장쑤성 지역을 중심으로 한 남중국을 가리킨다.

필법도 이에 따라 북파는 비문에 새겨진 글씨에 따라 각이 지고, 남파는 종이에 쓴 글씨에 근거해 부드럽고 각이 지지 않는다.

“중국 북쪽 지방은 종이 보급이 원활하지 못해 비문을 중심으로 필법을 연마했지만 남쪽은 경제적으로 풍요로워 종이에 쓴 글씨를 보고 필법을 연마하게 된 겁니다.

그래서 북파는 존재의 에센스만 표현합니다, 철학적으로 말하면. 남파는 거기다 살을 붙여 (존재를) 풍요롭게 만들죠.”

― 흔히 말하는 왕희지, 구양순, 안진경의 서체는 어떻게 구분하나요.

선생에 따르면 처음 지역적으로 구별된 북파와 남파는 위진남북조 시대(220~589년)를 지나면서 문호(門戶)를 중심으로 재편하게 된다. 즉 남쪽에 살아도 글 쓰는 이의 성향이 북파를 따르면 북파로, 북쪽에 있어도 남파를 따르면 남파로 분류되기 시작했다.

“동진(東晉)의 왕희지(王羲之·303~361년)는 남쪽 지방에서 종이에 표현된 부드러운 획을 구사했기에 남파의 시조라고 부르기도 합니다. 엄밀히 말하면 남파와 북파의 구별이 선명하지 않던 시절이고 한나라 비문에 의지했기에 북파 요소를 많이 지니고 있어요.

당나라 초기 구양순(歐陽詢·557~641년)은 새로운 북파적 해서를 썼다고 볼 수 있고, 당나라 말기쯤 등장한 안진경(顏眞卿·709~785년)은 해서에서 남파의 속성을 구체적으로 표현했지요.”

동양 서예사에서 秋史의 의미

따지고 보면 당나라 이후 서풍은 매우 복잡하게 흘러갔어도 그 근원은 결국 구양순 혹은 안진경에 귀착된다.

“어떻게 보면 북파가 서법의 원조고, 그 대항으로써 남파가 탄생했다고 볼 수 있어요. 북파가 딱딱하고 각이 진 특징을 지녔다면 남파는 보다 부드럽고 자유로운 꼴이죠. 이 말은 북파는 보수적이며 남파는 보다 혁신적 의미를 지녔다는 말로 바꾸어 말할 수 있어요.”

― 우리나라에 많은 영향을 미친 조맹부(趙孟頫·1254~1322년) 서체의 특징도 궁금합니다.

“원나라(1271~1368년)가 들어서고 복고(復古)운동이 일어나기 시작했어요. 송나라(북송 960~1127년, 남송 1127~1279년) 시절에 나타난 서풍에 대한 혁신운동과 대조적이죠. 복고운동의 대표적인 작가가 조맹부죠.

그는 몽골이 중원을 지배했지만 한족(漢族) 문화를 배양한다는 취지에서 복고운동을 펼쳤죠. 왕희지에 근거하되 북파 요소를 강조하고 구양순에 근거하되 유연한 북파의 또 다른 면모를 보였어요.”

― 추사 김정희(1786~1856년)도 동양사의 굵직한 유파로 보는 시각도 많지 않은가요?

“추사가 청나라(1616~1912년)를 찾아가 당대 금석학자 옹방강(翁方綱·1733~1818년)과 완원(阮元·1764~1849년)을 만나 북파의 서풍을 이해하고 실천에 옮기려 했죠. 그의 호 완당(阮堂)도 완원에서 따온 겁니다.

청년 시절에는 해서와 행서에 있어서 획이 두꺼운 남파 요소가 가미된 글씨도 썼지만 제주도 유배 이후 북파에 근거한 독창적인 서풍을 나타냈죠. 대담하되 매우 원초적이며 뼈만 앙상히 남은 것 같은 독특한 서풍을 창안했어요.”

2000년 동양의 서예 역사를 통해 봐도 추사는 북파와 남파의 흐름 속에서 특히 북파를 강조하면서도 누구도 시도하지 않은 독특한 서체를 창안했다.

“추사는 글자 속에 그 글자의 의미와 연결된 어떤 회화적 표현을 하려 했고 글자들을 한 지면에 쓸 때 서로 얽혀 어울리게 배치했지요.”

― 추사의 글씨는 사물의 본질이 무엇인가를 느끼게 만드는군요.

“거칠고 투박한 획과 문자꼴을 통해 사물의 본질에 대한 물음을 가지게 됩니다. 각 글자가 가지는 원초적인 모습이 서로 어울려 한 지면에 새로운 의미의 구도를 나타내고 있으니 이 또한 우리를 한 번 더 놀라게 합니다.”

명필 소년, 서예대전을 휩쓸다

다시 김용신 선생의 붓글씨 공부 시절로 돌아가보자.

당시 그는 일주일에 한두 번 정도는 사군자(四君子)의 대가였던 근원(槿園) 구철우(具哲祐) 선생님을 찾아가 붓글씨를 지도받았다.

“이때 근원 선생님께서는 저에게 ‘내가 너의 구양순 해서를 지도할 수 있는 것은 내가 조맹부를 공부했기 때문’이라고 말씀하셨어요. 이 말씀을 통해 서의 계보를 알게 되었지요.

근원 선생님께서는 미소를 지으시면서 ‘구양순 글씨는 허리를 가늘게 하는 것’이라고도 하셨는데, 바로 북파 계보의 서가들이 애용하는 배법(背法·모든 획이 서로 등을 지어 분열하는 모습을 띠고 있다는 의미)을 재미있게 말씀한 것이었어요.”

배법을 이해하게 되니 허리를 두껍게 하는 남파 계보의 향법(向法)에 대한 이해로 자연스럽게 이어졌다.

“초등학교 때부터 전국학생 서예대회에서 최고상을 받았고 당시 어린 학생이 저처럼 붓글씨를 전문으로 연습하는 경우는 거의 없었을 테니 이해할 거라 생각했을 겁니다.”

― 붓글씨 신동이라고 이승만 대통령과 박정희 대통령을 만난 적이 있다고 들었는데….

“이승만 박사 내외를 만난 때는 1959년 현충일이었어요. 그 전에도 ‘만수무강’ 붓글씨를 써서 이 박사에게 보냈더니 격려 편지가 왔었는데 현충일을 계기로 경회루에 저를 직접 불렀어요. 제 선친이 6·25 때 전사하셨고…. 그때가 초등학교 4학년 때였어요.

중3 때는 제 글이 훌륭하다고 박정희 대통령이 편지를 보내주셨죠. 박 대통령이 직접 쓴 편지는 아니고 필경사가 썼어요. 제가 쓴 붓글씨가 큰 용기를 줬다는 내용이었습니다.

두 분 모두에게 붓글씨로 큰 사랑을 받았으니 잊히지 않는 추억이죠.”

그가 고교에 진학하였을 때 도 단위로는 처음으로 성인을 대상으로 한 전라남도 미술전람회가 개최되었다. 대회의 권위를 높인다는 취지로 전남 출신으로 이미 국전에 입상한 분들까지 모두 출품하게 되었다. 그때의 한국 서단은 거의 전남 출신들이 주류를 이루던 시절이었다.

“외람되게도 고교생 신분으로는 유일하게 연속 3회 입선하게 되었죠. 대학 1학년 때는 송구스럽게도 수석 특선을 하였고 대학 2학년 때도 특선을 하였습니다.”

그러다가 김용신이 수석 특선을 했을 때, 특선했던 작가가 도전(道展) 심사위원이 되면서 더는 출품하지 않게 되었다.

“소전 선생님께서 ‘용신아! 명필이 되려면 붓글씨로 밥을 먹지 않아야 되니 너는 국전에도 출품하지 말고 대학 전공을 살려서 미국 가서 공부하라’고 하셨어요.”

書를 道라고 부르는 까닭

― 왜 그런 말씀을 하셨을까요.

“아마도 붓글씨로 돈을 벌어 생활하게 되면 정도(正道)를 훼손할 수 있다고 본 것이겠지요. 아무래도 관객, 소비자의 입맛에 맞춰, 쉽게 말해 ‘이런 식으로 써주세요’라는 말에 상처를 입게 됩니다. 가수 나훈아에게 샹송을 불러달라는 것과 같지요.”

이후 유학을 떠나 조지워싱턴대 대학원에서 정치학 석사를, 메릴랜드주립대에서 정치철학 박사 학위를 받았다. 1978년 미국 시카고에서 개인전을 열었을 만큼 서에 대한 공부 또한 쉬지 않았다. 워싱턴서학회를 결성하기도 했고 ‘동양의 서’를 미국 사회에 소개하는 데 열성을 보였다.

그러고 귀국해 단국대 행정법무대학원에서 석좌교수를 역임했고 현재 비영리법인 세계정통서학회 회장직을 맡고 있다.

― 서(書)를 도(道)라고 부르는 까닭이 궁금합니다.

“일본에서는 지금도 서도라고 부르고 중국은 붓글씨 쓰는 일을 서법이라고 합니다. 글씨를 쓰는 일, 그 자체가 마음을 수양하는 하나의 방편으로 이해되기도 합니다. 글씨는 마음의 거울이라고 하잖아요.

고대 중국의 초기 과거시험 때는 답을 쓴 필체를 점수에 반영하기도 했죠. 과거제도가 틀을 잡아간 이후에는 사서삼경(四書三經)이 중심이 되면서 필체 평가가 약해졌어요.

그래서 생겨난 개념이 법필(法筆)과 속필(俗筆)입니다. 법필은 필력의 개념에 근거한 필법을 지키며 쓰는 것이요, 속필은 단순히 기록을 목적으로 쓴 것을 말합니다.

스승인 소전 선생도 ‘서예에서 가장 중요한 점은 필력’이라고 하셨죠. 서예는 단순히 문자를 붓으로 쓰는 행위가 아니라, 문자 속에 생명력을 부과해 글씨를 보는 이들이 감동을 느끼게끔 하는 작업입니다.”

― 어떻게 해야 서가 예(藝)가 될 수 있나요.

“동양의 서가 예술이 되는 세 가지 이유가 있어요. 첫째, 한자의 상형성입니다. 글자 속에 어느 정도 상형성, 즉 회화적인 요소를 내포하고 있어요. 둘째, 필기도구가 모필(毛筆)이라는 점이죠. 필기도구가 끝은 뾰족하고 위는 둥근 부피를 지니면서도 철필의 한계를 넘어선 다양한 문자의 선(線) 배열(두껍게 혹은 가늘게)을 구사할 수 있어요. 셋째, 한문 문장의 대칭적인 구조로 미(美)가 형성되지요. 5언, 7언 절구에서 보듯 서로 짝을 지어 표현할 수 있잖아요.

서예는 또 음악처럼 ‘장단·고저·강약’을 적절히 표현하는 예술입니다.”

이 표현 앞에서 김용신 선생의 예술 감각은 붓끝을 타고 흐르는 어떤 에너지로 피어난다는 사실을 감지할 수 있었다.

생동적 상징주의와 書로 가는 길

그는 예순을 넘기면서 자신의 서예 작품이 지향하는 바를 ‘생동적 상징주의(Vital Symbolism)’라 부르기 시작했다. 이 말에는 두 가지의 표현 정신, 즉 생동성과 서체 속 상징성이 담겨 있다.

“모든 획, 그리고 문자에 생명력을 부과하자는 말입니다. 생명력이 결여되면 서예의 기본 정신이 소멸됩니다. 서예의 필력 개념을 강조하자는 뜻이지요.

각 글자의 의미와 그 표현에서 느끼는 감정을 일치시키려 합니다. 예를 들면 바람 풍(風)은 바람처럼 쓰고, 무(武)는 무사의 기질이 엿보이게 쓰며, 암(岩)은 바위의 느낌이 들게 쓴다면 공감도가 더 확대되지 않겠어요?”

기자는 그가 쓰는 ‘산고수장(山高水長)’을 자세히 관찰할 수 있었다. 선생의 말대로 산은 산처럼 보이고 물은 물처럼 보였다. 글이 생동감 있게 움직이기 시작했다.

“과거 수많은 명필도 이러한 상징성을 글자에 담으려 했어요. 슬픈 문장은 슬픈 느낌이 들게, 강력한 의지를 나타내는 글귀는 강한 느낌이 들도록 쓴 겁니다.

저는 서(書)가 그 예술성을 보다 풍요롭게 하기 위해선 문자나 문장에 나타나는 어떤 상징성을 보다 강조해야 한다고 생각해요.”

자신의 삶과 글씨 수렴의 삶은 참으로 굴곡이 많은 먼 길이었다고 그는 회상한다. 무엇보다 서예의 원리를 배우고 공부하면서 정신 치유의 의미를 실감 나게 느낄 수 있었다. 호연지기 학문인 서예와 정신분석 이론이 모두 한길이었음을 요즘 뼈저리게 실감한다.

“평생 붓글씨는 괴로움이었고 즐거움이었죠. 붓글씨를 쓰기 싫어 몸이 아팠던 일, 칭찬받았을 때의 기쁨, 주변의 기대가 부담스러워 던져버리고 싶었던 붓, 그러나 운명처럼 그 애증(愛憎)의 붓을 들고 서(書)로 가는 길을 지금도 걷고 있어요.”

인터뷰를 마친 후, 산고수장의 두 번째 뜻, 어진 사람의 덕이 후세에 길이 전한다는 의미처럼, 그의 서에서 덕(德)이라는 묵향이 더욱 진하게 다가왔다.⊙

배고픔을 잊는 식당과는 어울리지 않는 호연지기(浩然之氣) 문장이었다. 산을 갈아버리고 바닷물을 끓인다는 말이기도 하고, 나라의 산물(産物)이 많다는 의미도 된다. 붓글씨를 쓴 이는 이당(怡堂) 김용신(金容新·74·세계정통서학회 회장) 선생이었다.

이런 우연한 인연을 계기로 기자는 곽 전 의원을 통해 김용신 선생과 만났다. 지난 2월부터 서울 여의도에 위치한 세계정통서학회 사무실에서 ‘서(書)의 미학’ 이야기를 선생과 나눌 수 있었다. 흥미를 느껴 이후 두 차례 더 만나 ‘서는 인격 수양을 위한 도(道)인가 아니면 조형 예술인가?’에서부터 ‘서의 동양사’까지 탐험할 수 있었다.

이 덕에 그가 주창한 서작(書作) 이론인 ‘생동적(生動的) 상징주의’도 접하게 되었고 유연한 선생의 필법도 관찰할 수 있었다.

동서양 학문 아우르는 주산자해의 배포

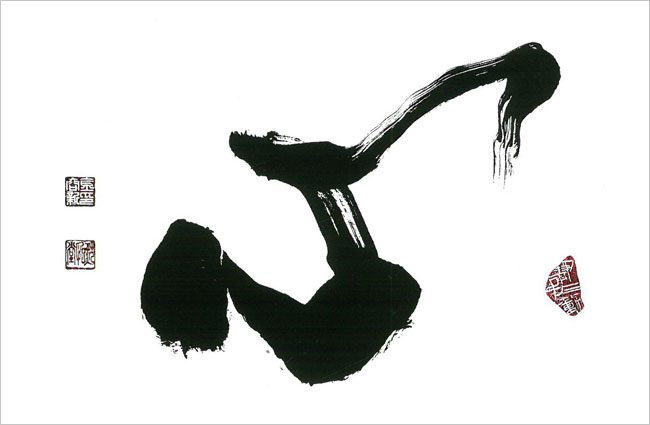

|

| 김용신 선생이 쓴 마음 심(心). |

만 5세에 시작한 붓글씨로 이승만 대통령과 만났고, 박정희 대통령으로부터 필경사가 쓴 감사편지도 받았으며 26세 때(1976년) 이미 개인전을 열기도 했다. 현대서예운동의 주창자인 소전(素筌) 손재형(孫在馨·1903~1981년) 선생을 비롯해 당대를 대표하는 묵향(墨香)의 필력을 지닌 스승들에게 붓글씨를 배웠다. 소전은 일본으로 건너가 추사[秋史 金正喜]의 〈세한도〉를 목숨을 걸고 찾아온 인물이다.

선생은 일찌감치 미국 유학을 떠나 한국인으로는 최초로 정신분석적 정치·사회 이론으로 미국 메릴랜드주립대(UMCP)에서 정치철학 박사를 취득하였다.

선생이 펴낸 저서만 해도 《정치철학과 정신분석학의 만남》(2000), 《성리학자 기대승 프로이트를 만나다》(2002), 《예술의 정신분석학적 해석》(2009), 《나는 누구인가: 일반인을 위한 정신분석학》(2013), 《우리는 왜 싸우는가》(2018), 《정신분석학적 인문사회연구》(2019) 등 다수에 이른다. 지금도 매주 일반인에게 붓글씨를 가르치고 정신분석학 강의도 하고 있다.

그의 머릿속에는 동서양 학문을 아우르는 주산자해의 배포가 자리 잡고 있음이 분명했다. 대화 또한 무척 즐거웠음을 고백해야겠다. 구수한 호남 방언에다 이해하기 쉬운 비유로 다양한 은자(隱者)의 필법과 서풍(書風)에 대해 설명해주었다. 흔히 지식인들이 침을 튀기며 말하는 어떤 정치적 편견도 느낄 수 없었다.

|

| 9세 때 이승만 대통령 내외를 경복궁 경회루에서 만난 소년 명필 김용신. |

“스물여섯에 첫 개인전을 했거든요. 당시만 해도 서른 이전에 붓글씨 개인전을 연 사람이 전무하던 시절이었어요. 아마 그때 쓴 것 같아요. 지금도 경매시장을 보면 10대 때 쓴 글들이 거래되고 있어요.”

― 붓글씨는 어느 스승께 배우셨는지요.

“전남 구례에서 서학(書學)계의 은사(隱士)이신 의당(毅堂) 박준동(朴俊東) 선생님으로부터 붓글씨 지도를 받았어요. 의당 선생님은 영자팔법(永字八法)을 가르치면서 어찌나 필력을 강조하시는지 온몸을 움직여 운필(運筆)해야 함을 귀가 따갑게 말씀하셨지요.”

소전 손재형 선생과의 인연

|

| 김용신 선생이 쓴 산고수장(山高水長)-산처럼 높고 물처럼 길다 |

“소전 선생이 제 붓글씨 습작을 보시더니 칭찬은 안 하시고 ‘시골서 이렇게 붓글씨를 잘 지도하시는 선생님이 계시는가’ 하고 의문 섞인 말씀만 되풀이하셨던 장면이 생생히 머릿속에 남아 있어요.”

김용신은 그즈음 고향을 떠나 광주에서 학업을 잇게 되었다.

“중학교로 진학하면서 의당 선생님과 작별하게 되었는데 그때 써주신 ‘산고수장(山高水長)’이라는 액서(額書)를 지금도 보물처럼 고이 보관하고 있어요.”

산고수장은 산처럼 높고 물처럼 길다는 뜻과 함께 어진 사람의 덕이 후세에 길이길이 전한다는 의미도 품고 있다. 그 액서 말미에 ‘김용신 學友 法正’이라고 쓰고 ‘의당 박준동 學人’이라고 써 있다.

“예순이 넘으신 스승이 10대 어린 제자에게 학우라고 써주신 것은 제가 서(書)를 영원히 떠날 수 없게 만든 하나의 멍에가 되었지요.”

겨우 까까머리 중학생 시절 의재(毅齋) 허백련(許百鍊) 선생의 주도로 창립한 서화 동인회인 ‘연진회(練鎭會)’에 자주 참석하며 당시 기라성 같은 대가의 면면을 접하면서 다양한 필법을 배웠다. “허백련 선생님의 무릎 위에서 놀면서 할아버지, 할아버지 하며 글씨를 배웠다”고 한다.

그즈음에 남용(南龍) 김용구(金容九) 선생이 ‘남용서도원’이라는 우리나라 최초의 사설 서도학원을 광주에 개설했는데 그는 등록번호 1번의 학원생이 되어 전서와 예서, 그리고 행서와 초서를 배웠다. 이때부터 비로소 한자의 자형 변화와 이에 따른 서법의 형성을 차츰 이해하기 시작했다.

중학교 상급반에 진학하면서는 소전(손재형)이 한 달에 한 번 정도 광주에 왔었는데 올 때마다 붓글씨를 가르쳤다고 한다.

“그때 화신여관에 소전 선생님이 머무셨는데 그분은 ‘남파’ 글씨를 쓰신 분입니다. 그러니까 둥글둥글하게 글씨를 쓰셨죠. 근데 저는 의당(박준동) 선생님에게 ‘북파’를 배운 겁니다.”

다시 말해 소전은 ‘안진경’체를, 소년 김용신은 ‘구양순’체를 공부해 길이 달랐던 것이다.

“소전은 그 자리에서 옳고 그름을 지적하셔도 되는데 ‘오늘 저녁에 한 번 자세히 살펴보고 내일 잘잘못을 지적해줄게’라고 하셨어요.

이튿날 찾아뵈면 ‘내가 보니까 구양순체는 이런 뜻이니까 이렇게 고쳐야 한다’고 말씀하셨죠. 전 거기서 상당히 감동받았어요.”

북파와 남파, 왕희지·구양순·안진경體

― 조금 전에 말씀하신 ‘북파’와 ‘남파’는 어떻게 다릅니까.

“‘북비남첩(北碑南帖)’이란 말과 관련이 있어요. 기록에 따르면 한나라 시대(B.C 206~A.D 220년까지 존속)에는 비석을 세우는 일이 유행했는데 중국 북쪽 지방은 이 비문을 기본으로 글씨를 연마했다고 해서 비파(碑派), 남쪽 지방은 종이에 쓴 서예가들의 체첩(體帖·본보기로 삼을 만한 잘 쓴 글씨를 모은 장첩)을 근거로 서풍이 형성되었다고 해서 첩파(帖派)라고 불렀어요.”

김용신에 따르면 북파가 유행한 지역은 중국 황허 중하류 유역인 중원(中原), 즉 북중국을 말한다. 남파의 지역은 양쯔강 동쪽 하류의 장쑤성 지역을 중심으로 한 남중국을 가리킨다.

필법도 이에 따라 북파는 비문에 새겨진 글씨에 따라 각이 지고, 남파는 종이에 쓴 글씨에 근거해 부드럽고 각이 지지 않는다.

“중국 북쪽 지방은 종이 보급이 원활하지 못해 비문을 중심으로 필법을 연마했지만 남쪽은 경제적으로 풍요로워 종이에 쓴 글씨를 보고 필법을 연마하게 된 겁니다.

그래서 북파는 존재의 에센스만 표현합니다, 철학적으로 말하면. 남파는 거기다 살을 붙여 (존재를) 풍요롭게 만들죠.”

― 흔히 말하는 왕희지, 구양순, 안진경의 서체는 어떻게 구분하나요.

선생에 따르면 처음 지역적으로 구별된 북파와 남파는 위진남북조 시대(220~589년)를 지나면서 문호(門戶)를 중심으로 재편하게 된다. 즉 남쪽에 살아도 글 쓰는 이의 성향이 북파를 따르면 북파로, 북쪽에 있어도 남파를 따르면 남파로 분류되기 시작했다.

“동진(東晉)의 왕희지(王羲之·303~361년)는 남쪽 지방에서 종이에 표현된 부드러운 획을 구사했기에 남파의 시조라고 부르기도 합니다. 엄밀히 말하면 남파와 북파의 구별이 선명하지 않던 시절이고 한나라 비문에 의지했기에 북파 요소를 많이 지니고 있어요.

당나라 초기 구양순(歐陽詢·557~641년)은 새로운 북파적 해서를 썼다고 볼 수 있고, 당나라 말기쯤 등장한 안진경(顏眞卿·709~785년)은 해서에서 남파의 속성을 구체적으로 표현했지요.”

| 한자 글꼴들 고문, 전서, 예서, 해서, 행서, 초서… 한자가 보급되기 이전의 자형을 크게 고문(古文), 전서(篆書), 예서(隸書)로 분류한다. 고문은 고대 은(殷)나라 시대의 문자로 추정되는 갑골문, 청동기 그릇에 새겨진 문자를 뜻한다. 전서는 상형문자에 가까운 고문을 간소하게 정제한 글자를 말한다. 예서는, ‘노예[隸]’를 뜻하는 의미에서 알 수 있듯이 서민들도 알 수 있는 간소한 글자꼴을 가리킨다. 예서가 통용되던 시기는 원시적인 붓, 혹은 대나무나 칡넝쿨의 끝을 가늘게 쪼개서 만든 원시적인 필기도구를 쓰던 시절이었다. 종이의 보급과 붓이라는 필기도구의 정착으로 문자의 꼴에도 급속한 변화가 일어났다. 전서가 비교적 세로로 긴 꼴의 모양을 하고 예서가 가로로 긴 꼴을 취했다면, 이후 등장한 해서(楷書)는 비교적 정방형의 꼴이었다. 해서는 문자의 모범이 된다는 뜻으로 진서(眞書), 정서(正書)로도 불렸다. 오늘날 한자의 꼴을 의미한다. 이후 해서를 조금 빨리 쓰는 행서(行書)와 더욱 빨리 쓴 초서(草書)가 등장하며 다양한 서법(書法)이 완성되었다. |

동양 서예사에서 秋史의 의미

따지고 보면 당나라 이후 서풍은 매우 복잡하게 흘러갔어도 그 근원은 결국 구양순 혹은 안진경에 귀착된다.

“어떻게 보면 북파가 서법의 원조고, 그 대항으로써 남파가 탄생했다고 볼 수 있어요. 북파가 딱딱하고 각이 진 특징을 지녔다면 남파는 보다 부드럽고 자유로운 꼴이죠. 이 말은 북파는 보수적이며 남파는 보다 혁신적 의미를 지녔다는 말로 바꾸어 말할 수 있어요.”

― 우리나라에 많은 영향을 미친 조맹부(趙孟頫·1254~1322년) 서체의 특징도 궁금합니다.

“원나라(1271~1368년)가 들어서고 복고(復古)운동이 일어나기 시작했어요. 송나라(북송 960~1127년, 남송 1127~1279년) 시절에 나타난 서풍에 대한 혁신운동과 대조적이죠. 복고운동의 대표적인 작가가 조맹부죠.

그는 몽골이 중원을 지배했지만 한족(漢族) 문화를 배양한다는 취지에서 복고운동을 펼쳤죠. 왕희지에 근거하되 북파 요소를 강조하고 구양순에 근거하되 유연한 북파의 또 다른 면모를 보였어요.”

― 추사 김정희(1786~1856년)도 동양사의 굵직한 유파로 보는 시각도 많지 않은가요?

“추사가 청나라(1616~1912년)를 찾아가 당대 금석학자 옹방강(翁方綱·1733~1818년)과 완원(阮元·1764~1849년)을 만나 북파의 서풍을 이해하고 실천에 옮기려 했죠. 그의 호 완당(阮堂)도 완원에서 따온 겁니다.

청년 시절에는 해서와 행서에 있어서 획이 두꺼운 남파 요소가 가미된 글씨도 썼지만 제주도 유배 이후 북파에 근거한 독창적인 서풍을 나타냈죠. 대담하되 매우 원초적이며 뼈만 앙상히 남은 것 같은 독특한 서풍을 창안했어요.”

2000년 동양의 서예 역사를 통해 봐도 추사는 북파와 남파의 흐름 속에서 특히 북파를 강조하면서도 누구도 시도하지 않은 독특한 서체를 창안했다.

“추사는 글자 속에 그 글자의 의미와 연결된 어떤 회화적 표현을 하려 했고 글자들을 한 지면에 쓸 때 서로 얽혀 어울리게 배치했지요.”

― 추사의 글씨는 사물의 본질이 무엇인가를 느끼게 만드는군요.

“거칠고 투박한 획과 문자꼴을 통해 사물의 본질에 대한 물음을 가지게 됩니다. 각 글자가 가지는 원초적인 모습이 서로 어울려 한 지면에 새로운 의미의 구도를 나타내고 있으니 이 또한 우리를 한 번 더 놀라게 합니다.”

명필 소년, 서예대전을 휩쓸다

|

| 1964년 1월 14세 김용신은 박정희 대통령에게 감사편지를 받았다. |

당시 그는 일주일에 한두 번 정도는 사군자(四君子)의 대가였던 근원(槿園) 구철우(具哲祐) 선생님을 찾아가 붓글씨를 지도받았다.

“이때 근원 선생님께서는 저에게 ‘내가 너의 구양순 해서를 지도할 수 있는 것은 내가 조맹부를 공부했기 때문’이라고 말씀하셨어요. 이 말씀을 통해 서의 계보를 알게 되었지요.

근원 선생님께서는 미소를 지으시면서 ‘구양순 글씨는 허리를 가늘게 하는 것’이라고도 하셨는데, 바로 북파 계보의 서가들이 애용하는 배법(背法·모든 획이 서로 등을 지어 분열하는 모습을 띠고 있다는 의미)을 재미있게 말씀한 것이었어요.”

배법을 이해하게 되니 허리를 두껍게 하는 남파 계보의 향법(向法)에 대한 이해로 자연스럽게 이어졌다.

“초등학교 때부터 전국학생 서예대회에서 최고상을 받았고 당시 어린 학생이 저처럼 붓글씨를 전문으로 연습하는 경우는 거의 없었을 테니 이해할 거라 생각했을 겁니다.”

― 붓글씨 신동이라고 이승만 대통령과 박정희 대통령을 만난 적이 있다고 들었는데….

“이승만 박사 내외를 만난 때는 1959년 현충일이었어요. 그 전에도 ‘만수무강’ 붓글씨를 써서 이 박사에게 보냈더니 격려 편지가 왔었는데 현충일을 계기로 경회루에 저를 직접 불렀어요. 제 선친이 6·25 때 전사하셨고…. 그때가 초등학교 4학년 때였어요.

중3 때는 제 글이 훌륭하다고 박정희 대통령이 편지를 보내주셨죠. 박 대통령이 직접 쓴 편지는 아니고 필경사가 썼어요. 제가 쓴 붓글씨가 큰 용기를 줬다는 내용이었습니다.

두 분 모두에게 붓글씨로 큰 사랑을 받았으니 잊히지 않는 추억이죠.”

그가 고교에 진학하였을 때 도 단위로는 처음으로 성인을 대상으로 한 전라남도 미술전람회가 개최되었다. 대회의 권위를 높인다는 취지로 전남 출신으로 이미 국전에 입상한 분들까지 모두 출품하게 되었다. 그때의 한국 서단은 거의 전남 출신들이 주류를 이루던 시절이었다.

“외람되게도 고교생 신분으로는 유일하게 연속 3회 입선하게 되었죠. 대학 1학년 때는 송구스럽게도 수석 특선을 하였고 대학 2학년 때도 특선을 하였습니다.”

그러다가 김용신이 수석 특선을 했을 때, 특선했던 작가가 도전(道展) 심사위원이 되면서 더는 출품하지 않게 되었다.

“소전 선생님께서 ‘용신아! 명필이 되려면 붓글씨로 밥을 먹지 않아야 되니 너는 국전에도 출품하지 말고 대학 전공을 살려서 미국 가서 공부하라’고 하셨어요.”

書를 道라고 부르는 까닭

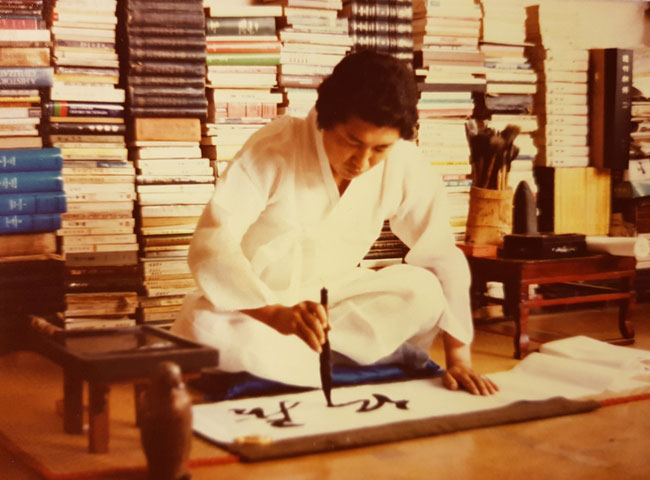

|

| 젊은 시절 김용신 회장. 당대 명필로 호남 지역에서 유명했지만 미국 유학을 떠나 새로운 학문을 배워 박사 학위를 받았다. |

“아마도 붓글씨로 돈을 벌어 생활하게 되면 정도(正道)를 훼손할 수 있다고 본 것이겠지요. 아무래도 관객, 소비자의 입맛에 맞춰, 쉽게 말해 ‘이런 식으로 써주세요’라는 말에 상처를 입게 됩니다. 가수 나훈아에게 샹송을 불러달라는 것과 같지요.”

이후 유학을 떠나 조지워싱턴대 대학원에서 정치학 석사를, 메릴랜드주립대에서 정치철학 박사 학위를 받았다. 1978년 미국 시카고에서 개인전을 열었을 만큼 서에 대한 공부 또한 쉬지 않았다. 워싱턴서학회를 결성하기도 했고 ‘동양의 서’를 미국 사회에 소개하는 데 열성을 보였다.

그러고 귀국해 단국대 행정법무대학원에서 석좌교수를 역임했고 현재 비영리법인 세계정통서학회 회장직을 맡고 있다.

― 서(書)를 도(道)라고 부르는 까닭이 궁금합니다.

“일본에서는 지금도 서도라고 부르고 중국은 붓글씨 쓰는 일을 서법이라고 합니다. 글씨를 쓰는 일, 그 자체가 마음을 수양하는 하나의 방편으로 이해되기도 합니다. 글씨는 마음의 거울이라고 하잖아요.

고대 중국의 초기 과거시험 때는 답을 쓴 필체를 점수에 반영하기도 했죠. 과거제도가 틀을 잡아간 이후에는 사서삼경(四書三經)이 중심이 되면서 필체 평가가 약해졌어요.

그래서 생겨난 개념이 법필(法筆)과 속필(俗筆)입니다. 법필은 필력의 개념에 근거한 필법을 지키며 쓰는 것이요, 속필은 단순히 기록을 목적으로 쓴 것을 말합니다.

스승인 소전 선생도 ‘서예에서 가장 중요한 점은 필력’이라고 하셨죠. 서예는 단순히 문자를 붓으로 쓰는 행위가 아니라, 문자 속에 생명력을 부과해 글씨를 보는 이들이 감동을 느끼게끔 하는 작업입니다.”

― 어떻게 해야 서가 예(藝)가 될 수 있나요.

“동양의 서가 예술이 되는 세 가지 이유가 있어요. 첫째, 한자의 상형성입니다. 글자 속에 어느 정도 상형성, 즉 회화적인 요소를 내포하고 있어요. 둘째, 필기도구가 모필(毛筆)이라는 점이죠. 필기도구가 끝은 뾰족하고 위는 둥근 부피를 지니면서도 철필의 한계를 넘어선 다양한 문자의 선(線) 배열(두껍게 혹은 가늘게)을 구사할 수 있어요. 셋째, 한문 문장의 대칭적인 구조로 미(美)가 형성되지요. 5언, 7언 절구에서 보듯 서로 짝을 지어 표현할 수 있잖아요.

서예는 또 음악처럼 ‘장단·고저·강약’을 적절히 표현하는 예술입니다.”

이 표현 앞에서 김용신 선생의 예술 감각은 붓끝을 타고 흐르는 어떤 에너지로 피어난다는 사실을 감지할 수 있었다.

생동적 상징주의와 書로 가는 길

|

| 세계정통서학회 김용신 회장은 “글씨는 마음의 거울”이라며 “모든 획, 문자에 생명력을 불어넣어야 한다”고 말했다. |

“모든 획, 그리고 문자에 생명력을 부과하자는 말입니다. 생명력이 결여되면 서예의 기본 정신이 소멸됩니다. 서예의 필력 개념을 강조하자는 뜻이지요.

각 글자의 의미와 그 표현에서 느끼는 감정을 일치시키려 합니다. 예를 들면 바람 풍(風)은 바람처럼 쓰고, 무(武)는 무사의 기질이 엿보이게 쓰며, 암(岩)은 바위의 느낌이 들게 쓴다면 공감도가 더 확대되지 않겠어요?”

기자는 그가 쓰는 ‘산고수장(山高水長)’을 자세히 관찰할 수 있었다. 선생의 말대로 산은 산처럼 보이고 물은 물처럼 보였다. 글이 생동감 있게 움직이기 시작했다.

“과거 수많은 명필도 이러한 상징성을 글자에 담으려 했어요. 슬픈 문장은 슬픈 느낌이 들게, 강력한 의지를 나타내는 글귀는 강한 느낌이 들도록 쓴 겁니다.

저는 서(書)가 그 예술성을 보다 풍요롭게 하기 위해선 문자나 문장에 나타나는 어떤 상징성을 보다 강조해야 한다고 생각해요.”

자신의 삶과 글씨 수렴의 삶은 참으로 굴곡이 많은 먼 길이었다고 그는 회상한다. 무엇보다 서예의 원리를 배우고 공부하면서 정신 치유의 의미를 실감 나게 느낄 수 있었다. 호연지기 학문인 서예와 정신분석 이론이 모두 한길이었음을 요즘 뼈저리게 실감한다.

“평생 붓글씨는 괴로움이었고 즐거움이었죠. 붓글씨를 쓰기 싫어 몸이 아팠던 일, 칭찬받았을 때의 기쁨, 주변의 기대가 부담스러워 던져버리고 싶었던 붓, 그러나 운명처럼 그 애증(愛憎)의 붓을 들고 서(書)로 가는 길을 지금도 걷고 있어요.”

인터뷰를 마친 후, 산고수장의 두 번째 뜻, 어진 사람의 덕이 후세에 길이 전한다는 의미처럼, 그의 서에서 덕(德)이라는 묵향이 더욱 진하게 다가왔다.⊙