⊙ K-컬처, ‘아시아 열풍’ 흐름 타고 다른 아시아 콘텐츠와 시너지를 주고받으며 성장

⊙ 중국의 경직된 문화 때문에 동아시아에 대한 관심의 과실 韓日이 차지

⊙ 과거 구미의 일본 문화, 소련-동구 문화에 대한 관심도 ‘위협 → 인정 → 관심’의 소산

⊙ 강제규 감독은 ‘재키 강(Jacky Kang)’이라는 예명 사용… 이젠 ‘봉준호’ ‘이성진’ 통해

이문원

《뉴시스이코노미》 편집장, 《미디어워치》 편집장, 국회 한류연구회 자문위원, KBS 시청자위원, KBS2 TV 〈연예가중계〉 자문위원, 제35회 한국방송대상 심사위원 역임 / 저서 《언론의 저주를 깨다》(공저), 《기업가정신》(공저), 《억지와 위선》(공저) 등

⊙ 중국의 경직된 문화 때문에 동아시아에 대한 관심의 과실 韓日이 차지

⊙ 과거 구미의 일본 문화, 소련-동구 문화에 대한 관심도 ‘위협 → 인정 → 관심’의 소산

⊙ 강제규 감독은 ‘재키 강(Jacky Kang)’이라는 예명 사용… 이젠 ‘봉준호’ ‘이성진’ 통해

이문원

《뉴시스이코노미》 편집장, 《미디어워치》 편집장, 국회 한류연구회 자문위원, KBS 시청자위원, KBS2 TV 〈연예가중계〉 자문위원, 제35회 한국방송대상 심사위원 역임 / 저서 《언론의 저주를 깨다》(공저), 《기업가정신》(공저), 《억지와 위선》(공저) 등

- 지난 1월 15일 에미상을 수상한 이성진 감독. 사진=연합뉴스

지난 1월 15일(현지시각) 미국 최대 TV 부문 시상식인 제75회 프라임타임 에미상 시상식이 열렸다. 에미상은 ‘TV계의 아카데미상’이라는 별칭으로도 잘 알려져 있다. 그리고 이날 가장 큰 화제는 한국계 미국인 감독 이성진이 연출과 제작·각본을 맡은 미국 넷플릭스 드라마 〈성난 사람들〉의 ‘싹쓸이(sweep)’ 수상이었다. 리미티드/앤솔로지 시리즈 부문 작품상과 감독상, 남녀주연상 등 무려 8개 부문을 석권(席卷)하는 기염을 토했다. 도합 3개 부문에서 수상한 이 감독 외에 남우주연상을 수상한 스티븐 연 역시 연상엽이라는 한국 이름을 갖고 있는 한국계 미국인이다. 〈성난 사람들〉은 한 한국계 미국인 가정을 중심으로 계층에 따라 서로 다른 세상을 살아가는 다양한 아시아계 미국인들의 삶과 갈등, 역경을 담은 드라마다.

‘소니 리’에서 ‘이성진’으로

그런데 여기서 유독 한국 대중의 이목을 끄는 부분이 있었다. 이성진 감독은 서울에서 태어나 12세 때 부모를 따라 미국으로 이주한 경우다. 그리고 〈성난 사람들〉 크레디트에도 ‘Lee Sung Jin’으로 한국식으로 표기돼 있다. 그런데 이런 그도 막상 활동 초창기에는 ‘소니 리(Sonny Lee)’라는 미국식 이름을 썼었다. 인터넷 무비 데이터베이스를 살펴보면 2018년까지는 ‘소니 리’였다가 2019년부터 ‘이성진’으로 다시 바꿨다. 이에 대해 이 감독 본인에게서 직접 답을 들은 《조선일보》 2024년 1월 20일 자 기사 〈에미상 이성진 감독 “이제 한국인 관점이 세계인의 관점 됐다”〉를 보자.

〈미국에서의 학창 시절은 쉽지 않았다. 출석을 부르던 선생님은 그의 이름을 잘못 발음했다. 친구들도 그의 이름을 엉터리로 부르며 놀렸다. 그때 그는 이름을 ‘소니(Sonny) 리’로 바꿨다. 5~6년 전부터 미국엔 ‘다양성’ 열풍이 불었다. 다시 이름을 ‘이성진’으로 바꾼 그는 “미국인들은 봉준호·박찬욱을 부를 때면 실수하지 않는다”며 “나도 ‘이성진’이라는 이름으로 인정받고 싶었다”고 말했다. 그는 “〈성난 사람들〉은 5년 전이었으면 절대 탄생하지 못했을 작품”이라며 “한국인의 관점이 곧 세계인의 관점”이라고 말했다.〉

결국 이전까지는 미국 사회를 지배하는 유럽계 백인 문화에 동화(同化)되는 편이 미국 생활에 유리했기에 이름도 그를 따랐지만 지금으로부터 5~6년 전, 그러니까 2018~2019년 정도부터는 PC(Political Correct-ness) 기조하에 ‘다양성과 포용성(diverse and inclusive)’ 열풍이 미국 사회에 일면서 한국계라는 문화적 정체성(正體性)을 일정 부분 고수(固守)해도 무방해졌다는 설명이다.

그런데 이와는 또 다른 설명도 존재한다. 상황은 실질적으로 이와는 반대 순서로 돌아간 것에 가깝다는 것이다. 특히 레딧 등 미국 커뮤니티 사이트들에서 이 같은 ‘또 다른’ 관찰들이 눈에 자주 띈다. PC 기조에 따른 특정 어젠다가 사회 공기를 지배해 이 같은 사회 변화가 일어난 게 아니라, 어느 순간부터 아시아 대중문화 콘텐츠가 미국 시장에서 왕성하게 받아들여지기 시작했기에 이름 표기 등 각종 아시아 문화를 존중하는 분위기도 자연스럽게 생겨났다는 것이다.

이 같은 주장은 실제 벌어진 시장 상황들과도 딱히 다르지 않다. 아시아 대중문화 콘텐츠는 ‘다양성과 포용성’ 기조가 미국 사회를 뒤덮기 전부터도, 그러니까 이미 2010년대 초·중반 무렵부터도 미국과 유럽 등 서구 사회에서 왕성하게 소비되고 있었기 때문이다.

이 부분을 좀 더 생각해볼 필요가 있다. 얼핏 다소 지엽적으로 여겨질 수 있는 부분이지만 오히려 지금의 K-컬처 열풍에 대해 보다 큰 캔버스로 그 현실적 위치나 배경을 조망(眺望)해주는 부분이 존재하기 때문이다. 하나씩 살펴보자.

북미의 ‘아시아 열풍’

그간 한국 언론미디어에서 ‘한국의 자랑’ K-컬처 열풍을 줄기차게 보도하면서도 생각 외로 잘 얘기하지 않는 부분이 있다. 난공불락(難攻不落)으로 여겨지던 북미와 유럽 시장에서 지금 열렬히 받아들여지고 있는 아시아 콘텐츠는 비단 K-컬처 상품들만은 아니라는 것이다.

물론 이에 대해서도 K-컬처 상품들이 분위기를 반전(反轉)시켜 그 수혜를 다른 아시아 국가도 나눠 갖고 있다는 식으로 보도한 경우가 존재하긴 하지만, 엄밀히 이런 순서였다고 보긴 어렵다. 실제로는 처음부터 K-컬처를 ‘포함한’ 전반적 아시아 대중문화 열풍이 2010년대 들어 일어나고 있었다고 보는 게 맞다. K-컬처가 이 중 가장 폭발적 반응을 얻어 상황을 리딩(leading)하고 있는 건 맞지만, 애초 서구 사회 ‘아시아 열풍’의 일부로서 흐름을 타고 있었던 건 부정하기 어렵다는 얘기다. 그리고 그 열풍의 시작점은, 이성진 감독 인터뷰에서도 드러나듯, 5~6년 전 정도부터라고 볼 수 있다.

먼저 〈성난 사람들〉이 파란(波瀾)을 일으킨 북미의 TV 부문부터 살펴보자. 한국 언론미디어 보도만 보면 북미에서 성공한 아시아 또는 아시아계 중심 드라마 콘텐츠는 〈오징어 게임〉과 〈파친코〉만 있는 것 같지만, 그렇지가 않다. 이미 2015년 대만계 미국인 가정을 다룬 미국 ABC의 시트콤 〈프레시 오프 더 보트〉가 대성공을 거두며 시즌 6까지 연장되는 인기를 얻었고, 이듬해 2016년에는 캐나다 CBC의 시트콤 〈김씨네 편의점〉이 한국계 캐나다인 가정을 다루면서 시즌 5까지 연장되는 성공을 거뒀다.

이러한 흐름을 이어 2018년에는 한국계 미국인 10대 소녀들의 연애 풍속도를 그린 넷플릭스 영화 〈내가 사랑했던 모든 남자들에게〉가 대성공을 거두며 2편의 속편을 탄생시켰다. 2023년에는 이와 세계관을 함께하는 스핀오프 영화 〈엑스오, 키티〉가 한국의 서울을 무대로 제작되기까지 했다. 이 뒤에 등장한 게 〈오징어 게임〉이고 〈파친코〉다. 이와 함께 〈오징어 게임〉과 유사한 설정으로 관심을 모은 일본 넷플릭스 드라마 〈아리스 인 보더랜드〉 시즌 1, 2가 서구 시장에서 큰 성공을 거뒀고, 세계적으로 유명한 일본 애니메이션 〈카우보이 비밥〉과 일본 만화 〈원피스〉의 미국 제작 실사(實寫)영화도 넷플릭스에서 상당한 반향을 일으켰다.

중국계 이민자 이야기도 대성공

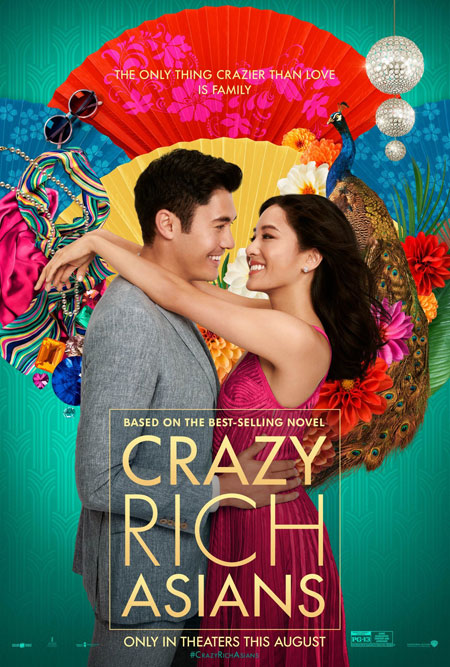

영화 부문도 마찬가지다. 북미 영화계 모든 ‘아시아 열풍’의 시작은 2018년 공개된 미국 영화 〈크레이지 리치 아시안〉의 대성공이었다고 볼 만하다. 싱가포르에서 태어난 중국계 미국인 작가 케빈 콴의 베스트셀러를 바탕으로 중산층 중국계 미국인들과 ‘슈퍼 리치’ 중국계 싱가포르인들의 서로 다른 삶의 양상과 가치관 충돌 등을 담았다. 북미에서만 무려 1억7377만 달러를 벌어들여 제작비 3000만 달러의 6배 가까이 벌어들였는데, 정작 아시아권에선 흥행에 참패했다. 말 그대로 북미와 유럽의 ‘아시아 열풍’ 흐름에서 나온 성공이었기 때문이다.

같은 해 한국계 미국인 배우 존 조(한국 이름 조요한) 단독 주연의 미스터리 스릴러 〈서치〉가 불과 88만 달러의 제작비로 북미에서만 2602만 달러를 벌어들이는 이변을 낳으며 주연급 아시아계 남자배우의 북미 성공 가능성을 확인시켜주기도 했다. 이어 앞서 언급한 TV 드라마의 ‘아시아 열풍’과 맞물려 2019년 〈기생충〉의 어마어마한 서구 무대 대성공으로 이어진다.

사실 〈기생충〉뿐만도 아니고, 중국계 미국인들의 고향 방문담을 그린 〈페어웰〉, 한국인 가정의 미국 이민사(移民史)를 그린 〈미나리〉, 무라카미 하루키의 단편소설을 영화화한 일본 영화 〈드라이브 마이 카〉 등의 성공으로 이어지다 지난해 아카데미상 작품상, 감독상, 여우주연상 등 7개 부문을 휩쓴 중국계 미국인 사회 판타지 영화 〈에브리싱 에브리웨어 올 앳 원스〉의 상업적·비평적 대성공에까지 이른다.

그리고 지금이다. 2023년 12월, 이번에는 일본 영화들이 북미 흥행을 강타했다. 유명한 일본 거대 괴수(怪獸) 영화 〈고질라〉 시리즈의 제30편 〈고질라 마이너스 원〉이 북미 개봉 첫 주 3위를 차지하더니, 그 바로 다음 주에는 거장(巨匠) 미야자키 하야오 감독의 애니메이션 영화 〈그대들은 어떻게 살 것인가〉가 당당 북미 주말 박스오피스 1위를 차지하기에 이른다. 그리고 위 두 영화는 이번 제96회 아카데미상에서도 각각 시각효과상과 장편애니메이션영화상 후보로 올라 있고, 후자 쪽은 꽤 유력한 수상 후보로도 점쳐지는 실정이다.

동아시아의 위상 변화

K-팝도 크게 보면 바로 이 같은 ‘아시아 열풍’ 분위기에서 다른 아시아 콘텐츠와 시너지를 주고받으며 성장한 것이라 봐야 한다.

2012년 가수 싸이의 ‘강남스타일’ 열풍 이후 K-팝 글로벌화 선두주자가 된 방탄소년단(BTS)이 처음 미국 빌보드 차트를 대표하는 ‘핫 100’ 차트에서 10위권에 들어간 것도 위 열풍의 시작 지점인 2018년이었다. 혼자서만 툭 불거져 나온, 아예 동떨어진 아시아 성공담이 아니었던 셈이다. 그리고 거기서부터 흐름을 타고 방탄소년단은 2020년 K-팝 사상 첫 ‘핫 100’ 1위 자리에 올랐고, 이후 다른 K-팝 팀들도 속속 이 같은 대열에 합류했다. 빌보드 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 기준으로 이제 1위를 차지해본 K-팝 팀이 방탄소년단 외에도 슈퍼엠, 스트레이키즈, 블랙핑크, 투모로우바이투게더, 뉴진스, 에이티즈 등등 점점 늘어나는 추세다.

이 밖에도 많다. 본래 서구에서 인기가 많았던 일본 만화도 2019년 미국에서 전년 대비 26% 성장을 거두더니 2020년에는 44%, 그리고 2021년에는 무려 160% 성장이라는 폭증세를 보이고 있다. 이제 서구에서 ‘아니메(anime)’라는 일본식 영어 표기 그대로 불리고 있는 일본 애니메이션 역시 2019년 즈음부터 북미와 유럽 흥행에서 위협적인 흥행 면모를 띠고 있다. 그리고 여기에 한국의 온라인 만화인 ‘웹툰’ 성공이 더 들어간다.

그럼 이 같은 ‘아시아 열풍’의 이유는 뭘까. 단순하게는 아시아, 그중에서도 한국·일본·중화권 등 동아시아의 세계 속 위상이 달라졌기 때문이라 볼 수 있다. 아시아에서 일본 정도만 선진국으로 분류되던 20세기와 달리 한국과 중국이 이에 가세해, 특히 2010년대 즈음 동아시아와 동아시아인들에 대한 세계인들의 인식 자체가 크게 달라질 수밖에 없었다는 것이다.

위협과 인정, 그리고 관심

그런데 이것만으로는 열풍까지는 일어나지 않는다. 이런 식의 열풍은 한 가지 요소가 더 붙어야 제대로 작동한다. 바로 ‘위협’이다. 의외로 여겨질 수 있지만, 낯선 타국(他國)에 대한 정치·경제·사회적 또는 군사적 위협감은 오히려 해당 국가 문화의 유입에 있어 상당히 중요한 역할을 차지해왔다. ‘위협’은 곧 ‘인정’이 되고, 자연스럽게 ‘관심’으로 넘어가게 되기 때문이다. 이 중에서도 특히 문화적 관심으로 전이(轉移)되는 경우가 많다.

예컨대 1960년대 서구 사회의 일본 문화 열풍도 이 같은 시각에서 해석되는 경우가 많다. 확실히 일본 문화는 1960년대 내내 서구 사회에서 어마어마한 반향을 일으켰다. 1963년 일본 가수 사카모토 큐의 노래 ‘위를 보고 걷자(上を向いて歩こう)’가 ‘스키야키(Sukiyaki)’라는 제목으로 미국 시장에 등장해 아시아 가수 최초로 미국 빌보드 ‘핫 100’ 차트 1위를 차지했고, 1966년에는 아베 코보 소설을 영화화한 〈모래의 여자〉가 미국 시장에 소개되면서 감독 테시가하라 히로시가 아시아 감독 최초로 미국 아카데미상 감독상 후보로 지명되는 쾌거를 거둔다. 그리고 1968년 가와바타 야스나리의 소설 《설국(雪國)》이 노벨문학상을 수상하면서 일본 문화는 사실상 모든 문화 분야에 걸쳐 서구 사회를 제패(制覇)하는 모습을 보였다. 그런데 이 같은 ‘일본 열풍’도 근원을 따라가다 보면 제2차 세계대전 당시 미국을 위시한 연합군 측과 끝까지 결전을 벌인 일본의 강렬한 위협감이 큰 역할을 했다는 해석도 가능하다.

물론 일본 문화는 19세기에도 미술품이나 공예품이 서유럽 등지에서 고상한 취미로서 유행하며 ‘자포니즘(Japonism)’을 일으킨 바 있지만, 대중적인 차원에서 받아들여졌다고 보긴 어렵다. 그러나 태평양 전쟁이 시작되고부터는 상황이 달라졌다. 전쟁이 끝나기도 전부터 미국과 유럽에선 미야모토 무사시(宮本武藏)의 검법(劍法) 사상을 집대성한 《오륜서(五輪書)》를 현대적 관점에서 재해석한 《무사도(武士道)》가 베스트셀러로 등극한 바 있다. 일본인들의 사상과 사고방식에 대한 서구의 대중적 호기심이 그만큼 부풀어 올랐던 것이다.

이렇게 정치·외교 및 군사적 위협감이 곧 문화적 관심으로 바뀌어 1940~50년대 동안 누적되다 1960년대에 비로소 대대적으로 꽃 피우게 됐다는 순서다. 여러모로 태평양 전쟁 당시 어느 일본군 장교로부터 나왔다는 말, 즉 “우리가 서양을 존중하고 받아들이려 할 때 서양은 우리를 야만인 취급하더니, 막상 서양과 전쟁을 치르게 되자 서양은 그제야 비록 악당일망정 우리를 문명인으로 인정해줬다”는 아이러니가 떠오르는 대목이다. 한편, 냉전(冷戰) 무드가 극에 달했던 1970~80년대에도 비슷한 현상이 일어났다. 절대 악(惡)으로 규정됐던 소련 등 공산국가의 문화가 갑자기 자유세계에서 대대적인 관심을 모으며 흥행에서도 호조를 보인 현상이다. 이렇게 소련 영화 〈모스크바는 눈물을 믿지 않는다〉는 1981년 미국 아카데미상 외국어영화상을 수상하며 서구 시장 곳곳에서 흥행에 대성공했고, 1985년 등장한 또 다른 소련 영화 〈컴 앤 씨〉도 이 같은 흐름을 이어갔다.

‘중국의 위협’, 그러나…

이 외에 당시 공산권에 속하던 체코슬로바키아의 영화감독 밀로스 포먼, 폴란드의 영화감독 안제이 바이다와 크쥐시토프 키에슬로프스키, 예지 스콜리모프스키, 유고슬라비아의 영화감독 에밀 쿠스트리차 등이 자유세계에서 대단한 환영을 받으며 자유세계 국제영화제들을 휩쓸었다. 과연 ‘위협’은 곧 ‘인정’이 되고, 곧 ‘관심’으로 넘어가는 것이다.

그럼 2010년대 중반부터 밀어닥친 서구 사회 ‘아시아 열풍’의 이유, 즉 ‘아시아의 위협’은 어떤 것일까. 아주 단순하게 말해, ‘중국의 위협’이다.

물론 급성장하는 중국 경제는 2000년대 초반부터 서구 세계에 있어 경제적 위협으로 여겨졌지만, 엄밀히 2010년대 초반까지만 해도 중국은 가장 중요한 미중(美中)관계에 있어서는 본격적 대립을 피하는 태도를 취해왔던 게 사실이다. 그러나 이후부턴 상황이 달라지기 시작했다. 본격적인 미중 갈등이 하나둘 점화되기 시작했다. 이에 싱가포르 초대 총리 리콴유(李光耀)는 “21세기의 역사는 중국의 도전(挑戰)과 미국의 응전(應戰)으로 써질 것”이라 내다보기도 했다. 특히 2018년 이른바 ‘보복관세 전쟁’으로 빚어진 미중 무역 전쟁이 시작되면서부터는 신냉전(新冷戰)이라는 표현이 언론미디어 곳곳에서 등장하고, 새로운 동서(東西) 대결구도가 세계에 각인되기 시작했다.

이처럼 중국이 서구 세계에 절대적 위협 요소로서 자리매김하고, 기존의 선진국 일본에 이어 한국의 존재감도 급부상하기 시작하면서 위 ‘위협→인정→관심’의 구도가 또다시 성립됐다는 흐름이다.

동아시아는 서구 사회 초미(焦眉)의 관심 대상이 됐다. 그런데 여기서 흥미로운 부분이 생긴다. 정작 그 ‘위협’의 핵심인 중국에는 이 같은 흐름을 문화적 관심으로 전환시켜줄 대중문화상품들이 사실상 존재하지 않았다는 점이다.

지나친 중국 공적(公的) 개념의 검열과 단속, 그리고 공적 개념의 유도에 의한 중국 대중의 극단적 애국주의 흐름으로 인해 중국 대중문화상품들은 자유세계에서 받아들여지기에 지나치게 경직돼 있었고, 문화적 상상력이 엿보이지도 않았다. 판타지 사극(史劇)조차 ‘대중의 역사의식 함양(涵養)에 좋지 않아’ 규제하는 수준으로 검열이 치닫다 보니 상상력을 실체화시킬 의욕도 사라져 갔고, 상당 부분 아시아 콘텐츠 중 가장 앞서가던 한국의 그것을 무한히 모방하는 흐름으로 나아가게 됐다.

‘문화공정’은 열패감의 소산

이런 한계가 바로 지금의 구도를 낳았다. 중국이 주는 위협감으로 시작된 동아시아에 대한 관심은 한국과 일본이 나눠 갖고 있는 실정이다.

당장 2월 초 상황만 봐도 알 수 있다. 마동석 주연의 한국 영화 〈황야〉는 전 세계 넷플릭스 영화 부문 차트 1위에 올랐고, 일본 영화 〈고질라 마이너스 원〉은 2월 5일까지 북미에서만 5642만 달러를 벌어들이며 이미 본국인 일본에서의 흥행수익을 뛰어넘은 상태다.

그리고 미국 캘리포니아 코첼라 밸리에서 열리는 세계 최대 음악 페스티벌 ‘코첼라 페스티벌’에 2024년 초청가수로 초대된 아시아 팀들은 한국의 르세라핌과 에이티즈, 페기 구, 더 로즈 등 4팀과 일본의 요아소비, 하쓰네 미쿠, 새로운 학교의 리더즈 등 3팀으로 채워지고 있다. 이 모든 부문에서 중국의 존재감은 없다.

2010년대 들어 중국에서 한복이나 김치 등을 자신들 것이라 주장하는 흐름을 가리키는 이른바 ‘문화공정(文化工程)’이라는 현상도 근본적으로는 이 같은 현실에서 오는 열패감(劣敗感)이 주요 원인이라는 해석이다. 동아시아에 대한 세계의 관심 자체는 중국의 급성장과 미중 대결구도가 불러일으켰는데, 이로 인해 얻을 수 있는 문화적 관심과 인정은 다른 동아시아 국가들이 톡톡히 나눠 갖고 있다는 점을 자신들도 어느 정도 파악할 수 있을 테니 더더욱 그렇다.

그러고 보면 1970~80년대 냉전 시절도 상황은 비슷했다. 1985년 미하일 고르바초프가 권력을 얻고 각종 문화 검열을 완화시키기 전까지는 어찌 됐든 당시 소련만큼 검열이 완강하지 않았던 다른 동유럽 국가들 문화 콘텐츠가 공산권에 대한 관심을 대신 가져가는 경우가 많았다. 영화는 물론 대중음악과 문학 등에 이르기까지 확실히 1980년대까지는 소련보다는 동유럽 공산국가들의 콘텐츠가 압도적인 인기와 칭송을 받았다. ‘표현의 자유’를 둘러싼 문화 진출의 희비쌍곡선(喜悲雙曲線)은 이미 그 시절부터도 청사진이 나와 있었다는 얘기다. 이렇듯 ‘동아시아는 떴지만 중국은 거기서 빠졌다’는 흐름은 그 구도를 착실히 잡아가고 있다.

트위스트 김, 패티 김, 재키 강

끝으로, 서두의 이성진 감독 ‘이름 표기’ 문제로 돌아가 보자. 사실 2010년대 초반만 해도 한국에서 나고 자란 한국인 배우나 영화감독, 가수들 역시 해외 무대로 자신들 콘텐츠가 나갈 땐 으레 성(姓)을 뒤에 넣는 표기 정도는 당연한 듯 해왔던 게 사실이다. 그 전에는 심지어 내수(內需)용으로도 미국식 이름을 예명으로 만들어 썼었다. 트위스트 김, 위키 리, 패티 김 등의 시절 말이다. 심지어 〈쉬리〉 〈태극기 휘날리며〉 〈은행나무 침대〉 등을 연출한 강제규 감독은 자신의 이름과 비슷한 미국식 이름 ‘Jacky’를 가져와 ‘Jacky Kang’이라 표기하기도 했었다.

좀 더 흥미로운 경우도 있었다. 1970년대에 유행하던 한국 태권도 영화, 당시에는 권격(拳擊)영화라고도 불리던 영화들 사연이다. 이들 영화가 1970년대 중반 무렵 크게 성립됐던 것은 세계적 스타로 거듭난 이소룡(李小龍)의 성공담 덕이 컸다. 일개 아시아계 무술배우가 할리우드를 정복하며 콧대 놓은 서양인들을 매료시켰다는 점 하나만으로도 이소룡은 한국 대중에 있어서까지 신화적 존재가 될 수밖에 없었고, 곧 그 성공담을 모방해 흥행을 거두려는 국내 영화 제작자들도 생겨났다.

그런데 그 이소룡 성공담의 핵심은, 이미 당시 국내 언론미디어를 통해 낱낱이 보도됐듯, 미국에서 무술도장을 열어 어느 정도 성과를 거둔 뒤 영화스타로 거듭났다는 경로였다. 이런 배경 탓에 이소룡의 미국 이름인 ‘브루스 리(Bruce Lee)’는 이소룡이라는 이름만큼이나 한국 대중에 널리 알려져 있었다.

‘FBI 태권도 교관(?)’ 헨리 영

이 같은 배경을 감안해 등장한 게 1970년대 한국 태권도 영화의 효시와도 같은 1974년 작 〈용호대련〉이다. 주연 한용철은 이소룡처럼 미국에서 태권도 사범으로 활동하던 인물이었고, 이 점을 강조하기 위해 한용철이라는 본명 대신 ‘차리 셸’이라는 알 수 없는 이름을 붙여 홍보했었다. 그런 〈용호대련〉이 흥행에서 호조를 보이자, 1975년에는 미국에서 활동하던 또 다른 태권도 사범 김웅경을 불러와 ‘바비 킴’이라는 이름을 붙여 홍보한 〈죽엄의 승부〉가 등장했다.

유행은 계속됐다. 1976년에는 ‘헨리 영’이 주연을 맡은 〈내 갈 길을 묻지 마〉가 개봉됐다. 헨리 영에게는 미국 FBI 태권도 교관 출신이라는 홍보문구가 붙었는데, 물론 사실 여부는 알 수 없다. 돌이켜보면 위 ‘바비 킴’에게도 미(美) 공군사관학교 태권도 교관 출신이라는 설명이 붙어 있었다. 같은 해 〈파라문〉은 프랑스에서 활동하던 태권도 사범 이관영에게 ‘알렉스 리’라는 이름을 붙여 개봉했다.

이런 흐름은 1980년 작 〈돌아온 용쟁호투〉까지 간다. 미국에 태권도를 알린 재미(在美) 태권도계 대부 이준구 사범이 주연을 맡은 영화다. 흥미로운 점은, ‘이소룡 신화’가 쓰이기 전인 1973년 개봉한 〈흑권〉에서도 이준구 사범이 출연했는데, 이때는 크레디트에 ‘이준구’라는 본명 그대로 표기했다가 〈돌아온 용쟁호투〉에서는 갑자기 ‘준 리’라는 이름으로 변신했다는 점이다.

‘아시아 열풍’에서 ‘아시아에 대한 존중’으로

이러던 시절, 멀쩡한 한국 영화들에까지 ‘챠리’와 ‘바비’ ‘헨리’ ‘알렉스’ ‘준’이라는 이름들이 붙어 있던 시절을 거쳐 지금에까지 이른 상황은 확실히 한국 대중에 남다른 감회를 선사해주는 게 사실이다. 2020년 3월 아카데미상 시상식에서 봉준호 감독의 이름이 호명되면서도 “Bong Joon Ho”라고 제대로 성(姓)이 앞으로 나와 있는 이름으로 불려지고, 이제 한국계 미국인까지도 ‘Lee Sung Jin’이라는 이름을 살리고 있는 상황 말이다.

‘아시아 열풍’이란 단순히 아시아 대중문화 콘텐츠의 글로벌화만 이루고 있는 게 아닌 셈이다. ‘아시아에 대한 존중’ 자체를 가져오고 있다. 그렇게 아시아는 세계 속에서 이전에는 가본 적 없던 새로운 영역을 향해 한 발짝씩 더 나아가고 있다.⊙

‘소니 리’에서 ‘이성진’으로

|

| 이성진 감독의 〈성난 사람들〉 |

〈미국에서의 학창 시절은 쉽지 않았다. 출석을 부르던 선생님은 그의 이름을 잘못 발음했다. 친구들도 그의 이름을 엉터리로 부르며 놀렸다. 그때 그는 이름을 ‘소니(Sonny) 리’로 바꿨다. 5~6년 전부터 미국엔 ‘다양성’ 열풍이 불었다. 다시 이름을 ‘이성진’으로 바꾼 그는 “미국인들은 봉준호·박찬욱을 부를 때면 실수하지 않는다”며 “나도 ‘이성진’이라는 이름으로 인정받고 싶었다”고 말했다. 그는 “〈성난 사람들〉은 5년 전이었으면 절대 탄생하지 못했을 작품”이라며 “한국인의 관점이 곧 세계인의 관점”이라고 말했다.〉

결국 이전까지는 미국 사회를 지배하는 유럽계 백인 문화에 동화(同化)되는 편이 미국 생활에 유리했기에 이름도 그를 따랐지만 지금으로부터 5~6년 전, 그러니까 2018~2019년 정도부터는 PC(Political Correct-ness) 기조하에 ‘다양성과 포용성(diverse and inclusive)’ 열풍이 미국 사회에 일면서 한국계라는 문화적 정체성(正體性)을 일정 부분 고수(固守)해도 무방해졌다는 설명이다.

그런데 이와는 또 다른 설명도 존재한다. 상황은 실질적으로 이와는 반대 순서로 돌아간 것에 가깝다는 것이다. 특히 레딧 등 미국 커뮤니티 사이트들에서 이 같은 ‘또 다른’ 관찰들이 눈에 자주 띈다. PC 기조에 따른 특정 어젠다가 사회 공기를 지배해 이 같은 사회 변화가 일어난 게 아니라, 어느 순간부터 아시아 대중문화 콘텐츠가 미국 시장에서 왕성하게 받아들여지기 시작했기에 이름 표기 등 각종 아시아 문화를 존중하는 분위기도 자연스럽게 생겨났다는 것이다.

이 같은 주장은 실제 벌어진 시장 상황들과도 딱히 다르지 않다. 아시아 대중문화 콘텐츠는 ‘다양성과 포용성’ 기조가 미국 사회를 뒤덮기 전부터도, 그러니까 이미 2010년대 초·중반 무렵부터도 미국과 유럽 등 서구 사회에서 왕성하게 소비되고 있었기 때문이다.

이 부분을 좀 더 생각해볼 필요가 있다. 얼핏 다소 지엽적으로 여겨질 수 있는 부분이지만 오히려 지금의 K-컬처 열풍에 대해 보다 큰 캔버스로 그 현실적 위치나 배경을 조망(眺望)해주는 부분이 존재하기 때문이다. 하나씩 살펴보자.

북미의 ‘아시아 열풍’

그간 한국 언론미디어에서 ‘한국의 자랑’ K-컬처 열풍을 줄기차게 보도하면서도 생각 외로 잘 얘기하지 않는 부분이 있다. 난공불락(難攻不落)으로 여겨지던 북미와 유럽 시장에서 지금 열렬히 받아들여지고 있는 아시아 콘텐츠는 비단 K-컬처 상품들만은 아니라는 것이다.

물론 이에 대해서도 K-컬처 상품들이 분위기를 반전(反轉)시켜 그 수혜를 다른 아시아 국가도 나눠 갖고 있다는 식으로 보도한 경우가 존재하긴 하지만, 엄밀히 이런 순서였다고 보긴 어렵다. 실제로는 처음부터 K-컬처를 ‘포함한’ 전반적 아시아 대중문화 열풍이 2010년대 들어 일어나고 있었다고 보는 게 맞다. K-컬처가 이 중 가장 폭발적 반응을 얻어 상황을 리딩(leading)하고 있는 건 맞지만, 애초 서구 사회 ‘아시아 열풍’의 일부로서 흐름을 타고 있었던 건 부정하기 어렵다는 얘기다. 그리고 그 열풍의 시작점은, 이성진 감독 인터뷰에서도 드러나듯, 5~6년 전 정도부터라고 볼 수 있다.

먼저 〈성난 사람들〉이 파란(波瀾)을 일으킨 북미의 TV 부문부터 살펴보자. 한국 언론미디어 보도만 보면 북미에서 성공한 아시아 또는 아시아계 중심 드라마 콘텐츠는 〈오징어 게임〉과 〈파친코〉만 있는 것 같지만, 그렇지가 않다. 이미 2015년 대만계 미국인 가정을 다룬 미국 ABC의 시트콤 〈프레시 오프 더 보트〉가 대성공을 거두며 시즌 6까지 연장되는 인기를 얻었고, 이듬해 2016년에는 캐나다 CBC의 시트콤 〈김씨네 편의점〉이 한국계 캐나다인 가정을 다루면서 시즌 5까지 연장되는 성공을 거뒀다.

이러한 흐름을 이어 2018년에는 한국계 미국인 10대 소녀들의 연애 풍속도를 그린 넷플릭스 영화 〈내가 사랑했던 모든 남자들에게〉가 대성공을 거두며 2편의 속편을 탄생시켰다. 2023년에는 이와 세계관을 함께하는 스핀오프 영화 〈엑스오, 키티〉가 한국의 서울을 무대로 제작되기까지 했다. 이 뒤에 등장한 게 〈오징어 게임〉이고 〈파친코〉다. 이와 함께 〈오징어 게임〉과 유사한 설정으로 관심을 모은 일본 넷플릭스 드라마 〈아리스 인 보더랜드〉 시즌 1, 2가 서구 시장에서 큰 성공을 거뒀고, 세계적으로 유명한 일본 애니메이션 〈카우보이 비밥〉과 일본 만화 〈원피스〉의 미국 제작 실사(實寫)영화도 넷플릭스에서 상당한 반향을 일으켰다.

중국계 이민자 이야기도 대성공

|

| 〈크레이지 리치 아시안〉 |

같은 해 한국계 미국인 배우 존 조(한국 이름 조요한) 단독 주연의 미스터리 스릴러 〈서치〉가 불과 88만 달러의 제작비로 북미에서만 2602만 달러를 벌어들이는 이변을 낳으며 주연급 아시아계 남자배우의 북미 성공 가능성을 확인시켜주기도 했다. 이어 앞서 언급한 TV 드라마의 ‘아시아 열풍’과 맞물려 2019년 〈기생충〉의 어마어마한 서구 무대 대성공으로 이어진다.

사실 〈기생충〉뿐만도 아니고, 중국계 미국인들의 고향 방문담을 그린 〈페어웰〉, 한국인 가정의 미국 이민사(移民史)를 그린 〈미나리〉, 무라카미 하루키의 단편소설을 영화화한 일본 영화 〈드라이브 마이 카〉 등의 성공으로 이어지다 지난해 아카데미상 작품상, 감독상, 여우주연상 등 7개 부문을 휩쓴 중국계 미국인 사회 판타지 영화 〈에브리싱 에브리웨어 올 앳 원스〉의 상업적·비평적 대성공에까지 이른다.

그리고 지금이다. 2023년 12월, 이번에는 일본 영화들이 북미 흥행을 강타했다. 유명한 일본 거대 괴수(怪獸) 영화 〈고질라〉 시리즈의 제30편 〈고질라 마이너스 원〉이 북미 개봉 첫 주 3위를 차지하더니, 그 바로 다음 주에는 거장(巨匠) 미야자키 하야오 감독의 애니메이션 영화 〈그대들은 어떻게 살 것인가〉가 당당 북미 주말 박스오피스 1위를 차지하기에 이른다. 그리고 위 두 영화는 이번 제96회 아카데미상에서도 각각 시각효과상과 장편애니메이션영화상 후보로 올라 있고, 후자 쪽은 꽤 유력한 수상 후보로도 점쳐지는 실정이다.

동아시아의 위상 변화

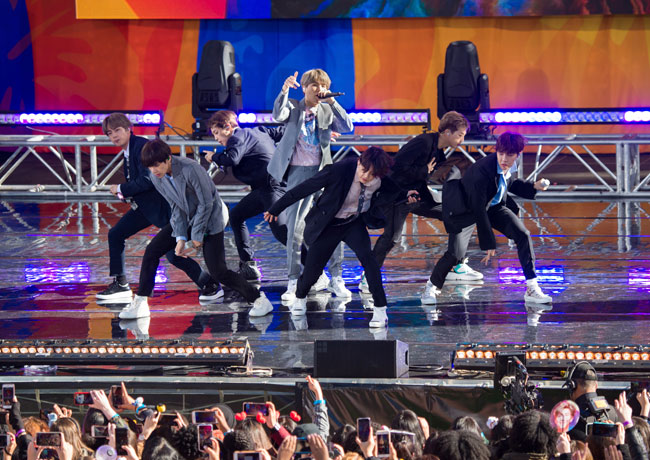

|

| 2019년 5월 15일 미국 뉴욕 맨해튼 센트럴파크에서는 방탄소년단(BTS)이 미니 콘서트를 열었다. 사진=AP/연합뉴스 |

2012년 가수 싸이의 ‘강남스타일’ 열풍 이후 K-팝 글로벌화 선두주자가 된 방탄소년단(BTS)이 처음 미국 빌보드 차트를 대표하는 ‘핫 100’ 차트에서 10위권에 들어간 것도 위 열풍의 시작 지점인 2018년이었다. 혼자서만 툭 불거져 나온, 아예 동떨어진 아시아 성공담이 아니었던 셈이다. 그리고 거기서부터 흐름을 타고 방탄소년단은 2020년 K-팝 사상 첫 ‘핫 100’ 1위 자리에 올랐고, 이후 다른 K-팝 팀들도 속속 이 같은 대열에 합류했다. 빌보드 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 기준으로 이제 1위를 차지해본 K-팝 팀이 방탄소년단 외에도 슈퍼엠, 스트레이키즈, 블랙핑크, 투모로우바이투게더, 뉴진스, 에이티즈 등등 점점 늘어나는 추세다.

이 밖에도 많다. 본래 서구에서 인기가 많았던 일본 만화도 2019년 미국에서 전년 대비 26% 성장을 거두더니 2020년에는 44%, 그리고 2021년에는 무려 160% 성장이라는 폭증세를 보이고 있다. 이제 서구에서 ‘아니메(anime)’라는 일본식 영어 표기 그대로 불리고 있는 일본 애니메이션 역시 2019년 즈음부터 북미와 유럽 흥행에서 위협적인 흥행 면모를 띠고 있다. 그리고 여기에 한국의 온라인 만화인 ‘웹툰’ 성공이 더 들어간다.

그럼 이 같은 ‘아시아 열풍’의 이유는 뭘까. 단순하게는 아시아, 그중에서도 한국·일본·중화권 등 동아시아의 세계 속 위상이 달라졌기 때문이라 볼 수 있다. 아시아에서 일본 정도만 선진국으로 분류되던 20세기와 달리 한국과 중국이 이에 가세해, 특히 2010년대 즈음 동아시아와 동아시아인들에 대한 세계인들의 인식 자체가 크게 달라질 수밖에 없었다는 것이다.

위협과 인정, 그리고 관심

그런데 이것만으로는 열풍까지는 일어나지 않는다. 이런 식의 열풍은 한 가지 요소가 더 붙어야 제대로 작동한다. 바로 ‘위협’이다. 의외로 여겨질 수 있지만, 낯선 타국(他國)에 대한 정치·경제·사회적 또는 군사적 위협감은 오히려 해당 국가 문화의 유입에 있어 상당히 중요한 역할을 차지해왔다. ‘위협’은 곧 ‘인정’이 되고, 자연스럽게 ‘관심’으로 넘어가게 되기 때문이다. 이 중에서도 특히 문화적 관심으로 전이(轉移)되는 경우가 많다.

예컨대 1960년대 서구 사회의 일본 문화 열풍도 이 같은 시각에서 해석되는 경우가 많다. 확실히 일본 문화는 1960년대 내내 서구 사회에서 어마어마한 반향을 일으켰다. 1963년 일본 가수 사카모토 큐의 노래 ‘위를 보고 걷자(上を向いて歩こう)’가 ‘스키야키(Sukiyaki)’라는 제목으로 미국 시장에 등장해 아시아 가수 최초로 미국 빌보드 ‘핫 100’ 차트 1위를 차지했고, 1966년에는 아베 코보 소설을 영화화한 〈모래의 여자〉가 미국 시장에 소개되면서 감독 테시가하라 히로시가 아시아 감독 최초로 미국 아카데미상 감독상 후보로 지명되는 쾌거를 거둔다. 그리고 1968년 가와바타 야스나리의 소설 《설국(雪國)》이 노벨문학상을 수상하면서 일본 문화는 사실상 모든 문화 분야에 걸쳐 서구 사회를 제패(制覇)하는 모습을 보였다. 그런데 이 같은 ‘일본 열풍’도 근원을 따라가다 보면 제2차 세계대전 당시 미국을 위시한 연합군 측과 끝까지 결전을 벌인 일본의 강렬한 위협감이 큰 역할을 했다는 해석도 가능하다.

물론 일본 문화는 19세기에도 미술품이나 공예품이 서유럽 등지에서 고상한 취미로서 유행하며 ‘자포니즘(Japonism)’을 일으킨 바 있지만, 대중적인 차원에서 받아들여졌다고 보긴 어렵다. 그러나 태평양 전쟁이 시작되고부터는 상황이 달라졌다. 전쟁이 끝나기도 전부터 미국과 유럽에선 미야모토 무사시(宮本武藏)의 검법(劍法) 사상을 집대성한 《오륜서(五輪書)》를 현대적 관점에서 재해석한 《무사도(武士道)》가 베스트셀러로 등극한 바 있다. 일본인들의 사상과 사고방식에 대한 서구의 대중적 호기심이 그만큼 부풀어 올랐던 것이다.

이렇게 정치·외교 및 군사적 위협감이 곧 문화적 관심으로 바뀌어 1940~50년대 동안 누적되다 1960년대에 비로소 대대적으로 꽃 피우게 됐다는 순서다. 여러모로 태평양 전쟁 당시 어느 일본군 장교로부터 나왔다는 말, 즉 “우리가 서양을 존중하고 받아들이려 할 때 서양은 우리를 야만인 취급하더니, 막상 서양과 전쟁을 치르게 되자 서양은 그제야 비록 악당일망정 우리를 문명인으로 인정해줬다”는 아이러니가 떠오르는 대목이다. 한편, 냉전(冷戰) 무드가 극에 달했던 1970~80년대에도 비슷한 현상이 일어났다. 절대 악(惡)으로 규정됐던 소련 등 공산국가의 문화가 갑자기 자유세계에서 대대적인 관심을 모으며 흥행에서도 호조를 보인 현상이다. 이렇게 소련 영화 〈모스크바는 눈물을 믿지 않는다〉는 1981년 미국 아카데미상 외국어영화상을 수상하며 서구 시장 곳곳에서 흥행에 대성공했고, 1985년 등장한 또 다른 소련 영화 〈컴 앤 씨〉도 이 같은 흐름을 이어갔다.

‘중국의 위협’, 그러나…

이 외에 당시 공산권에 속하던 체코슬로바키아의 영화감독 밀로스 포먼, 폴란드의 영화감독 안제이 바이다와 크쥐시토프 키에슬로프스키, 예지 스콜리모프스키, 유고슬라비아의 영화감독 에밀 쿠스트리차 등이 자유세계에서 대단한 환영을 받으며 자유세계 국제영화제들을 휩쓸었다. 과연 ‘위협’은 곧 ‘인정’이 되고, 곧 ‘관심’으로 넘어가는 것이다.

그럼 2010년대 중반부터 밀어닥친 서구 사회 ‘아시아 열풍’의 이유, 즉 ‘아시아의 위협’은 어떤 것일까. 아주 단순하게 말해, ‘중국의 위협’이다.

물론 급성장하는 중국 경제는 2000년대 초반부터 서구 세계에 있어 경제적 위협으로 여겨졌지만, 엄밀히 2010년대 초반까지만 해도 중국은 가장 중요한 미중(美中)관계에 있어서는 본격적 대립을 피하는 태도를 취해왔던 게 사실이다. 그러나 이후부턴 상황이 달라지기 시작했다. 본격적인 미중 갈등이 하나둘 점화되기 시작했다. 이에 싱가포르 초대 총리 리콴유(李光耀)는 “21세기의 역사는 중국의 도전(挑戰)과 미국의 응전(應戰)으로 써질 것”이라 내다보기도 했다. 특히 2018년 이른바 ‘보복관세 전쟁’으로 빚어진 미중 무역 전쟁이 시작되면서부터는 신냉전(新冷戰)이라는 표현이 언론미디어 곳곳에서 등장하고, 새로운 동서(東西) 대결구도가 세계에 각인되기 시작했다.

이처럼 중국이 서구 세계에 절대적 위협 요소로서 자리매김하고, 기존의 선진국 일본에 이어 한국의 존재감도 급부상하기 시작하면서 위 ‘위협→인정→관심’의 구도가 또다시 성립됐다는 흐름이다.

동아시아는 서구 사회 초미(焦眉)의 관심 대상이 됐다. 그런데 여기서 흥미로운 부분이 생긴다. 정작 그 ‘위협’의 핵심인 중국에는 이 같은 흐름을 문화적 관심으로 전환시켜줄 대중문화상품들이 사실상 존재하지 않았다는 점이다.

지나친 중국 공적(公的) 개념의 검열과 단속, 그리고 공적 개념의 유도에 의한 중국 대중의 극단적 애국주의 흐름으로 인해 중국 대중문화상품들은 자유세계에서 받아들여지기에 지나치게 경직돼 있었고, 문화적 상상력이 엿보이지도 않았다. 판타지 사극(史劇)조차 ‘대중의 역사의식 함양(涵養)에 좋지 않아’ 규제하는 수준으로 검열이 치닫다 보니 상상력을 실체화시킬 의욕도 사라져 갔고, 상당 부분 아시아 콘텐츠 중 가장 앞서가던 한국의 그것을 무한히 모방하는 흐름으로 나아가게 됐다.

‘문화공정’은 열패감의 소산

|

| 〈고질라 마이너스 원〉 |

당장 2월 초 상황만 봐도 알 수 있다. 마동석 주연의 한국 영화 〈황야〉는 전 세계 넷플릭스 영화 부문 차트 1위에 올랐고, 일본 영화 〈고질라 마이너스 원〉은 2월 5일까지 북미에서만 5642만 달러를 벌어들이며 이미 본국인 일본에서의 흥행수익을 뛰어넘은 상태다.

그리고 미국 캘리포니아 코첼라 밸리에서 열리는 세계 최대 음악 페스티벌 ‘코첼라 페스티벌’에 2024년 초청가수로 초대된 아시아 팀들은 한국의 르세라핌과 에이티즈, 페기 구, 더 로즈 등 4팀과 일본의 요아소비, 하쓰네 미쿠, 새로운 학교의 리더즈 등 3팀으로 채워지고 있다. 이 모든 부문에서 중국의 존재감은 없다.

2010년대 들어 중국에서 한복이나 김치 등을 자신들 것이라 주장하는 흐름을 가리키는 이른바 ‘문화공정(文化工程)’이라는 현상도 근본적으로는 이 같은 현실에서 오는 열패감(劣敗感)이 주요 원인이라는 해석이다. 동아시아에 대한 세계의 관심 자체는 중국의 급성장과 미중 대결구도가 불러일으켰는데, 이로 인해 얻을 수 있는 문화적 관심과 인정은 다른 동아시아 국가들이 톡톡히 나눠 갖고 있다는 점을 자신들도 어느 정도 파악할 수 있을 테니 더더욱 그렇다.

그러고 보면 1970~80년대 냉전 시절도 상황은 비슷했다. 1985년 미하일 고르바초프가 권력을 얻고 각종 문화 검열을 완화시키기 전까지는 어찌 됐든 당시 소련만큼 검열이 완강하지 않았던 다른 동유럽 국가들 문화 콘텐츠가 공산권에 대한 관심을 대신 가져가는 경우가 많았다. 영화는 물론 대중음악과 문학 등에 이르기까지 확실히 1980년대까지는 소련보다는 동유럽 공산국가들의 콘텐츠가 압도적인 인기와 칭송을 받았다. ‘표현의 자유’를 둘러싼 문화 진출의 희비쌍곡선(喜悲雙曲線)은 이미 그 시절부터도 청사진이 나와 있었다는 얘기다. 이렇듯 ‘동아시아는 떴지만 중국은 거기서 빠졌다’는 흐름은 그 구도를 착실히 잡아가고 있다.

트위스트 김, 패티 김, 재키 강

끝으로, 서두의 이성진 감독 ‘이름 표기’ 문제로 돌아가 보자. 사실 2010년대 초반만 해도 한국에서 나고 자란 한국인 배우나 영화감독, 가수들 역시 해외 무대로 자신들 콘텐츠가 나갈 땐 으레 성(姓)을 뒤에 넣는 표기 정도는 당연한 듯 해왔던 게 사실이다. 그 전에는 심지어 내수(內需)용으로도 미국식 이름을 예명으로 만들어 썼었다. 트위스트 김, 위키 리, 패티 김 등의 시절 말이다. 심지어 〈쉬리〉 〈태극기 휘날리며〉 〈은행나무 침대〉 등을 연출한 강제규 감독은 자신의 이름과 비슷한 미국식 이름 ‘Jacky’를 가져와 ‘Jacky Kang’이라 표기하기도 했었다.

좀 더 흥미로운 경우도 있었다. 1970년대에 유행하던 한국 태권도 영화, 당시에는 권격(拳擊)영화라고도 불리던 영화들 사연이다. 이들 영화가 1970년대 중반 무렵 크게 성립됐던 것은 세계적 스타로 거듭난 이소룡(李小龍)의 성공담 덕이 컸다. 일개 아시아계 무술배우가 할리우드를 정복하며 콧대 놓은 서양인들을 매료시켰다는 점 하나만으로도 이소룡은 한국 대중에 있어서까지 신화적 존재가 될 수밖에 없었고, 곧 그 성공담을 모방해 흥행을 거두려는 국내 영화 제작자들도 생겨났다.

그런데 그 이소룡 성공담의 핵심은, 이미 당시 국내 언론미디어를 통해 낱낱이 보도됐듯, 미국에서 무술도장을 열어 어느 정도 성과를 거둔 뒤 영화스타로 거듭났다는 경로였다. 이런 배경 탓에 이소룡의 미국 이름인 ‘브루스 리(Bruce Lee)’는 이소룡이라는 이름만큼이나 한국 대중에 널리 알려져 있었다.

‘FBI 태권도 교관(?)’ 헨리 영

이 같은 배경을 감안해 등장한 게 1970년대 한국 태권도 영화의 효시와도 같은 1974년 작 〈용호대련〉이다. 주연 한용철은 이소룡처럼 미국에서 태권도 사범으로 활동하던 인물이었고, 이 점을 강조하기 위해 한용철이라는 본명 대신 ‘차리 셸’이라는 알 수 없는 이름을 붙여 홍보했었다. 그런 〈용호대련〉이 흥행에서 호조를 보이자, 1975년에는 미국에서 활동하던 또 다른 태권도 사범 김웅경을 불러와 ‘바비 킴’이라는 이름을 붙여 홍보한 〈죽엄의 승부〉가 등장했다.

유행은 계속됐다. 1976년에는 ‘헨리 영’이 주연을 맡은 〈내 갈 길을 묻지 마〉가 개봉됐다. 헨리 영에게는 미국 FBI 태권도 교관 출신이라는 홍보문구가 붙었는데, 물론 사실 여부는 알 수 없다. 돌이켜보면 위 ‘바비 킴’에게도 미(美) 공군사관학교 태권도 교관 출신이라는 설명이 붙어 있었다. 같은 해 〈파라문〉은 프랑스에서 활동하던 태권도 사범 이관영에게 ‘알렉스 리’라는 이름을 붙여 개봉했다.

이런 흐름은 1980년 작 〈돌아온 용쟁호투〉까지 간다. 미국에 태권도를 알린 재미(在美) 태권도계 대부 이준구 사범이 주연을 맡은 영화다. 흥미로운 점은, ‘이소룡 신화’가 쓰이기 전인 1973년 개봉한 〈흑권〉에서도 이준구 사범이 출연했는데, 이때는 크레디트에 ‘이준구’라는 본명 그대로 표기했다가 〈돌아온 용쟁호투〉에서는 갑자기 ‘준 리’라는 이름으로 변신했다는 점이다.

‘아시아 열풍’에서 ‘아시아에 대한 존중’으로

|

| 〈기생충〉의 봉준호 감독은 ‘봉준호’라는 이름으로 아카데미상을 거머쥐었다. 사진=AFP/연합뉴스 |

‘아시아 열풍’이란 단순히 아시아 대중문화 콘텐츠의 글로벌화만 이루고 있는 게 아닌 셈이다. ‘아시아에 대한 존중’ 자체를 가져오고 있다. 그렇게 아시아는 세계 속에서 이전에는 가본 적 없던 새로운 영역을 향해 한 발짝씩 더 나아가고 있다.⊙