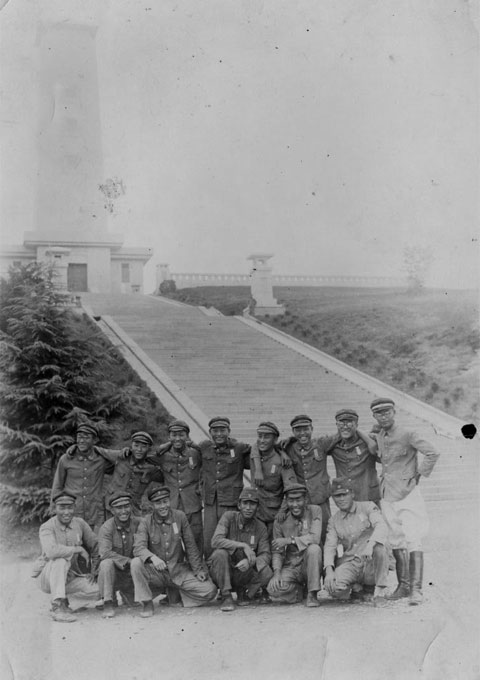

⊙ 낙동강 철교 공사장 ‘대륜중학교 근로보국대’의 활동 사진

⊙ 학생들, 일제 신사(神社) 주변 청소, 낙동강 철교 공사, 도로 공사, 사방 공사, 황무지 개간 등에 징발

⊙ 학교 근로보국대 설치는 황국신민 육성 방안… 방학 이용해 하루 6시간 노동

⊙ 학생들, 일제 신사(神社) 주변 청소, 낙동강 철교 공사, 도로 공사, 사방 공사, 황무지 개간 등에 징발

⊙ 학교 근로보국대 설치는 황국신민 육성 방안… 방학 이용해 하루 6시간 노동

- 철교 위에서 찍은 학생들의 단체 사진이다. 중절모를 쓰고 양복을 입은 이들도 보인다. 지역 유지, 교사, 군인, 경찰로 추정된다. 이들 뒤로 세로로 쓴 현수막 〈대륜중학교 근로보국대〉가 보인다. 배경이 되는 현장은 낙동강 철교 공사장. 《대구시사》(1995) 제5권에 따르면 1938년 대구사범학생의 ‘왜관사건’을 설명하면서 근로보국대 학생들이 여름 방학 동안 낙동강 철교 복선 공사에 동원되었다고 적고 있다. 참여한 학생들이 여름 방학 때마다 낙동강 철교 공사에 강제 동원되었던 것으로 보인다. 하나 사진을 보면 기록으로 남은 대구사범학생 외에 대륜중학교 학생들도 참여했던 것으로 유추된다. 경부선의 주요 지선인 낙동강 복선 철교(왜관 철교)는 1941년 11월 30일 개통되었다는 기록이 있다. 사진 속 철교를 유심히 살펴보니 복선이라기보다 단선에 가까워 보인다. 낙동강 복선 철교에서 남쪽으로 100m가량 떨어진 낙동강 구(舊) 철교(칠곡 왜관 철교)가 아닐까 싶다.

이하 모든 사진=이돈수 한국해연구소장 제공

《월간조선》은 일제강점기 시절인 1940년대 초 대구 지역 학생들의 근로보국대와 단체활동 사진을 입수했다.

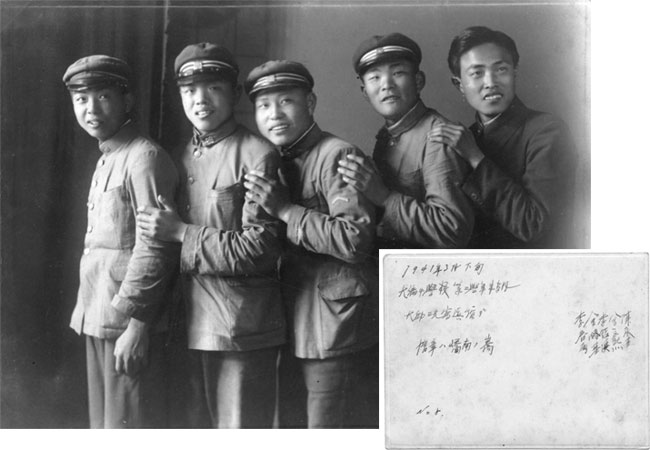

19장의 사진 중에는 ‘1941년 3월 하순’이라고 적힌 5명의 대륜중학교 3학년 학생들과 ‘대륜중학교 근로보국대’의 활동 사진이 포함돼 있다. 나머지 사진들도 교복을 입은 대륜중 학생들과 ‘국민복’을 입은 성인이 등장한다. 이 성인은 일본 육군의 군모와 비슷한 ‘국민모’를 썼는데 교사로 추정되는 인물이다.

일제가 쇼와 덴노(昭和天皇)의 칙령(1940년 11월 2일)에 따라 남성들에게 착용케 한 국민복과 국민모는 일본 육군의 황록색 군복, 군모와 비슷하다. 당시 여성에게는 ‘몸뻬’를 입게 했다.

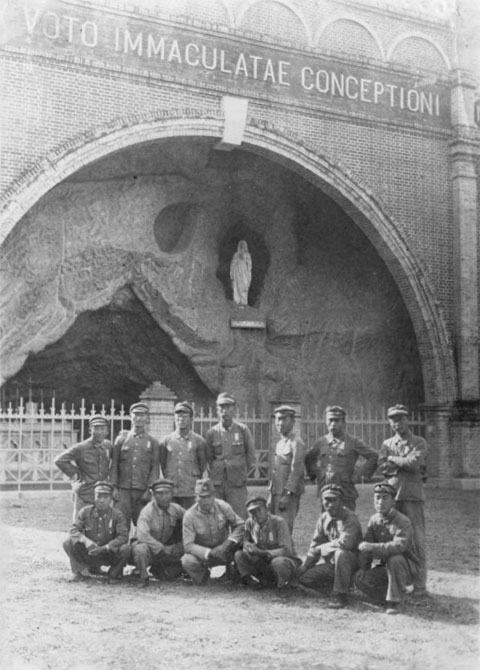

근로보국대 활동과 관련된 사진의 배경은 일제가 강압적으로 설치한 신사(神社·대구 달성공원 소재), 일본 군인을 추모하는 충령탑(대구 대명동)을 비롯해 낙동강 철교, 수성못, 천주교 대구교구청 주교관, 대구 성모당 등지이다.

일제는 학생들의 노동력을 동원해 신사와 충령탑 주변 청소, 도로 공사, 사방 공사, 황무지 개간, 매립 공사, 수로 공사, 항공부대 확대를 위한 정지 작업, 격납고 설치, 방공호 굴 파기, 수류탄 만들기 등을 강제로 시켰다. 당시 천주교 시설들을 군수공장, 방공 훈련소 등의 용도로 징발했다.

김능진 전 독립기념관장은 “중등학교 3학년 이상의 남녀학생 전부가 학교 근로보국대에 소속되었고 재학 중 2회 이상 노동에 종사해야 했다”며 “동원된 학생들은 학교와 가까운 농산어촌에서 규율적 단체생활을 하며 대개 방학을 이용해 10일간, 하루 6시간 한도의 노동에 종사했다”고 말했다.

학교 근로보국대 설치는 노동력 동원의 자발적 내면화를 통해 국가 총동원에 이바지할 황국신민 육성 방안이었다. 사진을 오래 보고 있자니 슬픈 서사(敍事)가 밀려왔다. 캄캄한 어둠 속 불빛이 빤히 새어 나오는 집을 만나듯 어떤 설렘이었다. 일제강점기를 견디던 선배들의 눈물과 땀이 잉걸불처럼 다가왔다.

교남학교와 대륜

대륜중은 1921년 대구에서 개교한 6년제 중고등 과정의 민족사학이다. 개교 당시 교명은 교남학교였다. 교남(嶠南)은 조령(鳥嶺) 남쪽의 경상도를 의미하는 단어로 ‘영남(嶺南)’의 별칭이다. 교남학교에서 대륜(大倫)중학교로 교명이 바뀐 것은 언제일까.

《대륜 50년사》(1971)에는 ‘1940년 10월 1일부로 교명 변경 신청을 제의(提議)하였던 바 동년 10월 30일부로 대구교남학교를 대륜학교로 경정(更正)할 것을 인가(認可)한다는 통첩(通牒)이 전달되었다’고 적고 있다.

이번에 발굴된 사진 뒷장에 ‘1941년 3월 하순’이라 적힌 글을 근거로 대개 1941년 전후의 사진으로 추정된다. 모두 교남학교에서 대륜중으로 바뀐 이후에 찍은 것들이다. 이 중에 ‘대륜중학교 제3학년 말기/ 모장(帽章)ハ교남(嶠南)ノ교()’라고 적힌 사진도 있다. 풀이하자면 ‘학교 모자에 달린 상징은 교남의 교’라는 뜻이다. ‘교남’의 교(嶠)는 뫼 산자가 왼쪽에 있다. 교표는 뫼 산 자가 위에 들어간 교()자를 썼다. 당시 교남학교에서 대륜중학교로 교명이 바뀌었음에도 학교 마크는 교남학교의 것을 그대로 썼음을 보여준다.

전체적으로 사진의 촬영 시기는 학생들이 동복(冬服)의 교복을 입었고 수풀이 우거진 숲이 나오는 점을 들어 늦봄이나 초여름일 가능성이 높다.

일본인 교사 없는 ‘별천지 학교’

대륜학교는 어떤 학교였을까. 1930년대 말~1940년대 초 교남학교 혹은 대륜중은 ‘별천지 학교’로 불렸다. 일본 제국주의 통치의 무섭고 급박한 상황인데도 학교에 일본인 교사가 한 사람도 없었다고 한다.

《대륜 개교 100주년 대륜총동창회사》(2023)에 실린 정원용 동문의 회고 글에 이런 문장이 나온다. 그는 1939년 교남학교에 입학했다.

〈소학교에서는 조선말을 잊어버릴 정도로 일본어만 사용해왔는데, 교남학교에 진학하니 전교생 모두가 조선말을 쓰는 게 아닌가! 일본말을 안 쓰면 처벌받고 관청에서도 일본말을 안 쓰면 일을 볼 수 없는 상황에서 엄청난 이변이 아닐 수 없었다.〉

교남학교에 처음 입학한 학생들은 ‘여기는 별천지로구나’ 하고 생각했을 정도였다. 당시 학생들의 회고 글에 이런 문장도 나온다. ‘잊어버릴 뻔했던 나의 말을 되찾았다.’

《대륜 70년사》(1991)에 따르면 1923년에 일본에서 건너온 교사가 있었으나 1926년 그만두었고, 10년이 지난 1936년 무렵 일본어 교사인 이등(伊藤)이 다시 부임했지만 1년 만에 그만두었다. 1941년에야 일본인 도변(渡邊)이 교두(교감)로 발령받아 일본이 패망할 때까지 근무했다고 한다. 《대륜 개교 100주년 대륜총동창회사》에 일본어 교사 이야기가 나온다.

〈그의 시간이 되면 교무실 문에 파수를 세워 그가 교무실에서 나오는 즉시 “온다!”고 손을 흔들어 신호를 하면 일제히 “이다(이등의 우리말 변형음)” “이다” 하고 외치며 책상 뚜껑을 여닫고 발을 굴러 소란을 피우다, 그가 교실에 들어서는 순간 모두들 좌상(坐像)처럼 조용히 했다.

그가 성이 나서 퇴장하면 또 전과 같은 소란을 피우고, 약이 바싹 올라 또 돌아오면 또 조용히, 아주 얌전히, 아무 일도 없었던 것처럼 하는 짓을 되풀이하기로 작정했다. 시작한 지 사흘째, 그는 결국 눈물을 흘리며 중지해줄 것을 애원했다. 그러나 우리의 목적이 단순한 장난이 아니고 왜놈을 축출하려는 데 있는 이상 그따위 간사한 눈물 따위로 그만둘 리 없어, 더욱 심하게 굴었다.

나중에 그도 견디다 견뎌내지 못했음인지 사표를 내고 퇴각하고 말았으니, 그때가 거사한 지 채 일주일도 못 됐던 1937년 2월경이었다. 우리는 3년 묵은 체증이 단번에 내려간 것 같아 일제히 쾌재를 외쳤던 것은 물론이다. 그러한 소란이 있었는데도 다른 선생님들의 꾸지람이 없었던 것은 마음속으로 늘 우리를 성원하고 있었던 것이라고 생각했다.〉

대륜과 ‘유리빙 구다사이’의 자부심

《대륜 70년사》에는 1942년 무렵 일본인 교련 교관이 와서 10개월 정도 근무했고, 1943년에는 일본인 교사가 부임해 역사(일본 역사), 독어, 교련, 일어를 담당했다고 적고 있다. 이들 일본인은 거의 광복 때까지 있었다고 한다.

대구 지역사회에서 교남학교, 대륜중 학생들의 별명이 있었으니 ‘유리빙 구다사이’였다. 학생들은 당시 뜻도 모르고 그렇게 불렀다.

이유인즉 이랬다. 교남학교 학생들은 일본말을 열심히 안 배웠고, 그 때문에 거리에 나가서 일본 학생과 무슨 충돌이라도 생기면 항상 불리했다고 한다. 행여 경찰서에 연행이라도 되면 다른 학교 학생들은 일본말을 막힘없이 술술 하는데, 대륜 학생들은 일본말이 서툴렀다. 예를 들어 “용서해주십시오”의 일본말인 “유루시테 구다사이(許して下さい)”를 어눌한 발음으로 “유리빙 구다사이”라고 했다는 것이다. 그 말이 별명처럼 붙어 대륜을 ‘유리빙 학교’, 학생들을 ‘유리빙 구다사이’라 했다.

공립학교에 다니던 조선인 학생들도 배운 것이 일본의 조선인 비하여서 그런지 우쭐대며 조롱의 대열에 동참하는 양상을 보였다. 그러나 멸시 내지 무시당하는 분위기 속에서도 학생들은 “일본말을 잘 쓰지 ‘않아서’ 된 결과이니 애국심, 곧 대륜 정신의 발로라 생각돼 거꾸로 무한한 긍지와 자부심을 느꼈다”고 한다.

학교가 교남에서 대륜으로 바뀐 뒤 초대 교장은 이효상(李孝祥·1906~1989년) 선생이었다.

그는 1926년 도쿄제대 독문학과 1학년 시절, 강사로 처음 교남학교와 인연을 맺었다. 해방 후 경상북도 초대 학무국장으로 공직에 가기까지 교남, 그리고 대륜중에서 학생들을 가르쳤다. 《대륜 50년사》에 이런 문장이 나온다.

〈선생은 동경제대를 나오자 허다한 관직이 기다리고 있었으나 모두 거절하고 가난한 본교에 몸을 던졌다.〉

이효상은 1952년 경북대 문리대학장을 지냈으며, 1963년 12월부터 1971년 6월까지 7년 6개월간 국회의장(6~7대)을 역임했다. 이는 역대 국회의장 중 최장 재임기간이었다.⊙

19장의 사진 중에는 ‘1941년 3월 하순’이라고 적힌 5명의 대륜중학교 3학년 학생들과 ‘대륜중학교 근로보국대’의 활동 사진이 포함돼 있다. 나머지 사진들도 교복을 입은 대륜중 학생들과 ‘국민복’을 입은 성인이 등장한다. 이 성인은 일본 육군의 군모와 비슷한 ‘국민모’를 썼는데 교사로 추정되는 인물이다.

일제가 쇼와 덴노(昭和天皇)의 칙령(1940년 11월 2일)에 따라 남성들에게 착용케 한 국민복과 국민모는 일본 육군의 황록색 군복, 군모와 비슷하다. 당시 여성에게는 ‘몸뻬’를 입게 했다.

|

| 학생들이 등산용 가방을 어깨에 멘 채 산을 오르고 있다. 교모를 쓰고 일부는 교복 상의를 벗었다. 학생들이 무슨 이유로 산에 오르는지 확실하지 않지만 송근유(松根油)를 채취하기 위해서가 아닐까. 일제는 태평양 전쟁을 준비하면서 모자라는 석유를 대신할 기름으로 송근유를 선택했다. 커다란 솥 같은 틀에 소나무의 뿌리를 집어넣고 뜨겁게 가열을 해 송근유를 추출했다. 조선총독부는 각 학교 학생들을 강제 동원해 송진이나 소나무 뿌리를 채취하도록 시켰다. 기자와 만난 이어령(李御寧·1933~2022년) 선생의 회고에 따르면 당시 학생들은 ‘200그루 소나무면 비행기는 한 시간 난다’는 구호 아래 책을 덮고 송진을 채취하러, 소나무 뿌리를 캐러 산으로 갔다고 한다. 그러나 어린 학생들을 강제 동원해 착취해낸 송근유는 일본이 패망하면서 한 번도 실전에서 사용하지 못한 채 버려졌다. 훗날 일본에 주둔한 미군이 송근유 일부를 지프에 넣고 운전을 해보았는데, 며칠 후 엔진이 고장 나 차가 움직이지 않았다고 전한다. |

일제는 학생들의 노동력을 동원해 신사와 충령탑 주변 청소, 도로 공사, 사방 공사, 황무지 개간, 매립 공사, 수로 공사, 항공부대 확대를 위한 정지 작업, 격납고 설치, 방공호 굴 파기, 수류탄 만들기 등을 강제로 시켰다. 당시 천주교 시설들을 군수공장, 방공 훈련소 등의 용도로 징발했다.

|

| 귓불이 벌겋게 달아오르듯 감동이 느껴진다. 오랜 창백한 시간을 견뎠을 흑백사진을 통해 학생들의 눈물겨운 땀이 전달된다. 어린 학생들은 고된 작업 후 도시락을 먹고 있다. 숟갈에 밥이 가득하다. 군용 반합을 든 이가 보이고, 작고 둥근 통조림을 든 이도 보인다. 아무리 힘들어도 점심시간만큼은 즐겁다. 반찬이 제대로 있을 리 없다. 사진을 자세히 보면 교모를 쓴 학생도 보이고, 국민모를 쓴 교사로 추정되는 성인도 보인다. 일제 시대 때 ‘히노마루 벤토’라는 말이 있었다. ‘히노마루’는 태양의 동그란 모양을 이르는 말로 일장기를 연상케 한다. 태평양 전쟁 중 일본인들은 우메보시(일본식 매실 장아찌)라는 소금에 절인 매실을 도시락 한복판에 박아 넣었다. 전시 내핍을 위해 그 시고 찝찔한 우메보시 한 개를 도시락 밥 한가운데 꽂아 반찬으로 먹었다. |

학교 근로보국대 설치는 노동력 동원의 자발적 내면화를 통해 국가 총동원에 이바지할 황국신민 육성 방안이었다. 사진을 오래 보고 있자니 슬픈 서사(敍事)가 밀려왔다. 캄캄한 어둠 속 불빛이 빤히 새어 나오는 집을 만나듯 어떤 설렘이었다. 일제강점기를 견디던 선배들의 눈물과 땀이 잉걸불처럼 다가왔다.

교남학교와 대륜

대륜중은 1921년 대구에서 개교한 6년제 중고등 과정의 민족사학이다. 개교 당시 교명은 교남학교였다. 교남(嶠南)은 조령(鳥嶺) 남쪽의 경상도를 의미하는 단어로 ‘영남(嶺南)’의 별칭이다. 교남학교에서 대륜(大倫)중학교로 교명이 바뀐 것은 언제일까.

《대륜 50년사》(1971)에는 ‘1940년 10월 1일부로 교명 변경 신청을 제의(提議)하였던 바 동년 10월 30일부로 대구교남학교를 대륜학교로 경정(更正)할 것을 인가(認可)한다는 통첩(通牒)이 전달되었다’고 적고 있다.

|

| 학생들이 무거운 군장을 메고 왼쪽 어깨에 총을 기댄 채 행군하고 있다. 군화를 신고 각반을 찼다. 군사훈련이나 교련 활동으로 보인다. 등에 짊어진 군장의 모양이나 형태가 학생마다 다르다. 긴 신작로길을 걷고 있다. 대륜중학교 학생들의 교련수업인지 군사훈련인지 알 수는 없다. 교모 대신 군인 모자를 썼다. 완전군장이지만 왠지 군기가 빠져 있다. |

|

| 사진 속 배경은 대구 달성공원 내에 있던 관풍루(觀風樓)로 보인다. 현판이 보이지 않지만 그 시절 찍은 사진들과 대조해 얻은 결론이다. 같은 달성공원에 있던 신사는 일제가 학생들을 강제 동원해 깨끗하게 단장했지만, 관풍루 누각은 왠지 초라하고 퇴색되어 보인다. 당시 달성공원에 위치한 망경루(望京樓)·관풍루는 신사(神社)와 대조되는, 나라 잃은 식민지 백성의 설움이 담긴 공간이다. 민족사학에서 공부하던 학생들은 그곳에서 독립을 꿈꾸었을지 모른다. 이 사진이 기자에게 오래 여운을 주었다. 학생들이 흙바닥에 앉아 있다. 바람이 불면 눈과 코, 입으로 흙이 들어갈 것이다. 식민지를 이겨낸 ‘조선의 흙먼지’야말로 한국인의 숨결이 담긴 실체가 아닐까. |

|

| 학생들이 대구 신사(神社) 앞에 모여 사진을 찍었다. 신사가 달성공원을 차지하면서 시민들이 산책할 공간이 사라져 버렸다. 신사는 전시 체제기에 내선일체를 기저로 하는 황국신민화 정책이 시행되면서 신사 참배를 강요하는 현장이었다. 신사 안에 국체명징관(國體明徵館)을 지어 국체와 정신 함양을 위한 공간으로 활용했다. 소학교(초등학교) 1학년에게까지 매월 2차례 정도 신사 참배를 강제했다는 기록이 나온다. 《동아일보》 1940년 7월 24일 자 5면 〈참가 생도 2000여 근로보국대를 결성〉 기사에 따르면 대구 부내(府內) 중등학교 상급 생도들이 근로보국대를 결성해 20일 오후 1시 반 대구 신사에 2000여 명이 집합했다고 적고 있다. 같은 신문 1938년 7월 17일 자 3면 기사 〈대구학생동원 근로보국〉에 학생들이 ‘대구 신사 어조영(御造營) 공사’에 동원됐다는 기록이 나온다. 어조영은 미화, 존경의 뜻을 지닌 접두사 어(御)를 붙여 집을 짓는[造營] 것을 높여 부르는 말이다. |

전체적으로 사진의 촬영 시기는 학생들이 동복(冬服)의 교복을 입었고 수풀이 우거진 숲이 나오는 점을 들어 늦봄이나 초여름일 가능성이 높다.

|

| 학생 5명이 나란히 서서 포즈를 취하고 있다. 네 명은 교모를 썼지만 한 명은 쓰지 않았다. 제법 머리가 길다. 가운데 학생 교복의 왼쪽 팔에 갈매기 문양이 있다. 일본 해군의 군복일 수도 있다. 물자가 귀한 시절에 학생들은 일본 군복을 염색해 교복 대용으로 입었을지 모른다. 아래는 뒷장이다. 이렇게 설명이 손글씨로 적혀 있다. 〈1941년 3월 하순/ 대륜중학교 제3학년 말기/ 대구삼광(三光)사진관/ 모장(帽章)ハ교남(嶠南)ノ교(㠐)/ 이춘우(李春雨), 김춘기(金暙基) 이진홍?(李鎭洪?) 김문희(金文熙) 진영규(陳永圭)〉 교모에 박힌 학교 마크가 교남학교의 ‘교(㠐)’다. 대륜으로 교명이 바뀌었음에도 여전히 교남학교 시절의 상징을 쓰고 있다. 모자엔 흰색 한 줄(혹은 검은색 두 줄)이 그어져 있다. 교복 주머니엔 뭐가 들었는지 두툼해 보인다. 요즘이라면 당연히 스마트폰이겠지만 그 시절엔 뭐가 들었을지 궁금하다. |

|

| 학생 15명은 서 있고 10명은 앉아 있다. 몇몇 앉은 학생의 등 뒤로 란도셀이 보인다. 그들 뒤 두 개의 십자가와 입수한 다른 사진들과 비교할 때 천주교 대구대교구 교구청 내 성직자묘지(대구광역시 중구 남산로4길 112)로 추정된다. 1911년 이래 초대 대구교구장이었던 드망즈(한국명 안세화[安世華]·Florian Demange) 주교를 비롯해 지금까지 국내외에서 사목 활동을 하다 선종한 성직자 100여 명이 잠들어 있다. |

|

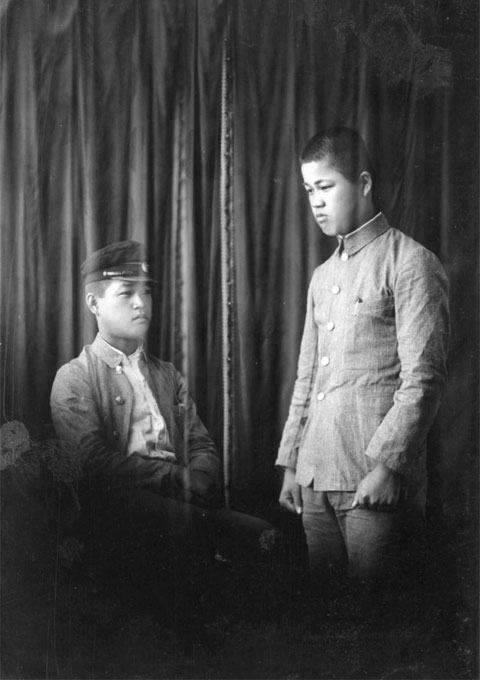

| 형제라고 해도 믿을 만큼 닮았다. 진한 눈썹, 코의 길이와 콧방울, 입술의 두께, 눈과 눈동자의 크기 등이 비슷하다. 또 하관이 두툼해 보이고 입을 굳게 다물고 있다. 오른쪽에 선 학생은 두 주먹을 야무지게 쥐고 있다. 옷깃에 달린 교표에 일(一)자가 4개다. 4학년생이다. 당시 중학교는 6년 과정이었다. 앉은 학생은 교복의 단추를 풀었다. 양손을 잡았는데 사진의 음영 때문에 손이 보이지 않는다. |

일본인 교사 없는 ‘별천지 학교’

대륜학교는 어떤 학교였을까. 1930년대 말~1940년대 초 교남학교 혹은 대륜중은 ‘별천지 학교’로 불렸다. 일본 제국주의 통치의 무섭고 급박한 상황인데도 학교에 일본인 교사가 한 사람도 없었다고 한다.

《대륜 개교 100주년 대륜총동창회사》(2023)에 실린 정원용 동문의 회고 글에 이런 문장이 나온다. 그는 1939년 교남학교에 입학했다.

〈소학교에서는 조선말을 잊어버릴 정도로 일본어만 사용해왔는데, 교남학교에 진학하니 전교생 모두가 조선말을 쓰는 게 아닌가! 일본말을 안 쓰면 처벌받고 관청에서도 일본말을 안 쓰면 일을 볼 수 없는 상황에서 엄청난 이변이 아닐 수 없었다.〉

|

| 대구 성모당을 배경으로 찍었다. 이 성모당은 프랑스 피레네 산맥 북쪽 기슭 가브(Gave) 강가에 있는 루르드의 성모동굴과 크기는 물론 바위 모양까지 똑같다. 내부는 암굴처럼 꾸며졌고 오른쪽 상단에 마리아상을 모셨다. 돌로 된 성모상은 당시 대구교구 프랑스인 사제와 한국인 사제들의 헌금으로 마련됐다고 전한다. 천주교 대구대교구가 펴낸 《은총의 100년, 감사의 100일 기도》(2010)에 따르면 1911년 조선대목구에서 대구대목구가 분리·설치되면서 부임한 드망즈 주교는 하느님께서 교구에 꼭 필요한 주교관, 신학교, 주교좌성당 증축을 이뤄주면 교구의 가장 아름다운 장소를 성모님께 봉헌하여 그곳에 루르드의 성모동굴 모형대로 성모당을 세워 모든 신자가 순례하도록 하겠다고 허원(許願)을 드렸다고 한다. 교남학교 교사를 지낸 이상화(李相和·1901~1943년) 시인의 시 ‘나의 침실로’의 배경이 성모당으로 알려져 있다. 학생들이 이상화 시인의 인솔로 성모당을 찾은 것은 아닐까. ‘나의 침실로’에서 ‘마돈나’는 곧 성모당의 성모님을 상징적으로 표현한 것이라는 해석이 있다. 성모당에서 그리 멀지 않은 곳에 이상화 고택(故宅)이 있다. 고택 주소는 ‘대구 중구 서성로 6-1’이다. 기자가 확인해보니 성모당과 800여 m 떨어져 있고 도보로 13~14분 거리다. |

《대륜 70년사》(1991)에 따르면 1923년에 일본에서 건너온 교사가 있었으나 1926년 그만두었고, 10년이 지난 1936년 무렵 일본어 교사인 이등(伊藤)이 다시 부임했지만 1년 만에 그만두었다. 1941년에야 일본인 도변(渡邊)이 교두(교감)로 발령받아 일본이 패망할 때까지 근무했다고 한다. 《대륜 개교 100주년 대륜총동창회사》에 일본어 교사 이야기가 나온다.

〈그의 시간이 되면 교무실 문에 파수를 세워 그가 교무실에서 나오는 즉시 “온다!”고 손을 흔들어 신호를 하면 일제히 “이다(이등의 우리말 변형음)” “이다” 하고 외치며 책상 뚜껑을 여닫고 발을 굴러 소란을 피우다, 그가 교실에 들어서는 순간 모두들 좌상(坐像)처럼 조용히 했다.

그가 성이 나서 퇴장하면 또 전과 같은 소란을 피우고, 약이 바싹 올라 또 돌아오면 또 조용히, 아주 얌전히, 아무 일도 없었던 것처럼 하는 짓을 되풀이하기로 작정했다. 시작한 지 사흘째, 그는 결국 눈물을 흘리며 중지해줄 것을 애원했다. 그러나 우리의 목적이 단순한 장난이 아니고 왜놈을 축출하려는 데 있는 이상 그따위 간사한 눈물 따위로 그만둘 리 없어, 더욱 심하게 굴었다.

나중에 그도 견디다 견뎌내지 못했음인지 사표를 내고 퇴각하고 말았으니, 그때가 거사한 지 채 일주일도 못 됐던 1937년 2월경이었다. 우리는 3년 묵은 체증이 단번에 내려간 것 같아 일제히 쾌재를 외쳤던 것은 물론이다. 그러한 소란이 있었는데도 다른 선생님들의 꾸지람이 없었던 것은 마음속으로 늘 우리를 성원하고 있었던 것이라고 생각했다.〉

|

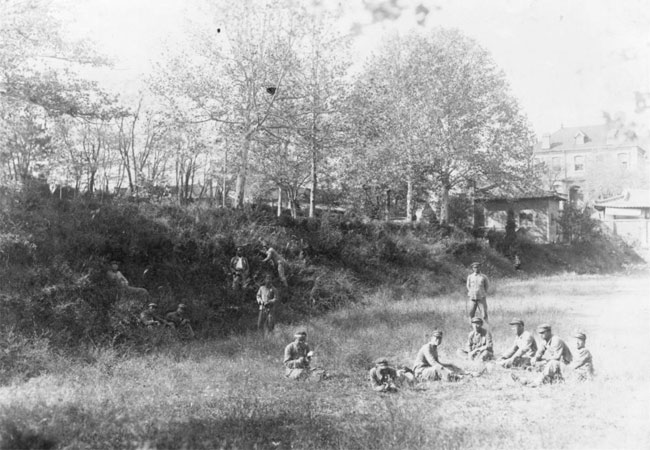

| 학생들이 어떤 작업을 마치고 쉬는 모습을 찍은 것처럼 보인다. 저마다 편한 자세로 앉아 있거나 누워 있다. 잡풀 속에 비스듬히 몸을 누인 모습도 보인다. 사진 속 배경이 되는 건물은 서양식 건물임을 알 수 있다. 탐문 끝에 대구 샬트로 성 바오로 수녀회의 수녀원 코미넷관으로 확인되었다. 주소는 ‘대구광역시 중구 남산로4길 111’. 대지는 국채보상운동의 주역인 서상돈(徐相敦·1851~1913년) 선생이 자신이 경영하던 화원을 무상으로 기증하였고, 건물의 설계는 드망즈 주교가, 공사는 중국인들이 담당하였다고 전한다. ‘코미넷관’은 1915년 준공되었다. 일제강점기 당시 군수공장 등으로 징발됐다. |

|

| 천주교 대구교구 주교관 건물 앞에 학생들이 서 있다. 초대 대구교구장 드망즈 주교가 대구에 도착한 것은 1911년 6월 26일. 서상돈의 소개로 주교좌성당(계산성당) 근처 한옥집에 임시 거처를 정해 2년 6개월가량 머물렀다. 1913년 12월 23일 주교관이 건립되었는데 그 과정이 순조롭지만은 않았다고 한다. 주교관 공사를 위한 물 확보도 어려웠다. 드망즈 주교는 우물이 나올 수 있도록 요셉 성인께 기도를 청했고 그렇게 해서 우물을 발견했다고 한다. 이후 주교관을 중심으로 신학교, 성모당, 수녀원 등의 건축이 이어져 현재 대구 가톨릭의 토대가 되었다. |

대륜과 ‘유리빙 구다사이’의 자부심

《대륜 70년사》에는 1942년 무렵 일본인 교련 교관이 와서 10개월 정도 근무했고, 1943년에는 일본인 교사가 부임해 역사(일본 역사), 독어, 교련, 일어를 담당했다고 적고 있다. 이들 일본인은 거의 광복 때까지 있었다고 한다.

대구 지역사회에서 교남학교, 대륜중 학생들의 별명이 있었으니 ‘유리빙 구다사이’였다. 학생들은 당시 뜻도 모르고 그렇게 불렀다.

|

| 멀리서 찍어서인지 학생 표정이 안 보인다. 확대해서 보면 서로 손을 흔들며 즐겁게 인사하는 모습이다. 고된 작업을 마치고 자전거를 타고 돌아가는 것만 같다. 나뭇잎이 무성해 학생들의 푸른 시절을 연상케 한다. |

공립학교에 다니던 조선인 학생들도 배운 것이 일본의 조선인 비하여서 그런지 우쭐대며 조롱의 대열에 동참하는 양상을 보였다. 그러나 멸시 내지 무시당하는 분위기 속에서도 학생들은 “일본말을 잘 쓰지 ‘않아서’ 된 결과이니 애국심, 곧 대륜 정신의 발로라 생각돼 거꾸로 무한한 긍지와 자부심을 느꼈다”고 한다.

|

| 교복을 입은 학생 11명과 국민복을 입은 2명의 교사로 추정되는 성인이 포즈를 취하고 있다. 맨 오른쪽에 안경을 쓴 남성은 학생처럼 보이지만 자세히 보니 긴 가죽장화를 신었다. 모자도 조금 다르다. 일본 경찰관으로 추정된다. 배경은 대구 대명동 공설운동장 옆 언덕에 있던 충령탑이다. 현재 남구종합사회복지관 인근으로 알려져 있다. 충령탑은 만주사변 전사자를 추모하고 전쟁으로 숨진 일본군 유골을 안치한 곳으로 탑의 높이가 30m에 달했다. 낙성식을 1936년 11월 11일 거행했다고 전한다.(《매일신보》 1936년 11월 13일 자) 일제는 학생들을 동원해 강제로 충령탑을 참배하게 만들었다. 1946년 8월 15일 ‘8·15 해방 1주년 기념행사’을 맞아 대구시민들이 시가행진 후 ‘충령탑 파괴식’을 가졌다는 기록이 있다. |

그는 1926년 도쿄제대 독문학과 1학년 시절, 강사로 처음 교남학교와 인연을 맺었다. 해방 후 경상북도 초대 학무국장으로 공직에 가기까지 교남, 그리고 대륜중에서 학생들을 가르쳤다. 《대륜 50년사》에 이런 문장이 나온다.

〈선생은 동경제대를 나오자 허다한 관직이 기다리고 있었으나 모두 거절하고 가난한 본교에 몸을 던졌다.〉

이효상은 1952년 경북대 문리대학장을 지냈으며, 1963년 12월부터 1971년 6월까지 7년 6개월간 국회의장(6~7대)을 역임했다. 이는 역대 국회의장 중 최장 재임기간이었다.⊙