⊙ 수난의 조국 등지고 산 이주(移住) 한인의 눈물겨운 역사 복원

⊙ 안형주 조부와 외조부는 독립유공자… 안창호는 하와이 한인 목사, 김호는 임정(臨政)에 독립운동 자금 지원

⊙ 2012년 이민사 자료 2492점 국립중앙도서관에 기증

⊙ 네브래스카 한인소년병학교 출신들, 훗날 미국 주류 사회 각 분야 전문인으로 성장

⊙ 천막 군영(軍營) 생활을 하며 말과 행동에서 ‘선비의 마음가짐’ 익혀

安炯柱

1937년생. 경기고, 서울대 중퇴, 펜실베이니아대학 와튼스쿨 졸업, 캘리포니아주립대학 풀러턴역사학 석사 수료 / 미 캘리포니아주 오렌지 사회복지부 시스템분석가

⊙ 안형주 조부와 외조부는 독립유공자… 안창호는 하와이 한인 목사, 김호는 임정(臨政)에 독립운동 자금 지원

⊙ 2012년 이민사 자료 2492점 국립중앙도서관에 기증

⊙ 네브래스카 한인소년병학교 출신들, 훗날 미국 주류 사회 각 분야 전문인으로 성장

⊙ 천막 군영(軍營) 생활을 하며 말과 행동에서 ‘선비의 마음가짐’ 익혀

安炯柱

1937년생. 경기고, 서울대 중퇴, 펜실베이니아대학 와튼스쿨 졸업, 캘리포니아주립대학 풀러턴역사학 석사 수료 / 미 캘리포니아주 오렌지 사회복지부 시스템분석가

- 안형주 선생

이분과 한 차례 길게 대화를 나눈 뒤 다시 전화를 걸었다. 근처에 있는데 찾아뵙겠다고 하니 집이 어지럽다며 굳이 다음 날 오라고 했다. 괜찮다고, 뭐 좀 어수선하면 어떠냐고 해도 정리할 게 많다는 것이었다.

이튿날, 그러니까 2024년 12월 4일 한국인 이민사 연구가인 안형주(安炯柱·87) 선생을 찾아뵈었다. 그는 서울 강서구에 있는 어느 실버타운에서 혼자 머물고 있었다. 부인 김정강(金靜江·《중앙일보》 창간 1기 기자)씨는 몇 해 전 담낭암으로 세상을 떠났다. 거실에는 아직도 수많은 자료가 쌓여 있었다. 막무가내로 쌓여 있는 게 아니라 일목요연하게 정리가 되어 있었다. 거실 벽에는 손자를 안고 활짝 웃는 사진이 걸려 있었는데 기자는 사진에서 좀처럼 눈을 뗄 수 없었다. 세상에서 가장 행복한 할아버지의 나무랄 데 없는 미소였다. 손자 둘은 미국 시카고에서 살고 있다.

망건 쓴 사탕수수밭 노동자

노학자를 만나기 전 그의 저서들을 하나둘 읽어봤다. 무슨 연유에선지 사람들은 그를 ‘재야 역사연구가’라고 정의한다. 국내 사학계와 별 인연이 없어서일까. 음악으로 치면 ‘인디 음악’ 장르로 분류하는 셈인데, 인터뷰를 진행하면서 안형주 선생을 ‘재야 역사연구가’라는 틀에 넣는 것이 옳은 것일지 의문이 들었다.

선생이 쓴 《박용만과 한인소년병학교》(2007)를 비롯해 《1902년 하와이 이민선을 타다》(2013), 《천안 만세운동과 미주민족운동》(2019, 전 2권) 등을 읽었다. 놀라웠다. 노학자의 문장을 평가한다는 게 다소 불경스러울 수 있지만, 앉아서 쓴 글이 아니라 무언가 활활 타는 열정과 이마에 맺힌 굵은 땀, 철필로 눌러쓴 문장의 아우라가 느껴졌다. 누가 뭐래도 그는 거의 전무후무한 미주 한인 이민사의 척척박사였다.

안형주 혹은 헨리 안(Henry Ahn)은 1937년 서울에서 태어났다. 경기고를 나와 서울대 2학년에 재학 중 1957년 미국 하와이로 떠났다. 그곳에서 친할아버지 안창호(安昌鎬·1884~1969년) 목사를 만났다. 1926년부터 와히아와(Wahiawa), 오아후(Oahu) 그리고 호놀룰루(Honolulu)에서 감리교 목사로 활동하던 할아버지를 생전 처음 조우한 것이다.

안창호는 한반도의 운명이 풍전등화(風前燈火)이던 1906년 조선을 찾은 윌리엄스(禹利岩·Frank Earl C. Williams) 선교사의 우리말 선생으로 추천된 인물이었다. 1907년 윌리엄스가 충남 공주로 가게 되자 통역 겸 전도사로 그와 함께 농촌을 다니면서 계몽 애국신앙을 내세워 교육자강 운동에 앞장섰다. 감리교 계통의 우리나라 최초의 개신교 신학교인 협성신학교의 1회 졸업생이 바로 안창호(1908년 졸업)다.

김호와 ‘김브라더스’

3개월 후 안형주는 미국 캘리포니아주(州) 리들리(Reedley)에 살던 외할아버지 김호(金乎·찰스 김·1884~1968년)와 만났다. 김호는 1914년 미국으로 건너갔다.

“김호는 1912년 배재학당, 이화학당에서 수학을 가르치다 중국 상하이에서 전차 표 검수원으로 일했어요. 2년 뒤 미국으로 떠나 이 탄광으로 저 탄광으로 떠돌아다니며 일하다가 1920년 리들리에서 ‘김 브라더스’라는 상회를 열었지요. 대개 이민자들이 초등학교 앞에서 사탕이나연필을 팔 때 미국 농장에서 키운 열대 과일들을 규격에 맞는 상자에 담아 도매상에 파는 일을 대행해 크게 성공을 거둡니다. 500에이커라는 대농장을 소유한 인물입니다. 그분은 그 부(富)로 상해 임시정부에 독립운동 자금을 보냈어요. 그 공적으로 1997년 건국훈장 독립장(獨立章)을 수여받았죠.”

그러고 보니 그의 조부와 외조부 모두 구한말 하와이 이민선을 탔다는 공통점이 있다.

안형주는 친지의 도움으로 1964년 펜실베이니아 와튼스쿨을 졸업했다. 입학하고 보니 당시 한국 은행장들의 자식들이 대거 유학해 있더란다. 대학 공부를 마친 후 1965년부터 1995년까지 그는 우주 대기 관련 회사(aerospace companies)와 캘리포니아 남부에 있는 오렌지카운티 정부에서 컴퓨터 시스템 분석가로 근무했다.

또한 풀러턴(Fullerton)에 있는 캘리포니아주립대에서 역사를 전공해 석사 학위를 받았는데 석사 논문은 〈2차 세계대전 중 일본의 외국인 수용소에서 근무한 한국인 통역자들(The Korean Interpreters at Japanese Alien Detention Centers during World War II)〉이었다. 그의 말이다.

“평생 오렌지카운티 정부의 공무원으로 일하는 시간을 빼고는 그야말로 초기 미주 한인의 자료를 발굴하기 위해 땀을 흘렸어요.”

자칫 역사의 행간에서 자취를 감출 뻔한 초기 이민사의 생생한 현장을 복원한 것이다. 예를 들어 캐나다 밴쿠버까지 직접 찾아가서 초기 이민자들의 입항(入港)자 명단을 발굴했는데, 1904년부터 1907년까지 모두 7명의 조선인 입국자 이름을 어렵게 찾아낸 것이다. 거기에선 한때 50명이나 되는 조선인이 광부로 일을 했는데 그중 박장손이라는 분이 사서삼경(四書三經)을 국문으로 번역해 냈다는 사실도 알아냈다.

“미국 몬태나에 가서는 2차 세계대전 때 하와이를 공격한 미주 일본인의 배후를 캐기 위해 현지인을 잡아다가 조사한 사실을 밝혀냈어요. 그중 3명의 한인이 통역관으로 일본인 조사에 참여했었죠.

이런 일도 있었어요. 하와이 사탕수수 농장에서 어떤 한인이 망건을 쓰고 일을 했다고 합니다. 어느 날 망건이 바람에 날아가 정신없이 쫓아갔다고 해요. 그러다 그가 갑자기 튀어나오는 바람에 그를 피하려다가 대형 트랙터가 뒤집히는 사건이 발생했죠. 그래서 전체 일꾼이 넘어진 트랙터를 세우는 데 하루 종일 동원됐어요. 그날 한인 노동자들은 공동회의를 열어 앞으로 노동에 어울리는 복장을 입기로 결의하고 그 후로 망건을 벗었다고 합니다.”

광부나 철도 부설 노동자, 농부로

― 안씨 집안의 역사가 초기 한인의 이민사와 일치하는 것을 보고 인상 깊었습니다.

“우리 집안은 부유했지만 평탄하게 산 것은 아니었습니다. 조부인 독립유공자 죽사(竹史) 안창호 목사는 충남 천안 아우내장터 3·1운동의 주모자셨고 큰고모, 그러니까 안 목사의 장녀인 안례아(安禮娥·이명 安仁瑞)는 유관순(柳寬順·1902~1920년) 열사와 함께 이화학당에 다니셨습니다.

국권(國權)을 상실해 가던 수난(受難)의 조국을 등져야 했던 안씨 집안의 마음 상태(state of mind)는 재미 한인 이주민의 마음 상태와 같았을 겁니다.”

― 20세기 초 재미 한인 이주민들은 어떤 분들입니까.

“1903년 1월부터 65편의 배로 대략 7000여 명이 하와이 사탕수수밭으로 갔는데 대개 남자들이고 따라간 부녀자들 수는 적었어요. 이민 간 이들은 못사는 사람들, 그러니까 행랑살이하던 ‘아범들’이거나 ‘정미 7조약’으로 해산한 대한제국 군인들이었어요. 돈 벌고 돌아온다는 생각으로 떠난 것이죠. 가서 보니까 그냥 아열대 기후에다 사탕수수에 가시가 많아요. 두꺼운 누비 작업복을 입어야 했어요. 숙소에서 농장으로 가려면 철도나 트럭을 이용하는데 새벽 5시에 일터로 출발해야 합니다. 도시락 2개를 싸서 농장에 도착해 하나를 먹고 점심때 또 하나를 먹었습니다. 거의 10시간씩 일을 했어요.”

이들 중 일부는 하와이를 떠나 미국 본토로 진출했다. 샌프란시스코를 경유해 캘리포니아 중부나 북부로 이주하며 미주 한인 사회의 역사를 처음 써 내려갔다. 그리고 광부나 철도 부설 노동자, 농부, 점원으로 살았지만 조국의 독립을 간절히 염원하며 기꺼이 후원을 아끼지 않았다.

그는 일제 시대 독립군 자금의 95%가 초기 미주 이민자들의 지원이었다고 설명한다. 상해 임시정부에서 작성한 연례경제보고서와 각종 한인 단체에서 보내온 영수증 등이 그 증거로 남아 있다.

“1919년부터 45년까지 지원금이 77만 달러입니다. 기록이 남아 있지 않은 1905년부터 18년까지를 추산해 합한다면 100만 달러에 달합니다. 당시 엄청났던 이 돈을 어떻게 모았겠습니까?”

無名의 100만 달러

이름도 얼굴도 알려지지 않은 이민자들이 땀 흘려 번 돈을 한 푼도 허투루 쓰지 않고 성심껏 모아 조국을 위해 바친 정성 어린 자금이었다. 안형주는 UCLA사료관에서 〈대한인국민회 중앙총회 독립운동 의연록〉을 발굴한 적이 있다. 이 명부에는 1918년 11월 24일부터 1920년 6월 말까지 독립자금 모금에 참여한 1652명의 명단과 금액이 기록돼 있다. 독립자금 모금액은 모두 10만7792달러.

당시 미주 지역에 사는 한인 7000 여 명 중 노동 인구를 3500명으로 추산할 때 50%가량이 모금운동에 참여한 것으로 추산된다. 그 무렵 사탕수수 농장 노동자의 월평균 임금은 50달러 정도였다고 전해진다. 그의 말이다.

“어린 딸을 데리고 ‘사진신부(사진 한 장으로 미주 한인과 결혼한 신부)’로 왔던 과부 양소사(梁昭史)씨도 그중 하나였습니다. 하와이의 그분 후손 집 구두상자에 고스란히 담겨 있는 영수증들을 발견했지요. 수입의 20% 이상을 독립자금으로 냈더군요.”

손재주가 뛰어나 낡은 가구를 수리해 팔았던 양씨는 안형주의 종증조모(안재창의 부인)의 친정어머니다.

안재창(安載昌)은 안형주의 증조부 안재긍(安載兢)의 동생이다. 1903년 1월 13일 4200t급 미국 상선 게일릭(S.S. Gaelic)호로 호놀룰루에 도착한 111명의 첫 한인 이민자 중에 안재창 형제가 포함되어 있었다. 그중 혼자였던 안재창이 55세 때 결혼한 18세 아내 박유순(朴裕順)이 바로 양씨가 사진결혼으로 건너올 때 안고 온 젖먹이 딸이었다.

“그 종증조모님이 생존해 계실 때 디트로이트에 가서 뵈었지요. 그 집 지하실엔 귀중한 자료가 많았습니다. 특히 종증조부께서 가져오신 광무(光武) 6년(1902년) 발행 대한제국 여권을 발견했을 땐 정말 감격스러웠지요.

그리고 네브래스카주에서 박용만(朴容萬·1881~1928년)이 건립한 소년병학교(Young Koreans′ Military School)와 콜로라도주 구리광산에서 일하던 한인들의 옛이야기를 듣기 위해 현장도 방문했어요.”

거대한 뿌리, 20세기 이야기

안형주의 할아버지는 안창호 목사다. 그는 감리교 목사로 3000명이 모인 1919년 3월 29일 천안읍내장터 만세 운동의 주동자였다. 그의 맏딸 안례아와 이화학당을 함께 다니던 유관순을 지도하였다고 지목받아 6개월 동안 공주 감옥에 투옥되었다. 이후 일본 경찰의 감시로 목회를 할 수 없어 1926년 선교사로 하와이로 갔다. 안형주 선생의 회상이 이어진다.

“안창호 목사는 호놀룰루에서 북쪽으로 자동차로 1시간가량 가야 하는 와히아와에서 1927년부터 45년까지 18년 동안 한국인 감리교회의 담임목사로 땀을 흘리셨어요.

그분은 1915년부터 이승만파와 국민회로 분열된 하와이 한인 사회에서 양식 있는 동지들을 규합하여 중립을 지키며, 비밀결사 애국단을 조직하고, 해외독립운동의 구심점을 상해 임시정부로 정하고, 백범의 특무공작에 찬성하여 1931년 11월 15일 1000달러를 백범에게 보낸 일이 있습니다.”

안 목사는 하와이 한국독립당 간부로 열렬히 백범을 지원했다고 한다.

“해방이 되어 1945년 11월 귀국한 김구가 수행비서 장준하에게 토종닭 두 마리를 들게 하고 인사동 조부 안창호 목사의 모친을 찾아가 절을 하셔서 우리를 당황하게 만들었지요. 저는 당시 수송초등학교 2학년이었는데 학교를 마치고 집에 오니 한복 차림의 백범과 설날에나 입는 새 옷을 입으신 증조모님이 마주 앉아 계셨어요. 백범 선생에게 절을 하니 아무 말씀 없이 빙그레 웃으시며 제 머리를 쓰다듬어 주셨어요.”

대한민국 정부는 안창호의 공훈을 기려 1993년에 건국포장(建國褒章)을 추서했다.

안형주의 외조부는 김호(이명 金庭鎭, 金廷鎭)다. 서울 출신이다. 공훈전자사료관에 따르면, 1914년 미국으로 건너가 1919년 3월 대한인국민회(大韓人國民會) 중앙총회의 파견원으로 미국 서부 10여 개 주를 찾아 독립의연금 1만 달러를 모금했다고 전한다. 같은 해 12월 조소앙의 외교 활동 후원을 목적으로 노동사회개진당을 조직하자 2500달러를 지원했으며 1936년 북미 대한인국민회의 부흥에 힘써 제1차 중앙집행위원장으로 회관 건축을 주도했다. 1941년 12월 로스앤젤레스에서 한인국방경위대로서 맹호군 창설을 주도하고 LA 시청에 태극기를 게양하도록 했다. 재미동포의 인구세와 애국의연금을 모아 임시정부를 지원하는 한편, 1944년 11월 임정(臨政) 주미 외무위원회의 위원에 선임되었다. 김호는 광복 후 1946년 12월 남한과도입법의원으로 활약하다 미국으로 건너가 대한인국민회 중앙집행위원장을 맡아 한인 사회를 이끌었다. 정부는 1997년에 건국훈장 독립장을 추서했다.

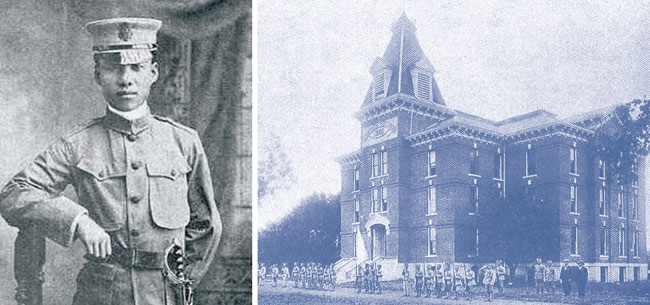

안형주의 아버지 안철영(安哲永·1909~?)은 영화감독이었다. 안창호·최배세(崔培世·1888~1917년)의 6남매 중 넷째로 태어난 안철영은 1932년 베를린대에 입학해 ‘영화 화학’을 전공할 만큼 희귀한 해외파였다. “세계적인 영화감독 레니 리펜슈탈(Leni Riefenstahl)의 최신식 영화 시설을 갖춘 세계적인 독일국립영화제작소(UFA)에서 1년 반 동안 훈련을 받고 졸업했다”고 한다.

귀국 후 1938년 극광영화제작소를 설립하고 영화 〈어화(漁火)〉(1939)를 만들었다. 해방 후 미 군정청 예술과장이 되었고 1946년 조선영화사 발기인으로 참여했다.

〈어화〉는 독일에서 영화를 배우고 돌아온 안철영의 귀국 첫 작품으로 한국적인 토속성이 짙은 작품이다. 금강산의 빼어난 경치와 아름다운 문화가 화면에 가득 넘친다.

안철영은 1947년 하와이에 가서 총천연색 다큐 〈무궁화 동산(Hibiscus Garden)〉(30분)을 만들었다. 하와이 동포 사회를 담은 우리나라 최초의 총천연색 기록영화였다. 이 영화는 1948년 서울 시공관에서 개봉했는데 백범은 첫 장면에 안창호 목사, 임성우 등 하와이 한국독립당 간부들의 모습이 나온다고 얘기를 전해 듣고 두 번이나 시공관에 가서 ‘고마운 동지들 모습을 보았다’고 한다. 안철영은 6·25 당시 납북돼 그 이후 어떤 삶을 살았는지 어떤 정보도 얻을 수 없다.

독립 투쟁의 씨앗을 뿌린 한인소년병학교

― 네브래스카주의 한인소년병학교에 대해 좀 더 설명해 주세요.

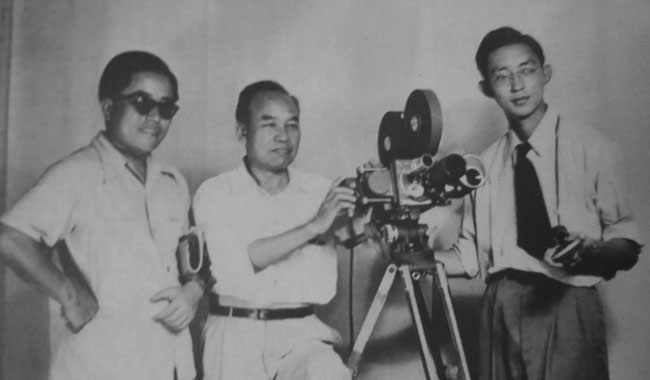

한인소년병학교는 1909년 6월 초 개신교도들이 많은 미국 중서부 네브래스카 헤이스팅스(Hastings)에서 40km 떨어진 소도시 커니(Kearney)에 재미 한인이 세운 하계 군사학교다.

“1914년까지 5년 동안 존립했는데 한국인이 ‘병(兵)학교’로 불렀던 이 학교의 목적은 광복군을 이끌 핵심 장교들을 양성하는 데 있었어요. 재외동포가 많은 극동(極東)으로 이들을 보내 광복군을 조직하려고 했지요.”

안 선생이 말한 ‘극동’은 중국 동북(東北) 3성(省)과 러시아 연해주 일대를 말한다. 당시는 일본이 1893년 청일 전쟁에 이어 1904년 러일 전쟁을 일으켜 한반도를 유린하고 국권을 침탈하던 시절이었다. 소년병학교는 구한말(舊韓末) 상투를 자르고 도포 대신 양복을 걸친 채 지도자들을 양성·고무하는 일이 사명이었다고 한다.

안 선생은 ‘사명’을 설명하며 “일제에 유린되고 있는 조국을 다시 찾을 창조적인 새로운 ‘선비’들을 양성하는 일을 병행했다”고 강조했다.

― 새로운 선비란 어떤 것을 말하는 건가요? 이 선비들은 소년병학교에서 무엇을 배웠습니까.

“우리 겨레의 민족주의를 연구하고 나아갈 방향을 제시하려 미국으로 유학을 간 개화파 젊은이들이 이 선비입니다. 천막 군영(軍營) 생활을 하며 말과 행동에서 ‘선비의 마음가짐’ ‘장부의 몸가짐’ ‘남자로서 큰 생각’을 선비들이 배울 수 있도록 한 거지요.”

― 선비라는 단어가 ‘고전 한학을 하던 유생(儒生)’의 의미 아닌가요?

“고구려 시대에서부터 나오는 단어고, 순한국말이에요. 근데 선비를 연구하는 이가 없습니다. 사모관대(紗帽冠帶)하고 도포 자락 휘날리며 ‘공자왈 맹자왈’ 하는 그 이조(李朝) 중기 사람을 선비라고 정의하는데, 아닙니다. 선비는 인격체를 뜻하고 지도자를 의미합니다.”

네브래스카 헤이스팅스에 한인소년병학교를 열어 민족의식을 기른 박용만은 어떤 인물일까.

안 선생에 따르면 박용만은 1881년 철원에서 태어났다. 서울관립외국어학교에서 일본어를 배워 1년 뒤 일본 유학길에 올랐다. 일본에 망명하고 있던 박영효 등과 사귀어 활빈당에 가입하기도 했다. 박용만은 1905년 2월 이승만(李承晩·1875~1965년)의 네 살 난 아들(泰山·족보 이름은 鳳秀)을 데리고 샌프란시스코에 도착했다. 29세의 이승만이 앞서 1904년 12월 6일에 샌프란시스코에 도착했었다. 계속된 그의 말이다.

“미국 중부에 세워진 박용만의 한인소년병학교는 서간도에 세워지는 이회영(李會榮·1867~1932년)의 신흥무관학교(1911년 설립) 교재와 교과 내용 등에 있어 많은 영향을 주게 됩니다.”

아일랜드 독립 투쟁에 영향받아

한인소년병학교의 역사적 의의는 우선 날로 국운이 쇠퇴해 가던 시기에 장기적 안목으로 독립운동의 방향을 설정하고 군사학교를 세워 재미동포들의 응집력을 높였다는 데 있다. 군사학교는 한국을 유린하는 일제와 대결할 투쟁의식을 한국 젊은이들에게 심어주었다.

독립기념관 자료에 따르면, 한인소년병학교에서 가르치던 교과목에는 독립전쟁에 필요한 군사학과 군사 조련은 물론 역사, 지리, 과학, 영어, 국어, 한문, 성서 등이 포함된다. 이 외 육상반, 야구반, 연극반 등을 운영하며 과외 활동도 했다. 이 교육과정과 내용은 한인소년병학교가 독립된 국가를 재건하고 민족의 지도자와 인재를 양성하기 위해 전인교육에 주력했다는 점을 유추할 수 있게 한다.

한인소년병학교 교장을 지낸 박처후(朴處厚·1883~?)는 1919년 블라디보스토크, 대한제국 군인 출신의 김장호(金長浩)는 1910년에 만주, 박용만 자신도 1912년에 하와이, 그리고 1920년에 베이징에서 이들은 각자 자신이 정착한 곳을 중심으로 무장 독립운동에 헌신했다.

“무엇보다 소년병학교 출신들은 미국 주류 사회에서 각 분야의 전문인이 됐어요. 그 사회 안에서 모범이 되었고, 때로는 새 사업을 창출해 소수민족도 성공할 수 있다는 전례를 남겼지요.

김장호는 극동의 동포들에게 한인소년병학교를 자세히 소개해 동북 만주 등지에서 한인학교와 무관학교를 세울 때 박용만의 저서들과 소년병학교 교재들을 구할 수 있게 만들었죠. 김장호는 약 6개월 동안 극동 방문을 마치고 돌아와 아일랜드 독립투사들과 접촉하며 그들의 해외 독립 투쟁 상황과 방향을 배웠다고 합니다.”

당시 아일랜드 독립투사들은 미국뿐만 아니라 발칸 반도와 동유럽에서 나라를 잃은 소수민족들이 독립운동을 하던 베를린에서도 활동하고 있었다.

“김장호가 극동 방문을 통해 얻은 정보는 박용만에게 큰 영향을 주었어요. 존 F. 케네디 대통령도 할아버지가 아일랜드계잖아요. 대기근 이민의 4대 후손으로 알려져 있어요. 당시 아일랜드계가 (미국에서) 200만 명이나 됐으니 이들이 1달러씩만 내도 200만 달러가 됩니다. 어마어마한 돈이지요. 한국인이야 워낙 수가 적으니까…. 하지만 아일랜드의 독립운동에 아이디어를 얻어가지고 ‘대한인국민회’를 만들어놓잖아요. 이게 박용만이가 한 거예요.”

대한인국민회는 1910년 독립운동을 목적으로 미국에서 조직한 재미 한인 항일 독립운동 단체다. 해외 한인을 총망라할 수 있는 단체를 구성하기 위하여 미주에는 북미 지방총회를, 하와이에는 하와이 지방총회를 구성하였으며, 1909년 4월에는 멕시코에도 지방회를 조직하였다. 《신한민보(新韓民報)》라는 기관지를 통하여 항일의식을 고취하는 등 광복을 이루기까지 해외 한민족의 독립운동을 주도했다.

“유럽에서 벌어지고 있는 아일랜드인들의 민족운동은 박용만에게 자신이 주장하는 임시정부론이 옳다는 확신을 주었고 민족운동을 총괄할 구심점이 있어야 한다고 생각하게 만들었어요. 그 구실을 대한인국민회 중앙총회가 맡아야 한다는 신념을 굳게 다졌지요.

당시 미국 내에는 독립운동을 하는 민족이 많았어요. 유대인이 그랬고 아일랜드인, 인도인도 있었고 중국(청나라)도 나라는 넘어가지 않았지만 량치차오(梁啓超·1873~1929년), 펑유란(馮友蘭·1895~1990년)이 활동하고 있었죠. 그걸 박용만이 많이 듣고 봤던 겁니다.”

― 박용만이 누구보다 앞서 임시정부를 생각했다는 사실이 흥미롭습니다.

“박용만이 《신한민보》 주필 시절에 임시정부에 대한 개념들을 제시한 사설에서 확인할 수 있어요. 박용만은 해외 한인들의 집단 거주 지역마다 지방회를 조직해 자치제를 실시하고, 여러 지방회를 총망라하는 지방총회를 세웠습니다. 나아가 지방총회를 통괄하는 중앙총회를 결성하여 최고기관으로 관할·통치할 수 있도록 연방제 대한인국민회를 창출해 자신의 임시정부 개념을 실현했어요.”

1912년경 대한인국민회는 116개 지방회를 거느린, 해외 동포들을 대표하는 범민족적 기구로 성장하며 그 위상을 널리 알렸다.

불령선인의 한국인

― 제가 지난달에 천안 독립기념관에 갔다 왔거든요. 한국독립운동사 연구소장을 뵈었더니 요즘 독립운동을 연구하는 젊은 학자들이 없다고 걱정이 많으시더군요.

“200만 명의 해외 동포가 있던 데가 중국이거든요. 밤낮 쫓겨 다녔어요. 마적들한테 쫓기고 일본군한테 쫓기고 팔로군(八路軍)한테 쫓기고, 조직도 단체도 없고 숨어 다니며 자기 이름을 다 바꿨어요.

황포군관학교에 간 한인들도 모두 중국식 이름으로 바꿨습니다. 누가 누군지를 아는 데 굉장한 시간이 걸리고 지금도 누군지 모르는 사람이 많아요. 그래서 (독립운동 연구가) 참 힘들어요. 제일 신빙성이 있는 거는 일본 외무성이 만든 불령선인들이죠.”

불령선인(不逞鮮人)은 일제가 조선인 중 자신들의 명령을 따르지 않고 저항하거나 반항하는 이들을 지목하여 만든 용어다.

― 미국에 있는 한인소년병학교에 일본인 첩자가 찾아왔다고 하던데 그 당시 어떤 상황이었는지 설명해 주시겠어요?

“네브래스카에까지 와서 헤이스팅스 교장한테 항의한 일본인도 있었어요. 일본 정부의 앞잡이들이 해외로 돌아다닌 것이죠. 사탕수수 농사를 짓는 일본인이 몇 사람밖에 없었는데 네브래스카에 와서 조선인들이 군사 훈련을 한다고 하니 귀가 번쩍 뜨여서 쫓아온 거지요. 그때는 박용만도 떠났고 유일한(柳一韓·1895~1971년)도 떠났던 시절이었어요.”

유한양행의 창업자인 유일한이 미국에 도착한 것은 10세 때였다. 네브래스카 커니시 딸 셋을 둔 한 과부집에 ‘스쿨보이’로 들어갔다. 14세 때 박용만의 소년병학교에 들어간 것으로 전해진다.

“세끼 밥 먹고, 물 길어오고, 겨울에는 방마다 파이어 플레이스(火爐)가 있는데 그게 새벽이면 꺼지거든. 그 새벽에 돌아다니면서 그거를 갈아주고, 공부도 곧잘 해서 학교에서 웅변대회에 나가기도 했어요. 그 집 과부가 자기 집 스쿨보이를 자랑했다는 이야기가 지역 신문에 나옵니다.

제가 커니시에 갔더니 처음에는 지나가는 관광객이 찾아왔다고 생각했지만 제가 질문도 하고 깊이 관심을 가지니까 옛날 재판소 지하실에 있던 자료들을 보여줬어요. 미국은 인구 10만이 되는 도시마다 공화당과 민주당 쪽 신문이 두 개씩은 있어요. 고교 농구시합에서 뛴 선수가 누구고 몇 점으로 이기고 졌는지까지 상세히 기록돼 있어요. 유일한에 대한 기록도 확인할 수 있었어요.”

유일한은 만능 운동선수였고 활달한 성격의 소유자였다. 커니고교 시절 찍은 사진들을 보면 그는 함박웃음을 짓고 있거나 넥타이를 휘날리며 사진 속에서 금방이라도 뛰어나올 것만 같은 자세를 취하고 있다. 한참을 바라보고 있자니 AR(증강현실) 속에 들어와 있는 것 같은 느낌이 들었다.

이승만과 박용만 비교

― 재미 한인 지도자로서 박용만과 이승만을 비교해 주세요.

“두 사람 다 카리스마가 있고 지도자들인데 당시 교육 수준이 높지 않았던 한인들을 이끄는 데는 이승만이 더 효과적이었을 겁니다.

하와이 사탕수수밭에서 일하던 사람들이 독립운동을 해야 된다고 이승만을 찾아오면 이승만은 이렇게 말했을 겁니다. ‘자네들이 독립을 원한다고? 그럼 내가 도와줄 수 있지. 내가 백궁(백악관)의 각하에게 박사 학위를 받은 사람이야. 각하 둘째 따님이 결혼식을 할 때 나한테 초청장이 왔어. 하와이에서 초청장 받은 사람은 나하고 하와이 총독밖에 없어. 자네들 나를 도우려면 내가 하자는 대로 해야 한다’는 식으로 말했을 겁니다.”

― 박용만은 달랐나요?

“박용만은 어디를 가든지 여기서 우리가 어떻게 경제적으로 자립을 할 수 있는지를 파악했고 동지를 조직해 합자회사를 만들려고 했어요. 말이 통하는 사람은 동지고 똑같은 인격자들이라고 여겼어요.

박용만은 한국의 량치차오, 한국의 후쿠자와 유키치(福澤諭吉·1835~ 1901년)가 되려고 했고, 사람은 모름지기 글과 말이 같아야 한다고 믿었던 선각자였어요.”

― 미국 사회에서는 박용만과 이승만을 어떻게 바라봤을까요.

“박용만이 하와이에 갈 때 큰 신문에서 ‘굉장한 한인이 하와이에 왔다’고 보도할 정도였어요. 미국 신사들이 쓰는 중절모에다 안경과 단장을 짚고 온 겁니다. 하와이 언론이 주목한 이유는 중국의 쑨원(孫文·1866~ 1925년) 형제들이 사탕수수밭에서 일할 때 쑨원을 초청한 일이 있거든요. 박용만도 쑨원만큼 한국 사람을 이끌 지도자라 본 겁니다.

1913년 2월 이승만은 박용만의 초청으로 하와이에 도착했어요. 처음 올 때 정치에 개입하지 말고 문화 운동을 하라는 뜻에서 불렀는데 그 후 이승만 추종자들에 의해 한인 사회가 양분되고 말았어요.”

이민사 자료 2492점 기증

안형주 선생은 지난 2012년 이민사 자료 2492점을 국립중앙도서관에 기증했다. 경기도 양주군 별내면 죽산(竹山)안씨 집성촌 사람들이 가난을 면하고자 구한말 첫 하와이 이민 배를 타면서 시작된 이민 1세대의 가계사와 관련된 소중한 각종 문서와 사진 자료다.

1902년 대한제국 정부가 하와이 이민을 허가하며 발급한 여권, 1910년 이전 한국어로 간행된 교과서들, 1919년 대한민국 임시정부가 발행한 저축 채권 100달러, 그의 아버지 안철영이 제작한 하와이 한인공동체에 관한 다큐 필름 〈무궁화 동산〉 등도 포함되어 있다. 선생의 말이다.

“집안사람들이 구한말부터 태평양을 가운데 두고 떨어져 살아왔어요. 광복 후 잠시 귀국하기도 했지만 한반도에 두 정부를 세우는 것에 반대해 다시 미국으로 건너갔지요. 아버지 안철영은 한국 전쟁 당시 납북돼 현재까지 소식을 모르고 있어요. 초기 미국이민사, 독립운동사 등 수대에 걸친 친척과 가족들을 대상으로 수집한 자료들입니다.”

안형주 선생과 헤어진 다음 날 〈도봉서원 창건과 중건: 안창과 안홍량 자료를 중심으로〉라는 묵직한 논문이 이메일로 배달되었다.

도봉서원은 1579년에 창건되어 임진왜란(1592~1598년) 당시 소실되었다가 1615년에 중건되었다. 도봉서원을 지을 때 율곡 선생에게 서원 기문을 받아온 이가 안창(安昶·1552~1620년)이다. 왜란 때 서원이 불 타 중건을 주도한 이가 안창의 2남 안홍량(安弘量·1590~1616년)이다. 그리고 안홍량의 13대 종손이 바로 안형주 선생.

옛 조상들의 문집을 훑고 남겨진 서신을 토대로 각종 후대 기록의 오류를 바로잡기 위해 이 글을 썼다고 한다.

“아직도 써야 할 글들이 많아요. 외조부인 김호의 자료를 정리해 전기를 써야 해요. 이전에 홍선표라는 분이 썼지만 그건 신문 자료를 모은 거고 그분의 이야기가 무궁무진합니다.”

기자는 ‘무궁무진’이란 표현에 설렘을 느꼈다. 나이는 그저 숫자에 불과하다는 생각을 지울 수 없었다.⊙

이튿날, 그러니까 2024년 12월 4일 한국인 이민사 연구가인 안형주(安炯柱·87) 선생을 찾아뵈었다. 그는 서울 강서구에 있는 어느 실버타운에서 혼자 머물고 있었다. 부인 김정강(金靜江·《중앙일보》 창간 1기 기자)씨는 몇 해 전 담낭암으로 세상을 떠났다. 거실에는 아직도 수많은 자료가 쌓여 있었다. 막무가내로 쌓여 있는 게 아니라 일목요연하게 정리가 되어 있었다. 거실 벽에는 손자를 안고 활짝 웃는 사진이 걸려 있었는데 기자는 사진에서 좀처럼 눈을 뗄 수 없었다. 세상에서 가장 행복한 할아버지의 나무랄 데 없는 미소였다. 손자 둘은 미국 시카고에서 살고 있다.

망건 쓴 사탕수수밭 노동자

|

| 1957년 가을 호눌룰루에서 안형주는 생전 처음으로 조부 안창호 목사를 만났다. 왼쪽부터 안창호 목사, 박유순(안재창의 아내), 안형주. |

선생이 쓴 《박용만과 한인소년병학교》(2007)를 비롯해 《1902년 하와이 이민선을 타다》(2013), 《천안 만세운동과 미주민족운동》(2019, 전 2권) 등을 읽었다. 놀라웠다. 노학자의 문장을 평가한다는 게 다소 불경스러울 수 있지만, 앉아서 쓴 글이 아니라 무언가 활활 타는 열정과 이마에 맺힌 굵은 땀, 철필로 눌러쓴 문장의 아우라가 느껴졌다. 누가 뭐래도 그는 거의 전무후무한 미주 한인 이민사의 척척박사였다.

안형주 혹은 헨리 안(Henry Ahn)은 1937년 서울에서 태어났다. 경기고를 나와 서울대 2학년에 재학 중 1957년 미국 하와이로 떠났다. 그곳에서 친할아버지 안창호(安昌鎬·1884~1969년) 목사를 만났다. 1926년부터 와히아와(Wahiawa), 오아후(Oahu) 그리고 호놀룰루(Honolulu)에서 감리교 목사로 활동하던 할아버지를 생전 처음 조우한 것이다.

안창호는 한반도의 운명이 풍전등화(風前燈火)이던 1906년 조선을 찾은 윌리엄스(禹利岩·Frank Earl C. Williams) 선교사의 우리말 선생으로 추천된 인물이었다. 1907년 윌리엄스가 충남 공주로 가게 되자 통역 겸 전도사로 그와 함께 농촌을 다니면서 계몽 애국신앙을 내세워 교육자강 운동에 앞장섰다. 감리교 계통의 우리나라 최초의 개신교 신학교인 협성신학교의 1회 졸업생이 바로 안창호(1908년 졸업)다.

김호와 ‘김브라더스’

3개월 후 안형주는 미국 캘리포니아주(州) 리들리(Reedley)에 살던 외할아버지 김호(金乎·찰스 김·1884~1968년)와 만났다. 김호는 1914년 미국으로 건너갔다.

“김호는 1912년 배재학당, 이화학당에서 수학을 가르치다 중국 상하이에서 전차 표 검수원으로 일했어요. 2년 뒤 미국으로 떠나 이 탄광으로 저 탄광으로 떠돌아다니며 일하다가 1920년 리들리에서 ‘김 브라더스’라는 상회를 열었지요. 대개 이민자들이 초등학교 앞에서 사탕이나연필을 팔 때 미국 농장에서 키운 열대 과일들을 규격에 맞는 상자에 담아 도매상에 파는 일을 대행해 크게 성공을 거둡니다. 500에이커라는 대농장을 소유한 인물입니다. 그분은 그 부(富)로 상해 임시정부에 독립운동 자금을 보냈어요. 그 공적으로 1997년 건국훈장 독립장(獨立章)을 수여받았죠.”

그러고 보니 그의 조부와 외조부 모두 구한말 하와이 이민선을 탔다는 공통점이 있다.

안형주는 친지의 도움으로 1964년 펜실베이니아 와튼스쿨을 졸업했다. 입학하고 보니 당시 한국 은행장들의 자식들이 대거 유학해 있더란다. 대학 공부를 마친 후 1965년부터 1995년까지 그는 우주 대기 관련 회사(aerospace companies)와 캘리포니아 남부에 있는 오렌지카운티 정부에서 컴퓨터 시스템 분석가로 근무했다.

또한 풀러턴(Fullerton)에 있는 캘리포니아주립대에서 역사를 전공해 석사 학위를 받았는데 석사 논문은 〈2차 세계대전 중 일본의 외국인 수용소에서 근무한 한국인 통역자들(The Korean Interpreters at Japanese Alien Detention Centers during World War II)〉이었다. 그의 말이다.

“평생 오렌지카운티 정부의 공무원으로 일하는 시간을 빼고는 그야말로 초기 미주 한인의 자료를 발굴하기 위해 땀을 흘렸어요.”

자칫 역사의 행간에서 자취를 감출 뻔한 초기 이민사의 생생한 현장을 복원한 것이다. 예를 들어 캐나다 밴쿠버까지 직접 찾아가서 초기 이민자들의 입항(入港)자 명단을 발굴했는데, 1904년부터 1907년까지 모두 7명의 조선인 입국자 이름을 어렵게 찾아낸 것이다. 거기에선 한때 50명이나 되는 조선인이 광부로 일을 했는데 그중 박장손이라는 분이 사서삼경(四書三經)을 국문으로 번역해 냈다는 사실도 알아냈다.

“미국 몬태나에 가서는 2차 세계대전 때 하와이를 공격한 미주 일본인의 배후를 캐기 위해 현지인을 잡아다가 조사한 사실을 밝혀냈어요. 그중 3명의 한인이 통역관으로 일본인 조사에 참여했었죠.

이런 일도 있었어요. 하와이 사탕수수 농장에서 어떤 한인이 망건을 쓰고 일을 했다고 합니다. 어느 날 망건이 바람에 날아가 정신없이 쫓아갔다고 해요. 그러다 그가 갑자기 튀어나오는 바람에 그를 피하려다가 대형 트랙터가 뒤집히는 사건이 발생했죠. 그래서 전체 일꾼이 넘어진 트랙터를 세우는 데 하루 종일 동원됐어요. 그날 한인 노동자들은 공동회의를 열어 앞으로 노동에 어울리는 복장을 입기로 결의하고 그 후로 망건을 벗었다고 합니다.”

광부나 철도 부설 노동자, 농부로

― 안씨 집안의 역사가 초기 한인의 이민사와 일치하는 것을 보고 인상 깊었습니다.

“우리 집안은 부유했지만 평탄하게 산 것은 아니었습니다. 조부인 독립유공자 죽사(竹史) 안창호 목사는 충남 천안 아우내장터 3·1운동의 주모자셨고 큰고모, 그러니까 안 목사의 장녀인 안례아(安禮娥·이명 安仁瑞)는 유관순(柳寬順·1902~1920년) 열사와 함께 이화학당에 다니셨습니다.

국권(國權)을 상실해 가던 수난(受難)의 조국을 등져야 했던 안씨 집안의 마음 상태(state of mind)는 재미 한인 이주민의 마음 상태와 같았을 겁니다.”

― 20세기 초 재미 한인 이주민들은 어떤 분들입니까.

“1903년 1월부터 65편의 배로 대략 7000여 명이 하와이 사탕수수밭으로 갔는데 대개 남자들이고 따라간 부녀자들 수는 적었어요. 이민 간 이들은 못사는 사람들, 그러니까 행랑살이하던 ‘아범들’이거나 ‘정미 7조약’으로 해산한 대한제국 군인들이었어요. 돈 벌고 돌아온다는 생각으로 떠난 것이죠. 가서 보니까 그냥 아열대 기후에다 사탕수수에 가시가 많아요. 두꺼운 누비 작업복을 입어야 했어요. 숙소에서 농장으로 가려면 철도나 트럭을 이용하는데 새벽 5시에 일터로 출발해야 합니다. 도시락 2개를 싸서 농장에 도착해 하나를 먹고 점심때 또 하나를 먹었습니다. 거의 10시간씩 일을 했어요.”

이들 중 일부는 하와이를 떠나 미국 본토로 진출했다. 샌프란시스코를 경유해 캘리포니아 중부나 북부로 이주하며 미주 한인 사회의 역사를 처음 써 내려갔다. 그리고 광부나 철도 부설 노동자, 농부, 점원으로 살았지만 조국의 독립을 간절히 염원하며 기꺼이 후원을 아끼지 않았다.

그는 일제 시대 독립군 자금의 95%가 초기 미주 이민자들의 지원이었다고 설명한다. 상해 임시정부에서 작성한 연례경제보고서와 각종 한인 단체에서 보내온 영수증 등이 그 증거로 남아 있다.

“1919년부터 45년까지 지원금이 77만 달러입니다. 기록이 남아 있지 않은 1905년부터 18년까지를 추산해 합한다면 100만 달러에 달합니다. 당시 엄청났던 이 돈을 어떻게 모았겠습니까?”

無名의 100만 달러

|

| 1903년 1월 111명의 첫 하와이 한인 이민자를 실었던 미국 상선 게일릭(S.S. Gaelic)호. |

당시 미주 지역에 사는 한인 7000 여 명 중 노동 인구를 3500명으로 추산할 때 50%가량이 모금운동에 참여한 것으로 추산된다. 그 무렵 사탕수수 농장 노동자의 월평균 임금은 50달러 정도였다고 전해진다. 그의 말이다.

“어린 딸을 데리고 ‘사진신부(사진 한 장으로 미주 한인과 결혼한 신부)’로 왔던 과부 양소사(梁昭史)씨도 그중 하나였습니다. 하와이의 그분 후손 집 구두상자에 고스란히 담겨 있는 영수증들을 발견했지요. 수입의 20% 이상을 독립자금으로 냈더군요.”

손재주가 뛰어나 낡은 가구를 수리해 팔았던 양씨는 안형주의 종증조모(안재창의 부인)의 친정어머니다.

안재창(安載昌)은 안형주의 증조부 안재긍(安載兢)의 동생이다. 1903년 1월 13일 4200t급 미국 상선 게일릭(S.S. Gaelic)호로 호놀룰루에 도착한 111명의 첫 한인 이민자 중에 안재창 형제가 포함되어 있었다. 그중 혼자였던 안재창이 55세 때 결혼한 18세 아내 박유순(朴裕順)이 바로 양씨가 사진결혼으로 건너올 때 안고 온 젖먹이 딸이었다.

“그 종증조모님이 생존해 계실 때 디트로이트에 가서 뵈었지요. 그 집 지하실엔 귀중한 자료가 많았습니다. 특히 종증조부께서 가져오신 광무(光武) 6년(1902년) 발행 대한제국 여권을 발견했을 땐 정말 감격스러웠지요.

그리고 네브래스카주에서 박용만(朴容萬·1881~1928년)이 건립한 소년병학교(Young Koreans′ Military School)와 콜로라도주 구리광산에서 일하던 한인들의 옛이야기를 듣기 위해 현장도 방문했어요.”

거대한 뿌리, 20세기 이야기

|

| 네브래스카주에서 박용만이 설립한 소년병학교 학생들이 군사 훈련을 받고 있다. 처음에는 커니시의 조진찬 농장에서 소년병학교를 시작했다. 이들 뒤로 사탕수수밭이 보인다. |

“안창호 목사는 호놀룰루에서 북쪽으로 자동차로 1시간가량 가야 하는 와히아와에서 1927년부터 45년까지 18년 동안 한국인 감리교회의 담임목사로 땀을 흘리셨어요.

그분은 1915년부터 이승만파와 국민회로 분열된 하와이 한인 사회에서 양식 있는 동지들을 규합하여 중립을 지키며, 비밀결사 애국단을 조직하고, 해외독립운동의 구심점을 상해 임시정부로 정하고, 백범의 특무공작에 찬성하여 1931년 11월 15일 1000달러를 백범에게 보낸 일이 있습니다.”

안 목사는 하와이 한국독립당 간부로 열렬히 백범을 지원했다고 한다.

“해방이 되어 1945년 11월 귀국한 김구가 수행비서 장준하에게 토종닭 두 마리를 들게 하고 인사동 조부 안창호 목사의 모친을 찾아가 절을 하셔서 우리를 당황하게 만들었지요. 저는 당시 수송초등학교 2학년이었는데 학교를 마치고 집에 오니 한복 차림의 백범과 설날에나 입는 새 옷을 입으신 증조모님이 마주 앉아 계셨어요. 백범 선생에게 절을 하니 아무 말씀 없이 빙그레 웃으시며 제 머리를 쓰다듬어 주셨어요.”

대한민국 정부는 안창호의 공훈을 기려 1993년에 건국포장(建國褒章)을 추서했다.

안형주의 외조부는 김호(이명 金庭鎭, 金廷鎭)다. 서울 출신이다. 공훈전자사료관에 따르면, 1914년 미국으로 건너가 1919년 3월 대한인국민회(大韓人國民會) 중앙총회의 파견원으로 미국 서부 10여 개 주를 찾아 독립의연금 1만 달러를 모금했다고 전한다. 같은 해 12월 조소앙의 외교 활동 후원을 목적으로 노동사회개진당을 조직하자 2500달러를 지원했으며 1936년 북미 대한인국민회의 부흥에 힘써 제1차 중앙집행위원장으로 회관 건축을 주도했다. 1941년 12월 로스앤젤레스에서 한인국방경위대로서 맹호군 창설을 주도하고 LA 시청에 태극기를 게양하도록 했다. 재미동포의 인구세와 애국의연금을 모아 임시정부를 지원하는 한편, 1944년 11월 임정(臨政) 주미 외무위원회의 위원에 선임되었다. 김호는 광복 후 1946년 12월 남한과도입법의원으로 활약하다 미국으로 건너가 대한인국민회 중앙집행위원장을 맡아 한인 사회를 이끌었다. 정부는 1997년에 건국훈장 독립장을 추서했다.

안형주의 아버지 안철영(安哲永·1909~?)은 영화감독이었다. 안창호·최배세(崔培世·1888~1917년)의 6남매 중 넷째로 태어난 안철영은 1932년 베를린대에 입학해 ‘영화 화학’을 전공할 만큼 희귀한 해외파였다. “세계적인 영화감독 레니 리펜슈탈(Leni Riefenstahl)의 최신식 영화 시설을 갖춘 세계적인 독일국립영화제작소(UFA)에서 1년 반 동안 훈련을 받고 졸업했다”고 한다.

귀국 후 1938년 극광영화제작소를 설립하고 영화 〈어화(漁火)〉(1939)를 만들었다. 해방 후 미 군정청 예술과장이 되었고 1946년 조선영화사 발기인으로 참여했다.

〈어화〉는 독일에서 영화를 배우고 돌아온 안철영의 귀국 첫 작품으로 한국적인 토속성이 짙은 작품이다. 금강산의 빼어난 경치와 아름다운 문화가 화면에 가득 넘친다.

안철영은 1947년 하와이에 가서 총천연색 다큐 〈무궁화 동산(Hibiscus Garden)〉(30분)을 만들었다. 하와이 동포 사회를 담은 우리나라 최초의 총천연색 기록영화였다. 이 영화는 1948년 서울 시공관에서 개봉했는데 백범은 첫 장면에 안창호 목사, 임성우 등 하와이 한국독립당 간부들의 모습이 나온다고 얘기를 전해 듣고 두 번이나 시공관에 가서 ‘고마운 동지들 모습을 보았다’고 한다. 안철영은 6·25 당시 납북돼 그 이후 어떤 삶을 살았는지 어떤 정보도 얻을 수 없다.

독립 투쟁의 씨앗을 뿌린 한인소년병학교

|

| 독립운동가 박용만. 한인소년병 학생들이 헤이스팅스의 학교에서 제식 훈련을 받고 있다. 사진=독립기념관 |

한인소년병학교는 1909년 6월 초 개신교도들이 많은 미국 중서부 네브래스카 헤이스팅스(Hastings)에서 40km 떨어진 소도시 커니(Kearney)에 재미 한인이 세운 하계 군사학교다.

“1914년까지 5년 동안 존립했는데 한국인이 ‘병(兵)학교’로 불렀던 이 학교의 목적은 광복군을 이끌 핵심 장교들을 양성하는 데 있었어요. 재외동포가 많은 극동(極東)으로 이들을 보내 광복군을 조직하려고 했지요.”

안 선생이 말한 ‘극동’은 중국 동북(東北) 3성(省)과 러시아 연해주 일대를 말한다. 당시는 일본이 1893년 청일 전쟁에 이어 1904년 러일 전쟁을 일으켜 한반도를 유린하고 국권을 침탈하던 시절이었다. 소년병학교는 구한말(舊韓末) 상투를 자르고 도포 대신 양복을 걸친 채 지도자들을 양성·고무하는 일이 사명이었다고 한다.

안 선생은 ‘사명’을 설명하며 “일제에 유린되고 있는 조국을 다시 찾을 창조적인 새로운 ‘선비’들을 양성하는 일을 병행했다”고 강조했다.

― 새로운 선비란 어떤 것을 말하는 건가요? 이 선비들은 소년병학교에서 무엇을 배웠습니까.

“우리 겨레의 민족주의를 연구하고 나아갈 방향을 제시하려 미국으로 유학을 간 개화파 젊은이들이 이 선비입니다. 천막 군영(軍營) 생활을 하며 말과 행동에서 ‘선비의 마음가짐’ ‘장부의 몸가짐’ ‘남자로서 큰 생각’을 선비들이 배울 수 있도록 한 거지요.”

― 선비라는 단어가 ‘고전 한학을 하던 유생(儒生)’의 의미 아닌가요?

“고구려 시대에서부터 나오는 단어고, 순한국말이에요. 근데 선비를 연구하는 이가 없습니다. 사모관대(紗帽冠帶)하고 도포 자락 휘날리며 ‘공자왈 맹자왈’ 하는 그 이조(李朝) 중기 사람을 선비라고 정의하는데, 아닙니다. 선비는 인격체를 뜻하고 지도자를 의미합니다.”

네브래스카 헤이스팅스에 한인소년병학교를 열어 민족의식을 기른 박용만은 어떤 인물일까.

안 선생에 따르면 박용만은 1881년 철원에서 태어났다. 서울관립외국어학교에서 일본어를 배워 1년 뒤 일본 유학길에 올랐다. 일본에 망명하고 있던 박영효 등과 사귀어 활빈당에 가입하기도 했다. 박용만은 1905년 2월 이승만(李承晩·1875~1965년)의 네 살 난 아들(泰山·족보 이름은 鳳秀)을 데리고 샌프란시스코에 도착했다. 29세의 이승만이 앞서 1904년 12월 6일에 샌프란시스코에 도착했었다. 계속된 그의 말이다.

“미국 중부에 세워진 박용만의 한인소년병학교는 서간도에 세워지는 이회영(李會榮·1867~1932년)의 신흥무관학교(1911년 설립) 교재와 교과 내용 등에 있어 많은 영향을 주게 됩니다.”

아일랜드 독립 투쟁에 영향받아

한인소년병학교의 역사적 의의는 우선 날로 국운이 쇠퇴해 가던 시기에 장기적 안목으로 독립운동의 방향을 설정하고 군사학교를 세워 재미동포들의 응집력을 높였다는 데 있다. 군사학교는 한국을 유린하는 일제와 대결할 투쟁의식을 한국 젊은이들에게 심어주었다.

독립기념관 자료에 따르면, 한인소년병학교에서 가르치던 교과목에는 독립전쟁에 필요한 군사학과 군사 조련은 물론 역사, 지리, 과학, 영어, 국어, 한문, 성서 등이 포함된다. 이 외 육상반, 야구반, 연극반 등을 운영하며 과외 활동도 했다. 이 교육과정과 내용은 한인소년병학교가 독립된 국가를 재건하고 민족의 지도자와 인재를 양성하기 위해 전인교육에 주력했다는 점을 유추할 수 있게 한다.

한인소년병학교 교장을 지낸 박처후(朴處厚·1883~?)는 1919년 블라디보스토크, 대한제국 군인 출신의 김장호(金長浩)는 1910년에 만주, 박용만 자신도 1912년에 하와이, 그리고 1920년에 베이징에서 이들은 각자 자신이 정착한 곳을 중심으로 무장 독립운동에 헌신했다.

“무엇보다 소년병학교 출신들은 미국 주류 사회에서 각 분야의 전문인이 됐어요. 그 사회 안에서 모범이 되었고, 때로는 새 사업을 창출해 소수민족도 성공할 수 있다는 전례를 남겼지요.

김장호는 극동의 동포들에게 한인소년병학교를 자세히 소개해 동북 만주 등지에서 한인학교와 무관학교를 세울 때 박용만의 저서들과 소년병학교 교재들을 구할 수 있게 만들었죠. 김장호는 약 6개월 동안 극동 방문을 마치고 돌아와 아일랜드 독립투사들과 접촉하며 그들의 해외 독립 투쟁 상황과 방향을 배웠다고 합니다.”

당시 아일랜드 독립투사들은 미국뿐만 아니라 발칸 반도와 동유럽에서 나라를 잃은 소수민족들이 독립운동을 하던 베를린에서도 활동하고 있었다.

“김장호가 극동 방문을 통해 얻은 정보는 박용만에게 큰 영향을 주었어요. 존 F. 케네디 대통령도 할아버지가 아일랜드계잖아요. 대기근 이민의 4대 후손으로 알려져 있어요. 당시 아일랜드계가 (미국에서) 200만 명이나 됐으니 이들이 1달러씩만 내도 200만 달러가 됩니다. 어마어마한 돈이지요. 한국인이야 워낙 수가 적으니까…. 하지만 아일랜드의 독립운동에 아이디어를 얻어가지고 ‘대한인국민회’를 만들어놓잖아요. 이게 박용만이가 한 거예요.”

대한인국민회는 1910년 독립운동을 목적으로 미국에서 조직한 재미 한인 항일 독립운동 단체다. 해외 한인을 총망라할 수 있는 단체를 구성하기 위하여 미주에는 북미 지방총회를, 하와이에는 하와이 지방총회를 구성하였으며, 1909년 4월에는 멕시코에도 지방회를 조직하였다. 《신한민보(新韓民報)》라는 기관지를 통하여 항일의식을 고취하는 등 광복을 이루기까지 해외 한민족의 독립운동을 주도했다.

“유럽에서 벌어지고 있는 아일랜드인들의 민족운동은 박용만에게 자신이 주장하는 임시정부론이 옳다는 확신을 주었고 민족운동을 총괄할 구심점이 있어야 한다고 생각하게 만들었어요. 그 구실을 대한인국민회 중앙총회가 맡아야 한다는 신념을 굳게 다졌지요.

당시 미국 내에는 독립운동을 하는 민족이 많았어요. 유대인이 그랬고 아일랜드인, 인도인도 있었고 중국(청나라)도 나라는 넘어가지 않았지만 량치차오(梁啓超·1873~1929년), 펑유란(馮友蘭·1895~1990년)이 활동하고 있었죠. 그걸 박용만이 많이 듣고 봤던 겁니다.”

― 박용만이 누구보다 앞서 임시정부를 생각했다는 사실이 흥미롭습니다.

“박용만이 《신한민보》 주필 시절에 임시정부에 대한 개념들을 제시한 사설에서 확인할 수 있어요. 박용만은 해외 한인들의 집단 거주 지역마다 지방회를 조직해 자치제를 실시하고, 여러 지방회를 총망라하는 지방총회를 세웠습니다. 나아가 지방총회를 통괄하는 중앙총회를 결성하여 최고기관으로 관할·통치할 수 있도록 연방제 대한인국민회를 창출해 자신의 임시정부 개념을 실현했어요.”

1912년경 대한인국민회는 116개 지방회를 거느린, 해외 동포들을 대표하는 범민족적 기구로 성장하며 그 위상을 널리 알렸다.

불령선인의 한국인

|

| 안형주의 아내 김정강. 젊은 시절 모습이다. |

“200만 명의 해외 동포가 있던 데가 중국이거든요. 밤낮 쫓겨 다녔어요. 마적들한테 쫓기고 일본군한테 쫓기고 팔로군(八路軍)한테 쫓기고, 조직도 단체도 없고 숨어 다니며 자기 이름을 다 바꿨어요.

황포군관학교에 간 한인들도 모두 중국식 이름으로 바꿨습니다. 누가 누군지를 아는 데 굉장한 시간이 걸리고 지금도 누군지 모르는 사람이 많아요. 그래서 (독립운동 연구가) 참 힘들어요. 제일 신빙성이 있는 거는 일본 외무성이 만든 불령선인들이죠.”

불령선인(不逞鮮人)은 일제가 조선인 중 자신들의 명령을 따르지 않고 저항하거나 반항하는 이들을 지목하여 만든 용어다.

― 미국에 있는 한인소년병학교에 일본인 첩자가 찾아왔다고 하던데 그 당시 어떤 상황이었는지 설명해 주시겠어요?

“네브래스카에까지 와서 헤이스팅스 교장한테 항의한 일본인도 있었어요. 일본 정부의 앞잡이들이 해외로 돌아다닌 것이죠. 사탕수수 농사를 짓는 일본인이 몇 사람밖에 없었는데 네브래스카에 와서 조선인들이 군사 훈련을 한다고 하니 귀가 번쩍 뜨여서 쫓아온 거지요. 그때는 박용만도 떠났고 유일한(柳一韓·1895~1971년)도 떠났던 시절이었어요.”

유한양행의 창업자인 유일한이 미국에 도착한 것은 10세 때였다. 네브래스카 커니시 딸 셋을 둔 한 과부집에 ‘스쿨보이’로 들어갔다. 14세 때 박용만의 소년병학교에 들어간 것으로 전해진다.

“세끼 밥 먹고, 물 길어오고, 겨울에는 방마다 파이어 플레이스(火爐)가 있는데 그게 새벽이면 꺼지거든. 그 새벽에 돌아다니면서 그거를 갈아주고, 공부도 곧잘 해서 학교에서 웅변대회에 나가기도 했어요. 그 집 과부가 자기 집 스쿨보이를 자랑했다는 이야기가 지역 신문에 나옵니다.

제가 커니시에 갔더니 처음에는 지나가는 관광객이 찾아왔다고 생각했지만 제가 질문도 하고 깊이 관심을 가지니까 옛날 재판소 지하실에 있던 자료들을 보여줬어요. 미국은 인구 10만이 되는 도시마다 공화당과 민주당 쪽 신문이 두 개씩은 있어요. 고교 농구시합에서 뛴 선수가 누구고 몇 점으로 이기고 졌는지까지 상세히 기록돼 있어요. 유일한에 대한 기록도 확인할 수 있었어요.”

유일한은 만능 운동선수였고 활달한 성격의 소유자였다. 커니고교 시절 찍은 사진들을 보면 그는 함박웃음을 짓고 있거나 넥타이를 휘날리며 사진 속에서 금방이라도 뛰어나올 것만 같은 자세를 취하고 있다. 한참을 바라보고 있자니 AR(증강현실) 속에 들어와 있는 것 같은 느낌이 들었다.

이승만과 박용만 비교

― 재미 한인 지도자로서 박용만과 이승만을 비교해 주세요.

“두 사람 다 카리스마가 있고 지도자들인데 당시 교육 수준이 높지 않았던 한인들을 이끄는 데는 이승만이 더 효과적이었을 겁니다.

하와이 사탕수수밭에서 일하던 사람들이 독립운동을 해야 된다고 이승만을 찾아오면 이승만은 이렇게 말했을 겁니다. ‘자네들이 독립을 원한다고? 그럼 내가 도와줄 수 있지. 내가 백궁(백악관)의 각하에게 박사 학위를 받은 사람이야. 각하 둘째 따님이 결혼식을 할 때 나한테 초청장이 왔어. 하와이에서 초청장 받은 사람은 나하고 하와이 총독밖에 없어. 자네들 나를 도우려면 내가 하자는 대로 해야 한다’는 식으로 말했을 겁니다.”

― 박용만은 달랐나요?

“박용만은 어디를 가든지 여기서 우리가 어떻게 경제적으로 자립을 할 수 있는지를 파악했고 동지를 조직해 합자회사를 만들려고 했어요. 말이 통하는 사람은 동지고 똑같은 인격자들이라고 여겼어요.

박용만은 한국의 량치차오, 한국의 후쿠자와 유키치(福澤諭吉·1835~ 1901년)가 되려고 했고, 사람은 모름지기 글과 말이 같아야 한다고 믿었던 선각자였어요.”

― 미국 사회에서는 박용만과 이승만을 어떻게 바라봤을까요.

“박용만이 하와이에 갈 때 큰 신문에서 ‘굉장한 한인이 하와이에 왔다’고 보도할 정도였어요. 미국 신사들이 쓰는 중절모에다 안경과 단장을 짚고 온 겁니다. 하와이 언론이 주목한 이유는 중국의 쑨원(孫文·1866~ 1925년) 형제들이 사탕수수밭에서 일할 때 쑨원을 초청한 일이 있거든요. 박용만도 쑨원만큼 한국 사람을 이끌 지도자라 본 겁니다.

1913년 2월 이승만은 박용만의 초청으로 하와이에 도착했어요. 처음 올 때 정치에 개입하지 말고 문화 운동을 하라는 뜻에서 불렀는데 그 후 이승만 추종자들에 의해 한인 사회가 양분되고 말았어요.”

이민사 자료 2492점 기증

|

| 안형주의 아버지인 영화감독 안철영(왼쪽). 하와이 한인공동체에 관한 다큐 〈무궁화 동산〉(1948)을 촬영할 때의 모습이다. 안철영은 6·25 때 납북되었다. |

1902년 대한제국 정부가 하와이 이민을 허가하며 발급한 여권, 1910년 이전 한국어로 간행된 교과서들, 1919년 대한민국 임시정부가 발행한 저축 채권 100달러, 그의 아버지 안철영이 제작한 하와이 한인공동체에 관한 다큐 필름 〈무궁화 동산〉 등도 포함되어 있다. 선생의 말이다.

“집안사람들이 구한말부터 태평양을 가운데 두고 떨어져 살아왔어요. 광복 후 잠시 귀국하기도 했지만 한반도에 두 정부를 세우는 것에 반대해 다시 미국으로 건너갔지요. 아버지 안철영은 한국 전쟁 당시 납북돼 현재까지 소식을 모르고 있어요. 초기 미국이민사, 독립운동사 등 수대에 걸친 친척과 가족들을 대상으로 수집한 자료들입니다.”

안형주 선생과 헤어진 다음 날 〈도봉서원 창건과 중건: 안창과 안홍량 자료를 중심으로〉라는 묵직한 논문이 이메일로 배달되었다.

도봉서원은 1579년에 창건되어 임진왜란(1592~1598년) 당시 소실되었다가 1615년에 중건되었다. 도봉서원을 지을 때 율곡 선생에게 서원 기문을 받아온 이가 안창(安昶·1552~1620년)이다. 왜란 때 서원이 불 타 중건을 주도한 이가 안창의 2남 안홍량(安弘量·1590~1616년)이다. 그리고 안홍량의 13대 종손이 바로 안형주 선생.

옛 조상들의 문집을 훑고 남겨진 서신을 토대로 각종 후대 기록의 오류를 바로잡기 위해 이 글을 썼다고 한다.

“아직도 써야 할 글들이 많아요. 외조부인 김호의 자료를 정리해 전기를 써야 해요. 이전에 홍선표라는 분이 썼지만 그건 신문 자료를 모은 거고 그분의 이야기가 무궁무진합니다.”

기자는 ‘무궁무진’이란 표현에 설렘을 느꼈다. 나이는 그저 숫자에 불과하다는 생각을 지울 수 없었다.⊙