⊙ “동정호 이남을 ‘호남’이라고 칭하는 중국 모방 심리에서 벽골제 이남을 ‘호남’이라고 칭해”

⊙ “동정호가 춘향과 심청이 죽어서 가야 할 理想鄕으로 승화될 정도로 조선은 정신적으로 中國化”

⊙ “개헌해서 國體 잘못 변경시켜놓으면, 중국권 일부로 편입될 수도… 지식인들은 온몸으로 그러한 사태 막아야”

⊙ “북한 체제는 朝鮮朝 우리 정신문화의 모습”

이영훈

1951년생. 서울대 경제학과 졸업·同 대학원 경제학 박사 / 한신대 경제학과 조교수, 성균관대 경제학부 교수, 서울대 경제학부 교수, 한국고문서학회 회장, 한국경제사학회 회장 역임. 現 이승만학당 교장 / 저서 《대한민국 이야기》 《한국 경제사》 《세종은 과연 성군인가》 《호수는 어디에》 《반일 종족주의》(공) / 수상 하성학술상(1989), 청람상(1990), 경암학술상(2013), 시장경제대상 출판부문 대상(2013), 월봉저작상(2017)

⊙ “동정호가 춘향과 심청이 죽어서 가야 할 理想鄕으로 승화될 정도로 조선은 정신적으로 中國化”

⊙ “개헌해서 國體 잘못 변경시켜놓으면, 중국권 일부로 편입될 수도… 지식인들은 온몸으로 그러한 사태 막아야”

⊙ “북한 체제는 朝鮮朝 우리 정신문화의 모습”

이영훈

1951년생. 서울대 경제학과 졸업·同 대학원 경제학 박사 / 한신대 경제학과 조교수, 성균관대 경제학부 교수, 서울대 경제학부 교수, 한국고문서학회 회장, 한국경제사학회 회장 역임. 現 이승만학당 교장 / 저서 《대한민국 이야기》 《한국 경제사》 《세종은 과연 성군인가》 《호수는 어디에》 《반일 종족주의》(공) / 수상 하성학술상(1989), 청람상(1990), 경암학술상(2013), 시장경제대상 출판부문 대상(2013), 월봉저작상(2017)

- 사진=조준우

“옛날로 치면 (한국이) 속국인데, (중국에서 보면) 속국에서 우리나라(중국)에 있는 제조업소를 얘네(한국)들이 HACCP(해썹) 인증 받으라고 그러고, 관리를 대신 해줄 테니까 안전관리하라고 그러면 기분이 좋을까요. 별로 좋지 않지.”

“사실 역으로 생각하면 중국이라는 나라가 선진국이면서 좀 거대한 나라잖아요. 힘 있는 국가라는 말이에요.”

중국인 노동자가 알몸으로 한국 수출용 김장배추를 절이는 동영상이 공개된 후, 이 문제를 취재하러 간 ‘뉴데일리’ 기자에게 식품의약품안전처 공무원이 한 말이다. 우리나라를 중국의 속국으로 치부하면서 중국을 대국(大國)을 넘어 선진국이라고까지 인식하는 사람이 과연 대한민국의 공무원이 맞나 싶을 정도다. 만일 어느 공무원이 미국이나 일본에 대해 저런 언사를 구사했다면 나라가 발칵 뒤집혔을 것이고, 그를 파면하라는 목소리가 높았을 것이다. “민중은 개돼지” 운운했던 교육부 고위 공무원은 손이 발이 되도록 빌었어도 결국 파면됐지만, 식약처 공무원의 망언은 식약처의 공식 사과로 봉합되는 분위기다.

중국 앞에만 서면 한없이 작아지는 한국인들…. 그 왜곡된 정신은 어디서 비롯된 것일까? 마침 그에 대한 답을 제공하는 책이 한 권 나왔다. 이영훈(李榮薰·70) 전 서울대 교수(이하 이영훈 교수)의 신작 《호수는 어디에: 호서와 호남은 없다》(백년동안 펴냄)가 바로 그 책이다.

중국 흉내 내려는 염원에서 나온 ‘호남’

사실 호남(湖南)이니 호서(湖西)니 할 때마다 궁금했다. 경상남북도의 별칭인 영남(嶺南)은 조령(鳥嶺) 이남이라는 의미이지만, 전라남북도의 북쪽 혹은 충청남북도의 동쪽 어디에 호수가 있다고 그런 지명(地名)이 생겼는지. 대학에서 “충청도가 왜 호서냐?”는 교수의 질문에 대해 “대청호(大淸湖) 때문”이라고 대답한 학생도 있다는데, 대청호는 1981년 대청댐이 완공되면서 생겨난 것이다.

흔히 호남·호서라는 지명은 전북 김제에 있는 벽골제(碧骨堤)를 기준으로 해서 나온 것이라고 한다. 그래도 궁금증은 남는다. 삼한(三韓)시대에 만들어졌다는 저수지인 벽골제가 얼마나 크기에 전라도와 충청도를 칭하는 지명이 여기에서 비롯되었을까?

《호수는 어디에》에 의하면 벽골제는 우리가 익히 알고 있는 것과 달리 저수지가 아니라 방조제(防潮堤)라고 한다. 따라서 호수에 비견할 만한 저수지, 특히 정조(正祖)가 말한 것과 같은 ‘동서남북이 12개 군(郡)에 걸쳐 있는 큰 제언(堤堰)’은 존재하지 않았다. 그것은 ‘환상’이었다.

그런 ‘환상’은 어디에서 나온 것일까? 이영훈 교수에 의하면, 한마디로 중국을 흉내 내려는 염원에서 나온 것이었다. 중국에도 호남(湖南)이라는 지명이 있다. 동정호(洞庭湖) 이남(以南)이다. 동정호 이북은 호북(湖北)이다. 그 이름은 오늘날 후난성(湖南省)이니 후베이성(湖北省)이니 하는 행정구역 이름으로 남아 있다. 동정호로 흘러드는 소강(瀟江)과 상강(湘江) 일대는 소상팔경(瀟湘八景)이라 하여 경승지(景勝地)로 이름이 높았다. 조선시대의 시인묵객(詩人墨客)들도 다투어 소상팔경을 노래하고 그려냈다. 그러한 동경(憧憬)이, 조선시대에 이르러서는 이미 사라져버린 벽골제를 소양호(昭陽湖)보다 13배나 큰, 오늘날 전북의 거의 절반에 해당하는 거대한 저수지로 상상하면서 그것을 동정호에 대입시켜서 호남이니 호서니 하는 지명을 낳은 것이다.

이영훈 교수에 의하면 ‘호남’이라는 말은 고려시대 동안 보이지 않다가 고려가 망하기 얼마 전인 1370년 조준(趙浚)의 시(詩)에서야 등장했다고 한다. 그러던 것이 16세기 말이면 호남이라는 말이 상당히 보편화되는데, 이는 이순신(李舜臣) 장군의 “약무호남시무국가(若無湖南是無國家·호남이 없으면 나라가 없다)”는 말에서도 엿볼 수 있다. 1657년에는 전라도의 대동미(大同米)를 수취하는 기구인 호남청(湖南廳·선혜청의 호남지청)이 생길 정도로 ‘호남’이라는 말이 공식화되었다. 이 시기는 성리학이 양반계층을 넘어 조선이라는 국가 전반으로 철저하게 침투하는 시기이기도 하다.

“국가 正體性 왜곡에 대해 警鐘 울리려”

결국 《호수는 어디에》는 단순히 호남이니 호서니 하는 지명의 유래를 고증(考證)하고, 벽골제가 저수지냐 방조제냐를 따지는 것을 넘어 조선이 중국에 정신적으로 철저하게 예종(隸從)하게 되는 과정을 다룬 책이다. 문재인(文在寅) 정권 출범 이후 대한민국이 조선시대로 퇴행(退行)하고 있다거나, 외교·안보는 물론 코로나19 바이러스(우한폐렴) 방역에서조차 지나칠 정도로 중국의 눈치를 보고 있다는 비판이 나오는 상황에서 시의적절한 책이 아닐 수 없다.

지난 3월 마지막 날, 남산 초입에 있는 이승만학당에서 이영훈 교수를 만났다.

― 저자로서 《호수는 어디에》를 아직 읽지 않은 독자들을 위해 ‘이 책은 이런 책이다’라고 간략하게 설명해주십시오.

“대한민국이 자유민주주의 국가로 세워지고 6·25전쟁을 겪는 과정에서 당시에는 중공(中共)이라고 했던 공산주의 체제 중국과의 관계는 역사적으로 한 번 정리가 된 줄 알고 지내왔습니다. 그런데 지금 우리는 1980년대부터 운동이데올로기로 중국을 우호적으로 평가하거나 심지어 중국 문명을 영미(英美)가 중심이 되어 발전시켜온 근대 문명의 대안(代案)으로까지 높게 평가해온 이른바 민주화운동 세력이 정권을 잡은 후, 그러한 경향이 드디어는 정치·외교 정책으로까지 구체화되는 것을 보고 있습니다. ‘이대로 가다가는 국가 정체성(正體性)이 심각하게 왜곡되거나 훼손될 우려가 크다’는 생각에서 이러한 현실에 경종(警鐘)을 울리기 위해 이 책을 쓰게 되었습니다.”

문재인, “중국은 큰 산봉우리, 한국은 작은 나라”

이영훈 교수의 우려를 뒷받침할 수 있는 사례는 한둘이 아니다.

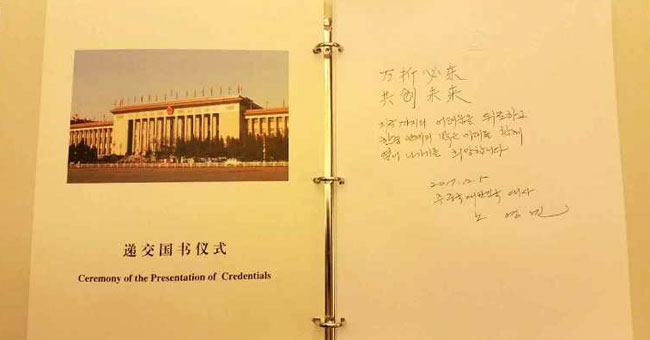

노영민 전 대통령비서실장은 주중(駐中)대사 시절이던 2017년 12월 5일 시진핑(習近平) 중국 국가주석에게 신임장을 제정하면서 방명록에 ‘만절필동(萬折必東)’이라고 적었다. 중국 고전인 《순자(荀子)》에 나오는 만절필동은 ‘(황하의) 강물이 일만 번을 굽이쳐 흐르더라도 반드시 동쪽으로 흘러간다’는 말이다. 원래는 ‘일이 곡절을 겪어도 이치대로 이뤄진다’는 의미였지만, 이후 ‘중국 천자(天子)를 향한 제후들의 충성’으로 의미가 확대됐다. 송시열(宋時烈)의 유언에 따라 1703년 노론(老論)세력이 명(明)나라 마지막 황제인 숭정제(崇禎帝)를 제사하기 위해 세운 만동묘(萬東廟)도 만동필절에서 비롯됐다.

박원순 전 서울시장은 2015년 8월 4일 중국 베이징(北京)을 방문했을 때 중국의 성장에 편승하면 우리에게도 이익이라면서 “파리가 만 리를 가는데 날아갈 순 없지만 말 궁둥이에 딱 붙어 가면 갈 수 있다”고 말했다. 대한민국을 중국이라는 말 궁둥이에 붙어서 가는 파리에 비유한 것이다.

문재인 대통령도 모화(慕華)의 대열에서 빠지지 않았다. 2018년 12월 15일 문 대통령은 중국 베이징대학 연설에서 “중국은 단지 중국이 아니라, 주변국들과 어울려 있을 때 그 존재가 빛나는 국가입니다. 높은 산봉우리가 주변의 많은 산봉우리와 어울리면서 더 높아지는 것과 같습니다. 그런 면에서 중국몽(中國夢)이 중국만의 꿈이 아니라 아시아 모두, 나아가서는 전 인류와 함께 꾸는 꿈이 되길 바란다”라면서 “한국도 작은 나라지만 책임 있는 중견국가로서 그 꿈에 함께할 것”이라고 말했다.

이런 분들이 중국 앞에서 설설 기니, 자기 조국을 중국의 속국 운운하는 식약처 공무원이 나오는 것이 하등 이상할 게 없다고 하겠다.

後조선시대

중국에 대한 예종은 근자에 입에 오르내리고 있는 ‘조선화(朝鮮化)’라는 말과도 통한다. ‘조선화’는 10여 년 전만 해도 대한민국 건국 이래 이룩한 산업화와 민주화를 바탕으로 선진화(先進化)로 나아가야 한다는 목소리가 높았지만, 이른바 민주화운동 세력인 문재인 정권이 들어선 후 대한민국이 오히려 조선시대로 퇴행하고 있다고 비꼬는 말이다.

― 오늘날 우리 사회가 ‘조선화’라는 말이 나올 정도로 퇴행하는 이유는 어디 있을까요.

“그 기본 책임은 정계(政界)에도 있지만 대학, 특히 역사학자들에게 가장 큰 책임이 있다고 생각합니다. 역사학자들 스스로가 한국의 근대화(近代化) 과정이 어떻게 전개되었는지에 대해 정리가 안 되어 있을뿐더러, 오히려 큰 혼란을 조장하고 있습니다.”

― 무슨 의미입니까.

“역사학자들은 ‘조선시대에 이미 아름다운 근세(近世) 문명이 성립했지만 외적(外敵)의 침략을 받아서 이것이 왜곡되고 해체되었다가 해방 이후에 재건되어서 아름다운 조선조 선비문화, 인본주의(人本主義) 문화가 꽃피우고 있다’는 식으로 역사를 정리하고 있습니다. 그렇게 역사를 보면 당연히 오늘날은 조선시대 계승으로밖에 존재하지 않게 되는 것이지요.”

― 그럼 우리의 근대는 언제 어떻게 성립된 것으로 보아야 할까요.

“아무래도 일본이 조선을 식민지배했던 시기에 근대가 이식(移植)된 걸로 봐야겠지요.”

이런 주장 때문에 이영훈 교수는 일본의 식민통치를 찬양하는 ‘식민지 근대화론자’라는 비난을 많이 받아왔다. 이에 대해 이영훈 교수는 이렇게 말했다.

“일본이 조선을 지배하는 일정기(日政期)에 근대가 이식되었다고 말한다고 해서, 일제의 식민통치를 찬양하거나 감사하는 것이라는 세간의 오해가 있지만, 그건 전혀 터무니없는 비방입니다.

저는 비록 일본에 의해 이식된 것이라고 해도, 그렇게 해서 이식된 제도가 우리의 전통문화나 제도와 만나서 어떤 한국적인 독특한 근대를 창출해왔느냐, 그것이 얼마나 성공을 거두었고 또 어떤 점에서는 부분적으로 실패했느냐 하는 지난 100년간의 근대화 역사에 관심이 있습니다.

그런데 그 역사에 대한 연구가 이루어지지 않았습니다. 다시 말해서 ‘근대로서의 제도와 법’과 우리의 전통 문명이 융합해서 독자적인 유형의 한국적 근대를 창출해온 역사 과정에 대한 이해가 없습니다. 연구가 안 되어 있습니다. 아니 연구를 거부하고 있습니다. 이를 연구하는 사람은 친일파(親日派) 혹은 친미파(親美派)로 몰고 있습니다.

그러면서 조선조의 아름다운 선비문화, 문민(文民) 전통문화의 계승·발전을 이야기하고, 세종대왕을 성군(聖君)으로 칭양(稱揚)하고, 지폐에는 이 나라를 대표하는 인물로 율곡(栗谷)·퇴계(退溪)·신사임당의 초상이 들어가는, 후조선(後朝鮮)시대를 만들어놓았습니다. 나라를 망친 고종 황제를 개명군주(開明君主)라 하고, 〈명성황후〉라는 뮤지컬을 장기 공연하고….”

― 한심한 일이지요.

“그 당연한 결과로서 조선왕조 문명의 세계사적 배경이 되는 중국이 알게 모르게 미화(美化)되기 시작하면서, 급기야 우리나라를 대표하는 문재인 대통령이 베이징대에 가서 ‘중국은 큰 봉우리, 한국은 작은 나라’ 하는 식의 연설을 하게 된 것입니다.”

― 창피한 일입니다.

“말이 안 되는 얘기죠. 인구 5000만명이면 결코 작은 나라가 아닙니다. 나름대로 대국 의식을 가져야 할 대한민국 대통령이 소국(小國)을 자처하고 중국몽에 참여하겠다고 하고…. 이런 어처구니없는 역사관을 가진 사람들이 집권하고 외교를 펼치는 시대가 되었습니다. 이것은 정신적인 위기 현상입니다.”

서울대 도서관의 ‘시진핑 의자’

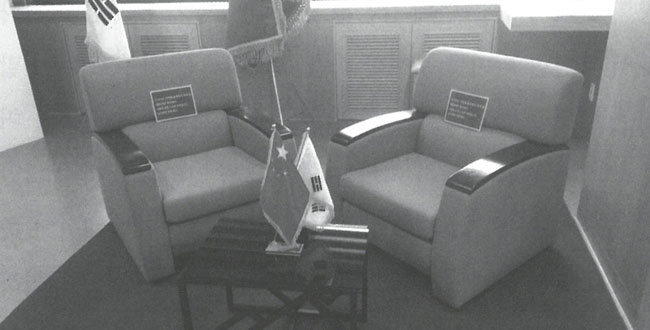

우리나라에서 제일가는 지성(知性)의 산실(産室)이라는 서울대학교에서도 이러한 ‘정신적 위기 현상’의 증거물을 한동안 볼 수 있었다. 2014년 7월 시진핑 중국 국가주석 겸 중국공산당 총서기가 서울대를 방문하고 난 후 서울대 중앙도서관에는 시진핑이 기증한 1만여 권의 책을 비치한 ‘시진핑기증도서실’이 생겼다. 여기에는 시진핑의 서울대 강연 사진과 그에 대한 중국 관영언론들의 보도가 전시되어 있었다. 가관인 것은 시진핑이 앉았던 의자에 붙어 있는 안내판이었다.

‘이 의자는 시진핑 중국 국가주석 및 펑리위안 여사께서 서울대 강연 시 앉은 의자입니다. 눈으로만 봐주십시오.’

북한에서 김일성이나 김정일, 김정은이 다녀간 곳에 금줄을 치고 푯말을 달아 잡인(雜人)이 범접하지 못하게 하는 것과 흡사한 모습이다.

― 그래도 근래 젊은이들 사이에서 중국에 대해 비판적 의식이 늘어가고 있다고 합니다.

“최근에 중국의 정체가 많이 폭로됐습니다. 특히 홍콩사태 이후에 중국은 민주주의 국가가 아니라는 것이 분명해졌습니다. 어느 젊은이에게 물어봐도 ‘중국에는 민주주의가 없다’ ‘중국에는 자유가 없다’는 대답이 나옵니다. 과거의 역사관으로부터 자유로운, 어려서부터 자유인으로 성장해온 한국의 20대(30대 전반까지 포함해서)들은 중국은 그렇게 칭송될 나라가 아니라는 것을 자신의 생활 감각으로 깨닫고 있는 것입니다.”

“동양경제사 내걸고 사실상 마오이즘 강의”

이영훈 교수는 1970년대에 서울대 상과대학을 다니면서 좌파 성향의 동아리인 이론경제연구회에서 활동했다. 이 교수는 4년 전 기자와의 인터뷰에서 당시 운동권의 사상적 성향에 대해 “마오쩌둥(毛澤東)주의를 추종하는 자생적(自生的) 사회주의자들이었다”고 술회(述懷)했다.

― 1970년대 운동권 내에서도 친중(親中) 정서가 있었지요.

“저 자신만 해도 1984년 한신대 조교수가 된 이래 5년간 동양경제사를 강의하면서 사실상 마오이즘(마오쩌둥주의), 즉 ‘식민지반봉건사회론(식반론)’을 강의했습니다. 지금도 중화인민공화국헌법 전문(前文)은 이 식반론에 근거하고 있을 정도로 식반론은 누구도 도전할 수 없는 중국의 공식적인 역사관입니다. 그 중국의 공식 역사관을 가지고 중국경제사를 강의했고, 중국의 혁명을 높이 평가했지요.”

― 어떻게 거기서 벗어나게 됐습니까.

“1980년대 후반 동구(東歐·동유럽) 공산주의 체제가 붕괴하면서, 전제주의적 관료제 국가인 공산주의 체제하의 지식인들이 자신이 겪은 아픈 체험에 대해 쓴 책들을 접하면서 변하기 시작했습니다.”

― 어떤 책들이었나요.

“갑자기 생각이 잘 안 나는데…. ‘제3의 마르크스주의’를 주장했던 폴란드·헝가리·이탈리아의 공산주의자들이 쓴 책들을 보면서 기존 마르크스주의라는 것이 얼마나 인간성을 억압하는 체제인지를 알게 되었습니다. 중국에서의 마오쩌둥 숭배, 문화대혁명이 얼마나 처참한 반(反)인권적인 폭거(暴擧)였는지를 알려주는 이야기도 그 무렵부터 여러 매체를 통해 흘러나오기 시작했습니다. ‘도대체 있을 수 없는 일들’이라는 생각을 하게 되면서 거기에서 서서히 벗어나게 됐죠.

저는 1989년 성균관대로 옮기면서부터는 더 이상 마오이즘에 바탕을 둔 동양경제사 강의는 하지 않았습니다. 신식민지반봉건사회론을 폐기한 것이죠. 그 대신 제 나름의 연구를 바탕으로 한국경제사 체계를 세우기 시작했습니다. 공산주의 세계 체제의 붕괴라는 엄청난 일을 겪으면서 세계 모든 지식인이 변했는데, 한국의 역사학자들은 변하지 않았어요.”

군사정권에 대한 반발

― 왜 변하지 않은 것일까요.

“지적(知的)으로 게을러서 그렇습니다. 서구(西歐)의 근대를 이해하려면 토머스 홉스, 존 로크, 애덤 스미스, 임마누엘 칸트 등 계몽주의 철학자나 경제학자들을 이해해야 하는데, 평생에 걸쳐 그런 독서를 한 적이 없어요. 마르크스주의 내에서도 《자본론》이라는 기본 텍스트와 함께 레닌의 방대한 저작물, 그 이후에 전개된 각국 공산주의 지식인들의 지적 투쟁의 과정들이 있었습니다.

제가 보기에는 우리나라 지식인들은 그런 것들을 섭취하지 않았어요. 그러다 보니 역사 속에서 자기를 통절하게 비판하면서 개신(改新)하는 지식인들의 지적 투쟁 궤적을 알지 못하고, 완전히 우물 안 개구리처럼 지적 폐색(閉塞) 상태에 있게 된 것이죠. 그래서 지금도 조선조의 선비문화를 얘기하고 유교를 근대문명의 대안으로 이해하는, 그런 지식의 지평 속에 살고 있는 것입니다.”

― ‘정도전(鄭道傳) 연구’에 앞장섰던 한영우 교수, ‘진경문화론’의 정옥자 교수 같은 분들을 보면 조선시대 선비문화에 대한 향수(鄕愁)는 이른바 군사정권과 그 군사정권이 추구했던 근대화에 대한 반작용이 아니었나 싶습니다.

“그들이 보기에 박정희(朴正熙)를 중심으로 한 군사세력, 근대화 혁명세력이 추구한 것은 오직 물질이었습니다. 한영우 선생이 쓴 책의 서문을 보면, ‘20세기에 들어와서 우리는 물질은 얻었지만 정신을 잃었다’는 취지의 서술이 나옵니다. 그 서술의 문제의식이 오늘날 우리나라 역사학계뿐 아니라 사회과학계 일반을 지배하는 기본 정서라고 생각합니다. ‘물질은 얻었지만, 정신은 천박해졌다. 그래서 아름다운 정신을 회복해야 한다’ 이런 얘기인데 저는 그것이 문제라고 생각합니다.”

‘기자조선의 나라’

― 어떤 점에서 문제입니까.

“가령 조선이 건국될 때 정도전이 내세웠던 유교입국론(儒敎立國論)이 어떤 세계관을 전제로 하는 것인지에 대해 기존 역사학계는 치명적인 오류를 범해왔습니다.

《호수는 어디에》에서도 인용하고 있지만, 명나라 주원장(朱元璋)에게서 ‘조선’이라는 국호(國號)를 낙점받은 후 정도전이 한 말을 보세요. ‘신라, 백제, 고구려, 고려 등 역대 왕조는 함부로 한쪽 땅을 차지하고 국호를 참칭(僭稱)하였을 뿐 나라다운 나라가 아니었다. 나라다운 나라는 중국 천자의 봉(封)함을 받은 기자(箕子)조선이었다. 이제 조선왕조가 그 국호에서부터 기자조선을 계승하니 비로소 이름과 실제가 조응(照應)하는 나라다운 나라가 부활하였다’고 했어요. 정도전은 그런 역사관을 뿌리내린 최초의 사람입니다.

우리 사학계는 당시의 국제 정세, 즉 중화세계의 일환으로 조선에 기자조선의 나라가 들어섰다는 사실을 무시하고 고립적·추상적으로 유교입국론을 이야기하고 있어요.”

― 당시 조선이 중화세계의 일부라는 것을 빼놓고 조선만을 놓고 이야기하고 있다는 말씀인 거죠.

“그렇죠. 학자들은 ‘정도전이 군주의 권한과 신하들의 권리가 적절하게 융합된 아름다운 유교국가, 상하가 서로 존중하고 조화를 이루는 아름다운 인륜(人倫)의 나라, 그런 나라를 꿈꾸었다’고 주장합니다. 정도전의 그런 발상 자체가 중국의 고례(古禮)인 《주례(周禮)》에 입각한 것일 뿐 아니라, 현실 국제정치에서는 조선이 중국의 종주권(宗主權)을 인정하는 제후국이라는 것을 전제로 하는 것이었습니다. 그런 나라의 성립을 주도한 것이 정도전의 역사적 역할이었습니다.

그런데 기존 국사학계에서는 그것을 실리(實利)외교라고 정당화하면서 더 이상 추궁을 안 했단 말이에요. ‘세종대에 이르러 제후국가로서의 조선의 체제가 어떻게 정비되었느냐’에 대해 관심이 없어요. 제가 지난번 책 《세종은 과연 성군인가》에서 얘기한 것이 바로 그 문제였습니다.”

眞景문화론의 한계

― 18세기 영·정조 르네상스론이나 진경(眞景)문화론을 보면, 그게 당시 조선의 현실을 제대로 그려내고 있는 것인가 하는 의문이 듭니다.

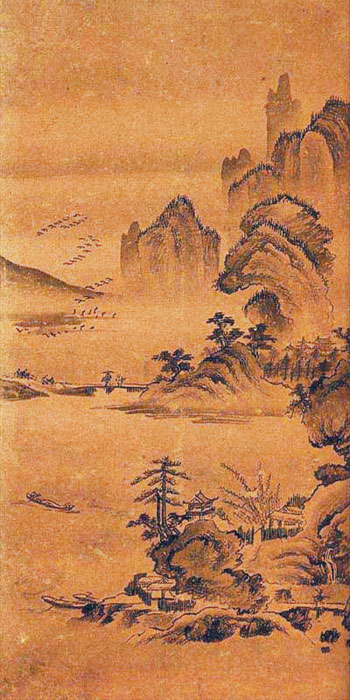

“정옥자 선생이 18세기 진경문화론을 이야기하면서 ‘아름다운 민족주의 문화가 그때 꽃을 피웠다’고 합니다. 그러면서 예로 드는 것이 ‘겸재(謙齋) 정선(鄭敾)이 상상 속의 경치가 아니라 금강산이나 북악산 같은 실경화(實景畵)를 그렸다’는 것입니다. 그러면서 그것이 조선조(朝鮮朝) 민족주의, 근세문화의 상징으로서 하나의 새로운 문명의 꽃을 피운 것으로 얘기하는데, 저는 아주 잘못되었다고 생각합니다.”

― 왜 그렇습니까.

“일부 화가가 그림을 실경으로 그렸다는 것이 중요한 것이 아닙니다. 당시 선비들의 정신문화가 전반적으로 어떻게 흘러가고 있었는가 하는 전체상을 봐야 합니다. 그 전체상을 보는 데에는 소설만큼 중요한 게 없어요.

〈구운몽〉을 비롯해 30여 종의 장편 대하소설을 보면 조선과 중국은 역사나 그 공간이 하나로 통합되어 있습니다. 그런 가운데 동정호나 소상팔경은 종교적 이상향(理想鄕), 이승과 저승의 중간계(中間界)인 신선이 사는 곳으로 승화(昇華)되어 있어요. 심지어 민중예술이라고 할 판소리에서도 춘향과 심청이 죽어서 가야 할 곳이 그 동정호입니다.

이렇게 정신세계·종교세계까지도 중국화(中國化)하는 큰 추세를 기존 진경문화론은 도저히 읽어낼 수 없었던 거예요.”

이영훈 교수는 “그렇게 해서 역사적으로 5세기 동안 성숙해온 소중화(小中華) 사상이나 우리나라는 중화세계의 일부분이라는 역사·국제정치 감각이, 식민지반봉건사회론과 마르크스주의와 마오이즘으로 훈련된 정치세력이 집권하자 당연한 국제정치 감각으로 되살아나, 중국을 큰 봉우리 우리나라를 작은 봉우리라고 비유하거나, 조선의 대중(對中)종속의 가장 큰 상징이라고 할 만절필동을 서슴없이 외치는 후조선시대를 열게 된 것”이라고 지적했다.

벽골제의 정체

《호수는 어디에》는 모두 7개 장(章)으로 구성되어 있다. 지금까지 이영훈 교수와 나눈 이야기는 제4장 ‘소중화의 국제질서’, 제5장 ‘소상팔경: 조선의 이상향’, 제6장 ‘20세기에 드리운 중화사관’에 나오는 얘기를 요약·정리한 셈이다. 이 책의 제1장부터 제2장까지는 벽골제의 정체와 역사에 대한 것이다.

― 어떻게 해서 벽골제 문제에 관심을 갖게 되었습니까.

“부안 김씨 고문서 자료집을 연구하다 보니 부안에 여러 번 다녀왔습니다. 처음에는 몰랐는데 나중에는 벽골제 앞을 지나면서 이상하다는 생각이 들더군요.”

― 무엇이 이상했습니까.

“저는 1980년대 후반부터 수리(水利)조합 연구를 하면서 경기도·충청도 일대의 수리조합 부속 저수지를 다 돌아다녔습니다. 오래된 저수지 20여 곳을 답사한 경험으로 볼 때, 벽골제는 저수지가 아니었어요. 저수지는 계곡을 막아 만드는데, 벽골제 일대는 앞이 확 트인 개활지(開豁地)이고 한반도에서 지표가 가장 낮은 곳입니다.”

― 책에서 벽골제가 거대한 저수지가 아니라 방조제였다는 주장이 흥미로웠습니다. 그런 주장은 학계에서 얼마나 공인된 것입니까.

“책에도 소개되어 있지만 일본인 고고학자 모리 고이치(森浩一)가 1993년에, 고야마타 고이치(小山田宏一)가 2003년에 벽골제는 저수지가 아니라 방조제라는 주장을 내놓았습니다. 이에 자극을 받아 2003년 농업기반공사의 박상현 등 다섯 명의 연구원이 벽골제 주변의 지형, 토양, 조석(潮汐)의 상태 등을 분석해 그러한 주장에 동조했습니다. 2008년에는 토목공학자 김환기가 1975년 벽골제 발굴 보고서를 분석해 벽골제가 저수지라는 주장을 일축했습니다. 2010년에는 지리학자 곽종철이 6000년 전 이후 꽤 후대까지도 벽골제 안의 내륙이 바닷물의 영향을 받는 갯벌이었음은 부정할 수 없는 사실이라며 벽골제를 고대의 여러 수리시설 유형 가운데 방조제로 분류했습니다. 이처럼 벽골제가 원래 방조제였음은 고고학, 해안수리학, 토목공학, 지리학의 전문적 식견에서 더없이 명백한 사실입니다.”

세종이 한국 민주주의의 원류?

이번에 이영훈 교수가 펴낸 《호수는 어디에》는 ‘환상의 나라’ 시리즈의 하나로 나온 책으로, 2018년 나온 《세종은 과연 성군인가》의 후속작이다(‘환상의 나라’는 조선이 아니라 허상의 역사 위에 성립되어 있는 대한민국을 말한다). 《호수는 어디에》가 조선시대에 모화사상이 확산되어가는 모습을 그렸다면, 《세종은 과연 성군인가》는 조선시대에 사대(事大)질서가 제도화되어가는 모습을 그렸다.

― 《세종은 과연 성군인가》는 반응이 좀 있었습니까.

“많이 팔리지는 않았지만, 그 책에서 던진 메시지에 대한 반응은 좀 있었습니다. 책 나오기 전에 유튜브(정규재TV)에서 ‘환상의 나라’라는 제목으로 강의했는데 조회 수가 30만 회쯤 되는 것 같습니다. 이후 ‘세종은 노예왕’이라는 식으로 신화(神話)를 깨는 내용을 담은 유튜브 방송이 많이 나왔습니다. 물론 그에 대해 반론을 제기하는 유튜버들도 있는 것 같습니다.”

― 《세종은 성군인가》라니, 제목부터가 좀 충격적이었습니다.

“세종 때부터 공식적으로 조선의 인권이 크게 악화되었습니다. 형벌이 잔인해졌습니다. 노비를 압살하거나 능지처사(陵遲處死)하는 극형이 시행됐습니다. 예를 들어 며느리가 시어머니를 때리거나 아들이 아버지를 때리면 능지처사합니다. 인륜과 관련된 범죄에 대한 잔인한 형벌을 노비에게까지 적용하면서 조선이 형벌국가로 변하는 것이 세종 때부터입니다. 그럼에도 해마다 한글날이 되면 ‘세종은 한국 민주주의의 원류(源流)’라는 식의 대통령 치사(致辭)가 반복되고 있는 것은 실망스러운 일입니다.”

“美, 한국 쉽게 포기하지 않을 것”

― 미국의 국제전략가들 사이에서는 ‘한국은 미중(美中) 대결 과정에서 결국 중국 영향권으로 편입될 나라’라는 인식이 확산되고 있다고 합니다.

“국제정치를 장기적으로 전망하면서 정책을 입안하는 미국의 전략가들은 한국이 가장 취약한 고리이고, 결국 중국에 포섭될 것이라는 것을 거의 상수(常數)로서 전제해놓고 있다는 얘기를 자주 듣고 있습니다. 아! 정말 곤란하지요.”

― 왜 이런 상황이 야기된 것일까요.

“‘대한민국이라는 나라는 고립적으로 존재하는 게 아니며, 이 나라가 어떠한 국제정치 환경 속에서 어떻게 성립했는가’라는 역사의식이 없기 때문입니다. 자유이념이라는 것이 국제정치나 경제에서 무엇을 의미하는가에 대한 고민이 부족합니다. 자유의 정치학, 자유의 경제학이 성립되어 있지 않아서 이런 결과를 초래한 것입니다.”

― 이런 상황을 어떻게 해결할 수 있을까요.

“대한민국은 19세기 말 선교사들이 기독교를 전파하러 온 이래 미국이 많은 투자를 해서 세운 나라입니다. 또 이승만 대통령이 앞장서서 맺어놓은 한미(韓美) 우호의 역사가 있어서 미국이 쉽게 한국을 포기하지 않을 것입니다.

그리고 개신교와 천주교를 합치면 전 인구의 4할 가까이가 기독교 계통의 종교를 믿고 있다는 데에 희망을 걸어 봅니다. 중국에서는 지금도 허가받지 않은 예배를 하면 공안요원들이 들어가서 그냥 다 끌어냅니다. 종교의 자유가 없지요. 대한민국이 그런 종교의 자유가 없는 나라에 쉽게 편입되지는 않을 것입니다.”

“한국, 자유를 自由財로 누린 지 70년”

이영훈 교수의 바람과는 달리 문재인 정부 인사들은 미국을 자극하는 발언과 행동을 일삼고 있다. 마치 미국의 염장을 질러서 미국으로 하여금 대한민국에 정나미가 떨어지게 만들려고 작심하기라도 한 듯이 말이다. 정부의 외교 싱크탱크인 국립외교원의 김준형 원장이 지난 3월 30일 공개된 《영원한 동맹이라는 역설: 새로 읽는 한미관계사》라는 책에서 한미동맹을 ‘신화(神話)’로 규정하면서 한미 관계를 ‘가스라이팅(gaslighting·타인의 심리나 상황을 교묘하게 조작해 그 사람이 스스로 의심하게 만듦으로써 타인에 대한 지배력을 강화하는 행위)’에 비유한 것이 그 좋은 예이다.

― 영국의 역사학자 아널드 토인비는 ‘역사는 전략적 실수를 하는 민족에게 두 번 다시 기회를 주지 않는다’는 말을 했다고 합니다. 우리가 지금 그런 실수를 하고 있는 것은 아닌지 걱정입니다.

“헌법 개정을 해서 자유를 삭제한다든지 해서 국체(國體)를 잘못 변경해놓으면, 정말 중국권(中國圈)의 일부로 편입될 수도 있겠지요. 중국 역사를 보면 하나의 왕조가 들어서면 보통 250년 정도 갔습니다. 오늘날 중화인민공화국이 수립된 지 이제 70년 정도 됐으니 앞으로 200년 정도 더 간다고 하면, 그동안 한국의 자유민주주의는 질식하게 되겠지요. 그것이 가장 두려운 미래입니다. 이 시대를 사는 지식인들은 온몸으로 그러한 사태를 막아야 할 책무를 지고 있다고 생각합니다.”

― 한국과 같은 유교문화권에서도 자유의 정신이 뿌리를 내릴 수 있을까요.

“토인비식의 문명 구분에 의하면, 한국·일본·중국은 유교 문명권입니다. 유교 문명은 고도의 물질주의 문명입니다. 사후(死後) 세계가 존재하지 않는, 존재하더라도 대단히 불투명하고 애매하고 취약한 반면, 현세(現世)의 물질, 부(富), 명예가 인간생활의 모든 것을 지배하는 문명입니다. 그러나 일본은 상당한 정도로 진화(進化)해서 사람의 의식이나 생활 스타일이 서구형으로 근접하고 있어요. 한국과 대만도 벌써 상당히 변하고 있습니다.

이렇게 변해가고 있는데, 고삐를 잡아당겨서 다시 유교 문명권, 물질주의 문명권의 본류(本流)로 끌어당기려고 하는 것이 좌파세력들입니다. 하지만 우리는 한국형 자유민주주의, 한국형 시장경제체제를 조금씩 업그레이드하면서 여기까지 왔습니다. 앞으로도 계속 전진해서 한국형 자유민주주의를 정착시켜야 합니다. 긴 모색의 과정에서 우리는 아직도 초입에 서 있다고 생각합니다. 하지만 한국인들은 자유를 자유재(自由財·희소성이 없기 때문에 대가 없이 획득 가능한 재화)로, 즉 공짜로 누린 지 이미 70년이 지났습니다. 이를 쉽게 되돌릴 수는 없을 것입니다.”

중국이 말하는 자유

― 중국의 경우는 어떻습니까.

“중국에서는 시진핑이 강조하는 ‘사회주의 12가지 핵심가치’ 가운데 하나로 자유를 꼽고 있는데, 그 설명을 들어보면 진짜 황당합니다.”

― 뭐라고 하고 있나요.

“‘인간이 모든 물질적 제약, 빈곤의 제약으로부터 완전히 해방되어 공산주의적으로 필요에 따라 자기의 욕망을 충족시킬 수 있는 상태’를 자유라고 정의하고 있어요. 말(馬)에게 푸른 초원을 질주하고 싶어 하는 본능이 있듯이 인간에게는 부유하고 편하게 살고자 하는 욕망이 있는데, 그 욕망을 마음껏 실현하는 것이 자유라는 주장입니다.”

― 자유를 물질적 충족이라는 관점에서만 보는 것이군요.

“기독교를 바탕으로 하는 서구 문명에서 말하는 자유는 그런 게 아니죠. 조물주에 의해 창조된 인간이 누구의 간섭도 받지 아니하고 신체의 자유, 언론의 자유, 신앙의 자유 등을 누려야 한다는 것이 핵심 아닙니까. 그런 생각이 중국에는 아직 없습니다.

우리 한국에도 영미형의 자유가 천박하나마 도입이 되어 어느 정도 뿌리를 내렸기 때문에 그것이 쉽게 부정당하지는 않을 것이라고 생각합니다. 여리박빙(如履薄氷), 얼음 위를 걷듯이 위태위태하기는 하지만 말입니다. 이 자유를 지켜내려면 지식인들이 시대의 책무를 인식하는 수밖에 없다고 생각합니다.”

― 대형서점에 가보면 우리가 추구해온 근대와 물질적 성취가 과연 바람직한 것인가를 회의(懷疑)하는 책이 많이 있던데, 이를 어떻게 보아야 할까요.

“역사라는 것은 단일한 시간으로 구성되어 있지 않고 굉장히 복층(複層)의 시간대(時間帶)를 이루고 있습니다. 삼한시대의 시간성(時間性)이 아직도 남아 있는가 하면, 신라·고려의 시간성도 아직 남아 있습니다. 조선시대의 시간성은 여전히 큰 비중으로 남아 있고요. 근대의 시간성은 아직도 작은 건지 모릅니다. 이는 누가 의도한 것이라기보다는 역사로부터 물려받은 문화입니다. 근대의 시간성 속에 속하지 않는, 조선시대에 속하는 시간성이 건국 과정에서 억압되었다가, 5·18 이후에 민족주의가 부상(浮上)하면서 오히려 확장되었다고 봅니다.”

― 그걸 저지하거나 완화할 수는 없었을까요.

“역사적인 지식이나 교양이 풍부한 지식인층이 형성되어 있었다면, 그런 현상이 무엇을 의미한다는 것을 종합적으로 판단하고 리드하거나 견제할 수 있었겠지만, 한국에는 지식인층이 형성되어 있지 않았습니다. 지식인 사회 스스로가 자신이 무엇을 하는지도 모르고, 조선왕조의 시간성에 휘둘려서 한껏 역사의 정의와 진리를 이야기했던 거죠. 한국에서 사회적인 힘, 정치적 슬로건으로서의 자유주의를 말하는 지식인들은 1997년 IMF사태 이후에 비로소 나타났다고 생각합니다.”

“북한 체제는 조선조 우리 모습”

《호수는 어디에》를 보면 명나라가 망한 후 조선의 노론(老論) 사대부들은 만동묘를, 임금은 대보단(大報壇)을 만들어 죽은 명나라 황제들을 제사하는 이야기가 나온다. 오밤중에 궁궐 은밀한 곳에서 임금이 수백 년 전에 죽은 명나라 황제의 제사를 지내는 해괴한 짓거리는 고종 시대인 1880년대까지 계속된다.

― 명나라가 망한 후에도 명나라 황제 제사를 모신 것이나, 공산주의가 붕괴한 후에도 북한은 스탈린주의와 민족주의가 결합한 악성(惡性) 변종(變種)으로 남아 있는 것을 보면 우리 민족에게는 도그마에 대한 정신병질과 같은 집착이 있는 게 아닌가 싶습니다.

“북한은 스탈린 체제보다 훨씬 더한 신정(神政)국가지요. 거기에는 독특한 정신사적 배경이 있는데, 결국 조선왕조로 소급(遡及)한다고 생각합니다. 북한 체제를 이해하기 위해서는 저걸 단순하게 김일성 일가의 창작품이라고 생각하면 안 됩니다.”

― 그럼 어떻게 보아야 할까요.

“북한 체제는 조선조(朝鮮朝) 우리 정신문화의 모습입니다. 전혀 이상하지 않은, 조선왕조의 정상태(正常態)입니다. 물론 다소간 근대적으로 변형된 모습이기는 하지만 말이죠. 우리 속에 그런 야만이 지금도 잠복해 있습니다. 대단히 물질주의적이고, 정의감이 결여되어 있고, 인간관계가 불안정하고, 신뢰관계가 좀처럼 형성되어 있지 않고, 좀처럼 공적(公的)인 목적을 위해 단합하지 못합니다. 한마디로 정신적으로 무질서한 것이죠.”

― 왜 그런 것일까요.

“제 이야기가 아니고 유학자들의 얘기인데, 한국 사회는 사람들의 정신을 통합하는 종교가 없기 때문에 정신적으로 굉장히 무질서한 사회입니다. 그것이 우리 앞에 놓인 가장 큰 난관이라고 생각합니다. 이런 정신문화의 구조를 이승만·윤치호(尹致昊)·이광수(李光洙)·안창호(安昌浩) 같은 선각자들은 무척 아파했습니다. 그들의 소중한 가르침이나 노력이 있었는데, 그걸 다 팽개쳐버리고 조선왕조 선비문화나 이야기하고 앉았으니…. 문화가 천박한 것이지요.”

환상을 추구해온 국사학계

해방 후 한국의 국사학자들은 정체성론(停滯性論)·타율성론(他律性論)·당파성론(黨派性論) 같은 이른바 식민사학(植民史學)을 극복하는 데 몰두해왔다. 자본주의 맹아론(萌芽論), 경영형 부농(富農)이론, 신흥사대부론, 진경문화론, 광무개혁의 재조명 등은 그런 노력의 일환이었다. 하지만 이러한 성과는 오늘날 제임스 팔레, 존 B. 던컨, 마르티나 도이힐러 같은 구미(歐美)의 한국사 연구자들에 의해 다시 전복(顚覆)되고 있다.

― ‘한국 국사학계는 식민사학을 극복한다면서 지난 70년 넘게 뜬구름을 쫓아온 것이 아닌가’ 하는 우울한 생각이 듭니다.

“한마디로 환상을 추구해왔다고 생각합니다. 능력 없는 집단에게 대학이라는 문명화된 제도가 특혜로 주어졌고, 학문의 자유라는 특권이 보장되었습니다. 지난 30년 동안에는 권력과 밀착해서 상당한 지원이 정책적으로 이루어져 왔고 지금도 이루어지고 있습니다. 대량의 국학(國學) 관련 사업들의 예산이 몇백억원이 될 것입니다. 최근에는 ‘반일종족주의’를 비판하기 위한 몇십억원짜리 프로젝트가 승인되어 모(某) 대학의 모 교수에게 주어졌다는 얘기도 확인되었습니다. 너무나 많은 특권과 지원이 이루어지면서 (한국사학이) 어용(御用) 학문이 되어버렸다고 생각합니다.

사실 한국사학계가 비판하고자 했던 식민지 정체성론, 타율성론, 당파성론은 나라가 망할 때, 1905~1910년 애국계몽기 한국인들이 가슴 치면서 한 얘기입니다.”

― 일본인들이 만들어낸 것이 아니라는 말입니까.

“구한말 ‘우리가 어떻게 해서 이렇게 되었느냐’고 통탄하던 것들을 나중에 일본인들이 들어와서 그것을 토대로 한국사를 정리하면서 나온 것들이지, 일본인들이 만들어낸 것이 아닙니다. 망국(亡國)을 앞두고 비원(悲願)에 찬 한국인들이 자기 성찰(省察) 끝에 내놓은 얘기들을 일본 제국주의의 지배 이데올로기로 둔갑시켜놓고, 대신 조선왕조를 완전히 환상의 나라, 장밋빛 정원으로 바꾸어버렸어요.”

《우리 민족끼리: 망국의 길》 준비 중

― 참담합니다.

“크게 말해서 (한국사학이) 국가권력에 의해 보호받는 어용적인 학문이어서 그렇습니다. 학문이 국가로부터 보호를 받으면 안 됩니다. 다음 정권이 들어서면 한국학과 관련된 모든 지원사업은 중단하고, 자기 힘으로 먹고살라고 해야 합니다. 자연계나 이공계는 모르겠지만 인문사회 계통의 한국연구재단은 폐지해야 합니다.”

― 그동안 건강이 안 좋았다고 들었습니다.

“재작년 8월부터 작년 12월까지 심막염(心膜炎)을 앓았습니다. 사람의 가슴을 열고 심장을 반쯤 들어내서 부패한 막을 걷어내는 것을 보고 의사들을 아주 존경하게 됐습니다.”

― ‘환상의 나라’ 시리즈는 몇 권까지 낼 계획입니까.

“이제 한 권만 더 내고 ‘환상의 나라’ 시리즈는 마감을 할까 합니다. 《우리 민족끼리: 망국의 길》입니다. ‘우리 민족끼리’라는 것은 북한 헌법에 나오는 얘기인데 이걸 김대중(金大中) 전 대통령이 덥석 받는 바람에 이렇게 되어버렸습니다. 더 거슬러 올라가면 ‘우리 민족끼리’를 제일 먼저 얘기한 사람은 김구(金九)입니다. 그다음이 조봉암(曺奉岩)이고, 그다음이 김대중 전 대통령이죠. 이 세 사람의 간략한 전기(傳記)까지 포함해서 ‘우리 민족끼리’라는 일종의 정치신학이 어떻게 성립했는지, 그 환상을 고발하는 책을 올해 안으로 낼 생각입니다.”⊙

“사실 역으로 생각하면 중국이라는 나라가 선진국이면서 좀 거대한 나라잖아요. 힘 있는 국가라는 말이에요.”

중국인 노동자가 알몸으로 한국 수출용 김장배추를 절이는 동영상이 공개된 후, 이 문제를 취재하러 간 ‘뉴데일리’ 기자에게 식품의약품안전처 공무원이 한 말이다. 우리나라를 중국의 속국으로 치부하면서 중국을 대국(大國)을 넘어 선진국이라고까지 인식하는 사람이 과연 대한민국의 공무원이 맞나 싶을 정도다. 만일 어느 공무원이 미국이나 일본에 대해 저런 언사를 구사했다면 나라가 발칵 뒤집혔을 것이고, 그를 파면하라는 목소리가 높았을 것이다. “민중은 개돼지” 운운했던 교육부 고위 공무원은 손이 발이 되도록 빌었어도 결국 파면됐지만, 식약처 공무원의 망언은 식약처의 공식 사과로 봉합되는 분위기다.

중국 앞에만 서면 한없이 작아지는 한국인들…. 그 왜곡된 정신은 어디서 비롯된 것일까? 마침 그에 대한 답을 제공하는 책이 한 권 나왔다. 이영훈(李榮薰·70) 전 서울대 교수(이하 이영훈 교수)의 신작 《호수는 어디에: 호서와 호남은 없다》(백년동안 펴냄)가 바로 그 책이다.

중국 흉내 내려는 염원에서 나온 ‘호남’

|

| 《호수는 어디에》. |

흔히 호남·호서라는 지명은 전북 김제에 있는 벽골제(碧骨堤)를 기준으로 해서 나온 것이라고 한다. 그래도 궁금증은 남는다. 삼한(三韓)시대에 만들어졌다는 저수지인 벽골제가 얼마나 크기에 전라도와 충청도를 칭하는 지명이 여기에서 비롯되었을까?

《호수는 어디에》에 의하면 벽골제는 우리가 익히 알고 있는 것과 달리 저수지가 아니라 방조제(防潮堤)라고 한다. 따라서 호수에 비견할 만한 저수지, 특히 정조(正祖)가 말한 것과 같은 ‘동서남북이 12개 군(郡)에 걸쳐 있는 큰 제언(堤堰)’은 존재하지 않았다. 그것은 ‘환상’이었다.

그런 ‘환상’은 어디에서 나온 것일까? 이영훈 교수에 의하면, 한마디로 중국을 흉내 내려는 염원에서 나온 것이었다. 중국에도 호남(湖南)이라는 지명이 있다. 동정호(洞庭湖) 이남(以南)이다. 동정호 이북은 호북(湖北)이다. 그 이름은 오늘날 후난성(湖南省)이니 후베이성(湖北省)이니 하는 행정구역 이름으로 남아 있다. 동정호로 흘러드는 소강(瀟江)과 상강(湘江) 일대는 소상팔경(瀟湘八景)이라 하여 경승지(景勝地)로 이름이 높았다. 조선시대의 시인묵객(詩人墨客)들도 다투어 소상팔경을 노래하고 그려냈다. 그러한 동경(憧憬)이, 조선시대에 이르러서는 이미 사라져버린 벽골제를 소양호(昭陽湖)보다 13배나 큰, 오늘날 전북의 거의 절반에 해당하는 거대한 저수지로 상상하면서 그것을 동정호에 대입시켜서 호남이니 호서니 하는 지명을 낳은 것이다.

이영훈 교수에 의하면 ‘호남’이라는 말은 고려시대 동안 보이지 않다가 고려가 망하기 얼마 전인 1370년 조준(趙浚)의 시(詩)에서야 등장했다고 한다. 그러던 것이 16세기 말이면 호남이라는 말이 상당히 보편화되는데, 이는 이순신(李舜臣) 장군의 “약무호남시무국가(若無湖南是無國家·호남이 없으면 나라가 없다)”는 말에서도 엿볼 수 있다. 1657년에는 전라도의 대동미(大同米)를 수취하는 기구인 호남청(湖南廳·선혜청의 호남지청)이 생길 정도로 ‘호남’이라는 말이 공식화되었다. 이 시기는 성리학이 양반계층을 넘어 조선이라는 국가 전반으로 철저하게 침투하는 시기이기도 하다.

“국가 正體性 왜곡에 대해 警鐘 울리려”

결국 《호수는 어디에》는 단순히 호남이니 호서니 하는 지명의 유래를 고증(考證)하고, 벽골제가 저수지냐 방조제냐를 따지는 것을 넘어 조선이 중국에 정신적으로 철저하게 예종(隸從)하게 되는 과정을 다룬 책이다. 문재인(文在寅) 정권 출범 이후 대한민국이 조선시대로 퇴행(退行)하고 있다거나, 외교·안보는 물론 코로나19 바이러스(우한폐렴) 방역에서조차 지나칠 정도로 중국의 눈치를 보고 있다는 비판이 나오는 상황에서 시의적절한 책이 아닐 수 없다.

지난 3월 마지막 날, 남산 초입에 있는 이승만학당에서 이영훈 교수를 만났다.

― 저자로서 《호수는 어디에》를 아직 읽지 않은 독자들을 위해 ‘이 책은 이런 책이다’라고 간략하게 설명해주십시오.

“대한민국이 자유민주주의 국가로 세워지고 6·25전쟁을 겪는 과정에서 당시에는 중공(中共)이라고 했던 공산주의 체제 중국과의 관계는 역사적으로 한 번 정리가 된 줄 알고 지내왔습니다. 그런데 지금 우리는 1980년대부터 운동이데올로기로 중국을 우호적으로 평가하거나 심지어 중국 문명을 영미(英美)가 중심이 되어 발전시켜온 근대 문명의 대안(代案)으로까지 높게 평가해온 이른바 민주화운동 세력이 정권을 잡은 후, 그러한 경향이 드디어는 정치·외교 정책으로까지 구체화되는 것을 보고 있습니다. ‘이대로 가다가는 국가 정체성(正體性)이 심각하게 왜곡되거나 훼손될 우려가 크다’는 생각에서 이러한 현실에 경종(警鐘)을 울리기 위해 이 책을 쓰게 되었습니다.”

문재인, “중국은 큰 산봉우리, 한국은 작은 나라”

|

| 노영민 전 대통령비서실장은 2017년 12월 5일 시진핑 중국 국가주석에게 신임장을 제정할 때, 방명록에 ‘만절필동 공창미래(萬折必東 共創未來)’라고 적었다. 사진=뉴시스 |

노영민 전 대통령비서실장은 주중(駐中)대사 시절이던 2017년 12월 5일 시진핑(習近平) 중국 국가주석에게 신임장을 제정하면서 방명록에 ‘만절필동(萬折必東)’이라고 적었다. 중국 고전인 《순자(荀子)》에 나오는 만절필동은 ‘(황하의) 강물이 일만 번을 굽이쳐 흐르더라도 반드시 동쪽으로 흘러간다’는 말이다. 원래는 ‘일이 곡절을 겪어도 이치대로 이뤄진다’는 의미였지만, 이후 ‘중국 천자(天子)를 향한 제후들의 충성’으로 의미가 확대됐다. 송시열(宋時烈)의 유언에 따라 1703년 노론(老論)세력이 명(明)나라 마지막 황제인 숭정제(崇禎帝)를 제사하기 위해 세운 만동묘(萬東廟)도 만동필절에서 비롯됐다.

박원순 전 서울시장은 2015년 8월 4일 중국 베이징(北京)을 방문했을 때 중국의 성장에 편승하면 우리에게도 이익이라면서 “파리가 만 리를 가는데 날아갈 순 없지만 말 궁둥이에 딱 붙어 가면 갈 수 있다”고 말했다. 대한민국을 중국이라는 말 궁둥이에 붙어서 가는 파리에 비유한 것이다.

문재인 대통령도 모화(慕華)의 대열에서 빠지지 않았다. 2018년 12월 15일 문 대통령은 중국 베이징대학 연설에서 “중국은 단지 중국이 아니라, 주변국들과 어울려 있을 때 그 존재가 빛나는 국가입니다. 높은 산봉우리가 주변의 많은 산봉우리와 어울리면서 더 높아지는 것과 같습니다. 그런 면에서 중국몽(中國夢)이 중국만의 꿈이 아니라 아시아 모두, 나아가서는 전 인류와 함께 꾸는 꿈이 되길 바란다”라면서 “한국도 작은 나라지만 책임 있는 중견국가로서 그 꿈에 함께할 것”이라고 말했다.

이런 분들이 중국 앞에서 설설 기니, 자기 조국을 중국의 속국 운운하는 식약처 공무원이 나오는 것이 하등 이상할 게 없다고 하겠다.

後조선시대

중국에 대한 예종은 근자에 입에 오르내리고 있는 ‘조선화(朝鮮化)’라는 말과도 통한다. ‘조선화’는 10여 년 전만 해도 대한민국 건국 이래 이룩한 산업화와 민주화를 바탕으로 선진화(先進化)로 나아가야 한다는 목소리가 높았지만, 이른바 민주화운동 세력인 문재인 정권이 들어선 후 대한민국이 오히려 조선시대로 퇴행하고 있다고 비꼬는 말이다.

― 오늘날 우리 사회가 ‘조선화’라는 말이 나올 정도로 퇴행하는 이유는 어디 있을까요.

“그 기본 책임은 정계(政界)에도 있지만 대학, 특히 역사학자들에게 가장 큰 책임이 있다고 생각합니다. 역사학자들 스스로가 한국의 근대화(近代化) 과정이 어떻게 전개되었는지에 대해 정리가 안 되어 있을뿐더러, 오히려 큰 혼란을 조장하고 있습니다.”

― 무슨 의미입니까.

“역사학자들은 ‘조선시대에 이미 아름다운 근세(近世) 문명이 성립했지만 외적(外敵)의 침략을 받아서 이것이 왜곡되고 해체되었다가 해방 이후에 재건되어서 아름다운 조선조 선비문화, 인본주의(人本主義) 문화가 꽃피우고 있다’는 식으로 역사를 정리하고 있습니다. 그렇게 역사를 보면 당연히 오늘날은 조선시대 계승으로밖에 존재하지 않게 되는 것이지요.”

― 그럼 우리의 근대는 언제 어떻게 성립된 것으로 보아야 할까요.

“아무래도 일본이 조선을 식민지배했던 시기에 근대가 이식(移植)된 걸로 봐야겠지요.”

이런 주장 때문에 이영훈 교수는 일본의 식민통치를 찬양하는 ‘식민지 근대화론자’라는 비난을 많이 받아왔다. 이에 대해 이영훈 교수는 이렇게 말했다.

“일본이 조선을 지배하는 일정기(日政期)에 근대가 이식되었다고 말한다고 해서, 일제의 식민통치를 찬양하거나 감사하는 것이라는 세간의 오해가 있지만, 그건 전혀 터무니없는 비방입니다.

저는 비록 일본에 의해 이식된 것이라고 해도, 그렇게 해서 이식된 제도가 우리의 전통문화나 제도와 만나서 어떤 한국적인 독특한 근대를 창출해왔느냐, 그것이 얼마나 성공을 거두었고 또 어떤 점에서는 부분적으로 실패했느냐 하는 지난 100년간의 근대화 역사에 관심이 있습니다.

그런데 그 역사에 대한 연구가 이루어지지 않았습니다. 다시 말해서 ‘근대로서의 제도와 법’과 우리의 전통 문명이 융합해서 독자적인 유형의 한국적 근대를 창출해온 역사 과정에 대한 이해가 없습니다. 연구가 안 되어 있습니다. 아니 연구를 거부하고 있습니다. 이를 연구하는 사람은 친일파(親日派) 혹은 친미파(親美派)로 몰고 있습니다.

그러면서 조선조의 아름다운 선비문화, 문민(文民) 전통문화의 계승·발전을 이야기하고, 세종대왕을 성군(聖君)으로 칭양(稱揚)하고, 지폐에는 이 나라를 대표하는 인물로 율곡(栗谷)·퇴계(退溪)·신사임당의 초상이 들어가는, 후조선(後朝鮮)시대를 만들어놓았습니다. 나라를 망친 고종 황제를 개명군주(開明君主)라 하고, 〈명성황후〉라는 뮤지컬을 장기 공연하고….”

― 한심한 일이지요.

“그 당연한 결과로서 조선왕조 문명의 세계사적 배경이 되는 중국이 알게 모르게 미화(美化)되기 시작하면서, 급기야 우리나라를 대표하는 문재인 대통령이 베이징대에 가서 ‘중국은 큰 봉우리, 한국은 작은 나라’ 하는 식의 연설을 하게 된 것입니다.”

― 창피한 일입니다.

“말이 안 되는 얘기죠. 인구 5000만명이면 결코 작은 나라가 아닙니다. 나름대로 대국 의식을 가져야 할 대한민국 대통령이 소국(小國)을 자처하고 중국몽에 참여하겠다고 하고…. 이런 어처구니없는 역사관을 가진 사람들이 집권하고 외교를 펼치는 시대가 되었습니다. 이것은 정신적인 위기 현상입니다.”

서울대 도서관의 ‘시진핑 의자’

|

| 서울대 중앙도서관은 한동안 시진핑 중국 국가주석 부부가 앉았던 의자에 일반인들이 앉지 못하도록 했었다. |

‘이 의자는 시진핑 중국 국가주석 및 펑리위안 여사께서 서울대 강연 시 앉은 의자입니다. 눈으로만 봐주십시오.’

북한에서 김일성이나 김정일, 김정은이 다녀간 곳에 금줄을 치고 푯말을 달아 잡인(雜人)이 범접하지 못하게 하는 것과 흡사한 모습이다.

― 그래도 근래 젊은이들 사이에서 중국에 대해 비판적 의식이 늘어가고 있다고 합니다.

“최근에 중국의 정체가 많이 폭로됐습니다. 특히 홍콩사태 이후에 중국은 민주주의 국가가 아니라는 것이 분명해졌습니다. 어느 젊은이에게 물어봐도 ‘중국에는 민주주의가 없다’ ‘중국에는 자유가 없다’는 대답이 나옵니다. 과거의 역사관으로부터 자유로운, 어려서부터 자유인으로 성장해온 한국의 20대(30대 전반까지 포함해서)들은 중국은 그렇게 칭송될 나라가 아니라는 것을 자신의 생활 감각으로 깨닫고 있는 것입니다.”

“동양경제사 내걸고 사실상 마오이즘 강의”

이영훈 교수는 1970년대에 서울대 상과대학을 다니면서 좌파 성향의 동아리인 이론경제연구회에서 활동했다. 이 교수는 4년 전 기자와의 인터뷰에서 당시 운동권의 사상적 성향에 대해 “마오쩌둥(毛澤東)주의를 추종하는 자생적(自生的) 사회주의자들이었다”고 술회(述懷)했다.

― 1970년대 운동권 내에서도 친중(親中) 정서가 있었지요.

“저 자신만 해도 1984년 한신대 조교수가 된 이래 5년간 동양경제사를 강의하면서 사실상 마오이즘(마오쩌둥주의), 즉 ‘식민지반봉건사회론(식반론)’을 강의했습니다. 지금도 중화인민공화국헌법 전문(前文)은 이 식반론에 근거하고 있을 정도로 식반론은 누구도 도전할 수 없는 중국의 공식적인 역사관입니다. 그 중국의 공식 역사관을 가지고 중국경제사를 강의했고, 중국의 혁명을 높이 평가했지요.”

― 어떻게 거기서 벗어나게 됐습니까.

“1980년대 후반 동구(東歐·동유럽) 공산주의 체제가 붕괴하면서, 전제주의적 관료제 국가인 공산주의 체제하의 지식인들이 자신이 겪은 아픈 체험에 대해 쓴 책들을 접하면서 변하기 시작했습니다.”

― 어떤 책들이었나요.

“갑자기 생각이 잘 안 나는데…. ‘제3의 마르크스주의’를 주장했던 폴란드·헝가리·이탈리아의 공산주의자들이 쓴 책들을 보면서 기존 마르크스주의라는 것이 얼마나 인간성을 억압하는 체제인지를 알게 되었습니다. 중국에서의 마오쩌둥 숭배, 문화대혁명이 얼마나 처참한 반(反)인권적인 폭거(暴擧)였는지를 알려주는 이야기도 그 무렵부터 여러 매체를 통해 흘러나오기 시작했습니다. ‘도대체 있을 수 없는 일들’이라는 생각을 하게 되면서 거기에서 서서히 벗어나게 됐죠.

저는 1989년 성균관대로 옮기면서부터는 더 이상 마오이즘에 바탕을 둔 동양경제사 강의는 하지 않았습니다. 신식민지반봉건사회론을 폐기한 것이죠. 그 대신 제 나름의 연구를 바탕으로 한국경제사 체계를 세우기 시작했습니다. 공산주의 세계 체제의 붕괴라는 엄청난 일을 겪으면서 세계 모든 지식인이 변했는데, 한국의 역사학자들은 변하지 않았어요.”

군사정권에 대한 반발

|

| 정도전. |

“지적(知的)으로 게을러서 그렇습니다. 서구(西歐)의 근대를 이해하려면 토머스 홉스, 존 로크, 애덤 스미스, 임마누엘 칸트 등 계몽주의 철학자나 경제학자들을 이해해야 하는데, 평생에 걸쳐 그런 독서를 한 적이 없어요. 마르크스주의 내에서도 《자본론》이라는 기본 텍스트와 함께 레닌의 방대한 저작물, 그 이후에 전개된 각국 공산주의 지식인들의 지적 투쟁의 과정들이 있었습니다.

제가 보기에는 우리나라 지식인들은 그런 것들을 섭취하지 않았어요. 그러다 보니 역사 속에서 자기를 통절하게 비판하면서 개신(改新)하는 지식인들의 지적 투쟁 궤적을 알지 못하고, 완전히 우물 안 개구리처럼 지적 폐색(閉塞) 상태에 있게 된 것이죠. 그래서 지금도 조선조의 선비문화를 얘기하고 유교를 근대문명의 대안으로 이해하는, 그런 지식의 지평 속에 살고 있는 것입니다.”

― ‘정도전(鄭道傳) 연구’에 앞장섰던 한영우 교수, ‘진경문화론’의 정옥자 교수 같은 분들을 보면 조선시대 선비문화에 대한 향수(鄕愁)는 이른바 군사정권과 그 군사정권이 추구했던 근대화에 대한 반작용이 아니었나 싶습니다.

“그들이 보기에 박정희(朴正熙)를 중심으로 한 군사세력, 근대화 혁명세력이 추구한 것은 오직 물질이었습니다. 한영우 선생이 쓴 책의 서문을 보면, ‘20세기에 들어와서 우리는 물질은 얻었지만 정신을 잃었다’는 취지의 서술이 나옵니다. 그 서술의 문제의식이 오늘날 우리나라 역사학계뿐 아니라 사회과학계 일반을 지배하는 기본 정서라고 생각합니다. ‘물질은 얻었지만, 정신은 천박해졌다. 그래서 아름다운 정신을 회복해야 한다’ 이런 얘기인데 저는 그것이 문제라고 생각합니다.”

‘기자조선의 나라’

― 어떤 점에서 문제입니까.

“가령 조선이 건국될 때 정도전이 내세웠던 유교입국론(儒敎立國論)이 어떤 세계관을 전제로 하는 것인지에 대해 기존 역사학계는 치명적인 오류를 범해왔습니다.

《호수는 어디에》에서도 인용하고 있지만, 명나라 주원장(朱元璋)에게서 ‘조선’이라는 국호(國號)를 낙점받은 후 정도전이 한 말을 보세요. ‘신라, 백제, 고구려, 고려 등 역대 왕조는 함부로 한쪽 땅을 차지하고 국호를 참칭(僭稱)하였을 뿐 나라다운 나라가 아니었다. 나라다운 나라는 중국 천자의 봉(封)함을 받은 기자(箕子)조선이었다. 이제 조선왕조가 그 국호에서부터 기자조선을 계승하니 비로소 이름과 실제가 조응(照應)하는 나라다운 나라가 부활하였다’고 했어요. 정도전은 그런 역사관을 뿌리내린 최초의 사람입니다.

우리 사학계는 당시의 국제 정세, 즉 중화세계의 일환으로 조선에 기자조선의 나라가 들어섰다는 사실을 무시하고 고립적·추상적으로 유교입국론을 이야기하고 있어요.”

― 당시 조선이 중화세계의 일부라는 것을 빼놓고 조선만을 놓고 이야기하고 있다는 말씀인 거죠.

“그렇죠. 학자들은 ‘정도전이 군주의 권한과 신하들의 권리가 적절하게 융합된 아름다운 유교국가, 상하가 서로 존중하고 조화를 이루는 아름다운 인륜(人倫)의 나라, 그런 나라를 꿈꾸었다’고 주장합니다. 정도전의 그런 발상 자체가 중국의 고례(古禮)인 《주례(周禮)》에 입각한 것일 뿐 아니라, 현실 국제정치에서는 조선이 중국의 종주권(宗主權)을 인정하는 제후국이라는 것을 전제로 하는 것이었습니다. 그런 나라의 성립을 주도한 것이 정도전의 역사적 역할이었습니다.

그런데 기존 국사학계에서는 그것을 실리(實利)외교라고 정당화하면서 더 이상 추궁을 안 했단 말이에요. ‘세종대에 이르러 제후국가로서의 조선의 체제가 어떻게 정비되었느냐’에 대해 관심이 없어요. 제가 지난번 책 《세종은 과연 성군인가》에서 얘기한 것이 바로 그 문제였습니다.”

眞景문화론의 한계

|

| 〈소상팔경도〉(보물 1864호). |

“정옥자 선생이 18세기 진경문화론을 이야기하면서 ‘아름다운 민족주의 문화가 그때 꽃을 피웠다’고 합니다. 그러면서 예로 드는 것이 ‘겸재(謙齋) 정선(鄭敾)이 상상 속의 경치가 아니라 금강산이나 북악산 같은 실경화(實景畵)를 그렸다’는 것입니다. 그러면서 그것이 조선조(朝鮮朝) 민족주의, 근세문화의 상징으로서 하나의 새로운 문명의 꽃을 피운 것으로 얘기하는데, 저는 아주 잘못되었다고 생각합니다.”

― 왜 그렇습니까.

“일부 화가가 그림을 실경으로 그렸다는 것이 중요한 것이 아닙니다. 당시 선비들의 정신문화가 전반적으로 어떻게 흘러가고 있었는가 하는 전체상을 봐야 합니다. 그 전체상을 보는 데에는 소설만큼 중요한 게 없어요.

〈구운몽〉을 비롯해 30여 종의 장편 대하소설을 보면 조선과 중국은 역사나 그 공간이 하나로 통합되어 있습니다. 그런 가운데 동정호나 소상팔경은 종교적 이상향(理想鄕), 이승과 저승의 중간계(中間界)인 신선이 사는 곳으로 승화(昇華)되어 있어요. 심지어 민중예술이라고 할 판소리에서도 춘향과 심청이 죽어서 가야 할 곳이 그 동정호입니다.

이렇게 정신세계·종교세계까지도 중국화(中國化)하는 큰 추세를 기존 진경문화론은 도저히 읽어낼 수 없었던 거예요.”

이영훈 교수는 “그렇게 해서 역사적으로 5세기 동안 성숙해온 소중화(小中華) 사상이나 우리나라는 중화세계의 일부분이라는 역사·국제정치 감각이, 식민지반봉건사회론과 마르크스주의와 마오이즘으로 훈련된 정치세력이 집권하자 당연한 국제정치 감각으로 되살아나, 중국을 큰 봉우리 우리나라를 작은 봉우리라고 비유하거나, 조선의 대중(對中)종속의 가장 큰 상징이라고 할 만절필동을 서슴없이 외치는 후조선시대를 열게 된 것”이라고 지적했다.

벽골제의 정체

|

| 전북 김제에 있는 벽골제 유적. 사적 제111호. 사진=조선DB |

― 어떻게 해서 벽골제 문제에 관심을 갖게 되었습니까.

“부안 김씨 고문서 자료집을 연구하다 보니 부안에 여러 번 다녀왔습니다. 처음에는 몰랐는데 나중에는 벽골제 앞을 지나면서 이상하다는 생각이 들더군요.”

― 무엇이 이상했습니까.

“저는 1980년대 후반부터 수리(水利)조합 연구를 하면서 경기도·충청도 일대의 수리조합 부속 저수지를 다 돌아다녔습니다. 오래된 저수지 20여 곳을 답사한 경험으로 볼 때, 벽골제는 저수지가 아니었어요. 저수지는 계곡을 막아 만드는데, 벽골제 일대는 앞이 확 트인 개활지(開豁地)이고 한반도에서 지표가 가장 낮은 곳입니다.”

― 책에서 벽골제가 거대한 저수지가 아니라 방조제였다는 주장이 흥미로웠습니다. 그런 주장은 학계에서 얼마나 공인된 것입니까.

“책에도 소개되어 있지만 일본인 고고학자 모리 고이치(森浩一)가 1993년에, 고야마타 고이치(小山田宏一)가 2003년에 벽골제는 저수지가 아니라 방조제라는 주장을 내놓았습니다. 이에 자극을 받아 2003년 농업기반공사의 박상현 등 다섯 명의 연구원이 벽골제 주변의 지형, 토양, 조석(潮汐)의 상태 등을 분석해 그러한 주장에 동조했습니다. 2008년에는 토목공학자 김환기가 1975년 벽골제 발굴 보고서를 분석해 벽골제가 저수지라는 주장을 일축했습니다. 2010년에는 지리학자 곽종철이 6000년 전 이후 꽤 후대까지도 벽골제 안의 내륙이 바닷물의 영향을 받는 갯벌이었음은 부정할 수 없는 사실이라며 벽골제를 고대의 여러 수리시설 유형 가운데 방조제로 분류했습니다. 이처럼 벽골제가 원래 방조제였음은 고고학, 해안수리학, 토목공학, 지리학의 전문적 식견에서 더없이 명백한 사실입니다.”

세종이 한국 민주주의의 원류?

|

| 세종. |

― 《세종은 과연 성군인가》는 반응이 좀 있었습니까.

“많이 팔리지는 않았지만, 그 책에서 던진 메시지에 대한 반응은 좀 있었습니다. 책 나오기 전에 유튜브(정규재TV)에서 ‘환상의 나라’라는 제목으로 강의했는데 조회 수가 30만 회쯤 되는 것 같습니다. 이후 ‘세종은 노예왕’이라는 식으로 신화(神話)를 깨는 내용을 담은 유튜브 방송이 많이 나왔습니다. 물론 그에 대해 반론을 제기하는 유튜버들도 있는 것 같습니다.”

― 《세종은 성군인가》라니, 제목부터가 좀 충격적이었습니다.

“세종 때부터 공식적으로 조선의 인권이 크게 악화되었습니다. 형벌이 잔인해졌습니다. 노비를 압살하거나 능지처사(陵遲處死)하는 극형이 시행됐습니다. 예를 들어 며느리가 시어머니를 때리거나 아들이 아버지를 때리면 능지처사합니다. 인륜과 관련된 범죄에 대한 잔인한 형벌을 노비에게까지 적용하면서 조선이 형벌국가로 변하는 것이 세종 때부터입니다. 그럼에도 해마다 한글날이 되면 ‘세종은 한국 민주주의의 원류(源流)’라는 식의 대통령 치사(致辭)가 반복되고 있는 것은 실망스러운 일입니다.”

“美, 한국 쉽게 포기하지 않을 것”

― 미국의 국제전략가들 사이에서는 ‘한국은 미중(美中) 대결 과정에서 결국 중국 영향권으로 편입될 나라’라는 인식이 확산되고 있다고 합니다.

“국제정치를 장기적으로 전망하면서 정책을 입안하는 미국의 전략가들은 한국이 가장 취약한 고리이고, 결국 중국에 포섭될 것이라는 것을 거의 상수(常數)로서 전제해놓고 있다는 얘기를 자주 듣고 있습니다. 아! 정말 곤란하지요.”

― 왜 이런 상황이 야기된 것일까요.

“‘대한민국이라는 나라는 고립적으로 존재하는 게 아니며, 이 나라가 어떠한 국제정치 환경 속에서 어떻게 성립했는가’라는 역사의식이 없기 때문입니다. 자유이념이라는 것이 국제정치나 경제에서 무엇을 의미하는가에 대한 고민이 부족합니다. 자유의 정치학, 자유의 경제학이 성립되어 있지 않아서 이런 결과를 초래한 것입니다.”

― 이런 상황을 어떻게 해결할 수 있을까요.

“대한민국은 19세기 말 선교사들이 기독교를 전파하러 온 이래 미국이 많은 투자를 해서 세운 나라입니다. 또 이승만 대통령이 앞장서서 맺어놓은 한미(韓美) 우호의 역사가 있어서 미국이 쉽게 한국을 포기하지 않을 것입니다.

그리고 개신교와 천주교를 합치면 전 인구의 4할 가까이가 기독교 계통의 종교를 믿고 있다는 데에 희망을 걸어 봅니다. 중국에서는 지금도 허가받지 않은 예배를 하면 공안요원들이 들어가서 그냥 다 끌어냅니다. 종교의 자유가 없지요. 대한민국이 그런 종교의 자유가 없는 나라에 쉽게 편입되지는 않을 것입니다.”

“한국, 자유를 自由財로 누린 지 70년”

이영훈 교수의 바람과는 달리 문재인 정부 인사들은 미국을 자극하는 발언과 행동을 일삼고 있다. 마치 미국의 염장을 질러서 미국으로 하여금 대한민국에 정나미가 떨어지게 만들려고 작심하기라도 한 듯이 말이다. 정부의 외교 싱크탱크인 국립외교원의 김준형 원장이 지난 3월 30일 공개된 《영원한 동맹이라는 역설: 새로 읽는 한미관계사》라는 책에서 한미동맹을 ‘신화(神話)’로 규정하면서 한미 관계를 ‘가스라이팅(gaslighting·타인의 심리나 상황을 교묘하게 조작해 그 사람이 스스로 의심하게 만듦으로써 타인에 대한 지배력을 강화하는 행위)’에 비유한 것이 그 좋은 예이다.

― 영국의 역사학자 아널드 토인비는 ‘역사는 전략적 실수를 하는 민족에게 두 번 다시 기회를 주지 않는다’는 말을 했다고 합니다. 우리가 지금 그런 실수를 하고 있는 것은 아닌지 걱정입니다.

“헌법 개정을 해서 자유를 삭제한다든지 해서 국체(國體)를 잘못 변경해놓으면, 정말 중국권(中國圈)의 일부로 편입될 수도 있겠지요. 중국 역사를 보면 하나의 왕조가 들어서면 보통 250년 정도 갔습니다. 오늘날 중화인민공화국이 수립된 지 이제 70년 정도 됐으니 앞으로 200년 정도 더 간다고 하면, 그동안 한국의 자유민주주의는 질식하게 되겠지요. 그것이 가장 두려운 미래입니다. 이 시대를 사는 지식인들은 온몸으로 그러한 사태를 막아야 할 책무를 지고 있다고 생각합니다.”

― 한국과 같은 유교문화권에서도 자유의 정신이 뿌리를 내릴 수 있을까요.

“토인비식의 문명 구분에 의하면, 한국·일본·중국은 유교 문명권입니다. 유교 문명은 고도의 물질주의 문명입니다. 사후(死後) 세계가 존재하지 않는, 존재하더라도 대단히 불투명하고 애매하고 취약한 반면, 현세(現世)의 물질, 부(富), 명예가 인간생활의 모든 것을 지배하는 문명입니다. 그러나 일본은 상당한 정도로 진화(進化)해서 사람의 의식이나 생활 스타일이 서구형으로 근접하고 있어요. 한국과 대만도 벌써 상당히 변하고 있습니다.

이렇게 변해가고 있는데, 고삐를 잡아당겨서 다시 유교 문명권, 물질주의 문명권의 본류(本流)로 끌어당기려고 하는 것이 좌파세력들입니다. 하지만 우리는 한국형 자유민주주의, 한국형 시장경제체제를 조금씩 업그레이드하면서 여기까지 왔습니다. 앞으로도 계속 전진해서 한국형 자유민주주의를 정착시켜야 합니다. 긴 모색의 과정에서 우리는 아직도 초입에 서 있다고 생각합니다. 하지만 한국인들은 자유를 자유재(自由財·희소성이 없기 때문에 대가 없이 획득 가능한 재화)로, 즉 공짜로 누린 지 이미 70년이 지났습니다. 이를 쉽게 되돌릴 수는 없을 것입니다.”

중국이 말하는 자유

|

| 충북 괴산에 있는 만동묘. 멸망한 명나라 황제들을 위한 제사를 지내던 곳이다. 사진=조선DB |

“중국에서는 시진핑이 강조하는 ‘사회주의 12가지 핵심가치’ 가운데 하나로 자유를 꼽고 있는데, 그 설명을 들어보면 진짜 황당합니다.”

― 뭐라고 하고 있나요.

“‘인간이 모든 물질적 제약, 빈곤의 제약으로부터 완전히 해방되어 공산주의적으로 필요에 따라 자기의 욕망을 충족시킬 수 있는 상태’를 자유라고 정의하고 있어요. 말(馬)에게 푸른 초원을 질주하고 싶어 하는 본능이 있듯이 인간에게는 부유하고 편하게 살고자 하는 욕망이 있는데, 그 욕망을 마음껏 실현하는 것이 자유라는 주장입니다.”

― 자유를 물질적 충족이라는 관점에서만 보는 것이군요.

“기독교를 바탕으로 하는 서구 문명에서 말하는 자유는 그런 게 아니죠. 조물주에 의해 창조된 인간이 누구의 간섭도 받지 아니하고 신체의 자유, 언론의 자유, 신앙의 자유 등을 누려야 한다는 것이 핵심 아닙니까. 그런 생각이 중국에는 아직 없습니다.

우리 한국에도 영미형의 자유가 천박하나마 도입이 되어 어느 정도 뿌리를 내렸기 때문에 그것이 쉽게 부정당하지는 않을 것이라고 생각합니다. 여리박빙(如履薄氷), 얼음 위를 걷듯이 위태위태하기는 하지만 말입니다. 이 자유를 지켜내려면 지식인들이 시대의 책무를 인식하는 수밖에 없다고 생각합니다.”

― 대형서점에 가보면 우리가 추구해온 근대와 물질적 성취가 과연 바람직한 것인가를 회의(懷疑)하는 책이 많이 있던데, 이를 어떻게 보아야 할까요.

“역사라는 것은 단일한 시간으로 구성되어 있지 않고 굉장히 복층(複層)의 시간대(時間帶)를 이루고 있습니다. 삼한시대의 시간성(時間性)이 아직도 남아 있는가 하면, 신라·고려의 시간성도 아직 남아 있습니다. 조선시대의 시간성은 여전히 큰 비중으로 남아 있고요. 근대의 시간성은 아직도 작은 건지 모릅니다. 이는 누가 의도한 것이라기보다는 역사로부터 물려받은 문화입니다. 근대의 시간성 속에 속하지 않는, 조선시대에 속하는 시간성이 건국 과정에서 억압되었다가, 5·18 이후에 민족주의가 부상(浮上)하면서 오히려 확장되었다고 봅니다.”

― 그걸 저지하거나 완화할 수는 없었을까요.

“역사적인 지식이나 교양이 풍부한 지식인층이 형성되어 있었다면, 그런 현상이 무엇을 의미한다는 것을 종합적으로 판단하고 리드하거나 견제할 수 있었겠지만, 한국에는 지식인층이 형성되어 있지 않았습니다. 지식인 사회 스스로가 자신이 무엇을 하는지도 모르고, 조선왕조의 시간성에 휘둘려서 한껏 역사의 정의와 진리를 이야기했던 거죠. 한국에서 사회적인 힘, 정치적 슬로건으로서의 자유주의를 말하는 지식인들은 1997년 IMF사태 이후에 비로소 나타났다고 생각합니다.”

“북한 체제는 조선조 우리 모습”

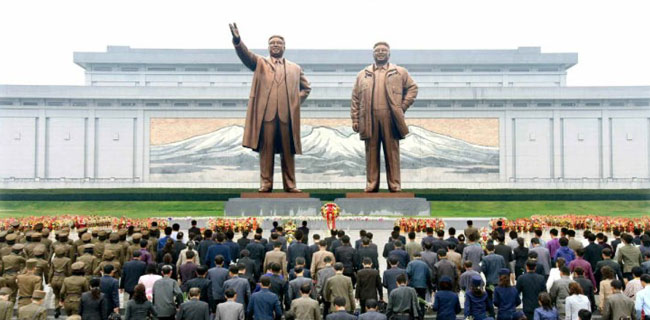

|

| 2017년 10월 10일 노동당 창건 72주년을 맞아 김일성·김정일 동상에 헌화하는 북한 주민들. 사진=뉴시스 |

― 명나라가 망한 후에도 명나라 황제 제사를 모신 것이나, 공산주의가 붕괴한 후에도 북한은 스탈린주의와 민족주의가 결합한 악성(惡性) 변종(變種)으로 남아 있는 것을 보면 우리 민족에게는 도그마에 대한 정신병질과 같은 집착이 있는 게 아닌가 싶습니다.

“북한은 스탈린 체제보다 훨씬 더한 신정(神政)국가지요. 거기에는 독특한 정신사적 배경이 있는데, 결국 조선왕조로 소급(遡及)한다고 생각합니다. 북한 체제를 이해하기 위해서는 저걸 단순하게 김일성 일가의 창작품이라고 생각하면 안 됩니다.”

― 그럼 어떻게 보아야 할까요.

“북한 체제는 조선조(朝鮮朝) 우리 정신문화의 모습입니다. 전혀 이상하지 않은, 조선왕조의 정상태(正常態)입니다. 물론 다소간 근대적으로 변형된 모습이기는 하지만 말이죠. 우리 속에 그런 야만이 지금도 잠복해 있습니다. 대단히 물질주의적이고, 정의감이 결여되어 있고, 인간관계가 불안정하고, 신뢰관계가 좀처럼 형성되어 있지 않고, 좀처럼 공적(公的)인 목적을 위해 단합하지 못합니다. 한마디로 정신적으로 무질서한 것이죠.”

― 왜 그런 것일까요.

“제 이야기가 아니고 유학자들의 얘기인데, 한국 사회는 사람들의 정신을 통합하는 종교가 없기 때문에 정신적으로 굉장히 무질서한 사회입니다. 그것이 우리 앞에 놓인 가장 큰 난관이라고 생각합니다. 이런 정신문화의 구조를 이승만·윤치호(尹致昊)·이광수(李光洙)·안창호(安昌浩) 같은 선각자들은 무척 아파했습니다. 그들의 소중한 가르침이나 노력이 있었는데, 그걸 다 팽개쳐버리고 조선왕조 선비문화나 이야기하고 앉았으니…. 문화가 천박한 것이지요.”

환상을 추구해온 국사학계

해방 후 한국의 국사학자들은 정체성론(停滯性論)·타율성론(他律性論)·당파성론(黨派性論) 같은 이른바 식민사학(植民史學)을 극복하는 데 몰두해왔다. 자본주의 맹아론(萌芽論), 경영형 부농(富農)이론, 신흥사대부론, 진경문화론, 광무개혁의 재조명 등은 그런 노력의 일환이었다. 하지만 이러한 성과는 오늘날 제임스 팔레, 존 B. 던컨, 마르티나 도이힐러 같은 구미(歐美)의 한국사 연구자들에 의해 다시 전복(顚覆)되고 있다.

― ‘한국 국사학계는 식민사학을 극복한다면서 지난 70년 넘게 뜬구름을 쫓아온 것이 아닌가’ 하는 우울한 생각이 듭니다.

“한마디로 환상을 추구해왔다고 생각합니다. 능력 없는 집단에게 대학이라는 문명화된 제도가 특혜로 주어졌고, 학문의 자유라는 특권이 보장되었습니다. 지난 30년 동안에는 권력과 밀착해서 상당한 지원이 정책적으로 이루어져 왔고 지금도 이루어지고 있습니다. 대량의 국학(國學) 관련 사업들의 예산이 몇백억원이 될 것입니다. 최근에는 ‘반일종족주의’를 비판하기 위한 몇십억원짜리 프로젝트가 승인되어 모(某) 대학의 모 교수에게 주어졌다는 얘기도 확인되었습니다. 너무나 많은 특권과 지원이 이루어지면서 (한국사학이) 어용(御用) 학문이 되어버렸다고 생각합니다.

사실 한국사학계가 비판하고자 했던 식민지 정체성론, 타율성론, 당파성론은 나라가 망할 때, 1905~1910년 애국계몽기 한국인들이 가슴 치면서 한 얘기입니다.”

― 일본인들이 만들어낸 것이 아니라는 말입니까.

“구한말 ‘우리가 어떻게 해서 이렇게 되었느냐’고 통탄하던 것들을 나중에 일본인들이 들어와서 그것을 토대로 한국사를 정리하면서 나온 것들이지, 일본인들이 만들어낸 것이 아닙니다. 망국(亡國)을 앞두고 비원(悲願)에 찬 한국인들이 자기 성찰(省察) 끝에 내놓은 얘기들을 일본 제국주의의 지배 이데올로기로 둔갑시켜놓고, 대신 조선왕조를 완전히 환상의 나라, 장밋빛 정원으로 바꾸어버렸어요.”

《우리 민족끼리: 망국의 길》 준비 중

― 참담합니다.

“크게 말해서 (한국사학이) 국가권력에 의해 보호받는 어용적인 학문이어서 그렇습니다. 학문이 국가로부터 보호를 받으면 안 됩니다. 다음 정권이 들어서면 한국학과 관련된 모든 지원사업은 중단하고, 자기 힘으로 먹고살라고 해야 합니다. 자연계나 이공계는 모르겠지만 인문사회 계통의 한국연구재단은 폐지해야 합니다.”

― 그동안 건강이 안 좋았다고 들었습니다.

“재작년 8월부터 작년 12월까지 심막염(心膜炎)을 앓았습니다. 사람의 가슴을 열고 심장을 반쯤 들어내서 부패한 막을 걷어내는 것을 보고 의사들을 아주 존경하게 됐습니다.”

― ‘환상의 나라’ 시리즈는 몇 권까지 낼 계획입니까.

“이제 한 권만 더 내고 ‘환상의 나라’ 시리즈는 마감을 할까 합니다. 《우리 민족끼리: 망국의 길》입니다. ‘우리 민족끼리’라는 것은 북한 헌법에 나오는 얘기인데 이걸 김대중(金大中) 전 대통령이 덥석 받는 바람에 이렇게 되어버렸습니다. 더 거슬러 올라가면 ‘우리 민족끼리’를 제일 먼저 얘기한 사람은 김구(金九)입니다. 그다음이 조봉암(曺奉岩)이고, 그다음이 김대중 전 대통령이죠. 이 세 사람의 간략한 전기(傳記)까지 포함해서 ‘우리 민족끼리’라는 일종의 정치신학이 어떻게 성립했는지, 그 환상을 고발하는 책을 올해 안으로 낼 생각입니다.”⊙