⊙ 트럼프에 대한 인식 전환 필요… ‘주고받기’식 거래해야

⊙ “한국은 트럼프 2기 내내 대외 정책의 조준점 될 수 있다”(앨런 김 CSIS 선임연구원)

⊙ “돈밖에 모르는 트럼프, 주둔군 비용 협상 결렬을 주한미군 철수 기회로 사용할 수도”(데이비드 맥스웰 前 미 특전사 대령)

⊙ 트럼프, “앞으로도 김정은과 잘 지낼 것”… 김정은과 종전 선언할 가능성 있어

⊙ “한일 국방비, 미국처럼 (GDP 대비) 3%나 3.5%까지 올려야”(로버트 오브라이언 前 안보보좌관)

⊙ 민주당의 ‘국민 1인당 25만원’ 공약에 들어가는 비용(약 13조원)은 주한미군 방위비 분담금 10년 치

⊙ “트럼프 당선되면 바로 전화하고, 틈날 때마다 전화로 그의 의견 묻는 게 좋아”(존 볼턴 前 안보보좌관)

宋義達

1963년생. 서울대 외교학과·同 대학원 외교학과 졸업, 동국대 정치학 박사 / 《조선일보》 홍콩특파원·디지털뉴스부장·산업1부장·편집국 부국장·조선비즈 대표이사(CEO). 現 서울시립대 자유융합대학 초빙교수 / 저서 《신의 개입-도널드 트럼프 깊이 읽기》 《뉴욕타임스의 디지털 혁명》 《미국을 로비하라》 《세상을 바꾼 7인의 자기혁신노트》 등

⊙ “한국은 트럼프 2기 내내 대외 정책의 조준점 될 수 있다”(앨런 김 CSIS 선임연구원)

⊙ “돈밖에 모르는 트럼프, 주둔군 비용 협상 결렬을 주한미군 철수 기회로 사용할 수도”(데이비드 맥스웰 前 미 특전사 대령)

⊙ 트럼프, “앞으로도 김정은과 잘 지낼 것”… 김정은과 종전 선언할 가능성 있어

⊙ “한일 국방비, 미국처럼 (GDP 대비) 3%나 3.5%까지 올려야”(로버트 오브라이언 前 안보보좌관)

⊙ 민주당의 ‘국민 1인당 25만원’ 공약에 들어가는 비용(약 13조원)은 주한미군 방위비 분담금 10년 치

⊙ “트럼프 당선되면 바로 전화하고, 틈날 때마다 전화로 그의 의견 묻는 게 좋아”(존 볼턴 前 안보보좌관)

宋義達

1963년생. 서울대 외교학과·同 대학원 외교학과 졸업, 동국대 정치학 박사 / 《조선일보》 홍콩특파원·디지털뉴스부장·산업1부장·편집국 부국장·조선비즈 대표이사(CEO). 現 서울시립대 자유융합대학 초빙교수 / 저서 《신의 개입-도널드 트럼프 깊이 읽기》 《뉴욕타임스의 디지털 혁명》 《미국을 로비하라》 《세상을 바꾼 7인의 자기혁신노트》 등

- 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은. 2019년 6월 30일 판문점 자유의집. 사진=연합뉴스

오는 11월 5일 실시되는 2024 미국 대통령 선거의 최종 승자(勝者)를 놓고 미국과 전 세계가 긴장하며 촉각을 곤두세우고 있다. 지난 7월 21일 조 바이든 대통령의 대선 후보 전격 사퇴 후 민주당 대선 후보가 된 카멀라 해리스(Kamala Harris)와 도널드 트럼프(Donald Trump) 전 대통령이 맞붙은 이번 대선은 미국과 세계사의 변곡점(變曲點)이 될 수도 있을 것으로 평가받고 있다.

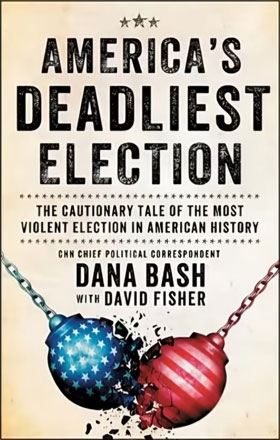

데이나 배시(Dana Bash) CNN 앵커가 지난 9월 초 발간한 《미국의 가장 처절한 선거(America’s Deadliest Election)》에서 지적한 대로, 올해 대선 결과에 따라 세계 최강국 미국의 진로와 미래 모습이 확 달라질 수 있기 때문이다. 두 후보는 소속 정당 차원을 넘어 미국인들의 가치관과 삶의 방식을 둘러싸고 좌·우파 진영이 사활(死活)을 걸고 싸우는 문화전쟁(Culture War)의 총사령관이다.

‘세기의 대결’로 불리는 이번 대선의 파장은 한반도에도 직접 미칠 전망이다. 미국 새 대통령 임기 첫해인 2025년은 북한 정권 국방력발전 5개년 계획의 마지막 해로 핵 무력 강화를 정조준한 신무기 개발이 절정에 이른다. 이에 맞서 윤석열 정부는 “북한의 도발 시 몇 배로 ‘즉·강·끝(즉각 강력하게 끝까지)’ 보복”을 공언하고 있다.

2년 후인 2027년은 시진핑(習近平) 중국 공산당 총서기의 4연임 여부가 결정되는 해로 중국인민해방군 건군 100주년이기도 하다. 시진핑이 2027년까지 대만 침공 준비 완료를 지시한 상태여서 2025~26년에는 대만해협을 둘러싼 군사적 긴장감이 최고조에 달할 전망이다. 한반도와 대만을 포함한 동아시아 정세가 1950~53년 한국 전쟁 이후 최악의 위기로 치달을 수 있다는 얘기다.

트럼프 승리 가능성 배제 못 해

이런 중차대한 사안을 다룰 주인공을 뽑는 올해 미국 대선은 유례없이 ‘엄청난 접전(接戰)’ 양상을 보이고 있다. 40여 개 미국 여론조사 기관들의 데이터를 매일 업데이트하는 선거 관련 포털사이트 ‘리얼 클리어 폴리틱스(Real Clear Politics)’ 집계를 보면, 2024년 10월 7일 기준 전국 단위 조사에서 해리스(49.1%)는 트럼프(46.9%)를 평균 2.2%포인트 앞서고 있다. 그러나 7개 경합주(swing states) 여론조사에서는 트럼프(48.4%)가 해리스(48.3%)보다 근소한(평균 0.1%포인트) 우위에 있다.

‘리얼 클리어 폴리틱스’는 “현재 기준 양측이 확보한 것으로 추정되는 선거인단 수는 트럼프가 219명으로 해리스(215명)보다 4명 더 많다”고 밝혔다. 민주당 후보 공식 지명(8월 22일)과 트럼프와의 대선 TV 토론(9월 10일) 이후 나돌던 해리스 대세론이 주춤하고 개표 마지막 순간까지 결과를 예단하기 힘든 초(超)박빙의 혼전이 벌어지고 있는 것이다.

막판 최종 결과를 좌우할 변수로는 ▲여론조사에서 드러나지 않는 숨은 트럼프 지지자들(shy Trumpians)의 존재 ▲대선 최종 투표율이 민주당에 유리한 60% 선을 넘을지 ▲미국 최초의 여성·흑인 대통령에 대한 심리적 거부감 ▲‘옥토버 서프라이즈(October surprise)’ 같은 이변(異變) 발생 등이 꼽힌다. 선거 전문가들은 “지금 흐름이 끝까지 이어진다면 트럼프가 4년 만에 백악관에 재입성(再入城)할 가능성을 배제할 수 없다”고 얘기한다.

해리스, “한국은 우리의 동맹국”

따라서 향후 대한민국의 생존과 안보를 고려한다면 해리스는 물론 트럼프가 대통령이 되는 경우도 상정하고 대비책을 마련하는 게 합당하다. 특히 트럼프가 백악관으로 복귀할 경우 엄청난 변화가 몰아칠 수 있는 만큼 만반의 준비가 필요하다.

반대로 카멀라 해리스 후보와 그의 외교·안보 핵심 참모들은 한미(韓美) 동맹의 중요성을 공감하고 동맹 관계의 유지·발전 의지를 수차례 천명해 한국 입장에서 부담이 훨씬 덜하다.

해리스는 2024년 9월 8일 공개한 정책 공약 웹사이트인 ‘새로운 길을 향한 전진(A New Way Forward)’을 통해 “북한의 위협에 맞서 한국에 대한 미국의 확고한 공약을 확인하기 위해 한국 비무장지대(DMZ)를 방문했다”면서 한국 지지 의사를 분명히 했다. 그의 소속 정당인 민주당은 올해 8월 21일 공개한 새 정당 강령에서 한국을 가리켜 ‘우리의 소중한 동맹(our valued ally)’ ‘우리의 동맹국(our allies)’이라고 불렀다.

하지만 동맹을 포함한 모든 국가 관계를 ‘금전적인 거래 관계’에서 판단하는 트럼프가 백악관 주인이 된다면 사정은 180도 달라진다. 그도 그럴 것이 집권 1기 4년간(2017년 1월~2021년 1월) 트럼프는 한국을 상대로 역대 어느 미국 대통령도 하지 않았던 파격적인 말과 행동, 정책을 내놓았었다.

북한 최고 지도자인 김정은과의 세 차례 정상회담에다 2018~19년 2년 동안 최소 27차례 ‘연서(戀書·love letter)’에 가까운 사적(私的) 편지 교환, 주한미군(駐韓美軍) 방위비 분담금 5배 인상 요구, 한미연합 군사훈련 전격 중단, 주한미군 철수 주장 등이다. 그런데 트럼프 2기에는 이보다 몇 배 이상 강력한 혁명적 변화가 벌어져 한국 정부와 기업 등이 홍역을 치르게 될 공산이 크다.

트럼프, “미군 주둔 비용, 왜 미국이 부담해야 하나”

이런 분석은 제임스 매티스 전 국방장관, 존 켈리 전 국토안보부 장관, 렉스 틸러슨 전 국무장관처럼 경험 많고 노련한 각료들, 이른바 ‘어른들의 축(Axis of Adults)’이 트럼프 2기엔 발을 못 붙일 것이란 관측에 근거한다. ‘맹목적인 트럼프 충성파’들이 견제받지 않고 ‘매가(Make America Great Again·미국을 다시 위대하게)’ 이념에 투철한 대외 정책들을 쏟아내 한미 간에 오해와 불편함이 터져 나올 수 있을 것이란 말이다.

이 가운데 한미 양국이 충돌하기 쉬운 가장 발화점(發火點) 높은 사안은 주한미군 방위비 분담금 문제다. 트럼프 본인부터 이 문제에 강한 의욕을 드러내고 있다. 그는 2021년 11월 플로리다주 마라라고 리조트에서 “대통령 재임 중 아쉬웠던 일”을 묻는 피터 베이커(Peter Baker) 《뉴욕타임스》 백악관 취재팀장의 질문에 이렇게 답했다.

“독일 수입차에 관세를 제대로 매기지 못한 것과 한국으로부터 방위비 분담금 50억 달러를 받아내지 못한 것이 가장 유감스럽다. 이 두 가지 일은 다음번 백악관에 들어가서 추진해 마무리할 생각이다.”(피터 베이커, 《The Divider》 646쪽)

수미 테리(Sue Mi Terry) 전 미국외교협회(CFR) 선임연구원은 “트럼프 전 대통령이 ‘주한미군에 비용이 많이 든다. 이걸 왜 미국이 부담해야 하는가’는 말을 2024년 5월까지 125차례 반복했다”고 말했다. 일관성 없고 변덕스러운 트럼프가 이 사안에 관한 한 10년 넘게 분명하고 일관된 입장을 갖고 있다는 얘기다.

“한미 동맹 종식, 갑자기 비극적으로 닥쳐올 수도”

2019년 6월부터 2020년 7월까지 미국 국방장관을 지낸 마크 에스퍼(Mark Esper)는 2022년 발간한 자신의 회고록 《신성한 맹세(A Sacred Oath)》에서 이렇게 밝혔다.

“트럼프는 한미 방위비 분담금 협상 과정에서 ‘한국인들은 다루기 끔찍하다’면서 여러 차례 미군을 한국에서 철수시켜야 한다고 압박했다. (중략) 트럼프가 방위비 분담금 문제 해결을 위해 주한미군 전면 철수를 자꾸 주장하자, 마이크 폼페이오 국무장관이 주한미군 철수는 두 번째 임기 우선순위로 하라고 제안했고, 트럼프는 ‘그렇지 두 번째 임기’라고 했다.”

이처럼 한국의 방위비 분담금 문제에 집착하는 트럼프가 백악관 입성 후 주한미군 방위비 분담금 증액을 강하게 압박하고 이에 한국이 소극적으로 임한다면, 트럼프의 감정과 비위가 크게 뒤틀릴 수 있다. 이러면 최악의 경우 주한미군 철수 엄포에 이은 결행으로 한미 동맹이 흔들릴 수도 있다. “돈밖에 모르는 트럼프가 주둔군 비용 협상 결렬을 주한미군 철수의 기회로 사용할지 모른다. 한미 동맹의 종식은 갑자기 비극적으로 닥쳐올 수 있다”는 데이비드 맥스웰(David Maxwell) 전(前) 미 육군 특수전사령부 대령의 경고가 현실이 되는 순간이다.

“트럼프, SMA 합의 무효화할 수도”

이런 측면에서 한미 양국이 2026년부터 적용되는 제12차 한미 방위비분담특별협정(SMA) 협상을 1년 정도 빠른 2024년 10월 4일 서둘러 타결한 것은 악수(惡手)가 될 개연성이 있다. 더욱이 양측은 이번 협상에서 기존의 ‘국방비 증가율 연동’ 기준을 폐기하고 2%대 소비자 물가지수(CPI) 증가율 개념을 도입하고 ‘5% 연간 증가율 상한선’을 설정했다.

대폭 인상을 주장해온 트럼프의 발언이 무색할 정도로 소폭 인상이라는 족쇄를 채운 셈이다. 로버트 랩슨 전 주한 미국 대사 대리는 ‘미국의 소리(VOA)’ 방송과의 인터뷰에서 “트럼프는 이번 협정을 윤석열 대통령과 조 바이든 대통령이 트럼프 행정부를 우회하기 위해 1년 일찍 체결한 합의로 여길 것이다. 트럼프가 재선되면 이번 합의를 무효화하고 더 까다로운 조건으로 재협상하려 할 것”이라고 했다.

2010년 7904억원이던 한국의 주한미군 방위비 분담금은 2019년(1조389억원)에 처음 1조원을 돌파했다. 이어 다시 7년 만인 2026년(1조5192억원) 사상 처음 1조5000억원대에 이를 전망이다. 그러나 이는 재임 중 50억 달러 분담금을 한국 측에 압박했던 트럼프의 기대치에 견줘보면 민망할 정도로 적다.

에스퍼 전 국방장관은 “2020년 봄 한국 측의 13% 인상안을 트럼프와 백악관은 ‘모욕적’이라며 거부했다”고 증언했다. 한국 정부가 이번 합의안대로 주한미군 방위비 분담금을 고수한다면, 재집권한 트럼프는 한국을 향해 거침없는 불만과 섭섭함, 어쩌면 분노를 쏟아낼 게 분명하다.

트럼프, 종전 선언 합의 가능성 있어

이 외에도 트럼프 재집권 시 한반도 안보 지형을 뒤흔들 만한 사안은 여럿 더 있다. 가장 눈길을 끄는 이슈는 트럼프 전 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 정상회담을 포함한 미북(美北) 직접 대화 재개(再開)다. 트럼프의 발언을 보면 분명한 의도와 입장이 드러난다.

“김정은은 매우 영리하고 매우 거칠지만(very smart, very tough) 나를 좋아했다. 그와 정말 잘 지냈고 그래서 안전할 수 있었다.”(2024년 1월 14일·아이오와주 유세),

“김정은은 비전을 갖고 있는 사람(he’s got visions of things)이다.”(같은 해 4월·미국 《타임(TIME)》지 인터뷰), “나는 김정은과 아주 잘 어울렸다. 앞으로도 그와 잘 지낼 것이다.”(같은 해 7월 18일·공화당 대선 후보 수락 연설).

따라서 트럼프 2기에서 미·북 정상회담 재개는 사실상 기정사실이며 시간과 방법의 문제일 뿐이다. 트럼프가 김정은을 워싱턴DC 혹은 뉴욕으로 초청하거나, 그가 평양을 방문해 두 사람이 한반도 종전(終戰) 선언과 불가침·평화 체제 구축 같은 극적인 합의를 한다면, 이는 노벨평화상 수상 등으로 이어져 트럼프의 에고(ego)와 과시욕을 충족하는 최적(最適)의 그림이 된다.

2019년 2월 17~18일 베트남 하노이 정상회담에서 ‘빈손 귀국’으로 체면을 구긴 김정은은 확실한 보장 없는 정상회담에는 선뜻 응하지 않을 것이다. 그러나 트럼프 측에서 적당한 ‘당근’, 즉 위상을 세울 ‘보상 패키지’를 제시한다면, 김정은이 미·북 정상회담을 마다할 까닭은 없다.

남북 간 주종 관계 형성될 수도

문제는 트럼프 측이 가시적인 성과를 내기 위해 김정은과의 회담을 서두르거나 북한의 요구를 지나치게 많이 수용할 경우, 한반도 안보에 허점이 생길 수 있다는 점이다. 이런 걱정은 트럼프 측이 북한과의 정상회담에서 바이든 행정부의 ‘중간 단계(interim steps)’ 수준을 뛰어넘는 제안을 할 가능성이 높다는 점에서 더욱 현실이 될 수 있다.

‘중간 단계’는 북한이 추가 핵무기 생산과 대륙간탄도미사일(ICBM) 전력(戰力) 확대를 중단하는 대가로 북한에 제재 완화를 포함한 경제·재정적 지원을 제공한다는 구상으로 북한을 핵 보유국으로 사실상 인정하는 것이다. 한국 정부로선 트럼프 측이 북한과의 대화에 나서더라도 한국 정부와의 깊은 조율 없이 일방 진행하는 경우를 막아야 한다. 만약 이에 실패한다면, 핵 보유국 북한이 상전(上典)으로 군림하고 한국은 끌려다니는 남북한 간의 주종(主從) 관계가 형성될 수도 있다.

트럼프 2기 국방장관 유력 후보인 크리스토퍼 밀러(Christopher Miller) 전 국방장관 대행은 지난 3월 한 언론과의 인터뷰에서 ‘북핵 용인 후 군축 협상’ 아이디어에 대해 “나는 ‘왜 안 되느냐’라는 의견에 찬성하는 편이다. 제재 완화를 바탕으로 한 북핵 협상은 검토해볼 만하다. 한국 정부가 폭넓은 시각을 가져야 한다. 과도한 우려에 사로잡혀서는 안 된다”고 했다. 이는 한국 정부의 의사(意思)나 희망과 무관하게 트럼프 2기 정부가 한반도 관리 차원에서 미·북 대화를 추진할 것이라는 방증(傍證)이다.

한국 정부는 따라서 미·북 정상회담 개최와 이에 따른 미국의 북한 핵 보유국 인정이 ‘트럼프 2기 중 언제든지 벌어질 수 있는 일’로 간주하고 유형별 주도면밀한 대비책을 세울 필요가 있다.

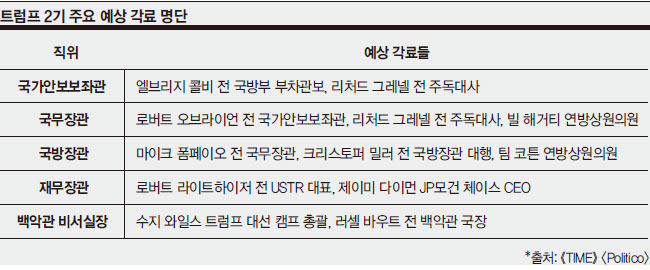

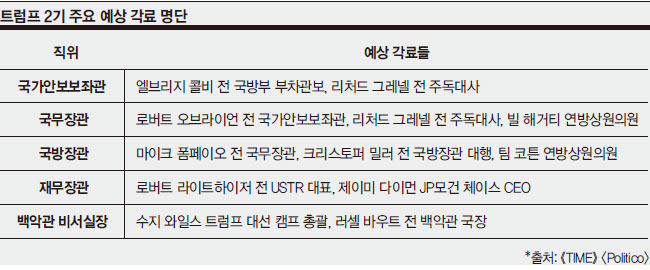

주한미군 역할·규모 변화 가능성

70년여 동안 한반도와 동아시아에서 전쟁 억지를 위한 기축(基軸) 역할을 해온 주한미군의 역할과 규모 등도 변경될 수 있다. 트럼프 진영의 외교·안보 핵심 참모들은 이와 관련해 일치된 목소리를 내고 있다.

먼저 백악관 국가안보보좌관 후보인 엘브리지 콜비(Elbridge Colby) 전 국방부 전략·전력 개발 담당 부차관보는 “주한미군의 주 임무는 (북한의 남침 위협으로부터 한반도 방어가 아니라) 중국 억제로 전환해야 한다. 더 이상 한반도에 미군을 인질로 붙잡아둬서는 안 된다”고 말했다.

국무장관 후보로 꼽히는 로버트 오브라이언(Robert O’Brien) 전 백악관 국가안보보좌관도 “한국 등 인도·태평양 역내 모든 동맹국의 과제는 공격적인 중국에 대응하는 것”이라며 “(한국에 주둔하고 있는) 미군 병력과 항공기, 함정 같은 전력은 중국을 더 억지하는 방식으로 분산될 수 있다”고 했다.

크리스토퍼 밀러 전 국방장관 대행은 개인 의견을 전제로 “한국이 여전히 2만8500명의 주한미군을 필요로 하는지, 아니면 변화가 필요한지 솔직하게 얘기할 때가 됐다”고 했다.

이들은 트럼프 2기 정부 국가 안보 전략의 최우선 순위로 중국과의 대결에서 승리를 꼽으면서 주한미군의 역할과 규모, 성격 등을 과감하게 조정해야 한다고 판단하고 있다. 여기서 외교·안보 당국자들의 고민과 국민들의 불안이 동시에 커질 수 있다.

트럼프·김정은 정상회담이 성사되고 주한미군 감축 또는 이전(移轉)이 과연 벌어질까? 이런 상황이 전개되는 과정을 한국 정부는 물샐틈없이 잘 관리할 수 있을까? 그리고 한국 국민들은 이를 동요 없이 수용할까? 미국·북한 관계가 근본적으로 재편되고 한미 동맹이 느슨해진 틈새를 노려 북한이 기습적인 대남(對南) 침공을 감행한다면, 미국은 한국을 도와 북한 격퇴에 나설 것인가?

이런 의구심 자체가 들지 않고 만의 하나 대한민국 안보가 벼랑 끝 위기로 치닫지 않도록 한국 정부는 지금부터 트럼프 후보 진영과도 끈끈하고 신뢰할 수 있는 관계를 다지는 데 총력을 다해야 한다.

일각에서 거론되는 트럼프 재집권 시 한국의 독자적 핵무장 가능성도 폭발성 높은 사안이다. 한국의 핵무장과 관련해 트럼프 2기가 주목받는 이유는 트럼프 본인이 지금까지 한국의 핵무장을 명시적으로 반대한 적이 한 번도 없기 때문이다. 그는 2016년 3월 《뉴욕타임스》와의 두 차례 총 100분에 걸친 외교·안보 분야 집중 인터뷰에서 “미국이 지금처럼 약한 모습을 계속 보인다면 한국과 일본은 매우 안전하다고 생각하지 않을 것이기 때문에 그들은 나와 토의하든 하지 않든 간에 핵무장을 하려 할 것”이라고 했다.

같은 해 3월 29일 CNN 주최 타운홀 미팅에선 “미국은 일본, 사우디아라비아 같은 나라를 지키느라 너무 많은 돈을 쓴다. 우리는 더 이상 그렇게 할 수 없다. 일본 같은 나라들의 핵무기 보유는 어떻게든 현실이 될 것”이라고 했다.

“핵무장 용인은 비현실적”

즉 미국이 그 나라의 국방을 전적으로 책임지지 못한다면, 한국·일본·사우디아라비아 같은 나라의 자체 핵무장 시도가 불가피하다는 사실을 트럼프는 인정하고 있다. 그의 최측근 참모들도 비교적 입장이 열린 편이다.

“트럼프 정부가 출범한다면 과거 논의 불가(不可)로 여겨졌던 (한국의 독자 핵무장 같은) 여러 분야를 살펴볼 수 있을 것”(크리스토퍼 밀러 전 장관 대행), “한국이 핵무장을 하지 않는 대안(代案)을 훨씬 선호하지만, 한국의 핵무장을 배제하지는 않는다”(엘브리지 콜비 전 부차관)는 발언이 증거다.

2021년 12월 미국 시카고카운슬부터 2024년 5월 통일연구원까지 국내외 6개 기관이 실시한 여론조사 결과를 보면, 한국 국민 중 66~76%가 독자적인 핵무장을 지지(支持)하고 있다. 하지만 독자적인 핵무장은 현실적으로 쉽지 않다는 분석이 많다. 6자회담 차석대표를 지낸 이용준 세종연구소 이사장은 “트럼프 재집권 시 미국이 한국의 독자 핵무장을 용인할지도 모른다는 일각의 생각은 비현실적이고 자기중심적인 가정(假定)”이라며 이렇게 말했다.

“미국이 한국의 핵무장을 묵인하면 이란, 일본, 독일, 대만, 브라질, 튀르키예, 사우디아라비아, 우크라이나 등의 핵무장을 저지할 명분이 없어진다. 세계적 핵무장 도미노가 발생할 개연성이 커지는데, 트럼프가 그런 선택을 할 가능성은 매우 희박하다.”

그럼에도 불구하고 미·북 직접 대화가 급물살을 타고 주한미군의 변동이 가시화한다면, 한국 안에서 독자 핵무장론 분출은 필지(必至)의 사실이다. 이를 위해 한국 정부는 신중하고 사려 깊은 접근을 해야 한다고 전문가들은 조언한다.

이근 서울대 국제대학원 교수(국제정치학)는 “중국·러시아·북한이 일제히 핵전력을 대대적으로 증강하는 상황에서 한국의 핵 보유는 미국의 글로벌 안보 전략에 도움 된다는 측면을 강조해야 한다. 일본과의 군사 협력 및 공동 핵개발, 핵 프로그램 분업 같은 카드도 준비해야 한다”고 했다.

이를 위해 한미 원자력 협력 협정을 1988년 개정된 미일(美日) 원자력 협정 수준으로 격상시키고 미국을 비롯한 자유민주 국제 진영 국가들에 신뢰를 얻어 한국의 핵보유 시 제기될 불안감을 잠재울 필요성도 제기된다.

‘터프한 사랑’

트럼프 2기가 각국의 국방비 대폭 증액을 공공연하게 요청하는 점도 주목된다. 미국 공화당은 2024년 7월 15~18일 위스콘신주 밀워키 전당대회에서 발표한 10개 항의 정강(政綱)에서 “동맹국들이 공동 방어에 대한 투자 의무를 이행하도록 한다”고 못 박았다. 전당대회장 안팎에선 “미국인의 자비를 배반하고 무임승차(free-ride)하는 동맹이 더 이상 없게 할 것”(JD 밴스 부통령 후보 수락 연설), “세계의 어떠한 회원제 모임 클럽도 회비를 안 내면 시설을 쓸 수 없다”(리처드 그레넬 전 독일 주재 미국 대사)는 발언들이 쏟아졌다.

이 말들은 미국의 모든 동맹국 앞으로 보내는 비용 분담(cost sharing) 확대, 즉 ‘국방비 증액 청구서’다. 로버트 오브라이언 전 국가안보보좌관은 2024년 6월과 9월 잇따라 관련 메시지를 직접 던졌다. 그의 말이다.

“우리는 막대한 연방정부 적자(赤字)를 안고 있고, 인플레이션도 있고, 국내적 부담도 있다. 동맹국들의 도움이 필요하다. 동맹국들도 우리가 하는 것과 같은 방식으로 참여하길 원한다. 우리는 국내총생산(GDP)의 4%를 방위비로 지출한다.”(6월 23일 美 CBS방송 〈Face the Nation〉 프로그램)

“일본은 국방비를 크게 올렸다. 한국도 국방비가 국내총생산(GDP) 대비 2.5%가 넘는다. 우리는 핵 게임에 복귀해야 한다. 우리가 부담을 분담할 수 있도록 한국과 일본의 국방비는 미국처럼 (GDP 대비) 3%나 3.5%까지 올라가야 한다.”(9월 26일 미국 싱크탱크 AEI 대담)

그는 그러면서 “가족끼리도 가끔은 약간 터프(tough)하게 해야 하듯, 가끔은 동맹국들에 터프한 사랑을 보여줘야 한다”고 강조했다. 이는 한국의 경우 주한미군 방위비 분담금 증액을 포함한 국방비 확충을 강력 추진할 것임을 밝힌 발언으로 풀이된다.

우리나라가 GDP 대비 국방비를 지금보다 1%포인트 늘리면 약 170억 달러(약 22조4400억원·환율 달러당 1320원 적용 시)의 재원이 더 필요하다. 2024년도 대한민국 정부 예산(총 638조원)을 감안하면, 22조원은 적지 않은 부담이다. 관건은 이렇게 해서 우리가 원하는 효과를 얻어낼 수 있느냐이다.

김태우 한국군사문제연구원 핵안보연구실장은 “한국이 한반도 방어를 책임진다는 자세에서 국방비를 대폭 증액해 ‘미국 등에 올라타서 자기 이익만 챙기는 나라’라는 이미지를 떨쳐낸다면 중장기적으로 트럼프 신정부와의 동맹 관리가 생각보다 용이해질 수 있다”고 말했다.

한국, 미국 일자리 창출 기여 34개국 중 1위

트럼프가 재집권할 경우 경제·무역 측면에서도 큰 파장이 예상된다. 그는 대통령 재임 시절 ‘미국을 상대로 많은 무역 흑자를 내면서 방위비를 적게 쓰는 동맹국’을 가장 경멸(輕蔑)했던 것으로 전해진다. 한국의 GDP 대비 국방비 지출은 2022년 기준 2.7%로 미국의 동맹국 중 상위권에 속하지만, 한국의 대미(對美) 무역 흑자가 최근 기록적으로 급증하고 있다.

바이든 정부 첫해인 2021년 227억 달러이던 한국의 대미 무역 흑자는 2022년 280억 달러, 2023년 444억 달러로 2년 만에 배 가까이 늘었다. 이를 빌미로 트럼프는 ‘한국 때리기’를 할 수 있다. 그는 집권 1기에도 “한국의 대미 무역 흑자가 너무 많다”면서 한미자유무역협정(FTA) 개정 같은 모든 채널을 동원해 한국을 밀어붙였다. 그 결과 2016년 232억 달러였던 한국의 대미 무역 흑자는 그의 집권 3년 차인 2019년 114억 달러로 반토막(51% 감소) 났다.

한국 정부와 기업이 바이든 행정부 내내 ‘충실한 협조자’로 활동했다는 사실도 트럼프를 불쾌하게 만들 소지가 있다. 한국은 바이든 정부의 인플레이션감축법(IRA·Inflation Reduction Act)과 반도체 과학법(Chips & Science Act)에 적극 호응해 현지 공장 건설 등으로 대미 직접 투자를 크게 늘렸다.

실제로 미국 백악관 집계를 보면 2021년 1월부터 2023년 11월까지 아시아·태평양 국가가 미국에 투자를 약속한 2000억 달러(약 259조원) 가운데, 한국은 555억 달러(약 72조원)로 단일 국가 중 1위였다. 한국 기업들은 2023년 미국에 새로 생긴 일자리 약 28만 개 중 14%(2만360개)를 만들었다. 이로써 한국은 미국 일자리 창출에 기여한 34개국 중 1위에 올랐다.

한국, 트럼프의 ‘시범 케이스’ 될 수도

트럼프가 대통령 행정명령 등을 발동해 IRA와 반도체법이 규정한 보조금 제공을 차단하거나 어렵게 할 경우, 미국에 거액을 투자한 삼성·LG·SK·현대차 등은 직격탄을 맞게 된다. 트럼프 개인과 그의 진영을 상대로 한 정교하고 치밀한 물밑 작업이 없다면, 트럼프 집권 후 한국이 손보기 대상 또는 시범 케이스로 곤경에 처할 가능성이 상당하다.

미국 워싱턴DC 소재 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)의 엘렌 김(Ellen Kim) 선임연구원은 지난 9월 26일 공개한 〈2024년 미국 대선의 세계적 영향(The Global Impact of 2024 U.S. Presidential Election)〉 보고서에서 “한국은 트럼프 2기 임기 내내 그가 주도하는 대외 정책의 조준점(crosshairs)이 될 수 있다”며 이런 우려를 뒷받침했다. 그의 말이다.

“트럼프 후보는 지금도 한국을 무역에선 적대자(敵對者), 안보에선 무임승차자(free loader)로 본다. 대선에서 승리한다면 그가 집권 2기에 1기 때와 똑같이 굴지 않으리라고 믿을 이유가 없다. 그는 (무역수지 적자 축소를 위해) 한국에 10~20% 보편적 관세 부과 및 자유무역협정(FTA) 재협상 내지 중단을 추진할 수 있다.”

상식을 초월한 언행과 예측을 불허하는 충동적인 결정을 수시로 내리는 트럼프 후보가 백악관에 다시 들어간다면, 재취임 후 초기 1~2년 동안 한국 정부와 기업은 큰 어려움을 겪을 전망이다. 이를 최소화하려면 한국 정부와 기업은 트럼프 진영을 상대로 직간접적인 인맥을 구축하고 트럼프 정책을 철저히 해부해 이를 우리에게 유리하도록 역이용 방안을 세밀하게 마련해야 한다.

여기에 실패한다면 한국은 자칫 메가톤급 충격에 직면할 수도 있다. 일례로 재집권한 트럼프가 한국과의 깊은 조율 없이 김정은과의 직거래를 통해 북한을 핵 보유국으로 인정하고 북한과 종전 및 평화 협정을 맺는다면, 한국의 대외 신인도(信認度) 추락과 자본·인력의 한국 대탈출 같은 재앙(災殃)적 참사가 벌어질 것이다.

사안의 중대성을 감안했을 때, 도널드 트럼프 후보에 대한 객관적이고 냉정한 연구와 공부가 무엇보다 절실하다. 미국의 가까운 동맹국들 가운데 한국만큼 지도층과 지식인, 언론인들이 하나같이 트럼프를 범죄자·정신병자·거짓말쟁이 정도로 무시 또는 폄훼하는 나라는 드물다. 이는 트럼프에 비판적인 미국 주류(主流) 언론 매체들이 의도적으로 악마화한 이미지를 한국인들이 맹신(盲信)한 결과다.

“트럼프는 가슴이 따뜻한 커다란 원숭이 같다”

비정상적인 측면이 일부 있는 트럼프의 백악관 재입성 가능성이 상당한 만큼, 한국인들은 그에 대한 감정적 반응을 줄이고 그의 강·약점과 힘의 원천, 그리고 그의 마음을 어떻게 움직일지를 분석·터득하려 애쓰는 게 더 현명한 자세일 것이다. 일례로 “그(트럼프)는 거친 남자가 아니다. 그는 가슴이 따뜻한 커다란 원숭이 같다(He wasn’t a tough guy. he was a big warm-hearted monkey)”라는 스티브 배넌 전 백악관 수석전략가의 발언에 주목해 트럼프의 진면목과 공략법을 찾을 수 있다.

“트럼프는 거칠고 상대방을 무시한다”는 선입견을 뛰어넘어 그의 약하고 인간적인 측면에 초점을 맞추는 입체적 접근이 필요한 것이다. 트럼프에 대한 인식과 발상의 전환을 토대로 한국은 트럼프가 당선될 경우 그를 상대로 한 ‘주고받기’ 협상과 발생 가능한 모든 시나리오를 상정해 대비해야 한다.

이런 점에서 국내 부정선거 음모론을 살리기 위한 불쏘시개 목적에서, 또는 미·북 정상회담 등을 통한 북한에 유리한 한반도 정세 조성을 위해 트럼프를 열렬 지지하는 국내 일부 보수·진보 세력의 행태는 우려스럽다. 이들은 한국의 국가 이익이라는 잣대는 팽개친 채 트럼프를 자기 진영에 유리한 쪽으로만 받아들이는 잘못을 범하고 있다.

트럼프 2기에 분출할 각종 돌발 상황을 한국이 효과적으로 제어하고 해결하려면, 지도층이 대한민국의 세계사적 존재 의의(意義)와 미래 비전을 확고하게 재정립해야 한다. 그 바탕 위에서 국가 정책의 우선순위 조정과 대(對)국민 설득도 가능하다. 주한미군 방위비 분담금 문제 해결이 대표적이다.

더불어민주당의 국민 1인당 25만원씩 민생회복 지원금 공약에 들어가는 비용(약 13조원)만 주한미군 방위비 분담금 10년 치가 넘는다. 한국 정부가 2023년도에 낸 방위비 분담금(1조2896억원)을 총인구(5000만 명)로 나누면 1인당 2만5792원으로 커피(평균 4000원) 7잔 값보다 적다.

매년 수조원의 선심성(善心性) 복지 예산과 고속철도 같은 인프라 건설에 예산을 펑펑 쓰면서 1000억~2000억원의 방위비 분담금을 줄이는 걸 애국(愛國)으로 여기는 풍토도 되돌아봐야 한다. 안보는 경제·문화·복지보다 상위에 있는 가장 중요한 사안이다. 지도층이 핵심 국가 이익과 주변 이익을 분별하려면 한국의 세계사적 역할과 사명을 제대로 자각해야 한다. 미국·중국이 생사를 걸고 벌이는 ‘신냉전’ 대결에서 한국은 자신의 성장과 독립·번영의 토대인 자유민주 국제 진영을 수호·강화하는 데 앞장서야 한다.

아베의 ‘트럼프 다루기’ 배워야

마지막으로 트럼프가 대통령에 당선된다면, 대한민국은 경제력과 국방력 외에 외교력(外交力) 강화에 배전의 노력을 쏟아야 한다. 세계 최고의 정치력과 기만술(欺瞞術)의 소유자이자 ‘말 폭탄의 대가(大家)’인 트럼프를 상대하려면, 대통령을 정점으로 한 외교·안보 참모 및 실무자들의 긴밀한 팀워크와 집중력이 결정적으로 중요하다.

그래야만 그의 협박과 치켜세움 같은 현란한 공세에 휘둘리지 않고 한국의 경제·국방력 같은 국가 이익을 지키고 강화할 수 있다.

이런 점에서 국제사회로부터 ‘트럼프의 푸들’이라는 조롱을 들으면서도 3년 8개월간 14차례 대면(對面) 정상회담과 37차례 공식 전화통화로 트럼프를 움직인 고(故) 아베 신조(安倍晉三) 일본 총리 진용의 행보는 눈여겨볼 만하다.

총리실과 외무성을 중심으로 구성된 트럼프 팀은 ‘트럼프 연구자(Trumpologist)’로 불릴 만큼 트럼프의 저작물과 트위터 글, 연설·언어·전화통화 습관과 패턴, 최신 가족 동향까지 전모(全貌)를 파헤쳐 아베에게 제공했다. 아베가 트럼프 다루기에 성공할 수 있었던 것은 심도 깊은 분석 자료에다 모의 연습 같은 완벽한 준비를 했기 때문이다. 존 볼턴(John Bolton) 전 백악관 국가안보보좌관은 “트럼프를 상대하는 일엔 반복과 끈기가 중요하다”며 이렇게 조언했다.

“혹시라도 트럼프가 당선되면 망설이지 말고 대선 다음 날 바로 전화하고, 틈날 때마다 전화로 그의 의견을 묻는 게 좋다. 이를 통해 그가 한국을 경시(輕視)하는 게 얼마나 위태로운 일인지 이해하도록 만들어야 한다.”

이는 트럼프가 아니라 카멀라 해리스가 백악관의 새 주인이 되더라도, 한국 정부가 유념하고 반드시 실천해야 할 대목일 것이다.⊙

|

| 데이나 배시의 신간 《미국의 가장 처절한 선거》. |

‘세기의 대결’로 불리는 이번 대선의 파장은 한반도에도 직접 미칠 전망이다. 미국 새 대통령 임기 첫해인 2025년은 북한 정권 국방력발전 5개년 계획의 마지막 해로 핵 무력 강화를 정조준한 신무기 개발이 절정에 이른다. 이에 맞서 윤석열 정부는 “북한의 도발 시 몇 배로 ‘즉·강·끝(즉각 강력하게 끝까지)’ 보복”을 공언하고 있다.

2년 후인 2027년은 시진핑(習近平) 중국 공산당 총서기의 4연임 여부가 결정되는 해로 중국인민해방군 건군 100주년이기도 하다. 시진핑이 2027년까지 대만 침공 준비 완료를 지시한 상태여서 2025~26년에는 대만해협을 둘러싼 군사적 긴장감이 최고조에 달할 전망이다. 한반도와 대만을 포함한 동아시아 정세가 1950~53년 한국 전쟁 이후 최악의 위기로 치달을 수 있다는 얘기다.

트럼프 승리 가능성 배제 못 해

이런 중차대한 사안을 다룰 주인공을 뽑는 올해 미국 대선은 유례없이 ‘엄청난 접전(接戰)’ 양상을 보이고 있다. 40여 개 미국 여론조사 기관들의 데이터를 매일 업데이트하는 선거 관련 포털사이트 ‘리얼 클리어 폴리틱스(Real Clear Politics)’ 집계를 보면, 2024년 10월 7일 기준 전국 단위 조사에서 해리스(49.1%)는 트럼프(46.9%)를 평균 2.2%포인트 앞서고 있다. 그러나 7개 경합주(swing states) 여론조사에서는 트럼프(48.4%)가 해리스(48.3%)보다 근소한(평균 0.1%포인트) 우위에 있다.

‘리얼 클리어 폴리틱스’는 “현재 기준 양측이 확보한 것으로 추정되는 선거인단 수는 트럼프가 219명으로 해리스(215명)보다 4명 더 많다”고 밝혔다. 민주당 후보 공식 지명(8월 22일)과 트럼프와의 대선 TV 토론(9월 10일) 이후 나돌던 해리스 대세론이 주춤하고 개표 마지막 순간까지 결과를 예단하기 힘든 초(超)박빙의 혼전이 벌어지고 있는 것이다.

막판 최종 결과를 좌우할 변수로는 ▲여론조사에서 드러나지 않는 숨은 트럼프 지지자들(shy Trumpians)의 존재 ▲대선 최종 투표율이 민주당에 유리한 60% 선을 넘을지 ▲미국 최초의 여성·흑인 대통령에 대한 심리적 거부감 ▲‘옥토버 서프라이즈(October surprise)’ 같은 이변(異變) 발생 등이 꼽힌다. 선거 전문가들은 “지금 흐름이 끝까지 이어진다면 트럼프가 4년 만에 백악관에 재입성(再入城)할 가능성을 배제할 수 없다”고 얘기한다.

해리스, “한국은 우리의 동맹국”

|

| 2022년 9월 29일 방한한 카멀라 해리스(오른쪽) 미국 부통령은 경기 파주시 오울렛OP와 판문점을 찾아 한국 방위를 다짐했다. 사진=뉴스1 |

반대로 카멀라 해리스 후보와 그의 외교·안보 핵심 참모들은 한미(韓美) 동맹의 중요성을 공감하고 동맹 관계의 유지·발전 의지를 수차례 천명해 한국 입장에서 부담이 훨씬 덜하다.

해리스는 2024년 9월 8일 공개한 정책 공약 웹사이트인 ‘새로운 길을 향한 전진(A New Way Forward)’을 통해 “북한의 위협에 맞서 한국에 대한 미국의 확고한 공약을 확인하기 위해 한국 비무장지대(DMZ)를 방문했다”면서 한국 지지 의사를 분명히 했다. 그의 소속 정당인 민주당은 올해 8월 21일 공개한 새 정당 강령에서 한국을 가리켜 ‘우리의 소중한 동맹(our valued ally)’ ‘우리의 동맹국(our allies)’이라고 불렀다.

하지만 동맹을 포함한 모든 국가 관계를 ‘금전적인 거래 관계’에서 판단하는 트럼프가 백악관 주인이 된다면 사정은 180도 달라진다. 그도 그럴 것이 집권 1기 4년간(2017년 1월~2021년 1월) 트럼프는 한국을 상대로 역대 어느 미국 대통령도 하지 않았던 파격적인 말과 행동, 정책을 내놓았었다.

북한 최고 지도자인 김정은과의 세 차례 정상회담에다 2018~19년 2년 동안 최소 27차례 ‘연서(戀書·love letter)’에 가까운 사적(私的) 편지 교환, 주한미군(駐韓美軍) 방위비 분담금 5배 인상 요구, 한미연합 군사훈련 전격 중단, 주한미군 철수 주장 등이다. 그런데 트럼프 2기에는 이보다 몇 배 이상 강력한 혁명적 변화가 벌어져 한국 정부와 기업 등이 홍역을 치르게 될 공산이 크다.

트럼프, “미군 주둔 비용, 왜 미국이 부담해야 하나”

이런 분석은 제임스 매티스 전 국방장관, 존 켈리 전 국토안보부 장관, 렉스 틸러슨 전 국무장관처럼 경험 많고 노련한 각료들, 이른바 ‘어른들의 축(Axis of Adults)’이 트럼프 2기엔 발을 못 붙일 것이란 관측에 근거한다. ‘맹목적인 트럼프 충성파’들이 견제받지 않고 ‘매가(Make America Great Again·미국을 다시 위대하게)’ 이념에 투철한 대외 정책들을 쏟아내 한미 간에 오해와 불편함이 터져 나올 수 있을 것이란 말이다.

이 가운데 한미 양국이 충돌하기 쉬운 가장 발화점(發火點) 높은 사안은 주한미군 방위비 분담금 문제다. 트럼프 본인부터 이 문제에 강한 의욕을 드러내고 있다. 그는 2021년 11월 플로리다주 마라라고 리조트에서 “대통령 재임 중 아쉬웠던 일”을 묻는 피터 베이커(Peter Baker) 《뉴욕타임스》 백악관 취재팀장의 질문에 이렇게 답했다.

“독일 수입차에 관세를 제대로 매기지 못한 것과 한국으로부터 방위비 분담금 50억 달러를 받아내지 못한 것이 가장 유감스럽다. 이 두 가지 일은 다음번 백악관에 들어가서 추진해 마무리할 생각이다.”(피터 베이커, 《The Divider》 646쪽)

수미 테리(Sue Mi Terry) 전 미국외교협회(CFR) 선임연구원은 “트럼프 전 대통령이 ‘주한미군에 비용이 많이 든다. 이걸 왜 미국이 부담해야 하는가’는 말을 2024년 5월까지 125차례 반복했다”고 말했다. 일관성 없고 변덕스러운 트럼프가 이 사안에 관한 한 10년 넘게 분명하고 일관된 입장을 갖고 있다는 얘기다.

“한미 동맹 종식, 갑자기 비극적으로 닥쳐올 수도”

|

| 마크 에스퍼 전 국방장관. 사진=조선DB |

“트럼프는 한미 방위비 분담금 협상 과정에서 ‘한국인들은 다루기 끔찍하다’면서 여러 차례 미군을 한국에서 철수시켜야 한다고 압박했다. (중략) 트럼프가 방위비 분담금 문제 해결을 위해 주한미군 전면 철수를 자꾸 주장하자, 마이크 폼페이오 국무장관이 주한미군 철수는 두 번째 임기 우선순위로 하라고 제안했고, 트럼프는 ‘그렇지 두 번째 임기’라고 했다.”

이처럼 한국의 방위비 분담금 문제에 집착하는 트럼프가 백악관 입성 후 주한미군 방위비 분담금 증액을 강하게 압박하고 이에 한국이 소극적으로 임한다면, 트럼프의 감정과 비위가 크게 뒤틀릴 수 있다. 이러면 최악의 경우 주한미군 철수 엄포에 이은 결행으로 한미 동맹이 흔들릴 수도 있다. “돈밖에 모르는 트럼프가 주둔군 비용 협상 결렬을 주한미군 철수의 기회로 사용할지 모른다. 한미 동맹의 종식은 갑자기 비극적으로 닥쳐올 수 있다”는 데이비드 맥스웰(David Maxwell) 전(前) 미 육군 특수전사령부 대령의 경고가 현실이 되는 순간이다.

“트럼프, SMA 합의 무효화할 수도”

이런 측면에서 한미 양국이 2026년부터 적용되는 제12차 한미 방위비분담특별협정(SMA) 협상을 1년 정도 빠른 2024년 10월 4일 서둘러 타결한 것은 악수(惡手)가 될 개연성이 있다. 더욱이 양측은 이번 협상에서 기존의 ‘국방비 증가율 연동’ 기준을 폐기하고 2%대 소비자 물가지수(CPI) 증가율 개념을 도입하고 ‘5% 연간 증가율 상한선’을 설정했다.

대폭 인상을 주장해온 트럼프의 발언이 무색할 정도로 소폭 인상이라는 족쇄를 채운 셈이다. 로버트 랩슨 전 주한 미국 대사 대리는 ‘미국의 소리(VOA)’ 방송과의 인터뷰에서 “트럼프는 이번 협정을 윤석열 대통령과 조 바이든 대통령이 트럼프 행정부를 우회하기 위해 1년 일찍 체결한 합의로 여길 것이다. 트럼프가 재선되면 이번 합의를 무효화하고 더 까다로운 조건으로 재협상하려 할 것”이라고 했다.

2010년 7904억원이던 한국의 주한미군 방위비 분담금은 2019년(1조389억원)에 처음 1조원을 돌파했다. 이어 다시 7년 만인 2026년(1조5192억원) 사상 처음 1조5000억원대에 이를 전망이다. 그러나 이는 재임 중 50억 달러 분담금을 한국 측에 압박했던 트럼프의 기대치에 견줘보면 민망할 정도로 적다.

에스퍼 전 국방장관은 “2020년 봄 한국 측의 13% 인상안을 트럼프와 백악관은 ‘모욕적’이라며 거부했다”고 증언했다. 한국 정부가 이번 합의안대로 주한미군 방위비 분담금을 고수한다면, 재집권한 트럼프는 한국을 향해 거침없는 불만과 섭섭함, 어쩌면 분노를 쏟아낼 게 분명하다.

트럼프, 종전 선언 합의 가능성 있어

이 외에도 트럼프 재집권 시 한반도 안보 지형을 뒤흔들 만한 사안은 여럿 더 있다. 가장 눈길을 끄는 이슈는 트럼프 전 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 정상회담을 포함한 미북(美北) 직접 대화 재개(再開)다. 트럼프의 발언을 보면 분명한 의도와 입장이 드러난다.

“김정은은 매우 영리하고 매우 거칠지만(very smart, very tough) 나를 좋아했다. 그와 정말 잘 지냈고 그래서 안전할 수 있었다.”(2024년 1월 14일·아이오와주 유세),

“김정은은 비전을 갖고 있는 사람(he’s got visions of things)이다.”(같은 해 4월·미국 《타임(TIME)》지 인터뷰), “나는 김정은과 아주 잘 어울렸다. 앞으로도 그와 잘 지낼 것이다.”(같은 해 7월 18일·공화당 대선 후보 수락 연설).

따라서 트럼프 2기에서 미·북 정상회담 재개는 사실상 기정사실이며 시간과 방법의 문제일 뿐이다. 트럼프가 김정은을 워싱턴DC 혹은 뉴욕으로 초청하거나, 그가 평양을 방문해 두 사람이 한반도 종전(終戰) 선언과 불가침·평화 체제 구축 같은 극적인 합의를 한다면, 이는 노벨평화상 수상 등으로 이어져 트럼프의 에고(ego)와 과시욕을 충족하는 최적(最適)의 그림이 된다.

2019년 2월 17~18일 베트남 하노이 정상회담에서 ‘빈손 귀국’으로 체면을 구긴 김정은은 확실한 보장 없는 정상회담에는 선뜻 응하지 않을 것이다. 그러나 트럼프 측에서 적당한 ‘당근’, 즉 위상을 세울 ‘보상 패키지’를 제시한다면, 김정은이 미·북 정상회담을 마다할 까닭은 없다.

남북 간 주종 관계 형성될 수도

문제는 트럼프 측이 가시적인 성과를 내기 위해 김정은과의 회담을 서두르거나 북한의 요구를 지나치게 많이 수용할 경우, 한반도 안보에 허점이 생길 수 있다는 점이다. 이런 걱정은 트럼프 측이 북한과의 정상회담에서 바이든 행정부의 ‘중간 단계(interim steps)’ 수준을 뛰어넘는 제안을 할 가능성이 높다는 점에서 더욱 현실이 될 수 있다.

‘중간 단계’는 북한이 추가 핵무기 생산과 대륙간탄도미사일(ICBM) 전력(戰力) 확대를 중단하는 대가로 북한에 제재 완화를 포함한 경제·재정적 지원을 제공한다는 구상으로 북한을 핵 보유국으로 사실상 인정하는 것이다. 한국 정부로선 트럼프 측이 북한과의 대화에 나서더라도 한국 정부와의 깊은 조율 없이 일방 진행하는 경우를 막아야 한다. 만약 이에 실패한다면, 핵 보유국 북한이 상전(上典)으로 군림하고 한국은 끌려다니는 남북한 간의 주종(主從) 관계가 형성될 수도 있다.

트럼프 2기 국방장관 유력 후보인 크리스토퍼 밀러(Christopher Miller) 전 국방장관 대행은 지난 3월 한 언론과의 인터뷰에서 ‘북핵 용인 후 군축 협상’ 아이디어에 대해 “나는 ‘왜 안 되느냐’라는 의견에 찬성하는 편이다. 제재 완화를 바탕으로 한 북핵 협상은 검토해볼 만하다. 한국 정부가 폭넓은 시각을 가져야 한다. 과도한 우려에 사로잡혀서는 안 된다”고 했다. 이는 한국 정부의 의사(意思)나 희망과 무관하게 트럼프 2기 정부가 한반도 관리 차원에서 미·북 대화를 추진할 것이라는 방증(傍證)이다.

한국 정부는 따라서 미·북 정상회담 개최와 이에 따른 미국의 북한 핵 보유국 인정이 ‘트럼프 2기 중 언제든지 벌어질 수 있는 일’로 간주하고 유형별 주도면밀한 대비책을 세울 필요가 있다.

주한미군 역할·규모 변화 가능성

70년여 동안 한반도와 동아시아에서 전쟁 억지를 위한 기축(基軸) 역할을 해온 주한미군의 역할과 규모 등도 변경될 수 있다. 트럼프 진영의 외교·안보 핵심 참모들은 이와 관련해 일치된 목소리를 내고 있다.

먼저 백악관 국가안보보좌관 후보인 엘브리지 콜비(Elbridge Colby) 전 국방부 전략·전력 개발 담당 부차관보는 “주한미군의 주 임무는 (북한의 남침 위협으로부터 한반도 방어가 아니라) 중국 억제로 전환해야 한다. 더 이상 한반도에 미군을 인질로 붙잡아둬서는 안 된다”고 말했다.

국무장관 후보로 꼽히는 로버트 오브라이언(Robert O’Brien) 전 백악관 국가안보보좌관도 “한국 등 인도·태평양 역내 모든 동맹국의 과제는 공격적인 중국에 대응하는 것”이라며 “(한국에 주둔하고 있는) 미군 병력과 항공기, 함정 같은 전력은 중국을 더 억지하는 방식으로 분산될 수 있다”고 했다.

크리스토퍼 밀러 전 국방장관 대행은 개인 의견을 전제로 “한국이 여전히 2만8500명의 주한미군을 필요로 하는지, 아니면 변화가 필요한지 솔직하게 얘기할 때가 됐다”고 했다.

이들은 트럼프 2기 정부 국가 안보 전략의 최우선 순위로 중국과의 대결에서 승리를 꼽으면서 주한미군의 역할과 규모, 성격 등을 과감하게 조정해야 한다고 판단하고 있다. 여기서 외교·안보 당국자들의 고민과 국민들의 불안이 동시에 커질 수 있다.

트럼프·김정은 정상회담이 성사되고 주한미군 감축 또는 이전(移轉)이 과연 벌어질까? 이런 상황이 전개되는 과정을 한국 정부는 물샐틈없이 잘 관리할 수 있을까? 그리고 한국 국민들은 이를 동요 없이 수용할까? 미국·북한 관계가 근본적으로 재편되고 한미 동맹이 느슨해진 틈새를 노려 북한이 기습적인 대남(對南) 침공을 감행한다면, 미국은 한국을 도와 북한 격퇴에 나설 것인가?

이런 의구심 자체가 들지 않고 만의 하나 대한민국 안보가 벼랑 끝 위기로 치닫지 않도록 한국 정부는 지금부터 트럼프 후보 진영과도 끈끈하고 신뢰할 수 있는 관계를 다지는 데 총력을 다해야 한다.

일각에서 거론되는 트럼프 재집권 시 한국의 독자적 핵무장 가능성도 폭발성 높은 사안이다. 한국의 핵무장과 관련해 트럼프 2기가 주목받는 이유는 트럼프 본인이 지금까지 한국의 핵무장을 명시적으로 반대한 적이 한 번도 없기 때문이다. 그는 2016년 3월 《뉴욕타임스》와의 두 차례 총 100분에 걸친 외교·안보 분야 집중 인터뷰에서 “미국이 지금처럼 약한 모습을 계속 보인다면 한국과 일본은 매우 안전하다고 생각하지 않을 것이기 때문에 그들은 나와 토의하든 하지 않든 간에 핵무장을 하려 할 것”이라고 했다.

같은 해 3월 29일 CNN 주최 타운홀 미팅에선 “미국은 일본, 사우디아라비아 같은 나라를 지키느라 너무 많은 돈을 쓴다. 우리는 더 이상 그렇게 할 수 없다. 일본 같은 나라들의 핵무기 보유는 어떻게든 현실이 될 것”이라고 했다.

“핵무장 용인은 비현실적”

즉 미국이 그 나라의 국방을 전적으로 책임지지 못한다면, 한국·일본·사우디아라비아 같은 나라의 자체 핵무장 시도가 불가피하다는 사실을 트럼프는 인정하고 있다. 그의 최측근 참모들도 비교적 입장이 열린 편이다.

“트럼프 정부가 출범한다면 과거 논의 불가(不可)로 여겨졌던 (한국의 독자 핵무장 같은) 여러 분야를 살펴볼 수 있을 것”(크리스토퍼 밀러 전 장관 대행), “한국이 핵무장을 하지 않는 대안(代案)을 훨씬 선호하지만, 한국의 핵무장을 배제하지는 않는다”(엘브리지 콜비 전 부차관)는 발언이 증거다.

2021년 12월 미국 시카고카운슬부터 2024년 5월 통일연구원까지 국내외 6개 기관이 실시한 여론조사 결과를 보면, 한국 국민 중 66~76%가 독자적인 핵무장을 지지(支持)하고 있다. 하지만 독자적인 핵무장은 현실적으로 쉽지 않다는 분석이 많다. 6자회담 차석대표를 지낸 이용준 세종연구소 이사장은 “트럼프 재집권 시 미국이 한국의 독자 핵무장을 용인할지도 모른다는 일각의 생각은 비현실적이고 자기중심적인 가정(假定)”이라며 이렇게 말했다.

“미국이 한국의 핵무장을 묵인하면 이란, 일본, 독일, 대만, 브라질, 튀르키예, 사우디아라비아, 우크라이나 등의 핵무장을 저지할 명분이 없어진다. 세계적 핵무장 도미노가 발생할 개연성이 커지는데, 트럼프가 그런 선택을 할 가능성은 매우 희박하다.”

그럼에도 불구하고 미·북 직접 대화가 급물살을 타고 주한미군의 변동이 가시화한다면, 한국 안에서 독자 핵무장론 분출은 필지(必至)의 사실이다. 이를 위해 한국 정부는 신중하고 사려 깊은 접근을 해야 한다고 전문가들은 조언한다.

이근 서울대 국제대학원 교수(국제정치학)는 “중국·러시아·북한이 일제히 핵전력을 대대적으로 증강하는 상황에서 한국의 핵 보유는 미국의 글로벌 안보 전략에 도움 된다는 측면을 강조해야 한다. 일본과의 군사 협력 및 공동 핵개발, 핵 프로그램 분업 같은 카드도 준비해야 한다”고 했다.

이를 위해 한미 원자력 협력 협정을 1988년 개정된 미일(美日) 원자력 협정 수준으로 격상시키고 미국을 비롯한 자유민주 국제 진영 국가들에 신뢰를 얻어 한국의 핵보유 시 제기될 불안감을 잠재울 필요성도 제기된다.

‘터프한 사랑’

|

| JD 밴스 미국 공화당 부통령 후보. 사진=AFP/연합뉴스 |

이 말들은 미국의 모든 동맹국 앞으로 보내는 비용 분담(cost sharing) 확대, 즉 ‘국방비 증액 청구서’다. 로버트 오브라이언 전 국가안보보좌관은 2024년 6월과 9월 잇따라 관련 메시지를 직접 던졌다. 그의 말이다.

“우리는 막대한 연방정부 적자(赤字)를 안고 있고, 인플레이션도 있고, 국내적 부담도 있다. 동맹국들의 도움이 필요하다. 동맹국들도 우리가 하는 것과 같은 방식으로 참여하길 원한다. 우리는 국내총생산(GDP)의 4%를 방위비로 지출한다.”(6월 23일 美 CBS방송 〈Face the Nation〉 프로그램)

“일본은 국방비를 크게 올렸다. 한국도 국방비가 국내총생산(GDP) 대비 2.5%가 넘는다. 우리는 핵 게임에 복귀해야 한다. 우리가 부담을 분담할 수 있도록 한국과 일본의 국방비는 미국처럼 (GDP 대비) 3%나 3.5%까지 올라가야 한다.”(9월 26일 미국 싱크탱크 AEI 대담)

그는 그러면서 “가족끼리도 가끔은 약간 터프(tough)하게 해야 하듯, 가끔은 동맹국들에 터프한 사랑을 보여줘야 한다”고 강조했다. 이는 한국의 경우 주한미군 방위비 분담금 증액을 포함한 국방비 확충을 강력 추진할 것임을 밝힌 발언으로 풀이된다.

우리나라가 GDP 대비 국방비를 지금보다 1%포인트 늘리면 약 170억 달러(약 22조4400억원·환율 달러당 1320원 적용 시)의 재원이 더 필요하다. 2024년도 대한민국 정부 예산(총 638조원)을 감안하면, 22조원은 적지 않은 부담이다. 관건은 이렇게 해서 우리가 원하는 효과를 얻어낼 수 있느냐이다.

김태우 한국군사문제연구원 핵안보연구실장은 “한국이 한반도 방어를 책임진다는 자세에서 국방비를 대폭 증액해 ‘미국 등에 올라타서 자기 이익만 챙기는 나라’라는 이미지를 떨쳐낸다면 중장기적으로 트럼프 신정부와의 동맹 관리가 생각보다 용이해질 수 있다”고 말했다.

한국, 미국 일자리 창출 기여 34개국 중 1위

트럼프가 재집권할 경우 경제·무역 측면에서도 큰 파장이 예상된다. 그는 대통령 재임 시절 ‘미국을 상대로 많은 무역 흑자를 내면서 방위비를 적게 쓰는 동맹국’을 가장 경멸(輕蔑)했던 것으로 전해진다. 한국의 GDP 대비 국방비 지출은 2022년 기준 2.7%로 미국의 동맹국 중 상위권에 속하지만, 한국의 대미(對美) 무역 흑자가 최근 기록적으로 급증하고 있다.

바이든 정부 첫해인 2021년 227억 달러이던 한국의 대미 무역 흑자는 2022년 280억 달러, 2023년 444억 달러로 2년 만에 배 가까이 늘었다. 이를 빌미로 트럼프는 ‘한국 때리기’를 할 수 있다. 그는 집권 1기에도 “한국의 대미 무역 흑자가 너무 많다”면서 한미자유무역협정(FTA) 개정 같은 모든 채널을 동원해 한국을 밀어붙였다. 그 결과 2016년 232억 달러였던 한국의 대미 무역 흑자는 그의 집권 3년 차인 2019년 114억 달러로 반토막(51% 감소) 났다.

한국 정부와 기업이 바이든 행정부 내내 ‘충실한 협조자’로 활동했다는 사실도 트럼프를 불쾌하게 만들 소지가 있다. 한국은 바이든 정부의 인플레이션감축법(IRA·Inflation Reduction Act)과 반도체 과학법(Chips & Science Act)에 적극 호응해 현지 공장 건설 등으로 대미 직접 투자를 크게 늘렸다.

실제로 미국 백악관 집계를 보면 2021년 1월부터 2023년 11월까지 아시아·태평양 국가가 미국에 투자를 약속한 2000억 달러(약 259조원) 가운데, 한국은 555억 달러(약 72조원)로 단일 국가 중 1위였다. 한국 기업들은 2023년 미국에 새로 생긴 일자리 약 28만 개 중 14%(2만360개)를 만들었다. 이로써 한국은 미국 일자리 창출에 기여한 34개국 중 1위에 올랐다.

한국, 트럼프의 ‘시범 케이스’ 될 수도

트럼프가 대통령 행정명령 등을 발동해 IRA와 반도체법이 규정한 보조금 제공을 차단하거나 어렵게 할 경우, 미국에 거액을 투자한 삼성·LG·SK·현대차 등은 직격탄을 맞게 된다. 트럼프 개인과 그의 진영을 상대로 한 정교하고 치밀한 물밑 작업이 없다면, 트럼프 집권 후 한국이 손보기 대상 또는 시범 케이스로 곤경에 처할 가능성이 상당하다.

미국 워싱턴DC 소재 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)의 엘렌 김(Ellen Kim) 선임연구원은 지난 9월 26일 공개한 〈2024년 미국 대선의 세계적 영향(The Global Impact of 2024 U.S. Presidential Election)〉 보고서에서 “한국은 트럼프 2기 임기 내내 그가 주도하는 대외 정책의 조준점(crosshairs)이 될 수 있다”며 이런 우려를 뒷받침했다. 그의 말이다.

“트럼프 후보는 지금도 한국을 무역에선 적대자(敵對者), 안보에선 무임승차자(free loader)로 본다. 대선에서 승리한다면 그가 집권 2기에 1기 때와 똑같이 굴지 않으리라고 믿을 이유가 없다. 그는 (무역수지 적자 축소를 위해) 한국에 10~20% 보편적 관세 부과 및 자유무역협정(FTA) 재협상 내지 중단을 추진할 수 있다.”

상식을 초월한 언행과 예측을 불허하는 충동적인 결정을 수시로 내리는 트럼프 후보가 백악관에 다시 들어간다면, 재취임 후 초기 1~2년 동안 한국 정부와 기업은 큰 어려움을 겪을 전망이다. 이를 최소화하려면 한국 정부와 기업은 트럼프 진영을 상대로 직간접적인 인맥을 구축하고 트럼프 정책을 철저히 해부해 이를 우리에게 유리하도록 역이용 방안을 세밀하게 마련해야 한다.

여기에 실패한다면 한국은 자칫 메가톤급 충격에 직면할 수도 있다. 일례로 재집권한 트럼프가 한국과의 깊은 조율 없이 김정은과의 직거래를 통해 북한을 핵 보유국으로 인정하고 북한과 종전 및 평화 협정을 맺는다면, 한국의 대외 신인도(信認度) 추락과 자본·인력의 한국 대탈출 같은 재앙(災殃)적 참사가 벌어질 것이다.

사안의 중대성을 감안했을 때, 도널드 트럼프 후보에 대한 객관적이고 냉정한 연구와 공부가 무엇보다 절실하다. 미국의 가까운 동맹국들 가운데 한국만큼 지도층과 지식인, 언론인들이 하나같이 트럼프를 범죄자·정신병자·거짓말쟁이 정도로 무시 또는 폄훼하는 나라는 드물다. 이는 트럼프에 비판적인 미국 주류(主流) 언론 매체들이 의도적으로 악마화한 이미지를 한국인들이 맹신(盲信)한 결과다.

“트럼프는 가슴이 따뜻한 커다란 원숭이 같다”

|

| 트럼프 정권 시절이던 2019년 11월 18일, 좌파단체들은 제11차 한미 방위비 분담금 특별협정 회의 기간 중 분담금 반대 시위를 벌였다. 사진=조선DB |

“트럼프는 거칠고 상대방을 무시한다”는 선입견을 뛰어넘어 그의 약하고 인간적인 측면에 초점을 맞추는 입체적 접근이 필요한 것이다. 트럼프에 대한 인식과 발상의 전환을 토대로 한국은 트럼프가 당선될 경우 그를 상대로 한 ‘주고받기’ 협상과 발생 가능한 모든 시나리오를 상정해 대비해야 한다.

이런 점에서 국내 부정선거 음모론을 살리기 위한 불쏘시개 목적에서, 또는 미·북 정상회담 등을 통한 북한에 유리한 한반도 정세 조성을 위해 트럼프를 열렬 지지하는 국내 일부 보수·진보 세력의 행태는 우려스럽다. 이들은 한국의 국가 이익이라는 잣대는 팽개친 채 트럼프를 자기 진영에 유리한 쪽으로만 받아들이는 잘못을 범하고 있다.

트럼프 2기에 분출할 각종 돌발 상황을 한국이 효과적으로 제어하고 해결하려면, 지도층이 대한민국의 세계사적 존재 의의(意義)와 미래 비전을 확고하게 재정립해야 한다. 그 바탕 위에서 국가 정책의 우선순위 조정과 대(對)국민 설득도 가능하다. 주한미군 방위비 분담금 문제 해결이 대표적이다.

더불어민주당의 국민 1인당 25만원씩 민생회복 지원금 공약에 들어가는 비용(약 13조원)만 주한미군 방위비 분담금 10년 치가 넘는다. 한국 정부가 2023년도에 낸 방위비 분담금(1조2896억원)을 총인구(5000만 명)로 나누면 1인당 2만5792원으로 커피(평균 4000원) 7잔 값보다 적다.

매년 수조원의 선심성(善心性) 복지 예산과 고속철도 같은 인프라 건설에 예산을 펑펑 쓰면서 1000억~2000억원의 방위비 분담금을 줄이는 걸 애국(愛國)으로 여기는 풍토도 되돌아봐야 한다. 안보는 경제·문화·복지보다 상위에 있는 가장 중요한 사안이다. 지도층이 핵심 국가 이익과 주변 이익을 분별하려면 한국의 세계사적 역할과 사명을 제대로 자각해야 한다. 미국·중국이 생사를 걸고 벌이는 ‘신냉전’ 대결에서 한국은 자신의 성장과 독립·번영의 토대인 자유민주 국제 진영을 수호·강화하는 데 앞장서야 한다.

아베의 ‘트럼프 다루기’ 배워야

|

| 아베 신조 전 일본 총리는 트럼프와 자주 골프 회동을 갖고, 그 사실을 자신의 트위터에 올릴 정도로 트럼프에게 공을 들였다. 사진=아베 신조 트위터 |

그래야만 그의 협박과 치켜세움 같은 현란한 공세에 휘둘리지 않고 한국의 경제·국방력 같은 국가 이익을 지키고 강화할 수 있다.

이런 점에서 국제사회로부터 ‘트럼프의 푸들’이라는 조롱을 들으면서도 3년 8개월간 14차례 대면(對面) 정상회담과 37차례 공식 전화통화로 트럼프를 움직인 고(故) 아베 신조(安倍晉三) 일본 총리 진용의 행보는 눈여겨볼 만하다.

총리실과 외무성을 중심으로 구성된 트럼프 팀은 ‘트럼프 연구자(Trumpologist)’로 불릴 만큼 트럼프의 저작물과 트위터 글, 연설·언어·전화통화 습관과 패턴, 최신 가족 동향까지 전모(全貌)를 파헤쳐 아베에게 제공했다. 아베가 트럼프 다루기에 성공할 수 있었던 것은 심도 깊은 분석 자료에다 모의 연습 같은 완벽한 준비를 했기 때문이다. 존 볼턴(John Bolton) 전 백악관 국가안보보좌관은 “트럼프를 상대하는 일엔 반복과 끈기가 중요하다”며 이렇게 조언했다.

“혹시라도 트럼프가 당선되면 망설이지 말고 대선 다음 날 바로 전화하고, 틈날 때마다 전화로 그의 의견을 묻는 게 좋다. 이를 통해 그가 한국을 경시(輕視)하는 게 얼마나 위태로운 일인지 이해하도록 만들어야 한다.”

이는 트럼프가 아니라 카멀라 해리스가 백악관의 새 주인이 되더라도, 한국 정부가 유념하고 반드시 실천해야 할 대목일 것이다.⊙