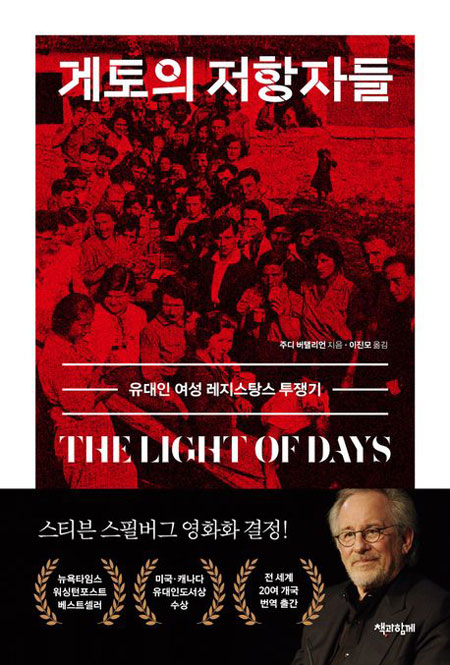

⊙ 학살장으로 끌려가기를 완강히 거부했던 유대인 여성 레지스탕스들의 투쟁기… 스티븐 스필버그가 영화화 예정

⊙ 시온주의 청소년 단체 활동 통해 이념, 신념, 조직, 동지애 기른 젊은이들이 투쟁 앞장서

⊙ 이스라엘·폴란드 모두 자신들의 국가 정체성 형성에 필요한 만큼만 ‘게토 저항자들’ 기억

⊙ 시온주의 청소년 단체 활동 통해 이념, 신념, 조직, 동지애 기른 젊은이들이 투쟁 앞장서

⊙ 이스라엘·폴란드 모두 자신들의 국가 정체성 형성에 필요한 만큼만 ‘게토 저항자들’ 기억

팔레스타인 땅에서 태어나 신생 이스라엘을 세우고 지키기 위해 싸웠던 젊은이들은 홀로코스트를 겪고 이스라엘로 이주해온 유럽 유대인들을 ‘비누’라 부르며 비웃었다. 나치가 아우슈비츠 같은 절멸(絶滅)수용소에서 학살당한 유대인들의 사체(死體)에서 기름을 짜내 비누를 만들었다는 속설에서 나온 비아냥이었다. 그들에게 홀로코스트의 희생자들은 ‘양처럼 순순히 도살장으로 끌려간’ 무기력한 존재였다. 투쟁적이고 역동적인 새 이스라엘 국가는 그들을 기억할 필요가 없었다.

유대인 여성 레지스탕스 투쟁

‘유대인 여성 레지스탕스 투쟁기’라는 부제(副題)가 붙은 주디 버탤리언의 《게토의 저항자들》(책과함께)은 ‘양처럼 순순히’ 죽기를 거부했던 나치하 폴란드 게토(유대인 격리 구역)의 유대인들, 특히 젊은(어린) 여성들에 대한 얘기다. 그들은 폴란드가 패망하고 나치가 유대인들을 옥죄기 시작할 때부터 게토 내에 학교와 도서관을 만들어 어린이들을 교육하고, 외부 소식을 전하고, 게토 내에서 필요한 식품과 물자들을 밀수했다. 나치가 분할해놓은 폴란드 점령지의 경계선들을 넘나들면서 외국에 있는 유대인 조직들이 마련한 자금을 들여와서 도망 다니는 유대인들을 숨기거나 탈출시키는 일도 했다.

그리고 이들은 나치가 바르샤바를 비롯한 여러 지역의 게토에서 유대인들을 아우슈비츠 같은 절멸수용소로 완전 추방할 즈음에는 독일군으로부터 훔치거나 폴란드 레지스탕스로부터 얻은 무기들, 화염병 같은 사제(私製) 무기들을 가지고 무장봉기를 했다. 유대인들을 탄압과 학살을 무기력하게 받아들이는 나약한 존재로 여겼던 나치는 이들의 봉기에 당황했고, 그만큼 더 잔인하게 진압했다. 일부 여성은 대담하게 나치 게슈타포 간부들을 암살하기도 했다. ‘우리는 양처럼 순순히 학살로 끌려가지 않겠다’는 것이 이들의 슬로건이었다.

투쟁을 통해 ‘행동하는 사람이라는 명성을 얻은’ 이들은 어떤 사람들이었을까? 어떤 의미에서 그들은 아주 평범한 유대인들은 아니었다. 그들은 10대 시절부터 팔레스타인으로의 이주를 꿈꾸며 프리덤[Freedom·드로(Dror)], 영 가드[The Young Guard·하쇼머 하치이르(Hashomer Hatzair)] 같은 다양한 시온주의 청소년 단체에서 활동했었다. 이들은 단체 활동을 통해 강고한 신념과 이념, 체력, 조직 활동 능력, 동지애 등을 키웠다. 이러한 단련이 나치에 의한 탄압과 학살이라는 비상 상황 속에서 빛을 발했다. 특히 외모상 유대인 티가 덜 나고 폴란드 문화에 동화된 레니아 쿠키엘카 같은 여성들은 폴란드 점령지의 경계선들을 넘나들면서 레지스탕스 조직들을 연결하고 봉기를 지원하는 역할을 했다.

물론 희생도 적지 않았다. 많은 유대인이 전투 중에 죽었고, 붙잡혀서 아우슈비츠로 보내져 학살당했고, 게슈타포에게 야만적인 고문을 당했다(고문이라는 게 원래 야만적인 것이기는 하지만, 게슈타포의 고문은 그 정도가 정말 끔찍했다).

정치적 필요에 의해 밀려난 투쟁의 기억들

그리고 레니아처럼 운 좋게 살아남은 이들은 팔레스타인으로 이주해 새로운 유대인 국가 건설에 참여했다. 하지만 이들의 삶이 순탄하기만 한 것은 아니었다. ‘트라우마’니 ‘외상 후 스트레스 증후군’이니 하는 말들이 일반화되기 전이었지만, 전쟁과 홀로코스트의 생존자들은 이런 상처 때문에 고통받으며 살아야 했다. 특히 자기만 살아남았다는 죄의식이 그들을 끊임없이 괴롭혔다. 전쟁의 화염과 게슈타포의 고문을 이겨냈던 투사들 가운데는 이런 삶의 무게를 이겨내지 못하고 스스로 목숨을 끊는 이도 있었다.

이 글 맨 앞에서 얘기했던 것처럼, 새로운 국가 정체성(正體性)을 만들어나가야 했던 건국 초기 이스라엘의 정치적 환경은 이들의 삶을 더욱 이런 상황으로 몰아붙였다. 이스라엘의 정치권과 시민들은 ‘양처럼 순순히 도살장으로 끌려가기를 거부’했던 이들의 투쟁 서사(敍事)에는 관심을 기울였지만, 홀로코스트로 가족을 잃고, 투쟁 과정에서 동지를 잃고, 게슈타포에게 야만적인 고문을 받으면서 심신이 망가진 이들의 고통은 외면했다. 간혹 이들이 대중 앞에서 증언하거나 수기(手記)를 내더라도 투쟁 의지는 고취시키고 홀로코스트의 비극이나 인간적 아픔은 삭제하는 방향으로 편집을 가했다.

이러다가 이스라엘의 초기 네이션 빌딩(nation building) 과정이 마무리되는 1960년대 이후부터는 유대인들의 희생을 강조하는 ‘홀로코스트 서사’가 쏟아져 나오기 시작하면서, 이들 투사들의 이야기는 잊혔다. 유대인이 ‘세상에서 가장 혹독한 수난을 받은 지고지순(至高至純)한 민족’이 되기 위해서는 부조리(不條理)하고 피비린내 나는 투쟁의 이야기는 뒷전으로 밀려나야 했다. ‘게토의 투사’들에 대한 이스라엘의 관심은 딱 ‘정치적으로 필요’하고 ‘정치적으로 올바른’ 만큼이었던 것이다.

이들은 자신의 고향이자 활동 무대였던 폴란드에서도 잊힌 존재가 되었다. 냉전(冷戰) 시절 공산 정권 치하에서 ‘시오니즘’은 금기어(禁忌語)였고, 유대인들의 투쟁사 또한 ‘위험한 기억’이었다. 공산 정권이 무너진 후에는 새로운 폴란드 민족주의를 만들어나가는 과정에서 과거 폴란드에서 창궐했던 반(反)유대주의가 부활하기 시작했다. 제2차 세계대전 당시 ‘피해자’였다는 것을 강조해야 했던 우익 정권은 국내군(國內軍·영국에 있던 폴란드 망명정부를 지지했던 우익 성향 레지스탕스 조직)에 대한 기억은 열심히 되살리면서도 나치하에서 유대인 학살을 방조(傍助)하거나 이에 협조했던 (일부) 폴란드인들의 흑역사(黑歷史)는 덮었다. 폴란드 정부는 ‘홀로코스트 관련 범죄로 폴란드를 비난하는 것을 금지’하는 법까지 통과시켰다. 이를 어기면 투옥될 수도 있다. 우리나라의 5·18특별법이나 4·3특별법과 닮은꼴이다. 저자는 말한다.

“역사적 내러티브가 무엇을 말해도 괜찮은지를 법으로 규정하는 것은 매우 골치 아픈 일이다. 법은 진실이 아니라 정치적 선전 효과에 관심이 있는 권력을 반영하기 때문이다.”

이런 의미에서 이 책은 ‘기억’, 즉 역사는, 국가는, 민족은, 대중은 무엇을 기억하고, 무엇을 잊을 것인가에 대한 책이다. 과거사를 둘러싼 역사전쟁이 계속되고 있는 우리에게는 많은 시사점을 준다.

전체주의의 야만에 대한 경고

이 책은 무엇보다도 전체주의(全體主義)의 야만을 경고하면서, 인간으로서의 존엄을 지켜내려는 평범한 사람들이 어떻게 이에 맞서 싸웠는가를 보여주는 책이다. 이런 점에서 전체주의의 광기(狂氣)가 고개를 쳐들기 시작한 오늘날의 우리에게 많은 것을 생각하게 한다. “홀로코스트라는 공포스러운 사건은 유대인을 괴롭히는 작은 조치들이 계속 이어지면서 점차 진화한 결과라는 것, 그리고 진화의 각 단계는 최종적으로 집단 학살을 향해 나아가면서도 바로 이전 단계의 조치와 비교할 때 그리 과격해 보이지 않았다는 것은 사실이다”라는 저자의 경고는 ‘다수(多數)의 폭정(暴政)’에 의해 자유민주주의가 알게 모르게 침식(浸蝕)되어가고 있는 오늘의 한국에 주는 경고이기도 하다.

이 책은 전쟁, 게토에서의 격리, 학살, 고문, 배신, 도주, 처형, 죽음, 이별에 대한 이야기로 가득하다. 그 순간들을 견뎌내야 했던 이들에게는 “매 순간이 그들의 인생에서 가장 중요한 순간이었다. 생존해 있는 하루하루가 순전히 행운이었다”. 여성 레지스탕스였던 구스타 다비도손은 이렇게 말한다.

“우리는 울 수도, 아파할 수도, 우리의 진짜 감정을 느낄 수도 없었다. 우리는 잠시도 중단이 없는 연극, 무대 없는 연극에 출연한 배우, 쉴 틈이라고는 없는 배우였다.”

“어떤 경계선도 그들이 가는 길을 막을 수 없었다”

이러한 감정에 이입(移入)되어 책을 읽다 보면 가슴이 먹먹해진다. 그럼에도 불구하고 이 책의 분위기는 그렇게 어둡지만은 않다. 10대 후반, 20대 초중반 여성들이 주인공이어서 그런지는 몰라도 왠지 모를 낙관과 긍정의 에너지가 느껴진다. 여성 레지스탕스 차이카 그로스만은 “그들은 무엇이든 할 준비가 되어 있었으며, 어떤 경계선도 그들이 가는 길을 막을 수 없었다”고 말한다. 히르시 글릭이 빌나 게토에서 이디시어로 쓴 ‘파르티잔의 노래’에도 이런 분위기가 잘 나타나 있다.

〈여행이 끝나간다고 말하지 마라

약속의 땅을 만나지 못하리라 말하지 마라

그토록 기다리던 그때가 오리라. 오, 두려워 마라

우리의 발걸음이 그 소식을 전한다 - 우리가 왔다!〉

이런 정신을 체화(體化)한 인물이 이 책의 사실상의 주인공이라고 할 수 있는 레니아 쿠키엘카다. 나치가 분할해놓은 폴란드 점령지들을 넘나들며 연락책으로 활동하다가 게슈타포에게 붙잡혀 모진 고문을 당하고 투옥됐던 그녀는 전쟁 말기 폴란드를 탈출, 이스라엘로 이주했고 90세까지 천수(天壽)를 누렸다. 그녀는 자신이 경험했던 비극의 역사를 증언하는 일에도 앞장섰지만, 여행을 좋아하고 인생을 즐겼던 패셔니스트이기도 했다. 그리고 자신을 닮은 자손들을 남겼다. 홀로코스트에서 살아남은 폴란드 유대인의 후손이기도 한 저자는 그녀에 대해 이렇게 말한다.

“나의 영웅 레니아는 내가 원해왔던 유형의 조상을 대신하는 인물, 즉 살아남아 번성하고 삶을 만끽한 ‘행복한 유대인’이었다.”

레니아 외에도 수많은 인물이 이 책에 등장한다. 그들의 역경과 투쟁에 대한 이야기들은 잘 만든 첩보물처럼 손에 땀을 쥐게 만들고, 멋진 휴먼드라마를 보는 것처럼 가슴을 울린다. 영화 〈쉰들러리스트〉를 만들었던 스티븐 스필버그가 이 책을 바탕으로 영화를 만들 계획이라고 한다. 기대가 된다.⊙

유대인 여성 레지스탕스 투쟁

‘유대인 여성 레지스탕스 투쟁기’라는 부제(副題)가 붙은 주디 버탤리언의 《게토의 저항자들》(책과함께)은 ‘양처럼 순순히’ 죽기를 거부했던 나치하 폴란드 게토(유대인 격리 구역)의 유대인들, 특히 젊은(어린) 여성들에 대한 얘기다. 그들은 폴란드가 패망하고 나치가 유대인들을 옥죄기 시작할 때부터 게토 내에 학교와 도서관을 만들어 어린이들을 교육하고, 외부 소식을 전하고, 게토 내에서 필요한 식품과 물자들을 밀수했다. 나치가 분할해놓은 폴란드 점령지의 경계선들을 넘나들면서 외국에 있는 유대인 조직들이 마련한 자금을 들여와서 도망 다니는 유대인들을 숨기거나 탈출시키는 일도 했다.

그리고 이들은 나치가 바르샤바를 비롯한 여러 지역의 게토에서 유대인들을 아우슈비츠 같은 절멸수용소로 완전 추방할 즈음에는 독일군으로부터 훔치거나 폴란드 레지스탕스로부터 얻은 무기들, 화염병 같은 사제(私製) 무기들을 가지고 무장봉기를 했다. 유대인들을 탄압과 학살을 무기력하게 받아들이는 나약한 존재로 여겼던 나치는 이들의 봉기에 당황했고, 그만큼 더 잔인하게 진압했다. 일부 여성은 대담하게 나치 게슈타포 간부들을 암살하기도 했다. ‘우리는 양처럼 순순히 학살로 끌려가지 않겠다’는 것이 이들의 슬로건이었다.

투쟁을 통해 ‘행동하는 사람이라는 명성을 얻은’ 이들은 어떤 사람들이었을까? 어떤 의미에서 그들은 아주 평범한 유대인들은 아니었다. 그들은 10대 시절부터 팔레스타인으로의 이주를 꿈꾸며 프리덤[Freedom·드로(Dror)], 영 가드[The Young Guard·하쇼머 하치이르(Hashomer Hatzair)] 같은 다양한 시온주의 청소년 단체에서 활동했었다. 이들은 단체 활동을 통해 강고한 신념과 이념, 체력, 조직 활동 능력, 동지애 등을 키웠다. 이러한 단련이 나치에 의한 탄압과 학살이라는 비상 상황 속에서 빛을 발했다. 특히 외모상 유대인 티가 덜 나고 폴란드 문화에 동화된 레니아 쿠키엘카 같은 여성들은 폴란드 점령지의 경계선들을 넘나들면서 레지스탕스 조직들을 연결하고 봉기를 지원하는 역할을 했다.

물론 희생도 적지 않았다. 많은 유대인이 전투 중에 죽었고, 붙잡혀서 아우슈비츠로 보내져 학살당했고, 게슈타포에게 야만적인 고문을 당했다(고문이라는 게 원래 야만적인 것이기는 하지만, 게슈타포의 고문은 그 정도가 정말 끔찍했다).

정치적 필요에 의해 밀려난 투쟁의 기억들

그리고 레니아처럼 운 좋게 살아남은 이들은 팔레스타인으로 이주해 새로운 유대인 국가 건설에 참여했다. 하지만 이들의 삶이 순탄하기만 한 것은 아니었다. ‘트라우마’니 ‘외상 후 스트레스 증후군’이니 하는 말들이 일반화되기 전이었지만, 전쟁과 홀로코스트의 생존자들은 이런 상처 때문에 고통받으며 살아야 했다. 특히 자기만 살아남았다는 죄의식이 그들을 끊임없이 괴롭혔다. 전쟁의 화염과 게슈타포의 고문을 이겨냈던 투사들 가운데는 이런 삶의 무게를 이겨내지 못하고 스스로 목숨을 끊는 이도 있었다.

이 글 맨 앞에서 얘기했던 것처럼, 새로운 국가 정체성(正體性)을 만들어나가야 했던 건국 초기 이스라엘의 정치적 환경은 이들의 삶을 더욱 이런 상황으로 몰아붙였다. 이스라엘의 정치권과 시민들은 ‘양처럼 순순히 도살장으로 끌려가기를 거부’했던 이들의 투쟁 서사(敍事)에는 관심을 기울였지만, 홀로코스트로 가족을 잃고, 투쟁 과정에서 동지를 잃고, 게슈타포에게 야만적인 고문을 받으면서 심신이 망가진 이들의 고통은 외면했다. 간혹 이들이 대중 앞에서 증언하거나 수기(手記)를 내더라도 투쟁 의지는 고취시키고 홀로코스트의 비극이나 인간적 아픔은 삭제하는 방향으로 편집을 가했다.

이러다가 이스라엘의 초기 네이션 빌딩(nation building) 과정이 마무리되는 1960년대 이후부터는 유대인들의 희생을 강조하는 ‘홀로코스트 서사’가 쏟아져 나오기 시작하면서, 이들 투사들의 이야기는 잊혔다. 유대인이 ‘세상에서 가장 혹독한 수난을 받은 지고지순(至高至純)한 민족’이 되기 위해서는 부조리(不條理)하고 피비린내 나는 투쟁의 이야기는 뒷전으로 밀려나야 했다. ‘게토의 투사’들에 대한 이스라엘의 관심은 딱 ‘정치적으로 필요’하고 ‘정치적으로 올바른’ 만큼이었던 것이다.

이들은 자신의 고향이자 활동 무대였던 폴란드에서도 잊힌 존재가 되었다. 냉전(冷戰) 시절 공산 정권 치하에서 ‘시오니즘’은 금기어(禁忌語)였고, 유대인들의 투쟁사 또한 ‘위험한 기억’이었다. 공산 정권이 무너진 후에는 새로운 폴란드 민족주의를 만들어나가는 과정에서 과거 폴란드에서 창궐했던 반(反)유대주의가 부활하기 시작했다. 제2차 세계대전 당시 ‘피해자’였다는 것을 강조해야 했던 우익 정권은 국내군(國內軍·영국에 있던 폴란드 망명정부를 지지했던 우익 성향 레지스탕스 조직)에 대한 기억은 열심히 되살리면서도 나치하에서 유대인 학살을 방조(傍助)하거나 이에 협조했던 (일부) 폴란드인들의 흑역사(黑歷史)는 덮었다. 폴란드 정부는 ‘홀로코스트 관련 범죄로 폴란드를 비난하는 것을 금지’하는 법까지 통과시켰다. 이를 어기면 투옥될 수도 있다. 우리나라의 5·18특별법이나 4·3특별법과 닮은꼴이다. 저자는 말한다.

“역사적 내러티브가 무엇을 말해도 괜찮은지를 법으로 규정하는 것은 매우 골치 아픈 일이다. 법은 진실이 아니라 정치적 선전 효과에 관심이 있는 권력을 반영하기 때문이다.”

이런 의미에서 이 책은 ‘기억’, 즉 역사는, 국가는, 민족은, 대중은 무엇을 기억하고, 무엇을 잊을 것인가에 대한 책이다. 과거사를 둘러싼 역사전쟁이 계속되고 있는 우리에게는 많은 시사점을 준다.

전체주의의 야만에 대한 경고

이 책은 무엇보다도 전체주의(全體主義)의 야만을 경고하면서, 인간으로서의 존엄을 지켜내려는 평범한 사람들이 어떻게 이에 맞서 싸웠는가를 보여주는 책이다. 이런 점에서 전체주의의 광기(狂氣)가 고개를 쳐들기 시작한 오늘날의 우리에게 많은 것을 생각하게 한다. “홀로코스트라는 공포스러운 사건은 유대인을 괴롭히는 작은 조치들이 계속 이어지면서 점차 진화한 결과라는 것, 그리고 진화의 각 단계는 최종적으로 집단 학살을 향해 나아가면서도 바로 이전 단계의 조치와 비교할 때 그리 과격해 보이지 않았다는 것은 사실이다”라는 저자의 경고는 ‘다수(多數)의 폭정(暴政)’에 의해 자유민주주의가 알게 모르게 침식(浸蝕)되어가고 있는 오늘의 한국에 주는 경고이기도 하다.

이 책은 전쟁, 게토에서의 격리, 학살, 고문, 배신, 도주, 처형, 죽음, 이별에 대한 이야기로 가득하다. 그 순간들을 견뎌내야 했던 이들에게는 “매 순간이 그들의 인생에서 가장 중요한 순간이었다. 생존해 있는 하루하루가 순전히 행운이었다”. 여성 레지스탕스였던 구스타 다비도손은 이렇게 말한다.

“우리는 울 수도, 아파할 수도, 우리의 진짜 감정을 느낄 수도 없었다. 우리는 잠시도 중단이 없는 연극, 무대 없는 연극에 출연한 배우, 쉴 틈이라고는 없는 배우였다.”

“어떤 경계선도 그들이 가는 길을 막을 수 없었다”

이러한 감정에 이입(移入)되어 책을 읽다 보면 가슴이 먹먹해진다. 그럼에도 불구하고 이 책의 분위기는 그렇게 어둡지만은 않다. 10대 후반, 20대 초중반 여성들이 주인공이어서 그런지는 몰라도 왠지 모를 낙관과 긍정의 에너지가 느껴진다. 여성 레지스탕스 차이카 그로스만은 “그들은 무엇이든 할 준비가 되어 있었으며, 어떤 경계선도 그들이 가는 길을 막을 수 없었다”고 말한다. 히르시 글릭이 빌나 게토에서 이디시어로 쓴 ‘파르티잔의 노래’에도 이런 분위기가 잘 나타나 있다.

〈여행이 끝나간다고 말하지 마라

약속의 땅을 만나지 못하리라 말하지 마라

그토록 기다리던 그때가 오리라. 오, 두려워 마라

우리의 발걸음이 그 소식을 전한다 - 우리가 왔다!〉

이런 정신을 체화(體化)한 인물이 이 책의 사실상의 주인공이라고 할 수 있는 레니아 쿠키엘카다. 나치가 분할해놓은 폴란드 점령지들을 넘나들며 연락책으로 활동하다가 게슈타포에게 붙잡혀 모진 고문을 당하고 투옥됐던 그녀는 전쟁 말기 폴란드를 탈출, 이스라엘로 이주했고 90세까지 천수(天壽)를 누렸다. 그녀는 자신이 경험했던 비극의 역사를 증언하는 일에도 앞장섰지만, 여행을 좋아하고 인생을 즐겼던 패셔니스트이기도 했다. 그리고 자신을 닮은 자손들을 남겼다. 홀로코스트에서 살아남은 폴란드 유대인의 후손이기도 한 저자는 그녀에 대해 이렇게 말한다.

“나의 영웅 레니아는 내가 원해왔던 유형의 조상을 대신하는 인물, 즉 살아남아 번성하고 삶을 만끽한 ‘행복한 유대인’이었다.”

레니아 외에도 수많은 인물이 이 책에 등장한다. 그들의 역경과 투쟁에 대한 이야기들은 잘 만든 첩보물처럼 손에 땀을 쥐게 만들고, 멋진 휴먼드라마를 보는 것처럼 가슴을 울린다. 영화 〈쉰들러리스트〉를 만들었던 스티븐 스필버그가 이 책을 바탕으로 영화를 만들 계획이라고 한다. 기대가 된다.⊙