⊙ “노예 문제를 해결하지 않는다면 미국의 건국은 결코 완전할 수 없다”(독립선언문 서명자 벤저민 러시)

⊙ 링컨, “절반은 자유인, 절반은 노예로서는 미국이 지속될 수 없다”

⊙ 대한민국은 이승만 대통령을 통해 미국처럼 ‘자유로 잉태되고 모든 사람은 평등하게 창조되었다는 명제에 바쳐진’ 나라

⊙ 휴전 후 첫 3·1절 행사에 등장한 대학생 현수막, “3·1 정신 받들어 북한 동포 구출하자!”

조평세

1983년생. 런던대 킹스컬리지(KCL) 종교학 학사, 전쟁학 석사, 고려대 북한학 박사 졸업 / 現 1776연구소 대표, 《월드뷰》 부편집장, 전국청년연합 바로서다 이사 / 역서 《레이건 일레븐》 《모든 사회의 기초는 보수다》 《웨인 그루뎀의 성경과 정치》 등

⊙ 링컨, “절반은 자유인, 절반은 노예로서는 미국이 지속될 수 없다”

⊙ 대한민국은 이승만 대통령을 통해 미국처럼 ‘자유로 잉태되고 모든 사람은 평등하게 창조되었다는 명제에 바쳐진’ 나라

⊙ 휴전 후 첫 3·1절 행사에 등장한 대학생 현수막, “3·1 정신 받들어 북한 동포 구출하자!”

조평세

1983년생. 런던대 킹스컬리지(KCL) 종교학 학사, 전쟁학 석사, 고려대 북한학 박사 졸업 / 現 1776연구소 대표, 《월드뷰》 부편집장, 전국청년연합 바로서다 이사 / 역서 《레이건 일레븐》 《모든 사회의 기초는 보수다》 《웨인 그루뎀의 성경과 정치》 등

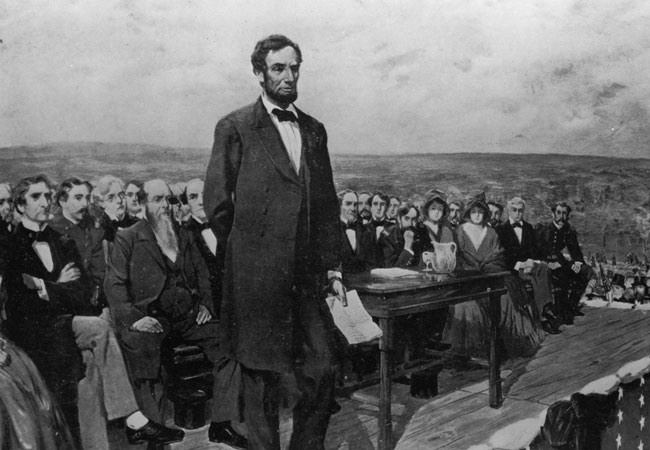

- 1863년 11월 19일 게티즈버그에서 연설하는 링컨 대통령.

이승만(李承晩) 대통령 관련 다큐멘터리 〈건국전쟁〉이 큰 화제다. 개봉한 지 한 달 만에 누적 관객 100만 명을 돌파했다. 덕분에 그동안 왜곡과 거짓으로 먹칠됐던 이승만과 그의 건국정신이 다시 조명되고 있다. 고(故) 유영익 교수 등 많은 이승만 연구자들을 통해 이미 제대로 밝혀진 진실들이 그간 묵혀져 있다가 이제야 기다렸다는 듯이 되살아나 대중의 뇌리에 박히고 있다. 문화의 놀라운 위력을 새삼 실감하게 된다.

〈건국전쟁〉에 대한 관람평은 대체로 우리 국부(國父)에 대한 ‘미안함’으로 요약된다. 이토록 위대했던 우리나라 초대·건국 대통령을 제대로 못 알아준 정도를 넘어, 그동안 그를 ‘친일파’ ‘런(run)승만’, 심지어 ‘살인마’라고 거짓말하는 일부 반(反)대한민국 세력의 준동(蠢動)에 대해 반박은커녕 모른 체 침묵하고 오히려 편승해왔던 우리의 비겁함 때문이다.

사실 우리나라 보수의 지동지서(之東之西)는 다름 아닌 이승만과 그의 건국정신을 제대로 확립하지 못한 데에 그 원인이 있다. 보수(保守)는 말 그대로 나라의 체제와 정신을 보전하고 지키는 것이다. 그런데 나라를 일으켜 세운 국부의 사상과 업적을 외면한 채 과연 무엇을 제대로 보수하겠는가. 이유가 어떠했든 박정희 정권 때부터 소극적이었던 이승만 재평가는 이후 반대한민국 세력의 대두(擡頭)와 지금껏 이어져 온 정권 찬탈(簒奪)에 대해 보수 세력이 아무런 대응을 못 하는 속수무책의 지경을 초래했다.

〈건국전쟁〉에서 그려진, 너무도 외롭고 쓸쓸한 국부 이승만을 보고 있노라면 필자는 미국의 16대 대통령 에이브러햄 링컨이 떠오른다. 그는 19세기 중반, 80여 년 전 미국을 세운 건국정신을 지키고자 전쟁까지 불사했다. 그러고 그 ‘건국전쟁’을 통해 남부의 노예를 해방함과 동시에 합중국을 지켜내는, 실로 불가능한 사명을 완수했다. 그러나 끝내 그 ‘건국의 완성’을 목격하지 못하고 때 이른 죽임을 맞이했다.

링컨의 ‘건국전쟁’

지난해 6월 필자는 아내의 유학 생활을 외조(外助)하기 위해 머물렀던 미국을 떠나면서 야심 찬 대륙 횡단을 계획했다. 아내와 함께 일곱 살과 두 돌이 된 아이들을 차에 태우고, 동부 버지니아 샬러츠빌에서 일리노이 스프링필드와 미주리 캔자스시티를 거쳐 서부 LA까지 약 4700km를 열흘 만에 돌파하는 것이었다. 굳이 스프링필드와 캔자스시티를 끼워 넣은 이유는 단순했다. 필자가 가장 좋아하는 에이브러햄 링컨과 대한민국의 은인 해리 트루먼의 고향에 들러서 두 대통령의 박물관을 꼭 방문하고 싶었기 때문이다. 가장 결정적으로 90여 년 전 이승만 대통령도 200달러짜리 중고차를 타고 미주 대륙 횡단을 했다는 기록을 접하고 자신감이 붙었다. 여정의 길목에 있는 로널드 레이건 대통령의 생가(일리노이 딕슨)와 아이젠하워 대통령 박물관(캔자스 애빌린)은 자연스레 추가됐다.

첫 번째 경유지인 링컨 박물관에서 본 링컨 대통령의 임기 시작점과 마지막 순간의 모습을 비교한 사진은 잊을 수가 없다. 4년이 조금 넘는 기간이었지만 대충 20년은 더 늙은 듯했다. 실제로 그의 임기는 1861년 2월 취임 후 두 달 만에 발발한 남북전쟁이 1865년 4월 암살 직전까지 계속되면서 그를 막중한 책무로 짓눌렀던 극심한 고뇌의 연속이었다.

링컨은 설문조사 때마다 미국인들이 ‘가장 존경하는 대통령’ 또는 ‘가장 존경하는 인물’ 중 1, 2순위로 꼽는 인물이다. 그래서 생전에도 나름의 인기를 누렸을 것이라고 마냥 생각했다. 하지만 박물관 초입에 전시된 당시 거의 모든 언론의 만평은 링컨에 대한 조롱과 비난 일색이었다. 도대체 분열과 내전을 무릅쓰면서까지 이루려 했던 그의 목적은 무엇이었을까.

미국 건국은 ‘반쪽 건국’

1776년 선포된 미국의 독립선언문은 “모든 사람이 동등하게 창조되었다”는 “자명한 진리” 위에 새로운 나라를 세울 것을 다짐하고 있다. 하지만 미국에서 흑인 노예의 해방은 거의 한 세기가 지난 후에야, 그것도 처절한 내전을 치른 끝에 이루어졌다. 그렇다면 독립선언문에 토머스 제퍼슨이 적었던 “모든 사람”은 흑인 노예들을 제외한 사람들을 의미한 것이었을까.

그렇지 않다. 국부들의 기록에 따르면 최소 1760년대부터 북부 주(州)는 물론이고 남부 주의 미국인들도 노예제에 대한 반성과 언젠가는 이를 폐지해야 한다는 의식을 공유하고 있었다. 사실 담배 수요의 감소로 노예제의 필요성도 낮아지고 있었다. 노예 문제에 대한 그들의 논쟁은 대부분 노예제 폐지의 시기와 방법에 있었지 그 당위성에 있지 않았다. 무엇보다 미국의 국부들은 미국의 독립과 노예 해방을 같은 ‘자유’의 확대로 이해했다.

한 예로 독립선언문 서명자인 벤저민 러시(Benjamin Rush)는 1773년 기고문에서 “미국의 자유는 인류 전체의 자유가 되어야 하기 때문에 미국인들이 노예제와 같은 악행(惡行)에 마땅히 반대해야 한다”면서 “노예 문제를 해결하지 않는다면 미국의 건국은 결코 완전할 수 없다”고 역설했다. 노예제를 유지하는 한, 미국의 건국은 미완의 상태이며 반쪽짜리 건국이라는 것이다.

독립선언문을 작성한 토머스 제퍼슨 자신도 당시 150명의 노예를 소유하고 있던 버지니아의 농장주였다. 하지만 그는 분명 노예제의 악함을 인지하고 있었다. 독립선언문을 작성하기 2년 전 쓴 글에서 그는 이미 노예무역의 폐지를 주장한 바 있었다. 그리고 최종적으로는 노예제 자체를 폐지해야 한다고 밝혔다. 때문에 제퍼슨은 자기 자신부터 끊어내지 못하는 노예제로 인해 평생 죄책감과 내적 갈등에 시달렸다.

무너진 미국의 양심

클렘슨(Clemson)대학의 정치철학 교수 브래들리 톰프슨(Bradley Thompson)은 미국의 독립이 사실상 ‘노예제를 끝내기 위한 혁명’이었다고 주장한다. 실제로 1776년 독립선언 이후 노예제에 대한 의존도가 낮았던 북부 주들은 연이어 노예제도를 불법화했다. 버몬트는 1777년에, 뉴햄프셔는 1779년에, 펜실베이니아는 1780년에, 로드아일랜드는 1784년에 노예제를 전면 금지했고, 코네티컷은 1784년부터 노예들의 점진적 해방 절차를 밟기 시작했다. 북부 주에서 가장 노예 인구가 많았던 뉴욕과 뉴저지에서도 노예해방운동가들의 오랜 투쟁 끝에 결국 노예제가 폐지됐다(각각 1799, 1804년).

심지어 노예 인구가 전체 인구의 거의 40%나 차지했던 남부 버지니아주에서도 1782년 소유주들이 자발적으로 노예를 해방시킬 수 있는 법안이 통과되었다. 미국 연방 차원에서는 오하이오강 이북 영토에서 노예제를 금하는 ‘북서부 조례(Northwest Ordinance)’를 만장일치로 통과시켰다. 같은 해 상정된 연방헌법에는 치열한 토론 끝에 노예제는 명시하지 못했지만, 1808년부터 노예무역을 폐지할 수 있도록 하는 조항을 담기도 했다.

그러나 노예제는 그렇게 점진적으로 해결할 수 있는 문제가 아니었다. 담배 수출은 감소했지만 19세기 초부터 폭발적으로 늘어난 면(棉) 수출은 19세기 중반 미국 전체 수출의 60%를 차지했다. 노예제에 대한 남부 농장주들의 의존성은 건국 때보다 더욱 깊어졌다. 노예 인구도 급속도로 증가하고 있었다. 미국의 경제·사회적 현실과 그 건국정신은 완전히 괴리되어버린 것이다.

급기야 1854년에는 캔자스와 네브래스카에서 노예제 허용 여부를 주민 투표로 결정하도록 하는 ‘캔자스-네브래스카 법안(Kansas-Nebraska Act)’을 통과시킨다. 일리노이 출신 상원의원 스티븐 더글러스가 제출한 이 법안은 북서부 조례는 물론이고, 미주리주를 제외한 북위 36도 30분 이북에서는 노예제를 허용하지 않는다는 1820년 ‘미주리 타협(Missouri Compromise)’도 폐기하는 것이었다.

명분은 다름 아닌 ‘주민 주권(popular sovereignty)’이었다. 주민 투표를 통한 ‘민주적’ 다수결 원칙이 독립선언문에 명시된 천부인권을 무효화할 수 있다는 선언이었다. 심지어 1857년에는 연방대법원마저 드레드 스콧 대(對) 샌퍼드(Dred Scott vs. Sanford) 판결을 통해 연방의회는 새로 편입되는 변방 주에 대해 노예제도를 금할 권리가 없다는 판결을 내렸다. 당시 판결을 주도한 대법원장 로저 태니(Roger B. Taney)는 미국의 국부들이 독립선언문에서 명시한 “모든 사람”이 흑인을 포함하지 않았다고 제멋대로 해석했다. 미국도 이렇게 ‘민주’라는 이름으로 그 건국정신을 망각하고 양심이 무너져 갔다.

미국을 깨운 리버티 벨

이때 미국인 사이 경종을 울린 하나의 상징물이 있는데 바로 현재 필라델피아 독립기념공원에 전시된 리버티 벨(자유의 종)이다. 전설에 의하면 이 리버티 벨은 1776년 7월 미국의 독립선언문이 선포되었을 때 크게 울렸다 한다. 이 18세기 유물은 매년 200만 명 이상의 관광객을 맞으며 미국 최고의 관광 자원 중 하나가 되었다. 특히 이 종은 전면에 뚜렷한 균열이 있어서 다른 종과 확연히 구분된다. 그리고 종의 머리 부분에는 “Proclaim LIBERTY Throughout all the Land unto all Inhabitants Thereof. Lev. XXV. v X(이 땅 모든 거민에게 자유를 선포하라, 레위기 25:10)”라는 성경 구절이 부조돼 있다.

노예 문제를 해결하지 못해 ‘반쪽 건국’으로 남게 된 미국을 안타까워하던 미국인들은 이 종에 부조된 레위기 구절을 기억했다. 이 구절은 오십 년째 해를 ‘희년(禧年)’으로 지키며 포로 잡힌 자들에게 놓임을 선포하라는 신(神)의 명령이었다. 미국인들, 특히 미국의 기독교인들은 건국 이후 50년이 지나가고 있음을 상기하며 이제는 노예들에게 자유를 주어야 함을 주장했다.

그리고 1835년에 한 노예제 폐지운동 단체가 처음으로 〈더 리버티 벨(The Liberty Bell)〉이라는 글을 통해 건국정신을 일깨워 다시 노예제 문제에 관심을 기울일 것을 주문했다. 연방헌법 제정 50주년인 1837년에는 《리버티(Liberty)》라는 노예제 폐지운동 잡지의 표지에 ‘자유를 공포하라(Proclaim Liberty)’라는 제목과 함께 이 종의 삽화가 실리기도 했다. 이때부터 ‘리버티 벨’이 미국인들의 잠들었던 독립정신과 양심을 깨우며 오늘날에 이르도록 미국 자유의 상징이 된 것이다.

리버티 벨은 1885년에서 1915년까지 8개의 세계박람회를 거치며 약 400개 도시에서 전시되었다. 이스라엘의 벤구리온, 남아프리카공화국의 넬슨 만델라 등 수많은 국가 지도자와 관료들이 리버티 벨을 보러 왔다. 1919년 4월 필라델피아에서 제1차 한인회의를 개최한 이승만도 시가행진 후 당시 독립기념관 내부에 있던 리버티 벨을 만지며 영감(靈感)을 얻었다.

1950년 트루먼 행정부는 리버티 벨의 복제품을 여럿 제작해 당시 미국 48개 주와 기타 영토 및 수도 워싱턴에 비치했고, 히로시마와 베를린 등의 도시에도 기증한 바 있다. 독립선언 200주년인 1976년에는 예루살렘에도 리버티 벨이 세워졌다.

한국에는 특별히 ‘살아 있는 리버티 벨’이 와 있었다. 바로 한국전쟁 당시 판문점에 창설된 캠프 리버티 벨이다. 1986년부터 캠프 키티호크와 통합되어 캠프 보니파스로 개명되었지만, 여전히 판문점 기지는 미군 장군들 사이에서 ‘캠프 리버티 벨’이라는 애칭으로 불리고 있다.

링컨의 공화당과 ‘블러디 캔자스’

리버티 벨을 통해 일깨워진 미국인들의 양심은 1854년 캔자스-네브래스카 법안이 통과되었을 때 본격적인 행동으로 나타났다. 특히 일리노이주 하원의원을 지내고 정치계를 떠났던 에이브러햄 링컨이 캔자스-네브래스카 법안에 격노하며 뜻을 같이한 사람들과 함께 공화당을 창당했다. 링컨은 이때 상원의원 선거에 출마해 스티븐 더글러스를 상대로 한 일곱 차례의 토론을 벌였다. 링컨은 선거에서는 졌지만 전국적인 유명세를 얻게 되며 공화당 대표 주자로 우뚝 서게 된다.

당시 남북전쟁의 전조(前兆)를 보여준 사건이 있었는데, 바로 ‘블러디 캔자스(Bloody Kansas)’로 불리는 유혈(流血) 충돌이다. 캔자스-네브래스카 법안이 통과되자 노예제에 찬성하는 남부 주민들이 캔자스와 미주리주 경계 지역에 대거 몰려와 정착하기 시작했다. 순전히 노예제 도입 법안 표결에 투표하기 위해서였다. 실제 생활은 미주리주에서 했지만 한쪽 발을 캔자스주에 걸쳐 주민투표권을 얻은 것이다. 동시에 노예제에 반대하는 북부 주민들도 같은 이유로 이 지역으로 몰려오기 시작했다. 독특하게도 캔자스주가 아닌 미주리주 쪽 경계에 위치한 캔자스시티도 바로 이때 이 지역에 사람들이 모이면서 형성되었다. 불과 20년 전 미국을 방문한 알렉시스 드 토크빌이 《미국의 민주주의》에서 우려했던 민주주의의 왜곡과 남용이 일어난 것이다.

링컨은 노예제를 미국의 종양이라 표현했다. 미국의 국부들이 가졌던 자유와 독립의 정신을 훼손하면서 국민 주권과 민주주의를 명분으로 종양이 퍼지도록 놔두는 것은 어불성설(語不成說)이며 국가의 자살이나 마찬가지라는 것이었다. 그는 “나라가 스스로 분쟁하면 그 나라가 설 수 없다”는 성경 구절을 인용하면서 “절반은 자유인, 절반은 노예로서는 미국이 지속될 수 없다”고 강조했다.

이후 6년 만에 16대 대통령으로 당선된 링컨은 1861년 2월 22일, 워싱턴DC로 향하는 길에 필라델피아에 들러 리버티 벨을 마주한다. 그러고 이렇게 말한다. “만약 이 (건국) 정신을 포기하지 않고는 이 나라를 구할 수 없는 것이라면, 차라리 저는 이 자리에서 암살당하는 편이 나을 것입니다.”

그렇게 목숨을 내건 다짐을 하며 백악관으로 들어간 링컨은 이미 예견된 내전을 담담히 맞는다. 그러고 만 4년 동안 미국 인구의 2.5%에 달하는 75만 명의 목숨을 앗아간 남북전쟁을 치른다. 이 사망자 수는 1·2차 세계대전과 한국 전쟁, 그리고 베트남 전쟁 중 미국인 사망자 수를 합친 것보다도 많은 것이다. 이후 남부군 장군 로버트 리(Robert Lee)의 항복을 받아낸 지 6일 만인 1865년 4월 15일 부활절에 암살당한다. 링컨은 2년 전 이미 노예 해방 선언을 했지만 실제로 남부 주 텍사스 갤버스턴에서 마지막 노예가 해방되어 자유를 얻은 것은 1865년 6월 19일이었다. 그는 노예 해방, 즉 건국의 완성을 결국 보지 못하고 죽었다.

미국을 再건국한 게티즈버그 연설

남북전쟁의 전환점이자 하이라이트는 단연 1863년 7월 1일부터 3일까지 치러진 게티즈버그 전투다. 이 전투는 양측에서 가장 많은 사상자를 발생시키며 전쟁의 판도를 바꿔놓았다. 그런데 전투 자체보다 더 중요한 국가적 순간은 이 전장을 국립묘지로 헌정(獻呈)하는 그해 11월 19일 행사에서 나왔다. 바로 불과 약 2분에 걸친 약 12개의 문장으로 이뤄진 링컨의 연설이다. 이 연설은 역사상 가장 위대한 연설 중 하나로 여겨지며 영어권에서 가장 많이 외우고 인용되는 연설로 자리매김했다. 1년 전 윤석열 대통령도 미국 상하원 합동회의에서 링컨의 게티즈버그 연설을 인용하며 연설을 시작한 바 있다.

“여든하고도 일곱 해 전에”로 시작해 “인민의, 인민에 의한, 인민을 위한 정부가 지구상에서 멸망하지 않도록 하는 것입니다”로 끝나는 이 헌정사는 “모든 사람은 평등하게 창조되었다는 명제에 바쳐진 이 나라”를 국민들에게 상기시키며 “하나님 아래서 자유의 새로운 탄생”을 선언하고, 이 시간은 사실상 미국을 재(再)건국하는 순간이 되었다. 이 연설을 통해 링컨은 미국의 국가 정체성을 재확립하며, 미국의 궤도를 다시 국부들의 건국정신 위에 올려놓은 것이다.

한 가지 여기서 주목할 대목은 비교적 많이 알려지지 않은 “여든하고도 일곱 해 전에(Fourscore and seven years ago)”라는 표현이다. ‘score’는 ‘20(스물)’을 뜻하는 영어의 고어(古語)로서, ‘Fourscore’는 ‘여든’을 의미한다. 왜 링컨은 대중 연설인 만큼 직관적인 이해가 쉽도록 “87년 전에”라고 하지 않고 “여든하고도 일곱 해 전에”라는 표현을 구사했을까. 이것은 단순히 운치를 고려한 수사적(修辭的) 선택이 아니었다. ‘예순’을 뜻하는 ‘threescore’와 ‘여든’을 뜻하는 ‘fourscore’라는 표현은 다름 아닌 당시 미국에 널리 보급되었던 킹제임스 흠정역, 제네바 성경에 각각 89번과 35번이나 나오는 계수법이었다.

링컨은 특히 성경, 특히 시편의 여러 장을 거의 외울 정도로 완전히 통달하고 그 문맥과 언어를 내면화하고 있었다. 아메리칸대학의 대니얼 드라이스바흐(Daniel Dreisbach) 교수는 이 게티즈버그 연설에 “킹제임스 성경의 운율(rhythm)과 어법(phrase), 주제(theme)가 곳곳에 담겨 있다”고 하면서, 특히 “Fourscore”라는 표현이 시편 90편 10절의 “우리의 연수가 칠십이요 강건하면 팔십(fourscore years)…”이라는 구절에서 차용한 것이라고 설명한다. 링컨은 미국의 건국 실험이 길어야 80년인 인간의 연수를 7년이나 더 지나고 있다는 사실을 말했던 것이다. 참혹한 전쟁의 한 장면이 지나간 현장에서 그는 더욱 인간 한계를 통감하며 신의 은총을 구할 수밖에 없는 인간 조건에 대한 깊은 성찰을 이 짧은 연설에 담아낸 것이다.

링컨과 성경

미국 대통령 중 대중 연설과 일상 언어 표현에서 성경을 가장 많이 인용한 사람은 단연 링컨이다. 게티즈버그 연설 다음으로 유명한 그의 1865년 2차 취임식 연설에도 700단어에 불과하지만 성경이 최소 네 구절이 인용되었고 ‘하나님’은 14번, ‘기도’는 3번 언급된다. 이 2차 취임식 연설을 통해 링컨은 남북전쟁으로 인한 미국인의 상처를 단번에 치유한다. 워싱턴DC 내셔널몰에 위치한 링컨기념관에는 게티즈버그 연설과 2차 취임식 연설이 각각 좌우 양옆에 나란히 새겨져 있다.

링컨은 공식 연설이 아니더라도 언제나 성경을 곁에 두고 매사를 성경으로 해석하며 일상에 적용했다. 링컨의 공화당을 탈당해 새로운 급진 노예해방론자 정당(Radical Democratic Party)을 창당한 존 프레몽(John C. Fremont)의 유세 현장에 불과 400명이 모인 것을 두고 참모들이 조롱하자 링컨은 곧바로 성경을 꺼내 들어 사무엘상 22장 2절(“환난당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400 명가량이었더라”)을 찾아 읽으면서 400명을 무시하지 말라고 참모들을 야단치기도 했다.

링컨은 농담을 할 때에도 성경 구절을 사용했다. 스티븐 더글러스와 토론장에 나설 때도 링컨은 스데반(Stephen)을 돌로 쳐 죽였던 무리가 사울에게 옷을 맡겼던 것(행 7:58)을 인용, 옆 사람에게 “내가 스티븐을 돌로 치는 동안 내 외투를 맡아주시오”라는 농담을 던졌다. 1864년 1센트 동전에 “우리는 신을 믿는다(In God We Trust)”라는 문구를 넣은 것도 링컨이다. 이때 지폐에도 어떤 문구를 넣으면 좋을지 의논하는 자리에서, 링컨은 “은과 금(동전)은 내게 없으나 내게 있는 것으로 네게 주노니(사도행전 3:6)”라는 구절을 넣으면 어떻겠냐고 농담을 던지기도 했다.

링컨은 자신의 비극적인 죽음조차도 성경을 통해 미리 예견한 바 있다. 그가 암살당하기 꼭 1년 전인 1864년 부활절 즈음, 그는 백악관을 찾아온 어느 목사에게 자신이 신명기(申命記) 3장을 계속 반복적으로 묵상하게 된다고 말하면서 이렇게 고백했다고 한다.

“이스라엘 백성의 죄로 인해 요르단강을 건너 약속의 땅에 들어가지 못하는 것에 대해 모세가 하나님께 따지지 않았던 것처럼, 나도 내가 받은 약속(흑인 노예 해방)을 보기 전에 나를 데려가신다고 해도 불평하지 않으렵니다.”

게티즈버그 연설의 영감이 된 시편 90편도 요르단강을 앞에 두고 죽음을 맞은 모세의 마지막 기도이다.

대한민국 재건할 자유통일의 목표

놀랍게도 게티즈버그 연설 속에는 우리 대한민국을 연상케 하는 내용도 있다. 두 번째 문단의 다음 대목이다.

“우리는 [미국]이, 또는 [미국과 같이] 그렇게 [자유로] 잉태되고 바쳐진 그 어떤 나라라도 과연 오래 지속할 수 있을지를 시험하는 위대한 내전을 치르고 있습니다(We are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any other nation so conceived and so dedicated, can long endure).”

그렇다. 우리 대한민국이야말로 이승만 대통령을 통해 미국을 꼭 빼닮은, ‘자유로 잉태되고 모든 사람은 평등하게 창조되었다는 명제에 바쳐진’ 나라가 아닌가. 그 나라가 과연 오래 지속될 수 있을지는 링컨의 건국전쟁과 재건국을 통해 증명되었다. 이제 우리 국부 이승만의 사상과 정신을 다시 살리는 건국전쟁을 치르고, 북한의 동포들을 기억하며 자유통일을 꿈꾸는 것이 우리가 나아가야 할 길이다.

지난 3·1절 기념사에서 윤석열 대통령도 같은 뜻을 밝혔다. “3·1운동은 모두가 자유와 풍요를 누리는 통일로 비로소 완결되는 것”이고 “이제… 모든 국민이 주인인 자유로운 통일 한반도를 향해 나아가야 한다”고 강조한 것이다. 그리고 “기미 독립선언의 정신을 다시 일으켜, 자유를 확대하고 평화를 확장하며 번영의 길로 나아가야 한다. 그 길 끝에 있는 통일을 향해 모두의 마음을 모아야 한다”고도 했다.

놀랍게도 휴전 후 첫 3·1절 행사에서도 한국의 대학생들은 다음과 같은 구호가 적힌 플래카드를 들고 시가행진을 했다.

“3·1정신 받들어 북한 동포 구출하자!”

사실 기미독립선언서가 밝히고 있듯이 3·1운동의 정신은 애초부터 일본을 미워하는 ‘구구한 감정’ 따위가 아니었다. 그것은 “인류가 모두 평등하다는 큰 뜻”에 의거해 “우리 국민도 영원히 자유롭게 발전하려는 것이며, 인류가 양심에 따라 만들어가는 시대의 큰 흐름에 발맞추려는 것”이었다. 결국 그것은 “양심에 따라 진리와 함께 나아가며” 북한 동포에게도 “오직 자유로운 정신을 드날리는 것”이다.

이승만 대통령도 다큐멘터리 〈건국전쟁〉에서도 나온 미국 의회 상하원 합동회의 연설에서 미국의 국부들을 언급하고 링컨의 말을 인용했다.

“이러한 이상과 원칙들은 바로 미국 독립의 아버지들인 조지 워싱턴과 토머스 제퍼슨에 의해서 선양됐고, 그 후 ‘절반의 자유인과 절반의 노예로는 지속할 수 없다’며 연방을 지키기 위한 투쟁을 주저하지 않았던 위대한 해방자 에이브러햄 링컨에 의해서 다시 재건되었습니다. 친구들이여, 우리는 절반의 공산주의, 절반의 민주주의의 세계에는 평화가 돌아올 수 없다는 것을 명심해야 합니다.”

다름 아닌, 보수의 정신이다. ‘미국 보수주의의 교훈’은 우리에게 진작부터 이미 이승만이 보여주었다. 보수의 길은 우리 모두 ‘리틀 이승만’이 되는 것이다.⊙

〈건국전쟁〉에 대한 관람평은 대체로 우리 국부(國父)에 대한 ‘미안함’으로 요약된다. 이토록 위대했던 우리나라 초대·건국 대통령을 제대로 못 알아준 정도를 넘어, 그동안 그를 ‘친일파’ ‘런(run)승만’, 심지어 ‘살인마’라고 거짓말하는 일부 반(反)대한민국 세력의 준동(蠢動)에 대해 반박은커녕 모른 체 침묵하고 오히려 편승해왔던 우리의 비겁함 때문이다.

사실 우리나라 보수의 지동지서(之東之西)는 다름 아닌 이승만과 그의 건국정신을 제대로 확립하지 못한 데에 그 원인이 있다. 보수(保守)는 말 그대로 나라의 체제와 정신을 보전하고 지키는 것이다. 그런데 나라를 일으켜 세운 국부의 사상과 업적을 외면한 채 과연 무엇을 제대로 보수하겠는가. 이유가 어떠했든 박정희 정권 때부터 소극적이었던 이승만 재평가는 이후 반대한민국 세력의 대두(擡頭)와 지금껏 이어져 온 정권 찬탈(簒奪)에 대해 보수 세력이 아무런 대응을 못 하는 속수무책의 지경을 초래했다.

〈건국전쟁〉에서 그려진, 너무도 외롭고 쓸쓸한 국부 이승만을 보고 있노라면 필자는 미국의 16대 대통령 에이브러햄 링컨이 떠오른다. 그는 19세기 중반, 80여 년 전 미국을 세운 건국정신을 지키고자 전쟁까지 불사했다. 그러고 그 ‘건국전쟁’을 통해 남부의 노예를 해방함과 동시에 합중국을 지켜내는, 실로 불가능한 사명을 완수했다. 그러나 끝내 그 ‘건국의 완성’을 목격하지 못하고 때 이른 죽임을 맞이했다.

링컨의 ‘건국전쟁’

지난해 6월 필자는 아내의 유학 생활을 외조(外助)하기 위해 머물렀던 미국을 떠나면서 야심 찬 대륙 횡단을 계획했다. 아내와 함께 일곱 살과 두 돌이 된 아이들을 차에 태우고, 동부 버지니아 샬러츠빌에서 일리노이 스프링필드와 미주리 캔자스시티를 거쳐 서부 LA까지 약 4700km를 열흘 만에 돌파하는 것이었다. 굳이 스프링필드와 캔자스시티를 끼워 넣은 이유는 단순했다. 필자가 가장 좋아하는 에이브러햄 링컨과 대한민국의 은인 해리 트루먼의 고향에 들러서 두 대통령의 박물관을 꼭 방문하고 싶었기 때문이다. 가장 결정적으로 90여 년 전 이승만 대통령도 200달러짜리 중고차를 타고 미주 대륙 횡단을 했다는 기록을 접하고 자신감이 붙었다. 여정의 길목에 있는 로널드 레이건 대통령의 생가(일리노이 딕슨)와 아이젠하워 대통령 박물관(캔자스 애빌린)은 자연스레 추가됐다.

첫 번째 경유지인 링컨 박물관에서 본 링컨 대통령의 임기 시작점과 마지막 순간의 모습을 비교한 사진은 잊을 수가 없다. 4년이 조금 넘는 기간이었지만 대충 20년은 더 늙은 듯했다. 실제로 그의 임기는 1861년 2월 취임 후 두 달 만에 발발한 남북전쟁이 1865년 4월 암살 직전까지 계속되면서 그를 막중한 책무로 짓눌렀던 극심한 고뇌의 연속이었다.

링컨은 설문조사 때마다 미국인들이 ‘가장 존경하는 대통령’ 또는 ‘가장 존경하는 인물’ 중 1, 2순위로 꼽는 인물이다. 그래서 생전에도 나름의 인기를 누렸을 것이라고 마냥 생각했다. 하지만 박물관 초입에 전시된 당시 거의 모든 언론의 만평은 링컨에 대한 조롱과 비난 일색이었다. 도대체 분열과 내전을 무릅쓰면서까지 이루려 했던 그의 목적은 무엇이었을까.

미국 건국은 ‘반쪽 건국’

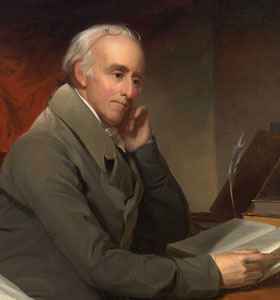

|

| 벤저민 러시 |

그렇지 않다. 국부들의 기록에 따르면 최소 1760년대부터 북부 주(州)는 물론이고 남부 주의 미국인들도 노예제에 대한 반성과 언젠가는 이를 폐지해야 한다는 의식을 공유하고 있었다. 사실 담배 수요의 감소로 노예제의 필요성도 낮아지고 있었다. 노예 문제에 대한 그들의 논쟁은 대부분 노예제 폐지의 시기와 방법에 있었지 그 당위성에 있지 않았다. 무엇보다 미국의 국부들은 미국의 독립과 노예 해방을 같은 ‘자유’의 확대로 이해했다.

한 예로 독립선언문 서명자인 벤저민 러시(Benjamin Rush)는 1773년 기고문에서 “미국의 자유는 인류 전체의 자유가 되어야 하기 때문에 미국인들이 노예제와 같은 악행(惡行)에 마땅히 반대해야 한다”면서 “노예 문제를 해결하지 않는다면 미국의 건국은 결코 완전할 수 없다”고 역설했다. 노예제를 유지하는 한, 미국의 건국은 미완의 상태이며 반쪽짜리 건국이라는 것이다.

독립선언문을 작성한 토머스 제퍼슨 자신도 당시 150명의 노예를 소유하고 있던 버지니아의 농장주였다. 하지만 그는 분명 노예제의 악함을 인지하고 있었다. 독립선언문을 작성하기 2년 전 쓴 글에서 그는 이미 노예무역의 폐지를 주장한 바 있었다. 그리고 최종적으로는 노예제 자체를 폐지해야 한다고 밝혔다. 때문에 제퍼슨은 자기 자신부터 끊어내지 못하는 노예제로 인해 평생 죄책감과 내적 갈등에 시달렸다.

무너진 미국의 양심

클렘슨(Clemson)대학의 정치철학 교수 브래들리 톰프슨(Bradley Thompson)은 미국의 독립이 사실상 ‘노예제를 끝내기 위한 혁명’이었다고 주장한다. 실제로 1776년 독립선언 이후 노예제에 대한 의존도가 낮았던 북부 주들은 연이어 노예제도를 불법화했다. 버몬트는 1777년에, 뉴햄프셔는 1779년에, 펜실베이니아는 1780년에, 로드아일랜드는 1784년에 노예제를 전면 금지했고, 코네티컷은 1784년부터 노예들의 점진적 해방 절차를 밟기 시작했다. 북부 주에서 가장 노예 인구가 많았던 뉴욕과 뉴저지에서도 노예해방운동가들의 오랜 투쟁 끝에 결국 노예제가 폐지됐다(각각 1799, 1804년).

심지어 노예 인구가 전체 인구의 거의 40%나 차지했던 남부 버지니아주에서도 1782년 소유주들이 자발적으로 노예를 해방시킬 수 있는 법안이 통과되었다. 미국 연방 차원에서는 오하이오강 이북 영토에서 노예제를 금하는 ‘북서부 조례(Northwest Ordinance)’를 만장일치로 통과시켰다. 같은 해 상정된 연방헌법에는 치열한 토론 끝에 노예제는 명시하지 못했지만, 1808년부터 노예무역을 폐지할 수 있도록 하는 조항을 담기도 했다.

그러나 노예제는 그렇게 점진적으로 해결할 수 있는 문제가 아니었다. 담배 수출은 감소했지만 19세기 초부터 폭발적으로 늘어난 면(棉) 수출은 19세기 중반 미국 전체 수출의 60%를 차지했다. 노예제에 대한 남부 농장주들의 의존성은 건국 때보다 더욱 깊어졌다. 노예 인구도 급속도로 증가하고 있었다. 미국의 경제·사회적 현실과 그 건국정신은 완전히 괴리되어버린 것이다.

급기야 1854년에는 캔자스와 네브래스카에서 노예제 허용 여부를 주민 투표로 결정하도록 하는 ‘캔자스-네브래스카 법안(Kansas-Nebraska Act)’을 통과시킨다. 일리노이 출신 상원의원 스티븐 더글러스가 제출한 이 법안은 북서부 조례는 물론이고, 미주리주를 제외한 북위 36도 30분 이북에서는 노예제를 허용하지 않는다는 1820년 ‘미주리 타협(Missouri Compromise)’도 폐기하는 것이었다.

명분은 다름 아닌 ‘주민 주권(popular sovereignty)’이었다. 주민 투표를 통한 ‘민주적’ 다수결 원칙이 독립선언문에 명시된 천부인권을 무효화할 수 있다는 선언이었다. 심지어 1857년에는 연방대법원마저 드레드 스콧 대(對) 샌퍼드(Dred Scott vs. Sanford) 판결을 통해 연방의회는 새로 편입되는 변방 주에 대해 노예제도를 금할 권리가 없다는 판결을 내렸다. 당시 판결을 주도한 대법원장 로저 태니(Roger B. Taney)는 미국의 국부들이 독립선언문에서 명시한 “모든 사람”이 흑인을 포함하지 않았다고 제멋대로 해석했다. 미국도 이렇게 ‘민주’라는 이름으로 그 건국정신을 망각하고 양심이 무너져 갔다.

미국을 깨운 리버티 벨

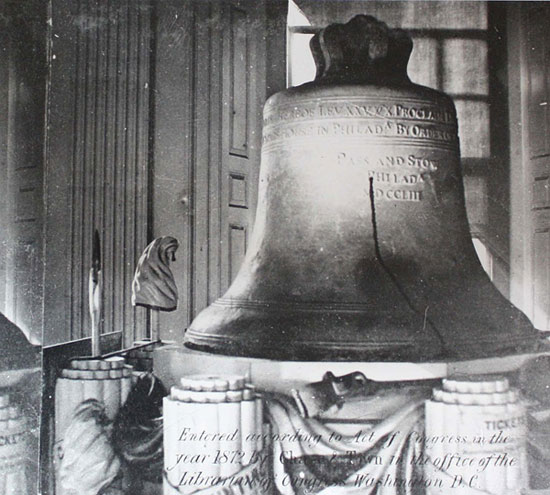

|

| 미국 필라델피아 독립기념공원에 전시된 ‘리버티 벨’ 모습. |

노예 문제를 해결하지 못해 ‘반쪽 건국’으로 남게 된 미국을 안타까워하던 미국인들은 이 종에 부조된 레위기 구절을 기억했다. 이 구절은 오십 년째 해를 ‘희년(禧年)’으로 지키며 포로 잡힌 자들에게 놓임을 선포하라는 신(神)의 명령이었다. 미국인들, 특히 미국의 기독교인들은 건국 이후 50년이 지나가고 있음을 상기하며 이제는 노예들에게 자유를 주어야 함을 주장했다.

그리고 1835년에 한 노예제 폐지운동 단체가 처음으로 〈더 리버티 벨(The Liberty Bell)〉이라는 글을 통해 건국정신을 일깨워 다시 노예제 문제에 관심을 기울일 것을 주문했다. 연방헌법 제정 50주년인 1837년에는 《리버티(Liberty)》라는 노예제 폐지운동 잡지의 표지에 ‘자유를 공포하라(Proclaim Liberty)’라는 제목과 함께 이 종의 삽화가 실리기도 했다. 이때부터 ‘리버티 벨’이 미국인들의 잠들었던 독립정신과 양심을 깨우며 오늘날에 이르도록 미국 자유의 상징이 된 것이다.

리버티 벨은 1885년에서 1915년까지 8개의 세계박람회를 거치며 약 400개 도시에서 전시되었다. 이스라엘의 벤구리온, 남아프리카공화국의 넬슨 만델라 등 수많은 국가 지도자와 관료들이 리버티 벨을 보러 왔다. 1919년 4월 필라델피아에서 제1차 한인회의를 개최한 이승만도 시가행진 후 당시 독립기념관 내부에 있던 리버티 벨을 만지며 영감(靈感)을 얻었다.

1950년 트루먼 행정부는 리버티 벨의 복제품을 여럿 제작해 당시 미국 48개 주와 기타 영토 및 수도 워싱턴에 비치했고, 히로시마와 베를린 등의 도시에도 기증한 바 있다. 독립선언 200주년인 1976년에는 예루살렘에도 리버티 벨이 세워졌다.

한국에는 특별히 ‘살아 있는 리버티 벨’이 와 있었다. 바로 한국전쟁 당시 판문점에 창설된 캠프 리버티 벨이다. 1986년부터 캠프 키티호크와 통합되어 캠프 보니파스로 개명되었지만, 여전히 판문점 기지는 미군 장군들 사이에서 ‘캠프 리버티 벨’이라는 애칭으로 불리고 있다.

링컨의 공화당과 ‘블러디 캔자스’

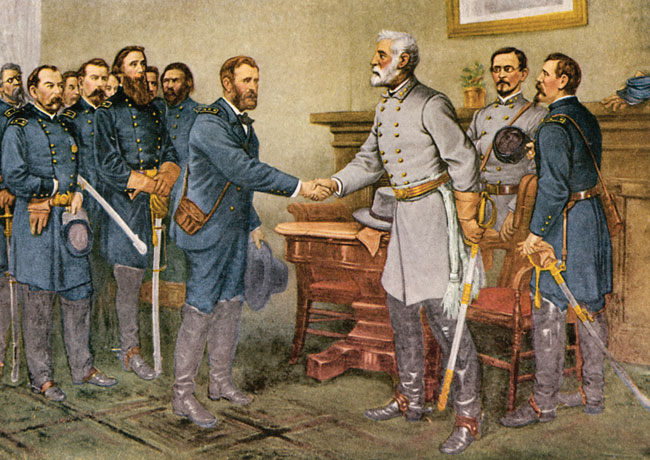

|

| 1865년 4월 9일 남군 총사령관 리 장군(오른쪽)이 버지니아주 애퍼매톡스에서 북군의 그랜트 장군에게 항복하면서 남북전쟁은 끝이 났다. |

당시 남북전쟁의 전조(前兆)를 보여준 사건이 있었는데, 바로 ‘블러디 캔자스(Bloody Kansas)’로 불리는 유혈(流血) 충돌이다. 캔자스-네브래스카 법안이 통과되자 노예제에 찬성하는 남부 주민들이 캔자스와 미주리주 경계 지역에 대거 몰려와 정착하기 시작했다. 순전히 노예제 도입 법안 표결에 투표하기 위해서였다. 실제 생활은 미주리주에서 했지만 한쪽 발을 캔자스주에 걸쳐 주민투표권을 얻은 것이다. 동시에 노예제에 반대하는 북부 주민들도 같은 이유로 이 지역으로 몰려오기 시작했다. 독특하게도 캔자스주가 아닌 미주리주 쪽 경계에 위치한 캔자스시티도 바로 이때 이 지역에 사람들이 모이면서 형성되었다. 불과 20년 전 미국을 방문한 알렉시스 드 토크빌이 《미국의 민주주의》에서 우려했던 민주주의의 왜곡과 남용이 일어난 것이다.

링컨은 노예제를 미국의 종양이라 표현했다. 미국의 국부들이 가졌던 자유와 독립의 정신을 훼손하면서 국민 주권과 민주주의를 명분으로 종양이 퍼지도록 놔두는 것은 어불성설(語不成說)이며 국가의 자살이나 마찬가지라는 것이었다. 그는 “나라가 스스로 분쟁하면 그 나라가 설 수 없다”는 성경 구절을 인용하면서 “절반은 자유인, 절반은 노예로서는 미국이 지속될 수 없다”고 강조했다.

이후 6년 만에 16대 대통령으로 당선된 링컨은 1861년 2월 22일, 워싱턴DC로 향하는 길에 필라델피아에 들러 리버티 벨을 마주한다. 그러고 이렇게 말한다. “만약 이 (건국) 정신을 포기하지 않고는 이 나라를 구할 수 없는 것이라면, 차라리 저는 이 자리에서 암살당하는 편이 나을 것입니다.”

그렇게 목숨을 내건 다짐을 하며 백악관으로 들어간 링컨은 이미 예견된 내전을 담담히 맞는다. 그러고 만 4년 동안 미국 인구의 2.5%에 달하는 75만 명의 목숨을 앗아간 남북전쟁을 치른다. 이 사망자 수는 1·2차 세계대전과 한국 전쟁, 그리고 베트남 전쟁 중 미국인 사망자 수를 합친 것보다도 많은 것이다. 이후 남부군 장군 로버트 리(Robert Lee)의 항복을 받아낸 지 6일 만인 1865년 4월 15일 부활절에 암살당한다. 링컨은 2년 전 이미 노예 해방 선언을 했지만 실제로 남부 주 텍사스 갤버스턴에서 마지막 노예가 해방되어 자유를 얻은 것은 1865년 6월 19일이었다. 그는 노예 해방, 즉 건국의 완성을 결국 보지 못하고 죽었다.

미국을 再건국한 게티즈버그 연설

남북전쟁의 전환점이자 하이라이트는 단연 1863년 7월 1일부터 3일까지 치러진 게티즈버그 전투다. 이 전투는 양측에서 가장 많은 사상자를 발생시키며 전쟁의 판도를 바꿔놓았다. 그런데 전투 자체보다 더 중요한 국가적 순간은 이 전장을 국립묘지로 헌정(獻呈)하는 그해 11월 19일 행사에서 나왔다. 바로 불과 약 2분에 걸친 약 12개의 문장으로 이뤄진 링컨의 연설이다. 이 연설은 역사상 가장 위대한 연설 중 하나로 여겨지며 영어권에서 가장 많이 외우고 인용되는 연설로 자리매김했다. 1년 전 윤석열 대통령도 미국 상하원 합동회의에서 링컨의 게티즈버그 연설을 인용하며 연설을 시작한 바 있다.

“여든하고도 일곱 해 전에”로 시작해 “인민의, 인민에 의한, 인민을 위한 정부가 지구상에서 멸망하지 않도록 하는 것입니다”로 끝나는 이 헌정사는 “모든 사람은 평등하게 창조되었다는 명제에 바쳐진 이 나라”를 국민들에게 상기시키며 “하나님 아래서 자유의 새로운 탄생”을 선언하고, 이 시간은 사실상 미국을 재(再)건국하는 순간이 되었다. 이 연설을 통해 링컨은 미국의 국가 정체성을 재확립하며, 미국의 궤도를 다시 국부들의 건국정신 위에 올려놓은 것이다.

한 가지 여기서 주목할 대목은 비교적 많이 알려지지 않은 “여든하고도 일곱 해 전에(Fourscore and seven years ago)”라는 표현이다. ‘score’는 ‘20(스물)’을 뜻하는 영어의 고어(古語)로서, ‘Fourscore’는 ‘여든’을 의미한다. 왜 링컨은 대중 연설인 만큼 직관적인 이해가 쉽도록 “87년 전에”라고 하지 않고 “여든하고도 일곱 해 전에”라는 표현을 구사했을까. 이것은 단순히 운치를 고려한 수사적(修辭的) 선택이 아니었다. ‘예순’을 뜻하는 ‘threescore’와 ‘여든’을 뜻하는 ‘fourscore’라는 표현은 다름 아닌 당시 미국에 널리 보급되었던 킹제임스 흠정역, 제네바 성경에 각각 89번과 35번이나 나오는 계수법이었다.

링컨은 특히 성경, 특히 시편의 여러 장을 거의 외울 정도로 완전히 통달하고 그 문맥과 언어를 내면화하고 있었다. 아메리칸대학의 대니얼 드라이스바흐(Daniel Dreisbach) 교수는 이 게티즈버그 연설에 “킹제임스 성경의 운율(rhythm)과 어법(phrase), 주제(theme)가 곳곳에 담겨 있다”고 하면서, 특히 “Fourscore”라는 표현이 시편 90편 10절의 “우리의 연수가 칠십이요 강건하면 팔십(fourscore years)…”이라는 구절에서 차용한 것이라고 설명한다. 링컨은 미국의 건국 실험이 길어야 80년인 인간의 연수를 7년이나 더 지나고 있다는 사실을 말했던 것이다. 참혹한 전쟁의 한 장면이 지나간 현장에서 그는 더욱 인간 한계를 통감하며 신의 은총을 구할 수밖에 없는 인간 조건에 대한 깊은 성찰을 이 짧은 연설에 담아낸 것이다.

링컨과 성경

|

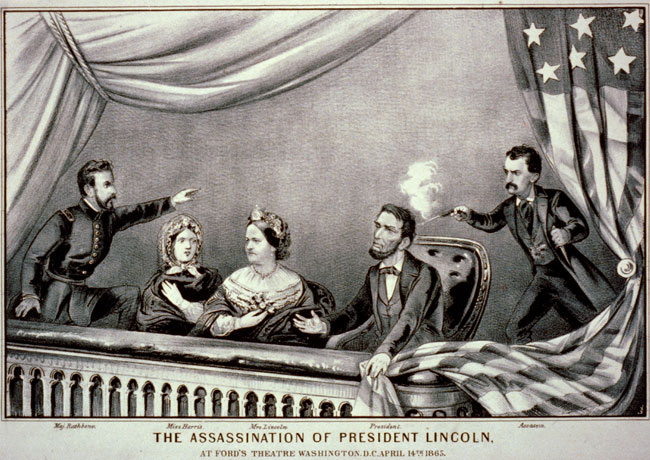

| 링컨은 1865년 4월 15일 남부 지지자 존 윌크스 부스에게 암살됐다. |

링컨은 공식 연설이 아니더라도 언제나 성경을 곁에 두고 매사를 성경으로 해석하며 일상에 적용했다. 링컨의 공화당을 탈당해 새로운 급진 노예해방론자 정당(Radical Democratic Party)을 창당한 존 프레몽(John C. Fremont)의 유세 현장에 불과 400명이 모인 것을 두고 참모들이 조롱하자 링컨은 곧바로 성경을 꺼내 들어 사무엘상 22장 2절(“환난당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 원통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께한 자가 400 명가량이었더라”)을 찾아 읽으면서 400명을 무시하지 말라고 참모들을 야단치기도 했다.

링컨은 농담을 할 때에도 성경 구절을 사용했다. 스티븐 더글러스와 토론장에 나설 때도 링컨은 스데반(Stephen)을 돌로 쳐 죽였던 무리가 사울에게 옷을 맡겼던 것(행 7:58)을 인용, 옆 사람에게 “내가 스티븐을 돌로 치는 동안 내 외투를 맡아주시오”라는 농담을 던졌다. 1864년 1센트 동전에 “우리는 신을 믿는다(In God We Trust)”라는 문구를 넣은 것도 링컨이다. 이때 지폐에도 어떤 문구를 넣으면 좋을지 의논하는 자리에서, 링컨은 “은과 금(동전)은 내게 없으나 내게 있는 것으로 네게 주노니(사도행전 3:6)”라는 구절을 넣으면 어떻겠냐고 농담을 던지기도 했다.

링컨은 자신의 비극적인 죽음조차도 성경을 통해 미리 예견한 바 있다. 그가 암살당하기 꼭 1년 전인 1864년 부활절 즈음, 그는 백악관을 찾아온 어느 목사에게 자신이 신명기(申命記) 3장을 계속 반복적으로 묵상하게 된다고 말하면서 이렇게 고백했다고 한다.

“이스라엘 백성의 죄로 인해 요르단강을 건너 약속의 땅에 들어가지 못하는 것에 대해 모세가 하나님께 따지지 않았던 것처럼, 나도 내가 받은 약속(흑인 노예 해방)을 보기 전에 나를 데려가신다고 해도 불평하지 않으렵니다.”

게티즈버그 연설의 영감이 된 시편 90편도 요르단강을 앞에 두고 죽음을 맞은 모세의 마지막 기도이다.

대한민국 재건할 자유통일의 목표

|

| 휴전 이후 첫 3·1절인 1954년 3월 1일 학생들은 “3·1정신 받들어 북한 동포 구출하자!”는 플래카드를 들고 시가행진을 했다. |

“우리는 [미국]이, 또는 [미국과 같이] 그렇게 [자유로] 잉태되고 바쳐진 그 어떤 나라라도 과연 오래 지속할 수 있을지를 시험하는 위대한 내전을 치르고 있습니다(We are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any other nation so conceived and so dedicated, can long endure).”

그렇다. 우리 대한민국이야말로 이승만 대통령을 통해 미국을 꼭 빼닮은, ‘자유로 잉태되고 모든 사람은 평등하게 창조되었다는 명제에 바쳐진’ 나라가 아닌가. 그 나라가 과연 오래 지속될 수 있을지는 링컨의 건국전쟁과 재건국을 통해 증명되었다. 이제 우리 국부 이승만의 사상과 정신을 다시 살리는 건국전쟁을 치르고, 북한의 동포들을 기억하며 자유통일을 꿈꾸는 것이 우리가 나아가야 할 길이다.

지난 3·1절 기념사에서 윤석열 대통령도 같은 뜻을 밝혔다. “3·1운동은 모두가 자유와 풍요를 누리는 통일로 비로소 완결되는 것”이고 “이제… 모든 국민이 주인인 자유로운 통일 한반도를 향해 나아가야 한다”고 강조한 것이다. 그리고 “기미 독립선언의 정신을 다시 일으켜, 자유를 확대하고 평화를 확장하며 번영의 길로 나아가야 한다. 그 길 끝에 있는 통일을 향해 모두의 마음을 모아야 한다”고도 했다.

놀랍게도 휴전 후 첫 3·1절 행사에서도 한국의 대학생들은 다음과 같은 구호가 적힌 플래카드를 들고 시가행진을 했다.

“3·1정신 받들어 북한 동포 구출하자!”

사실 기미독립선언서가 밝히고 있듯이 3·1운동의 정신은 애초부터 일본을 미워하는 ‘구구한 감정’ 따위가 아니었다. 그것은 “인류가 모두 평등하다는 큰 뜻”에 의거해 “우리 국민도 영원히 자유롭게 발전하려는 것이며, 인류가 양심에 따라 만들어가는 시대의 큰 흐름에 발맞추려는 것”이었다. 결국 그것은 “양심에 따라 진리와 함께 나아가며” 북한 동포에게도 “오직 자유로운 정신을 드날리는 것”이다.

이승만 대통령도 다큐멘터리 〈건국전쟁〉에서도 나온 미국 의회 상하원 합동회의 연설에서 미국의 국부들을 언급하고 링컨의 말을 인용했다.

“이러한 이상과 원칙들은 바로 미국 독립의 아버지들인 조지 워싱턴과 토머스 제퍼슨에 의해서 선양됐고, 그 후 ‘절반의 자유인과 절반의 노예로는 지속할 수 없다’며 연방을 지키기 위한 투쟁을 주저하지 않았던 위대한 해방자 에이브러햄 링컨에 의해서 다시 재건되었습니다. 친구들이여, 우리는 절반의 공산주의, 절반의 민주주의의 세계에는 평화가 돌아올 수 없다는 것을 명심해야 합니다.”

다름 아닌, 보수의 정신이다. ‘미국 보수주의의 교훈’은 우리에게 진작부터 이미 이승만이 보여주었다. 보수의 길은 우리 모두 ‘리틀 이승만’이 되는 것이다.⊙