⊙ 막부나 번보다 일본을 먼저 생각, 타협으로 외세 개입 막아

⊙ 막부의 총리 이이 나오스케가 암살된 사쿠라다몬

⊙ 가쓰 가이슈의 자취 어린 센조쿠이케

⊙ 만화 〈슬램덩크〉 마니아들의 성지가 된 첫 번째 막부의 설립지 가마쿠라

⊙ 프로레슬러 역도산이 묻힌 이케가미혼몬지

⊙ ‘마지막 쇼군’ 도쿠가와 요시노부, ‘일본 자본주의의 아버지’ 시부사와 에이이치가 묻힌 야나카묘지

⊙ 막부 잔당들이 최후의 저항을 했던 우에노공원

⊙ 막부의 총리 이이 나오스케가 암살된 사쿠라다몬

⊙ 가쓰 가이슈의 자취 어린 센조쿠이케

⊙ 만화 〈슬램덩크〉 마니아들의 성지가 된 첫 번째 막부의 설립지 가마쿠라

⊙ 프로레슬러 역도산이 묻힌 이케가미혼몬지

⊙ ‘마지막 쇼군’ 도쿠가와 요시노부, ‘일본 자본주의의 아버지’ 시부사와 에이이치가 묻힌 야나카묘지

⊙ 막부 잔당들이 최후의 저항을 했던 우에노공원

- 도쿄 우에노공원에 있는 사이고 다카모리의 동상. 사진=배진영

오늘날 일본 도쿄(東京) 우에노(上野)공원 일대는 일본의 문화와 예술, 과학의 전당이다. 도쿄국립박물관, 도쿄국립박물관 헤이세이관(平成館), 국립서양미술관, 도쿄도미술관, 도쿄국립과학박물관, 도쿄예술대학…. 여기에 더해 우에노동물원도 있다. 공원은 일상의 분주함을 잠시 잊고 휴식을 취하러 온 시민들과 외국인 관광객들의 발길이 이어진다. 이곳에서 144년 전 도쿠가와 막부(德川幕府)의 종언(終焉)을 고하는 전투가 있었다는 사실을 아는 사람은 그리 많지 않을 것이다. 공원 남쪽 입구에는 평상복 차림으로 개를 끌고 산책하는 뚱뚱한 사내의 동상(銅像)이 있다. 오래전부터 우에노공원의 상징처럼 되어 있는 동상이다. 사내의 이름은 사이고 다카모리(西鄉隆盛·1828~1877년). 메이지유신(明治維新) 3걸(傑) 중 하나이자 일본인들이 가장 좋아하는 역사적 인물 중 하나이기도 하다. 이번 도쿄 역사 기행은 도쿠가와 막부가 무너지고 메이지 신정권이 들어서던 시기에 100만 인구가 사는 에도(江戶)가 전화(戰火)에 휩싸이는 것을 막고 일본이 새 시대로 나아가는 길을 열었던 두 사나이, 사이고 다카모리와 가쓰 가이슈(勝海舟·1823~1899년)의 흔적을 찾아가는 여행이다.

요시다 쇼인이 처형된 짓시공원

도쿄에 도착한 때는 10월 24일 오후. 오후 5시가 일몰(日沒) 시각이다. 해가 떨어지기 전에 얼른 돌아볼 수 있는 곳을 가야 했다. 그래서 찾은 곳이 숙소가 있는 우에노에서 전철로 15분 거리에 있는 고덴마초(小傳馬町)의 짓시(十思)공원이다. 동네 어린이공원 수준의 작은 공원이다.

이곳은 요시다 쇼인(吉田松陰·1830~1859년)이 최후를 맞은 곳이다. 요시다 쇼인은 막부의 공안 책임자였던 마나베 아키카쓰(間部詮勝)의 암살을 모의했다는 죄목으로 1859년 10월 27일 이곳에서 참수(斬首)됐다. 당시 이곳에는 감옥이 있었다.

늦은 오후의 공원은 이리저리 뛰노는 아이들과 그들을 지켜보는 젊은 엄마들로 활기가 차 있었다. 공원 한구석에 요시다 쇼인의 추모비와 그가 세상을 떠나면서 남긴 시(詩)를 적은 비석 등이 있었다.

기자의 일본 역사 기행 기사에서도 여러 번 언급했던 요시다 쇼인은 메이지유신을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 인물이다. 메이지유신의 한 축(軸)이던 조슈(長州·현 야마구치현) 태생의 사무라이던 요시다 쇼인은 소가손주쿠(松下村塾)라는 사설 학교를 만들어 메이지 시대의 인물들을 길러냈다. 유신 3걸 중 하나인 기도 다카요시[木戶孝允·1833~1877년. 가쓰라 고고로(桂小五郞)라고도 함], 초대 총리 이토 히로부미(伊藤博文·1841~1909년), 일본 육군의 대부(代父) 야마가타 아리토모(山縣有朋·1838~1922년), 유신 지사 다카스기 신사쿠(高杉晋作·1839~1867년), 구사카 겐즈이(久坂玄瑞·1840~1864년) 등이 그의 제자들이다.

요시다 쇼인은 서양 세력이 몰려오던 시기에 일본의 국가적 위기를 타개하기 위해서는, 도쿠가와 막부를 타도하고 천황 중심의 신체제를 수립한 후 한반도, 연해주, 시베리아, 만주, 중국은 물론 동남아시아와 태평양 제도(諸島), 호주까지 일본의 손아귀에 넣어야 한다고 주장했던 인물이다. 그가 일본의 장래 판도로 상상했던 영역은 후일의 소위 대동아공영권(大東亞共榮圈)과 얼추 비슷하다. 조슈 인맥의 뿌리일 뿐만 아니라 일본 제국주의의 뿌리인 셈이다.

‘초맹굴기’

요시다 쇼인은 아베 신조(安倍晉三·1954~2022년) 전 일본 총리가 가장 존경했던 인물이기도 하다. 아베 전 총리는 재직 중 요시다 쇼인의 소가손주쿠를 유네스코 세계문화유산으로 등재(登載)하는 데 성공했다. 국내에서도 10여 년 전부터 일본의 메이지유신 역사에 관심이 있는 사람들, 특히 교육과 인재 양성을 통한 국가 개혁에 관심이 있는 이들이 요시다 쇼인에 주목해왔다.

그런데 근래에 와서는 요시다 쇼인이 과대평가됐다는 얘기도 많다. 후일 메이지 시대 일본 정치를 쥐고 흔들었던 이토 히로부미, 야마가타 아리토모 등 조슈 인맥들이 자기들의 정통성을 만들어내기 위해 요시다 쇼인이라는 우상(偶像)을 하나 만들어냈다는 것이다. 요시다 쇼인이 최근에 일본 교과서에서 퇴출(退出)되었다는 얘기도 들린다. 역사에서 실제로 의미 있는 역할을 한 인물이 아니라는 것이 그 이유라고 한다.

쇼인이 없었어도, 일본은 근대화의 길로 나갈 수 있었을 것이고, 그 경우에도 군국주의·제국주의로 나아갔을 공산이 크다. 하지만 결국 현실의 역사를 만든 것은 쇼인의 세례를 받은 사람들이었다. 일본의 역량에 비해 터무니없는 야심을 설정하고 이를 위해 헐떡이며 달려갔던 일본 군국주의의 역사를 보면 쇼인의 그림자가 짙게 느껴진다. 역사를 만들고, 역사에 색깔을 입히는 것은 결국 구체적인 인간들의 생각, 개성, 성취, 실수 같은 것일 게다.

우리 입장에서 요시다 쇼인은 마냥 상찬(賞讚)하기엔 거북한 인물이다. 하지만 격변의 시대에 일본의 운명을 두고 불면(不眠)의 밤을 보냈을 그의 마음엔 많이 공감이 간다. 특히 상층 사무라이 등 가진 자들은 믿을 것이 없고, 오로지 나라를 걱정하는 하층 사무라이, 민중들의 힘으로 나라를 구해야 한다는 초맹굴기론(草萌崛起論)이 그렇다. 요시다 쇼인은 죽기 전에 이런 사세시(辭世詩)를 남겼다.

“내 몸은 비록 무사시노(武藏野)에 썩더라도, 영원히 남겨지는 야마토 타마시(大和魂).”

1917년 일단의 국수주의자(國粹主義者)들이 요시다 쇼인의 뜻을 이어받아 “일본의 장래를 담당하는, 국가의 주석(柱石)이 될 진지식자(眞智識者) ‘국사(國士)’를 양성한다”는 목표로 학교를 세웠다. 오늘날의 고쿠시칸(國士館)대학이다. 교기(校旗)에는 욱일기(旭日旗) 문양이 들어가 있고, 교가(校歌)에서는 ‘황국(皇國)’이라는 말과 요시다 쇼인의 이름이 보인다. 재임 중 반일(反日)선동으로 재미를 봤던 어느 한국 대통령의 딸이 이 학교를 나왔다.

사쿠라다몬 사건

10월 25일. 고쿄(皇居·황궁) 밖 사쿠라다몬(櫻田門)을 찾아갔다. 도쿄의 중심부인 히비야(日比谷)공원, 관청가인 가스미가세키(霞が關)에서 멀지 않다. 에도성을 둘러싸고 있는 해자(垓子) 바깥쪽에 있는 이 사쿠라다몬은 1860년 3월 24일 다이로(大老·막부의 총리 격) 이이 나오스케(井伊直弼·1815~1860년)가 암살당한 곳이다.

앞에서 말한 요시다 쇼인이 극형에 처해진 것은 당시 일본이 안세이대옥(安政大獄)이라는 공안통치의 와중에 놓여 있었기 때문이다. 1853년 페리 제독의 함대가 에도만에 나타나 개항(開港)을 요구하고 막부가 이를 받아들여 미일수호조약을 체결한 이후 일본 정국은 극심한 혼란 속으로 빠져들었다. 젊은 사무라이들은 ‘존왕양이(尊王攘夷)’를 외치면서 막부 타도 운동에 나섰다. 한편 도쿠가와 막부는 제13대 쇼군(將軍) 도쿠가와 이에사다(德川家定·1824~1858년)의 후계 문제를 놓고 내홍(內訌)을 겪고 있었다.

히코네(彦根)번의 번주(藩主·영주)로 당시 다이로였던 이이 나오스케는 이런 상황에서 1858년부터 존왕양이파와 정적(政敵) 등 100여 명을 숙청하는 공안통치를 자행했다. 이이 나오스케의 입장에서는 서양과의 통상(通商)은 거스를 수 없는 대세였고, 미증유(未曾有)의 위기 상황을 타개하기 위해서는 막부 정권의 강화가 불가피하다고 생각했을 것이다.

하지만 강하면 부러지는 법. 이이 나오스케는 결국 1860년 3월 24일 출근길에 에도성 사쿠라다몬 밖에서 미토(水戶)번 출신 낭인(浪人) 무사들의 습격을 받아 참살(斬殺)당했다. 그의 죽음과 함께 막부의 권위는 땅에 떨어졌고, 더 이상 막부를 지탱할 만한 강단 있는 리더는 나오지 않았다. 도쿠가와 막부의 종언을 알리는 신호탄이었다.

‘七生報國’ 구스노기 마사시게

사쿠라다몬과 외(外)사쿠라다몬을 지나면 고쿄 앞 광장이 나온다. 여기서 우치보리(內堀) 거리를 건너면 고쿄가이엔(皇居外苑)이 나온다. 도쿄역 앞 마루노우치 광장이 멀지 않다.

고쿄가이엔 중심에는 말을 탄 무사(武士)의 동상이 있다. 그리 크지는 않지만, 말의 근육과 무사의 비장한 표정이 잘 살아 있다. 무사의 이름은 구스노기 마사시게(楠木正成·1294~1336년). 그는 14세기 초 가마쿠라 막부에 맞서 정권을 탈환하려 했던 고다이고(後醍醐) 천황에게 충성을 다하다가 아시카가 다카우지(足利尊氏·1305~1358년)의 군대에 패한 후 자결한 지방 호족(豪族)이다. 그는 죽기 전에 ‘칠생보국(七生報國)’을 외쳤다. ‘일곱 번 다시 태어나도 천황을 위해 죽겠다’는 다짐이다. 메이지유신을 전후(前後)한 시기에 존왕양이파 지사들은 구스노기 마사시게를 재발견했고 그를 자신들의 롤모델로 여겼다. ‘메이지유신의 이데올로그’였던 요시다 쇼인은 제자들에게 이렇게 가르쳤다.

“사나이라 함은 자기의 일생을 한 편의 시(詩)로 이룩하는 것이 중요하다. 구스노기 마사시게는 한 줄의 시도 쓰지 않았으나, 그의 일생은 그대로 비길 데 없는 크나큰 시가 아니겠는가?”

요시다 쇼인의 제자들이 메이지유신을 성공시키고, 도쿠가와 쇼군의 거성(居城)이던 에도성을 접수해 천황이 기거하는 황궁으로 바꾼 후, 그 바깥에 구스노기 마사시게의 동상을 세운 것은 당연한 수순이었다.

구스노기 마사시게는 유신 지사들뿐 아니라, 1930~1940년대 쇼와(昭和) 군국주의자들에게도 영감을 주었다. 가미카제(神風) 특공대도 ‘칠생보국’을 외치며 죽음의 길로 떠났다. 인간을 도구로 밖에 여기지 않는 전체주의(全體主義)의 극치였다.

메이지유신이 끝난 곳, 히비야공원

고쿄가이엔 건너편 히비야공원 한가운데 있는 마쓰모토로(松本樓)에서 점심 식사를 했다. 120년 된 오래된 양식점이다. 야외에서 식사를 하려면 줄을 서야 했다. 날씨가 조금 쌀쌀해서 실내에서 식사를 했다. 사실 해외여행을 할 때에는 식사에는 크게 신경을 쓰지 않는 편이다. 하지만 절친한 친구가 “식사도 여행의 즐거움 가운데 하나인데, 하루 한 끼라도 좀 잘 먹고 다니지”라고 조언을 해 이번에는 식사에 신경을 좀 썼다.

히비야공원을 찾은 것은 식사를 위해서만은 아니었다. 히비야공원은 메이지유신이 종언을 고한 곳이기 때문이었다.

1905년 9월 5~7일 이 공원에서는 폭동이 일어났다. 일본 최초의 근대식 공원으로 문을 연 지 불과 2년 후였다. 폭동이 일어난 이유는 러일전쟁을 마무리 짓는 포츠머스강화조약에 대한 불만 때문이었다. 전쟁 중 일본 국민들은 일본군이 만주와 쓰시마해협에서 연전연승(連戰連勝)하고 있다는 정부와 군부(軍部)의 선전에 취해 지냈다. 국민들은 전쟁에서 승리하기만 하면 연해주를 할양받고, 엄청난 액수의 배상금을 받게 될 줄 알았다. 언론은 국민들의 그런 기대감을 부추겼다. 하지만 사실 일본은 전투에서의 승리에도 불구하고 군사적·경제적으로 더 이상 전쟁을 이끌어갈 여력(餘力)이 없었다. 이 사실을 잘 알고 있던 일본 정부와 군부는 결국 사할린 남부를 할양받는 선에서 전쟁을 마무리할 수밖에 없었다. 하지만 전쟁 기간 중 온갖 희생을 강요받았던 국민들은 이를 납득하지 못했다. 폭동이 일어났다. 내무대신 관저와 어용신문 국민신문사가 불에 탔다. 결국 계엄령이 선포되고 나서야 사태는 수습됐다. 17명이 죽고 311명이 체포, 기소되었다.

어떻게 보면 히비야 폭동은 단순히 러일전쟁 사후 처리에 대한 불만의 표현만은 아니었을지 모른다. 그보다는 메이지유신 이후 40년 가까이 열강을 따라잡겠다면서 숨 쉴 틈 없이 달려온 긴장이 러일전쟁 승리로 확 끊어져 버렸기 때문이었을 것이다. 40년을 허위허위 달려온 덕에, 한때 열강의 식민지로 전락하지나 않을까 걱정하던 나라가 청일전쟁, 러일전쟁에서 승리하면서 세계 7대 강국 반열에 올랐다. 하지만 이 시기에 이르러 국민들은 허탈했을 것이다. 정치는 유신의 주역이었던 조슈-사쓰마 출신들이 전횡하고 있고, 잘살게 되었다지만 그 과실(果實)을 국민들이 느낄 수는 없었고, 전통과 현대 사이에서 정체성(正體性)은 흔들리고…. 이런 모순이 히비야 폭동으로 폭발한 것이다. 마치 1961년 이후 근대화를 위해 질주했던 한국인들이 1987년 이후 민주화 요구 시위로, 노사분규로 폭발한 것처럼 말이다. 메이지 천황이 죽은 것은 7년 후인 1912년이었지만, 메이지유신은 러일전쟁의 승리와 히비야 폭동으로 사실상 끝났다. 이후 일본은 메이지유신에 대한 반동(反動)으로 1910~1920년대에 다이쇼(大正) 데모크라시를 만끽하다가, 다시 그에 대한 반동으로 쇼와 군국주의 시대를 맞이하게 된다.

에도 開城 담판

전철 편으로 JR다마치역으로 이동했다. 내가 이곳을 찾아온 것은 전철역 역사(驛舍) 인근 NEC 본사 건물에 세워져 있는 비석을 보기 위해서였다. 원형의 비석에는 ‘사쓰마번장옥부적(薩摩藩蔵屋敷跡) 에도개성 사이고 난슈·가쓰 가이슈회견지지(江戶開城 西鄉南州·勝海舟會見之地)’라고 새겨져 있다. 공들여 만들었다는 느낌이 들었다. 사이고 난슈는 이 글 서두에서 언급했던 사이고 다카모리를 말한다[난슈(南州)는 사이고 다카모리의 아호(雅號)].

1868년 3월 13~14일 이곳에서 도쿠가와 막부의 육군총재(육군장관 격) 가쓰 가이슈와 메이지 신정부의 동정군(東政軍) 참모 사이고 다카모리가 만났다. 사이고 다카모리는 사실상의 동정군 사령관이었다. 그해 1월 교토 인근 도바·후시미(鳥羽·伏見) 전투에서 패한 쇼군 도쿠가와 요시노부(徳川慶喜·1837~1913년)는 바로 오사카성을 포기하고 군함을 타고 에도로 탈출했다. 조슈와 사쓰마가 중심이 된 신정부군은 막부의 마지막 명줄을 끊기 위해 에도성으로 진격했다. 요시노부는 신정부군과의 교섭을 가쓰 가이슈에게 맡기고 자신은 우에노(上野)의 간에이지(寛永寺) 다이자이인(大慈院)에 칩거했다.

서로에게 반한 가쓰와 사이고

사쓰마번의 대표적 정치인이었던 사이고 다카모리와 막부의 중신인 가쓰 가이슈는 1864년 10월경부터 교분이 있었다. 당시 사이고 다카모리에게 가쓰 가이슈는 막부와 웅번(雄藩·사쓰마, 조슈, 도사, 센다이 등 세력이 강한 번들)이 연합하는 공화정부를 수립하자고 역설했다. 사이고 다카모리는 막부의 중신이면서도 막부나 번의 이익을 넘어 전체 일본을 위한 큰 그림을 그리는 가쓰 가이슈에게 경탄했다. 사이고는 이렇게 술회했다.

“실로 놀라운 인물이다. 두들겨 패줄 생각으로 만났지만, 완전히 머리를 숙이고 말았다. 얼마만큼 지략이 있는지 모를 정도였다. 정말 반해버렸다.”

가쓰도 사이고에게 반했다. 그는 “식견과 논리 면에서는 내가 오히려 더 나았지만, 이른바 천하대사를 짊어지는 것은 결국 사이고가 아닐까?”라고 여겼다.

이렇게 서로 상대에 대한 존숭의 마음이 있었기에, 승자와 패자의 입장에서 만났지만 대화가 잘 풀렸다. 가쓰는 이렇게 술회했다.

“사이고는 나에 대해 막부 중신의 예우를 잊지 않았다. 담판할 때에 시종 자세를 바로 하고 손을 무릎 위에 얹은 채 조금도 승리한 위광으로 패장(敗將)을 경멸하는 듯한 모습은 없었다.”(박훈 서울대 교수의 《메이지유신을 설계한 최후의 사무라이들》)

담판 기념비 바닥에는 이 두 사람의 회견 장면을 담은 청동부조(靑銅浮彫)가 있다.

가쓰 가이슈의 회고에 의하면, 회담이 끝난 후 사이고는 “어떠십니까? 잘 부탁드립니다. 지금부터의 일은 가쓰 선생께서 어떻게든 해주시겠지요”라고 하고 그대로 에도를 떠나버렸다고 한다. 정말 쾌남아(快男兒)였다.

가쓰가 가장 신경을 쓴 것은 도쿠가와 가문의 존속이었다. 두 사람은 도쿠가와 가문의 영지를 4분의 1로 삭감하고 마지막 쇼군 도쿠가와 요시노부가 가문의 수장[首長·당주(當主)라고 함] 자리를 내려놓고 칩거하는 것으로 합의를 보았다. 대신 에도성을 평화롭게 신정부군에게 내주기로 한 것은 물론이다.

이로써 100만 명이 사는 에도성이 전화(戰火)에 휩싸이는 것을 막을 수 있었고, 메이지 신정부와 막부 간에 내전이 벌어지고, 영국·프랑스 등 외세가 개입하는 상황도 피할 수 있었다. 놀라운 것은 이 시기 일본의 지도적 인물들은 막부 측이건 유신정부 측이건 간에 외세가 개입할 여지를 줘서는 안 된다는 데 대해서는 의견이 일치했다는 점이다. 물론 이후 1년여에 걸쳐 일본 동북 지역과 홋카이도에서는 보신전쟁(戊辰戰爭)이라고 하는 내전이 이어졌지만, 만약 가쓰와 사이고의 담판이 아니었다면 비극은 더욱 커졌을 것이다.

막부의 탄생지 가마쿠라

10월 25일. 메이지유신의 시대로부터 700년을 건너뛰어 가마쿠라로 향했다. 고토쿠인(高德院)에 있는 대불(大佛)로 유명한 이 도시는 일본 체제의 막부 체제가 성립된 곳이기도 하다. 미나모토 요리토모(源賴朝·1147~1199년)는 라이벌인 다이라(平) 가문을 타도하고 난 후인 1192년에 조정으로부터 세이이타이쇼군(征夷大將軍·줄여서 ‘쇼군’이라고 함) 칭호를 받고 이곳에 막부를 개창했다. 천황과 조정은 그대로 교토(京都)에 존재했지만, 정치의 실권은 무사 집단의 수장인 쇼군에게 넘어온 것이다. 대통령과 총리, 각부 장관은 그대로 있었지만, 실권은 전두환(全斗煥) 국군보안사령관과 군 장성들이 이끄는 국가보위비상대책위원회로 넘어갔던 1980년 여름의 상황을 생각하면 된다. 1980년의 이중권력 체제는 3개월 남짓이었지만, 일본의 이중권력 체제는 이후 가마쿠라 막부-무로마치 막부-도쿠가와 막부를 거치면서 676년간 이어졌다.

가마쿠라까지는 도쿄역 요코스카(橫須)선 전철을 타고 1시간10분 남짓 거리. 서울 근교를 운행하는 전철을 생각하면 된다. 출근 시간대에 타더라도 도쿄 시내를 떠나기 전에 빈자리가 나기 때문에 굳이 지정석 표를 살 필요는 없다.

가마쿠라를 찾는 이들의 목적은 대개 고토쿠인의 ‘가마쿠라 대불’을 보려는 것이지만, 나는 미나모토 요리토모의 묘를 먼저 찾았다. 역 앞 고마치도리(小町通) 거리 상점가는 아침부터 활기가 차 있었다. 역시 세계 각국에서 관광객이 몰려오고 돈이 도는 곳은 다르구나 싶었다. 고마치도리를 지나자 커다란 신사(神社)가 나타났다. 쓰루가오카하치만구(鶴岡八幡宮)신사. 미나모토 요리토모를 모시는 신사다. 아까 전철에서 봤던 젊은 부부를 여기서 다시 봤다. 다시 보니 부부뿐 아니라 아기도 나름 성장(盛裝)을 하고 있고, 주변을 여러 사람이 둘러싸고 있었다. 고향의 친척들과 함께 아기를 데리고 신사 참배를 온 듯했다. 그러고 보니 여기저기 성장을 한 젊은 부부들이 역시 성장을 한 아이들을 데리고 있는 모습이 많이 보였다.

막부 탄생 공신의 후손들이 막부를 타도하다

신사를 지나 미나모토 요리토모의 묘 입구에 이르러 보니 안내판과 함께 ‘오에 히로모토(大江廣元)의 묘’ ‘시마즈 다다히사(島津忠久)의 묘’라는 간판이 나란히 있다. ‘아니, 시마즈라면 규슈 사쓰마의 영주 가문인데, 그의 무덤이 왜 여기에?’ 하는 생각이 들었다. 급히 스마트폰으로 검색해 보니 시마즈 다다히사(1179~1227년)는 미나모토 요리토모가 가마쿠라 막부를 창건할 때 그를 도운 측근 중 하나라고 한다. 그의 후손들은 이후 메이지유신 때까지 700여 년 가까이 이어지면서 규슈 일대를 호령했다. 오에 히로모토(1148~1225년)가 어떤 인물인지도 궁금해졌다. 스마트폰으로 검색해 보니, 그 역시 미나모토 요리토모의 창업공신 중 하나로 조슈번을 이끈 모리(毛利) 가문의 선조(先祖)라고 했다. 모리 가문 역시 서부 일본에 세력을 두고 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스와 자웅을 겨루었던 유서 깊은 무사 가문이었다.

뒤통수를 얻어맞은 듯한 느낌이었다. 도쿠가와 막부를 무너뜨린 메이지유신의 두 주역인 조슈와 사쓰마의 선조가 실은 최초의 막부인 가마쿠라 막부를 창건한 공신들이었다니…. 역사의 아이러니가 아닐 수 없었다.

미나모토 요리토모의 묘는 작은 석탑이었다. 일세를 풍미하고, 일본 역사의 큰 흐름을 만든 이의 무덤치고는 너무나 초라했지만, 다른 한편으로는 이런 무덤이라도 남아 있는 것이 어딘가 싶었다. 미나모토 요리토모와 비슷한 시기를 살았던 최충헌(崔忠獻·1149~1219년)의 묘는 찾아볼 수 없지 않은가?

지역의 역사 인물을 논하는 초등학생의 글

오에 히로모토, 시마즈 다다히사의 묘를 찾아갔더니, ‘법화당 터’라고 하는 빈 공간이 나왔다. 안내판을 읽어보니 대박! 호조 요시토키(北條義時·1163~1224년)의 유적이었다. 호조 요시토키는 2022년에 방영한 NHK의 61번째 대하 사극 〈가마쿠라도노의 13인〉의 주인공이다. 호조 요시토키는 미나모토 요리토모의 핵심 공신 13인 중 하나였지만, 미나모토 요리토모가 죽은 후 싯켄(執權)이 되어 쇼군의 권력을 무력화(無力化)하고 실권을 장악했다. 가마쿠라 막부는 사실은 호조 가문의 막부였다. 허수아비 천황-실권자인 쇼군이라는 이중권력 체제가 이때에는 허수아비 천황-허수아비 쇼군-실권자 싯켄이라는 삼중권력 체제로 변질됐던 셈이다.

가마쿠라 막부가 있던 오쿠라(大藏) 막부 터는 미나모토 요리토모의 묘에서 200m쯤 떨어진 세이센(淸泉)소학교 입구에 있다. 막부 터가 있던 곳임을 알리는 표석 옆에는 소식지 상자가 있다. 열어보니 소학교 학생들이 가마쿠라의 역사에 대해 쓴 글들을 복사해 넣어놓고 누구나 가져갈 수 있게 해놓았다. ‘요시쓰네(義經)의 실패점’이라는 글이 눈에 띄었다. 미나모토 요리토모의 동생인 미나모토 요시쓰네(源義經·1159~1189년)는 출중한 무공으로 형이 패권(覇權)을 잡는 데 크게 기여했으나 결국 형과의 싸움에서 패해 죽은 비운의 무장으로 일본인들에게 아주 인기가 높다. 삐뚤빼뚤한 글씨였지만 어린 초등학생이 이런 식으로 지역의 역사 인물에 대해 논하고 그걸 널리 공유하는 모습이 흥미로웠다.

〈슬램덩크〉 마니아들의 성지

가마쿠라의 지역 전철인 에노덴(에노시마전철선)을 타고 하세(長谷)역에서 내려 고토쿠인의 대불을 관람했다. 13세기 중반에 조성된 것으로 알려진 높이 11m의 청동(靑銅)대불은 일본의 대표적인 문화유산 가운데 하나이고, 이 불상을 보기 위해 세계인들이 가마쿠라를 찾아온다. 하지만 내게는 이 대불보다는 훨씬 작고 초라한 미나모토 요리토모의 묘나 호조 요시토키의 법화당 터가 더 감흥이 있었다.

명승지 에노시마로 가는 길에 에노덴 가마쿠라고등학교역에서 내렸다. 가나가와현립 가마쿠라고등학교는 1990년대를 풍미했던 만화 〈슬램덩크〉의 주인공 강백호(일본명 사쿠라기 하나미치)의 모교(?)다. 만화 속에서는 ‘북산고등학교’로 나온다. 강백호가 역 근처 건널목에서 에노덴 전철이 반쯤 지나갔을 때 건너편에 서 있는 세 명의 여학생들을 지켜보는 장면이 유명하다. 때문에 이 건널목은 〈슬램덩크〉 마니아들의 성지(聖地)가 되었다. 우리가 건널목에 도착했을 때에는 이미 20여 명의 젊은이들이 진을 치고 있었다. 그들은 일본어, 한국어, 중국어, 영어 등으로 떠들면서, 전철이 지나가는 순간을 기다리고 있었다. 이윽고 차단기가 내려가고 전철이 기적을 울리며 지나가자 모두들 정신없이 스마트폰을 눌러댔다. 만화에서와 같은 호젓한 모습이 아니라 북새통이었다. 이곳에 사진 찍으러 온 사람 중에서는 우리 부부가 최고령인 듯 싶었다.

내친김에 5분 거리에 있는 현립가마쿠라고등학교 외관을 본 후 에노시마를 돌아보고 도쿄로 돌아왔다.

센조쿠이케

10월 26일. 여행 나흘째. 내심 이번 여행에서 가장 중요하게 생각하는 곳들을 찾았다. 센조쿠이케(洗足池)와 이케가미혼몬지(池上本門寺)였다. 둘 다 앞에서 말한 가쓰 가이슈와 사이고 다카모리의 개성 담판과 관련된 곳이다.

도쿄 중심부에서 동서쪽에 있는 센조쿠이케는 지하철 이케가미선 센조쿠이케역에서 내리면 바로 보인다. 가쓰 가이슈는 사이고 다카모리와의 개성 담판을 위해 이케가미혼몬지(앞에서 말한 사쓰마번저 외에 이케가미혼몬지에서도 회담을 가짐)로 가는 길에 이 연못을 발견하고 그 풍광에 반해 나중에 이곳에 센조쿠켄(洗足軒)이라는 집을 짓고 살았다. 자기 부부의 묫자리도 이곳에 봐두었다.

공원 입구 휴게소 옥상에 올라가서 보니, 연못도 아름답지만 전날 밤 비가 와서인지 시리도록 파란 하늘이 일품이었다. 인근 오타(大田)구립도서관 앞 오모리다이로쿠(大森第六)중학교 담장에는 센조쿠이케가 있던 곳이라는 표지가 있었다. 거기서 150m쯤 떨어진 곳에 오타구립 가쓰가이슈기념관이 있었다. 가쓰 가이슈 사후(死後) 그를 기억하는 이들이 그의 서책과 자료들을 보관하기 위해 만들었던 세이메이(淸明)문고를 바탕으로 2019년 개관했다.

그리 크지 않은 기념관에는 금년에 탄생 200주년을 맞은 가쓰 가이슈의 일생을 보여주는 유품 등이 알차게 정리되어 있었다. 가쓰 가이슈는 쇼군 직속의 가신단(家臣團)인 하타모토(旗本) 출신이지만, 전래의 기득권에 안주하는 ‘꼴통’은 아니었다. 일찍부터 서양에 대한 학문인 난학(蘭學)과 서양 병학(兵學)을 공부했다. 페리 함대의 출현 이후 가쓰 가이슈는 안보 대책에 골몰하던 막부의 눈에 띄어 승진 가도를 밟기 시작했다.

가쓰 가이슈는 1854년 나가사키 해군전습소(해군사관학교 격) 전습생 감독이 되었고, 1860년에는 간린마루(咸臨丸)의 부함장으로 방미(訪美)사절단을 태우고 태평양을 건넜다. 가쓰가이슈기념관의 영상물에서는 ‘이때 가쓰 가이슈가 미국의 도시, 빌딩, 교통 등을 보고 크게 놀랐다’고 소개하고 있다. 우리나라의 엘리트들이 이런 경험을 한 것은 거의 100년 후인 1950년대였다. 미국으로 군사 유학을 갔던 박정희(朴正熙)·김종필(金鍾泌) 같은 청년 장교들이나 이한빈(李漢彬) 같은 젊은 유학생들은 미국을 경험하면서 우리나라가 얼마나 뒤떨어져 있는지를 절감했다. 그들은 충격과 비애(悲哀)를 ‘조국 근대화’의 의지로 승화시켰고 오늘의 대한민국을 일구었다.

료마를 설복시킨 가쓰

미국에서 돌아온 가쓰 가이슈는 기회가 있을 때마다 서양 각국과의 통상(通商)과 막부 체제의 개혁을 주장했다. 이 때문에 그는 존왕양이파 지사들의 공적(公敵)이 되었다. 여차하면 가쓰 가이슈를 죽여버리겠다고 그의 집으로 뛰어들었던 도사(土佐) 출신의 청년 무사가 있었다. 바로 사카모토 료마(板本龍馬·1836~1867년)였다. 하지만 그는 일본이 처한 현실을 냉정하게 설파하면서 개항의 필요성을 역설하는 가쓰 가이슈에게 감복되고 말았다. 료마는 “지금 공의 설(說)을 듣고 나니 제 고루함이 너무 부끄러워졌습니다. 지금부터 공의 문하생이 되겠습니다”고 했다. 다른 존왕양이파 지사들이 가쓰 가이슈를 노린다는 말을 듣고는 그의 경호를 자처하고 나서기도 했다. 누이에게 보낸 편지에서 사카모토 료마는 가쓰 가이슈를 ‘일본 제일의 인물’이라고 칭하면서 그의 제자가 되었다고 으스대기도 했다. 사카모토 료마는 죽는 날까지 조슈-사쓰마의 동맹, 막부 체제의 점진적 변혁, 해군 및 해상대(海商隊)의 건설 등을 위해 진력했는데, 그 대부분은 가쓰 가이슈의 영향을 받은 것이었다.

가쓰 가이슈는 메이지 정부가 들어선 후 초대 해군경(海軍卿·해군장관) 등을 지내고 백작(伯爵) 작위를 받았다. 그는 의리남(義理男)이었다. 자기가 모셨던 도쿠가와 집안에서 양자를 들였고, 사이고 다카모리가 세이난전쟁(西南戰爭·1877년)에서 패해 역적의 수괴(首魁)로 죽은 후에는 그의 명예회복을 위해 진력했다. 센조쿠이케공원 내에 있는 가쓰 가이슈 부부의 무덤 근처에 있는 사이고 다카모리의 유혼비도 그가 세운 것이다.

역도산의 무덤

사이고 다카모리의 위령비 등을 살펴보고 공원에서 늦가을의 정취를 잠시 즐긴 후 이케가미혼몬지로 향했다. 이케가미혼몬지는 일련종(日蓮宗)을 일으킨 니치렌(日蓮·1222~1282년)이 입적(入寂)한 곳으로, 일본 불교의 성지이다. 일련종은 일본의 현실에 토착화된 불교 종파로 ‘남묘호렌게쿄(南無妙法蓮華經)’로 널리 알려진 일본의 창가학회(創價學會·SGI)도 여기에 뿌리를 두고 있다.

도큐(東急)선 이케가미역에서 내려 혼몬지로 향했다. 안내판이 잘 되어 있어서 15분 거리의 절까지 쉽게 찾아갈 수 있었다. 본전을 앞에 두고 오른쪽 묘지 구역으로 향했다. 스마트폰으로 사이고 다카모리와 가쓰 가이슈가 회견을 가진 장소를 검색하다가 1950년대를 풍미했던 전설의 프로레슬러 역도산(力道山·1925~1963년. 일본어로는 ‘리키도잔’)의 무덤이 이곳에 있다는 것을 알았기 때문이다. 당시 일본인들은 서양의 거한(巨漢)들을 거침없이 박살 내는 역도산을 보면서 패전 후 서양인들에 대해 품고 있던 콤플렉스를 벗어던질 수 있었다고 한다. 1960~1970년대 한국의 국민적 영웅이었던 김일도 그의 제자다. 흉상(胸像)이 있는 역도산의 무덤 앞에서는 일본 할머니 셋이 이야기를 나누고 있었다. 그들에게도 역도산은 어린 시절 추억의 영웅이었나 보다. 문득 어린 시절 아버지가 역도산 이야기를 해주시던 것이 생각났다. 그때는 역도산이 김일성을 존경하고 김일성의 총애를 받았던 친북(親北)인사라는 건 몰랐다. 알 수도 없었던 시절이었다.

스마트폰이 안내해주는 대로 가쓰 가이슈와 사이고 다카모리의 회견 장소를 찾아갔지만 아쉽게도 출입금지 구역이어서 허탈하게 발걸음을 돌릴 수밖에 없었다.

‘라스트 쇼군’

10월 27일. 마지막 날. 우에노역에서 두 정거장 떨어진 닛포리(日暮里)역 근처에 있는 야나카(谷中)묘지를 찾았다. 일본의 유명 정치인, 작가, 가수, 화가, 과학자, 기업인들이 묻혀 있는 곳이다.

내가 찾고자 하는 곳은 두 사람의 무덤이었다. 도쿠가와 요시노부, 시부사와 에이이치(澁澤榮一·1840~1931년). 다행히 두 무덤은 가까운 곳에 있어서 찾는 게 어렵지는 않았다.

앞에서도 언급했던 도쿠가와 요시노부는 ‘라스트 쇼군’이었다. 도쿠가와 가문의 방계(傍系)인 미토(水戶)번 마쓰다이라가(松平家) 출신인 그는 어려서부터 영명해서 ‘도쿠가와 이에야스가 재림했다’ ‘도쿠가와 막부를 중흥시킬 인물’이라는 평가를 받았다.

하지만 우여곡절 끝에 그가 1866년 쇼군이 되었을 때에는 이미 대세가 기운 후였다. 미일수호조약 이후 서양 세력의 침투가 본격화되고, 일본 국내에서는 이에 저항하는 존왕양이 운동이 활발하게 전개되고 있었다. 한계를 느낀 도쿠가와 요시노부는 이런 흐름을 반전시키기 위해 1867년 10월 14일 대정봉환(大政奉還)을 단행했다. 미나모토 요리토모 이래 700년간 무가(武家)가 행사해온 통치권을 천황에게 반납하겠다는 것이었다.

사실 요시노부에게는 그래도 믿는 구석이 있었다. 도쿠가와 가문은 여전히 전국 최대 규모의 경제력과 군사력을 갖고 있었고, 무엇보다도 260년간의 통치 경험을 갖고 있었다. 도쿠가와 가문의 방계나 대대로 도쿠가와 가문을 섬겨온 다이묘(영주)들의 숫자도 만만치 않았다. 그래서 요시노부는 자신이 일단 통치권을 반납하더라도 다이묘평의회의 의장이 되어 국정을 주도할 수 있으리라고 생각했다. 근대 초 네덜란드공화국 같은 일종의 귀족공화정을 구상했던 것이다. 이는 가쓰 가이슈, 사카모토 료마, 그리고 도사번 등 유력 번에서 지지하는 방안이기도 했다.

‘적의 사상에 물든 지도자’

하지만 이미 막부 타도를 획책하고 있던 사쓰마와 조슈는 대정봉환으로 만족할 수 없었다. 이들은 의도적으로 교토의 치안을 교란시키는 한편, 요시노부에게 관직과 영지를 모두 내놓으라고 압력을 가했다. 참다못한 요시노부는 1869년 1월 천황에게 직접 호소하겠다며 군대를 교토로 진격시켰지만, 도바-후시미 전투에서 천황을 상징하는 금기(錦旗)를 앞세운 조슈-사쓰마군에게 패했다. 그야말로 ‘이기면 관군, 지면 역적’이 되는 세상이었다. 이후 막부 측은 오사카성에 집결해 결전을 다짐했으나 요시노부는 싸워보지도 않고 군함을 타고 야반도주했다. 그리고 에도로 돌아온 후에도 싸울 생각은 않고 가쓰 가이슈를 앞세워 결국 에도성을 내주고 말았다.

요시노부가 이랬던 이유는 무엇일까? 그가 ‘미토 출신’이었기 때문이다. 미토는 천황을 받드는 국수주의 학문인 미토학의 본산이었다. 요시노부도 어려서부터 천황 존숭의 사상을 교육받으면서 자라났다. 때문에 요시노부는 결정적 순간에 막부를 지키기 위해 천황에게 대적(對敵)할 수 없었던 것이다. 유혈(流血) 없이 에도성을 신정부에 넘겨준 결과 요시노부는 목숨을 부지했고, 후일에는 공작(公爵)의 작위까지 받았다. 일본은 더 큰 비극을 피해 메이지유신 후의 네이션 빌딩(nation building)에 들어갈 수 있었다. 그 자신이나 일본을 위해서는 잘된 일이었지만, ‘막부 체제의 수호’라는 입장에서 보면 이는 커다란 실패였다. 그는 체제를 무너뜨리려는 적의 사상에 물든 지도자였다. 우리도 얼마 전까지 그런 국가지도부를 가지고 있었다. 모골(毛骨)이 송연(悚然)해지는 일이다.

야나카묘지 인근은 도쿠가와 가문의 사찰(寺刹)인 간에이지(寬永寺)와 이웃하고 있다. 간에이지 경내 곳곳에는 도쿠가와 막부의 역대 쇼군들의 묘역이나 사당들이 있는데, 요시노부의 무덤은 거기서는 조금 떨어져 있다. 요시노부가 원했기 때문에 그런 것이라고 한다. 자신의 대(代)에 이르러 막부의 문을 닫게 했다는 죄책감 때문이었을까?

‘일본(식) 자본주의의 아버지’ 시부사와 에이이치

메이지 시대의 기업인인 시부사와 에이이치는 내년부터 도입되는 1만 엔권 새 일본 지폐 속 초상(肖像) 인물이다. 지난 40년간 1만 엔권 지폐 속 얼굴이었던 후쿠자와 유키치(福澤諭吉·1835~1901년)는 퇴장한다. 시부사와건 후쿠자와건, 그리고 5000엔, 1000엔권 속의 인물들이건 모두 메이지 시대 이후의 근대인(近代人)들이다. 우리나라 지폐 속 인물들이 죄다 조선 시대 인물들(그것도 중기 이전)인 것과는 너무나도 대조적이다.

시부사와 에이이치는 원래 도쿠가와 요시노부의 가신(家臣)이었다. 그의 무덤이 도쿠가와가의 무덤 근처에 있는 것도 이 때문일 것이다.

메이지유신 직전 유럽을 순방하면서 세계의 흐름을 익힌 그는 유신 후 잠시 대장성(大藏省) 관료로 근무했다. 하지만 관료로서의 한계를 느끼고 사표를 내고 나온 후 실업계에 투신했다. 그는 자신이 직접 기업을 일구기도 했지만, 일본을 위해 새로운 사업을 전개하는 데 필요하다고 생각하면 기꺼이 자신의 이름을 내주었다. 그런 회사들이 500여 개가 넘는데 오지(王子)제지, 도쿄전력, 도쿄가스, 제국호텔, 도쿄제철 등은 오늘날까지도 남아있다. 그는 도쿄증권거래소 설립에도 참여했다. 워낙 많은 사업에 관여하다 보니 경부선 철도 건설 등 조선 식민지 경영과 관련된 사업들에도 관여했다. 때문에 국내 일각에서는 그를 ‘경제 침략의 선봉’이라고 비난하기도 한다.

하지만 시부사와는 그렇게 간단한 인물은 아니다. 《논어》의 영향을 많이 받은 그는 “부(富)를 이루는 근원은 인의(仁義) 도덕이며, 올바른 도리에 따라 쌓은 부가 아니면 그 부는 영속(永續)할 수 없다”고 주장했다. 실업가로서의 업적과 이러한 경영철학 때문에 그는 ‘일본(식) 자본주의의 아버지’로 일컬어지고 있다.

간에이지와 창의대

야나카묘지에서 우에노공원으로 넘어오는 길에 간에이지가 있다. 절 곳곳에는 사찰 창건 400주년을 알리는 깃발이 휘날리고 있었다. 깃발에는 도쿠가와 가문의 접시꽃 문장(紋章)이 그려져 있었다. 이는 이 절이 홈페이지에서 소개하고 있듯이 1625년 도쿠가와 막부의 안태(安泰)와 평안(平安)을 기원하기 위해 세워진 절이기 때문이다.

이런 인연으로 간에이지는 도쿠가와 막부의 마지막을 고하는 전쟁의 중심지가 됐다. 막부 잔당들은 창의대(彰義隊)를 결성, 최후의 일전을 도모했는데 그 근거지가 바로 간에이지였다. 창의대 대장은 시부사와 에이이치의 사촌인 시부사와 세이이치로(澁澤成一郞)였다. 이들은 7월 4일 봉기했지만 사이고 다카모리, 오무라 마스지로(大村益次郞·1824~1869년) 등이 이끄는 신정부군에게 참패하고 거의 전멸당했다. 살아남은 자들은 도쿄를 탈출, 일본 동북부와 홋카이도 하코다테 등지를 전전하면서 이듬해 5월까지 싸웠다.

도쿠가와 막부의 사찰로 반란의 중심이 되었던 간에이지는 주요 건물들이 불탔을 뿐 아니라, 사찰이 소유하고 있던 땅의 대부분을 내놓아야 했다. 오늘날 우에노공원은 그 땅 위에 조성된 것이다.

간에이지 구내에 있는 우에노전쟁기비(上野戰爭記碑)와 우에노공원 입구에 있는 창의대전사자비가 막부의 마지막을 증언하고 있다. 무엇이 그들을 가망 없는 싸움으로 내몰았을까? 자신들을 벼랑 끝으로 몬 조슈-사쓰마 세력에 대한 반감 때문이었을까? 에도 무사로서의 마지막 자존심 때문이었을까? 싸워보지도 않고 성을 내준 높으신 분들에 대한 반발이었을까?

‘라스트 사무라이’

창의대전사자비 인근에는 사이고 다카모리의 동상이 서 있다. 1876년 세이난전쟁을 일으켰다가 죽은 사이고는 1889년 헌법 공포를 기념한 대사(大赦) 때에 명예를 회복했다. 이 동상이 세워진 것은 1898년이었다. 동상이 제막(除幕)되기 전에 군복 차림의 당당한 무사의 모습을 상상했던 사람들은 게다에 강아지를 끌고 산책하는 모습의 동상을 보고 폭소를 터뜨렸다고 한다. 부인은 “내 남편과 안 닮았어!”라고 투덜댔다던가? 하지만 이후 이 동상은 ‘우에노의 사이고씨’라고 불리면서 120년 넘게 도쿄 시민들의 사랑을 받아왔다.

사이고 다카모리는 메이지유신의 1등 공신이면서도 유신 이후 소외된 사무라이들에게 추대되어 억지로 반란을 일으켰다가 자결했다. 어쩌면 그는 구체제(舊體制)의 모순을 모두 끌어안고 산화(散花)한 것인지도 모른다.

놀라운 것은 사이고 다카모리가 반란을 일으켰다가 죽은 지 13년 만에 명예를 회복하고, 그로부터 다시 9년 만에 수도 도쿄에 그의 동상이 섰다는 사실이다. 일본으로 망명한 김옥균(金玉均·1851~1894년)을 상하이(上海)까지 쫓아가 기어코 죽이고 그 시신을 능지처참한 고종(高宗)의 협량(狹量)과 비교된다. 메이지 천황도, 당시 조슈-사쓰마 출신 집권 세력도, 국민들도 사이고를 진정한 ‘마지막 사무라이’로 생각했는지도 모르겠다. 2003년 개봉한 할리우드 영화 〈라스트 사무라이〉 속 사무라이 가쓰모토(와타나베 겐 연기)는 바로 사이고 다카모리를 모티브로 한 인물이다.⊙

요시다 쇼인이 처형된 짓시공원

|

| 요시다 쇼인이 처형된 장소인 짓시공원에는 쇼인 추모비, 시비 등이 있다. |

이곳은 요시다 쇼인(吉田松陰·1830~1859년)이 최후를 맞은 곳이다. 요시다 쇼인은 막부의 공안 책임자였던 마나베 아키카쓰(間部詮勝)의 암살을 모의했다는 죄목으로 1859년 10월 27일 이곳에서 참수(斬首)됐다. 당시 이곳에는 감옥이 있었다.

늦은 오후의 공원은 이리저리 뛰노는 아이들과 그들을 지켜보는 젊은 엄마들로 활기가 차 있었다. 공원 한구석에 요시다 쇼인의 추모비와 그가 세상을 떠나면서 남긴 시(詩)를 적은 비석 등이 있었다.

기자의 일본 역사 기행 기사에서도 여러 번 언급했던 요시다 쇼인은 메이지유신을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 인물이다. 메이지유신의 한 축(軸)이던 조슈(長州·현 야마구치현) 태생의 사무라이던 요시다 쇼인은 소가손주쿠(松下村塾)라는 사설 학교를 만들어 메이지 시대의 인물들을 길러냈다. 유신 3걸 중 하나인 기도 다카요시[木戶孝允·1833~1877년. 가쓰라 고고로(桂小五郞)라고도 함], 초대 총리 이토 히로부미(伊藤博文·1841~1909년), 일본 육군의 대부(代父) 야마가타 아리토모(山縣有朋·1838~1922년), 유신 지사 다카스기 신사쿠(高杉晋作·1839~1867년), 구사카 겐즈이(久坂玄瑞·1840~1864년) 등이 그의 제자들이다.

요시다 쇼인은 서양 세력이 몰려오던 시기에 일본의 국가적 위기를 타개하기 위해서는, 도쿠가와 막부를 타도하고 천황 중심의 신체제를 수립한 후 한반도, 연해주, 시베리아, 만주, 중국은 물론 동남아시아와 태평양 제도(諸島), 호주까지 일본의 손아귀에 넣어야 한다고 주장했던 인물이다. 그가 일본의 장래 판도로 상상했던 영역은 후일의 소위 대동아공영권(大東亞共榮圈)과 얼추 비슷하다. 조슈 인맥의 뿌리일 뿐만 아니라 일본 제국주의의 뿌리인 셈이다.

‘초맹굴기’

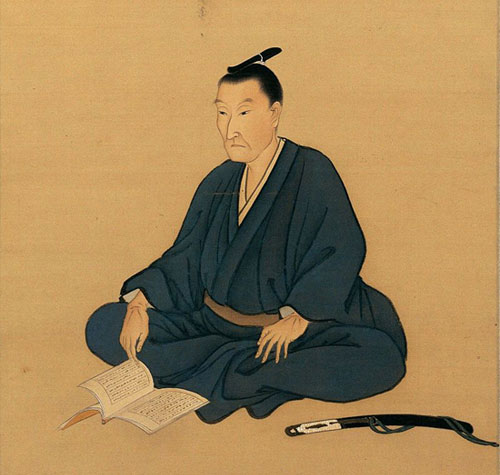

|

| 요시다 쇼인 |

그런데 근래에 와서는 요시다 쇼인이 과대평가됐다는 얘기도 많다. 후일 메이지 시대 일본 정치를 쥐고 흔들었던 이토 히로부미, 야마가타 아리토모 등 조슈 인맥들이 자기들의 정통성을 만들어내기 위해 요시다 쇼인이라는 우상(偶像)을 하나 만들어냈다는 것이다. 요시다 쇼인이 최근에 일본 교과서에서 퇴출(退出)되었다는 얘기도 들린다. 역사에서 실제로 의미 있는 역할을 한 인물이 아니라는 것이 그 이유라고 한다.

쇼인이 없었어도, 일본은 근대화의 길로 나갈 수 있었을 것이고, 그 경우에도 군국주의·제국주의로 나아갔을 공산이 크다. 하지만 결국 현실의 역사를 만든 것은 쇼인의 세례를 받은 사람들이었다. 일본의 역량에 비해 터무니없는 야심을 설정하고 이를 위해 헐떡이며 달려갔던 일본 군국주의의 역사를 보면 쇼인의 그림자가 짙게 느껴진다. 역사를 만들고, 역사에 색깔을 입히는 것은 결국 구체적인 인간들의 생각, 개성, 성취, 실수 같은 것일 게다.

우리 입장에서 요시다 쇼인은 마냥 상찬(賞讚)하기엔 거북한 인물이다. 하지만 격변의 시대에 일본의 운명을 두고 불면(不眠)의 밤을 보냈을 그의 마음엔 많이 공감이 간다. 특히 상층 사무라이 등 가진 자들은 믿을 것이 없고, 오로지 나라를 걱정하는 하층 사무라이, 민중들의 힘으로 나라를 구해야 한다는 초맹굴기론(草萌崛起論)이 그렇다. 요시다 쇼인은 죽기 전에 이런 사세시(辭世詩)를 남겼다.

“내 몸은 비록 무사시노(武藏野)에 썩더라도, 영원히 남겨지는 야마토 타마시(大和魂).”

1917년 일단의 국수주의자(國粹主義者)들이 요시다 쇼인의 뜻을 이어받아 “일본의 장래를 담당하는, 국가의 주석(柱石)이 될 진지식자(眞智識者) ‘국사(國士)’를 양성한다”는 목표로 학교를 세웠다. 오늘날의 고쿠시칸(國士館)대학이다. 교기(校旗)에는 욱일기(旭日旗) 문양이 들어가 있고, 교가(校歌)에서는 ‘황국(皇國)’이라는 말과 요시다 쇼인의 이름이 보인다. 재임 중 반일(反日)선동으로 재미를 봤던 어느 한국 대통령의 딸이 이 학교를 나왔다.

사쿠라다몬 사건

|

| 이이 나오스케가 암살당한 사쿠라다몬. |

앞에서 말한 요시다 쇼인이 극형에 처해진 것은 당시 일본이 안세이대옥(安政大獄)이라는 공안통치의 와중에 놓여 있었기 때문이다. 1853년 페리 제독의 함대가 에도만에 나타나 개항(開港)을 요구하고 막부가 이를 받아들여 미일수호조약을 체결한 이후 일본 정국은 극심한 혼란 속으로 빠져들었다. 젊은 사무라이들은 ‘존왕양이(尊王攘夷)’를 외치면서 막부 타도 운동에 나섰다. 한편 도쿠가와 막부는 제13대 쇼군(將軍) 도쿠가와 이에사다(德川家定·1824~1858년)의 후계 문제를 놓고 내홍(內訌)을 겪고 있었다.

히코네(彦根)번의 번주(藩主·영주)로 당시 다이로였던 이이 나오스케는 이런 상황에서 1858년부터 존왕양이파와 정적(政敵) 등 100여 명을 숙청하는 공안통치를 자행했다. 이이 나오스케의 입장에서는 서양과의 통상(通商)은 거스를 수 없는 대세였고, 미증유(未曾有)의 위기 상황을 타개하기 위해서는 막부 정권의 강화가 불가피하다고 생각했을 것이다.

하지만 강하면 부러지는 법. 이이 나오스케는 결국 1860년 3월 24일 출근길에 에도성 사쿠라다몬 밖에서 미토(水戶)번 출신 낭인(浪人) 무사들의 습격을 받아 참살(斬殺)당했다. 그의 죽음과 함께 막부의 권위는 땅에 떨어졌고, 더 이상 막부를 지탱할 만한 강단 있는 리더는 나오지 않았다. 도쿠가와 막부의 종언을 알리는 신호탄이었다.

‘七生報國’ 구스노기 마사시게

|

| 고쿄가이엔에 있는 구스노기 마사시게의 동상. |

고쿄가이엔 중심에는 말을 탄 무사(武士)의 동상이 있다. 그리 크지는 않지만, 말의 근육과 무사의 비장한 표정이 잘 살아 있다. 무사의 이름은 구스노기 마사시게(楠木正成·1294~1336년). 그는 14세기 초 가마쿠라 막부에 맞서 정권을 탈환하려 했던 고다이고(後醍醐) 천황에게 충성을 다하다가 아시카가 다카우지(足利尊氏·1305~1358년)의 군대에 패한 후 자결한 지방 호족(豪族)이다. 그는 죽기 전에 ‘칠생보국(七生報國)’을 외쳤다. ‘일곱 번 다시 태어나도 천황을 위해 죽겠다’는 다짐이다. 메이지유신을 전후(前後)한 시기에 존왕양이파 지사들은 구스노기 마사시게를 재발견했고 그를 자신들의 롤모델로 여겼다. ‘메이지유신의 이데올로그’였던 요시다 쇼인은 제자들에게 이렇게 가르쳤다.

“사나이라 함은 자기의 일생을 한 편의 시(詩)로 이룩하는 것이 중요하다. 구스노기 마사시게는 한 줄의 시도 쓰지 않았으나, 그의 일생은 그대로 비길 데 없는 크나큰 시가 아니겠는가?”

요시다 쇼인의 제자들이 메이지유신을 성공시키고, 도쿠가와 쇼군의 거성(居城)이던 에도성을 접수해 천황이 기거하는 황궁으로 바꾼 후, 그 바깥에 구스노기 마사시게의 동상을 세운 것은 당연한 수순이었다.

구스노기 마사시게는 유신 지사들뿐 아니라, 1930~1940년대 쇼와(昭和) 군국주의자들에게도 영감을 주었다. 가미카제(神風) 특공대도 ‘칠생보국’을 외치며 죽음의 길로 떠났다. 인간을 도구로 밖에 여기지 않는 전체주의(全體主義)의 극치였다.

메이지유신이 끝난 곳, 히비야공원

고쿄가이엔 건너편 히비야공원 한가운데 있는 마쓰모토로(松本樓)에서 점심 식사를 했다. 120년 된 오래된 양식점이다. 야외에서 식사를 하려면 줄을 서야 했다. 날씨가 조금 쌀쌀해서 실내에서 식사를 했다. 사실 해외여행을 할 때에는 식사에는 크게 신경을 쓰지 않는 편이다. 하지만 절친한 친구가 “식사도 여행의 즐거움 가운데 하나인데, 하루 한 끼라도 좀 잘 먹고 다니지”라고 조언을 해 이번에는 식사에 신경을 좀 썼다.

히비야공원을 찾은 것은 식사를 위해서만은 아니었다. 히비야공원은 메이지유신이 종언을 고한 곳이기 때문이었다.

1905년 9월 5~7일 이 공원에서는 폭동이 일어났다. 일본 최초의 근대식 공원으로 문을 연 지 불과 2년 후였다. 폭동이 일어난 이유는 러일전쟁을 마무리 짓는 포츠머스강화조약에 대한 불만 때문이었다. 전쟁 중 일본 국민들은 일본군이 만주와 쓰시마해협에서 연전연승(連戰連勝)하고 있다는 정부와 군부(軍部)의 선전에 취해 지냈다. 국민들은 전쟁에서 승리하기만 하면 연해주를 할양받고, 엄청난 액수의 배상금을 받게 될 줄 알았다. 언론은 국민들의 그런 기대감을 부추겼다. 하지만 사실 일본은 전투에서의 승리에도 불구하고 군사적·경제적으로 더 이상 전쟁을 이끌어갈 여력(餘力)이 없었다. 이 사실을 잘 알고 있던 일본 정부와 군부는 결국 사할린 남부를 할양받는 선에서 전쟁을 마무리할 수밖에 없었다. 하지만 전쟁 기간 중 온갖 희생을 강요받았던 국민들은 이를 납득하지 못했다. 폭동이 일어났다. 내무대신 관저와 어용신문 국민신문사가 불에 탔다. 결국 계엄령이 선포되고 나서야 사태는 수습됐다. 17명이 죽고 311명이 체포, 기소되었다.

어떻게 보면 히비야 폭동은 단순히 러일전쟁 사후 처리에 대한 불만의 표현만은 아니었을지 모른다. 그보다는 메이지유신 이후 40년 가까이 열강을 따라잡겠다면서 숨 쉴 틈 없이 달려온 긴장이 러일전쟁 승리로 확 끊어져 버렸기 때문이었을 것이다. 40년을 허위허위 달려온 덕에, 한때 열강의 식민지로 전락하지나 않을까 걱정하던 나라가 청일전쟁, 러일전쟁에서 승리하면서 세계 7대 강국 반열에 올랐다. 하지만 이 시기에 이르러 국민들은 허탈했을 것이다. 정치는 유신의 주역이었던 조슈-사쓰마 출신들이 전횡하고 있고, 잘살게 되었다지만 그 과실(果實)을 국민들이 느낄 수는 없었고, 전통과 현대 사이에서 정체성(正體性)은 흔들리고…. 이런 모순이 히비야 폭동으로 폭발한 것이다. 마치 1961년 이후 근대화를 위해 질주했던 한국인들이 1987년 이후 민주화 요구 시위로, 노사분규로 폭발한 것처럼 말이다. 메이지 천황이 죽은 것은 7년 후인 1912년이었지만, 메이지유신은 러일전쟁의 승리와 히비야 폭동으로 사실상 끝났다. 이후 일본은 메이지유신에 대한 반동(反動)으로 1910~1920년대에 다이쇼(大正) 데모크라시를 만끽하다가, 다시 그에 대한 반동으로 쇼와 군국주의 시대를 맞이하게 된다.

에도 開城 담판

|

| 옛 에도 사쓰마번저 자리에 있는 에도개성담판 기념비. |

1868년 3월 13~14일 이곳에서 도쿠가와 막부의 육군총재(육군장관 격) 가쓰 가이슈와 메이지 신정부의 동정군(東政軍) 참모 사이고 다카모리가 만났다. 사이고 다카모리는 사실상의 동정군 사령관이었다. 그해 1월 교토 인근 도바·후시미(鳥羽·伏見) 전투에서 패한 쇼군 도쿠가와 요시노부(徳川慶喜·1837~1913년)는 바로 오사카성을 포기하고 군함을 타고 에도로 탈출했다. 조슈와 사쓰마가 중심이 된 신정부군은 막부의 마지막 명줄을 끊기 위해 에도성으로 진격했다. 요시노부는 신정부군과의 교섭을 가쓰 가이슈에게 맡기고 자신은 우에노(上野)의 간에이지(寛永寺) 다이자이인(大慈院)에 칩거했다.

서로에게 반한 가쓰와 사이고

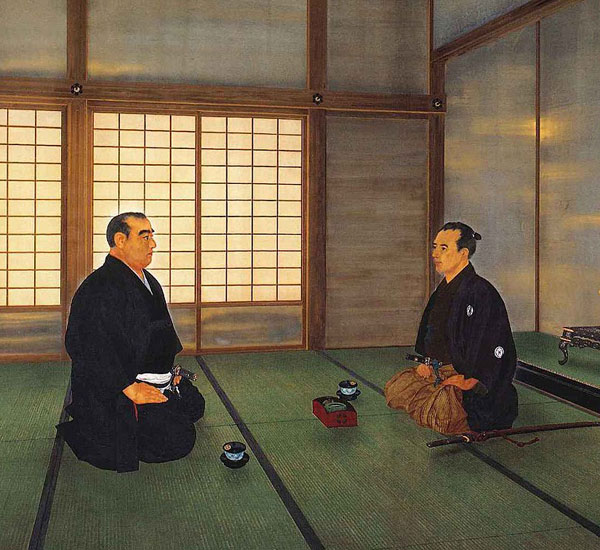

|

| 사이고 다카모리(왼쪽)와 가쓰 가이슈의 개성 담판 모습. 무릎 위에 손을 모으고 있는 사이고의 모습이 인상적이다. |

“실로 놀라운 인물이다. 두들겨 패줄 생각으로 만났지만, 완전히 머리를 숙이고 말았다. 얼마만큼 지략이 있는지 모를 정도였다. 정말 반해버렸다.”

가쓰도 사이고에게 반했다. 그는 “식견과 논리 면에서는 내가 오히려 더 나았지만, 이른바 천하대사를 짊어지는 것은 결국 사이고가 아닐까?”라고 여겼다.

이렇게 서로 상대에 대한 존숭의 마음이 있었기에, 승자와 패자의 입장에서 만났지만 대화가 잘 풀렸다. 가쓰는 이렇게 술회했다.

“사이고는 나에 대해 막부 중신의 예우를 잊지 않았다. 담판할 때에 시종 자세를 바로 하고 손을 무릎 위에 얹은 채 조금도 승리한 위광으로 패장(敗將)을 경멸하는 듯한 모습은 없었다.”(박훈 서울대 교수의 《메이지유신을 설계한 최후의 사무라이들》)

담판 기념비 바닥에는 이 두 사람의 회견 장면을 담은 청동부조(靑銅浮彫)가 있다.

가쓰 가이슈의 회고에 의하면, 회담이 끝난 후 사이고는 “어떠십니까? 잘 부탁드립니다. 지금부터의 일은 가쓰 선생께서 어떻게든 해주시겠지요”라고 하고 그대로 에도를 떠나버렸다고 한다. 정말 쾌남아(快男兒)였다.

가쓰가 가장 신경을 쓴 것은 도쿠가와 가문의 존속이었다. 두 사람은 도쿠가와 가문의 영지를 4분의 1로 삭감하고 마지막 쇼군 도쿠가와 요시노부가 가문의 수장[首長·당주(當主)라고 함] 자리를 내려놓고 칩거하는 것으로 합의를 보았다. 대신 에도성을 평화롭게 신정부군에게 내주기로 한 것은 물론이다.

이로써 100만 명이 사는 에도성이 전화(戰火)에 휩싸이는 것을 막을 수 있었고, 메이지 신정부와 막부 간에 내전이 벌어지고, 영국·프랑스 등 외세가 개입하는 상황도 피할 수 있었다. 놀라운 것은 이 시기 일본의 지도적 인물들은 막부 측이건 유신정부 측이건 간에 외세가 개입할 여지를 줘서는 안 된다는 데 대해서는 의견이 일치했다는 점이다. 물론 이후 1년여에 걸쳐 일본 동북 지역과 홋카이도에서는 보신전쟁(戊辰戰爭)이라고 하는 내전이 이어졌지만, 만약 가쓰와 사이고의 담판이 아니었다면 비극은 더욱 커졌을 것이다.

막부의 탄생지 가마쿠라

|

| 가마쿠라 막부의 창설자 미나모토 요리토모의 묘. |

가마쿠라까지는 도쿄역 요코스카(橫須)선 전철을 타고 1시간10분 남짓 거리. 서울 근교를 운행하는 전철을 생각하면 된다. 출근 시간대에 타더라도 도쿄 시내를 떠나기 전에 빈자리가 나기 때문에 굳이 지정석 표를 살 필요는 없다.

가마쿠라를 찾는 이들의 목적은 대개 고토쿠인의 ‘가마쿠라 대불’을 보려는 것이지만, 나는 미나모토 요리토모의 묘를 먼저 찾았다. 역 앞 고마치도리(小町通) 거리 상점가는 아침부터 활기가 차 있었다. 역시 세계 각국에서 관광객이 몰려오고 돈이 도는 곳은 다르구나 싶었다. 고마치도리를 지나자 커다란 신사(神社)가 나타났다. 쓰루가오카하치만구(鶴岡八幡宮)신사. 미나모토 요리토모를 모시는 신사다. 아까 전철에서 봤던 젊은 부부를 여기서 다시 봤다. 다시 보니 부부뿐 아니라 아기도 나름 성장(盛裝)을 하고 있고, 주변을 여러 사람이 둘러싸고 있었다. 고향의 친척들과 함께 아기를 데리고 신사 참배를 온 듯했다. 그러고 보니 여기저기 성장을 한 젊은 부부들이 역시 성장을 한 아이들을 데리고 있는 모습이 많이 보였다.

막부 탄생 공신의 후손들이 막부를 타도하다

신사를 지나 미나모토 요리토모의 묘 입구에 이르러 보니 안내판과 함께 ‘오에 히로모토(大江廣元)의 묘’ ‘시마즈 다다히사(島津忠久)의 묘’라는 간판이 나란히 있다. ‘아니, 시마즈라면 규슈 사쓰마의 영주 가문인데, 그의 무덤이 왜 여기에?’ 하는 생각이 들었다. 급히 스마트폰으로 검색해 보니 시마즈 다다히사(1179~1227년)는 미나모토 요리토모가 가마쿠라 막부를 창건할 때 그를 도운 측근 중 하나라고 한다. 그의 후손들은 이후 메이지유신 때까지 700여 년 가까이 이어지면서 규슈 일대를 호령했다. 오에 히로모토(1148~1225년)가 어떤 인물인지도 궁금해졌다. 스마트폰으로 검색해 보니, 그 역시 미나모토 요리토모의 창업공신 중 하나로 조슈번을 이끈 모리(毛利) 가문의 선조(先祖)라고 했다. 모리 가문 역시 서부 일본에 세력을 두고 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스와 자웅을 겨루었던 유서 깊은 무사 가문이었다.

뒤통수를 얻어맞은 듯한 느낌이었다. 도쿠가와 막부를 무너뜨린 메이지유신의 두 주역인 조슈와 사쓰마의 선조가 실은 최초의 막부인 가마쿠라 막부를 창건한 공신들이었다니…. 역사의 아이러니가 아닐 수 없었다.

미나모토 요리토모의 묘는 작은 석탑이었다. 일세를 풍미하고, 일본 역사의 큰 흐름을 만든 이의 무덤치고는 너무나 초라했지만, 다른 한편으로는 이런 무덤이라도 남아 있는 것이 어딘가 싶었다. 미나모토 요리토모와 비슷한 시기를 살았던 최충헌(崔忠獻·1149~1219년)의 묘는 찾아볼 수 없지 않은가?

지역의 역사 인물을 논하는 초등학생의 글

오에 히로모토, 시마즈 다다히사의 묘를 찾아갔더니, ‘법화당 터’라고 하는 빈 공간이 나왔다. 안내판을 읽어보니 대박! 호조 요시토키(北條義時·1163~1224년)의 유적이었다. 호조 요시토키는 2022년에 방영한 NHK의 61번째 대하 사극 〈가마쿠라도노의 13인〉의 주인공이다. 호조 요시토키는 미나모토 요리토모의 핵심 공신 13인 중 하나였지만, 미나모토 요리토모가 죽은 후 싯켄(執權)이 되어 쇼군의 권력을 무력화(無力化)하고 실권을 장악했다. 가마쿠라 막부는 사실은 호조 가문의 막부였다. 허수아비 천황-실권자인 쇼군이라는 이중권력 체제가 이때에는 허수아비 천황-허수아비 쇼군-실권자 싯켄이라는 삼중권력 체제로 변질됐던 셈이다.

가마쿠라 막부가 있던 오쿠라(大藏) 막부 터는 미나모토 요리토모의 묘에서 200m쯤 떨어진 세이센(淸泉)소학교 입구에 있다. 막부 터가 있던 곳임을 알리는 표석 옆에는 소식지 상자가 있다. 열어보니 소학교 학생들이 가마쿠라의 역사에 대해 쓴 글들을 복사해 넣어놓고 누구나 가져갈 수 있게 해놓았다. ‘요시쓰네(義經)의 실패점’이라는 글이 눈에 띄었다. 미나모토 요리토모의 동생인 미나모토 요시쓰네(源義經·1159~1189년)는 출중한 무공으로 형이 패권(覇權)을 잡는 데 크게 기여했으나 결국 형과의 싸움에서 패해 죽은 비운의 무장으로 일본인들에게 아주 인기가 높다. 삐뚤빼뚤한 글씨였지만 어린 초등학생이 이런 식으로 지역의 역사 인물에 대해 논하고 그걸 널리 공유하는 모습이 흥미로웠다.

〈슬램덩크〉 마니아들의 성지

|

| 가마쿠라 고토쿠인에 있는 청동대불은 가마쿠라뿐 아니라 일본을 대표하는 문화유산이다. |

|

| 에노덴 가마쿠라고교역 인근 건널목은 만화 〈슬램덩크〉 마니아들의 성지가 되었다. |

내친김에 5분 거리에 있는 현립가마쿠라고등학교 외관을 본 후 에노시마를 돌아보고 도쿄로 돌아왔다.

센조쿠이케

|

| 센조쿠이케의 풍경에 반한 가쓰 가이슈는 이곳에 집을 지었고, 나중에는 이곳에 묻혔다. |

도쿄 중심부에서 동서쪽에 있는 센조쿠이케는 지하철 이케가미선 센조쿠이케역에서 내리면 바로 보인다. 가쓰 가이슈는 사이고 다카모리와의 개성 담판을 위해 이케가미혼몬지(앞에서 말한 사쓰마번저 외에 이케가미혼몬지에서도 회담을 가짐)로 가는 길에 이 연못을 발견하고 그 풍광에 반해 나중에 이곳에 센조쿠켄(洗足軒)이라는 집을 짓고 살았다. 자기 부부의 묫자리도 이곳에 봐두었다.

공원 입구 휴게소 옥상에 올라가서 보니, 연못도 아름답지만 전날 밤 비가 와서인지 시리도록 파란 하늘이 일품이었다. 인근 오타(大田)구립도서관 앞 오모리다이로쿠(大森第六)중학교 담장에는 센조쿠이케가 있던 곳이라는 표지가 있었다. 거기서 150m쯤 떨어진 곳에 오타구립 가쓰가이슈기념관이 있었다. 가쓰 가이슈 사후(死後) 그를 기억하는 이들이 그의 서책과 자료들을 보관하기 위해 만들었던 세이메이(淸明)문고를 바탕으로 2019년 개관했다.

그리 크지 않은 기념관에는 금년에 탄생 200주년을 맞은 가쓰 가이슈의 일생을 보여주는 유품 등이 알차게 정리되어 있었다. 가쓰 가이슈는 쇼군 직속의 가신단(家臣團)인 하타모토(旗本) 출신이지만, 전래의 기득권에 안주하는 ‘꼴통’은 아니었다. 일찍부터 서양에 대한 학문인 난학(蘭學)과 서양 병학(兵學)을 공부했다. 페리 함대의 출현 이후 가쓰 가이슈는 안보 대책에 골몰하던 막부의 눈에 띄어 승진 가도를 밟기 시작했다.

가쓰 가이슈는 1854년 나가사키 해군전습소(해군사관학교 격) 전습생 감독이 되었고, 1860년에는 간린마루(咸臨丸)의 부함장으로 방미(訪美)사절단을 태우고 태평양을 건넜다. 가쓰가이슈기념관의 영상물에서는 ‘이때 가쓰 가이슈가 미국의 도시, 빌딩, 교통 등을 보고 크게 놀랐다’고 소개하고 있다. 우리나라의 엘리트들이 이런 경험을 한 것은 거의 100년 후인 1950년대였다. 미국으로 군사 유학을 갔던 박정희(朴正熙)·김종필(金鍾泌) 같은 청년 장교들이나 이한빈(李漢彬) 같은 젊은 유학생들은 미국을 경험하면서 우리나라가 얼마나 뒤떨어져 있는지를 절감했다. 그들은 충격과 비애(悲哀)를 ‘조국 근대화’의 의지로 승화시켰고 오늘의 대한민국을 일구었다.

료마를 설복시킨 가쓰

미국에서 돌아온 가쓰 가이슈는 기회가 있을 때마다 서양 각국과의 통상(通商)과 막부 체제의 개혁을 주장했다. 이 때문에 그는 존왕양이파 지사들의 공적(公敵)이 되었다. 여차하면 가쓰 가이슈를 죽여버리겠다고 그의 집으로 뛰어들었던 도사(土佐) 출신의 청년 무사가 있었다. 바로 사카모토 료마(板本龍馬·1836~1867년)였다. 하지만 그는 일본이 처한 현실을 냉정하게 설파하면서 개항의 필요성을 역설하는 가쓰 가이슈에게 감복되고 말았다. 료마는 “지금 공의 설(說)을 듣고 나니 제 고루함이 너무 부끄러워졌습니다. 지금부터 공의 문하생이 되겠습니다”고 했다. 다른 존왕양이파 지사들이 가쓰 가이슈를 노린다는 말을 듣고는 그의 경호를 자처하고 나서기도 했다. 누이에게 보낸 편지에서 사카모토 료마는 가쓰 가이슈를 ‘일본 제일의 인물’이라고 칭하면서 그의 제자가 되었다고 으스대기도 했다. 사카모토 료마는 죽는 날까지 조슈-사쓰마의 동맹, 막부 체제의 점진적 변혁, 해군 및 해상대(海商隊)의 건설 등을 위해 진력했는데, 그 대부분은 가쓰 가이슈의 영향을 받은 것이었다.

가쓰 가이슈는 메이지 정부가 들어선 후 초대 해군경(海軍卿·해군장관) 등을 지내고 백작(伯爵) 작위를 받았다. 그는 의리남(義理男)이었다. 자기가 모셨던 도쿠가와 집안에서 양자를 들였고, 사이고 다카모리가 세이난전쟁(西南戰爭·1877년)에서 패해 역적의 수괴(首魁)로 죽은 후에는 그의 명예회복을 위해 진력했다. 센조쿠이케공원 내에 있는 가쓰 가이슈 부부의 무덤 근처에 있는 사이고 다카모리의 유혼비도 그가 세운 것이다.

역도산의 무덤

|

| 이케가미혼몬지의 묘지에는 전설적 프로레슬러 역도산의 묘도 있다. |

도큐(東急)선 이케가미역에서 내려 혼몬지로 향했다. 안내판이 잘 되어 있어서 15분 거리의 절까지 쉽게 찾아갈 수 있었다. 본전을 앞에 두고 오른쪽 묘지 구역으로 향했다. 스마트폰으로 사이고 다카모리와 가쓰 가이슈가 회견을 가진 장소를 검색하다가 1950년대를 풍미했던 전설의 프로레슬러 역도산(力道山·1925~1963년. 일본어로는 ‘리키도잔’)의 무덤이 이곳에 있다는 것을 알았기 때문이다. 당시 일본인들은 서양의 거한(巨漢)들을 거침없이 박살 내는 역도산을 보면서 패전 후 서양인들에 대해 품고 있던 콤플렉스를 벗어던질 수 있었다고 한다. 1960~1970년대 한국의 국민적 영웅이었던 김일도 그의 제자다. 흉상(胸像)이 있는 역도산의 무덤 앞에서는 일본 할머니 셋이 이야기를 나누고 있었다. 그들에게도 역도산은 어린 시절 추억의 영웅이었나 보다. 문득 어린 시절 아버지가 역도산 이야기를 해주시던 것이 생각났다. 그때는 역도산이 김일성을 존경하고 김일성의 총애를 받았던 친북(親北)인사라는 건 몰랐다. 알 수도 없었던 시절이었다.

스마트폰이 안내해주는 대로 가쓰 가이슈와 사이고 다카모리의 회견 장소를 찾아갔지만 아쉽게도 출입금지 구역이어서 허탈하게 발걸음을 돌릴 수밖에 없었다.

‘라스트 쇼군’

|

| ‘라스트 쇼군’ 도쿠가와 요시노부 일가의 묘역은 역대 쇼군의 묘역과는 떨어진 곳에 있다. |

내가 찾고자 하는 곳은 두 사람의 무덤이었다. 도쿠가와 요시노부, 시부사와 에이이치(澁澤榮一·1840~1931년). 다행히 두 무덤은 가까운 곳에 있어서 찾는 게 어렵지는 않았다.

앞에서도 언급했던 도쿠가와 요시노부는 ‘라스트 쇼군’이었다. 도쿠가와 가문의 방계(傍系)인 미토(水戶)번 마쓰다이라가(松平家) 출신인 그는 어려서부터 영명해서 ‘도쿠가와 이에야스가 재림했다’ ‘도쿠가와 막부를 중흥시킬 인물’이라는 평가를 받았다.

하지만 우여곡절 끝에 그가 1866년 쇼군이 되었을 때에는 이미 대세가 기운 후였다. 미일수호조약 이후 서양 세력의 침투가 본격화되고, 일본 국내에서는 이에 저항하는 존왕양이 운동이 활발하게 전개되고 있었다. 한계를 느낀 도쿠가와 요시노부는 이런 흐름을 반전시키기 위해 1867년 10월 14일 대정봉환(大政奉還)을 단행했다. 미나모토 요리토모 이래 700년간 무가(武家)가 행사해온 통치권을 천황에게 반납하겠다는 것이었다.

사실 요시노부에게는 그래도 믿는 구석이 있었다. 도쿠가와 가문은 여전히 전국 최대 규모의 경제력과 군사력을 갖고 있었고, 무엇보다도 260년간의 통치 경험을 갖고 있었다. 도쿠가와 가문의 방계나 대대로 도쿠가와 가문을 섬겨온 다이묘(영주)들의 숫자도 만만치 않았다. 그래서 요시노부는 자신이 일단 통치권을 반납하더라도 다이묘평의회의 의장이 되어 국정을 주도할 수 있으리라고 생각했다. 근대 초 네덜란드공화국 같은 일종의 귀족공화정을 구상했던 것이다. 이는 가쓰 가이슈, 사카모토 료마, 그리고 도사번 등 유력 번에서 지지하는 방안이기도 했다.

‘적의 사상에 물든 지도자’

|

| 도쿠가와 요시노부 |

요시노부가 이랬던 이유는 무엇일까? 그가 ‘미토 출신’이었기 때문이다. 미토는 천황을 받드는 국수주의 학문인 미토학의 본산이었다. 요시노부도 어려서부터 천황 존숭의 사상을 교육받으면서 자라났다. 때문에 요시노부는 결정적 순간에 막부를 지키기 위해 천황에게 대적(對敵)할 수 없었던 것이다. 유혈(流血) 없이 에도성을 신정부에 넘겨준 결과 요시노부는 목숨을 부지했고, 후일에는 공작(公爵)의 작위까지 받았다. 일본은 더 큰 비극을 피해 메이지유신 후의 네이션 빌딩(nation building)에 들어갈 수 있었다. 그 자신이나 일본을 위해서는 잘된 일이었지만, ‘막부 체제의 수호’라는 입장에서 보면 이는 커다란 실패였다. 그는 체제를 무너뜨리려는 적의 사상에 물든 지도자였다. 우리도 얼마 전까지 그런 국가지도부를 가지고 있었다. 모골(毛骨)이 송연(悚然)해지는 일이다.

야나카묘지 인근은 도쿠가와 가문의 사찰(寺刹)인 간에이지(寬永寺)와 이웃하고 있다. 간에이지 경내 곳곳에는 도쿠가와 막부의 역대 쇼군들의 묘역이나 사당들이 있는데, 요시노부의 무덤은 거기서는 조금 떨어져 있다. 요시노부가 원했기 때문에 그런 것이라고 한다. 자신의 대(代)에 이르러 막부의 문을 닫게 했다는 죄책감 때문이었을까?

‘일본(식) 자본주의의 아버지’ 시부사와 에이이치

|

| 내년부터 사용되는 1만 엔권 지폐에는 시부사와 에이이치의 초상이 들어간다. |

시부사와 에이이치는 원래 도쿠가와 요시노부의 가신(家臣)이었다. 그의 무덤이 도쿠가와가의 무덤 근처에 있는 것도 이 때문일 것이다.

메이지유신 직전 유럽을 순방하면서 세계의 흐름을 익힌 그는 유신 후 잠시 대장성(大藏省) 관료로 근무했다. 하지만 관료로서의 한계를 느끼고 사표를 내고 나온 후 실업계에 투신했다. 그는 자신이 직접 기업을 일구기도 했지만, 일본을 위해 새로운 사업을 전개하는 데 필요하다고 생각하면 기꺼이 자신의 이름을 내주었다. 그런 회사들이 500여 개가 넘는데 오지(王子)제지, 도쿄전력, 도쿄가스, 제국호텔, 도쿄제철 등은 오늘날까지도 남아있다. 그는 도쿄증권거래소 설립에도 참여했다. 워낙 많은 사업에 관여하다 보니 경부선 철도 건설 등 조선 식민지 경영과 관련된 사업들에도 관여했다. 때문에 국내 일각에서는 그를 ‘경제 침략의 선봉’이라고 비난하기도 한다.

하지만 시부사와는 그렇게 간단한 인물은 아니다. 《논어》의 영향을 많이 받은 그는 “부(富)를 이루는 근원은 인의(仁義) 도덕이며, 올바른 도리에 따라 쌓은 부가 아니면 그 부는 영속(永續)할 수 없다”고 주장했다. 실업가로서의 업적과 이러한 경영철학 때문에 그는 ‘일본(식) 자본주의의 아버지’로 일컬어지고 있다.

간에이지와 창의대

|

| 간에이지의 근본중당(根本中堂). 사찰 건립 400주년을 알리는 깃발에는 도쿠가와 가문의 문장이 들어 있다. |

이런 인연으로 간에이지는 도쿠가와 막부의 마지막을 고하는 전쟁의 중심지가 됐다. 막부 잔당들은 창의대(彰義隊)를 결성, 최후의 일전을 도모했는데 그 근거지가 바로 간에이지였다. 창의대 대장은 시부사와 에이이치의 사촌인 시부사와 세이이치로(澁澤成一郞)였다. 이들은 7월 4일 봉기했지만 사이고 다카모리, 오무라 마스지로(大村益次郞·1824~1869년) 등이 이끄는 신정부군에게 참패하고 거의 전멸당했다. 살아남은 자들은 도쿄를 탈출, 일본 동북부와 홋카이도 하코다테 등지를 전전하면서 이듬해 5월까지 싸웠다.

도쿠가와 막부의 사찰로 반란의 중심이 되었던 간에이지는 주요 건물들이 불탔을 뿐 아니라, 사찰이 소유하고 있던 땅의 대부분을 내놓아야 했다. 오늘날 우에노공원은 그 땅 위에 조성된 것이다.

간에이지 구내에 있는 우에노전쟁기비(上野戰爭記碑)와 우에노공원 입구에 있는 창의대전사자비가 막부의 마지막을 증언하고 있다. 무엇이 그들을 가망 없는 싸움으로 내몰았을까? 자신들을 벼랑 끝으로 몬 조슈-사쓰마 세력에 대한 반감 때문이었을까? 에도 무사로서의 마지막 자존심 때문이었을까? 싸워보지도 않고 성을 내준 높으신 분들에 대한 반발이었을까?

‘라스트 사무라이’

창의대전사자비 인근에는 사이고 다카모리의 동상이 서 있다. 1876년 세이난전쟁을 일으켰다가 죽은 사이고는 1889년 헌법 공포를 기념한 대사(大赦) 때에 명예를 회복했다. 이 동상이 세워진 것은 1898년이었다. 동상이 제막(除幕)되기 전에 군복 차림의 당당한 무사의 모습을 상상했던 사람들은 게다에 강아지를 끌고 산책하는 모습의 동상을 보고 폭소를 터뜨렸다고 한다. 부인은 “내 남편과 안 닮았어!”라고 투덜댔다던가? 하지만 이후 이 동상은 ‘우에노의 사이고씨’라고 불리면서 120년 넘게 도쿄 시민들의 사랑을 받아왔다.

사이고 다카모리는 메이지유신의 1등 공신이면서도 유신 이후 소외된 사무라이들에게 추대되어 억지로 반란을 일으켰다가 자결했다. 어쩌면 그는 구체제(舊體制)의 모순을 모두 끌어안고 산화(散花)한 것인지도 모른다.

놀라운 것은 사이고 다카모리가 반란을 일으켰다가 죽은 지 13년 만에 명예를 회복하고, 그로부터 다시 9년 만에 수도 도쿄에 그의 동상이 섰다는 사실이다. 일본으로 망명한 김옥균(金玉均·1851~1894년)을 상하이(上海)까지 쫓아가 기어코 죽이고 그 시신을 능지처참한 고종(高宗)의 협량(狹量)과 비교된다. 메이지 천황도, 당시 조슈-사쓰마 출신 집권 세력도, 국민들도 사이고를 진정한 ‘마지막 사무라이’로 생각했는지도 모르겠다. 2003년 개봉한 할리우드 영화 〈라스트 사무라이〉 속 사무라이 가쓰모토(와타나베 겐 연기)는 바로 사이고 다카모리를 모티브로 한 인물이다.⊙