⊙ 이슬람교도, 총 인구 12억1000만 명 중 1억7220만 명(인구의 14.2%) (2011년 기준)

⊙ 711년부터 이슬람 침략 시작… 가즈나-구르-델리 술탄조 거쳐 무굴 술탄조가 인도 정복

⊙ 1947년 독립과 함께 인도(힌두교)와 파키스탄(이슬람교)으로 분리… 1972년 동파키스탄이 방글라데시로 독립

⊙ 모디 정부, 교묘한 형태의 무슬림 시민권 제한 추진… 코로나19 전파 주범으로 몰기도

박현도

1966년생. 서강대 종교학과 졸업, 캐나다 맥길대학 이슬람연구소 이슬람학 석사, 同 박사과정 수료. 이란 테헤란대학 이슬람학 박사 / 명지대 중동문제연구소 연구교수, 외교부 정책자문위원 역임. 現 서강대 유로메나연구소 연구교수, 《Religion & Peace》 편집장, (사)한-이란협회 학술위원장, 법무부 난민자문위원, 한국종교인평화회의 출판위원장

⊙ 711년부터 이슬람 침략 시작… 가즈나-구르-델리 술탄조 거쳐 무굴 술탄조가 인도 정복

⊙ 1947년 독립과 함께 인도(힌두교)와 파키스탄(이슬람교)으로 분리… 1972년 동파키스탄이 방글라데시로 독립

⊙ 모디 정부, 교묘한 형태의 무슬림 시민권 제한 추진… 코로나19 전파 주범으로 몰기도

박현도

1966년생. 서강대 종교학과 졸업, 캐나다 맥길대학 이슬람연구소 이슬람학 석사, 同 박사과정 수료. 이란 테헤란대학 이슬람학 박사 / 명지대 중동문제연구소 연구교수, 외교부 정책자문위원 역임. 現 서강대 유로메나연구소 연구교수, 《Religion & Peace》 편집장, (사)한-이란협회 학술위원장, 법무부 난민자문위원, 한국종교인평화회의 출판위원장

- 2022년 6월 인도 여당인 인도인민당 고위층이 이슬람을 모독하는 발언을 하자, 이에 대한 무슬림들의 항의 시위가 인도, 파키스탄, 방글라데시, 인도네시아 등에서 열렸다. 사진=AP/뉴시스

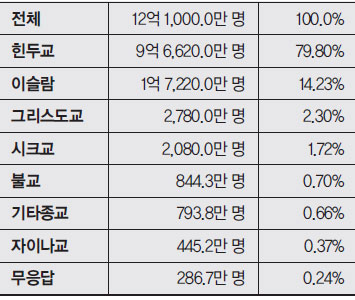

인도 정부의 가장 최신 종교 인구 통계인 2011년 인구 조사에 따르면 총 인구 12억1000만 명 중 무슬림(이슬람교 신자)은 1억7220만 명으로 14.2%를 차지하였다. 9억6620만 명으로 전 인구 대비 79.8%를 차지한 힌두교인 다음으로 많은 수다. [표]

현재 14억 명이 넘는 인도의 인구 중 무슬림은 14.2%다. 무슬림이 다수인 주(州)는 잠무카슈미르(68.3%)와 락샤드위프(96.58%) 두 곳이다. 종파별로 보면, 수니 무슬림이 85%, 시아 무슬림이 15%다. 인도는 중앙아시아의 무슬림 가즈나(Ghazna) 술탄조(朝), 구르(Ghur) 술탄조, 델리(Delhi) 술탄조, 무굴 (Mughal) 술탄조 등 무슬림 지배를 받았고, 영국의 진출로 무굴 술탄조가 쇠락할 때까지 인도 고유의 문화와 이슬람 문화가 어울린 융합 문화를 일구었다.

이슬람, 711년에 이미 인도 진출 시작

아랍 지리학자들은 인더스강을 미흐란(Mihran)으로 불렀고, 미흐란 하류 지역을 신드(Sind), 즉 인도라고 보았다. 신드는 산스크리트어로 강을 뜻하는 신두(Sindhu) 또는 대추를 뜻하는 드라비다어 킨투(Kintu)나 신투(Cintu)가 어원인데, 그리스어로는 신도스(Sindos), 라틴어로는 신두스(Sindus)라고 하였다.

무슬림이 인도에 진출한 것은 우마야 칼리파조 때인 711년이다. 오늘날 파키스탄 카라치 인근 항구 데왈 통치자 다히르가 무슬림 순례자를 싣고 가던 배를 아랍해에서 공격하였다. 이에 앗사까피가 시리아 지역 아랍군을 이끌고 데왈을 침공하여 3일 넘게 주민을 학살하고, 인더스강 델타 지역으로 들어가 인더스강 하류 지역과 물탄 인근 지역을 장악하며 인도를 이슬람 문화권으로 편입하였다.

우마야 칼리파조가 앗사까피를 소환하면서 정복전은 멈추었다. 우마야 칼리파조는 정복한 지역을 현지 통치자들에게 맡기고 간접 지배 형식을 취하였다. 아랍 무슬림 지배를 받게 된 지역민은 힌두교도보다는 불교도들이 더 적극적으로 지배층에 협력한 것 같다. 그러나 10세기 아랍 지리학자와 여행자들이 신드를 기록한 자료에는 불교도의 흔적이 보이지 않고, 알비루니(?~1048년) 역시 신드를 방문하였을 때 불교도 관련 정보를 구하지 못한 것으로 미루어 보면 이미 이슬람화가 온전히 진행되었다고 짐작할 수 있다. 힌두교도와 불자들이 강제 개종(改宗) 없이 무슬림 세계의 유대인과 그리스도인처럼 딤미(Dhimmi)로 간주되어 보호를 받았다는 표현이 정확한 것인지는 의문이다.

아프간 가즈나朝의 침공

무슬림의 본격적인 인도 대륙 진출은 가즈나 술탄조(977~1186년) 때부터다. 아프가니스탄의 가즈나[Ghzna·현대어 가즈니(Ghzani)]를 수도로 삼아 튀르크인 세뷕티긴이 세운 가즈나 술탄조는 아프가니스탄, 이란 동부, 인도 북부 펀자브를 장악하였다. 세뷕티긴의 아들 마흐무드(재위 998~1030년)는 수니파 이슬람의 수호자를 자처하면서 이스마일리(Ismaili) 시아파를 격멸하고자 신드 지역을 공격하였다. 마흐무드의 군대는 갠지스강과 야무나강 사이 도압, 중부 괄리오르뿐 아니라 구자라트까지 진출하였다. 그는 1024년 베라발의 시바 사원 소마나트를 훼손하고 2000만 디나르가 넘는 재물을 탈취하여 가즈나로 귀환하였다. 인도 이슬람 역사가 하빕은 마흐무드 정복의 동인(動因)을 경제적 이익으로 평가하였다.

“침략의 두드러진 특색을 이해하고 있는 사람 눈에는 원정의 비종교적 특성이 명확히 보일 것이다. 십자군 전쟁이 아니라 영광과 황금을 탐하여 벌인 세속적 약탈이었다. 종교적 동기를 찾기란 불가능하다. 가즈나 술탄조 군대는 신앙을 위해 살고 죽는 성스러운 전사(戰士)가 아니라 힌두와 무슬림 모두와 싸우도록 잘 훈련된 직업군인이었다.”

오늘날 인도 무슬림은 마흐무드를 인도에 이슬람을 전파한 정복자로 존경하고 있지만, 강제 개종을 시도하지 않은 것으로 보아 마흐무드의 인도 대륙 침공의 주목적은 경제적 이익 실현으로 보는 것이 합리적이다. 실제로 정복한 곳에 군대를 주둔시키지 않았고, 전리품으로 국고(國庫)를 채웠다.

아프가니스탄 구르(Ghur)에서 발흥한 구르 술탄조는 원래 무슬림이 아니었으나 가즈나 술탄조의 침략을 받고 복속된 후 이슬람화되었다. 구르 술탄조는 가즈나 술탄조를 멸하고, 인도에 무슬림 세력 기반을 공고히 다졌다. 무이줏딘(재위 1173~1203년)은 고말 산길을 통과하여 1175년 물탄과 우츠를, 1182년 수메라스를 각각 정복했다. 그는 구자라트 정복이 실패하자 북쪽으로 발길을 돌려 1186년 라호르를, 1192년 인도 북부 타라인(오늘날 타라오리)을 점령하였다.

북부 인도가 열리면서 델리, 아즈메르 등 주요 도시가 무슬림 손에 떨어졌고, 무슬림은 벵골까지 진출하였다. 구르 술탄조의 위력을 과시라도 하듯, 1192년 델리에 꾸와툴 이슬람 모스크를, 1200년 아즈메르에 아르하이딘 카 좀프라 모스크를 건설하였다.

무이줏딘이 뒤를 이을 아들 없이 세상을 떠나면서 무이줏딘의 바람대로 휘하 장수들이 구르 술탄조의 인도령을 나누어 가졌다. 아이박(1150~1210년)은 1206년 델리 술탄조의 술탄이 되었고, 까바차(재위 1203~1228년)는 물탄, 칼지(?~1206년)는 벵골 지역을 통치하였다.

몽골 침략을 물리친 델리 술탄조

가즈나 술탄조에서 시작한 인도의 이슬람화를 더욱 깊고 넓게 한 구르 술탄조를 이어 델리 술탄조(1206~1526년)는 무굴 술탄조가 들어설 때까지 무슬림의 인도 지배를 공고히 하였다.

인도로 들어온 무슬림 세력은 인도 북서부 아프가니스탄을 거점으로 삼았고, 지배자는 아랍인이 아니었다. 가즈나 술탄조 통치자는 튀르크 출신이고, 구르 술탄조의 내력은 불분명하며, 델리 술탄조는 튀르크계 맘룩(Mamluk)이다. 맘룩은 노예 신분으로 주군(主君)에 충성을 맹세하며 용맹을 떨치던 군인이다. 델리 술탄조를 연 아이박은 구르 술탄조의 무이줏딘의 튀르크계 맘룩이었다. 그래서 과거 국내 역사교과서는 델리 술탄조를 ‘노예왕조’라고 표기하기도 했다.

구르 술탄조의 무이줏딘 때 병합한 인도의 동쪽 끝 지역인 벵골과 비하라도 델리 술탄조가 총독을 두어 다스렸는데, 종종 이 총독이 독립적인 군주처럼 권력을 행사하였다. 피지배층 인도 주민들은 지배층 델리 술탄조 통치자들을 무슬림으로 보기보다는 “야만인(mleccha), 튀르크인(Turushka), 중앙아시아인(Shaka), 그리스인(Yavana)” 등으로 불렀다. 반면 무슬림 지배층은 비무슬림 피지배층 인도 주민을 불신자(不信者)로 간주하기는 했지만, 힌두교 사원을 보호하고 후원하며 주민의 마음을 얻고자 노력하였다. 소수의 무슬림이 다수의 비무슬림을 다스려야 하는 상황에서 통치자들은 유화책을 쓰지 않을 수 없었던 것이다.

델리 술탄조 시기에 인도 이슬람은 두 번의 큰 위기를 겪었다. 1258년 바그다드 압바스 칼리파조를 멸망시킨 공포의 몽골군단은 인도 대륙도 노렸다. 하지만 델리 술탄조가 몽골 침략을 효과적으로 막아내 몽골은 오늘날 파키스탄 지역과 카슈미르 지역에 머물렀다.

아크바르의 융화 정책

그러나 델리 술탄조는 티무르(1336~1405년)의 공세는 막아내지 못하였다. 1398년 9월 티무르는 델리 술탄조가 비무슬림 힌두 주민들을 관대하게 대한다고 하면서 델리를 침공하였다. 12월 파니파트에서 티무르 침략군에 완패하였고, 델리는 처참하게 파괴되어 재건에만 한 세기가 넘는 시간이 걸렸다. 티무르는 물탄 총독이었던 키즈르 한(재위 1414~1421년)을 통치자로 내세웠다. 키즈르 한은 티무르와 티무르의 아들 샤 루흐(1384~1411년)를 주군으로 섬기다가 1414년 델리에 승자로 입성하여 술탄이 되었다. 이후 키즈르 한의 후손이 1451년까지 통치하였다. 키즈르 한 집안은 예언자의 후손(사이드·Sayyid)으로 자처하였기 때문에 이들이 통치하던 델리 술탄조를 사이드(Sayyid)조라고 부른다.

오늘날 우즈베키스탄에서 부계로는 티무르, 모계로는 칭기즈 칸의 후손인 바부르(재위 1526~1530년)가 이끄는 군대가 1526년 4월 파니파트에서 델리 술탄조의 술탄 이브라힘 로디가 이끄는 군대를 무찌르고 델리를 중심으로 하는 인도의 새로운 통치자로 부상하였다. 바부르의 아들 후마윤(재위 1530~1540년, 1555~1556년)은 1540년부터 15년 동안 수르(Sur)조의 도전을 받아 다소 어려움을 겪기는 하였지만, 1555년 델리를 재정복하여 무굴 술탄조(1526~1858년)의 기틀을 완전하게 다졌다.

후마윤의 아들로 세 번째 술탄이 된 아크바르(재위 1556~1605년)는 통치 10년간 종교적 관용과 화합 정책을 폈다. 비무슬림에게 부과하던 인두세 지즈야(Jizya)를 폐지하고, 행정관리로 비무슬림을 채용하였으며, 인도 고유의 문화와 이슬람 문화를 융합하여 무굴 술탄조 특유의 독창적인 문화를 창출하였다. 비무슬림과 평화롭게 지내는 것을 중시한 아크바르는 이슬람 법학자들의 법적인 견해 또한 이러한 기조에서 벗어나지 못하도록 제어하였다.

아우랑제브의 힌두교 탄압

그러나 아크바르의 융화 정책은 후대에 빛을 발하지 못하였다. 아크바르에 이어 권좌에 오른 아들 자한기르(재위 1605~1628년)는 아버지의 능력에 미치지 못하였다. 손자 샤 자한(재위 1628~1658년)은 죽은 아내 뭄타즈 마할(Mumtaz Mahal)을 위한 타지마할 건설에 국고를 낭비하고, 밀려 들어오기 시작하는 유럽의 기세에 눌렸다. 그는 아들 아우랑제브(재위 1658~1707년)에게 권좌를 빼앗기고 죽을 때까지 무려 8년 동안 아그라의 요새에 유폐되었다.

아버지를 유폐하고 형제들을 죽이며 술탄 자리에 오른 아우랑제브는 1669년 힌두교 학교를 폐쇄하고 사원을 파괴하였다. 1679년에는 아크바르 때 폐지한 지즈야를 되살려 비무슬림에게 부과하였는데, 무슬림 학자들에게 징세 권한을 주었을 뿐 아니라 노령이라도 예외 없이 엄격하게 징수하였다.

아우랑제브 사후 무굴 술탄조는 퇴락의 길로 들어섰다. 1739년 페르시아의 나데르 샤의 군대가 델리를 약탈하였고, 벵골 지역에서는 영국의 동인도회사가 세력을 장악하면서 무굴 술탄조의 설 땅은 갈수록 사라졌다. 결국 1858년 마지막 술탄이 퇴위당하며 버마(미얀마)의 랑군(양곤)으로 망명을 떠나면서 3세기에 걸친 무굴 술탄조의 인도 지배와 함께 가즈나 술탄조의 마흐무드 때부터 이어진 무슬림의 인도 지배는 끝을 맺었다.

파키스탄의 탄생

무굴 술탄조가 무너지면서 인도는 영국의 식민지로 전락했다. 저항 끝에 독립을 이루긴 하였으나, 무슬림연맹을 이끌던 무함마드 알리 진나(1876~1948년)는 비무슬림이 지배하는 인도에서는 살 수 없다고 주장했다. 그의 지도하에 무슬림들이 1947년 8월 14일 파키스탄을 건국하면서 과거의 인도는 인도공화국과 파키스탄공화국으로 분리되었다.

파키스탄(Pakistan)은 무슬림 독립국가를 꿈꾸던 케임브리지 대학생 초우다리 라마트 알리가 1933년 소책자 《지금 아니면 결코(Now or Never)》에서 처음 사용한 말이다. 무슬림 거주 지역인 펀자브(Punjab)의 P, 아프간(Afghan, 북서변경주)의 A, 카슈미르(Kashmir)의 K, 신드(Sindh)의 S, 발루치스탄(Baluchistan)의 ‘스탄(Stan)’이 합해져 팍스탄(Pakstan)인데, 여기에 I가 더해져 파키스탄(Pakistan)이 됐다. 아울러 페르시아어와 우르두어에서 ‘순결, 청결’을 뜻하는 ‘파크(pak)’와 땅을 가리키는 ‘스탄(stan)’을 붙여 한 단어로 만들 때 연결접사 ‘아이(i)’를 더하면 말 그대로 ‘깨끗한 땅’이라는 뜻의 파키스탄이라는 결합어가 된다. 중의적(重義的)인 말이다.

파키스탄 건국의 아버지 진나는 세속적 근대국가를 꿈꾸었다. 하지만 ‘무슬림 국가’라는 종교적 정체성(正體性)과 감정은 적으로부터도 존경받던 국부(國父)의 비전을 펴기 어렵게 만들었다.

파키스탄은 무슬림의 오랜 인도 지배 역사 때문에 비무슬림이 다수인 인도에 대해 나름의 우월감을 지니고 있었다. 독립 당시 파키스탄은 인도를 사이에 두고 동서로 갈라져 있었다. 정부와 군부의 주류를 장악한 서파키스탄인들은 동파키스탄인들을 차별했다. 이에 분개한 동파키스탄은 1972년 방글라데시로 독립했다. 이 과정에서 파키스탄 군부는 수많은 민간인을 학살했다. 파키스탄과 대립해 온 인도는 방글라데시를 지원했고, 이 바람에 인도와 파키스탄 간에는 전쟁이 벌어졌다. 전쟁은 파키스탄의 패배로 끝났다. 현재 카슈미르를 두고 인도와 파키스탄 양국이 벌이는 유혈 대립은 영토분쟁을 넘어 종교전쟁으로 번질 위험을 내포하고 있다.

‘캐시미어’의 고향 카슈미르

양털로 만든 담요나 옷으로 널리 알려진 캐시미어(cashmere)의 어원으로 유명한 카슈미르는 히말라야 산맥 서쪽에 있는 해발 최저 300m, 최고 7000m, 총 면적 약 22만㎢의 타원형 접시 모양을 띤 고원(高原)으로, 인도와 파키스탄이 서로 영유권을 주장하고 있는 분쟁 지역이다. 북동쪽은 중국의 신장위구르 자치구, 동쪽은 시장(西藏)자치구(티베트), 남쪽은 인도, 서쪽은 파키스탄, 북서쪽은 아프가니스탄과 각각 맞닿아 있다.

역사적으로 보면, 고대 인도 불교의 성왕(聖王) 아소카가 이곳을 다스렸고, 중국의 삼장법사(三藏法師) 현장(玄奘·602~662년)은 《대당서역기(大唐西域記)》에 ‘가습미라국(迦濕彌羅國)’이라고 기록하였다.

역사적으로 불교와 힌두교를 믿는 사람들이 카슈미르를 차지하였고, 높은 산이 인도 북부 지역으로부터 카슈미르를 분리하여 보호한 결과 무슬림 정복을 효과적으로 차단하였으나, 1320년 몽골 침략으로 정치적 공백이 발생하면서 본격적인 무슬림 술탄조 시대가 열렸다.

무슬림 통치는 1819년 펀자브를 통치하던 시크교도 란지트 싱이 카슈미르를 장악하면서 끝났다. 1846년 제1차 영국-시크 전쟁에서 승리한 영국은 750만 루피에 잠무 지역 통치자인 도그라족 라자(군주) 굴랍 싱에게 카슈미르를 양도하였다. 시크교도에서 힌두교도로 통치자가 바뀐 것이다. 영국은 1885년 권좌에 오른 프라타프 싱이 당시 영국과 경쟁 관계에 있던 러시아와 접촉한다는 점을 우려하여 1889년 4월 그를 명목상 통치자로만 두고 직접 카슈미르를 다스렸다.

다수 주민 무시하고 인도 택한 힌두교 지배자

1947년 6월 3일 인도 독립안을 발표하면서 영국 정부는 550여 개에 달하는 인도 내 여러 소국(小國)에 각기 정치적 운명을 스스로 선택하라고 하였다. 그해 7월 25일 영국의 마지막 인도 총독 마운트배튼 경은 주민의 종교적 성향에 따라 인도나 파키스탄을 선택하라고 권고하였다.

카슈미르 내 무슬림 인구는 1941년 조사에 따르면 전체 인구의 77%였다. 주민의 의향을 존중한다면 지리적으로도 가까운 파키스탄을 선택해야 하는 것이 당연했다. 그러나 카슈미르 최후의 통치자 하리 싱은 힌두교도로 파키스탄에 합류하는 것을 원하지 않았다.

영국령 인도가 1947년 8월 14일 파키스탄으로, 15일 인도로 각각 독립하면서 카슈미르의 정세는 혼란스러워졌다. 파키스탄의 지원을 받는 파슈툰족이 침공하자 하리 싱은 10월 26일 인도령 가입문서(Instrument of Accession)에 서명하였다. 이튿날 인도가 지원군을 보내 카슈미르를 장악했다. 이후 국제사회의 중재로 카슈미르의 65%를 인도가, 35%를 파키스탄이 각각 차지하였고, 양자 사이에 통제선이 그어졌다.

카슈미르 사람들은 고유 언어인 카슈미르어로 말하고 카슈미르어 문학을 발전시킨 사람들이지만, 자유와 독립 대신 파키스탄과 인도 중 양자택일을 강요받고 있다. 파키스탄령 카슈미르는 ‘자유의 카슈미르(아자드 카슈미르)’라고 부르지만 파키스탄 정부의 입김에서 결코 자유롭지 못하다. 인도령 카슈미르는 인도의 손아귀에서 벗어나려고 하지만 인도의 철권통치에 억눌려 있는 상황이다.

‘무슬림은 두 발 달린 동물’

2014년 “모두 함께, 모두를 위한 개발”을 선거 구호로 유권자들에게 경제개혁가 이미지를 각인하며 집권한 나렌드라 모디 현 인도 총리는 힌두민족주의자다. 모디의 인도인민당(BJP·Bharatiya Janata Party)은 반(反)무슬림 힌두민족주의 색채가 상당히 강한 당이다. 모디는 2002년 구자라트주(州) 수석장관(총리) 재직 당시 힌두-무슬림 대립으로 800명에 달하는 무슬림이 목숨을 잃었을 때 아무런 조치를 취하지 않아 ‘무슬림 살해의 배후’라는 의심을 샀지만, 법원에서는 무죄(無罪)판결을 내렸다.

무슬림을 “두 발 달린 동물”이라고 비하하는 힌두민족주의자들이 모디 주변을 채웠다. 힌두민족주의자들은 2019년 상원을 통과한 ‘시민권 개정안(The Citizenship Amendment Act)’에 항의하는 무슬림을 뉴델리에서 거침없이 살해하였다. 무고한 목숨을 너무도 쉽게 앗아간 시민권 개정안은 복잡한 인도 역사의 산물이다.

영국 식민지에서 독립한 인도는 인도, 파키스탄, 방글라데시 세 나라로 쪼개어졌다. 파키스탄과 방글라데시는 압도적으로 무슬림이 많은 이슬람 문화권 국가다. 그러나 인도는 힌두가 절대다수이긴 하지만 여전히 국내 인구의 약 15%는 무슬림이다. 모디의 인도인민당이 원하는 대로 힌두인을 위한 인도를 만들고자 한다면 이들 무슬림은 어떻게 해서든지 정리해야 할 것이다. 시민권 개정안이 정확히 그러한 목적을 이루는 중요한 수단이다.

개정안에 따르면 파키스탄, 아프가니스탄, 방글라데시 등 무슬림 국가에서 종교적 박해를 피해 2014년 12월 31일 이전에 인도로 와서 불법체류 중인 힌두교인, 불교도, 그리스도인, 시크교도, 자이나교도, 조로아스터교도 등 모두 6개 종교 신도는 인도 시민권을 가질 수 있다. 그런데 무슬림은 여기에 해당되지 않는다. 무슬림은 소수 종교인이 아니고 위에 언급한 국가에서 박해를 받고 나온 것도 아니기 때문이다.

또 다른 문제는 시민권 개정안과 함께 인도인민당 정부가 추진하려고 하는 국가시민등록 제도다. 인도 정부는 방글라데시와 국경을 맞댄 아삼주의 시민등록 제도를 전국적으로 확대하려고 한다. 아삼주에는 약 1900만 명의 무슬림이 거주하고 있다. 이들 상당수는 동서파키스탄 내전을 거쳐 방글라데시가 1971년 독립할 당시 전쟁의 혼란을 피하여 아삼주로 넘어온 사람들과 이들의 후손이다. 아삼주 무슬림은 1971년 이전에 인도로 이주했다는 증명서를 가지고 있어야만 시민권 등록을 할 수 있다. 1971년 이후 아삼주에서 태어났다고 해도 부모나 조부가 1971년 이전에 아삼주에 왔다거나 대대로 인도에서 살았다는 기록이 없으면 등록할 수 없다. 인도 정부는 무슬림을 표적으로 삼아 시행하는 것이 아니라 이미 라지브 간디 정부 때부터 불법 침입자들을 색출하고자 1971년 3월 25일을 기준으로 국가시민등록 제도 정비를 위해 협정을 체결했다고 강조하고 있다.

모디 총리의 측근인 아미트 샤 내무장관은 2019년 10월 “단 한 명의 망명자도 (인도를) 떠날 필요가 없다. 그리고 우리는 단 한 명의 침입자도 머물게 하지 않을 것이다”라고 공언한 바 있다.

그런데 샤 장관이 말한 침입자는 바로 무슬림이다. 그는 무슬림을 ‘흰개미’라고 폄하하면서 “벵골만에 모두 쳐넣어버리겠다”고 발언한 적도 있다. 독립 이전 무슬림이 인도 문화 발전에 기여한 업적과 공헌은 전혀 중요하지 않다는 것이 현 정부 인사들의 생각이다. 그러니 아무리 라지브 간디 정부를 인용하면서 정당화하려고 해도 인도인민당 정부의 목표가 무엇인지는 쉽게 간파할 수 있다.

코로나19 전파 주범으로 몰린 무슬림들

2020년 2월 23일 트럼프 대통령의 인도 방문을 계기로 폭력적인 힌두민족주의자들이 무슬림을 공격하기 시작하였다. 새로운 시민권법에 항의하는 무슬림들에게 무차별 폭력을 가한 것이다. 수도 뉴델리는 최악의 인종차별과 증오와 살해의 장으로 변하였다. 36명의 무슬림이 죽임을 당하였다. 총으로 칼로, 불로, 집단 구타로 처절하게 목숨을 잃었고 모스크는 파괴되었다. 80세 여성 노인을 불로 태워 죽이기도 하였다.

이러한 상황에서 코로나19가 인도를 덮쳤다. 그러자 무슬림은 코로나19 전파(傳播)의 산실(産室)로 낙인찍혔다. 정말 무슬림이 코로나19 전파의 주원인인지 아닌지는 중요하지 않다. 증오에 눈이 먼 상황에서 무슬림은 반드시 인도를 망치고자 작정한 코로나19 전파자여야만 했다. 2020년 3월 13일에서 15일까지 하나피 법학파에 속하는 이슬람 종교단체 타블리기 자마아트가 뉴델리 니자뭇딘 지역에서 대규모 집회를 가진 뒤 코로나19 바이러스가 급격히 퍼졌다는 것이 인도 정부의 발표다. 이전에는 확진자 수가 두 배로 증가하는 데 평균 7.4일 걸렸는데, 이 집회 이후 4.1일로 대폭 줄었다고 한다. 인도 정부는 약 8000명에 달하는 사람들이 행사를 개최한 단체의 본부를 3월 초에 방문한 것으로 추산했다. 시민권 개정과 코로나19 감염 사태로 인도 내 무슬림의 삶에 먹구름이 드리웠다.

엘스트의 부정주의

벨기에 인도학자 엘스트는 1992년에 처음 발간한 저서에서 “나치의 만행을 부정하는 이른바 ‘부정주의’는 유럽에서는 상상할 수 없는 일”이라면서 “나치에 못지않게 역사적으로 무고한 인도인을 죽인 무슬림의 범죄를 명확히 밝히지 않고 부정하는 역사적 시각은 이슬람 호교론자들과 마르크스주의자 학자들이 선도하였고, 스스로 세속주의자를 자처하는 정치인, 언론인, 지식인들이 이에 동조하면서 인도 내에서 거스를 수 없는 사관(史觀)이 되었다”고 주장했다. 그는 “인도 내 종교적 갈등을 불러일으키지 않으려는 인도 정부의 조심스럽고 소극적인 태도는 이른바 인도식 부정주의가 흔들리지 않는 사관이 되는 데 기여하고 있다”고 비판한다.

엘스트의 주장의 옳고 그름을 떠나 눈여겨보아야 할 사실은 1992년 처음 그의 책이 출간된 이후 큰 반응이 없다가 2014년 모디의 집권과 함께 부각되기 시작한 점이다. 엘스트의 부정주의는 단순히 학문의 영역에만 머물지 않는다. 일반 강연에서 엘스트는 이슬람의 본질적인 폭력성을 강조하면서 이슬람 혐오 감정을 부추긴다. 즉 인도의 부정주의는 순수 학문적 의미에서의 역사비평이라기보다 이슬람의 폭력성을 밝히려는 의도를 내포하고 있다. 엘스트의 부정주의는 힌두민족주의가 거세어질수록 학문적 영역에서 완전히 벗어나 정치적 도구로 활용될 가능성이 크다. 어쩌면 이는 711년 앗사까피의 복수전이 힌두식으로 발현되는 데 양분 역할을 할지도 모른다.⊙

현재 14억 명이 넘는 인도의 인구 중 무슬림은 14.2%다. 무슬림이 다수인 주(州)는 잠무카슈미르(68.3%)와 락샤드위프(96.58%) 두 곳이다. 종파별로 보면, 수니 무슬림이 85%, 시아 무슬림이 15%다. 인도는 중앙아시아의 무슬림 가즈나(Ghazna) 술탄조(朝), 구르(Ghur) 술탄조, 델리(Delhi) 술탄조, 무굴 (Mughal) 술탄조 등 무슬림 지배를 받았고, 영국의 진출로 무굴 술탄조가 쇠락할 때까지 인도 고유의 문화와 이슬람 문화가 어울린 융합 문화를 일구었다.

이슬람, 711년에 이미 인도 진출 시작

아랍 지리학자들은 인더스강을 미흐란(Mihran)으로 불렀고, 미흐란 하류 지역을 신드(Sind), 즉 인도라고 보았다. 신드는 산스크리트어로 강을 뜻하는 신두(Sindhu) 또는 대추를 뜻하는 드라비다어 킨투(Kintu)나 신투(Cintu)가 어원인데, 그리스어로는 신도스(Sindos), 라틴어로는 신두스(Sindus)라고 하였다.

무슬림이 인도에 진출한 것은 우마야 칼리파조 때인 711년이다. 오늘날 파키스탄 카라치 인근 항구 데왈 통치자 다히르가 무슬림 순례자를 싣고 가던 배를 아랍해에서 공격하였다. 이에 앗사까피가 시리아 지역 아랍군을 이끌고 데왈을 침공하여 3일 넘게 주민을 학살하고, 인더스강 델타 지역으로 들어가 인더스강 하류 지역과 물탄 인근 지역을 장악하며 인도를 이슬람 문화권으로 편입하였다.

우마야 칼리파조가 앗사까피를 소환하면서 정복전은 멈추었다. 우마야 칼리파조는 정복한 지역을 현지 통치자들에게 맡기고 간접 지배 형식을 취하였다. 아랍 무슬림 지배를 받게 된 지역민은 힌두교도보다는 불교도들이 더 적극적으로 지배층에 협력한 것 같다. 그러나 10세기 아랍 지리학자와 여행자들이 신드를 기록한 자료에는 불교도의 흔적이 보이지 않고, 알비루니(?~1048년) 역시 신드를 방문하였을 때 불교도 관련 정보를 구하지 못한 것으로 미루어 보면 이미 이슬람화가 온전히 진행되었다고 짐작할 수 있다. 힌두교도와 불자들이 강제 개종(改宗) 없이 무슬림 세계의 유대인과 그리스도인처럼 딤미(Dhimmi)로 간주되어 보호를 받았다는 표현이 정확한 것인지는 의문이다.

아프간 가즈나朝의 침공

무슬림의 본격적인 인도 대륙 진출은 가즈나 술탄조(977~1186년) 때부터다. 아프가니스탄의 가즈나[Ghzna·현대어 가즈니(Ghzani)]를 수도로 삼아 튀르크인 세뷕티긴이 세운 가즈나 술탄조는 아프가니스탄, 이란 동부, 인도 북부 펀자브를 장악하였다. 세뷕티긴의 아들 마흐무드(재위 998~1030년)는 수니파 이슬람의 수호자를 자처하면서 이스마일리(Ismaili) 시아파를 격멸하고자 신드 지역을 공격하였다. 마흐무드의 군대는 갠지스강과 야무나강 사이 도압, 중부 괄리오르뿐 아니라 구자라트까지 진출하였다. 그는 1024년 베라발의 시바 사원 소마나트를 훼손하고 2000만 디나르가 넘는 재물을 탈취하여 가즈나로 귀환하였다. 인도 이슬람 역사가 하빕은 마흐무드 정복의 동인(動因)을 경제적 이익으로 평가하였다.

“침략의 두드러진 특색을 이해하고 있는 사람 눈에는 원정의 비종교적 특성이 명확히 보일 것이다. 십자군 전쟁이 아니라 영광과 황금을 탐하여 벌인 세속적 약탈이었다. 종교적 동기를 찾기란 불가능하다. 가즈나 술탄조 군대는 신앙을 위해 살고 죽는 성스러운 전사(戰士)가 아니라 힌두와 무슬림 모두와 싸우도록 잘 훈련된 직업군인이었다.”

오늘날 인도 무슬림은 마흐무드를 인도에 이슬람을 전파한 정복자로 존경하고 있지만, 강제 개종을 시도하지 않은 것으로 보아 마흐무드의 인도 대륙 침공의 주목적은 경제적 이익 실현으로 보는 것이 합리적이다. 실제로 정복한 곳에 군대를 주둔시키지 않았고, 전리품으로 국고(國庫)를 채웠다.

아프가니스탄 구르(Ghur)에서 발흥한 구르 술탄조는 원래 무슬림이 아니었으나 가즈나 술탄조의 침략을 받고 복속된 후 이슬람화되었다. 구르 술탄조는 가즈나 술탄조를 멸하고, 인도에 무슬림 세력 기반을 공고히 다졌다. 무이줏딘(재위 1173~1203년)은 고말 산길을 통과하여 1175년 물탄과 우츠를, 1182년 수메라스를 각각 정복했다. 그는 구자라트 정복이 실패하자 북쪽으로 발길을 돌려 1186년 라호르를, 1192년 인도 북부 타라인(오늘날 타라오리)을 점령하였다.

북부 인도가 열리면서 델리, 아즈메르 등 주요 도시가 무슬림 손에 떨어졌고, 무슬림은 벵골까지 진출하였다. 구르 술탄조의 위력을 과시라도 하듯, 1192년 델리에 꾸와툴 이슬람 모스크를, 1200년 아즈메르에 아르하이딘 카 좀프라 모스크를 건설하였다.

무이줏딘이 뒤를 이을 아들 없이 세상을 떠나면서 무이줏딘의 바람대로 휘하 장수들이 구르 술탄조의 인도령을 나누어 가졌다. 아이박(1150~1210년)은 1206년 델리 술탄조의 술탄이 되었고, 까바차(재위 1203~1228년)는 물탄, 칼지(?~1206년)는 벵골 지역을 통치하였다.

몽골 침략을 물리친 델리 술탄조

가즈나 술탄조에서 시작한 인도의 이슬람화를 더욱 깊고 넓게 한 구르 술탄조를 이어 델리 술탄조(1206~1526년)는 무굴 술탄조가 들어설 때까지 무슬림의 인도 지배를 공고히 하였다.

인도로 들어온 무슬림 세력은 인도 북서부 아프가니스탄을 거점으로 삼았고, 지배자는 아랍인이 아니었다. 가즈나 술탄조 통치자는 튀르크 출신이고, 구르 술탄조의 내력은 불분명하며, 델리 술탄조는 튀르크계 맘룩(Mamluk)이다. 맘룩은 노예 신분으로 주군(主君)에 충성을 맹세하며 용맹을 떨치던 군인이다. 델리 술탄조를 연 아이박은 구르 술탄조의 무이줏딘의 튀르크계 맘룩이었다. 그래서 과거 국내 역사교과서는 델리 술탄조를 ‘노예왕조’라고 표기하기도 했다.

구르 술탄조의 무이줏딘 때 병합한 인도의 동쪽 끝 지역인 벵골과 비하라도 델리 술탄조가 총독을 두어 다스렸는데, 종종 이 총독이 독립적인 군주처럼 권력을 행사하였다. 피지배층 인도 주민들은 지배층 델리 술탄조 통치자들을 무슬림으로 보기보다는 “야만인(mleccha), 튀르크인(Turushka), 중앙아시아인(Shaka), 그리스인(Yavana)” 등으로 불렀다. 반면 무슬림 지배층은 비무슬림 피지배층 인도 주민을 불신자(不信者)로 간주하기는 했지만, 힌두교 사원을 보호하고 후원하며 주민의 마음을 얻고자 노력하였다. 소수의 무슬림이 다수의 비무슬림을 다스려야 하는 상황에서 통치자들은 유화책을 쓰지 않을 수 없었던 것이다.

델리 술탄조 시기에 인도 이슬람은 두 번의 큰 위기를 겪었다. 1258년 바그다드 압바스 칼리파조를 멸망시킨 공포의 몽골군단은 인도 대륙도 노렸다. 하지만 델리 술탄조가 몽골 침략을 효과적으로 막아내 몽골은 오늘날 파키스탄 지역과 카슈미르 지역에 머물렀다.

|

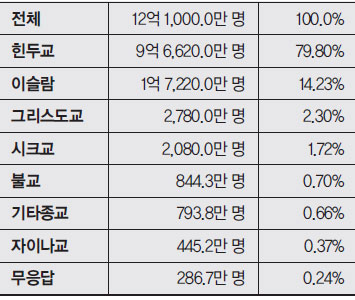

| 무굴제국을 창건한 바부르는 칭기즈 칸의 후예임을 자처했다. |

오늘날 우즈베키스탄에서 부계로는 티무르, 모계로는 칭기즈 칸의 후손인 바부르(재위 1526~1530년)가 이끄는 군대가 1526년 4월 파니파트에서 델리 술탄조의 술탄 이브라힘 로디가 이끄는 군대를 무찌르고 델리를 중심으로 하는 인도의 새로운 통치자로 부상하였다. 바부르의 아들 후마윤(재위 1530~1540년, 1555~1556년)은 1540년부터 15년 동안 수르(Sur)조의 도전을 받아 다소 어려움을 겪기는 하였지만, 1555년 델리를 재정복하여 무굴 술탄조(1526~1858년)의 기틀을 완전하게 다졌다.

후마윤의 아들로 세 번째 술탄이 된 아크바르(재위 1556~1605년)는 통치 10년간 종교적 관용과 화합 정책을 폈다. 비무슬림에게 부과하던 인두세 지즈야(Jizya)를 폐지하고, 행정관리로 비무슬림을 채용하였으며, 인도 고유의 문화와 이슬람 문화를 융합하여 무굴 술탄조 특유의 독창적인 문화를 창출하였다. 비무슬림과 평화롭게 지내는 것을 중시한 아크바르는 이슬람 법학자들의 법적인 견해 또한 이러한 기조에서 벗어나지 못하도록 제어하였다.

아우랑제브의 힌두교 탄압

그러나 아크바르의 융화 정책은 후대에 빛을 발하지 못하였다. 아크바르에 이어 권좌에 오른 아들 자한기르(재위 1605~1628년)는 아버지의 능력에 미치지 못하였다. 손자 샤 자한(재위 1628~1658년)은 죽은 아내 뭄타즈 마할(Mumtaz Mahal)을 위한 타지마할 건설에 국고를 낭비하고, 밀려 들어오기 시작하는 유럽의 기세에 눌렸다. 그는 아들 아우랑제브(재위 1658~1707년)에게 권좌를 빼앗기고 죽을 때까지 무려 8년 동안 아그라의 요새에 유폐되었다.

아버지를 유폐하고 형제들을 죽이며 술탄 자리에 오른 아우랑제브는 1669년 힌두교 학교를 폐쇄하고 사원을 파괴하였다. 1679년에는 아크바르 때 폐지한 지즈야를 되살려 비무슬림에게 부과하였는데, 무슬림 학자들에게 징세 권한을 주었을 뿐 아니라 노령이라도 예외 없이 엄격하게 징수하였다.

아우랑제브 사후 무굴 술탄조는 퇴락의 길로 들어섰다. 1739년 페르시아의 나데르 샤의 군대가 델리를 약탈하였고, 벵골 지역에서는 영국의 동인도회사가 세력을 장악하면서 무굴 술탄조의 설 땅은 갈수록 사라졌다. 결국 1858년 마지막 술탄이 퇴위당하며 버마(미얀마)의 랑군(양곤)으로 망명을 떠나면서 3세기에 걸친 무굴 술탄조의 인도 지배와 함께 가즈나 술탄조의 마흐무드 때부터 이어진 무슬림의 인도 지배는 끝을 맺었다.

|

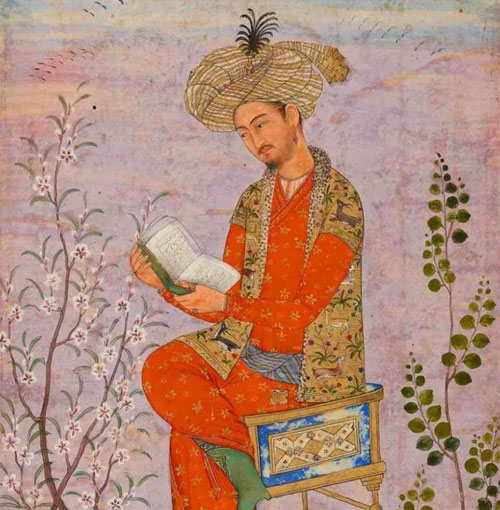

| 파키스탄 건국의 아버지 무함마드 알리 진나. |

파키스탄(Pakistan)은 무슬림 독립국가를 꿈꾸던 케임브리지 대학생 초우다리 라마트 알리가 1933년 소책자 《지금 아니면 결코(Now or Never)》에서 처음 사용한 말이다. 무슬림 거주 지역인 펀자브(Punjab)의 P, 아프간(Afghan, 북서변경주)의 A, 카슈미르(Kashmir)의 K, 신드(Sindh)의 S, 발루치스탄(Baluchistan)의 ‘스탄(Stan)’이 합해져 팍스탄(Pakstan)인데, 여기에 I가 더해져 파키스탄(Pakistan)이 됐다. 아울러 페르시아어와 우르두어에서 ‘순결, 청결’을 뜻하는 ‘파크(pak)’와 땅을 가리키는 ‘스탄(stan)’을 붙여 한 단어로 만들 때 연결접사 ‘아이(i)’를 더하면 말 그대로 ‘깨끗한 땅’이라는 뜻의 파키스탄이라는 결합어가 된다. 중의적(重義的)인 말이다.

파키스탄 건국의 아버지 진나는 세속적 근대국가를 꿈꾸었다. 하지만 ‘무슬림 국가’라는 종교적 정체성(正體性)과 감정은 적으로부터도 존경받던 국부(國父)의 비전을 펴기 어렵게 만들었다.

파키스탄은 무슬림의 오랜 인도 지배 역사 때문에 비무슬림이 다수인 인도에 대해 나름의 우월감을 지니고 있었다. 독립 당시 파키스탄은 인도를 사이에 두고 동서로 갈라져 있었다. 정부와 군부의 주류를 장악한 서파키스탄인들은 동파키스탄인들을 차별했다. 이에 분개한 동파키스탄은 1972년 방글라데시로 독립했다. 이 과정에서 파키스탄 군부는 수많은 민간인을 학살했다. 파키스탄과 대립해 온 인도는 방글라데시를 지원했고, 이 바람에 인도와 파키스탄 간에는 전쟁이 벌어졌다. 전쟁은 파키스탄의 패배로 끝났다. 현재 카슈미르를 두고 인도와 파키스탄 양국이 벌이는 유혈 대립은 영토분쟁을 넘어 종교전쟁으로 번질 위험을 내포하고 있다.

‘캐시미어’의 고향 카슈미르

양털로 만든 담요나 옷으로 널리 알려진 캐시미어(cashmere)의 어원으로 유명한 카슈미르는 히말라야 산맥 서쪽에 있는 해발 최저 300m, 최고 7000m, 총 면적 약 22만㎢의 타원형 접시 모양을 띤 고원(高原)으로, 인도와 파키스탄이 서로 영유권을 주장하고 있는 분쟁 지역이다. 북동쪽은 중국의 신장위구르 자치구, 동쪽은 시장(西藏)자치구(티베트), 남쪽은 인도, 서쪽은 파키스탄, 북서쪽은 아프가니스탄과 각각 맞닿아 있다.

역사적으로 보면, 고대 인도 불교의 성왕(聖王) 아소카가 이곳을 다스렸고, 중국의 삼장법사(三藏法師) 현장(玄奘·602~662년)은 《대당서역기(大唐西域記)》에 ‘가습미라국(迦濕彌羅國)’이라고 기록하였다.

역사적으로 불교와 힌두교를 믿는 사람들이 카슈미르를 차지하였고, 높은 산이 인도 북부 지역으로부터 카슈미르를 분리하여 보호한 결과 무슬림 정복을 효과적으로 차단하였으나, 1320년 몽골 침략으로 정치적 공백이 발생하면서 본격적인 무슬림 술탄조 시대가 열렸다.

무슬림 통치는 1819년 펀자브를 통치하던 시크교도 란지트 싱이 카슈미르를 장악하면서 끝났다. 1846년 제1차 영국-시크 전쟁에서 승리한 영국은 750만 루피에 잠무 지역 통치자인 도그라족 라자(군주) 굴랍 싱에게 카슈미르를 양도하였다. 시크교도에서 힌두교도로 통치자가 바뀐 것이다. 영국은 1885년 권좌에 오른 프라타프 싱이 당시 영국과 경쟁 관계에 있던 러시아와 접촉한다는 점을 우려하여 1889년 4월 그를 명목상 통치자로만 두고 직접 카슈미르를 다스렸다.

다수 주민 무시하고 인도 택한 힌두교 지배자

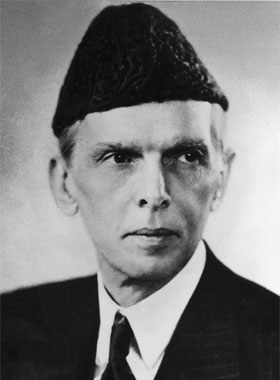

|

| 2022년 8월 7일 인도가 통제하는 카슈미르 스리나가르에서 이슬람 종교 행사에 참여하려는 시아파 무슬림을 연행하는 인도 경찰. 이후 반인도 시위가 벌어졌다. 사진=AP/뉴시스 |

카슈미르 내 무슬림 인구는 1941년 조사에 따르면 전체 인구의 77%였다. 주민의 의향을 존중한다면 지리적으로도 가까운 파키스탄을 선택해야 하는 것이 당연했다. 그러나 카슈미르 최후의 통치자 하리 싱은 힌두교도로 파키스탄에 합류하는 것을 원하지 않았다.

영국령 인도가 1947년 8월 14일 파키스탄으로, 15일 인도로 각각 독립하면서 카슈미르의 정세는 혼란스러워졌다. 파키스탄의 지원을 받는 파슈툰족이 침공하자 하리 싱은 10월 26일 인도령 가입문서(Instrument of Accession)에 서명하였다. 이튿날 인도가 지원군을 보내 카슈미르를 장악했다. 이후 국제사회의 중재로 카슈미르의 65%를 인도가, 35%를 파키스탄이 각각 차지하였고, 양자 사이에 통제선이 그어졌다.

카슈미르 사람들은 고유 언어인 카슈미르어로 말하고 카슈미르어 문학을 발전시킨 사람들이지만, 자유와 독립 대신 파키스탄과 인도 중 양자택일을 강요받고 있다. 파키스탄령 카슈미르는 ‘자유의 카슈미르(아자드 카슈미르)’라고 부르지만 파키스탄 정부의 입김에서 결코 자유롭지 못하다. 인도령 카슈미르는 인도의 손아귀에서 벗어나려고 하지만 인도의 철권통치에 억눌려 있는 상황이다.

‘무슬림은 두 발 달린 동물’

2014년 “모두 함께, 모두를 위한 개발”을 선거 구호로 유권자들에게 경제개혁가 이미지를 각인하며 집권한 나렌드라 모디 현 인도 총리는 힌두민족주의자다. 모디의 인도인민당(BJP·Bharatiya Janata Party)은 반(反)무슬림 힌두민족주의 색채가 상당히 강한 당이다. 모디는 2002년 구자라트주(州) 수석장관(총리) 재직 당시 힌두-무슬림 대립으로 800명에 달하는 무슬림이 목숨을 잃었을 때 아무런 조치를 취하지 않아 ‘무슬림 살해의 배후’라는 의심을 샀지만, 법원에서는 무죄(無罪)판결을 내렸다.

무슬림을 “두 발 달린 동물”이라고 비하하는 힌두민족주의자들이 모디 주변을 채웠다. 힌두민족주의자들은 2019년 상원을 통과한 ‘시민권 개정안(The Citizenship Amendment Act)’에 항의하는 무슬림을 뉴델리에서 거침없이 살해하였다. 무고한 목숨을 너무도 쉽게 앗아간 시민권 개정안은 복잡한 인도 역사의 산물이다.

영국 식민지에서 독립한 인도는 인도, 파키스탄, 방글라데시 세 나라로 쪼개어졌다. 파키스탄과 방글라데시는 압도적으로 무슬림이 많은 이슬람 문화권 국가다. 그러나 인도는 힌두가 절대다수이긴 하지만 여전히 국내 인구의 약 15%는 무슬림이다. 모디의 인도인민당이 원하는 대로 힌두인을 위한 인도를 만들고자 한다면 이들 무슬림은 어떻게 해서든지 정리해야 할 것이다. 시민권 개정안이 정확히 그러한 목적을 이루는 중요한 수단이다.

개정안에 따르면 파키스탄, 아프가니스탄, 방글라데시 등 무슬림 국가에서 종교적 박해를 피해 2014년 12월 31일 이전에 인도로 와서 불법체류 중인 힌두교인, 불교도, 그리스도인, 시크교도, 자이나교도, 조로아스터교도 등 모두 6개 종교 신도는 인도 시민권을 가질 수 있다. 그런데 무슬림은 여기에 해당되지 않는다. 무슬림은 소수 종교인이 아니고 위에 언급한 국가에서 박해를 받고 나온 것도 아니기 때문이다.

또 다른 문제는 시민권 개정안과 함께 인도인민당 정부가 추진하려고 하는 국가시민등록 제도다. 인도 정부는 방글라데시와 국경을 맞댄 아삼주의 시민등록 제도를 전국적으로 확대하려고 한다. 아삼주에는 약 1900만 명의 무슬림이 거주하고 있다. 이들 상당수는 동서파키스탄 내전을 거쳐 방글라데시가 1971년 독립할 당시 전쟁의 혼란을 피하여 아삼주로 넘어온 사람들과 이들의 후손이다. 아삼주 무슬림은 1971년 이전에 인도로 이주했다는 증명서를 가지고 있어야만 시민권 등록을 할 수 있다. 1971년 이후 아삼주에서 태어났다고 해도 부모나 조부가 1971년 이전에 아삼주에 왔다거나 대대로 인도에서 살았다는 기록이 없으면 등록할 수 없다. 인도 정부는 무슬림을 표적으로 삼아 시행하는 것이 아니라 이미 라지브 간디 정부 때부터 불법 침입자들을 색출하고자 1971년 3월 25일을 기준으로 국가시민등록 제도 정비를 위해 협정을 체결했다고 강조하고 있다.

모디 총리의 측근인 아미트 샤 내무장관은 2019년 10월 “단 한 명의 망명자도 (인도를) 떠날 필요가 없다. 그리고 우리는 단 한 명의 침입자도 머물게 하지 않을 것이다”라고 공언한 바 있다.

그런데 샤 장관이 말한 침입자는 바로 무슬림이다. 그는 무슬림을 ‘흰개미’라고 폄하하면서 “벵골만에 모두 쳐넣어버리겠다”고 발언한 적도 있다. 독립 이전 무슬림이 인도 문화 발전에 기여한 업적과 공헌은 전혀 중요하지 않다는 것이 현 정부 인사들의 생각이다. 그러니 아무리 라지브 간디 정부를 인용하면서 정당화하려고 해도 인도인민당 정부의 목표가 무엇인지는 쉽게 간파할 수 있다.

코로나19 전파 주범으로 몰린 무슬림들

|

| 2020년 2월 트럼프 미국 대통령의 인도 방문을 계기로, 무슬림의 시민권을 제한하는 입법에 반대하는 인도 내 이슬람교도들과 힌두교도들 간에 충돌이 발생, 수많은 무슬림이 희생됐다. 사진=AP/뉴시스 |

이러한 상황에서 코로나19가 인도를 덮쳤다. 그러자 무슬림은 코로나19 전파(傳播)의 산실(産室)로 낙인찍혔다. 정말 무슬림이 코로나19 전파의 주원인인지 아닌지는 중요하지 않다. 증오에 눈이 먼 상황에서 무슬림은 반드시 인도를 망치고자 작정한 코로나19 전파자여야만 했다. 2020년 3월 13일에서 15일까지 하나피 법학파에 속하는 이슬람 종교단체 타블리기 자마아트가 뉴델리 니자뭇딘 지역에서 대규모 집회를 가진 뒤 코로나19 바이러스가 급격히 퍼졌다는 것이 인도 정부의 발표다. 이전에는 확진자 수가 두 배로 증가하는 데 평균 7.4일 걸렸는데, 이 집회 이후 4.1일로 대폭 줄었다고 한다. 인도 정부는 약 8000명에 달하는 사람들이 행사를 개최한 단체의 본부를 3월 초에 방문한 것으로 추산했다. 시민권 개정과 코로나19 감염 사태로 인도 내 무슬림의 삶에 먹구름이 드리웠다.

엘스트의 부정주의

벨기에 인도학자 엘스트는 1992년에 처음 발간한 저서에서 “나치의 만행을 부정하는 이른바 ‘부정주의’는 유럽에서는 상상할 수 없는 일”이라면서 “나치에 못지않게 역사적으로 무고한 인도인을 죽인 무슬림의 범죄를 명확히 밝히지 않고 부정하는 역사적 시각은 이슬람 호교론자들과 마르크스주의자 학자들이 선도하였고, 스스로 세속주의자를 자처하는 정치인, 언론인, 지식인들이 이에 동조하면서 인도 내에서 거스를 수 없는 사관(史觀)이 되었다”고 주장했다. 그는 “인도 내 종교적 갈등을 불러일으키지 않으려는 인도 정부의 조심스럽고 소극적인 태도는 이른바 인도식 부정주의가 흔들리지 않는 사관이 되는 데 기여하고 있다”고 비판한다.

엘스트의 주장의 옳고 그름을 떠나 눈여겨보아야 할 사실은 1992년 처음 그의 책이 출간된 이후 큰 반응이 없다가 2014년 모디의 집권과 함께 부각되기 시작한 점이다. 엘스트의 부정주의는 단순히 학문의 영역에만 머물지 않는다. 일반 강연에서 엘스트는 이슬람의 본질적인 폭력성을 강조하면서 이슬람 혐오 감정을 부추긴다. 즉 인도의 부정주의는 순수 학문적 의미에서의 역사비평이라기보다 이슬람의 폭력성을 밝히려는 의도를 내포하고 있다. 엘스트의 부정주의는 힌두민족주의가 거세어질수록 학문적 영역에서 완전히 벗어나 정치적 도구로 활용될 가능성이 크다. 어쩌면 이는 711년 앗사까피의 복수전이 힌두식으로 발현되는 데 양분 역할을 할지도 모른다.⊙