⊙ K.P.S 메논, 유엔한국위원단 단장으로 대한민국 건국에 기여

⊙ 백제에 불교 전래한 마라난타, 화엄사 세운 연기조사, 고려 말 고승 지공선사는 인도 출신 승려

⊙ 시인 타고르는 ‘동방의 등불’, 네루는 《세계사편력》을 통해 일제하 조선을 기억

⊙ 백제에 불교 전래한 마라난타, 화엄사 세운 연기조사, 고려 말 고승 지공선사는 인도 출신 승려

⊙ 시인 타고르는 ‘동방의 등불’, 네루는 《세계사편력》을 통해 일제하 조선을 기억

- 김수로왕의 왕비 허황옥은 인도 아요디아 출신으로 추정된다.

한국과 인도가 대사급 외교 관계를 맺은 것은 50년 전인 1973년이었다. 그보다 11년 전인 1962년에는 뉴델리에 총영사관을 설치했다. 근대적 외교 관계를 기준으로 양국 간 교류의 역사를 따진다면, 길어야 61년인 셈이다.

하지만 양국 간 교류의 역사는 거의 2000년을 거슬러 올라간다. 《삼국유사(三國遺事)》에 나오는 가락국 김수로왕의 왕비 허황옥(許黃玉)이 인도 태생으로 추정되기 때문이다. 허황옥은 원래 아유타국(阿踰陁國)의 공주인데 부모의 꿈에 상제(上帝)가 나타나 가락국 수로왕의 배필이 되라고 명했고, 이에 따라 수많은 종자(從者)들을 거느리고 배를 타고 가락국에 이르렀다는 것이다. 허황옥은 태자 거등공(居登公)을 비롯해 10명의 아들을 낳았다. 아들 가운데 두 명은 어머니를 따라 허씨가 되었으니, 한국의 허씨는 여기서 비롯되었다.

아유타국이 어디인지에 대해서는 태국의 아유타야 왕국(1351~1767년)이라는 주장도 있으나, 이 경우 허황옥 전설과는 시기적으로 맞지 않는다. 인류학자 김병모 박사는 음성학적 유사성 등을 바탕으로 아유타국을 인도의 아요디아라고 비정(批正)하면서, 아요디아에서 중국으로 흘러 들어갔던 인도계 부족 집단이 양쯔강을 따라 이동하다가 가락국에 이르렀을 것이라고 주장했다. 김 박사는 김해와 인도 아요디아에서 발견되는 쌍어문(雙魚紋) 등을 그 증거로 제시했다.

일각에서는 허황옥의 오빠인 장유화상(長游和尙)이 금관가야 지역에 장유암(長游庵)이란 사찰을 짓고 불상을 모셨다는 전설을 바탕으로, 우리나라의 불교 전래 시기를 300년 이상 앞당겨야 한다고 주장하기도 한다.

우리나라 쌀농사 문화는 인도에서 유래한 것이다. ‘벼’는 고대 인도어 ‘브리히’가 어원(語源)이다. 충청 이남에서는 벼를 ‘나락’이라고 하는데, 이 또한 인도어 ‘니바라’에서 비롯된 것이다. ‘쌀’도 고대 인도어인 ‘사리’가 퉁구스어의 ‘시라’로 변했다가 우리나라에서 ‘쌀’로 단축된 것이라고 한다.

신라에 불교 전래한 묵호자는 인도 출신?

전설이 아닌 역사 속에서 한국과 인도가 만나게 되는 것은 불교(佛敎)를 매개로 해서이다. 백제 침류왕 때인 384년 동진(東晉)에서 건너와 불교를 전파한 마라난타(摩羅難陀)는 인도 출신 승려였다. 이보다 앞서 고구려 소수림왕 때인 374년 성문사[省門寺·혹은 초문사(肖門寺)라고도 함]와 이불란사(伊弗蘭寺) 등 최초의 사찰을 세운 아도(阿道)도 인도 출신 승려로 추정되고 있다. 눌지왕 때에 신라에 들어와 불교를 전파한 고구려 승려 묵호자(墨胡子) 역시 그 이름으로 보아 검은 피부의 인도 출신 승려였을 가능성이 있다. 544년 전남 구례 화엄사를 창건한 연기조사(緣起祖師)도 인도 출신 승려이다. 이보다 한참 후의 인물이기는 하지만, 고려 말 3대 화상(나옹선사, 지공선사, 무학대사) 중 한 명인 지공(指空)선사도 인도에서 온 고승(高僧)이다.

반대로 인도로 찾아간 한반도 출신 승려들도 있었다. 백제 승려 겸익(謙益)은 인도에서 유학하고 귀국한 후 백제 율종(律宗)을 창시했다. 고구려 승려 현유(玄遊)는 인도로 들어가 불교 성지(聖地)들을 두루 돌아보다가 동인도에서 입적(入寂)했다. 현유는 사자국(師子國), 즉 오늘날의 스리랑카에도 갔었다고 한다.

물론 인도를 찾은 한반도 출신 승려들 가운데 가장 유명한 사람은 혜초(慧超·704~787년)다. 일찍이 당나라로 건너가 남인도(南印度) 출신 밀교승(密敎僧) 금강지(金剛智) 밑에서 공부했던 혜초는 723년 중국 광주(廣州)를 출발, 바닷길을 통해 인도로 들어갔다. 이후 4년 동안 인도 전역 및 인근 40여 개국을 순례한 그는 중국으로 돌아온 후 《왕오천축국전(往五天竺國傳)》을 지었다. 이 책은 오랫동안 잊혔다가 20세기 초 프랑스 학자 폴 펠리오가 둔황(燉煌) 석굴에서 발견하면서 세계적으로 알려졌다.

타고르와 네루

인도는 영국, 한국은 일제(日帝)의 식민 지배하에 있던 시절, 한국을 기억해준 인도인이 두 명 있었다.

한 명은 아시아인 최초로 노벨 문학상을 받은 인도의 시성(詩聖) 라빈드라나트 타고르(1861~1941년)다. 타고르는 1929년 일본에 들렀을 때, 《동아일보》 기자가 한국 방문을 요청하자 이에 응하지 못하는 것을 미안해하면서 영어로 짧은 시(詩)를 하나 지어주었다. 이것이 많은 한국인이 기억하고 있는 ‘동방의 등불’이다.

일찍이 아시아의 황금 시기에

빛나던 등촉의 하나인 조선

그 등불 한번 다시 켜지는 날에

너는 동방의 밝은 빛이 되리라

- 1929년 4월 2일 《동아일보》

‘동방의 등불’은 오랫동안 식민 치하에 있는 조선인들을 격려해준 작품으로 기억되어 왔으나, 근래에 들어서는 타고르가 조선에 대해 별다른 이해가 없었고, 오히려 일본 우익 세력의 대아시아주의에 공명(共鳴)한 인물이었다는 비판도 있다.

다른 한 명은 인도의 독립운동가로 후일 초대(初代) 인도 총리가 되는 자와할랄 네루(1889~1964년)다. 네루는 감옥 생활을 하던 1930~1933년 딸 인디라 간디(1917~1984년)에게 고대에서 현대에 이르는 인도사 및 세계사를 가르치는 196회의 편지를 썼다. 이를 묶은 것이 《세계사편력(Glimpses of World History)》이다. 이 책에서 네루는 을미사변, 청일전쟁, 러일전쟁, 한일합방 등 일제의 조선 침탈 과정을 서술한 후 3·1운동에 대해 이야기하면서 “조선에서 학생의 신분으로 젊은 여성과 소녀가 투쟁에 중요한 역할을 했다는 것을 듣는다면 너도 틀림없이 깊은 감동을 받을 것”이라고 했다.

대한민국 건국에 기여한 K.P.S 메논

대한민국 건국 과정에서 결정적인 역할을 한 인도인도 있다. 쿠마라 파트마나바 시바상카라 메논(K.P.S. Menon·1898~1982년)이 그 사람이다. 1948년 유엔한국위원단 단장으로 내한(來韓)한 그는 당시 주중대사를 지냈고, 후일 주소대사, 외무장관 등을 역임한 인도의 거물 외교관이었다.

메논은 당초에는 남한만의 단독 선거와 단독 정부 수립보다는 통일 정부 수립에 관심이 있었고, 김규식(金奎植) 등 중도파 정치인들에게 호감을 갖고 있었다. 이런 그의 마음을 돌려놓은 이는 시인 모윤숙(毛允淑·1910~1990년)이었다. 모윤숙은 문학을 매개로 메논과 교분을 쌓으면서 이승만(李承晩)의 존재를 상기시키고 이승만의 주장을 설파했다.

소련이 유엔한국위원단의 입북(入北)을 거부하는 상황에 처한 메논은 결국 ‘가능한 지역에서의 총선거’라는 방안을 받아들일 수밖에 없었고, 이는 대한민국 건국으로 이어졌다. 메논은 후일 회고록에서 타고르의 ‘동방의 등불’을 언급하면서 “우리 유엔한국위원단은 이 등불을 다시 켜려고 최선을 다하였다. 그러나 냉전(冷戰)의 바람은 우리에게 너무 강하였다”고 말했다.

1948년 출간된 《메논박사연설집》 서문에서 이승만 대통령은 “메논 박사야말로 한국 문제의 궁극의 전반적 해결이 제일보로서 한인(韓人)의 운명을 결정할 권리와 또 가능 지역 및 가능 시기에 있어서 민주적 독립 정부를 수립할 권리를 변설(辨說)하였던 것”이라고 기렸다.

메논은 당시 자신의 행동에 대해 “이것은 어쩌면 나의 공직 생활 가운데 나의 심장이 나의 두뇌를 지배하게 한 유일한 경우였다”고 술회했다. 이는 그러한 판단에 모윤숙과의 우정이 작용했음을 솔직히 고백한 것이었다. 혹자는 모윤숙의 활동을 일종의 ‘미인계(美人計)’였던 것으로 보기도 하지만, 모윤숙은 두 사람의 교유가 문학을 매개로 한 것이었다며 메논의 도움을 ‘순박한 우정의 힘’이라고 칭했다. 두 사람은 이후에도 편지를 계속 나누었고, 모윤숙이 1949년과 1972년 인도를 방문했을 때 만나기도 했다. 최종고 전 서울법대 교수가 지은 《이승만과 메논, 그리고 모윤숙》(2012년, 기파랑 펴냄)에 이에 대한 자세한 이야기가 나와 있다.

인도로 간 6·25전쟁 포로들

메논이 대한민국 건국에 기여하기는 했지만, 한국과 인도 관계는 순탄하게 이어지지 못했다. 메논은 회고록에서 이렇게 주장했다.

“인도는 대한민국을 북쪽의 인민공화국보다 더 승인해주기를 거부하였다. 왜냐하면 인도는 한국의 부자연스러운 분단을 영구 고착화시킬 어떤 일도 하고 싶지 않았기 때문이다. 인도는 미소(美蘇) 양 진영 사이에서 연결고리(link)의 역할을 하는 데에 지체하지 않았다. 한국에서의 3년간의 전쟁이 끝나고 1953년 중반에 평화가 확보된 것은 대부분 인도의 노력에 의해서였다.”

‘미소 양 진영 사이에서 연결고리의 역할’을 자임한 인도는 38선 이북으로 유엔군이 북진(北進)하는 데 대한 중공(中共)의 경고를 서방세계에 전달하는 등 공산권의 메신저 노릇을 했다. 인도는 또 1950년 12월 아시아·아프리카 13개국과 함께 유엔총회에 한국전쟁 정전(停戰)의 기초 조건을 조사하기 위한 정전 3인 위원회를 구성하자는 결의안을 제출했다. 이 결의안은 유엔총회에서 결의 제384호로 채택됐지만 소련과 중공의 반대로 무산됐다. 이 제안은 한국전쟁 중 나온 최초의 정전 제안이었다.

인도는 휴전협상 과정에서 중립국포로송환위원회 설립에 중추적인 역할을 했고, 이 위원회의 의장국을 맡았다. 이승만 대통령은 인도를 ‘용공(容共)국가’로 간주, 인도 위원단의 입국에 반대하기도 했다. 인도는 또 자국(自國) 송환을 거부하고 중립국행을 원한 88명의 전쟁포로(북한군 74명, 중공군 12명, 한국군 2명)들을 일시 수용하기도 했다. 이들 중 대부분은 나중에 남미(南美)로 이주했지만, 그중 9명은 인도에 남았다. 소설가 최인훈은 《광장》에서 중립국행을 택한 포로들의 고민을 주인공 이명준을 통해 그려냈다.

인도에서 근무했던 한국 외교관들

한국과 인도는 1961년 총영사관을 개설했고, 1973년 대사급 외교 관계를 맺었다. 인도에 주재했던 외교관 가운데는 유명한 이들이 많다. 임병직(林炳稷) 제3대 총영사는 미국에서 이승만 대통령의 독립운동을 도왔고, 제2대 외무부 장관을 지낸 거물이었다. 노신영(盧信泳) 제5대 총영사는 후일 외무부 장관, 국가안전기획부장을 거쳐 국무총리까지 지냈다. 1983년 미얀마(버마)에서 아웅산묘소 테러 사건으로 순국(殉國)한 이범석(李範錫) 외무부 장관은 제2대 인도 대사를 지냈다.⊙

하지만 양국 간 교류의 역사는 거의 2000년을 거슬러 올라간다. 《삼국유사(三國遺事)》에 나오는 가락국 김수로왕의 왕비 허황옥(許黃玉)이 인도 태생으로 추정되기 때문이다. 허황옥은 원래 아유타국(阿踰陁國)의 공주인데 부모의 꿈에 상제(上帝)가 나타나 가락국 수로왕의 배필이 되라고 명했고, 이에 따라 수많은 종자(從者)들을 거느리고 배를 타고 가락국에 이르렀다는 것이다. 허황옥은 태자 거등공(居登公)을 비롯해 10명의 아들을 낳았다. 아들 가운데 두 명은 어머니를 따라 허씨가 되었으니, 한국의 허씨는 여기서 비롯되었다.

|

| 한국과 인도는 2019년 허황옥 기념우표를 공동으로 발행했다. |

일각에서는 허황옥의 오빠인 장유화상(長游和尙)이 금관가야 지역에 장유암(長游庵)이란 사찰을 짓고 불상을 모셨다는 전설을 바탕으로, 우리나라의 불교 전래 시기를 300년 이상 앞당겨야 한다고 주장하기도 한다.

우리나라 쌀농사 문화는 인도에서 유래한 것이다. ‘벼’는 고대 인도어 ‘브리히’가 어원(語源)이다. 충청 이남에서는 벼를 ‘나락’이라고 하는데, 이 또한 인도어 ‘니바라’에서 비롯된 것이다. ‘쌀’도 고대 인도어인 ‘사리’가 퉁구스어의 ‘시라’로 변했다가 우리나라에서 ‘쌀’로 단축된 것이라고 한다.

신라에 불교 전래한 묵호자는 인도 출신?

전설이 아닌 역사 속에서 한국과 인도가 만나게 되는 것은 불교(佛敎)를 매개로 해서이다. 백제 침류왕 때인 384년 동진(東晉)에서 건너와 불교를 전파한 마라난타(摩羅難陀)는 인도 출신 승려였다. 이보다 앞서 고구려 소수림왕 때인 374년 성문사[省門寺·혹은 초문사(肖門寺)라고도 함]와 이불란사(伊弗蘭寺) 등 최초의 사찰을 세운 아도(阿道)도 인도 출신 승려로 추정되고 있다. 눌지왕 때에 신라에 들어와 불교를 전파한 고구려 승려 묵호자(墨胡子) 역시 그 이름으로 보아 검은 피부의 인도 출신 승려였을 가능성이 있다. 544년 전남 구례 화엄사를 창건한 연기조사(緣起祖師)도 인도 출신 승려이다. 이보다 한참 후의 인물이기는 하지만, 고려 말 3대 화상(나옹선사, 지공선사, 무학대사) 중 한 명인 지공(指空)선사도 인도에서 온 고승(高僧)이다.

반대로 인도로 찾아간 한반도 출신 승려들도 있었다. 백제 승려 겸익(謙益)은 인도에서 유학하고 귀국한 후 백제 율종(律宗)을 창시했다. 고구려 승려 현유(玄遊)는 인도로 들어가 불교 성지(聖地)들을 두루 돌아보다가 동인도에서 입적(入寂)했다. 현유는 사자국(師子國), 즉 오늘날의 스리랑카에도 갔었다고 한다.

물론 인도를 찾은 한반도 출신 승려들 가운데 가장 유명한 사람은 혜초(慧超·704~787년)다. 일찍이 당나라로 건너가 남인도(南印度) 출신 밀교승(密敎僧) 금강지(金剛智) 밑에서 공부했던 혜초는 723년 중국 광주(廣州)를 출발, 바닷길을 통해 인도로 들어갔다. 이후 4년 동안 인도 전역 및 인근 40여 개국을 순례한 그는 중국으로 돌아온 후 《왕오천축국전(往五天竺國傳)》을 지었다. 이 책은 오랫동안 잊혔다가 20세기 초 프랑스 학자 폴 펠리오가 둔황(燉煌) 석굴에서 발견하면서 세계적으로 알려졌다.

타고르와 네루

|

| ‘동방의 등불’을 지은 인도 시인 타고르. |

한 명은 아시아인 최초로 노벨 문학상을 받은 인도의 시성(詩聖) 라빈드라나트 타고르(1861~1941년)다. 타고르는 1929년 일본에 들렀을 때, 《동아일보》 기자가 한국 방문을 요청하자 이에 응하지 못하는 것을 미안해하면서 영어로 짧은 시(詩)를 하나 지어주었다. 이것이 많은 한국인이 기억하고 있는 ‘동방의 등불’이다.

일찍이 아시아의 황금 시기에

빛나던 등촉의 하나인 조선

그 등불 한번 다시 켜지는 날에

너는 동방의 밝은 빛이 되리라

- 1929년 4월 2일 《동아일보》

‘동방의 등불’은 오랫동안 식민 치하에 있는 조선인들을 격려해준 작품으로 기억되어 왔으나, 근래에 들어서는 타고르가 조선에 대해 별다른 이해가 없었고, 오히려 일본 우익 세력의 대아시아주의에 공명(共鳴)한 인물이었다는 비판도 있다.

다른 한 명은 인도의 독립운동가로 후일 초대(初代) 인도 총리가 되는 자와할랄 네루(1889~1964년)다. 네루는 감옥 생활을 하던 1930~1933년 딸 인디라 간디(1917~1984년)에게 고대에서 현대에 이르는 인도사 및 세계사를 가르치는 196회의 편지를 썼다. 이를 묶은 것이 《세계사편력(Glimpses of World History)》이다. 이 책에서 네루는 을미사변, 청일전쟁, 러일전쟁, 한일합방 등 일제의 조선 침탈 과정을 서술한 후 3·1운동에 대해 이야기하면서 “조선에서 학생의 신분으로 젊은 여성과 소녀가 투쟁에 중요한 역할을 했다는 것을 듣는다면 너도 틀림없이 깊은 감동을 받을 것”이라고 했다.

대한민국 건국에 기여한 K.P.S 메논

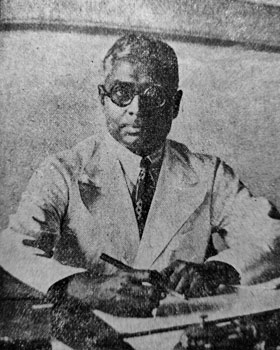

|

| 대한민국 건국에 기여한 유엔한국위원단 단장 K.P.S 메논. |

메논은 당초에는 남한만의 단독 선거와 단독 정부 수립보다는 통일 정부 수립에 관심이 있었고, 김규식(金奎植) 등 중도파 정치인들에게 호감을 갖고 있었다. 이런 그의 마음을 돌려놓은 이는 시인 모윤숙(毛允淑·1910~1990년)이었다. 모윤숙은 문학을 매개로 메논과 교분을 쌓으면서 이승만(李承晩)의 존재를 상기시키고 이승만의 주장을 설파했다.

소련이 유엔한국위원단의 입북(入北)을 거부하는 상황에 처한 메논은 결국 ‘가능한 지역에서의 총선거’라는 방안을 받아들일 수밖에 없었고, 이는 대한민국 건국으로 이어졌다. 메논은 후일 회고록에서 타고르의 ‘동방의 등불’을 언급하면서 “우리 유엔한국위원단은 이 등불을 다시 켜려고 최선을 다하였다. 그러나 냉전(冷戰)의 바람은 우리에게 너무 강하였다”고 말했다.

1948년 출간된 《메논박사연설집》 서문에서 이승만 대통령은 “메논 박사야말로 한국 문제의 궁극의 전반적 해결이 제일보로서 한인(韓人)의 운명을 결정할 권리와 또 가능 지역 및 가능 시기에 있어서 민주적 독립 정부를 수립할 권리를 변설(辨說)하였던 것”이라고 기렸다.

메논은 당시 자신의 행동에 대해 “이것은 어쩌면 나의 공직 생활 가운데 나의 심장이 나의 두뇌를 지배하게 한 유일한 경우였다”고 술회했다. 이는 그러한 판단에 모윤숙과의 우정이 작용했음을 솔직히 고백한 것이었다. 혹자는 모윤숙의 활동을 일종의 ‘미인계(美人計)’였던 것으로 보기도 하지만, 모윤숙은 두 사람의 교유가 문학을 매개로 한 것이었다며 메논의 도움을 ‘순박한 우정의 힘’이라고 칭했다. 두 사람은 이후에도 편지를 계속 나누었고, 모윤숙이 1949년과 1972년 인도를 방문했을 때 만나기도 했다. 최종고 전 서울법대 교수가 지은 《이승만과 메논, 그리고 모윤숙》(2012년, 기파랑 펴냄)에 이에 대한 자세한 이야기가 나와 있다.

인도로 간 6·25전쟁 포로들

메논이 대한민국 건국에 기여하기는 했지만, 한국과 인도 관계는 순탄하게 이어지지 못했다. 메논은 회고록에서 이렇게 주장했다.

“인도는 대한민국을 북쪽의 인민공화국보다 더 승인해주기를 거부하였다. 왜냐하면 인도는 한국의 부자연스러운 분단을 영구 고착화시킬 어떤 일도 하고 싶지 않았기 때문이다. 인도는 미소(美蘇) 양 진영 사이에서 연결고리(link)의 역할을 하는 데에 지체하지 않았다. 한국에서의 3년간의 전쟁이 끝나고 1953년 중반에 평화가 확보된 것은 대부분 인도의 노력에 의해서였다.”

‘미소 양 진영 사이에서 연결고리의 역할’을 자임한 인도는 38선 이북으로 유엔군이 북진(北進)하는 데 대한 중공(中共)의 경고를 서방세계에 전달하는 등 공산권의 메신저 노릇을 했다. 인도는 또 1950년 12월 아시아·아프리카 13개국과 함께 유엔총회에 한국전쟁 정전(停戰)의 기초 조건을 조사하기 위한 정전 3인 위원회를 구성하자는 결의안을 제출했다. 이 결의안은 유엔총회에서 결의 제384호로 채택됐지만 소련과 중공의 반대로 무산됐다. 이 제안은 한국전쟁 중 나온 최초의 정전 제안이었다.

인도는 휴전협상 과정에서 중립국포로송환위원회 설립에 중추적인 역할을 했고, 이 위원회의 의장국을 맡았다. 이승만 대통령은 인도를 ‘용공(容共)국가’로 간주, 인도 위원단의 입국에 반대하기도 했다. 인도는 또 자국(自國) 송환을 거부하고 중립국행을 원한 88명의 전쟁포로(북한군 74명, 중공군 12명, 한국군 2명)들을 일시 수용하기도 했다. 이들 중 대부분은 나중에 남미(南美)로 이주했지만, 그중 9명은 인도에 남았다. 소설가 최인훈은 《광장》에서 중립국행을 택한 포로들의 고민을 주인공 이명준을 통해 그려냈다.

인도에서 근무했던 한국 외교관들

한국과 인도는 1961년 총영사관을 개설했고, 1973년 대사급 외교 관계를 맺었다. 인도에 주재했던 외교관 가운데는 유명한 이들이 많다. 임병직(林炳稷) 제3대 총영사는 미국에서 이승만 대통령의 독립운동을 도왔고, 제2대 외무부 장관을 지낸 거물이었다. 노신영(盧信泳) 제5대 총영사는 후일 외무부 장관, 국가안전기획부장을 거쳐 국무총리까지 지냈다. 1983년 미얀마(버마)에서 아웅산묘소 테러 사건으로 순국(殉國)한 이범석(李範錫) 외무부 장관은 제2대 인도 대사를 지냈다.⊙