⊙ 모디의 인도인민당 대두는 ‘카스트 정치’와 ‘여타후진계층’의 정치 세력화의 결과

⊙ 1990년대에 다수 하층 카스트의 몰표 얻는 ‘카스트 정치’ 등장… 상층 카스트의 지지받는 국민회의의 과두정치 대체

⊙ 인도인민당(BJP), 간디 암살범 속해 있던 극우 민족자조단의 후신… 모디, 8세 때 민족자조단 가입

⊙ 모디, 정책 실패도 성공으로 포장하는 ‘상징 정치’에 능숙

姜成勇

1968년생. 서울대 철학과 졸업, 독일 함부르크대학교 석사(인도학, 철학, 티베트학), 同 대학교 박사(고전 인도학) / 오스트리아 빈대학 남아시아·티베트·불교학연구소 책임연구원(Research Associate), 現 서울대 인문학연구원 부교수, 同 아시아연구소 남아시아센터장

⊙ 1990년대에 다수 하층 카스트의 몰표 얻는 ‘카스트 정치’ 등장… 상층 카스트의 지지받는 국민회의의 과두정치 대체

⊙ 인도인민당(BJP), 간디 암살범 속해 있던 극우 민족자조단의 후신… 모디, 8세 때 민족자조단 가입

⊙ 모디, 정책 실패도 성공으로 포장하는 ‘상징 정치’에 능숙

姜成勇

1968년생. 서울대 철학과 졸업, 독일 함부르크대학교 석사(인도학, 철학, 티베트학), 同 대학교 박사(고전 인도학) / 오스트리아 빈대학 남아시아·티베트·불교학연구소 책임연구원(Research Associate), 現 서울대 인문학연구원 부교수, 同 아시아연구소 남아시아센터장

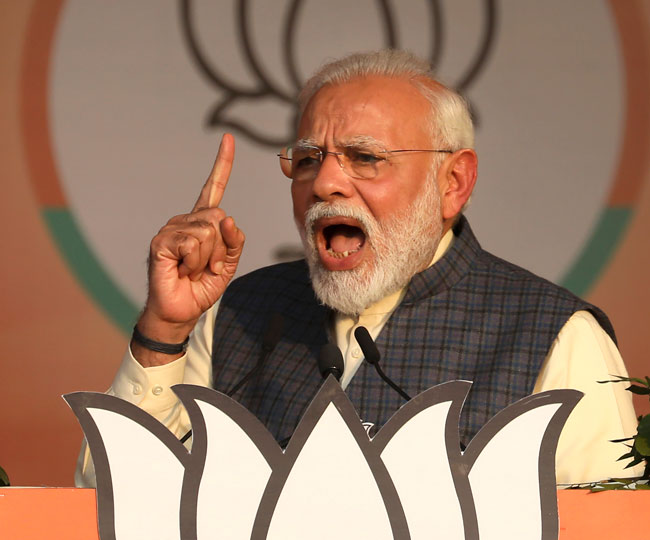

- 힌두민족주의자인 나렌드라 모디 인도 총리. 사진=AP/뉴시스

인도를 이야기하면 누구나 ‘카스트’를 떠올리고, 현대 인도의 정치를 이야기하자면 누구나 ‘모디’를 떠올리지 않을까 싶다. 등장인물의 이름을 최대로 줄이고 언급되는 정당의 이름을 최대한 제한해서 이 둘의 연관 관계를 설명해보고자 한다. 한국의 정치를 정치인 이름 없이, 수없이 바뀌어 온 정당의 이름 없이 외국인에게 설명해야만 하는 한국인의 입장과 같은 위치에서 이야기를 풀어볼까 한다. 이런 방식이 가진 장점은 두 가지인데, 하나는 도대체 알 수도 기억할 수도 없는 이름들이 별로 없으니 읽기 쉬울 것이라는 것이고, 둘째는 표면의 물결이 아니라 근저의 해류에 대한 이야기를 할 수 있을 것이라는 점이다. 여하간 필자에게는 무척 당혹스러운 도전인 것은 사실이다.

인도에 대해 자주 붙는 수식어가 ‘세계 최대의 민주주의’다. 제17대 하원(Lok Sabha)의원을 선출하는 선거였던 2019년 총선을 기준으로 유권자가 약 9억1200만 명이었는데, 투표율은 67%를 넘어섰다. 이 투표율은 역사상 최고였다. 특히 여성 투표율이 기록을 경신했다.

큰 국토에서 많은 유권자가 투표를 해야 하니, 7단계로 지역을 나누어 서로 다른 시기에 투표가 이루어졌고 4월 11일 시작한 투표는 5월 19일에 마감되었다. 당시 인도인민당(BJP·Bharatiya Janata Party)은 37.36%를 득표했고 19.49%를 득표한 인도국민회의(INC·Indian National Congress)를 압도했다. 인도인민당을 이끌던 모디(Narendra Modi) 총리는 303석의 의석을 차지해 1989년 9대 총선 이래 단일 정당 최대 의석을 확보하는 성과를 이루었다. 인도인민당이 이끄는 연정(聯政)인 국민민주동맹(NDA·National Democratic Alliance)까지 따지자면 총 353석을 확보해 반수인 272석을 한참 넘어서는 다수를 확보했다. 이 상황이 바로 지금의 모디 총리가 집권하고 있는 현재의 정치구도이고, 이제 2024년의 총선을 앞두고 있는 맥락이기도 하다.

할당제

인도에는 할당제가 있다. 독립 이후 헌법에 명시된 할당제는 사회적 차별을 받는 현실의 약자(弱者)를 돕지 않는 것은 차별의 고착화라고 주장한 사람들과 사회적 약자를 돕는 적극적인 역차별을 일정 기간 실시하고 나면 근대화된 선진 인도에서는 모든 구조적인 차별은 사라질 것이라는 순진한 낙관론을 지닌 사람들의 합의 아래 도입되었다.

고대(古代) 인도의 사제(司祭) 계급이 자신들의 우월함을 확신하면서 상상 속에서 만들어낸 네 계급으로 세상 사람 모두를 나누는 허황된 틀이 있다. ‘바르나 체계’라 부르는데, 구체적으로 사제, 통치자, 노동자, 노예의 네 집단으로 나눈다. 우리가 ‘카스트’라고 하는 것이 바로 이것이다.

그런데 이 바르나 구분이 조금씩 사회적 실체가 있는 구분으로 변화되는 역사가 있었다. 그 역사의 끝자락에는 이 구분으로 인구 총조사를 실시하고 주민등록을 하고자 했던 영국 식민 권력이 있었다. 이 네 구분 안에 아예 못 들어가는 사람들을 지정카스트(SCs·Scheduled Castes)라고 하고 이 사람들은 자기들 스스로를 ‘달리트(Dalit·박살 난 사람)’라고 부른다. 간디는 이들을 ‘신(神)의 자식들(harijan)’이라고 불렀는데, 현실적으로 이 표현은 의도와 다르게 조롱과 조소를 담은 표현으로 간주되고 있다. 천민(賤民)이면서 ‘종교적으로 부정한 인간들’로 취급을 당해 영어로는 ‘불가촉천민(不可觸賤民·untouchable)’이라고 부른다.

이들의 비참한 상황은 인도의 근대화운동 이래로 항상 문제로 지적되어 왔기 때문에, 대학 입학과 공무원 선발에서 이들이 할당제 대상이 되는 것에 큰 논란은 없었다. ‘대입(大入)’과 ‘공시(公試)’라는 단어를 떠올리면 이러한 특혜가 얼마나 중요한 것인지 실감이 될 것이다.

‘지정부족’ ‘여타후진계층’

독립 초기부터 이러한 할당제 대상이 되는 사람들이 또 있는데 ‘원시(原始) 부족민’이라고 불리기도 했던, 인도의 주류 사회에 편입된 적이 없던 주로 산악 지역이나 오지(奧地)에 고립되어 사는 인도의 토착 원주민들이다. ‘지정부족(STs·Scheduled Tribes)’이라 하는데, 여기서 ‘지정(Scheduled)’이라는 말은 헌법에서 보호 대상을 정하는데 그 대상자의 목록이 담긴 헌법 부칙(Schedule)에 포함되어 있다는 말이다. 2011년 조사에 따르면 지정카스트 비중이 총인구의 19.7%이고 지정부족민은 8.5%를 차지한다. 힌두교도들만 따지면 지정카스트 22.2%와 지정부족민 9%가 있다.

바르나 체계상 상위 카스트들은 주로 지주(地主)들이어서 전통사회에서 경제 권력과 문화 및 종교 권력을 독점하고 무력(武力)도 독점하던 사람들이었다.

이들에 비해 차별받는 사회·경제적 위치에 있으면서도 현대에 들어 지정카스트나 지정부족민들과 달리 국가의 할당제 혜택을 받지 못한 사람들도 있다. 이들을 ‘여타후진계층(OBCs·Other Backward Classes)’이라고 부른다. 바르나 체계로 말한다면 바로 ‘노예’ 계급에 속하는 사람들이다. 이보다 상층의 세 바르나 집단은 합쳐서 ‘선진 카스트(Forward Caste)’라고 부른다. 선진 카스트는 인도 총인구 대비 30.8%, 힌두교도 인구 중에는 27%를 차지한다.

‘노예 계급’ 사람들을 ‘노예’라고 오해하면 안 된다. 이들이 바로 우리가 아는 농민이고 수공업자이고 노동자들이다. 이들은 전통적으로 그리고 독립 이후에도 상위 카스트들의 권위에 복종하는 위치에 놓인 채 살아왔고, 이것은 사회적 상식으로 관철되었다. 간디도 네루도 모두 최상층 카스트 출신 사람들이다.

달리트(천민)들의 권익을 옹호했던 대표적인 인물 암베드카르(B. R. Ambedkar)는 요즘 ‘인도 헌법의 아버지’로 추앙을 받는 인물이지만, 지역구 선거에서 번번이 낙마했던, 정치인으로는 성공적이지 못한 인물이었다. 천민의 권익을 주장하는 데에 동의는 하지만, 막상 내 지역구에서 국회의원으로 천민을 뽑고 싶은 사람은 거의 없었던 것이 현실의 벽이었다.

현 대통령은 ‘지정부족’ 출신

그런데 여타후진계층에 대한 차별도 그리 오래가지 못했다. 이유는 하나인데, 민주주의에서는 머릿수가 권력을 좌우하기 때문이다. 간단하게 말하자면 현재 인도에서 여타후진계층의 비중은 최대 약 50~52%로 추정된다. 이 말은 이 사람들이 뭉치기만 한다면, 그 어떤 선거도 시작할 필요조차 없다는 뜻이 된다. 2011년 조사 결과로는 여타후진계층이 총인구 대비 41.1%를 차지하고 힌두교도 중에서는 42.8%를 차지한다는데, 논란이 많다.

현재까지 인도의 중앙정부는 정확하게 여타후진계층의 인구 규모를 파악하자는 지방정부들의 요구를 모두 묵살하고 있다. 이들이 정확하게 인구의 몇 퍼센트를 차지하는지 발표되는 것 자체가 이미 핵폭탄을 터뜨리는 일이라는 사실을 기득권 카스트 중심의 중앙 정치 세력은 잘 알고 있기 때문이다. 지방정부들 중에는 여타후진계층의 표에 기대어 중앙의 집권당을 이길 전략을 세우는 곳들이 있기 때문에, 이들은 이 부질없는 요구를 계속하는 것이다.

하원의 다수당이 집권하는 의원내각제를 채택한 인도에서는 하원 총 의석수 545석 중에 대통령이 필요에 따라 영국계 인도인 의원 두 명을 지명하는 의석을 제외한 543석을 둔 승부가 5년마다 벌어진다. 현 정부는 2019년 선거의 결과에 따라 구성된 정부이고, 이제 2024년 총선을 앞두고 인도 정치권은 이미 총선체제로 전환된 지 오래다.

인도의 정치 판도를 이해하는 기본 상식은 우선 소선거구제와 승자독식(勝者獨食)의 선거 제도다. 한국에서 익숙한 방식으로 지역구의 승패가 결정되는데, 이것이 누적되어 집권 세력이 정해지는 구도라고 생각하면 된다.

대통령은 명예직에 가까운지라 실질적인 정치적 영향력은 없다고 보면 된다. 현재는 2022년 선출된 드루파디 무르무(Droupadi Murmu)인데, 최초의 지정부족 출신 대통령이다. 그녀가 속하는 산탈(Santhal)은 지정부족 중에서는 세 번째로 큰 집단이다. 힌두국수주의 내지는 힌두민족주의를 내세우는 인도인민당이 굳이 부족민 출신 여성을 대통령에 임명하고자 했던 이유가 무엇이었는지 짐작하는 것은 어렵지 않다.

국민회의 정권의 ‘허가권 통치’

인도의 독립을 이끌어 인도를 만들어낸 인물들, 간디와 네루의 절대적 권위에 따라 모든 것이 결정되던 시절 여타후진계층민들은 지주이자 지식인이자 종교적 지도자인 상층 카스트에 순종하며 살았다. 순종하는 지역민들을 표밭(vote bank)으로 확보한 표밭 지배자들은 당연히 대부분 상층 카스트 출신이었고 지주들이었는데, 이들은 후견인-수혜자(Patron-Client) 관계를 형성해서 자기 자신과 지역민들의 이해관계를 관철시켰다.

이러한 관계망 안에서 공권력이 작동하지 못하는 곳에서는 표밭 지배자가 사적(私的) 무력을 사용하여 표밭을 관리하기 위해 ‘마피아’라거나 ‘사병(私兵)’이라고 불리는 무장 조직을 운영하는 일이 종종 있었다. 그 흔적은 최근에도 일어난 정치인이 개입된 이권집단의 총격사건을 통해서도 엿볼 수 있다. 지역마다 사정은 다르지만 자민다르(zamindar), 탈룩다르(taluqdar) 등 다양한 형태로 식민 시절부터 이어져 오던 지주로서의 지배권을 토지개혁의 시도에 맞서 다양한 형태로 지켜낸 북인도의 라지푸트(Rajput)들을 대표적인 예로 들 수 있다.

그러다 보니 독립 이후 인도국민회의의 통치는 표밭 지배자인 지역 정치인과 중앙집권 세력의 연대(連帶)를 통해 이루어졌다. 여기에 지정부족이나 지정카스트를 표밭으로 가진 지역 정치인까지 가세했는데, 이들은 전체적으로 보면 소수이기는 하지만 인도국민회의 단일정당 지배체제를 공고하게 유지하는 데 기여했다. 그래서 독립 이후 1970년대까지 북인도의 지역구는 절반 이상을 상위 카스트 출신들이 차지했고, 대략 5%를 중간 카스트가 최대 10%를 여타후진계층 카스트가 차지하고 있었다.

이런 인도국민회의 집권 시기 사회주의와 자본주의의 장점만 결합하겠다던 네루의 혼합경제(mixed economy) 구상은 양 체제의 단점만 취하게 되었다. 결과적으로 비효율과 총체적인 부정부패의 먹이사슬이 지배하는 ‘허가권 통치(License Raj)’라고 불리는 통치체제를 낳았다. 이런 배경 안에서 시장은 작동할 수 없었고, 공적(公的) 영역에서 이루어지는 채용에서의 할당은 가장 중요한 관심사가 될 수밖에 없었다.

‘카스트 정치’의 등장

하지만 절차적 민주주의가 확고하게 자리 잡고 있었던 인도에서 정치적 영향력을 향한 경쟁은 필연적으로 대두될 수밖에 없었고, 북인도에서는 크게 두 가지 흐름으로 지지 기반을 확보하는 흐름이 생겨난다. 하나는 농민을 묶어내는 운동으로 1920년대부터 1940년대까지 이어지던 정치적 흐름이었고, 다른 하나는 사회주의자들이 주동이 되어 이끌어내던 카스트 단위의 대중 결집 시도였다.

사회주의자들은 종종 인도 사회에서 벌어지는 만악(萬惡)의 근원이 카스트라고 믿고 있었던지라 이들은 카스트 단위로 민중을 결집하고 연대하여 자신들의 이익을 지킬 수 있다고 주장했다.

농민운동의 흐름은 균질(均質)한 자영소농(自營小農)을 상정한 운동으로서 하층 카스트에 대해 자신들의 통제자로서의 위치를 공고히 하자는 것이었다. 카스트 단위 결집 운동은 성격이 아예 달랐다. 하층 카스트들이 단합하여 이익을 관철시키자는 것이었는데, 특히나 중요한 것은 공무원 채용에서의 할당을 받아내자는 것이었다.

바로 이 카스트 단위 결집의 흐름이 ‘카스트 정치’를 만들어낸 출발점이 된다. 카스트 단위로 표밭을 재구성하는 경향이 강해지자, 1980년대 후반부터 투표율이 높아지기 시작하고 하위 카스트의 목소리가 주(州)정부와 중앙정부의 정치무대에 반영되기 시작한다. 카스트 단위가 표밭으로 작동하기 시작하자 각 지역에서 카스트의 이익을 대변하는 지역 정당들이 대두되었다. 카스트 기반의 지역 정당들이 특히나 농촌 지역에서 국민회의당의 공고한 벽을 허물기 시작했다. 하지만 현실에서 하위 카스트의 상황이 개선된 것은 실질적으로는 없었다.

만달위원회

카스트 정치가 본격화되면서 인도 정치권의 뜨거운 감자라고 할 수 있는 만달위원회가 1979년 구성된다. 위원장의 이름 만달(B. P. Mandal)을 따서 ‘만달위원회’라고 일반적으로 불리는 이 위원회는 여타후진계층이 총 인구의 52%라고 계산해 내고 중앙정부와 공공 분야 채용 인원의 27%를 여타후진계층에게 할당하라고 권하는 보고서를 제출한다.

상황이 이렇게 되자 할당 몫이 전체의 49.5%에 이르게 된다는 사실에 인도 전역에서 강력한 저항이 일어난다. 1980년에 제시된 만달위원회 보고서는 1990년에 시행될 수 있는 기회를 갖게 된다. 1980년대 말부터 1990년대에 기득권 타파를 지향하는 사회주의 이념이 투영된 인민당(Janata Dal) 내의 좌익이 주도하여 인민당이 참여하는 국민전선(National Front) 연정이 집권하는 1989~1990년을 맞은 것이었다.

이에 할당제 확대를 반대하는 분신(焚身)까지를 포함한 강력한 저항이 있었다. 결국 대법원에서 할당은 최대 50%를 넘지 말아야 한다는 것과 여타후진계층 중에서 연(年)소득이 고소득인 사람들은 제외한다는 조건으로 만달위원회 추천 사항이 관철된다. 결국 여타후진계층이 가진 표의 힘이 상위 카스트와의 대결에서 승리를 가져온 것이었다.

이 상황은 더욱 강화되어 1990년대를 사람들은 카스트 정치의 전성기로 간주한다. 역사상 처음으로 자신의 카스트에 속하는 정치인에게 몰표를 하는 현상이 자리 잡았다. 다수를 차지하는 하층 카스트의 몰표를 통해 상층 카스트 소수 정치인의 과두(寡頭) 정치는 하층 출신 신인들로 대체되는 흐름이 나타난다. 여타후진계층이 할당 전선에서 단일대오를 형성해 승리를 거둔 즐거움도 잠시였다.

1991년 사회주의권 붕괴와 맞물려 허약하기 그지없는 인도 경제는 국가 부도를 맞았고, 뜻하지 않은 경제 개방을 이루게 되었다. 이렇게 되자 공공 부문 일자리는 좋은 사기업의 일자리보다 덜 중요해졌다. 상위 카스트들은 할당 전선에서 별 미련 없이 항복하고 철수했다. 이제 처음으로 승리를 맛본 여타후진계층은 승리 이후 만달위원회를 떠나 단일대오를 형성할 전선을 찾아야 했다.

힌두민족주의 인도인민당의 등장

이 상황에서 떠오른 것이 바로 힌두민족주의(Hindutva)의 흐름이었다. 이미 1925년부터 설립되어 활동하던 민족자조단(RSS·Rashtriya Swayamsevak Sangh)을 중심으로 힌두민족주의 준(準)군사조직 활동을 해 오던 이 단체는 네루 집권 시기에는 본격적인 활동을 하기 어려운 상황이었다. 단적으로 1948년 간디를 저격한 저격범이 바로 민족자조단원이었기 때문에 이 단체는 1949년까지 활동 금지 상태에 있었다.

이러한 흐름 속에서 초기 인도의 집권층은 극좌(極左) 세력 견제에는 관심을 기울였지만, 대중적 지지가 약해진 극우(極右) 세력에 대해서는 별다른 관심을 두지 않았다. 장기적으로 보자면 이러한 역학(力學) 관계의 고착이 사회 저변(底邊)에서 이루어지고 있던 극우 세력의 대두를 막지 못한 측면이 있다.

현 집권당인 인도인민당은 1951년 민족자조단의 정치 조직으로 창당된 인도인민단체(Bharatiya Jana Sangh)에 뿌리를 두고 있다. 이 정당은 인디라 간디 수상이 1975~1977년에 걸쳐 국가비상사태를 선포하고 비정상적인 통치를 하던 시기 이후로는 인민당(Janata Party)을 구성하는 데 참여, 인도국민회의 반대에 나서기도 했다. 그래서 인도인민당의 주요 인사들은 대부분 민족자조단 출신이며, 민족자조단의 정치적 이념을 지향한다.

1992년 아요디아(Ayodhya)에 있는 바부르의 모스크(Babri Masjid)에 폭도화한 대규모 힌두교 군중이 침입해 모스크를 파괴하는 일이 벌어졌다. 신화(神話)를 근거로 현재 모스크가 자리 잡고 있던 이 자리가 ‘라마(힌두교에서 가장 인기 있는 신 중 하나-편집자 주)의 출생지’이니 이를 수복하겠다는 운동이었다. 이 사태는 인도 내에서 14.2%(2011년 기준)를 차지하는 무슬림들의 강한 반발을 불러일으켰다. 이 사건은 기존의 세속주의(世俗主義)를 기초로 인도의 국가 정체성(正體性)을 지향해 왔던 흐름을 뒤집는 중요한 사건이었다. 이 사건 이후 인도인민당의 지지율은 크게 오르기 시작했고, 1996년 처음으로 의회 최대 당의 지위에 오르게 된다.

남부에서는 ‘카스트 정치’ 힘 못 써

인도인민당의 대두와 집권을 어떻게 이해할 것인가의 질문은 끝없는 논란을 낳을 수 있는 질문이다. 하지만 필자는 카스트 정치와 여타후진계층의 정치 세력화라는 흐름의 연장선에서 파악하는 것이 가장 설득력이 있다고 생각한다.

여타후진계층이 절대적 다수이기는 하지만 결코 단일한 이해관계를 가진 통일된 집단이 아닌 한, 이들이 공동의 전선을 형성하는 이슈를 잃는 순간 그들의 지향점은 분산되고 정치 세력으로서 의미를 잃게 된다.

예를 들어 현재 인도에서 경제적으로 앞서 있고 사회적 안정성이 높은 남부는 이러한 여타후진계층의 대두 문제와 동떨어진 정치적 발전 경로를 걸어왔다. 남인도를 대표하는 정치 세력인 타밀인들이 사는 타밀나두(Tamil Nadu)주의 경우, 사제 계급에 속하는 인구가 3%에 불과해서, 인도 최대의 주이자 북인도에 있는 우타르 프라데시(Uttar Pradesh)주의 10%에 비할 바가 아니다. 거기다 남인도는 북인도와는 다른 토지 소유 구조를 가지고 있었다. 즉 남인도에서는 상위 카스트가 정치적 주도권을 이미 오래전부터 상실한 상태였기 때문에 여타후진계층의 부상(浮上)으로 인한 정치적 지각변동을 따질 사정이 별로 없다는 말이다.

그래서 인도인민당은 남인도의 주정부 장악에 실패하고 있다. 심지어 2023년 5월에는 유일하게 남부에서 장악하고 있던 카르나타카(Karnataka)주 주의회 선거에서 참패했고 인도국민회의가 과반을 차지했다. 이러한 남인도의 정치지형을 따로 논하지는 못하지만, 북인도의 정치지형을 이해하는 선에서 여타후진계층을 중심으로 한 카스트 정치의 맥락이 중요하다는 사실이 큰 대조를 보인다는 것은 확인이 가능하다.

자유시장주의와 힌두민족주의의 결합

경제자유화 이후로 인도는 시장경제를 도입하게 되었고, 도시화와 산업화가 진행되면서 카스트의 중요성이 줄어들어 가고 있다. 교육 수준의 향상이나 여성의 사회 참여 강화가 이루어지면서 이제 만달위원회 관련 논쟁들은 새로운 국면을 맞이하고 있기도 하다. 카스트 정치의 강화로 하층 카스트 세력이 강화된 것 외에도, 경제자유화가 불러온 국가의 사회통제가 약화된 영향으로 상위 카스트 중심의 인도국민회의 일당 집권체제는 붕괴되었다.

그러자 상위 카스트의 기득권층은 자유시장주의에 영합하고 동시에 능력주의 이데올로기를 주창하면서 출생에 따른 신분이 아닌, 개인의 능력과 역량에 따른 차등(差等) 보상에 근거한 ‘정당한’ 방식으로 확보된 기득권을 누리고 있다는 주장을 전면에 내세우게 된다. 물론 그들이 가지는 ‘차별적인 뛰어난 역량’은 바로 교육을 통해서 구현된다. 따라서 이제 상층 카스트의 신분 질서에 기초한 기득권은 교육을 통한 차별화된 역량에 기초한 기득권으로 재구성된다. 그래서 인도의 교육은 신분 상승의 도구가 되기도 하지만, 많은 경우 신분 유지나 신분 세습의 강력한 방어막이 된다.

이렇게 자유시장주의에 기초한 능력주의는 새롭게 대두된 힌두민족주의 정치 세력과 결합하게 되어 세계적으로 보기 드문, 국수주의(國粹主義)와 자유시장주의의 결합을 낳게 되었다. 즉 현실적 차별을 자유시장주의로 정당화하면서 동시에 인도의 국가적 정체성과 상하층의 카스트를 아우르는 통합적 이데올로기로서의 힌두민족주의가 함께 작동하는 현재의 정치지형을 이해하는 것이 인도의 정치 현실을 읽어내는 핵심이라고 할 수 있다.

하층민이라고 할 수 있는 여타후진계층의 입장에서 보자면 인도인민당도 실제로 상층 카스트 중심의 정당이 지배하는 상황의 연속이라고 보는 것이 맞지만, 최소한 형식적으로는 좀 더 능력을 갖춘 집단이 지배하는 능력주의 정당으로 포장된 현실 안에서 하층민에 속하는 여러 카스트는 각자의 이익을 찾아 움직이고 있을 뿐이다.

네루, 군부 억제 위해 노력

인도의 민주주의는 어떻게 수많은 굴곡을 통과하면서도 의회민주주의체제를 유지할 수 있었는지 의문이 제기된다. 두 가지 사실을 그 이유로 꼽으려고 한다.

첫째, 네루와 독립 초기 집권층이 문민(文民) 통치에 위협이 될 군부(軍部)의 대두 가능성을 차단하기 위해 엄청나게 노력했다는 사실이다. 식민 시기 식민 통치에 충성하는 군대를 만들기 위해 일체감이 강한 부대를 편성했던 영국의 방침과 정반대로 군부 약화를 일관되게 추진했다. 총사령관직 폐지, 특정 집단 쏠림 방지, 다양한 준군사조직 설치 등등의 방법으로 군의 정치 개입이 차단되었다. 결과는 인도는 독립 후 군부 쿠데타와 군사정권이 이어진 파키스탄과 방글라데시와는 다른 길을 걷게 됐다.

둘째는 근본적인 소단위 선거구 내에서 이루어지는 협상과 완충 작용을 들 수 있다. 카스트 정치의 풍토에서 지역구마다 지배적 카스트의 후보를 양대 정당이 공천하는 것은 당연하다. 그런데 지배적 카스트의 양대 후보가 표를 반분한다면 결국 캐스팅 보트는 소수 카스트에게 돌아가고 만다. 후보는 다수자 카스트 출신이지만 선거가 돌아오는 5년에 한 번씩 소수자들의 모든 민원은 한꺼번에 해결될 수 있으니, 5년만 기다리며 버티기만 하면 되는 소수자들에게는 이 체제를 아예 전복시켜야 할 만한 이유가 없는 것이다. 작은 돌들이 떠받치면서 완충 작용을 하는 기둥은 지진에 흔들리지 않으니, 그 기둥이 지탱하는 건물은 지진에도 무너지지 않는다. 경주 불국사의 예가 인도 정치의 안정성을 잘 보여주고 있다.

모디, ‘상징 정치’에 능숙

현재 인도 정치를 지배하고 있는 인물은 모디 총리이다. 인도 서북부 구자라트(Gujarat)주 출신으로 1950년생인데 8세에 민족자조단에 입단했으니 그가 얼마나 철저하게 힌두민족주의의 세례를 받았을지 상상할 수 있다. 18세에 부모가 전통적인 방식으로 자쇼다벤 모디(Jashodaben Modi)와 결혼을 시켰지만 그녀를 두고 가출(家出) 내지는 출가(出家)를 했고 수행자적인 삶을 체험했던 것으로 보인다. 이 결혼 사실을 모디 총리는 40년간 숨겼는데, 그가 미혼(未婚)의 독신(獨身)으로 국가에 헌신하는 수행자적인 삶을 사는 사람이라는 이미지와 상충되었기 때문이라고 보인다.

여기서 보듯 모디의 정치적 힘은 그의 상징 정치에서 나온다고 할 수 있다. 그가 사용하는 표어와 행동방식과 상징들은 모두 강력하게 간디의 정치 코드를 따르고 있다. 이러한 상징 정치에 균열이 갈 만한 에피소드마저 피하기 때문에 거의 기자회견을 하지 않으며, 불리한 상황에서는 전혀 대중매체에 나타나지 않는다. 반면 아주 자주 그리고 능수능란하게 소셜네트워크서비스(SNS)를 사용하여 메시지를 전달하는 신세대 정치인의 면모를 보여준다.

모디의 이러한 정치 감각은 2016년 고액권 유통 금지의 경제적 실패를 ‘부정부패 타파의 성공’으로 전환시키고, 2019년 파키스탄 영토를 전투기로 폭격했을 때 전투에서 패배한 부담을 ‘위대한 인도 조종사의 승리’로 전환시켜 정치적 성공으로 만들어낸 것에서 잘 드러난다.

이러한 능력이 인도에서 절대적으로 요구되는 이유는 바로 5년 간격의 총선에 보태어 28개 주의 주의회 선거와 8개 직할 지역의 선거까지 반복적으로 이어지기 때문이다. 즉 인도는 365일이 모두 선거운동이어야 하는 상시적(常時的) 선거 상태에 빠져 있는 국가이다.

모디는 2001~2014년에 구자라트 주지사를 역임했는데, 이때의 경제개혁을 이끈 업적을 근거로 2014년 총리에 처음 취임하게 되었다. 지금도 수많은 개혁 조치들을 이끌면서 시장경제 도입을 추진하고 경제 발전을 도모하고 있어서 대중적인 지지가 강한 지도자이지만, 과도한 총리실 중심의 국정운영이나 힌두민족주의를 근거로 한 소수자 차별, 탄압의 문제에 대한 비판을 받고 있다.

‘국뽕 정치’

모디 총리가 보이는 이 양면의 얼굴은 바로 지금의 인도 정치지형이 택한 자유시장경제와 힌두민족주의의 결합을 통한 기득권층의 능력주의 기반의 정당성 확보 논리가 만들어낸 결과물이라고 할 수 있다. 썩 잘 어울리지 않는 이 두 기둥을 연결시키는 방식의 정치구호가 동원되어야 하다 보니 산업 정책의 이름이 ‘자립인도(Atmanirbhar Bharat)’가 되어 간디의 ‘자립(swaraj)’을 떠올리게 만든다.

국민들이 공유하는 국가적 자긍심을 만들어내서 국민 통합을 이루었다는 성취의 뒷면에는 국가주의를 기반으로 한 소위 ‘국뽕 정치’가 과도한 쏠림을 만들어내는 문제가 자리 잡고 있다. 이는 미중 사이의 줄타기 외교로 보이는 행보를 인도 입장에서는 당연한 3강 외교로 인지하는 외교적 인지부조화로 이어지고 있기도 하다.

같은 구자라트 출신의 가우탐 아다니(Gautam Adani)가 소유한 아다니그룹을 중심으로 국가 인프라구축사업을 추동하는 가족기업체제의 재벌을 앞세워 국가통제경제를 유지해 가는 전략에 대한 호불호도 극명하게 갈린다.

통계상으로 인도의 도시화율이 34%(2017년 기준)라고 하지만 전문가들은 이 숫자가 현실과 괴리된 것임을 지적한다. 이 말은 인도의 대부분 유권자들은 교육 수준이 낮은 시골 지역 주민이라는 뜻이기도 하다. 사실 시골 지역 투표율은 대부분 도시 지역을 압도한다. 2023년 카르나타카 선거에서 인도의 실리콘밸리라는 벵갈루루의 한 선거구는 47.4% 투표율을 보였지만, 주(州) 평균 투표율은 72.8%였고 시골 지역 한 곳은 90.9%를 기록했다.

앞서 말한 모든 모디의 능력이자 단점이고 비전이자 퇴행인 측면들은 실제로는 시골 지역의 저소득층 유권자가 대다수이면서도 상시적 선거체제에서 사는 인도의 정치 현실에서는 가장 현명한 생존의 전략일지도 모른다. 누군가 인도를 ‘모순의 나라’라고 불렀다는 기억이 강하다.⊙

인도에 대해 자주 붙는 수식어가 ‘세계 최대의 민주주의’다. 제17대 하원(Lok Sabha)의원을 선출하는 선거였던 2019년 총선을 기준으로 유권자가 약 9억1200만 명이었는데, 투표율은 67%를 넘어섰다. 이 투표율은 역사상 최고였다. 특히 여성 투표율이 기록을 경신했다.

큰 국토에서 많은 유권자가 투표를 해야 하니, 7단계로 지역을 나누어 서로 다른 시기에 투표가 이루어졌고 4월 11일 시작한 투표는 5월 19일에 마감되었다. 당시 인도인민당(BJP·Bharatiya Janata Party)은 37.36%를 득표했고 19.49%를 득표한 인도국민회의(INC·Indian National Congress)를 압도했다. 인도인민당을 이끌던 모디(Narendra Modi) 총리는 303석의 의석을 차지해 1989년 9대 총선 이래 단일 정당 최대 의석을 확보하는 성과를 이루었다. 인도인민당이 이끄는 연정(聯政)인 국민민주동맹(NDA·National Democratic Alliance)까지 따지자면 총 353석을 확보해 반수인 272석을 한참 넘어서는 다수를 확보했다. 이 상황이 바로 지금의 모디 총리가 집권하고 있는 현재의 정치구도이고, 이제 2024년의 총선을 앞두고 있는 맥락이기도 하다.

할당제

인도에는 할당제가 있다. 독립 이후 헌법에 명시된 할당제는 사회적 차별을 받는 현실의 약자(弱者)를 돕지 않는 것은 차별의 고착화라고 주장한 사람들과 사회적 약자를 돕는 적극적인 역차별을 일정 기간 실시하고 나면 근대화된 선진 인도에서는 모든 구조적인 차별은 사라질 것이라는 순진한 낙관론을 지닌 사람들의 합의 아래 도입되었다.

고대(古代) 인도의 사제(司祭) 계급이 자신들의 우월함을 확신하면서 상상 속에서 만들어낸 네 계급으로 세상 사람 모두를 나누는 허황된 틀이 있다. ‘바르나 체계’라 부르는데, 구체적으로 사제, 통치자, 노동자, 노예의 네 집단으로 나눈다. 우리가 ‘카스트’라고 하는 것이 바로 이것이다.

그런데 이 바르나 구분이 조금씩 사회적 실체가 있는 구분으로 변화되는 역사가 있었다. 그 역사의 끝자락에는 이 구분으로 인구 총조사를 실시하고 주민등록을 하고자 했던 영국 식민 권력이 있었다. 이 네 구분 안에 아예 못 들어가는 사람들을 지정카스트(SCs·Scheduled Castes)라고 하고 이 사람들은 자기들 스스로를 ‘달리트(Dalit·박살 난 사람)’라고 부른다. 간디는 이들을 ‘신(神)의 자식들(harijan)’이라고 불렀는데, 현실적으로 이 표현은 의도와 다르게 조롱과 조소를 담은 표현으로 간주되고 있다. 천민(賤民)이면서 ‘종교적으로 부정한 인간들’로 취급을 당해 영어로는 ‘불가촉천민(不可觸賤民·untouchable)’이라고 부른다.

이들의 비참한 상황은 인도의 근대화운동 이래로 항상 문제로 지적되어 왔기 때문에, 대학 입학과 공무원 선발에서 이들이 할당제 대상이 되는 것에 큰 논란은 없었다. ‘대입(大入)’과 ‘공시(公試)’라는 단어를 떠올리면 이러한 특혜가 얼마나 중요한 것인지 실감이 될 것이다.

‘지정부족’ ‘여타후진계층’

독립 초기부터 이러한 할당제 대상이 되는 사람들이 또 있는데 ‘원시(原始) 부족민’이라고 불리기도 했던, 인도의 주류 사회에 편입된 적이 없던 주로 산악 지역이나 오지(奧地)에 고립되어 사는 인도의 토착 원주민들이다. ‘지정부족(STs·Scheduled Tribes)’이라 하는데, 여기서 ‘지정(Scheduled)’이라는 말은 헌법에서 보호 대상을 정하는데 그 대상자의 목록이 담긴 헌법 부칙(Schedule)에 포함되어 있다는 말이다. 2011년 조사에 따르면 지정카스트 비중이 총인구의 19.7%이고 지정부족민은 8.5%를 차지한다. 힌두교도들만 따지면 지정카스트 22.2%와 지정부족민 9%가 있다.

바르나 체계상 상위 카스트들은 주로 지주(地主)들이어서 전통사회에서 경제 권력과 문화 및 종교 권력을 독점하고 무력(武力)도 독점하던 사람들이었다.

이들에 비해 차별받는 사회·경제적 위치에 있으면서도 현대에 들어 지정카스트나 지정부족민들과 달리 국가의 할당제 혜택을 받지 못한 사람들도 있다. 이들을 ‘여타후진계층(OBCs·Other Backward Classes)’이라고 부른다. 바르나 체계로 말한다면 바로 ‘노예’ 계급에 속하는 사람들이다. 이보다 상층의 세 바르나 집단은 합쳐서 ‘선진 카스트(Forward Caste)’라고 부른다. 선진 카스트는 인도 총인구 대비 30.8%, 힌두교도 인구 중에는 27%를 차지한다.

‘노예 계급’ 사람들을 ‘노예’라고 오해하면 안 된다. 이들이 바로 우리가 아는 농민이고 수공업자이고 노동자들이다. 이들은 전통적으로 그리고 독립 이후에도 상위 카스트들의 권위에 복종하는 위치에 놓인 채 살아왔고, 이것은 사회적 상식으로 관철되었다. 간디도 네루도 모두 최상층 카스트 출신 사람들이다.

달리트(천민)들의 권익을 옹호했던 대표적인 인물 암베드카르(B. R. Ambedkar)는 요즘 ‘인도 헌법의 아버지’로 추앙을 받는 인물이지만, 지역구 선거에서 번번이 낙마했던, 정치인으로는 성공적이지 못한 인물이었다. 천민의 권익을 주장하는 데에 동의는 하지만, 막상 내 지역구에서 국회의원으로 천민을 뽑고 싶은 사람은 거의 없었던 것이 현실의 벽이었다.

현 대통령은 ‘지정부족’ 출신

|

| 2022년 7월 21일 대통령에 당선된 드루파디 무르무(오른쪽)에게 축하 인사를 하는 모디 총리. 무르무는 최초의 ‘지정부족’ 출신 대통령이다. 사진=신화/뉴시스 |

현재까지 인도의 중앙정부는 정확하게 여타후진계층의 인구 규모를 파악하자는 지방정부들의 요구를 모두 묵살하고 있다. 이들이 정확하게 인구의 몇 퍼센트를 차지하는지 발표되는 것 자체가 이미 핵폭탄을 터뜨리는 일이라는 사실을 기득권 카스트 중심의 중앙 정치 세력은 잘 알고 있기 때문이다. 지방정부들 중에는 여타후진계층의 표에 기대어 중앙의 집권당을 이길 전략을 세우는 곳들이 있기 때문에, 이들은 이 부질없는 요구를 계속하는 것이다.

하원의 다수당이 집권하는 의원내각제를 채택한 인도에서는 하원 총 의석수 545석 중에 대통령이 필요에 따라 영국계 인도인 의원 두 명을 지명하는 의석을 제외한 543석을 둔 승부가 5년마다 벌어진다. 현 정부는 2019년 선거의 결과에 따라 구성된 정부이고, 이제 2024년 총선을 앞두고 인도 정치권은 이미 총선체제로 전환된 지 오래다.

인도의 정치 판도를 이해하는 기본 상식은 우선 소선거구제와 승자독식(勝者獨食)의 선거 제도다. 한국에서 익숙한 방식으로 지역구의 승패가 결정되는데, 이것이 누적되어 집권 세력이 정해지는 구도라고 생각하면 된다.

대통령은 명예직에 가까운지라 실질적인 정치적 영향력은 없다고 보면 된다. 현재는 2022년 선출된 드루파디 무르무(Droupadi Murmu)인데, 최초의 지정부족 출신 대통령이다. 그녀가 속하는 산탈(Santhal)은 지정부족 중에서는 세 번째로 큰 집단이다. 힌두국수주의 내지는 힌두민족주의를 내세우는 인도인민당이 굳이 부족민 출신 여성을 대통령에 임명하고자 했던 이유가 무엇이었는지 짐작하는 것은 어렵지 않다.

|

| 2022년 12월 인도 구자라트주 아마다바드에서 열린 선거 유세. 사진=AP/뉴시스 |

이러한 관계망 안에서 공권력이 작동하지 못하는 곳에서는 표밭 지배자가 사적(私的) 무력을 사용하여 표밭을 관리하기 위해 ‘마피아’라거나 ‘사병(私兵)’이라고 불리는 무장 조직을 운영하는 일이 종종 있었다. 그 흔적은 최근에도 일어난 정치인이 개입된 이권집단의 총격사건을 통해서도 엿볼 수 있다. 지역마다 사정은 다르지만 자민다르(zamindar), 탈룩다르(taluqdar) 등 다양한 형태로 식민 시절부터 이어져 오던 지주로서의 지배권을 토지개혁의 시도에 맞서 다양한 형태로 지켜낸 북인도의 라지푸트(Rajput)들을 대표적인 예로 들 수 있다.

그러다 보니 독립 이후 인도국민회의의 통치는 표밭 지배자인 지역 정치인과 중앙집권 세력의 연대(連帶)를 통해 이루어졌다. 여기에 지정부족이나 지정카스트를 표밭으로 가진 지역 정치인까지 가세했는데, 이들은 전체적으로 보면 소수이기는 하지만 인도국민회의 단일정당 지배체제를 공고하게 유지하는 데 기여했다. 그래서 독립 이후 1970년대까지 북인도의 지역구는 절반 이상을 상위 카스트 출신들이 차지했고, 대략 5%를 중간 카스트가 최대 10%를 여타후진계층 카스트가 차지하고 있었다.

이런 인도국민회의 집권 시기 사회주의와 자본주의의 장점만 결합하겠다던 네루의 혼합경제(mixed economy) 구상은 양 체제의 단점만 취하게 되었다. 결과적으로 비효율과 총체적인 부정부패의 먹이사슬이 지배하는 ‘허가권 통치(License Raj)’라고 불리는 통치체제를 낳았다. 이런 배경 안에서 시장은 작동할 수 없었고, 공적(公的) 영역에서 이루어지는 채용에서의 할당은 가장 중요한 관심사가 될 수밖에 없었다.

‘카스트 정치’의 등장

하지만 절차적 민주주의가 확고하게 자리 잡고 있었던 인도에서 정치적 영향력을 향한 경쟁은 필연적으로 대두될 수밖에 없었고, 북인도에서는 크게 두 가지 흐름으로 지지 기반을 확보하는 흐름이 생겨난다. 하나는 농민을 묶어내는 운동으로 1920년대부터 1940년대까지 이어지던 정치적 흐름이었고, 다른 하나는 사회주의자들이 주동이 되어 이끌어내던 카스트 단위의 대중 결집 시도였다.

사회주의자들은 종종 인도 사회에서 벌어지는 만악(萬惡)의 근원이 카스트라고 믿고 있었던지라 이들은 카스트 단위로 민중을 결집하고 연대하여 자신들의 이익을 지킬 수 있다고 주장했다.

농민운동의 흐름은 균질(均質)한 자영소농(自營小農)을 상정한 운동으로서 하층 카스트에 대해 자신들의 통제자로서의 위치를 공고히 하자는 것이었다. 카스트 단위 결집 운동은 성격이 아예 달랐다. 하층 카스트들이 단합하여 이익을 관철시키자는 것이었는데, 특히나 중요한 것은 공무원 채용에서의 할당을 받아내자는 것이었다.

바로 이 카스트 단위 결집의 흐름이 ‘카스트 정치’를 만들어낸 출발점이 된다. 카스트 단위로 표밭을 재구성하는 경향이 강해지자, 1980년대 후반부터 투표율이 높아지기 시작하고 하위 카스트의 목소리가 주(州)정부와 중앙정부의 정치무대에 반영되기 시작한다. 카스트 단위가 표밭으로 작동하기 시작하자 각 지역에서 카스트의 이익을 대변하는 지역 정당들이 대두되었다. 카스트 기반의 지역 정당들이 특히나 농촌 지역에서 국민회의당의 공고한 벽을 허물기 시작했다. 하지만 현실에서 하위 카스트의 상황이 개선된 것은 실질적으로는 없었다.

카스트 정치가 본격화되면서 인도 정치권의 뜨거운 감자라고 할 수 있는 만달위원회가 1979년 구성된다. 위원장의 이름 만달(B. P. Mandal)을 따서 ‘만달위원회’라고 일반적으로 불리는 이 위원회는 여타후진계층이 총 인구의 52%라고 계산해 내고 중앙정부와 공공 분야 채용 인원의 27%를 여타후진계층에게 할당하라고 권하는 보고서를 제출한다.

상황이 이렇게 되자 할당 몫이 전체의 49.5%에 이르게 된다는 사실에 인도 전역에서 강력한 저항이 일어난다. 1980년에 제시된 만달위원회 보고서는 1990년에 시행될 수 있는 기회를 갖게 된다. 1980년대 말부터 1990년대에 기득권 타파를 지향하는 사회주의 이념이 투영된 인민당(Janata Dal) 내의 좌익이 주도하여 인민당이 참여하는 국민전선(National Front) 연정이 집권하는 1989~1990년을 맞은 것이었다.

이에 할당제 확대를 반대하는 분신(焚身)까지를 포함한 강력한 저항이 있었다. 결국 대법원에서 할당은 최대 50%를 넘지 말아야 한다는 것과 여타후진계층 중에서 연(年)소득이 고소득인 사람들은 제외한다는 조건으로 만달위원회 추천 사항이 관철된다. 결국 여타후진계층이 가진 표의 힘이 상위 카스트와의 대결에서 승리를 가져온 것이었다.

이 상황은 더욱 강화되어 1990년대를 사람들은 카스트 정치의 전성기로 간주한다. 역사상 처음으로 자신의 카스트에 속하는 정치인에게 몰표를 하는 현상이 자리 잡았다. 다수를 차지하는 하층 카스트의 몰표를 통해 상층 카스트 소수 정치인의 과두(寡頭) 정치는 하층 출신 신인들로 대체되는 흐름이 나타난다. 여타후진계층이 할당 전선에서 단일대오를 형성해 승리를 거둔 즐거움도 잠시였다.

1991년 사회주의권 붕괴와 맞물려 허약하기 그지없는 인도 경제는 국가 부도를 맞았고, 뜻하지 않은 경제 개방을 이루게 되었다. 이렇게 되자 공공 부문 일자리는 좋은 사기업의 일자리보다 덜 중요해졌다. 상위 카스트들은 할당 전선에서 별 미련 없이 항복하고 철수했다. 이제 처음으로 승리를 맛본 여타후진계층은 승리 이후 만달위원회를 떠나 단일대오를 형성할 전선을 찾아야 했다.

힌두민족주의 인도인민당의 등장

|

| 간디 암살범 나투람 고드세. 그가 속해 있던 민족자조단은 현 인도 집권당인 인도인민당의 모태이다. |

이러한 흐름 속에서 초기 인도의 집권층은 극좌(極左) 세력 견제에는 관심을 기울였지만, 대중적 지지가 약해진 극우(極右) 세력에 대해서는 별다른 관심을 두지 않았다. 장기적으로 보자면 이러한 역학(力學) 관계의 고착이 사회 저변(底邊)에서 이루어지고 있던 극우 세력의 대두를 막지 못한 측면이 있다.

현 집권당인 인도인민당은 1951년 민족자조단의 정치 조직으로 창당된 인도인민단체(Bharatiya Jana Sangh)에 뿌리를 두고 있다. 이 정당은 인디라 간디 수상이 1975~1977년에 걸쳐 국가비상사태를 선포하고 비정상적인 통치를 하던 시기 이후로는 인민당(Janata Party)을 구성하는 데 참여, 인도국민회의 반대에 나서기도 했다. 그래서 인도인민당의 주요 인사들은 대부분 민족자조단 출신이며, 민족자조단의 정치적 이념을 지향한다.

1992년 아요디아(Ayodhya)에 있는 바부르의 모스크(Babri Masjid)에 폭도화한 대규모 힌두교 군중이 침입해 모스크를 파괴하는 일이 벌어졌다. 신화(神話)를 근거로 현재 모스크가 자리 잡고 있던 이 자리가 ‘라마(힌두교에서 가장 인기 있는 신 중 하나-편집자 주)의 출생지’이니 이를 수복하겠다는 운동이었다. 이 사태는 인도 내에서 14.2%(2011년 기준)를 차지하는 무슬림들의 강한 반발을 불러일으켰다. 이 사건은 기존의 세속주의(世俗主義)를 기초로 인도의 국가 정체성(正體性)을 지향해 왔던 흐름을 뒤집는 중요한 사건이었다. 이 사건 이후 인도인민당의 지지율은 크게 오르기 시작했고, 1996년 처음으로 의회 최대 당의 지위에 오르게 된다.

남부에서는 ‘카스트 정치’ 힘 못 써

인도인민당의 대두와 집권을 어떻게 이해할 것인가의 질문은 끝없는 논란을 낳을 수 있는 질문이다. 하지만 필자는 카스트 정치와 여타후진계층의 정치 세력화라는 흐름의 연장선에서 파악하는 것이 가장 설득력이 있다고 생각한다.

여타후진계층이 절대적 다수이기는 하지만 결코 단일한 이해관계를 가진 통일된 집단이 아닌 한, 이들이 공동의 전선을 형성하는 이슈를 잃는 순간 그들의 지향점은 분산되고 정치 세력으로서 의미를 잃게 된다.

예를 들어 현재 인도에서 경제적으로 앞서 있고 사회적 안정성이 높은 남부는 이러한 여타후진계층의 대두 문제와 동떨어진 정치적 발전 경로를 걸어왔다. 남인도를 대표하는 정치 세력인 타밀인들이 사는 타밀나두(Tamil Nadu)주의 경우, 사제 계급에 속하는 인구가 3%에 불과해서, 인도 최대의 주이자 북인도에 있는 우타르 프라데시(Uttar Pradesh)주의 10%에 비할 바가 아니다. 거기다 남인도는 북인도와는 다른 토지 소유 구조를 가지고 있었다. 즉 남인도에서는 상위 카스트가 정치적 주도권을 이미 오래전부터 상실한 상태였기 때문에 여타후진계층의 부상(浮上)으로 인한 정치적 지각변동을 따질 사정이 별로 없다는 말이다.

그래서 인도인민당은 남인도의 주정부 장악에 실패하고 있다. 심지어 2023년 5월에는 유일하게 남부에서 장악하고 있던 카르나타카(Karnataka)주 주의회 선거에서 참패했고 인도국민회의가 과반을 차지했다. 이러한 남인도의 정치지형을 따로 논하지는 못하지만, 북인도의 정치지형을 이해하는 선에서 여타후진계층을 중심으로 한 카스트 정치의 맥락이 중요하다는 사실이 큰 대조를 보인다는 것은 확인이 가능하다.

자유시장주의와 힌두민족주의의 결합

경제자유화 이후로 인도는 시장경제를 도입하게 되었고, 도시화와 산업화가 진행되면서 카스트의 중요성이 줄어들어 가고 있다. 교육 수준의 향상이나 여성의 사회 참여 강화가 이루어지면서 이제 만달위원회 관련 논쟁들은 새로운 국면을 맞이하고 있기도 하다. 카스트 정치의 강화로 하층 카스트 세력이 강화된 것 외에도, 경제자유화가 불러온 국가의 사회통제가 약화된 영향으로 상위 카스트 중심의 인도국민회의 일당 집권체제는 붕괴되었다.

그러자 상위 카스트의 기득권층은 자유시장주의에 영합하고 동시에 능력주의 이데올로기를 주창하면서 출생에 따른 신분이 아닌, 개인의 능력과 역량에 따른 차등(差等) 보상에 근거한 ‘정당한’ 방식으로 확보된 기득권을 누리고 있다는 주장을 전면에 내세우게 된다. 물론 그들이 가지는 ‘차별적인 뛰어난 역량’은 바로 교육을 통해서 구현된다. 따라서 이제 상층 카스트의 신분 질서에 기초한 기득권은 교육을 통한 차별화된 역량에 기초한 기득권으로 재구성된다. 그래서 인도의 교육은 신분 상승의 도구가 되기도 하지만, 많은 경우 신분 유지나 신분 세습의 강력한 방어막이 된다.

이렇게 자유시장주의에 기초한 능력주의는 새롭게 대두된 힌두민족주의 정치 세력과 결합하게 되어 세계적으로 보기 드문, 국수주의(國粹主義)와 자유시장주의의 결합을 낳게 되었다. 즉 현실적 차별을 자유시장주의로 정당화하면서 동시에 인도의 국가적 정체성과 상하층의 카스트를 아우르는 통합적 이데올로기로서의 힌두민족주의가 함께 작동하는 현재의 정치지형을 이해하는 것이 인도의 정치 현실을 읽어내는 핵심이라고 할 수 있다.

하층민이라고 할 수 있는 여타후진계층의 입장에서 보자면 인도인민당도 실제로 상층 카스트 중심의 정당이 지배하는 상황의 연속이라고 보는 것이 맞지만, 최소한 형식적으로는 좀 더 능력을 갖춘 집단이 지배하는 능력주의 정당으로 포장된 현실 안에서 하층민에 속하는 여러 카스트는 각자의 이익을 찾아 움직이고 있을 뿐이다.

네루, 군부 억제 위해 노력

인도의 민주주의는 어떻게 수많은 굴곡을 통과하면서도 의회민주주의체제를 유지할 수 있었는지 의문이 제기된다. 두 가지 사실을 그 이유로 꼽으려고 한다.

첫째, 네루와 독립 초기 집권층이 문민(文民) 통치에 위협이 될 군부(軍部)의 대두 가능성을 차단하기 위해 엄청나게 노력했다는 사실이다. 식민 시기 식민 통치에 충성하는 군대를 만들기 위해 일체감이 강한 부대를 편성했던 영국의 방침과 정반대로 군부 약화를 일관되게 추진했다. 총사령관직 폐지, 특정 집단 쏠림 방지, 다양한 준군사조직 설치 등등의 방법으로 군의 정치 개입이 차단되었다. 결과는 인도는 독립 후 군부 쿠데타와 군사정권이 이어진 파키스탄과 방글라데시와는 다른 길을 걷게 됐다.

둘째는 근본적인 소단위 선거구 내에서 이루어지는 협상과 완충 작용을 들 수 있다. 카스트 정치의 풍토에서 지역구마다 지배적 카스트의 후보를 양대 정당이 공천하는 것은 당연하다. 그런데 지배적 카스트의 양대 후보가 표를 반분한다면 결국 캐스팅 보트는 소수 카스트에게 돌아가고 만다. 후보는 다수자 카스트 출신이지만 선거가 돌아오는 5년에 한 번씩 소수자들의 모든 민원은 한꺼번에 해결될 수 있으니, 5년만 기다리며 버티기만 하면 되는 소수자들에게는 이 체제를 아예 전복시켜야 할 만한 이유가 없는 것이다. 작은 돌들이 떠받치면서 완충 작용을 하는 기둥은 지진에 흔들리지 않으니, 그 기둥이 지탱하는 건물은 지진에도 무너지지 않는다. 경주 불국사의 예가 인도 정치의 안정성을 잘 보여주고 있다.

모디, ‘상징 정치’에 능숙

|

| 2022년 12월 2일 구자라트 주의회 선거를 앞두고 공개 연설을 하는 모디 총리. 구자라트주는 모디 총리의 정치적 고향이다. 사진=AP/뉴시스 |

여기서 보듯 모디의 정치적 힘은 그의 상징 정치에서 나온다고 할 수 있다. 그가 사용하는 표어와 행동방식과 상징들은 모두 강력하게 간디의 정치 코드를 따르고 있다. 이러한 상징 정치에 균열이 갈 만한 에피소드마저 피하기 때문에 거의 기자회견을 하지 않으며, 불리한 상황에서는 전혀 대중매체에 나타나지 않는다. 반면 아주 자주 그리고 능수능란하게 소셜네트워크서비스(SNS)를 사용하여 메시지를 전달하는 신세대 정치인의 면모를 보여준다.

모디의 이러한 정치 감각은 2016년 고액권 유통 금지의 경제적 실패를 ‘부정부패 타파의 성공’으로 전환시키고, 2019년 파키스탄 영토를 전투기로 폭격했을 때 전투에서 패배한 부담을 ‘위대한 인도 조종사의 승리’로 전환시켜 정치적 성공으로 만들어낸 것에서 잘 드러난다.

이러한 능력이 인도에서 절대적으로 요구되는 이유는 바로 5년 간격의 총선에 보태어 28개 주의 주의회 선거와 8개 직할 지역의 선거까지 반복적으로 이어지기 때문이다. 즉 인도는 365일이 모두 선거운동이어야 하는 상시적(常時的) 선거 상태에 빠져 있는 국가이다.

모디는 2001~2014년에 구자라트 주지사를 역임했는데, 이때의 경제개혁을 이끈 업적을 근거로 2014년 총리에 처음 취임하게 되었다. 지금도 수많은 개혁 조치들을 이끌면서 시장경제 도입을 추진하고 경제 발전을 도모하고 있어서 대중적인 지지가 강한 지도자이지만, 과도한 총리실 중심의 국정운영이나 힌두민족주의를 근거로 한 소수자 차별, 탄압의 문제에 대한 비판을 받고 있다.

‘국뽕 정치’

모디 총리가 보이는 이 양면의 얼굴은 바로 지금의 인도 정치지형이 택한 자유시장경제와 힌두민족주의의 결합을 통한 기득권층의 능력주의 기반의 정당성 확보 논리가 만들어낸 결과물이라고 할 수 있다. 썩 잘 어울리지 않는 이 두 기둥을 연결시키는 방식의 정치구호가 동원되어야 하다 보니 산업 정책의 이름이 ‘자립인도(Atmanirbhar Bharat)’가 되어 간디의 ‘자립(swaraj)’을 떠올리게 만든다.

국민들이 공유하는 국가적 자긍심을 만들어내서 국민 통합을 이루었다는 성취의 뒷면에는 국가주의를 기반으로 한 소위 ‘국뽕 정치’가 과도한 쏠림을 만들어내는 문제가 자리 잡고 있다. 이는 미중 사이의 줄타기 외교로 보이는 행보를 인도 입장에서는 당연한 3강 외교로 인지하는 외교적 인지부조화로 이어지고 있기도 하다.

같은 구자라트 출신의 가우탐 아다니(Gautam Adani)가 소유한 아다니그룹을 중심으로 국가 인프라구축사업을 추동하는 가족기업체제의 재벌을 앞세워 국가통제경제를 유지해 가는 전략에 대한 호불호도 극명하게 갈린다.

통계상으로 인도의 도시화율이 34%(2017년 기준)라고 하지만 전문가들은 이 숫자가 현실과 괴리된 것임을 지적한다. 이 말은 인도의 대부분 유권자들은 교육 수준이 낮은 시골 지역 주민이라는 뜻이기도 하다. 사실 시골 지역 투표율은 대부분 도시 지역을 압도한다. 2023년 카르나타카 선거에서 인도의 실리콘밸리라는 벵갈루루의 한 선거구는 47.4% 투표율을 보였지만, 주(州) 평균 투표율은 72.8%였고 시골 지역 한 곳은 90.9%를 기록했다.

앞서 말한 모든 모디의 능력이자 단점이고 비전이자 퇴행인 측면들은 실제로는 시골 지역의 저소득층 유권자가 대다수이면서도 상시적 선거체제에서 사는 인도의 정치 현실에서는 가장 현명한 생존의 전략일지도 모른다. 누군가 인도를 ‘모순의 나라’라고 불렀다는 기억이 강하다.⊙