⊙ “안보 3문서는 미국과 세계에 대한 일본의 각오”(기시다 총리)

⊙ 일본·동남아 국가들과 미국 간 안보협력 강화될수록 한국의 전략적 가치 떨어질 수도

⊙ 대만 유사시에 대비해 가미카제 특공대 기지이던 가노야에 美 최첨단 무인기 MQ9 배치

⊙ ‘적에 대한 반격 능력을 비롯한 전쟁 능력 향상’ 내용으로 하는 안보 3문서 채택

⊙ 일본 《방위백서》, “중국은 최대의 위협” 명시

⊙ 美, 윤석열 방미 시 對中 반도체 금수 동참 요구할 것

劉敏鎬

1962년생. 연세대 정치외교학과, 일본 마쓰시타정경숙(松下政經塾) 졸업(15기) / 딕 모리스 선거컨설팅 아시아 담당, 《조선일보》 《주간조선》 등에 기고 / 現 워싱턴 에너지컨설팅 퍼시픽21 디렉터 / 저서 《일본직설》(1·2), 《백악관의 달인들》(일본어), 《미슐랭 순례기》(중국어) 등

⊙ 일본·동남아 국가들과 미국 간 안보협력 강화될수록 한국의 전략적 가치 떨어질 수도

⊙ 대만 유사시에 대비해 가미카제 특공대 기지이던 가노야에 美 최첨단 무인기 MQ9 배치

⊙ ‘적에 대한 반격 능력을 비롯한 전쟁 능력 향상’ 내용으로 하는 안보 3문서 채택

⊙ 일본 《방위백서》, “중국은 최대의 위협” 명시

⊙ 美, 윤석열 방미 시 對中 반도체 금수 동참 요구할 것

劉敏鎬

1962년생. 연세대 정치외교학과, 일본 마쓰시타정경숙(松下政經塾) 졸업(15기) / 딕 모리스 선거컨설팅 아시아 담당, 《조선일보》 《주간조선》 등에 기고 / 現 워싱턴 에너지컨설팅 퍼시픽21 디렉터 / 저서 《일본직설》(1·2), 《백악관의 달인들》(일본어), 《미슐랭 순례기》(중국어) 등

- 기시다 후미오 일본 총리와 조 바이든 미국 대통령은 1월 13일(현지시각) 미일 정상회담을 가졌다. 사진=뉴스1

‘미군 무인기, 가노야(鹿屋)에서 운용 시작.’

2022년 11월 21일 일본 열도 전역에 보도된, 작지만 의미심장한 뉴스이다. 첨단 미군 무인기(無人耭)가 일본에 처음 배치됐다는 뉴스이기 때문이다.

가노야는 일본 본토 남단 가고시마(鹿兒島) 최하단에 있는 자위대 기지다. 태평양으로의 출입구에 해당하는 가노야는 1944년 말부터 시작된 가미카제(神風) 특공대의 총본부에 해당하는 곳이었다. 패전(敗戰)의 그림자가 짙어지고 군국주의 광기(狂氣)가 극에 달했던 시기, 편도용 비행 기름만 싣고 적진을 향해 이륙했던 4000여 명의 특공대원들의 영혼이 깃든 곳이다. 가미카제 공격기 10대 중 1대만이 미군 공격에 성공했을 뿐, 나머지 9대는 공중분해되거나 바다로 사라졌다. 가노야는 매년 8월 15일 방영되는 일본 텔레비전 특집 드라마의 주된 촬영지 중 하나다. 출격에 나서기 전 가족에게 보내는 특공대원의 애절한 편지는 고정 스토리 중 하나다.

아이러니하게도 가노야는 태평양 전쟁 당시 미군이 점령한 일본 본토 내 첫 번째 땅이다. 미군은 오키나와(沖縄)를 초토화한 후, 최정예 해병대를 보내 가노야를 점령했다. 가미카제 특공대원들의 함성이 채 가시지 않은 가노야 비행장은 도쿄를 공습하는 미 공군기의 기지로 재활용되었다.

주민들, 미군 배치 환영

가노야는 지금은 자위대 기지이지만, 가미카제 특공대의 역사를 알고 있는 장년 이상의 일본인들은 미군 무인기가 이곳에서 운용된다는 뉴스에 만감이 교차할 것이다. 하지만 미군 무인기 배치에 대한 반발이나 반미(反美)감정은 별로 보이지 않는다. 일본 미디어에 보도된 현지 주민들의 반응을 보면 ‘거꾸로’ 환영의 목소리가 더 높아 보인다.

“지역 내 인구도 줄고, 팬데믹으로 인해 어두운 분위기였지만, 미군이 오면서 활기를 되찾고 있다.”

현지 주민 대부분은, 호텔에서 생활하기 시작한 200여 명의 미군은 물론, 무인 정찰기 배치도 적극 환영했다. 굳이 불만이라면, 좌측통행에 미숙한 미군의 운전에 관한 부분이다. 미군 배치 첫날, 작은 접촉사고가 가노야 중심지에서 발생했다.

가노야에 배치된 미군 무인기는 21세기 전쟁의 총아로 등장한 최첨단 정찰기 MQ9이다. 이라크 전쟁 당시 맹위를 떨친 프레데터(Predator), 즉 MQ1 무인기의 최신 개량판이다. 가노야에는 1차로 9대가 배치됐다. MQ9은 항속거리가 무려 8500km인 데다 32시간 비행이 가능한 세계 최고 수준의 정찰기다. 고도 15km 정도 상공에서 움직이기 때문에 육안으로 발견하기도 어렵다. MQ9은 명중률 99.99%의 미사일 공격도 가능한 전천후 비행기다. 3년 전 이란 혁명수비대 사령관 카셈 술레이만 암살에 동원된 비행기가 바로 MQ9이다.

일본 미디어에 따르면, MQ9은 가노야에 1년만 배치된다고 한다. 이 같은 보도를 믿는 일본인은 아무도 없다. 일단 1년이지만, 배치 기간이 계속 연장되고 무인기 수도 늘어나면서 결국 영구 주둔할 것이라는 것이 상식적 판단이다.

중국의 미사일 발사

일본의 일부 미디어는 MQ9 배치를 북한 핵 위협에 대한 대응조치라고 분석하고 있다. 틀린 얘기는 아니지만, 눈 하나를 가린 채 모르는 척하는 보도일 뿐이다. 남중국 해군기지와 가노야에서 1200km 떨어진 대만해협이 MQ9의 주된 작전 영역이라는 것은 너무도 명백하다. 삼척동자라도 알 수 있지만, MQ9 배치는 2027년으로 추정되는 중국의 대만 공격에 대응한 조치다. 중국군에 대한 정찰 업무, 나아가 유사시 미사일 공격이 가노야에 배치된 MQ9의 주된 임무가 될 것이다.

일본에 중국의 위협은, ‘만약’이 아닌 ‘곧 닥칠 현실’이 되어가고 있다. 일본 방위성은 2022년 7월 《방위백서》에서 중국을 ‘일본의 최대의 위협’이라고 명시했다. 북한이 두 번째, 러시아가 세 번째 위협국가다. 2021년 일본 《방위백서》에서의 최대의 위협국가는 북한이었다.

지난해 8월 4일 일본의 배타적 경제수역(EEZ)에 떨어진 5발의 중국의 탄도미사일이 일본인들이 중국을 최대의 위협이라고 인식하는 결정적 계기가 됐다. 중국의 미사일 발사는 낸시 펠로시 당시 미국 하원의장의 대만 방문에 즈음한 무력(武力) 시위의 일환이었다. 그에 대한 분풀이를 미국과 동맹인 일본을 상대로 한 것이 중국스럽다.

언제부터인지 모르겠지만, 한국은 북한의 미사일 발사를 일상적 풍경으로 받아들이고 있는 것 같다. 양치기 소년 얘기처럼, ‘설마, 그래 봤자’ 하면서 무심하게 대응하는 듯하다. 길어야 반나절 정도 떠들다가 사라지는 찻잔 속의 태풍 같은 뉴스다.

일본의 경우는 다르다. 기시다 후미오(岸田文雄) 총리가 말했듯이, 중국의 대만 침략은 일본 공격으로 직결될 것이라고 보고 있다. 일본은 중국의 탄도미사일 공격을 현실적인 전쟁 경고로 분석하고 있다. 중국은 이미 ‘레드 라인’을 넘어섰다는 것이다.

‘日美동맹 일체화’에서 ‘日美 일체화’로

2023년 현재 일본 국민과 미디어, 정치인들은 ‘중국=현실로서의 적(敵)’으로 보고 있다. 대만 문제 때문만은 아니다. 일본의 안보와 경제를 근본적으로 초토화시킬 수 있는 최대의 위협이 중국이라 믿고 있다. 가미카제 특공대원의 영혼이 깃든 가노야에 미군이 들어와도 환영하는 것은, 이 같은 배경하에서 이해할 수 있다. 어제의 원한보다는 내일의 위협에 대한 실질적이고도 구체적인 준비가 한층 더 중요하다는 의미겠다.

사실 가노야는 이미 20여 년 전부터 미군 수송기 공중급유시설로 활용되어왔다. 당시에는 현지인 대부분이 미군 시설이 들어오는 데 대해 반대했다. 지금은 완전히 달라졌다. 중국이 탄도미사일까지 발사하는 상황이 되면서 지역 여론이 급변한 것이다.

지난해 2월 발발한 러시아의 우크라이나 침략 이후 나타난 유행어로 ‘일미(日美)동맹 일체화’라는 말이 있다. 문자 그대로 ‘미국과 일본이 하나로 움직인다’는 의미로, 특히 군사적 분야에서의 협력 관계를 상징하는 말이다. 일부 미디어가 수년 전부터 산발적으로 사용하기는 했지만 우크라이나 전쟁 이후에는 모든 매체가 사용하고 있다.

흥미로운 것은 ‘일미동맹 일체화’란 용어의 변신이다. 올들어 ‘일미동맹 일체화’보다 한층 더 진화한 ‘일미 일체화’라는 말이 유행하고 있다. 《아사히(朝日)신문》 1월 18일 자 기사를 보면, 심화되는 양국 간 동맹 관계를 거론하면서 사사에(佐々江) 전 주미 대사는 ‘일미 일체화’라는 말을 빈번하게 사용했다. 내용을 보면 군사·외교에 주목하고 있는데, 지난해 11월 이후 급변하고 있는 미일 관계를 관찰한다면, ‘일미 일체화’란 용어 등장의 의미를 이해할 수 있을 것이다.

결론부터 얘기하자면, 2023년 미일 관계는 전천후(全天候) 전방위(全方位) 협력체제로 나아가고 있다. 덧셈·뺄셈에 기초한 협력 차원이 아니다. 다소 희생이 있더라도 다양한 분야에서의 양국의 생각을 하나로 통일해서 정면 대응한다는 것이 ‘일미 일체화’의 기본 원칙이다.

필자가 보기에는 2023년 미일동맹은 인류 역사에 나타난 그 어떤 유형의 동맹보다도 ‘강력하고도 광범위’하게 전개되고 있다. 한미동맹은 물론이고, 미국과 영국, 미국과 나토, 미국과 이스라엘 이상의 군사·외교적 협력 관계가 ‘일미 일체화’의 실체다. 아니 군사·외교 영역을 넘어서, 경제·기술·문화·우주·환경 등에 관한 양국의 협력체제가 구체적인 행동과 법으로 나타나고 있다. 우크라이나 전쟁이나 북핵 위협도 그 배경이 될 수 있지만, ‘일미동맹 일체화’에서 ‘일미 일체화’로 변한 가장 큰 동인(動因)은 중국이다.

유권해석 통해 사실상 改憲 달성

일본의 헌법 개정 문제가 나올 때마다 한국에서는 ‘군사 대국화’니 ‘우경화(右傾化)’니 하면서 반일여론이 조성되곤 한다. 지난 세기에는 통했을지 모르지만, 21세기 특히 2023년에는 공허한 메아리에 불과하다. 두 가지 배경을 이해해야 한다.

첫째, 이를 들어줄 사람이 없다. 세대가 변했기 때문이다. 반미·반전(反戰)·평화헌법을 시대정신이자 사명으로 받아들였던 단카이 세대(團塊世代)가 70대를 넘어 80대로 들어서고 있다. 이들이 정치·경제·언론 현장에서 한순간에 사라지면서, 한국의 반일여론이 받아들여질 여지가 없어졌다. 세대가 바뀌면서 시대도 변했다.

둘째는 헌법 개정에 관한 일본 정치계의 대응이다. 아주 우익적인 성향을 가진 일부 정치인을 제외하면 일본 정치인들 가운데 평화헌법 9조를 개정하려는 사람은 별로 없다. 전쟁 포기와 일본 열도의 전수방어(專守防衛)에 관련된 헌법조항은 ‘영원불멸 원칙’에 해당된다.

일본 문화의 특징 중 하나인데, 일본인들은 ‘확 바꾸고 한순간 변하는 공기’를 배척한다. ‘리셋(Reset) 한국’은 한국인 대부분이 일상적으로 사용하는 용어다. 일본에서는 ‘리셋 일본’이란 용어가 나오는 것 자체가 불가능하다. ‘업그레이드(Upgrade) 일본’ 정도가 일본의 상식에 부합하는 표현이다. 영미권에서도 통하는 ‘카이젠(Kaizen)’이라는 단어는 ‘개선(改善)’이란 의미다. 혁명이나 리셋이 아니라, 카이젠이 일본 유전자(遺傳子)의 기본이다. 수백 년간 이어지는 노포(老鋪) 문화는 이 같은 유전자의 결정체다.

헌법 문제도 마찬가지다. ‘헌법 개정’을 부르짖는 사람도 있지만, 실상은 유권해석(有權解釋)의 변화를 통해 조금씩 새롭게 대응해왔다. 이웃 나라의 헌법에 대해 한국이 왈가왈부한다는 점도 이상하지만, 한국이 일본 헌법 개정에 대해 찬성 메시지를 보낸다고 해도 헌법 개정에 선뜻 나설 일본이 아니다.

‘역할 강화론’ 높아져

2023년 일본은 이미 헌법 개정 이상의 상황에 와 있다. 평화헌법은 그대로 둔 채, 법의 유권해석이나 운용방침에 관한 변화가 순식간에 이뤄지고 있다. 이런 갑작스러운 변화는 달라진 국민 여론에 기초한 것이다.

20세기 일본의 여론과 상식은 ‘평화헌법=무기를 버리고 전쟁에 관한 모든 것을 포기’였다. 21세기 일본 국민의 판단은 180도 다르다. ‘평화헌법의 구체적 실행강령=군사력 강화’가 답이다. 부연하자면, 평화헌법을 지키기 위해서는 군사력 강화가 필요하다는 논리다.

《일본경제신문》이 1월 말 발표한 여론조사 결과를 보자. 일미동맹에서 일본 역할 강화에 찬성하는 목소리가 49%에 달한다. 역할 강화에 대한 반대의견은 46%다. 3% 차이에 불과하다고 말할 수도 있다. 하지만 ‘일미동맹에서 일본의 역할 강화론’은 전후(戰後) 최초로 제기된 것으로, 이런 주장은 앞으로 한층 더 높아질 것이다. 대만 문제와 관련, 83%는 ‘일본이 공격받을 가능성이 높다’고 말했다. 모두 불안해지면서 일미동맹에서의 ‘역할 강화론’이 대세로 떠오른 것이다.

지난해 12월 16일, 일본 각료회의는 ‘안보 3문서’를 통과시켰다. ‘안보 3문서’는 ‘국가안전보장전략, 국가방위전략, 방위력 정비계획’에 관한 군사·외교 관련 핵심 문건을 의미한다. 각의(閣議) 통과와 함께 국가 정책으로 최종 결정됐다. 헌법 개정과 무관한 정책 결정이기 때문에 국회 비준이 필요 없다.

통합사령부 설치

그 내용을 한마디로 집약한다면 ‘적에 대한 반격 능력을 비롯한 전쟁 능력 향상’이다. 적이 공격해올 경우, 무력을 포기한 채 앉아서 당하지는 않겠다는 의미다. 전수방위, 즉 오직 수비에만 전념하는 정책은 전후 일본의 국시(國是)였다. 안보 3문서는 1945년 이후 77년간 지속된 전수방위 국시를 깨고, ‘공격적 방위’로 나아간다는 것을 공식화한 지침서다.

첨단 무기 개발과 ‘일미 일체화’에 관한 부분도 구체적으로 명기됐다. ‘안보 3문서’ 실천을 위한 새로운 군사 조직도 만들었다. 육상·해상·항공자위대를 통합 운영할 통합사령부와 통합사령관이 탄생한 것이다. 기존에 존재하던 ‘통합막료감부(統合幕僚監部·한국의 합참)’와 대등한 관계로 설정된 조직이다. 일본판 전군(全軍) 통합사령부 체제라 보면 된다. 이는 장차 군사작전을 국지전(局地戰)이 아닌, 글로벌 차원에서 전개한다는 의미다.

‘안보 3문서’는 각론(各論)으로 들어갈 경우 한층 더 복잡하고 다양하다. 21세기 일본의 군(軍)은 태평양 전쟁 당시 대본영(大本營) 체제를 반면교사(反面敎師)로 삼아 성장해왔다. 군 장성의 독단적 결정을 ‘완전히’ 배제하고 있다. 철저한 문민(文民) 통제는 물론, 법과 규정에 의해 단계적으로 전부 확인·재확인하면서 실천하는 식이다. 물론 유사시 법과 규정에 근거한 전쟁이 가능할지는 의문이다. 촌각을 다투는 상황에서 법과 규정에만 매달리면 전투력이 약화될 수도 있다. 유사시 상황이 급변하면서 법과 규정에 대한 존중이 소홀해질 수도 있다. 하여튼 평화시의 일본 군 체계는 법과 규정에 근거한다.

日 全域의 미군기지화

국가 정책으로 이미 결정된 ‘안보 3문서’에 기초한 일본의 변화는 구체적으로 어떻게 나타날까?

아주 광범위하게 실천되겠지만, 핵심은 역시 ‘일미 일체화’에 있다. 군사·외교에 관한 미일 관계가 다양한 영역에서 하나로 통합될 것이다. ‘안보 3문서’ 공표 전후에 보여준 양국의 적극적인 자세가 그 좋은 예이다. MQ9의 가노야 배치와 토마호크 순항미사일 일본 배치를 보자. 일본은 미군 무인기 정찰 활동을 위한 자국 내 군사기지를 ‘기꺼이, 재빨리’ 제공했다.

현재 미군이 운영하는 일본 내 군사시설은 전부 7곳이다. 한국의 15개 미군기지에 비해 절반 이하다. 그러나 하나하나가 대규모 시설이란 점에서 다르다. 한국의 경우 소규모에다 전국에 분산된 상태로 유지되고 있다. 미군은 일본에 보다 많은 군사기지 제공을 요청하고 있다. 그동안 평화헌법에 묶여 기지 제공을 꺼려왔지만, ‘안보 3문서’ 확정과 함께 수많은 자위대 시설이 미군에게 제공될 전망이다. 곧 구체화되겠지만, 오키나와에서 대만으로 이어지는 난세이 제도(南西諸島)의 작은 무인도들이 미군 군사시설로 활용될 것이다.

자위대 군사시설만이 아닌, 민간시설도 미군에 제공될 전망이다. 일본 정부는 이미 지난해 말부터 자위대와 미군이 평시에도 일본 내 기지나 항만·공항을 공동 사용할 수 있다고 공언해왔다. 민간 항만·공항도 유사시 미군 군사시설로 변할 수 있다는 의미다. 사용될 항만·공항의 위치, 활용 기간 나아가 병력 규모는 미일 양국 간 협의에 의해 결정될 것이다. 중국의 대만 침략을 가정할 경우, 난세이 제도는 물론 일본 전역이 미군 군사시설로 변할 수 있다는 의미다. 유사시 난세이 제도는 물론, 일본 본토에 대한 중국의 공격은 불을 보듯 뻔하다. 반격 능력 보유와 군사력 향상은 이 같은 중국 공격에 맞서기 위한 것이다.

일본은 ‘안보 3문서’를 집행하는 과정에서, 사정거리 2000km 이상 중장거리 미사일 개발에 박차를 가하고 있다. 그러나 아무리 빨라도 2027년이 되어야 실전(實戰) 배치될 수 있다고 한다. 미국이 우방 중 유일하게 영국에만 판매해왔던, 1발에 최저 100만 달러인 500여 기의 토마호크 미사일을 일본에 판매하는 것도 그래서이다. 일본이 직접 생산하기까지의 생명보험이라 볼 수 있다. 도쿄(東京)에서 베이징(北京)까지의 거리는 직선으로 정확히 2000km다. 토마호크 사정거리와 똑같다. 일본 앞바다에서 토마호크를 발사할 경우, 베이징을 비롯한 중국 동부 전부가 일본의 공격권에 들어간다. 물론 북한의 평양도 토마호크 사정권에 있다.

방패를 넘어서 창으로

지난 1월 14일 기시다 일본 총리가 워싱턴을 방문했다. 미일 외교·국방 각료 협의(2+2)가 기시다 방미 직전 워싱턴에서 열렸다. ‘안보 3문서’의 각론화가 논의된 실무회담이다.

바이든 대통령은 정상회담에서 “동맹 관계를 현대화한다”고 강조했다. 기존의 미일동맹은 미국은 창(槍), 일본은 방패라는 식으로 역할 분담을 했다. 2023년 ‘동맹 현대화’의 가장 큰 방점은 ‘일본도 창이 될 수 있다’는 데 있다.

기시다 총리는 방문 당시 존스홉킨스대학(SAIS) 연설에서 “안보 3문서는 미국과 세계에 대한 일본의 각오”라 표현했다. 장차 있을지도 모를 중국과의 무력 대결에 있어 피하지 않겠다는 결의다.

헌법 개정이란 리셋은 없지만, 일본의 군사적 대응과 준비는 이미 궤도에 올랐다. 추측건대 미국발 최첨단 무기의 상당수가 빠른 시일 내에 일본 전역에 배치될 것이다. 이 무기들은 주일미군만이 아니라 자위대에게도 제공되면서 중국의 위협에 적극 대응하게 될 것이다.

기시다 총리의 워싱턴 방문 직후, 흥미로운 인물이 바이든 미국 대통령을 만났다. 1월 17일 미국을 공식 방문한 마르크 뤼터 네덜란드 총리다. 미일 정상회담 3일 뒤에 열린 회담이다. 우크라이나 문제도 논의됐지만, 주된 의제는 중국이었다. 네덜란드산 반도체 관련 물품의 중국 수출 금지 문제가 양국 간 핵심 의제였다. 바이든의 문제 제기에 대해 네덜란드는 긍정적으로 답했다. 반도체 관련 물품 수출 금지 요청은 앞서 기시다 총리에게도 전달됐다. 일본은 ‘일미 일체화’에 따라 미국의 생각에 동의했다. 미국·일본·네덜란드 3국 간의 대중(對中) 반도체 물품 수출 금지가 곧 공표될 것이다.

반도체 관련 물품의 대중 수출 금지 뉴스가 터질 당시, 일본 소니(Sony) 본사의 새로운 방침이 공표되었다. 소니는 1월 31일 중국 내 소니 디지털 카메라 생산 중단 소식을 공표했다. 디지털 카메라 관련 첨단 렌즈공장은 태국으로 옮긴다고 밝혔다. 소니의 고감도 렌즈는 중국은 물론 러시아 첨단 무기에 활용되는 군사용 부품이다. 미국의 요청이 배경에 있다고 보면 된다. 반도체와 같은 첨단기술 수출 금지는 물론, 민수용(民需用) 전자제품의 중국 생산조차도 금지한다는 것이 ‘일미 일체화’의 각론 중 하나다. 중국은 더 이상 ‘세계의 공장’이 아닌, ‘중국만의 공장’으로 변해가고 있다.

중국이 한반도를 공격할 경우

4월 중 윤석열(尹錫悅) 대통령이 미국을 국빈(國賓) 방문한다고 한다. 백악관에서의 화려한 파티 뒤에서 미국의 엄청난 요구와 요청이 떨어질 것이다. 그 핵심은 중국이 대만을 침략할 경우 한국군의 입장이 될 것이다. 팔방미인처럼 모두에게 웃으면서 어정쩡하게 넘어갈 수가 없다.

미중(美中) 디커플링은 전 세계 모든 영역에서 현실로 나타나고 있다. 빠르게, 구체적으로 진행 중이다. 윤석열 대통령의 방미에 맞춰 당장 한국산 반도체의 중국 수출 전면 금지 문제가 거론될 것이다. 물론 대만해협에서 중국의 도발 문제도 핵심 중의 핵심이다.

중국이 보면, 한국 내 미군기지는 주일미군기지의 연장선에 있다. 유사시 한국도 말려들 수밖에 없다는 얘기다. 한미동맹이 살아 있는 한, 한반도도 중국 공격권에 들어갈 수 있다. 이미 시작됐지만, 앞으로 한국을 겨냥한 중국군의 도발이 일상화될 것이다.

중국이 한반도를 공격할 경우 주한미군은 어떻게 대응할까? 한국은 대만 문제에 개입하고 싶지 않겠지만, 한국이 중국의 공격을 당할 경우 한미동맹은 어떻게 작동할까?

윤석열 대통령은 이 같은 가능성과 상황에 대한 한국의 생각과 방침을 확실히 밝혀야만 한다. ‘북핵 문제에 대한 한미 공동대응’ ‘국제법과 글로벌 질서를 무시하는 나라에 반대’와 같은 천편일률 메뉴만으로는 어렵다. 북핵에 맞선 한국의 자위적 핵개발 주장이 미국에 먹히기 위해서는, 글로벌 문제아(問題兒) 중국에 대한 입장부터 분명히 해야만 한다.

한국의 각오와 결의는?

‘일방적 수혜’로서의 동맹 관계는 끝났다. 일본은 국방비 100% 증액에 이어, 군사기지 제공과 자위대 참전도 명문화하고 있다. 필리핀·인도네시아·베트남도 미 해군을 끌어들여 중국 견제에 적극 나서고 있다. 일본에 상주하는 항공모함 조지워싱턴호에 이어, 미군 항공모함을 한 척 더 아시아에 두자는 논의가 워싱턴에서 진행 중이다.

일본 무장화(武裝化)와 아시아 국가들의 대미(對美) 군사협력은 한반도의 전략적 가치를 급추락시키는 요인이 될 수 있다. 간단히 말해 미국은 한국의 도움 없이도 다른 아시아 국가들과 함께 중국 견제에 나설 수 있다. 그럴 경우 북핵에 대한 미국의 약속도 흐려질 수 있다.

일본은 틈만 나면 센카쿠(尖閣·중국명 댜오위다오)가 미일동맹 대상이라고 공언하고 있다. 일본이 그럴 수 있는 것은 미국의 대중 전선에 일본이 적극적으로 동참하고 있기 때문이다.

군사·외교만이 아닌 경제·기술·문화·우주·환경에 관련된 한국의 각오가 절실하다. 전기자동차(EV)에 대한 미국 정부 지원금의 부당성 여부를 논하기 전에, 경제와 관련된 한국의 대중 정책 발표가 우선이다.

‘평화를 원한다면 전쟁을 준비하라(Si vis pacem, para bellum)’는 말이 있다. 헌법 개정 없이, 곧바로 전쟁 준비에 나서면서 가미카제 성지(聖地)조차도 미군에 제공한 나라가 이웃 일본이다. 원인은 중국이고, 방식은 ‘일미 일체화’다. 일본의 경천동지할 변화는 한반도로 직결됐다는 것이 역사의 교훈이다. 일본이 움직이면 그 영향과 결과가 곧장 한반도로 밀려들었다.

‘일미 일체화’란 국제 환경 속에서의 한국의 각오와 결의는 무엇인가? 4월 윤석열 대통령 워싱턴 방문에서 21세기 한반도의 운명이 결정될 수도 있다.⊙

2022년 11월 21일 일본 열도 전역에 보도된, 작지만 의미심장한 뉴스이다. 첨단 미군 무인기(無人耭)가 일본에 처음 배치됐다는 뉴스이기 때문이다.

가노야는 일본 본토 남단 가고시마(鹿兒島) 최하단에 있는 자위대 기지다. 태평양으로의 출입구에 해당하는 가노야는 1944년 말부터 시작된 가미카제(神風) 특공대의 총본부에 해당하는 곳이었다. 패전(敗戰)의 그림자가 짙어지고 군국주의 광기(狂氣)가 극에 달했던 시기, 편도용 비행 기름만 싣고 적진을 향해 이륙했던 4000여 명의 특공대원들의 영혼이 깃든 곳이다. 가미카제 공격기 10대 중 1대만이 미군 공격에 성공했을 뿐, 나머지 9대는 공중분해되거나 바다로 사라졌다. 가노야는 매년 8월 15일 방영되는 일본 텔레비전 특집 드라마의 주된 촬영지 중 하나다. 출격에 나서기 전 가족에게 보내는 특공대원의 애절한 편지는 고정 스토리 중 하나다.

아이러니하게도 가노야는 태평양 전쟁 당시 미군이 점령한 일본 본토 내 첫 번째 땅이다. 미군은 오키나와(沖縄)를 초토화한 후, 최정예 해병대를 보내 가노야를 점령했다. 가미카제 특공대원들의 함성이 채 가시지 않은 가노야 비행장은 도쿄를 공습하는 미 공군기의 기지로 재활용되었다.

주민들, 미군 배치 환영

|

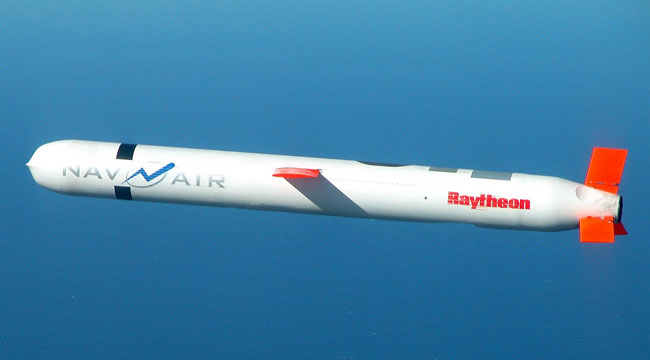

| 일본 가고시마에 있는 가노야 항공자위대 기지에 배치된 미 무인기 MQ9 리퍼. 사진=퍼블릭도메인 |

“지역 내 인구도 줄고, 팬데믹으로 인해 어두운 분위기였지만, 미군이 오면서 활기를 되찾고 있다.”

현지 주민 대부분은, 호텔에서 생활하기 시작한 200여 명의 미군은 물론, 무인 정찰기 배치도 적극 환영했다. 굳이 불만이라면, 좌측통행에 미숙한 미군의 운전에 관한 부분이다. 미군 배치 첫날, 작은 접촉사고가 가노야 중심지에서 발생했다.

가노야에 배치된 미군 무인기는 21세기 전쟁의 총아로 등장한 최첨단 정찰기 MQ9이다. 이라크 전쟁 당시 맹위를 떨친 프레데터(Predator), 즉 MQ1 무인기의 최신 개량판이다. 가노야에는 1차로 9대가 배치됐다. MQ9은 항속거리가 무려 8500km인 데다 32시간 비행이 가능한 세계 최고 수준의 정찰기다. 고도 15km 정도 상공에서 움직이기 때문에 육안으로 발견하기도 어렵다. MQ9은 명중률 99.99%의 미사일 공격도 가능한 전천후 비행기다. 3년 전 이란 혁명수비대 사령관 카셈 술레이만 암살에 동원된 비행기가 바로 MQ9이다.

일본 미디어에 따르면, MQ9은 가노야에 1년만 배치된다고 한다. 이 같은 보도를 믿는 일본인은 아무도 없다. 일단 1년이지만, 배치 기간이 계속 연장되고 무인기 수도 늘어나면서 결국 영구 주둔할 것이라는 것이 상식적 판단이다.

중국의 미사일 발사

일본의 일부 미디어는 MQ9 배치를 북한 핵 위협에 대한 대응조치라고 분석하고 있다. 틀린 얘기는 아니지만, 눈 하나를 가린 채 모르는 척하는 보도일 뿐이다. 남중국 해군기지와 가노야에서 1200km 떨어진 대만해협이 MQ9의 주된 작전 영역이라는 것은 너무도 명백하다. 삼척동자라도 알 수 있지만, MQ9 배치는 2027년으로 추정되는 중국의 대만 공격에 대응한 조치다. 중국군에 대한 정찰 업무, 나아가 유사시 미사일 공격이 가노야에 배치된 MQ9의 주된 임무가 될 것이다.

일본에 중국의 위협은, ‘만약’이 아닌 ‘곧 닥칠 현실’이 되어가고 있다. 일본 방위성은 2022년 7월 《방위백서》에서 중국을 ‘일본의 최대의 위협’이라고 명시했다. 북한이 두 번째, 러시아가 세 번째 위협국가다. 2021년 일본 《방위백서》에서의 최대의 위협국가는 북한이었다.

지난해 8월 4일 일본의 배타적 경제수역(EEZ)에 떨어진 5발의 중국의 탄도미사일이 일본인들이 중국을 최대의 위협이라고 인식하는 결정적 계기가 됐다. 중국의 미사일 발사는 낸시 펠로시 당시 미국 하원의장의 대만 방문에 즈음한 무력(武力) 시위의 일환이었다. 그에 대한 분풀이를 미국과 동맹인 일본을 상대로 한 것이 중국스럽다.

언제부터인지 모르겠지만, 한국은 북한의 미사일 발사를 일상적 풍경으로 받아들이고 있는 것 같다. 양치기 소년 얘기처럼, ‘설마, 그래 봤자’ 하면서 무심하게 대응하는 듯하다. 길어야 반나절 정도 떠들다가 사라지는 찻잔 속의 태풍 같은 뉴스다.

일본의 경우는 다르다. 기시다 후미오(岸田文雄) 총리가 말했듯이, 중국의 대만 침략은 일본 공격으로 직결될 것이라고 보고 있다. 일본은 중국의 탄도미사일 공격을 현실적인 전쟁 경고로 분석하고 있다. 중국은 이미 ‘레드 라인’을 넘어섰다는 것이다.

‘日美동맹 일체화’에서 ‘日美 일체화’로

2023년 현재 일본 국민과 미디어, 정치인들은 ‘중국=현실로서의 적(敵)’으로 보고 있다. 대만 문제 때문만은 아니다. 일본의 안보와 경제를 근본적으로 초토화시킬 수 있는 최대의 위협이 중국이라 믿고 있다. 가미카제 특공대원의 영혼이 깃든 가노야에 미군이 들어와도 환영하는 것은, 이 같은 배경하에서 이해할 수 있다. 어제의 원한보다는 내일의 위협에 대한 실질적이고도 구체적인 준비가 한층 더 중요하다는 의미겠다.

사실 가노야는 이미 20여 년 전부터 미군 수송기 공중급유시설로 활용되어왔다. 당시에는 현지인 대부분이 미군 시설이 들어오는 데 대해 반대했다. 지금은 완전히 달라졌다. 중국이 탄도미사일까지 발사하는 상황이 되면서 지역 여론이 급변한 것이다.

지난해 2월 발발한 러시아의 우크라이나 침략 이후 나타난 유행어로 ‘일미(日美)동맹 일체화’라는 말이 있다. 문자 그대로 ‘미국과 일본이 하나로 움직인다’는 의미로, 특히 군사적 분야에서의 협력 관계를 상징하는 말이다. 일부 미디어가 수년 전부터 산발적으로 사용하기는 했지만 우크라이나 전쟁 이후에는 모든 매체가 사용하고 있다.

흥미로운 것은 ‘일미동맹 일체화’란 용어의 변신이다. 올들어 ‘일미동맹 일체화’보다 한층 더 진화한 ‘일미 일체화’라는 말이 유행하고 있다. 《아사히(朝日)신문》 1월 18일 자 기사를 보면, 심화되는 양국 간 동맹 관계를 거론하면서 사사에(佐々江) 전 주미 대사는 ‘일미 일체화’라는 말을 빈번하게 사용했다. 내용을 보면 군사·외교에 주목하고 있는데, 지난해 11월 이후 급변하고 있는 미일 관계를 관찰한다면, ‘일미 일체화’란 용어 등장의 의미를 이해할 수 있을 것이다.

결론부터 얘기하자면, 2023년 미일 관계는 전천후(全天候) 전방위(全方位) 협력체제로 나아가고 있다. 덧셈·뺄셈에 기초한 협력 차원이 아니다. 다소 희생이 있더라도 다양한 분야에서의 양국의 생각을 하나로 통일해서 정면 대응한다는 것이 ‘일미 일체화’의 기본 원칙이다.

필자가 보기에는 2023년 미일동맹은 인류 역사에 나타난 그 어떤 유형의 동맹보다도 ‘강력하고도 광범위’하게 전개되고 있다. 한미동맹은 물론이고, 미국과 영국, 미국과 나토, 미국과 이스라엘 이상의 군사·외교적 협력 관계가 ‘일미 일체화’의 실체다. 아니 군사·외교 영역을 넘어서, 경제·기술·문화·우주·환경 등에 관한 양국의 협력체제가 구체적인 행동과 법으로 나타나고 있다. 우크라이나 전쟁이나 북핵 위협도 그 배경이 될 수 있지만, ‘일미동맹 일체화’에서 ‘일미 일체화’로 변한 가장 큰 동인(動因)은 중국이다.

유권해석 통해 사실상 改憲 달성

일본의 헌법 개정 문제가 나올 때마다 한국에서는 ‘군사 대국화’니 ‘우경화(右傾化)’니 하면서 반일여론이 조성되곤 한다. 지난 세기에는 통했을지 모르지만, 21세기 특히 2023년에는 공허한 메아리에 불과하다. 두 가지 배경을 이해해야 한다.

첫째, 이를 들어줄 사람이 없다. 세대가 변했기 때문이다. 반미·반전(反戰)·평화헌법을 시대정신이자 사명으로 받아들였던 단카이 세대(團塊世代)가 70대를 넘어 80대로 들어서고 있다. 이들이 정치·경제·언론 현장에서 한순간에 사라지면서, 한국의 반일여론이 받아들여질 여지가 없어졌다. 세대가 바뀌면서 시대도 변했다.

둘째는 헌법 개정에 관한 일본 정치계의 대응이다. 아주 우익적인 성향을 가진 일부 정치인을 제외하면 일본 정치인들 가운데 평화헌법 9조를 개정하려는 사람은 별로 없다. 전쟁 포기와 일본 열도의 전수방어(專守防衛)에 관련된 헌법조항은 ‘영원불멸 원칙’에 해당된다.

일본 문화의 특징 중 하나인데, 일본인들은 ‘확 바꾸고 한순간 변하는 공기’를 배척한다. ‘리셋(Reset) 한국’은 한국인 대부분이 일상적으로 사용하는 용어다. 일본에서는 ‘리셋 일본’이란 용어가 나오는 것 자체가 불가능하다. ‘업그레이드(Upgrade) 일본’ 정도가 일본의 상식에 부합하는 표현이다. 영미권에서도 통하는 ‘카이젠(Kaizen)’이라는 단어는 ‘개선(改善)’이란 의미다. 혁명이나 리셋이 아니라, 카이젠이 일본 유전자(遺傳子)의 기본이다. 수백 년간 이어지는 노포(老鋪) 문화는 이 같은 유전자의 결정체다.

헌법 문제도 마찬가지다. ‘헌법 개정’을 부르짖는 사람도 있지만, 실상은 유권해석(有權解釋)의 변화를 통해 조금씩 새롭게 대응해왔다. 이웃 나라의 헌법에 대해 한국이 왈가왈부한다는 점도 이상하지만, 한국이 일본 헌법 개정에 대해 찬성 메시지를 보낸다고 해도 헌법 개정에 선뜻 나설 일본이 아니다.

‘역할 강화론’ 높아져

2023년 일본은 이미 헌법 개정 이상의 상황에 와 있다. 평화헌법은 그대로 둔 채, 법의 유권해석이나 운용방침에 관한 변화가 순식간에 이뤄지고 있다. 이런 갑작스러운 변화는 달라진 국민 여론에 기초한 것이다.

20세기 일본의 여론과 상식은 ‘평화헌법=무기를 버리고 전쟁에 관한 모든 것을 포기’였다. 21세기 일본 국민의 판단은 180도 다르다. ‘평화헌법의 구체적 실행강령=군사력 강화’가 답이다. 부연하자면, 평화헌법을 지키기 위해서는 군사력 강화가 필요하다는 논리다.

《일본경제신문》이 1월 말 발표한 여론조사 결과를 보자. 일미동맹에서 일본 역할 강화에 찬성하는 목소리가 49%에 달한다. 역할 강화에 대한 반대의견은 46%다. 3% 차이에 불과하다고 말할 수도 있다. 하지만 ‘일미동맹에서 일본의 역할 강화론’은 전후(戰後) 최초로 제기된 것으로, 이런 주장은 앞으로 한층 더 높아질 것이다. 대만 문제와 관련, 83%는 ‘일본이 공격받을 가능성이 높다’고 말했다. 모두 불안해지면서 일미동맹에서의 ‘역할 강화론’이 대세로 떠오른 것이다.

지난해 12월 16일, 일본 각료회의는 ‘안보 3문서’를 통과시켰다. ‘안보 3문서’는 ‘국가안전보장전략, 국가방위전략, 방위력 정비계획’에 관한 군사·외교 관련 핵심 문건을 의미한다. 각의(閣議) 통과와 함께 국가 정책으로 최종 결정됐다. 헌법 개정과 무관한 정책 결정이기 때문에 국회 비준이 필요 없다.

통합사령부 설치

|

| 2022년 11월 16일 미일합동훈련에 참가한 일본 육상자위대 제1공정단 장병들. 사진=미 해병대 |

첨단 무기 개발과 ‘일미 일체화’에 관한 부분도 구체적으로 명기됐다. ‘안보 3문서’ 실천을 위한 새로운 군사 조직도 만들었다. 육상·해상·항공자위대를 통합 운영할 통합사령부와 통합사령관이 탄생한 것이다. 기존에 존재하던 ‘통합막료감부(統合幕僚監部·한국의 합참)’와 대등한 관계로 설정된 조직이다. 일본판 전군(全軍) 통합사령부 체제라 보면 된다. 이는 장차 군사작전을 국지전(局地戰)이 아닌, 글로벌 차원에서 전개한다는 의미다.

‘안보 3문서’는 각론(各論)으로 들어갈 경우 한층 더 복잡하고 다양하다. 21세기 일본의 군(軍)은 태평양 전쟁 당시 대본영(大本營) 체제를 반면교사(反面敎師)로 삼아 성장해왔다. 군 장성의 독단적 결정을 ‘완전히’ 배제하고 있다. 철저한 문민(文民) 통제는 물론, 법과 규정에 의해 단계적으로 전부 확인·재확인하면서 실천하는 식이다. 물론 유사시 법과 규정에 근거한 전쟁이 가능할지는 의문이다. 촌각을 다투는 상황에서 법과 규정에만 매달리면 전투력이 약화될 수도 있다. 유사시 상황이 급변하면서 법과 규정에 대한 존중이 소홀해질 수도 있다. 하여튼 평화시의 일본 군 체계는 법과 규정에 근거한다.

日 全域의 미군기지화

|

| 일본이 도입하는 토마호크 미사일은 베이징 등 중국 동부 연안을 타격할 수 있다. 사진=퍼블릭 도메인 |

아주 광범위하게 실천되겠지만, 핵심은 역시 ‘일미 일체화’에 있다. 군사·외교에 관한 미일 관계가 다양한 영역에서 하나로 통합될 것이다. ‘안보 3문서’ 공표 전후에 보여준 양국의 적극적인 자세가 그 좋은 예이다. MQ9의 가노야 배치와 토마호크 순항미사일 일본 배치를 보자. 일본은 미군 무인기 정찰 활동을 위한 자국 내 군사기지를 ‘기꺼이, 재빨리’ 제공했다.

현재 미군이 운영하는 일본 내 군사시설은 전부 7곳이다. 한국의 15개 미군기지에 비해 절반 이하다. 그러나 하나하나가 대규모 시설이란 점에서 다르다. 한국의 경우 소규모에다 전국에 분산된 상태로 유지되고 있다. 미군은 일본에 보다 많은 군사기지 제공을 요청하고 있다. 그동안 평화헌법에 묶여 기지 제공을 꺼려왔지만, ‘안보 3문서’ 확정과 함께 수많은 자위대 시설이 미군에게 제공될 전망이다. 곧 구체화되겠지만, 오키나와에서 대만으로 이어지는 난세이 제도(南西諸島)의 작은 무인도들이 미군 군사시설로 활용될 것이다.

자위대 군사시설만이 아닌, 민간시설도 미군에 제공될 전망이다. 일본 정부는 이미 지난해 말부터 자위대와 미군이 평시에도 일본 내 기지나 항만·공항을 공동 사용할 수 있다고 공언해왔다. 민간 항만·공항도 유사시 미군 군사시설로 변할 수 있다는 의미다. 사용될 항만·공항의 위치, 활용 기간 나아가 병력 규모는 미일 양국 간 협의에 의해 결정될 것이다. 중국의 대만 침략을 가정할 경우, 난세이 제도는 물론 일본 전역이 미군 군사시설로 변할 수 있다는 의미다. 유사시 난세이 제도는 물론, 일본 본토에 대한 중국의 공격은 불을 보듯 뻔하다. 반격 능력 보유와 군사력 향상은 이 같은 중국 공격에 맞서기 위한 것이다.

일본은 ‘안보 3문서’를 집행하는 과정에서, 사정거리 2000km 이상 중장거리 미사일 개발에 박차를 가하고 있다. 그러나 아무리 빨라도 2027년이 되어야 실전(實戰) 배치될 수 있다고 한다. 미국이 우방 중 유일하게 영국에만 판매해왔던, 1발에 최저 100만 달러인 500여 기의 토마호크 미사일을 일본에 판매하는 것도 그래서이다. 일본이 직접 생산하기까지의 생명보험이라 볼 수 있다. 도쿄(東京)에서 베이징(北京)까지의 거리는 직선으로 정확히 2000km다. 토마호크 사정거리와 똑같다. 일본 앞바다에서 토마호크를 발사할 경우, 베이징을 비롯한 중국 동부 전부가 일본의 공격권에 들어간다. 물론 북한의 평양도 토마호크 사정권에 있다.

방패를 넘어서 창으로

지난 1월 14일 기시다 일본 총리가 워싱턴을 방문했다. 미일 외교·국방 각료 협의(2+2)가 기시다 방미 직전 워싱턴에서 열렸다. ‘안보 3문서’의 각론화가 논의된 실무회담이다.

바이든 대통령은 정상회담에서 “동맹 관계를 현대화한다”고 강조했다. 기존의 미일동맹은 미국은 창(槍), 일본은 방패라는 식으로 역할 분담을 했다. 2023년 ‘동맹 현대화’의 가장 큰 방점은 ‘일본도 창이 될 수 있다’는 데 있다.

기시다 총리는 방문 당시 존스홉킨스대학(SAIS) 연설에서 “안보 3문서는 미국과 세계에 대한 일본의 각오”라 표현했다. 장차 있을지도 모를 중국과의 무력 대결에 있어 피하지 않겠다는 결의다.

헌법 개정이란 리셋은 없지만, 일본의 군사적 대응과 준비는 이미 궤도에 올랐다. 추측건대 미국발 최첨단 무기의 상당수가 빠른 시일 내에 일본 전역에 배치될 것이다. 이 무기들은 주일미군만이 아니라 자위대에게도 제공되면서 중국의 위협에 적극 대응하게 될 것이다.

기시다 총리의 워싱턴 방문 직후, 흥미로운 인물이 바이든 미국 대통령을 만났다. 1월 17일 미국을 공식 방문한 마르크 뤼터 네덜란드 총리다. 미일 정상회담 3일 뒤에 열린 회담이다. 우크라이나 문제도 논의됐지만, 주된 의제는 중국이었다. 네덜란드산 반도체 관련 물품의 중국 수출 금지 문제가 양국 간 핵심 의제였다. 바이든의 문제 제기에 대해 네덜란드는 긍정적으로 답했다. 반도체 관련 물품 수출 금지 요청은 앞서 기시다 총리에게도 전달됐다. 일본은 ‘일미 일체화’에 따라 미국의 생각에 동의했다. 미국·일본·네덜란드 3국 간의 대중(對中) 반도체 물품 수출 금지가 곧 공표될 것이다.

반도체 관련 물품의 대중 수출 금지 뉴스가 터질 당시, 일본 소니(Sony) 본사의 새로운 방침이 공표되었다. 소니는 1월 31일 중국 내 소니 디지털 카메라 생산 중단 소식을 공표했다. 디지털 카메라 관련 첨단 렌즈공장은 태국으로 옮긴다고 밝혔다. 소니의 고감도 렌즈는 중국은 물론 러시아 첨단 무기에 활용되는 군사용 부품이다. 미국의 요청이 배경에 있다고 보면 된다. 반도체와 같은 첨단기술 수출 금지는 물론, 민수용(民需用) 전자제품의 중국 생산조차도 금지한다는 것이 ‘일미 일체화’의 각론 중 하나다. 중국은 더 이상 ‘세계의 공장’이 아닌, ‘중국만의 공장’으로 변해가고 있다.

중국이 한반도를 공격할 경우

4월 중 윤석열(尹錫悅) 대통령이 미국을 국빈(國賓) 방문한다고 한다. 백악관에서의 화려한 파티 뒤에서 미국의 엄청난 요구와 요청이 떨어질 것이다. 그 핵심은 중국이 대만을 침략할 경우 한국군의 입장이 될 것이다. 팔방미인처럼 모두에게 웃으면서 어정쩡하게 넘어갈 수가 없다.

미중(美中) 디커플링은 전 세계 모든 영역에서 현실로 나타나고 있다. 빠르게, 구체적으로 진행 중이다. 윤석열 대통령의 방미에 맞춰 당장 한국산 반도체의 중국 수출 전면 금지 문제가 거론될 것이다. 물론 대만해협에서 중국의 도발 문제도 핵심 중의 핵심이다.

중국이 보면, 한국 내 미군기지는 주일미군기지의 연장선에 있다. 유사시 한국도 말려들 수밖에 없다는 얘기다. 한미동맹이 살아 있는 한, 한반도도 중국 공격권에 들어갈 수 있다. 이미 시작됐지만, 앞으로 한국을 겨냥한 중국군의 도발이 일상화될 것이다.

중국이 한반도를 공격할 경우 주한미군은 어떻게 대응할까? 한국은 대만 문제에 개입하고 싶지 않겠지만, 한국이 중국의 공격을 당할 경우 한미동맹은 어떻게 작동할까?

윤석열 대통령은 이 같은 가능성과 상황에 대한 한국의 생각과 방침을 확실히 밝혀야만 한다. ‘북핵 문제에 대한 한미 공동대응’ ‘국제법과 글로벌 질서를 무시하는 나라에 반대’와 같은 천편일률 메뉴만으로는 어렵다. 북핵에 맞선 한국의 자위적 핵개발 주장이 미국에 먹히기 위해서는, 글로벌 문제아(問題兒) 중국에 대한 입장부터 분명히 해야만 한다.

한국의 각오와 결의는?

|

| 로이드 오스틴 미국 국방장관은 작년 11월 22일 판 반 지앙 베트남 국방장관과 만났다. 사진=미 공군부 |

일본 무장화(武裝化)와 아시아 국가들의 대미(對美) 군사협력은 한반도의 전략적 가치를 급추락시키는 요인이 될 수 있다. 간단히 말해 미국은 한국의 도움 없이도 다른 아시아 국가들과 함께 중국 견제에 나설 수 있다. 그럴 경우 북핵에 대한 미국의 약속도 흐려질 수 있다.

일본은 틈만 나면 센카쿠(尖閣·중국명 댜오위다오)가 미일동맹 대상이라고 공언하고 있다. 일본이 그럴 수 있는 것은 미국의 대중 전선에 일본이 적극적으로 동참하고 있기 때문이다.

군사·외교만이 아닌 경제·기술·문화·우주·환경에 관련된 한국의 각오가 절실하다. 전기자동차(EV)에 대한 미국 정부 지원금의 부당성 여부를 논하기 전에, 경제와 관련된 한국의 대중 정책 발표가 우선이다.

‘평화를 원한다면 전쟁을 준비하라(Si vis pacem, para bellum)’는 말이 있다. 헌법 개정 없이, 곧바로 전쟁 준비에 나서면서 가미카제 성지(聖地)조차도 미군에 제공한 나라가 이웃 일본이다. 원인은 중국이고, 방식은 ‘일미 일체화’다. 일본의 경천동지할 변화는 한반도로 직결됐다는 것이 역사의 교훈이다. 일본이 움직이면 그 영향과 결과가 곧장 한반도로 밀려들었다.

‘일미 일체화’란 국제 환경 속에서의 한국의 각오와 결의는 무엇인가? 4월 윤석열 대통령 워싱턴 방문에서 21세기 한반도의 운명이 결정될 수도 있다.⊙