⊙ ‘시진핑이 IQ지수가 낮고 학력 콤플렉스가 있어서 쓸데없이 미국과의 관계를 엉망으로 만들었다’는 시각 있어

⊙ 젊은 시절의 시진핑을 기억하는 일본인들, “왜 이렇게 변해버렸는지 모르겠다”

⊙ 혼다자동차 등, ‘중국 없이 살아가는 방법’ 모색 중

⊙ 시진핑, 중학교 때 학업 중단, ‘工農兵대학생’이 됐지만…

⊙ 시진핑, 마오쩌둥의 “나는 옌안 사람이오”라는 말 자주 입에 올려

리 소데쓰

1959년생. 中 베이징 중앙민족대학 졸업, 日 조치대 신문학 박사 / 中 《흑룡강일보》 기자, 日 《테레케이블신문》 기자, (주)도호오(東方)실업·(유)중국경제발전연구소 대표이사, 조치대 국제관계연구소 객원연구원, 중국 푸단(復旦)대 신문학과 객좌교수 역임. 現 류코쿠대학 사회학부 교수 / 저서 《김정은 체제 왜 붕괴되지 않는가》 《한·중·일 한자문화, 어디로 가는가》 《일중한 미디어의 충돌》 《만주에 있어서의 일본인 경영 신문의 역사》 《조선에 있어서의 일본인 경영 신문의 역사》 등

⊙ 젊은 시절의 시진핑을 기억하는 일본인들, “왜 이렇게 변해버렸는지 모르겠다”

⊙ 혼다자동차 등, ‘중국 없이 살아가는 방법’ 모색 중

⊙ 시진핑, 중학교 때 학업 중단, ‘工農兵대학생’이 됐지만…

⊙ 시진핑, 마오쩌둥의 “나는 옌안 사람이오”라는 말 자주 입에 올려

리 소데쓰

1959년생. 中 베이징 중앙민족대학 졸업, 日 조치대 신문학 박사 / 中 《흑룡강일보》 기자, 日 《테레케이블신문》 기자, (주)도호오(東方)실업·(유)중국경제발전연구소 대표이사, 조치대 국제관계연구소 객원연구원, 중국 푸단(復旦)대 신문학과 객좌교수 역임. 現 류코쿠대학 사회학부 교수 / 저서 《김정은 체제 왜 붕괴되지 않는가》 《한·중·일 한자문화, 어디로 가는가》 《일중한 미디어의 충돌》 《만주에 있어서의 일본인 경영 신문의 역사》 《조선에 있어서의 일본인 경영 신문의 역사》 등

- 시진핑 중국 국가주석은 2021년 7월 1일 중국공산당 창당 100주년 기념식에서 “외부 세력이 괴롭히면 14억 명의 강철 만리장성에 부딪혀 피가 날 것”이라고 주장했다. 사진=신화/뉴시스

요즈음 일본에서는 ‘탈(脫) 중국 의존’이 중요한 이슈로 떠오르고 있다. 미국이 주도하는 글로벌 서플라이 체인(원자재를 판매 가능한 제품으로 가공하기 위해 필요한 기업과 공급자 사이의 네트워크, 공급망 혹은 사슬이라고도 함)에서의 중국 배제가 현실적으로 가능한지에 대한 모색이 조용히 진행되고 있는 것이다.

지난해 여름 혼다(本田)자동차 회사는 극비리에 중국산 부품을 사용하지 않고 승용차나 오토바이를 생산할 수 있는 방법을 강구하기 위한 프로젝트를 가동시켰다. 일본 정부도 부품 생산 공급을 중국에 의존하지 않고 일본 국내에서 해결할 수 있는 ‘서플라이 체인’의 국내 회귀를 지원하는 대형 기금을 마련하고 일본 기업들의 중국 철수를 적극 지원하고 있다.

2000년대 중반에도 중국을 배제하려는 움직임이 일어났던 적이 있다. 2007년 세계적인 화제작이 된 미국의 사라 본지오르니의 《차이나 프리(China Free)-중국 제품 없이 1년 살기》라는 책이 있다. 저널리스트인 그녀의 가족이 1년간 중국산 제품을 쓰지 않은 생활 체험을 기록한 책이다. 이 책에서 사라 본지오르니는 “중국산 제품 없이도 살 수는 있다. 그런데 이렇게 하려면 돈도 많이 들 뿐만 아니라 정말로 성가시다. 10년 뒤 중국산 제품을 안 쓰고 살기에 도전할 용기는 내지 못할 것 같다”고 했다.

그로부터 15년 뒤 혼다가 이와 비슷한 도전을 하고 있는 것이다. 그런데 와세다대학 도도 야스유키(戶堂康之) 연구그룹이 ‘탈 중국 의존’이 현실적으로 가능한지를 연구해본 결과에 의하면, 지금 당장 일본이 중국으로부터 수입의 80%를 2개월간 차단하면 가전, 자동차, 섬유류 제품은 물론, 식품도 생산할 수 없는 것으로 나타났다. 일본이 서플라이 체인에서 중국을 배제하면 국민총생산의 10%에 맞먹는 53조 엔이 소실된다는 추산도 있다.

확고하게 미국 편에 선 일본

그럼에도 불구하고 일본은 지금까지의 애매모호한 태도를 버리고 중국하고의 ‘결별’을 선언한 상태다. 2021년 3월 일본 정부가 미국과 공동으로 발표한 ‘2+2(양국 외무·국방장관)’ 성명은 일본도 각오를 단단히 했음을 알리는 신호탄이었다. 이 성명에서 일본은 “중국이 룰(rule)에 의한 국제 체제를 준수하지 않고 지역의 타자(他者)에 대한 위압적이며 안정을 해치는 행동을 하고 있다”고 비난하면서 “이러한 일방적 행위에 반대한다”고 했다. 또 중국이 국가 핵심 이익이라고 주장하는 대만 문제에 대해서도 언급하고 센카쿠 및 남중국해 등 해양 문제, 홍콩·신장위구르 인권 문제까지 끄집어내면서 국제질서에 합치하지 않는 이 같은 중국의 행동을 좌시할 수 없다는 의사를 확실히 밝혔다.

이에 대해 자오리젠(趙立堅) 중국 외교부 대변인 겸 보도국 부국장은 “일본은 타인의 눈치나 보며 미국의 전략적 속국(屬國)이 돼서 중일(中日) 관계를 파괴하려 하고 있다”고 응수했다.

홍콩·대만·모스크바 지국장을 지내며 오랜 세월 중국을 취재해온 오카다 다카시(岡田充) 교도통신 논설위원은 2021년 3월 24일 자 기사에서 “이는 일본이 처음으로 중국을 적대시한다는 입장을 감추지 않고 확고히 미국하고 한편이 되겠다는 의도를 명확히 한 사건”이라고 평가했다.

시진핑의 마오쩌둥 흉내 내기

일본인들의 중국에 대한 경각심이 과거 그 어느 때보다 높아진 이유는 무엇일까? 중국의 발호를 그냥 놔두면 일본의 기술과 먹거리를 다 빼앗아 갈 뿐만 아니라 대만에 이어 센카쿠열도와 오키나와까지 빼앗길 수도 있다고 걱정하기 때문이기도 하지만, 무엇보다도 중국이 점점 전체주의(全體主義) 국가로 변질해가고 있다 믿고 있기 때문이다. 이러한 인상을 일본인들에게 심어주고 확신을 가지게 한 사람이 바로 ‘시(習)황제[진시황을 뜻하는 ‘시황제(始皇帝)’와 발음이 같다]’로 불리는 시진핑(習近平) 국가주석이다.

시진핑의 모습이 마오쩌둥(毛澤東)과 비슷해졌고 마오쩌둥을 따라 한다는 확신을 심어준 것은 2021년 7월 1일이었을지도 모른다. 이날 베이징(北京) 천안문광장에서 거행된 중국공산당 창건 100주년 기념행사는 일본에서도 실시간으로 중계됐다. 천안문 성루에 나타난 시진핑의 모습을 보고 필자도 깜짝 놀랐다. 사회주의 국가 지도자들이 큰 행사 때나 외국 손님을 만날 때 즐겨 입는 중산복[中山服·중국의 쑨원(孫文)이 즐겨 입던 옷이어서 그의 호를 따서 ‘중산복’이라고 한다. 소련의 스탈린도 행사 때는 이와 비슷한 옷을 입고 등장하곤 했다]을 입고 나온 것 자체는 그리 놀랄 일이 아니었다. 하지만 필자처럼 그 시절을 겪었던 중국 사람이면 적어도 100번 이상은 우러러본 적이 있는 마오쩌둥 초상화의 옷 색깔과 똑같은 연한 회색빛 옷차림이었던 데다 광장의 병사와 인민들에 화답하는 뜻으로 치켜든 손을 슬로 화면처럼 천천히 흔들고 있는 모습은 우스꽝스럽기까지 했다. 마오쩌둥이 문화대혁명 당시 천안문 성루에 올라 팔을 천천히 흔들었던 것은 칠십을 훌쩍 넘긴 노인이었기 때문이기도 했지만 이성(理性)을 잃어버린 홍위병(紅衛兵)들에게 빨리 광장을 떠나라는 뜻도 있었던 것인데, 시진핑이 그 모습을 그대로 따라 하고 있었기 때문이다.

그 자리에서 시진핑은 마오쩌둥이 1949년 10월 1일 “신중국(新中國)이 탄생했다”고 선언하던 자세를 본떠 강경한 어조로 “중국을 괴롭히려고 하는 나라는 강철의 장성(長城)이라는 벽에 부딪혀 피를 흘리게 될 것”이라고 외쳤다.

“원래 온화하고 듬직하고 순박해 보여”

시진핑이 세상에 잘 알려지기 전인 2009년까지 시진핑을 여러 차례 만난 적이 있는 가네코 겐지로(金子原二郞) 전(前) 나가사키현 지사(현 일본 참의원 의원)는 “원래 온화하고 듬직하고 순박해 보였는데 최근 텔레비전 화면에 비치는 시진핑의 모습은 너무나 다르다”면서 “왜 이렇게 변했는지 모르겠다. 과거에 이 사람과 만난 적이 있는 사람들은 모두 이상하게 생각한다”고 말했다.(《문예춘추》 2021년 10월호)

대만의 리덩후이(李登輝) 총통과 중국의 리자오싱(李肇星) 전 외교부장, 왕이(王毅) 현 외교담당 국무위원 등 중화권의 정치가들과 왕래가 있었던 이나미네 게이이치(稻嶺惠一) 전 오키나와현 지사도 20년 전 시진핑을 만났을 때의 일을 회상하며 이렇게 말했다.

“(시진핑은) 덩치가 큰 곰 같았어요. 큰 산(山)을 방불케 하는 사람이라 할까. 그를 싫어하는 사람은 없었습니다. 크게 출세할 사람으로 보였지요.”

2001년 2월 당시 푸젠(福建)성 성장(省長)이었던 시진핑은 오키나와를 방문했다. 당시 이나미네 지사는 시진핑이 나하(那覇)시의 중국식 정원인 후쿠슈엔(福州園), 슈리성(首里城)을 돌아볼 때 그를 안내했다. 이나미네 지사는 “무뚝뚝하고 과묵한 사람이었지만, 조금 퉁퉁한 데다 180cm의 거구였기에 존재감이 있었다”고 했다.

시진핑, 술을 물처럼 마시고도 취하지 않아

시진핑이 중국공산당 총서기에 취임한 2012년까지만 해도 일본에서는 시진핑을 호의적으로 평가하는 사람이 더 많았다.

지금까지 시진핑은 일본을 6번 공식 방문했다. 1990년 일본을 찾았을 때는 오사카에 있는 도카이리스(東海リ一ス) 창업자 쓰카모토 고지(塚本耕司) 회장의 집을 방문, 쓰카모토 회장의 부인이 준비한 요리를 대접받은 일도 있다. 중국에서 간행된 《푸저우 시절의 시진핑》(2020년 7월)에는 이런 일화가 소개돼 있다. 시진핑을 손수 만든 요리로 대접했던 쓰카모토 부인은 시진핑을 예의 바른 청년으로 기억하고 있었다.

“처음에는 공산당원이라고 하니까 무서웠어요. 그런데 그때 37세의 시 서기는 예의 바르고 털털했고 항상 얼굴에 웃음기를 띤 자상한 청년이었어요.”

시진핑이 오사카의 쓰카모토 부인을 만났던 1990년은 중국에서 ‘천안문 사건’이 발생한 이듬해여서 일본에서는 중국공산당에 대한 공포감이 확산되고 있을 때였다. 그때 미국을 비롯한 서방세계에서는 ‘중국은 미래가 없는 나라’ ‘인권이 없는 나라’로 규정하고 중국에 대한 제재를 강화하고 있었다. 하지만 일본만은 중국 정부의 결정에 ‘이해’하는 듯한 태도를 보였고 오히려 투자를 늘리고 있었다.

푸젠성 성장이었던 시진핑이 일본 기업인의 마음을 사려고 그랬는지는 모르나, 그 시절 시진핑은 푸젠성에 투자한 일본 기업인들과 잘 어울렸다. 푸저우시에 석재회사를 설립한 기업인의 회상에 의하면 시진핑은 술을 물처럼 마시고도 전혀 취하지 않았다고 한다.

다만 1985년 푸젠성 샤먼(廈門)시 부시장으로 부임한 후 17년 동안 푸저우시 서기, 푸젠성장 등 요직을 역임한 시진핑이 해놓은 일은 거의 없었다. 그때 푸젠성에서는 중국 역사상 최대의 밀수 사건이 발생했고 주모자는 캐나다로 도망, 수십 명의 당 간부가 체포되고 유죄 판결을 받았다. 시진핑은 코앞에서 일어난 이 사건을 몰랐다고 했다.

푸젠성을 떠난 후 출세 일로를 달리던 끝에 오늘날에 이른 시진핑에 관한 뉴스는 일본인들을 놀라게 하기에 충분했다. 위구르자치구에서 테러를 박멸한다며 100만 명에 가까운 위구르인들을 수용소에 집어넣고[워싱턴에 본부를 둔 인권단체 CHRD(Chinese Human Rights Defenders) 보고서], 내몽골에서는 중국어 교육을 강제하고 있다는 소식 외에도, 홍콩에서 일어난 데모를 폭력으로 진압하고 남중국해에 인공섬을 건설하는가 하면 대만에 무력 사용도 불사하겠다고 선언하는 시진핑의 중국에 일본인들은 당혹감을 감추지 못하고 있다.

이 모든 일이 정말 시진핑의 뜻인지 의심하는 이들도 있지만, 어찌 됐든 시진핑이 중국 지도자가 된 후에 일어난 일임은 틀림없다. 시진핑은 무엇이 두려워 인민을 더 옥죄고, 소수민족을 압박하고, 강박관념에 사로잡힌 사람처럼 외국을 적으로 돌리는 듯한 정책을 펴고 있는가?

“걔는 머리가 없어”

일본에는 시진핑이 IQ지수가 낮고 학력 콤플렉스가 있는 사람이어서 쓸데없이 미국과의 관계를 엉망으로 만들었고 세계로부터 고립을 자초하고 있다고 보는 사람들이 있다. 일본의 ‘문화인 잡지’로 알려진 《문예춘추》 2023년 신년호는 차이샤(彩霞) 전 중국공산당 중앙당학교(당교) 교수의 인터뷰를 실었다. 흥미를 끄는 부분은 “시진핑의 IQ가 낮다”고 하는 대목이다. 직책에 차이는 있지만 한때 당교 교장이던 시진핑의 동료였던 차이 교수의 평가는 시진핑에게 아픈 지적이 아닐 수 없다.

현재 미국에 체류하고 있는 차이 교수는 미국 외교협회(CFR)가 발행하는 유명한 격월간 잡지인 《포린 어페어스(Foreign Affairs)》에 ‘시진핑의 약점’이란 논문을 발표해 화제를 모았다.

한 기자가 “시 주석에게는 절대적으로 불리한 사실들을 놀라울 정도로 많이 폭로한 당신(차이 교수)을 중국 정부는 절대 용서할 것 같지 않은데 왜 그런 결심(논문 발표)을 했죠?”라고 물었다. 차이 교수는 “시진핑 정권의 3기 돌입을 막기 위해서였다”고 대답했다.(《문예춘추》 2023년 1월호 ‘내가 시진핑을 떠나게 된 이유’에서)

차이 교수에 의하면 중국 체제 내의 학자, 그리고 붉은 2세대(태자당을 위시한 중국공산당 2세대 간부)의 일부에서는 원래부터 시진핑에 대해 회의적이었다고 한다. 《문예춘추》 인터뷰에서 차이 교수는 이런 일화도 소개했다.

“2012년 가을 시진핑이 당 총서기에 선출되기 한 달 전의 일이었어요. 잡지사 기자가 내가 일하는 중앙당학교의 저명한 교수를 인터뷰하러 온 적이 있어요. 그 자리에 저도 동석했는데 취재를 끝낸 다음 기자가 그분에게 ‘결국은 시진핑이 총서기가 되겠죠?’라고 하자 그분이 ‘걔(시진핑)는 말이야, 지식이 모자라, 머리도 없어(他呀, 知識不够,知商不够)’라고 했어요. IQ가 낮다는 얘기죠.”

시진핑을 연구한 많은 학자의 일치된 견해 중 하나는 시진핑은 해놓은 일이 별로 없는 데다 학력 콤플렉스가 있다는 것이다. 중국의 명문대학을 나온 장쩌민(江澤民)이나 후진타오(胡錦濤) 전 총서기 등과는 달리 시진핑은 사실상 소학교 학력밖에 없다.

문화대혁명의 狂風

시진핑의 경력은 북한의 김정일이나 김정은과는 달리 의도적으로 감춰진 부분이 없어 잘 알려져 있는 편이다.

시진핑은 1953년 6월혁명 제1세대로 중화인민공화국 창건에 결정적인 공을 세운 8대 원로(元老)의 한 사람인 시중쉰(習仲勳)과 여성 혁명가 치신(齊心) 사이에서 4남매 중 셋째로 태어났다. 시진핑이 태어날 무렵 아버지 시중쉰은 중앙당 선전부장이라는 요직에 있었으므로 행복한 유년 시절을 보냈다. 중국 국가주석 류사오치(劉少奇), 중국 경제를 좌지우지했던 천윈(陳雲) 등 당 최고위 간부들의 자녀들이 다니는 베이하이(北海) 유치원을 다녔다. 베이징에서 베이하이로 불리는 지역은 중국 황제의 전용 공원이었던 베이하이공원, 마오쩌둥과 저우언라이(周恩來) 등 중앙 핵심 간부들의 주거가 모여 있는 중난하이(中南海)와 연결된 지역이다. 그 유치원에는 훗날 시진핑의 라이벌로 시진핑이 총서기가 된 후 투옥되는 보시라이(薄熙來)도 있었다.

시진핑이 아홉 살이 되던 1962년 여름 행복한 소년 시절은 막을 내린다. 아버지가 우파(右派)로 몰려 실각한 것이다. 중국공산당 설립 초기 혁명가의 한 사람이었던 류즈단(劉志丹)에 관한 소설 출판을 허가했다는 죄였다. 그때만 해도 베이징에서 쫓겨나지는 않았다. 덕분에 시진핑은 소학교를 베이징에서 마치고 1965년 9월 베이징시 81중학교에 입학했다. 그 이듬해에 문화대혁명이 시작되자 중학교는 해체되고 시중쉰은 베이징에서 추방됐다. 시진핑의 학력도 여기서 사실상 끝나버렸다.

그 후 중학교에 학적(學籍)은 두고 있었으나 공부를 계속할 수는 없었다. “지식이 많으면 많을수록 반동”이라는 마오쩌둥의 말을 철석같이 믿었던 학생들은 빨간색 홍위병 완장을 차고 허구한 날 자기들을 가르치던 교사들을 운동장으로 끌어내 투쟁대회를 벌였다. 머리를 우스꽝스럽게 마구 깎은 다음 종이로 만든 고깔모자를 씌우고 ‘나는 반동분자입니다’라고 쓴 팻말을 앞가슴에 매단 후 거리를 끌고 다니기도 했다. 아버지가 반동으로 몰렸던 시진핑도 반동학생으로 몰려 홍위병들이 조직하는 비판투쟁 대회에 끌려 나가기 일쑤였다.

‘工農兵대학생’

결국 문화대혁명의 혼란이 최고조에 달했던 1969년 1월, 15세의 시진핑은 베이징과 가족을 떠나 아버지의 고향인 중국 서북부 황토고원에 위치한 산시(陝西)성 옌안(延安)시 옌촨(延川)현 량즈허(亮子河)라는 작은 마을로 내려가 농민들로부터 재교육을 받았다. 그 시절 중국의 농촌과 베이징의 생활 조건은 비교조차 할 수 없었다. 시진핑은 토굴집에서 농민들과 동고동락(同苦同樂)하며 7년을 지낸 다음 1975년 가을 농민들의 추천을 받아 베이징에 있는 칭화(淸華)대학 화학공정학부에 입학했다.

마오쩌둥은 학제(學制)는 단축해야 한다며 소학교는 5년, 중학교와 고등학교 교육은 합해서 4년으로 줄이고 대학은 문을 닫았다. 문화대혁명 때 실각했던 덩샤오핑(鄧小平)이 병석에 있는 저우언라이를 대신하기 위해 1973년 3월 베이징으로 복귀한 후 다시 대학생을 모집하기로 했다. 다만 대입 시험을 치르는 대신 생산 현장에 있는 농민·노동자·병사들이 추천하는 사람을 대학에 보내는 제도로 바뀌었다. 대학 입학 조건은 명문화된 규정이 없었으나 젊고 결혼하지 않은 공산당원이 첫째로 꼽혔다. 그만큼 젊은 나이에, 그것도 결혼하기 전에 공산당원이 되는 것은 하늘의 별따기였다.

시진핑은 마을에 내려간 지 6년 만인 1974년 1월에 11번의 끈질긴 도전 끝에 공산당원이 되었다. 이는 시진핑이 특별한 존재였기에 가능했다. 베이징 출신의 ‘지식청년’인 데다, 숙청으로 밀려났다고는 해도 높은 중앙 간부의 자제였기 때문이다. 그런데도 허드렛일을 마다하지 않고 생산대대 대장(촌마다 크기에 따라 1개 대대 혹은 5개 대대로 나누어 집단 농사를 지었다)까지 하면서 뽐내는 일도 없었다고 한다. 공산당에 입당하면 대학에 추천받을 확률이 높아 경쟁이 치열했다. 유능한 젊은이가 마을을 빠져나갈까 봐 결혼 전에 당원이 되지 못하게 하기도 했다. (필자의 두 형님도 이 제도의 혜택을 받아 대학생이 됐다. 큰형은 군 출신이었고 둘째 형은 농민들의 추천을 받아 대학에 진학했다.) 이 시기의 대학생을 중국에서는 ‘공농병(工農兵)대학생’이라고 부른다.

시진핑은 농촌에서 생활했던 7년 동안을 회상하며 이렇게 말한 적이 있다.

“그때 나는 두 가지를 터득했습니다. 하나는 ‘현실적’(‘주어진 현실을 그대로 받아들인다’는 뜻)이란 무엇인가 하는 것이었고, 또 하나는 자신감이었습니다.”

1978년 베이징의 대학 풍경

시진핑이 공농병대학생이 되어 베이징에서 보낸 시절에 대해서는 시진핑의 전기(傳記)를 읽어도 기록이 없다. 시진핑 자신도 그 시절을 떠올리는 일이 별로 없다. 중국의 젊은이로서 1970년대 말~1980년대 초를 살아본 사람이면 잊을 수 없는 일들이 많아 남아 있는 법인데 그에 대한 이야기가 없는 것이 조금 이상하다.

시진핑이 대학을 졸업한 시기는 1979년 4월이다. 필자 역시 베이징에서 대학을 다닐 때였다. 잠깐이었지만 필자가 다니던 대학과 그리 멀지 않은 곳에서 시진핑도 대학에 다니고 있었던 것이다.

1978년 가을부터 중국에서는 10년 동안 농촌이나 공장에 파묻혀 기회를 노리고 있던 모든 젊은이에게 입학시험을 통해 대학에 갈 수 있는 기회가 주어졌다. 지방에 사는 주민은 정부허가증 없이는 베이징행 기차표도 살 수 없었던 시절에 베이징에 갈 수 있는 유일한 방법은 대입 시험에 합격하는 것이었다. 베이징에 처음 도착했을 때 필자는 별천지에 와 있는 자신을 발견하고 묘한 감동을 느꼈다.

그때 베이징은 정치적으로나 문화적으로나 대변혁을 경험하고 있었다. 퇴폐적인 반동문화라고 배격했던 디스코 음악이 처음으로 퍼지기 시작했다. 달콤한 멜로디의 덩리쥔(鄧麗君) 노래가 유행했다. ‘자본주의 세계 중에서도 제일 나쁜 나라’로 배워왔던 일본 문화가 봇물처럼 쏟아져 들어왔다. 주말이 되면 대학생들은 요한 슈트라우스의 ‘아름답고 푸른 도나우’ ‘봄의 왈츠’에 맞춰 사교댄스를 추곤 했다.

공산당 간부들도 마찬가지였다. 시진핑의 전임자인 후진타오 총서기는 희로애락(喜怒哀樂)의 감정을 내비치지 않기로 유명한 사람인데도 일본의 유명 배우 다카쿠라 겐(高倉健), 여배우 나카노 요코(中野良子)의 열렬한 팬이었다고 한다. 후진타오가 공청단 중앙간부 시절(1982년 공청단 중앙서기처 서기 취임)인 1980년대 초에 중국 인민들을 열광시킨 일본 영화 〈그대여 분노의 강을 건너라[‘君よ憤怒の河を涉れ’, 중국에서는 〈추포(追捕)〉라는 제목으로 개봉]〉를 보고 다카쿠라 겐과 연인 역을 맡았던 나카노 요코에게 매료됐다고 한다. 다카쿠라는 권세에 굴복하지 않는 굴강(屈强)한 사나이로 등장하는데, 그런 캐릭터에 중국인들은 열광했다. 그런데 그때 베이징에서 대학 시절을 보낸 시진핑에게는 그런 감동이 없었는지 이렇다 할 에피소드가 남아 있지 않다.

스스로 지방으로 내려가다

시진핑이 어떤 사람인지를 이해하기 위해서는 여기까지의 경력이 아주 중요하다. 그가 공농병대학생이 되어 화학지식을 얼마나 익혔는가 하는 점은 그리 중요하지 않다. 그 후 시진핑은 화학과는 전혀 상관없는 인생을 걸었다.

대학을 졸업한 시진핑은 어머니의 소개로 중앙군사위원회 판공청(비서실)에 취직, 겅뱌오(耿飆) 군사위원회 비서장의 비서가 된다. 당시도 지금도 일반인들은 상상도 할 수 없는 특혜였다. 대학을 졸업하고 일약 중국인민해방군 실권자인 겅뱌오를 보좌하는 지위에 오른 것이다. 비서 시절 시진핑은 겅뱌오를 따라 3군을 시찰하고 다녔고 인사에도 관여했다. 그 위세가 어느 정도였는가는 가히 상상할 수 있다.

시진핑이 누구나 부러워하는 직위를 버리고 허베이(河北)성 정딩(正定)현 시골로 내려간 것은 1982년 3월이다. 시진핑이 이런 선택을 한 배경에는 겅뱌오가 덩샤오핑과 불화를 빚어 그로 인해 정치 생명이 위험해졌던 것과 연관 있다고 보는 시각도 있다.

훗날 시진핑은 그때 일을 회상하며 이렇게 말했다.

“당시 많은 사람이 이 선택을 이해하지 못했습니다, 겅뱌오 비서장도 ‘자네가 기층(基層)으로 내려가겠다면 돕겠네만, 꼭 지방에 내려갈 필요는 없지 않은가? 야전부대도 괜찮지 않겠나?’라며 만류했습니다.”

이 부분을 두고 중국 미디어는 “시진핑은 한가롭게 시간을 보내는 것이 불안하고 초조했으며 하루빨리 기층에 내려가 인민과 같이 살고 싶어 했다”고 묘사한다(샹장위 《시진핑과 조력자들》.

이유는 어찌 됐든 간에 좋고 나쁨을 떠나 이 결정이 오늘의 시진핑을 만든 것은 틀림없다. 시진핑이 군(軍)에 남아 있었으면 그저 중국의 많고 많은 장성 가운데 하나가 됐을 가능성이 높다. 중국에서도 군의 지위는 다른 사회주의 국가에서와 마찬가지로 그 어떤 직업보다 위상이 높지만, 근본적으로 당(黨)을 지휘하지는 못한다. 당이 군뿐만 아니라 모든 분야를 지도하기 때문이다.

그러니 국가의 지도자가 되려면 당을 움직이는 포지션에 있어야 함은 더 말할 나위도 없다. 시진핑이 이런 철칙을 이해하고 있었고 또 장래 통치자가 되려는 야심이 있어서였는지는 아무도 모른다.

시진핑은 왜 마오쩌둥을 존경할까

이와 같은 시진핑의 경력을 보면 도저히 이해할 수 없는 두 가지 의문점이 생긴다. 하나는 마오쩌둥에 의해 아버지 시중쉰은 17년이라는 긴 세월을 암울하게 보냈고 자신은 청춘을 황토 고원의 토굴집에서 보냈는데 왜 그토록 마오쩌둥을 존경하고 따라 하려고 하는가 하는 점이다. 두 번째는 시진핑이 왜 중국의 이 시대 다른 지도자보다 훨씬 폐쇄적이고 권위적이며 공격적이기까지 한가 하는 점이다.

이를 알기 위해서는 시진핑의 강권통치의 원점은 어디서 찾아야 하며 국내외의 지탄을 받으면서도 3기 연임(連任)을 고집하고 권력을 독차지하려 하는 ‘독재자의 기질’은 언제 어디서 형성된 것이냐를 이해할 필요가 있다. 하지만 일본에서 홍수처럼 쏟아져 나오는 시진핑에 관한 서적들을 다 찾아봐도 아직은 이렇다 할 답을 제시하지 못하고 있다.

일각에서는 시진핑이 중국공산당 총서기로 선출된 후 보여준 통치방식, 즉 전체 인민을 물리적·사상적으로 철저히 통제·감시하는 마오쩌둥 방식을 사용하는 것에 대해 처음에는 호의적으로 받아들이는 경향이 있었다. 그런 방식에 전적으로 찬성하는 것은 아니었지만, 필자도 2012년 당시만 해도 시진핑을 좋게 보려고 했음을 고백한다. 시진핑이 먼저 탐욕에 빠져 도덕이 실종된 중국 사회를 청소하고 기강을 바로잡기 위해 강권정치를 펴면서 부패한 관료들을 쳐낸 다음에 중국의 민주화를 질서 있게 추진할 수도 있다고 생각했던 것이다. 그 후 시진핑이 보여준 언동은 그가 그런 가치관의 지도자가 전혀 아니었음을 보여준다. 일본의 많은 학자·정치가도 필자와 비슷한 생각을 갖고 있다가 기대를 접었음은 그동안 일본에서 출간된 여러 시진핑 관련 서적에서도 확인된다.

“나는 옌안 사람이오”

지난해 10월 3기 연임에 성공한 시진핑은 중앙당 정치국 상무위원 6명 전원을 대동하고 중국 혁명의 성지(聖地) 옌안을 찾았다. 그들은 항일전쟁 시기 마오쩌둥이 기거했던 토굴집을 둘러보기도 했고 마오쩌둥이 공산당 내에서 완벽한 영도(領導) 체체를 확립한 제7차 당대회 개최지도 둘러보았다.

신화통신에 의하면 그 자리에서 시진핑은 “당시 우리 당과 군은 적들의 군사적 포위와 경제 봉쇄로 고난의 나날을 보냈지요” “우리는 그때의 자력갱생(自力更生) 고난을 극복한 투쟁정신을 절대 버려서는 안 됩니다”라고 했다. 미국을 비롯한 서방세계의 중국에 대한 압력을 염두에 둔 발언이었음은 더 말할 나위도 없다.

3연임에 성공한 시진핑은 왜 공산당 최고 지도부 멤버를 대동하고 옌안을 찾았을까. 시진핑의 원점은 옌안에 있고 가치관도 옌안에서 기인하기 때문일 것이다.

시진핑은 마오쩌둥이 자주 사용했다는 “나는 옌안 사람이오”라는 말을 입에 올리는 경우가 많다고 한다. 옌안은 시진핑이 청춘 시절을 보낸 제2의 고향이자 아버지의 고향이다. 옌안은 마오쩌둥이 중국혁명을 완성하는 데 결정적인 역할을 했던, 말 그대로 ‘혁명의 보루’이기도 했다. 마오쩌둥이 이끄는 공농홍군(工農紅軍)이 국민당군의 소탕 작전을 피해 2만5000리 ‘장정(長征)’을 거쳐 도착한 곳이 옌안이었다. 그때 마오쩌둥이 이끄는 패잔병을 따뜻이 맞아준 곳이 옌안의 서북혁명근거지였는데, 이 근거지를 지키고 있었던 주요 인물이 시진핑의 아버지 시중쉰이었다.

너무나도 중국적인…

시진핑은 다정다감했던 청소년기에 서북지구의 척박한 황토고원의 농촌에서 보내면서 나름 큰 깨달음이 있었던 것으로 보인다. 산시 사람들의 생존 방식, 즉 몇천 년을 척박한 땅에서 살아오면서 익힌 처세술이나 가치관을 몸으로 받아들였는지도 모른다. 시진핑은 산시 사람들이 그런 것처럼 말수가 적고 촌스럽게까지 보이지만 속내를 내비치지 않고 자신의 목적을 달성하기 위해서는 참고 견디는 처세술의 달인이었다고 할 수 있다. ‘중국인들이 다 그렇지 않은가’라고 하는 사람도 있으리라. 그런 의미에서 시진핑은 ‘너무나도 중국적’인 중국인이라고 할 수 있다.

일본인들은 이런 시진핑과 중국을 어떻게 상종해야 될지를 고민하고 있고, 요즈음은 ‘중국 없이 살아가는 방법’을 조용히 준비하고 있다.⊙

지난해 여름 혼다(本田)자동차 회사는 극비리에 중국산 부품을 사용하지 않고 승용차나 오토바이를 생산할 수 있는 방법을 강구하기 위한 프로젝트를 가동시켰다. 일본 정부도 부품 생산 공급을 중국에 의존하지 않고 일본 국내에서 해결할 수 있는 ‘서플라이 체인’의 국내 회귀를 지원하는 대형 기금을 마련하고 일본 기업들의 중국 철수를 적극 지원하고 있다.

2000년대 중반에도 중국을 배제하려는 움직임이 일어났던 적이 있다. 2007년 세계적인 화제작이 된 미국의 사라 본지오르니의 《차이나 프리(China Free)-중국 제품 없이 1년 살기》라는 책이 있다. 저널리스트인 그녀의 가족이 1년간 중국산 제품을 쓰지 않은 생활 체험을 기록한 책이다. 이 책에서 사라 본지오르니는 “중국산 제품 없이도 살 수는 있다. 그런데 이렇게 하려면 돈도 많이 들 뿐만 아니라 정말로 성가시다. 10년 뒤 중국산 제품을 안 쓰고 살기에 도전할 용기는 내지 못할 것 같다”고 했다.

그로부터 15년 뒤 혼다가 이와 비슷한 도전을 하고 있는 것이다. 그런데 와세다대학 도도 야스유키(戶堂康之) 연구그룹이 ‘탈 중국 의존’이 현실적으로 가능한지를 연구해본 결과에 의하면, 지금 당장 일본이 중국으로부터 수입의 80%를 2개월간 차단하면 가전, 자동차, 섬유류 제품은 물론, 식품도 생산할 수 없는 것으로 나타났다. 일본이 서플라이 체인에서 중국을 배제하면 국민총생산의 10%에 맞먹는 53조 엔이 소실된다는 추산도 있다.

확고하게 미국 편에 선 일본

그럼에도 불구하고 일본은 지금까지의 애매모호한 태도를 버리고 중국하고의 ‘결별’을 선언한 상태다. 2021년 3월 일본 정부가 미국과 공동으로 발표한 ‘2+2(양국 외무·국방장관)’ 성명은 일본도 각오를 단단히 했음을 알리는 신호탄이었다. 이 성명에서 일본은 “중국이 룰(rule)에 의한 국제 체제를 준수하지 않고 지역의 타자(他者)에 대한 위압적이며 안정을 해치는 행동을 하고 있다”고 비난하면서 “이러한 일방적 행위에 반대한다”고 했다. 또 중국이 국가 핵심 이익이라고 주장하는 대만 문제에 대해서도 언급하고 센카쿠 및 남중국해 등 해양 문제, 홍콩·신장위구르 인권 문제까지 끄집어내면서 국제질서에 합치하지 않는 이 같은 중국의 행동을 좌시할 수 없다는 의사를 확실히 밝혔다.

이에 대해 자오리젠(趙立堅) 중국 외교부 대변인 겸 보도국 부국장은 “일본은 타인의 눈치나 보며 미국의 전략적 속국(屬國)이 돼서 중일(中日) 관계를 파괴하려 하고 있다”고 응수했다.

홍콩·대만·모스크바 지국장을 지내며 오랜 세월 중국을 취재해온 오카다 다카시(岡田充) 교도통신 논설위원은 2021년 3월 24일 자 기사에서 “이는 일본이 처음으로 중국을 적대시한다는 입장을 감추지 않고 확고히 미국하고 한편이 되겠다는 의도를 명확히 한 사건”이라고 평가했다.

시진핑의 마오쩌둥 흉내 내기

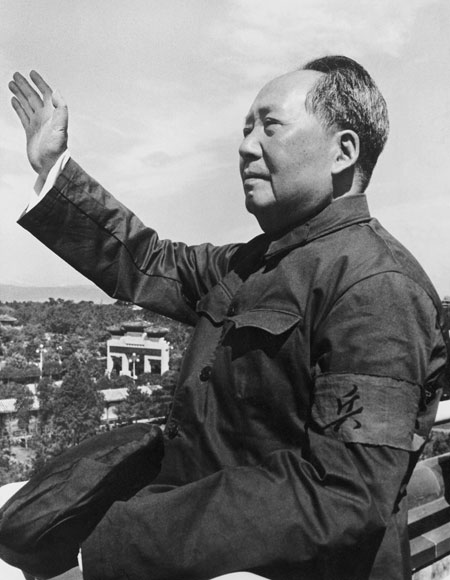

|

| 2021년 7월 1일 중국공산당 창건 100주년 행사에서 시진핑은 1966년 8월 18일 천안문에서 홍위병들을 사열하는 마오쩌둥을 흉내 냈다. |

시진핑의 모습이 마오쩌둥(毛澤東)과 비슷해졌고 마오쩌둥을 따라 한다는 확신을 심어준 것은 2021년 7월 1일이었을지도 모른다. 이날 베이징(北京) 천안문광장에서 거행된 중국공산당 창건 100주년 기념행사는 일본에서도 실시간으로 중계됐다. 천안문 성루에 나타난 시진핑의 모습을 보고 필자도 깜짝 놀랐다. 사회주의 국가 지도자들이 큰 행사 때나 외국 손님을 만날 때 즐겨 입는 중산복[中山服·중국의 쑨원(孫文)이 즐겨 입던 옷이어서 그의 호를 따서 ‘중산복’이라고 한다. 소련의 스탈린도 행사 때는 이와 비슷한 옷을 입고 등장하곤 했다]을 입고 나온 것 자체는 그리 놀랄 일이 아니었다. 하지만 필자처럼 그 시절을 겪었던 중국 사람이면 적어도 100번 이상은 우러러본 적이 있는 마오쩌둥 초상화의 옷 색깔과 똑같은 연한 회색빛 옷차림이었던 데다 광장의 병사와 인민들에 화답하는 뜻으로 치켜든 손을 슬로 화면처럼 천천히 흔들고 있는 모습은 우스꽝스럽기까지 했다. 마오쩌둥이 문화대혁명 당시 천안문 성루에 올라 팔을 천천히 흔들었던 것은 칠십을 훌쩍 넘긴 노인이었기 때문이기도 했지만 이성(理性)을 잃어버린 홍위병(紅衛兵)들에게 빨리 광장을 떠나라는 뜻도 있었던 것인데, 시진핑이 그 모습을 그대로 따라 하고 있었기 때문이다.

그 자리에서 시진핑은 마오쩌둥이 1949년 10월 1일 “신중국(新中國)이 탄생했다”고 선언하던 자세를 본떠 강경한 어조로 “중국을 괴롭히려고 하는 나라는 강철의 장성(長城)이라는 벽에 부딪혀 피를 흘리게 될 것”이라고 외쳤다.

“원래 온화하고 듬직하고 순박해 보여”

시진핑이 세상에 잘 알려지기 전인 2009년까지 시진핑을 여러 차례 만난 적이 있는 가네코 겐지로(金子原二郞) 전(前) 나가사키현 지사(현 일본 참의원 의원)는 “원래 온화하고 듬직하고 순박해 보였는데 최근 텔레비전 화면에 비치는 시진핑의 모습은 너무나 다르다”면서 “왜 이렇게 변했는지 모르겠다. 과거에 이 사람과 만난 적이 있는 사람들은 모두 이상하게 생각한다”고 말했다.(《문예춘추》 2021년 10월호)

대만의 리덩후이(李登輝) 총통과 중국의 리자오싱(李肇星) 전 외교부장, 왕이(王毅) 현 외교담당 국무위원 등 중화권의 정치가들과 왕래가 있었던 이나미네 게이이치(稻嶺惠一) 전 오키나와현 지사도 20년 전 시진핑을 만났을 때의 일을 회상하며 이렇게 말했다.

“(시진핑은) 덩치가 큰 곰 같았어요. 큰 산(山)을 방불케 하는 사람이라 할까. 그를 싫어하는 사람은 없었습니다. 크게 출세할 사람으로 보였지요.”

2001년 2월 당시 푸젠(福建)성 성장(省長)이었던 시진핑은 오키나와를 방문했다. 당시 이나미네 지사는 시진핑이 나하(那覇)시의 중국식 정원인 후쿠슈엔(福州園), 슈리성(首里城)을 돌아볼 때 그를 안내했다. 이나미네 지사는 “무뚝뚝하고 과묵한 사람이었지만, 조금 퉁퉁한 데다 180cm의 거구였기에 존재감이 있었다”고 했다.

시진핑, 술을 물처럼 마시고도 취하지 않아

시진핑이 중국공산당 총서기에 취임한 2012년까지만 해도 일본에서는 시진핑을 호의적으로 평가하는 사람이 더 많았다.

지금까지 시진핑은 일본을 6번 공식 방문했다. 1990년 일본을 찾았을 때는 오사카에 있는 도카이리스(東海リ一ス) 창업자 쓰카모토 고지(塚本耕司) 회장의 집을 방문, 쓰카모토 회장의 부인이 준비한 요리를 대접받은 일도 있다. 중국에서 간행된 《푸저우 시절의 시진핑》(2020년 7월)에는 이런 일화가 소개돼 있다. 시진핑을 손수 만든 요리로 대접했던 쓰카모토 부인은 시진핑을 예의 바른 청년으로 기억하고 있었다.

“처음에는 공산당원이라고 하니까 무서웠어요. 그런데 그때 37세의 시 서기는 예의 바르고 털털했고 항상 얼굴에 웃음기를 띤 자상한 청년이었어요.”

시진핑이 오사카의 쓰카모토 부인을 만났던 1990년은 중국에서 ‘천안문 사건’이 발생한 이듬해여서 일본에서는 중국공산당에 대한 공포감이 확산되고 있을 때였다. 그때 미국을 비롯한 서방세계에서는 ‘중국은 미래가 없는 나라’ ‘인권이 없는 나라’로 규정하고 중국에 대한 제재를 강화하고 있었다. 하지만 일본만은 중국 정부의 결정에 ‘이해’하는 듯한 태도를 보였고 오히려 투자를 늘리고 있었다.

푸젠성 성장이었던 시진핑이 일본 기업인의 마음을 사려고 그랬는지는 모르나, 그 시절 시진핑은 푸젠성에 투자한 일본 기업인들과 잘 어울렸다. 푸저우시에 석재회사를 설립한 기업인의 회상에 의하면 시진핑은 술을 물처럼 마시고도 전혀 취하지 않았다고 한다.

다만 1985년 푸젠성 샤먼(廈門)시 부시장으로 부임한 후 17년 동안 푸저우시 서기, 푸젠성장 등 요직을 역임한 시진핑이 해놓은 일은 거의 없었다. 그때 푸젠성에서는 중국 역사상 최대의 밀수 사건이 발생했고 주모자는 캐나다로 도망, 수십 명의 당 간부가 체포되고 유죄 판결을 받았다. 시진핑은 코앞에서 일어난 이 사건을 몰랐다고 했다.

푸젠성을 떠난 후 출세 일로를 달리던 끝에 오늘날에 이른 시진핑에 관한 뉴스는 일본인들을 놀라게 하기에 충분했다. 위구르자치구에서 테러를 박멸한다며 100만 명에 가까운 위구르인들을 수용소에 집어넣고[워싱턴에 본부를 둔 인권단체 CHRD(Chinese Human Rights Defenders) 보고서], 내몽골에서는 중국어 교육을 강제하고 있다는 소식 외에도, 홍콩에서 일어난 데모를 폭력으로 진압하고 남중국해에 인공섬을 건설하는가 하면 대만에 무력 사용도 불사하겠다고 선언하는 시진핑의 중국에 일본인들은 당혹감을 감추지 못하고 있다.

이 모든 일이 정말 시진핑의 뜻인지 의심하는 이들도 있지만, 어찌 됐든 시진핑이 중국 지도자가 된 후에 일어난 일임은 틀림없다. 시진핑은 무엇이 두려워 인민을 더 옥죄고, 소수민족을 압박하고, 강박관념에 사로잡힌 사람처럼 외국을 적으로 돌리는 듯한 정책을 펴고 있는가?

일본에는 시진핑이 IQ지수가 낮고 학력 콤플렉스가 있는 사람이어서 쓸데없이 미국과의 관계를 엉망으로 만들었고 세계로부터 고립을 자초하고 있다고 보는 사람들이 있다. 일본의 ‘문화인 잡지’로 알려진 《문예춘추》 2023년 신년호는 차이샤(彩霞) 전 중국공산당 중앙당학교(당교) 교수의 인터뷰를 실었다. 흥미를 끄는 부분은 “시진핑의 IQ가 낮다”고 하는 대목이다. 직책에 차이는 있지만 한때 당교 교장이던 시진핑의 동료였던 차이 교수의 평가는 시진핑에게 아픈 지적이 아닐 수 없다.

현재 미국에 체류하고 있는 차이 교수는 미국 외교협회(CFR)가 발행하는 유명한 격월간 잡지인 《포린 어페어스(Foreign Affairs)》에 ‘시진핑의 약점’이란 논문을 발표해 화제를 모았다.

한 기자가 “시 주석에게는 절대적으로 불리한 사실들을 놀라울 정도로 많이 폭로한 당신(차이 교수)을 중국 정부는 절대 용서할 것 같지 않은데 왜 그런 결심(논문 발표)을 했죠?”라고 물었다. 차이 교수는 “시진핑 정권의 3기 돌입을 막기 위해서였다”고 대답했다.(《문예춘추》 2023년 1월호 ‘내가 시진핑을 떠나게 된 이유’에서)

차이 교수에 의하면 중국 체제 내의 학자, 그리고 붉은 2세대(태자당을 위시한 중국공산당 2세대 간부)의 일부에서는 원래부터 시진핑에 대해 회의적이었다고 한다. 《문예춘추》 인터뷰에서 차이 교수는 이런 일화도 소개했다.

“2012년 가을 시진핑이 당 총서기에 선출되기 한 달 전의 일이었어요. 잡지사 기자가 내가 일하는 중앙당학교의 저명한 교수를 인터뷰하러 온 적이 있어요. 그 자리에 저도 동석했는데 취재를 끝낸 다음 기자가 그분에게 ‘결국은 시진핑이 총서기가 되겠죠?’라고 하자 그분이 ‘걔(시진핑)는 말이야, 지식이 모자라, 머리도 없어(他呀, 知識不够,知商不够)’라고 했어요. IQ가 낮다는 얘기죠.”

시진핑을 연구한 많은 학자의 일치된 견해 중 하나는 시진핑은 해놓은 일이 별로 없는 데다 학력 콤플렉스가 있다는 것이다. 중국의 명문대학을 나온 장쩌민(江澤民)이나 후진타오(胡錦濤) 전 총서기 등과는 달리 시진핑은 사실상 소학교 학력밖에 없다.

문화대혁명의 狂風

|

| 어린 시절 아버지 시중쉰과 함께한 시진핑(왼쪽). 가운데는 시진핑의 동생 시윈핑(習遠平). |

시진핑은 1953년 6월혁명 제1세대로 중화인민공화국 창건에 결정적인 공을 세운 8대 원로(元老)의 한 사람인 시중쉰(習仲勳)과 여성 혁명가 치신(齊心) 사이에서 4남매 중 셋째로 태어났다. 시진핑이 태어날 무렵 아버지 시중쉰은 중앙당 선전부장이라는 요직에 있었으므로 행복한 유년 시절을 보냈다. 중국 국가주석 류사오치(劉少奇), 중국 경제를 좌지우지했던 천윈(陳雲) 등 당 최고위 간부들의 자녀들이 다니는 베이하이(北海) 유치원을 다녔다. 베이징에서 베이하이로 불리는 지역은 중국 황제의 전용 공원이었던 베이하이공원, 마오쩌둥과 저우언라이(周恩來) 등 중앙 핵심 간부들의 주거가 모여 있는 중난하이(中南海)와 연결된 지역이다. 그 유치원에는 훗날 시진핑의 라이벌로 시진핑이 총서기가 된 후 투옥되는 보시라이(薄熙來)도 있었다.

시진핑이 아홉 살이 되던 1962년 여름 행복한 소년 시절은 막을 내린다. 아버지가 우파(右派)로 몰려 실각한 것이다. 중국공산당 설립 초기 혁명가의 한 사람이었던 류즈단(劉志丹)에 관한 소설 출판을 허가했다는 죄였다. 그때만 해도 베이징에서 쫓겨나지는 않았다. 덕분에 시진핑은 소학교를 베이징에서 마치고 1965년 9월 베이징시 81중학교에 입학했다. 그 이듬해에 문화대혁명이 시작되자 중학교는 해체되고 시중쉰은 베이징에서 추방됐다. 시진핑의 학력도 여기서 사실상 끝나버렸다.

그 후 중학교에 학적(學籍)은 두고 있었으나 공부를 계속할 수는 없었다. “지식이 많으면 많을수록 반동”이라는 마오쩌둥의 말을 철석같이 믿었던 학생들은 빨간색 홍위병 완장을 차고 허구한 날 자기들을 가르치던 교사들을 운동장으로 끌어내 투쟁대회를 벌였다. 머리를 우스꽝스럽게 마구 깎은 다음 종이로 만든 고깔모자를 씌우고 ‘나는 반동분자입니다’라고 쓴 팻말을 앞가슴에 매단 후 거리를 끌고 다니기도 했다. 아버지가 반동으로 몰렸던 시진핑도 반동학생으로 몰려 홍위병들이 조직하는 비판투쟁 대회에 끌려 나가기 일쑤였다.

|

| 산시성 옌안시 옌촨에 내려가 있던 시절의 시진핑. 시진핑은 이 시절을 긍정적으로 기억하고 있다. |

마오쩌둥은 학제(學制)는 단축해야 한다며 소학교는 5년, 중학교와 고등학교 교육은 합해서 4년으로 줄이고 대학은 문을 닫았다. 문화대혁명 때 실각했던 덩샤오핑(鄧小平)이 병석에 있는 저우언라이를 대신하기 위해 1973년 3월 베이징으로 복귀한 후 다시 대학생을 모집하기로 했다. 다만 대입 시험을 치르는 대신 생산 현장에 있는 농민·노동자·병사들이 추천하는 사람을 대학에 보내는 제도로 바뀌었다. 대학 입학 조건은 명문화된 규정이 없었으나 젊고 결혼하지 않은 공산당원이 첫째로 꼽혔다. 그만큼 젊은 나이에, 그것도 결혼하기 전에 공산당원이 되는 것은 하늘의 별따기였다.

시진핑은 마을에 내려간 지 6년 만인 1974년 1월에 11번의 끈질긴 도전 끝에 공산당원이 되었다. 이는 시진핑이 특별한 존재였기에 가능했다. 베이징 출신의 ‘지식청년’인 데다, 숙청으로 밀려났다고는 해도 높은 중앙 간부의 자제였기 때문이다. 그런데도 허드렛일을 마다하지 않고 생산대대 대장(촌마다 크기에 따라 1개 대대 혹은 5개 대대로 나누어 집단 농사를 지었다)까지 하면서 뽐내는 일도 없었다고 한다. 공산당에 입당하면 대학에 추천받을 확률이 높아 경쟁이 치열했다. 유능한 젊은이가 마을을 빠져나갈까 봐 결혼 전에 당원이 되지 못하게 하기도 했다. (필자의 두 형님도 이 제도의 혜택을 받아 대학생이 됐다. 큰형은 군 출신이었고 둘째 형은 농민들의 추천을 받아 대학에 진학했다.) 이 시기의 대학생을 중국에서는 ‘공농병(工農兵)대학생’이라고 부른다.

시진핑은 농촌에서 생활했던 7년 동안을 회상하며 이렇게 말한 적이 있다.

“그때 나는 두 가지를 터득했습니다. 하나는 ‘현실적’(‘주어진 현실을 그대로 받아들인다’는 뜻)이란 무엇인가 하는 것이었고, 또 하나는 자신감이었습니다.”

1978년 베이징의 대학 풍경

시진핑이 공농병대학생이 되어 베이징에서 보낸 시절에 대해서는 시진핑의 전기(傳記)를 읽어도 기록이 없다. 시진핑 자신도 그 시절을 떠올리는 일이 별로 없다. 중국의 젊은이로서 1970년대 말~1980년대 초를 살아본 사람이면 잊을 수 없는 일들이 많아 남아 있는 법인데 그에 대한 이야기가 없는 것이 조금 이상하다.

시진핑이 대학을 졸업한 시기는 1979년 4월이다. 필자 역시 베이징에서 대학을 다닐 때였다. 잠깐이었지만 필자가 다니던 대학과 그리 멀지 않은 곳에서 시진핑도 대학에 다니고 있었던 것이다.

1978년 가을부터 중국에서는 10년 동안 농촌이나 공장에 파묻혀 기회를 노리고 있던 모든 젊은이에게 입학시험을 통해 대학에 갈 수 있는 기회가 주어졌다. 지방에 사는 주민은 정부허가증 없이는 베이징행 기차표도 살 수 없었던 시절에 베이징에 갈 수 있는 유일한 방법은 대입 시험에 합격하는 것이었다. 베이징에 처음 도착했을 때 필자는 별천지에 와 있는 자신을 발견하고 묘한 감동을 느꼈다.

그때 베이징은 정치적으로나 문화적으로나 대변혁을 경험하고 있었다. 퇴폐적인 반동문화라고 배격했던 디스코 음악이 처음으로 퍼지기 시작했다. 달콤한 멜로디의 덩리쥔(鄧麗君) 노래가 유행했다. ‘자본주의 세계 중에서도 제일 나쁜 나라’로 배워왔던 일본 문화가 봇물처럼 쏟아져 들어왔다. 주말이 되면 대학생들은 요한 슈트라우스의 ‘아름답고 푸른 도나우’ ‘봄의 왈츠’에 맞춰 사교댄스를 추곤 했다.

공산당 간부들도 마찬가지였다. 시진핑의 전임자인 후진타오 총서기는 희로애락(喜怒哀樂)의 감정을 내비치지 않기로 유명한 사람인데도 일본의 유명 배우 다카쿠라 겐(高倉健), 여배우 나카노 요코(中野良子)의 열렬한 팬이었다고 한다. 후진타오가 공청단 중앙간부 시절(1982년 공청단 중앙서기처 서기 취임)인 1980년대 초에 중국 인민들을 열광시킨 일본 영화 〈그대여 분노의 강을 건너라[‘君よ憤怒の河を涉れ’, 중국에서는 〈추포(追捕)〉라는 제목으로 개봉]〉를 보고 다카쿠라 겐과 연인 역을 맡았던 나카노 요코에게 매료됐다고 한다. 다카쿠라는 권세에 굴복하지 않는 굴강(屈强)한 사나이로 등장하는데, 그런 캐릭터에 중국인들은 열광했다. 그런데 그때 베이징에서 대학 시절을 보낸 시진핑에게는 그런 감동이 없었는지 이렇다 할 에피소드가 남아 있지 않다.

스스로 지방으로 내려가다

시진핑이 어떤 사람인지를 이해하기 위해서는 여기까지의 경력이 아주 중요하다. 그가 공농병대학생이 되어 화학지식을 얼마나 익혔는가 하는 점은 그리 중요하지 않다. 그 후 시진핑은 화학과는 전혀 상관없는 인생을 걸었다.

대학을 졸업한 시진핑은 어머니의 소개로 중앙군사위원회 판공청(비서실)에 취직, 겅뱌오(耿飆) 군사위원회 비서장의 비서가 된다. 당시도 지금도 일반인들은 상상도 할 수 없는 특혜였다. 대학을 졸업하고 일약 중국인민해방군 실권자인 겅뱌오를 보좌하는 지위에 오른 것이다. 비서 시절 시진핑은 겅뱌오를 따라 3군을 시찰하고 다녔고 인사에도 관여했다. 그 위세가 어느 정도였는가는 가히 상상할 수 있다.

시진핑이 누구나 부러워하는 직위를 버리고 허베이(河北)성 정딩(正定)현 시골로 내려간 것은 1982년 3월이다. 시진핑이 이런 선택을 한 배경에는 겅뱌오가 덩샤오핑과 불화를 빚어 그로 인해 정치 생명이 위험해졌던 것과 연관 있다고 보는 시각도 있다.

훗날 시진핑은 그때 일을 회상하며 이렇게 말했다.

“당시 많은 사람이 이 선택을 이해하지 못했습니다, 겅뱌오 비서장도 ‘자네가 기층(基層)으로 내려가겠다면 돕겠네만, 꼭 지방에 내려갈 필요는 없지 않은가? 야전부대도 괜찮지 않겠나?’라며 만류했습니다.”

이 부분을 두고 중국 미디어는 “시진핑은 한가롭게 시간을 보내는 것이 불안하고 초조했으며 하루빨리 기층에 내려가 인민과 같이 살고 싶어 했다”고 묘사한다(샹장위 《시진핑과 조력자들》.

이유는 어찌 됐든 간에 좋고 나쁨을 떠나 이 결정이 오늘의 시진핑을 만든 것은 틀림없다. 시진핑이 군(軍)에 남아 있었으면 그저 중국의 많고 많은 장성 가운데 하나가 됐을 가능성이 높다. 중국에서도 군의 지위는 다른 사회주의 국가에서와 마찬가지로 그 어떤 직업보다 위상이 높지만, 근본적으로 당(黨)을 지휘하지는 못한다. 당이 군뿐만 아니라 모든 분야를 지도하기 때문이다.

그러니 국가의 지도자가 되려면 당을 움직이는 포지션에 있어야 함은 더 말할 나위도 없다. 시진핑이 이런 철칙을 이해하고 있었고 또 장래 통치자가 되려는 야심이 있어서였는지는 아무도 모른다.

시진핑은 왜 마오쩌둥을 존경할까

이와 같은 시진핑의 경력을 보면 도저히 이해할 수 없는 두 가지 의문점이 생긴다. 하나는 마오쩌둥에 의해 아버지 시중쉰은 17년이라는 긴 세월을 암울하게 보냈고 자신은 청춘을 황토 고원의 토굴집에서 보냈는데 왜 그토록 마오쩌둥을 존경하고 따라 하려고 하는가 하는 점이다. 두 번째는 시진핑이 왜 중국의 이 시대 다른 지도자보다 훨씬 폐쇄적이고 권위적이며 공격적이기까지 한가 하는 점이다.

이를 알기 위해서는 시진핑의 강권통치의 원점은 어디서 찾아야 하며 국내외의 지탄을 받으면서도 3기 연임(連任)을 고집하고 권력을 독차지하려 하는 ‘독재자의 기질’은 언제 어디서 형성된 것이냐를 이해할 필요가 있다. 하지만 일본에서 홍수처럼 쏟아져 나오는 시진핑에 관한 서적들을 다 찾아봐도 아직은 이렇다 할 답을 제시하지 못하고 있다.

일각에서는 시진핑이 중국공산당 총서기로 선출된 후 보여준 통치방식, 즉 전체 인민을 물리적·사상적으로 철저히 통제·감시하는 마오쩌둥 방식을 사용하는 것에 대해 처음에는 호의적으로 받아들이는 경향이 있었다. 그런 방식에 전적으로 찬성하는 것은 아니었지만, 필자도 2012년 당시만 해도 시진핑을 좋게 보려고 했음을 고백한다. 시진핑이 먼저 탐욕에 빠져 도덕이 실종된 중국 사회를 청소하고 기강을 바로잡기 위해 강권정치를 펴면서 부패한 관료들을 쳐낸 다음에 중국의 민주화를 질서 있게 추진할 수도 있다고 생각했던 것이다. 그 후 시진핑이 보여준 언동은 그가 그런 가치관의 지도자가 전혀 아니었음을 보여준다. 일본의 많은 학자·정치가도 필자와 비슷한 생각을 갖고 있다가 기대를 접었음은 그동안 일본에서 출간된 여러 시진핑 관련 서적에서도 확인된다.

“나는 옌안 사람이오”

|

| 시진핑은 3기 집권에 성공한 후인 2022년 10월 27일 당 지도부를 이끌고 중국공산당 혁명 성지인 산시성 옌안을 방문, 마오쩌둥의 거처 등을 둘러보았다. 사진=신화/뉴시스 |

신화통신에 의하면 그 자리에서 시진핑은 “당시 우리 당과 군은 적들의 군사적 포위와 경제 봉쇄로 고난의 나날을 보냈지요” “우리는 그때의 자력갱생(自力更生) 고난을 극복한 투쟁정신을 절대 버려서는 안 됩니다”라고 했다. 미국을 비롯한 서방세계의 중국에 대한 압력을 염두에 둔 발언이었음은 더 말할 나위도 없다.

3연임에 성공한 시진핑은 왜 공산당 최고 지도부 멤버를 대동하고 옌안을 찾았을까. 시진핑의 원점은 옌안에 있고 가치관도 옌안에서 기인하기 때문일 것이다.

시진핑은 마오쩌둥이 자주 사용했다는 “나는 옌안 사람이오”라는 말을 입에 올리는 경우가 많다고 한다. 옌안은 시진핑이 청춘 시절을 보낸 제2의 고향이자 아버지의 고향이다. 옌안은 마오쩌둥이 중국혁명을 완성하는 데 결정적인 역할을 했던, 말 그대로 ‘혁명의 보루’이기도 했다. 마오쩌둥이 이끄는 공농홍군(工農紅軍)이 국민당군의 소탕 작전을 피해 2만5000리 ‘장정(長征)’을 거쳐 도착한 곳이 옌안이었다. 그때 마오쩌둥이 이끄는 패잔병을 따뜻이 맞아준 곳이 옌안의 서북혁명근거지였는데, 이 근거지를 지키고 있었던 주요 인물이 시진핑의 아버지 시중쉰이었다.

너무나도 중국적인…

시진핑은 다정다감했던 청소년기에 서북지구의 척박한 황토고원의 농촌에서 보내면서 나름 큰 깨달음이 있었던 것으로 보인다. 산시 사람들의 생존 방식, 즉 몇천 년을 척박한 땅에서 살아오면서 익힌 처세술이나 가치관을 몸으로 받아들였는지도 모른다. 시진핑은 산시 사람들이 그런 것처럼 말수가 적고 촌스럽게까지 보이지만 속내를 내비치지 않고 자신의 목적을 달성하기 위해서는 참고 견디는 처세술의 달인이었다고 할 수 있다. ‘중국인들이 다 그렇지 않은가’라고 하는 사람도 있으리라. 그런 의미에서 시진핑은 ‘너무나도 중국적’인 중국인이라고 할 수 있다.

일본인들은 이런 시진핑과 중국을 어떻게 상종해야 될지를 고민하고 있고, 요즈음은 ‘중국 없이 살아가는 방법’을 조용히 준비하고 있다.⊙