⊙ 시진핑 이후 문화예술에 대한 간섭 심해지면서 중국 가요·사극·영화 경쟁력 상실

⊙ 88서울올림픽 즈음해 중국 영화 〈부용진〉 〈패왕별희〉 〈붉은 수수밭〉 등 수입돼 한국 영화계에 자극

⊙ 1997년 드라마 〈사랑이 뭐길래〉, 1998년 K팝그룹 H.O.T.의 정규 2집 앨범으로 韓流 열풍 시작

⊙ 사회·문화적으로 보다 개방적인 시장의 콘텐츠가 상대적으로 폐쇄적인 시장으로 흘러내려가는 구조

이문원

《뉴시스이코노미》 편집장, 《미디어워치》 편집장, 국회 한류연구회 자문위원, KBS 시청자위원, KBS2 TV 〈연예가중계〉 자문위원, 제35회 한국방송대상 심사위원 역임 / 저서 《언론의 저주를 깨다》(공저), 《기업가정신》(공저), 《억지와 위선》(공저) 등

⊙ 88서울올림픽 즈음해 중국 영화 〈부용진〉 〈패왕별희〉 〈붉은 수수밭〉 등 수입돼 한국 영화계에 자극

⊙ 1997년 드라마 〈사랑이 뭐길래〉, 1998년 K팝그룹 H.O.T.의 정규 2집 앨범으로 韓流 열풍 시작

⊙ 사회·문화적으로 보다 개방적인 시장의 콘텐츠가 상대적으로 폐쇄적인 시장으로 흘러내려가는 구조

이문원

《뉴시스이코노미》 편집장, 《미디어워치》 편집장, 국회 한류연구회 자문위원, KBS 시청자위원, KBS2 TV 〈연예가중계〉 자문위원, 제35회 한국방송대상 심사위원 역임 / 저서 《언론의 저주를 깨다》(공저), 《기업가정신》(공저), 《억지와 위선》(공저) 등

- 중국의 限韓令 이후 BTS 등 한류 스타들은 세계로 진출했다. 사진은 작년 3월 15일 제63회 그래미 어워드에서 공연하는 BTS. 사진=AP/뉴시스

K팝 한류(韓流) 관련 흥미로운 소식이 6월 18일 자 홍콩 《사우스차이나모닝포스트》 보도를 통해 알려졌다. 6월 10일 새 앨범 〈프루프(Proof)〉를 발표한 세계적 K팝그룹 방탄소년단(BTS) 관련으로다. 신문은 방탄소년단 멤버 뷔의 중국 소셜미디어(SNS) 팬클럽이 새 앨범 발매 당일에만 349만 달러(약 45억원)어치의 음반을 구매했다고 전했다. 이들은 2019년에도 방탄소년단 앨범을 175만 달러어치 구매한 바 있는데, 그사이 구매량이 배나 불어난 것이다. 이 같은 성장세가 중국 정부의 한한령(限韓令) 와중에 이뤄지고 있다는 점이 더 놀랍다.

이에 《사우스차이나모닝포스트》와 인터뷰한 중국 창춘의 대학생 스텔라(21) 씨는 “중국 정부가 단속한다고 한류 팬들이 열정을 잃지는 않는다”며 “오히려 최근 더 많은 사람이 한류에 끌리고 있다고 생각한다”고 밝혔다. 또 “중국 정부가 K팝그룹의 TV 출연을 금지해도 모두가 소셜미디어를 통해 K팝 스타와 관련된 모든 것에 대해 얘기한다”고도 했다.

그럼 유튜브 등 소셜미디어 접속을 차단하는 중국에서 이들은 어떻게 그에 접근하는 걸까. 인터뷰에 응한 베이징의 릴리(24) 씨는 “유튜브 등 중국에서 금지된 사이트는 가상사설망(VPN)을 통해 접속한다”고 설명했다. 차단을 우회(迂廻)해서 각종 소셜미디어에 접속하고 있다는 얘기다. 이 정도 열정과 배짱이니 지난해 9월 중국 정부에서 웨이보의 K팝 팬클럽 22개 계정을 정지시키는 등 초강수 조치를 취해도 끄떡없는 것이다.

완화되는 限韓令

이처럼 한한령으로 불리는 중국 정부의 한류 금지령이 차례로 무력화(無力化)되다 보니 근래 중국 정부 측에서는 조금씩 한한령을 풀어주는 쪽으로 가닥을 잡은 모양새다. 지난 3월 3일에는 한한령 이후 처음으로 한국 TV 드라마가 중국 당국 심의를 통과해 방영되기도 했다. 중국 온라인 동영상서비스 아이치이에서 방영된 JTBC 드라마 〈밥 잘 사주는 예쁜 누나〉다. 이어 중국판 유튜브라 불리는 비리비리에서도 tvN 드라마 〈인현왕후의 남자〉와 〈또 오해영〉 〈슬기로운 감빵생활〉 등이 연이어 공개됐다.

지난해 12월 나문희 주연 영화 〈오! 문희〉가 중국 극장가에 선보일 때만 해도 아직 인상은 달랐다. 2022년 8월 24일 한중수교(韓中修交) 30주년을 맞아 선포된 ‘2021~2022 한중 문화 교류의 해’ 차원 제스처라는 평가가 많았다. 그러나 연이은 한국 드라마 통과 이후부터는 ‘막아도 막아도 안 되니’ 차라리 속도를 조절해가며 한류를 풀어주는 쪽으로 출구를 재고 있는 게 아니냐는 해석이 늘어나는 추세다. 그리고 이것이 한중수교 30주년을 맞이한 2022년 지금의 한중 문화 교류 현실이다.

1992년 한중수교 이래 사반세기 동안 꾸준히 교류의 규모는 커져만 가다가, 2016년 ‘사드(THAAD) 사태’ 이후 한한령으로 크게 위축된 뒤, 다시 6년이 지나 그런 조치들이 무력화되면서 또 다른 국면(局面)을 맞이하고 있는 현실. 간단히 줄이자면 이런 식이지만, 사실 그동안에도 벌어진 일들은 많다.

중국 영화가 안겨준 충격

사실 1992년 한중수교 이전부터도 중국 대중문화 콘텐츠는 한국 시장에 유입되고 있었다. 1988년 세계가 한국으로 모여드는 서울올림픽을 맞아 노태우 정부의 공산권(共産圈) 영화 해금(解禁) 조치가 내려지면서 1988년 9월 10일 소련 영화로서 최초로 〈전쟁과 평화〉가 국내 개봉했다. 같은 해 말 〈모스크바는 눈물을 믿지 않는다〉도 개봉했다. 중국 영화 역시 정확히 같은 때 한국 시장 입성에 성공한다. 1988년 12월 17일 개봉한 〈서태후〉가 최초다. 이어 1989년에는 중국 영화 국내 개봉 러시가 이뤄져 〈부용진〉과 〈붉은 수수밭〉 등은 흥행 성공까지 맛봤다.

그중 서울 호암아트홀에서 개봉한 〈부용진〉이 특히 한국 관객들에게 큰 충격을 안겨줬다. 놀랍게도 1966년부터 1976년까지 벌어진 중국의 문화대혁명(文化大革命)을 비판적으로 다룬 영화였기 때문이다. 1960년대 중국의 작은 마을 부용진을 무대로, 두부 가게를 경영하던 여인과 인텔리 남성이 문화대혁명을 맞아 부르주아로 몰려 징역형을 받는 등 고초(苦楚)를 겪는 과정을 그렸다. 마오쩌둥(毛澤東)의 문화대혁명을 정면으로 부정하는 주제에 한국 언론 미디어에서는 “중국 영화가 탈(脫)이데올로기 물결을 타고 서서히 원상을 회복하기 시작했다”며 찬사를 아끼지 않았다. 영화를 감상한 관객들 역시 중국이 서서히 민주화(民主化)돼 가고 있다는 확신을 얻어 문화 교류 차원에서 안심해도 될 상대로 여기기 시작했다.

그렇게 중국 영화는 한동안 한국에서 큰 인기를 누렸다. 특히 장이머우(張藝謀) 감독의 〈붉은 수수밭〉과 〈홍등〉, 그리고 천카이거(陳凱歌) 감독의 〈패왕별희〉 등이 엄청난 미학적(美學的) 완성도로 세계 영화제를 휩쓸면서 국내 영화학도 사이에서 “이제 영화 공부하러 중국으로 유학 가야 하는 것 아니냐”는 얘기까지 돌 정도였다.

‘夏日韓流’ ‘一陳韓流’

그러다 이뤄진 1992년 한중수교는 실질적으로 정반대 전개, 즉 한국 대중문화 콘텐츠가 중국으로 유입되는 계기를 마련했다고 봐야 한다. 중국에서 한류는 TV 드라마부터 시작됐다.

수교 이듬해인 1993년 바로 MBC 드라마 〈질투〉가 중국 국영방송 CCTV를 통해 방영됐고, 이는 한국 연속 드라마가 해외 지상파 방송에서 방영된 최초의 사례였다. 물론 처음에는 이렇다 할 반응이 오지 않았다. 서로 크게 다른 사회 분위기 탓에 젊은 신세대 연애풍속도를 다룬 트렌디 드라마로선 바로 반응이 오기 힘들었던 것이다. 그러나 수년에 걸쳐 한국 사정과 배경 등에 친숙해지면서 1997년 MBC 드라마 〈별은 내 가슴에〉부터 반응이 오기 시작, 같은 해 MBC 드라마 〈사랑이 뭐길래〉가 역대 수입 외화 사상 시청률 2위(4.3%)를 기록하면서 비로소 ‘한국 드라마 열풍’으로 접어들기 시작했다.

열기는 곧 K팝으로 번졌다. 1998년 K팝그룹 H.O.T.의 정규 2집 앨범이 중국에서 5만 장 이상 판매되는 기염을 토했고, 1999년에는 한국 남성 듀오 클론이 베이징에서 단독 콘서트를 열기에 이른다. 중국 정부 허가를 받아 열린 최초의 K팝 유료 콘서트로서 베이징 공인체육관에서 1만6000여 관객의 환호를 받았다. 그리고 2000년에는 지금까지도 회자(膾炙)되는 H.O.T.의 대규모 베이징 공인체육관 콘서트가 펼쳐졌다.

이처럼 대중문화계 전(全)방위적 붐이 형성되면서 중화권 언론미디어에서 등장한 표현이 ‘하일한류(夏日韓流)’ ‘일진한류(一陳韓流)’ 등이었고, 여기서 한류(韓流)라는 용어가 생겨나 현재까지 이르게 된 것이다.

인천방송을 먹여 살린 〈황제의 딸〉

한편, 같은 시기 중국 대중문화 콘텐츠도 한국에서 점차 영역을 넓혀나갔다. 영화를 넘어 TV 드라마까지 소화되기 시작한 것이다. 인천방송(현 경인방송)에서 1999~2000년 방영된 대만 CTV와 중국 후난TV 합작 드라마 〈황제의 딸〉이 그 주역이었다. 18세기 청(淸)나라 건륭제(乾隆帝) 시절을 다룬 사극(史劇)으로 수도권에서 4% 시청률을 기록하며 당시 야구선수 박찬호 등판 경기 중계와 함께 ‘인천방송을 먹여 살린 양대 콘텐츠’라는 평가를 받았다. 하도 열풍이 거세다 보니 당시 한국 정부에서 위기감을 느껴 지상파 방송 3사에 중국 드라마 방송 금지령을 내렸다는 과장된 보도까지 국내에서 등장할 정도였다.

이렇듯 한중수교 이후 대략 10년 동안 한국과 중국 간 문화 교류는 그야말로 더할 나위 없이 이상적인 구도로 진행됐다. 중국에서도 한류 열풍이 일었고, 한국에서도 중국 대중문화 콘텐츠는 큰 사랑을 받고, 세계 3대 국제영화제 수상 영화들을 통해 일정 부분 존경과 존중까지 얻어냈다. 그러나 이처럼 이상적인 문화 교류는 2000년대 들어 점차 다른 모습으로 바뀌게 된다.

가장 먼저, 중국 영화에 대한 국내의 인상이 조금씩 달라지기 시작했다. 한국에서 처음 주목받고 존중받은 중국 영화들은 대부분 중국 영화 5세대 감독들 작품이었다. 문화대혁명으로 폐교됐던 베이징전영학원(北京電影學院)이 마오쩌둥 사후인 1978년 다시 문을 열어 그 첫 신입생 중 감독이 된 이들을 5세대 감독이라 부른다. 이들 중에서 〈붉은 수수밭〉으로 베를린국제영화제 황금곰상을 수상한 장이머우와 〈패왕별희〉로 칸국제영화제 황금종려상을 수상한 천카이거 등 세계적 거장(巨匠)들이 나왔다.

중국 영화의 한계

그리고 이들은 대부분 문화대혁명을 본격적인 소재로 다루며 강렬하게 비판했다. 이들 모두 문화대혁명 기간 억압적인 분위기에서 청소년기를 보냈기에 그 트라우마를 표출하는 것이라는 해석이 뒤따랐다. 그런데 이들은 시간이 지나도 계속 문화대혁명 얘기만 반복했다. 동(同)시대 중국 사회 문제나 딜레마, 정치적 비판점 등에 대해서는 이상스러울 정도로 언급 자체를 꺼렸다. 늘 모든 게 문화대혁명으로만 돌아가고, 그러다 보니 1990년대 후반 즈음부터는 세계 영화계도 점차 그에 질리기 시작했다. 대체 똑같은 소재로 몇 번을 우려먹는 것이냐는 비판이 쏟아졌다.

상황을 이해하게 된 건 그로부터 얼마 지나지 않아서다. 1976년 마오쩌둥이 사망하고 1979년 덩샤오핑(鄧小平)이 집권한 이후, 마오쩌둥 시절의 반우파투쟁(反右派鬪爭), 대약진운동(大躍進運動), 문화대혁명 등은 문화 콘텐츠 속에서 ‘비판해도 상관없는’ 소재가 됐던 것이다. ‘덩샤오핑의 중국’과 그 체제, 즉 현실 권력을 비판해선 안 되는 것은 물론이다. 그러니 ‘덩샤오핑의 중국’은 5세대 감독들 사이에서 거의 다뤄지지 않거나 ‘너무 욕심부리지 말고 서로 도와가며 살라’는 도덕 교과서 수준의 현실 진단만 등장했던 것이다.

아닌 게 아니라 5세대 감독 기수였던 장이머우와 천카이거는 동어반복(同語反覆)이라는 비판에 직면한 뒤, 〈책상서랍 속의 동화〉 〈집으로 가는 길〉 등 중국 시골마을의 소박한 삶을 다룬 인정극(人情劇)을 거쳐 〈시황제 암살〉 〈영웅〉 등 초대형 사극 블록버스터로 전향하는 모습을 보였다. 그러니 한국에서도 중국 영화에 별다른 가능성을 발견하지 못해 인기가 시들해졌고 비평적으로도 거의 거론되지 않았다. 이후 장이머우는 사상 최대의 중국 정부 주도 행사인 2008년 베이징올림픽 개폐막식 감독, 천카이거는 중국에서 항미원조(抗美援朝) 전쟁이라 왜곡하는 6·25전쟁 소재 프로파간다 영화 〈장진호〉를 연출해 그의 대표작 〈패왕별희〉에서 비판한 문화대혁명 주범 마오쩌둥을 우상화(偶像化)하는 모습까지 보였다.

중국판 ‘건전가요’로 둔갑한 ‘꿍따리 샤바라’

대중음악 분야도 상황은 크게 다르지 않았다. 빠르게 서구화(西歐化)되는 한국 대중음악시장에서 중국 대중음악은 애초 이렇다 할 입지를 굳히지 못하는 상태였다. 그런 중 문화적 공감 차원에서 더더욱 이질감(異質感)을 불어넣는 계기들이 생겨났다.

대표적으로, ‘중국판 꿍따리 샤바라’ 건이 있다. 앞선 클론의 1996년 히트곡 ‘꿍따리 샤바라’는 대만에서의 대히트에 이어 1999년 중국 대중음악계 사대천후(四大天后) 중 하나로 불리던 쑨웨(孫悅)에 의해 ‘쾌락지남(快樂指南·즐거움 안내서)’이라는 제목으로 리메이크됐다. 그런데 이 노래가 몇몇 한중문화행사를 통해 국내에도 소개되면서 그 바뀐 가사를 두고 국내 대중음악 팬들 사이에서 화젯거리가 됐다. ‘쾌락지남’ 가사는 다음과 같다.

“욕심을 내려놓으면 즐거워져 / 담배를 끊고 술을 줄이면 즐거워져

바르고 당당하면 즐거워져 / 친구에게 친절하면 즐거워져

노인들을 공경하면 즐거워져 / 사랑하면 즐거워져

좋은 마음은 언제나 즐거움의 지름길”

물론 애초 ‘꿍따리 샤바라’도 이렇다 할 인상이 남지는 않는 전형적인 여름노래 가사다. 희망적이고 긍정적이며 그야말로 여름 휴가철에 듣기 좋은 가벼운 가사. 그러나 중국 리메이크처럼 경직(硬直)된 도덕 교과서 내용은 아니었다. 이를 두고 한동안 국내 PC통신 등의 커뮤니티에서는 “중국 노래 가사는 옛날 건전가요 같다”는 얘기가 돌았다. 1970~80년대 정부 시책으로 ‘바른 국민정서 함양(涵養)’을 위해 대부분의 국내 대중음악 음반에 한 곡씩 들어가 있던 노래들, ‘어허야 둥기둥기’ ‘시장에 가면’ ‘아! 대한민국’ 등 말이다.

그런데 당시 한국 대중음악은 H.O.T. 등 1020세대 타깃 K팝그룹들까지도 강렬한 사회비판 가사를 담는 게 유행이었다. 그러니 더더욱 젊은 층 중심으로 중국 대중음악에 의식적으로나 정서적으로 교감하기 어렵다는 인식을 갖게 됐고, 자연스럽게 흥미와 관심도 잃게 됐다.

중국 史劇의 몰락

한편, 이런 문제에서 어느 정도 자유로울 수 있는 중국 TV 사극은 2000년대 들어 또 다른 원인으로 자리를 잃게 된다. 애초 홍콩과 대만 등지의 중화권 TV 사극이 국내에 쉽게 진입할 수 있었던 건 한국 사극보다 큰 제작 규모에 퓨전사극, 통속사극을 지향하고 있었기 때문이다. 1990년대 중반 사극과 범죄 수사극을 퓨전시켜 엄청난 반향을 일으킨 대만 CTV 사극 〈판관 포청천〉이 한 예다. 당시 한국에서는 정사(正史) 중심 정통사극이 대부분이었기에 중화권 사극은 차별성을 갖고 승승장구할 수 있었다.

그러나 1996년 한국 블록버스터 사극의 효시라 불리는 KBS1 〈용의 눈물〉이 대성공을 거두면서 한국 사극 규모도 점차 중국 사극에 못지않아졌고, 2003년 MBC 〈다모〉와 함께 퓨전사극 시대도 막이 올랐다. 한국 사극에 다양성과 제작 규모가 확보되니 중국·홍콩·대만 등지 중화권 사극이 차지하던 시장 지분(持分)도 점차 줄어들게 되었다. 결국 해외 콘텐츠가 키워놓은 시장을 자국 콘텐츠가 ‘따라잡기’에 성공해 대체해버린 경우라 볼 수 있다.

그렇게 한중수교 후 첫 10년간 활발했던 쌍방 문화 소비는 막을 내리고, 2000년대 들어선 ‘한국은 문화 콘텐츠를 중국에 팔기만 하고, 중국은 사들이기만 한다’는 일방적 구도가 형성됐다.

2022년 현재까지 이 구도가 바뀐 일은 없다. 본래 모든 문화 흐름은 열린 곳에서 닫힌 곳으로, 즉 사회·문화적으로 보다 개방적인 시장의 콘텐츠가 상대적으로 폐쇄적인 시장으로 흘러내려가는 구조다. 현시점에서 한국 대중문화시장에서 중국 콘텐츠가 이렇다 할 지분을 차지하는 분야는 사회·문화적 개방성과 별 관련 없는 게임 정도 외에 찾아보기 힘들다.

이후 벌어진 일들은 그간 한국 언론미디어 보도를 통해 많이들 인지하고 있을 듯싶다. 어떤 식으로 접근해도 한국에서 중국 대중문화 콘텐츠는 자리를 뻗어나갈 수 없고, 반대로 한국 콘텐츠는 이제 전 세계를 무대로 위세(威勢)를 떨쳐나가다 보니 중국 대중문화기업들도 2012년 즈음부터는 전략을 대대적으로 수정했다. 한국에 콘텐츠를 팔려는 의지를 접고, 대신 한국 대중문화기업에 자본을 투자해 지분을 차지하는 방향으로 말이다.

주로 K팝 기업들이 그 대상이 됐다. FNC엔터테인먼트는 지분의 22%를 쑤닝 유니버설 미디어에 약 330억원에 매각했고, SM엔터테인먼트는 알리바바 그룹에 지분 4%를 약 355억원에 팔았다. 예당 엔터테인먼트는 중국 미디어기업 상하이바나나계획문화발전회사와 계약을 맺고 한중합작기업으로 변모해 바나나컬쳐로 거듭났다. 판타지오는 중국 JC그룹 한국 지사 골드파이낸스코리아가 최대주주로 등극했다. 중국 3대 연예기획사 중 하나인 위에화는 YG엔터테인먼트, 플레디스엔터테인먼트 등 국내 유명 K팝 기업들과 합작으로 K팝그룹을 만들어내다 2016년 공식적으로 한국 지사를 설립한 뒤 아예 자체적으로 K팝 아티스트들을 내놓는 중국 회사가 됐다. 이 밖에도 많다.

轉禍爲福이 된 限韓令

그러나 이처럼 왕성한 흐름도 곧 2016년 ‘사드(THAAD) 사태’를 만나고, 이듬해 2017년부터 본격화된 한한령과 맞닥뜨리며 맥이 끊긴다. 상황을 담은 한경닷컴 2020년 7월 11일 자 기사 ‘엔터사, 중국 돈 먹다 체했다… 비극의 시작, 차이나 머니’ 일부를 보자.

〈판타지오, 화이브라더스코리아, 웰메이드 예당, 이들의 공통점은 매니지먼트로 입지를 다지고, 제작 등 다양한 부분으로 사업을 확장한 국내 대표 엔터사였다. 또한 중국의 대형 자본을 유치해 주목받았다는 공통점이 있다. 그리고 현재 중국 자본이 빠져나가면서 혼란에 휩싸였다는 점도 비슷하다. (중략) 한국 콘텐츠가 중국에서 큰 인기를 모으면서 중국의 대형 자본이 유치됐지만, 곧이어 한한령으로 배우와 가수 등 아티스트는 물론 한국과 중국의 교류까지 막히면서 기대는 우려로 전환됐다.〉

그런데 결과적으로 중국의 한한령은 오히려 한국 대중문화산업에 전화위복(轉禍爲福)의 계기가 됐다는 평가가 많다. 그를 기점으로 산업 전체의 중국 시장 의존 경향이 끊기고 전 세계로 눈을 돌리게 되면서 방탄소년단의 빌보드차트 1위, 〈기생충〉의 전 세계적 대히트와 아카데미상 수상, 넷플릭스 드라마 〈오징어 게임〉의 글로벌 신드롬 등을 낳게 됐다는 것이다. 단순 마케팅 측면에서 ‘손쉬운 시장’에 의존하려던 게으름을 극복했다는 차원을 넘어, 한한령 이후 한국 콘텐츠 자체의 방향성이 달라졌다는 평가가 많다.

특히 K팝 분야에서 그렇다. 한한령 직전 2~3년간 중국 시장 진입을 목표로 유난히 중국 취향에는 잘 맞는 대신 미국·유럽 등지 유행과는 동떨어진 K팝그룹들이 우후죽순(雨後竹筍) 등장했던 점을 돌이켜보면 그런 평가도 과장은 아니다. 그대로 산업이 흘러갔다면 2020년대 글로벌 K컬처 붐은 없었으리라는 분석이 지배적이다.

主旋律 영화와 古限令

한편 중국 대중문화 콘텐츠는 시진핑(習近平) 집권 이후 더더욱 자폐적인 프로파간다 방향으로 흘러갔다. 주선율(主旋律) 영화라 불리는 프로파간다 영화들이 블록버스터 주류를 차지하고 자국 콘텐츠에 대한 정치적 검열은 한층 심해졌다.

2015년에는 중국 문화행정부 측에서 ‘폭력적이고 범죄를 조장하며 사회적으로 해가 되는’ 120개 노래를 공개해 이를 삭제하지 않으면 처벌하겠다고 밝혔다. “나는 중국 여자는 싫어, 대만 소녀들이 좋아”라는 가사, “아무것도 하지 않는 동안 헛소리를 지껄이는 걸 좋아하는 사람들이 있지”라는 가사 등까지도 문제가 됐다. 2019년이 되자 영화 〈천녀유혼 2〉 주제가 ‘인간도’ 중 “젊은이가 분노하니 천지의 귀신이 운다. 대지와 강산은 어이하여 피바다가 됐나”라는 구절이 천안문 사태를 연상시킨다며 각종 플랫폼에서 삭제시키는 상황까지 발생했다.

그러면서 ‘마지막 글로벌 경쟁력’을 지녔다던 중국 통속사극, 고장극(古裝劇)마저도 통제에 들어가 스스로를 옭아매기 시작했다. 중국 국가광파전시총국(國家廣播電視總局) 측에서 “역사적 허무주의에 단호히 반대한다”며 “오락성을 위해 역사를 마음대로 희화화하거나 왜곡해선 안 된다”고 권고, 2019년 3월 25일 자로 TV와 웹드라마 플랫폼, 극장 등에서 사극 상영을 일시 금지시킨 바 있다. 바로 고한령(古限令)이다.

이런 식으로 표현의 자유를 억누르니 글로벌을 지향하는 도시 젊은 층에서 자국 콘텐츠에 매력을 느낄 리 없다. 그만큼 K팝과 K드라마 등의 인기는 높아져만 갔고, 그럴수록 중국 정부 측은 더더욱 한류를 탄압하다 결국 한복, 김치 등에 걸친 소위 문화공정(文化工程)으로까지 치닫게 된 것이다. 그러다 그 모든 방책이 실질적으로 무력화(無力化)되고 나니, 2022년 들어선 또 한한령을 완화시키는 흐름으로 가는 모습이다.

‘척 노리스 효과’

다시 서두의 중국 측 한한령 완화 분위기로 돌아가 보자. 이 같은 흐름이 한동안 지속되는 이유에 대해서는 위 언급한 내용들이 중점적으로 거론되고 있지만, 또 다른 해석도 존재한다. 이른바 ‘척 노리스 효과’를 우려한 완화 정책이 아니냐는 것이다. 〈델타 포스〉 〈매트 헌터〉 등으로 1980년대를 주름잡던 할리우드 액션배우, 그 척 노리스가 맞다. 루마니아 영화제작자들이 만든 2015년 작 다큐멘터리 〈척 노리스 대(對) 공산주의(Chuck Norris vs. Communism)〉를 통해 새삼 강조된 개념이다.

다큐멘터리는 1980년대 차우셰스쿠 공산독재정권 시절 루마니아를 조명한다. 해외여행도 금지되고 TV 채널 역시 하나로 줄여 국가가 통제하던 시절, 엔터테인먼트 거리라곤 찾아볼 수 없는 환경이 지속됐다. 이때 일련의 불법 사업자들이 〈록키〉 〈람보〉 〈더티 댄싱〉 등 할리우드 영화 영상에 무단(無斷)으로 루마니아어 더빙을 씌운 뒤 VHS 비디오테이프로 불법 복제해 암시장(暗市場)에서 큰 환영을 받았다. 그중 가장 인기 있었던 게 척 노리스 주연 액션영화들이다. 본래 문화적 학습이 충분치 않은 환경일수록 단순하고 알기 쉬운 권선징악(勸善懲惡) 영화들이 환영받는 법이다.

그런 식으로 루마니아 시민들은 공산독재 시절 동안 조악하게 더빙된 불법 복제 척 노리스 영화들과 함께 자유세계란 어떤 곳이며 자유란 무엇인지를 점차 깨닫게 됐다. 그리고 그런 문화적 학습들이 1980년대를 마감하던 1989년, 모두가 거리로 뛰쳐나와 차우셰스쿠 독재정권을 무너뜨리는 대중심리 동력 중 하나가 됐다는 얘기. 물론 이처럼 거창한 사연이 덧붙었다 해서 그 당시 척 노리스 영화들에 이렇다 할 중요한 메시지가 들어 있던 건 아니다. 그저 이렇게 재밌는 영화들을 못 보게 하는 자유의 부재(不在) 그 자체에 대한 분노가 1980년대 내내 누적되고 있었다는 해석이다.

限韓令 완화는 제스처에 불과

어쩌면 중국에서 〈밥 잘 사주는 예쁜 누나〉 〈슬기로운 감빵생활〉 〈또 오해영〉 등 한국 드라마들을 다시 방영하기 시작한 것도 이런 맥락에서 생각해봐야 할 필요도 있겠다. 이들 모두 한국에서는 2012~18년 사이 방영됐던 ‘철 지난’ 드라마들이라는 점에서 특히 그렇다. 그만큼 중국의 한류 팬들도 대부분 앞서 언급한 가상사설망(VPN) 등 불법경로를 통해 이미 시청한 드라마들이라는 얘기다. 그렇게 별다른 상업적 가능성이 딱히 존재하지 않는 콘텐츠임에도 왜 굳이 지금 시점에 수입해와 방영하고 있느냐는 것이다. 그런 점에서 오히려 한류를 다시 ‘풀어주고 있다’는 제스처 자체가 중요했으리라는 해석이 지배적이다.

그렇다면 앞으로는 어떻게 될까. 지금과 같은 한한령 완화 분위기가 과연 계속 이어질 수 있을까. 아무도 알 수 없다. 그리고 한중 문화 교류는 항상 바로 그 점이 가장 큰 문제였다. 도무지 미래를 가늠할 수가 없다. 이처럼 한중수교 30주년을 맞이한 한중 문화 교류의 미래는, 수교 이후 지금껏 언제나 그래 왔듯, 향후 어떤 모습으로 전개돼갈지 한 치 앞도 내다볼 수 없는 늘 같은 안갯속이다.⊙

이에 《사우스차이나모닝포스트》와 인터뷰한 중국 창춘의 대학생 스텔라(21) 씨는 “중국 정부가 단속한다고 한류 팬들이 열정을 잃지는 않는다”며 “오히려 최근 더 많은 사람이 한류에 끌리고 있다고 생각한다”고 밝혔다. 또 “중국 정부가 K팝그룹의 TV 출연을 금지해도 모두가 소셜미디어를 통해 K팝 스타와 관련된 모든 것에 대해 얘기한다”고도 했다.

그럼 유튜브 등 소셜미디어 접속을 차단하는 중국에서 이들은 어떻게 그에 접근하는 걸까. 인터뷰에 응한 베이징의 릴리(24) 씨는 “유튜브 등 중국에서 금지된 사이트는 가상사설망(VPN)을 통해 접속한다”고 설명했다. 차단을 우회(迂廻)해서 각종 소셜미디어에 접속하고 있다는 얘기다. 이 정도 열정과 배짱이니 지난해 9월 중국 정부에서 웨이보의 K팝 팬클럽 22개 계정을 정지시키는 등 초강수 조치를 취해도 끄떡없는 것이다.

완화되는 限韓令

이처럼 한한령으로 불리는 중국 정부의 한류 금지령이 차례로 무력화(無力化)되다 보니 근래 중국 정부 측에서는 조금씩 한한령을 풀어주는 쪽으로 가닥을 잡은 모양새다. 지난 3월 3일에는 한한령 이후 처음으로 한국 TV 드라마가 중국 당국 심의를 통과해 방영되기도 했다. 중국 온라인 동영상서비스 아이치이에서 방영된 JTBC 드라마 〈밥 잘 사주는 예쁜 누나〉다. 이어 중국판 유튜브라 불리는 비리비리에서도 tvN 드라마 〈인현왕후의 남자〉와 〈또 오해영〉 〈슬기로운 감빵생활〉 등이 연이어 공개됐다.

지난해 12월 나문희 주연 영화 〈오! 문희〉가 중국 극장가에 선보일 때만 해도 아직 인상은 달랐다. 2022년 8월 24일 한중수교(韓中修交) 30주년을 맞아 선포된 ‘2021~2022 한중 문화 교류의 해’ 차원 제스처라는 평가가 많았다. 그러나 연이은 한국 드라마 통과 이후부터는 ‘막아도 막아도 안 되니’ 차라리 속도를 조절해가며 한류를 풀어주는 쪽으로 출구를 재고 있는 게 아니냐는 해석이 늘어나는 추세다. 그리고 이것이 한중수교 30주년을 맞이한 2022년 지금의 한중 문화 교류 현실이다.

1992년 한중수교 이래 사반세기 동안 꾸준히 교류의 규모는 커져만 가다가, 2016년 ‘사드(THAAD) 사태’ 이후 한한령으로 크게 위축된 뒤, 다시 6년이 지나 그런 조치들이 무력화되면서 또 다른 국면(局面)을 맞이하고 있는 현실. 간단히 줄이자면 이런 식이지만, 사실 그동안에도 벌어진 일들은 많다.

중국 영화가 안겨준 충격

|

| 1989년 개봉한 중국 영화 〈부용진〉은 한국 영화계에 큰 충격을 안겨주었다. |

그중 서울 호암아트홀에서 개봉한 〈부용진〉이 특히 한국 관객들에게 큰 충격을 안겨줬다. 놀랍게도 1966년부터 1976년까지 벌어진 중국의 문화대혁명(文化大革命)을 비판적으로 다룬 영화였기 때문이다. 1960년대 중국의 작은 마을 부용진을 무대로, 두부 가게를 경영하던 여인과 인텔리 남성이 문화대혁명을 맞아 부르주아로 몰려 징역형을 받는 등 고초(苦楚)를 겪는 과정을 그렸다. 마오쩌둥(毛澤東)의 문화대혁명을 정면으로 부정하는 주제에 한국 언론 미디어에서는 “중국 영화가 탈(脫)이데올로기 물결을 타고 서서히 원상을 회복하기 시작했다”며 찬사를 아끼지 않았다. 영화를 감상한 관객들 역시 중국이 서서히 민주화(民主化)돼 가고 있다는 확신을 얻어 문화 교류 차원에서 안심해도 될 상대로 여기기 시작했다.

그렇게 중국 영화는 한동안 한국에서 큰 인기를 누렸다. 특히 장이머우(張藝謀) 감독의 〈붉은 수수밭〉과 〈홍등〉, 그리고 천카이거(陳凱歌) 감독의 〈패왕별희〉 등이 엄청난 미학적(美學的) 완성도로 세계 영화제를 휩쓸면서 국내 영화학도 사이에서 “이제 영화 공부하러 중국으로 유학 가야 하는 것 아니냐”는 얘기까지 돌 정도였다.

‘夏日韓流’ ‘一陳韓流’

그러다 이뤄진 1992년 한중수교는 실질적으로 정반대 전개, 즉 한국 대중문화 콘텐츠가 중국으로 유입되는 계기를 마련했다고 봐야 한다. 중국에서 한류는 TV 드라마부터 시작됐다.

수교 이듬해인 1993년 바로 MBC 드라마 〈질투〉가 중국 국영방송 CCTV를 통해 방영됐고, 이는 한국 연속 드라마가 해외 지상파 방송에서 방영된 최초의 사례였다. 물론 처음에는 이렇다 할 반응이 오지 않았다. 서로 크게 다른 사회 분위기 탓에 젊은 신세대 연애풍속도를 다룬 트렌디 드라마로선 바로 반응이 오기 힘들었던 것이다. 그러나 수년에 걸쳐 한국 사정과 배경 등에 친숙해지면서 1997년 MBC 드라마 〈별은 내 가슴에〉부터 반응이 오기 시작, 같은 해 MBC 드라마 〈사랑이 뭐길래〉가 역대 수입 외화 사상 시청률 2위(4.3%)를 기록하면서 비로소 ‘한국 드라마 열풍’으로 접어들기 시작했다.

열기는 곧 K팝으로 번졌다. 1998년 K팝그룹 H.O.T.의 정규 2집 앨범이 중국에서 5만 장 이상 판매되는 기염을 토했고, 1999년에는 한국 남성 듀오 클론이 베이징에서 단독 콘서트를 열기에 이른다. 중국 정부 허가를 받아 열린 최초의 K팝 유료 콘서트로서 베이징 공인체육관에서 1만6000여 관객의 환호를 받았다. 그리고 2000년에는 지금까지도 회자(膾炙)되는 H.O.T.의 대규모 베이징 공인체육관 콘서트가 펼쳐졌다.

이처럼 대중문화계 전(全)방위적 붐이 형성되면서 중화권 언론미디어에서 등장한 표현이 ‘하일한류(夏日韓流)’ ‘일진한류(一陳韓流)’ 등이었고, 여기서 한류(韓流)라는 용어가 생겨나 현재까지 이르게 된 것이다.

인천방송을 먹여 살린 〈황제의 딸〉

|

| 1999~2000년 방영된 중국 사극 〈황제의 딸〉은 큰 인기를 끌었다. |

이렇듯 한중수교 이후 대략 10년 동안 한국과 중국 간 문화 교류는 그야말로 더할 나위 없이 이상적인 구도로 진행됐다. 중국에서도 한류 열풍이 일었고, 한국에서도 중국 대중문화 콘텐츠는 큰 사랑을 받고, 세계 3대 국제영화제 수상 영화들을 통해 일정 부분 존경과 존중까지 얻어냈다. 그러나 이처럼 이상적인 문화 교류는 2000년대 들어 점차 다른 모습으로 바뀌게 된다.

가장 먼저, 중국 영화에 대한 국내의 인상이 조금씩 달라지기 시작했다. 한국에서 처음 주목받고 존중받은 중국 영화들은 대부분 중국 영화 5세대 감독들 작품이었다. 문화대혁명으로 폐교됐던 베이징전영학원(北京電影學院)이 마오쩌둥 사후인 1978년 다시 문을 열어 그 첫 신입생 중 감독이 된 이들을 5세대 감독이라 부른다. 이들 중에서 〈붉은 수수밭〉으로 베를린국제영화제 황금곰상을 수상한 장이머우와 〈패왕별희〉로 칸국제영화제 황금종려상을 수상한 천카이거 등 세계적 거장(巨匠)들이 나왔다.

중국 영화의 한계

그리고 이들은 대부분 문화대혁명을 본격적인 소재로 다루며 강렬하게 비판했다. 이들 모두 문화대혁명 기간 억압적인 분위기에서 청소년기를 보냈기에 그 트라우마를 표출하는 것이라는 해석이 뒤따랐다. 그런데 이들은 시간이 지나도 계속 문화대혁명 얘기만 반복했다. 동(同)시대 중국 사회 문제나 딜레마, 정치적 비판점 등에 대해서는 이상스러울 정도로 언급 자체를 꺼렸다. 늘 모든 게 문화대혁명으로만 돌아가고, 그러다 보니 1990년대 후반 즈음부터는 세계 영화계도 점차 그에 질리기 시작했다. 대체 똑같은 소재로 몇 번을 우려먹는 것이냐는 비판이 쏟아졌다.

상황을 이해하게 된 건 그로부터 얼마 지나지 않아서다. 1976년 마오쩌둥이 사망하고 1979년 덩샤오핑(鄧小平)이 집권한 이후, 마오쩌둥 시절의 반우파투쟁(反右派鬪爭), 대약진운동(大躍進運動), 문화대혁명 등은 문화 콘텐츠 속에서 ‘비판해도 상관없는’ 소재가 됐던 것이다. ‘덩샤오핑의 중국’과 그 체제, 즉 현실 권력을 비판해선 안 되는 것은 물론이다. 그러니 ‘덩샤오핑의 중국’은 5세대 감독들 사이에서 거의 다뤄지지 않거나 ‘너무 욕심부리지 말고 서로 도와가며 살라’는 도덕 교과서 수준의 현실 진단만 등장했던 것이다.

아닌 게 아니라 5세대 감독 기수였던 장이머우와 천카이거는 동어반복(同語反覆)이라는 비판에 직면한 뒤, 〈책상서랍 속의 동화〉 〈집으로 가는 길〉 등 중국 시골마을의 소박한 삶을 다룬 인정극(人情劇)을 거쳐 〈시황제 암살〉 〈영웅〉 등 초대형 사극 블록버스터로 전향하는 모습을 보였다. 그러니 한국에서도 중국 영화에 별다른 가능성을 발견하지 못해 인기가 시들해졌고 비평적으로도 거의 거론되지 않았다. 이후 장이머우는 사상 최대의 중국 정부 주도 행사인 2008년 베이징올림픽 개폐막식 감독, 천카이거는 중국에서 항미원조(抗美援朝) 전쟁이라 왜곡하는 6·25전쟁 소재 프로파간다 영화 〈장진호〉를 연출해 그의 대표작 〈패왕별희〉에서 비판한 문화대혁명 주범 마오쩌둥을 우상화(偶像化)하는 모습까지 보였다.

중국판 ‘건전가요’로 둔갑한 ‘꿍따리 샤바라’

대중음악 분야도 상황은 크게 다르지 않았다. 빠르게 서구화(西歐化)되는 한국 대중음악시장에서 중국 대중음악은 애초 이렇다 할 입지를 굳히지 못하는 상태였다. 그런 중 문화적 공감 차원에서 더더욱 이질감(異質感)을 불어넣는 계기들이 생겨났다.

대표적으로, ‘중국판 꿍따리 샤바라’ 건이 있다. 앞선 클론의 1996년 히트곡 ‘꿍따리 샤바라’는 대만에서의 대히트에 이어 1999년 중국 대중음악계 사대천후(四大天后) 중 하나로 불리던 쑨웨(孫悅)에 의해 ‘쾌락지남(快樂指南·즐거움 안내서)’이라는 제목으로 리메이크됐다. 그런데 이 노래가 몇몇 한중문화행사를 통해 국내에도 소개되면서 그 바뀐 가사를 두고 국내 대중음악 팬들 사이에서 화젯거리가 됐다. ‘쾌락지남’ 가사는 다음과 같다.

“욕심을 내려놓으면 즐거워져 / 담배를 끊고 술을 줄이면 즐거워져

바르고 당당하면 즐거워져 / 친구에게 친절하면 즐거워져

노인들을 공경하면 즐거워져 / 사랑하면 즐거워져

좋은 마음은 언제나 즐거움의 지름길”

물론 애초 ‘꿍따리 샤바라’도 이렇다 할 인상이 남지는 않는 전형적인 여름노래 가사다. 희망적이고 긍정적이며 그야말로 여름 휴가철에 듣기 좋은 가벼운 가사. 그러나 중국 리메이크처럼 경직(硬直)된 도덕 교과서 내용은 아니었다. 이를 두고 한동안 국내 PC통신 등의 커뮤니티에서는 “중국 노래 가사는 옛날 건전가요 같다”는 얘기가 돌았다. 1970~80년대 정부 시책으로 ‘바른 국민정서 함양(涵養)’을 위해 대부분의 국내 대중음악 음반에 한 곡씩 들어가 있던 노래들, ‘어허야 둥기둥기’ ‘시장에 가면’ ‘아! 대한민국’ 등 말이다.

그런데 당시 한국 대중음악은 H.O.T. 등 1020세대 타깃 K팝그룹들까지도 강렬한 사회비판 가사를 담는 게 유행이었다. 그러니 더더욱 젊은 층 중심으로 중국 대중음악에 의식적으로나 정서적으로 교감하기 어렵다는 인식을 갖게 됐고, 자연스럽게 흥미와 관심도 잃게 됐다.

중국 史劇의 몰락

한편, 이런 문제에서 어느 정도 자유로울 수 있는 중국 TV 사극은 2000년대 들어 또 다른 원인으로 자리를 잃게 된다. 애초 홍콩과 대만 등지의 중화권 TV 사극이 국내에 쉽게 진입할 수 있었던 건 한국 사극보다 큰 제작 규모에 퓨전사극, 통속사극을 지향하고 있었기 때문이다. 1990년대 중반 사극과 범죄 수사극을 퓨전시켜 엄청난 반향을 일으킨 대만 CTV 사극 〈판관 포청천〉이 한 예다. 당시 한국에서는 정사(正史) 중심 정통사극이 대부분이었기에 중화권 사극은 차별성을 갖고 승승장구할 수 있었다.

그러나 1996년 한국 블록버스터 사극의 효시라 불리는 KBS1 〈용의 눈물〉이 대성공을 거두면서 한국 사극 규모도 점차 중국 사극에 못지않아졌고, 2003년 MBC 〈다모〉와 함께 퓨전사극 시대도 막이 올랐다. 한국 사극에 다양성과 제작 규모가 확보되니 중국·홍콩·대만 등지 중화권 사극이 차지하던 시장 지분(持分)도 점차 줄어들게 되었다. 결국 해외 콘텐츠가 키워놓은 시장을 자국 콘텐츠가 ‘따라잡기’에 성공해 대체해버린 경우라 볼 수 있다.

그렇게 한중수교 후 첫 10년간 활발했던 쌍방 문화 소비는 막을 내리고, 2000년대 들어선 ‘한국은 문화 콘텐츠를 중국에 팔기만 하고, 중국은 사들이기만 한다’는 일방적 구도가 형성됐다.

2022년 현재까지 이 구도가 바뀐 일은 없다. 본래 모든 문화 흐름은 열린 곳에서 닫힌 곳으로, 즉 사회·문화적으로 보다 개방적인 시장의 콘텐츠가 상대적으로 폐쇄적인 시장으로 흘러내려가는 구조다. 현시점에서 한국 대중문화시장에서 중국 콘텐츠가 이렇다 할 지분을 차지하는 분야는 사회·문화적 개방성과 별 관련 없는 게임 정도 외에 찾아보기 힘들다.

이후 벌어진 일들은 그간 한국 언론미디어 보도를 통해 많이들 인지하고 있을 듯싶다. 어떤 식으로 접근해도 한국에서 중국 대중문화 콘텐츠는 자리를 뻗어나갈 수 없고, 반대로 한국 콘텐츠는 이제 전 세계를 무대로 위세(威勢)를 떨쳐나가다 보니 중국 대중문화기업들도 2012년 즈음부터는 전략을 대대적으로 수정했다. 한국에 콘텐츠를 팔려는 의지를 접고, 대신 한국 대중문화기업에 자본을 투자해 지분을 차지하는 방향으로 말이다.

주로 K팝 기업들이 그 대상이 됐다. FNC엔터테인먼트는 지분의 22%를 쑤닝 유니버설 미디어에 약 330억원에 매각했고, SM엔터테인먼트는 알리바바 그룹에 지분 4%를 약 355억원에 팔았다. 예당 엔터테인먼트는 중국 미디어기업 상하이바나나계획문화발전회사와 계약을 맺고 한중합작기업으로 변모해 바나나컬쳐로 거듭났다. 판타지오는 중국 JC그룹 한국 지사 골드파이낸스코리아가 최대주주로 등극했다. 중국 3대 연예기획사 중 하나인 위에화는 YG엔터테인먼트, 플레디스엔터테인먼트 등 국내 유명 K팝 기업들과 합작으로 K팝그룹을 만들어내다 2016년 공식적으로 한국 지사를 설립한 뒤 아예 자체적으로 K팝 아티스트들을 내놓는 중국 회사가 됐다. 이 밖에도 많다.

轉禍爲福이 된 限韓令

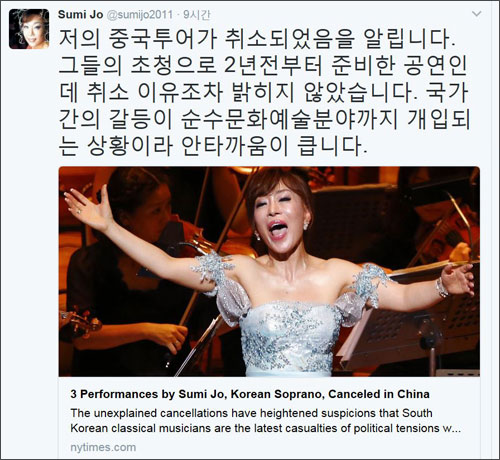

|

| 조수미는 사드 사태 후 限韓令으로 중국 투어가 취소되자 트위터를 통해 아쉬움을 표시했다. 사진=조선DB |

〈판타지오, 화이브라더스코리아, 웰메이드 예당, 이들의 공통점은 매니지먼트로 입지를 다지고, 제작 등 다양한 부분으로 사업을 확장한 국내 대표 엔터사였다. 또한 중국의 대형 자본을 유치해 주목받았다는 공통점이 있다. 그리고 현재 중국 자본이 빠져나가면서 혼란에 휩싸였다는 점도 비슷하다. (중략) 한국 콘텐츠가 중국에서 큰 인기를 모으면서 중국의 대형 자본이 유치됐지만, 곧이어 한한령으로 배우와 가수 등 아티스트는 물론 한국과 중국의 교류까지 막히면서 기대는 우려로 전환됐다.〉

그런데 결과적으로 중국의 한한령은 오히려 한국 대중문화산업에 전화위복(轉禍爲福)의 계기가 됐다는 평가가 많다. 그를 기점으로 산업 전체의 중국 시장 의존 경향이 끊기고 전 세계로 눈을 돌리게 되면서 방탄소년단의 빌보드차트 1위, 〈기생충〉의 전 세계적 대히트와 아카데미상 수상, 넷플릭스 드라마 〈오징어 게임〉의 글로벌 신드롬 등을 낳게 됐다는 것이다. 단순 마케팅 측면에서 ‘손쉬운 시장’에 의존하려던 게으름을 극복했다는 차원을 넘어, 한한령 이후 한국 콘텐츠 자체의 방향성이 달라졌다는 평가가 많다.

특히 K팝 분야에서 그렇다. 한한령 직전 2~3년간 중국 시장 진입을 목표로 유난히 중국 취향에는 잘 맞는 대신 미국·유럽 등지 유행과는 동떨어진 K팝그룹들이 우후죽순(雨後竹筍) 등장했던 점을 돌이켜보면 그런 평가도 과장은 아니다. 그대로 산업이 흘러갔다면 2020년대 글로벌 K컬처 붐은 없었으리라는 분석이 지배적이다.

主旋律 영화와 古限令

한편 중국 대중문화 콘텐츠는 시진핑(習近平) 집권 이후 더더욱 자폐적인 프로파간다 방향으로 흘러갔다. 주선율(主旋律) 영화라 불리는 프로파간다 영화들이 블록버스터 주류를 차지하고 자국 콘텐츠에 대한 정치적 검열은 한층 심해졌다.

2015년에는 중국 문화행정부 측에서 ‘폭력적이고 범죄를 조장하며 사회적으로 해가 되는’ 120개 노래를 공개해 이를 삭제하지 않으면 처벌하겠다고 밝혔다. “나는 중국 여자는 싫어, 대만 소녀들이 좋아”라는 가사, “아무것도 하지 않는 동안 헛소리를 지껄이는 걸 좋아하는 사람들이 있지”라는 가사 등까지도 문제가 됐다. 2019년이 되자 영화 〈천녀유혼 2〉 주제가 ‘인간도’ 중 “젊은이가 분노하니 천지의 귀신이 운다. 대지와 강산은 어이하여 피바다가 됐나”라는 구절이 천안문 사태를 연상시킨다며 각종 플랫폼에서 삭제시키는 상황까지 발생했다.

그러면서 ‘마지막 글로벌 경쟁력’을 지녔다던 중국 통속사극, 고장극(古裝劇)마저도 통제에 들어가 스스로를 옭아매기 시작했다. 중국 국가광파전시총국(國家廣播電視總局) 측에서 “역사적 허무주의에 단호히 반대한다”며 “오락성을 위해 역사를 마음대로 희화화하거나 왜곡해선 안 된다”고 권고, 2019년 3월 25일 자로 TV와 웹드라마 플랫폼, 극장 등에서 사극 상영을 일시 금지시킨 바 있다. 바로 고한령(古限令)이다.

이런 식으로 표현의 자유를 억누르니 글로벌을 지향하는 도시 젊은 층에서 자국 콘텐츠에 매력을 느낄 리 없다. 그만큼 K팝과 K드라마 등의 인기는 높아져만 갔고, 그럴수록 중국 정부 측은 더더욱 한류를 탄압하다 결국 한복, 김치 등에 걸친 소위 문화공정(文化工程)으로까지 치닫게 된 것이다. 그러다 그 모든 방책이 실질적으로 무력화(無力化)되고 나니, 2022년 들어선 또 한한령을 완화시키는 흐름으로 가는 모습이다.

‘척 노리스 효과’

다시 서두의 중국 측 한한령 완화 분위기로 돌아가 보자. 이 같은 흐름이 한동안 지속되는 이유에 대해서는 위 언급한 내용들이 중점적으로 거론되고 있지만, 또 다른 해석도 존재한다. 이른바 ‘척 노리스 효과’를 우려한 완화 정책이 아니냐는 것이다. 〈델타 포스〉 〈매트 헌터〉 등으로 1980년대를 주름잡던 할리우드 액션배우, 그 척 노리스가 맞다. 루마니아 영화제작자들이 만든 2015년 작 다큐멘터리 〈척 노리스 대(對) 공산주의(Chuck Norris vs. Communism)〉를 통해 새삼 강조된 개념이다.

다큐멘터리는 1980년대 차우셰스쿠 공산독재정권 시절 루마니아를 조명한다. 해외여행도 금지되고 TV 채널 역시 하나로 줄여 국가가 통제하던 시절, 엔터테인먼트 거리라곤 찾아볼 수 없는 환경이 지속됐다. 이때 일련의 불법 사업자들이 〈록키〉 〈람보〉 〈더티 댄싱〉 등 할리우드 영화 영상에 무단(無斷)으로 루마니아어 더빙을 씌운 뒤 VHS 비디오테이프로 불법 복제해 암시장(暗市場)에서 큰 환영을 받았다. 그중 가장 인기 있었던 게 척 노리스 주연 액션영화들이다. 본래 문화적 학습이 충분치 않은 환경일수록 단순하고 알기 쉬운 권선징악(勸善懲惡) 영화들이 환영받는 법이다.

그런 식으로 루마니아 시민들은 공산독재 시절 동안 조악하게 더빙된 불법 복제 척 노리스 영화들과 함께 자유세계란 어떤 곳이며 자유란 무엇인지를 점차 깨닫게 됐다. 그리고 그런 문화적 학습들이 1980년대를 마감하던 1989년, 모두가 거리로 뛰쳐나와 차우셰스쿠 독재정권을 무너뜨리는 대중심리 동력 중 하나가 됐다는 얘기. 물론 이처럼 거창한 사연이 덧붙었다 해서 그 당시 척 노리스 영화들에 이렇다 할 중요한 메시지가 들어 있던 건 아니다. 그저 이렇게 재밌는 영화들을 못 보게 하는 자유의 부재(不在) 그 자체에 대한 분노가 1980년대 내내 누적되고 있었다는 해석이다.

限韓令 완화는 제스처에 불과

어쩌면 중국에서 〈밥 잘 사주는 예쁜 누나〉 〈슬기로운 감빵생활〉 〈또 오해영〉 등 한국 드라마들을 다시 방영하기 시작한 것도 이런 맥락에서 생각해봐야 할 필요도 있겠다. 이들 모두 한국에서는 2012~18년 사이 방영됐던 ‘철 지난’ 드라마들이라는 점에서 특히 그렇다. 그만큼 중국의 한류 팬들도 대부분 앞서 언급한 가상사설망(VPN) 등 불법경로를 통해 이미 시청한 드라마들이라는 얘기다. 그렇게 별다른 상업적 가능성이 딱히 존재하지 않는 콘텐츠임에도 왜 굳이 지금 시점에 수입해와 방영하고 있느냐는 것이다. 그런 점에서 오히려 한류를 다시 ‘풀어주고 있다’는 제스처 자체가 중요했으리라는 해석이 지배적이다.

그렇다면 앞으로는 어떻게 될까. 지금과 같은 한한령 완화 분위기가 과연 계속 이어질 수 있을까. 아무도 알 수 없다. 그리고 한중 문화 교류는 항상 바로 그 점이 가장 큰 문제였다. 도무지 미래를 가늠할 수가 없다. 이처럼 한중수교 30주년을 맞이한 한중 문화 교류의 미래는, 수교 이후 지금껏 언제나 그래 왔듯, 향후 어떤 모습으로 전개돼갈지 한 치 앞도 내다볼 수 없는 늘 같은 안갯속이다.⊙