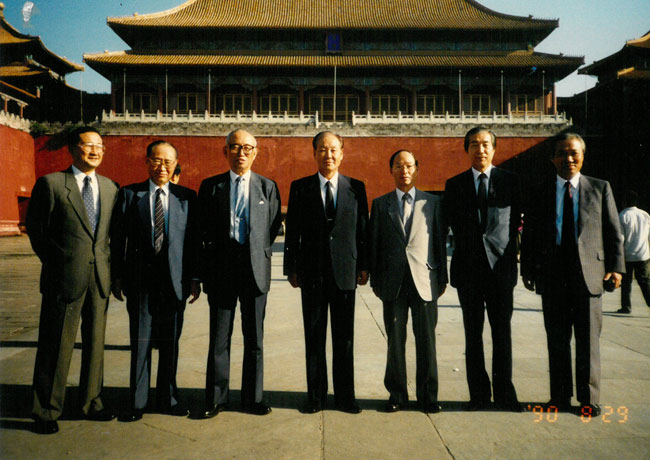

⊙ 1990년 8월 국제민간경제협의회(IPECK) 이한빈 회장, 김복동 고문 등 중국 방문

⊙ 김복동, “지금 우리가 敵으로 만나게 되면 대한민국은 옛날처럼 지지는 않을 것, 그렇기 때문에 우리는 친구가 되어야 한다”

⊙ 薄一波, 한반도 통일 가능성에 대해 “韓中 관계가 정상화된 이후 50년은 현상 유지 가능성 높다”

⊙ “처남인 김복동 장군, 중국과의 관계를 다지는 과정에서 실질적으로 적잖은 역할… 중국을 여러 차례 오가며 중국 측 요인들에게 韓中수교 필요성과 나의 북방 정책 의지를 설명하며 설득”(《노태우 회고록》)

⊙ 김복동, “지금 우리가 敵으로 만나게 되면 대한민국은 옛날처럼 지지는 않을 것, 그렇기 때문에 우리는 친구가 되어야 한다”

⊙ 薄一波, 한반도 통일 가능성에 대해 “韓中 관계가 정상화된 이후 50년은 현상 유지 가능성 높다”

⊙ “처남인 김복동 장군, 중국과의 관계를 다지는 과정에서 실질적으로 적잖은 역할… 중국을 여러 차례 오가며 중국 측 요인들에게 韓中수교 필요성과 나의 북방 정책 의지를 설명하며 설득”(《노태우 회고록》)

- 1990년 8월 28일 오후 IPECK 이한빈 회장(가운데)과 김복동 고문(왼쪽)은 중국공산당 원로 보이보와 인민대회당에서 만났다. 사진=남종호 제공

올해는 한중(韓中)수교 30주년이 되는 해이다. 1992년 8월 24일 한중 양국은 국교(國交) 정상화에 합의했다. 중화민국, 혹은 자유중국이라고 불리던 대만과 단교(斷交)하고, 그 자리를 냉전(冷戰) 시대 내내 ‘중공(中共)’이라고 부르던 중화인민공화국이 대신했다.

1949년 10월 1일 중화인민공화국 수립 이래 한중 양국 관계는 40여 년간 단절되어 있었다. 단절 정도가 아니라 6·25전쟁 때에는 중공군의 참전(參戰)으로 서로 총을 겨누고 싸웠다. 압록강에 도달한 국군 제6사단이 압록강물을 수통에 떠서 이승만(李承晩) 대통령에게 보내고 있을 때, 소위 ‘중국인민지원군’은 이미 북한 땅 깊숙이 들어와 국군과 유엔군을 공격하기 위한 포위망을 구축(構築)하고 있었다. 중공은 우리의 통일을 결정적인 순간에 가로막은 구적(仇敵)이었다.

‘중공’과 ‘남조선 괴뢰’로 서로를 외면하고 살던 양국 관계는 1983년 5월 발생한 중국 민항기 납치 사건을 계기로 달라지기 시작했다. 양국은 사건을 해결하는 과정에서 처음으로 ‘대한민국’과 ‘중화인민공화국’이라는 국호(國號)를 명기한 문서를 교환했다. 1985년 3월에는 선상 반란이 일어난 중국 어뢰정이 우리 영해(領海)로 표류해오는 사건이 발생했다. 양국 군함과 전투기가 출동해 대치하는 상황이 벌어졌지만 원만히 수습됐다. 이 사건이 발생한 지 한 달 후인 1985년 4월, 당시 중국의 최고 실권자이던 덩샤오핑(鄧小平)은 “한중 관계 발전은 중국의 경제 발전에 필요하고, 한국과 대만 관계를 단절시킬 수 있어 좋다”고 말했다고 한다. 이후 1986년 서울아시안게임, 1988년 서울올림픽을 거치면서 한중 간 교류는 더욱 확대되었다. 물밑에서는 한국 기업들이 이미 중국으로 활발하게 진출하기 시작했다.

1988년 2월 집권한 노태우(盧泰愚) 대통령은 그해 7월 7일 ‘민족자존과 통일번영을 위한 특별선언’(7·7선언)을 발표, ‘북방(北方) 정책’을 공식화했다. 이 선언의 제6항에서 노 대통령은 “한반도에 평화를 정착시킬 여건을 조성하기 위해 북한이 미국·일본 등 우리 우방과의 관계를 개선하는 데 협조할 용의가 있으며, 또한 우리는 소련·중국을 비롯한 사회주의 국가들과의 관계 개선을 추구한다”고 천명했다.

국제민간경제협의회

이때 북방 정책을 뒷받침하기 위해 등장한 기관이 1988년 10월 26일 출범한 국제민간경제협의회(IPECK·International Private Economic Council of Korea)다. 당시만 해도 헝가리와 막 대사급 상주(常駐)대표부를 두기로 합의했을 뿐(1988년 8월), 소련이나 동구권(東歐圈) 사회주의 국가, 중국과의 정식 수교는 아직 요원해 보이던 시절이었다. 때문에 일단 공산권 국가들과의 경제 교류를 민간 차원에서 관리·지원한다는 명분을 내걸고 기업이 주축이 되는 IPECK을 만든 것이다. 회장은 최규하(崔圭夏) 정권 시절 부총리 겸 경제기획원 장관을 지낸 이한빈(李漢彬)씨가 맡았다.

IPECK은 표면적으로는 전경련 등 경제 5단체와 주요 대기업이 주축이 된 ‘민간기구’였지만, 대기업들이 내는 회비 외에도 무역특계자금과 정부 보조금이 들어가는 사실상의 정부 기관이었다. 업무도 공산권 국가들에 대한 연구 및 정보 제공, 공산권 국가들과의 인적·경제적 교류, 투자 상담, 업체 간 조정 등은 물론 대(對) 공산권 투자 사전(事前) 승인, 비자 발급 등 외교 업무 지원, 보안 교육까지 담당했다.

이러한 업무를 수행하기 위해 IPECK은 중국부·소련부·동구부 등을 두었다. 각 부에는 부장과 박사급 실장과 연구위원, 석사급 연구원들이 일했다. 행정처와 총무처에는 외무부·국가안전기획부(안기부) 등에서 파견된 공무원들도 근무했다.

노태우 대통령은 그해 12월 국무회의에서 공산권 국가들과의 교류가 중구난방인 현실을 지적하면서 창구를 IPECK으로 일원화(一元化)하라고 지시해 IPECK에 힘을 실어주었다.

IPECK 고문 가운데는 눈에 띄는 인물이 하나 있었다. 바로 노태우 대통령의 처남인 김복동(金復東·2000년 작고) 예비역 육군 중장이었다.

IPECK의 이한빈 회장과 김복동 고문 등은 1990년 8월 27일~9월 2일 중국을 방문했다. 김우중 대우그룹 회장, 구평회 럭키금성(현 LG)상사 회장, 이필곤 삼성물산 부회장, 이맹기(전 해군참모총장) 대한해운 회장, 김채겸 쌍용그룹 부회장, 홍재형(전 경제부총리·국회부의장 역임) 수출입은행장, 윤석헌 전 외무부 차관 등이 동행했다. 이 방문이 한중수교로 가는 과정에서 결정적인 분기점(分岐點)이었다는 증언이 나왔다. 당시 IPECK 중국부 연구원으로 이 방문 단체에 참가했던 남종호(南鐘鎬·59) 한국외국어대학교 교수의 증언이다. 7월 6일 서울 여의도의 한 카페에서 남 교수를 만났다.

“오후 4시에 인민대회당으로 간다”

— IPECK의 중국 방문은 어떻게 이루어지게 되었나.

“당시 중국 측에서는 한국 측의 수교 의사에 대해 보다 확실한 시그널을 받기를 원했다. 당시 우리 정부는 중국 측이 북방 정책을 추진해온 노태우 대통령의 임기가 끝나기 전에 한국과 수교하기를 원하고 있다고 생각하고 있었지만, 우리 측에서 먼저 내색을 하고 싶지는 않았던 것 같다. 그래서 민간사절단을 보내게 된 것으로 알고 있다.”

— 우리 측에서 누가 가는지는 중국에 알렸나.

“김복동 고문이 간다는 것은 나중에 알렸다. 중국 측에서는 아마 이한빈 전 부총리가 노태우 정부의 메시지를 가지고 가는 것으로 여겼을 것이다.”

— 당시 중국 측 파트너는 누구였나.

“우리를 초청한 것은 중국국제상회(CCOIC) 산하 산둥(山東)상회와 톈진(天津)무역협회였다. 중국국제상회는 한국으로 치면 상공회의소와 무역협회쯤 되는 기관이다. 당시 중국국제상회 정홍예(鄭鴻業) 회장은 나중에 국무원 상무부장(商務部長)을 지냈다.”

— 중국에서는 어떤 행사가 있었나.

“8월 27일에는 베이징(北京)에 있는 중국국제상회 중앙회 회의실에서 ‘중국 개방 10년과 한중경협(經協)의 발전’ ‘태평양 시대의 한중 관계’에 대한 양측의 기조연설, 중국 경제 현황 및 개혁 정책의 내용에 대한 중국 측 설명이 있었다. 다음 날 오전에는 교역, 투자·기술, 금융 분야에서의 협력 방안 등에 대한 토론이 있었다. 8월 30일에는 톈진 개발구를 둘러보기로 되어 있었다. 8월 28일 오후와 8월 29일의 일정은 비어 있었다. 그런데 8월 28일 중국 측이 갑자기 ‘오후 4시에 인민대회당으로 갈 테니, 옷을 단정하게 입어달라’고 했다.”

우리나라의 국회의사당 격인 인민대회당은 중국 요인들이 외빈(外賓)을 맞는 장소이기도 하다.

‘8대 元老’ 薄一波

— 인민대회당에서 누구를 만난다는 언질은 없었나.

“전혀 없었다. 우리 일행이 인민대회당의 한 회의실로 가니, 노인 한 명이 앉아 있었다. 보이보(薄一波·1908~2007년)였다.”

보이보는 중국 초대(初代) 재정부장, 중국공산당 정치국 위원, 부총리, 국가경제위원회 주석 등을 지낸 인물. 문화대혁명 당시에는 숙청되기도 했지만 덩샤오핑 집권 후 복권(復權)되어 당시에는 ‘8대 원로(八大元老)’ 중 하나로 꼽히고 있던 실력자였다. 중국공산당 정치국 위원 겸 충칭(重慶)시 서기로 있으면서 시진핑(習近平) 현 중국공산당 총서기와 경쟁하다가 2012년 실각(失脚), 투옥된 보시라이(薄熙來)가 그의 아들이다.

남종호 교수가 사진을 한 장 꺼내 보여줬다. “이한빈 회장도, 김복동 고문도 보이보가 누구인 줄 몰랐다. 그래서 이 부총리도, 김 고문도, 보이보도, 어색하게 다른 곳을 쳐다보고 있었다. 중국 측에서 준 명단을 보고서야 비로소 그가 보이보라는 걸 알고 얼른 ‘8대 원로 중 하나인 보이보가 나왔다. 그의 얘기는 덩샤오핑의 얘기나 마찬가지다’라고 쪽지를 써서 이 전 부총리, 김 고문에게 드렸다.”

— 보이보가 뭐라고 했나.

“‘중화인민공화국은 새로운 친구를 사귈 준비가 되어 있다. 40년 전에는 총칼을 맞대고 적(敵)으로 만났지만, 이제 평화롭게 마주하게 되었는데, 이한빈 전 부총리, 김복동 고문께서 가교(架橋) 역할을 해주셔서 감사하다’고 했다.”

— 우리 측에서는 뭐라고 했나.

“이한빈 회장은 원론적인 얘기를 했는데, 김복동 고문이 농담을 섞어서 이렇게 말했다. ‘원로께서 40년 전 우리가 적으로 만났다고 하셨는데, 지금 우리가 적으로 만나게 되면 대한민국은 옛날처럼 지지는 않을 것이다. 그렇기 때문에 우리는 친구가 되어야 한다.’ 보이보는 이 말을 듣더니 껄껄 웃더라.”

薄一波, 한반도 통일 가능성 ‘기대 마라’

여기서 남 교수는 당시 중국이 처했던 상황에 대해 설명했다.

“우선 당시 중국공산당 지도부를 개혁파, 보수파로 나누어 보는 것은 잘못이다. 중국의 발전을 위한 방법론에서 차이가 있을 뿐이었다. 중국은 1978년 개혁·개방을 선언하고 외국 투자를 유치해왔지만, 1989년 6·4 천안문 사태 이후 미국·유럽·일본 등이 대중(對中) 투자를 막았다. 1990년 5월 덩샤오핑은 남순강화(南巡講話)를 통해 경제적인 개혁·개방을 계속하겠다는 의지를 피력했지만, 이를 위해서는 외국의 투자가 필요했다. 중국으로서는 미국·유럽·일본의 중간에 있는 한국과 수교하면, 그러한 어려움에서 벗어날 수 있다고 생각했을 것이다. 보이보가 나온 것도 그래서였다고 생각한다.”

— 다른 이야기를 나눈 것은 없었나.

“이한빈 회장이 ‘한반도 평화를 위해 중국의 지지가 필요하다’고 말했다. 사실 나는 중국으로 가기 전에 ‘한반도의 평화로운 현상을 유지하기 위해 중국의 역할이 필요하다’고 말하면 중국이 좋아하겠지만, 그런 얘기는 하지 않는 게 좋겠다고 말씀드렸었다.”

— 왜 그런 조언을 했나.

“그건 중국이 한국에 대한 영향력을 갖고 있다고 인정하는 것이고, 우리가 지고 들어가는 것이기 때문이었다. 이한빈 회장도 알겠다고 했는데, 보이보가 나와서 한중수교 가능성을 얘기하니까 기분이 업(up)되어 그런 말을 한 것 같다.”

— 한반도 통일에 대해 보이보는 뭐라고 하던가.

“‘한중 관계가 정상화된 이후 50년은 현상 유지 가능성이 높다’고 하더라. 중국인들이 ‘50년’이라고 말할 때에는 ‘50년 가면 100년 간다’, 다시 말해서 ‘기대하지 마라’는 의미다.”

— 보이보와 만난 시간은 어느 정도였나.

“1시간 반 정도였다. 대화가 끝난 후 보이보는 자리를 떴고, 만찬이 있었다. 이 만찬에는 ‘중국의 여걸(女傑)’이라고 하는 우이(吳儀) 당시 중국공산당 중앙위원 겸 베이징시 부시장(산업·대외무역 담당)이 나왔다.”

江澤民은 吳儀의 남자 친구?

중국에서 ‘철낭자(鐵娘子)’로 널리 알려진 우이는 중국의 세계무역기구(WTO) 가입에 이바지한 중국의 테크노크라트다. 부총리로 있던 2002~2003년 사스(SARS·중증급성호흡기증후군) 사태 때에는 국무원 위생부장을 겸임하면서 사태를 수습해 이름을 떨쳤다. 이후 국무원 상무부총리, 공산당 정치국 위원으로 승진했다. 2004년, 2005년, 2007년 미국 《포브스》지가 선정한 ‘세계에서 가장 영향력 있는 여성 100인’에서 2위로 선정되었다(2006년에는 3위).

남종호 교수는 “우이가 ‘나에 대해서건, 중국에 대해서건 물어보고 싶은 게 있으면 물어보라’고 하는데, 아무도 묻는 사람이 없기에 내가 질문을 하나 던졌다”고 말했다.

— 무슨 질문이었나.

“‘장쩌민(江澤民) 총서기의 여자 친구라는 소문이 있던데, 사실이냐’고 물었다.”

— 헉! 어떻게 그런 질문을….

“그 전날 밤 우리를 담당하던 중국인 3명과 나이트클럽에 놀러 갔었다. 그들에게서 ‘우이는 장쩌민의 여자 친구라는 소문이 있다’는 얘기를 들었다.”

— 중국 나이트클럽은 어땠나.

“손님보다 종업원들이 더 많더라. 나를 데려간 중국인들은 공산당 대외연락부, 국가안전부(우리나라의 국정원), 군(軍)정보기관 같은 데서 나온 요원들이었을 거다.”

— 그들과 무슨 얘기를 했나.

“세 명 모두 ‘정말 김복동 장군이 노태우 대통령의 처남이냐?’고 되풀이해서 묻더라.”

— 김복동 고문이 다음 날 보이보가 만나서 중국 측 메시지를 전해도 될 만한 무게감이 있는 인물인지를 확인하려 한 것일까.

“그랬을 거다.”

— ‘장쩌민의 여자 친구가 맞느냐’는 질문에 우이는 뭐라고 하던가.

“‘맞다’고 했다. 그러면서 ‘중국에는 남자 친구가 두 가지가 있다’고 하더라. 하나는 ‘남적 붕우(男的 朋友)’이고 다른 하나는 ‘남붕우(男朋友)’. 앞의 것은 ‘남성 친구’이고 뒤의 것은 ‘애인’이다. 우이는 ‘장쩌민 총서기도 나의 남적 붕우이고 여러분도 나의 남적 붕우’라고 했다. 나중에 중국 측 요원이 얼굴이 시뻘게져서 ‘너 참 간(肝)도 크다’고 하더라.”

“김복동, 중국과 관계 다지는 과정에서 적잖은 역할”(노태우)

— IPECK을 대하는 중국 측 태도는 어땠나.

“거의 국빈(國賓) 대우였다. 김복동 고문은 그날 기분이 좋아서 대취(大醉)했다.”

— 그날 성과에 대해서는 바로 청와대로 보고가 올라갔나.

“우리 일행 중 외무부나 안기부 쪽에서 나온 사람들을 통해 보고가 올라간 것으로 알고 있다.”

김복동 장군이 한중수교 과정에서 했던 역할에 대해서는 노태우 전 대통령이 2011년 ㈜조선뉴스프레스를 통해 펴낸 회고록에서도 엿볼 수 있다.

〈중국과의 관계를 다지는 과정에서 실질적으로 적잖은 역할을 한 사람은 처남인 김복동 장군과 ㈜선경의 이순석(李順石) 사장이었다. 김 장군은 중국을 여러 차례 오가며 중국 측 요인들에게 한중수교의 필요성과 나의 북방 정책 의지를 설명하며 설득하는 노력을 아끼지 않았다.〉

최근 이강국 전 주(駐)시안총영사가 펴낸 《한중수교 30년, 과거 현재 그리고 미래》에도 이런 대목이 나온다.

〈박철언 안기부장 특보가 1987년 7월 아시아태평양변호사회 고문 자격으로 베이징을 방문하고, 그 후 청와대 정책보좌관 자격 등으로 은밀히 중국을 다시 방문, 노 대통령의 한중 관계 개선 의지를 중국 고위층에 전달하면서 막후 교섭을 위한 분위기를 조성해나갔다.

그 밖에도 중국과의 관계 개선에 역할을 하고자 한 사람들이 많았다. 노태우 대통령의 처남으로 국제문화전략연구소 이사장을 맡고 있던 김복동 장군이 김우중 대우그룹 회장을 단장으로 한 관민합동경제조사단에 동행하여 1988년 6월 중국을 방문하였다. 1990년 8월에는 한국 국제민간경제협의회(IPECK) 이한빈 회장 등 경제사절단이 방중하였다.〉

이런 성과를 거두었지만, 아이러니하게도 그 후 IPECK은 해체 수순을 밟게 되었다. 남종호 교수에 의하면, IPECK의 역할을 확대시키려는 시도가 원인이었다고 한다.

“김복동 고문을 보좌하던 그룹을 중심으로 일각에서 IPECK을 한국개발연구원(KDI), 대외경제정책연구원(KIEP), 일해재단, 한국국방연구원(KIDA) 등 북방 정책 유관 연구기관들의 컨트롤 타워로 만들려는 움직임이 있었다. 그 과정에서 노태우 대통령이나 기득권을 가진 연구기관들과 마찰이 있었고, 결국 IPECK 해체로 이어지게 된 것 같다.”

— 당시 김복동 고문이 정치적 야망을 갖고 있다는 소문이 있었는데, 그와 관련이 있는 것일까.

“그랬을지도 모르겠다. 하여튼 IPECK은 1991년 12월 31일 공식 해산되어 대외경제정책연구원으로 흡수되었다.”

그런 이유도 있지만 1989년 11월 베를린장벽 붕괴 이후 동구권이 급속히 붕괴하면서 소련·동구와의 수교가 빠르게 진행되면서 IPECK의 ‘존재의 이유’가 적어진 것도 한 이유일 것이다.

韓中수교로 가는 길

이후에도 한중수교를 위한 노력은 계속 이어졌다.

IPECK의 중국 방문 한 달 후인 1990년 9월 30일 한소(韓蘇)수교가 이루어졌다. 같은 해 10월 20일에는 이선기 대한무역진흥공사 사장이 정홍예 중국국제상회 회장과 ‘무역대표부 상호 개설에 관한 합의서’에 서명했다. 이듬해 1월 30일에는 한국의 주베이징무역대표부가, 4월 9일에는 중국의 주서울대표부가 개설되었다. 형식은 민간 무역대표부였지만, 비자 업무 등을 수행하고 직원들에게는 준(準)외교관 특권을 인정해주는 준(準)공관이었다. 주베이징무역대표부 초대(初代) 대표로는 노재원(盧載源) 전 외무부 차관이 부임했다.

1991년 8월 26일 경주에서 열린 APEC(아시아태평양경제협력체) 고위관리회의에서 중국, 대만, 홍콩의 APEC 가입이 이루어졌다. 이 난제(難題)를 해결한 이시영 대사(아시아태평양경제협력체)에게 첸지천(錢其琛) 중국 외교부장은 다음 해 2월 27일 “당신이 중국을 APEC에 가입시킨 것이 중화인민공화국과 대한민국 간의 관계를 정상화하는 시기를 앞당기게 될 것”이라고 말했다. 1991년 9월 17일 유엔총회는 남북한 유엔 동시 가입을 만장일치로 승인했다.

1992년 4월 13일 첸지천 중국 외교부장은 제48차 유엔아시아태평양지역경제사회위원회(ESCAP) 총회 참석차 베이징을 방문한 이상옥(李相玉) 외무부 장관에게 비밀리에 양국 수교 교섭을 시작하자고 제안했다.

한중수교가 논의되는 과정에서 한국은 6·25 당시 중공군의 참전으로 인해 한국 국민이 입은 피해와 희생을 상기시키면서 이에 대한 중국 측의 입장 표명을 요구했다. 하지만 중국은 “중국 국경지대가 위협을 받았을 때 의용군을 파견한 것으로 이 역사 문제는 오래전에 지나간 일이며, 양국 관계 정상화를 논의하는 데 있어 과거의 역사 문제를 제기하는 것은 불필요한 논쟁만 야기할 것”이라고 우겼다. 한국은 다시 수교 공동성명 문안에 “과거의 비정상적인 관계와 일시적으로 불행했던 일들을 극복하고”라는 문구를 넣자고 양보했으나, 이 역시 관철되지 않았다. 결국 각자의 예비회담 기록에 그런 문제 제기가 있었다는 사실을 남겨두는 것으로 만족할 수밖에 없었다.

이와 함께 중국은 북한을, 한국은 대만(중화민국)을 달래는 문제도 중요했다. 양상쿤(楊尙昆) 중국 국가주석은 1992년 4월 13~17일 평양을 방문, 김일성(金日成)에게 한중수교가 머지않았음을 알렸다. 한중수교 직전인 7월 15일에는 첸지천 중국 외교부장이 평양을 방문, 김일성과 만나 한중수교를 통보했다.

대만은 한중수교가 가까워지자 1992년 5월 7일 장예스(蔣彦士) 총통비서실장을 보내 다양한 경제협력 카드를 제시하며 한중수교를 저지하려 했지만, 역부족이었다. 노태우 대통령은 중국 측의 보안 요청에 따라 대만에 한중수교가 임박했음을 알려주지 않았다. 8월 22일 대만은 한국과 단교를 선언했다. 8월 24일 오후 4시, 서울 명동 주한중화민국대사관에서 청천백일기(靑天白日旗)가 내려졌다. 이를 바라보던 대만계 화교 학생들은 눈물을 터뜨렸다. 중국이 요구하는 ‘하나의 중국’ 원칙을 한국이 받아들인 이상 어쩔 수 없는 일이었다. 그러고 8월 24일 ‘대한민국과 중화인민공화국 간의 외교 관계 수립에 관한 공동성명’이 나왔다.

‘두 개의 한국, 하나의 중국’

남종호 교수는 “이 한중공동성명은 한국과 관련해서는 ‘두 개의 한국’ 원칙, 중국과 관련해서는 ‘하나의 중국’ 원칙을 담고 있음을 주목해야 한다”고 말한다.

“제2항을 보면 ‘대한민국 정부와 중화인민공화국 정부는 유엔헌장의 원칙들과 주권 및 영토 보존의 상호존중, 상호불가침, 상호불간섭, 평등과 호혜(互惠), 그리고 평화공존의 원칙에 따라 항구적인 선린우호협력 관계를 발전시켜나갈 것에 합의한다’고 되어 있다. 이때는 이미 남북한 모두 유엔에 가입한 뒤였다. 때문에 ‘주권 및 영토 보존의 상호존중, 상호불가침, 상호불간섭, 평화공존’과 같은 내용들은 한반도에 두 개의 주권 국가가 존재한다는 것을 의미한다.

반면에 제3항에서는 ‘대한민국 정부는 중화인민공화국 정부를 중국의 유일 합법 정부로 승인하며, 오직 하나의 중국만이 있고, 대만은 중국의 일부분이라는 중국의 입장을 존중한다’고 되어 있다. 이는 중국이 요구하는 ‘하나의 중국(一個中國)’ 원칙을 받아들인 것이다.”

‘하나의 중국’ 원칙은 중국이 대외관계에서 가장 중요하게 여기는 것이다. 그런데 닉슨 미국 대통령의 중국 방문 직후인 1972년 2월 28일 나온 미중(美中) 간 ‘상하이(上海) 공동선언’을 보면 이렇게 표현되어 있다.

〈11. 중국 측은 다음 입장을 재확인했다 : 중화인민공화국 정부는 중국의 유일 합법 정부다. 대만은 모국에 오랫동안 귀속되어온 중국의 성(省)이다. 대만 해방은 그 어떤 나라도 간섭할 권리가 없는 중국의 내정이다.… 중국 정부는 ‘하나의 중국, 하나의 대만’ ‘하나의 중국, 두 개의 정부’ ‘두 중국들’ ‘독립적 대만’의 탄생을 목표로 하거나 ‘대만의 지위는 여전히 결정되어야 함’을 옹호하는 어떠한 활동도 반대한다.

12. 미국 측은 선언했다 : 미합중국은 대만해협 양쪽의 모든 중국인이 오직 하나의 중국만 있고 대만은 중국의 일부라고 주장하는 것을 인정한다. 미합중국 정부는 이 입장에 도전하지 않는다.〉

여기서 ‘인정한다(acknowledge)’는 말은 중국의 ‘하나의 중국’ 주장을 미국도 ‘받아들인다’는 것이 아니라, ‘미국은 중국이 그런 주장을 하고 있다는 것을 알겠다’는 정도의 의미이다.

— 한국이 사용한 ‘존중한다’는 표현은 미중 상하이공동성명에서 미국이 ‘인정한다’는 표현을 쓴 것보다 훨씬 강한 표현 아닌가.

“맞다. 한국은 중국이 대외관계에서 가장 중요하게 여기는 문제를 전적으로 수용한 것이다. 한국이 이만큼 크게 양보했기 때문에 사실 중국은 한국이 사드를 100개를 들여와도 할 말이 없어야 맞다.”⊙

1949년 10월 1일 중화인민공화국 수립 이래 한중 양국 관계는 40여 년간 단절되어 있었다. 단절 정도가 아니라 6·25전쟁 때에는 중공군의 참전(參戰)으로 서로 총을 겨누고 싸웠다. 압록강에 도달한 국군 제6사단이 압록강물을 수통에 떠서 이승만(李承晩) 대통령에게 보내고 있을 때, 소위 ‘중국인민지원군’은 이미 북한 땅 깊숙이 들어와 국군과 유엔군을 공격하기 위한 포위망을 구축(構築)하고 있었다. 중공은 우리의 통일을 결정적인 순간에 가로막은 구적(仇敵)이었다.

‘중공’과 ‘남조선 괴뢰’로 서로를 외면하고 살던 양국 관계는 1983년 5월 발생한 중국 민항기 납치 사건을 계기로 달라지기 시작했다. 양국은 사건을 해결하는 과정에서 처음으로 ‘대한민국’과 ‘중화인민공화국’이라는 국호(國號)를 명기한 문서를 교환했다. 1985년 3월에는 선상 반란이 일어난 중국 어뢰정이 우리 영해(領海)로 표류해오는 사건이 발생했다. 양국 군함과 전투기가 출동해 대치하는 상황이 벌어졌지만 원만히 수습됐다. 이 사건이 발생한 지 한 달 후인 1985년 4월, 당시 중국의 최고 실권자이던 덩샤오핑(鄧小平)은 “한중 관계 발전은 중국의 경제 발전에 필요하고, 한국과 대만 관계를 단절시킬 수 있어 좋다”고 말했다고 한다. 이후 1986년 서울아시안게임, 1988년 서울올림픽을 거치면서 한중 간 교류는 더욱 확대되었다. 물밑에서는 한국 기업들이 이미 중국으로 활발하게 진출하기 시작했다.

1988년 2월 집권한 노태우(盧泰愚) 대통령은 그해 7월 7일 ‘민족자존과 통일번영을 위한 특별선언’(7·7선언)을 발표, ‘북방(北方) 정책’을 공식화했다. 이 선언의 제6항에서 노 대통령은 “한반도에 평화를 정착시킬 여건을 조성하기 위해 북한이 미국·일본 등 우리 우방과의 관계를 개선하는 데 협조할 용의가 있으며, 또한 우리는 소련·중국을 비롯한 사회주의 국가들과의 관계 개선을 추구한다”고 천명했다.

국제민간경제협의회

|

| 南鐘鎬 교수. 1963년생. 한국외국어대 중국어과 졸업. 대만 국립대만대학 정치학대학원 석사. 중국 베이징대 국제정치학대학원 박사 / 국제민간경제협의회(IPECK) 중국부 연구원, 한국외대 국제지역연구센터 중국연구소 책임연구원 역임. 現 한국외대 글로벌캠퍼스 중국어통번역학과 교수, 중국학연구회 부회장, 한중사회과학연구 이사 |

IPECK은 표면적으로는 전경련 등 경제 5단체와 주요 대기업이 주축이 된 ‘민간기구’였지만, 대기업들이 내는 회비 외에도 무역특계자금과 정부 보조금이 들어가는 사실상의 정부 기관이었다. 업무도 공산권 국가들에 대한 연구 및 정보 제공, 공산권 국가들과의 인적·경제적 교류, 투자 상담, 업체 간 조정 등은 물론 대(對) 공산권 투자 사전(事前) 승인, 비자 발급 등 외교 업무 지원, 보안 교육까지 담당했다.

이러한 업무를 수행하기 위해 IPECK은 중국부·소련부·동구부 등을 두었다. 각 부에는 부장과 박사급 실장과 연구위원, 석사급 연구원들이 일했다. 행정처와 총무처에는 외무부·국가안전기획부(안기부) 등에서 파견된 공무원들도 근무했다.

노태우 대통령은 그해 12월 국무회의에서 공산권 국가들과의 교류가 중구난방인 현실을 지적하면서 창구를 IPECK으로 일원화(一元化)하라고 지시해 IPECK에 힘을 실어주었다.

IPECK 고문 가운데는 눈에 띄는 인물이 하나 있었다. 바로 노태우 대통령의 처남인 김복동(金復東·2000년 작고) 예비역 육군 중장이었다.

IPECK의 이한빈 회장과 김복동 고문 등은 1990년 8월 27일~9월 2일 중국을 방문했다. 김우중 대우그룹 회장, 구평회 럭키금성(현 LG)상사 회장, 이필곤 삼성물산 부회장, 이맹기(전 해군참모총장) 대한해운 회장, 김채겸 쌍용그룹 부회장, 홍재형(전 경제부총리·국회부의장 역임) 수출입은행장, 윤석헌 전 외무부 차관 등이 동행했다. 이 방문이 한중수교로 가는 과정에서 결정적인 분기점(分岐點)이었다는 증언이 나왔다. 당시 IPECK 중국부 연구원으로 이 방문 단체에 참가했던 남종호(南鐘鎬·59) 한국외국어대학교 교수의 증언이다. 7월 6일 서울 여의도의 한 카페에서 남 교수를 만났다.

“오후 4시에 인민대회당으로 간다”

|

| IPECK과 중국국제상회의 토론회 모습. 발언 중인 이한빈 회장 왼쪽이 김복동 고문, 오른쪽은 정홍예 중국국제상회 회장. 사진=남종호 제공 |

“당시 중국 측에서는 한국 측의 수교 의사에 대해 보다 확실한 시그널을 받기를 원했다. 당시 우리 정부는 중국 측이 북방 정책을 추진해온 노태우 대통령의 임기가 끝나기 전에 한국과 수교하기를 원하고 있다고 생각하고 있었지만, 우리 측에서 먼저 내색을 하고 싶지는 않았던 것 같다. 그래서 민간사절단을 보내게 된 것으로 알고 있다.”

— 우리 측에서 누가 가는지는 중국에 알렸나.

“김복동 고문이 간다는 것은 나중에 알렸다. 중국 측에서는 아마 이한빈 전 부총리가 노태우 정부의 메시지를 가지고 가는 것으로 여겼을 것이다.”

— 당시 중국 측 파트너는 누구였나.

“우리를 초청한 것은 중국국제상회(CCOIC) 산하 산둥(山東)상회와 톈진(天津)무역협회였다. 중국국제상회는 한국으로 치면 상공회의소와 무역협회쯤 되는 기관이다. 당시 중국국제상회 정홍예(鄭鴻業) 회장은 나중에 국무원 상무부장(商務部長)을 지냈다.”

— 중국에서는 어떤 행사가 있었나.

“8월 27일에는 베이징(北京)에 있는 중국국제상회 중앙회 회의실에서 ‘중국 개방 10년과 한중경협(經協)의 발전’ ‘태평양 시대의 한중 관계’에 대한 양측의 기조연설, 중국 경제 현황 및 개혁 정책의 내용에 대한 중국 측 설명이 있었다. 다음 날 오전에는 교역, 투자·기술, 금융 분야에서의 협력 방안 등에 대한 토론이 있었다. 8월 30일에는 톈진 개발구를 둘러보기로 되어 있었다. 8월 28일 오후와 8월 29일의 일정은 비어 있었다. 그런데 8월 28일 중국 측이 갑자기 ‘오후 4시에 인민대회당으로 갈 테니, 옷을 단정하게 입어달라’고 했다.”

우리나라의 국회의사당 격인 인민대회당은 중국 요인들이 외빈(外賓)을 맞는 장소이기도 하다.

‘8대 元老’ 薄一波

|

| 보이보와의 회담이 끝난 후 IPECK과 중국국제상회 관계자들이 기념촬영을 했다. 앞줄 중앙이 보이보, 왼쪽이 이한빈 회장, 오른쪽이 김복동 고문. 사진=남종호 제공 |

“전혀 없었다. 우리 일행이 인민대회당의 한 회의실로 가니, 노인 한 명이 앉아 있었다. 보이보(薄一波·1908~2007년)였다.”

보이보는 중국 초대(初代) 재정부장, 중국공산당 정치국 위원, 부총리, 국가경제위원회 주석 등을 지낸 인물. 문화대혁명 당시에는 숙청되기도 했지만 덩샤오핑 집권 후 복권(復權)되어 당시에는 ‘8대 원로(八大元老)’ 중 하나로 꼽히고 있던 실력자였다. 중국공산당 정치국 위원 겸 충칭(重慶)시 서기로 있으면서 시진핑(習近平) 현 중국공산당 총서기와 경쟁하다가 2012년 실각(失脚), 투옥된 보시라이(薄熙來)가 그의 아들이다.

남종호 교수가 사진을 한 장 꺼내 보여줬다. “이한빈 회장도, 김복동 고문도 보이보가 누구인 줄 몰랐다. 그래서 이 부총리도, 김 고문도, 보이보도, 어색하게 다른 곳을 쳐다보고 있었다. 중국 측에서 준 명단을 보고서야 비로소 그가 보이보라는 걸 알고 얼른 ‘8대 원로 중 하나인 보이보가 나왔다. 그의 얘기는 덩샤오핑의 얘기나 마찬가지다’라고 쪽지를 써서 이 전 부총리, 김 고문에게 드렸다.”

— 보이보가 뭐라고 했나.

“‘중화인민공화국은 새로운 친구를 사귈 준비가 되어 있다. 40년 전에는 총칼을 맞대고 적(敵)으로 만났지만, 이제 평화롭게 마주하게 되었는데, 이한빈 전 부총리, 김복동 고문께서 가교(架橋) 역할을 해주셔서 감사하다’고 했다.”

— 우리 측에서는 뭐라고 했나.

“이한빈 회장은 원론적인 얘기를 했는데, 김복동 고문이 농담을 섞어서 이렇게 말했다. ‘원로께서 40년 전 우리가 적으로 만났다고 하셨는데, 지금 우리가 적으로 만나게 되면 대한민국은 옛날처럼 지지는 않을 것이다. 그렇기 때문에 우리는 친구가 되어야 한다.’ 보이보는 이 말을 듣더니 껄껄 웃더라.”

薄一波, 한반도 통일 가능성 ‘기대 마라’

여기서 남 교수는 당시 중국이 처했던 상황에 대해 설명했다.

“우선 당시 중국공산당 지도부를 개혁파, 보수파로 나누어 보는 것은 잘못이다. 중국의 발전을 위한 방법론에서 차이가 있을 뿐이었다. 중국은 1978년 개혁·개방을 선언하고 외국 투자를 유치해왔지만, 1989년 6·4 천안문 사태 이후 미국·유럽·일본 등이 대중(對中) 투자를 막았다. 1990년 5월 덩샤오핑은 남순강화(南巡講話)를 통해 경제적인 개혁·개방을 계속하겠다는 의지를 피력했지만, 이를 위해서는 외국의 투자가 필요했다. 중국으로서는 미국·유럽·일본의 중간에 있는 한국과 수교하면, 그러한 어려움에서 벗어날 수 있다고 생각했을 것이다. 보이보가 나온 것도 그래서였다고 생각한다.”

— 다른 이야기를 나눈 것은 없었나.

“이한빈 회장이 ‘한반도 평화를 위해 중국의 지지가 필요하다’고 말했다. 사실 나는 중국으로 가기 전에 ‘한반도의 평화로운 현상을 유지하기 위해 중국의 역할이 필요하다’고 말하면 중국이 좋아하겠지만, 그런 얘기는 하지 않는 게 좋겠다고 말씀드렸었다.”

— 왜 그런 조언을 했나.

“그건 중국이 한국에 대한 영향력을 갖고 있다고 인정하는 것이고, 우리가 지고 들어가는 것이기 때문이었다. 이한빈 회장도 알겠다고 했는데, 보이보가 나와서 한중수교 가능성을 얘기하니까 기분이 업(up)되어 그런 말을 한 것 같다.”

— 한반도 통일에 대해 보이보는 뭐라고 하던가.

“‘한중 관계가 정상화된 이후 50년은 현상 유지 가능성이 높다’고 하더라. 중국인들이 ‘50년’이라고 말할 때에는 ‘50년 가면 100년 간다’, 다시 말해서 ‘기대하지 마라’는 의미다.”

— 보이보와 만난 시간은 어느 정도였나.

“1시간 반 정도였다. 대화가 끝난 후 보이보는 자리를 떴고, 만찬이 있었다. 이 만찬에는 ‘중국의 여걸(女傑)’이라고 하는 우이(吳儀) 당시 중국공산당 중앙위원 겸 베이징시 부시장(산업·대외무역 담당)이 나왔다.”

江澤民은 吳儀의 남자 친구?

|

| 우이 전 중국 부총리. |

남종호 교수는 “우이가 ‘나에 대해서건, 중국에 대해서건 물어보고 싶은 게 있으면 물어보라’고 하는데, 아무도 묻는 사람이 없기에 내가 질문을 하나 던졌다”고 말했다.

— 무슨 질문이었나.

“‘장쩌민(江澤民) 총서기의 여자 친구라는 소문이 있던데, 사실이냐’고 물었다.”

— 헉! 어떻게 그런 질문을….

“그 전날 밤 우리를 담당하던 중국인 3명과 나이트클럽에 놀러 갔었다. 그들에게서 ‘우이는 장쩌민의 여자 친구라는 소문이 있다’는 얘기를 들었다.”

— 중국 나이트클럽은 어땠나.

“손님보다 종업원들이 더 많더라. 나를 데려간 중국인들은 공산당 대외연락부, 국가안전부(우리나라의 국정원), 군(軍)정보기관 같은 데서 나온 요원들이었을 거다.”

— 그들과 무슨 얘기를 했나.

“세 명 모두 ‘정말 김복동 장군이 노태우 대통령의 처남이냐?’고 되풀이해서 묻더라.”

— 김복동 고문이 다음 날 보이보가 만나서 중국 측 메시지를 전해도 될 만한 무게감이 있는 인물인지를 확인하려 한 것일까.

“그랬을 거다.”

— ‘장쩌민의 여자 친구가 맞느냐’는 질문에 우이는 뭐라고 하던가.

“‘맞다’고 했다. 그러면서 ‘중국에는 남자 친구가 두 가지가 있다’고 하더라. 하나는 ‘남적 붕우(男的 朋友)’이고 다른 하나는 ‘남붕우(男朋友)’. 앞의 것은 ‘남성 친구’이고 뒤의 것은 ‘애인’이다. 우이는 ‘장쩌민 총서기도 나의 남적 붕우이고 여러분도 나의 남적 붕우’라고 했다. 나중에 중국 측 요원이 얼굴이 시뻘게져서 ‘너 참 간(肝)도 크다’고 하더라.”

“김복동, 중국과 관계 다지는 과정에서 적잖은 역할”(노태우)

|

| 공식 일정이 끝난 후 베이징 자금성을 관광하는 IPECK 관계자들. 왼쪽부터 홍재형 수출입은행장, 이맹기 대한해운 회장, 이한빈 회장, 김복동 고문, 한 명 건너 이필곤 삼성물산 부회장, 오일랑 토지개발공사 감사. 사진=남종호 제공 |

“거의 국빈(國賓) 대우였다. 김복동 고문은 그날 기분이 좋아서 대취(大醉)했다.”

— 그날 성과에 대해서는 바로 청와대로 보고가 올라갔나.

“우리 일행 중 외무부나 안기부 쪽에서 나온 사람들을 통해 보고가 올라간 것으로 알고 있다.”

김복동 장군이 한중수교 과정에서 했던 역할에 대해서는 노태우 전 대통령이 2011년 ㈜조선뉴스프레스를 통해 펴낸 회고록에서도 엿볼 수 있다.

〈중국과의 관계를 다지는 과정에서 실질적으로 적잖은 역할을 한 사람은 처남인 김복동 장군과 ㈜선경의 이순석(李順石) 사장이었다. 김 장군은 중국을 여러 차례 오가며 중국 측 요인들에게 한중수교의 필요성과 나의 북방 정책 의지를 설명하며 설득하는 노력을 아끼지 않았다.〉

최근 이강국 전 주(駐)시안총영사가 펴낸 《한중수교 30년, 과거 현재 그리고 미래》에도 이런 대목이 나온다.

〈박철언 안기부장 특보가 1987년 7월 아시아태평양변호사회 고문 자격으로 베이징을 방문하고, 그 후 청와대 정책보좌관 자격 등으로 은밀히 중국을 다시 방문, 노 대통령의 한중 관계 개선 의지를 중국 고위층에 전달하면서 막후 교섭을 위한 분위기를 조성해나갔다.

그 밖에도 중국과의 관계 개선에 역할을 하고자 한 사람들이 많았다. 노태우 대통령의 처남으로 국제문화전략연구소 이사장을 맡고 있던 김복동 장군이 김우중 대우그룹 회장을 단장으로 한 관민합동경제조사단에 동행하여 1988년 6월 중국을 방문하였다. 1990년 8월에는 한국 국제민간경제협의회(IPECK) 이한빈 회장 등 경제사절단이 방중하였다.〉

이런 성과를 거두었지만, 아이러니하게도 그 후 IPECK은 해체 수순을 밟게 되었다. 남종호 교수에 의하면, IPECK의 역할을 확대시키려는 시도가 원인이었다고 한다.

“김복동 고문을 보좌하던 그룹을 중심으로 일각에서 IPECK을 한국개발연구원(KDI), 대외경제정책연구원(KIEP), 일해재단, 한국국방연구원(KIDA) 등 북방 정책 유관 연구기관들의 컨트롤 타워로 만들려는 움직임이 있었다. 그 과정에서 노태우 대통령이나 기득권을 가진 연구기관들과 마찰이 있었고, 결국 IPECK 해체로 이어지게 된 것 같다.”

— 당시 김복동 고문이 정치적 야망을 갖고 있다는 소문이 있었는데, 그와 관련이 있는 것일까.

“그랬을지도 모르겠다. 하여튼 IPECK은 1991년 12월 31일 공식 해산되어 대외경제정책연구원으로 흡수되었다.”

그런 이유도 있지만 1989년 11월 베를린장벽 붕괴 이후 동구권이 급속히 붕괴하면서 소련·동구와의 수교가 빠르게 진행되면서 IPECK의 ‘존재의 이유’가 적어진 것도 한 이유일 것이다.

韓中수교로 가는 길

|

| 만리장성을 관광하는 IPECK 관계자들. 왼쪽 끝이 남종호 교수. 사진=남종호 제공 |

IPECK의 중국 방문 한 달 후인 1990년 9월 30일 한소(韓蘇)수교가 이루어졌다. 같은 해 10월 20일에는 이선기 대한무역진흥공사 사장이 정홍예 중국국제상회 회장과 ‘무역대표부 상호 개설에 관한 합의서’에 서명했다. 이듬해 1월 30일에는 한국의 주베이징무역대표부가, 4월 9일에는 중국의 주서울대표부가 개설되었다. 형식은 민간 무역대표부였지만, 비자 업무 등을 수행하고 직원들에게는 준(準)외교관 특권을 인정해주는 준(準)공관이었다. 주베이징무역대표부 초대(初代) 대표로는 노재원(盧載源) 전 외무부 차관이 부임했다.

1991년 8월 26일 경주에서 열린 APEC(아시아태평양경제협력체) 고위관리회의에서 중국, 대만, 홍콩의 APEC 가입이 이루어졌다. 이 난제(難題)를 해결한 이시영 대사(아시아태평양경제협력체)에게 첸지천(錢其琛) 중국 외교부장은 다음 해 2월 27일 “당신이 중국을 APEC에 가입시킨 것이 중화인민공화국과 대한민국 간의 관계를 정상화하는 시기를 앞당기게 될 것”이라고 말했다. 1991년 9월 17일 유엔총회는 남북한 유엔 동시 가입을 만장일치로 승인했다.

1992년 4월 13일 첸지천 중국 외교부장은 제48차 유엔아시아태평양지역경제사회위원회(ESCAP) 총회 참석차 베이징을 방문한 이상옥(李相玉) 외무부 장관에게 비밀리에 양국 수교 교섭을 시작하자고 제안했다.

한중수교가 논의되는 과정에서 한국은 6·25 당시 중공군의 참전으로 인해 한국 국민이 입은 피해와 희생을 상기시키면서 이에 대한 중국 측의 입장 표명을 요구했다. 하지만 중국은 “중국 국경지대가 위협을 받았을 때 의용군을 파견한 것으로 이 역사 문제는 오래전에 지나간 일이며, 양국 관계 정상화를 논의하는 데 있어 과거의 역사 문제를 제기하는 것은 불필요한 논쟁만 야기할 것”이라고 우겼다. 한국은 다시 수교 공동성명 문안에 “과거의 비정상적인 관계와 일시적으로 불행했던 일들을 극복하고”라는 문구를 넣자고 양보했으나, 이 역시 관철되지 않았다. 결국 각자의 예비회담 기록에 그런 문제 제기가 있었다는 사실을 남겨두는 것으로 만족할 수밖에 없었다.

이와 함께 중국은 북한을, 한국은 대만(중화민국)을 달래는 문제도 중요했다. 양상쿤(楊尙昆) 중국 국가주석은 1992년 4월 13~17일 평양을 방문, 김일성(金日成)에게 한중수교가 머지않았음을 알렸다. 한중수교 직전인 7월 15일에는 첸지천 중국 외교부장이 평양을 방문, 김일성과 만나 한중수교를 통보했다.

대만은 한중수교가 가까워지자 1992년 5월 7일 장예스(蔣彦士) 총통비서실장을 보내 다양한 경제협력 카드를 제시하며 한중수교를 저지하려 했지만, 역부족이었다. 노태우 대통령은 중국 측의 보안 요청에 따라 대만에 한중수교가 임박했음을 알려주지 않았다. 8월 22일 대만은 한국과 단교를 선언했다. 8월 24일 오후 4시, 서울 명동 주한중화민국대사관에서 청천백일기(靑天白日旗)가 내려졌다. 이를 바라보던 대만계 화교 학생들은 눈물을 터뜨렸다. 중국이 요구하는 ‘하나의 중국’ 원칙을 한국이 받아들인 이상 어쩔 수 없는 일이었다. 그러고 8월 24일 ‘대한민국과 중화인민공화국 간의 외교 관계 수립에 관한 공동성명’이 나왔다.

‘두 개의 한국, 하나의 중국’

남종호 교수는 “이 한중공동성명은 한국과 관련해서는 ‘두 개의 한국’ 원칙, 중국과 관련해서는 ‘하나의 중국’ 원칙을 담고 있음을 주목해야 한다”고 말한다.

“제2항을 보면 ‘대한민국 정부와 중화인민공화국 정부는 유엔헌장의 원칙들과 주권 및 영토 보존의 상호존중, 상호불가침, 상호불간섭, 평등과 호혜(互惠), 그리고 평화공존의 원칙에 따라 항구적인 선린우호협력 관계를 발전시켜나갈 것에 합의한다’고 되어 있다. 이때는 이미 남북한 모두 유엔에 가입한 뒤였다. 때문에 ‘주권 및 영토 보존의 상호존중, 상호불가침, 상호불간섭, 평화공존’과 같은 내용들은 한반도에 두 개의 주권 국가가 존재한다는 것을 의미한다.

반면에 제3항에서는 ‘대한민국 정부는 중화인민공화국 정부를 중국의 유일 합법 정부로 승인하며, 오직 하나의 중국만이 있고, 대만은 중국의 일부분이라는 중국의 입장을 존중한다’고 되어 있다. 이는 중국이 요구하는 ‘하나의 중국(一個中國)’ 원칙을 받아들인 것이다.”

‘하나의 중국’ 원칙은 중국이 대외관계에서 가장 중요하게 여기는 것이다. 그런데 닉슨 미국 대통령의 중국 방문 직후인 1972년 2월 28일 나온 미중(美中) 간 ‘상하이(上海) 공동선언’을 보면 이렇게 표현되어 있다.

〈11. 중국 측은 다음 입장을 재확인했다 : 중화인민공화국 정부는 중국의 유일 합법 정부다. 대만은 모국에 오랫동안 귀속되어온 중국의 성(省)이다. 대만 해방은 그 어떤 나라도 간섭할 권리가 없는 중국의 내정이다.… 중국 정부는 ‘하나의 중국, 하나의 대만’ ‘하나의 중국, 두 개의 정부’ ‘두 중국들’ ‘독립적 대만’의 탄생을 목표로 하거나 ‘대만의 지위는 여전히 결정되어야 함’을 옹호하는 어떠한 활동도 반대한다.

12. 미국 측은 선언했다 : 미합중국은 대만해협 양쪽의 모든 중국인이 오직 하나의 중국만 있고 대만은 중국의 일부라고 주장하는 것을 인정한다. 미합중국 정부는 이 입장에 도전하지 않는다.〉

여기서 ‘인정한다(acknowledge)’는 말은 중국의 ‘하나의 중국’ 주장을 미국도 ‘받아들인다’는 것이 아니라, ‘미국은 중국이 그런 주장을 하고 있다는 것을 알겠다’는 정도의 의미이다.

— 한국이 사용한 ‘존중한다’는 표현은 미중 상하이공동성명에서 미국이 ‘인정한다’는 표현을 쓴 것보다 훨씬 강한 표현 아닌가.

“맞다. 한국은 중국이 대외관계에서 가장 중요하게 여기는 문제를 전적으로 수용한 것이다. 한국이 이만큼 크게 양보했기 때문에 사실 중국은 한국이 사드를 100개를 들여와도 할 말이 없어야 맞다.”⊙