⊙ 트로이전쟁 다룬 《일리아스》는 집단의 大義名分이 아니라 개개인의 삶에 대한 이야기

⊙ ‘누구라도 黑白 넘나들 수 있다’는 생각은 他人에 대한 寬容으로 이어져… 내로남불 없어

⊙ 그리스에 敗亡한 트로이의 망명객이 세운 로마가 결국 그리스 지배… ‘졌지만 이기고, 이겼지만 질 수 있는’ 것이 역사

⊙ 어제의 복수보다 오늘의 행복, 내일의 번영이 더 중요

劉敏鎬

1962년생. 연세대 정치외교학과, 일본 마쓰시타정경숙(松下政經塾) 졸업(15기) / 딕 모리스 선거컨설팅 아시아 담당, 《조선일보》 《주간조선》 등에 기고 / 現 워싱턴 에너지컨설팅 퍼시픽21 디렉터 / 저서 《일본직설》(1·2), 《백악관의 달인들》(일본어), 《미슐랭 순례기》(중국어) 등

⊙ ‘누구라도 黑白 넘나들 수 있다’는 생각은 他人에 대한 寬容으로 이어져… 내로남불 없어

⊙ 그리스에 敗亡한 트로이의 망명객이 세운 로마가 결국 그리스 지배… ‘졌지만 이기고, 이겼지만 질 수 있는’ 것이 역사

⊙ 어제의 복수보다 오늘의 행복, 내일의 번영이 더 중요

劉敏鎬

1962년생. 연세대 정치외교학과, 일본 마쓰시타정경숙(松下政經塾) 졸업(15기) / 딕 모리스 선거컨설팅 아시아 담당, 《조선일보》 《주간조선》 등에 기고 / 現 워싱턴 에너지컨설팅 퍼시픽21 디렉터 / 저서 《일본직설》(1·2), 《백악관의 달인들》(일본어), 《미슐랭 순례기》(중국어) 등

- 트로이 목마는 그리스의 계략인 동시에, 트로이의 만용을 상징하는 존재다. 사진=유민호

한 달 이상 트로이에 머물고 있다. 에게해(海)에 인접해 있고, 일출(日出) 일몰(日沒)을 동시에 볼 수 있는 해안선(海岸線)이 일품이다.

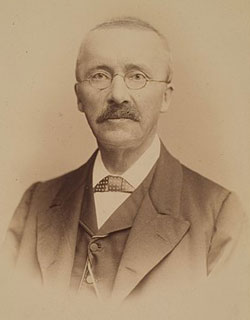

고대(古代) 역사의 현장인 트로이를 찾은 것은 이미 10년 전에 계획한 인생 여정(旅程) 중 하나다. 고고학자(考古學者) 하인리히 슐리만과의 ‘우연한’ 만남 때문이다. 2012년 크리스마스 저녁, 필자는 나폴리에서 시간을 보내고 있었다. 폭죽은 이탈리아 아니 유럽인 모두가 갖는 나폴리에 관한 0순위 이미지 중 하나다. 거의 ‘폭탄 폭약 놀이’라고 할 정도로 살인적 수준이다. 매년 폭죽 사고로 몇 명씩 숨진다. 그날 현지 친구 피에트로와 함께 광기(狂氣)의 폭죽을 체험했다. 피에트로가 말했다.

“슐리만은 삶의 마지막 날까지 폭죽으로 뒤덮인 휘황찬란한 인생을 보여줬다. 좀 시끄럽기는 하지만, 무지갯빛 크리스마스 폭죽 속에서 생(生)을 마친 고고학자보다 더 로맨틱한 삶도 드물 듯하다.”

트로이 유적 발굴자 슐리만이 나폴리에서 최후를 마쳤다는 것을 그때 알았다.

風水와 巡禮

출생지는 한국 풍수지리의 핵심 관심사 중 하나다. 어떤 산하(山河) 풍수를 배경으로 한 땅에서 태어났느냐가 성공 여부를 가름하는 기준 중 하나다. 해방 이래 10여 명 이상의 대통령이 탄생했다. 대한민국 곳곳에 대통령 탄생 명당(明堂)에 관한 그럴듯한 얘기가 퍼져 있다. 영기(靈氣)를 받으러 일부러 대통령 탄생지까지 들르는 사람들도 적지 않다.

서양은 어떨까? 출생지보다 삶의 최종 무대에 주목한다. ‘어디에서 태어났느냐’가 아니라, ‘어디에서 무엇을 하다가 죽었느냐’가 더 중요하다. 출생지는 스스로 결정할 수 없다. 그러나 어디에서 최후를 마쳤느냐 하는 것은 그가 살아온 인생의 의미를 판단하는 증거가 될 수 있다.

동양의 풍수지리는 정주(定住)문화의 산물이다. 여행・이동과 무관한 붙박이 삶의 결과가 풍수지리에 압축돼 있다. 중국 문화에서 볼 수 있듯이 정주문화에서 주된 가축은 이동과 무관한 돼지이다. 태어난 곳에서 다른 곳으로 갈 생각도 없지만, 권력의 통제 때문에 자유롭게 벗어날 수도 없다.

멀리 아폴로 신전(神殿) 순례(巡禮)에서 보듯, 서양 사람들은 성지(聖地) 방문이란 차원에서 일찍부터 개인 여행에 나섰다. 이동이나 여행은 왕(王)이 아니라 신(神)이 내린 권리이자 의무이다. 당연히 사람이 오가면서 정보와 장사도 확장된다. 해양과 대륙 심지어 우주로 나아가는 서양의 세계관으로 보면, 풍수지리로 대표되는 고착형 세계관은 기묘하다.

‘죽음은 나폴리를 체험한 뒤에…’

1890년 12월 25일 슐리만은 나폴리 한복판 톨레도(Via Toledo) 거리를 걷다가 쓰러졌다. 그는 다음 날 78세 나이로 세상을 떴다. 시신은 곧바로 바다 건너, 그리스 아테네 제1 공공묘지로 옮겨졌다. 독일인이지만, 그리스 유적 발굴 공헌으로 아테네에서 가장 명예로운 공간에 묻히게 된 것이다.

슐리만은 트로이 발굴에 이어 이탈리아 남부 폼페이 발굴에도 적극 나섰다. 폼페이에서 돌아와 잠시 쉬던 중 쓰러지는 바람에 나폴리에서 최후를 맞이한 것이다. 슐리만이 쓰러진 ‘바로 그 장소’에 들렀지만, 과거의 흔적은 단 하나도 남아 있지 않았다.

‘죽음은 나폴리를 체험한 뒤에 맞이하라(Vedi Napoli e poi muori).’

18세기 말 독일 문호(文豪) 괴테가 남긴 명언이다. ‘나폴리를 보기 전에는 사랑·인생·예술·죽음 모두 무의미하다’는 의미이다. 괴테가 나폴리를 여행한 뒤 느낀 소감을 한마디로 압축한 것이다. 100여 년 뒤 같은 독일인인 슐리만이 그 말을 모범적으로 실천한 느낌이다.

괴테, 나아가 크리스마스 저녁 폭죽과 함께 저세상으로 간 고고학자 덕분에 이후 연말연시(年末年始) 나폴리 체류는 필자의 고정 일정이 됐다. 그와 함께 언젠가 슐리만 신화가 탄생한 트로이에서 장기간 체류해보겠다는 생각을 하게 됐다. 아이러니하게도 코로나19 덕분에 그 꿈을 실현하게 되었다.

트로이 역사는 고고학의 한 분야이거나, 주기적으로 돌아오는 할리우드발(發) 엔터테인먼트 하나 정도로 취급될 듯하다. 로마 황제나 검투사 관련 영화처럼, 수많은 서양 고대사의 흔적 중 하나로 비친다.

서양에서는 다르다. 트로이, 나아가 그리스 역사는 아주 특별하다. 격(格)이 전혀 다르다고나 할까? 그리스-문화・문명은 영미(英美) 앵글로색슨계(系)는 물론, 이탈리아·프랑스·독일계 지성사(知性史)가 떠받드는 ‘절대 권위’로 취급된다. 대학을 기준으로 할 경우, 그리스에 관련된 영역이나 테마가 최고의 지성으로 통한다. 그리스 철학·윤리·정치에 관한 전문가는 그 누구도 넘볼 수 없는, 최고의 석학(碩學)으로 인정받는다. 고대 그리스어를 읽고 쓸 수 있다는 사실 하나만으로도 아주 특별한 대접을 받는다. 이집트·중국·인도에 대한 연구는 경제나 현지 문화·역사에 관련된 것에 집중할 뿐, 그리스에 비하면 액세서리 정도로 불과하다.

서양이기에 그리스를 최고봉으로 여기는 것이 당연하다고 말할지 모르겠다. 그러나 21세기의 관점에서 봐도, 이집트·중국·인도 모델이 세계의 표준이 될 수 있다고 믿는 사람은 거의 없다. 그리스가 남긴 위대한 역사에 비교하면 변방(邊方)의 낯선 풍경에 불과할 뿐이다. 그리스 역사는 인류의 보편적인 롤 모델이 될 수 있다.

결론적으로, 하버드·옥스퍼드·소르본·베를린 유명 대학에서의 ‘절대 권위=그리스 문화·문명’으로 종결된다. 트로이 역사는 그 같은 그리스를 중심으로 한 ‘절대 권위’의 출발점이다.

K-자화자찬

트로이 역사에서 시작된 그리스의 유산과 교훈은 한반도의 어제와 오늘, 그리고 내일을 가늠하는 잣대가 될 수 있다. 요즘은 조금 뜸해졌지만, K-자화자찬(自畵自讚)은 청와대발(發) 전유물만은 아니다. 한국인 대부분이 알게 모르게 ‘한반도 세계 중심론’ 열혈 신자(信者)로 변한 느낌이다. 발암(發癌)물질 유발로 유럽에서 리콜이 된 한국산 인스턴트 라면조차도 K-푸드(food)란 타이틀과 함께, 국위(國威)선양 아이콘으로 인용되는 판국이다. 분위기에 어긋나게 ‘감히’ 발암물질을 거론했다가는 매국노(賣國奴)로 매도될 수도 있다. 라면 수프의 화학조미료 냄새가 서양인에게 얼마나 역겨운 느낌을 주는지를 아는 한국인도 극히 드물다. ‘한반도 세계 중심론’ 신앙은 문재인 정권 들어 한층 더 도를 더해가고 있다. 억 단위의 디지털 리뷰, 유명인이 던진 말 한마디가 주된 근거 중 하나다.

트로이 역사는 잠시 통하다가 사라지는 K-자화자찬 세계관과 다르다. 시간과 공간을 넘어서 인류가 존재하는 한, 언제라도 활용 가능한 교훈이자 롤 모델이 될 수 있다. 보통 교훈이자 롤 모델은 ‘지금 당장’ 100% 따라가야만 하는 존재로 풀이하기 십상이다. 환경과 상황으로 인해 곧바로, 똑같이 행동할 수 없는 것이 현실이다. 그러나 교훈과 롤 모델이 주변에 있다는 사실은 ‘반드시’ 염두에 둬야 한다. 환경과 상황이 무르익을 때 행동으로 옮길 수 있기 때문이다. 보는 각도에 따라 다르겠지만, 2022년 3월 대통령 선거 이후 한국에 도움이 될 수도 있는 트로이, 나아가 그리스 역사의 교훈으로 3가지 단상(斷想)이 떠오른다.

개개인의 삶에 기초한 세계관

첫째, 주목할 부분은 개인과 역사와의 관계다. 결론부터 얘기하자면, 트로이는 개개인의 삶에 기초한 세계관을 인류 모두에게 제시해주고 있다. 집단·공동체·도시국가 나아가 왕이나 권력자에 의지하는 식의 역사가 아니다. 우주의 중심은 바로 나 개인이다. 나 개인이 만드는 삶의 흔적 그 자체가 바로 역사에 해당된다는 의미다. 혁명이나 엄청난 사건을 통한 대하(大河) 역사가 아니다. 매일 벌어지는 일상사 속의 개인이 만들어가는, 나만의 스토리가 역사라는 얘기다. 21세기 한국의 타성(惰性)으로 변해가고 있는, 집단 속에 숨어서 벌이는 위선(僞善)이나 큰소리와 ‘전혀’ 다르다. 엄격한 도덕·윤리에 입각해 명예롭고도 최선을 다하는 개개인의 인생이 트로이 역사의 기본 단위다.

트로이를 서양 역사의 절대 권위로 만든 인물은 장님 시인 호메로스다. 대략 기원전 8세기 인물로, 그가 남긴 대서사시 《일리아스》를 통해 그리스-트로이 전쟁의 전모가 밝혀진다. 트로이전쟁은 스파르타 젊은 왕비 헬레나를 납치한 트로이 왕자 파리스에 대한 그리스 연합군의 복수극이다. 아가멤논을 총사령관으로 한 그리스군은 무려 10년에 걸쳐 트로이를 공격한 끝에 목적을 달성한다. 그리스 결사대를 태운 목마(木馬)가 최후의 일격이다. 트로이는 지도상에서 영원히 사라진다.

트로이 지도층과 시민 모두가 학살되고 노예로 팔려가면서 기원전 13세기 에게해의 번영도 막을 내린다. 곧이어 12세기부터 에게해 및 지중해 전체가 암흑시대로 접어든다. 고대 그리스가 다시 눈을 뜬 것은 트로이 멸망 500여 년이 지난 기원전 8세기부터다. 이후 기원전 6세기 아테네가 호메로스의 구전(口傳)소설을 문자로 보존한다. 에게해 전역에 트로이 스토리가 퍼져나간 것은 로마가 등장한 기원전 2세기부터다.

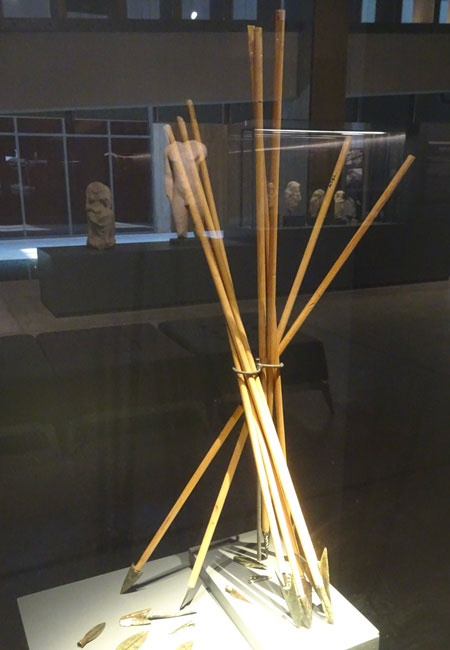

《일리아스》에서의 주인공은 아킬레스다. 유명한 아킬레스건(腱)이라는 말이 그에게서 나왔다. 트로이 왕자 파리스가 쏜 화살이 아킬레스건에 맞는 바람에 저세상으로 간 영웅이다. 호메로스 문학의 공통점이지만, ‘영웅=비극’으로 풀이된다. 영웅이라면 예외 없이 젊은 나이에 죽는다.

그리스·로마 대리석 조각상을 자세히 본다면 코와 입술 사이의 간격이 아주 밀착됐다는 것을 알 수 있을 것이다. 거의 붙어 있을 정도의 조각상도 많다. 장년 이상인 사람은 알겠지만, 나이가 들면 코와 입술 사이의 간격이 벌어진다. 대략 40대부터 시작되지만, 코 아래 부분의 지방이 아래로 늘어지면서 인상이 갑자기 변한다. 팔자주름도 생기게 된다.

필자의 관찰로는 그리스·로마 조각 가운데 코와 입술 사이 간격이 긴 형상을 본 적이 거의 없다. 조각의 주된 대상이 10대, 20대라는 얘기다. 로마의 평균수명은 24세 정도였다고 한다. 30대만 넘어도 이미 장년(壯年)으로 접어들던 때가 그리스 시대 때다. 트로이 역사 속 영웅의 대부분은 20대, 늦어도 30대에는 저세상으로 갔다. 지방이 늘어지면서 추하게 변해가는 외모의 변화를 느끼기 전에 세상에서 멀어진 셈이다.

친구를 위해 싸운 아킬레스

‘아킬레스의 아킬레스에 의한 아킬레스를 위한’ 추모가(追慕歌)가 《일리아스》다. 호메로스는 시종일관 젊은 용기와 정열을 극찬하고 있다.

그러나 주목할 부분이 하나 있다. 아킬레스는 ‘결코’ 그리스 전체의 번영을 위해 트로이와 싸우지 않았다. 그리스 도시국가를 위한 대의명분(大義名分)형 인간이 ‘전혀’ 아니다. 개인적 차원의 신념과 약속을 위해, 사랑하는 동성(同性) 친구 파트로클로스의 명예를 위해 싸우는 것이 이 영웅 무용담(武勇談)의 전부다. 국가 개념이 나타나기 이전의 역사이기 때문이기도 하겠지만, 큰 무엇인가를 위하여 목숨을 바친다는 식의 얘기가 전무하다.

애초에 아킬레스는 총사령관 아가멤논과의 불화로 트로이와의 전쟁 자체를 거부한다. 아가멤논이 트로이 신관(神官)의 딸을 노예로 부리자 당장 풀어주라고 호령한다. 그리스 왕에게 대들면서 적(敵)인 트로이의 명예 수호에 나선 셈이다. 아킬레스는 전세(戰勢)가 악화되어도 꼼짝도 안 한 채 막사 안에서만 소일한다. 그 과정에서 파트로클로스가 아킬레스의 군장(軍裝)으로 변장하고 트로이의 영웅 헥토르와 맞서 싸우다가 죽는다.

이에 격분한 아킬레스는 친구의 복수를 위해 헥토르와 1대 1로 싸운다. 헥토르를 죽인 그는 전차(戰車)에 달아 시신을 끌고 다닌다. 사체(死體)모독인 셈이다. 당시 그리스의 장례 풍습은 화장(火葬)이나 토장(土葬)이 기본이었다. 시신을 모아 장례를 치르지 않을 경우, 영혼이 저세상으로 가지 못하고 여기저기 방황할 것이라 보았다.

아킬레스는 그 같은 최소한의 예의도 저버린 것이다. 파트로클로스의 죽음에 대한 원한 때문이다. 호메로스는 헥토르의 시신을 되돌려달라는 트로이 왕 프리아모스의 애원(哀願)을 《일리아스》 마지막 부분에 할애하고 있다. 프리아모스는 아킬레스 막사에 몰래 찾아와, 왕이 아니라 아버지로서 헥토르의 시신을 넘겨달라고 읍소(泣訴)한다. 부정(父情)에 감복한 아킬레스는 헥토르의 시신을 프리아모스에게 넘긴다.

《일리아스》와 《史記》

《일리아스》의 핵심은 백전백승(百戰百勝) 아킬레스의 무용담이 아니다. 아버지의 눈물에 감동한 아킬레스가 헥토르의 시신을 넘기는 것이 이 서사시의 마지막 명장면이다.

《일리아스》를 기원전 1세기 중국의 사마천(司馬遷)이 쓴 《사기(史記)》와 비교해 보면 흥미롭다. 전자(前者)는 ‘We(우리)’가 아니라 ‘I(나는)’를 주어로 하는 역사다. 후자(後者)는 신(神)에 준하면서 실체(實體)도 애매한 황제를 중심으로 한 역사다.

중국 사서(史書)의 주인공은 ‘We(우리), I(나는)’ 수준이 아니라, 아예 보통 인간 모두를 넘어선 절대 권력자이다. 《사기》의 출발은 전설 속의 인물인, 3황5제(三皇五帝)에서 시작된다. 8명 모두 완벽한 성인(聖人)이자 하늘이 인정한 절대 권력자다. 애초부터 하늘에서 뚝 떨어진 존재이기 때문에, 반대하는 이견(異見) 자체가 불가능하다. 차마 신이라 말하진 않지만, 신에 준하는 완전무결한 ‘최고 존엄’이 중국 역사의 출발점이다. 아킬레스 같은 인물이 아가멤논을 비난하면서 그의 명령도 무시하는 식의 사고(思考) 자체가 중국 사서에서는 불가능하다. 마오쩌둥(毛澤東) 신화는 물론, 절대존엄 시진핑(習近平) 탄생은 전체주의(全體主義) 체제 탓이 아니라 중국 유전자(遺傳子)의 압축판인 사마천식 세계관의 너무도 ‘당연한 결과’이다.

‘正義의 다양성’

트로이 전쟁에서 얻을 수 있는 두 번째 교훈의 핵심은 ‘관용(寬容)’이다. 보통 서양 역사에서 관용이라고 하면 종교적·인종적 다양성을 떠올리기 십상이다. ‘로마의 관용=다신교(多神敎) 신앙’ ‘프랑스의 관용=인종적 다양성’이라는 식으로 해석할 수 있다.

필자가 말하는 트로이 역사에서의 관용은 ‘정의(正義)의 다양성’이란 의미를 갖고 있다. 내가 옳고 네가 틀리다는 생각이 아니다. 나도 너도 옳을 수 있고, 나도 너도 동시에 틀릴 수 있다는 세계관이 트로이 역사 속의 관용의 출발점이다.

트로이 전쟁의 원인은 헬레나의 납치다. 동양적 사고지만, 전쟁이 벌어지기 전 협상을 통해 납치된 헬레나를 되돌려주거나, 아예 그리스로 추방하는 식의 타협안을 트로이가 제시할 수 있었을 것이다. 그러나 그런 얘기는 전혀 없다. 중요한 것은 헬레나의 생각이다. 헬레나가 그리스로 돌아가겠다는 얘기를 아예 안 꺼냈기 때문에 헬레나의 귀환, 추방에 관한 얘기 자체가 있을 수 없다. 헬레나를 논외(論外)로 한 협상은 불가능하다.

호메로스 대서사시의 특징이기도 한데, 여기에는 선(善)과 악(惡)이 양분(兩分)되는 식의 흑백(黑白) 세계관이 없다. 내로남불은 21세기 한국인 캐릭터를 한마디로 집약한 말이다. 주자학적(朱子學的) 대의명분 세계관 때문이기도 하겠지만, 언행불일치(言行不一致)는 다반사(茶飯事)다. 그러면서도 기묘하게도, 남에게는 언행일치를 강요한다. 착한 백의 자격으로, 악한 흑을 비난·처벌할 무한한 권리를 갖고 있다.

그리스는 어떨까? 선악, 흑백이 동시에 존재한다. 상황에 따라 그 누구라도 흑백을 넘나들 수 있고, 신의 장난에 의해 흑백 개념 자체가 뒤바뀔 수도 있다고 믿었다. 따라서 흑백을 독점하면서 누군가를 비판하는 문화 자체가 없다. 관용은 그 같은 상황하에서 나타나는 심리다. 흑백을 넘나들면서, ‘나도 그럴 수 있다’는 동병상련(同病相憐) 심리가 존재하기에 남의 단점(短點)에 무심할 수 있다. 관용은 남이 아니라, 나에 대한 애정과 관심을 바깥으로 확장한 것에 불과하다.

‘오우 네메시스(Ou Nemesis)’

만약 트로이 전쟁사가 동양에서 저술됐다면 헬레나에 대한 문제가 스토리의 핵심 현안(懸案)이었을 것이다. 전쟁 전은 물론 전쟁 과정과 전쟁 후 헬레나를 어떤 식으로 다루었을지에 대한 얘기가 빈번하게 거론됐을 것이다. 그리스가 승리한 뒤 가장 먼저 행할 일이 헬레나 공개처형이었을 수도 있다. 수많은 그리스인의 죽음에 대한 책임을 지고, 헬레나가 자살하는 식의 극적인 장면도 상상할 수 있다.

하지만 《일리아스》 속 헬레나는 그리스가 승리한 뒤 원래 남편이었던 스파르타 왕과 함께 그리스로 돌아간다. 잘잘못을 따지거나, 그리스로 돌아간 뒤 문책(問責)을 당했다는 식의 얘기도 아예 없다.

트로이가 헬레나를 어떻게 대했는지를 봐도 마찬가지다. 헬레나는 트로이 왕 프리아모스가 자신을 마치 딸처럼 대한다고 말한다. 왕자인 헥토르도 헬레나에게 싫은 소리 한 번 안 한다.

《일리아스》에 등장하는 그리스어로 ‘오우 네메시스(Ou Nemesis)’라는 유명한 말이 있다. 수많은 그리스 용사가 트로이 성문 앞으로 몰려오자 성 안에 있던 헬레나가 나타나, 누가 누구인지를 호명(呼名)한다. 헬레나는 자신을 구하러 온 그리스 용사들을 보면서 죄의식에 빠졌을지 모르겠다.

그러나 트로이의 한 시민은 헬레나의 슬픈 모습을 보면서 “오우 네메시스”란 말을 연발한다. ‘결코 부끄럽지 않다’는 의미다. ‘헬레나와 같은 미인을 위해 수많은 그리스 용사가 몰려온 것은 자랑스러운 행위’라고 격찬하는 장면이다.

죄의식에 빠진 헬레나를 용서·이해하는 정도가 아니라, 그리스 용사와 헬레나 모두를 아예 숭배·찬양하는 모습이다. ‘헬레나 때문에 전쟁에 휘말렸고, 이처럼 고생을 하고 있다’는 식의 분노나 저주가 《일리아스》 전체를 통틀어 ‘단 한 줄’도 등장하지 않는다.

파리스가 헬레나를 납치한 것이라고 하지만, 헬레나의 자발적 동의하에 트로이로 함께 도망갔을 것이라는 추론(推論)도 가능하다. 그러나 호메로스는 헬레나의 진짜 의향이 무엇이었는지에 대한 언급은 피하고 있다. 그리스·트로이·호메로스 모두가 흑백 선악을 넘어선, 관용으로서 헬레나를 대한다는 의미다.

대관용(大寬容)은 서양 문학의 최고 덕목이자, 중심 테마이다. 프랑스인 모두가 인정하는 최고의 문호는 빅토르 위고다. 대관용의 소설, 《레미제라블(Les Misérables)》의 작가이기 때문이다. 따지고 보면 《신약성경》도 예수의 죽음과 부활을 둘러싼 대관용에 대한 기록이라 볼 수 있다.

중국이나 한국에 대관용을 중심 테마로 한 문학이 있기나 한지 궁금하다. 이념·분단·계급·민족을 거론하면서 백의 자격으로 흑을 공격·복수하는 얘기는 넘친다. 묘소까지 파헤치면서 소금을 뿌리는 것도 정례화된 지 오래다. 승자 패자도 없이, 서로를 인정하고 용서하는 빅토르 위고의 대관용 문학과 무관한 땅이 한국이다.

전쟁의 결과는 순간일 뿐

‘졌지만 이기고, 이겼지만 질 수 있다’는 사실은 트로이 역사가 남긴 세 번째 중요한 교훈이다. 전쟁의 결과는 순간일 뿐이다. 멀리 볼 경우 누가 승자이고 패자인지 한마디로 단언하기 어렵다.

이 글이 나갈 때쯤 러시아의 우크라이나 침략이 시작됐을지도 모르겠다. 그러나 러시아가 압도적으로 승리한다고 해서 우크라이나 사태가 끝난다는 얘기는 아니다. ‘우크라이나 침략=약체(弱體) 황혼(黃昏)대국 미국의 현실’이라 말하는 사람도 있겠지만, 그와는 정반대의 분석을 할 수도 있다. 중국에 주목하는 미국이 러시아를 의도적으로 우크라이나에 끌어들였다는 식의 해석이다. 일단 칼을 뺀 이상, 러시아는 당분간 우크라이나 문제에 집중할 수밖에 없게 된다. 당장 무력 통치야 가능하겠지만, 외교·경제·사회적 측면의 후폭풍(後爆風)이 어떻게 될지는 아무도 모른다. 총보다 소셜미디어(SNS) 연결 온라인 비디오 하나가 세계를 움직이는 시대다.

헥토르에 관한 단상은 ‘졌지만 이기고, 이겼지만 질 수 있다’는 의미를 되새기게 만드는 증거다. 헥토르가 아킬레스에게 죽으면서 트로이의 운명은 사실상 끝나게 된다. 목마가 아니더라도 트로이는 지도상에서 지워질 운명이었다.

《일리아스》의 최고 주인공은 단연 아킬레스다. 그러나 호메로스가 직접 언어로 표현하지는 않았지만, 백전백승 용사 아킬레스와는 차원이 다른 지장(智將) 덕장(德將) 차원의 영웅을 꼽으라면, 헥토르를 선택하게 된다. 헥토르는 용감한 전사(戰士)로서가 아닌, 아버지인 프리아모스 왕, 동생인 파리스와 헬레나를 돕는 가족의 기둥으로 등장한다. 사랑하는 자식을 가진 아버지이자, 아내의 안위를 걱정하는 자상한 남편이다. 개인적 영광과 명예에 매달리는 그리스 영웅들과 달리, 트로이 왕가를 중심으로 한 가치(價値)와 원칙에 모든 것을 거는 인물이다.

‘헥토르의 무덤’

놀랍게도 헥토르는 21세기 트로이 현지에서 가장 추앙받는 인물이다. 트로이 전체를 돌아다니면서 실감한 일인데, 백전백승 아킬레스가 아닌 어린 자식에게 웃음을 보이려 애썼던 자상한 가장 헥토르에 관한 전설이 트로이 곳곳에 넘친다.

바다에 인접한 ‘헥토르의 무덤’은 그중 하나다. 에게해를 굽어보면서 헥토르 상반신과 투구가 조각으로 만들어져 전시된 곳이다. 언뜻 보면 천연 언덕으로 느껴지지만, 현지인들은 둥근 산 모양의 공간을 ‘헥토르의 무덤’이라 부르고 있다. 유명 관광지가 아니라서 현지인만 찾는 곳이지만, 따뜻한 인간성에 기초한 헥토르의 드높은 품격이 느껴지는 신성한 공간이다. 에게해의 일몰·일출을 동시에 접할 수 있는 곳으로, 전 세계 그 어떤 무덤보다도 특별하게 가슴에 와닿는다.

호메로스는 그리스인이다. 그러나 ‘결코’ 적인 트로이를 야만시하거나 조롱하지 않았다. 아킬레스의 용맹이 중요한 것처럼, 가장(家長)이자 왕자인 헥토르의 삶도 존중했다. 헥토르의 자식이 성문 밖으로 내던져지고, 부인이 노예로 아가멤논에게 넘겨질 때의 슬픔도 마치 자신의 고통처럼 그려내고 있다. 그리스가 이겼기 때문에 벌어진 상황이지만, 만약 그리스가 패배했다면 똑같은 상황이 벌어졌을 것이란 역지사지(易地思之)의 정신이 호메로스 문학 곳곳에 나타난다.

지고도 이긴 역사

고대 로마 건국사는 기원전 753년부터 시작된다. 4월 21일이 로마 건국 기념일이다. 쌍둥이 형제, 로물루스와 레무스가 로마 건국 주인공이다. 왕의 질투(嫉妬)와 시기(猜忌)로 이들은 태어난 후에 모두 버려진다. 이들은 테베레강을 따라 흘러가던 중 지금의 로마에 도착한다. 이탈리아 박물관에서 보통 청동상으로 제작된 늑대 젖을 물고 있는 쌍둥이의 벌거벗은 모습을 본 적이 있을 것이다. 늑대 젖을 먹고 생존한 쌍둥이 형제의 모습이다. 쑥과 마늘을 먹으며 안전한 동굴에서 21일 만에 인간이 된 한반도 웅녀(熊女) 신화와 너무도 다르다는 느낌이 든다. 성인이 된 쌍둥이 형제는 생존에 이어 권력다툼에 나선다. 최종 승리자는 동생을 죽이고 로마 전부를 차지한 형 로물루스다.

고대 로마 역사에 관심이 있다면, 아이네이아스 신화에 대해 들어봤을 것이다. 기원전 8세기 로물루스 신화보다 500여 년 앞선, 기원전 13세기 이탈리아에 펼쳐진 고대 로마 신화다. 간단히 말해, 로물루스 조상으로 올라가면 아이네이아스라는 인물이 출발점이었다고 보는 신화다. 아이네이아스는 미(美)의 여신 아프로디테(로마명 비너스)를 어머니로 한 트로이 왕손(王孫)이다.

신화에 따르면, 트로이가 그리스에 망할 당시 아이네이아스가 자식과 아버지를 모시고 이탈리아 로마로 망명했다고 한다. 트로이 망명정부가 로물루스의 시조이자, 로마의 출발점인 셈이다. 기원전 1세기 제정(帝政)로마 황제 아우구스투스 신격화(神格化) 과정에서 등장한 건국 신화지만, 로마의 출발점이 트로이에 있다고 공식 선언한 것이 흥미롭다.

트로이는 그리스에 패망(敗亡)했지만, 그 후손들이 세운 로마가 대제국으로 발전하면서 트로이 전쟁으로부터 1000여 년이 지난 후에 그리스 전체를 통치하게 되었다니, 아이러니한 일 아닌가? 지고도 이긴, 이기고도 진 역사다.

어제의 복수보다 오늘의 행복

한국에서는 역사가 이데올로기로 추락한 지 오래다. ‘역사=한반도 세계 중심론’을 도와줄 수단이라고 할까? 원조(元祖)나 독자(獨自), 세계 최초라는 수식어(修飾語)는 고정메뉴다. 한반도에서 출토된 것과 99% 똑같은 유물들이 아프가니스탄에서 발굴됐는데도 ‘한반도 세계 중심론’에 근거해 독자 생산된 창조물이란 식으로 얼버무린다. 한반도 창조물을 아프가니스탄에 수출했다는 식의 얘기는 차마 못 꺼내는 듯하다. 각론(各論)은 없다. 민족우위론에 근거한, 정신론 차원의 이데올로기가 넘쳐난다. 그 결과 ‘역사를 잊는 민족은 미래가 없다’는 식의 비장한 슬로건이 차고 넘친다.

그리스·트로이 역사를 이데올로기, 나아가 슬로건 차원으로 해석하는 사람은 아무도 없다. 총론(總論)이 아닌, 각론으로서 스토리 하나하나가 흥미롭다. 앞서 교훈, 롤 모델이란 말을 했지만, 사실 듣고 읽는 순간 당시의 상황으로 빠져들면서 ‘과연 나라면 어떻게 행동했을까’를 생각하게 되는 것이 역사를 대하는 멋이자 맛이라 볼 수 있다.

로마를 건국한 트로이 망명정부의 아이네이아스는 와신상담(臥薪嘗膽)하면서 그리스에 대한 복수, 나아가 트로이 부활(復活)을 다짐한 것이 아니다. 어제의 복수보다 오늘의 행복, 내일의 번영이 더 중요하다. 그 결과 로마는 세계 초유의 대제국으로 성장할 수 있었다.

대통령 선거가 끝나는 즉시 어제에 대한 단죄(斷罪)가 본격화(本格化)될 것이라고 전망하는 사람들이 많다. 한국 신문·방송을 보면, 어느 쪽이건 ‘지면 죽는다’는 공포가 느껴진다.

호메로스의 《일리아스》를 다시 한 번 읽어보기를 바란다. 거기에는 승자(勝者)도 패자(敗者)도 없다. 모두가 삶의 주인공으로 반짝반짝 빛나는, 품격의 롤 모델들을 곳곳에서 발견할 수 있다.⊙

고대(古代) 역사의 현장인 트로이를 찾은 것은 이미 10년 전에 계획한 인생 여정(旅程) 중 하나다. 고고학자(考古學者) 하인리히 슐리만과의 ‘우연한’ 만남 때문이다. 2012년 크리스마스 저녁, 필자는 나폴리에서 시간을 보내고 있었다. 폭죽은 이탈리아 아니 유럽인 모두가 갖는 나폴리에 관한 0순위 이미지 중 하나다. 거의 ‘폭탄 폭약 놀이’라고 할 정도로 살인적 수준이다. 매년 폭죽 사고로 몇 명씩 숨진다. 그날 현지 친구 피에트로와 함께 광기(狂氣)의 폭죽을 체험했다. 피에트로가 말했다.

“슐리만은 삶의 마지막 날까지 폭죽으로 뒤덮인 휘황찬란한 인생을 보여줬다. 좀 시끄럽기는 하지만, 무지갯빛 크리스마스 폭죽 속에서 생(生)을 마친 고고학자보다 더 로맨틱한 삶도 드물 듯하다.”

트로이 유적 발굴자 슐리만이 나폴리에서 최후를 마쳤다는 것을 그때 알았다.

風水와 巡禮

출생지는 한국 풍수지리의 핵심 관심사 중 하나다. 어떤 산하(山河) 풍수를 배경으로 한 땅에서 태어났느냐가 성공 여부를 가름하는 기준 중 하나다. 해방 이래 10여 명 이상의 대통령이 탄생했다. 대한민국 곳곳에 대통령 탄생 명당(明堂)에 관한 그럴듯한 얘기가 퍼져 있다. 영기(靈氣)를 받으러 일부러 대통령 탄생지까지 들르는 사람들도 적지 않다.

서양은 어떨까? 출생지보다 삶의 최종 무대에 주목한다. ‘어디에서 태어났느냐’가 아니라, ‘어디에서 무엇을 하다가 죽었느냐’가 더 중요하다. 출생지는 스스로 결정할 수 없다. 그러나 어디에서 최후를 마쳤느냐 하는 것은 그가 살아온 인생의 의미를 판단하는 증거가 될 수 있다.

동양의 풍수지리는 정주(定住)문화의 산물이다. 여행・이동과 무관한 붙박이 삶의 결과가 풍수지리에 압축돼 있다. 중국 문화에서 볼 수 있듯이 정주문화에서 주된 가축은 이동과 무관한 돼지이다. 태어난 곳에서 다른 곳으로 갈 생각도 없지만, 권력의 통제 때문에 자유롭게 벗어날 수도 없다.

멀리 아폴로 신전(神殿) 순례(巡禮)에서 보듯, 서양 사람들은 성지(聖地) 방문이란 차원에서 일찍부터 개인 여행에 나섰다. 이동이나 여행은 왕(王)이 아니라 신(神)이 내린 권리이자 의무이다. 당연히 사람이 오가면서 정보와 장사도 확장된다. 해양과 대륙 심지어 우주로 나아가는 서양의 세계관으로 보면, 풍수지리로 대표되는 고착형 세계관은 기묘하다.

‘죽음은 나폴리를 체험한 뒤에…’

|

| 트로이 유적을 발굴한 하인리히 슐리만. |

슐리만은 트로이 발굴에 이어 이탈리아 남부 폼페이 발굴에도 적극 나섰다. 폼페이에서 돌아와 잠시 쉬던 중 쓰러지는 바람에 나폴리에서 최후를 맞이한 것이다. 슐리만이 쓰러진 ‘바로 그 장소’에 들렀지만, 과거의 흔적은 단 하나도 남아 있지 않았다.

‘죽음은 나폴리를 체험한 뒤에 맞이하라(Vedi Napoli e poi muori).’

18세기 말 독일 문호(文豪) 괴테가 남긴 명언이다. ‘나폴리를 보기 전에는 사랑·인생·예술·죽음 모두 무의미하다’는 의미이다. 괴테가 나폴리를 여행한 뒤 느낀 소감을 한마디로 압축한 것이다. 100여 년 뒤 같은 독일인인 슐리만이 그 말을 모범적으로 실천한 느낌이다.

괴테, 나아가 크리스마스 저녁 폭죽과 함께 저세상으로 간 고고학자 덕분에 이후 연말연시(年末年始) 나폴리 체류는 필자의 고정 일정이 됐다. 그와 함께 언젠가 슐리만 신화가 탄생한 트로이에서 장기간 체류해보겠다는 생각을 하게 됐다. 아이러니하게도 코로나19 덕분에 그 꿈을 실현하게 되었다.

트로이 역사는 고고학의 한 분야이거나, 주기적으로 돌아오는 할리우드발(發) 엔터테인먼트 하나 정도로 취급될 듯하다. 로마 황제나 검투사 관련 영화처럼, 수많은 서양 고대사의 흔적 중 하나로 비친다.

서양에서는 다르다. 트로이, 나아가 그리스 역사는 아주 특별하다. 격(格)이 전혀 다르다고나 할까? 그리스-문화・문명은 영미(英美) 앵글로색슨계(系)는 물론, 이탈리아·프랑스·독일계 지성사(知性史)가 떠받드는 ‘절대 권위’로 취급된다. 대학을 기준으로 할 경우, 그리스에 관련된 영역이나 테마가 최고의 지성으로 통한다. 그리스 철학·윤리·정치에 관한 전문가는 그 누구도 넘볼 수 없는, 최고의 석학(碩學)으로 인정받는다. 고대 그리스어를 읽고 쓸 수 있다는 사실 하나만으로도 아주 특별한 대접을 받는다. 이집트·중국·인도에 대한 연구는 경제나 현지 문화·역사에 관련된 것에 집중할 뿐, 그리스에 비하면 액세서리 정도로 불과하다.

서양이기에 그리스를 최고봉으로 여기는 것이 당연하다고 말할지 모르겠다. 그러나 21세기의 관점에서 봐도, 이집트·중국·인도 모델이 세계의 표준이 될 수 있다고 믿는 사람은 거의 없다. 그리스가 남긴 위대한 역사에 비교하면 변방(邊方)의 낯선 풍경에 불과할 뿐이다. 그리스 역사는 인류의 보편적인 롤 모델이 될 수 있다.

결론적으로, 하버드·옥스퍼드·소르본·베를린 유명 대학에서의 ‘절대 권위=그리스 문화·문명’으로 종결된다. 트로이 역사는 그 같은 그리스를 중심으로 한 ‘절대 권위’의 출발점이다.

K-자화자찬

트로이 역사에서 시작된 그리스의 유산과 교훈은 한반도의 어제와 오늘, 그리고 내일을 가늠하는 잣대가 될 수 있다. 요즘은 조금 뜸해졌지만, K-자화자찬(自畵自讚)은 청와대발(發) 전유물만은 아니다. 한국인 대부분이 알게 모르게 ‘한반도 세계 중심론’ 열혈 신자(信者)로 변한 느낌이다. 발암(發癌)물질 유발로 유럽에서 리콜이 된 한국산 인스턴트 라면조차도 K-푸드(food)란 타이틀과 함께, 국위(國威)선양 아이콘으로 인용되는 판국이다. 분위기에 어긋나게 ‘감히’ 발암물질을 거론했다가는 매국노(賣國奴)로 매도될 수도 있다. 라면 수프의 화학조미료 냄새가 서양인에게 얼마나 역겨운 느낌을 주는지를 아는 한국인도 극히 드물다. ‘한반도 세계 중심론’ 신앙은 문재인 정권 들어 한층 더 도를 더해가고 있다. 억 단위의 디지털 리뷰, 유명인이 던진 말 한마디가 주된 근거 중 하나다.

트로이 역사는 잠시 통하다가 사라지는 K-자화자찬 세계관과 다르다. 시간과 공간을 넘어서 인류가 존재하는 한, 언제라도 활용 가능한 교훈이자 롤 모델이 될 수 있다. 보통 교훈이자 롤 모델은 ‘지금 당장’ 100% 따라가야만 하는 존재로 풀이하기 십상이다. 환경과 상황으로 인해 곧바로, 똑같이 행동할 수 없는 것이 현실이다. 그러나 교훈과 롤 모델이 주변에 있다는 사실은 ‘반드시’ 염두에 둬야 한다. 환경과 상황이 무르익을 때 행동으로 옮길 수 있기 때문이다. 보는 각도에 따라 다르겠지만, 2022년 3월 대통령 선거 이후 한국에 도움이 될 수도 있는 트로이, 나아가 그리스 역사의 교훈으로 3가지 단상(斷想)이 떠오른다.

개개인의 삶에 기초한 세계관

|

| 트로이 유적은 지금도 발굴이 진행되고 있다. 주변 전체가 세계문화유산으로 지정되어 있다. |

트로이를 서양 역사의 절대 권위로 만든 인물은 장님 시인 호메로스다. 대략 기원전 8세기 인물로, 그가 남긴 대서사시 《일리아스》를 통해 그리스-트로이 전쟁의 전모가 밝혀진다. 트로이전쟁은 스파르타 젊은 왕비 헬레나를 납치한 트로이 왕자 파리스에 대한 그리스 연합군의 복수극이다. 아가멤논을 총사령관으로 한 그리스군은 무려 10년에 걸쳐 트로이를 공격한 끝에 목적을 달성한다. 그리스 결사대를 태운 목마(木馬)가 최후의 일격이다. 트로이는 지도상에서 영원히 사라진다.

트로이 지도층과 시민 모두가 학살되고 노예로 팔려가면서 기원전 13세기 에게해의 번영도 막을 내린다. 곧이어 12세기부터 에게해 및 지중해 전체가 암흑시대로 접어든다. 고대 그리스가 다시 눈을 뜬 것은 트로이 멸망 500여 년이 지난 기원전 8세기부터다. 이후 기원전 6세기 아테네가 호메로스의 구전(口傳)소설을 문자로 보존한다. 에게해 전역에 트로이 스토리가 퍼져나간 것은 로마가 등장한 기원전 2세기부터다.

《일리아스》에서의 주인공은 아킬레스다. 유명한 아킬레스건(腱)이라는 말이 그에게서 나왔다. 트로이 왕자 파리스가 쏜 화살이 아킬레스건에 맞는 바람에 저세상으로 간 영웅이다. 호메로스 문학의 공통점이지만, ‘영웅=비극’으로 풀이된다. 영웅이라면 예외 없이 젊은 나이에 죽는다.

그리스·로마 대리석 조각상을 자세히 본다면 코와 입술 사이의 간격이 아주 밀착됐다는 것을 알 수 있을 것이다. 거의 붙어 있을 정도의 조각상도 많다. 장년 이상인 사람은 알겠지만, 나이가 들면 코와 입술 사이의 간격이 벌어진다. 대략 40대부터 시작되지만, 코 아래 부분의 지방이 아래로 늘어지면서 인상이 갑자기 변한다. 팔자주름도 생기게 된다.

필자의 관찰로는 그리스·로마 조각 가운데 코와 입술 사이 간격이 긴 형상을 본 적이 거의 없다. 조각의 주된 대상이 10대, 20대라는 얘기다. 로마의 평균수명은 24세 정도였다고 한다. 30대만 넘어도 이미 장년(壯年)으로 접어들던 때가 그리스 시대 때다. 트로이 역사 속 영웅의 대부분은 20대, 늦어도 30대에는 저세상으로 갔다. 지방이 늘어지면서 추하게 변해가는 외모의 변화를 느끼기 전에 세상에서 멀어진 셈이다.

친구를 위해 싸운 아킬레스

|

| 트로이 유적지의 박물관에 전시되어 있는 당시의 화살. 아킬레스를 죽음으로 몰아넣은 화살도 이런 것이 아니었을까? |

그러나 주목할 부분이 하나 있다. 아킬레스는 ‘결코’ 그리스 전체의 번영을 위해 트로이와 싸우지 않았다. 그리스 도시국가를 위한 대의명분(大義名分)형 인간이 ‘전혀’ 아니다. 개인적 차원의 신념과 약속을 위해, 사랑하는 동성(同性) 친구 파트로클로스의 명예를 위해 싸우는 것이 이 영웅 무용담(武勇談)의 전부다. 국가 개념이 나타나기 이전의 역사이기 때문이기도 하겠지만, 큰 무엇인가를 위하여 목숨을 바친다는 식의 얘기가 전무하다.

애초에 아킬레스는 총사령관 아가멤논과의 불화로 트로이와의 전쟁 자체를 거부한다. 아가멤논이 트로이 신관(神官)의 딸을 노예로 부리자 당장 풀어주라고 호령한다. 그리스 왕에게 대들면서 적(敵)인 트로이의 명예 수호에 나선 셈이다. 아킬레스는 전세(戰勢)가 악화되어도 꼼짝도 안 한 채 막사 안에서만 소일한다. 그 과정에서 파트로클로스가 아킬레스의 군장(軍裝)으로 변장하고 트로이의 영웅 헥토르와 맞서 싸우다가 죽는다.

이에 격분한 아킬레스는 친구의 복수를 위해 헥토르와 1대 1로 싸운다. 헥토르를 죽인 그는 전차(戰車)에 달아 시신을 끌고 다닌다. 사체(死體)모독인 셈이다. 당시 그리스의 장례 풍습은 화장(火葬)이나 토장(土葬)이 기본이었다. 시신을 모아 장례를 치르지 않을 경우, 영혼이 저세상으로 가지 못하고 여기저기 방황할 것이라 보았다.

아킬레스는 그 같은 최소한의 예의도 저버린 것이다. 파트로클로스의 죽음에 대한 원한 때문이다. 호메로스는 헥토르의 시신을 되돌려달라는 트로이 왕 프리아모스의 애원(哀願)을 《일리아스》 마지막 부분에 할애하고 있다. 프리아모스는 아킬레스 막사에 몰래 찾아와, 왕이 아니라 아버지로서 헥토르의 시신을 넘겨달라고 읍소(泣訴)한다. 부정(父情)에 감복한 아킬레스는 헥토르의 시신을 프리아모스에게 넘긴다.

《일리아스》와 《史記》

|

| 트로이 전쟁의 두 주역 아킬레스(왼쪽)와 헥토르. |

《일리아스》를 기원전 1세기 중국의 사마천(司馬遷)이 쓴 《사기(史記)》와 비교해 보면 흥미롭다. 전자(前者)는 ‘We(우리)’가 아니라 ‘I(나는)’를 주어로 하는 역사다. 후자(後者)는 신(神)에 준하면서 실체(實體)도 애매한 황제를 중심으로 한 역사다.

중국 사서(史書)의 주인공은 ‘We(우리), I(나는)’ 수준이 아니라, 아예 보통 인간 모두를 넘어선 절대 권력자이다. 《사기》의 출발은 전설 속의 인물인, 3황5제(三皇五帝)에서 시작된다. 8명 모두 완벽한 성인(聖人)이자 하늘이 인정한 절대 권력자다. 애초부터 하늘에서 뚝 떨어진 존재이기 때문에, 반대하는 이견(異見) 자체가 불가능하다. 차마 신이라 말하진 않지만, 신에 준하는 완전무결한 ‘최고 존엄’이 중국 역사의 출발점이다. 아킬레스 같은 인물이 아가멤논을 비난하면서 그의 명령도 무시하는 식의 사고(思考) 자체가 중국 사서에서는 불가능하다. 마오쩌둥(毛澤東) 신화는 물론, 절대존엄 시진핑(習近平) 탄생은 전체주의(全體主義) 체제 탓이 아니라 중국 유전자(遺傳子)의 압축판인 사마천식 세계관의 너무도 ‘당연한 결과’이다.

‘正義의 다양성’

트로이 전쟁에서 얻을 수 있는 두 번째 교훈의 핵심은 ‘관용(寬容)’이다. 보통 서양 역사에서 관용이라고 하면 종교적·인종적 다양성을 떠올리기 십상이다. ‘로마의 관용=다신교(多神敎) 신앙’ ‘프랑스의 관용=인종적 다양성’이라는 식으로 해석할 수 있다.

필자가 말하는 트로이 역사에서의 관용은 ‘정의(正義)의 다양성’이란 의미를 갖고 있다. 내가 옳고 네가 틀리다는 생각이 아니다. 나도 너도 옳을 수 있고, 나도 너도 동시에 틀릴 수 있다는 세계관이 트로이 역사 속의 관용의 출발점이다.

트로이 전쟁의 원인은 헬레나의 납치다. 동양적 사고지만, 전쟁이 벌어지기 전 협상을 통해 납치된 헬레나를 되돌려주거나, 아예 그리스로 추방하는 식의 타협안을 트로이가 제시할 수 있었을 것이다. 그러나 그런 얘기는 전혀 없다. 중요한 것은 헬레나의 생각이다. 헬레나가 그리스로 돌아가겠다는 얘기를 아예 안 꺼냈기 때문에 헬레나의 귀환, 추방에 관한 얘기 자체가 있을 수 없다. 헬레나를 논외(論外)로 한 협상은 불가능하다.

호메로스 대서사시의 특징이기도 한데, 여기에는 선(善)과 악(惡)이 양분(兩分)되는 식의 흑백(黑白) 세계관이 없다. 내로남불은 21세기 한국인 캐릭터를 한마디로 집약한 말이다. 주자학적(朱子學的) 대의명분 세계관 때문이기도 하겠지만, 언행불일치(言行不一致)는 다반사(茶飯事)다. 그러면서도 기묘하게도, 남에게는 언행일치를 강요한다. 착한 백의 자격으로, 악한 흑을 비난·처벌할 무한한 권리를 갖고 있다.

그리스는 어떨까? 선악, 흑백이 동시에 존재한다. 상황에 따라 그 누구라도 흑백을 넘나들 수 있고, 신의 장난에 의해 흑백 개념 자체가 뒤바뀔 수도 있다고 믿었다. 따라서 흑백을 독점하면서 누군가를 비판하는 문화 자체가 없다. 관용은 그 같은 상황하에서 나타나는 심리다. 흑백을 넘나들면서, ‘나도 그럴 수 있다’는 동병상련(同病相憐) 심리가 존재하기에 남의 단점(短點)에 무심할 수 있다. 관용은 남이 아니라, 나에 대한 애정과 관심을 바깥으로 확장한 것에 불과하다.

‘오우 네메시스(Ou Nemesis)’

|

| 트로이 평야에 세워진 트로이 전쟁 당시의 주역들. 아킬레스·헥토르·헬레나·오디세이를 비롯해 전부 12명의 두상이 기원전 13세기 트로이 당시 역사를 되새겨준다. |

하지만 《일리아스》 속 헬레나는 그리스가 승리한 뒤 원래 남편이었던 스파르타 왕과 함께 그리스로 돌아간다. 잘잘못을 따지거나, 그리스로 돌아간 뒤 문책(問責)을 당했다는 식의 얘기도 아예 없다.

트로이가 헬레나를 어떻게 대했는지를 봐도 마찬가지다. 헬레나는 트로이 왕 프리아모스가 자신을 마치 딸처럼 대한다고 말한다. 왕자인 헥토르도 헬레나에게 싫은 소리 한 번 안 한다.

《일리아스》에 등장하는 그리스어로 ‘오우 네메시스(Ou Nemesis)’라는 유명한 말이 있다. 수많은 그리스 용사가 트로이 성문 앞으로 몰려오자 성 안에 있던 헬레나가 나타나, 누가 누구인지를 호명(呼名)한다. 헬레나는 자신을 구하러 온 그리스 용사들을 보면서 죄의식에 빠졌을지 모르겠다.

그러나 트로이의 한 시민은 헬레나의 슬픈 모습을 보면서 “오우 네메시스”란 말을 연발한다. ‘결코 부끄럽지 않다’는 의미다. ‘헬레나와 같은 미인을 위해 수많은 그리스 용사가 몰려온 것은 자랑스러운 행위’라고 격찬하는 장면이다.

죄의식에 빠진 헬레나를 용서·이해하는 정도가 아니라, 그리스 용사와 헬레나 모두를 아예 숭배·찬양하는 모습이다. ‘헬레나 때문에 전쟁에 휘말렸고, 이처럼 고생을 하고 있다’는 식의 분노나 저주가 《일리아스》 전체를 통틀어 ‘단 한 줄’도 등장하지 않는다.

파리스가 헬레나를 납치한 것이라고 하지만, 헬레나의 자발적 동의하에 트로이로 함께 도망갔을 것이라는 추론(推論)도 가능하다. 그러나 호메로스는 헬레나의 진짜 의향이 무엇이었는지에 대한 언급은 피하고 있다. 그리스·트로이·호메로스 모두가 흑백 선악을 넘어선, 관용으로서 헬레나를 대한다는 의미다.

대관용(大寬容)은 서양 문학의 최고 덕목이자, 중심 테마이다. 프랑스인 모두가 인정하는 최고의 문호는 빅토르 위고다. 대관용의 소설, 《레미제라블(Les Misérables)》의 작가이기 때문이다. 따지고 보면 《신약성경》도 예수의 죽음과 부활을 둘러싼 대관용에 대한 기록이라 볼 수 있다.

중국이나 한국에 대관용을 중심 테마로 한 문학이 있기나 한지 궁금하다. 이념·분단·계급·민족을 거론하면서 백의 자격으로 흑을 공격·복수하는 얘기는 넘친다. 묘소까지 파헤치면서 소금을 뿌리는 것도 정례화된 지 오래다. 승자 패자도 없이, 서로를 인정하고 용서하는 빅토르 위고의 대관용 문학과 무관한 땅이 한국이다.

전쟁의 결과는 순간일 뿐

|

| 헥토르의 어린 아들은 투구를 쓴 아버지를 몰라본다. 투구를 벗으며 아들과 부인에게 생의 마지막 인사를 하는 헥토르의 드높은 품격은 호메로스의 대서사시 가운데 가장 많이 인용되는 부분이기도 하다. |

이 글이 나갈 때쯤 러시아의 우크라이나 침략이 시작됐을지도 모르겠다. 그러나 러시아가 압도적으로 승리한다고 해서 우크라이나 사태가 끝난다는 얘기는 아니다. ‘우크라이나 침략=약체(弱體) 황혼(黃昏)대국 미국의 현실’이라 말하는 사람도 있겠지만, 그와는 정반대의 분석을 할 수도 있다. 중국에 주목하는 미국이 러시아를 의도적으로 우크라이나에 끌어들였다는 식의 해석이다. 일단 칼을 뺀 이상, 러시아는 당분간 우크라이나 문제에 집중할 수밖에 없게 된다. 당장 무력 통치야 가능하겠지만, 외교·경제·사회적 측면의 후폭풍(後爆風)이 어떻게 될지는 아무도 모른다. 총보다 소셜미디어(SNS) 연결 온라인 비디오 하나가 세계를 움직이는 시대다.

헥토르에 관한 단상은 ‘졌지만 이기고, 이겼지만 질 수 있다’는 의미를 되새기게 만드는 증거다. 헥토르가 아킬레스에게 죽으면서 트로이의 운명은 사실상 끝나게 된다. 목마가 아니더라도 트로이는 지도상에서 지워질 운명이었다.

《일리아스》의 최고 주인공은 단연 아킬레스다. 그러나 호메로스가 직접 언어로 표현하지는 않았지만, 백전백승 용사 아킬레스와는 차원이 다른 지장(智將) 덕장(德將) 차원의 영웅을 꼽으라면, 헥토르를 선택하게 된다. 헥토르는 용감한 전사(戰士)로서가 아닌, 아버지인 프리아모스 왕, 동생인 파리스와 헬레나를 돕는 가족의 기둥으로 등장한다. 사랑하는 자식을 가진 아버지이자, 아내의 안위를 걱정하는 자상한 남편이다. 개인적 영광과 명예에 매달리는 그리스 영웅들과 달리, 트로이 왕가를 중심으로 한 가치(價値)와 원칙에 모든 것을 거는 인물이다.

‘헥토르의 무덤’

|

| 에게해의 일출·일몰을 내려다보는 헥토르 무덤과 기념 조각상. 전 세계 그 어떤 인물 무덤보다도 성스럽고도 신비로운 고대 무덤이다. |

바다에 인접한 ‘헥토르의 무덤’은 그중 하나다. 에게해를 굽어보면서 헥토르 상반신과 투구가 조각으로 만들어져 전시된 곳이다. 언뜻 보면 천연 언덕으로 느껴지지만, 현지인들은 둥근 산 모양의 공간을 ‘헥토르의 무덤’이라 부르고 있다. 유명 관광지가 아니라서 현지인만 찾는 곳이지만, 따뜻한 인간성에 기초한 헥토르의 드높은 품격이 느껴지는 신성한 공간이다. 에게해의 일몰·일출을 동시에 접할 수 있는 곳으로, 전 세계 그 어떤 무덤보다도 특별하게 가슴에 와닿는다.

호메로스는 그리스인이다. 그러나 ‘결코’ 적인 트로이를 야만시하거나 조롱하지 않았다. 아킬레스의 용맹이 중요한 것처럼, 가장(家長)이자 왕자인 헥토르의 삶도 존중했다. 헥토르의 자식이 성문 밖으로 내던져지고, 부인이 노예로 아가멤논에게 넘겨질 때의 슬픔도 마치 자신의 고통처럼 그려내고 있다. 그리스가 이겼기 때문에 벌어진 상황이지만, 만약 그리스가 패배했다면 똑같은 상황이 벌어졌을 것이란 역지사지(易地思之)의 정신이 호메로스 문학 곳곳에 나타난다.

지고도 이긴 역사

|

| 로마 건국 신화 속 로물루스 형제의 선조는 트로이에서 건너간 아이네이아스(Aeneas)다. 트로이 후손이 세운 로마는 후일 그리스를 점령한다. |

고대 로마 역사에 관심이 있다면, 아이네이아스 신화에 대해 들어봤을 것이다. 기원전 8세기 로물루스 신화보다 500여 년 앞선, 기원전 13세기 이탈리아에 펼쳐진 고대 로마 신화다. 간단히 말해, 로물루스 조상으로 올라가면 아이네이아스라는 인물이 출발점이었다고 보는 신화다. 아이네이아스는 미(美)의 여신 아프로디테(로마명 비너스)를 어머니로 한 트로이 왕손(王孫)이다.

신화에 따르면, 트로이가 그리스에 망할 당시 아이네이아스가 자식과 아버지를 모시고 이탈리아 로마로 망명했다고 한다. 트로이 망명정부가 로물루스의 시조이자, 로마의 출발점인 셈이다. 기원전 1세기 제정(帝政)로마 황제 아우구스투스 신격화(神格化) 과정에서 등장한 건국 신화지만, 로마의 출발점이 트로이에 있다고 공식 선언한 것이 흥미롭다.

트로이는 그리스에 패망(敗亡)했지만, 그 후손들이 세운 로마가 대제국으로 발전하면서 트로이 전쟁으로부터 1000여 년이 지난 후에 그리스 전체를 통치하게 되었다니, 아이러니한 일 아닌가? 지고도 이긴, 이기고도 진 역사다.

어제의 복수보다 오늘의 행복

한국에서는 역사가 이데올로기로 추락한 지 오래다. ‘역사=한반도 세계 중심론’을 도와줄 수단이라고 할까? 원조(元祖)나 독자(獨自), 세계 최초라는 수식어(修飾語)는 고정메뉴다. 한반도에서 출토된 것과 99% 똑같은 유물들이 아프가니스탄에서 발굴됐는데도 ‘한반도 세계 중심론’에 근거해 독자 생산된 창조물이란 식으로 얼버무린다. 한반도 창조물을 아프가니스탄에 수출했다는 식의 얘기는 차마 못 꺼내는 듯하다. 각론(各論)은 없다. 민족우위론에 근거한, 정신론 차원의 이데올로기가 넘쳐난다. 그 결과 ‘역사를 잊는 민족은 미래가 없다’는 식의 비장한 슬로건이 차고 넘친다.

그리스·트로이 역사를 이데올로기, 나아가 슬로건 차원으로 해석하는 사람은 아무도 없다. 총론(總論)이 아닌, 각론으로서 스토리 하나하나가 흥미롭다. 앞서 교훈, 롤 모델이란 말을 했지만, 사실 듣고 읽는 순간 당시의 상황으로 빠져들면서 ‘과연 나라면 어떻게 행동했을까’를 생각하게 되는 것이 역사를 대하는 멋이자 맛이라 볼 수 있다.

로마를 건국한 트로이 망명정부의 아이네이아스는 와신상담(臥薪嘗膽)하면서 그리스에 대한 복수, 나아가 트로이 부활(復活)을 다짐한 것이 아니다. 어제의 복수보다 오늘의 행복, 내일의 번영이 더 중요하다. 그 결과 로마는 세계 초유의 대제국으로 성장할 수 있었다.

대통령 선거가 끝나는 즉시 어제에 대한 단죄(斷罪)가 본격화(本格化)될 것이라고 전망하는 사람들이 많다. 한국 신문·방송을 보면, 어느 쪽이건 ‘지면 죽는다’는 공포가 느껴진다.

호메로스의 《일리아스》를 다시 한 번 읽어보기를 바란다. 거기에는 승자(勝者)도 패자(敗者)도 없다. 모두가 삶의 주인공으로 반짝반짝 빛나는, 품격의 롤 모델들을 곳곳에서 발견할 수 있다.⊙