⊙ 2000년에는 미국인의 약 20%가 지지 정당이 다른 사람 혐오… 2016년에는 50%로 증가

⊙ “트럼프는 하나의 현상이지 그 자체로 원인이 아니었다”(벤 샤피로)

⊙ 미국의 역사·가치 부정하는 분열주의자가 학계·문화계 등을 장악… 가장 미국적이어야 할 액션 히어로물 〈캡틴 아메리카〉의 시나리오 작가도 반미주의자

⊙ 韓美 좌파, ‘국가의 영혼’을 자신들의 방법대로 규정하기 위해 각고의 노력

노태정

1989년생. 한국외국어대 영어학과 졸업, 미국 예일대 대학원 신학과 졸업 / 現 〈제3의길〉 편집위원 / 역서 《역사의 오른편 옳은편》 《미국은 어떻게 망가지는가》

⊙ “트럼프는 하나의 현상이지 그 자체로 원인이 아니었다”(벤 샤피로)

⊙ 미국의 역사·가치 부정하는 분열주의자가 학계·문화계 등을 장악… 가장 미국적이어야 할 액션 히어로물 〈캡틴 아메리카〉의 시나리오 작가도 반미주의자

⊙ 韓美 좌파, ‘국가의 영혼’을 자신들의 방법대로 규정하기 위해 각고의 노력

노태정

1989년생. 한국외국어대 영어학과 졸업, 미국 예일대 대학원 신학과 졸업 / 現 〈제3의길〉 편집위원 / 역서 《역사의 오른편 옳은편》 《미국은 어떻게 망가지는가》

- 지난 1월 벌어진 미국 의회의사당 폭동사태는 미국의 극심한 분열상을 단적으로 보여주었다. 사진=AP/뉴시스

올해 초 전(全) 세계는 충격의 도가니에 빠져들었다. 2020년 11월 3일 치른 미국 대통령 선거인단 투표 결과를 확정하는 의회의 인준이 진행되고 있는데 수백명에 달하는 폭도가 의사당에 난입하는 사상 초유의 사태가 발생했기 때문이다. 폭도들과 의사당 경비대가 대치하는 과정에서 경찰관 1명을 포함한 5명이 사망하고, 수십명이 부상당했다. 머리에 뿔을 달고, 바이킹 의상을 입는 등 외관상으로 비치는 폭도들의 미학은 그들의 행위만큼이나 끔찍했다. 그리고 이 참혹한 광경은 언론과 소셜미디어를 통해 여과 없이 전 세계에 급속도로 퍼져나갔다. 혹자는 이를 “9·11테러 이후 미국이 경험한 가장 끔찍한 사건”이라고 평가하며 그 책임을 트럼프 대통령과 그 지지자들에게 돌렸다.

시계를 작년 여름으로 돌려보자. 코로나19로 인한 팬데믹이 한창 기승을 부리던 2020년 5월, 조지 플로이드(George Floyd)가 검문 과정에서 경찰관의 무릎에 짓눌려 사망했다. 미국에서는 그가 흑인이기 때문에 피해자가 됐다는 여론이 급격히 확산됐다. 이에 따라 미국 전역에서 “인종차별에 항의한다”는 명분으로 약탈과 방화, 폭동 등이 들판의 불길처럼 퍼져나가기 시작한다. 한 보도에 따르면 미국 내에서 작년 여름 동안 약탈·방화·폭동으로 인해 발생한 재산 피해액이 약 2조 달러(약 2230조원)에 달했다고 한다. 특별히 조지 플로이드의 사망을 계기로 거리에 뛰쳐나온 폭도들은 오리건주 포틀랜드에 있는 연방법원 건물을 공격했고, 테네시주 내슈빌 시청과 법원에 불을 질렀다(하지만 인종차별을 규탄하는 것과 방화, 폭동을 일으키는 것 사이에 어떤 상관관계가 있는지 이해하기 힘든 부분이 있다).

미국 주류 언론과 민주당 일부 인사의 비호를 받은 폭도들은 구조적 인종차별이 뿌리 깊이 박혀 있는 미국의 시스템을 뒤집어엎어야 한다고 주장했다. 또 이들은 당시 대통령이던 도널드 트럼프가 백인 기득권과 인종차별주의를 상징하는 인물이라고 말하며 트럼프를 규탄했다.

트럼프 이전부터 심화된 정치적 분열

이런 이야기를 접하다 보면, 마치 미국 현대 역사의 부정적 요소들은 모두 트럼프의 출현을 기점으로 ‘짠’ 하고 등장한 것 같다는 인상을 받는다. 우리는 주류 언론으로부터 인종차별과 성차별의 문제, 대안우파(alt-right)로 상징되는 극우(極右) 세력의 출현, 그리고 오늘날 미국 사회에 존재하는 모든 문제가 모두 트럼프의 정치적 탄생 이후 발생하기 시작했다는 이야기를 종종 듣기 때문이다.

하지만 정말 그럴까? 서로 상반되는 주장이 존재할 때는 데이터를 확인해보면 된다. 그리고 데이터에 따르면, 미국 사회의 갈등은 트럼프 당선 이전부터 존재해왔다는 걸 알 수 있다. 미국의 내적(內的) 분열은 트럼프의 출현 이전부터 심화되어왔었다.

예를 들어 다음과 같은 조사 결과를 한번 살펴보자. 갤럽 여론조사에 따르면, 2008년 3월 기준으로 약 45%의 미국인이 미국 사회 인종 문제에 대해 ‘상당히’, 또는 ‘적지 않게’ 염려하고 있었다. 하지만 오바마 대통령 집권 7년 차였던 2015년 3월 그 비율은 55%로 증가했고, 오바마 정권 마지막 해였던 2016년 3월에는 64%로 급증했다. 트럼프 집권 2년 차였던 2018년 3월 그 수치는 64%에 머물러 있었다. 정치에 관한 영역 역시 마찬가지다. 단적인 예로 2000년도만 하더라도 20% 정도의 미국인들만이 지지 정당이 다른 사람을 혐오했다. 하지만 2016년 들어서 그 비율은 50%로 증가했다.

물론 트럼프의 당선 이후 미국 사회에 내재되어 있던 분열이 더욱 가속화된 건 사실이다. 하지만 미국의 심각한 분열은 트럼프 당선 이전부터 이미 완연하게 진행되고 있던 일관된 현상이었다. 《미국은 어떻게 망가지는가》(기파랑 펴냄. 원제 《How to Destroy America in Three Easy Steps》)의 저자인 벤 샤피로는 바로 그 점을 지적하며, 미국인들이 단순히 ‘친(親)트럼프’ ‘반(反)트럼프’ 진영으로 대립하는 것 이상의 좀 더 근본적인 갈등을 겪고 있다고 진단한다. 또 샤피로는 그 문제를 해결하려면 미국인들이 애초에 왜 ‘미합중국’이라는 ‘국가적 연합(marriage)’을 결성하게 됐는지를 돌아봐야 한다고 강조한다. 미국이 당면하고 있는 위기의 근본 원인을 점검하고, 다시 기본으로 돌아가 미국이 어떤 나라인지, 미국의 철학과 문화, 역사가 무엇인지를 점검할 때 그들이 맞이하고 있는 분열과 국가 파괴의 도전을 극복할 수 있다는 것이다. 샤피로의 주장에 따르면, 트럼프는 하나의 현상이지 그 자체로 원인이 아니었다.

벤 샤피로

이런 대담한 주장을 펼치는 벤 샤피로는 과연 누구일까? 미국 내에서 샤피로가 누리는 인지도와는 달리, 아직 국내에는 벤 샤피로라는 이름이 그다지 알려지지 않았다. 하버드 로스쿨을 졸업한 샤피로는 미국에서 가장 빠르게 성장하는 온라인 언론사인 ‘데일리와이어(The Daily Wire)’의 창간인이자, 미국에서 가장 인기 있는 보수 팟캐스트 프로그램인 ‘벤 샤피로 쇼(The Ben Shapiro Show)’를 진행하는 정치평론가다(우리나라에서 정치에 관심 있는 사람들은 유튜브를 많이 시청하지만, 장거리 이동을 많이 해야 하는 미국인들은 주로 팟캐스트나 라디오쇼를 통해 관련 정보를 접한다). 평론가로 활발하게 활동하고 있지만, 변호사·인기 강연가·베스트셀러 작가·언론인·라디오쇼 진행자 등 그를 설명하는 수식어는 다양하다. 정통파 유대교도(orthodox Jew)로서 당당하게 머리에 키파(kippah)를 쓰고 다니는 샤피로가 대중 강연을 할 때면 구름 떼같이 많은 사람이 몰려든다. 그리고 정치, 종교, 문화, 정부 역할, 결혼, 가정, 낙태, 젠더, 페미니즘, 기후변화, 최저임금, 미국 헌법, 역사 등 다양한 이슈에 대해 그가 하는 발언에 귀를 기울인다. 샤피로는 TV토론회와 대학 공개 강연에 종종 참가하는데, 탁월한 논리와 속사포 같은 발언으로 상대 토론자들을 압도하기 때문에 ‘공개 토론에서 한 번도 지지 않은 사람’이라는 별명이 있기도 하다.

특기할 점은, 전통적인 가정의 역할과 한 사회 내에서 종교의 중요성을 강조하는 등 ‘보수적’ 메시지를 전달하는 샤피로의 방송과 강연에 열광하는 대다수 사람이 20~30대에 속하는 젊은 층이라는 사실이다. 실제 매일 수백만명의 젊은이가 샤피로의 팟캐스트 방송을 듣는다. 이러한 현상은 포스트모더니즘으로 인해 기존의 모든 규범과 가치가 파괴된 혼란스러운 현실을 살아가는 미국 젊은이들이 여전히 삶의 의미와 전통적 가치, 그리고 자유와 책임에 대한 근원적 메시지에 목마르다는 사실을 보여주는 방증(傍證)이라고 생각한다. 또한 최근 〈런 하이드 파이트(Run Hide Fight)〉 같은 영화를 제작하면서 영화·엔터테인먼트 산업에까지 진출한 데일리와이어는 미국에서 문화전쟁의 새로운 지평을 열어가고 있다. 이러한 운동의 중심에 서 있기 때문에 벤 샤피로는 미국 보수진영의 현재이자 미래를 상징하는 인물이라는 평가를 받는다.

연합주의자

어떻게 보면 《미국은 어떻게 망가지는가》는 샤피로의 전작(前作) 《역사의 오른편 옳은편》의 후속작이라고 할 수 있다. 예루살렘의 도덕과 아테네의 이성(理性)이라는 두 기둥을 바탕으로 건설된 서구문명의 근본 개념을 설명한 《역사의 오른편 옳은편》이 출간된 후 한 언론사와 했던 인터뷰에서 ‘책의 챕터 중 작가로서 어떤 부분에 가장 애정이 가느냐’는 질문에 대해 샤피로는 “‘고전적 자유주의의 대두’와 ‘과학과 기술의 진보’ ‘미국의 승리’를 설명한 제5장을 가장 좋아한다”고 답한 바 있다. 이를 근거로 추측해보자면, 《미국은 어떻게 망가지는가》는 《역사의 오른편 옳은편》에서 다룬 내용을 바탕으로 지구상에서 서구문명의 ‘국가적 구현’을 가장 잘 드러내주고 있는 미국의 본질을 심도 있게 설명하며 그 미국이 어떻게 파괴되고 있는지를 해설한 책이라고 할 수 있다.

《미국은 어떻게 망가지는가》에서 샤피로는 미국의 철학·문화·역사에 대해 서로 대립되는 비전을 보이는 두 집단을 비교 분석한다.

먼저 샤피로는 미국이란 나라가, 세계 여느 나라와 마찬가지로, 결점과 과오를 내포하고 있었지만 미국인들은 시간이 지남에 따라 인간의 죄악 된 본성을 극복해나가며, 자유와 권리를 확대 보장하는 자국의 건국 이상에 좀 더 가깝게 나아갔다고 생각하는 사람들이 있다고 말한다.

샤피로는 그와 같은 관점을 가진 사람들을 ‘연합주의자(Unionists)’라고 지칭한다. 샤피로에 따르면 연합주의자들은 정부가 탄생하기 이전부터 권리를 가진 개인이 먼저 존재했으며, 정부는 이 개인들의 생명과 재산, 자유를 지키기 위해 만들어졌다는 가치관을 그들의 철학적 베이스로 가지고 있는 사람들이다. 미국의 철학을 설명하며 샤피로는 독립선언서와 헌법, 《연방주의자 논집》, 토크빌의 《미국의 민주주의》 등을 독자친화적인 방법으로 해설한다. 또 미국의 문화는 개척과 도전을 예찬하고, 기업가 정신을 보상하며, 개인의 권리를 보호하고, 독립과 자립(self-reliance)을 장려하는 문화라고 말한다.

반면, 미국의 역사와 철학을 전혀 다른 시각에서 바라보는 사람들도 있다. 미국은 건국 때부터 죄악 가운데 잉태되었고, 노예제와 인종차별에 기반을 둔 백인 기득권(旣得權)을 지키기 위해 만들어진 체제였기 때문에, 미국 사회를 근본적으로 뒤집어엎지 않고서는 더 나은 세상을 건설할 수 없다고 주장하는 사람들이 있다는 것이다.

샤피로는 이런 사람들을 ‘분열주의자(Disintegrationists)’라고 지칭한다. 분열주의자들은 권리의 평등(equality of rights), 또는 허가의 평등(equality of permission) 보장을 약속한 독립선언서의 정신을 의도적으로 왜곡하며 미국에서 결과의 평등(equality of outcome)이 실현돼야 한다고 주장한다.

또 미국의 분열주의자들은 교회 및 성당 같은 종교시설, 자선단체, 복지기관 등 자발적 시민들의 결사로 이뤄진 사회적 기관들이 파괴되어야 한다고 말한다. 이러한 사회적 기관은 지역사회에 공동체를 제공하고, 사회안전망을 통해 복지 사각지대를 메워주며, 전통적 가치를 수호하는 기능을 감당하는데, 해당 기관들이 건재하다면 정부 역할이 비대해질 수 없기 때문이다. 큰 정부를 추구하는 분열주의자들은 사회적 기관을 평등사회를 이루는 데 방해가 되는 장애물로 바라본다. 따라서 그들은 이 기관들을 무너뜨리는 데 혈안이 되어 있다.

反美主義者가 쓰는 〈캡틴 아메리카〉

문제는 오늘날 분열주의자들이 미국 사회 거의 모든 영역을 정치화(政治化)시키고 있다는 사실이다. 과거 미국의 강점은 정치적 성향에 관계없이 미국인들이 하나 되게 만드는 문화적 상징자산을 풍부히 가지고 있다는 점이었다. 그래서 미국인들은 서로 정치 성향이 다르더라도 주말이 되면 함께 교회 또는 성당에 나가 우정을 나눴다. 또 슈퍼볼과 월드시리즈 등을 함께 관람했으며, 할리우드 영화와 심야 토크쇼 등을 보며 미국인으로서 하나 된 정체성(正體性)을 확인할 수 있었다. 하지만 분열주의적 철학이 미국의 언론·출판·문화·학계·스포츠·기업·정치권 등을 잠식해나가면서 연합주의적 세계관을 가진 평범한 미국인들은 점점 설 자리를 잃고 있다.

실례를 하나 들어보겠다. 분열주의로 인해 망가지고 있는 미국의 실상을 가장 노골적으로 드러내는 곳은 할리우드로 대변되는 문화 엔터테인먼트 업계다. 〈아이언맨〉 〈헐크〉 〈스파이더맨〉 〈어벤져스〉 시리즈 등으로 유명한 마블코믹스는 최근 자사의 대표적 슈퍼히어로 캐릭터인 〈캡틴 아메리카〉의 시나리오를 미국 작가 타네히시 코츠(Ta-Nehisi Coates)에게 맡겼다.

문제는 타네히시 코츠가 대단히 반미적(反美的)이고 분열주의적 가치관을 가진 인물이라는 사실이다. 코츠는 과거 《뉴욕매거진》과 했던 인터뷰에서 9·11테러가 발생했을 때 뉴욕 브루클린에 있는 옥상 꼭대기에 앉아서 쌍둥이빌딩이 무너져 내리는 걸 바라보며 “별 감정을 느끼지 못했다”고 회고한 바 있다.

이런 사람이 미국의 가치를 가장 잘 대변하는 캐릭터여야 하는 〈캡틴 아메리카〉의 시나리오 작가가 되었다는 사실 그 자체가 충격으로 다가온다. 가장 반미적인 작가가 가장 미국적인 캐릭터의 서사를 주관하게 된 것이다. 시나리오 작업을 하면서 코츠는 (시스템의 문제가 아니라) 개인의 책임을 강조하는 조던 피터슨 캐나다 토론토대학 심리학과 교수를 나치를 상징하는 ‘레드 스컬(Red Skull)’에 비유하기도 했다.

미국에서 슈퍼히어로물은 단순한 영화가 아니다. 건국신화라는 개념이 존재하지 않는 미국에서 슈퍼히어로물은 곧 미국인들의 정신을 구성하는 ‘국가적 신화(national myth)’로서 기능하기 때문이다. 게다가 10대, 20대는 이 같은 신화를 익숙하게 접하며 성장한다. 이런 맥락을 파악하게 되면 분열주의자들이 자행하고 있는 파괴의 심각성이 좀 더 피부에 와닿게 느낄 수 있다.

한국의 분열주의자들

흥미로운 건 미국에서 나타나고 있는 현상과 비슷한 일들이 대한민국에서도 발생하고 있다는 사실이다. 우리나라에서도 국가로서 대한민국을 지키고 유지하려는 연합주의자들과 대한민국을 망가뜨리려는 분열주의자들 사이의 대립이 날이 갈수록 악화되고 있다.

한국의 분열주의자들은 건국을 부정한다. 또 지금껏 국가로서 대한민국이 이뤄온 모든 성취를 ‘친일파(親日派)’ 또는 ‘기득권’ 세력이 대중을 착취하며 달성해낸 불공정의 결과물이란 식의 논리를 펼친다. 심지어 대한민국보다 북한에 더 큰 정통성을 두는 사람들도 있다.

역사적 진실은 이와 다르다. 1948년 대한민국이 건국되었을 때 이승만(李承晩) 대통령을 필두로 한 초대 내각 각료들은 절대다수가 독립운동가 출신이었다. 반면 북한의 초대(初代) 내각에는 친일(親日) 인사들이 상당수 있었다. 따라서 그들이 입에 거품을 물며 비판하는 “친일파에 의해 만들어진 나라”를 굳이 꼽자면, 대한민국이 아니라 북한이 바로 그런 나라라고 할 수 있다. 하지만 분열주의자들은 이 사실을 애써 외면하며 역사를 왜곡한다.

또 한국의 분열주의자들은 우리 사회의 제도를 근본적으로 뒤집어놓지 않으면 정의로운 사회를 만들 수 없다고 주장한다. 물론 모든 분열주의자가 이와 같이 극단적인 생각을 가진 건 아니다. 하지만 우리나라에서 분열주의자들은 정치, 문화, 안보, 외교, 언론, 학계 등 제도권에서 막대한 영향력을 행사하고 있다. 따라서 비록 표면적으로는 다른 형태를 띠고 있지만, 한국과 미국의 분열주의자들은 비슷한 사상적 뿌리를 공유하고 있기에, 이 책을 통해 미국 현실을 공부함으로써 우리나라 상황에도 다양한 적용을 도출해낼 수 있다고 생각한다.

미국 공화주의 이념의 계승자 이승만

미국 분열주의자들의 국가 파괴 행위로부터 교훈을 얻는 소극적 적용을 도출하는 것 외에도, 개인의 자유를 보호하기 위해 만들어진 최초의 민주공화국인 미국의 철학과 문화를 참고함으로써 우리나라 상황에 유의미한 적용들을 이끌어낼 수 있다.

대륙철학에 의한 사상의 세례를 받은 탓인지, 우리나라 사람들은 ‘민주주의’를 생각할 때 프랑스혁명(1789년)을 먼저 떠올리는 경향이 있다. 하지만 결국 왕정복고(王政復古)로 허무하게 마무리된 프랑스혁명이 발생하기 무려 13년 전인 1776년 미국에서는 이미 독립선언서가 발표됐다는 사실을 기억해야 한다. 그리고 1788년에 들어서 미국 시민들은 이미 투표를 통해 그들의 지도자를 직접 선출하고 있었다(참고로 조지 워싱턴과 정조는 거의 동시대 인물이다).

미국은 법 앞의 평등, 권력 분립, 견제와 균형, 연방주의(지방분권자치제), 제한된 정부 등의 개념을 통해 개인의 자유와 권리를 보호하는 것을 골자로 하는 민주공화국의 기본 틀을 인류에게 제공해주었다. 토머스 제퍼슨은 미국의 국부(國父)들이 “누구로부터도 동의를 얻을 수 있을 만큼 명백하고 확고한 상식적 관점을 인류 앞에 제시하기 원했다”고 말한 바 있다. 따라서 이 같은 미국의 건국 이념과 기업가 정신을 보상하고 개척과 도전을 장려하는 미국의 문화로부터 도출되는 ‘상식적 관점’을 참고함으로써 우리 사회를 발전시키는 데 도움이 되는 인사이트를 충분히 얻어낼 수 있다고 생각한다.

여기서 이승만 대통령에 대한 언급을 아니 할 수 없는데, 왜냐하면 이승만은 한국인 최초로(더 정확하게 말한다면 아시아인 최초로) 민주공화국의 개념과 미국 국부들의 철학을 이해한 사람이기 때문이다. 실제 한국전쟁 종료 후인 1954년 7월 미국을 방문한 이승만은 상하원 합동연설에서 미국 건국정신에 대해 극진한 존중을 표현하며 다음과 같이 말했다.

“여러분과 같이 저도 워싱턴과 제퍼슨, 링컨에 의해 감화를 받았습니다. 여러분과 같이 저도 여러분의 걸출한 조상들께서 모든 인류에게 전해주기 원했던 바로 그 자유를 지키고 영속화하기 위해 내 일생을 바치겠노라 다짐했습니다(Like you, I have been inspired by Washington, Jefferson, and Lincoln. Like you, I have pledged myself to defend and perpetuate the freedom your illustrious forefathers sought for all men).”

이승만은 미국 국부들이 언급했던 자유의 이상(理想)이 실현되는 나라를 꿈꾸며 대한민국을 건국했다. 이승만의 과거 증언과 그에 관한 사료를 찾아보면, 그는 젊은 시절부터 미국식 공화정을 가장 이상적인 정치체제로 인식했음을 발견할 수 있다. 따라서 개인의 자유와 권리를 지키기 위해 만들어진 미국의 건국 이상은 이승만이 취임연설에서 언급했던 ‘개인의 근본적 자유’를 보장하기 위해 만들어진 대한민국의 건국 이상과도 무관하지 않다고 생각한다. 비록 우리 역사 가운데 아쉬움과 곡절이 많았고, 이 땅에서 아직 그 이상이 온전히 실현되진 않았을지 모르겠지만 말이다.

국가의 영혼

벤 샤피로의 《미국은 어떻게 망가지는가》를 번역하면서 새삼 깨닫게 된 것은 한 국가의 영혼이 그 나라의 철학, 문화, 역사를 통해 규정된다는 사실이었다. 개인에게도 영혼이 있지만, 국가에도 영혼이 있다. 그리고 정치는 국가의 영혼을 위한 싸움이라고 할 수 있다.

나치 독일이 폴란드를 침공하며 유럽에서 히틀러의 마수가 뻗어 나가고 있던 1940년, 조지 오웰은 히틀러의 자서전 《나의 투쟁(Mein Kampf)》에 대한 감상문을 한 언론에 기고한다. 그 글에서 오웰은 광기에 휩싸인 히틀러 현상을 조명하며 독일인들이 왜 히틀러에게 열광하는지에 대한 원인을 날카롭게 분석했다. 오웰이 바라본 서구(西歐) 국가들은 국민에게 안전과 짧은 근무 시간, 복지와 평화로운 삶 같은 ‘안락’을 약속하고 있었다. 오웰의 표현을 직접 빌리자면, 서구 사회는 구성원들에게 ‘좋은 시간(a good time)’을 보장해주겠다는 제안을 하고 있었던 것이다.

반면 독일 국민을 대하는 히틀러의 태도는 그와 전혀 달랐다. 이에 대해 오웰은 “히틀러는 인간이 단순히 ‘안락한 삶’을 보장받는 데 만족하지 않고, 국가의 영혼이라는 좀 더 근원적인 문제에 관심을 갖는다는 사실을 이해하고 있었다”고 분석했다. 히틀러는 독일 국민에게 오히려 투쟁과 자기희생(self-sacrifice)을 요구했고, 독일인들은 이에 열광했다. 이성적으로 납득이 어려운 ‘히틀러 현상’에 대해 오웰은 다음과 같이 설명했다.

“히틀러는 독일 국민에게 투쟁과 위험과 죽음을 약속했지만, 그 결과 독일 전 민족은 그의 발 앞에 무릎을 꿇는다(Hitler said ‘I offer you struggle, danger and death,’ and as a result a whole nation flings itself at his feet).”

독일 국민의 영혼을 틀어쥐었던 사악한 독재자 히틀러를 막아 세우는 데 있어서 정치란 국가의 영혼을 위한 싸움이라는 사실을 정확하게 간파했던, 위대한 지도자 윈스턴 처칠의 역할이 절대적이었다는 사실은 우리에게 많은 시사점을 안겨준다. 처칠은 서구 진영 다른 정치인들과 달리 영국인들에게 평화와 번영, 안락한 삶을 약속하지 않았다. 유럽 대륙에서 시작된 전쟁의 화마가 도버해협을 건너오고 있을 때, 대영제국 총리로서 했던 첫 번째 연설에서 처칠은 다음과 같이 말했다.

“제가 여러분께 드릴 수 있는 것은 피와 수고, 눈물과 땀밖에 없습니다(I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat).”

그의 이 말 한 마디가 영국인들과 동맹국 국민들의 영혼을 깨웠다. 그렇게 처칠은 연합국의 제2차 세계대전 승리를 이끌었다.

대한민국이 존속하려면…

1948년 건국 이후 한국의 진보 또는 좌파 세력은 한국의 철학·문화·역사에 대해 치열하게 고민하며 ‘대한민국의 영혼’을 그들 방법대로 규정하기 위해 각고의 노력을 기울여왔다. 반면 한국의 보수 또는 우파는 경제적 성장과 번영, 정치적 이해관계와 선거 공학, 당면한 선거의 승패 등에만 관심을 가졌을 뿐, 국가의 영혼을 향한 싸움에는 철저히 손을 놓고 있었던 것이 사실이다.

그 결과, 분열주의는 한국 사회 곳곳을 잠식하게 되었다. 대한민국의 흔적과 유산은 점점 소멸되어 가는 중이다. 오늘날 우리 사회가 맞이하고 있는 다양한 문제에 대한 근본 원인은 바로 여기에 있다고 생각한다.

지금이라도 늦지 않았다. 이제부터라도 한국 보수는 국가의 영혼을 지키기 위한 싸움을 시작해야 한다. 대한민국의 철학, 대한민국의 문화, 대한민국의 역사를 위한 싸움을 시작해야 한다. 연합주의에 기반한 대한민국의 철학과 문화가 무엇인지, 우리가 함께 공유(共有)할 수 있는 대한민국의 역사가 무엇인지, 또 대한민국의 신조와 정신이 무엇인지에 대한 고민과 토론이 활발하게 이뤄질 수 있게 되기를 기대한다. 그렇게 될 때 국가로서 대한민국이라는 연합체는 존속될 수 있을 것이다.⊙

시계를 작년 여름으로 돌려보자. 코로나19로 인한 팬데믹이 한창 기승을 부리던 2020년 5월, 조지 플로이드(George Floyd)가 검문 과정에서 경찰관의 무릎에 짓눌려 사망했다. 미국에서는 그가 흑인이기 때문에 피해자가 됐다는 여론이 급격히 확산됐다. 이에 따라 미국 전역에서 “인종차별에 항의한다”는 명분으로 약탈과 방화, 폭동 등이 들판의 불길처럼 퍼져나가기 시작한다. 한 보도에 따르면 미국 내에서 작년 여름 동안 약탈·방화·폭동으로 인해 발생한 재산 피해액이 약 2조 달러(약 2230조원)에 달했다고 한다. 특별히 조지 플로이드의 사망을 계기로 거리에 뛰쳐나온 폭도들은 오리건주 포틀랜드에 있는 연방법원 건물을 공격했고, 테네시주 내슈빌 시청과 법원에 불을 질렀다(하지만 인종차별을 규탄하는 것과 방화, 폭동을 일으키는 것 사이에 어떤 상관관계가 있는지 이해하기 힘든 부분이 있다).

미국 주류 언론과 민주당 일부 인사의 비호를 받은 폭도들은 구조적 인종차별이 뿌리 깊이 박혀 있는 미국의 시스템을 뒤집어엎어야 한다고 주장했다. 또 이들은 당시 대통령이던 도널드 트럼프가 백인 기득권과 인종차별주의를 상징하는 인물이라고 말하며 트럼프를 규탄했다.

트럼프 이전부터 심화된 정치적 분열

|

| 벤 샤피로의 신작 《미국은 어떻게 망가지는가》. |

하지만 정말 그럴까? 서로 상반되는 주장이 존재할 때는 데이터를 확인해보면 된다. 그리고 데이터에 따르면, 미국 사회의 갈등은 트럼프 당선 이전부터 존재해왔다는 걸 알 수 있다. 미국의 내적(內的) 분열은 트럼프의 출현 이전부터 심화되어왔었다.

예를 들어 다음과 같은 조사 결과를 한번 살펴보자. 갤럽 여론조사에 따르면, 2008년 3월 기준으로 약 45%의 미국인이 미국 사회 인종 문제에 대해 ‘상당히’, 또는 ‘적지 않게’ 염려하고 있었다. 하지만 오바마 대통령 집권 7년 차였던 2015년 3월 그 비율은 55%로 증가했고, 오바마 정권 마지막 해였던 2016년 3월에는 64%로 급증했다. 트럼프 집권 2년 차였던 2018년 3월 그 수치는 64%에 머물러 있었다. 정치에 관한 영역 역시 마찬가지다. 단적인 예로 2000년도만 하더라도 20% 정도의 미국인들만이 지지 정당이 다른 사람을 혐오했다. 하지만 2016년 들어서 그 비율은 50%로 증가했다.

물론 트럼프의 당선 이후 미국 사회에 내재되어 있던 분열이 더욱 가속화된 건 사실이다. 하지만 미국의 심각한 분열은 트럼프 당선 이전부터 이미 완연하게 진행되고 있던 일관된 현상이었다. 《미국은 어떻게 망가지는가》(기파랑 펴냄. 원제 《How to Destroy America in Three Easy Steps》)의 저자인 벤 샤피로는 바로 그 점을 지적하며, 미국인들이 단순히 ‘친(親)트럼프’ ‘반(反)트럼프’ 진영으로 대립하는 것 이상의 좀 더 근본적인 갈등을 겪고 있다고 진단한다. 또 샤피로는 그 문제를 해결하려면 미국인들이 애초에 왜 ‘미합중국’이라는 ‘국가적 연합(marriage)’을 결성하게 됐는지를 돌아봐야 한다고 강조한다. 미국이 당면하고 있는 위기의 근본 원인을 점검하고, 다시 기본으로 돌아가 미국이 어떤 나라인지, 미국의 철학과 문화, 역사가 무엇인지를 점검할 때 그들이 맞이하고 있는 분열과 국가 파괴의 도전을 극복할 수 있다는 것이다. 샤피로의 주장에 따르면, 트럼프는 하나의 현상이지 그 자체로 원인이 아니었다.

벤 샤피로

|

| 2017년 9월 27일 ‘자유를 위한 젊은 미국인들’ 모임에서 연설하는 벤 샤피로. 사진=AP/뉴시스 |

특기할 점은, 전통적인 가정의 역할과 한 사회 내에서 종교의 중요성을 강조하는 등 ‘보수적’ 메시지를 전달하는 샤피로의 방송과 강연에 열광하는 대다수 사람이 20~30대에 속하는 젊은 층이라는 사실이다. 실제 매일 수백만명의 젊은이가 샤피로의 팟캐스트 방송을 듣는다. 이러한 현상은 포스트모더니즘으로 인해 기존의 모든 규범과 가치가 파괴된 혼란스러운 현실을 살아가는 미국 젊은이들이 여전히 삶의 의미와 전통적 가치, 그리고 자유와 책임에 대한 근원적 메시지에 목마르다는 사실을 보여주는 방증(傍證)이라고 생각한다. 또한 최근 〈런 하이드 파이트(Run Hide Fight)〉 같은 영화를 제작하면서 영화·엔터테인먼트 산업에까지 진출한 데일리와이어는 미국에서 문화전쟁의 새로운 지평을 열어가고 있다. 이러한 운동의 중심에 서 있기 때문에 벤 샤피로는 미국 보수진영의 현재이자 미래를 상징하는 인물이라는 평가를 받는다.

연합주의자

어떻게 보면 《미국은 어떻게 망가지는가》는 샤피로의 전작(前作) 《역사의 오른편 옳은편》의 후속작이라고 할 수 있다. 예루살렘의 도덕과 아테네의 이성(理性)이라는 두 기둥을 바탕으로 건설된 서구문명의 근본 개념을 설명한 《역사의 오른편 옳은편》이 출간된 후 한 언론사와 했던 인터뷰에서 ‘책의 챕터 중 작가로서 어떤 부분에 가장 애정이 가느냐’는 질문에 대해 샤피로는 “‘고전적 자유주의의 대두’와 ‘과학과 기술의 진보’ ‘미국의 승리’를 설명한 제5장을 가장 좋아한다”고 답한 바 있다. 이를 근거로 추측해보자면, 《미국은 어떻게 망가지는가》는 《역사의 오른편 옳은편》에서 다룬 내용을 바탕으로 지구상에서 서구문명의 ‘국가적 구현’을 가장 잘 드러내주고 있는 미국의 본질을 심도 있게 설명하며 그 미국이 어떻게 파괴되고 있는지를 해설한 책이라고 할 수 있다.

《미국은 어떻게 망가지는가》에서 샤피로는 미국의 철학·문화·역사에 대해 서로 대립되는 비전을 보이는 두 집단을 비교 분석한다.

먼저 샤피로는 미국이란 나라가, 세계 여느 나라와 마찬가지로, 결점과 과오를 내포하고 있었지만 미국인들은 시간이 지남에 따라 인간의 죄악 된 본성을 극복해나가며, 자유와 권리를 확대 보장하는 자국의 건국 이상에 좀 더 가깝게 나아갔다고 생각하는 사람들이 있다고 말한다.

샤피로는 그와 같은 관점을 가진 사람들을 ‘연합주의자(Unionists)’라고 지칭한다. 샤피로에 따르면 연합주의자들은 정부가 탄생하기 이전부터 권리를 가진 개인이 먼저 존재했으며, 정부는 이 개인들의 생명과 재산, 자유를 지키기 위해 만들어졌다는 가치관을 그들의 철학적 베이스로 가지고 있는 사람들이다. 미국의 철학을 설명하며 샤피로는 독립선언서와 헌법, 《연방주의자 논집》, 토크빌의 《미국의 민주주의》 등을 독자친화적인 방법으로 해설한다. 또 미국의 문화는 개척과 도전을 예찬하고, 기업가 정신을 보상하며, 개인의 권리를 보호하고, 독립과 자립(self-reliance)을 장려하는 문화라고 말한다.

반면, 미국의 역사와 철학을 전혀 다른 시각에서 바라보는 사람들도 있다. 미국은 건국 때부터 죄악 가운데 잉태되었고, 노예제와 인종차별에 기반을 둔 백인 기득권(旣得權)을 지키기 위해 만들어진 체제였기 때문에, 미국 사회를 근본적으로 뒤집어엎지 않고서는 더 나은 세상을 건설할 수 없다고 주장하는 사람들이 있다는 것이다.

샤피로는 이런 사람들을 ‘분열주의자(Disintegrationists)’라고 지칭한다. 분열주의자들은 권리의 평등(equality of rights), 또는 허가의 평등(equality of permission) 보장을 약속한 독립선언서의 정신을 의도적으로 왜곡하며 미국에서 결과의 평등(equality of outcome)이 실현돼야 한다고 주장한다.

또 미국의 분열주의자들은 교회 및 성당 같은 종교시설, 자선단체, 복지기관 등 자발적 시민들의 결사로 이뤄진 사회적 기관들이 파괴되어야 한다고 말한다. 이러한 사회적 기관은 지역사회에 공동체를 제공하고, 사회안전망을 통해 복지 사각지대를 메워주며, 전통적 가치를 수호하는 기능을 감당하는데, 해당 기관들이 건재하다면 정부 역할이 비대해질 수 없기 때문이다. 큰 정부를 추구하는 분열주의자들은 사회적 기관을 평등사회를 이루는 데 방해가 되는 장애물로 바라본다. 따라서 그들은 이 기관들을 무너뜨리는 데 혈안이 되어 있다.

|

| 가장 미국적인 슈퍼히어로 〈캡틴 아메리카〉의 시나리오 작가 타네히시 코츠(왼쪽). 사진=AP/뉴시스 |

실례를 하나 들어보겠다. 분열주의로 인해 망가지고 있는 미국의 실상을 가장 노골적으로 드러내는 곳은 할리우드로 대변되는 문화 엔터테인먼트 업계다. 〈아이언맨〉 〈헐크〉 〈스파이더맨〉 〈어벤져스〉 시리즈 등으로 유명한 마블코믹스는 최근 자사의 대표적 슈퍼히어로 캐릭터인 〈캡틴 아메리카〉의 시나리오를 미국 작가 타네히시 코츠(Ta-Nehisi Coates)에게 맡겼다.

문제는 타네히시 코츠가 대단히 반미적(反美的)이고 분열주의적 가치관을 가진 인물이라는 사실이다. 코츠는 과거 《뉴욕매거진》과 했던 인터뷰에서 9·11테러가 발생했을 때 뉴욕 브루클린에 있는 옥상 꼭대기에 앉아서 쌍둥이빌딩이 무너져 내리는 걸 바라보며 “별 감정을 느끼지 못했다”고 회고한 바 있다.

이런 사람이 미국의 가치를 가장 잘 대변하는 캐릭터여야 하는 〈캡틴 아메리카〉의 시나리오 작가가 되었다는 사실 그 자체가 충격으로 다가온다. 가장 반미적인 작가가 가장 미국적인 캐릭터의 서사를 주관하게 된 것이다. 시나리오 작업을 하면서 코츠는 (시스템의 문제가 아니라) 개인의 책임을 강조하는 조던 피터슨 캐나다 토론토대학 심리학과 교수를 나치를 상징하는 ‘레드 스컬(Red Skull)’에 비유하기도 했다.

미국에서 슈퍼히어로물은 단순한 영화가 아니다. 건국신화라는 개념이 존재하지 않는 미국에서 슈퍼히어로물은 곧 미국인들의 정신을 구성하는 ‘국가적 신화(national myth)’로서 기능하기 때문이다. 게다가 10대, 20대는 이 같은 신화를 익숙하게 접하며 성장한다. 이런 맥락을 파악하게 되면 분열주의자들이 자행하고 있는 파괴의 심각성이 좀 더 피부에 와닿게 느낄 수 있다.

한국의 분열주의자들

흥미로운 건 미국에서 나타나고 있는 현상과 비슷한 일들이 대한민국에서도 발생하고 있다는 사실이다. 우리나라에서도 국가로서 대한민국을 지키고 유지하려는 연합주의자들과 대한민국을 망가뜨리려는 분열주의자들 사이의 대립이 날이 갈수록 악화되고 있다.

한국의 분열주의자들은 건국을 부정한다. 또 지금껏 국가로서 대한민국이 이뤄온 모든 성취를 ‘친일파(親日派)’ 또는 ‘기득권’ 세력이 대중을 착취하며 달성해낸 불공정의 결과물이란 식의 논리를 펼친다. 심지어 대한민국보다 북한에 더 큰 정통성을 두는 사람들도 있다.

역사적 진실은 이와 다르다. 1948년 대한민국이 건국되었을 때 이승만(李承晩) 대통령을 필두로 한 초대 내각 각료들은 절대다수가 독립운동가 출신이었다. 반면 북한의 초대(初代) 내각에는 친일(親日) 인사들이 상당수 있었다. 따라서 그들이 입에 거품을 물며 비판하는 “친일파에 의해 만들어진 나라”를 굳이 꼽자면, 대한민국이 아니라 북한이 바로 그런 나라라고 할 수 있다. 하지만 분열주의자들은 이 사실을 애써 외면하며 역사를 왜곡한다.

또 한국의 분열주의자들은 우리 사회의 제도를 근본적으로 뒤집어놓지 않으면 정의로운 사회를 만들 수 없다고 주장한다. 물론 모든 분열주의자가 이와 같이 극단적인 생각을 가진 건 아니다. 하지만 우리나라에서 분열주의자들은 정치, 문화, 안보, 외교, 언론, 학계 등 제도권에서 막대한 영향력을 행사하고 있다. 따라서 비록 표면적으로는 다른 형태를 띠고 있지만, 한국과 미국의 분열주의자들은 비슷한 사상적 뿌리를 공유하고 있기에, 이 책을 통해 미국 현실을 공부함으로써 우리나라 상황에도 다양한 적용을 도출해낼 수 있다고 생각한다.

미국 공화주의 이념의 계승자 이승만

|

| 1954년 7월 27일 미국 상하 양원 합동연설에서 이승만은 자신이 워싱턴, 제퍼슨, 링컨의 감화를 받았다고 밝혔다. |

대륙철학에 의한 사상의 세례를 받은 탓인지, 우리나라 사람들은 ‘민주주의’를 생각할 때 프랑스혁명(1789년)을 먼저 떠올리는 경향이 있다. 하지만 결국 왕정복고(王政復古)로 허무하게 마무리된 프랑스혁명이 발생하기 무려 13년 전인 1776년 미국에서는 이미 독립선언서가 발표됐다는 사실을 기억해야 한다. 그리고 1788년에 들어서 미국 시민들은 이미 투표를 통해 그들의 지도자를 직접 선출하고 있었다(참고로 조지 워싱턴과 정조는 거의 동시대 인물이다).

미국은 법 앞의 평등, 권력 분립, 견제와 균형, 연방주의(지방분권자치제), 제한된 정부 등의 개념을 통해 개인의 자유와 권리를 보호하는 것을 골자로 하는 민주공화국의 기본 틀을 인류에게 제공해주었다. 토머스 제퍼슨은 미국의 국부(國父)들이 “누구로부터도 동의를 얻을 수 있을 만큼 명백하고 확고한 상식적 관점을 인류 앞에 제시하기 원했다”고 말한 바 있다. 따라서 이 같은 미국의 건국 이념과 기업가 정신을 보상하고 개척과 도전을 장려하는 미국의 문화로부터 도출되는 ‘상식적 관점’을 참고함으로써 우리 사회를 발전시키는 데 도움이 되는 인사이트를 충분히 얻어낼 수 있다고 생각한다.

여기서 이승만 대통령에 대한 언급을 아니 할 수 없는데, 왜냐하면 이승만은 한국인 최초로(더 정확하게 말한다면 아시아인 최초로) 민주공화국의 개념과 미국 국부들의 철학을 이해한 사람이기 때문이다. 실제 한국전쟁 종료 후인 1954년 7월 미국을 방문한 이승만은 상하원 합동연설에서 미국 건국정신에 대해 극진한 존중을 표현하며 다음과 같이 말했다.

“여러분과 같이 저도 워싱턴과 제퍼슨, 링컨에 의해 감화를 받았습니다. 여러분과 같이 저도 여러분의 걸출한 조상들께서 모든 인류에게 전해주기 원했던 바로 그 자유를 지키고 영속화하기 위해 내 일생을 바치겠노라 다짐했습니다(Like you, I have been inspired by Washington, Jefferson, and Lincoln. Like you, I have pledged myself to defend and perpetuate the freedom your illustrious forefathers sought for all men).”

이승만은 미국 국부들이 언급했던 자유의 이상(理想)이 실현되는 나라를 꿈꾸며 대한민국을 건국했다. 이승만의 과거 증언과 그에 관한 사료를 찾아보면, 그는 젊은 시절부터 미국식 공화정을 가장 이상적인 정치체제로 인식했음을 발견할 수 있다. 따라서 개인의 자유와 권리를 지키기 위해 만들어진 미국의 건국 이상은 이승만이 취임연설에서 언급했던 ‘개인의 근본적 자유’를 보장하기 위해 만들어진 대한민국의 건국 이상과도 무관하지 않다고 생각한다. 비록 우리 역사 가운데 아쉬움과 곡절이 많았고, 이 땅에서 아직 그 이상이 온전히 실현되진 않았을지 모르겠지만 말이다.

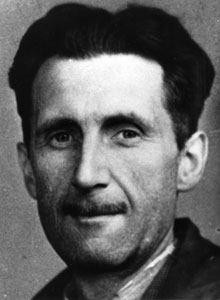

|

| 조지 오웰 |

나치 독일이 폴란드를 침공하며 유럽에서 히틀러의 마수가 뻗어 나가고 있던 1940년, 조지 오웰은 히틀러의 자서전 《나의 투쟁(Mein Kampf)》에 대한 감상문을 한 언론에 기고한다. 그 글에서 오웰은 광기에 휩싸인 히틀러 현상을 조명하며 독일인들이 왜 히틀러에게 열광하는지에 대한 원인을 날카롭게 분석했다. 오웰이 바라본 서구(西歐) 국가들은 국민에게 안전과 짧은 근무 시간, 복지와 평화로운 삶 같은 ‘안락’을 약속하고 있었다. 오웰의 표현을 직접 빌리자면, 서구 사회는 구성원들에게 ‘좋은 시간(a good time)’을 보장해주겠다는 제안을 하고 있었던 것이다.

반면 독일 국민을 대하는 히틀러의 태도는 그와 전혀 달랐다. 이에 대해 오웰은 “히틀러는 인간이 단순히 ‘안락한 삶’을 보장받는 데 만족하지 않고, 국가의 영혼이라는 좀 더 근원적인 문제에 관심을 갖는다는 사실을 이해하고 있었다”고 분석했다. 히틀러는 독일 국민에게 오히려 투쟁과 자기희생(self-sacrifice)을 요구했고, 독일인들은 이에 열광했다. 이성적으로 납득이 어려운 ‘히틀러 현상’에 대해 오웰은 다음과 같이 설명했다.

“히틀러는 독일 국민에게 투쟁과 위험과 죽음을 약속했지만, 그 결과 독일 전 민족은 그의 발 앞에 무릎을 꿇는다(Hitler said ‘I offer you struggle, danger and death,’ and as a result a whole nation flings itself at his feet).”

독일 국민의 영혼을 틀어쥐었던 사악한 독재자 히틀러를 막아 세우는 데 있어서 정치란 국가의 영혼을 위한 싸움이라는 사실을 정확하게 간파했던, 위대한 지도자 윈스턴 처칠의 역할이 절대적이었다는 사실은 우리에게 많은 시사점을 안겨준다. 처칠은 서구 진영 다른 정치인들과 달리 영국인들에게 평화와 번영, 안락한 삶을 약속하지 않았다. 유럽 대륙에서 시작된 전쟁의 화마가 도버해협을 건너오고 있을 때, 대영제국 총리로서 했던 첫 번째 연설에서 처칠은 다음과 같이 말했다.

“제가 여러분께 드릴 수 있는 것은 피와 수고, 눈물과 땀밖에 없습니다(I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat).”

그의 이 말 한 마디가 영국인들과 동맹국 국민들의 영혼을 깨웠다. 그렇게 처칠은 연합국의 제2차 세계대전 승리를 이끌었다.

대한민국이 존속하려면…

1948년 건국 이후 한국의 진보 또는 좌파 세력은 한국의 철학·문화·역사에 대해 치열하게 고민하며 ‘대한민국의 영혼’을 그들 방법대로 규정하기 위해 각고의 노력을 기울여왔다. 반면 한국의 보수 또는 우파는 경제적 성장과 번영, 정치적 이해관계와 선거 공학, 당면한 선거의 승패 등에만 관심을 가졌을 뿐, 국가의 영혼을 향한 싸움에는 철저히 손을 놓고 있었던 것이 사실이다.

그 결과, 분열주의는 한국 사회 곳곳을 잠식하게 되었다. 대한민국의 흔적과 유산은 점점 소멸되어 가는 중이다. 오늘날 우리 사회가 맞이하고 있는 다양한 문제에 대한 근본 원인은 바로 여기에 있다고 생각한다.

지금이라도 늦지 않았다. 이제부터라도 한국 보수는 국가의 영혼을 지키기 위한 싸움을 시작해야 한다. 대한민국의 철학, 대한민국의 문화, 대한민국의 역사를 위한 싸움을 시작해야 한다. 연합주의에 기반한 대한민국의 철학과 문화가 무엇인지, 우리가 함께 공유(共有)할 수 있는 대한민국의 역사가 무엇인지, 또 대한민국의 신조와 정신이 무엇인지에 대한 고민과 토론이 활발하게 이뤄질 수 있게 되기를 기대한다. 그렇게 될 때 국가로서 대한민국이라는 연합체는 존속될 수 있을 것이다.⊙