⊙ 타이완, 태평양 진출 꾀하는 中 견제하려는 美·日에 가장 중요한 제1선으로 부각

⊙ “한국이 중국 진영으로 넘어가면서 안보 프레임이 日·美·韓에서 日·美·臺로 전환”(자위대 예비역 장성)

⊙ 타이완, 50년간의 일본 식민통치에도 불구하고 일본에 대한 반감 옅어… 총독부 건물을 아직도 총통부로 사용

⊙ 위안부박물관, 赤字 누적으로 11월에 문 닫아… 위안부 문제를 親中·反日 관점에서 보기도

朴商厚

1968년생. 한국외국어대 중국어과 졸업, 연세대 국제학대학원 동아시아학과 석사 / MBC 베이징특파원, 전국부장, 문화부장, 국제부장, 시사제작국 부국장 역임. 現 박상후의문명개화TV 대표

⊙ “한국이 중국 진영으로 넘어가면서 안보 프레임이 日·美·韓에서 日·美·臺로 전환”(자위대 예비역 장성)

⊙ 타이완, 50년간의 일본 식민통치에도 불구하고 일본에 대한 반감 옅어… 총독부 건물을 아직도 총통부로 사용

⊙ 위안부박물관, 赤字 누적으로 11월에 문 닫아… 위안부 문제를 親中·反日 관점에서 보기도

朴商厚

1968년생. 한국외국어대 중국어과 졸업, 연세대 국제학대학원 동아시아학과 석사 / MBC 베이징특파원, 전국부장, 문화부장, 국제부장, 시사제작국 부국장 역임. 現 박상후의문명개화TV 대표

- 타이완 총통부. 1919년 일제가 타이완 총독부 건물로 지은 것을 지금까지 총통부 건물로 사용하고 있다. 사진=타이완 총통부

아시아의 국제질서가 근본적으로 재편되고 있다. 미국과 중국의 전방위(全方位)에 걸친 사활(死活)을 건 쟁투(爭鬪), ‘동방의 진주’ 홍콩에서의 국가안전법 강행, 중국의 끊임없는 타이완(臺灣) 무력(武力)침공 위협, 서태평양 제1도련선(島線)을 돌파하려는 중국의 군사적 야심과 이에 대항하는 인도-태평양 군사동맹 등 아시아 전체가 요동치고 있다.

이 같은 상황에서 한반도보다 미국과 일본의 전략적 이익 지역으로 부상하고 있는 곳이 동중국해와 남중국해다. 이 과정에서 제1도련선의 제1선인 타이완의 중요성이 새롭게 부각되고 있다. 일본 본토에서 오키나와, 센카쿠(尖閣)열도를 거쳐 필리핀을 잇는 대(對)중국 포위망 한가운데 타이완이 있다.

중국이 타이완을 침공해 병합하면 대중국 포위망이 붕괴되며, 타이완은 중국 해군이 태평양으로 바로 진출할 수 있는 교두보가 된다. 미국과 일본으로서는 타이완은 중국에 대항하는 불침항모(不沈航母)다. 2019년 6월 1일 미국 국방부의 〈인도-태평양 전략보고서〉는 역내(域內) 자유항행작전에서의 협력대상을 꼽으면서 타이완을 ‘국가’로 지칭한 바 있다.

이와 함께 미국은 타이완에 대한 방위공약을 계속 확대하는 한편, 중국을 견제하기 위해 F16V와 스팅어미사일, M1A2T 에이브럼스 탱크 등을 제공하기로 하고 이를 착착 진행 중이다.

“타이완과 일본은 공동운명체”

일본에서도 타이완의 중요성을 강조하는 여론이 지속적으로 일고 있다. 과거 일본은 타이완과 정식 국교가 없는데다 경제·무역 면에서 중국이 중요하고 타이완해협은 안정적이라는 이유로 타이완을 경시해왔지만 이제는 달라질 조짐을 보이고 있다.

일본 집권당인 자유민주당의 나카야마 야스히데(中山泰秀) 중의원(하원) 외교위원장은 지난 7월 7일 ‘시진핑(習近平) 중국 국가주석의 국빈(國賓) 방일(訪日) 계획을 중단하라’고 요청하는 결의안을 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관에게 제출하겠다고 밝혔다. 홍콩국가안전법 강행에 항의하는 차원이다.

일본도 트럼프 정부의 대(對)중국 경제 디커플링(decoupling・활동조화) 기조를 따라 중국에 진출해 있던 자국(自國) 기업들을 본국으로 회귀하도록 하는 리쇼어링(reshoring)과 제3국에 진출하도록 하는 리로케이팅(relocating) 방침을 추진하고 있다. 일본 조야(朝野)에서는 홍콩·위구르·티베트에 대한 중국의 탄압에 반대하는 목소리가 지속적으로 나오고 있다. 일본은 대중(對中) 정책에서만큼은 철저하게 미국과 보조를 맞추고 있다.

미중(美中)쟁투에서 비롯된 급변하는 정세의 배경도 있지만 일본에서는 진작부터 타이완은 일본의 안전보장에 필수적이라는 여론이 일어왔다. 2018년에 출간된 《타이완의 급변사태와 일본의 안전보장-일본과 타이완은 공동운명체》에서 공저자(共著者)인 전 일본육상자위대 장성 와타나베 요시카즈(渡部悅和) 등은 아태(亞太) 지역에서의 일본-타이완 군사동맹의 필요성을 강조했다. 저자들은 미중 패권(覇權)전쟁이 가열되면서 한국이 중국 진영으로 넘어가 안보 프레임이 일·미·한(日·美·韓)에서 일·미·대(日·美·臺)로 전환하고 있다고 밝혔다. 《요미우리신문》도 2019년 5월 16일 사설에서 “타이완해협의 불안정은 일본에도 악영향을 미치는 만큼 일본은 미국과 연계해 타이완과의 협력을 심화시킬 필요가 있다”고 주장했다.

“타이완 방어가 곧 일본 방어”

일본의 외교안보 싱크탱크인 일본전략연구포럼(JFSS)의 시니어 연구원 그랜트 뉴샘은 지난 4월 20일 국제전략연구센터(CSIS) 웹사이트에 “일본은 타이완과 국방안보 협력을 강화해야 한다”는 글을 게재하고 “타이완 방어가 곧 일본의 방어(Taiwan’s defense is Japan’s defense)”라고까지 강조했다. 그는 2019년 미국 《내셔널 인터레스트(National Interest)》 기고문을 통해서도 “일본-타이완 군사협력을 더 늦춰서는 안 된다”고 주장했다. 뉴샘은 “일본이 그동안 ‘하나의 중국 원칙(One China Policy)’이란 복잡한 현실에 얽매여 타이완과의 비군사적·비공식적 교류·협력은 충분히 확대해왔지만 아시아의 안보상황은 매우 엄중하다”면서 “일본은 타이완과 군사동맹에 나설 때”라고 역설했다.

뉴샘은 일본 자위대와 미국 제7함대의 연례 해상훈련에 타이완 해군도 참여할 것을 제안한 바 있다. 그는 중국이 센카쿠열도와 타이완을 침공하는 사태는 일본·타이완 양국에 재앙이라고도 주장했다. 뉴샘은 국제전략센터 기고문에서 “타이완이 중국에 병합될 경우 일본은 핵무장으로 가는 길밖에 없다”면서 일본과 타이완의 군사동맹을 거듭 촉구했다.

타이완에서도 일본과의 군사협력을 강화해야 한다는 주장은 오래전부터 나온 바 있다. 지난 6월 20일 타이완 최초의 여성 주미(駐美)대표로 지명된 샤오메이친(蕭美琴)은, 야당인 민주진보당 입법위원 시절이던 2014년 7월 일본 자민당 의원들도 참석한 타이베이(臺北)에서의 안보포럼에서 ‘방위협력을 포함한 타이완관계법을 제정해달라’고 요청했다. 민간 차원의 경제・문화 교류협력이 무르익은 만큼 타이완 방어를 위해 무기를 공여(供與)하는 미국의 선례(先例)에 따라달라고 제안한 것이었다. 이 같은 주장은 현재 주일(駐日) 타이완 대표인 셰창팅(謝長廷) 전 행정원장(총리)도 공개적으로 펼친 바 있다.

타이완과 일본의 군사협력은 타이완의 잠수함 자체 개발 과정에서 현실화될 가능성이 큰 것으로 알려지고 있다. 현재 타이완이 보유하고 있는 잠수함은 미국산 노후(老朽) 잠수함 2척과 1980년대 네덜란드에서 도입한 2척 등 모두 4척에 불과하다. 중국이 원자력 잠수함과 재래식 잠수함 등 모두 60척의 잠수함과 항공모함으로 타이완해협을 위협하는 상황에서 타이완은 잠수함을 독자개발할 필요성을 느꼈다. 타이완은 2019년 5월 가오슝(高雄)에 잠수함 건조시설을 만들어 2024년에 진수한다는 국함국조(國艦國造) 계획을 추진 중이다.

미국 트럼프 행정부는 2018년 타이완의 잠수함 사업에 기술협력을 허가했다. 그러나 미국의 잠수함 기술은 기본적으로 원자력 잠수함 중심이어서 재래식 잠수함 제조 노하우는 상대적으로 부족하다. 그 때문에 타이완은 내심 일본의 협조를 희망하고 있는 것으로 알려져 있다. 바로 이 때문에 재래식 잠수함 건조 노하우를 가진 일본이 비공식적으로 타이완의 잠수함 사업에 참여할 것으로 관측되고 있는 것이다. ‘세계에서 가장 조용한 잠수함’으로 알려져 있는 일본 해상자위대의 소류급(蒼龍級)을 건조한 미쓰비시와 가와사키중공업의 기술진이 비공개적 경로로 타이완의 잠수함 개발에 조력할 것으로 알려지고 있다.

수학여행 온 日 학생들을 안내한 총통

지난 2월 초 일본의 고교생들이 타이완 수학여행 시 타이베이에 있는 총통부(總統府)를 견학했다. 전 세계적으로 코로나19(우한폐렴)가 창궐하기 직전의 일이다. 타이베이의 총통부는 일본 통치 시기인 1919년 완공돼 1945년 일본이 물러날 때까지 타이완총독부로 사용되었다. 이후 장제스(蔣介石) 정권이 접수해 지금까지 총통부로 사용하고 있다. 총통부는 한국으로 치면 김영삼(金泳三) 정권 시절 일제(日帝) 청산 명목으로 철거한 중앙청에 해당하는 건물이다.

이곳을 방문한 일본의 고교생들을 차이잉원(蔡英文) 총통이 직접 나와 맞이해 타이완과 일본 양국에서 큰 화제가 됐다. 차이잉원 총통은 국정 유적으로 보존되고 있는 총통부에 관광객을 유치하기 위해 적극 개방하고 있다. ‘총통부에서 하룻밤을’이란 모토를 내세워 총통부 내 부속건물을 숙소로 개방하고 있던 차에 일본의 수학여행단을 맞아 같이 기념사진도 촬영하고 일일이 인사까지 건네는 이벤트를 벌인 것이다.

일본 중·고교생들이 가장 선호하는 수학여행지는 단연 타이완이다. 여기에는 민간 차원의 ‘기브 앤 테이크(give and take)’가 그대로 반영돼 있다. 2011년 3월 동일본 대지진이 발생했을 때 타이완은 단일 국가로는 가장 많은 200억 엔의 의연금(義捐金)을 보냈다. 126개국이 보낸 의연금이 175억 엔이었으니 대단히 많은 액수였다.

대지진 이듬해 1주기 추모식이 열렸을 때 타이완 대표가 참석했지만, 일본 정부는 중국의 눈치를 보느라 타이완 대표를 거명조차 하지 않았다. 이때 일본인들은 타이완에 대한 일본의 홀대를 두고 분개했다. 일본인들은 인터넷을 통해 타이완에 대해 감사하며 앞으로 여행지로 타이완을 선택해야 한다는 여론을 불러일으켰다. 2013년 동일본 대지진 2주기를 맞아 아베 신조(安倍晉三) 총리는 “지난해 타이완에 크나큰 실례를 저질렀다”면서 “기회가 되면 은혜를 갚겠다”고 약속했다.

이로부터 5년 뒤인 2018년 타이완 화롄(花蓮)에서 대지진이 발생했다. 아베 총리는 관저 명의의 페이스북을 통해 ‘타이완 자유(台灣加油·타이완 파이팅)’란 친필 휘호와 타이완에서 사용하는 번자체(繁字體) 중국어 메시지로 타이완 국민을 위로했다. 일본인들은 도쿄 시부야의 대형 전광판에 ‘힘내라 타이완(頑張れ台灣)’ ‘Pray for Taiwan’ 등의 문구를 내걸었다. 일본 배우 아베 히로시와 토요타·일본야후 같은 기업들이 성금을 쾌척(快擲)했다. 도쿄도(東京都) 렌마구 의원을 지내다 타이완으로 건너가 타이난(臺南)시 외교고문을 지내며 라면체인점을 낸 노자키 다카오(野崎孝男)는 직원들과 함께 화롄 지역으로 달려가 이재민들에게 돈코쓰라면과 카레라이스를 제공하는 봉사활동을 벌였다.

日帝 잔재도 自國 문화로 수용

타이완은 일본 통치 시절의 유산을 잔재로 여기지 않고 고스란히 문화로 수용하고 있다. 예를 들면 타이베이의 번화가인 시먼딩(西門町)의 딩(町)은 ‘초’라는 일본식 번지 명칭이다. 도시락도 일본어 ‘벤토’의 한자 표기인 ‘便當’을 그대로 차용(借用)해 ‘볜당’이라 부른다.

문화교류의 역사도 아주 깊다. 타이완 출신으로 중화권 대표 가수인 덩리쥔(鄧麗君)은 일본의 대표적 예능 프로그램인 NHK의 〈홍백가합전(紅白歌合戰)〉을 통해 성장했다. 일본인들은 그녀를 테레사 텡(Teresa Teng)이란 이름으로 오랫동안 사랑하고 있다. 심지어는 TV 프로그램에서 홀로그램으로 그녀를 재현해 명곡을 감상할 정도다.

진청우(金城武)도 국적을 초월해 타이완과 일본 양국에서 사랑받는 경우다. 오키나와인 부친과 타이완인 모친 사이에서 태어난 진청우는 일본에서는 가네시로 다케시란 이름으로 활동하고 있다.

코로나19로 지난 3월 말 사망한 일본의 국민 코미디언 시무라 켄(志村けん)도 타이완에서 오랫동안 사랑을 받았다. 진청우와 함께 타이완에서 여러 편의 광고를 촬영했던 그는 ‘타이완통(通)’으로 불리며 양국 간 민간외교관으로도 활약했다.

타이완은 한국보다 훨씬 긴 50년 동안 일본의 통치를 받았지만 반일(反日)감정이 상당히 옅다. 이는 일본 치하로 편입된 과정이 조선과 다르기 때문이다. 청일전쟁(淸日戰爭)의 결과로 맺어진 1895년의 시모노세키(下關)조약에 따라 일본이 전쟁에서 패배한 청(淸)으로부터 배상 형식으로 할양받은 것이 타이완이다. 과거 명청(明淸)교체기에 청에 강제 복속된 역사가 있는 타이완인들은 대륙에 대한 귀속감(歸屬感)이 옅은 상태에서 시모노세키조약으로 또다시 버림받았다는 감정이 강할 수밖에 없었다.

日治시대·日據시대·日本시대

이런 역사적 배경 때문에 타이완에서는 일본 통치 시대를 통상적으로 ‘일치시대(日治時代)’라고 부른다. 물론 이 시대를 지칭하는 용어는 정파(政派)에 따라 다르다. 대륙에 정통성이 있다고 믿으며 항일투쟁을 내세워야 하는 국민당과 중국공산당은 일본이 무력으로 점거했다는 의미의 ‘일거(日據)시대’란 용어를 사용하고 있다. 반면 극단적으로 타이완 독립을 주장하며 민남어(南語, 중국 푸젠성·타이완 등에서 사용하는 중국 남방계 방언) 계열의 타이완어(臺語)를 사용하는 이들은 ‘일본시대’란 용어를 선호한다.

사실 타이완은 예부터 네덜란드와 스페인, 청 등 외래 세력의 지배를 받아왔다. 원래 폴리네시아 인종으로 추정되는 다양한 원주민과 이주해온 한족(漢族)이 혼재하던 곳이다 보니, 국가보다는 족군(族群)의 개념이 강했으며 지배 세력은 이방인일 뿐이었다.

문자로 기록된 타이완의 역사는 대항해(大航海)시대부터다. 1624~1662년의 타이완 역사는 네덜란드(荷蘭)와 스페인(西班牙)의 지배를 받았다고 해서 ‘하서시기(荷西時期)’라고 한다. 네덜란드는 동인도회사와 함께 1624년에서 1662년까지 38년 동안 타이완 남부와 서부를 통치했다. 스페인은 필리핀총독부령으로 타이완 북부를 1626년부터 1642년까지 16년 동안 통치했다. 네덜란드와 스페인의 통치기간이 겹친다. 결국 식민지 쟁탈전에서 좀 더 적극적인 네덜란드가 스페인을 몰아내고 타이완 전체를 차지했다.

이후 명청교체기에 반청복명(反淸復明)운동을 벌인 정성공(鄭成功)이 본토에서 밀려나 타이완에 상륙해 네덜란드를 몰아냈다. 명을 다시 세운다는 명분으로 청에 저항해 남명(南明) 왕조에 의해 연평왕(延平王)으로 봉해진 정성공은 타이완을 1662년부터 1683년까지 21년 동안 통치했다. 이를 ‘명정(明鄭)시기’라고 한다. 정성공의 타이완 정권은 강희제(康熙帝) 시절 결국 청에 복속되는데 이때부터 1895년 시모노세키조약으로 일본에 할양되기까지 212년 동안을 ‘청치시기(淸治時期)’라고 한다.

1895년 5월 29일 일본은 시모노세키조약에 따라 타이완 접수 임무를 맡은 3만여 병력의 근위사단을 북부 신베이(新北)시 부근에 상륙시켰다. 이때 청조(淸朝)를 옹호하던 전 타이완 순무(巡撫) 당경숭(唐景崧)과 흑기군(黑旗軍)을 이끌던 유영복(劉永福) 등은 정규군 3만3000명과 민병 10만명을 이끌고 일본에 강력하게 저항했다. 이 과정에서 당경숭 등은 청의 묵인하에 150일 동안 지속된 타이완민주국(臺灣民主國)을 수립했다. 일본군을 몰아낸 뒤 청으로 다시 복귀한다는 계산이었다.

타이완의 抗日운동

타이완민주국 초대 총통과 제2대 총통이 된 당경숭과 유영복이 대륙으로 도주하는 바람에 공화정은 단명(短命)했지만, 1895년 을미년의 전쟁은 6개월 동안 계속됐다. 일본군은 164명이 전사(戰死)하고 515명이 부상했다. 이와는 별도로 전염병으로 인한 인명피해가 4600명에 달했다. 타이완인들의 인명피해는 정확한 집계는 어렵지만 최소 1만4000명 이상인 것으로 알려져 있다. 타이완의 초대 일본총독 가바야마 스케노리(樺山資紀)는 1895년 11월 18일 전쟁이 종식됐다고 도쿄 대본영(大本營)에 보고했다. 하지만 타이완인들의 산발적인 무장투쟁은 그 이후로도 20년 동안 계속됐다.

일본의 타이완 통치는 여러 단계를 거쳐 진화했다. 현지인의 저항이 가장 심했던 것은 할양 당해연도인 1895년의 을미전쟁, 그리고 이로부터 20년 뒤 발생한 시라이안(西來庵) 사건이다. 1915년 타이완 남부 타이난현 위징(玉井)에서 발생한 시라이안 사건[본격적인 무장 교전이 이뤄진 산악지역명을 따서 차오바녠() 사건이라고도 하고 주모자 이름을 따서 위칭팡(余淸芳) 사건이라고도 한다]은 일치시기 최대 규모의 항일 무장투쟁이었다. 시라이안 사건은 봉기과정에서 종교적 색채가 가미돼 흔히 ‘타이완판 의화단 사건’이라고도 불린다. 위칭팡은 추종자들과 자금을 모으기 위해 부적을 팔았는데, 의화단의 난(1899~1901)에서처럼 총알도 피해간다는 영험한 부적이라고 선전했다.

1915년 7월 6일 일본군은 위칭팡 일당에 대한 수배령을 내리고 체포에 나섰다. 그러자 위칭팡은 ‘대명자비국(大明慈悲國)’을 선포하고 스스로 ‘타이완정벌천하대원수’라 칭하고 거병(擧兵)했다. 그가 명(明)을 칭한 것은 타이완 한인 가운데는 ‘반청복명(反淸復明)’의 사상이 남아 있는데다 교리 전파 과정에서 명 태조(明 太祖) 주원장의 군사(軍師)인 류백온의 종말론적 예언을 설파해왔기 때문이다. 1200명까지 불어난 위칭팡의 세력은 차오바녠 부근의 후터우산(虎頭山)에 보루를 건설하고 일본군과 대치했다. 일본군은 이 산을 포위하고 토벌전을 벌이면서 이들을 무차별 학살했다. 현대에 들어서 타이난 신화(新化) 제1공동묘지 부근에서는 3000구 이상의 무연고 유골이 발견됐다. 이외의 지역에서도 수십·수백명 단위의 집단 유골이 발견됐는데 정확한 인명피해는 집계되지 않고 있다. 시라이안 사건 100주년인 2015년 타이난시에서는 당시 시장 라이칭더(賴淸德·현 부총통)가 참석한 가운데 대규모 위령제(慰靈祭)가 열렸다.

‘타이완 매각론’

식민통치를 처음 시작하는 일본에 있어 시정시기(始政時期)는 일종의 실험기간인 셈이었다. ‘무방침주의(無方針主義)’라고 할 만큼 별다른 정책이 없었고 강력한 경찰력으로 현지인들을 억눌렀다. 이 시기에는 타이완 전역에서 항일 무장투쟁이 일어나는 가운데 총독부 관리들의 부패도 심각해 3년 동안 총독이 세 번이나 바뀌었다. 초대 총독 가바야마 스케노리, 2대 가쓰라 다로(桂太郞)에 이어 3대 노기 마레스케(乃木希典) 등 무관(武官) 출신 총독들이 식민통치 초기에 곤욕을 치렀다.

현지인의 무장투쟁 대응과 전염병으로 인한 인명피해에다 재정 지출도 상당했다. 1896년 타이완의 재정 수입은 700만 엔 이하였지만 지출은 2300만 엔으로 세 배를 웃돌았다. 타이완 통치 초기에는 청결을 중시하고 예의를 차린다는 일본인들도 너무 더운 타이완의 기온에 웃통을 벗고 다녔다. 총독부 관리도 부패해 약탈을 저질렀고, 오지(奧地)나 다름없어 일본군의 군기(軍紀)도 엉망이었다. 이 같은 통치에 타이완인들의 반감도 상당했다.

타이완 통치를 가장 힘들어한 총독은 노기 마레스케였다. 후일 러일전쟁의 영웅이 되는 그는 극심한 항일 무장투쟁에 직면해 본국에 매년 1200만 엔의 군비보조를 요청했다. 당시 노기는 “어릿광대가 야생마를 다루는 것처럼 말 등에 올라타지도 못한 채 발굽에 차일 것 같은 형국”이라는 표현을 써가며 “타이완을 매각하자”고 주장했다. 러시아가 알래스카를 미국에 판 것처럼 1500만 프랑을 받고 프랑스에 팔아버리자는 주장이었다. 이를 ‘타이완 매각론(臺灣賣却論)’이라고 한다. 일본 의회도 일시적으로나마 이 방안을 고려했을 정도였다.

이때 총리대신이던 이토 히로부미는 노기 마레스케를 경질하고 1898년, 그 자리에 제4대 총독으로 고다마 겐타로(兒玉源太郞)를 임명했다. 고다마는 노기 마레스케와는 생각이 달랐다. 타이완에 지금까지 투자한 것을 보더라도 타이완은 매각할 수 없다고 생각했다. 타이완은 군사적으로 상당한 가치가 있는 일본 남부의 방어선이며, 앞으로 잘 경영하면 서구(西歐) 열강에 일본도 식민통치 능력이 있음을 과시할 수 있는 기회라고 말했다. 진정한 탈아입구(脫亞入毆)의 실력을 증명하자는 것이 고다마의 생각이었다.

고토 신페이

고다마를 성공적으로 보좌해 타이완을 안정시킨 인물은 민정장관 고토 신페이(後藤新平)였다. 고다마 겐타로와 고토 신페이는 전임 총독들의 무방침주의 내지 무단(無斷)통치에서 탈피해 강온(强穩)양면책을 펼쳤다. 의학자 출신 관료인 고토 신페이는 생물학원칙(生物學原則)을 내세워 특별통치주의를 주창했다. 당시 그가 든 예시는 광어와 감성돔 비교이다. “광어[比目魚]의 눈은 한편에 몰려 있고 감성돔은 양쪽에 있다. 눈의 위치는 타고난 것이어서 광어에게 감성돔이 되라고 할 수는 없다”면서 일본인과 타이완인은 다르다고 했다. 급하게 타이완인들을 동화(同化)시키는 것은 불가능하니 점진적으로 일본과 닮도록 만들자는 것이었다.

고토는 타이완에 맞는 통치 방법을 모색하기 위해 타이완 현지조사를 실시한다. 토지·인구·임야·혼인·재산·관습을 연구해 법령을 정비했다. 토지조사를 통해서는 지조수입(地租收入)을 연 86만 엔에서 300만 엔 수준으로 올렸다. 전매(專賣)수입제도를 수립해 500만 엔의 재정을 확보했다. 전매 품목은 소금·장뇌·아편이었다. 아편 전매는 엄밀히 말해 비도덕적이었지만 이를 국가가 독점해 재정수입을 늘리고 민간에 만연한 아편에 대해 일정 정도 통제가 가능할 것이라는 발상이었다.

총독부의 재정을 정비하는 한편으로 고토 신페이는 경찰력을 동원해 강력한 치안을 유지했다. 경찰력에다 청조시대부터 존재했던 주민 간의 상호감시제도인 보갑제(保甲制)와 민병조직인 장정단(壯丁團)을 연계했다. 일본 경찰이 얼마나 위압적이었는지 타이완인들은 경찰을 대인(大人)이라고 불렀다. 부모가 어린아이에게 “말을 안 들으면 순사가 잡아간다”고도 했다. 고토 신페이는 비도형벌령(匪徒刑罰令)도 제정해 무장투쟁 세력에 대해 무자비한 탄압을 가했다. 그가 재직했던 1898년부터 1902년까지 3년 동안 총독부는 1만1950명을 사살했다.

이 시기에는 차별도 심했다. 교사나 경찰관의 경우 동시에 임용되어도 일본인이 타이완인보다 임금이 60% 높았다. 또 일본 관헌들은 현지인에 대해 ‘청조의 노예[淸國奴]’라는 의미의 ‘창고라(현지 민남어 방언으로 짱꼴라의 어원으로 추정)’ 또는 ‘바가야로(馬鹿)’라고 무시하기 일쑤였다.

타이완 교과서에 실린 일본인 技士

이후 1910년대부터 일본 통치의 필요에 따라서이기는 하지만 타이완에는 대규모 사회간접자본 투자가 이뤄졌다. 공공위생과 농업·공업·교육 등 다방면에서 근대화가 진행됐다. 이 시기에 총독부는 여성의 전족(纏足)과 남성의 변발(髮)을 철폐했다. 전족 폐지는 강제, 변발 철폐는 권장이었는데 타이완인들은 이에 순응했다.

이 같은 근대화는 많은 타이완인이 일치시대의 명암(明暗)을 객관적으로 인식하는 토대가 된다. 가장 대표적인 사례가 현재 타이완의 교과서에도 실려 있는 수리공정(水理工程)의 아버지 하타 요이치(八田與一)다. 하타 요이치는 1910년 도쿄제국대학 토목과를 졸업하고 타이완으로 건너가 총독부 기사(技士)로 일하면서 황량했던 타이완 남부를 옥토(沃土)로 바꾼 인물이다. 그는 자난저수지(嘉南大)와 우산터우(烏山頭)댐, 타이베이 하수도, 가오슝항을 건설했다. 특히 자난저수지와 우산터우댐은 당시 아시아 최대의 수리사업으로 자난평원을 비옥하게 만들어 타이완인들의 식량 자급자족에 크게 기여했다. 평생을 타이완 농업에 바친 하타는 지금까지도 일본-타이완 우호의 상징으로 남아 있다.

1918년 7대 총독으로 부임한 아카시 모토지로(明石元二郞) 역시 타이완에 상당한 유산을 남겼다. 아카시는 당시 데라우치 내각을 설득해 타이완에 수력발전의 씨앗을 심었다. 현재 타이완의 유명 관광지인 르웨탄(日月潭)도 그가 조성한 수력발전용 댐으로 생겨난 인공호수다. 아카시는 이 밖에도 타이완교육령을 제정했다. 타이베이와 타이난 사범학교 등 많은 학교를 설립했다. 그의 사후(死後) 창설된 타이베이제국대학(국립타이완대학의 전신)도 타이완교육령에 따른 것이다. 아카시 모토지로는 그의 희망에 따라 타이완 땅에 묻혔다. 그는 을사조약에서부터 한일합방에 이르는 시기에 헌병사령관 겸 경무총장으로 조선인들을 혹독하게 탄압한 인물이지만 타이완에서는 선정(善政)을 베푼 총독으로 기억되고 있다.

文官 총독 임명하기도

일본은 타이완을 줄곧 남양(南洋)으로 나가는 기지로 여겼고 경찰정치로 사회를 통제했다. 타이완인들은 대체로 일본인에 비해 교육 수준이 낮았으며 불평등한 대우를 받았다.

여기에 다소나마 변화가 발생한 때는 일본의 ‘다이쇼(大正) 데모크라시’ 시기였다. 번벌(藩閥)정치와 관료정치에서 정당·의회정치로 일시적으로 전환한 다이쇼시대에는 식민통치가 상당히 유화적으로 변모했다. 타이완에서도 일본식의 정치·사회운동이 일어났고 더 많은 타이완인이 만주나 일본 본토로 유학을 갔다.

1919년에는 덴 겐지로(田健治郞)가 최초의 문관(文官) 총독으로 타이완에 파견됐다(조선에서는 단 한명도 문관 총독이 임명되지 않았다). 그는 내지(內地)연장주의에 바탕을 둔 동화정책을 더욱 강화했다. 타이완인들을 완전히 일본의 신민(臣民)으로 만들어 충성하게 하고 국가에 의무감을 갖도록 한다는 취지였다. 1915년부터 중일(中日)전쟁이 시작된 1937년까지는 동화시기로 지방자치제를 실시하는 한편 총독부평의회를 만들었다. 또 태형(笞刑)을 철폐하고 일본-대만 공학(共學)제도와 혼인법을 제정했다. 일본어를 장려했다. 이 시기에는 철로와 전염병 예방, 수도만 관할한다는 내정방침을 세웠다.

1937년 중일전쟁 이후부터는 타이완에서도 전쟁 수행을 위해 전면적인 황민화(皇民化) 정책을 실시했다. 전운(戰雲)이 짙어진 1936년부터는 다시 무관 총독을 임명했다. 이 시기에 창씨개명(創氏改名)과 언어 동화정책이 더욱 강도 높게 실시됐다. 국민정신총동원(國民精神總動員)과 황민봉공운동(皇民奉公運動)도 전개됐다.

이런 상황에서 타이완의 원주민인 고사족(高砂族)은 남양(南洋)에서 일본군으로 참가한 반면, 한족은 중국에서 항일전에 가담했다. 일본 통치 시대를 살아야 했던 타이완인의 정체성(正體性) 혼란을 엿볼 수 있는 대목이다. 황민화 운동의 분위기 속에서 일본은 일본어와 기모노, 일본식 주택을 강요했다. 또 타이완 민간신앙과 조상의 위패(位牌)를 태우고 신도(神道)를 믿도록 강압했다.

태평양전쟁이 다급해지자 일본은 1942년에는 육군특별지원병제를 실시했고 원주민으로 구성된 고사정신보국대(高砂挺身保國隊)를 만들었다. 1943년에는 해군특별지원병제, 1945년에는 징병제를 전면 실시했다. 태평양전쟁 막바지의 징병제로 타이완에서는 청년들의 사상자가 많았고 경제도 치명적 타격을 받았다. 1944년 이후에는 25차례 연합군의 공습을 받기도 했다. 이때 농·공업 생산량은 최저치를 기록해 농업은 1937년의 49%, 공업은 33% 수준으로 떨어졌다.

“개가 가니 돼지가 왔다”

1945년 8월 15일 일제가 패망했다. 일제는 물러갔지만 타이완인들의 수난은 계속됐다. ‘해방’ 후 타이완을 통치하게 된 국민당 정권의 천이(陳儀) 장군은 일치시기 말기에 일본이 추진한 황민화 정책으로 타이완에서 중국적 색채가 옅어진 것을 보고 충격을 받았다. 그는 타이완인들을 일본의 노예교육을 받은 열등국민으로 취급했다. 이로 인해 타이완 본성인(本省人·토박이)과 전후(戰後)에 타이완으로 건너온 대륙인들(외성인·外省人) 사이에는 종족주의적 벽이 생겼다.

게다가 1947년에는 2·28사태가 발생했다. 담배 노점상에 대한 무리한 단속이 소요사태로 비화한 이 사건은 타이완 현대사 최악의 참사였다. 이로 인한 사상자는 최대 10만명 이상인 것으로 알려져 있다. 1949년 대륙에서 패퇴(敗退)한 국민당이 타이완으로 들어왔다. 많은 타이완인은 이들이 일본보다 나을 게 없다고 여겼다. 그래서 당시에 유행했던 말이 “개가 물러가니 돼지가 왔다(狗去猪來)”였다.

이후 장제스의 국민당 정권은 타이완에서 일본 문화 잔재를 추방한다면서 일본 서적과 음악의 수입을 금지하는 극단적인 반일(反日)노선을 취했다. 여기에는 일본이 중국과 수교해 타이완을 국제적으로 고립되게 한 데 대한 반발의 측면도 있었다. 타이완은 중일(中日)수교가 있던 1972년 이듬해부터 1984년까지 12년 동안 일본영화 수입을 전면 금지했다. 국민당은 타이완에서 중국 지향의 민족교육을 실시하고 일본 식민통치의 부정적 영향을 강조했다. 또 타이완의 항일을 중국 대륙에서의 항일과 역사적으로 연계시키려 노력했다. 즉 일본의 타이완 통치를 대륙침략 역사와 동일시하려 했지만 그다지 성공하지 못했다.

脫中入美

지난 7월 6일 타이완 언론들은 일제히 “타이베이 디화제(迪化街)에 위치한 위안부박물관 ‘아마가 평화와 여성인권관’(阿家和平與女性人權館·아마는 할머니란 의미와 함께 타이완산 호접란의 명칭이기도 함)이 매년 500만 위안(타이완 달러), 한화(韓貨) 2억300만원의 적자(赤字)를 내는 바람에 오는 11월 10일 폐관한다”고 보도했다. 2015년 국민당 마잉주(馬英九) 정권 시절 타이난에 최초로 위안부 동상이 들어선 데 이어 2016년에 문을 연 타이완 유일의 위안부박물관이 재정난으로 문을 닫게 된 것이다. 타이완의 위안부 단체인 부녀구원기금 측은 그동안 각국의 NGO 회원과 학생과 시민 등 모두 12만5529명이 박물관을 관람한 데 그쳤고, 코로나19로 더욱 타격을 받아 운영이 곤란해 폐관한다고 밝혔다.

타이완에서 위안부의 존재가 최초로 부각된 것은 1992년의 일로 이때 3명이 비공개 기자회견에서 일본 정부에 사죄와 배상을 촉구했다. 1997년 통계에 따르면 신분을 밝힌 위안부는 27명인데 이 가운데 원주민이 10명이다. 모계(母系)를 중시하는 원주민의 전통에다 과거의 치부(恥部)를 드러내는 것을 꺼려 하는 위안부의 특성상 타이완에서 일치시기 위안부는 비교적 대중의 주목을 받지 못했다. 또 타이완에서 위안부 문제가 제기된 것은 친중(親中) 성향의 국민당 마잉주 정권 시절에 본격화돼 이를 반일·친중의 정치적 의도로 보는 시각도 강하다.

한편 타이완국립정치대학의 지난 7월 4일 여론조사에 따르면 67%가 자신은 ‘타이완인’이라고 응답했다. ‘중국인인 동시에 타이완인’이라는 응답은 27.5%에 불과했다. 타이완인들의 이 같은 정체성 인식은 중국에서 벗어나 미국편에 서겠다는 ‘탈중입미(脫中入美)’의 여론이 반영된 것이다. 또 미국과의 관계 재설정은 필연적으로 타이완과 일본과의 거리도 획기적으로 줄일 것이라는 게 많은 국제문제전문가의 예측이다.⊙

이 같은 상황에서 한반도보다 미국과 일본의 전략적 이익 지역으로 부상하고 있는 곳이 동중국해와 남중국해다. 이 과정에서 제1도련선의 제1선인 타이완의 중요성이 새롭게 부각되고 있다. 일본 본토에서 오키나와, 센카쿠(尖閣)열도를 거쳐 필리핀을 잇는 대(對)중국 포위망 한가운데 타이완이 있다.

중국이 타이완을 침공해 병합하면 대중국 포위망이 붕괴되며, 타이완은 중국 해군이 태평양으로 바로 진출할 수 있는 교두보가 된다. 미국과 일본으로서는 타이완은 중국에 대항하는 불침항모(不沈航母)다. 2019년 6월 1일 미국 국방부의 〈인도-태평양 전략보고서〉는 역내(域內) 자유항행작전에서의 협력대상을 꼽으면서 타이완을 ‘국가’로 지칭한 바 있다.

이와 함께 미국은 타이완에 대한 방위공약을 계속 확대하는 한편, 중국을 견제하기 위해 F16V와 스팅어미사일, M1A2T 에이브럼스 탱크 등을 제공하기로 하고 이를 착착 진행 중이다.

“타이완과 일본은 공동운명체”

일본에서도 타이완의 중요성을 강조하는 여론이 지속적으로 일고 있다. 과거 일본은 타이완과 정식 국교가 없는데다 경제·무역 면에서 중국이 중요하고 타이완해협은 안정적이라는 이유로 타이완을 경시해왔지만 이제는 달라질 조짐을 보이고 있다.

일본 집권당인 자유민주당의 나카야마 야스히데(中山泰秀) 중의원(하원) 외교위원장은 지난 7월 7일 ‘시진핑(習近平) 중국 국가주석의 국빈(國賓) 방일(訪日) 계획을 중단하라’고 요청하는 결의안을 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관에게 제출하겠다고 밝혔다. 홍콩국가안전법 강행에 항의하는 차원이다.

일본도 트럼프 정부의 대(對)중국 경제 디커플링(decoupling・활동조화) 기조를 따라 중국에 진출해 있던 자국(自國) 기업들을 본국으로 회귀하도록 하는 리쇼어링(reshoring)과 제3국에 진출하도록 하는 리로케이팅(relocating) 방침을 추진하고 있다. 일본 조야(朝野)에서는 홍콩·위구르·티베트에 대한 중국의 탄압에 반대하는 목소리가 지속적으로 나오고 있다. 일본은 대중(對中) 정책에서만큼은 철저하게 미국과 보조를 맞추고 있다.

미중(美中)쟁투에서 비롯된 급변하는 정세의 배경도 있지만 일본에서는 진작부터 타이완은 일본의 안전보장에 필수적이라는 여론이 일어왔다. 2018년에 출간된 《타이완의 급변사태와 일본의 안전보장-일본과 타이완은 공동운명체》에서 공저자(共著者)인 전 일본육상자위대 장성 와타나베 요시카즈(渡部悅和) 등은 아태(亞太) 지역에서의 일본-타이완 군사동맹의 필요성을 강조했다. 저자들은 미중 패권(覇權)전쟁이 가열되면서 한국이 중국 진영으로 넘어가 안보 프레임이 일·미·한(日·美·韓)에서 일·미·대(日·美·臺)로 전환하고 있다고 밝혔다. 《요미우리신문》도 2019년 5월 16일 사설에서 “타이완해협의 불안정은 일본에도 악영향을 미치는 만큼 일본은 미국과 연계해 타이완과의 협력을 심화시킬 필요가 있다”고 주장했다.

“타이완 방어가 곧 일본 방어”

|

| 2019년 5월 9일 타이완 가오슝에서 열린 해군 잠수함 공장 기공식에 참석한 차이잉원 총통. 타이완은 잠수함 등 해군 함정을 스스로 건조한다는 '國艦國造' 계획을 추진 중이다. 사진=AP/뉴시스 |

뉴샘은 일본 자위대와 미국 제7함대의 연례 해상훈련에 타이완 해군도 참여할 것을 제안한 바 있다. 그는 중국이 센카쿠열도와 타이완을 침공하는 사태는 일본·타이완 양국에 재앙이라고도 주장했다. 뉴샘은 국제전략센터 기고문에서 “타이완이 중국에 병합될 경우 일본은 핵무장으로 가는 길밖에 없다”면서 일본과 타이완의 군사동맹을 거듭 촉구했다.

타이완에서도 일본과의 군사협력을 강화해야 한다는 주장은 오래전부터 나온 바 있다. 지난 6월 20일 타이완 최초의 여성 주미(駐美)대표로 지명된 샤오메이친(蕭美琴)은, 야당인 민주진보당 입법위원 시절이던 2014년 7월 일본 자민당 의원들도 참석한 타이베이(臺北)에서의 안보포럼에서 ‘방위협력을 포함한 타이완관계법을 제정해달라’고 요청했다. 민간 차원의 경제・문화 교류협력이 무르익은 만큼 타이완 방어를 위해 무기를 공여(供與)하는 미국의 선례(先例)에 따라달라고 제안한 것이었다. 이 같은 주장은 현재 주일(駐日) 타이완 대표인 셰창팅(謝長廷) 전 행정원장(총리)도 공개적으로 펼친 바 있다.

타이완과 일본의 군사협력은 타이완의 잠수함 자체 개발 과정에서 현실화될 가능성이 큰 것으로 알려지고 있다. 현재 타이완이 보유하고 있는 잠수함은 미국산 노후(老朽) 잠수함 2척과 1980년대 네덜란드에서 도입한 2척 등 모두 4척에 불과하다. 중국이 원자력 잠수함과 재래식 잠수함 등 모두 60척의 잠수함과 항공모함으로 타이완해협을 위협하는 상황에서 타이완은 잠수함을 독자개발할 필요성을 느꼈다. 타이완은 2019년 5월 가오슝(高雄)에 잠수함 건조시설을 만들어 2024년에 진수한다는 국함국조(國艦國造) 계획을 추진 중이다.

미국 트럼프 행정부는 2018년 타이완의 잠수함 사업에 기술협력을 허가했다. 그러나 미국의 잠수함 기술은 기본적으로 원자력 잠수함 중심이어서 재래식 잠수함 제조 노하우는 상대적으로 부족하다. 그 때문에 타이완은 내심 일본의 협조를 희망하고 있는 것으로 알려져 있다. 바로 이 때문에 재래식 잠수함 건조 노하우를 가진 일본이 비공식적으로 타이완의 잠수함 사업에 참여할 것으로 관측되고 있는 것이다. ‘세계에서 가장 조용한 잠수함’으로 알려져 있는 일본 해상자위대의 소류급(蒼龍級)을 건조한 미쓰비시와 가와사키중공업의 기술진이 비공개적 경로로 타이완의 잠수함 개발에 조력할 것으로 알려지고 있다.

수학여행 온 日 학생들을 안내한 총통

지난 2월 초 일본의 고교생들이 타이완 수학여행 시 타이베이에 있는 총통부(總統府)를 견학했다. 전 세계적으로 코로나19(우한폐렴)가 창궐하기 직전의 일이다. 타이베이의 총통부는 일본 통치 시기인 1919년 완공돼 1945년 일본이 물러날 때까지 타이완총독부로 사용되었다. 이후 장제스(蔣介石) 정권이 접수해 지금까지 총통부로 사용하고 있다. 총통부는 한국으로 치면 김영삼(金泳三) 정권 시절 일제(日帝) 청산 명목으로 철거한 중앙청에 해당하는 건물이다.

이곳을 방문한 일본의 고교생들을 차이잉원(蔡英文) 총통이 직접 나와 맞이해 타이완과 일본 양국에서 큰 화제가 됐다. 차이잉원 총통은 국정 유적으로 보존되고 있는 총통부에 관광객을 유치하기 위해 적극 개방하고 있다. ‘총통부에서 하룻밤을’이란 모토를 내세워 총통부 내 부속건물을 숙소로 개방하고 있던 차에 일본의 수학여행단을 맞아 같이 기념사진도 촬영하고 일일이 인사까지 건네는 이벤트를 벌인 것이다.

일본 중·고교생들이 가장 선호하는 수학여행지는 단연 타이완이다. 여기에는 민간 차원의 ‘기브 앤 테이크(give and take)’가 그대로 반영돼 있다. 2011년 3월 동일본 대지진이 발생했을 때 타이완은 단일 국가로는 가장 많은 200억 엔의 의연금(義捐金)을 보냈다. 126개국이 보낸 의연금이 175억 엔이었으니 대단히 많은 액수였다.

대지진 이듬해 1주기 추모식이 열렸을 때 타이완 대표가 참석했지만, 일본 정부는 중국의 눈치를 보느라 타이완 대표를 거명조차 하지 않았다. 이때 일본인들은 타이완에 대한 일본의 홀대를 두고 분개했다. 일본인들은 인터넷을 통해 타이완에 대해 감사하며 앞으로 여행지로 타이완을 선택해야 한다는 여론을 불러일으켰다. 2013년 동일본 대지진 2주기를 맞아 아베 신조(安倍晉三) 총리는 “지난해 타이완에 크나큰 실례를 저질렀다”면서 “기회가 되면 은혜를 갚겠다”고 약속했다.

이로부터 5년 뒤인 2018년 타이완 화롄(花蓮)에서 대지진이 발생했다. 아베 총리는 관저 명의의 페이스북을 통해 ‘타이완 자유(台灣加油·타이완 파이팅)’란 친필 휘호와 타이완에서 사용하는 번자체(繁字體) 중국어 메시지로 타이완 국민을 위로했다. 일본인들은 도쿄 시부야의 대형 전광판에 ‘힘내라 타이완(頑張れ台灣)’ ‘Pray for Taiwan’ 등의 문구를 내걸었다. 일본 배우 아베 히로시와 토요타·일본야후 같은 기업들이 성금을 쾌척(快擲)했다. 도쿄도(東京都) 렌마구 의원을 지내다 타이완으로 건너가 타이난(臺南)시 외교고문을 지내며 라면체인점을 낸 노자키 다카오(野崎孝男)는 직원들과 함께 화롄 지역으로 달려가 이재민들에게 돈코쓰라면과 카레라이스를 제공하는 봉사활동을 벌였다.

日帝 잔재도 自國 문화로 수용

타이완은 일본 통치 시절의 유산을 잔재로 여기지 않고 고스란히 문화로 수용하고 있다. 예를 들면 타이베이의 번화가인 시먼딩(西門町)의 딩(町)은 ‘초’라는 일본식 번지 명칭이다. 도시락도 일본어 ‘벤토’의 한자 표기인 ‘便當’을 그대로 차용(借用)해 ‘볜당’이라 부른다.

문화교류의 역사도 아주 깊다. 타이완 출신으로 중화권 대표 가수인 덩리쥔(鄧麗君)은 일본의 대표적 예능 프로그램인 NHK의 〈홍백가합전(紅白歌合戰)〉을 통해 성장했다. 일본인들은 그녀를 테레사 텡(Teresa Teng)이란 이름으로 오랫동안 사랑하고 있다. 심지어는 TV 프로그램에서 홀로그램으로 그녀를 재현해 명곡을 감상할 정도다.

진청우(金城武)도 국적을 초월해 타이완과 일본 양국에서 사랑받는 경우다. 오키나와인 부친과 타이완인 모친 사이에서 태어난 진청우는 일본에서는 가네시로 다케시란 이름으로 활동하고 있다.

코로나19로 지난 3월 말 사망한 일본의 국민 코미디언 시무라 켄(志村けん)도 타이완에서 오랫동안 사랑을 받았다. 진청우와 함께 타이완에서 여러 편의 광고를 촬영했던 그는 ‘타이완통(通)’으로 불리며 양국 간 민간외교관으로도 활약했다.

타이완은 한국보다 훨씬 긴 50년 동안 일본의 통치를 받았지만 반일(反日)감정이 상당히 옅다. 이는 일본 치하로 편입된 과정이 조선과 다르기 때문이다. 청일전쟁(淸日戰爭)의 결과로 맺어진 1895년의 시모노세키(下關)조약에 따라 일본이 전쟁에서 패배한 청(淸)으로부터 배상 형식으로 할양받은 것이 타이완이다. 과거 명청(明淸)교체기에 청에 강제 복속된 역사가 있는 타이완인들은 대륙에 대한 귀속감(歸屬感)이 옅은 상태에서 시모노세키조약으로 또다시 버림받았다는 감정이 강할 수밖에 없었다.

日治시대·日據시대·日本시대

이런 역사적 배경 때문에 타이완에서는 일본 통치 시대를 통상적으로 ‘일치시대(日治時代)’라고 부른다. 물론 이 시대를 지칭하는 용어는 정파(政派)에 따라 다르다. 대륙에 정통성이 있다고 믿으며 항일투쟁을 내세워야 하는 국민당과 중국공산당은 일본이 무력으로 점거했다는 의미의 ‘일거(日據)시대’란 용어를 사용하고 있다. 반면 극단적으로 타이완 독립을 주장하며 민남어(南語, 중국 푸젠성·타이완 등에서 사용하는 중국 남방계 방언) 계열의 타이완어(臺語)를 사용하는 이들은 ‘일본시대’란 용어를 선호한다.

사실 타이완은 예부터 네덜란드와 스페인, 청 등 외래 세력의 지배를 받아왔다. 원래 폴리네시아 인종으로 추정되는 다양한 원주민과 이주해온 한족(漢族)이 혼재하던 곳이다 보니, 국가보다는 족군(族群)의 개념이 강했으며 지배 세력은 이방인일 뿐이었다.

문자로 기록된 타이완의 역사는 대항해(大航海)시대부터다. 1624~1662년의 타이완 역사는 네덜란드(荷蘭)와 스페인(西班牙)의 지배를 받았다고 해서 ‘하서시기(荷西時期)’라고 한다. 네덜란드는 동인도회사와 함께 1624년에서 1662년까지 38년 동안 타이완 남부와 서부를 통치했다. 스페인은 필리핀총독부령으로 타이완 북부를 1626년부터 1642년까지 16년 동안 통치했다. 네덜란드와 스페인의 통치기간이 겹친다. 결국 식민지 쟁탈전에서 좀 더 적극적인 네덜란드가 스페인을 몰아내고 타이완 전체를 차지했다.

이후 명청교체기에 반청복명(反淸復明)운동을 벌인 정성공(鄭成功)이 본토에서 밀려나 타이완에 상륙해 네덜란드를 몰아냈다. 명을 다시 세운다는 명분으로 청에 저항해 남명(南明) 왕조에 의해 연평왕(延平王)으로 봉해진 정성공은 타이완을 1662년부터 1683년까지 21년 동안 통치했다. 이를 ‘명정(明鄭)시기’라고 한다. 정성공의 타이완 정권은 강희제(康熙帝) 시절 결국 청에 복속되는데 이때부터 1895년 시모노세키조약으로 일본에 할양되기까지 212년 동안을 ‘청치시기(淸治時期)’라고 한다.

1895년 5월 29일 일본은 시모노세키조약에 따라 타이완 접수 임무를 맡은 3만여 병력의 근위사단을 북부 신베이(新北)시 부근에 상륙시켰다. 이때 청조(淸朝)를 옹호하던 전 타이완 순무(巡撫) 당경숭(唐景崧)과 흑기군(黑旗軍)을 이끌던 유영복(劉永福) 등은 정규군 3만3000명과 민병 10만명을 이끌고 일본에 강력하게 저항했다. 이 과정에서 당경숭 등은 청의 묵인하에 150일 동안 지속된 타이완민주국(臺灣民主國)을 수립했다. 일본군을 몰아낸 뒤 청으로 다시 복귀한다는 계산이었다.

타이완의 抗日운동

타이완민주국 초대 총통과 제2대 총통이 된 당경숭과 유영복이 대륙으로 도주하는 바람에 공화정은 단명(短命)했지만, 1895년 을미년의 전쟁은 6개월 동안 계속됐다. 일본군은 164명이 전사(戰死)하고 515명이 부상했다. 이와는 별도로 전염병으로 인한 인명피해가 4600명에 달했다. 타이완인들의 인명피해는 정확한 집계는 어렵지만 최소 1만4000명 이상인 것으로 알려져 있다. 타이완의 초대 일본총독 가바야마 스케노리(樺山資紀)는 1895년 11월 18일 전쟁이 종식됐다고 도쿄 대본영(大本營)에 보고했다. 하지만 타이완인들의 산발적인 무장투쟁은 그 이후로도 20년 동안 계속됐다.

일본의 타이완 통치는 여러 단계를 거쳐 진화했다. 현지인의 저항이 가장 심했던 것은 할양 당해연도인 1895년의 을미전쟁, 그리고 이로부터 20년 뒤 발생한 시라이안(西來庵) 사건이다. 1915년 타이완 남부 타이난현 위징(玉井)에서 발생한 시라이안 사건[본격적인 무장 교전이 이뤄진 산악지역명을 따서 차오바녠() 사건이라고도 하고 주모자 이름을 따서 위칭팡(余淸芳) 사건이라고도 한다]은 일치시기 최대 규모의 항일 무장투쟁이었다. 시라이안 사건은 봉기과정에서 종교적 색채가 가미돼 흔히 ‘타이완판 의화단 사건’이라고도 불린다. 위칭팡은 추종자들과 자금을 모으기 위해 부적을 팔았는데, 의화단의 난(1899~1901)에서처럼 총알도 피해간다는 영험한 부적이라고 선전했다.

1915년 7월 6일 일본군은 위칭팡 일당에 대한 수배령을 내리고 체포에 나섰다. 그러자 위칭팡은 ‘대명자비국(大明慈悲國)’을 선포하고 스스로 ‘타이완정벌천하대원수’라 칭하고 거병(擧兵)했다. 그가 명(明)을 칭한 것은 타이완 한인 가운데는 ‘반청복명(反淸復明)’의 사상이 남아 있는데다 교리 전파 과정에서 명 태조(明 太祖) 주원장의 군사(軍師)인 류백온의 종말론적 예언을 설파해왔기 때문이다. 1200명까지 불어난 위칭팡의 세력은 차오바녠 부근의 후터우산(虎頭山)에 보루를 건설하고 일본군과 대치했다. 일본군은 이 산을 포위하고 토벌전을 벌이면서 이들을 무차별 학살했다. 현대에 들어서 타이난 신화(新化) 제1공동묘지 부근에서는 3000구 이상의 무연고 유골이 발견됐다. 이외의 지역에서도 수십·수백명 단위의 집단 유골이 발견됐는데 정확한 인명피해는 집계되지 않고 있다. 시라이안 사건 100주년인 2015년 타이난시에서는 당시 시장 라이칭더(賴淸德·현 부총통)가 참석한 가운데 대규모 위령제(慰靈祭)가 열렸다.

‘타이완 매각론’

식민통치를 처음 시작하는 일본에 있어 시정시기(始政時期)는 일종의 실험기간인 셈이었다. ‘무방침주의(無方針主義)’라고 할 만큼 별다른 정책이 없었고 강력한 경찰력으로 현지인들을 억눌렀다. 이 시기에는 타이완 전역에서 항일 무장투쟁이 일어나는 가운데 총독부 관리들의 부패도 심각해 3년 동안 총독이 세 번이나 바뀌었다. 초대 총독 가바야마 스케노리, 2대 가쓰라 다로(桂太郞)에 이어 3대 노기 마레스케(乃木希典) 등 무관(武官) 출신 총독들이 식민통치 초기에 곤욕을 치렀다.

현지인의 무장투쟁 대응과 전염병으로 인한 인명피해에다 재정 지출도 상당했다. 1896년 타이완의 재정 수입은 700만 엔 이하였지만 지출은 2300만 엔으로 세 배를 웃돌았다. 타이완 통치 초기에는 청결을 중시하고 예의를 차린다는 일본인들도 너무 더운 타이완의 기온에 웃통을 벗고 다녔다. 총독부 관리도 부패해 약탈을 저질렀고, 오지(奧地)나 다름없어 일본군의 군기(軍紀)도 엉망이었다. 이 같은 통치에 타이완인들의 반감도 상당했다.

타이완 통치를 가장 힘들어한 총독은 노기 마레스케였다. 후일 러일전쟁의 영웅이 되는 그는 극심한 항일 무장투쟁에 직면해 본국에 매년 1200만 엔의 군비보조를 요청했다. 당시 노기는 “어릿광대가 야생마를 다루는 것처럼 말 등에 올라타지도 못한 채 발굽에 차일 것 같은 형국”이라는 표현을 써가며 “타이완을 매각하자”고 주장했다. 러시아가 알래스카를 미국에 판 것처럼 1500만 프랑을 받고 프랑스에 팔아버리자는 주장이었다. 이를 ‘타이완 매각론(臺灣賣却論)’이라고 한다. 일본 의회도 일시적으로나마 이 방안을 고려했을 정도였다.

이때 총리대신이던 이토 히로부미는 노기 마레스케를 경질하고 1898년, 그 자리에 제4대 총독으로 고다마 겐타로(兒玉源太郞)를 임명했다. 고다마는 노기 마레스케와는 생각이 달랐다. 타이완에 지금까지 투자한 것을 보더라도 타이완은 매각할 수 없다고 생각했다. 타이완은 군사적으로 상당한 가치가 있는 일본 남부의 방어선이며, 앞으로 잘 경영하면 서구(西歐) 열강에 일본도 식민통치 능력이 있음을 과시할 수 있는 기회라고 말했다. 진정한 탈아입구(脫亞入毆)의 실력을 증명하자는 것이 고다마의 생각이었다.

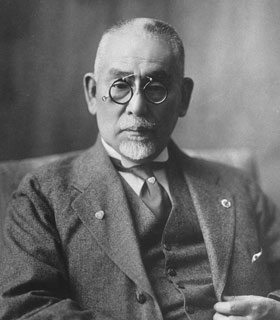

고토 신페이

|

| 타이완 민정장관을 지낸 고토 신페이. |

고토는 타이완에 맞는 통치 방법을 모색하기 위해 타이완 현지조사를 실시한다. 토지·인구·임야·혼인·재산·관습을 연구해 법령을 정비했다. 토지조사를 통해서는 지조수입(地租收入)을 연 86만 엔에서 300만 엔 수준으로 올렸다. 전매(專賣)수입제도를 수립해 500만 엔의 재정을 확보했다. 전매 품목은 소금·장뇌·아편이었다. 아편 전매는 엄밀히 말해 비도덕적이었지만 이를 국가가 독점해 재정수입을 늘리고 민간에 만연한 아편에 대해 일정 정도 통제가 가능할 것이라는 발상이었다.

총독부의 재정을 정비하는 한편으로 고토 신페이는 경찰력을 동원해 강력한 치안을 유지했다. 경찰력에다 청조시대부터 존재했던 주민 간의 상호감시제도인 보갑제(保甲制)와 민병조직인 장정단(壯丁團)을 연계했다. 일본 경찰이 얼마나 위압적이었는지 타이완인들은 경찰을 대인(大人)이라고 불렀다. 부모가 어린아이에게 “말을 안 들으면 순사가 잡아간다”고도 했다. 고토 신페이는 비도형벌령(匪徒刑罰令)도 제정해 무장투쟁 세력에 대해 무자비한 탄압을 가했다. 그가 재직했던 1898년부터 1902년까지 3년 동안 총독부는 1만1950명을 사살했다.

이 시기에는 차별도 심했다. 교사나 경찰관의 경우 동시에 임용되어도 일본인이 타이완인보다 임금이 60% 높았다. 또 일본 관헌들은 현지인에 대해 ‘청조의 노예[淸國奴]’라는 의미의 ‘창고라(현지 민남어 방언으로 짱꼴라의 어원으로 추정)’ 또는 ‘바가야로(馬鹿)’라고 무시하기 일쑤였다.

타이완 교과서에 실린 일본인 技士

|

| 타이완 수리공정의 아버지 하타 요이치. |

이 같은 근대화는 많은 타이완인이 일치시대의 명암(明暗)을 객관적으로 인식하는 토대가 된다. 가장 대표적인 사례가 현재 타이완의 교과서에도 실려 있는 수리공정(水理工程)의 아버지 하타 요이치(八田與一)다. 하타 요이치는 1910년 도쿄제국대학 토목과를 졸업하고 타이완으로 건너가 총독부 기사(技士)로 일하면서 황량했던 타이완 남부를 옥토(沃土)로 바꾼 인물이다. 그는 자난저수지(嘉南大)와 우산터우(烏山頭)댐, 타이베이 하수도, 가오슝항을 건설했다. 특히 자난저수지와 우산터우댐은 당시 아시아 최대의 수리사업으로 자난평원을 비옥하게 만들어 타이완인들의 식량 자급자족에 크게 기여했다. 평생을 타이완 농업에 바친 하타는 지금까지도 일본-타이완 우호의 상징으로 남아 있다.

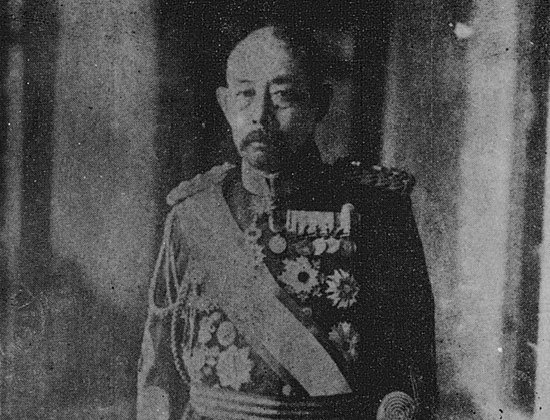

|

| 제7대 타이완 총독 아카시 모토지로. |

文官 총독 임명하기도

일본은 타이완을 줄곧 남양(南洋)으로 나가는 기지로 여겼고 경찰정치로 사회를 통제했다. 타이완인들은 대체로 일본인에 비해 교육 수준이 낮았으며 불평등한 대우를 받았다.

여기에 다소나마 변화가 발생한 때는 일본의 ‘다이쇼(大正) 데모크라시’ 시기였다. 번벌(藩閥)정치와 관료정치에서 정당·의회정치로 일시적으로 전환한 다이쇼시대에는 식민통치가 상당히 유화적으로 변모했다. 타이완에서도 일본식의 정치·사회운동이 일어났고 더 많은 타이완인이 만주나 일본 본토로 유학을 갔다.

1919년에는 덴 겐지로(田健治郞)가 최초의 문관(文官) 총독으로 타이완에 파견됐다(조선에서는 단 한명도 문관 총독이 임명되지 않았다). 그는 내지(內地)연장주의에 바탕을 둔 동화정책을 더욱 강화했다. 타이완인들을 완전히 일본의 신민(臣民)으로 만들어 충성하게 하고 국가에 의무감을 갖도록 한다는 취지였다. 1915년부터 중일(中日)전쟁이 시작된 1937년까지는 동화시기로 지방자치제를 실시하는 한편 총독부평의회를 만들었다. 또 태형(笞刑)을 철폐하고 일본-대만 공학(共學)제도와 혼인법을 제정했다. 일본어를 장려했다. 이 시기에는 철로와 전염병 예방, 수도만 관할한다는 내정방침을 세웠다.

1937년 중일전쟁 이후부터는 타이완에서도 전쟁 수행을 위해 전면적인 황민화(皇民化) 정책을 실시했다. 전운(戰雲)이 짙어진 1936년부터는 다시 무관 총독을 임명했다. 이 시기에 창씨개명(創氏改名)과 언어 동화정책이 더욱 강도 높게 실시됐다. 국민정신총동원(國民精神總動員)과 황민봉공운동(皇民奉公運動)도 전개됐다.

이런 상황에서 타이완의 원주민인 고사족(高砂族)은 남양(南洋)에서 일본군으로 참가한 반면, 한족은 중국에서 항일전에 가담했다. 일본 통치 시대를 살아야 했던 타이완인의 정체성(正體性) 혼란을 엿볼 수 있는 대목이다. 황민화 운동의 분위기 속에서 일본은 일본어와 기모노, 일본식 주택을 강요했다. 또 타이완 민간신앙과 조상의 위패(位牌)를 태우고 신도(神道)를 믿도록 강압했다.

태평양전쟁이 다급해지자 일본은 1942년에는 육군특별지원병제를 실시했고 원주민으로 구성된 고사정신보국대(高砂挺身保國隊)를 만들었다. 1943년에는 해군특별지원병제, 1945년에는 징병제를 전면 실시했다. 태평양전쟁 막바지의 징병제로 타이완에서는 청년들의 사상자가 많았고 경제도 치명적 타격을 받았다. 1944년 이후에는 25차례 연합군의 공습을 받기도 했다. 이때 농·공업 생산량은 최저치를 기록해 농업은 1937년의 49%, 공업은 33% 수준으로 떨어졌다.

“개가 가니 돼지가 왔다”

1945년 8월 15일 일제가 패망했다. 일제는 물러갔지만 타이완인들의 수난은 계속됐다. ‘해방’ 후 타이완을 통치하게 된 국민당 정권의 천이(陳儀) 장군은 일치시기 말기에 일본이 추진한 황민화 정책으로 타이완에서 중국적 색채가 옅어진 것을 보고 충격을 받았다. 그는 타이완인들을 일본의 노예교육을 받은 열등국민으로 취급했다. 이로 인해 타이완 본성인(本省人·토박이)과 전후(戰後)에 타이완으로 건너온 대륙인들(외성인·外省人) 사이에는 종족주의적 벽이 생겼다.

게다가 1947년에는 2·28사태가 발생했다. 담배 노점상에 대한 무리한 단속이 소요사태로 비화한 이 사건은 타이완 현대사 최악의 참사였다. 이로 인한 사상자는 최대 10만명 이상인 것으로 알려져 있다. 1949년 대륙에서 패퇴(敗退)한 국민당이 타이완으로 들어왔다. 많은 타이완인은 이들이 일본보다 나을 게 없다고 여겼다. 그래서 당시에 유행했던 말이 “개가 물러가니 돼지가 왔다(狗去猪來)”였다.

이후 장제스의 국민당 정권은 타이완에서 일본 문화 잔재를 추방한다면서 일본 서적과 음악의 수입을 금지하는 극단적인 반일(反日)노선을 취했다. 여기에는 일본이 중국과 수교해 타이완을 국제적으로 고립되게 한 데 대한 반발의 측면도 있었다. 타이완은 중일(中日)수교가 있던 1972년 이듬해부터 1984년까지 12년 동안 일본영화 수입을 전면 금지했다. 국민당은 타이완에서 중국 지향의 민족교육을 실시하고 일본 식민통치의 부정적 영향을 강조했다. 또 타이완의 항일을 중국 대륙에서의 항일과 역사적으로 연계시키려 노력했다. 즉 일본의 타이완 통치를 대륙침략 역사와 동일시하려 했지만 그다지 성공하지 못했다.

脫中入美

지난 7월 6일 타이완 언론들은 일제히 “타이베이 디화제(迪化街)에 위치한 위안부박물관 ‘아마가 평화와 여성인권관’(阿家和平與女性人權館·아마는 할머니란 의미와 함께 타이완산 호접란의 명칭이기도 함)이 매년 500만 위안(타이완 달러), 한화(韓貨) 2억300만원의 적자(赤字)를 내는 바람에 오는 11월 10일 폐관한다”고 보도했다. 2015년 국민당 마잉주(馬英九) 정권 시절 타이난에 최초로 위안부 동상이 들어선 데 이어 2016년에 문을 연 타이완 유일의 위안부박물관이 재정난으로 문을 닫게 된 것이다. 타이완의 위안부 단체인 부녀구원기금 측은 그동안 각국의 NGO 회원과 학생과 시민 등 모두 12만5529명이 박물관을 관람한 데 그쳤고, 코로나19로 더욱 타격을 받아 운영이 곤란해 폐관한다고 밝혔다.

타이완에서 위안부의 존재가 최초로 부각된 것은 1992년의 일로 이때 3명이 비공개 기자회견에서 일본 정부에 사죄와 배상을 촉구했다. 1997년 통계에 따르면 신분을 밝힌 위안부는 27명인데 이 가운데 원주민이 10명이다. 모계(母系)를 중시하는 원주민의 전통에다 과거의 치부(恥部)를 드러내는 것을 꺼려 하는 위안부의 특성상 타이완에서 일치시기 위안부는 비교적 대중의 주목을 받지 못했다. 또 타이완에서 위안부 문제가 제기된 것은 친중(親中) 성향의 국민당 마잉주 정권 시절에 본격화돼 이를 반일·친중의 정치적 의도로 보는 시각도 강하다.

한편 타이완국립정치대학의 지난 7월 4일 여론조사에 따르면 67%가 자신은 ‘타이완인’이라고 응답했다. ‘중국인인 동시에 타이완인’이라는 응답은 27.5%에 불과했다. 타이완인들의 이 같은 정체성 인식은 중국에서 벗어나 미국편에 서겠다는 ‘탈중입미(脫中入美)’의 여론이 반영된 것이다. 또 미국과의 관계 재설정은 필연적으로 타이완과 일본과의 거리도 획기적으로 줄일 것이라는 게 많은 국제문제전문가의 예측이다.⊙