⊙ 중국에 기대 걸었던 세계, 코로나19 팬데믹 이후 중국에 부정적으로 변해

⊙ 서방, 중국을 ‘哲人군주의 나라’로 숭앙하다가 ‘자유 없는 전제국가’로 혐오하게 돼

⊙ 중국은 ‘升官發財’라는 부패 전통, 《수호전》식 건달 전통, 사회주의의 야만이 결탁

이강호

1963년생. 서울대 사회학과 졸업 / 前 대통령비서실 공보행정관 / 現 《미래한국》 편집위원, 한국자유회의 간사, 한국국가전략포럼 연구위원 / 저서 《박정희가 옳았다》

⊙ 서방, 중국을 ‘哲人군주의 나라’로 숭앙하다가 ‘자유 없는 전제국가’로 혐오하게 돼

⊙ 중국은 ‘升官發財’라는 부패 전통, 《수호전》식 건달 전통, 사회주의의 야만이 결탁

이강호

1963년생. 서울대 사회학과 졸업 / 前 대통령비서실 공보행정관 / 現 《미래한국》 편집위원, 한국자유회의 간사, 한국국가전략포럼 연구위원 / 저서 《박정희가 옳았다》

- 지난 4월 16일 코로나19 발원지인 중국 후베이성 우한시에서 마스크를 한 남성이 정부 선전물 앞을 지나고 있다. 사진=AP/뉴시스

코로나19(우한폐렴) 사태로 사회적 풍경이 크게 바뀌었다. 말하자면 좀 조용해졌다. 한국의 일상은 본래 좀 떠들썩하다. 그런데 모든 게 잠잠히 잦아든 분위기다. 하지만 일상의 표면적 양상만 그럴 뿐이다. 느끼든 못 느끼든 지금 세상은 사실은 끓고 있다. 국내외 안팎이 다 그렇다.

우선 국내적으로 총선에서 여당의 일방적 압승으로 현 정권의 닥치고 독주가 예상되는 듯했다. 야당의 무기력하기 짝이 없는 자세도 그것을 보증하는 듯했다. 그러나 여당은 그에 어울리는 멋있는 스타트를 보여주지 못했다. 작년의 조국(曺國) 사태 못지않은 정치적 스캔들로 시작부터 스타일을 구겼다. 위안부 할머니를 등쳐먹은 희대의 파렴치한 작태가 드러나 정치적 위신이 엉망이 된 것이다. 의석수로야 ‘맘대로’일 수 있다. 하지만 그들 뜻대로 제압된 평정 상태가 되지 않고 있다.

그리고 국제정세도 끓고 있다. 세계가 언제고 조용한 적이 있었던 것도 아니지만 지금의 양상은 심상치 않다. 중공발(發) 코로나19 팬데믹 이후 세계적으로 반중(反中)정서가 확산되고 있는 가운데 미중(美中) 간의 대립과 충돌이 날로 격화되고 있다.

新냉전의 도래

과거 미소(美蘇) 대결과 비견되는 신냉전(新冷戰) 시대의 도래라고도 한다. 당장 직접적 열전(熱戰)은 없으니 그렇긴 하다. 하지만 차이가 있다. 미소 냉전 시기 국제정치에는 일종의 역설적인 진영적(陣營的) 안정성이 있었다. 하지만 현재의 미중 간 대립에는 진영이 없다. 그런 만큼 대립 양상은 직접적이며 급격하다.

중국이 자신의 진영을 꿈꾸기는 했다. ‘중국몽(中國夢)’이다. 일대일로(一帶一路)는 그 꿈을 위한 야심 찬 중국 진영 구축 프로젝트였다. 하지만 꿈만큼의 성과는 없고 지금은 더욱이 고립 상태다. 그런데 그 근저에는 범(汎)세계적 차원의 중국에 대한 긍정적 기대의 포기가 있다. 일과성이 아닌 근원적인 역사적 격변이 다가오는 조짐이 있다.

냉전 종식 이후 이제 세계는 안정적 발전의 길로 접어들 것이라는 낙관적 전망이 있었다. 자유민주주의의 최종 승리로 이념적 갈등과 충돌은 더 이상 없는 ‘역사의 종언’이 왔다고 했다. 중국에 대해서도 그렇게 여겼다.

중국은 과거 사회주의 진영의 일원이었다. 사회주의 진영의 해체 이후에도 공식적으로는 여전히 사회주의를 걸고 있었다. 하지만 미국을 위시한 서방 진영은 사회주의 진영이 해체된 이상 그런 건 더 이상 문제 될 게 없다고 여겼다. 게다가 중국은 이미 개혁·개방을 시작한 터였다. 중국에서 시장경제가 성장하면 정치적으로도 그에 상응한 변화가 이루어지는 건 시간문제일 뿐이라 여겼다. 그렇게 하여 중국은 기회를 갖게 되었다.

중국의 성장은 급속했다. 하지만 미국을 비롯한 서방 진영은 그것을 전혀 위협으로 느끼지 않았다. 오히려 ‘차이메리카(Chimerica·China+America)’라 일컫는 세계적 동반성장이 논해지기도 했다. 세계화에 대한 낙관만큼이나 중국에 대한 기대도 긍정적이었다. 하지만 낙관도 기대도 깨졌다.

中國夢 vs MAGA

세계화(世界化)가 흔들리고 범세계적으로 내셔널리즘이 대두하고 있다고 한다. 그런데 중국이 바로 그렇다. 중국은 시진핑(習近平) 등장 이후 패권주의적(覇權主義的) 야심을 노골화하기 시작했다. 중국몽이 내건 ‘중화민족의 위대한 부흥’이라는 기치는 그 적나라함에서 나치의 ‘위대한 게르만’ 운운에 못지않다. 도발적이다. 그런데 어리석기도 했다.

사실 중국은 세계화의 가장 큰 수혜자였다. 그리고 그 기회는 미국이 준 기회이기도 했다. 하지만 중국은 기회를 누리기만 했을 뿐 그것을 유지하는 일의 중요성은 간과했다. 자신이 훌륭해서라 여길 뿐, 세계화 덕분에 기회를 갖게 됐다는 인식 자체가 없었다.

MAGA, ‘미국을 다시 위대하게(Make America Great Again)’의 약자(略字)다. 트럼프의 기치였다. 트럼프는 당선 이후 시종 중국에 대한 거센 압박을 이어갔다. 그러자 트럼프가 세계화에 찬물을 끼얹고 편협한 내셔널리즘의 확산을 초래하고 있다는 비난이 일었다. 하지만 이건 앞뒤가 바뀐 얘기였다. MAGA가 먼저가 아니라 중국몽이 먼저였다.

그럼에도 서구에선 한동안 중국보다는 미국에 더 비판적인 분위기가 이어졌다. 그런데 중공발 코로나19 팬데믹으로 분위기가 급격히 바뀌었다. 중국이 개혁·개방으로 세계시장경제 체제로 들어선 이후 30~40여 년, 대체로 우호적 기대가 더 컸다. 그런데 그 기조가 근본적으로 흔들리고 있다.

기대가 깨진 뒤에는 혐오와 적대가 온다. 그런데 처음 있는 일이 아니다. 서구 근대사에는 이미 친중(親中)에서 반중(反中)으로 급격하게 전환한 기록이 있다. 근대 시기 서구의 친중 분위기는 대단했다. 찬양이었다. 그러다 급격하게 반중으로 바뀌었다. 그 양상과 경과다.

중국에 간 예수회 선교사들이 유교경전 일부까지 번역해 1687년 파리에서 《중국 철학자 공자(孔子)》를 출판했다. 예수회 선교사들은 중국이 이성(理性)에 입각한 정교한 사회체제를 갖추고 있으며 일종의 철인(哲人)군주에 의해 통치되는 것으로 묘사했다. 17세기 후반 귀족 신분제의 질곡(桎梏)을 극복할 수 있는 사상을 갈구하던 유럽의 지식인들에게는 마치 복음(福音)과도 같은 얘기였다.

실제로 중국 철학에 매료된 사상가들에는 계몽주의 최고의 지도적 인물들이 거의 모두 망라돼 있었다. 몽테뉴, 말브랑슈, 베일, 볼프, 라이프니츠, 볼테르, 몽테스키외, 디드로, 엘베시우스, 케네 등 어쩌면 과연 그랬을까 싶은 인물들을 모두 포함한다. 그들은 철학, 통치체제, 교육체계 등 중국의 모든 것에 매료되었다.

특히 볼테르에게 있어 공자는 이상적인 철학자이자 정치가였다. 그는 유교(儒敎)에 입각한 중국의 도덕철학과 정치체제가 유럽에 비해 훨씬 우위에 있다고 주장했다. 특히 세습귀족이 아니라 시험으로 선발된 관리가 중심을 이루는 중국식 정치체제에 대해 열광적 찬사를 보냈다.

《백과전서》의 편집자인 디드로와 철학자 엘베시우스는 볼테르의 이러한 입장을 더욱 다듬었다. 《중국의 자연철학》에서 이기론(理氣論)을 소개한 독일의 철학자 라이프니츠는 온건파에 속했다. 하지만 ‘서구 비판 중국 찬양’에선 급진파와 동일했다. 크리스티안 볼프도 그랬다. 라이프니츠의 제자로서 독일 합리주의의 대표자이고 칸트에게도 중요한 영향을 끼친 인물이다. 볼프는 유교적 교육은 이상적인 교육의 전범이라고 주장했다.

“중국이 유럽에 선교사를 보내야”

중농주의자(重農主義者) 케네도 그랬다. 그는 “국가의 부(富)는 궁극적으로 땅과 농업으로부터 나오며 이러한 부의 이용과 분배는 시장의 자연법을 따르도록 하고 정부는 억압이나 간섭으로부터 생산자를 자유롭게 해야 한다”고 주장했다. 그런데 케네의 중농주의는 중국 사상의 영향이 컸다. 1740~1756년 중국여행을 하고 돌아온 피에르 푸아브르 덕분이었다.

푸아브르는 “중국이 자연의 이치에 가장 가까운 활동양식, 즉 농업에 토대를 두었기 때문에 세상에서 가장 행복하고 최고로 조직된 나라”라고 묘사했다. 케네는 “자연의 원리에 따라 구성된 정부가 번영한다”고 주장하면서 이는 “중국이론을 체계적으로 설명한 것”에 불과하지만 모든 국가가 모범을 삼을 만한 것이라고 언명했다.

17세기 초 영국에서도 중국 격찬이 있었다. 외교관인 윌리엄 템플 경(卿)은 중국의 질서가 “우리가 알고 있는 세계의 그 어떤 정치체제보다 탁월하며 풍부한 감성과 지혜로 만들어진” 것이라고 했다. 존 웹은 “만일 정치적 원리와 올바른 이성의 명령에 따라 구성된 어떤 군주정(君主政)이 세상에 존재한다면 그것은 중국인들의 군주정이라고 감히 말할 수 있을 것”이라고 했다.

데이비드 흄도 이 중 한 명이었다. 그는 중국인들은 실로 “우주에서 유일한 이신론자(理神論者)들의 수도사 조직체”라 했다. 매튜 틴달은 “중국이 유럽에 선교사를 보내야 한다”는 라이프니츠의 생각에 동의했다.

지식인만이 아니었다. 유럽의 각 왕실은 또 그들대로 중국에 몰두했다. 계몽군주를 자처한 유럽의 왕들치고 중국풍 궁전을 짓지 않는 경우가 없었다. 그런데 이 같은 중국에 대한 열광이 18세기 말 돌연 급격히 퇴조(退潮)하기 시작한다.

‘중국에는 정치적 자유라는 개념 없다’

원인은 여러 가지가 중첩돼 있었지만 그중 청(淸)나라의 예수회 선교사 추방령이 결정적 계기였음은 분명했다. 중국 문화를 유럽에 직수입으로 우호적으로 전해주던 이들이 사라지게 된 것이다. 중국에 열광했던 유럽 지식인 사회에 이제 중국 비난의 대열이 줄을 잇기 시작했다.

열광적인 중국 숭배자였던 디드로와 엘베시우스마저 중국 문화를 편견으로 가득 찬 비과학적인 것으로 비판했다. 그리고 “중국의 전제주의적 정치는 계몽되지 않은 폭정(暴政)”이라고 비난했다.

몽테스키외는 “중국에는 정치적 자유라는 개념이 아예 없으며 그 체제는 공포에 바탕을 둔 폭정에 지나지 않는다”고 했다. 마치 노자(老子)처럼 “자연으로 돌아가라”고 외치던 루소는 《신(新)엘로이즈》에서 중국을 자연성과 대비되는 쇠퇴하는 문명의 또 다른 사례로 규정했다. 콩도르세는 “그처럼 오랫동안 인류를 욕되게 하면서도 중단되지 않는 아시아적 전제국가의 정체성(正體性)을 비난한다”며 중국을 비난했다.

18세기 말 헤르더는 《인류철학사의 이념》에서 “동양인들에게는 진보와 개선의 충동이 결여되어 있다”고 했다.

헤르더의 관점은 헤겔에게 이어졌다. 헤겔은 《역사철학》에서 인류의 역사를 ① 동방세계 ② 희랍세계 ③ 로마세계 ④ 게르만세계라는 4단계로 구분한 뒤 동양의 문명을 인류 역사의 최유년기(最幼年期)인 제1단계에 정체(停滯)되어 있는 ‘역사가 없는 문명’으로 규정하면서, 그 이유로 정체성(停滯性)과 전제성(專制性) 그리고 비과학성을 들었다. 헤겔의 이 같은 관점은 이후 유럽인들의 일반적 관념이 돼갔다.

애정이 끝난 뒤 남은 상처에서 증오가 싹트듯 존경이 무너진 자리에서 경멸이 움텄다. 21세기인 지금 그와 비슷한 양상이 반복될 조짐이 보인다. 중국에 협조적 관계를 기대하던 분위기가 급속도로 소멸하고 있다. 단지 인상이 나빠지는 차원이 아니다. 중국이 본질적으로 함께할 수 없는 문제점을 갖고 있다는 인식이 확산되고 있다. 좀 근원적으로 살펴보자.

升官發財

중국에는 승관발재(升官發財)라는 사자성어(四字成語)가 있다. ‘관리가 되어 돈을 버는 일’ 혹은 ‘관리가 되면 돈을 벌게 된다’는 뜻이다. 관리라고 가난해야 할 이유는 없다. 급여를 받아야 한다. 하지만 관리는 돈벌이를 목적으로 하는 직분이 아니다. 본격적으로 재산을 일구고 싶으면 상공(商工)의 사업을 해야 마땅하다. 그런데 ‘승관발재’라? 이건 부정부패다.

1930년대 말 중국, 당시 장제스(蔣介石)의 국민당 정부는 부정부패 때문에 공산당에 패했다는 말이 있다. 당시 승관발재라는 말이 난무했다 한다. 하지만 승관발재는 중국국민당의 부패에서 비롯된 말이 아니다. 중국에선 오랜 역사를 가진 고사성어(故事成語)다. 삼국시대 오(吳)나라 손권(孫權)의 신하 우번에 관한 이야기에 나올 만큼 오래되었다. 당(唐)나라 측천무후(則天武后) 시절 과거제도가 본격 시행됐을 때 과거 급제자들에게 ‘승관발재’라는 말로 축하를 했다는 얘기도 있다. 시대가 다르다고 하지만 해괴하기까지 하다.

그런데 이 같은 문화는 중국의 뿌리 깊은 전통이 됐다. 역대 어느 왕조 시대든 다 그랬다. 국민당 정부의 경우가 새삼스러운 게 아니었다. 그렇다면 현대의 공산중국은 어떨까? 부에 대한 적대시를 간판으로 한 만큼 그런 일은 없지 않을까? 그러나 변함이 없다.

개혁·개방 이후의 자본주의적 병폐일까? 공식적으로는 그렇게 주장하며 부정부패 단속을 벌이곤 한다. 하지만 자본주의적 부정부패가 아니다. 공산중국의 부정부패는 우선 무엇보다도 전체주의 체제의 특권적 권력에 의한 정치적 부패다. 그리고 다른 한편 중국의 오랜 악습인 승관발재 행태가 공산 체제의 그 같은 속성과 만나 더 적나라하게 되살아난 것이다.

오늘날 공산중국에선 승관(升官)이 과거급제가 아니라 공산당원이 되는 것으로 바뀌었을 뿐이다. 중국공산당원 수는 2019년 들어 9000만명을 넘어섰다. 베트남 인구에 육박하는 규모다. 그런데 그중 82%가 중국이 개혁·개방을 시작한 1978년 이후 입당한 당원이다. 1980~90년대 이후 출생자도 3분의 1을 넘어섰다. 개혁·개방 이후 발생한 자본주의적 부의 양극화(兩極化)에 대한 불만 때문이었을까? 아니다. 바로 거기에 기회가 있기 때문이다. 당원이 되어야 출세도 하고 부도 증식시킬 수 있다는 현실적 이유가 작용한 것이다. 결국 승관발재인 셈이다.

裸官

그런데 이와 무관치 않은 특유의 부패상이 하나 더 있다. 바로 나관(裸官)이다. 수법은 이렇다. 배우자나 자녀 등 가족을 유학 등의 명목으로 해외로 옮기고 외국 국적이나 시민권을 취득하게 한다. 국내에서 부정축재한 재산을 해외로 송금(送金)하고 본인은 관료로서 홀로 국내에 머문다. 그러다 들키면 가족이 기다리는 외국으로 도망인지 망명인지를 한다. 당연히 부정축재는 압류도 환수도 할 수 없다.

미국·영국·캐나다·호주·프랑스 등 서방 선진국 도처에 그런 목적의 나관 가족들이 거주한다. 이민을 쉽게 받아주면서도 중국과 범죄인인도조약은 체결하지 않은 나라다. 그 거주지에는 그 가족들에 의해 ‘나관촌(裸官村)’이 형성돼 있는 경우도 있다. 정부(情婦)가 해외에 나가 있는 경우도 드물지 않아, 그들이 모여 사는 커뮤니티는 첩촌(妾村·첩마을)이라 불리기도 한다. 그저 부작용이라 하기에는 경우가 너무 많고 행태도 너무 뻔뻔하다.

2011년 중국 사회과학원 조사 자료에 따르면, 1990년대 중반 이후 해외로 도피한 정권 간부의 수는 1만8000명, 반출금액은 8000억 위안(약 137조원)에 이른다. 2014년에는 중국공산당의 조사로 전국적으로 현(縣)급 이상 관료 3200여 명이 적발되어 그중 약 1000명이 강등처분된 바도 있다. 14억 인구, 9000만 당원에 비추어 보면 소수(少數)라 해야 하나? 당연한 얘기지만 적발은 본래 빙산의 일각일 뿐이다.

최고위층 자체가 裸官

고위급 인사들의 경우는 아예 단속의 대상도 아니다. 따지자면 시진핑 국가주석과 원자바오(溫家寶) 전 총리 등 중국 최고위층 자체가 이미 내놓은 나관이나 다름없다. 국제탐사보도언론인협회(ICIJ·탐사보도협회)는 중국공산당이 나관 단속을 벌였던 2014년 같은 해에 그 같은 사실을 폭로했다.

이들 중국 최고위층의 친인척들은 대거 국외 조세회피처에 서류상에만 존재하는 ‘페이퍼컴퍼니’를 세워 운용하는 방법으로 천문학적인 재산을 은닉했다. 시진핑 주석의 매형과 원자바오 전 총리의 아들과 사위, 후진타오(胡錦濤) 전 주석의 조카, 리펑(李鵬) 전 총리의 딸, 덩샤오핑(鄧小平)의 사위 등이 바로 그 당사자들이었다. 그렇게 해서 빼돌린 돈이 최대 4조 달러에 달한다고 한다.

이쯤 되면 부정부패라는 말로도 부족하다. 그렇게 아래위 가릴 것 없이 만연해 있으면 이미 일탈의 문제가 아니다. 체제 자체가 근본적으로 불건강하고 사악하다고 할 수밖에 없다.

그런데 그런 반면 그 밑바닥에는 농민공(農民工)이라는 존재가 있다. 내륙지역 농민 출신의 노동자들이다. 농민들이 돈을 벌 곳을 찾아 부유한 도시로 발길을 옮겼다. 그런데 이건 중국의 호적[戶口] 제도상으로는 불법이었다. 법적으로는 ‘도시거주민’이 아니고 ‘농민’이었던 이들은 거주 도시에서 공공서비스와 공식적인 법적 보호를 받는 게 불가능했다.

그럼에도 수많은 농민공이 도시의 각종 3D 직종에 종사했다. 벌이는 매우 박했지만 고향에 남아 버는 것보다는 훨씬 많았기에 농민공들은 판자촌을 형성해 명줄을 유지했다. 2016년 통계에 따르면 이 같은 농민공들이 2억8100만여 명에 달한다. 이들은 법적으로는 완전히 무권리 사각지대로 내몰려 있다. 사실상 현대 중공판 ‘노비’나 마찬가지다.

사악한 僞善의 체계

농민공이라는 완전한 무권리(無權利) 상태의 인민을 바닥에 깔고, 그리고 그 위에선 승관발재에 여념이 없고 나관이 만연된 나라, 더욱이 국가의 최고위층 자체가 바로 그런 부류인 나라, 이게 오늘의 중공이다. 사악한 위선(僞善)의 체계다. 기 소르망의 책 제목을 빌려 표현하자면 ‘중국이라는 거짓말’이다. 두 가지 악적 요소가 겹쳤다. 하나는 서구로부터 유입된 좌익 사상의 악적(惡的) 요소이며, 또 한 가지는 중국 문명 자체의 뿌리 깊은 특유의 병리다.

계몽주의 태동기 서구는 한때 공자와 유교의 덕치주의에 열광했다. 그러나 근대 일본의 사상적 개척자 중 한 명인 후쿠자와 유키치(福澤諭吉)가 《문명론의 개략》에서 날카롭게 간파했듯이, 법치주의(法治主義)가 결여된 덕치주의(德治主義)는 결국에는 위선의 체계로 귀결되기 마련이다. 마치 덕까지 갖춘 합리적 철인 집단으로 여겨졌던 사대부(士大夫)들도 결국 위선 집단일 수밖에 없었다. 청렴(淸廉), 청빈(淸貧)을 찬양했지만 그것을 시(詩)로만 읊조릴 뿐 실제의 삶에서는 승관(升官)했으니 발재(發材) 추구를 당연시했다. 그래서 ‘입신양명(立身揚名) 부귀영화(富貴榮華)’였다.

중국공산당의 건달 본색

그런데 위선에는 그만한 그림자가 있기 마련이다. 사대부의 위선의 세계 반대편에는 짝을 이루는 악적 그림자의 세계가 있었다. 그 세계는 강호(江湖)라 일컬어지며 낭만적・문학적으로 소비되었다. 하지만 사실은 무법과 혼란이 난무하는 야만의 세계였다. 도가적 삶으로 찬미되기도 했던 자연적 삶은 현실에서는 절제되지 않는 욕망의 충돌이기 일쑤였다. 거기에서 중국 특유의 또 다른 야만적 전통이 형성되고 이어졌다.

후일 무협(武俠)문학의 효시(嚆矢)가 된 《수호전》의 이야기는 오늘날에도 낭만적으로 소비된다. 하지만 좀 냉정히 들여다보면 《수호전》에 나오는 양산박 108 두령들은 사실은 정상 범주 바깥의 건달들의 집단이다. 그게 마피아와는 얼마나 다를까? 마피아는 범죄 집단이라 하지 않나?

그런데 중국에선 이게 소설만이 아니다. 그리고 비정치적 영역에서만의 일도 아니다. 일찍이 한(漢)나라를 창건한 고조(高祖) 유방(劉邦)부터가 말하자면 건달이었다. 진(秦)나라 말 진승(陳勝)·오광(吳廣)은 난(亂)을 일으키며 “왕후장상(王侯將相)의 씨가 따로 있나?”라고 했다. 건달 유방은 나중에 한을 창건하여 그 말을 증명했다. 명(明)을 창건한 주원장(朱元璋)도 마찬가지였다.

이 전통이 중국의 근대 말의 격동기에도 정치적으로 나타났다. 도처에서 예전 중국의 치란(治亂) 교체기 때면 늘 그랬듯 우후죽순 집결이 이루어졌다. 군벌(軍閥)이라 했는데, 사실 마오쩌둥(毛澤東) 무리도 본질에선 그와 다르지 않았다. 양산박에 산채(山寨)를 차린 《수호전》의 108 두령은 장정(長征)이라는 도주 끝에 옌안(延安)에 진지를 구축한 마오쩌둥 집단의 원형이었다. 실제로 마오쩌둥은 《수호전》을 매우 좋아했다.

다른 군벌과의 차이라면 러시아혁명 이후 드디어 세계적으로 정치적 유행을 타기 시작한 서구 좌익사상과의 결합이었다. 수입된 서구의 좌익 이데올로기가 중국 특유의 강호적 집결체 위에 올라탄 셈이었다. 서구 좌익과 중국 전통의 두 가지 악적 요소가 결합했다. 마오쩌둥 집단은 바로 그런 것이었다.

오늘날 공산중국이 그처럼 엽기적 면모를 보이는 것은 바로 그 뿌리와 무관치 않다. 마오쩌둥 집단이 바로 두 가지 악적 요소를 겸비한 무리였던 게 원인이다. 좌익적 야만과 중국적 악습의 결합이었다. 그들이 중국을 장악함으로써 건강한 근대화 과정의 기회를 놓치고 그로 인해 결국에는 중국 고래의 악습(惡習)까지 완연하게 되살아났다.

‘퍼펙트 스톰’

지금 중국은 세계적인 반발에 직면해 있다. 계몽주의 시기 중국이 찬양에서 경멸과 적대의 대상으로 전환된 것과 비견되는 역사적 전환이 나타나고 있다. 그런데 그런 가운데 세계적으로 새삼 이념 대결의 양상이 치열해지고 있다.

도처에서 좌익 사상이 다시 활개를 치고 있다. 미국에서도 그리고 한국에서도 거리낌이 없다. 최근 서울에서 미국 흑인폭동 지지시위를 주도한 한 인물은 공공연히 자신을 공산주의자라고 칭했다. 중국이 그런 흐름을 부추기고 편승하려는 조짐도 보인다.

가히 격동의 시대다. 문명적 대결과 이념적 대결이 복합적으로 그것도 세계적으로 진행되고 있다. 한국은 원하건 원치 않건 그 격돌의 중요한 무대의 하나가 돼가고 있다. 국내외 안팎의 폭풍이 하나로 모이고 있다. ‘퍼펙트 스톰’(perfect storm)이다.⊙

우선 국내적으로 총선에서 여당의 일방적 압승으로 현 정권의 닥치고 독주가 예상되는 듯했다. 야당의 무기력하기 짝이 없는 자세도 그것을 보증하는 듯했다. 그러나 여당은 그에 어울리는 멋있는 스타트를 보여주지 못했다. 작년의 조국(曺國) 사태 못지않은 정치적 스캔들로 시작부터 스타일을 구겼다. 위안부 할머니를 등쳐먹은 희대의 파렴치한 작태가 드러나 정치적 위신이 엉망이 된 것이다. 의석수로야 ‘맘대로’일 수 있다. 하지만 그들 뜻대로 제압된 평정 상태가 되지 않고 있다.

그리고 국제정세도 끓고 있다. 세계가 언제고 조용한 적이 있었던 것도 아니지만 지금의 양상은 심상치 않다. 중공발(發) 코로나19 팬데믹 이후 세계적으로 반중(反中)정서가 확산되고 있는 가운데 미중(美中) 간의 대립과 충돌이 날로 격화되고 있다.

新냉전의 도래

과거 미소(美蘇) 대결과 비견되는 신냉전(新冷戰) 시대의 도래라고도 한다. 당장 직접적 열전(熱戰)은 없으니 그렇긴 하다. 하지만 차이가 있다. 미소 냉전 시기 국제정치에는 일종의 역설적인 진영적(陣營的) 안정성이 있었다. 하지만 현재의 미중 간 대립에는 진영이 없다. 그런 만큼 대립 양상은 직접적이며 급격하다.

중국이 자신의 진영을 꿈꾸기는 했다. ‘중국몽(中國夢)’이다. 일대일로(一帶一路)는 그 꿈을 위한 야심 찬 중국 진영 구축 프로젝트였다. 하지만 꿈만큼의 성과는 없고 지금은 더욱이 고립 상태다. 그런데 그 근저에는 범(汎)세계적 차원의 중국에 대한 긍정적 기대의 포기가 있다. 일과성이 아닌 근원적인 역사적 격변이 다가오는 조짐이 있다.

냉전 종식 이후 이제 세계는 안정적 발전의 길로 접어들 것이라는 낙관적 전망이 있었다. 자유민주주의의 최종 승리로 이념적 갈등과 충돌은 더 이상 없는 ‘역사의 종언’이 왔다고 했다. 중국에 대해서도 그렇게 여겼다.

중국은 과거 사회주의 진영의 일원이었다. 사회주의 진영의 해체 이후에도 공식적으로는 여전히 사회주의를 걸고 있었다. 하지만 미국을 위시한 서방 진영은 사회주의 진영이 해체된 이상 그런 건 더 이상 문제 될 게 없다고 여겼다. 게다가 중국은 이미 개혁·개방을 시작한 터였다. 중국에서 시장경제가 성장하면 정치적으로도 그에 상응한 변화가 이루어지는 건 시간문제일 뿐이라 여겼다. 그렇게 하여 중국은 기회를 갖게 되었다.

중국의 성장은 급속했다. 하지만 미국을 비롯한 서방 진영은 그것을 전혀 위협으로 느끼지 않았다. 오히려 ‘차이메리카(Chimerica·China+America)’라 일컫는 세계적 동반성장이 논해지기도 했다. 세계화에 대한 낙관만큼이나 중국에 대한 기대도 긍정적이었다. 하지만 낙관도 기대도 깨졌다.

中國夢 vs MAGA

세계화(世界化)가 흔들리고 범세계적으로 내셔널리즘이 대두하고 있다고 한다. 그런데 중국이 바로 그렇다. 중국은 시진핑(習近平) 등장 이후 패권주의적(覇權主義的) 야심을 노골화하기 시작했다. 중국몽이 내건 ‘중화민족의 위대한 부흥’이라는 기치는 그 적나라함에서 나치의 ‘위대한 게르만’ 운운에 못지않다. 도발적이다. 그런데 어리석기도 했다.

사실 중국은 세계화의 가장 큰 수혜자였다. 그리고 그 기회는 미국이 준 기회이기도 했다. 하지만 중국은 기회를 누리기만 했을 뿐 그것을 유지하는 일의 중요성은 간과했다. 자신이 훌륭해서라 여길 뿐, 세계화 덕분에 기회를 갖게 됐다는 인식 자체가 없었다.

MAGA, ‘미국을 다시 위대하게(Make America Great Again)’의 약자(略字)다. 트럼프의 기치였다. 트럼프는 당선 이후 시종 중국에 대한 거센 압박을 이어갔다. 그러자 트럼프가 세계화에 찬물을 끼얹고 편협한 내셔널리즘의 확산을 초래하고 있다는 비난이 일었다. 하지만 이건 앞뒤가 바뀐 얘기였다. MAGA가 먼저가 아니라 중국몽이 먼저였다.

그럼에도 서구에선 한동안 중국보다는 미국에 더 비판적인 분위기가 이어졌다. 그런데 중공발 코로나19 팬데믹으로 분위기가 급격히 바뀌었다. 중국이 개혁·개방으로 세계시장경제 체제로 들어선 이후 30~40여 년, 대체로 우호적 기대가 더 컸다. 그런데 그 기조가 근본적으로 흔들리고 있다.

기대가 깨진 뒤에는 혐오와 적대가 온다. 그런데 처음 있는 일이 아니다. 서구 근대사에는 이미 친중(親中)에서 반중(反中)으로 급격하게 전환한 기록이 있다. 근대 시기 서구의 친중 분위기는 대단했다. 찬양이었다. 그러다 급격하게 반중으로 바뀌었다. 그 양상과 경과다.

중국에 간 예수회 선교사들이 유교경전 일부까지 번역해 1687년 파리에서 《중국 철학자 공자(孔子)》를 출판했다. 예수회 선교사들은 중국이 이성(理性)에 입각한 정교한 사회체제를 갖추고 있으며 일종의 철인(哲人)군주에 의해 통치되는 것으로 묘사했다. 17세기 후반 귀족 신분제의 질곡(桎梏)을 극복할 수 있는 사상을 갈구하던 유럽의 지식인들에게는 마치 복음(福音)과도 같은 얘기였다.

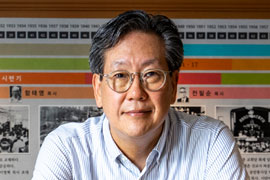

실제로 중국 철학에 매료된 사상가들에는 계몽주의 최고의 지도적 인물들이 거의 모두 망라돼 있었다. 몽테뉴, 말브랑슈, 베일, 볼프, 라이프니츠, 볼테르, 몽테스키외, 디드로, 엘베시우스, 케네 등 어쩌면 과연 그랬을까 싶은 인물들을 모두 포함한다. 그들은 철학, 통치체제, 교육체계 등 중국의 모든 것에 매료되었다.

특히 볼테르에게 있어 공자는 이상적인 철학자이자 정치가였다. 그는 유교(儒敎)에 입각한 중국의 도덕철학과 정치체제가 유럽에 비해 훨씬 우위에 있다고 주장했다. 특히 세습귀족이 아니라 시험으로 선발된 관리가 중심을 이루는 중국식 정치체제에 대해 열광적 찬사를 보냈다.

《백과전서》의 편집자인 디드로와 철학자 엘베시우스는 볼테르의 이러한 입장을 더욱 다듬었다. 《중국의 자연철학》에서 이기론(理氣論)을 소개한 독일의 철학자 라이프니츠는 온건파에 속했다. 하지만 ‘서구 비판 중국 찬양’에선 급진파와 동일했다. 크리스티안 볼프도 그랬다. 라이프니츠의 제자로서 독일 합리주의의 대표자이고 칸트에게도 중요한 영향을 끼친 인물이다. 볼프는 유교적 교육은 이상적인 교육의 전범이라고 주장했다.

“중국이 유럽에 선교사를 보내야”

|

| 데이비드 흄 |

푸아브르는 “중국이 자연의 이치에 가장 가까운 활동양식, 즉 농업에 토대를 두었기 때문에 세상에서 가장 행복하고 최고로 조직된 나라”라고 묘사했다. 케네는 “자연의 원리에 따라 구성된 정부가 번영한다”고 주장하면서 이는 “중국이론을 체계적으로 설명한 것”에 불과하지만 모든 국가가 모범을 삼을 만한 것이라고 언명했다.

17세기 초 영국에서도 중국 격찬이 있었다. 외교관인 윌리엄 템플 경(卿)은 중국의 질서가 “우리가 알고 있는 세계의 그 어떤 정치체제보다 탁월하며 풍부한 감성과 지혜로 만들어진” 것이라고 했다. 존 웹은 “만일 정치적 원리와 올바른 이성의 명령에 따라 구성된 어떤 군주정(君主政)이 세상에 존재한다면 그것은 중국인들의 군주정이라고 감히 말할 수 있을 것”이라고 했다.

데이비드 흄도 이 중 한 명이었다. 그는 중국인들은 실로 “우주에서 유일한 이신론자(理神論者)들의 수도사 조직체”라 했다. 매튜 틴달은 “중국이 유럽에 선교사를 보내야 한다”는 라이프니츠의 생각에 동의했다.

지식인만이 아니었다. 유럽의 각 왕실은 또 그들대로 중국에 몰두했다. 계몽군주를 자처한 유럽의 왕들치고 중국풍 궁전을 짓지 않는 경우가 없었다. 그런데 이 같은 중국에 대한 열광이 18세기 말 돌연 급격히 퇴조(退潮)하기 시작한다.

|

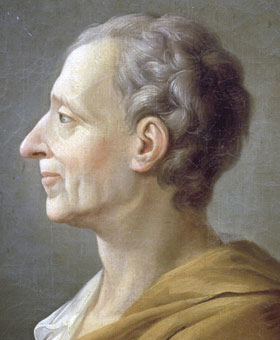

| 몽테스키외 |

열광적인 중국 숭배자였던 디드로와 엘베시우스마저 중국 문화를 편견으로 가득 찬 비과학적인 것으로 비판했다. 그리고 “중국의 전제주의적 정치는 계몽되지 않은 폭정(暴政)”이라고 비난했다.

몽테스키외는 “중국에는 정치적 자유라는 개념이 아예 없으며 그 체제는 공포에 바탕을 둔 폭정에 지나지 않는다”고 했다. 마치 노자(老子)처럼 “자연으로 돌아가라”고 외치던 루소는 《신(新)엘로이즈》에서 중국을 자연성과 대비되는 쇠퇴하는 문명의 또 다른 사례로 규정했다. 콩도르세는 “그처럼 오랫동안 인류를 욕되게 하면서도 중단되지 않는 아시아적 전제국가의 정체성(正體性)을 비난한다”며 중국을 비난했다.

18세기 말 헤르더는 《인류철학사의 이념》에서 “동양인들에게는 진보와 개선의 충동이 결여되어 있다”고 했다.

헤르더의 관점은 헤겔에게 이어졌다. 헤겔은 《역사철학》에서 인류의 역사를 ① 동방세계 ② 희랍세계 ③ 로마세계 ④ 게르만세계라는 4단계로 구분한 뒤 동양의 문명을 인류 역사의 최유년기(最幼年期)인 제1단계에 정체(停滯)되어 있는 ‘역사가 없는 문명’으로 규정하면서, 그 이유로 정체성(停滯性)과 전제성(專制性) 그리고 비과학성을 들었다. 헤겔의 이 같은 관점은 이후 유럽인들의 일반적 관념이 돼갔다.

애정이 끝난 뒤 남은 상처에서 증오가 싹트듯 존경이 무너진 자리에서 경멸이 움텄다. 21세기인 지금 그와 비슷한 양상이 반복될 조짐이 보인다. 중국에 협조적 관계를 기대하던 분위기가 급속도로 소멸하고 있다. 단지 인상이 나빠지는 차원이 아니다. 중국이 본질적으로 함께할 수 없는 문제점을 갖고 있다는 인식이 확산되고 있다. 좀 근원적으로 살펴보자.

升官發財

중국에는 승관발재(升官發財)라는 사자성어(四字成語)가 있다. ‘관리가 되어 돈을 버는 일’ 혹은 ‘관리가 되면 돈을 벌게 된다’는 뜻이다. 관리라고 가난해야 할 이유는 없다. 급여를 받아야 한다. 하지만 관리는 돈벌이를 목적으로 하는 직분이 아니다. 본격적으로 재산을 일구고 싶으면 상공(商工)의 사업을 해야 마땅하다. 그런데 ‘승관발재’라? 이건 부정부패다.

1930년대 말 중국, 당시 장제스(蔣介石)의 국민당 정부는 부정부패 때문에 공산당에 패했다는 말이 있다. 당시 승관발재라는 말이 난무했다 한다. 하지만 승관발재는 중국국민당의 부패에서 비롯된 말이 아니다. 중국에선 오랜 역사를 가진 고사성어(故事成語)다. 삼국시대 오(吳)나라 손권(孫權)의 신하 우번에 관한 이야기에 나올 만큼 오래되었다. 당(唐)나라 측천무후(則天武后) 시절 과거제도가 본격 시행됐을 때 과거 급제자들에게 ‘승관발재’라는 말로 축하를 했다는 얘기도 있다. 시대가 다르다고 하지만 해괴하기까지 하다.

그런데 이 같은 문화는 중국의 뿌리 깊은 전통이 됐다. 역대 어느 왕조 시대든 다 그랬다. 국민당 정부의 경우가 새삼스러운 게 아니었다. 그렇다면 현대의 공산중국은 어떨까? 부에 대한 적대시를 간판으로 한 만큼 그런 일은 없지 않을까? 그러나 변함이 없다.

개혁·개방 이후의 자본주의적 병폐일까? 공식적으로는 그렇게 주장하며 부정부패 단속을 벌이곤 한다. 하지만 자본주의적 부정부패가 아니다. 공산중국의 부정부패는 우선 무엇보다도 전체주의 체제의 특권적 권력에 의한 정치적 부패다. 그리고 다른 한편 중국의 오랜 악습인 승관발재 행태가 공산 체제의 그 같은 속성과 만나 더 적나라하게 되살아난 것이다.

오늘날 공산중국에선 승관(升官)이 과거급제가 아니라 공산당원이 되는 것으로 바뀌었을 뿐이다. 중국공산당원 수는 2019년 들어 9000만명을 넘어섰다. 베트남 인구에 육박하는 규모다. 그런데 그중 82%가 중국이 개혁·개방을 시작한 1978년 이후 입당한 당원이다. 1980~90년대 이후 출생자도 3분의 1을 넘어섰다. 개혁·개방 이후 발생한 자본주의적 부의 양극화(兩極化)에 대한 불만 때문이었을까? 아니다. 바로 거기에 기회가 있기 때문이다. 당원이 되어야 출세도 하고 부도 증식시킬 수 있다는 현실적 이유가 작용한 것이다. 결국 승관발재인 셈이다.

그런데 이와 무관치 않은 특유의 부패상이 하나 더 있다. 바로 나관(裸官)이다. 수법은 이렇다. 배우자나 자녀 등 가족을 유학 등의 명목으로 해외로 옮기고 외국 국적이나 시민권을 취득하게 한다. 국내에서 부정축재한 재산을 해외로 송금(送金)하고 본인은 관료로서 홀로 국내에 머문다. 그러다 들키면 가족이 기다리는 외국으로 도망인지 망명인지를 한다. 당연히 부정축재는 압류도 환수도 할 수 없다.

미국·영국·캐나다·호주·프랑스 등 서방 선진국 도처에 그런 목적의 나관 가족들이 거주한다. 이민을 쉽게 받아주면서도 중국과 범죄인인도조약은 체결하지 않은 나라다. 그 거주지에는 그 가족들에 의해 ‘나관촌(裸官村)’이 형성돼 있는 경우도 있다. 정부(情婦)가 해외에 나가 있는 경우도 드물지 않아, 그들이 모여 사는 커뮤니티는 첩촌(妾村·첩마을)이라 불리기도 한다. 그저 부작용이라 하기에는 경우가 너무 많고 행태도 너무 뻔뻔하다.

2011년 중국 사회과학원 조사 자료에 따르면, 1990년대 중반 이후 해외로 도피한 정권 간부의 수는 1만8000명, 반출금액은 8000억 위안(약 137조원)에 이른다. 2014년에는 중국공산당의 조사로 전국적으로 현(縣)급 이상 관료 3200여 명이 적발되어 그중 약 1000명이 강등처분된 바도 있다. 14억 인구, 9000만 당원에 비추어 보면 소수(少數)라 해야 하나? 당연한 얘기지만 적발은 본래 빙산의 일각일 뿐이다.

최고위층 자체가 裸官

|

| 2013년 3월 전국인민대표대회 폐막식에 입장하고 있는 시진핑 당시 국가부주석(왼쪽), 후진타오 중국 국가주석(가운데), 원자바오 총리(오른쪽). 이들의 친인척 가운데 상당수는 부패와 연루되어 있다. 사진=AP/뉴시스 |

이들 중국 최고위층의 친인척들은 대거 국외 조세회피처에 서류상에만 존재하는 ‘페이퍼컴퍼니’를 세워 운용하는 방법으로 천문학적인 재산을 은닉했다. 시진핑 주석의 매형과 원자바오 전 총리의 아들과 사위, 후진타오(胡錦濤) 전 주석의 조카, 리펑(李鵬) 전 총리의 딸, 덩샤오핑(鄧小平)의 사위 등이 바로 그 당사자들이었다. 그렇게 해서 빼돌린 돈이 최대 4조 달러에 달한다고 한다.

이쯤 되면 부정부패라는 말로도 부족하다. 그렇게 아래위 가릴 것 없이 만연해 있으면 이미 일탈의 문제가 아니다. 체제 자체가 근본적으로 불건강하고 사악하다고 할 수밖에 없다.

그런데 그런 반면 그 밑바닥에는 농민공(農民工)이라는 존재가 있다. 내륙지역 농민 출신의 노동자들이다. 농민들이 돈을 벌 곳을 찾아 부유한 도시로 발길을 옮겼다. 그런데 이건 중국의 호적[戶口] 제도상으로는 불법이었다. 법적으로는 ‘도시거주민’이 아니고 ‘농민’이었던 이들은 거주 도시에서 공공서비스와 공식적인 법적 보호를 받는 게 불가능했다.

그럼에도 수많은 농민공이 도시의 각종 3D 직종에 종사했다. 벌이는 매우 박했지만 고향에 남아 버는 것보다는 훨씬 많았기에 농민공들은 판자촌을 형성해 명줄을 유지했다. 2016년 통계에 따르면 이 같은 농민공들이 2억8100만여 명에 달한다. 이들은 법적으로는 완전히 무권리 사각지대로 내몰려 있다. 사실상 현대 중공판 ‘노비’나 마찬가지다.

사악한 僞善의 체계

농민공이라는 완전한 무권리(無權利) 상태의 인민을 바닥에 깔고, 그리고 그 위에선 승관발재에 여념이 없고 나관이 만연된 나라, 더욱이 국가의 최고위층 자체가 바로 그런 부류인 나라, 이게 오늘의 중공이다. 사악한 위선(僞善)의 체계다. 기 소르망의 책 제목을 빌려 표현하자면 ‘중국이라는 거짓말’이다. 두 가지 악적 요소가 겹쳤다. 하나는 서구로부터 유입된 좌익 사상의 악적(惡的) 요소이며, 또 한 가지는 중국 문명 자체의 뿌리 깊은 특유의 병리다.

계몽주의 태동기 서구는 한때 공자와 유교의 덕치주의에 열광했다. 그러나 근대 일본의 사상적 개척자 중 한 명인 후쿠자와 유키치(福澤諭吉)가 《문명론의 개략》에서 날카롭게 간파했듯이, 법치주의(法治主義)가 결여된 덕치주의(德治主義)는 결국에는 위선의 체계로 귀결되기 마련이다. 마치 덕까지 갖춘 합리적 철인 집단으로 여겨졌던 사대부(士大夫)들도 결국 위선 집단일 수밖에 없었다. 청렴(淸廉), 청빈(淸貧)을 찬양했지만 그것을 시(詩)로만 읊조릴 뿐 실제의 삶에서는 승관(升官)했으니 발재(發材) 추구를 당연시했다. 그래서 ‘입신양명(立身揚名) 부귀영화(富貴榮華)’였다.

중국공산당의 건달 본색

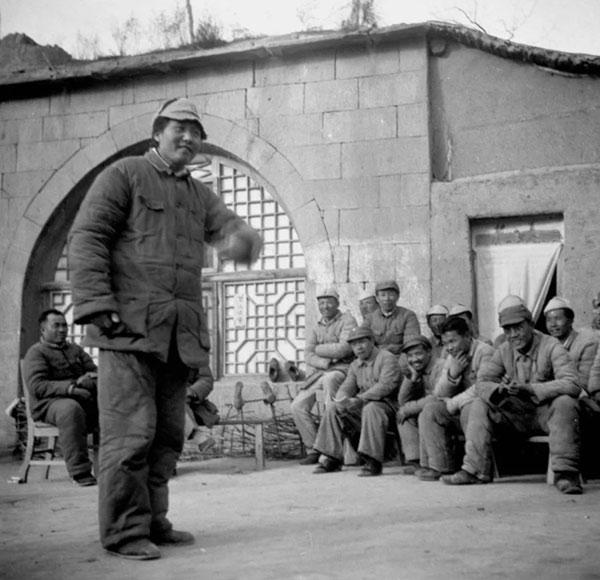

|

| 옌안 시절의 마오쩌둥. 행색이나 사고방식 등에서 마오쩌둥과 그의 무리들은 《수호전》의 양산박 무리와 크게 다르지 않았다. |

후일 무협(武俠)문학의 효시(嚆矢)가 된 《수호전》의 이야기는 오늘날에도 낭만적으로 소비된다. 하지만 좀 냉정히 들여다보면 《수호전》에 나오는 양산박 108 두령들은 사실은 정상 범주 바깥의 건달들의 집단이다. 그게 마피아와는 얼마나 다를까? 마피아는 범죄 집단이라 하지 않나?

그런데 중국에선 이게 소설만이 아니다. 그리고 비정치적 영역에서만의 일도 아니다. 일찍이 한(漢)나라를 창건한 고조(高祖) 유방(劉邦)부터가 말하자면 건달이었다. 진(秦)나라 말 진승(陳勝)·오광(吳廣)은 난(亂)을 일으키며 “왕후장상(王侯將相)의 씨가 따로 있나?”라고 했다. 건달 유방은 나중에 한을 창건하여 그 말을 증명했다. 명(明)을 창건한 주원장(朱元璋)도 마찬가지였다.

이 전통이 중국의 근대 말의 격동기에도 정치적으로 나타났다. 도처에서 예전 중국의 치란(治亂) 교체기 때면 늘 그랬듯 우후죽순 집결이 이루어졌다. 군벌(軍閥)이라 했는데, 사실 마오쩌둥(毛澤東) 무리도 본질에선 그와 다르지 않았다. 양산박에 산채(山寨)를 차린 《수호전》의 108 두령은 장정(長征)이라는 도주 끝에 옌안(延安)에 진지를 구축한 마오쩌둥 집단의 원형이었다. 실제로 마오쩌둥은 《수호전》을 매우 좋아했다.

다른 군벌과의 차이라면 러시아혁명 이후 드디어 세계적으로 정치적 유행을 타기 시작한 서구 좌익사상과의 결합이었다. 수입된 서구의 좌익 이데올로기가 중국 특유의 강호적 집결체 위에 올라탄 셈이었다. 서구 좌익과 중국 전통의 두 가지 악적 요소가 결합했다. 마오쩌둥 집단은 바로 그런 것이었다.

오늘날 공산중국이 그처럼 엽기적 면모를 보이는 것은 바로 그 뿌리와 무관치 않다. 마오쩌둥 집단이 바로 두 가지 악적 요소를 겸비한 무리였던 게 원인이다. 좌익적 야만과 중국적 악습의 결합이었다. 그들이 중국을 장악함으로써 건강한 근대화 과정의 기회를 놓치고 그로 인해 결국에는 중국 고래의 악습(惡習)까지 완연하게 되살아났다.

‘퍼펙트 스톰’

지금 중국은 세계적인 반발에 직면해 있다. 계몽주의 시기 중국이 찬양에서 경멸과 적대의 대상으로 전환된 것과 비견되는 역사적 전환이 나타나고 있다. 그런데 그런 가운데 세계적으로 새삼 이념 대결의 양상이 치열해지고 있다.

도처에서 좌익 사상이 다시 활개를 치고 있다. 미국에서도 그리고 한국에서도 거리낌이 없다. 최근 서울에서 미국 흑인폭동 지지시위를 주도한 한 인물은 공공연히 자신을 공산주의자라고 칭했다. 중국이 그런 흐름을 부추기고 편승하려는 조짐도 보인다.

가히 격동의 시대다. 문명적 대결과 이념적 대결이 복합적으로 그것도 세계적으로 진행되고 있다. 한국은 원하건 원치 않건 그 격돌의 중요한 무대의 하나가 돼가고 있다. 국내외 안팎의 폭풍이 하나로 모이고 있다. ‘퍼펙트 스톰’(perfect storm)이다.⊙