⊙ 2009년 총선에서 압승하며 집권한 일본민주당, 아마추어적 국정운영, 對中 굴욕외교, 3·11대지진 대응 미숙으로 3년 만에 정권 상실

⊙ 지역 주민과 밀착, 지역의 이익을 확보하려는 노력이 ‘집권욕’의 바탕

⊙ ‘풀뿌리 벤쿄카이’ 통해 지역 주민과 소통하고 정책 아이디어 생산

⊙ 아베, 전문가 중시하는 ‘팀워크의 리더십’ 발휘… “일할 맛 난다”

劉敏鎬

1962년생. 연세대 정치외교학과 졸업, 일본 마쓰시타정경숙(松下政經塾) 졸업(15기) / 딕 모리스 선거컨설팅 아시아 담당, 《조선일보》 《주간조선》 등에 기고 / 現 워싱턴 에너지컨설팅 퍼시픽21 디렉터 / 저서 《일본직설》(1·2), 《백악관의 달인들》(일본어), 《미슐랭 순례기》(중국어) 등

⊙ 지역 주민과 밀착, 지역의 이익을 확보하려는 노력이 ‘집권욕’의 바탕

⊙ ‘풀뿌리 벤쿄카이’ 통해 지역 주민과 소통하고 정책 아이디어 생산

⊙ 아베, 전문가 중시하는 ‘팀워크의 리더십’ 발휘… “일할 맛 난다”

劉敏鎬

1962년생. 연세대 정치외교학과 졸업, 일본 마쓰시타정경숙(松下政經塾) 졸업(15기) / 딕 모리스 선거컨설팅 아시아 담당, 《조선일보》 《주간조선》 등에 기고 / 現 워싱턴 에너지컨설팅 퍼시픽21 디렉터 / 저서 《일본직설》(1·2), 《백악관의 달인들》(일본어), 《미슐랭 순례기》(중국어) 등

- 2012년 12월 16일 총선에서 승리하면서 자민당은 3년3개월 만에 정권을 탈환했다. 사진=AP/뉴시스

반미(反美)・반일(反日)의 내용과 방향이 바뀌고 있다. 20세기형 반미・반일은 미국・일본이라는 국가 자체를 타깃으로 한 것이었다. 그 바탕에는 제국주의에 반대하는 종속이론과 같은 주장이 있었다.

21세기형 반미・반일은 20세기 말부터 시작된, 글로벌 시대에 맞게 변형된 반미・반일이다. 글로벌 시대에 국가를 타깃으로 하는 주장은 더 이상 펴기 어렵다. 반미 최전선에 섰던 586운동권 인사들의 자식들도 줄줄이 미국 유학에 나서는 판국이다. 반일을 정치이념으로 내세우는 대통령의 딸도 일본에서 공부했다.

그 대신 등장한 것이 ‘지도자’를 겨냥한 반미・반일이다. 신문・방송을 보자. 도널드 트럼프 미국 대통령과 아베 신조(安倍晉三) 일본 총리에 대한 비난, 조롱, 멸시가 넘친다. 2001년 9・11테러 사건 이후에는 조지 W. 부시 미국 대통령을 타깃으로 한 반미가 시작됐다. 여기에는 인터넷이 효과적인 수단으로 적극 활용된다. 트럼프・아베를 ‘웃기는 놈’이라고 경멸할수록 결과적으로 반미・반일로 나아가는 형세다. 지난해 문재인발(發) 반일 캠페인 때에는 시민단체들은 물론 아예 정부・여당까지 나서서, 그것이 일본이라는 나라나 일본 국민과의 싸움이 아니라 아베 신조 일본 총리와의 싸움이라는 주장을 폈다.

코로나바이러스19 확산 이후에는 트럼프와 아베는 ‘무식한 고집쟁이’ ‘무능한 변명꾼’ 정도로 묘사되고 있다. 마스크 문제에서부터 기자회견에서의 실수에 이르기까지 두 사람에 관한 부정적인 뉴스가 쏟아지고 있다. 한국식 전염병 대처방안이 전(全) 세계의 모델이라도 된 양 트럼프와 아베에게 ‘한국을 배우라’는 식의 훈계성 기사도 심심찮게 나온다. 그러면서 두 사람을 지도자로 뽑은 미국이나 일본 국민들의 평균 정서는 철저히 무시된다.

반미・반일은 이성(理性)이 아니라 감정에 근거한 세계관이다. 미국・일본과의 관계가 나빠질 경우 결국 그 피해가 한국에 밀려든다고 아무리 얘기해도 무조건 거부된다. 그러니 “그렇게 싫어하는 미국・일본에 왜 자식을 보내느냐?”라는 이성적 질문에 대한 답도 있을 리 없다.

한국 신문・방송만 본다면 트럼프와 아베는 진작에 끝났어야 할 지도자들이다. 지난해까지만 해도 트럼프는 당장 탄핵으로 끝장날 듯했다. 일본 국민조차 무시하는 무능한 극우(極右) 지도자가 아베였다. 그러나 두 사람 모두 끄떡없다. 전염병 비상시국을 만나 작은 변화는 있지만 아직은 트럼프와 아베가 대세다.

장기집권의 모델 日 자민당

그러니 일본 정치를 통해 한국 정치를 보자고 하면 ‘웃기네’라는 반응이 돌아올 것 같다. 일본이란 나라, 아베라는 지도자에 대한 반일 세계관이 존재하는 한, ‘거기서 뭘 배우려고?’라는 식의 조롱만이 쏟아질 것이다. 미국에 대해서도 마찬가지일 것이다. 언제부턴지 모르겠지만 한국인의 마음속에서 ‘한국은 전 세계에서 가장 잘난 나라’로 격상된 듯하다. 다른 누군가에게 뭔가 배우고 익히려는 마음이나 자세가 사라진 지 오래다. 대충 알고 있는 짧은 예단(豫斷)에 의존하거나, 반미・반일 같은 집단 차원의 감정에 길든 상태다.

거창한 얘기로 들리겠지만 들꽃 하나, 작은 벌레 하나에도 우주의 신비가 들어 있다고 말한다. 편견과 감정에서 벗어날 경우 눈앞의 모든 것이 선생이다. 이웃 나라 일본의 정치를 보면 여러 측면에서 참고할 부분이 많다. 대통령제와 내각책임제라는 차이에도 불구하고, 서로 통하는 정치문화가 있다. 경제・사회・문화적 차원에서 볼 때, 일본의 어제와 오늘은 한국의 오늘과 내일에 해당된다. 거꾸로 한국을 통해 일본의 흐름도 이해할 수 있다.

현재 한국 집권세력은 10년, 20년으로 이어질 장기집권을 구상하고 있다고 한다. 정치만이 아니라, 경제・사회・문화 다방면의 장기플랜이 논의 중일 듯하다.

정당이 장기집권을 꿈꾸는 것은 너무도 당연한 포부이자 권리다. 국가의 비전, 국민의 희망에 맞춰진 권력욕은 결코 부정적이지 않다. 일본 자유민주당(자민당)은 한국 여당이 꿈꾸는 장기집권 정당의 대표적인 모델일 듯하다. 세계적으로 봐도 자유민주주의 진영을 통틀어 자민당에 비견할 만한 장기집권 정당은 없다. 전후(戰後) 일본 정치의 주체(主體)는 자민당이다. 장기집권에 성공한 자민당이 오늘날의 일본을 만들었다고 볼 수 있다.

2019년 11월 20일 아베는 재직 2887일을 기록하면서 일본 헌정사상(憲政史上) 최장(最長) 재직 총리가 됐다. 아베의 기록은 아베 개인만이 아닌 자민당 장기집권의 성과이기도 하다. 자민당 총재로서의 아베이기 때문이다. 아베의 대기록은 ‘아베 1강(强)’에 그치는 것이 아니라 일본 정치 무대에서 ‘자민당 1강’이란 의미이기도 하다. 아베가 자민당을 통해 최장 총리가 되었다고 볼 수 있지만, 다른 각도로 보면 자민당이 아베를 통해 장기집권을 유지해가고 있다고 풀이할 수도 있다.

‘카이젠(改善) 정치’

장기집권의 특징 중 하나는 ‘안정성’이다. 그렇게 큰 변화 없이 조금씩 바꾸면서 앞으로 나아가는 것이 일본 정치다. 필자는 도쿄(東京)에서 공부했고 직장생활도 해봤지만, 하루하루 큰 변화 없이 살아가는 나라가 일본이다. 밖에서 보면 세상 변화에 둔감하고 재미없는 나라로 비치지만, 일본인은 그 같은 상황을 즐기면서 살아간다. 작지만, 자기만의 유일한 세계에 빠지는 삶이다. 그 과정에서 안정, 나아가 안전은 필수다. 눈이 번쩍 뜨일 대박은 없다. 그러나 일하면서 살아가는 한, 나름 즐거운 평생이 보장된다. 세계 어디에 간다 해도, 언젠가 다시 자기 나라로 돌아가고 싶어 하는 사람이 일본인이다. 미국・유럽에서 살다가도 자식이 태어나는 순간, 대부분 일본으로 돌아간다.

한국은 ‘리셋(reset)의 나라’다. 대통령이 바뀔 때마다 엄청 큰 계획이 터져 나온다. 큰 사건이나 신년(新年)에 맞춰, 뭔가 왕창 바꾸는 데 집중하는 나라다. 한순간에 무너뜨리고 곧바로 세우는 식이다. 혁명은 리셋의 극단적인 본보기다. 2017년 7월 문재인 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 만났을 때 한 말이 인상 깊다.

“프랑스엔 정치혁명, 한국엔 촛불혁명이 있다.”

대통령이 직접 나서 혁명을 꿈꾸는 나라가 한국이다. 혁명이란 이름을 붙인 이런저런 사건들도 즐비하다. 그러나 대부분의 혁명은 피를 부른다. 이탈리아인이 프랑스인에게 던지는 농담 같은 진담이 하나 있다.

“피를 보지 않고는 와인 코르크 하나도 열 수 없는 혁명의 나라.”

혁명이 잦을수록 시행착오(試行錯誤)도 많다. 일본은 혁명이 없었던 나라다. 메이지 유신(明治維新)이지, 메이지 혁명이 아니다. 카이젠(カイゼン・kaizen)이라는 일본어가 있다. 한자로 ‘개선(改善)’이다. 리셋이나 혁명이 아니라 카이젠이 일본식 세계관이다. 야구로 치자면, 장타(長打) 홈런이 아닌 포볼, 번트, 안타를 통한 득점이다.

자민당은 ‘카이젠 정치’를 통해 전후 국정을 성공리에 이끌어온 정당이다. 장기집권은 장기적 차원의 ‘안정적인’ 국정을 전제로 한다. 초기에야 이벤트용 리셋으로 갈 수도 있겠지만 금방 피곤해질 것이다. 집권기간 내내 부수고 무너뜨릴 수만은 없다. 이것이 장기집권 선배 격인 자민당의 경험과 교훈이 한국의 장기집권에 활용될 근거이기도 하다.

두 번의 정권 상실

천하무적(天下無敵) 자민당이라고 하지만, 전후 두 번, 1993년과 2009년에 정권을 놓친 적이 있다. 1993년 자민당이 정권을 잃은 것은 1989년의 리쿠르트 사건과 1992년의 사가와 큐빈(佐川急便) 사건이라는 금전 수수 관련 스캔들 때문이었다. 두 번 다 자민당 중진이 감옥으로 가는 큰 사건으로 비화됐다. ‘자민당=부패・뇌물’이라는 낙인이 찍히면서 야당으로 정권이 넘어갔다. 일본신당 당수 호소카와 모리히로(細川護熙)를 총리로 내세운 연립정부가 출현했다. 1993년의 정권 교체는 전후 지속된 자민당과 사회당 대립 구도의 종언(終焉)을 가져왔다. 이른바 ‘55년 체제’가 종식된 것이다. 55년 체제하에서 자민당과 각을 세웠던 사회당이 사라지고 대신 호소카와를 중심으로 한 보수계 신당이 자민당의 상대 정당이 됐다.

2009년에 자민당이 정권을 잃은 것은 ‘관료주의에서 정치 주도로’라는 일본민주당(민주당)의 선거공약이 국민들에게 먹혀들었기 때문이다. 장기집권이 계속된 결과 정관유착(政官癒着)이 심화되면서, 변화에 무심한 자민당의 무능이 온 천하에 드러났다.

결코 변하지 않는 것이 관료의 본능이자 특징이다. 나라가 무너져도 관료는 살아남을 수 있다. 자민당은 정치력이 아니라 관료에 의존해온 정당이다. 관료는 모범 참고서이자 해결사였다. 정치가가 직접 나서는 것보다 관료의 의견에 맞추는 것이 더 편했다. 국민들은 자민당의 ‘무능・무심・무대책’에 분노했다. 민주당은 그 틈을 비집고 관료가 아닌, 정치 주도의 국정(國政)을 공약으로 내건다. ‘정권 교체’는 당시 민주당 당수로 나중에 총리가 된 하토야마 유키오(鳩山由紀夫)가 내건 슬로건이다. 2009년 유행어 대상(大賞)을 차지한 말이기도 하다. 변화를 바라던 국민은 민주당을 여당으로 받아들였다.

일본 정치사상 유일한 ‘진짜 정권 교체’

정책이나 정치가의 면면을 볼 때, 우리나라의 더불어민주당은 일본 야당에, 보수계 정당인 미래통합당은 자민당에 비교될 수 있다.

그런 각도에서 볼 때, 우리 4・15 총선은 2009년 8월 일본 중의원(衆議員) 총선거의 복사판으로 느껴진다. 이때 민주당은 480개 의석 가운데 308석을 차지하면서 119석을 차지한 자민당에 압승했다. 이보다 앞선 2005년 중의원 총선거에서는 자민당이 296석, 민주당이 113석을 차지했다. 불과 4년 만에 대역전극이 펼쳐진 것이다.

일본 정치학자들은 2009년 총선만이 유일하게 민의(民意)에 의한 ‘진짜 정권 교체’라고 평가한다. 1993년 중의원 총선거에서는 자민당과 보수정당이 과반수(過半數)를 차지했지만 당내에서 이반자가 나오면서 호소카와에게 정권이 넘어갔다. 그러나 2009년 정권 교체는 민주당이 총선에서 압승하면서 이뤄낸 정권 교체였다.

한여름 밤하늘의 폭죽처럼 갑작스럽게 찾아온 변화는 한순간 사라지기 십상이다. ‘리셋’은 강렬한 느낌을 주면서 모두의 눈길을 끈다. 그러나 오래가지 못한다. ‘카이젠’은 주목받기도 어렵고 매력적이지도 않다. 그러나 천천히 지속된다.

2009년 대약진을 했던 민주당은 4년 뒤인 2012년 중의원 총선거에서 처절하게 몰락했다. 민주당은 480개 의석 가운데 겨우 57석을 차지하는 데 그쳤다. 자민당은 294석을 얻어 정권 탈환에 성공했다. 자민당에 반대하는 야당계를 전부 합쳐도 100석 정도에 그쳤다. 이후 아베는 지금까지 8년 넘게 총리 자리를 지키고 있다.

민주당, 집권 후 실책 연발

2009년 민주당 정권 교체와 2012년 자민당 정권 탈환을 통해 얻을 수 있는 교훈은 무엇일까?

닭과 달걀의 문제겠지만, 민주당과 자민당 어디에 무게중심을 둘지에 따라 다른 분석이 나올 듯하다. 필자는 자민당을 중심으로 한 교훈에 주목하고 싶다. 이유는 자민당이 현재 정국을 주도하고 있고, 앞으로도 상당 기간 일본 정치의 주역이 될 것이기 때문이다. 2012년 이후 민주당이 사분오열(四分五裂)된 상태라는 점도 자민당에 방점을 찍는 이유다.

앞서 살펴봤듯이 자민당의 2009년 대추락은 변화에 무심한 정치에서 비롯됐다. 선거 1년 전인 2008년 불어닥친 ‘리먼 쇼크’는 자민당에 대한 실망을 가속화시켰다. 근본적인 변화를 바라는 국민적 열망에 맞춰 등장한 것이 민주당의 정책대안서 <매니페스트(Manifest)>였다. ‘국민의 생활이 제일 중요’라는 구호와 함께 고용・복지・환경 문제에 주력한 공약이었다. 당시 자민당은 ‘일본을 지키자, 책임감’이란 구호로 대응했다. 구체적이고 실질적인 내용이 없는 공허한 슬로건이었다.

그러나 모두의 기대 속에 출범한 민주당은 명분만 앞세우는 ‘꼰대 정치’를 했다. 협상력・실행력도 없는 좌충우돌 정치였다. 고교교육 무상화(無償化), 어린이 수당 신설 등의 얘기를 꺼냈지만 재원(財源) 확보에 대한 논의가 없었다. 일본은 1엔 단위로 살아가는 나라다. 누가 선물을 주면 결코 덥석 받지 않는다. 나중에 갚아야만 한다는 부담감 때문이다. 화수분, 공짜 선물이 통하지 않는다. 결국 예상했던 대로 재원 확보를 위한 소비세(부가가치세) 증세(增稅) 얘기가 나왔다.

오키나와의 미군기지 이전 문제도 결론을 내지 못한 채 사사건건 미국과 충돌했다. 관료정치 탈피를 내걸고서, 관료를 인격적으로 모독하면서, 관료에게 갑질을 하는 여당 정치인들도 속출했다.

이런 일들이 누적되면서 민주당에 호감을 갖고 있던 신문・방송들이 한순간에 반(反)민주당 논조로 돌변했다.

외교 참사 이은 3·11대지진으로 결정타

권력의 맛에 심취할 경우 이성적(理性的)인 판단력을 잃게 된다. 민주당이 정국 주도권을 잡은 2009년 12월, 일본인 모두를 흥분케 만든 부끄러운 사건이 터졌다. 무대는 중국 베이징(北京), 일본 여당의 최고 실력자 오자와 이치로(小澤一郎)와 중국 국가주석 후진타오(胡錦濤)가 주연이었다. 민주당 현역 국회의원 143명을 비롯해 총 600여 명의 일본인이 후진타오를 찾아갔다. 일본민주당과 중국공산당 간 교류 차원의 방문이었다.

일본 국민을 경악게 한 것은 국회의원 143명이 후진타오를 알현(?)하는 장면이었다. 143명 모두 후진타오가 선 단상으로 걸어가 머리를 숙이며 인사했다. 당시 도쿄에 머물던 필자도 텔레비전으로 이 장면을 지켜봤는데, 정상적인 일본인이라면 분노할 만한 수치스러운 장면이었다. 중국과의 관계 증진이 아무리 중요하다 해도, 집권당 국회의원 143명이 몰려가 단체로 머리를 조아린다는 것은 국가적 수치였다. 오자와를 매국노(賣國奴)라고 비난하는 소리가 신문・잡지・인터넷에서 들끓었다.

설상가상(雪上加霜)으로 얼마 후 후진타오의 후계자 시진핑(習近平)이 일본에 와서 천황을 방문했다. 문제는 예방(禮訪)에 그친 것이 아니라 시진핑이 천황과 함께 기자회견까지 하면서 발생했다. 당시 시진핑은 차기 지도자로 내정됐다고는 하지만, 공식적인 직함은 국가부주석이었다. 일본인들이 보기에 의전(儀典)상 국가부주석이 천황을 만나고 나란히 기자회견을 한다는 것은 있을 수 없는 일이었다. 게다가 천황을 아래로 내려다보는 듯한 시진핑의 거만한 모습이 일본인들을 분노케 했다. 민주당이 천황을 무시하고, 정치적으로 이용한다는 비난이 국민들 사이에 퍼져나갔다.

2011년 3월 11일 발생한 동일본대지진은 이런 와중에 터져나온 악재(惡材)였다. 3・11대지진으로 민주당 정부는 위기관리 능력도 없는 무능하고 무책임한 정부로 낙인찍혔다. 필자가 보기에 민주당은 집권 1년도 채 안 됐을 때 이미 한계를 드러내기 시작했으며 3・11대지진으로 결정타를 먹었다.

2020년 코로나19가 만연한 이때, 아베에 대한 국민들의 반응이나 평가를 9년 전과 비교해보면 천양지차다. 확진자 검사, 방역대책에 관한 불평・불만도 많지만, 3・11대지진 당시 총리 간 나오토(菅直人)에 대한 여론에 비춰보면 아무것도 아니다. 당시 간 나오토는 거의 ‘공공의 적(Public Enemy)’ 수준으로 추락했다.

‘불타는 집권욕’

2012년 자민당의 정권 탈환은 아마추어 이상주의자 민주당의 무능력 덕분이라고 볼 수 있다. 그러나 이것이 전부는 아니다. 자민당은 그냥 적의 실수에 박수를 치면서 누워서 감 떨어지기를 기다리는 정치를 하지 않았다. 2012년 이후 ‘무려’ 8년 넘게 자민당 1강 체제, 아베 1강 체제가 이어지고 있는 것이 그 증거다. 상대의 실수에만 의존할 경우 당장은 정권 탈환에 성공할 수도 있다. 하지만 결코 오래가지 못한다. 자기가 실수하면 상대방에 빌미를 주면서 똑같은 처지로 추락할 수 있다. 자민당은 기다리기만 한 것이 아니었다. 민주당이 ‘공공의 적’ 수준으로 떨어졌을 때 집권 준비에 나섰다.

2019년 11월 NHK는 ‘아베 정권을 누가 지지하는가’라는 특집방송을 방영했다. 오자와 등 민주당 정치인의 눈으로 본 2012년 정권 탈환 당시 자민당, ‘자민당과 아베’를 다룬 프로그램이었다. 이 방송을 보면서 세 가지 키워드가 떠올랐다.

▲첫 번째는 ‘집권욕(執權慾)’이라는 단어다. 오자와를 비롯해 야당 정치인 모두 자민당의 정권 탈환에는 자민당과 아베의 남다른 ‘집권욕’이 배경에 있다고 말했다.

보통 ‘집권욕’이라고 하면 ‘사리사욕(私利私慾)’처럼 부정적인 느낌을 준다. 자민당과 아베가 가진 집권욕은 다르다. ‘내가 국정책임자가 된다면 더 나은 방향으로, 더 효과적으로 국민에게 다가갈 수 있을 텐데…’라는 식의, ‘일에 대한 정열’로서 집권욕이다. 오자와를 비롯한 민주당은 그 같은 집권욕이란 정신자세에서 자민당에 밀렸다고 말했다.

‘선거를 즐기는 정당’

자민당과 아베가 가진 집권욕이 무엇인지 구체적으로 살펴보자. 지역 주민과 긴밀히 연결된, 자민당 특유의 정치구조가 ‘불타는 집권욕’의 출발점이다.

자민당은 지역 주민과의 이익에 밀착된 정당이다. 지역 내 시설과 산업에 기초해, 지역의 이익을 우선한다. 오자와처럼 사절단을 통해 중국과 교류하는 것보다는 중국 관광객을 유치해 지역경제를 활성화시키는 것을 더 중요하게 생각한다. 후진타오와 악수하면서 기념사진을 찍기보다는 자기 출신 지역 토산품을 후진타오에게 보여주면서 하나라도 더 팔자는 것이 자민당식 정치다. 집권욕이란 말은 지역 주민의 이익을 적극 반영하는 정치라는 의미이기도 하다. 정치가로 직접 나서 일할 경우 지역 주민의 이익을 한층 더 보장하고 확대할 수 있기 때문이다.

최근 아베의 실정(失政)으로 자주 언급되는 ‘벚꽃을 보는 모임(櫻を見る會)’을 보자. 이 모임은 총리 관저에 수천 명의 사람들을 초대해 벚꽃을 즐기면서 사진을 찍는 모임이다. 한국인에게는 무슨 부정부패의 온상으로 보일지 모르겠지만, 자민당식 정치 관점에서 보면 전혀 다르다. 총리 관저에 모이는 사람들이 철저히 자민당 지지 지역 주민들로 구성돼 있기 때문이다. 총리 초대에 응해, 가족 모두 한껏 멋을 부리고 즐겁게 참가하는, 자민당 지역 주민 합동소풍이다. 야당과 신문・방송이 난리를 칠수록 지역 내 자민당의 결속력은 더욱 강해진다. 한번 맺어진 자민당과의 인연은 후손들에까지 이어진다. 모두의 이익을 반영하기 위한 수단으로서의 정치이다. 이것이 결국 자민당의 집권욕으로 발전한다.

자민당은 ‘선거를 즐기는 정당’으로도 유명하다. 안주하면서 임기 말까지 버티는 것이 아니라 유리한 국면에 언제든지 국회를 해산하고 총선거에 임할 태세가 되어 있는 정당이다. 이것도 지역 주민들이 뒤를 받쳐주기 때문에 가능한 얘기다.

‘풀뿌리 벤쿄카이’

▲두 번째는 ‘풀뿌리 벤쿄카이(勉强會)’라는 단어다. 이 특집방송을 통해 알게 된 ‘벤쿄카이’는 한국에서 말하는 정치포럼과 비슷하다. 그러나 불필요한 거품이 하나도 없는 정치토론이란 점에서 다르다. 호텔이 아니라 스타벅스에 모여 커피 마시면서 얘기를 나누는 식이다. 큰 준비도 필요 없고 간단하게 재빨리 이뤄지는 간이토론이다.

자민당은 지역 주민과의 정책토론을 통해 지지기반과 실력을 다져나간다. 아베 집권과 동시에 시작된 아베노믹스, 관광입국, 1억 총활약 플랜은 그 같은 교류와 정책토론의 결과물이다. 민주당의 실정이 계속되는 동안 자민당 주도하의 벤쿄카이가 전국 곳곳에서 진행됐다.

지인(知人)인 일본 정치인을 통해서도 확인했지만, 자민당 정치가들은 ‘진짜’ 바쁘다. 하루 종일 공부하고, 사람 만나고, 주말에는 지역구에 내려가 현지 벤쿄카이에 또 참석한다. 중진 정치인이야 운전사 딸린 자동차로 다니지만, 대부분은 버스나 기차로 이동한다. 열차 안에서 잠잘 때가 유일한 휴식시간이다.

▲세 번째 단어는 ‘팀워크(team work)’다. 아베가 보여주는 리더십의 특징은 정치인・관료・기업인을 포함한 팀워크에 근거한 정책 결정이라는 점이다.

한번 믿은 사람은 평생 간다는 것이 아베식 정치다. 반대로 한번 눈에 난 사람은 평생 멀리한다. 자민당 2인자로, 일거수일투족(一擧手一投足) 아베와 함께하는 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관은 좋은 본보기다.

전문가 존중

‘아베 1강’이라고 하지만 결코 단독 결정을 하지 않는 것이 아베 정치다. 전염병 대응 능력에 의심을 품는 사람들이 많지만, 아베는 철저히 의료전문가의 의견에 귀를 기울이면서 결정하고 있다. 총리 고유의 리더십을 바라는 사람도 있겠지만, 아베 정치는 전문가・실무진에 기초한 팀워크에서 출발한다.

일본에서 자위대 출신 군인은 제복조(制服組)라고 한다. 태평양전쟁의 후유증이겠지만, 전후 제복조는 안보・외교・군사 문제에서 철저히 소외됐다. 민간인 관료가 모든 문제를 주도해왔다. 아베는 다르다. 센가쿠(尖閣)열도, 북한 핵문제 등에 대해 제복조를 수시로 불러 의견을 듣고, 거기에 맞춰 정책 결정을 한다.

고위 외교관들을 일주일에 한 번 이상 반드시 만나 현지의 판단에 근거해 결정한다. 보여주기 쇼가 아니라, 실제로 현지 의견을 반영한다. 필자가 자주 만나는 미국 담당 일본 외교관 친구가 있는데 그는 “아베가 등장한 이래 진짜 일할 맛이 난다”고까지 말한다.

이처럼 전문가와 현장 목소리에 근거한 팀워크는 자민당은 물론 장수(長壽)총리 아베의 근본적인 동력(動力)에 해당된다.

장기집권 구상에 들어갔다는 한국의 집권 여당과, 절치부심(切齒腐心) 와신상담(臥薪嘗膽) 하면서 정권 탈환을 위해 노력해야 할 한국의 야당 모두 지옥과 천국을 넘나든 자민당, 일본 헌정사상 최장수 총리라는 대기록을 세운 아베를 통해 뭔가 배울 수 있을 것이다. 물론 그것은 반미・반일 같은 감정이 아닌 이성적 판단에 기초했을 때의 얘기겠지만.⊙

21세기형 반미・반일은 20세기 말부터 시작된, 글로벌 시대에 맞게 변형된 반미・반일이다. 글로벌 시대에 국가를 타깃으로 하는 주장은 더 이상 펴기 어렵다. 반미 최전선에 섰던 586운동권 인사들의 자식들도 줄줄이 미국 유학에 나서는 판국이다. 반일을 정치이념으로 내세우는 대통령의 딸도 일본에서 공부했다.

그 대신 등장한 것이 ‘지도자’를 겨냥한 반미・반일이다. 신문・방송을 보자. 도널드 트럼프 미국 대통령과 아베 신조(安倍晉三) 일본 총리에 대한 비난, 조롱, 멸시가 넘친다. 2001년 9・11테러 사건 이후에는 조지 W. 부시 미국 대통령을 타깃으로 한 반미가 시작됐다. 여기에는 인터넷이 효과적인 수단으로 적극 활용된다. 트럼프・아베를 ‘웃기는 놈’이라고 경멸할수록 결과적으로 반미・반일로 나아가는 형세다. 지난해 문재인발(發) 반일 캠페인 때에는 시민단체들은 물론 아예 정부・여당까지 나서서, 그것이 일본이라는 나라나 일본 국민과의 싸움이 아니라 아베 신조 일본 총리와의 싸움이라는 주장을 폈다.

코로나바이러스19 확산 이후에는 트럼프와 아베는 ‘무식한 고집쟁이’ ‘무능한 변명꾼’ 정도로 묘사되고 있다. 마스크 문제에서부터 기자회견에서의 실수에 이르기까지 두 사람에 관한 부정적인 뉴스가 쏟아지고 있다. 한국식 전염병 대처방안이 전(全) 세계의 모델이라도 된 양 트럼프와 아베에게 ‘한국을 배우라’는 식의 훈계성 기사도 심심찮게 나온다. 그러면서 두 사람을 지도자로 뽑은 미국이나 일본 국민들의 평균 정서는 철저히 무시된다.

반미・반일은 이성(理性)이 아니라 감정에 근거한 세계관이다. 미국・일본과의 관계가 나빠질 경우 결국 그 피해가 한국에 밀려든다고 아무리 얘기해도 무조건 거부된다. 그러니 “그렇게 싫어하는 미국・일본에 왜 자식을 보내느냐?”라는 이성적 질문에 대한 답도 있을 리 없다.

한국 신문・방송만 본다면 트럼프와 아베는 진작에 끝났어야 할 지도자들이다. 지난해까지만 해도 트럼프는 당장 탄핵으로 끝장날 듯했다. 일본 국민조차 무시하는 무능한 극우(極右) 지도자가 아베였다. 그러나 두 사람 모두 끄떡없다. 전염병 비상시국을 만나 작은 변화는 있지만 아직은 트럼프와 아베가 대세다.

장기집권의 모델 日 자민당

|

| 아베가 헌정사상 최장수 총리 자리에 올랐다는 것을 알리는 자민당 당보. |

거창한 얘기로 들리겠지만 들꽃 하나, 작은 벌레 하나에도 우주의 신비가 들어 있다고 말한다. 편견과 감정에서 벗어날 경우 눈앞의 모든 것이 선생이다. 이웃 나라 일본의 정치를 보면 여러 측면에서 참고할 부분이 많다. 대통령제와 내각책임제라는 차이에도 불구하고, 서로 통하는 정치문화가 있다. 경제・사회・문화적 차원에서 볼 때, 일본의 어제와 오늘은 한국의 오늘과 내일에 해당된다. 거꾸로 한국을 통해 일본의 흐름도 이해할 수 있다.

현재 한국 집권세력은 10년, 20년으로 이어질 장기집권을 구상하고 있다고 한다. 정치만이 아니라, 경제・사회・문화 다방면의 장기플랜이 논의 중일 듯하다.

정당이 장기집권을 꿈꾸는 것은 너무도 당연한 포부이자 권리다. 국가의 비전, 국민의 희망에 맞춰진 권력욕은 결코 부정적이지 않다. 일본 자유민주당(자민당)은 한국 여당이 꿈꾸는 장기집권 정당의 대표적인 모델일 듯하다. 세계적으로 봐도 자유민주주의 진영을 통틀어 자민당에 비견할 만한 장기집권 정당은 없다. 전후(戰後) 일본 정치의 주체(主體)는 자민당이다. 장기집권에 성공한 자민당이 오늘날의 일본을 만들었다고 볼 수 있다.

2019년 11월 20일 아베는 재직 2887일을 기록하면서 일본 헌정사상(憲政史上) 최장(最長) 재직 총리가 됐다. 아베의 기록은 아베 개인만이 아닌 자민당 장기집권의 성과이기도 하다. 자민당 총재로서의 아베이기 때문이다. 아베의 대기록은 ‘아베 1강(强)’에 그치는 것이 아니라 일본 정치 무대에서 ‘자민당 1강’이란 의미이기도 하다. 아베가 자민당을 통해 최장 총리가 되었다고 볼 수 있지만, 다른 각도로 보면 자민당이 아베를 통해 장기집권을 유지해가고 있다고 풀이할 수도 있다.

‘카이젠(改善) 정치’

장기집권의 특징 중 하나는 ‘안정성’이다. 그렇게 큰 변화 없이 조금씩 바꾸면서 앞으로 나아가는 것이 일본 정치다. 필자는 도쿄(東京)에서 공부했고 직장생활도 해봤지만, 하루하루 큰 변화 없이 살아가는 나라가 일본이다. 밖에서 보면 세상 변화에 둔감하고 재미없는 나라로 비치지만, 일본인은 그 같은 상황을 즐기면서 살아간다. 작지만, 자기만의 유일한 세계에 빠지는 삶이다. 그 과정에서 안정, 나아가 안전은 필수다. 눈이 번쩍 뜨일 대박은 없다. 그러나 일하면서 살아가는 한, 나름 즐거운 평생이 보장된다. 세계 어디에 간다 해도, 언젠가 다시 자기 나라로 돌아가고 싶어 하는 사람이 일본인이다. 미국・유럽에서 살다가도 자식이 태어나는 순간, 대부분 일본으로 돌아간다.

한국은 ‘리셋(reset)의 나라’다. 대통령이 바뀔 때마다 엄청 큰 계획이 터져 나온다. 큰 사건이나 신년(新年)에 맞춰, 뭔가 왕창 바꾸는 데 집중하는 나라다. 한순간에 무너뜨리고 곧바로 세우는 식이다. 혁명은 리셋의 극단적인 본보기다. 2017년 7월 문재인 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 만났을 때 한 말이 인상 깊다.

“프랑스엔 정치혁명, 한국엔 촛불혁명이 있다.”

대통령이 직접 나서 혁명을 꿈꾸는 나라가 한국이다. 혁명이란 이름을 붙인 이런저런 사건들도 즐비하다. 그러나 대부분의 혁명은 피를 부른다. 이탈리아인이 프랑스인에게 던지는 농담 같은 진담이 하나 있다.

“피를 보지 않고는 와인 코르크 하나도 열 수 없는 혁명의 나라.”

혁명이 잦을수록 시행착오(試行錯誤)도 많다. 일본은 혁명이 없었던 나라다. 메이지 유신(明治維新)이지, 메이지 혁명이 아니다. 카이젠(カイゼン・kaizen)이라는 일본어가 있다. 한자로 ‘개선(改善)’이다. 리셋이나 혁명이 아니라 카이젠이 일본식 세계관이다. 야구로 치자면, 장타(長打) 홈런이 아닌 포볼, 번트, 안타를 통한 득점이다.

자민당은 ‘카이젠 정치’를 통해 전후 국정을 성공리에 이끌어온 정당이다. 장기집권은 장기적 차원의 ‘안정적인’ 국정을 전제로 한다. 초기에야 이벤트용 리셋으로 갈 수도 있겠지만 금방 피곤해질 것이다. 집권기간 내내 부수고 무너뜨릴 수만은 없다. 이것이 장기집권 선배 격인 자민당의 경험과 교훈이 한국의 장기집권에 활용될 근거이기도 하다.

두 번의 정권 상실

천하무적(天下無敵) 자민당이라고 하지만, 전후 두 번, 1993년과 2009년에 정권을 놓친 적이 있다. 1993년 자민당이 정권을 잃은 것은 1989년의 리쿠르트 사건과 1992년의 사가와 큐빈(佐川急便) 사건이라는 금전 수수 관련 스캔들 때문이었다. 두 번 다 자민당 중진이 감옥으로 가는 큰 사건으로 비화됐다. ‘자민당=부패・뇌물’이라는 낙인이 찍히면서 야당으로 정권이 넘어갔다. 일본신당 당수 호소카와 모리히로(細川護熙)를 총리로 내세운 연립정부가 출현했다. 1993년의 정권 교체는 전후 지속된 자민당과 사회당 대립 구도의 종언(終焉)을 가져왔다. 이른바 ‘55년 체제’가 종식된 것이다. 55년 체제하에서 자민당과 각을 세웠던 사회당이 사라지고 대신 호소카와를 중심으로 한 보수계 신당이 자민당의 상대 정당이 됐다.

2009년에 자민당이 정권을 잃은 것은 ‘관료주의에서 정치 주도로’라는 일본민주당(민주당)의 선거공약이 국민들에게 먹혀들었기 때문이다. 장기집권이 계속된 결과 정관유착(政官癒着)이 심화되면서, 변화에 무심한 자민당의 무능이 온 천하에 드러났다.

결코 변하지 않는 것이 관료의 본능이자 특징이다. 나라가 무너져도 관료는 살아남을 수 있다. 자민당은 정치력이 아니라 관료에 의존해온 정당이다. 관료는 모범 참고서이자 해결사였다. 정치가가 직접 나서는 것보다 관료의 의견에 맞추는 것이 더 편했다. 국민들은 자민당의 ‘무능・무심・무대책’에 분노했다. 민주당은 그 틈을 비집고 관료가 아닌, 정치 주도의 국정(國政)을 공약으로 내건다. ‘정권 교체’는 당시 민주당 당수로 나중에 총리가 된 하토야마 유키오(鳩山由紀夫)가 내건 슬로건이다. 2009년 유행어 대상(大賞)을 차지한 말이기도 하다. 변화를 바라던 국민은 민주당을 여당으로 받아들였다.

정책이나 정치가의 면면을 볼 때, 우리나라의 더불어민주당은 일본 야당에, 보수계 정당인 미래통합당은 자민당에 비교될 수 있다.

그런 각도에서 볼 때, 우리 4・15 총선은 2009년 8월 일본 중의원(衆議員) 총선거의 복사판으로 느껴진다. 이때 민주당은 480개 의석 가운데 308석을 차지하면서 119석을 차지한 자민당에 압승했다. 이보다 앞선 2005년 중의원 총선거에서는 자민당이 296석, 민주당이 113석을 차지했다. 불과 4년 만에 대역전극이 펼쳐진 것이다.

일본 정치학자들은 2009년 총선만이 유일하게 민의(民意)에 의한 ‘진짜 정권 교체’라고 평가한다. 1993년 중의원 총선거에서는 자민당과 보수정당이 과반수(過半數)를 차지했지만 당내에서 이반자가 나오면서 호소카와에게 정권이 넘어갔다. 그러나 2009년 정권 교체는 민주당이 총선에서 압승하면서 이뤄낸 정권 교체였다.

한여름 밤하늘의 폭죽처럼 갑작스럽게 찾아온 변화는 한순간 사라지기 십상이다. ‘리셋’은 강렬한 느낌을 주면서 모두의 눈길을 끈다. 그러나 오래가지 못한다. ‘카이젠’은 주목받기도 어렵고 매력적이지도 않다. 그러나 천천히 지속된다.

2009년 대약진을 했던 민주당은 4년 뒤인 2012년 중의원 총선거에서 처절하게 몰락했다. 민주당은 480개 의석 가운데 겨우 57석을 차지하는 데 그쳤다. 자민당은 294석을 얻어 정권 탈환에 성공했다. 자민당에 반대하는 야당계를 전부 합쳐도 100석 정도에 그쳤다. 이후 아베는 지금까지 8년 넘게 총리 자리를 지키고 있다.

민주당, 집권 후 실책 연발

|

| 일본민주당의 간 나오토는 2010년 6월 4일 총리로 선출됐지만, 2년 반 뒤에 자민당에 정권을 내주었다. 사진=뉴시스 |

닭과 달걀의 문제겠지만, 민주당과 자민당 어디에 무게중심을 둘지에 따라 다른 분석이 나올 듯하다. 필자는 자민당을 중심으로 한 교훈에 주목하고 싶다. 이유는 자민당이 현재 정국을 주도하고 있고, 앞으로도 상당 기간 일본 정치의 주역이 될 것이기 때문이다. 2012년 이후 민주당이 사분오열(四分五裂)된 상태라는 점도 자민당에 방점을 찍는 이유다.

앞서 살펴봤듯이 자민당의 2009년 대추락은 변화에 무심한 정치에서 비롯됐다. 선거 1년 전인 2008년 불어닥친 ‘리먼 쇼크’는 자민당에 대한 실망을 가속화시켰다. 근본적인 변화를 바라는 국민적 열망에 맞춰 등장한 것이 민주당의 정책대안서 <매니페스트(Manifest)>였다. ‘국민의 생활이 제일 중요’라는 구호와 함께 고용・복지・환경 문제에 주력한 공약이었다. 당시 자민당은 ‘일본을 지키자, 책임감’이란 구호로 대응했다. 구체적이고 실질적인 내용이 없는 공허한 슬로건이었다.

그러나 모두의 기대 속에 출범한 민주당은 명분만 앞세우는 ‘꼰대 정치’를 했다. 협상력・실행력도 없는 좌충우돌 정치였다. 고교교육 무상화(無償化), 어린이 수당 신설 등의 얘기를 꺼냈지만 재원(財源) 확보에 대한 논의가 없었다. 일본은 1엔 단위로 살아가는 나라다. 누가 선물을 주면 결코 덥석 받지 않는다. 나중에 갚아야만 한다는 부담감 때문이다. 화수분, 공짜 선물이 통하지 않는다. 결국 예상했던 대로 재원 확보를 위한 소비세(부가가치세) 증세(增稅) 얘기가 나왔다.

오키나와의 미군기지 이전 문제도 결론을 내지 못한 채 사사건건 미국과 충돌했다. 관료정치 탈피를 내걸고서, 관료를 인격적으로 모독하면서, 관료에게 갑질을 하는 여당 정치인들도 속출했다.

이런 일들이 누적되면서 민주당에 호감을 갖고 있던 신문・방송들이 한순간에 반(反)민주당 논조로 돌변했다.

|

| 2009년 12월 10일 중국 베이징에서 후진타오 중국 주석과 악수를 나누는 일본민주당 의원들. 이 모습에 일본인들은 크게 분노했다. 사진=신화/뉴시스 |

일본 국민을 경악게 한 것은 국회의원 143명이 후진타오를 알현(?)하는 장면이었다. 143명 모두 후진타오가 선 단상으로 걸어가 머리를 숙이며 인사했다. 당시 도쿄에 머물던 필자도 텔레비전으로 이 장면을 지켜봤는데, 정상적인 일본인이라면 분노할 만한 수치스러운 장면이었다. 중국과의 관계 증진이 아무리 중요하다 해도, 집권당 국회의원 143명이 몰려가 단체로 머리를 조아린다는 것은 국가적 수치였다. 오자와를 매국노(賣國奴)라고 비난하는 소리가 신문・잡지・인터넷에서 들끓었다.

설상가상(雪上加霜)으로 얼마 후 후진타오의 후계자 시진핑(習近平)이 일본에 와서 천황을 방문했다. 문제는 예방(禮訪)에 그친 것이 아니라 시진핑이 천황과 함께 기자회견까지 하면서 발생했다. 당시 시진핑은 차기 지도자로 내정됐다고는 하지만, 공식적인 직함은 국가부주석이었다. 일본인들이 보기에 의전(儀典)상 국가부주석이 천황을 만나고 나란히 기자회견을 한다는 것은 있을 수 없는 일이었다. 게다가 천황을 아래로 내려다보는 듯한 시진핑의 거만한 모습이 일본인들을 분노케 했다. 민주당이 천황을 무시하고, 정치적으로 이용한다는 비난이 국민들 사이에 퍼져나갔다.

2011년 3월 11일 발생한 동일본대지진은 이런 와중에 터져나온 악재(惡材)였다. 3・11대지진으로 민주당 정부는 위기관리 능력도 없는 무능하고 무책임한 정부로 낙인찍혔다. 필자가 보기에 민주당은 집권 1년도 채 안 됐을 때 이미 한계를 드러내기 시작했으며 3・11대지진으로 결정타를 먹었다.

2020년 코로나19가 만연한 이때, 아베에 대한 국민들의 반응이나 평가를 9년 전과 비교해보면 천양지차다. 확진자 검사, 방역대책에 관한 불평・불만도 많지만, 3・11대지진 당시 총리 간 나오토(菅直人)에 대한 여론에 비춰보면 아무것도 아니다. 당시 간 나오토는 거의 ‘공공의 적(Public Enemy)’ 수준으로 추락했다.

‘불타는 집권욕’

2012년 자민당의 정권 탈환은 아마추어 이상주의자 민주당의 무능력 덕분이라고 볼 수 있다. 그러나 이것이 전부는 아니다. 자민당은 그냥 적의 실수에 박수를 치면서 누워서 감 떨어지기를 기다리는 정치를 하지 않았다. 2012년 이후 ‘무려’ 8년 넘게 자민당 1강 체제, 아베 1강 체제가 이어지고 있는 것이 그 증거다. 상대의 실수에만 의존할 경우 당장은 정권 탈환에 성공할 수도 있다. 하지만 결코 오래가지 못한다. 자기가 실수하면 상대방에 빌미를 주면서 똑같은 처지로 추락할 수 있다. 자민당은 기다리기만 한 것이 아니었다. 민주당이 ‘공공의 적’ 수준으로 떨어졌을 때 집권 준비에 나섰다.

2019년 11월 NHK는 ‘아베 정권을 누가 지지하는가’라는 특집방송을 방영했다. 오자와 등 민주당 정치인의 눈으로 본 2012년 정권 탈환 당시 자민당, ‘자민당과 아베’를 다룬 프로그램이었다. 이 방송을 보면서 세 가지 키워드가 떠올랐다.

▲첫 번째는 ‘집권욕(執權慾)’이라는 단어다. 오자와를 비롯해 야당 정치인 모두 자민당의 정권 탈환에는 자민당과 아베의 남다른 ‘집권욕’이 배경에 있다고 말했다.

보통 ‘집권욕’이라고 하면 ‘사리사욕(私利私慾)’처럼 부정적인 느낌을 준다. 자민당과 아베가 가진 집권욕은 다르다. ‘내가 국정책임자가 된다면 더 나은 방향으로, 더 효과적으로 국민에게 다가갈 수 있을 텐데…’라는 식의, ‘일에 대한 정열’로서 집권욕이다. 오자와를 비롯한 민주당은 그 같은 집권욕이란 정신자세에서 자민당에 밀렸다고 말했다.

‘선거를 즐기는 정당’

자민당과 아베가 가진 집권욕이 무엇인지 구체적으로 살펴보자. 지역 주민과 긴밀히 연결된, 자민당 특유의 정치구조가 ‘불타는 집권욕’의 출발점이다.

자민당은 지역 주민과의 이익에 밀착된 정당이다. 지역 내 시설과 산업에 기초해, 지역의 이익을 우선한다. 오자와처럼 사절단을 통해 중국과 교류하는 것보다는 중국 관광객을 유치해 지역경제를 활성화시키는 것을 더 중요하게 생각한다. 후진타오와 악수하면서 기념사진을 찍기보다는 자기 출신 지역 토산품을 후진타오에게 보여주면서 하나라도 더 팔자는 것이 자민당식 정치다. 집권욕이란 말은 지역 주민의 이익을 적극 반영하는 정치라는 의미이기도 하다. 정치가로 직접 나서 일할 경우 지역 주민의 이익을 한층 더 보장하고 확대할 수 있기 때문이다.

최근 아베의 실정(失政)으로 자주 언급되는 ‘벚꽃을 보는 모임(櫻を見る會)’을 보자. 이 모임은 총리 관저에 수천 명의 사람들을 초대해 벚꽃을 즐기면서 사진을 찍는 모임이다. 한국인에게는 무슨 부정부패의 온상으로 보일지 모르겠지만, 자민당식 정치 관점에서 보면 전혀 다르다. 총리 관저에 모이는 사람들이 철저히 자민당 지지 지역 주민들로 구성돼 있기 때문이다. 총리 초대에 응해, 가족 모두 한껏 멋을 부리고 즐겁게 참가하는, 자민당 지역 주민 합동소풍이다. 야당과 신문・방송이 난리를 칠수록 지역 내 자민당의 결속력은 더욱 강해진다. 한번 맺어진 자민당과의 인연은 후손들에까지 이어진다. 모두의 이익을 반영하기 위한 수단으로서의 정치이다. 이것이 결국 자민당의 집권욕으로 발전한다.

자민당은 ‘선거를 즐기는 정당’으로도 유명하다. 안주하면서 임기 말까지 버티는 것이 아니라 유리한 국면에 언제든지 국회를 해산하고 총선거에 임할 태세가 되어 있는 정당이다. 이것도 지역 주민들이 뒤를 받쳐주기 때문에 가능한 얘기다.

‘풀뿌리 벤쿄카이’

▲두 번째는 ‘풀뿌리 벤쿄카이(勉强會)’라는 단어다. 이 특집방송을 통해 알게 된 ‘벤쿄카이’는 한국에서 말하는 정치포럼과 비슷하다. 그러나 불필요한 거품이 하나도 없는 정치토론이란 점에서 다르다. 호텔이 아니라 스타벅스에 모여 커피 마시면서 얘기를 나누는 식이다. 큰 준비도 필요 없고 간단하게 재빨리 이뤄지는 간이토론이다.

자민당은 지역 주민과의 정책토론을 통해 지지기반과 실력을 다져나간다. 아베 집권과 동시에 시작된 아베노믹스, 관광입국, 1억 총활약 플랜은 그 같은 교류와 정책토론의 결과물이다. 민주당의 실정이 계속되는 동안 자민당 주도하의 벤쿄카이가 전국 곳곳에서 진행됐다.

지인(知人)인 일본 정치인을 통해서도 확인했지만, 자민당 정치가들은 ‘진짜’ 바쁘다. 하루 종일 공부하고, 사람 만나고, 주말에는 지역구에 내려가 현지 벤쿄카이에 또 참석한다. 중진 정치인이야 운전사 딸린 자동차로 다니지만, 대부분은 버스나 기차로 이동한다. 열차 안에서 잠잘 때가 유일한 휴식시간이다.

▲세 번째 단어는 ‘팀워크(team work)’다. 아베가 보여주는 리더십의 특징은 정치인・관료・기업인을 포함한 팀워크에 근거한 정책 결정이라는 점이다.

한번 믿은 사람은 평생 간다는 것이 아베식 정치다. 반대로 한번 눈에 난 사람은 평생 멀리한다. 자민당 2인자로, 일거수일투족(一擧手一投足) 아베와 함께하는 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관은 좋은 본보기다.

전문가 존중

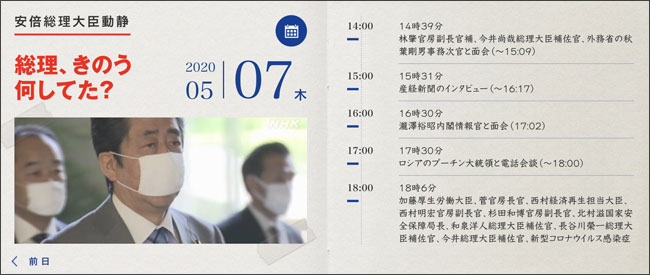

|

| NHK에 제공되는 아베 총리의 과거·현재 일정표. 아베는 전문가·실무자를 통한 팀워크 정치로 유명하다. 현장 목소리를 듣는 과정에서, 하루 100명 이상 방문객과 총리 관저에서 면담하는 경우도 많다. |

일본에서 자위대 출신 군인은 제복조(制服組)라고 한다. 태평양전쟁의 후유증이겠지만, 전후 제복조는 안보・외교・군사 문제에서 철저히 소외됐다. 민간인 관료가 모든 문제를 주도해왔다. 아베는 다르다. 센가쿠(尖閣)열도, 북한 핵문제 등에 대해 제복조를 수시로 불러 의견을 듣고, 거기에 맞춰 정책 결정을 한다.

고위 외교관들을 일주일에 한 번 이상 반드시 만나 현지의 판단에 근거해 결정한다. 보여주기 쇼가 아니라, 실제로 현지 의견을 반영한다. 필자가 자주 만나는 미국 담당 일본 외교관 친구가 있는데 그는 “아베가 등장한 이래 진짜 일할 맛이 난다”고까지 말한다.

이처럼 전문가와 현장 목소리에 근거한 팀워크는 자민당은 물론 장수(長壽)총리 아베의 근본적인 동력(動力)에 해당된다.

장기집권 구상에 들어갔다는 한국의 집권 여당과, 절치부심(切齒腐心) 와신상담(臥薪嘗膽) 하면서 정권 탈환을 위해 노력해야 할 한국의 야당 모두 지옥과 천국을 넘나든 자민당, 일본 헌정사상 최장수 총리라는 대기록을 세운 아베를 통해 뭔가 배울 수 있을 것이다. 물론 그것은 반미・반일 같은 감정이 아닌 이성적 판단에 기초했을 때의 얘기겠지만.⊙