⊙ 과잉생산이 아니라 美·英 정부의 잘못된 환율정책이 대공황의 원인

⊙ 후버는 자유방임주의가 아니라 개입주의자… 실업 등에 대한 정부 개입이 상황 악화시켜

⊙ 다른 공황은 2~5년 내 수습… 대공황은 12년이나 지속

權赫喆

1961년생. 성균관대 행정학과 졸업, 독일 쾰른대학 대학원 경제학 석사·박사 / 자유기업원 법경제실장, 자유경제원 전략실장, 방송문화진흥회 이사, 자유민주연구학회장, 자유기업원 부원장 역임. 現 자유기업센터 소장

⊙ 후버는 자유방임주의가 아니라 개입주의자… 실업 등에 대한 정부 개입이 상황 악화시켜

⊙ 다른 공황은 2~5년 내 수습… 대공황은 12년이나 지속

權赫喆

1961년생. 성균관대 행정학과 졸업, 독일 쾰른대학 대학원 경제학 석사·박사 / 자유기업원 법경제실장, 자유경제원 전략실장, 방송문화진흥회 이사, 자유민주연구학회장, 자유기업원 부원장 역임. 現 자유기업센터 소장

- 1931년 시카고의 무료급식소 앞에 줄을 선 실업자들. 실업률은 1930년대 내내 15% 이상이었다.

1929년 10월 말에 미국 뉴욕 주식시장이 대폭락하며 미국은 역사상 최악의 경제 공황(恐慌) 위기를 맞았다. 통상 ‘대공황(Great Depression)’이라 불리는 이 경제위기는 1929년부터 1940년대 초반까지 장장 10년 이상 지속되었으며, 미국은 물론 세계경제를 위기에 빠뜨렸다. 제1차 세계대전 후 전쟁으로 피폐해진 유럽을 대신해 세계경제의 주도권을 잡은 미국이 위기를 맞자, 다른 국가들도 치명적인 타격을 받지 않을 수 없었기 때문이다. 제1차 세계대전 후 미국은 세계 부(富)의 40%를 차지하게 되었고, 세계의 금(金) 가운데 절반이 미국으로 집중되었다. 미국 경제의 위기는 곧 세계경제의 위기나 다름없었다.

전후(戰後) 자동차, 라디오, 전기, 화학 등 새로운 산업이 비약적으로 발전하면서 승승장구할 것만 같던 미국 경제에 거품이 꺼지면서 시작된 대공황은 세계경제 역사상 최악의 재앙이었다. 대공황 이전에도 몇 차례 공황이 있기는 했지만, 1929년 대공황만큼 오래 지속되지는 않았다. 대부분 1년 혹은 2년 이내에 종식되던 이전의 공황에 비해, 대공황은 무려 12년간이나 지속되었다.

수많은 기업과 은행이 파산하고, 수많은 사람이 실업자가 되었다. 1929년 10월 말 폭락하기 시작한 주가(株價)가 1933년에는 1929년 수준의 10분의 1로 떨어졌다. 같은 기간 미국의 산업생산은 37% 감소했고, 실질 가처분소득은 28% 하락했다. 1929년 3.2%던 실업률은 1930년 8.9%, 1933년 25%로 급증했다. 근로자 4명 중 1명이 실업 상태에 놓였다. 실업률은 1930년대 내내 15% 이상이었다.

이처럼 엄청난 충격을 안겨준 대공황의 원인과 그것을 극복하기 위해서라는 명분하에 이루어진 대책과 관련해서 그동안 많은 논쟁과 연구가 있었다. 그 과정에서 밝혀진 것은 의도했든 아니든 많은 역사적 사실이 심각하게 왜곡·전달되고 있다. ‘대공황의 신화(神話)들’ 말이다. 이 중 몇 가지만 살펴보면 다음과 같다.

대공황이 자본주의의 모순 탓?

첫 번째 신화는 대공황의 발생 원인과 관련된 신화다. 인터넷에서 ‘대공황의 원인과 교훈’을 키워드로 검색하면 대부분 다음과 같은 답변들이 나온다.

“1929년 미국에서 발생한 세계 대공황의 원인은 과잉생산으로 촉발되었습니다. 우리는 가끔 뉴스에서 농부가 한 해 동안 열심히 키운 작물들을 수확하지 않고 다 갈아 엎어버리는 장면들을 봅니다. 작물이 너무 많이 생산되어 값이 너무나 폭락했기 때문입니다. 이렇게 상품이 과잉생산되면 공황의 원인으로 작용합니다.”

즉 무절제한 자본주의 시장경제는 과잉생산에 이르게 되고, 이렇게 수요(需要)와 공급(供給)의 균형이 깨지면서 공황으로 이어진다는 것이다. 따라서 근본적으로 결함이 있는 시장에 맡겨서는 해결되지 않기 때문에 정부가 적극적으로 개입하여 유효수요를 늘리는 한편, 과잉생산되지 않도록 해야 문제가 해결된다고 한다. 결국 1929년의 대공황도 자본주의 시장경제의 근본적 결함으로 인해 발생한 것이며, 그것을 교정하기 위한 루스벨트의 ‘뉴딜 정책’은 불가피했으며, 또 그것을 통해 해결했다는 것이다. 그런데 이 모든 것은 진실이 아닌 신화다.

위에서 예로 든 농부의 과잉생산 이야기는 그럴듯하지만, 공황과 관련해서는 틀린 이야기다. 농부의 예(例)는 개인의 경우를 말하고 있다. 물론 한 개인이나 한 기업이 잘못된 선택을 할 가능성은 얼마든지 있다. 그런데 그 결과는 그 개인과 기업의 파산으로 이어지지, 결코 공황으로까지 이어지지는 않는다.

공황은 어떤 한 개인이나 한 기업이 잘못된 선택을 한 것이 아니라, 모든 혹은 대다수의 개인과 기업이 잘못된 선택을 했기 때문에 빚어지는 현상이다. 한 개인 혹은 일부가 아닌 모든 혹은 대다수가 잘못된 선택을 하는 일이 발생하기는 대단히 어려운 일이다. 그럼에도 그런 일이 발생했다면, 여기에는 이들로 하여금 잘못된 선택을 할 수밖에 없도록 만든 무언가가 있다는 이야기다. 그리고 바로 그것이 공황을 촉발시킨 원인이다.

정부의 잘못된 정책이 대공황의 원인

대공황의 첫 번째 원인은 정부의 잘못된 통화관리에 있다. 당시 금본위제(金本位制)하에서 영국의 파운드화는 금 1온스당 4.25파운드로 연계되어 있었고, 미국의 달러화는 금 1온스당 20.67달러로 연계되어 있었다. 달러와 파운드의 환율은 4.86달러 대(對) 1파운드가 된다.

제1차 세계대전의 전쟁비용을 충당하기 위해 통화량을 대폭 증가시켜 인플레이션이 심했던 영국은 전후(戰後)에 전전(戰前)의 환율을 유지하기를 원했다. 하지만 이것은 영국의 욕심일 뿐, 인플레이션이 심했던 영국 파운드화의 가치는 시장에서 약세(弱勢)를 면치 못했다. 그 결과 영국의 금이 계속해서 미국으로 유입되자 영국이 미국에 사정하여 미국으로 하여금 통화량을 늘리도록 하였다. 1921년 중반부터 1929년 중반까지 미국의 통화 공급은 60% 이상 증가했다. 바로 이러한 통화 공급 증가로 이자율이 떨어지고, 주가가 대폭 상승하면서 경제가 붐은 이루었다.

문제는 이런 식의 붐이 지속되지 못하고 거품이 곧 꺼진다는 데 있다. 통화의 대량 공급은 인플레이션으로 이어지고, 이에 따라 이자율이 상승하며, 기업의 비용이 늘어난다. 비용이 늘어난 기업의 이윤은 줄어들어 통화 팽창의 효과는 사라지고, 인플레이션의 부작용만 남는다. 인플레이션을 퇴치하려는 정부는 통화 공급을 줄여 경제는 결국 침체 국면에 빠지게 된다. 1929년 후반부터 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준)는 통화량을 줄이기 시작하여 3년 동안 약 30%를 줄였다. 통화량 감소로 주가가 하락할 것을 예상한 투자자들이 주식을 내다 팔기 시작하자 주가는 폭락했다.

대공황의 두 번째 원인은 프랭클린 루스벨트 대통령의 전임(前任)인 허버트 후버 대통령의 반(反)시장 정책이었다. 후버의 반시장 정책은 일시적 경기 후퇴가 대공황으로까지 골이 깊어지도록 만든 주요 원인이 된다.

후버는 자유시장주의자였다?

대공황과 관련된 또 다른 신화는 이렇다. 허버트 후버 대통령은 자유시장 정책을 펴서 불황의 골을 깊게 한 반면, 프랭클린 루스벨트 대통령은 정부의 적극적 시장 개입 등 뉴딜 정책을 펴서 대공황을 극복했다는 것이다. 이것도 잘못 알려진 신화에 불과하다.

후버의 《회고록》에 따르면 1929년 주식시장이 대폭락하자 연방정부 안에 두 파, 즉 재무장관 앤드루 멜런으로 대표되는 자연치유파(시장경제 메커니즘을 통해 부실이 청산되고 경제가 회복된다는 파)와 자신을 필두로 하는 적극적 개입파로 갈렸다고 한다. 그의 《회고록》은 적극적인 정부 개입의 필요성에 대한 확신으로 가득 차 있다. 그는 자본주의의 경기 후퇴가 과잉생산과 과소(過小)소비의 결과라는 개념을 갖고 있던 존 케인스 이전의 ‘케인스주의자’라고 할 수 있다.

1929년 주식시장이 붕괴되자 후버는 노동시장에 적극적으로 개입했다. 불황이 과소소비 때문에 발생한다고 본 그는 노동자들이 해고되거나 임금이 삭감되면 기업이 만든 물건을 되살 수 없다고 생각해 임금수준을 유지하도록 기업들을 압박해서 관철시켰다. 생산성과 연계되지 않은 높은 임금의 강제는 당연히 실업으로 이어진다. 결과적으로 1933년 3월 실업률은 28.3%까지 치솟았다.

또한 후버 대통령은 외국 제품에 대한 수입금지 조치를 취하는 ‘스무트-할리 관세법’을 통과시켰다. 미국 경제학자 1000명 이상이 대통령이 이 법안에 거부권을 행사할 것을 요구하는 청원서를 제출했고, 자동차왕인 헨리 포드도 ‘경제적으로 멍청한 법’을 거부하라고 설득했지만, 후버 대통령은 1930년 6월 법안에 서명했다.

이로써 2만 개가 넘는 수입품에 대해 최고 400%에 달하는 관세가 부과되었다. 미국의 조치에 다른 나라들도 보복관세로 응수했다. 결국 전 세계가 보복관세 전쟁에 돌입하게 되었고, 그 결과는 참혹했다. 1929년 44억 달러였던 미국의 수입은 1933년 15억 달러로 66%나 감소했다. 수출도 54억 달러에서 21억 달러로 61% 감소했다. 같은 기간 국내총생산(GDP)은 50% 감소했다. 세계가 보복관세 전쟁에 돌입하자 세계 무역은 1929~1934년 동안 66%나 줄어들었다. 스무트-할리 관세법은 1929년 말 시작된 불황을 대공황으로 전환시키고 장기화시켰으며, 공황을 전 세계적으로 확산시켰다.

루스벨트, 후버의 정책을 확대 실시

후버는 알려진 바와는 달리 작은 정부가 아닌 큰 정부를 지향하는 인물이었다. 그는 농업 등 위기에 처한 산업 부문에 대한 보조금과 각종 구제책, 샌프란시스코의 금문교와 후버댐 등의 공공사업, 재건금융공사(RFC)를 통한 부실 은행과 철도 회사에 대한 구제금융 등으로 큰 폭의 재정적자를 만들어내고는 이를 메우기 위해 세금을 크게 올린 대통령이다.

후버가 대통령에 취임할 때 연방정부 재정은 세입(歲入) 41억 달러, 세출(歲出) 33억 달러로 약 7억 달러의 흑자였다. 그런데 불황으로 세입이 극적으로 감소했음에도 후버는 세출을 크게 늘렸고, 그 결과 적자가 급증하기 시작했다. 1932년 27억 달러 적자, 1933년 26억 달러 적자, 그리고 1934년에는 36억 달러 적자를 기록했다. 1934년 재정적자 규모는 GDP의 5.9%에 달했다. 후버 대통령의 이런 반시장적 정책은 후임(後任)인 루스벨트의 뉴딜 정책과 마찬가지로 불황의 골을 깊게 만들고 불황을 대공황으로 이끌었다.

위기에 처한 산업 부문에 보조금과 구제금융을 주고, 대규모 공공사업을 벌이며, 시장에 적극적인 개입을 했던 후버 대통령의 정책은 루스벨트에 비해 작다는 의미에서 ‘작은 뉴딜 정책’ 혹은 ‘축소판 뉴딜 정책’이라 불린다. 그러고 보면 루스벨트 대통령의 뉴딜 정책은 사실상 후버 대통령의 정책을 확대 실시한 것이라 볼 수 있다.

뉴딜 정책이 미국을 구했다?

대공황에 관한 모든 신화 중 가장 명백한 거짓은 뉴딜 정책이 미국을 구했다는 신화다. 그것이 진실이 아닌 이유는, 1929년 발발한 대공황이 1940년대로 진입할 때까지, 그리고 루스벨트 대통령의 뉴딜 정책이 시행된 지 몇 년이나 지났음에도 미국 경제는 여전히 휘청거리고 있었고, 고(高)실업은 여전했기 때문이다.

1930년 8.9%였던 실업률은 루스벨트가 뉴딜 정책을 시행한 1933년 24.9%로 정점(頂點)을 찍고 약간씩 내려오기는 했지만, 1934년 21.7%, 1935년 20.1%, 1936년 17.0% 등으로 여전히 높았다. 게다가 1938년(19.0%)과 1939년(17.2%)에는 실업률이 다시 오르는 일까지 있었다. 미국의 높은 실업률은 1941년이 되어서야 10% 이하로 내려오게 된다. 이것이 알려주는 바는 일반적으로 알려진 것과 달리 뉴딜 정책이 큰 힘을 발휘하지 못했다는 것이다.

루스벨트의 뉴딜 정책을 신봉하는 사람들은 이런 실업률 통계를 보면서 “보라, 1937~1938년을 제외하면 실업률이 매년 떨어지고 있지 않은가”라고 말한다.

이런 주장은 몇 가지 오류에 근거하고 있는데, 그중 하나는 ‘자연적 치유’를 ‘업적’으로 호도하고 있다는 점이다. 말하자면, 모든 경기 후퇴는 그 끝이 있다. 그리고 경기 후퇴 때는 언제나 실업률이 높게 치솟았다가 시간이 지나면서 다시 떨어진다. 그런 의미에서 여기에서는 이를 ‘자연적 치유’라고 불렀다. 사정이 이러하므로 자연적 치유와 정책의 효과를 혼동해서는 안 된다는 것이다.

정책의 성과를 살펴보기 위해서는 뉴딜 정책을 시행했을 때와 그렇지 않은 다른 대안(代案)을 선택했을 때의 성과를 비교해야 한다. 일반적으로 미국에서 대부분의 불황은 2년 이내에 끝났고, 길어도 5년 이내에는 모두 끝났다.

예를 들어 1920년대 초반의 불황을 보자. 1921년 실업률이 11.7%까지 치솟았다. 그러나 당시 미국 정부는 ‘뉴딜’ 같은 정책을 통해 정부 개입을 하지 않고, 시장경제의 메커니즘에 의지했다. 그러자 1년 후인 1922년에는 실업률이 6.7%로 낮아졌고, 그 이듬해인 1923년에는 2.3%까지 떨어졌다. 이렇게 순식간에 끝난 불황인지라 미국인들조차 잘 기억하지 못하는 불황이 되어버렸다. 또 1930년대 캐나다도 대공황의 타격을 받았지만 캐나다는 미국보다 훨씬 빨리 회복되었다.

반면에 루스벨트 정부가 뉴딜 정책 등을 통해 적극적으로 개입한 대공황은 장장 12년 동안 계속되었다. 과연 뉴딜이 대공황을 끝낸 것이 맞는가?

노동법 개정 후 파업 일수 2배로 급증

루스벨트는 앞서 언급한 후버의 정책을 계속 밀고 나가는 데에 그치지 않고, 그것을 더욱 확대·강화시켰다. 그는 물가와 임금을 인상시키려 했으며, 입법을 통해 기업의 경쟁을 제한하고 노동조합의 교섭권을 강화시켰다. 또한 그는 ‘공정경쟁 규약’이라는 것을 만들어 기업이 가격을 인하하지 못하도록 금지시키고 대기업 카르텔을 조장했다. 이것은 기업 간의 경쟁, 특히 중소기업에 강점이 있는 가격경쟁을 하지 못하게 함으로써 이들을 차별하는 결과로 이어졌다.

노사관계법을 제정해 노조에 힘을 실어주자 노조 조합원 수는 2 배 이상 증가하고, 파업일수도 1936년 1400만 일(日)에서 1937년 2800만 일로 2배 늘어났다. 이와 같은 노조의 세력 확대와 그로 인한 고임금이 1930년대 지속된 것이 대량실업 사태의 중요한 요인 가운데 하나였다.

무엇보다도 뉴딜 정책 같은 정부의 광범위한 개입 정책의 가장 큰 부작용은 정부의 자의적 결정에 따른 미래의 불확실성이 증대되고, 이에 따라 민간의 투자가 일어나지 않는다는 점이다. 루스벨트는 재선운동 기간 중 행한 연설에서 반기업인 정서를 적나라하게 드러냈으며, 기업인들을 정부에 복종시키는 것이 자신의 주목적이라고 밝혔다.

“나의 첫 번째 행정부 때는 이기심과 권력욕으로 가득한 세력이 자신들의 호적수를 만났다고 말할 수 있다. 그러나 두 번째 행정부에서는 이 세력은 자신들의 주인을 만났다고 말해야 할 것이다.”

언제 정책이 어떻게 바뀔지 모르는 불확실성, 반기업인과 반기업정서로 무장한 대통령과 참모들 아래에서 기업인들이 투자하기를 주저하는 것은 당연하다. 실제로 민간기업의 투자 데이터를 보면, 물가상승률을 감안한 민간기업의 투자는 1941년까지 1929년 수준을 회복하지 못했다. 대체투자를 초과한 순(純)투자는 대공황 기간의 대부분에 걸쳐 제로(0) 이하로 떨어짐으로써 사실상 마이너스 투자 상태가 되었다. 경기가 기력을 회복하지 못하고 대공황이 장기간 이어진 결정적 요인은 바로 이 자본 파업(capital strike)에 있다는 지적이 나오는 이유이다.

뉴딜의 뒷모습

대공황과 관련해서는 앞서 자신의 작물을 갈아 엎는 농부의 이야기와 유사한 장면들이 등장한다. 존 스타인 벡의 고전적 소설 《분노의 포도》에 나오는 장면이 그렇다.

〈감자들이 떠내려 가고, 수많은 돼지들이 구덩이 안에 묻혀 폐사당하고, 산더미처럼 쌓인 오렌지 더미에서는 악취가 나는 썩은 물이 줄줄 흘러내리고 있다. 그리고 이렇게 음식물을 고의로 폐기하는 장면을 굶주린 미국인들이 분노에 가득 차서 지켜보고 있다.〉

혹자는 이 소설이 1930년대 이윤추구 자본주의를 고발한 것이라고 하지만, 사실은 이런 장면도 자본주의 시장경제 때문이 아니라 뉴딜 정책 때문이라는 것이 진실이다.

루스벨트는 위기에 처한 농부들을 돕기 위해 보조금을 지원하였는데, 이것은 자연스럽게 농작물의 과잉공급으로 이어지게 된다. 결국 뉴딜 정책 입안자들은 생산량을 제한해 농산물 가격을 올리기 위해서는 이미 심은 농작물을 파헤쳐버리는 것이 유일한 선택이라고 생각했다. 그들은 100만명의 면화 재배자들을 등록시킨 후 거의 1000만 에이커(4만469km2)의 농경지를 파헤치도록 하고 1억 달러를 지불했다. 양돈업자에게는 600만 마리의 새끼 돼지를 모두 폐기처분하도록 하고 그 대금을 지불했으며, 과일은 과수원에서 그냥 썩도록 내버려두었다.

뉴딜을 통한 대규모 공공사업 등 고용창출 계획도 마찬가지였다. 소위 ‘꿈의 도시’를 건설한다는 거창한 목표 아래 네브래스카주의 한 강변에 그럴듯한 목가적 도시를 건설했지만, 아무도 살지 않는 유령도시가 되었다. 이런 사례들은 ‘신성한 뉴딜’이라는 신화 뒤에 감춰진 민낯의 일부에 불과하다.

시장경제가 답이다

경기가 후퇴하고 불황의 우려가 일자 우리 사회에 뉴딜의 신화가 진실인 것처럼 다시 등장하고 있는 것 같다. 신화는 신화일 뿐 사실은 그와 다르다. 대공황은 정부 정책의 잘못에서 비롯되었고, 처방이라고 내놓은 뉴딜은 대공황에서 미국을 구하지 못했다는 것이 진실이다. 오히려 뉴딜은 불황을 대공황으로 전환시키고 회복을 더디게 만들어 국민의 고통을 증가시키고 연장시켰을 뿐이다. 그 과정에서 국민의 기본권과 재산권, 그리고 자유가 심각하게 침해되었음은 물론이다.

경기 후퇴와 불황에 대한 처방은 1929년의 대공황과 뉴딜에서 찾을 것이 아니라 불과 2년 만에 종식된 1920년대 초반의 공황에서 찾는 것이 낫다. 이때의 처방전은 한마디로 ‘시장경제’이다. 물가와 임금 등 가격이 자유롭게 결정되도록 하고, 시장과 기업에 대한 규제와 개입을 풀고, 국내외 기업 간 경쟁을 강화하며, 과감한 감세(減稅)와 함께 작은 정부로 가는 것이 불황을 조기(早期)에 끝내고 경제에 활력을 불어넣는 길이다.⊙

전후(戰後) 자동차, 라디오, 전기, 화학 등 새로운 산업이 비약적으로 발전하면서 승승장구할 것만 같던 미국 경제에 거품이 꺼지면서 시작된 대공황은 세계경제 역사상 최악의 재앙이었다. 대공황 이전에도 몇 차례 공황이 있기는 했지만, 1929년 대공황만큼 오래 지속되지는 않았다. 대부분 1년 혹은 2년 이내에 종식되던 이전의 공황에 비해, 대공황은 무려 12년간이나 지속되었다.

수많은 기업과 은행이 파산하고, 수많은 사람이 실업자가 되었다. 1929년 10월 말 폭락하기 시작한 주가(株價)가 1933년에는 1929년 수준의 10분의 1로 떨어졌다. 같은 기간 미국의 산업생산은 37% 감소했고, 실질 가처분소득은 28% 하락했다. 1929년 3.2%던 실업률은 1930년 8.9%, 1933년 25%로 급증했다. 근로자 4명 중 1명이 실업 상태에 놓였다. 실업률은 1930년대 내내 15% 이상이었다.

이처럼 엄청난 충격을 안겨준 대공황의 원인과 그것을 극복하기 위해서라는 명분하에 이루어진 대책과 관련해서 그동안 많은 논쟁과 연구가 있었다. 그 과정에서 밝혀진 것은 의도했든 아니든 많은 역사적 사실이 심각하게 왜곡·전달되고 있다. ‘대공황의 신화(神話)들’ 말이다. 이 중 몇 가지만 살펴보면 다음과 같다.

대공황이 자본주의의 모순 탓?

첫 번째 신화는 대공황의 발생 원인과 관련된 신화다. 인터넷에서 ‘대공황의 원인과 교훈’을 키워드로 검색하면 대부분 다음과 같은 답변들이 나온다.

“1929년 미국에서 발생한 세계 대공황의 원인은 과잉생산으로 촉발되었습니다. 우리는 가끔 뉴스에서 농부가 한 해 동안 열심히 키운 작물들을 수확하지 않고 다 갈아 엎어버리는 장면들을 봅니다. 작물이 너무 많이 생산되어 값이 너무나 폭락했기 때문입니다. 이렇게 상품이 과잉생산되면 공황의 원인으로 작용합니다.”

즉 무절제한 자본주의 시장경제는 과잉생산에 이르게 되고, 이렇게 수요(需要)와 공급(供給)의 균형이 깨지면서 공황으로 이어진다는 것이다. 따라서 근본적으로 결함이 있는 시장에 맡겨서는 해결되지 않기 때문에 정부가 적극적으로 개입하여 유효수요를 늘리는 한편, 과잉생산되지 않도록 해야 문제가 해결된다고 한다. 결국 1929년의 대공황도 자본주의 시장경제의 근본적 결함으로 인해 발생한 것이며, 그것을 교정하기 위한 루스벨트의 ‘뉴딜 정책’은 불가피했으며, 또 그것을 통해 해결했다는 것이다. 그런데 이 모든 것은 진실이 아닌 신화다.

위에서 예로 든 농부의 과잉생산 이야기는 그럴듯하지만, 공황과 관련해서는 틀린 이야기다. 농부의 예(例)는 개인의 경우를 말하고 있다. 물론 한 개인이나 한 기업이 잘못된 선택을 할 가능성은 얼마든지 있다. 그런데 그 결과는 그 개인과 기업의 파산으로 이어지지, 결코 공황으로까지 이어지지는 않는다.

공황은 어떤 한 개인이나 한 기업이 잘못된 선택을 한 것이 아니라, 모든 혹은 대다수의 개인과 기업이 잘못된 선택을 했기 때문에 빚어지는 현상이다. 한 개인 혹은 일부가 아닌 모든 혹은 대다수가 잘못된 선택을 하는 일이 발생하기는 대단히 어려운 일이다. 그럼에도 그런 일이 발생했다면, 여기에는 이들로 하여금 잘못된 선택을 할 수밖에 없도록 만든 무언가가 있다는 이야기다. 그리고 바로 그것이 공황을 촉발시킨 원인이다.

정부의 잘못된 정책이 대공황의 원인

대공황의 첫 번째 원인은 정부의 잘못된 통화관리에 있다. 당시 금본위제(金本位制)하에서 영국의 파운드화는 금 1온스당 4.25파운드로 연계되어 있었고, 미국의 달러화는 금 1온스당 20.67달러로 연계되어 있었다. 달러와 파운드의 환율은 4.86달러 대(對) 1파운드가 된다.

제1차 세계대전의 전쟁비용을 충당하기 위해 통화량을 대폭 증가시켜 인플레이션이 심했던 영국은 전후(戰後)에 전전(戰前)의 환율을 유지하기를 원했다. 하지만 이것은 영국의 욕심일 뿐, 인플레이션이 심했던 영국 파운드화의 가치는 시장에서 약세(弱勢)를 면치 못했다. 그 결과 영국의 금이 계속해서 미국으로 유입되자 영국이 미국에 사정하여 미국으로 하여금 통화량을 늘리도록 하였다. 1921년 중반부터 1929년 중반까지 미국의 통화 공급은 60% 이상 증가했다. 바로 이러한 통화 공급 증가로 이자율이 떨어지고, 주가가 대폭 상승하면서 경제가 붐은 이루었다.

문제는 이런 식의 붐이 지속되지 못하고 거품이 곧 꺼진다는 데 있다. 통화의 대량 공급은 인플레이션으로 이어지고, 이에 따라 이자율이 상승하며, 기업의 비용이 늘어난다. 비용이 늘어난 기업의 이윤은 줄어들어 통화 팽창의 효과는 사라지고, 인플레이션의 부작용만 남는다. 인플레이션을 퇴치하려는 정부는 통화 공급을 줄여 경제는 결국 침체 국면에 빠지게 된다. 1929년 후반부터 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준)는 통화량을 줄이기 시작하여 3년 동안 약 30%를 줄였다. 통화량 감소로 주가가 하락할 것을 예상한 투자자들이 주식을 내다 팔기 시작하자 주가는 폭락했다.

대공황의 두 번째 원인은 프랭클린 루스벨트 대통령의 전임(前任)인 허버트 후버 대통령의 반(反)시장 정책이었다. 후버의 반시장 정책은 일시적 경기 후퇴가 대공황으로까지 골이 깊어지도록 만든 주요 원인이 된다.

후버는 자유시장주의자였다?

|

| 허버트 후버. |

후버의 《회고록》에 따르면 1929년 주식시장이 대폭락하자 연방정부 안에 두 파, 즉 재무장관 앤드루 멜런으로 대표되는 자연치유파(시장경제 메커니즘을 통해 부실이 청산되고 경제가 회복된다는 파)와 자신을 필두로 하는 적극적 개입파로 갈렸다고 한다. 그의 《회고록》은 적극적인 정부 개입의 필요성에 대한 확신으로 가득 차 있다. 그는 자본주의의 경기 후퇴가 과잉생산과 과소(過小)소비의 결과라는 개념을 갖고 있던 존 케인스 이전의 ‘케인스주의자’라고 할 수 있다.

1929년 주식시장이 붕괴되자 후버는 노동시장에 적극적으로 개입했다. 불황이 과소소비 때문에 발생한다고 본 그는 노동자들이 해고되거나 임금이 삭감되면 기업이 만든 물건을 되살 수 없다고 생각해 임금수준을 유지하도록 기업들을 압박해서 관철시켰다. 생산성과 연계되지 않은 높은 임금의 강제는 당연히 실업으로 이어진다. 결과적으로 1933년 3월 실업률은 28.3%까지 치솟았다.

또한 후버 대통령은 외국 제품에 대한 수입금지 조치를 취하는 ‘스무트-할리 관세법’을 통과시켰다. 미국 경제학자 1000명 이상이 대통령이 이 법안에 거부권을 행사할 것을 요구하는 청원서를 제출했고, 자동차왕인 헨리 포드도 ‘경제적으로 멍청한 법’을 거부하라고 설득했지만, 후버 대통령은 1930년 6월 법안에 서명했다.

이로써 2만 개가 넘는 수입품에 대해 최고 400%에 달하는 관세가 부과되었다. 미국의 조치에 다른 나라들도 보복관세로 응수했다. 결국 전 세계가 보복관세 전쟁에 돌입하게 되었고, 그 결과는 참혹했다. 1929년 44억 달러였던 미국의 수입은 1933년 15억 달러로 66%나 감소했다. 수출도 54억 달러에서 21억 달러로 61% 감소했다. 같은 기간 국내총생산(GDP)은 50% 감소했다. 세계가 보복관세 전쟁에 돌입하자 세계 무역은 1929~1934년 동안 66%나 줄어들었다. 스무트-할리 관세법은 1929년 말 시작된 불황을 대공황으로 전환시키고 장기화시켰으며, 공황을 전 세계적으로 확산시켰다.

후버는 알려진 바와는 달리 작은 정부가 아닌 큰 정부를 지향하는 인물이었다. 그는 농업 등 위기에 처한 산업 부문에 대한 보조금과 각종 구제책, 샌프란시스코의 금문교와 후버댐 등의 공공사업, 재건금융공사(RFC)를 통한 부실 은행과 철도 회사에 대한 구제금융 등으로 큰 폭의 재정적자를 만들어내고는 이를 메우기 위해 세금을 크게 올린 대통령이다.

후버가 대통령에 취임할 때 연방정부 재정은 세입(歲入) 41억 달러, 세출(歲出) 33억 달러로 약 7억 달러의 흑자였다. 그런데 불황으로 세입이 극적으로 감소했음에도 후버는 세출을 크게 늘렸고, 그 결과 적자가 급증하기 시작했다. 1932년 27억 달러 적자, 1933년 26억 달러 적자, 그리고 1934년에는 36억 달러 적자를 기록했다. 1934년 재정적자 규모는 GDP의 5.9%에 달했다. 후버 대통령의 이런 반시장적 정책은 후임(後任)인 루스벨트의 뉴딜 정책과 마찬가지로 불황의 골을 깊게 만들고 불황을 대공황으로 이끌었다.

위기에 처한 산업 부문에 보조금과 구제금융을 주고, 대규모 공공사업을 벌이며, 시장에 적극적인 개입을 했던 후버 대통령의 정책은 루스벨트에 비해 작다는 의미에서 ‘작은 뉴딜 정책’ 혹은 ‘축소판 뉴딜 정책’이라 불린다. 그러고 보면 루스벨트 대통령의 뉴딜 정책은 사실상 후버 대통령의 정책을 확대 실시한 것이라 볼 수 있다.

뉴딜 정책이 미국을 구했다?

대공황에 관한 모든 신화 중 가장 명백한 거짓은 뉴딜 정책이 미국을 구했다는 신화다. 그것이 진실이 아닌 이유는, 1929년 발발한 대공황이 1940년대로 진입할 때까지, 그리고 루스벨트 대통령의 뉴딜 정책이 시행된 지 몇 년이나 지났음에도 미국 경제는 여전히 휘청거리고 있었고, 고(高)실업은 여전했기 때문이다.

1930년 8.9%였던 실업률은 루스벨트가 뉴딜 정책을 시행한 1933년 24.9%로 정점(頂點)을 찍고 약간씩 내려오기는 했지만, 1934년 21.7%, 1935년 20.1%, 1936년 17.0% 등으로 여전히 높았다. 게다가 1938년(19.0%)과 1939년(17.2%)에는 실업률이 다시 오르는 일까지 있었다. 미국의 높은 실업률은 1941년이 되어서야 10% 이하로 내려오게 된다. 이것이 알려주는 바는 일반적으로 알려진 것과 달리 뉴딜 정책이 큰 힘을 발휘하지 못했다는 것이다.

루스벨트의 뉴딜 정책을 신봉하는 사람들은 이런 실업률 통계를 보면서 “보라, 1937~1938년을 제외하면 실업률이 매년 떨어지고 있지 않은가”라고 말한다.

이런 주장은 몇 가지 오류에 근거하고 있는데, 그중 하나는 ‘자연적 치유’를 ‘업적’으로 호도하고 있다는 점이다. 말하자면, 모든 경기 후퇴는 그 끝이 있다. 그리고 경기 후퇴 때는 언제나 실업률이 높게 치솟았다가 시간이 지나면서 다시 떨어진다. 그런 의미에서 여기에서는 이를 ‘자연적 치유’라고 불렀다. 사정이 이러하므로 자연적 치유와 정책의 효과를 혼동해서는 안 된다는 것이다.

정책의 성과를 살펴보기 위해서는 뉴딜 정책을 시행했을 때와 그렇지 않은 다른 대안(代案)을 선택했을 때의 성과를 비교해야 한다. 일반적으로 미국에서 대부분의 불황은 2년 이내에 끝났고, 길어도 5년 이내에는 모두 끝났다.

예를 들어 1920년대 초반의 불황을 보자. 1921년 실업률이 11.7%까지 치솟았다. 그러나 당시 미국 정부는 ‘뉴딜’ 같은 정책을 통해 정부 개입을 하지 않고, 시장경제의 메커니즘에 의지했다. 그러자 1년 후인 1922년에는 실업률이 6.7%로 낮아졌고, 그 이듬해인 1923년에는 2.3%까지 떨어졌다. 이렇게 순식간에 끝난 불황인지라 미국인들조차 잘 기억하지 못하는 불황이 되어버렸다. 또 1930년대 캐나다도 대공황의 타격을 받았지만 캐나다는 미국보다 훨씬 빨리 회복되었다.

반면에 루스벨트 정부가 뉴딜 정책 등을 통해 적극적으로 개입한 대공황은 장장 12년 동안 계속되었다. 과연 뉴딜이 대공황을 끝낸 것이 맞는가?

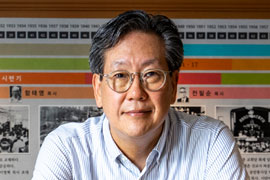

|

| 전국노동관계법(와그너법)에 서명하는 루스벨트 대통령. 와그너법 통과 이후 파업일수는 2배로 늘었다. |

노사관계법을 제정해 노조에 힘을 실어주자 노조 조합원 수는 2 배 이상 증가하고, 파업일수도 1936년 1400만 일(日)에서 1937년 2800만 일로 2배 늘어났다. 이와 같은 노조의 세력 확대와 그로 인한 고임금이 1930년대 지속된 것이 대량실업 사태의 중요한 요인 가운데 하나였다.

무엇보다도 뉴딜 정책 같은 정부의 광범위한 개입 정책의 가장 큰 부작용은 정부의 자의적 결정에 따른 미래의 불확실성이 증대되고, 이에 따라 민간의 투자가 일어나지 않는다는 점이다. 루스벨트는 재선운동 기간 중 행한 연설에서 반기업인 정서를 적나라하게 드러냈으며, 기업인들을 정부에 복종시키는 것이 자신의 주목적이라고 밝혔다.

“나의 첫 번째 행정부 때는 이기심과 권력욕으로 가득한 세력이 자신들의 호적수를 만났다고 말할 수 있다. 그러나 두 번째 행정부에서는 이 세력은 자신들의 주인을 만났다고 말해야 할 것이다.”

언제 정책이 어떻게 바뀔지 모르는 불확실성, 반기업인과 반기업정서로 무장한 대통령과 참모들 아래에서 기업인들이 투자하기를 주저하는 것은 당연하다. 실제로 민간기업의 투자 데이터를 보면, 물가상승률을 감안한 민간기업의 투자는 1941년까지 1929년 수준을 회복하지 못했다. 대체투자를 초과한 순(純)투자는 대공황 기간의 대부분에 걸쳐 제로(0) 이하로 떨어짐으로써 사실상 마이너스 투자 상태가 되었다. 경기가 기력을 회복하지 못하고 대공황이 장기간 이어진 결정적 요인은 바로 이 자본 파업(capital strike)에 있다는 지적이 나오는 이유이다.

뉴딜의 뒷모습

대공황과 관련해서는 앞서 자신의 작물을 갈아 엎는 농부의 이야기와 유사한 장면들이 등장한다. 존 스타인 벡의 고전적 소설 《분노의 포도》에 나오는 장면이 그렇다.

〈감자들이 떠내려 가고, 수많은 돼지들이 구덩이 안에 묻혀 폐사당하고, 산더미처럼 쌓인 오렌지 더미에서는 악취가 나는 썩은 물이 줄줄 흘러내리고 있다. 그리고 이렇게 음식물을 고의로 폐기하는 장면을 굶주린 미국인들이 분노에 가득 차서 지켜보고 있다.〉

혹자는 이 소설이 1930년대 이윤추구 자본주의를 고발한 것이라고 하지만, 사실은 이런 장면도 자본주의 시장경제 때문이 아니라 뉴딜 정책 때문이라는 것이 진실이다.

루스벨트는 위기에 처한 농부들을 돕기 위해 보조금을 지원하였는데, 이것은 자연스럽게 농작물의 과잉공급으로 이어지게 된다. 결국 뉴딜 정책 입안자들은 생산량을 제한해 농산물 가격을 올리기 위해서는 이미 심은 농작물을 파헤쳐버리는 것이 유일한 선택이라고 생각했다. 그들은 100만명의 면화 재배자들을 등록시킨 후 거의 1000만 에이커(4만469km2)의 농경지를 파헤치도록 하고 1억 달러를 지불했다. 양돈업자에게는 600만 마리의 새끼 돼지를 모두 폐기처분하도록 하고 그 대금을 지불했으며, 과일은 과수원에서 그냥 썩도록 내버려두었다.

뉴딜을 통한 대규모 공공사업 등 고용창출 계획도 마찬가지였다. 소위 ‘꿈의 도시’를 건설한다는 거창한 목표 아래 네브래스카주의 한 강변에 그럴듯한 목가적 도시를 건설했지만, 아무도 살지 않는 유령도시가 되었다. 이런 사례들은 ‘신성한 뉴딜’이라는 신화 뒤에 감춰진 민낯의 일부에 불과하다.

시장경제가 답이다

경기가 후퇴하고 불황의 우려가 일자 우리 사회에 뉴딜의 신화가 진실인 것처럼 다시 등장하고 있는 것 같다. 신화는 신화일 뿐 사실은 그와 다르다. 대공황은 정부 정책의 잘못에서 비롯되었고, 처방이라고 내놓은 뉴딜은 대공황에서 미국을 구하지 못했다는 것이 진실이다. 오히려 뉴딜은 불황을 대공황으로 전환시키고 회복을 더디게 만들어 국민의 고통을 증가시키고 연장시켰을 뿐이다. 그 과정에서 국민의 기본권과 재산권, 그리고 자유가 심각하게 침해되었음은 물론이다.

경기 후퇴와 불황에 대한 처방은 1929년의 대공황과 뉴딜에서 찾을 것이 아니라 불과 2년 만에 종식된 1920년대 초반의 공황에서 찾는 것이 낫다. 이때의 처방전은 한마디로 ‘시장경제’이다. 물가와 임금 등 가격이 자유롭게 결정되도록 하고, 시장과 기업에 대한 규제와 개입을 풀고, 국내외 기업 간 경쟁을 강화하며, 과감한 감세(減稅)와 함께 작은 정부로 가는 것이 불황을 조기(早期)에 끝내고 경제에 활력을 불어넣는 길이다.⊙