⊙ 아베, 중국과 통화 스와프 협정 체결, 자위대 호르무즈해 파병 등 적극 행보

⊙ 아베 집안의 할아버지 아베 간은 군국주의 반대했던 정치인… 외할아버지 기시 노부스케는 脫美 自主정책 주장

⊙ “메이지 선조들을 본받아 어떤 곤란에도 기죽지 말고 현재를 뛰어넘어 미래를 개척하자”(아베의 메이지유신 150주년 기념사)

⊙ 5년 만에 권좌 복귀한 후 일본 헌정사상 최장수 총리 된 아베, 풀뿌리 보수운동 통해 개헌 분위기 조성하는 중

成熙曄

1963년생. 서울대 자연과학대학 화학과 졸업, 동아대 국제학 석사, 부경대 국제학 박사(일본근대사 전공) / 동서대 국제지역연구과 초빙교수. 現 부경대 일어일문학부 일본학 강사 / 저서 《조용한 혁명: 메이지유신과 일본의 건국》

⊙ 아베 집안의 할아버지 아베 간은 군국주의 반대했던 정치인… 외할아버지 기시 노부스케는 脫美 自主정책 주장

⊙ “메이지 선조들을 본받아 어떤 곤란에도 기죽지 말고 현재를 뛰어넘어 미래를 개척하자”(아베의 메이지유신 150주년 기념사)

⊙ 5년 만에 권좌 복귀한 후 일본 헌정사상 최장수 총리 된 아베, 풀뿌리 보수운동 통해 개헌 분위기 조성하는 중

成熙曄

1963년생. 서울대 자연과학대학 화학과 졸업, 동아대 국제학 석사, 부경대 국제학 박사(일본근대사 전공) / 동서대 국제지역연구과 초빙교수. 現 부경대 일어일문학부 일본학 강사 / 저서 《조용한 혁명: 메이지유신과 일본의 건국》

- 육상자위대를 사열하는 아베 신조 일본 총리. 사진=뉴시스/AP

우리가 ‘토착왜구척결’이라는 우스꽝스럽기 그지없는 반(反)문명적 소동과 출구(出口)도 대책도 없는 대일(對日)강경책에 빠져 자족(自足)하고 있는 동안, 아베 신조(安倍晉三) 총리의 일본은 ‘잃어버린 30년’으로부터의 탈출을 넘어 이제는 ‘새로운 나라, 일본’을 향해 전진해가고 있다.

그래서인지 요즘 일본 국내에서는 물론이고 국제사회를 향한 아베 총리의 정치적 언행에는 자신감이 넘쳐난다. 자신과 부인, 자유민주당과 내각 주요 자리에 포진해 있는 측근들의 스캔들이 이어지고 있음에도 불구하고 그의 지지율은 크게 흔들리지 않고 있다. 야당 의원들의 공세에 반격하는 그의 목소리는 단호하고 자신감이 넘친다. 중국 시진핑(習近平) 주석과의 회담 때에는 면전에서 홍콩과 신장 위구르 지역의 인권 문제를 거론했다. 이례적으로 신속하게 결정한 해상자위대의 중동(中東) 파병에 대해서는 미국과 상관없는 ‘독자적인 파병’이라고 선언했다.

국내 언론 보도만 보면 아베 총리는 국제적으로 따돌림이라도 당하고 있는 것 같다. 실상은 정반대이다. 일본과 중국의 관계는 2012년 일본의 센카쿠(尖閣)열도 국유화 조치 이후 최악의 상태에 빠져 있었지만, 2년 전 베이징(北京) 정상회담에서 두 나라는 2000억 위안에 달하는 대규모 통화 스와프 협정을 체결했다. 2019년 6월 도쿄 G20정상회의에서의 정상회담, 2019년 12월 베이징 정상회담을 거쳐 오는 4월에는 도쿄에서 ‘벚꽃 정상회담’이 예정되어 있다. 지난 1월 호르무즈 해협에 해상자위대를 파병할 때에는 19년 만에 일본을 방문한 이란의 로하니 대통령에게 ‘일본 선박의 안전 확보를 위한 불가피한 조치’임을 미리 설명하고 양해를 구했다. 치밀한 일본식 ‘네마와시(‘사전조정’을 의미하는 일본어)’ 외교에 로하니 대통령도 별다른 이견(異見)을 내놓지 않았다. 도미닉 라브 영국 외교장관과 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 일본 외상은 2월 초 도쿄(東京)에서 만나 두 나라의 경제적 동반자 관계 구축, 북핵(北核)과 인도태평양 지역의 해양안전보장 등에 관해 공동으로 대처해나가기로 합의했다.

아베의 ‘새로운 나라, 일본’

아베 총리가 추구하는 ‘새로운 나라, 일본’ 구상은 아베 정부의 국가전략과 대외(對外)정책을 이해하는 데 매우 중요하다. 이 구상은 아베의 ‘극우(極右) 성향’에서 나온 것이 아니다. 아베 총리의 이 구상은 1990년대 동유럽 공산주의 국가들이 몰락하면서 동반 몰락한 자민당 정권과 일본 보수주의의 재건과 밀접한 관련이 있다. 국제정치적으로는 미국이 구축한 전후(戰後) 동북아 질서에서 벗어나 기시 노부스케(岸信介) 전 총리의 자주(自主)노선을 계승하고, 뉴딜주의자들의 강요에 의해 만들어진 현행 헌법을 개정하고, 최종적으로는 국제사회에서 일본의 독자적인 역할을 확대하려는 아베 총리의 야심 찬 국가전략이 담겨 있다.

2012년 민주당으로부터 정권을 다시 탈환한 아베 총리는 기회가 있을 때마다 메이지유신의 선구자인 요시다 쇼인(吉田松陰)과 다카스기 신사쿠(高杉晋作)를 자신의 정신적 스승이라며 각별한 존경심을 표시해왔다. 메이지유신(明治維新) 150주년이 되는 2018년에는 자신이 꼭 총리가 되어 그 기념식을 열고 싶다는 생각도 종종 밝혔다. 이런 언행을 보면 아베 총리는 150여 년 전 조슈(長州・지금의 야마구치현) 사무라이들이 절체절명의 국가위기 상황 속에서 메이지유신을 결행해 새로운 나라를 만들었듯이, 21세기 일본을 새로운 나라로 만드는 또 하나의 유신을 일으키는 것이 자신의 역사적 사명이라고 다짐하고 있는지도 모른다. 아베 신조 총리의 정치적 혈통에는 선대의 조슈 사무라이들이 물려준 유신의 DNA가 연면히 흐르고 있는 듯하다. 아베 총리의 지역구인 시모노세키도 야마구치현, 즉 옛 조슈 지역으로 다카스기 신사쿠, 사카모토 료마(坂本龍馬) 등이 활약했던 곳이다.

아베 집안, 1878년부터 정치 시작

누가 봐도 아베가(家)는 일본 최고, 최대의 정치 명문이다. 그 원천은 할아버지 아베 간(安倍寬)에서 시작하지만, 더 높게 잡으면 아베 간의 큰 아버지 격인 아베 신타로(愼太郞)에까지 거슬러 올라갈 수 있다. 아베 신타로는 1878년 7월 공포된 태정관(太政官・메이지 초기에 있던 관직으로 총리에 해당)의 부현회(府縣會) 규칙에 따라 구성된 제1대 야마구치(山口) 현의원으로 활동했다. 일찍 세상을 뜨는 바람에 별다른 족적을 남기지는 못했지만, 아베 집안의 정치 참여는 1878년부터 시작된 셈이다.

아베가의 고향은 지금의 야마구치현 나가토(長門)시 서쪽에 있는 조그만 어촌마을인 오쓰군(大津郡) 유야초(油谷町)이다. 옛 이름은 오쓰군 헤키촌인데, 시모노세키역에서 산인선(山陰線)을 타고 1시간 정도 가야 할 정도로 한적한 시골 어촌마을이다. 아베가는 이 지역에서 대대로 간장을 만드는 양조업을 하면서 상당히 많은 논밭과 산림을 가진 지주였다. 이 지역 주민 중 상당수가 아베가와 경제적인 관계를 맺고 있었다.

아베 간의 친아버지는 효스케(彪助)이다. 그는 아베 신타로가 1882년 32세의 젊은 나이에 세상을 뜬 후, 아베 신타로의 여동생 다메와 결혼해 아베 집안을 이었다. 아베 간은 이 두 사람 사이에서 1894년 4월 29일 태어났다. 효스케는 아베 간이 태어난 지 1년 뒤 세상을 떠났다. 아베 간의 아내는 청일전쟁 당시 일본 육군 혼성9사단장으로 경복궁을 점령했던 오시마 요시마사(大島義昌) 육군대장의 딸이다. 두 사람 사이에서 태어난 아들이 일본 외무대신 등을 역임한 아베 신타로(安倍晉太郞)이다.

아베 총리의 할아버지 간은 1930년대에 중의원(衆議員・하원의원)을 지냈다. 그는 군국주의가 기승을 부리던 이른바 쇼와파시즘 시기에 정치활동을 하면서도 빈부(貧富) 격차의 해소, 반전평화(反戰平和)를 주장했던 반골(反骨) 기질이 강한 정치인이었다. 당시는 군부(軍部)의 영향 아래서 국회의 기능이 사실상 마비되던 시기였기 때문에 그의 의정활동에 관해서는 알려진 게 거의 없다. 다만 서민들의 삶을 고민하는 청렴한 정치인이어서 ‘오쓰 성인(大津聖人)’ ‘이마쇼인(今松陰・이 시대의 요시다 쇼인)’ 등으로 불릴 정도였다고 한다.

기시 노부스케

잘 알려져 있듯이 아베의 외할아버지는 기시 노부스케 전 총리이다. 간과 같은 야마구치현 출신의 수재로 도쿄대 법학부를 나와 농상무성・상공성에 들어간 뒤 ‘혁신관료(革新官僚)’로 승승장구했다. 혁신관료란 군부의 침략정책을 뒷받침하기 위해 경제・산업을 군수동원체제로 몰고 갔던 당시의 엘리트 경제관료를 말한다. 기시는 1936년 만주국으로 부임, ‘산업개발5개년계획’을 추진했다. 이 계획은 후일 박정희(朴正熙) 대통령의 경제개발5개년계획에 많은 영향을 주었다.

기시는 1941년 10월에는 도조 히데키(東條英機) 내각에 상공대신으로 입각했다. 아베 간이 재선된 1942년, 그는 중의원 선거에 출마해 당선되면서 정치인으로 변신했다. 하지만 1944년 사이판 함락 후 조기종전(早期終戰)과 내각 사퇴를 요구하다가 도조 히데키 총리와 대립했다.

이후 기시는 낙향해서 ‘보초존양동지회’라는 모임을 만들어 도조의 정치노선에 반대하는 운동을 펼쳤다. 그때 아베 간은 결핵에 걸려 요양 중이었는데 어느 날 갑자기 기시가 문병을 왔다. 두 사람은 그때 처음이자 마지막으로 깊은 대화를 나누었다. 6개월 후 아베 간은 세상을 떠났다. 6년 뒤인 1951년 아베 간의 외아들 신타로와 기시의 장녀 요코가 결혼했다.

기시는 패전 후 A급 전범(戰犯)으로 분류되어 스가모(巢鴨)형무소에서 3년 반 동안 복역했다. 하지만 도조 히데키에 반대해 도조 내각 총사퇴를 이끌어낸 점 등이 참작되어 1948년 12월 24일 불기소처분을 받고 풀려났다. 도조 히데키 등에 대한 사형이 집행된 다음 날이었다.

기시 노부스케는 1952년 샌프란시스코 강화조약의 체결을 계기로 복권된 뒤 ‘일본재건연맹’을 결성했다. 기시는 이 조직의 회장으로서 ‘자주헌법’ ‘자주군비’ ‘자주외교’ 등 세 개의 자주노선을 내걸고 1953년 선거에 참여했지만 참패했다. 요시다 시게루(吉田茂) 당시 총리의 반대로 자유당 입당마저 거절되자 그는 하토야마 이치로(鳩山一郞) 등과 함께 1954년 11월 일본민주당을 결성했다. 1955년 민주당과 자유당이 합쳐 보수통합정당인 자유민주당이 되자, 기시는 초대(初代) 간사장(幹事長)이 됐다. 1957년 총리가 되었고 1960년 미일안전보장조약을 개정한 뒤 사퇴했다. 그의 동생 사토 에이사쿠(佐藤榮作)도 제61~63대 총리를 지냈다.

전후(戰後) 일본의 외교노선을 논할 때 요시다 노선과 하토야마 노선의 대립으로 설명하는 경우가 많다. 요시다 노선은 미일군사동맹을 바탕으로 하는 미국 중시 외교노선을 가리킨다. 하토야마 노선은 미국의 정치적・군사적 영향력에서 벗어나려는 독자적인 외교노선, 아시아 중시 외교노선을 말한다.

하지만 자주노선이든 미국 중시 노선이든 모두 보수정당인 자민당 내 두 거대 파벌 간의 정책적 경쟁에서 나온 것이다. 겉보기에는 도저히 화해할 수 없는 정치노선 대립으로 보이지만, 오히려 이처럼 서로 대립되는 정책을 하나의 보수정당 안에 포용할 수 있었던 것이야말로 ‘55년 체제’의 원동력이었다. 이 ‘55년 체제’를 바탕으로 보수 자민당은 장기 집권의 토대를 마련할 수 있었다.

‘회천의 기수’ 다카스기 신사쿠에게서 이름 따온 아베 신조

일본에는 예부터 자식의 이름을 지을 때 존경하는 인물의 이름에서 한 자를 따 짓는 풍습이 있다. 봉건시대에는 번주(藩主)가 총애하는 가신(家臣)에게 자기 이름 중 한 자를 선물로 주기도 했다. 이를 편휘(偏諱)라고 한다. 아베 신조 총리의 할아버지 간은 아들 신타로(晉太郞)의 이름을 지을 때, 그가 존경하던 다카스기 신사쿠의 이름에서 ‘신(晉)’ 자를 따서 지었다. 아베 총리의 아버지 신타로 역시 아들의 이름을 지을 때 다카스기 신사쿠의 ‘신’ 자를 집어넣었다.

다카스기 신사쿠는 메이지유신 전 조슈의 상급 사무라이로 ‘회천(回天)의 기수(旗手)’라는 별명으로 널리 알려져 있다. 조슈는 메이지유신의 기치가 된 존왕양이(尊王攘夷)운동에 가장 앞장섰던 번(藩)이었다. 이 과정에서 조슈번의 젊은 사무라이들이 많이 희생되었다.

1864년 9월 조슈번은 양이를 실천한다며 서양 함선들을 공격했다가 영국 등 서양 5개 나라 함대의 공격을 받았다. 시모노세키 시가지가 불타고 해안포대가 점령당하자 조슈번은 항복할 수밖에 없었다. 엎친 데 덮친 격으로 막부의 토벌까지 받게 되자 조슈 내 존왕양이파는 궤멸 위기에 처했다. 조슈번 정부의 주도권은 친(親)막부파에게 넘어갔다.

이때 나타난 사람이 바로 다카스기 신사쿠이다. 그는 사무라이만이 아니라 평민은 물론 천민까지도 포함하는 다양한 계층으로 조직된 민병대 성격의 기병대(奇兵隊)를 결성, 친막부 번정부를 타도하기 위한 쿠데타를 일으켰다. 불과 80명 병력으로의 거사였다. 이때 활약한 사람이 후일 일본 정계의 거물이 되는 이토 히로부미(伊藤博文), 을미사변을 저지른 미우라 고로(三浦梧樓) 등이었다. 이들의 거사가 성공한 덕분에 조슈번은 체제를 정비하고 후일 메이지유신의 주역이 될 수 있었다. 다카스기 신사쿠를 ‘회천의 기수’라고 부르는 것도 이 때문이다.

도사(土佐)의 사카모토 료마처럼 다카스기 신사쿠도 메이지유신의 성공을 보지는 못했다. 유신을 반 년 정도 앞둔 1867년 5월 폐결핵으로 세상을 떠난 것이다.

이런 연유로 조슈 사람 중에는 다카스기 신사쿠를 흠모하는 사람이 많다. 아베 집안처럼 다카스기 신사쿠의 고향도 나가토이다. 아베 집안의 정치인이라면 그를 좋아하지 않을 수 없는 것이다. 아베 간이 아들 신타로의 이름을 지을 때, 그리고 신타로가 아들 신조의 이름을 지을 때 다카스기 신사쿠의 이름에서 ‘신’ 자를 가져온 것은 그들이 다카스기 신사쿠를 얼마나 자랑스럽게 생각하는지, 자신들이 조슈 사무라이의 후예라는 사실에 대해 얼마나 큰 자부심을 가지고 있는지를 잘 보여준다.

조슈는 메이지유신 이후 일본 정치를 좌지우지했다. 총리를 역임한 인물만도 이토 히로부미(1·5·7·10대. 초대 조선통감), 야마가타 아리토모(山縣有朋, 3·9대), 가쓰라 다로(桂太郞, 11·13·15대), 데라우치 마사타케(寺內正毅, 18대. 초대 조선 총독), 다나카 기이치(田中義一, 26대), 기시 노부스케(56·57대), 사토 에이사쿠(61·62·63대), 아베 신조(90·96·97·98대) 등 8명이다. 이들이 역임한 대수(代數)를 합치면 모두 20회로 역대 일본 총리 중 25% 이상이 조슈 출신인 셈이다.

아베의 일본 그리고 또 하나의 유신

2018년, 2019년에 이어 올해도 일본은 ‘아베의 해’로 기록될 것 같다. 아베 총리는 몇 년 전부터 메이지유신 150주년을 맞이하는 2018년에 조슈(야마구치) 출신인 자신이 꼭 일본의 총리가 되어 기념식을 열고 싶다고 말해왔다. 실제로 그는 자민당 총재 3선 연임에 성공, 2018년 10월 23일 메이지유신 150주년 기념식을 주관했다. 메이지유신 50주년, 100주년 기념식 때도 조슈 출신인 사토 에이사쿠(아베 신조 총리의 작은 외할아버지)가 총리였다. 메이지유신 150주년 기념식에서 아베 총리는 “세계를 향해 새로운 시대의 문을 연 메이지 선조들을 본받아 어떤 곤란에도 기죽지 말고 현재를 뛰어넘어 미래를 개척하자”고 말했다.

아베 총리는 2019년 11월 20일 재임기간 2887일을 기록, 역대 최장수 총리였던 가쓰라 다로의 기록을 갈아치웠다. 우리에게는 가쓰라-태프트조약으로 널리 알려져 있는 가쓰라 다로는 1901~1908년까지 2886일 동안 총리로 재임했다. 1885년 초대 총리를 맡았던 이토 히로부미 이래 일본 헌정사상 최장수 총리가 된 것이다. 아베의 재임기간은 8년이 채 되지 않는 기간이지만 내각책임제를 채택하고 있는 자유민주주의 국가에서는 세우기 쉽지 않은 기록이다.

2020년에는 도쿄올림픽이 기다리고 있다. 새해가 되자마자 일본 곳곳에서는 도쿄올림픽 성공을 기원하는 행사가 열리고 있다.

아베의 풀뿌리 보수운동

아베 신조 총리는 2006년 9월, 48세의 젊은 나이로 제90대 총리에 취임했다. 하지만 불과 1년 후 그는 ‘건강상의 이유’를 내세우며 도망치듯 총리직에서 물러났다.

그러나 2020년의 아베 총리는 2007년의 아베가 아니다. 총리직에서 물러난 뒤 5년 동안 아베는 절치부심하며 세습정치인이라는 이미지를 벗고 자신의 독자적인 정치기반을 만들었다. 냉전체제의 붕괴와 함께 무너진 자민당의 정치적 뿌리를 다시 세우기 위해 사상운동・조직운동을 시작했다. ‘새로운 나라, 일본’을 만들겠다는 비전 아래 구체적인 정책 목표들도 제시했다. 이를 위해 그는 외할아버지 기시 노부스케가 처음 주장했던 세 개의 자주 노선을 끌어들였다. 이전부터 관계하고 있던 역사 문제와 교과서 문제 관련 단체와 의원모임, 납북일본인귀환의원모임 등은 물론 진정한 보수정책연구회(2007년 설립), 창생일본(2010년 설립) 등 새로 만들어진 단체들에도 적극적으로 참여했다. ‘전후 체제로부터의 탈출’을 최종목표로 내세우면서도 우선 실현해야 할 당면과제로는 ‘사회주의적이고 전체주의적 체질을 가진 민주당 정부’로부터의 정권 탈환이라는 목표를 내세웠다. 진정한 보수정책연구회와 창생일본 소속 의원들은 2012년 자민당 총재 선거에서 아베를 당선시킨 핵심 기반이 되었다. 이어 아베는 민주당 정권의 실정(失政)에 싫증이 난 일본 국민들의 선택을 받아 정권을 재탈환하는 데 성공했다. 이런 과정을 거치며 아베 총리는 이전의 아베와는 전혀 다른 정치인으로 다시 태어났다. 이후 그는 총리직을 3연임(제96~98대)하고 있다.

지금 아베 총리가 추구하고 있는 정치적 목표는 그가 자민당 정권을 탈환하기 위해 보낸 절치부심의 5년을 보면 정확하게 알 수 있다. 그 5년 동안 그는 아래에서부터 사상적・조직적 보수재건운동을 전개했다. 그가 존경하는 요시다 쇼인이 주장하고 다카스기 신사쿠가 실천에 옮겼던 ‘초망굴기(草莽屈起)’를 연상케 하는 대목이다. 이 풀뿌리 보수운동이 아베 총리를 만든 근원적인 힘이다.

2020년 새해를 맞이하자마자 아베 총리는 일본을 ‘새로운 나라’로 이끌어가기 위한 시동을 다시 걸었다. 헌법개정을 위해 전국의 자민당 풀뿌리 조직을 활용하여 국민을 설득하겠다는 목표를 세우고 전국의 자민당 지방조직을 토대로 시민들 속으로 들어가는 정치적・사상적 운동을 펼쳐나가고 있는 것이다. 많은 사람이 도쿄올림픽 뒤 일본 헌법 제9조와 헌법개정 절차를 수정하는 헌법개정안이 통과될 것이라고 예측하면서 일본 사회의 우경화(右傾化)를 우려하고 있다. 하지만 지금 우리가 개헌 문제보다 더 주목해야 할 것은 바로 아베 총리가 추진하고 있는 새로운 사상운동 조직운동으로서의 보수재건운동이다.

목전으로 다가온 평화헌법 개정

일본 사회는 겉으로 잘 드러나지 않지만 우리보다 훨씬 더 다양한 사상과 주체들이 서로 견제하면서 자유민주주의의 기본적 가치와 법치주의적 전통을 잘 지켜가고 있는 문명사회이다. 전후(戰後) 70여 년 동안 지금의 평화헌법이 단 한 글자도 수정되지 않고 그대로 유지될 수 있었던 것도 이 풀뿌리 시민사회에서 전쟁체험 세대가 평화헌법을 지키려 분투 노력해왔기 때문이다.

아베 총리는 자민당 정권이 중의원(衆議院・하원)과 참의원(參議院・상원)에서 개헌 가능한 의석을 확보한다고 해도 풀뿌리에서 버티고 있는 다수 국민의 생각을 바꾸지 못하면 개헌이 불가능하다는 사실을 잘 알고 있다. 이 때문에 도쿄올림픽이라는 국민축제를 앞둔 지금을 호기로 삼아 전 국민을 대상으로 개헌을 위한 사상적 기반을 만드는 큰 작업에 나선 것이다. 아베 총리의 ‘새로운 나라, 일본’의 운명 역시 최종적으로는 이 사상적 전장에서 판가름 날 것이다.

역대 자민당 정권은 겉으로는 헌법개정과 전후체제 청산을 주장해왔지만, 실제로는 지지층 결집을 위한 주장에 그치는 경우가 많았다. 하지만 2020년의 아베 총리는 다르다. 그는 진짜로 헌법개정을 목표로 삼아 앞으로 나아가고 있다. 일본의 전쟁체험 세대들이 풀뿌리에서부터 강건하게 지켜온 평화주의 전통과 저항정신도 이런 방식의 사상적 전투에서 얼마나 더 버틸 수 있을지 알 수 없다. 조슈 사무라이의 후예로서 또 한 번의 유신을 통해 ‘새로운 나라 일본’을 만들려는 아베의 대망(大望)이 정말로 실현되는 순간이 조만간 도래할지도 모른다.⊙

그래서인지 요즘 일본 국내에서는 물론이고 국제사회를 향한 아베 총리의 정치적 언행에는 자신감이 넘쳐난다. 자신과 부인, 자유민주당과 내각 주요 자리에 포진해 있는 측근들의 스캔들이 이어지고 있음에도 불구하고 그의 지지율은 크게 흔들리지 않고 있다. 야당 의원들의 공세에 반격하는 그의 목소리는 단호하고 자신감이 넘친다. 중국 시진핑(習近平) 주석과의 회담 때에는 면전에서 홍콩과 신장 위구르 지역의 인권 문제를 거론했다. 이례적으로 신속하게 결정한 해상자위대의 중동(中東) 파병에 대해서는 미국과 상관없는 ‘독자적인 파병’이라고 선언했다.

국내 언론 보도만 보면 아베 총리는 국제적으로 따돌림이라도 당하고 있는 것 같다. 실상은 정반대이다. 일본과 중국의 관계는 2012년 일본의 센카쿠(尖閣)열도 국유화 조치 이후 최악의 상태에 빠져 있었지만, 2년 전 베이징(北京) 정상회담에서 두 나라는 2000억 위안에 달하는 대규모 통화 스와프 협정을 체결했다. 2019년 6월 도쿄 G20정상회의에서의 정상회담, 2019년 12월 베이징 정상회담을 거쳐 오는 4월에는 도쿄에서 ‘벚꽃 정상회담’이 예정되어 있다. 지난 1월 호르무즈 해협에 해상자위대를 파병할 때에는 19년 만에 일본을 방문한 이란의 로하니 대통령에게 ‘일본 선박의 안전 확보를 위한 불가피한 조치’임을 미리 설명하고 양해를 구했다. 치밀한 일본식 ‘네마와시(‘사전조정’을 의미하는 일본어)’ 외교에 로하니 대통령도 별다른 이견(異見)을 내놓지 않았다. 도미닉 라브 영국 외교장관과 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 일본 외상은 2월 초 도쿄(東京)에서 만나 두 나라의 경제적 동반자 관계 구축, 북핵(北核)과 인도태평양 지역의 해양안전보장 등에 관해 공동으로 대처해나가기로 합의했다.

아베의 ‘새로운 나라, 일본’

아베 총리가 추구하는 ‘새로운 나라, 일본’ 구상은 아베 정부의 국가전략과 대외(對外)정책을 이해하는 데 매우 중요하다. 이 구상은 아베의 ‘극우(極右) 성향’에서 나온 것이 아니다. 아베 총리의 이 구상은 1990년대 동유럽 공산주의 국가들이 몰락하면서 동반 몰락한 자민당 정권과 일본 보수주의의 재건과 밀접한 관련이 있다. 국제정치적으로는 미국이 구축한 전후(戰後) 동북아 질서에서 벗어나 기시 노부스케(岸信介) 전 총리의 자주(自主)노선을 계승하고, 뉴딜주의자들의 강요에 의해 만들어진 현행 헌법을 개정하고, 최종적으로는 국제사회에서 일본의 독자적인 역할을 확대하려는 아베 총리의 야심 찬 국가전략이 담겨 있다.

2012년 민주당으로부터 정권을 다시 탈환한 아베 총리는 기회가 있을 때마다 메이지유신의 선구자인 요시다 쇼인(吉田松陰)과 다카스기 신사쿠(高杉晋作)를 자신의 정신적 스승이라며 각별한 존경심을 표시해왔다. 메이지유신(明治維新) 150주년이 되는 2018년에는 자신이 꼭 총리가 되어 그 기념식을 열고 싶다는 생각도 종종 밝혔다. 이런 언행을 보면 아베 총리는 150여 년 전 조슈(長州・지금의 야마구치현) 사무라이들이 절체절명의 국가위기 상황 속에서 메이지유신을 결행해 새로운 나라를 만들었듯이, 21세기 일본을 새로운 나라로 만드는 또 하나의 유신을 일으키는 것이 자신의 역사적 사명이라고 다짐하고 있는지도 모른다. 아베 신조 총리의 정치적 혈통에는 선대의 조슈 사무라이들이 물려준 유신의 DNA가 연면히 흐르고 있는 듯하다. 아베 총리의 지역구인 시모노세키도 야마구치현, 즉 옛 조슈 지역으로 다카스기 신사쿠, 사카모토 료마(坂本龍馬) 등이 활약했던 곳이다.

아베 집안, 1878년부터 정치 시작

누가 봐도 아베가(家)는 일본 최고, 최대의 정치 명문이다. 그 원천은 할아버지 아베 간(安倍寬)에서 시작하지만, 더 높게 잡으면 아베 간의 큰 아버지 격인 아베 신타로(愼太郞)에까지 거슬러 올라갈 수 있다. 아베 신타로는 1878년 7월 공포된 태정관(太政官・메이지 초기에 있던 관직으로 총리에 해당)의 부현회(府縣會) 규칙에 따라 구성된 제1대 야마구치(山口) 현의원으로 활동했다. 일찍 세상을 뜨는 바람에 별다른 족적을 남기지는 못했지만, 아베 집안의 정치 참여는 1878년부터 시작된 셈이다.

아베가의 고향은 지금의 야마구치현 나가토(長門)시 서쪽에 있는 조그만 어촌마을인 오쓰군(大津郡) 유야초(油谷町)이다. 옛 이름은 오쓰군 헤키촌인데, 시모노세키역에서 산인선(山陰線)을 타고 1시간 정도 가야 할 정도로 한적한 시골 어촌마을이다. 아베가는 이 지역에서 대대로 간장을 만드는 양조업을 하면서 상당히 많은 논밭과 산림을 가진 지주였다. 이 지역 주민 중 상당수가 아베가와 경제적인 관계를 맺고 있었다.

아베 간의 친아버지는 효스케(彪助)이다. 그는 아베 신타로가 1882년 32세의 젊은 나이에 세상을 뜬 후, 아베 신타로의 여동생 다메와 결혼해 아베 집안을 이었다. 아베 간은 이 두 사람 사이에서 1894년 4월 29일 태어났다. 효스케는 아베 간이 태어난 지 1년 뒤 세상을 떠났다. 아베 간의 아내는 청일전쟁 당시 일본 육군 혼성9사단장으로 경복궁을 점령했던 오시마 요시마사(大島義昌) 육군대장의 딸이다. 두 사람 사이에서 태어난 아들이 일본 외무대신 등을 역임한 아베 신타로(安倍晉太郞)이다.

아베 총리의 할아버지 간은 1930년대에 중의원(衆議員・하원의원)을 지냈다. 그는 군국주의가 기승을 부리던 이른바 쇼와파시즘 시기에 정치활동을 하면서도 빈부(貧富) 격차의 해소, 반전평화(反戰平和)를 주장했던 반골(反骨) 기질이 강한 정치인이었다. 당시는 군부(軍部)의 영향 아래서 국회의 기능이 사실상 마비되던 시기였기 때문에 그의 의정활동에 관해서는 알려진 게 거의 없다. 다만 서민들의 삶을 고민하는 청렴한 정치인이어서 ‘오쓰 성인(大津聖人)’ ‘이마쇼인(今松陰・이 시대의 요시다 쇼인)’ 등으로 불릴 정도였다고 한다.

기시 노부스케

|

| 아베 총리의 외할아버지인 기시 노부스케 前 총리. |

기시는 1941년 10월에는 도조 히데키(東條英機) 내각에 상공대신으로 입각했다. 아베 간이 재선된 1942년, 그는 중의원 선거에 출마해 당선되면서 정치인으로 변신했다. 하지만 1944년 사이판 함락 후 조기종전(早期終戰)과 내각 사퇴를 요구하다가 도조 히데키 총리와 대립했다.

이후 기시는 낙향해서 ‘보초존양동지회’라는 모임을 만들어 도조의 정치노선에 반대하는 운동을 펼쳤다. 그때 아베 간은 결핵에 걸려 요양 중이었는데 어느 날 갑자기 기시가 문병을 왔다. 두 사람은 그때 처음이자 마지막으로 깊은 대화를 나누었다. 6개월 후 아베 간은 세상을 떠났다. 6년 뒤인 1951년 아베 간의 외아들 신타로와 기시의 장녀 요코가 결혼했다.

기시는 패전 후 A급 전범(戰犯)으로 분류되어 스가모(巢鴨)형무소에서 3년 반 동안 복역했다. 하지만 도조 히데키에 반대해 도조 내각 총사퇴를 이끌어낸 점 등이 참작되어 1948년 12월 24일 불기소처분을 받고 풀려났다. 도조 히데키 등에 대한 사형이 집행된 다음 날이었다.

기시 노부스케는 1952년 샌프란시스코 강화조약의 체결을 계기로 복권된 뒤 ‘일본재건연맹’을 결성했다. 기시는 이 조직의 회장으로서 ‘자주헌법’ ‘자주군비’ ‘자주외교’ 등 세 개의 자주노선을 내걸고 1953년 선거에 참여했지만 참패했다. 요시다 시게루(吉田茂) 당시 총리의 반대로 자유당 입당마저 거절되자 그는 하토야마 이치로(鳩山一郞) 등과 함께 1954년 11월 일본민주당을 결성했다. 1955년 민주당과 자유당이 합쳐 보수통합정당인 자유민주당이 되자, 기시는 초대(初代) 간사장(幹事長)이 됐다. 1957년 총리가 되었고 1960년 미일안전보장조약을 개정한 뒤 사퇴했다. 그의 동생 사토 에이사쿠(佐藤榮作)도 제61~63대 총리를 지냈다.

전후(戰後) 일본의 외교노선을 논할 때 요시다 노선과 하토야마 노선의 대립으로 설명하는 경우가 많다. 요시다 노선은 미일군사동맹을 바탕으로 하는 미국 중시 외교노선을 가리킨다. 하토야마 노선은 미국의 정치적・군사적 영향력에서 벗어나려는 독자적인 외교노선, 아시아 중시 외교노선을 말한다.

하지만 자주노선이든 미국 중시 노선이든 모두 보수정당인 자민당 내 두 거대 파벌 간의 정책적 경쟁에서 나온 것이다. 겉보기에는 도저히 화해할 수 없는 정치노선 대립으로 보이지만, 오히려 이처럼 서로 대립되는 정책을 하나의 보수정당 안에 포용할 수 있었던 것이야말로 ‘55년 체제’의 원동력이었다. 이 ‘55년 체제’를 바탕으로 보수 자민당은 장기 집권의 토대를 마련할 수 있었다.

‘회천의 기수’ 다카스기 신사쿠에게서 이름 따온 아베 신조

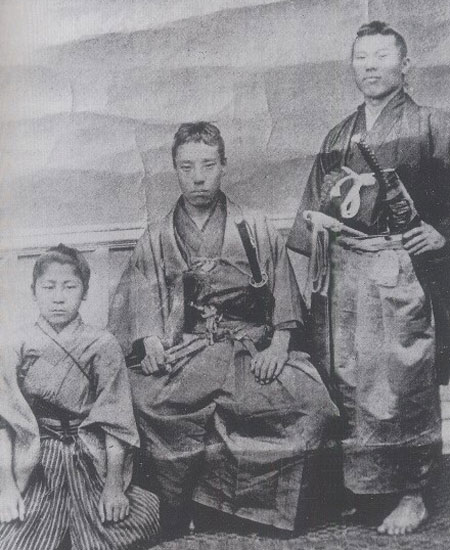

|

| ‘회천의 기수’ 다카스기 신사쿠(가운데). 오른쪽이 이토 히로부미다. |

다카스기 신사쿠는 메이지유신 전 조슈의 상급 사무라이로 ‘회천(回天)의 기수(旗手)’라는 별명으로 널리 알려져 있다. 조슈는 메이지유신의 기치가 된 존왕양이(尊王攘夷)운동에 가장 앞장섰던 번(藩)이었다. 이 과정에서 조슈번의 젊은 사무라이들이 많이 희생되었다.

1864년 9월 조슈번은 양이를 실천한다며 서양 함선들을 공격했다가 영국 등 서양 5개 나라 함대의 공격을 받았다. 시모노세키 시가지가 불타고 해안포대가 점령당하자 조슈번은 항복할 수밖에 없었다. 엎친 데 덮친 격으로 막부의 토벌까지 받게 되자 조슈 내 존왕양이파는 궤멸 위기에 처했다. 조슈번 정부의 주도권은 친(親)막부파에게 넘어갔다.

이때 나타난 사람이 바로 다카스기 신사쿠이다. 그는 사무라이만이 아니라 평민은 물론 천민까지도 포함하는 다양한 계층으로 조직된 민병대 성격의 기병대(奇兵隊)를 결성, 친막부 번정부를 타도하기 위한 쿠데타를 일으켰다. 불과 80명 병력으로의 거사였다. 이때 활약한 사람이 후일 일본 정계의 거물이 되는 이토 히로부미(伊藤博文), 을미사변을 저지른 미우라 고로(三浦梧樓) 등이었다. 이들의 거사가 성공한 덕분에 조슈번은 체제를 정비하고 후일 메이지유신의 주역이 될 수 있었다. 다카스기 신사쿠를 ‘회천의 기수’라고 부르는 것도 이 때문이다.

도사(土佐)의 사카모토 료마처럼 다카스기 신사쿠도 메이지유신의 성공을 보지는 못했다. 유신을 반 년 정도 앞둔 1867년 5월 폐결핵으로 세상을 떠난 것이다.

이런 연유로 조슈 사람 중에는 다카스기 신사쿠를 흠모하는 사람이 많다. 아베 집안처럼 다카스기 신사쿠의 고향도 나가토이다. 아베 집안의 정치인이라면 그를 좋아하지 않을 수 없는 것이다. 아베 간이 아들 신타로의 이름을 지을 때, 그리고 신타로가 아들 신조의 이름을 지을 때 다카스기 신사쿠의 이름에서 ‘신’ 자를 가져온 것은 그들이 다카스기 신사쿠를 얼마나 자랑스럽게 생각하는지, 자신들이 조슈 사무라이의 후예라는 사실에 대해 얼마나 큰 자부심을 가지고 있는지를 잘 보여준다.

조슈는 메이지유신 이후 일본 정치를 좌지우지했다. 총리를 역임한 인물만도 이토 히로부미(1·5·7·10대. 초대 조선통감), 야마가타 아리토모(山縣有朋, 3·9대), 가쓰라 다로(桂太郞, 11·13·15대), 데라우치 마사타케(寺內正毅, 18대. 초대 조선 총독), 다나카 기이치(田中義一, 26대), 기시 노부스케(56·57대), 사토 에이사쿠(61·62·63대), 아베 신조(90·96·97·98대) 등 8명이다. 이들이 역임한 대수(代數)를 합치면 모두 20회로 역대 일본 총리 중 25% 이상이 조슈 출신인 셈이다.

아베의 일본 그리고 또 하나의 유신

|

| 아베 총리가 헌정사상 최장수 총리가 됐음을 알리는 일본 자민당 당보. |

아베 총리는 2019년 11월 20일 재임기간 2887일을 기록, 역대 최장수 총리였던 가쓰라 다로의 기록을 갈아치웠다. 우리에게는 가쓰라-태프트조약으로 널리 알려져 있는 가쓰라 다로는 1901~1908년까지 2886일 동안 총리로 재임했다. 1885년 초대 총리를 맡았던 이토 히로부미 이래 일본 헌정사상 최장수 총리가 된 것이다. 아베의 재임기간은 8년이 채 되지 않는 기간이지만 내각책임제를 채택하고 있는 자유민주주의 국가에서는 세우기 쉽지 않은 기록이다.

2020년에는 도쿄올림픽이 기다리고 있다. 새해가 되자마자 일본 곳곳에서는 도쿄올림픽 성공을 기원하는 행사가 열리고 있다.

아베의 풀뿌리 보수운동

|

| 아베 신조 일본 총리는 지난 1월 6일 새해를 맞아 이세 신궁을 참배했다. 사진=뉴시스/AP |

그러나 2020년의 아베 총리는 2007년의 아베가 아니다. 총리직에서 물러난 뒤 5년 동안 아베는 절치부심하며 세습정치인이라는 이미지를 벗고 자신의 독자적인 정치기반을 만들었다. 냉전체제의 붕괴와 함께 무너진 자민당의 정치적 뿌리를 다시 세우기 위해 사상운동・조직운동을 시작했다. ‘새로운 나라, 일본’을 만들겠다는 비전 아래 구체적인 정책 목표들도 제시했다. 이를 위해 그는 외할아버지 기시 노부스케가 처음 주장했던 세 개의 자주 노선을 끌어들였다. 이전부터 관계하고 있던 역사 문제와 교과서 문제 관련 단체와 의원모임, 납북일본인귀환의원모임 등은 물론 진정한 보수정책연구회(2007년 설립), 창생일본(2010년 설립) 등 새로 만들어진 단체들에도 적극적으로 참여했다. ‘전후 체제로부터의 탈출’을 최종목표로 내세우면서도 우선 실현해야 할 당면과제로는 ‘사회주의적이고 전체주의적 체질을 가진 민주당 정부’로부터의 정권 탈환이라는 목표를 내세웠다. 진정한 보수정책연구회와 창생일본 소속 의원들은 2012년 자민당 총재 선거에서 아베를 당선시킨 핵심 기반이 되었다. 이어 아베는 민주당 정권의 실정(失政)에 싫증이 난 일본 국민들의 선택을 받아 정권을 재탈환하는 데 성공했다. 이런 과정을 거치며 아베 총리는 이전의 아베와는 전혀 다른 정치인으로 다시 태어났다. 이후 그는 총리직을 3연임(제96~98대)하고 있다.

지금 아베 총리가 추구하고 있는 정치적 목표는 그가 자민당 정권을 탈환하기 위해 보낸 절치부심의 5년을 보면 정확하게 알 수 있다. 그 5년 동안 그는 아래에서부터 사상적・조직적 보수재건운동을 전개했다. 그가 존경하는 요시다 쇼인이 주장하고 다카스기 신사쿠가 실천에 옮겼던 ‘초망굴기(草莽屈起)’를 연상케 하는 대목이다. 이 풀뿌리 보수운동이 아베 총리를 만든 근원적인 힘이다.

2020년 새해를 맞이하자마자 아베 총리는 일본을 ‘새로운 나라’로 이끌어가기 위한 시동을 다시 걸었다. 헌법개정을 위해 전국의 자민당 풀뿌리 조직을 활용하여 국민을 설득하겠다는 목표를 세우고 전국의 자민당 지방조직을 토대로 시민들 속으로 들어가는 정치적・사상적 운동을 펼쳐나가고 있는 것이다. 많은 사람이 도쿄올림픽 뒤 일본 헌법 제9조와 헌법개정 절차를 수정하는 헌법개정안이 통과될 것이라고 예측하면서 일본 사회의 우경화(右傾化)를 우려하고 있다. 하지만 지금 우리가 개헌 문제보다 더 주목해야 할 것은 바로 아베 총리가 추진하고 있는 새로운 사상운동 조직운동으로서의 보수재건운동이다.

목전으로 다가온 평화헌법 개정

일본 사회는 겉으로 잘 드러나지 않지만 우리보다 훨씬 더 다양한 사상과 주체들이 서로 견제하면서 자유민주주의의 기본적 가치와 법치주의적 전통을 잘 지켜가고 있는 문명사회이다. 전후(戰後) 70여 년 동안 지금의 평화헌법이 단 한 글자도 수정되지 않고 그대로 유지될 수 있었던 것도 이 풀뿌리 시민사회에서 전쟁체험 세대가 평화헌법을 지키려 분투 노력해왔기 때문이다.

아베 총리는 자민당 정권이 중의원(衆議院・하원)과 참의원(參議院・상원)에서 개헌 가능한 의석을 확보한다고 해도 풀뿌리에서 버티고 있는 다수 국민의 생각을 바꾸지 못하면 개헌이 불가능하다는 사실을 잘 알고 있다. 이 때문에 도쿄올림픽이라는 국민축제를 앞둔 지금을 호기로 삼아 전 국민을 대상으로 개헌을 위한 사상적 기반을 만드는 큰 작업에 나선 것이다. 아베 총리의 ‘새로운 나라, 일본’의 운명 역시 최종적으로는 이 사상적 전장에서 판가름 날 것이다.

역대 자민당 정권은 겉으로는 헌법개정과 전후체제 청산을 주장해왔지만, 실제로는 지지층 결집을 위한 주장에 그치는 경우가 많았다. 하지만 2020년의 아베 총리는 다르다. 그는 진짜로 헌법개정을 목표로 삼아 앞으로 나아가고 있다. 일본의 전쟁체험 세대들이 풀뿌리에서부터 강건하게 지켜온 평화주의 전통과 저항정신도 이런 방식의 사상적 전투에서 얼마나 더 버틸 수 있을지 알 수 없다. 조슈 사무라이의 후예로서 또 한 번의 유신을 통해 ‘새로운 나라 일본’을 만들려는 아베의 대망(大望)이 정말로 실현되는 순간이 조만간 도래할지도 모른다.⊙