⊙ 일제하 일본 국적 인정≠식민 지배 인정

⊙ 1910년 한일합병 후 여권 소지자의 국적 ‘일본’으로 명시

⊙ 병합과 함께 조선인 일본 국적자 돼

⊙ 안창호, 신변 안전 위해 중국 국적 취득했으나 결국 일본 경찰에 체포되어 송환돼

⊙ 차리석, 조소앙, 최동오, 조완구, 김규식, 이시영, 이동녕 등 중국 국적 취득

朱益鐘

1960년생. 서울대 경제학과 졸업, 同대학원 경제학 박사 / 낙성대경제연구소 연구위원, 대한민국역사박물관 학예실장 역임. 現 이승만학당 교사 / 저서 《대군의 척후》 《고도성장시대를 열다》

⊙ 1910년 한일합병 후 여권 소지자의 국적 ‘일본’으로 명시

⊙ 병합과 함께 조선인 일본 국적자 돼

⊙ 안창호, 신변 안전 위해 중국 국적 취득했으나 결국 일본 경찰에 체포되어 송환돼

⊙ 차리석, 조소앙, 최동오, 조완구, 김규식, 이시영, 이동녕 등 중국 국적 취득

朱益鐘

1960년생. 서울대 경제학과 졸업, 同대학원 경제학 박사 / 낙성대경제연구소 연구위원, 대한민국역사박물관 학예실장 역임. 現 이승만학당 교사 / 저서 《대군의 척후》 《고도성장시대를 열다》

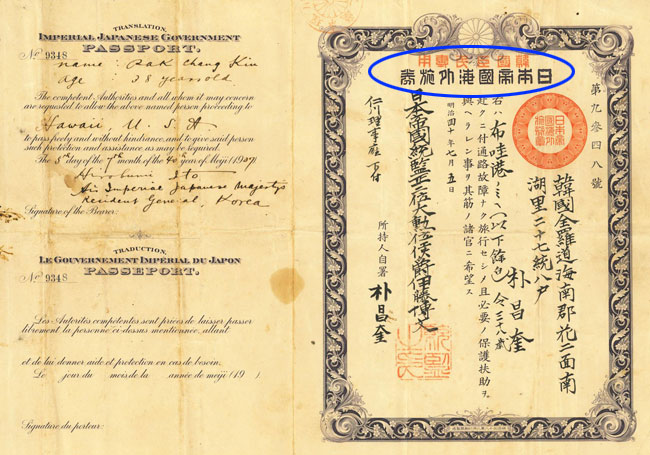

- 1915년 하와이 결혼 이민한 천연희 여권. ‘일본제국 외무대신’ 명의로 발급된 ‘일본제국해외여권’이다.

작년(2024년) 여름 이래 한국 정치권에서는 야당 의원들이 윤석열(尹錫悅) 정부의 인사들에게 일제(日帝)하 조선인의 국적(國籍)을 묻는 일이 반복되었다. 야당 의원들은 신임 독립기념관장이 면접 때 일제하 조선인의 국적이 일본이라 답한 것을 문제 삼았다. 이어 김문수(金文洙) 고용노동부 장관 후보자의 국회 청문회 때 이를 김 후보자에게 물었고, 김 후보자가 일본이라고 답하자 다투어 그를 공박하였다. 야당 의원들은 “어찌 우리 부모가 일본인일 수 있냐?”라고 김 후보자의 국가관·민족관이 잘못되었다고 꾸짖었다. ‘당시 우리 조상들이 나라를 빼앗겨 강제로 일본인이 되었으니 독립운동을 한 것이 아니냐’는 김 후보자의 항변은 소용없었다. 이후 반성(?)하지 않는 김 장관은 국정감사장에서 쫓겨났고, 해가 바뀌어 2월 14일 열린 국회 대(對)정부질의에서도 김구(金九) 등 독립운동가의 국적이 무엇이냐는 질문을 또 받았다.

일제하 조선인의 국적이 무엇인가는 실은 논란거리일 수 없다. 한국과 일본 양국에서 나온 이에 관한 연구는 일제하 조선인의 국적이 일본임을 이미 밝혔다[이승일(2000), 〈일제시기 조선인의 일본국민화 연구〉, 《한국학논집》34; 遠藤正敬(2010), 《近代日本の植民地統治における國籍と戶籍》, 明石書店]. 일제하 조선인의 국적이 한국임을 밝힌 연구는 어디에도 없다.

그런데도 좌익은 집요하게 일본 국적을 부인하라고 강요하는바, 이는 역사 문제가 현하 한국 사회 이념 대립의 중심 문제임을 시사한다. 따라서 관련 사실에 입각해 일제하 조선인의 국적을 밝히는 것만이 아니라, 좌익 야당은 왜 이것을 이념 문제로서 집요하게 제기하는 것인지, 이 조선인 국적 논란을 어떻게 평가해야 하는지를 고찰할 필요가 있다.

여권으로 본 국적

일제하 조선인의 국적을 가장 쉽게 확인할 수 있는 방법은 무엇일까. 그것은 해외를 여행한 조선인의 여권(旅券)에 표기된 국적을 확인하는 것이다. 이 이상 간단한 방법은 없다. 이하에서는 현재까지 발굴된 해외여행 조선인의 여권 몇 개를 소개하고 그 국적을 확인한다.

먼저 [사진 1]은 1907년 7월 5일 전라도 해남군에 주소를 둔 박창규(38)가 통감부(統監府)로부터 발급받은 여권이다. 여권 앞면의 제목은 ‘한국 신민(臣民) 전용 일본제국 해외 여권’이다. 일본제국 해외 여권에 ‘한국 신민 전용’이란 표기를 부가하였고, 그 발급자는 통감 이토 히로부미(伊藤博文)였다. 이는 일본이 1905년 대한제국의 외교권을 박탈한 후 1906년 설치한 통감부가 대한제국의 외교 업무를 맡았기 때문이었다. ‘한국 신민’이라 표기했으니, 이 박창규의 국적은 한국, 대한제국이다.

이 기사 맨 앞에 소개한 사진은 1915년 하와이에 사진결혼으로 이민을 간 천연희(1896~1997년)의 여권이다. 천연희는 그의 파란만장한 이민 생활을 방대한 분량의 일기로 남겼으며, 그것이 2017년 국내에서 《하와이 사진신부 천연희의 이야기》(일조각)로 출판되었다. 천연희의 여권의 제목은 ‘일본제국 해외 여권’이며 발급자는 ‘일본제국 외무대신’이다. 천연희 여권에서는 앞서 본 박창규 여권의 ‘한국 신민 전용’이란 표기가 없어지고 뒷면에 영문으로 ‘일본 신민(a Japanese Subject)’이라 표기되어 있다. 이는 한국이 일본에 병합(倂合)됨에 따라 한국 신민이 일본 신민이 되었음을 말해준다.

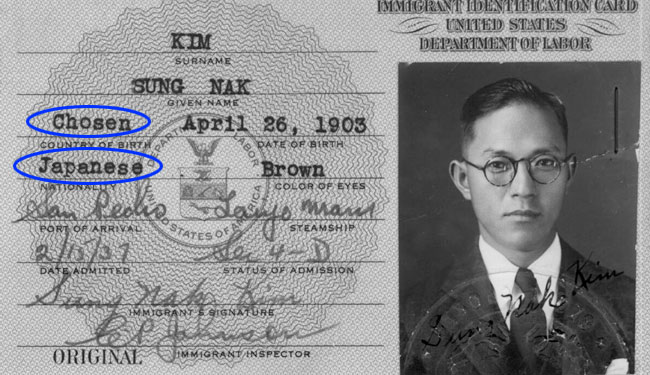

[사진 2]는 서울의 미국 영사관이 발행한 Kim Sung Nak의 미국 이민자 신분증 앞면(Immigrant Identification Card)이다. Kim이 미국 도착 후 1937년 4월 26일 미국 노동부로부터 발급받았다. 뒷면은 서울 미 영사관이 발급한 비자다. 이 신분증에 Kim의 출생지(country of birth)는 조선(Chosen)이고 국적(nationality)은 일본인(Japanese)으로 기재되어 있다. Kim의 국적은 일본이며, 조선은 일본의 한 지역임을 알 수 있다.

일제하 ‘조선’은 국호가 아니라 지역명

이상 구한말과 일제하 조선인 3인의 여권 혹은 신분증을 살펴본바, 해외로 나간 조선인의 국적이 1910년 병합 전에는 한국(대한제국), 1910년 후에는 일본이었다. 이는 1910년 병합으로 조선인의 국적이 한국에서 일본으로 바뀌었음을 보여준다. 이는 어떻게 하여 일어난 일일까.

우선 확인할 것은 일본이 대한제국을 병합하였다는 점이다. ‘병합’이란 ‘한 나라가 다른 나라를 흡수한 것’을 말한다. 일본은 한국이 완전히 없어져[폐멸(廢滅)되어] 일본제국 영토의 일부가 된다는 것을 표현하되, ‘폐멸’이나 ‘식민지’ 같은 노골적 무시, 차별 용어를 쓰는 건 좋지 않다는 판단에서 ‘병합’이란 용어를 사용하였다.

1910년 8월 일본이 대한제국을 병합한 결과 대한제국은 일본의 일부가 되었다. 이 점에서 일본의 한국 지배는 영국의 인도 지배와 달랐다. 대한제국은 인도처럼 별개의 국가로 남은 게 아니라 일본에 흡수되어 소멸하였다. 그해 8월 29일 한일병합이 공포된 후 일본 천황이 내린 조칙(詔勅)에 한국의 ‘국호(國號)’를 고쳐 조선으로 한다고 하였으나, 이것은 일본이 한국의 ‘지역명’을 조선으로 부르겠다는 것이지, 일본이 대한제국을 남겨두었다는 말이 아니다. 국호란 ‘구 한국의 경토(境土)’라는 어구가 나타내는 바와 같이 단순한 지역명이었다.

병합된 한국 신민의 신분은 어떻게 되었을까. 좌익 다수의 설명처럼 한국 국적이 유지되거나, 일본인도 외국인도 아닌 무국적(無國籍) 조선인이 된 것일까. 그렇지 않다. 한국인은 일본 국민이 되었다. 일본 정부의 법률고문인 도쿄대 국제사법학 교수 야마다 사부로(山田三良)의 〈併合後ニ於ケル韓國人ノ國籍問題(병합 후에서의 한국인의 국적 문제)〉라는 의견서에는 “종래 한국 신민이었던 자는 병합에 의하여 당연 일본 국적을 취득한다”고 하였다. 1910년대에 일본 내각관방 총무과가 작성한 〈朝鮮·台灣に於ける國籍の制度如何(조선·대만에서의 국적 제도 여하)〉라는 문서에도 “조선인은 1910년 8월 29일 일한 병합에 관한 조약에 기초해 우리나라(일본-인용자) 국적을 취득했다”고 하였다.

조선인에게는 ‘국적법’ 적용 안 한 이유

한편, 일본은 패전 후 1952년 4월 조선인의 일본 국적 이탈 조치를 취하였다. 샌프란시스코평화조약이 일본으로부터 한국의 분리를 확정하였는데, 일본은 그 조약이 발효되기 직전에 재일조선인(해방 당시 200만 명 중 한국으로 돌아가고 남은 사람이 약 60만 명 정도 되었다)을 일본 국적에서 이탈시켰다. 그 전까지 재일조선인의 국적이 일제 시대와 마찬가지로 일본 국적이었기에 이런 조치가 나온 것이다. 이 조치로 재일조선인은 ‘조선적(朝鮮籍)’ 외국인이 되었다. 그들은 이후 일본으로 귀화하거나 대한민국 국적을 택하거나 그대로 조선적으로 남았다.

이처럼 병합과 더불어 국가로서의 대한제국이 없어지고 한반도가 일본의 한 지방이 된 만큼 한국 주민도 일본제국의 신민이 되었다. 일제하 조선인의 국적은 일본이다. 이는 조선인의 희망 여하와 관계없이 일본 정부가 일방적으로 취한 조치였다.

그런데 대만의 경우 일본 국적법(1899년 제정)이 곧바로 적용된 것과 달리 조선에는 그 국적법이 적용되지 않았다. 일본 국적법에는 일본인이 자기 지망으로 외국 국적을 취득하면 일본 국적을 잃는다고 되어 있었고, 따라서 일본인은 일본 국적을 버릴 수도 있었다. 이 국적법이 조선인에게 적용되면, 만주로 이주한 조선인이 중국 국적을 취득하여 일본 국적을 버릴 수 있었다. 일본 정부는 조선인의 일본 국적 이탈을 막기 위해 조선인에게 일본 국적법을 적용하지 않고 구(舊) 한국의 법령을 적용하였다. 그 법률은 “한국 국민은 외국 국적을 취득하더라도 한국 국적을 상실치 않는다”고 되어 있었다. 1910년 7월 8일 일본의 각의 결정된 〈한국병합방침〉에 의하면 “(조선인으로서) 외국에 귀화하여 현재 이중국적을 갖는 자에 대해서는… 아국(일본-인용자)의 이해관계에 따라 일본 신민으로 간주한다”고 하였다.

이 때문에 만주 조선인의 이중국적 문제가 생겼다. 일본은 재만(在滿) 조선인이 일본 신민이라는 이유로 그에 대한 치외법권(治外法權)을 행사하였고 재만 조선인이 중국으로 귀화(歸化) 입적(入籍)하여 중국인이 되는 것을 승인하지 않았다.

중국은 조선인의 토지상조권을 임대차권으로 간주, 토지 소유를 금지하는 조치를 하였으며 소작권까지 규제하였다. 다른 한편으로는 재만 조선인에 대한 중국 관헌(官憲)과 중국 민간인의 불법 행위도 잇따랐다. 조선인 중에는 이로 인한 불편에서 벗어나기 위해 중국으로 귀화 입적하는 자들이 나타났다. 1920년대 말 간도(間島)의 조선인 중에서는 14%의 귀화자가 나왔다. 일본은 조선인의 중국 귀화를 막지 않되 그 조선인의 일본 국적 이탈을 인정하지 않고 그들을 계속해서 일본 신민으로 간주하였다. 이 때문에 중국으로 귀화한 조선인들은 일본 국적과 중국 국적을 모두 가진 이중국적자였다. 나머지 대다수 조선인은 일본 국적이었다.

안창호·이시영·이동녕 등 중국 국적 취득

중국 국적을 취득한 이유는 다르지만, 독립운동가 안창호(安昌浩)도 중국 국적을 취득하였다. 안창호는 1902년 미국으로 갈 때에는 한국 국적이었다. 이후 안창호가 고국으로 돌아와 계몽운동을 한 후 1911년 미국으로 재입국할 때에는 이미 대한제국이 일본에 병합되어 없어진 뒤였다. 안창호는 그 재입국 때 일본 국적을 거부하고 미국 이민국의 ‘무여권 여행자(without passport)’ 승인을 받았다. 그는 1919년 무국적자로서 상하이(上海)로 갔는데, 비록 프랑스 조계지(租界地)더라도 일본 신민으로 간주되어 일본 경찰에 체포될 위험이 있었다. 이에 안창호는 1923년 7월 중국 국적을 취득하였다.

안창호는 중화민국 외교부로부터 중국인 신분으로 여권[호조(護照)]을 발급받아 1924년 말 미국으로 돌아갔다가 1926년 5월 중국으로 되돌아왔다. 안창호는 1929년 2월 1일 필리핀 방문을 목적으로 [사진 3]의 여권을 새로 발급받았다. 그는 이 여권으로 2월 9일 상하이를 떠나 필리핀 마닐라 항에 도착한 후 3월 30일까지 50여 일간 독립운동 기지 후보지를 찾아 필리핀 각지를 시찰하고 중국으로 돌아갔다.

그러나 이 중국 국적 또한 안창호의 안전을 보장하지는 못하였다. 잘 알려진 대로 1932년 4월 윤봉길(尹奉吉)의 의거가 일어난 날 오후 안창호는 상하이 프랑스 조계 내에서 프랑스 경찰의 협조를 얻은 일본 경찰에게 체포되었다. 당시 안창호는 중국 여권과 중국귀화증명서를 갖고서 자신이 중국인이라고 주장하였다. 하지만 프랑스 경찰은 조선인은 중국으로 귀화하더라도 여전히 일본 신민이라는 일본 경찰의 통고에 따라 안창호를 일본 경찰에 넘겨주었다. 국제정치의 역학상 일본의 입장이 더 우선하였다.

독립운동가 중 안창호만 중국 국적을 취득한 게 아니었다. 1934년 상하이 프랑스 영사관의 보고에 의하면, 임시정부의 국무위원을 역임한 차리석(車利錫), 조소앙(趙素昻), 최동오(崔東旿), 조완구(趙琬九), 김규식(金奎植), 이시영(李始榮), 이동녕(李東寧), 송병조(宋秉祚) 등이 중국 국적을 취득하였다. 프랑스 영사관이 분류한 상하이·난징(南京) 등지의 민족주의 혁명파 인사 83명 중 43%인 36명이 입적(入籍·중국 국적을 취득함)하였다(1934년 6월 상하이 프랑스 영사관 보고자료).

재만 조선인, 일본 국민이자 만주국 국민

1932년 만주국(滿洲國)이 수립되어 재만 조선인의 신분 문제는 일단락되었다. 일본은 만주국이 일본 내지인(內地人), 조선인, 한족, 만주족, 몽고족 등이 협력하고 화합한 5족 협화(協和)의 나라라고 선전했으며, 이에 만주국 내에 생활의 근거가 있는 5족에 대해선 모두 만주국 국적을 승인하였다.

일본의 괴뢰국이었던 만주국은 일본 내지인을 만주국 정부와 만주군의 요직에 등용하지 않을 수 없었는데, 그들에게 일본 국적을 버리고 만주국 국적을 취득하게 할 수는 없었다. 이에 만주국은 정착한 일본 내지인이 일본 국적을 버리지 않아도 되게끔 이중국적을 승인했다. 이는 법적으로 일본 신민인 조선인에게도 적용되었다. 재만 조선인은 일본 국민이며 동시에 만주국민이 되었다. 만주국 국민 구성은 5족 중 내지인과 조선인은 만주국과 일본국의 이중국적을 가지나 한족, 만주족, 몽고족은 만주 국적만 갖는 기형적인 것이었다.

이처럼 재만 조선인의 국적 문제를 살펴봐도 일제하 조선인의 국적은 일본임이 분명하다. 그렇다면 이것은 조선인이 본래의 일본인과 같은 신분이었음을 뜻하는가.

병합 당시 이미 일본 정부는 조선인이 일본인과 동일하지는 않고, 단지 외국에 대하여 일본 국적을 취득한 것에 불과함을 분명히 하였다. 이는 조선인과 본래 일본인, 즉 내지인 간에 구별, 차별이 있었음을 의미한다. 일본이 식민지 지배민과 피지배민을 동등하게 대우했을 리가 없고, 실제로 일본이 조선인을 차별했다는 이야기는 차고 넘친다.

일본 정부는 조선을 일본법이 그대로 다 시행되지는 않는 이법(異法) 지역으로서 일본 본토와 구별하였다. 일본은 조선에 칙령으로 일본법을 적용하기도 하고, 조선에만 적용하는 별도 법령으로서 제령(制令·총독의 법 제정 명령)을 시행하기도 했다. 조선은 일본의 일부, 한 지방이면서, 또 본래의 일본인 내지와는 구별되는 이법 지역이었다. 일본제국에는 조선 외의 다른 이법 지역도 있었다. 대만과 남사할린 등의 식민지가 있었고, 조차지로서 관동주(關東州)가, 위임통치령으로서 남양군도가 있었다. 이처럼 일본의 영토는 여러 이법 지역으로 구성되었다.

1930년경이 되면 조선, 대만, 관동주, 남양군도 등을 총칭하는 새 용어가 사용되기 시작하니, 바로 1929년부터 내지의 대칭어로 외지(外地)가 등장하였다. 외지는 일본 열도 외 새로 획득한 영토를 가리켰다. 즉 일본제국은 내지와 외지로 구성되고, 외지에는 조선, 대만, 사할린, 관동주, 남양군도가 있었다.

지역에 따라 호적 다르게 편제

각 지역민을 그 지역민으로 만드는 것, 한 개인을 조선인으로, 대만인으로, 본래의 일본인으로 만드는 것은 바로 각지 주민이 가진 지역적(地域籍), 지역 호적이었다. 일본 내지의 호적을 갖는 자를 내지인, 대만의 호적을 갖는 자를 대만인, 그리고 조선의 호적을 가진 자를 조선인이라 했다. 각각의 법령이 달라서, 일본에서는 호적법(1871년 제정)이 조선에서는 민적법(1909년 제정, 1923년 이후는 조선호적령)이 대만에서는 1895년 호구규칙이 시행되었다.

그 결과 일본 영토의 주민은 다음과 같이 구성되었다.

일본 국민=내지인+(일본 국적) 외지인

일본 국적 외지인=조선인+대만인 등

외국 국적 외지인=관동주 중국인+남양군도인

조선인 부부가 내지로 건너가 낳은 자녀는 조선인이었고, 반대로 일본인·내지인 부부가 조선에서 살다 낳은 자녀는 내지인이었다. 지역민의 신분에 관한 한 속인주의였다.

요컨대, 일제하 조선인이 일본 국적이라고 해서 본래의 일본인, 내지인과 동등한 대우를 받았다는 말이 아니다. 일본은 제국 전체에 걸쳐 위계제적 시민권 체제를 구축하였다. 내지인이 최상위에 있고 조선인과 대만인은 그보다 하위에 있었다. 일본은 바로 이 차별적인, 위계제적 시민권 체제로 제국을 운영하였고, 조선인과 대만인은 차별을 받았더라도 모두 일본인이었다. 그들은 일본인, 조선인, 대만인으로 종족적 정체성은 달랐지만, 국적은 어쨌든 일본이었다.

좌파들의 논리

이처럼 역사 사료를 분석하면 전혀 논란이 벌어질 수 없는 것이 일제하 조선인의 국적 문제다. 그런데도 좌파 정당과 언론은 어떤 점 때문에 일본국적론에 그리 격한 반발을 보이는지, 그 반발은 정당한 것인지 살펴보자. 국적 문제와 관련한 그들의 주장을 요약하면 대략 다음과 같다.

1)일제 시대 조선인은 자신의 국적이 일본이라고 생각하지 않았다.

2)일본국적론은 1910년 8월 한일병합조약이 유효하고 정당하다는 주장이다.

3)일본 국적이면 충성할 조국이 일본이고 독립운동을 할 필요가 없다. 일본국적론은 독립운동을 부정하며, 독립군은 반국가 세력이 된다.

4)1919년에 대한민국이 수립되었기에 당시 사람들의 국적은 대한민국이며, 일본국적론은 대한민국 임시정부를 부정하는 것이다.

5)이는 임시정부의 법통(法統)을 인정한 헌법의 위반이고, 곧 국헌(國憲)문란이다. 이런 주장을 하는 자는 내란죄로 다스려야 한다.

첫째로, 일제 시대 조선인들은 자신의 국적을 일본으로 생각하지 않았던가? 당대의 조선인들이 자신의 국적을 일본으로 생각했는지 여부는 알 수 없다. 설령 당대의 조선인 중 과반수가 일본 국적을 거부한 것이 판명되더라도 일본 국적이 부정되지는 않는다. 조선인의 일본 국적은 일본제국주의가 한국인을 일본 국민으로 편입시킨 것을 가리키지, 조선인이 그것을 받아들였다든가, 마음속으로 일본을 조국으로 생각했다는 이야기가 아니다.

둘째로, 일본국적론은 한일병합조약이 유효하고 정당하다는 말일까? 더불어민주당 위성곤 의원은 2024년 9월 3일 국회에서 김문수 장관에게 “한일병합조약이 유효합니까?”라고 묻고는 “한일병합조약이 정당하다고 보는 것이죠?”라고 억지를 부렸다. 일본국적론은 한일병합조약이 정당하다 아니다와 아무런 관련이 없다. 일본이 한국을 집어삼켜서 한국인을 일본 국민으로 만들었다는 게 일본국적론이다. 여기서 한일병합조약의 정당성이 어떻게 나오는가.

셋째로, 국적이 일본이면 독립운동을 하면 안 되나? 일본국적론은 일본 정부가 조선인을 일본 국민으로 간주했다는 것이지, 조선인이 일본 국민임을 받아들였다거나 일본에 충성하였다는 게 아니다. 오히려 조선인은 강제로 일본 국민으로 편입되었으니 거기서 벗어나기 위해 독립운동을 했다.

넷째로 대한민국 임시정부가 수립되었기에 한국 국적이고, 따라서 일본국적론을 주장하면 임시정부를 부정하는 것인가? 임시정부는 정식 정부가 아니었다. 국민, 주권, 영토라는 국가의 3요소를 갖추지 못한 것이 사실이다. 이걸 갖기 위해 벌인 것이 독립운동이었다. 국민, 주권, 영토를 갖고 있던 것은 일본제국이었다. 한반도에서 다수의 조선인을 상대로 통치했던 것은 일본제국이었다. 일제하 조선인은 어쩔 수 없이 일본의 통치를 받았다.

정적 제거 위한 아무 말 잔치

다섯째로 임시정부의 부정은 곧 국가 부정, 국헌문란이니 내란죄로 다스려야 하는가? 좌익의 진짜 속내는 김문수, 이영훈 등 우파 역사관을 가진 사람들을 역사부정죄로, 내란죄로 처벌해서 박멸하고 싶은 것이다.

좌파는 윤석열 정부와 국민의힘이 자기 정체성이 없이 더불어민주당에 끌려다니기를 원한다. 윤석열 정부는 2024년 총선 참패 후 완전히 힘이 빠졌고 국힘당 역시 이념적으론 맹탕이다. 그런데 윤석열 대통령이 뒤늦게나마 자유 우파 정체성이 분명한 이들을 요직에 임명했다. 김문수 고용노동부 장관이 대표적이다. 김문수 장관이 윤석열 정부 내에 안착하면 제2, 제3의 김문수가 등장할 수도 있다. 이에 그들은 김문수 장관을 기필코 낙마시키려고 청문회 때부터, 또 곧 이은 정기 국회에서도 총력전을 벌였다. 이 점에서 그들은 자신과 이견을 가진 사람을 박멸하려고 하는 전체주의자들이다.

이상 살펴본 것처럼 오늘날 좌익이 일본국적론과 관련하여 제기한 여러 주장은 다 터무니없다. 사실로도 뒷받침되지 않고 논리적으로도 성립하지 않는다. 그들은 오직 자신들에게 가장 위험하고 두려운 정적(政敵)을 제거하기 위해 아무 말 대잔치를 벌였을 뿐이다.

문제는 이런 이야기가 국회에서, 공중파, 신문 등을 통해 아무런 검증도, 비판도 받지 않고 그대로 전파되어 횡행하는 것이다. 정치인들이, 기자가, 학자가 아무 말 대잔치를 벌이니 일반 국민이 그대로 따라 한다. 이것은 지금의 한국 사회가 얼마나 반(反)지성적·반이성적인지를 말해준다.

침묵하는 전문가들

끝으로 이런 사태에서 결코 그 책임을 면할 수 없는 사람들을 거론하겠다. 바로 한국사학자들이다. 사회에서 어떤 문제가 터지면 전문가들이 문제를 진단하고 해결 방향을 제시한다. 불필요한 논란이 벌어지지 않게 하는 것이 전문가 직역(職域)의 기능이다. 하지만 일제하 조선인 국적 문제에 관해서 차분하게 사실적 근거를 갖고 이 문제에 관해 해설한 한국사학자는 단 한 명도 없었다. 그 많은 한국사학자는 다 어디로 간 것일까.

물론 이 국적 문제에 정통한 학자가 없는 것은 아니다. 하지만 이에 대해 논문을 쓴 학자들조차 침묵하였다. 아마도 그가 자신이 쓴 논문대로 견해를 밝히는 순간 그는 그 소속 집단, 한국사학계에서 파문당했을 것이다. 한국사학계는 사실을 사실대로 논하지 않고 오직 진영(陣營) 논리대로만 움직이는 집단이다. 현실의 혼돈을 정돈하는 데 아무런 역할을 못 하는, 아니 오히려 혼돈을 조장하고 증폭시키는 집단, 이것이 오늘의 한국사학계다. 중요한 역사 문제가 터질 때마다 벙어리가 되거나 혹은 사태를 악화시키는 이런 학자 집단은 도대체 존재의 의의가 무엇일까.⊙

일제하 조선인의 국적이 무엇인가는 실은 논란거리일 수 없다. 한국과 일본 양국에서 나온 이에 관한 연구는 일제하 조선인의 국적이 일본임을 이미 밝혔다[이승일(2000), 〈일제시기 조선인의 일본국민화 연구〉, 《한국학논집》34; 遠藤正敬(2010), 《近代日本の植民地統治における國籍と戶籍》, 明石書店]. 일제하 조선인의 국적이 한국임을 밝힌 연구는 어디에도 없다.

그런데도 좌익은 집요하게 일본 국적을 부인하라고 강요하는바, 이는 역사 문제가 현하 한국 사회 이념 대립의 중심 문제임을 시사한다. 따라서 관련 사실에 입각해 일제하 조선인의 국적을 밝히는 것만이 아니라, 좌익 야당은 왜 이것을 이념 문제로서 집요하게 제기하는 것인지, 이 조선인 국적 논란을 어떻게 평가해야 하는지를 고찰할 필요가 있다.

여권으로 본 국적

|

| [사진 1] 1907년 전남 해남군 거주 박창규의 여권. |

먼저 [사진 1]은 1907년 7월 5일 전라도 해남군에 주소를 둔 박창규(38)가 통감부(統監府)로부터 발급받은 여권이다. 여권 앞면의 제목은 ‘한국 신민(臣民) 전용 일본제국 해외 여권’이다. 일본제국 해외 여권에 ‘한국 신민 전용’이란 표기를 부가하였고, 그 발급자는 통감 이토 히로부미(伊藤博文)였다. 이는 일본이 1905년 대한제국의 외교권을 박탈한 후 1906년 설치한 통감부가 대한제국의 외교 업무를 맡았기 때문이었다. ‘한국 신민’이라 표기했으니, 이 박창규의 국적은 한국, 대한제국이다.

이 기사 맨 앞에 소개한 사진은 1915년 하와이에 사진결혼으로 이민을 간 천연희(1896~1997년)의 여권이다. 천연희는 그의 파란만장한 이민 생활을 방대한 분량의 일기로 남겼으며, 그것이 2017년 국내에서 《하와이 사진신부 천연희의 이야기》(일조각)로 출판되었다. 천연희의 여권의 제목은 ‘일본제국 해외 여권’이며 발급자는 ‘일본제국 외무대신’이다. 천연희 여권에서는 앞서 본 박창규 여권의 ‘한국 신민 전용’이란 표기가 없어지고 뒷면에 영문으로 ‘일본 신민(a Japanese Subject)’이라 표기되어 있다. 이는 한국이 일본에 병합(倂合)됨에 따라 한국 신민이 일본 신민이 되었음을 말해준다.

|

| [사진 2] 1938년 미 본토로 이주한 Kim Sung Nak의 신분증. |

[사진 2]는 서울의 미국 영사관이 발행한 Kim Sung Nak의 미국 이민자 신분증 앞면(Immigrant Identification Card)이다. Kim이 미국 도착 후 1937년 4월 26일 미국 노동부로부터 발급받았다. 뒷면은 서울 미 영사관이 발급한 비자다. 이 신분증에 Kim의 출생지(country of birth)는 조선(Chosen)이고 국적(nationality)은 일본인(Japanese)으로 기재되어 있다. Kim의 국적은 일본이며, 조선은 일본의 한 지역임을 알 수 있다.

일제하 ‘조선’은 국호가 아니라 지역명

이상 구한말과 일제하 조선인 3인의 여권 혹은 신분증을 살펴본바, 해외로 나간 조선인의 국적이 1910년 병합 전에는 한국(대한제국), 1910년 후에는 일본이었다. 이는 1910년 병합으로 조선인의 국적이 한국에서 일본으로 바뀌었음을 보여준다. 이는 어떻게 하여 일어난 일일까.

우선 확인할 것은 일본이 대한제국을 병합하였다는 점이다. ‘병합’이란 ‘한 나라가 다른 나라를 흡수한 것’을 말한다. 일본은 한국이 완전히 없어져[폐멸(廢滅)되어] 일본제국 영토의 일부가 된다는 것을 표현하되, ‘폐멸’이나 ‘식민지’ 같은 노골적 무시, 차별 용어를 쓰는 건 좋지 않다는 판단에서 ‘병합’이란 용어를 사용하였다.

1910년 8월 일본이 대한제국을 병합한 결과 대한제국은 일본의 일부가 되었다. 이 점에서 일본의 한국 지배는 영국의 인도 지배와 달랐다. 대한제국은 인도처럼 별개의 국가로 남은 게 아니라 일본에 흡수되어 소멸하였다. 그해 8월 29일 한일병합이 공포된 후 일본 천황이 내린 조칙(詔勅)에 한국의 ‘국호(國號)’를 고쳐 조선으로 한다고 하였으나, 이것은 일본이 한국의 ‘지역명’을 조선으로 부르겠다는 것이지, 일본이 대한제국을 남겨두었다는 말이 아니다. 국호란 ‘구 한국의 경토(境土)’라는 어구가 나타내는 바와 같이 단순한 지역명이었다.

병합된 한국 신민의 신분은 어떻게 되었을까. 좌익 다수의 설명처럼 한국 국적이 유지되거나, 일본인도 외국인도 아닌 무국적(無國籍) 조선인이 된 것일까. 그렇지 않다. 한국인은 일본 국민이 되었다. 일본 정부의 법률고문인 도쿄대 국제사법학 교수 야마다 사부로(山田三良)의 〈併合後ニ於ケル韓國人ノ國籍問題(병합 후에서의 한국인의 국적 문제)〉라는 의견서에는 “종래 한국 신민이었던 자는 병합에 의하여 당연 일본 국적을 취득한다”고 하였다. 1910년대에 일본 내각관방 총무과가 작성한 〈朝鮮·台灣に於ける國籍の制度如何(조선·대만에서의 국적 제도 여하)〉라는 문서에도 “조선인은 1910년 8월 29일 일한 병합에 관한 조약에 기초해 우리나라(일본-인용자) 국적을 취득했다”고 하였다.

조선인에게는 ‘국적법’ 적용 안 한 이유

한편, 일본은 패전 후 1952년 4월 조선인의 일본 국적 이탈 조치를 취하였다. 샌프란시스코평화조약이 일본으로부터 한국의 분리를 확정하였는데, 일본은 그 조약이 발효되기 직전에 재일조선인(해방 당시 200만 명 중 한국으로 돌아가고 남은 사람이 약 60만 명 정도 되었다)을 일본 국적에서 이탈시켰다. 그 전까지 재일조선인의 국적이 일제 시대와 마찬가지로 일본 국적이었기에 이런 조치가 나온 것이다. 이 조치로 재일조선인은 ‘조선적(朝鮮籍)’ 외국인이 되었다. 그들은 이후 일본으로 귀화하거나 대한민국 국적을 택하거나 그대로 조선적으로 남았다.

이처럼 병합과 더불어 국가로서의 대한제국이 없어지고 한반도가 일본의 한 지방이 된 만큼 한국 주민도 일본제국의 신민이 되었다. 일제하 조선인의 국적은 일본이다. 이는 조선인의 희망 여하와 관계없이 일본 정부가 일방적으로 취한 조치였다.

그런데 대만의 경우 일본 국적법(1899년 제정)이 곧바로 적용된 것과 달리 조선에는 그 국적법이 적용되지 않았다. 일본 국적법에는 일본인이 자기 지망으로 외국 국적을 취득하면 일본 국적을 잃는다고 되어 있었고, 따라서 일본인은 일본 국적을 버릴 수도 있었다. 이 국적법이 조선인에게 적용되면, 만주로 이주한 조선인이 중국 국적을 취득하여 일본 국적을 버릴 수 있었다. 일본 정부는 조선인의 일본 국적 이탈을 막기 위해 조선인에게 일본 국적법을 적용하지 않고 구(舊) 한국의 법령을 적용하였다. 그 법률은 “한국 국민은 외국 국적을 취득하더라도 한국 국적을 상실치 않는다”고 되어 있었다. 1910년 7월 8일 일본의 각의 결정된 〈한국병합방침〉에 의하면 “(조선인으로서) 외국에 귀화하여 현재 이중국적을 갖는 자에 대해서는… 아국(일본-인용자)의 이해관계에 따라 일본 신민으로 간주한다”고 하였다.

이 때문에 만주 조선인의 이중국적 문제가 생겼다. 일본은 재만(在滿) 조선인이 일본 신민이라는 이유로 그에 대한 치외법권(治外法權)을 행사하였고 재만 조선인이 중국으로 귀화(歸化) 입적(入籍)하여 중국인이 되는 것을 승인하지 않았다.

중국은 조선인의 토지상조권을 임대차권으로 간주, 토지 소유를 금지하는 조치를 하였으며 소작권까지 규제하였다. 다른 한편으로는 재만 조선인에 대한 중국 관헌(官憲)과 중국 민간인의 불법 행위도 잇따랐다. 조선인 중에는 이로 인한 불편에서 벗어나기 위해 중국으로 귀화 입적하는 자들이 나타났다. 1920년대 말 간도(間島)의 조선인 중에서는 14%의 귀화자가 나왔다. 일본은 조선인의 중국 귀화를 막지 않되 그 조선인의 일본 국적 이탈을 인정하지 않고 그들을 계속해서 일본 신민으로 간주하였다. 이 때문에 중국으로 귀화한 조선인들은 일본 국적과 중국 국적을 모두 가진 이중국적자였다. 나머지 대다수 조선인은 일본 국적이었다.

안창호·이시영·이동녕 등 중국 국적 취득

|

| [사진 3] 안창호의 중국 국적 여권(1929년 발급). |

안창호는 중화민국 외교부로부터 중국인 신분으로 여권[호조(護照)]을 발급받아 1924년 말 미국으로 돌아갔다가 1926년 5월 중국으로 되돌아왔다. 안창호는 1929년 2월 1일 필리핀 방문을 목적으로 [사진 3]의 여권을 새로 발급받았다. 그는 이 여권으로 2월 9일 상하이를 떠나 필리핀 마닐라 항에 도착한 후 3월 30일까지 50여 일간 독립운동 기지 후보지를 찾아 필리핀 각지를 시찰하고 중국으로 돌아갔다.

그러나 이 중국 국적 또한 안창호의 안전을 보장하지는 못하였다. 잘 알려진 대로 1932년 4월 윤봉길(尹奉吉)의 의거가 일어난 날 오후 안창호는 상하이 프랑스 조계 내에서 프랑스 경찰의 협조를 얻은 일본 경찰에게 체포되었다. 당시 안창호는 중국 여권과 중국귀화증명서를 갖고서 자신이 중국인이라고 주장하였다. 하지만 프랑스 경찰은 조선인은 중국으로 귀화하더라도 여전히 일본 신민이라는 일본 경찰의 통고에 따라 안창호를 일본 경찰에 넘겨주었다. 국제정치의 역학상 일본의 입장이 더 우선하였다.

독립운동가 중 안창호만 중국 국적을 취득한 게 아니었다. 1934년 상하이 프랑스 영사관의 보고에 의하면, 임시정부의 국무위원을 역임한 차리석(車利錫), 조소앙(趙素昻), 최동오(崔東旿), 조완구(趙琬九), 김규식(金奎植), 이시영(李始榮), 이동녕(李東寧), 송병조(宋秉祚) 등이 중국 국적을 취득하였다. 프랑스 영사관이 분류한 상하이·난징(南京) 등지의 민족주의 혁명파 인사 83명 중 43%인 36명이 입적(入籍·중국 국적을 취득함)하였다(1934년 6월 상하이 프랑스 영사관 보고자료).

재만 조선인, 일본 국민이자 만주국 국민

1932년 만주국(滿洲國)이 수립되어 재만 조선인의 신분 문제는 일단락되었다. 일본은 만주국이 일본 내지인(內地人), 조선인, 한족, 만주족, 몽고족 등이 협력하고 화합한 5족 협화(協和)의 나라라고 선전했으며, 이에 만주국 내에 생활의 근거가 있는 5족에 대해선 모두 만주국 국적을 승인하였다.

일본의 괴뢰국이었던 만주국은 일본 내지인을 만주국 정부와 만주군의 요직에 등용하지 않을 수 없었는데, 그들에게 일본 국적을 버리고 만주국 국적을 취득하게 할 수는 없었다. 이에 만주국은 정착한 일본 내지인이 일본 국적을 버리지 않아도 되게끔 이중국적을 승인했다. 이는 법적으로 일본 신민인 조선인에게도 적용되었다. 재만 조선인은 일본 국민이며 동시에 만주국민이 되었다. 만주국 국민 구성은 5족 중 내지인과 조선인은 만주국과 일본국의 이중국적을 가지나 한족, 만주족, 몽고족은 만주 국적만 갖는 기형적인 것이었다.

이처럼 재만 조선인의 국적 문제를 살펴봐도 일제하 조선인의 국적은 일본임이 분명하다. 그렇다면 이것은 조선인이 본래의 일본인과 같은 신분이었음을 뜻하는가.

병합 당시 이미 일본 정부는 조선인이 일본인과 동일하지는 않고, 단지 외국에 대하여 일본 국적을 취득한 것에 불과함을 분명히 하였다. 이는 조선인과 본래 일본인, 즉 내지인 간에 구별, 차별이 있었음을 의미한다. 일본이 식민지 지배민과 피지배민을 동등하게 대우했을 리가 없고, 실제로 일본이 조선인을 차별했다는 이야기는 차고 넘친다.

일본 정부는 조선을 일본법이 그대로 다 시행되지는 않는 이법(異法) 지역으로서 일본 본토와 구별하였다. 일본은 조선에 칙령으로 일본법을 적용하기도 하고, 조선에만 적용하는 별도 법령으로서 제령(制令·총독의 법 제정 명령)을 시행하기도 했다. 조선은 일본의 일부, 한 지방이면서, 또 본래의 일본인 내지와는 구별되는 이법 지역이었다. 일본제국에는 조선 외의 다른 이법 지역도 있었다. 대만과 남사할린 등의 식민지가 있었고, 조차지로서 관동주(關東州)가, 위임통치령으로서 남양군도가 있었다. 이처럼 일본의 영토는 여러 이법 지역으로 구성되었다.

1930년경이 되면 조선, 대만, 관동주, 남양군도 등을 총칭하는 새 용어가 사용되기 시작하니, 바로 1929년부터 내지의 대칭어로 외지(外地)가 등장하였다. 외지는 일본 열도 외 새로 획득한 영토를 가리켰다. 즉 일본제국은 내지와 외지로 구성되고, 외지에는 조선, 대만, 사할린, 관동주, 남양군도가 있었다.

지역에 따라 호적 다르게 편제

각 지역민을 그 지역민으로 만드는 것, 한 개인을 조선인으로, 대만인으로, 본래의 일본인으로 만드는 것은 바로 각지 주민이 가진 지역적(地域籍), 지역 호적이었다. 일본 내지의 호적을 갖는 자를 내지인, 대만의 호적을 갖는 자를 대만인, 그리고 조선의 호적을 가진 자를 조선인이라 했다. 각각의 법령이 달라서, 일본에서는 호적법(1871년 제정)이 조선에서는 민적법(1909년 제정, 1923년 이후는 조선호적령)이 대만에서는 1895년 호구규칙이 시행되었다.

그 결과 일본 영토의 주민은 다음과 같이 구성되었다.

일본 국민=내지인+(일본 국적) 외지인

일본 국적 외지인=조선인+대만인 등

외국 국적 외지인=관동주 중국인+남양군도인

조선인 부부가 내지로 건너가 낳은 자녀는 조선인이었고, 반대로 일본인·내지인 부부가 조선에서 살다 낳은 자녀는 내지인이었다. 지역민의 신분에 관한 한 속인주의였다.

요컨대, 일제하 조선인이 일본 국적이라고 해서 본래의 일본인, 내지인과 동등한 대우를 받았다는 말이 아니다. 일본은 제국 전체에 걸쳐 위계제적 시민권 체제를 구축하였다. 내지인이 최상위에 있고 조선인과 대만인은 그보다 하위에 있었다. 일본은 바로 이 차별적인, 위계제적 시민권 체제로 제국을 운영하였고, 조선인과 대만인은 차별을 받았더라도 모두 일본인이었다. 그들은 일본인, 조선인, 대만인으로 종족적 정체성은 달랐지만, 국적은 어쨌든 일본이었다.

좌파들의 논리

이처럼 역사 사료를 분석하면 전혀 논란이 벌어질 수 없는 것이 일제하 조선인의 국적 문제다. 그런데도 좌파 정당과 언론은 어떤 점 때문에 일본국적론에 그리 격한 반발을 보이는지, 그 반발은 정당한 것인지 살펴보자. 국적 문제와 관련한 그들의 주장을 요약하면 대략 다음과 같다.

1)일제 시대 조선인은 자신의 국적이 일본이라고 생각하지 않았다.

2)일본국적론은 1910년 8월 한일병합조약이 유효하고 정당하다는 주장이다.

3)일본 국적이면 충성할 조국이 일본이고 독립운동을 할 필요가 없다. 일본국적론은 독립운동을 부정하며, 독립군은 반국가 세력이 된다.

4)1919년에 대한민국이 수립되었기에 당시 사람들의 국적은 대한민국이며, 일본국적론은 대한민국 임시정부를 부정하는 것이다.

5)이는 임시정부의 법통(法統)을 인정한 헌법의 위반이고, 곧 국헌(國憲)문란이다. 이런 주장을 하는 자는 내란죄로 다스려야 한다.

첫째로, 일제 시대 조선인들은 자신의 국적을 일본으로 생각하지 않았던가? 당대의 조선인들이 자신의 국적을 일본으로 생각했는지 여부는 알 수 없다. 설령 당대의 조선인 중 과반수가 일본 국적을 거부한 것이 판명되더라도 일본 국적이 부정되지는 않는다. 조선인의 일본 국적은 일본제국주의가 한국인을 일본 국민으로 편입시킨 것을 가리키지, 조선인이 그것을 받아들였다든가, 마음속으로 일본을 조국으로 생각했다는 이야기가 아니다.

둘째로, 일본국적론은 한일병합조약이 유효하고 정당하다는 말일까? 더불어민주당 위성곤 의원은 2024년 9월 3일 국회에서 김문수 장관에게 “한일병합조약이 유효합니까?”라고 묻고는 “한일병합조약이 정당하다고 보는 것이죠?”라고 억지를 부렸다. 일본국적론은 한일병합조약이 정당하다 아니다와 아무런 관련이 없다. 일본이 한국을 집어삼켜서 한국인을 일본 국민으로 만들었다는 게 일본국적론이다. 여기서 한일병합조약의 정당성이 어떻게 나오는가.

셋째로, 국적이 일본이면 독립운동을 하면 안 되나? 일본국적론은 일본 정부가 조선인을 일본 국민으로 간주했다는 것이지, 조선인이 일본 국민임을 받아들였다거나 일본에 충성하였다는 게 아니다. 오히려 조선인은 강제로 일본 국민으로 편입되었으니 거기서 벗어나기 위해 독립운동을 했다.

넷째로 대한민국 임시정부가 수립되었기에 한국 국적이고, 따라서 일본국적론을 주장하면 임시정부를 부정하는 것인가? 임시정부는 정식 정부가 아니었다. 국민, 주권, 영토라는 국가의 3요소를 갖추지 못한 것이 사실이다. 이걸 갖기 위해 벌인 것이 독립운동이었다. 국민, 주권, 영토를 갖고 있던 것은 일본제국이었다. 한반도에서 다수의 조선인을 상대로 통치했던 것은 일본제국이었다. 일제하 조선인은 어쩔 수 없이 일본의 통치를 받았다.

정적 제거 위한 아무 말 잔치

|

| 김문수 고용노동부 장관은 지난 2월 14일 국회 대정부질의에서 ‘일제하 조선인의 국적’ 문제로 야당의 공격을 받았다. 사진=조선DB |

좌파는 윤석열 정부와 국민의힘이 자기 정체성이 없이 더불어민주당에 끌려다니기를 원한다. 윤석열 정부는 2024년 총선 참패 후 완전히 힘이 빠졌고 국힘당 역시 이념적으론 맹탕이다. 그런데 윤석열 대통령이 뒤늦게나마 자유 우파 정체성이 분명한 이들을 요직에 임명했다. 김문수 고용노동부 장관이 대표적이다. 김문수 장관이 윤석열 정부 내에 안착하면 제2, 제3의 김문수가 등장할 수도 있다. 이에 그들은 김문수 장관을 기필코 낙마시키려고 청문회 때부터, 또 곧 이은 정기 국회에서도 총력전을 벌였다. 이 점에서 그들은 자신과 이견을 가진 사람을 박멸하려고 하는 전체주의자들이다.

이상 살펴본 것처럼 오늘날 좌익이 일본국적론과 관련하여 제기한 여러 주장은 다 터무니없다. 사실로도 뒷받침되지 않고 논리적으로도 성립하지 않는다. 그들은 오직 자신들에게 가장 위험하고 두려운 정적(政敵)을 제거하기 위해 아무 말 대잔치를 벌였을 뿐이다.

문제는 이런 이야기가 국회에서, 공중파, 신문 등을 통해 아무런 검증도, 비판도 받지 않고 그대로 전파되어 횡행하는 것이다. 정치인들이, 기자가, 학자가 아무 말 대잔치를 벌이니 일반 국민이 그대로 따라 한다. 이것은 지금의 한국 사회가 얼마나 반(反)지성적·반이성적인지를 말해준다.

침묵하는 전문가들

끝으로 이런 사태에서 결코 그 책임을 면할 수 없는 사람들을 거론하겠다. 바로 한국사학자들이다. 사회에서 어떤 문제가 터지면 전문가들이 문제를 진단하고 해결 방향을 제시한다. 불필요한 논란이 벌어지지 않게 하는 것이 전문가 직역(職域)의 기능이다. 하지만 일제하 조선인 국적 문제에 관해서 차분하게 사실적 근거를 갖고 이 문제에 관해 해설한 한국사학자는 단 한 명도 없었다. 그 많은 한국사학자는 다 어디로 간 것일까.

물론 이 국적 문제에 정통한 학자가 없는 것은 아니다. 하지만 이에 대해 논문을 쓴 학자들조차 침묵하였다. 아마도 그가 자신이 쓴 논문대로 견해를 밝히는 순간 그는 그 소속 집단, 한국사학계에서 파문당했을 것이다. 한국사학계는 사실을 사실대로 논하지 않고 오직 진영(陣營) 논리대로만 움직이는 집단이다. 현실의 혼돈을 정돈하는 데 아무런 역할을 못 하는, 아니 오히려 혼돈을 조장하고 증폭시키는 집단, 이것이 오늘의 한국사학계다. 중요한 역사 문제가 터질 때마다 벙어리가 되거나 혹은 사태를 악화시키는 이런 학자 집단은 도대체 존재의 의의가 무엇일까.⊙