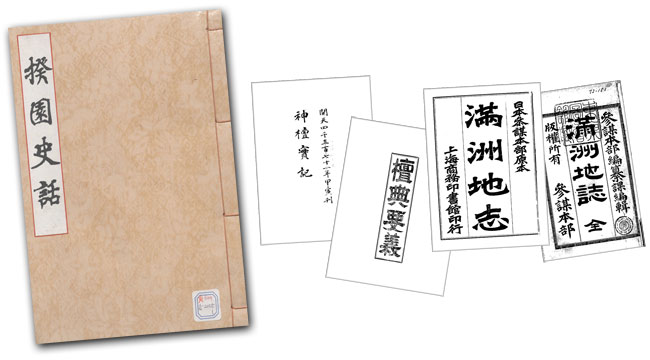

《만주지지(만주지)》(일본군 참모본부, 1894년)

→ 《만주지지》 중국어판(1904년)

→ 《신단실기》(대종교 2대 대종사 김교헌, 1914년)

→ 《규원사화》(1914~25년)

→ 《단전요의》(1925년)

⊙ 1909년 ‘단군교 포명서’ ‘단군교 5대종지 포명서’에 ‘배달’ 처음 등장

⊙ ‘배달’이라는 말의 근거는 《규원사화》에서 처음 제시

⊙ 1675년 나왔다는 《규원사화》는 1925년 대종교 지도자 김용기 《단전요의》에 처음 언급… 해방 후에야 원본 공개

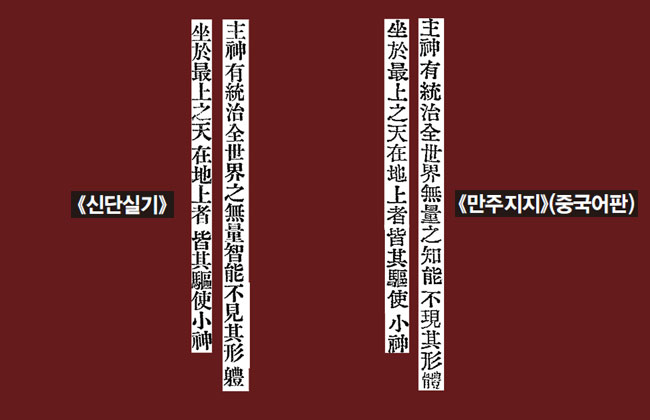

⊙ 단군교 主神에 대한 서술은 《만주지지》의 ‘살만(샤먼)교’ 부분과 판박이

→ 《만주지지》 중국어판(1904년)

→ 《신단실기》(대종교 2대 대종사 김교헌, 1914년)

→ 《규원사화》(1914~25년)

→ 《단전요의》(1925년)

⊙ 1909년 ‘단군교 포명서’ ‘단군교 5대종지 포명서’에 ‘배달’ 처음 등장

⊙ ‘배달’이라는 말의 근거는 《규원사화》에서 처음 제시

⊙ 1675년 나왔다는 《규원사화》는 1925년 대종교 지도자 김용기 《단전요의》에 처음 언급… 해방 후에야 원본 공개

⊙ 단군교 主神에 대한 서술은 《만주지지》의 ‘살만(샤먼)교’ 부분과 판박이

흔히들 우리를 ‘배달의 민족’이라고 부른다. 물건을 배달(配達)하는 배달 회사 이야기가 아니고 우리 민족 이름 이야기다. 연세 든 선생님들은 물론 어린 친구들도 이 배달민족이라는 말을 많이 들어봤다고 생각한다. 옛날은 물론 지금도 우리를 배달민족이라고 부른다. 신문과 방송에는 이 ‘배달민족’을 설명하는 콘텐츠가 넘친다.

〈‘단군’에서 나온 ‘배달’

단군에서 파생된 배달의 어원

배달민족도 단군의 단(檀)을 박달 혹은 배달로 부르는 데서 나왔다.

박달은 밝은 땅이란 뜻의 고유어다.

우리가 잘 알고 있는 배달민족의 배달은 바로 이 박달을 한자로 쓴 표현〉

이런 이야기들이 신문은 물론 TV 예능 방송에서도 흔히 나온다. 그리고 100명 중에 아흔아홉 명은 이 이야기가 진실이라고 철석같이 믿고 있다. 아니, 믿는 정도가 아니라 의심할 필요도 없는 사실이라고 알고 있다.

1910년까지도 민족의 이름이 없었다

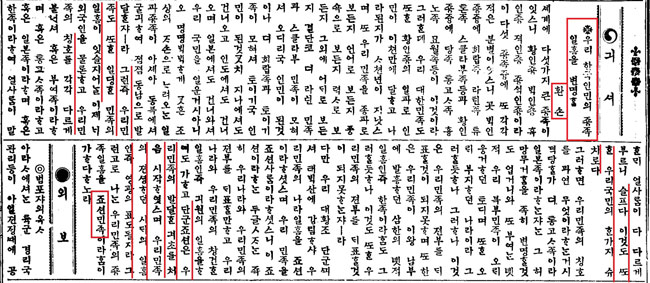

그렇다면 위 사진의 글은 뭘까. 1910년 5월 11일 《대한매일신보》의 기고다. 기고문 제목은 ‘우리 한국 인민의 종족 이름을 변명함’이다. ‘환손’이라는 이름으로 쓴 글에 이런 내용이 나온다.

〈우리 민족도 또한 일정한 민족의 이름이 있을지어늘 이제 내외국인을 물론하고 우리 민족의 칭호를 각각 다르게 불러서 (…) 열 사람이 다 다르게 부르니 슬프다 이것도 또한 우리 국민의 한 가지 수치로다〉

민족의 이름이 없다는 것이다. 사람들이 이렇게 불렀다가 저렇게 불렀다가 해서 “이 또한 우리 민족의 수치”라고, 기고를 쓴 환손이라는 사람은 주장한다. 결론은 이렇다.

〈단군조선은 우리 민족의 발달한 기초를 처음 시작하였으며 우리 민족의 전성(全盛)하던 시대의 이름인즉 영광의 표도 될지라 그런 고로 나는 우리 민족의 종족 이름을 조선민족이라 함이 가(可)하다 하노라〉

이 기고문에 따르면 1910년 당시까지 우리 민족을 가리키는 이름이 ‘없었다’. 그래서 그 수치를 극복하기 위해서 ‘조선민족’이라고 부르자고 필자는 제안했다. 만일 ‘배달민족’이라는 말이 그 예전부터 쓰였다면 이런 글이 나올 까닭이 없다.

이제 의문이 증폭된다. 과연 ‘배달’은 무엇일까? 사료(史料)와 문헌을 기초로 정체를 밝혀보자. 결론을 먼저 말하면, 20세기 전까지 우리에게 민족 이름은 없었다. 배달민족이라는 말은 없었다. 배달민족은 국가 위기를 맞아서 민족주의자들이 민족 정체성을 찾기 위해 만든 신조어(新造語)다.

‘배달민족’의 등장, 1909년

1909년 음력 1월 15일, 대종교를 창시한 나철(羅喆) 초대 종사(宗師)가 ‘단군교 포명서(檀君敎佈明書)’라는 글을 발표했다. 나철은 1904년 음력 10월 ‘백봉’이라는 인물이 동료들과 함께 지어서 1908년 자기에게 전수했다고 주장한다. ‘포명서’에는 이렇게 적혀 있다.

〈단군조 중엽에 배달국(倍達國)이라 칭(稱)한 어(語)가 한자(漢字)의 자의자음(字義字音)으로 전변(轉變)하야 조선(朝鮮)이 되었으니 배달(倍達)은 즉 조광(祖光)이라.〉

바로 이 ‘단군교 포명서’에 ‘배달’이라는 이름이 처음 등장한다. 원래 우리말로 나라 이름이 ‘배달’이었는데 이게 한자로 기록되면서 ‘조선’으로 바뀌어 전래됐다는 내용이다. 그러니까 원래 단군이 만든 나라 이름은 ‘배달’이라는 것이다.

대종교 홈페이지에 따르면 나철이 만든 이 ‘단군교’라는 종교는 1910년 음력 8월 5일 ‘대종교(大倧敎)’로 이름을 바꾼다. 우리가 다 알고 있는 그 대종교다. 단군을 시조로 하는 민족종교다.

그런데 비슷한 시기에 앞서 말한 《대한매일신보》 기고자는 ‘조선’을 우리 민족 이름으로 정하자고 주장한다. 이것은 그때까지도 우리 민족 이름을 ‘배달’로 할지 ‘조선’으로 할지 확정하지 못했다는 뜻이다.

또 그 즈음인 1909년 음력 12월 1일 나철은 ‘단군교 5대종지 포명서(檀君敎五大宗旨佈明書)’라는 단군교 선언문을 발표한다. 이 선언문은 1910년 4월 27일 《대한매일신보》와 한 달 뒤 《황성신문》에도 보도된다. 선언문에는 이렇게 적혀 있다.

〈대황조께서 삼천단부의 영역을 합쳐서 이름하여 ‘배달’이라 하였다.〉

그러니까 근대에 배달이라는 민족 명칭이 처음 등장한 곳은 바로 이 ‘단군교 포명서’와 ‘단군교 5대종지 포명서’다. 그 무렵 《대한매일신보》 기고자가 주장했던 또 다른 우리 민족 이름은 ‘조선’이었다. 차이점이라면 ‘단군교 포명서’는 민족 이름이 ‘배달’이라고 ‘못을 박았고’ 《대한매일신보》 기고자는 민족 이름이 ‘없으니’ 이 김에 조선이라고 부르자고 ‘제안’ 했다는 사실이다.

동북아의 민족주의 열기

민족을 강조하는 이 같은 민족주의 열풍은 당시 조선뿐만 아니라 동북아시아 각국에 동일하게 불어왔다. 중국 한족(漢族)은 ‘황제(黃帝)의 자손’을 강조하기 시작했고, 일본은 천황(天皇)이 천조대신(天照大神·아마테라스 오미카미)으로부터 통치권을 위임받았다는 신화를 강조하며 ‘천황의 신민(臣民)’으로서 일본인의 정체성(正體性)을 만들어가기 시작했다(서영대, 〈근대 한국의 단군 인식과 민족주의〉, 《동북아역사논총》 20, 동북아역사재단, 2008년). 그렇게 근대에 접어들면서 각국에서는 민족의 정체성을 확립하기 위한 지식인들의 힘겨루기가 시작됐다.

조선도 마찬가지였다. 당시 조선 지식인들의 당면 과제는 외세 침탈에 풍전등화(風前燈火)처럼 위태롭던 국권(國權) 수호였다. 외세에 대해 일치단결한 저항심을 끌어내기 위해 필요한 사상이 바로 민족주의 이념이었다. 그래서 단군을 중심으로 한 고대(古代) 문명 국가의 상징, 바로 ‘배달민족’이 당시 지식인 사회를 중심으로 조선인의 상징으로 자리 잡는다. 앞에서 소개한 《대한매일신보》 글의 필자 또한 단군교 교도일 확률이 100%다. 환손은 ‘桓孫’, ‘환인(桓仁·단군의 할아버지인 하느님)의 자손’이라는 뜻이다.

수많은 지식인들이 단군교와 대종교에 입교(入敎)했다. 나라가 사라지고 이 지식인들은 만주로 망명해서 독립운동을 이어갔다. 단군교, 즉 대종교가 시대를 이끄는 이념적 본부가 되면서 ‘조선’이라는 제안은 힘을 잃고 ‘배달민족’이 우리를 뜻하는 용어로 자리 잡았다.

한일 병합이 이루어지고 1년이 지난 1911년 9월, 역시 대종교 신자였던 한글학자 주시경(周時經)은 ‘국문연구회’라고 불렸던 기존의 한글 연구 조직을 ‘배달말글몯음’으로 개명했다(김경수, 《주시경전서》 6, 〈주시경 연보〉, 탑출판사, 1992년). 주시경은 배재학당에서 세례를 받고 기독교 신자가 됐지만 외세의 정신적 침략에 저항하겠다면서 대종교로 개종한다(김윤경, 《주시경선생전기》, 한글학회, 1960년, 16면). 그리고 1914년 다른 대종교 입교 지식인들처럼 만주로 망명할 준비를 하다가 급작스럽게 죽었다(김윤경, 앞 책, 19면).

《신단실기》의 등장과 배달

1914년 대종교 제2대 대종사 김교헌(金敎獻)이 《신단실기(神檀實記)》라는 책을 펴냈다. 《신단실기》는 한국학중앙연구원 내 장서각(藏書閣)에 소장돼 있다. 그때까지 논의되던 단군과 배달에 대한 이야기들을 총정리한 책이다. 이 책에 대종교가 섬기는 주신(主神)에 대한 설명이 나온다.

주신은 전 세계를 통치하는 무량한 지능을 가지고 있다(主神이 有統治全世界之無量智能하샤)

그 형체는 보이지 않는다(而不見其形體하고)

가장 높은 하늘에 앉아 계시며(坐於最上之天하니)

땅 위에 있는 것들은 모두 작은 신들을 좇게 하신다(在地上者는 皆其驅使小神이라 하고)

한마디로 대종교의 신은 전지전능(全知全能)한 능력을 가진 존재이고, 형체가 없으며, 작은 신들을 통해 땅을 지배한다는 뜻이다. 이게 ‘단군’이고 ‘환인’이다. 이 책에서 김교헌은 단군이 만든 나라 이름을 ‘배달’이라고 명시했다.

그런데 나철의 ‘단군교 포명서’나 이 김교헌의 《신단실기》 그 어디에도 단군이 만든 나라 이름이 배달이라는 근거는 없다. 나철과 김교헌은 ‘단(檀)’이 박달나무와 빛을 뜻하고 ‘군(君)’이 임금을 뜻하는데, 이 한자어들만 전해져 내려오고 ‘박달’과 ‘임금’과 ‘빛’이라는 뜻은 실종돼 버렸다고만 주장한다.

“단군은 ‘박달임금’ 번역한 것”

이건 문제가 있다. 신뢰도 문제다. 이보다 시기가 앞선 문헌에 ‘배달’이라는 이야기가 한 번이라도 나온다면 그 문헌들을 제시해 근거를 대야 한다. 그럼에도 불구하고 나철이나 김교헌은 배달이라는 단어가 단군을 뜻한다고 주장만 할 뿐 그 언어학적, 문헌 적 근거를 제시하지 않았다.

그런데 어느 날 갑자기 우리 민족 이름이 배달이라고는 주장을 담은 17세기 서적이 발견된다. 책 이름은 《규원사화(揆園史話)》다. 그 과정은 이렇다.

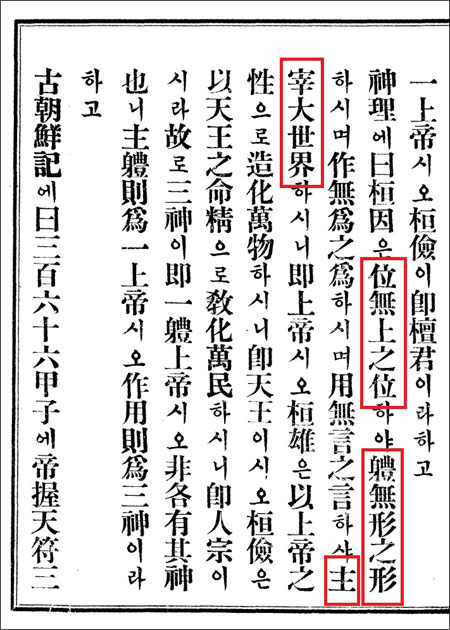

1925년 경성에서 《단전요의(檀典要義)》라는 책이 발간된다(이 책의 김용기 필사본과 활자본은 모두 국립중앙박물관에 소장돼 있다). 저자인 김용기(金容起)라는 사람도 대종교 지도자다. 이 책에 앞에 언급한 《신단실기》와 유사한 내용이 나온다(위 사진).

환인은 지위는 더 오를 곳 없는 하늘과 같고(位無上之位)

몸은 형체가 없으며(體無形之形)

대세계를 주재하시니(主宰大世界)

그리고 “국호를 배달나라(倍達那羅)라 하시니”라고 적혀 있다. 그 주석에는 “옛말에 祖를 倍라 하고 光輝함을 達이라 칭하나니 倍達은 祖光의 뜻이라”라고 풀이해 놨다.

지금 많은 사람들이 말하는 ‘배달민족’의 정확한 뜻이다. 그리고 단군이 세운 나라 이름이 단순히 ‘배달’이 아니라 ‘배달나라’라고 설명했다.

그리고 여기에 《규원사화》라는 책 이름이 등장한다.

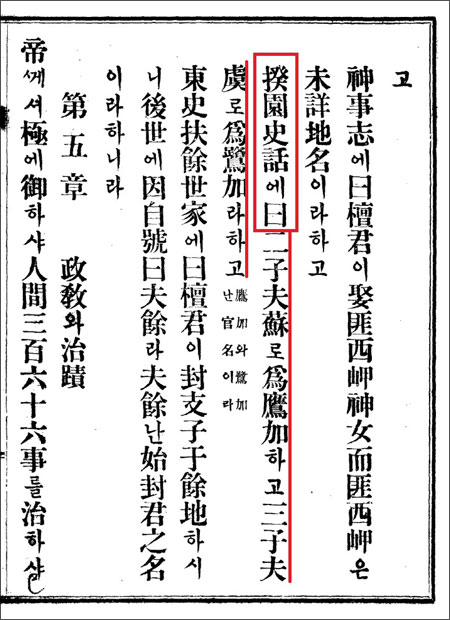

《규원사화》에 이르기를 둘째 아들 부소(夫蘇)를 응가(鷹加)에 임명하고 셋째 아들 부우(夫虞)를 노가(鷺加)에 임명하고…

위 사진이 《단전요의》에 인용된 《규원사화》다. 《규원사화》 서문(아래 사진)에 따르면 책을 쓴 사람은 ‘북애노인(北崖老人)’이라는 사람이고 책을 쓴 시기는 숙종 2년(1675년)이다. 이 책에 이렇게 적혀 있다.

단군은 박달임금을 번역한 것이다.

단(檀)을 박달 혹은 백달이라 하고 군(君)을 임금이라 한다. 당시 한자가 없었고 (…) (후에) 이를 한자로 단군이라고 했다.

자, 드디어 배달민족의 뿌리를 찾은 듯하다. 1675년이니까 지금으로부터 자그마치 350년 전 책이다. 이 책에서 우리 민족을 박달, 배달이라고 했으니까 배달민족은 엄연한 정통성을 가지고 있는 용어로 인정할 수 있는 것이다.

해방 후에야 공개된 《규원사화》 원본

이렇게 《규원사화》라는 책 이름이 갑자기 나타난다. 1925년 김용기라는 대종교 지도자가 《단전요기》를 저술하면서 그 250년 전에 쓴 이 《규원사화》를 인용했다. 250년 동안 숨어 있던 책이 1920년대에 홀연히 나타난 것이다. 이후로 《대동사강(大東史綱)》(1928년), 《조선역사》(1934년) 등 《규원사화》를 인용한 책이 봇물처럼 쏟아졌다. 그러니까 이 《규원사화》라는 책이 ‘배달민족’의 원류다.

그런데 조금, 아니, 많이 이상하다. 이 책이 어떻게 갑자기 나타났을까? 숙종 때 썼다는 책이 꼭꼭 숨어 있다가 하필 엄혹한 식민 시대로 접어들고 15년이 지나서야 다른 책에 인용돼서 등장했을까?

정작 그 원본은 해방이 되고 1년 뒤인 1946년 5월 국립중앙도서관이 김수일이라는 사람으로부터 100원에 구입해 세상에 나왔다. 식민 시대에 고고학자 손보기(孫寶基)가 필사한 양주동 판본도 있다. 북한 인민대학습당에도 한 부가 소장돼 있다(임채우, 〈선도사서 규원사화 해제: 위작설에 대한 쟁점을 중심으로〉, 《仙道文化》 6, 국제뇌교육종합대학원대학교 국학연구원, 2009년). 이들 판본 모두 ‘해방이 되고 나서야 공개’됐다는 공통점이 있다.

《규원사화》의 오류 1-숙종 2년

‘배달민족’의 비밀을 풀기 위해서는 17세기에 썼다는 이 《규원사화》의 비밀을 풀어야 한다. 이 책 이전에는 배달이라는 단어는 그 어떤 기록에도 등장한 적이 없으니까. 17세기 이전에는 《규원사화》처럼 ‘단군’을 ‘박달임금’으로 해석한 사료도 존재하지 않는다. 이 《규원사화》야말로 배달민족으로 들어가는 문이다.

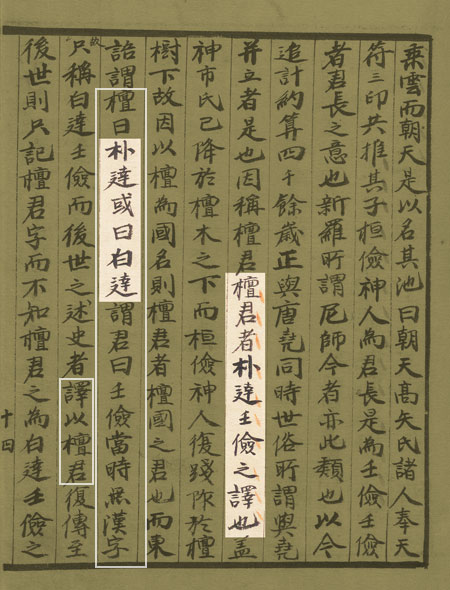

위 사진은 국립중앙박물관이 1946년에 구입한 필사본 원본이다. 이 필사본은 1972년 당시 서지학자와 금석학자들에 의해 진본(眞本)으로 공인받은 사료다. 그 필사본 서문이다. 북애노인이 쓴 이 서문에 책을 쓴 날짜가 나온다.

주상(임금) 2년째 을묘년 3월(上之二年卯三月)

어느 임금의 등극 2년이 된 을묘년 3월에 썼다는 뜻이다. 이 을묘년이 언제일까? 《규원사화》에는 효종의 북벌 이야기가 나온다. 그러니까 이 주상 임금[上]은 효종(재위 1649~1659년) 이후 임금이다. 등극한 지 2년째 되는 해가 을묘년인 왕은 숙종밖에 없다. 그래서 이 책을 쓴 시기가 1675년임을 알 수 있다.

그런데 조선에서는 새 왕이 등극하면 마냥 기뻐하지는 않았다. 옛 왕이 죽었으니까. 그래서 실록에는 옛 왕이 죽고 새 왕이 등극한 해를 새로운 왕의 ‘1년’이라고 기록하지 않는다. 그해는 옛 왕의 마지막 연도를 사용하고, 해가 바뀌고 맞는 첫해를 새 왕의 ‘원년(元年)’ 그러니까 1년이라고 기록한다. 《숙종실록》에도 등극 2년째 을묘년이 ‘원년’이다. 그런데 《규원사화》는 이 을묘년을 ‘임금 2년’이라고 기록했다. 사소한 부분이지만, 처음부터 이렇게 이 책은 오류를 담고 있다. 또 있다.

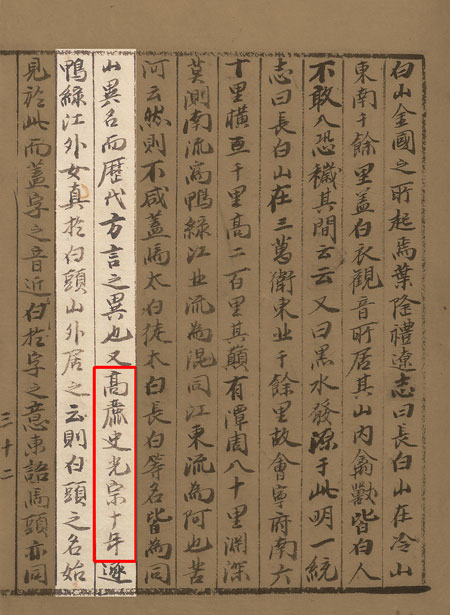

《규원사화》의 오류 2-고려 광종

《규원사화》는 《고려사》를 인용해서 고려 ‘광종 10년’에 압록강 밖의 여진족을 백두산 밖으로 몰아냈다고 적고 있다(위 사진). 1823년에 나온 《해동역사(海東繹史)》라는 책에도 똑같이 《고려사》를 인용해서 광종 10년에 벌어진 일이라고 기록돼 있다. 《해동역사》는 《규원사화》를 썼다는 1675년보다 148년 뒤에 나온 책이다.

그런데 실제 《고려사》에는 이 일이 광종 10년이 아니라 ‘성종 10년’(991년)에 있었다고 기록돼 있다. 틀린 내용이 두 책에 똑같이 나와 있는 것이다. 이 말은 《해동역사》나 《규원사화》 둘 중 하나가 다른 책을 베꼈다는 뜻이다. 어느 쪽이 어느 쪽을 베꼈을까?

《해동역사》를 쓴 한진서(韓鎭書)는 이 책에 자기가 인용한 문헌들 목록을 세세하게 적어놨다. 하지만 그 목록에 《규원사화》라는 책은 없다. 따라서 저술 연도를 따지지 않고 보면 논리적으로 《규원사화》의 저자가 《해동역사》를 보고 이 틀린 부분을 베꼈다고 보는 게 자연스럽다. 그렇다면 《규원사화》는 1675년이 아니라 《해동역사》가 나온 1823년 이후에 나온 책이 된다.

이를 두고 《규원사화》가 진짜라고 주장하는 사람들은 “19세기 초 《해동역사》 저자가 굳이 고대사의 민감한 비밀을 담고 있는 《규원사화》를 밝힐 이유가 없었다”고 주장한다(임채우, 앞 논문). 사소한 오류가 이 책의 진정한 가치를 덮을 수 없다는 주장이다. 그렇다고 치자. 누구나 저술을 하면서 실수는 할 수 있다. 하지만 이 책은 이런 날짜 정도가 아니라 사소하다고 보기에는 너무나도 심각한 오류를 더 가지고 있다.

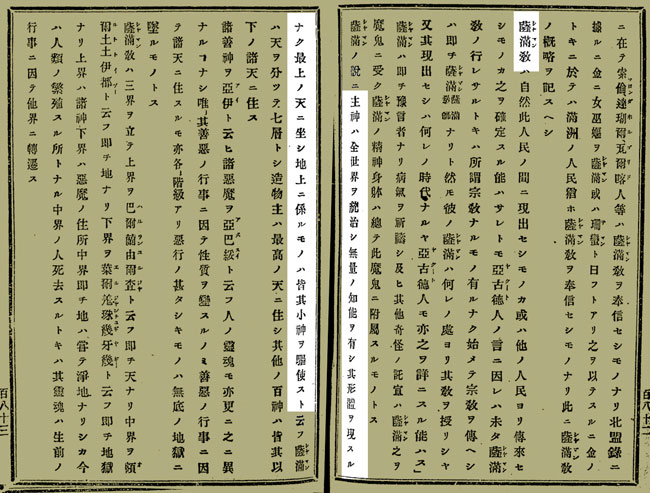

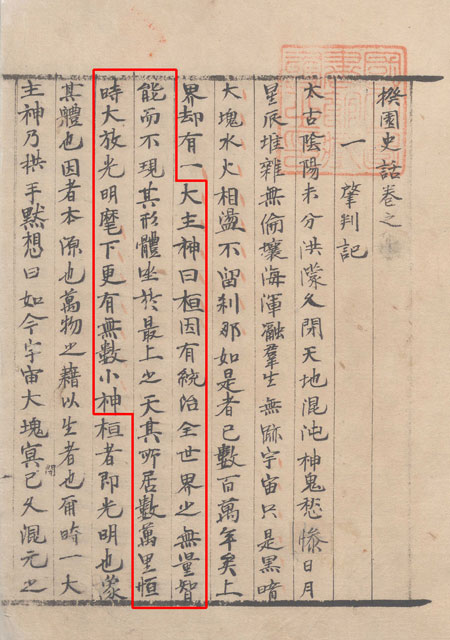

《만주지지》는 일본군 참모본부가 지은 책

결론을 먼저 말하면, 《규원사화》는 우리 ‘배달민족’과 고대사의 비밀을 간직하고 있는 자료가 될 수 없다. 이 책을 쓴 사람은 자기도 모르게 너무나도 치명적인 실수를 해놓았으니까.

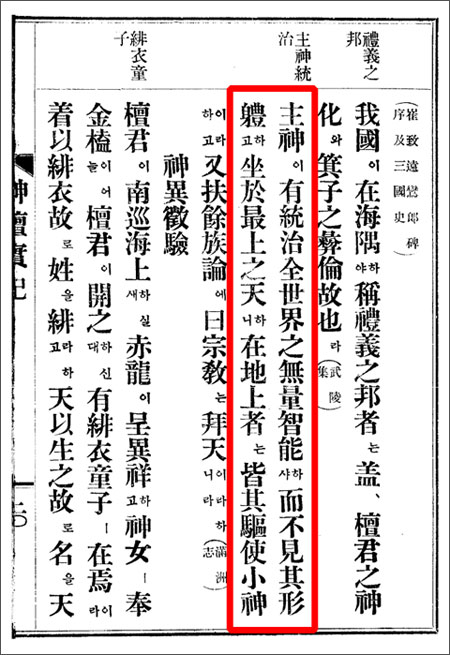

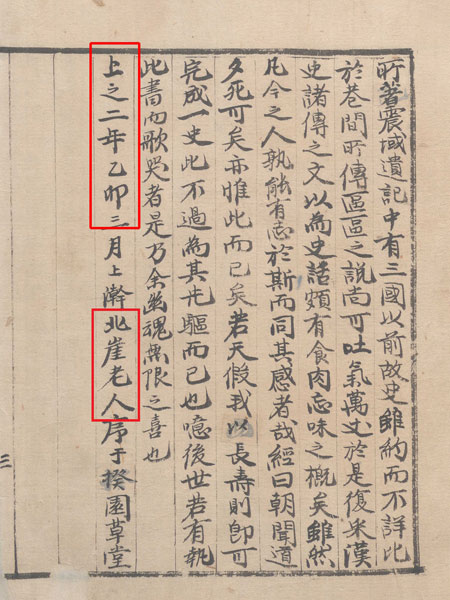

배달민족이라는 용어가 역사상 최초로 등장한 때는 나철이 ‘단군교 포명서’를 발표한 1909년 음력 1월이라고 했다. 바로 ‘그때부터’ 우리는 배달민족이었다. 앞에서 본 김교헌의 《신단실기》 중 대종교가 섬기는 신에 대한 “주신은 전 세계를 통치… 작은 신들을 좇게 하신다”라는 글 맨 끝 부분에, 이 글을 인용한 출처가 적혀 있다.

《滿洲志(만주지)》

이 《만주지》라는 책은 일본군 참모본부가 만주를 탐사하고 1894년 발간한 책이다. 원제목은 《만주지지(滿洲地誌)》다. 원래는 1889년 참모본부에서 편찬한 《지나지지(支那地誌)》의 제15권 〈만주부(滿洲部)〉였는데, 참모본부는 이 책만 따로 1894년에 새로 출간했다(조인성, 〈규원사화·단기고사·환단고기 위서론의 성과와 과제〉, 《동북아역사논총》 55, 동북아역사재단, 2017년). 그 원문에 이런 대목이 있다(위 사진).

主神ハ全世界ヲ統治シ無量ノ知能ヲ有シ

其形體ヲ現スルナク最上ノ天ニ坐シ地上ニ係ルモノハ皆其小神ヲ驅使スト

《신단실기》의 저자 김교헌은 ‘만주지’를 인용했다고 밝혔다. 이 《만주지지》 일본어 원문과 《신단실기》의 국한문혼용 문장은 내용이 거의 동일하다. 그러고 보면 ‘전 세계(全世界)’ ‘지능(知能·智能)’같이 현대 한자어로 보이는 단어들이 쓰인 이유도 짐작이 된다. 일본 책을 인용한 글이니까.

그런데, 《신단실기》에서 말하는 ‘주신(主神)’은 ‘단군’ 혹은 ‘환인’이다. 그렇다면 이 일본군 참모본부 책에 나오는 ‘주신’은 누구일까? 위 사진 속 오른쪽 페이지 위에 그 설명이 나온다.

薩滿敎(살만교)

‘살만’은 바로 샤먼(shaman), 무당(巫堂)이다. 만주 일대에 고대부터 살아왔던 퉁구스족 종교를 설명하면서 이 책은 그 종교를 샤먼, 그러니까 무속(巫俗)이라고 풀이했다. 이 샤먼교는 만주족이 건국한 청나라 황실 종교이기도 하다(이희재, 〈淸代의 궁중 무속, 薩滿敎의 위상〉, 《한중인문학연구》 50, 한중인문학회, 2016년).

《신단실기》는 이 퉁구스족 종교이자 청나라 황실 종교인 샤먼교를 알 수 없는 이유로 ‘단군’과 ‘환인’에 대입해 그대로 대종교의 주신이라고 풀이해 놨다.

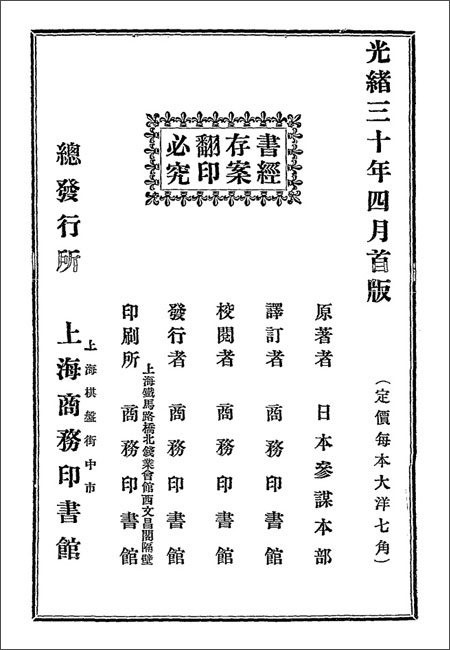

1904년 중국어판 《만주지지》

이 일본어 《만주지지》라는 책은 분량이 485페이지다. 일본어에 능숙한 사람이 아니면 쉽게 읽을 수 있는 책이 아니다. 그런데 《신단실기》의 저자인 김교헌은 과거에 급제해 대한제국 말기까지 관료를 지낸 인물이다. 훗날 독립협회에서 활동하고 청산리 전투에도 참가했지만, 기본적으로 김교헌은 한학(漢學)에 능한 사람이지 일본어 원전을 독해할 수 있는 사람은 아니다. 그래서 한학에 능한 김교헌이 일본어 원본이 아닌 또 다른 서적을 참고로 하지 않았을까 하는 의심을 품고 사료를 더 뒤져봤다.

그래서 얼토당토않게 튀어나온 책이 바로 《일본참모본부 원본 만주지지-상해 상무인서관(上海商務印書館) 인행(印行)》이다. 청나라 상해(상하이)에서 발행된 《만주지지》 중국어판이다. 상무인서관이라는 서점은 지금도 운영중인 중국 최대 출판사다.

판권을 보면 초판 연도가 광서(光緖) 30년(1904년)이다. 출판사에서 독자적으로 번역하고 독자적으로 발행한 책이다. 일본과 무관하다. 당시까지 제대로 조사나 연구가 돼있지 않았던 만주 지역 인문지리를 번역본으로 출간한 책이다.

이 책 해당 부분(위 사진)을 보자. ‘살만교’ 그러니까 샤먼, 무속에 관한 부분이다. 여기에 그 샤먼에 관한 설명이 나온다. 《신단실기》 해당 부분과 마법처럼 똑같다. 대세에 무관한 어조사 ‘之’자 위치가 바뀌었고 ‘現·知’자가 뜻이 동일한 ‘見·智’자로 바뀌었을 뿐 똑같다(아래 사진).

그러니까 저자 김교헌은 1894년에 출간된 《만주지지(滿洲地誌)》 원본이 아니라 1904년 출간되고 1907년에 재간(再刊)된 중국어본 《만주지지(滿洲地志)》를 인용한 것이다. 그러면서도 《신단실기》에는 ‘만주지(滿洲志)’에서 인용했다고만 밝혔을 뿐 이게 원본인지 중국어 번역본인지는 입을 다물었다.

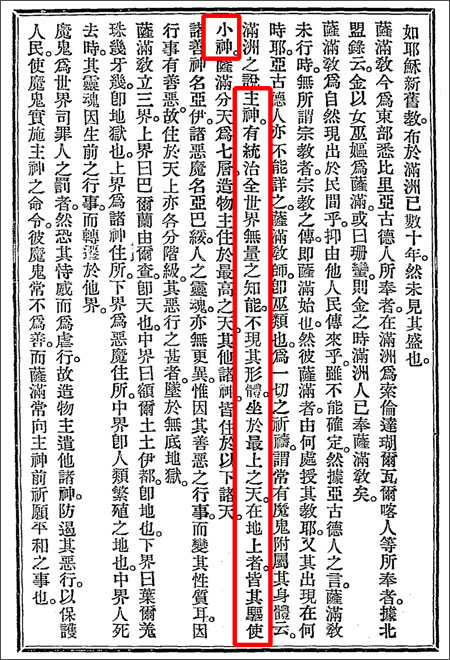

《규원사화》에도 유사한 내용 있어

신기하게도, 1675년에 썼다는 《규원사화》에도 대동소이한 내용이 실려 있다(위 사진).

큰 주신(主神)이 있는데 이름하여 환인(桓因)이라 한다(有一大主神曰桓因).

전 세계를 통치하는 끝없는 지혜와 능력을 지녔다(有統治全世界之無量智能).

그 형체는 나타내지 않는다(而不現其形體).

하늘 끝 가장 높은 곳에 앉아 계신다(坐於最上之天).

거하는 곳은 수만 리나 떨어져 있지만 언제나 밝은 빛을 크게 내뿜고(其所居數萬里 恒時大放光明)

아래로는 또한 수많은 작은 신들이 있었다(麾下更有無數小神).

여기에 낯익은 단어들이 있다. ‘主神’ ‘統治全世界之無量智能’ ‘不現其形體’ ‘坐於最上之天’ ‘小神’이다. 이 단어들 모두 《신단실기》의 주신(主神) 부분과 중국어판 일본참모본부 《만주지지》의 샤먼 부분과 동일하다.

《규원사화》는 1920년대에 식민 조선에서 인용되기 시작하고 1946년에야 처음으로 일반에게 공개된 책이다. 그렇게 꼭꼭 숨겨졌던 《규원사화》를 일본 참모본부가 1880년대에 볼 수 있었을까? 봤다고 하더라도 그 해당 부분을 ‘샤먼’ 설명 부분에 인용했을까? 아니라고 본다. 그럴 수가 없다. 백 퍼센트 《규원사화》 저자가 《신단실기》 혹은 《만주지지》를 베낀 것이다. 만일 1914년에 김교헌이 《신단실기》를 쓸 때 《규원사화》의 존재를 알았다면 당연히 “《규원사화》에서 인용했다”고 주석을 달지 ‘만주지’를 인용했다고 할 이유가 없다.

‘창작’되는 역사

그렇다면 이 《규원사화》는 언제 창작된 책일까? 《규원사화》라는 책 이름은 1925년에 김용기가 쓴 《단전요의》에 처음으로 인용된다. 그러니까 《규원사화》는 김규헌이 《규원사화》를 언급하지 않고 《신단실기》를 내놓은 1914년에서 김용기의 《단전요의》가 출간된 1925년 사이에 누군가가 만들어낸 창작물이다. 더도 덜도 아니다. 이게 《규원사화》의 실체다.

그리고 이게 ‘배달민족’의 실체다. 1909년 나철이 단군교를 창시하면서 발표한 ‘단군교 포명서’에 처음으로 배달이라는 용어가 등장했고, 이후 이 배달이라는 단어를 정당화하고 민족적 구심점을 만들기 위해 배달민족이라는 개념이 강화된 것이다. 상하이임시정부 주축이었던 대종교 세력은 1922년 《배달족역사(倍達族歷史)》라는 교과서를 제작하기도 했다. 이 책 필자는 김헌(金獻)이라는 인물인데, 앞의 《신단실기》를 저술한 김교헌의 개명이다(임찬경, 〈대한민국임시정부 출간 ‘배달족역사’의 대종교적 역사관〉, 《국학연구》 23, 국학연구소, 2019년).

北, 《규원사화》를 객관적 사료라고 주장

지금 저 《규원사화》가 배달민족의 시작이고 단군이 바로 배달을 뜻한다는 주장이 마치 진실인 것처럼 돌아다니게 된 것도 그 민족주의적 열망이 용도 폐기되지 못하고 학술적인 탐구 영역으로 들어오지 못해서 벌어지고 있는 일이다.

북한은 1993년 평양 단군릉을 발굴했다고 주장한 이래 단군사상을 자기네 주체사상의 뿌리라고 적극 주장해 왔다. 따라서 북한 학자들은 《규원사화》를 객관적 사료라고 일관되게 주장하고 있다(최인철, 〈규원사화의 사료적 가치〉, 《력사과학》 189, 과학백과사전출판사[평양], 2004년).

이념이나 감정에 휩쓸리면 객관을 볼 수 없다. 배달민족이라는 말은 묘한 흥분감을 준다. 하지만 객관은 될 수 없다. 한마디로 ‘일본 군부에서 지은 책을’ ‘중국에서 번역했는데 그 번역한 책 내용을’ ‘조선의 민족종교 지도자가 일본 원전을 인용한 것처럼 썼고’ ‘알고 봤더니 그 책의 내용을 각색해 위작한 서적을’ ‘우리 민족의 근원에 관한 책으로’ 우리는 의심하지 않고 믿어왔다는 이야기다.⊙

〈‘단군’에서 나온 ‘배달’

단군에서 파생된 배달의 어원

배달민족도 단군의 단(檀)을 박달 혹은 배달로 부르는 데서 나왔다.

박달은 밝은 땅이란 뜻의 고유어다.

우리가 잘 알고 있는 배달민족의 배달은 바로 이 박달을 한자로 쓴 표현〉

이런 이야기들이 신문은 물론 TV 예능 방송에서도 흔히 나온다. 그리고 100명 중에 아흔아홉 명은 이 이야기가 진실이라고 철석같이 믿고 있다. 아니, 믿는 정도가 아니라 의심할 필요도 없는 사실이라고 알고 있다.

1910년까지도 민족의 이름이 없었다

|

| 1910년 5월 11일자 《대한매일신보》의 환손(필명) 기고. |

〈우리 민족도 또한 일정한 민족의 이름이 있을지어늘 이제 내외국인을 물론하고 우리 민족의 칭호를 각각 다르게 불러서 (…) 열 사람이 다 다르게 부르니 슬프다 이것도 또한 우리 국민의 한 가지 수치로다〉

민족의 이름이 없다는 것이다. 사람들이 이렇게 불렀다가 저렇게 불렀다가 해서 “이 또한 우리 민족의 수치”라고, 기고를 쓴 환손이라는 사람은 주장한다. 결론은 이렇다.

〈단군조선은 우리 민족의 발달한 기초를 처음 시작하였으며 우리 민족의 전성(全盛)하던 시대의 이름인즉 영광의 표도 될지라 그런 고로 나는 우리 민족의 종족 이름을 조선민족이라 함이 가(可)하다 하노라〉

이 기고문에 따르면 1910년 당시까지 우리 민족을 가리키는 이름이 ‘없었다’. 그래서 그 수치를 극복하기 위해서 ‘조선민족’이라고 부르자고 필자는 제안했다. 만일 ‘배달민족’이라는 말이 그 예전부터 쓰였다면 이런 글이 나올 까닭이 없다.

이제 의문이 증폭된다. 과연 ‘배달’은 무엇일까? 사료(史料)와 문헌을 기초로 정체를 밝혀보자. 결론을 먼저 말하면, 20세기 전까지 우리에게 민족 이름은 없었다. 배달민족이라는 말은 없었다. 배달민족은 국가 위기를 맞아서 민족주의자들이 민족 정체성을 찾기 위해 만든 신조어(新造語)다.

‘배달민족’의 등장, 1909년

1909년 음력 1월 15일, 대종교를 창시한 나철(羅喆) 초대 종사(宗師)가 ‘단군교 포명서(檀君敎佈明書)’라는 글을 발표했다. 나철은 1904년 음력 10월 ‘백봉’이라는 인물이 동료들과 함께 지어서 1908년 자기에게 전수했다고 주장한다. ‘포명서’에는 이렇게 적혀 있다.

〈단군조 중엽에 배달국(倍達國)이라 칭(稱)한 어(語)가 한자(漢字)의 자의자음(字義字音)으로 전변(轉變)하야 조선(朝鮮)이 되었으니 배달(倍達)은 즉 조광(祖光)이라.〉

바로 이 ‘단군교 포명서’에 ‘배달’이라는 이름이 처음 등장한다. 원래 우리말로 나라 이름이 ‘배달’이었는데 이게 한자로 기록되면서 ‘조선’으로 바뀌어 전래됐다는 내용이다. 그러니까 원래 단군이 만든 나라 이름은 ‘배달’이라는 것이다.

대종교 홈페이지에 따르면 나철이 만든 이 ‘단군교’라는 종교는 1910년 음력 8월 5일 ‘대종교(大倧敎)’로 이름을 바꾼다. 우리가 다 알고 있는 그 대종교다. 단군을 시조로 하는 민족종교다.

그런데 비슷한 시기에 앞서 말한 《대한매일신보》 기고자는 ‘조선’을 우리 민족 이름으로 정하자고 주장한다. 이것은 그때까지도 우리 민족 이름을 ‘배달’로 할지 ‘조선’으로 할지 확정하지 못했다는 뜻이다.

또 그 즈음인 1909년 음력 12월 1일 나철은 ‘단군교 5대종지 포명서(檀君敎五大宗旨佈明書)’라는 단군교 선언문을 발표한다. 이 선언문은 1910년 4월 27일 《대한매일신보》와 한 달 뒤 《황성신문》에도 보도된다. 선언문에는 이렇게 적혀 있다.

〈대황조께서 삼천단부의 영역을 합쳐서 이름하여 ‘배달’이라 하였다.〉

그러니까 근대에 배달이라는 민족 명칭이 처음 등장한 곳은 바로 이 ‘단군교 포명서’와 ‘단군교 5대종지 포명서’다. 그 무렵 《대한매일신보》 기고자가 주장했던 또 다른 우리 민족 이름은 ‘조선’이었다. 차이점이라면 ‘단군교 포명서’는 민족 이름이 ‘배달’이라고 ‘못을 박았고’ 《대한매일신보》 기고자는 민족 이름이 ‘없으니’ 이 김에 조선이라고 부르자고 ‘제안’ 했다는 사실이다.

동북아의 민족주의 열기

민족을 강조하는 이 같은 민족주의 열풍은 당시 조선뿐만 아니라 동북아시아 각국에 동일하게 불어왔다. 중국 한족(漢族)은 ‘황제(黃帝)의 자손’을 강조하기 시작했고, 일본은 천황(天皇)이 천조대신(天照大神·아마테라스 오미카미)으로부터 통치권을 위임받았다는 신화를 강조하며 ‘천황의 신민(臣民)’으로서 일본인의 정체성(正體性)을 만들어가기 시작했다(서영대, 〈근대 한국의 단군 인식과 민족주의〉, 《동북아역사논총》 20, 동북아역사재단, 2008년). 그렇게 근대에 접어들면서 각국에서는 민족의 정체성을 확립하기 위한 지식인들의 힘겨루기가 시작됐다.

조선도 마찬가지였다. 당시 조선 지식인들의 당면 과제는 외세 침탈에 풍전등화(風前燈火)처럼 위태롭던 국권(國權) 수호였다. 외세에 대해 일치단결한 저항심을 끌어내기 위해 필요한 사상이 바로 민족주의 이념이었다. 그래서 단군을 중심으로 한 고대(古代) 문명 국가의 상징, 바로 ‘배달민족’이 당시 지식인 사회를 중심으로 조선인의 상징으로 자리 잡는다. 앞에서 소개한 《대한매일신보》 글의 필자 또한 단군교 교도일 확률이 100%다. 환손은 ‘桓孫’, ‘환인(桓仁·단군의 할아버지인 하느님)의 자손’이라는 뜻이다.

수많은 지식인들이 단군교와 대종교에 입교(入敎)했다. 나라가 사라지고 이 지식인들은 만주로 망명해서 독립운동을 이어갔다. 단군교, 즉 대종교가 시대를 이끄는 이념적 본부가 되면서 ‘조선’이라는 제안은 힘을 잃고 ‘배달민족’이 우리를 뜻하는 용어로 자리 잡았다.

한일 병합이 이루어지고 1년이 지난 1911년 9월, 역시 대종교 신자였던 한글학자 주시경(周時經)은 ‘국문연구회’라고 불렸던 기존의 한글 연구 조직을 ‘배달말글몯음’으로 개명했다(김경수, 《주시경전서》 6, 〈주시경 연보〉, 탑출판사, 1992년). 주시경은 배재학당에서 세례를 받고 기독교 신자가 됐지만 외세의 정신적 침략에 저항하겠다면서 대종교로 개종한다(김윤경, 《주시경선생전기》, 한글학회, 1960년, 16면). 그리고 1914년 다른 대종교 입교 지식인들처럼 만주로 망명할 준비를 하다가 급작스럽게 죽었다(김윤경, 앞 책, 19면).

《신단실기》의 등장과 배달

|

| 《신단실기》에서 ‘주신(主神)’을 설명한 부분과, 그 문단 끝의 출처 《민주지》. |

주신은 전 세계를 통치하는 무량한 지능을 가지고 있다(主神이 有統治全世界之無量智能하샤)

그 형체는 보이지 않는다(而不見其形體하고)

가장 높은 하늘에 앉아 계시며(坐於最上之天하니)

땅 위에 있는 것들은 모두 작은 신들을 좇게 하신다(在地上者는 皆其驅使小神이라 하고)

한마디로 대종교의 신은 전지전능(全知全能)한 능력을 가진 존재이고, 형체가 없으며, 작은 신들을 통해 땅을 지배한다는 뜻이다. 이게 ‘단군’이고 ‘환인’이다. 이 책에서 김교헌은 단군이 만든 나라 이름을 ‘배달’이라고 명시했다.

그런데 나철의 ‘단군교 포명서’나 이 김교헌의 《신단실기》 그 어디에도 단군이 만든 나라 이름이 배달이라는 근거는 없다. 나철과 김교헌은 ‘단(檀)’이 박달나무와 빛을 뜻하고 ‘군(君)’이 임금을 뜻하는데, 이 한자어들만 전해져 내려오고 ‘박달’과 ‘임금’과 ‘빛’이라는 뜻은 실종돼 버렸다고만 주장한다.

“단군은 ‘박달임금’ 번역한 것”

|

| 《단전요의》에서 환인에 대해 설명한 부분. |

그런데 어느 날 갑자기 우리 민족 이름이 배달이라고는 주장을 담은 17세기 서적이 발견된다. 책 이름은 《규원사화(揆園史話)》다. 그 과정은 이렇다.

1925년 경성에서 《단전요의(檀典要義)》라는 책이 발간된다(이 책의 김용기 필사본과 활자본은 모두 국립중앙박물관에 소장돼 있다). 저자인 김용기(金容起)라는 사람도 대종교 지도자다. 이 책에 앞에 언급한 《신단실기》와 유사한 내용이 나온다(위 사진).

환인은 지위는 더 오를 곳 없는 하늘과 같고(位無上之位)

몸은 형체가 없으며(體無形之形)

대세계를 주재하시니(主宰大世界)

그리고 “국호를 배달나라(倍達那羅)라 하시니”라고 적혀 있다. 그 주석에는 “옛말에 祖를 倍라 하고 光輝함을 達이라 칭하나니 倍達은 祖光의 뜻이라”라고 풀이해 놨다.

지금 많은 사람들이 말하는 ‘배달민족’의 정확한 뜻이다. 그리고 단군이 세운 나라 이름이 단순히 ‘배달’이 아니라 ‘배달나라’라고 설명했다.

|

| 《단전요의》에서 《규원사화》를 언급한 부분. |

《규원사화》에 이르기를 둘째 아들 부소(夫蘇)를 응가(鷹加)에 임명하고 셋째 아들 부우(夫虞)를 노가(鷺加)에 임명하고…

위 사진이 《단전요의》에 인용된 《규원사화》다. 《규원사화》 서문(아래 사진)에 따르면 책을 쓴 사람은 ‘북애노인(北崖老人)’이라는 사람이고 책을 쓴 시기는 숙종 2년(1675년)이다. 이 책에 이렇게 적혀 있다.

|

| 《규원사화》에서 ‘박달’에 대해 언급한 부분. |

단(檀)을 박달 혹은 백달이라 하고 군(君)을 임금이라 한다. 당시 한자가 없었고 (…) (후에) 이를 한자로 단군이라고 했다.

자, 드디어 배달민족의 뿌리를 찾은 듯하다. 1675년이니까 지금으로부터 자그마치 350년 전 책이다. 이 책에서 우리 민족을 박달, 배달이라고 했으니까 배달민족은 엄연한 정통성을 가지고 있는 용어로 인정할 수 있는 것이다.

해방 후에야 공개된 《규원사화》 원본

이렇게 《규원사화》라는 책 이름이 갑자기 나타난다. 1925년 김용기라는 대종교 지도자가 《단전요기》를 저술하면서 그 250년 전에 쓴 이 《규원사화》를 인용했다. 250년 동안 숨어 있던 책이 1920년대에 홀연히 나타난 것이다. 이후로 《대동사강(大東史綱)》(1928년), 《조선역사》(1934년) 등 《규원사화》를 인용한 책이 봇물처럼 쏟아졌다. 그러니까 이 《규원사화》라는 책이 ‘배달민족’의 원류다.

그런데 조금, 아니, 많이 이상하다. 이 책이 어떻게 갑자기 나타났을까? 숙종 때 썼다는 책이 꼭꼭 숨어 있다가 하필 엄혹한 식민 시대로 접어들고 15년이 지나서야 다른 책에 인용돼서 등장했을까?

정작 그 원본은 해방이 되고 1년 뒤인 1946년 5월 국립중앙도서관이 김수일이라는 사람으로부터 100원에 구입해 세상에 나왔다. 식민 시대에 고고학자 손보기(孫寶基)가 필사한 양주동 판본도 있다. 북한 인민대학습당에도 한 부가 소장돼 있다(임채우, 〈선도사서 규원사화 해제: 위작설에 대한 쟁점을 중심으로〉, 《仙道文化》 6, 국제뇌교육종합대학원대학교 국학연구원, 2009년). 이들 판본 모두 ‘해방이 되고 나서야 공개’됐다는 공통점이 있다.

《규원사화》의 오류 1-숙종 2년

|

| 《규원사화》에서 조선 ‘숙종 2년’에 대해 오류를 범한 부분. |

위 사진은 국립중앙박물관이 1946년에 구입한 필사본 원본이다. 이 필사본은 1972년 당시 서지학자와 금석학자들에 의해 진본(眞本)으로 공인받은 사료다. 그 필사본 서문이다. 북애노인이 쓴 이 서문에 책을 쓴 날짜가 나온다.

주상(임금) 2년째 을묘년 3월(上之二年卯三月)

어느 임금의 등극 2년이 된 을묘년 3월에 썼다는 뜻이다. 이 을묘년이 언제일까? 《규원사화》에는 효종의 북벌 이야기가 나온다. 그러니까 이 주상 임금[上]은 효종(재위 1649~1659년) 이후 임금이다. 등극한 지 2년째 되는 해가 을묘년인 왕은 숙종밖에 없다. 그래서 이 책을 쓴 시기가 1675년임을 알 수 있다.

그런데 조선에서는 새 왕이 등극하면 마냥 기뻐하지는 않았다. 옛 왕이 죽었으니까. 그래서 실록에는 옛 왕이 죽고 새 왕이 등극한 해를 새로운 왕의 ‘1년’이라고 기록하지 않는다. 그해는 옛 왕의 마지막 연도를 사용하고, 해가 바뀌고 맞는 첫해를 새 왕의 ‘원년(元年)’ 그러니까 1년이라고 기록한다. 《숙종실록》에도 등극 2년째 을묘년이 ‘원년’이다. 그런데 《규원사화》는 이 을묘년을 ‘임금 2년’이라고 기록했다. 사소한 부분이지만, 처음부터 이렇게 이 책은 오류를 담고 있다. 또 있다.

《규원사화》의 오류 2-고려 광종

|

| 《규원사화》에서 여진 정벌 시기를 잘못 기재한 부분. |

그런데 실제 《고려사》에는 이 일이 광종 10년이 아니라 ‘성종 10년’(991년)에 있었다고 기록돼 있다. 틀린 내용이 두 책에 똑같이 나와 있는 것이다. 이 말은 《해동역사》나 《규원사화》 둘 중 하나가 다른 책을 베꼈다는 뜻이다. 어느 쪽이 어느 쪽을 베꼈을까?

《해동역사》를 쓴 한진서(韓鎭書)는 이 책에 자기가 인용한 문헌들 목록을 세세하게 적어놨다. 하지만 그 목록에 《규원사화》라는 책은 없다. 따라서 저술 연도를 따지지 않고 보면 논리적으로 《규원사화》의 저자가 《해동역사》를 보고 이 틀린 부분을 베꼈다고 보는 게 자연스럽다. 그렇다면 《규원사화》는 1675년이 아니라 《해동역사》가 나온 1823년 이후에 나온 책이 된다.

이를 두고 《규원사화》가 진짜라고 주장하는 사람들은 “19세기 초 《해동역사》 저자가 굳이 고대사의 민감한 비밀을 담고 있는 《규원사화》를 밝힐 이유가 없었다”고 주장한다(임채우, 앞 논문). 사소한 오류가 이 책의 진정한 가치를 덮을 수 없다는 주장이다. 그렇다고 치자. 누구나 저술을 하면서 실수는 할 수 있다. 하지만 이 책은 이런 날짜 정도가 아니라 사소하다고 보기에는 너무나도 심각한 오류를 더 가지고 있다.

《만주지지》는 일본군 참모본부가 지은 책

|

| 《만주지지》에서 ‘살만교’의 주신에 대해 설명한 부분. |

배달민족이라는 용어가 역사상 최초로 등장한 때는 나철이 ‘단군교 포명서’를 발표한 1909년 음력 1월이라고 했다. 바로 ‘그때부터’ 우리는 배달민족이었다. 앞에서 본 김교헌의 《신단실기》 중 대종교가 섬기는 신에 대한 “주신은 전 세계를 통치… 작은 신들을 좇게 하신다”라는 글 맨 끝 부분에, 이 글을 인용한 출처가 적혀 있다.

《滿洲志(만주지)》

이 《만주지》라는 책은 일본군 참모본부가 만주를 탐사하고 1894년 발간한 책이다. 원제목은 《만주지지(滿洲地誌)》다. 원래는 1889년 참모본부에서 편찬한 《지나지지(支那地誌)》의 제15권 〈만주부(滿洲部)〉였는데, 참모본부는 이 책만 따로 1894년에 새로 출간했다(조인성, 〈규원사화·단기고사·환단고기 위서론의 성과와 과제〉, 《동북아역사논총》 55, 동북아역사재단, 2017년). 그 원문에 이런 대목이 있다(위 사진).

主神ハ全世界ヲ統治シ無量ノ知能ヲ有シ

其形體ヲ現スルナク最上ノ天ニ坐シ地上ニ係ルモノハ皆其小神ヲ驅使スト

《신단실기》의 저자 김교헌은 ‘만주지’를 인용했다고 밝혔다. 이 《만주지지》 일본어 원문과 《신단실기》의 국한문혼용 문장은 내용이 거의 동일하다. 그러고 보면 ‘전 세계(全世界)’ ‘지능(知能·智能)’같이 현대 한자어로 보이는 단어들이 쓰인 이유도 짐작이 된다. 일본 책을 인용한 글이니까.

그런데, 《신단실기》에서 말하는 ‘주신(主神)’은 ‘단군’ 혹은 ‘환인’이다. 그렇다면 이 일본군 참모본부 책에 나오는 ‘주신’은 누구일까? 위 사진 속 오른쪽 페이지 위에 그 설명이 나온다.

薩滿敎(살만교)

‘살만’은 바로 샤먼(shaman), 무당(巫堂)이다. 만주 일대에 고대부터 살아왔던 퉁구스족 종교를 설명하면서 이 책은 그 종교를 샤먼, 그러니까 무속(巫俗)이라고 풀이했다. 이 샤먼교는 만주족이 건국한 청나라 황실 종교이기도 하다(이희재, 〈淸代의 궁중 무속, 薩滿敎의 위상〉, 《한중인문학연구》 50, 한중인문학회, 2016년).

《신단실기》는 이 퉁구스족 종교이자 청나라 황실 종교인 샤먼교를 알 수 없는 이유로 ‘단군’과 ‘환인’에 대입해 그대로 대종교의 주신이라고 풀이해 놨다.

1904년 중국어판 《만주지지》

|

| 중국어판 《만주지지》의 판권. ‘일본참모본부’가 원저자임을 밝혔다. |

그래서 얼토당토않게 튀어나온 책이 바로 《일본참모본부 원본 만주지지-상해 상무인서관(上海商務印書館) 인행(印行)》이다. 청나라 상해(상하이)에서 발행된 《만주지지》 중국어판이다. 상무인서관이라는 서점은 지금도 운영중인 중국 최대 출판사다.

판권을 보면 초판 연도가 광서(光緖) 30년(1904년)이다. 출판사에서 독자적으로 번역하고 독자적으로 발행한 책이다. 일본과 무관하다. 당시까지 제대로 조사나 연구가 돼있지 않았던 만주 지역 인문지리를 번역본으로 출간한 책이다.

|

| 《만주지지》 중국어판 본문에서 만주 샤먼에 대해 언급한 부분. |

|

| 《만주지지》 중국어판(오른쪽)과 《신단실기》의 ‘주신’ 부분 확대. |

《규원사화》에도 유사한 내용 있어

|

| 《규원사화》에서 ‘대주신’에 대해 설명한 부분. |

큰 주신(主神)이 있는데 이름하여 환인(桓因)이라 한다(有一大主神曰桓因).

전 세계를 통치하는 끝없는 지혜와 능력을 지녔다(有統治全世界之無量智能).

그 형체는 나타내지 않는다(而不現其形體).

하늘 끝 가장 높은 곳에 앉아 계신다(坐於最上之天).

거하는 곳은 수만 리나 떨어져 있지만 언제나 밝은 빛을 크게 내뿜고(其所居數萬里 恒時大放光明)

아래로는 또한 수많은 작은 신들이 있었다(麾下更有無數小神).

여기에 낯익은 단어들이 있다. ‘主神’ ‘統治全世界之無量智能’ ‘不現其形體’ ‘坐於最上之天’ ‘小神’이다. 이 단어들 모두 《신단실기》의 주신(主神) 부분과 중국어판 일본참모본부 《만주지지》의 샤먼 부분과 동일하다.

《규원사화》는 1920년대에 식민 조선에서 인용되기 시작하고 1946년에야 처음으로 일반에게 공개된 책이다. 그렇게 꼭꼭 숨겨졌던 《규원사화》를 일본 참모본부가 1880년대에 볼 수 있었을까? 봤다고 하더라도 그 해당 부분을 ‘샤먼’ 설명 부분에 인용했을까? 아니라고 본다. 그럴 수가 없다. 백 퍼센트 《규원사화》 저자가 《신단실기》 혹은 《만주지지》를 베낀 것이다. 만일 1914년에 김교헌이 《신단실기》를 쓸 때 《규원사화》의 존재를 알았다면 당연히 “《규원사화》에서 인용했다”고 주석을 달지 ‘만주지’를 인용했다고 할 이유가 없다.

‘창작’되는 역사

그렇다면 이 《규원사화》는 언제 창작된 책일까? 《규원사화》라는 책 이름은 1925년에 김용기가 쓴 《단전요의》에 처음으로 인용된다. 그러니까 《규원사화》는 김규헌이 《규원사화》를 언급하지 않고 《신단실기》를 내놓은 1914년에서 김용기의 《단전요의》가 출간된 1925년 사이에 누군가가 만들어낸 창작물이다. 더도 덜도 아니다. 이게 《규원사화》의 실체다.

그리고 이게 ‘배달민족’의 실체다. 1909년 나철이 단군교를 창시하면서 발표한 ‘단군교 포명서’에 처음으로 배달이라는 용어가 등장했고, 이후 이 배달이라는 단어를 정당화하고 민족적 구심점을 만들기 위해 배달민족이라는 개념이 강화된 것이다. 상하이임시정부 주축이었던 대종교 세력은 1922년 《배달족역사(倍達族歷史)》라는 교과서를 제작하기도 했다. 이 책 필자는 김헌(金獻)이라는 인물인데, 앞의 《신단실기》를 저술한 김교헌의 개명이다(임찬경, 〈대한민국임시정부 출간 ‘배달족역사’의 대종교적 역사관〉, 《국학연구》 23, 국학연구소, 2019년).

北, 《규원사화》를 객관적 사료라고 주장

지금 저 《규원사화》가 배달민족의 시작이고 단군이 바로 배달을 뜻한다는 주장이 마치 진실인 것처럼 돌아다니게 된 것도 그 민족주의적 열망이 용도 폐기되지 못하고 학술적인 탐구 영역으로 들어오지 못해서 벌어지고 있는 일이다.

북한은 1993년 평양 단군릉을 발굴했다고 주장한 이래 단군사상을 자기네 주체사상의 뿌리라고 적극 주장해 왔다. 따라서 북한 학자들은 《규원사화》를 객관적 사료라고 일관되게 주장하고 있다(최인철, 〈규원사화의 사료적 가치〉, 《력사과학》 189, 과학백과사전출판사[평양], 2004년).

이념이나 감정에 휩쓸리면 객관을 볼 수 없다. 배달민족이라는 말은 묘한 흥분감을 준다. 하지만 객관은 될 수 없다. 한마디로 ‘일본 군부에서 지은 책을’ ‘중국에서 번역했는데 그 번역한 책 내용을’ ‘조선의 민족종교 지도자가 일본 원전을 인용한 것처럼 썼고’ ‘알고 봤더니 그 책의 내용을 각색해 위작한 서적을’ ‘우리 민족의 근원에 관한 책으로’ 우리는 의심하지 않고 믿어왔다는 이야기다.⊙