문화/체육

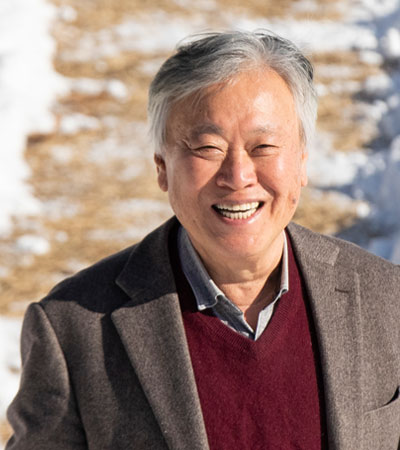

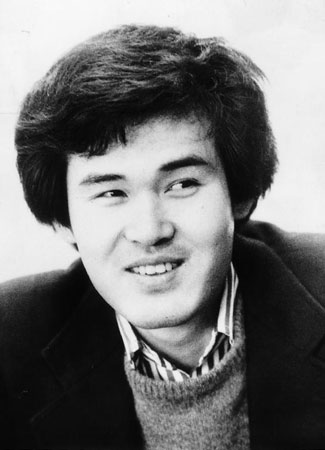

최인호

개발연대 청년문화의 아이콘

소설가 최인호(崔仁浩·1945~2013)는 1970~80년대 한국문학에 쏟아진 축복과도 같은 존재였다. 산업화와 근대화가 교차하던 시절, 억눌리고 상처 입은 한국인의 삶을 조명한 작품들은 청년문화의 아이콘이 되었다.

최인호가 특유의 작품 세계를 본격적으로 펼친 것은 1972년 《조선일보》에 《별들의 고향》을 연재하면서부터다. 소설은 책으로도 출간돼 우리나라 최초로 100만 부 시대를 열었고, 영화(감독 이장호·1974)로도 만들어져 문희 주연의 〈미워도 다시 한 번〉(1968)의 기록을 깨며 역대 흥행 10위권에 들었다.

소설 《바보들의 행진》 《겨울 나그네》 《깊고 푸른 밤》 등은 영화와 TV 드라마로도 만들어져 최인호 신드롬을 이어갔다. 1990년대 들어서는 우리 역사에 천착, 풍성한 이야기 잔치를 열었다. 1991년 《조선일보》에 《왕도의 비밀》을, 1997년 《한국일보》에 《상도(商道)》를 연재해 선풍적 인기를 끌었다. 《상도》는 2001년 드라마로 제작돼 40%대의 시청률을 기록했다. 한 가지 더. 1975년 월간 《샘터》에 자전소설 《가족》을 쓰기 시작해 2010년까지 35년 6개월 동안 장기 연재했다.

2008년 무렵 발견된 암으로 육신의 쇠락보다 문학적 죽음 앞에 좌절했다. 그러나 고통을 신(神)이 내려준 선물로 받아들이고 영혼의 재생(再生)을 경험했다. 생의 마지막 시기에 쓴 에세이 〈벼랑 끝으로 오라〉에 나오는 문장은 지금도 회자된다.

“과거를 걱정하고 내일을 두려워하지 마십시오. 주님께서 우리를 벼랑 끝으로 부르시는 것은 우리가 날개를 가진 거룩한 천사임을 깨닫게 하시려는 것입니다.”⊙

김태완 기자

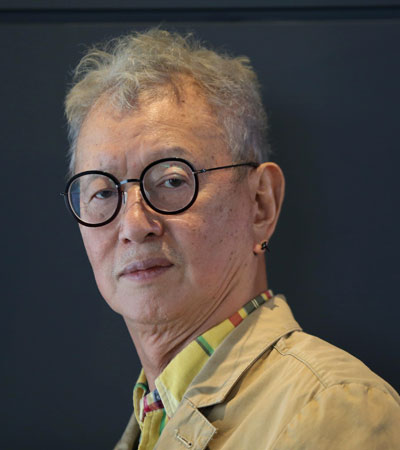

이장호

영화 〈별들의 고향〉 만든 ‘70년대의 아이콘’

이장호(李長鎬·1945~ )는 70년대의 아이콘이다. 대한민국은 그 무렵 생존 문제에서 벗어나 삶의 다른 측면을 돌아볼 여유가 막 피어났다. 통기타와 청바지는 우리 사회가 새로운 방향으로 뱃머리를 틀었다는 상징이었다.

이장호 감독의 데뷔작 〈별들의 고향〉 (1974)는 한국 영화사의 기념비다. 20대 후반의 감독 데뷔는 당시로선 상상 불가능한 파격이었다. 서울고 동창 최인호로부터 원작 판권을 산(동생의 대학 등록금을 강제로 빌렸다) 이장호는 ‘감독료’를 최저 수준으로 받는 대신 필름 등 장비의 지원을 요청했다.

〈별들의 고향〉은 ‘이야기’뿐 아니라 ‘영상미’와 ‘미장센’이 어우러진 거의 최초의 한국 영화다. 대사나 설명뿐만 아니라 ‘영상도 말을 한다’는 것을 보여준 것이다. 이야기 전개 방식도 남달랐다. 주인공 ‘경아’는 비련의 주인공이지만, 주체적 삶을 사는 입체적 캐릭터였다. 〈별들의 고향〉은 국도극장에서 개봉해 당시 최고 기록인 46만의 관객을 동원했다. 청년 문화의 새로운 문법이 암반층을 뚫고 분출한 것이다.

대마초 파동으로 몇 년간 활동이 묶인 것도 70년대의 풍경화다. 영화계 복귀 후 〈바람불어 좋은 날〉(1980), 〈어둠의 자식들〉 (1981)로 사회의 음지에 시선을 돌렸다. 〈무릎과 무릎사이〉(1984), 〈어우동〉(1985)으로 상업적으로 대히트를 쳤고, 〈공포의 외인구단〉(1986)으로 만화를 주류 문화계로 끌어들였다. 근래에는 북한인권영화제 집행위원장, 서울락스퍼영화제 조직위원장을 맡아 북한인권운동에 동참했다. 현재 대한민국 건국사를 다룬 〈하보우만의 약속〉을 준비 중이다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

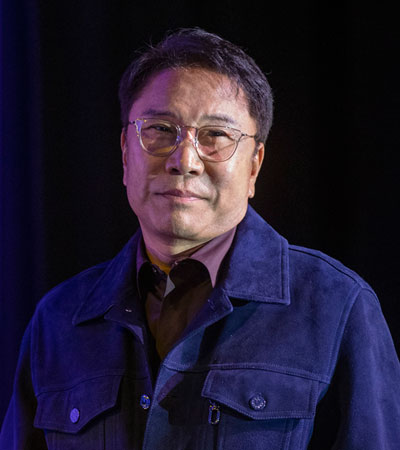

거스 히딩크

2002년 한일월드컵 4강 진출의 주역

“히딩크는 축구라는 세계의 언어를 한국인이 제대로 읽을 수 있도록 알려준 구루이자 통역사다.”

거스 히딩크(1946~ ) 전 국가대표 축구팀 감독의 무릎 수술을 집도한 의사 송준섭의 말이다. 히딩크가 한국 사회에 끼친 선한 영향력을 이보다 더 잘 표현한 말은 없다.

2002년 한일월드컵 4강 신화의 주역인 히딩크는 한국 축구를 ‘우물 밖’으로 데려갔다. 부임 초기, 히딩크는 “한국 축구의 장점은 기술, 단점은 체력”이라고 했다. 기존의 관념과는 180도 다른 진단이었다. 그때까지만 해도 축구인들을 비롯해 한국인들은, 한국 축구팀은 ‘뛰는 축구’를 하는 팀이며, 체력은 세계 수준이지만 기술 부족이 문제라고 생각했다. 히딩크는 ‘그릇된 관념’에 ‘과학’으로 맞섰다. 뇌파검사, 심전도 측정, 셔틀런, 근육량 정밀 측정 등을 통해 데이터를 만들었다. 히딩크 이전의 한국 축구는 ‘정신력’을 강조했다. 히딩크는 ‘올바른 진단과 처방’을 통해 ‘집중과 선택을 통한 효율적인 압축성장’을 구현했다. 그와 인터뷰 때 들은 말이다.

“기술도 체력도 다 문제가 있었지만, 체력 증진에 집중했다. 체력은 단기간에 끌어올릴 수 있기 때문이다. 당시 대한민국 축구 수준을 감안할 때, 체력이 압도적으로 우세하면 기술을 대체할 수 있다고 봤다.”

지연, 혈연, 학연을 모두 배제한 ‘실력 위주의 공정한 선발’ 원칙도 그가 불러온 신드롬이다. 그렇게 해서 경이적 성적을 올렸기에 영향력도 컸다. 어느 사회에나 있기 마련인 외국인 혐오증을 단번에 상당 부분 없앴으니, 히딩크는 한국 사회 선진화에 최대치의 기여를 한 셈이다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

백건우

‘원조 클래식 한류’

79세와 69년. 피아니스트 백건우(白建宇·1946~ )의 나이와 무대에서 건반을 두드린 세월이다. 내년이면 여든. 이 나이까지 현역으로 활동하는 음악가는 악기를 불문하고 드물다.

시작부터 남달랐다. 8세 때부터 ‘피아노 신동’ 소리를 들었고, 열 살 어린 나이에 데뷔 무대에 올랐다. 1956년 김생려가 지휘하는 해군교향악단(현 서울시립교향악단)과 그리그(Grieg)의 ‘피아노 협주곡’을 협연하면서다. 이듬해 열한 살에는 자신의 이름을 내건 독주회에서 무소륵스키의 ‘전람회의 그림’을 한국 초연했다.

백건우는 15세 때 더 큰 무대로 진출했다. 미국으로 건너가 줄리어드 음악학교에서 공부했고, 나움베르크, 레벤트리트, 부조니 콩쿠르 등 국제 콩쿠르를 휩쓸었다. 한국 1세대 피아노 연주자로 당당히 자리매김함과 동시에 세계적 연주가로 도약할 발판을 다졌다.

1972년 라벨의 피아노 독주곡 전곡 연주를 통해 세계 무대에 알려졌다. 콧대 높은 유럽 음악계에서도 그를 최고의 피아니스트로 인정했다. 1992년과 1993년 디아파종상, 1993년 프랑스 3대 음반상 수상과 2000년 프랑스 예술문화기사 수훈이 그 증거다.

백건우는 한 작곡가의 음악적 본질을 집요하게 파고드는 걸로 유명하다. ‘건반 위의 구도자’라는 별명도 그래서 붙었다. 그 집요함으로 2007년에는 베토벤 소나타 전곡 연주에 성공해 다시 한 번 세계를 놀라게 했다. 보통 연주자들은 시도조차 꺼리는 일이다. 그는 “베토벤은 내게 아직도 치열하게 고민하고 탐구해야 하는 작곡가”라면서 “오랜 기간 함께했지만 절대로 편안하지 않고, 편안해서도 안 되는 음악가”라고 했다.⊙

박지현 기자

복거일

‘대체역사’ ‘현대 SF’ 소설 개척자이자 자유주의 전도사

1987년 소설 《비명(碑銘)을 찾아서》가 나왔다. 이토 히로부미가 1909년 하얼빈에서 안중근 의사에게 저격당했지만 죽지 않고 살아남았기 때문에 이후 역사의 흐름이 달라졌고, 1980년대 중반 현재 한국은 여전히 군국주의 일본의 식민 지배 하에 있다는 가정 하에 쓴 소설은 ‘대체(代替)역사소설’이라는 새로운 장르의 출현을 한국 사회에 알렸다. 기업과 연구소에서 근무하던 중년 사내가, 문예지에 기성 문인들의 추천을 받아 ‘등단’하는 당시 관행을 깨고 곧바로 문학과지성사에서 소설을 출간했다는 것도 화제가 됐다. 그가 복거일(卜鋸一·1946~ )이다.

이후 몇 년간 《파란 달 아래》(1992년)처럼 문단에서 외면받던 SF소설로 주목받은 복거일은 1990년대 중반에 들어서면서 ‘자유주의 전도사’로 더 활발하게 활동하기 시작했다. 또 영어 공용화론을 주창하고, 이광수 등 ‘친일파’ 문제를 재조명했으며, 한국이 정치·경제·사회·문화적으로 중국에 종속돼 가는 현실을 일찍부터 경고했다. 2014년에는 암(癌) 발병 사실을 알고도 소설 《역사 속의 나그네》(1988~2015년)를 완성하겠다며 치료를 거부한 사실이 알려져 신선한 충격을 주었다.

역사·경제학·진화생물학·천체물리학 등을 망라하는 ‘통섭(統攝)적인 글쓰기’가 복거일의 특징이다. 그는 자신을 대항해(大航海) 시대에 항구에 나가 새로운 지리적 발견에 대한 소식을 남보다 먼저 귀기울여 듣고 지도를 만들었던 ‘이름 없는 지도 제작자’에 비유하곤 한다. ‘자유’라는 말은 알아도 ‘자유주의’라는 말은 여전히 생소했던 이 땅에 자유주의를 전도하면서 ‘후세에 작가로서 자신의 이름은 결국은 잊힐 것’이라고 예견하는 지식인의 쓸쓸함이 배어 있는 말이다.⊙

배진영 기자

나훈아

‘원조 오빠부대’ 거느렸던 歌皇

나훈아[본명 최홍기(崔弘基)·1947~ ]는 한국 대중문화계 최초의 아이돌(idol)이라 할 만하다. 전성기였던 1970년대, 또 다른 걸출한 가수 남진과 라이벌 관계를 이루며 저 극성스러운 ‘오빠부대’를 처음 만들어낸 일화는 익히 알려졌다. 나훈아는 거기서 더 나아가, 사실상 지난 80년 사이 등장한 모든 대중문화 스타들 가운데서도 첫 번째로 꼽힐 아이콘이 됐다.

19세였던 1966년에 노래 ‘천리길’로 데뷔한 나훈아는 이후 수십 년간 단 한 번도 인기의 부침(浮沈)을 겪지 않으며 승승장구했다. 70대에 들어서도 2020년 방영된 〈2020 한가위 대기획 대한민국 어게인 나훈아〉 콘서트는 전국 시청률 29.0%(닐슨코리아), 순간시청률 41.4%를 기록했다. 유사한 사례를 찾기조차 불가능한 어마어마한 커리어다. 생애 통산 3000곡가량을 취입했고 앨범도 200장 이상 발표했다. 히트곡만도 120여 곡에 이른다. 대표곡들인 ‘사랑은 눈물의 씨앗’ ‘사랑’ ‘영영’ ‘울긴 왜 울어’ ‘잡초’ ‘무시로’에다 2000년대의 ‘고장난 벽시계’나 2020년 화제를 몰고 온 ‘테스형!’도 있다.

나훈아는 ‘스타성’의 본질을 가장 잘 파악한 아이콘이라고도 한다. 언젠가 그는 이에 대해 다음과 같이 설명한 적이 있다. “너나 나나 다 좋아하는 사람은 슈퍼스타가 아니라 그냥 스타다. 싫어하는 사람이 30%는 있어야 좋아하는 사람들이 미칠 정도로 좋아한다.” 그런 그답게 지난 1월 10일 은퇴 공연에서 “왼쪽이 오른쪽을 보고 잘못했다고 생난리를 치고 있다”고 말한 후 왼팔을 가리키며 “니는 잘했나?”라고 일갈했다.⊙

이문원 대중문화평론가

송창식

70년대 통기타 세대의 대표 주자

송창식(宋昌植·1947~ )은 1960년대 후반부터 1980년대까지 한국 대중음악계의 ‘포크 붐’을 이끈 대표적 인물이다. 단순히 서구의 장르를 재현한 게 아니라 그를 한국화시켜 또 다른 하부장르를 만들어냈고, 결국은 자기화(自己化)시켜 독보적인 음악 세계를 구축했다. 그래서 송창식의 음악은 한국 대중가요의 경향성을 성립시키는 데 영향을 끼쳤으면서도, 동시에 그로부터 동떨어져 나온 듯한 독특한 입지를 갖는다. 음악평론가 강헌은 그를 두고 “가왕(歌王) 조용필의 맞은편 봉우리를 이루고 있는 단 한 명의 가수”라 칭하기도 했다.

송창식은 1967년 윤형주와 함께 포크 듀엣 트윈폴리오를 결성하고 이듬해 번안곡 ‘하얀 손수건’으로 가요계에 데뷔했다. 송창식의 진면모가 드러나기 시작한 건 트윈폴리오 해체 후 솔로로 나선 1970년대부터다. ‘피리 부는 사나이’ ‘고래사냥’ ‘왜 불러’ ‘나의 기타 이야기’ 등을 연속 히트시키며 그는 독특한 한국만의 정서를 하나둘 추적해 갔고, 가사를 웅얼거리듯 내뱉으며 감정선을 따라가는 호소력 있는 창법을 선보였다. 그 자신은 이를 “가사를 발음하는 것이 아니라, 어울리는 소리를 내고 여기에 가사를 맞추는” 것이라 설명한 바 있다. 1980년대 들어서는 가요에 국악을 접목한 ‘가나다라’와 개그 가까운 가사로 눈길을 끈 ‘담배가게 아가씨’, 그리고 ‘푸르른 날’ ‘우리는’ 등으로 히트곡 목록을 이었다.

송창식은 한국인의 정서적 위치를 짚어가며 대중을 위로하는 음악을 추구해 왔다는 평가를 받는다. 그의 노래에는 한국인의 서정성과 한국인의 격정, 한국인의 깊은 우울과 그 극복의 정서가 빼곡히 담겨 있다.⊙

이문원 대중문화평론가

엄홍길

히말라야 16좌 완등한 휴머니스트 산악인

엄홍길(嚴弘吉·1960~ )의 원래 꿈은 산(山)사나이가 아니었다. 넓은 바다로 나가고 싶어 해군 수병으로 입대, 해군 특수전전단(UDT)에 지원해 하사로 만기 전역했다.

산악인 엄홍길은 태생적으로 삶이 매너리즘에 빠지는 걸 혐오하는 사람이다. 그에게 히말라야는 필생의 과업이었다. 1988년 에베레스트를 시작으로 2001년 시샤팡마까지 13년 만에 히말라야의 8000m급 봉우리 14좌(座) 에 올랐다. 고(故) 박영석에 이어 한국에서 두 번째, 세계적으로는 9번째였다. 2007년에는 로체샤르 등정에 성공하면서 16좌 완등(完登)이라는 세계 초유의 카테고리를 스스로 만들기도 했다.

엄홍길은 산악계 안팎으로 넓은 인맥을 가지고 있다. 거칠지만 따스한 그의 인간미 때문일 것이다. 2004년 에베레스트 정상에서 내려오다 해발 8700m 지점에서 탈진으로 쓰러진 동료대원 2명의 시신을 수습하기 위해 휴먼 원정대를 이끌고 재등반에 나서 현지에 돌무덤을 만들어주었다. 이 에피소드는 2015년 영화 〈히말라야〉로 만들어졌다.

엄홍길은 현재 네팔에 학교를 세우는 일에 전념하고 있다. 1986년에 사망한 셰르파의 유족들이 어렵게 살고 있는 걸 본 후 유족들이 삶을 이어갈 수 있도록 배움의 기회를 주려는 생각에서 시작한 사업으로 엄홍길휴먼재단에서 맡고있다.

경남 고성에서 태어난 엄홍길은 세 살 때 도봉산 자락 의정부시 호원동으로 이사한 이래 지금까지 도봉산 인근에서 살고 있다. 그가 지금까지 가본 산 중에 최고로 꼽는 산도 도봉산이다.⊙

이재진 《월간 산》 편집장

이문열

시대와 불화한 ‘문단의 별’

이문열(李文烈·1948~ )은 한때 둘째가라면 서러워할 ‘국민작가’였다. 문학상을 휩쓸며 문단의 별이 되었다. 지금까지 팔린 책만 평역 《삼국지》를 포함해 3000만 권이 넘는다.

1977년 대구에서 발행되는 《매일신문》 신춘문예에 단편 〈나자레를 아십니까〉로 가작 입선하며 처음 문단에 이름을 올렸다. 1979년 《동아일보》 신춘문예에 중편 〈새하곡(塞下曲)〉이 당선된 이후 《사람의 아들》(1979), 《젊은날의 초상》(1981), 《금시조》(1981), 《황제를 위하여》(1982), 《레테의 연가》(1983), 《영웅시대》(1984), 《우리들의 일그러진 영웅》(1987), 《추락하는 것은 날개가 있다》(1988) 등이 모두 베스트셀러가 됐다. ‘정갈하고 아름다운 문체를 구사하는, 그만의 고유한 문체를 지닌’ 몇 안 되는 소설가라는 평을 받았다. 문단은 신성(新星) 이문열의 등장에 환호했다. 그의 표현에 따르면 ‘밀월기’였다.

2001년 이문열은 김대중 정부의 언론사 세무사찰에 분노해 〈신문 없는 정부를 원하나〉 〈홍위병을 떠올리는 이유〉라는 글을 발표했다. 좌파 진영은 그해 11월 ‘책 장례식’ ‘책 반납운동’을 벌였다. 시민 집단이 작가에게 자행한 전무후무한 폭거이자 폭력이었다. 여기다 민중문학에 대한 거리감, 월북한 공산주의자 아버지에서 연유한 이데올로기에 대한 불신 등을 이유로 좌파들의 집요한 공격을 받고 큰 상처를 입었다. 하지만 그는 자유민주주의를 수호하는 보수의 가치를 잊지 말자고 강조했다.

요즘 그는 영국의 대문호 존 밀턴의 《실낙원(失樂園)》 한 구절을 읊조리곤 한다. “고약한 시대 험한 구설(口舌)을 만나 암흑과 위험과 고독에 둘러싸여….”⊙

김태완 기자

전유성

슬랩스틱을 넘어 코미디의 새 장을 연 ‘개그맨 1호’

전유성(全裕成·1949~ )은 엄밀히 말하자면 코미디언 1세대로 꼽히는 서영춘·구봉서·배삼룡 트로이카나 뒤를 이은 이주일·심형래 등처럼 전성기 때 당대를 대표한 희극계 아이콘은 아니다. 그는 1969년 MBC 방송작가로 데뷔해 주로 희극 방송의 대본을 썼고, 이후 간간이 방송 출연도 시작했다. 이때 유명한 일화가 1971년 가수 윤형주가 진행하던 동아방송 라디오 프로그램 ‘0시의 다이얼’에 출연해 남긴 개그, “박정희 대통령과 육영수 여사가 싸움을 하면?”이다. 정답은 ‘육박전’. 이처럼 희극 작가 출신답게 ‘말로 웃기는 노선’을 걸어온 전유성은 당시 한국 희극계 주류와 꽤 동떨어져 있었다.

오랜 기간 한국 희극계는 소위 ‘엎어지고 자빠지는’ 슬랩스틱 코미디와 일본식 만담(漫談)에 영향 받아 두 사람이 서서 주고받는 대화 형식 코미디 정도로 나뉘어 있었다. 전유성은 새 바람을 몰고 온 일련의 신세대 코미디언들과 함께 대중의 허를 찌르는 가지각색 재담(才談) 아이디어들로 서서히 시대를 바꿔나갔다. TV 출연이 빈번해진 1980년대에도 전유성은 대부분의 코미디 프로그램에서 조연급 정도로 활약했지만, 늘 ‘아이디어 뱅크’로 인정받으며 프로그램 흐름을 만들어내는 역할을 도맡았다.

전유성은 흔히 ‘개그맨 1호’로 잘 알려져 있다. 전후(戰後) 일련의 희극인들을 ‘코미디언’으로 불러온 흐름에서 ‘개그맨’이란 신종 호칭을 처음 쓰기 시작한 장본인이다. 1999년부터 현재까지 이어지고 있는 KBS 간판 공개 코미디 프로그램 〈개그콘서트〉 원안자로, 소극장 개그를 방송으로 끌고와 후진 양성의 중차대한 역할을 한 것도 그의 업적이다.⊙

이문원 대중문화평론가

홍수환

개발연대에 국민들을 열광케 한 ‘4전 5기의 전설’

홍수환(洪秀煥·1950~ )은 1970년대 ‘헝그리 스포츠’의 아이콘이다. 두 번이나 세계 정상에 오르며 국민들을 열광케 했지만 그는 근본적 차원에서 시대와 불화했다.

1974년 7월 지구를 반 바퀴 돌아 남아공까지 가서 그는 프로복싱 WBA 밴텀급 챔피언이 되었다. 등극 일성은 “엄마, 나 참피온 먹었어!” 그의 모친인 실향민 황농선 여사는 “그래 수환아, 대한국민 만세다!”로 받았다.

이듬해 3월 알폰소 자모라에게 타이틀을 잃은 이후 한동안 재기불능으로 보였지만, 1977년 WBA가 주니어페더급을 신설하며 거짓말처럼 그에게 다시 기회가 왔다. 파나마까지 날아가 벌인 초대 챔피언 결정전. 그는 11전 11KO승의 ‘지옥에서 온 악마’ 헥토르 카라스키야를 지옥으로 보내버렸다. 2라운드에서 4번 다운당하고 3라운드에서 바로 경기를 뒤집은 4전 5기의 신화.

그는 ‘하면 된다’와 ‘기적의 역전’이 현실에서도 얼마든지 가능함을 보여줬다. 그것도 세계 정상에서 보란 듯이 보여줬다. 그래서 그의 업적은 70년대 개발의 시대와 수미쌍관을 이룬다. 홍수환의 자서전 제목은 《누구에게나 한 방은 있다》(2003)다. 그 책에서 그는 이렇게 말한다. “한 방 세게 때리면 이길 수 있다. 그러나 때리는 것만 생각하면 절대 이길 수 없다. 내가 맞을 수도 있다는 생각을 해야 승리가 가능하다.”

작년 12월 14일에는 광화문광장에서 열린 윤석열 탄핵 반대 집회에 참석해 이렇게 외쳤다. “저는 정치는 잘 모릅니다. 다만 내 자손들에게 빨갱이(의 나라)를 물려줄 수는 없습니다!”⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

정호승

생존 시인 중 가장 사랑받는 시인

정호승(鄭浩承·1950~ ) 시인은 ‘첫 행의 시인’이다. 시의 첫 행이 ‘신(神)의 선물’이라면 그의 시 역시 하늘의 선물일지 모른다. 살아 있는 한국 시인 중 가장 사랑받는 시인이다. 첫 행의 매력을 열거하기 벅찰 정도다.

‘우리가 어느 별에서 만났기에 / 이토록 서로 그리워하느냐’(‘우리가 어느 별에서’ 中)

‘산산조각이 나면 / 산산조각을 얻을 수 있지’(‘산산조각’ 中)

‘울지 마라 / 외로우니까 사람이다’(‘수선화에게’ 中)

‘떠나는 그대 / 조금만 더 늦게 떠나준다면’(‘이별노래’ 中)

‘사랑하는 사람들만이 첫눈을 기다린다’(‘첫눈 오는 날 만나자’ 中)

시인은 한때 기자였다. 《샘터》와 《월간조선》에서 한 시절을 보냈다. 틈틈이 짬을 내 덕수궁 석조전 지하 자료실에서 시를 썼다. 기사를 퇴고하듯 그는 끊임없이 시를 갈고 닦으며 정련(精鍊)한다.

최근 그의 문학 고향인 대구에 정호승문학관이 들어서 대구 시인들의 자랑거리이자 사랑방이 되었다. 등단 50주년이던 2022년 14번째 시집 《슬픔이 택배로 왔다》는 최근 16쇄(刷) 2000부를 찍었다. 최근작인 시 ‘슬픔이 택배로 왔다’는 고등학교 국어 교과서에도 실려 놀라움을 주었다. 시인의 말이다.

“한때 저는 샘물이 고이듯이 샘을 퍼내면 다시 물이 고였는데 지금은 퍼내면 언제 물이 고일지 모른다는 생각이 들어요. 가슴속에 시의 샘물이 있으면 빨리 쓰려 해요. ‘나에겐 써야 할 시가 한 편도 없다.’ 죽을 때 이렇게 되면 얼마나 편안하겠어요.”⊙

김태완 기자

조용필

지금도 ‘음악적 실험’ 중인 영원한 歌王

‘가왕(歌王).’ 가수 조용필(趙容弼·1950~ )에 늘 따라붙는 칭호다. 전성기였던 1980년대 당시 너무나도 압도적인 인기를 누린 가수였기 때문이기도 하지만, 음악적 영역에서 개척자 역할로 위상이 드높아진 측면이 훨씬 강하다.

조용필은 1968년 미8군 기타리스트 겸 가수로 음악 활동을 시작한 이래 당시 ‘그룹사운드’라 불리던 다양한 밴드에서 활동하다 1976년 희대의 히트곡 ‘돌아와요 부산항에’로 일약 스타덤에 올랐다. 이후부턴 음악적 실험의 대향연이었다. 트로트(‘허공’), 신스팝(‘단발머리’), 프로그레시브 록(‘고추잠자리’), 발라드(‘비련’), 스탠더드 팝(‘친구여’), 하드록(‘여행을 떠나요’), 팝 록(‘킬리만자로의 표범’), 그리고 후기에 이르러선 일렉트로닉과 하우스 장르까지 섭렵했다. 심지어 동요(‘난 아니야’)와 민요(‘한오백년’)도 있다. 1980년 히트곡 ‘창밖의 여자’는 트로트 기반이지만 사이키델릭 록과 블루스 록 경향이 접목돼 있다. 이 모든 실험들이 당대의 대중성과 절묘하게 결합해 수많은 히트곡들로 거듭났다.

조용필의 활동이 한동안 뜸하던 2000년대 초반 한국 인디음악계에서 흔히 돌던 얘기가 있다. “뭔가 새로운 음악을 해보려 해도 돌아보면 이미 조용필 선배가 오래전에 해봤던 장르더라.” 음악평론가 박효재는 “조용필의 여정이 곧 한국 대중음악 역사의 단면”이라 했고, 또 다른 음악평론가 조해람은 “한국이 보이저호를 쏘면서 단 한 곡만 실어야 한다면 조용필 노래 중에서 골라야 한다”고 했다.

가왕은 작년 10월에도 정규 앨범 20집 〈20〉을 발표했다. 그의 음악 여정은 여전히 현재진행형이다.⊙

이문원 대중문화평론가

이영훈

실증적 연구로 좌파·민족주의 경제사학의 허구를 고발

대학가가 전태일 분신 사건의 충격에서 벗어나지 못하고 있던 1971년 8월, 서울대 경제학과에 다니고 있던 이영훈(李榮薰·1951~ )은 선배 김근태(열린우리당 의장 역임·1947 ~2011)의 지시에 따라 노동운동 현장에 뛰어들었다. 하지만 공장 일이 체질에 맞지 않았던 이영훈은 몇 달 버티지 못했다. 좌절감에 빠져 있을 때, 일본 좌파 교수의 논문에서 ‘아시아 혁명의 주체로서 빈농(貧農)이 역사적으로 형성·발전해 온 과정을 추구하는 것이 아시아 혁명의 시대를 사는 역사학도에게 부여된 임무’라는 말을 접했다.

여기에 자극받아 경제사학자의 길을 걷기 시작한 이영훈은 조선 후기의 문적(文籍)들을 수없이 뒤지면서 좌파에서 말하는 ‘자본주의 맹아(萌芽)’가 조선에도 있었다는 것을 입증하려고 노력했다. 하지만 연구를 하면 할수록 그에 반대되는 증거들만 나왔다. 1980년대 중반이 되면서는 ‘반드시 망할 것’이라고 믿었던 박정희 경제발전 모델 덕분에 도리어 한국 경제가 비약하는 것을 목격했다.

이를 보면서 이영훈은 사회주의와 결별했다. 대신 일제시대에 마련된 제도들과 해방 후 한국 경제 발전의 상관 관계, 박정희식 국가 혁신 체계 등을 재평가하게 되었다. 《수량경제사로 다시 본 조선후기》 《한국경제사(1)(2)》 등은 해방 이후 70년 넘게 학계를 풍미해 온 좌파·민족주의 경제사관이 미몽(迷夢)이었음을 고발하는 역작들이었다.

2019년 제자·동지들과 함께 펴낸 《반일종족주의》는 국내에서 11만 부, 일본에서 40만 부 이상 팔리면서 커다란 지적(知的) 충격을 주었다. 이영훈은 현재 이승만학당 교장으로 이승만 알리기에 힘쓰고 있다.⊙

배진영 기자

김민기

문화권력이 되기를 거부한 ‘아침이슬’

김민기(金敏基·1951~2024)에게는 늘 ‘민중가수’라는 타이틀이 따라다닌다. 흥미로운 건, 적어도 그의 변(辯)에 따르면 그의 노래들은 애초 ‘그런 의도’로 쓰인 것이 아니라는 점이다. 그의 노래 중 가장 먼저 금지곡으로 지정된 ‘꽃 피우는 아이’부터 대표곡 ‘아침이슬’, 갖가지 정치적 해석을 낳은 ‘친구’ ‘상록수’ ‘늙은 군인의 노래’ 등에 이르기까지 모두 그렇다. 개인적 경험이나 단순 심상(心像)에 의해 씌어진 노래들이었지만, 당시 학생 시위 때 많이 불렸다는 이유로 금지곡이 됐다.

김민기는 서울대 미대 재학 시절 포크 듀엣 ‘도비두’로 음악 활동을 시작했고 1971년 앨범 〈김민기〉를 내놓으며 솔로 가수가 됐다. 군에서 제대하자 자신이 운동권 사이에서 유명인사가 돼있다는 사실을 알게 된다. 이후 공장, 농사, 탄광, 막노동판 등을 전전하다 아동 뮤지컬로 돌아왔고, 1991년에는 대학로에 학전소극장을 열었다. 마지막으로 대중 앞에서 노래를 부른 건 1990년, 마지막 음반은 1993년에 나왔다.

오랜 기간 정치적 상황과 맞물려 고초도 겪으면서 전설적인 존재가 됐지만, 김민기는 정치권으로 진출해 권력이 되거나 권력과 결탁하지 않았다. 심지어 대외적으로 특별히 정치적 견해를 밝힌 적도 없다. 이 점에서 그는 어느 순간 ‘문화권력’으로 둔갑한 ‘어제의 저항자’들과 달랐다. 그는 평범한 삶에서도 얼마든지 겪을 수 있는 억압과 고난, 해방을 노래한 포크 가수였고, 그 노래들은 그 자체만으로 충분히 대중의 마음을 울릴 수 있는 한국 포크의 정점이었다. 그의 노래들이 세대를 넘어 여전히 사랑받고 있는 것도 그 때문일 것이다.⊙

이문원 대중문화평론가

이수만

인기 가수·방송인에서 ‘K팝의 아버지’로

이수만(李秀滿·1952~ )의 커리어는 ‘가수이자 방송인’과 ‘음악제작자’로 나뉜다.

가수 이수만은 1972년 밴드 ‘사월과오월’ 멤버로 데뷔한 뒤 그룹과 솔로를 오가다 1977년 발표한 솔로 첫 앨범 〈Lee Soo Man〉으로 스타덤에 올랐다. ‘행복’ ‘파도’ 등의 히트곡들이 그 전후로 나왔다. 방송인으로도 두각을 나타내 라디오 DJ와 TV 프로그램 MC로 20년 가까이 사랑받았다. 그러다 1989년에 연예기획사 SM기획을, 1995년에는 자본금 5000만원으로 SM엔터테인먼트를 설립하면서부터 ‘엔터테인먼트 프로듀서’로서 제2의 커리어를 시작했다.

이수만은 흔히 ‘K팝의 아버지’라고 불리지만, 정확히는 K팝 ‘기업’의 아버지가 맞는 표현이겠다. 현재 K팝의 중심이라고 할 수 있는 댄스그룹 제작 및 인재 발굴, 운영 시스템을 한국에서 처음으로 체계화하고 산업화시킨 인물이 바로 그이기 때문이다. 1996년 보이그룹 H.O.T., 1997년 걸그룹 S.E.S.를 잇달아 내놓으며 각각 중국과 일본 진출 발판을 다졌다. H.O.T.는 2000년 한국 가수 사상 최초로 중국 베이징 공연을 성사시키며 ‘K팝 한류’의 시초를 열었다. SM엔터테인먼트는 2000년 한국 대중음악 기업 사상 최초로 코스닥 시장에 입성했다. 그리고 소속 솔로 가수 보아가 2002년 한국 가수 사상 최초로 세계 2위 음악 시장인 일본의 오리콘 차트 1위를 차지하면서 K팝의 역사가 바뀌게 된다.

이수만은 SM엔터테인먼트 경영권 분쟁을 겪으며 2023년 총괄 프로듀서 직에서 물러나 SM을 떠났지만, 연예기획사 블루밍그레이스와 그 자회사 A2O엔터테인먼트를 새로 설립해 재기를 모색하고 있다.⊙

이문원 대중문화평론가

차범근

축구의 본고장에 첫 진출한 ‘갈색 폭격기’

차범근(車範根·1953~ )은 경이(驚異)이자 불가사의(不可思議)다. 1980년대 유럽인들은 대표팀조차 맨땅에서 훈련하는 한국에서 어떻게 그런 선수가 나왔는지를 이해하지 못했다.

차범근은 대한민국 국가대표 역대 득점 랭킹 1위(56골)다. 24세 139일로 센추리클럽 최연소 가입자다. 독일 분데스리가에서 1979년부터 1989년까지 10년을 뛰며 98골을 넣었다. 그것도 페널티킥이나 프리킥 골은 하나도 없이 순수 필드골이다. 그래서 얻은 별명이 ‘갈색 폭격기’였다. 분데스리가는 당시 세계 최고의 리그였다. 매년 ‘월드 클래스’ ‘인터내셔널 클래스’ ‘국내 리그 클래스’로 선수를 평가할 때 ‘차붐’은 언제나 월드 클래스에 이름을 올렸다. 서독 축구협회가 “당신이 합류하면 월드컵 3연패도 가능하다”며 귀화를 권유했지만 차붐은 거절했다. “내겐 한국으로 돌아가 유소년 축구를 발전시켜야 할 의무가 있다.”

32년 만에 대한민국이 월드컵 본선에 진출한 1986 멕시코 월드컵. 차범근은 ‘팀워크를 해칠 수도 있다’는 이유로 그의 대표팀 합류를 부정적으로 보는 시각 때문에 출전 여부가 불투명했다. 침울해하는 그를 보고 서독 국가대표팀 감독을 역임한 포크츠 감독이 《키커》지에 기명 칼럼을 썼다. “차붐을 빼고 대표팀 구성이 가능한 정도라면 나는 이번 대회의 가장 강력한 우승 후보는 한국이라고 생각한다.” 덕분에 차범근은 월드컵에 출전, 본인의 대표팀 마지막 경기를 소화했다.

지금도 대한민국을 찾는 전 세계의 올드팬들이나 축구 관계자들은 말한다. “여기가 차붐의 나라입니까?” 그가 있었기에 오늘날 한국 축구가 있다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

조훈현

한국 바둑의 맥 대표하는 ‘영원한 國手’

천재(天才), 황제(皇帝), 국수(國手)…. 바둑 기사 조훈현(曺薰鉉·1953~ ) 9단에게 따라붙는 수식어들이다. 아홉 살의 나이에 프로바둑 세계 최연소로 입단해 20대 초부터 최고위전을 휩쓸며 전(全) 타이틀을 제패한 끝에 한국인 최초로 9단에 등극했다. 그리고 1989년 ‘바둑 올림픽’이라 불리는 제1회 잉창치배(應昌期杯) 세계바둑선수권대회에서 우승을 거머쥐었다. 그는 바둑계 변방국이었던 한국을 ‘바둑 최강국’ 반열에 올려놓은 초석이었다.

조훈현이 내제자(內弟子·숙식을 함께하는 제자) 이창호(李昌鎬)에게 왕좌를 물려준 것은 30년 전의 일이다. 1995년 2월 대왕 타이틀전에서 이창호에게 패한 그는 이때 모든 타이틀을 잃었다. 그런데 오히려 마음은 평화로웠다고 한다. 번뇌를 초월한 비결은 ‘가진 게 없으니 더 이상 내려갈 일이 없고, 이제 올라갈 일만 남았다’는 마음가짐이었다.

2016년엔 새누리당 비례대표로 국회의원에 당선됐다. 의정 활동 중 바둑진흥법 발의를 주도해 통과시키도 했다. 하지만 정치판에 염증을 느끼곤 재선(再選)에 도전하지 않았다. 그럼에도 바둑계를 위해 일할 수 있었다는 점을 들어 정계 진출이 악수(惡手)였다고는 생각하지 않는다고 했다.

조훈현은 “바둑을 통해 인생이 무엇인가를 알게 됐다”고 했다. 그는 2019년 11월 《조선일보》와의 인터뷰에서 “멀찍이 떨어져서 보니 승패는 그리 중요하지 않더라”라며 이렇게 소회를 남겼다.

“결과가 어떻든 최선을 다해 내 길을 가야죠. 죽을힘 다해 싸웠다면 그것으로 이긴 겁니다.”⊙

김광주 기자

양정모

건국 이후 첫 올림픽 금메달리스트

레슬러 양정모(梁正模·1953~ )는 조기에 은퇴할 뻔했다. 1972년 뮌헨 올림픽 출전권을 땄지만 갈 수 없었다. ‘소수정예 파견 원칙’에 따라 경량급 이외의 선수나 메달 획득 가능성이 낮은 선수는 출전 불가였다. 당시 대한민국은 올림픽에 선수 한 명 더 보내는 것도 부담스러울 정도로 가난한 나라였다. 울분에 찬 양정모를 정동구 코치가 어르고 달랬다.

“제발 은퇴만 하지 말고 4년만 나랑 같이 죽어라고 해보자. 다음에는 내가 집을 팔아서라도 올림픽에 보내주마.”

그를 믿고 4년간 절치부심한 양정모는 1976년 몬트리올 올림픽에서 몽골의 오이도프를 꺾고 금메달을 차지했다. 시상대 제일 높은 곳에 태극기가 걸리고 애국가가 울려퍼졌다. 일제 식민지 시절이던 1936년 손기정의 베를린 올림픽 금메달 이후 처음, 민족적 비원이 풀리는 쾌거였다.

선수단이 개선한 후 박정희 대통령을 만난 자리에서 정동구 감독은 엘리트 체육 육성 필요성을 진언했다. ‘스포츠 국위 선양’의 필요성을 인정한 박 대통령은 바로 한국체육대학을 설립하고 체육연금 제도도 도입했다.

8년 후 1984년 LA 올림픽에서 한국은 6개의 금메달을 수확했다. 확실한 투자가 확실한 성적으로 나타난 것이다. 대한민국은 경제도 스포츠도 압축 성장이었다. 양정모는 오늘날 우리 국민들이 너무나도 당연하게 여기는 ‘스포츠 강국 대한민국’의 문을 열어젖힌 ‘대군(大軍)의 척후’였다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

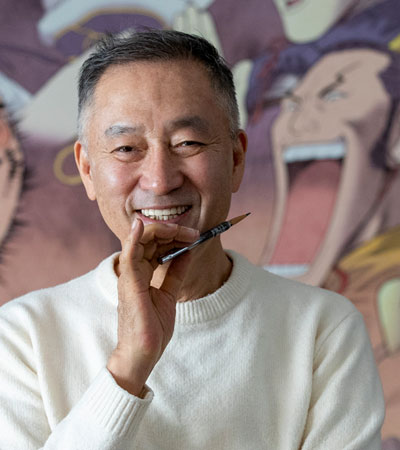

이현세

만화 ‘영토’ 넓히고 표현의 자유 지킨 개척자

이현세(李顯世·1954~ )는 한국 만화의 지평을 넓힌 개척자다. 1978년 월남전을 다룬 〈저 강은 알고 있다〉로 공식 데뷔해 1983년 〈공포의 외인구단〉으로 대스타가 됐다. 이후 한동안 만화판은 이현세 시대였다. 〈남벌〉 〈블루엔젤〉 〈폴리스〉 〈아마게돈〉… 발표하는 작품마다 대히트였다.

그가 한국 만화계에 미친 영향은 세 가지다.

첫째, 〈공포의 외인구단〉으로 만화의 외연을 넓혔다. 이현세 이후 만화는 더 이상 아이들이 골방에서 몰래 보는 유해물이 아니라 전(全) 세대가 함께 즐기는 여가(餘暇)가 되었다.

둘째, 이현세는 인생을 바쳐 표현의 자유를 지켜냈다. 바로 만화 〈천국의 신화〉 소송이다. 창세(創世) 신화를 만화로 그려내겠다는 원대한 계획으로 시작한 작품의 도입부 일부 대목 때문에 이현세는 1997년 검찰에 소환되고, ‘음란폭력물’을 그렸다는 혐의로 벌금 300만원을 약식선고받는다. 대개는 벌금을 내고 말 것을 그는 정식 재판을 청구했다. 1심 재판부는 미성년자보호법 위반으로 유죄를 선고했다. 그는 끝까지 싸웠고 결국 2003년 대법원에서 최종 무죄 판결을 받아냈다. 6년이 걸렸다. 작가로서는 한창때인 40대를 재판으로 보낸 결실이랄까, 〈천국의 신화〉 사건을 계기로 표현의 자유에 대한 사회의 인식이 달라졌다.

셋째, 그는 2025년 현재까지도 현역으로 활동 중이다. 단순히 일을 놓지 않는 수준이 아니라, 웹툰까지 활동 범위를 넓혀 현장 맨 앞에서 독자들을 만나고있다. AI를 만화에 도입한 ‘이현세 AI프로젝트’로 한국 만화의 새로운 가능성을 시험 중인 그는 지금도 개척자다.⊙

하주희 기자

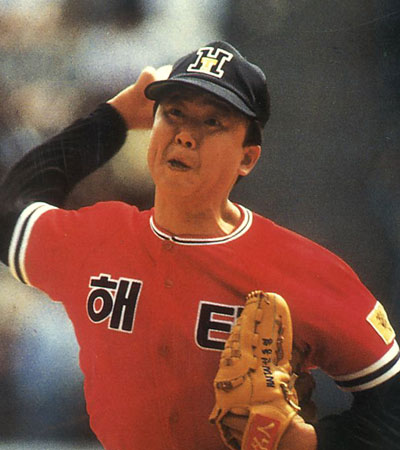

최동원

야구팬 모두가 사랑했던 전설의 무쇠팔

최동원(崔東原·1958~2011)은 한국 프로야구 투수계의 전설이다. 그의 재능은 고교(경남고) 때부터 부각됐다. 그는 1975년 제9회 국회의장배 전국고교야구대회에서 17이닝 연속 노히트노런을 달성, 모교를 우승으로 이끌며 최우수선수가 됐다. 2년 뒤 연세대에 진학해 그해 니카라과에서 열린 1977 슈퍼월드컵 세계야구대회에 참가해 한국에 첫 국제대회 우승을 안기는 등 ‘괴물 신인’의 잠재력을 보였다.

1981년 당시 실업야구 롯데에 입단한 그는 이듬해 프로야구가 출범할 때 세계야구선수권대회(아마추어)에 참가하기 위해 잠시 한국전력공사(실업팀)로 이적했다가, 1983년 프로팀 롯데 자이언트로 복귀한다. 이후 1984년 한국시리즈에서 삼성 라이온즈를 상대로 총 7경기 중 ‘나홀로 4승’을 거두며 롯데 자이언츠를 우승으로 이끌었다. 말 그대로 무쇠팔을 가진 투수였다. 선수 한 명이 단일 한국시리즈 4승을 달성한 사례는 현재까지 최동원이 유일하다. 그의 “네, 알았심더. 함 해보입시더”라는 한마디는 지난 2017년 롯데의 포스트시즌 캐치프레이즈로 활용되기도 하는 등, 한국 야구팬들이 그를 애정할 수밖에 없게 하는 명언이 됐다.

그는 은퇴 후 2007년 한화 이글스의 2군 감독을 맡는 등 유망주 발굴을 위해 노력하다가 대장암 투병 끝에 2011년 세상을 떠났다. 롯데는 그의 등번호 11번을 영구 결번으로 지정했다. 최동원의 통산 기록은 103승 74패, 방어율 2.46이다. 투혼과 희생의 야구인 최동원은 그렇게 영원히 기억될 한국 야구의 아이콘이 됐다.⊙

백재호 기자

함재봉

‘한국 사람이란 누구인가’ 탐색하는 정치학자

식자(識者) 중에서도 대한민국은 단군이 건국했다고 태연하게 말하는 사람들이 있다. 국가와 민족, 그리고 무엇보다도 ‘한국인’이 무엇인지를 모르는 무식의 소치다.

함재봉(咸在鳳·1958~ ) 박사는 ‘한국인이란 무엇인가’를 탐구해 온 정치학자다. 2017년부터 그는 현대 한국인의 기저를 형성하고 있는 ‘친중 위정척사파’ ‘친일 개화파’ ‘친미 기독교파’ ‘친소 공산주의파’ ‘인종적 민족주의파’ 등 다섯 가지 인간형의 정치적, 국제정치적, 사상적 배경을 추적한 《한국 사람 만들기》 시리즈를 펴내고 있다. 전 6권을 목표로 하고 있는 이 대작은 3분의 2가 나온 현재 이미 ‘한국 사람이라는 정체성(正體性)이 근대사에서 형성된 과정’을 깊이 있게 탐구한 걸작으로 높이 평가받고 있다.

함재봉의 조부는 구한말 애국계몽운동가이자 목사로 이승만 정권 시절 부통령을 지낸 함태영(咸台永·1873~1964) 선생이고, 아버지는 아웅산 테러로 순국한 함병춘(咸秉春·1932~1983) 전 대통령비서실장이다. 그는 “할아버지 때 근대(近代)가 시작됐다. 신분 대신 실력이 나라를 만드는 시대가 된 것이다. 그 정신이 식민시대와 고도성장기를 거치며 대한민국 DNA를 만들었다. 어느 한 시대를 부정해 버리면 대한민국을 설명할 수 없다”고 말한다.

경제학도였던 함재봉은 부친이 타계한 후 ‘어떤 경로로 대한민국이 여기까지 왔는지’를 연구하기 위해 정치학으로 방향을 돌려 정치사상을 공부하게 됐다. 미국 존스홉킨스대에서 정치학 박사학위를 받은 후 연세대 정치외교학과 교수, 유네스코 본부 사회과학국장, 미국 랜드 연구소 선임정치학자, 아산정책연구원장 등을 역임했다.⊙

배진영 기자

기형도

1990년대 이후 등단 시인들은 ‘기형도 키즈’

요절한 기형도(奇亨度·1960~1989)는 놀랍도록 아름답고 비극적인 시를 쓴 시인이다. 그가 그린 텍스트화된 세계 안에 많은 이가 기꺼이 매혹되어 헤맨다. 1990년대 이후 등단한 한국 시인들은 ‘기형도 키즈’라 해도 과언이 아니다. ‘사랑을 잃고 나는 쓰네’(시 ‘빈집’ 첫 행)라는 기형도의 주문(呪文)에 모두 빠졌다. 그의 시는 어느덧 신화(神話)의 영역이 되었다. 시인이 요절하기 전 마지막 살았던 동네(경기 광명시 소하동 701-6)에 세워진 기형도문학관은 그 신전(神殿)이다.

기형도는 1960년 3월 13일(음력 2월 16일) 경기도 옹진군 연평리 392번지에서 기우민·장옥순의 막내로 태어났다. 시인의 집 다락방에는 누나들이 읽던 책이 가득했다. 광명 소하동 집을 《빨강머리 앤》에 나오는 ‘그린 게이블즈’라고 부르곤 했다.

시인은 손바닥 크기의 삼중당문고를 즐겨 읽으며 문학에 심취했다. 소설가 장정일의 표현을 빌리면 “한 권에 150원 했던 삼중당문고는 수업시간에 선생님 몰래, 두꺼운 교과서 사이에 끼워 읽을 수 있었던” 교복 호주머니에 쏙 들어가는 책이었다.

유작 시집 제목은 《입 속의 검은 잎》(문학과지성사·1989). 시집 제목을 ‘정거장에서의 충고’로 할지, ‘길 위에서 중얼거리다’로 할지 고민했다고 전한다. 2024년 5월에 94쇄(刷)를 돌파해 100쇄가 눈앞이다. 그의 시는 많은 이를 위로하지만, 그를 위로하며 추억하는 이들 역시 많다.

시인의 노트에 적힌 미완성 시 ‘내 인생의 중세’ 첫 행은 이렇게 시작한다. “이제는 그대가 모르는 이야기를 하지요.”⊙

김태완 기자

선동열

‘국보급 투수’로 불렸던 사나이

‘무등산 폭격기’ 선동열(宣銅烈, 1963~ )은 KBO 리그 역사상 최고의 투수로 불린다. 해태 타이거즈의 성공을 이끈 뒤 일본 프로야구(NPB)에 진출, 주니치 드래곤즈에서 뛰면서 ‘나고야의 태양’으로 불렸다.

해태에서 뛸 당시 규정 이닝을 채우며 선발로 2번, 마무리로 1번, 통산 3번의 0점대 평균자책점을 기록했다. 1985년 후기 리그부터 1995년까지 총 11시즌 동안 7번 평균자책점 1위를 차지하면서 6번의 한국시리즈 (KS) 우승을 이끌었다. 다승왕 4회, 정규시즌 MVP 3회, 투수 부문 골든글러브 6회 수상이라는 화려한 발자취를 남겼다. ‘선동열이 불펜에서 몸만 풀어도 상대팀은 조급해 경기가 꼬인다’는 ‘선동열 효과’가 생겨날 정도였다. 특히 롯데 자이언츠 최동원과의 KBO 리그 역사상 가장 위대한 라이벌 구도는 유명하다. 둘은 통산 총 3번 선발로 맞대결했는데 결과마저 1승 1무 1패였다.

선동열은 33세이던 1996년 나고야를 연고로 하는 주니치 드래곤즈에 입단했다. 입단 초기 고전하기도 했지만, 이듬해 리그 최다 세이브를 따내며 최고의 마무리 투수로 활약했다. 통산 기록은 해태에서 367경기 146승 40패 132세이브, 평균자책점 1.20, WAR 78.84(투수 통산 1위), 주니치에서 162경기 10승 4패 98세이브, 평균자책점 2.70. 은퇴 후엔 지도자로 변신, 사령탑으로 삼성 라이온즈의 KS 우승을 두 차례 이끌고 국가대표팀 코치와 감독까지 역임했다. 감독으로 평가에는 이견이 있지만, ‘투수 선동열’은 마운드에 선 모든 순간이 빛났다

“스포츠 세계에서 2등은 꼴찌와 똑같다고 생각한다.” 삼성 감독 시절 남긴 말이 선동열 야구 인생을 한마디로 함축한다.⊙

김세윤 기자

봉준호

〈기생충〉으로 아카데미 정복한 ‘한국의 스필버그’

봉준호(奉俊昊·1969~ )는 한국 영화 뉴웨이브 시기로 불리는 1990년대에 영화계에 입문, 2000년 영화 〈플란다스의 개〉를 통해 장편영화 감독으로 데뷔했다. 이후 그에겐 한국 영화사상 ‘최초’ ‘최고’ ‘최다’ 수식어가 빠지지 않았다. 한국 최초 아카데미상 수상 감독, 세계 영화제 최다 수상 감독(〈기생충〉), 최고 제작비 437억 원(〈설국열차〉)….

봉준호의 영화들은 비평적 성과와 상업적 성공이라는 두 마리 토끼를 잡았다는 평가를 받는다. 데뷔작 〈플란다스의 개〉 실패 정도를 빼곤 이후 발표한 모든 영화가 흥행 성공작일 정도다. ‘1000만 영화’만 해도 〈괴물〉과 〈기생충〉 두 편이다. 그래서 그에게 붙은 별칭 중 하나가 ‘한국의 스필버그’다. 일각에선 봉준호를 ‘영화광 1세대’ 감독으로 꼽기도 한다. 컬러TV와 VCR이 가정에 보급된 1980년대에 청소년기를 보내며 이전과 수적으로 차원이 다른 영화들, 다양한 장르와 국적의 영화들을 한껏 섭렵하며 ‘월드 시네마’ 감각을 익힌 첫 세대라는 의미다.

그 ‘영화광 1세대’ 감독군에서도 봉준호는 유독 한국과 한국 사회, 한국인의 남다른 특색들을 잘 표현한다는 평가를 받아왔다. 또 특정 장르의 관습에 충실한 서구 영화들과 달리 드라마와 코미디, 공포, 스릴러, 액션 등 다양한 장르들을 한꺼번에 뒤섞어 보여준다는 점 역시 희극과 신파 요소를 이러저리 뒤섞어가며 복합 장르를 구사해 오던 한국 문화의 면면을 잘 드러낸다고 해석된다. ‘가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것’이라는 말을 봉준호와 그의 영화 세계가 가장 잘 입증하고 있다.⊙

이문원 대중문화평론가

한강

노벨문학상 수상! 세계인이 한국어 작품을 읽다!

소설가 한강(韓江·1970~ )이 2024년 노벨문학상을 수상했다. 다른 나라 독자들이 그들의 모국어로 번역된 우리말 작품을 읽는다는 사실이 경이롭기 그지없다. ‘바수어진 사랑’을 담은 절절한 연작(連作) 속에서 희망의 둥지를 발견하는 역설을 한국인이, 세계인이 동시에 체험하고 있다.

한강은 1970년 겨울 광주(光州)에서 태어났다. 1993년 계간 《문학과사회》 겨울호에 ‘서울의 겨울’ 등 시 4편으로 등단했다. 이듬해 단편소설 〈붉은 닻〉으로 《서울신문》 신춘문예에 당선돼 소설가로도 데뷔했다. 《여수의 사랑》(1995), 《채식주의자》(2007), 《희랍어 시간》(2011), 《소년이 온다》(2014), 《흰》(2016), 《작별하지 않는다》(2021) 등 그는 ‘쓰는 사람’이 되어 삶을 문장으로 완성했다.

한강은 지난해 12월 7일 오후 5시(현지 시각) 스톡홀름의 스웨덴 한림원에서 한 수상 연설에서 작가로서 31년의 세월을 이렇게 회고했다.

“장편소설을 쓰는 일에는 특별한 매혹이 있었다. 아무리 짧아도 1년, 길게는 7년까지 걸리는 장편소설은 개인적 삶의 상당한 기간들과 맞바꿈된다. 바로 그 점이 좋았다.”

한강을 세계적인 작가 반열에 올린 작품은 《채식주의자》다. 국내에서 100만 부 이상 팔렸고 세계 3대 문학상의 하나인 맨부커상(2016)을 수상했다. 2005년 단편 〈몽고반점〉으로 이상문학상을 수상했을 때 소감이 인상깊다. “‘나는 존재하느라 으깨어진 것 같아요’라는 뒤라스의 독백을 기억한다. 글쓰기를 통해, 나는 계속 으깨어지며 나아가고 싶다.”

우리는 한강의 으깨어짐 속에, 더는 상처에 지배받길 원치 않는 삶의 다툼 속에, 시들지 않는 희망을 꿈꾼다.⊙

김태완 기자

박진영

한류로 미국 시장 뚫은 가수 겸 엔터테인먼트 사업가

박진영(朴軫永·1971~ )은 얼핏 이수만과 비슷한 데가 많다. 1992년 댄스그룹 ‘박진영과신세대’로 데뷔, 이후 솔로로 나서 성공을 거둔 가수 출신에, 어느 시점부턴 자신의 음악기획사를 차려 음악제작자로 나선 점이 그렇다. 이수만과 결정적으로 다른 점은, 박진영은 음악제작자로 성공하고도 여전히 가수로, 그것도 50대 나이에 댄스가수로 왕성하게 활동하고 있다는 점이다.

박진영은 1994년 자작곡 ‘날 떠나지마’로 솔로 데뷔해 대성공을 거두면서 가수 커리어에 날개를 달았다. 이후 2001년까지 ‘청혼가’ ‘그녀는 예뻤다’ ‘난 여자가 있는데’ 등을 연달아 히트시키는 한편, 1997년 설립한 음악기획사 태영기획을 통해 진주 등의 솔로 가수를 프로듀싱했다. 2001년 태영기획을 JYP엔터테인먼트로 개명하면서 본격적인 음악제작자의 길로 들어섰다. 비, 별, 노을 등의 솔로 가수들이 JYP를 통해 등장했다. 2007년에는 걸그룹 원더걸스를 데뷔시키며 가요 시장 판도를 뒤바꿔 놓았다.

이수만의 SM엔터테인먼트가 한류 전략으로 중국과 일본 시장을 개척해 나가는 동안 박진영은 세계 최대 음악 시장 미국에 눈을 돌렸다. 2008년 국내 인기 절정이었던 원더걸스를 데리고 미국으로 진출, 이듬해 한국 가수 사상 처음으로 ‘Nobody’를 빌보드 메인차트 ‘핫100’에 진입(76위)시키는 쾌거를 이뤘다. 이후 박진영과 JYP엔터테인먼트는 2PM, 트와이스, 스트레이키즈, 있지 등의 그룹들을 잇달아 내놓으며 세계 시장으로 돌격해 화려한 성과들을 내고 있다.⊙

이문원 대중문화평론가

서태지

‘90년대의 아이들’을 열광시킨 ‘문화 대통령’

서태지(본명 정현철·1972~ )에게 가장 자주 붙는 칭호가 있다. ‘문화 대통령’이다. 전성기였던 1990년대 서태지가 한국 대중음악계, 나아가 대중문화계 전반에 끼친 영향은 어마어마한 것이었다.

서태지는 1989년 불과 17세에 록밴드 ‘시나위’의 베이시스트로 정식 음악 활동을 시작했다. 그러다 1992년 3인조 댄스그룹 ‘서태지와아이들’이 이름 그대로 그를 주축 삼아 데뷔, 1집 타이틀곡 ‘난 알아요’가 가히 신드롬이라 할 폭발적 반응을 일으키면서 단박에 한국 대중음악계 중심에 섰다. 서태지와아이들은 이후 힙합, 발라드, 일렉트로니카, 스래시 메탈, 갱스터 뮤직 등 다양한 장르를 넘나들며 히트곡 행진을 이어갔다. 한국의 권위적 교육 현장, 가출 청소년 문제, 자본주의 사회의 배금(拜金) 풍조, 심지어 남북통일 문제 등까지 가사에 담아 강한 사회적 영향력을 과시했다.

1996년 서태지와아이들을 해체한 서태지는 1998년 솔로 1집을 발표하며 커리어를 이어나갔다. 팬들의 인기는 이어졌지만 그 이전에 보여준 사회문화적 영향력만큼은 못했다. 그 스스로 “서태지의 시대는 1990년대에 끝났다”고 말할 정도였다. ‘서태지를 희대의 아이콘으로 만든 것은 1990년대라는 시대 자체’였다는 분석도 있다. 당시 그의 주된 팬층은 1980년대 경제 성장과 중산층 신화를 바탕으로 새롭게 형성된 ‘용돈 시장’을 통해 왕성한 문화 소비를 할 수 있었던 10~20대였다는 것이다.

어찌 됐든 1990년대를 중심으로 길어야 10년 남짓한 기간 동안 끼친 업적과 영향만으로도 서태지는 한국 대중음악사에 길이 남을 것이다.⊙

이문원 대중문화평론가

배용준

일본의 女心을 훔친 ‘욘사마’

배용준(裵勇浚·1972~ )은 1994년 KBS 특채 탤런트로 발탁돼 KBS2 청춘드라마 〈사랑의 인사〉로 데뷔했다. 2007년 MBC 드라마 〈태왕사신기〉가 배우 배용준의 실질적으로 마지막 출연작이다. 불과 13년 정도의 짧은 실질 활동 기간 동안 그는 ‘한류의 전설’이 됐다.

배용준이 처음 스타덤에 오른 것은 1994년 두 번째로 출연한 드라마 〈젊은이의 양지〉(KBS2)를 통해서다. 부드럽고 단정한 재벌 2세 역할로 큰 인기를 얻었다. 이어 KBS2의 〈파파〉 〈첫사랑〉 〈맨발의 청춘〉, MBC 〈우리가 정말 사랑했을까〉 〈호텔리어〉까지 다양한 역할로 변신하면서 연속 흥행 신화를 썼다.

배우이자 아이콘으로서 그의 운명을 바꾼 것은, 의외로 국내 반응은 미지근한 편이었던 KBS2의 〈겨울연가〉다. 2002년 국내 방영 후 일본으로 수출, 2004년 NHK 지상파방송에서 방영된 〈겨울연가〉는 일본에서 상상을 초월하는 반응을 불러일으켰다. 이른바 ‘욘사마 신드롬’의 시작이다. 신드롬은 일본 중장년 여성층을 한류의 가장 충성도 높은 소비층으로 이끌어 내는 데 큰 역할을 했다.

한류 최대 시장으로 꼽히는 일본을 개척하고 다지는 데는 배용준의 역할이 중차대했다. 현재 K팝에 빠져 있는 일본 10~20대 젊은 층들의 인터뷰를 보면 ‘한국 드라마에 빠진 어머니 덕분에 집에 늘 한국 콘텐츠가 틀어져 있어 자연스럽게 한국 문화에 관심을 갖게 됐다’는 얘기들이 심심찮게 나온다. ‘욘사마’가 쏘아올린 작은 공이 이렇게 돌아온 셈이다. 더 이상 드라마에선 볼 수 없어도 배용준의 존재감만큼은 여전히 뚜렷한 이유다.⊙

이문원 대중문화평론가

박찬호

한국인 최초 메이저리거, 124승의 전설

박찬호(朴贊浩·1973~ )가 나오기 전까지 미국 프로야구 메이저리그는 한국인에게 딴 세상, 동경과 선망의 대상일 뿐이었다. “단 1구단, 한 타석이라도 메이저리그에서 한국 선수가 뛰는 걸 볼 수 있다면 원이 없겠다”는 야구팬까지 있었다.

한양대를 중퇴한 청년이 돌연 미국으로 건너갔다. 공은 빨라도 제구력은 별로인 투수였다. 이 단점 때문에 국내의 평가는 ‘최고는 아니다’ 였다.

1994년 박찬호는 마이너리그를 거치지 않고 메이저리그에 직행했다. 미국에서도 이례적인 파격이었다. 박찬호는 데뷔 첫해 4이닝 6실점 6K라는 초라한 성적을 남기고 마이너리그로 물러났다. 데뷔전에서 모자를 벗고 한국식으로 주심에게 깍듯하게 인사한 ‘모범 청년’의 이미지만을 남기고.

절치부심 끝에 2년 만에 복귀한 메이저리그. 1996년 4월 7일 ‘땜질’ 구원투수로 마운드에 오른 박찬호는 역사적인 첫 승을 한 후, 그해 5승을 거둔다. 박찬호는 이후 메이저리그 정상급 투수로 용약비등하며 124승이라는 혁혁한 전과를 올렸다. 아시아 투수 최고의 성적이다. 박찬호 이후 메이저리그에 진출한 모든 한국인 투수의 승수를 다 합친 것보다 박찬호 1인의 승수가 더 많다. IMF 외환위기로 온 나라가 암울하던 시절, 아침마다 중계되던 박찬호 등판 경기는 힘든 시기를 견디게 만드는 영양제였다.

박찬호는 은퇴 직전 1년을 한국에서 뛰었다. 고향 팀 한화 이글스로 돌아와 최저 연봉을 받고(그것도 전액 기부) 고국 팬들에게 예의를 지켰다. 상대팀 타자들은 마운드의 박찬호에게 모자를 벗어 인사하고 타석에 섰다. 그것은 야구 후배들만이 아니라 온 국민이 보내는 존중과 성원과 감사의 표시였을 것이다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

강풀

‘디지털 시대의 만화’ 웹툰 개척자

강풀(강도영·1974~ )은 한국 웹툰 산업의 개척자이자 대중적 인기를 얻은 대표적인 작가다. 웹툰(webtoon)은 웹(web)과 카툰(cartoon·만화)의 합성어로, 웹 만화 플랫폼을 통칭한다. 인터넷이나 모바일을 통해 소비되는 ‘디지털 시대의 만화’다.

서울에서 태어난 강풀은 2002년 〈순정만화〉라는 작품을 시작으로 웹툰이라는 새로운 장르에서 이름을 알리기 시작했다. 〈순정만화〉는 일상에서 일어나는 일들을 소재로 한 따뜻한 이야기와 소소한 감정들을 그려내 독자들의 큰 사랑을 받았다. 이후 〈아파트〉 〈바보〉(이상 2004), 〈그대를 사랑합니다〉(2007) 등을 잇달아 연재하며 독자들을 사로잡았다. 〈그대를 사랑합니다〉와 〈26년〉(2006), 〈이웃사람〉(2009) 등은 영화로도 제작돼 큰 인기를 끌었다.

강풀은 지면에 갇혀 있던 기존 만화의 한계를 뛰어넘은 인터넷 기반 웹툰의 대중화를 이끌었다. 한국 만화는 2000년대 이후부터 강풀을 시작으로 유명 웹툰 작가들이 등장하면서 웹툰이라는 거대한 시장으로 영토를 넓혔다. 일본의 ‘망가(manga) ’와 ‘아니메(애니메이션)’에 열광하던 세계인들도 현재는 K웹툰에 열광하고 있다.

강풀의 웹툰들은 개인의 일상 감정은 물론 사회적 이슈까지도 섬세하게 다루어 공감을 불러일으키는 것으로 유명하다. 공포 미스터리물 〈조명가게〉(2011)에 나왔던 “어디든 다 사람 사는 세상 아니겠습니까”라는 대사는 한동안 유행어가 되기도 했다. 지금도 현역으로 활발하게 작품 활동을 이어가고 있는 강풀의 작품과 메시지는 많은 이들에게 깊은 울림을 주고있다. 조석, 기안84 등 여러 작가들이 그의 뒤를 잇고 있다.⊙

고기정 기자

싸이

‘강남스타일’로 서구권에 K팝을 진출시키다

싸이(박재상·1977~ ) 하면 ‘강남스타일’이다. ‘강남스타일’은 한국 대중음악 사상 전 세계적으로 가장 널리 알려진 노래이고, 21세기를 통틀어 세계의 히트곡들을 꼽을 때 빠질 수 없는 전설적인 노래가 됐다.

싸이는 2001년 데뷔곡 ‘새’를 들고 댄스가수로서 처음 등장했다. 이미 시장을 주름잡고 있던 아이돌들과는 전혀 다른 외모, 가히 우스꽝스러운 차림새로 단박에 관심을 모으며 당시 유행하던 엽기 문화의 아이콘으로서 화제를 뿌렸다. 그렇게 ‘엽기 가수 싸이’란 별칭이 붙었지만 이후 ‘챔피언’ ‘낙원’ 등을 히트시키고 열정적인 무대 매너로 대중을 사로잡으며 점차 실력파 댄스가수의 이미지를 쌓아갔다. 데뷔 10년을 넘어서 이제 ‘중견’ 느낌이 들 때쯤 등장한 게 2012년의 ‘강남스타일’이었다.

‘강남스타일’은 현재까지 뮤직비디오 유튜브 조회수 52억 회, 미국 빌보드 메인차트 ‘핫100’ 7주 연속 2위, 그 외 영국·독일·프랑스 등 15개국 차트 1위, 2012 《타임》지 선정 올해의 인물 4위 등 숱한 기록을 세웠다. 이 같은 성과가 그저 유머러스한 ‘B급’ 감성의 뮤직비디오 연출과 귀에 꽂히는 단순한 곡조에 기인하는 건 아니었다는 점이 중요하다. 10여 년간 엔터테이너로서 쌓아온 싸이의 역량과 센스, 노하우가 뒷받침돼 일어난 효과였다.

좀처럼 아시아권을 넘어서지 못하던 K팝은 ‘강남스타일’의 하드캐리 덕에 처음으로 서구권에까지 도달했다. 싸이는 이후에도 계속 세계의 문을 두드렸고, 2022년에는 방탄소년단(BTS) 멤버 슈가와 함께 부른 ‘That That’으로 5번째로 빌보드 ‘핫100’ 차트 진입에 성공했다.⊙

이문원 대중문화평론가

박세리

IMF 극복의 힘을 준 ‘골프 여왕’

1998년 미국 여자프로골프(LPGA) US오픈. 제니 추아리시폰과 동타로 맞은 연장 18번홀. 박세리(1977~ )의 티샷이 연못 근처 풀섶에 아슬아슬하게 걸쳤다. “겨우 풀 몇 가닥에 기대 공이 가까스로 걸려 있었다”고 박세리는 회고한다. 정상적인 샷이 불가능한 상황, 한국인 루키는 양말을 벗고 연못으로 들어갔다. 까만 종아리와 흰 발목의 대비가 선명했다. 평소 훈련량이 어느 정도인지를 몸이 증거하고 있었다. 기적 같은 샷, 그 이후는 다 아는 대로다. IMF 외환위기로 암울하던 시절, 야구에 박찬호가 있었다면 골프에 박세리가 있었다.

기적처럼 역전 우승한 박세리는 데뷔 그해 메이저 대회 2승을 포함해 4승을 올리며 단숨에 세계 정상권으로 날아올랐다. 통산 25승, 10년 이상 현역으로 LPGA 명예의 전당에도 넉넉하게 입성했다.

골프는 대한민국에서 아주 오랫동안 ‘토지 소모성 귀족 스포츠’라는 편견에 시달렸다. 박세리의 등장과 성취로 편견이 사라졌다. 박세리 이전, 한국인이 세계 골프 정상에 선다는 건 만화라면 모를까 현실에선 실현 불가능한 이야기였다. 박세리는 불가능을 가능으로 바꾼 영웅이다. 박세리의 성취를 보고 수많은 ‘박세리 키즈’가 출현했고 그 가운데 여러 명의 한국 낭자가 세계 정상에 올랐다.

닐 암스트롱은 달에 인류 첫발을 디디며 “한 사람에게는 한 걸음이지만 인류에게는 거대한 도약”이라고 했다. 1998년 US오픈에서 박세리의 샷은 ‘그녀에게는 한 번의 샷이지만 대한민국에게는 IMF를 극복한 거대한 포물선’이었다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

임요환

컴퓨터 게임을 ‘e스포츠’로 올려놓은 ‘테란 황제’

‘스타크래프트(게임)는 몰라도 임요환은 안다’는 말이 있다.

임요환(林遙煥·1980~ )은 오늘날 한국 e스포츠 문화와 산업을 견인한 프로게이머다. e스포츠라는 말조차 생소하던 2000년대 초, 프로게이머는 대회 상금으로 근근이 먹고사는 불안정한 직업이었다. 이런 환경에서 임요환은 ‘개인 계약보다 팀 계약’을 우선하는 등, e스포츠도 여느 스포츠처럼 정기 리그가 열리고 기업과 프로게이머 간 바람직한 스폰서십이 정착될 수 있도록 노력했다. 특히 공군에 입대하며 세계 최초의 군 프로게이머 팀 ‘공군 ACE’ 창단 멤버로 활동하기도 했다. 2008년 전역하며 프로게임 팀 ‘4U’(현 SK T1)를 창단한 것 역시 ‘우리 팀과 팀원 모두를 사달라’는 의미였다. 이처럼 그는 프로게임 산업의 확장과 후배 프로게이머들의 여건 개선에 힘썼다.

임요환은 월드 사이버 게임즈(WCG) 2회 연속 우승(2001, 2002)을 이루는 과정에서, 스타크래프트 내에서도 비교적 약하다고 평가되는 ‘테란’ 종족을 주로 선택해 전략적 승리를 따냈다. 약점도 순식간에 강점으로 바꾸는 이런 창의성으로 ‘테란 황제’라고 불렸다. 리그오브레전드(LoL)의 롤드컵에서도 5번의 우승을 달성했다. 2022 항저우 아시안게임 금메달을 딴 ‘페이커’ 이상혁조차 “나와 선배(임요환)를 감히 비교할 수 없다. 나는 선배가 닦은 길을 따라갔을 뿐”이라는 헌사를 남겼다. 그렇게 임요환은 e스포츠 산업과 팬들의 마음에 ‘최고의 플레이어’로 영원히 남았다.⊙

백재호 기자

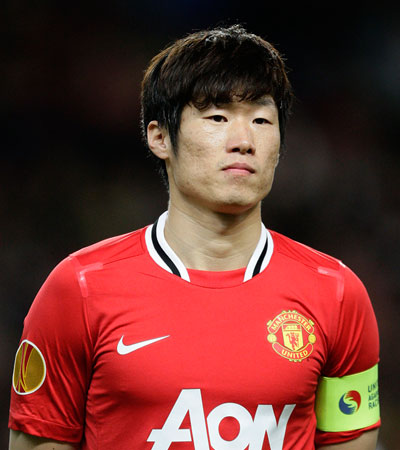

박지성

유럽 최고의 명문 구단을 우승으로 이끈 ‘두 개의 심장’

박지성(朴智星·1981~ )은 축구 청소년대표팀 선발 기록이 없다. 대학 무렵까지 그는 철저한 무명이었다. 게다가 평발이었다. 그런 박지성의 모토는 ‘노력’이다. ‘맨발의 모든 부분에 공이 1만 번은 닿아야 볼 컨트롤이 가능하다’는 좌우명을 어려서부터 실천했다.

2002년 한일월드컵을 앞두고 당시 히딩크 국가대표팀 감독은 박지성의 엄청난 활동량에 주목했다. 한국을 사상 첫 16강으로 이끈 월드컵 조별리그 최종전 포르투갈전 결승골을 넣고 히딩크에게 달려가 뛰어 안긴 ‘히딩크호의 황태자’는 6개월 뒤인 2003년 1월 1일 교토 퍼플상가(현 상가FC) 소속으로 일본 천황배 결승에 올랐다. 그는 하루 전 12월 31일로 계약이 끝날 예정이었지만 ‘의리’로 결승전을 뛰어 교토 퍼플상가의 2대1 역전 우승을 이끌었다. 그때 나온 얘기가 “절름발이가 돼서 오더라도 언제든지 받아주겠다”라는 구단주의 유명한 일성이다.

히딩크의 필립스 에인트호번의 부름을 받고 네덜란드로 건너간 박지성은 2005년 잉글랜드 프리미어리그의 맨체스터 유나이티드로 이적했다. 알렉스 퍼거슨 감독이 여러 해를 두고 박지성을 관찰하고 ‘자기의 축구에 꼭 필요한 선수’라고 확신한 뒤 박지성에게 직접 전화를 걸었다.

감독의 지시를 미친 듯이 어떻게든 관철하는 선수, 이타적인 플레이의 교과서, 공간을 만들고 찾아내는 귀재. 박지성은 맨유에서 프리미어리그 우승컵을 4차례 들었고 맨유가 2007~08년 UEFA 챔피언스리그, 2008년 FIFA 클럽월드컵에서 우승하는 데 이바지했다. 그의 이런 활약은 이후 한국 선수들이 유럽에 진출하는 데 큰 도움이 됐다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

김연아

피겨 불모지 한국을 세계 최정상으로 끌어올린 단 한 사람

‘한국 스포츠사(史)에서 100년에 한 번 나올까 말까 한 선수.’

김연아(金姸兒·1980~ )를 두고 하는 말이다. 김연아는 한국에서는 불모(不毛)의 종목이나 마찬가지였던 피겨스케이팅으로 세계를 제패했다. 2010 밴쿠버 동계올림픽에서 금메달을, 2014 소치 동계올림픽에서 은메달을 땄고 세계선수권에서는 2009년과 2013년 두 차례 우승했다. 소치 올림픽을 끝으로 현역에서 은퇴했다.

김연아가 한국 스포츠사에 전설로 남을 선수라는 이유는 뭘까?

첫째, 압도적인 실력이다. 김연아는 데뷔 시절부터 은퇴 시점까지 최정점에 있었다. 2009 피겨스케이팅 세계선수권에서 여자 선수 최초로 200점을 돌파하면서 여자 싱글 200점 시대를 열었다. 선수 생활 동안 세계신기록을 총 11회 경신했다. 피겨스케이팅 4대 주요 대회인 올림픽, 세계선수권, 4대륙선수권, 그랑프리 파이널을 모두 제패한 최초의 여자 싱글 선수이기도 하다.

둘째, 이른바 ‘토털 패키지’다. 신체 조건과 기술력, 예술성을 모두 갖췄단 얘기다. 기본기인 스케이팅부터 점프, 스핀, 스텝 시퀀스, 스파이럴 등 피겨스케이팅의 모든 요소에 능했다. 여기에 매력적인 외모까지.

셋째, ‘이야기’가 더해졌다. 김연아는 운동을 하기에 그리 넉넉하지 않은 환경을 극복하고 최고의 자리에 올랐다. 김연아의 훈련에 항상 함께한 어머니 박미희 여사의 헌신이 화제가 된 이유다. 라이벌과의 대결 구도도 빠질 수 없다. 활동 기간 내내 동갑내기인 일본의 아사다 마오 선수와 경기장에서 마주쳤다.

김연아 이후 한국에선 피겨스케이팅 꿈나무들 ‘김연아 키즈’가 대거 배출됐다.⊙

하주희 기자

손흥민

축구 종가 휘어잡은 ‘프라이드 오브 아시아’

손흥민(孫興愍·1992~ )은 ‘선진국 대한민국’의 아이콘이다. 실력뿐 아니라 인성과 매너, 매력도 세계 최정상급이다.

프로축구선수였던 아버지 손웅정은 10년에 걸쳐 승부 요령이 아니라 기본기를 아들에게 엄하게 가르쳤다. 그후 손웅정–손흥민 부자는 남들이 ‘가지 않은 길’을 택해 독일행 비행기에 몸을 실었다. 함부르크SV에서 손흥민은 글자 그대로 외로움과 배고픔과 싸웠다. 이후 차범근의 전 소속팀 레버쿠젠에서 대활약하면서 주전이 보장됐지만, 다시 미지의 세계인 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 이적하는 도전을 택했다. EPL 첫해에 기대만큼 성적이 나지 않자 부자는 머리를 맞대고 숙고했지만, 결론은 ‘이대로 물러설 수는 없다’였다. 이후의 성취는 지금 우리 모두가 알고 있는 그대로다.

손흥민은 장시간 정상에 머물며 대표팀과 소속팀 모두에서 리더로 우뚝하다. 리더십, 축구 실력, 여러 나라 문화에 대한 이해력 없이는 ‘축구 종가’ 잉글랜드의 EPL에서 주장을 맡을 수 없다. 동양인 EPL 주장은 그래서 귀한 존재다. 대표팀으로는 131경기 출전(역대 4위)에 51골(역대 2위. 1위는 차범근의 56골), 유럽에선 리그 기준 분데스리가 41골, EPL 125골(2024년 말 현재)이고, EPL에서 100골을 넣은 최초의 아시아인이다. 토트넘 역사상 득점 랭킹 6위이며 최다 어시스트 기록의 보유자이기도 하다.

하지만 우리의 ‘프라이드 오브 아시아’에겐 아직 우승컵이 하나도 없다. 소속팀에서도 대표팀에서도. 손흥민이 우승하는 날 팬들은 기뻐서 ‘우리의 울보 주장’과 함께 꺼이꺼이 울 것이다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

방탄소년단(BTS)

세계를 뒤흔든 한국의 ‘아이돌 댄스그룹’

방탄소년단(BTS·2013년~ )은 멤버 진(김석진·1992~ ), 슈가(민윤기·1993~ ), 제이홉(정호석·1994~ ), RM(김남준·1994~ ), 지민(박지민·1995~ ), 뷔(김태형·1995~ ), 정국(전정국·1997~ ) 7명으로 구성된 보이그룹. 오늘날 전 세계에 가장 널리 알려지고 가장 인기 있는 보이그룹으로, 한국 대중문화 글로벌화를 선도하는 가장 거대한 축이다.

BTS는 미국 빌보드 차트를 비롯해 전 세계 수많은 음악 차트에서 수없이 1위를 차지했고, 전 세계에 걸쳐 분포하는 팬덤 ‘아미(Army)’는 수천만 명으로 추정된다. 조 바이든 전 미국 대통령까지 그들을 백악관으로 초대해 단독 대담을 가지며 “사람들은 당신들이 하는 말에 귀 기울이며, 당신들이 하는 일은 모든 이들에게 선(善)한 것”이라고 말했다. 2024년 파리 올림픽 개막식에서 선수단 입장 중 한국을 설명하는 자막 키워드 3가지로 김치, 한복과 함께 BTS를 꼽았다.

BTS의 글로벌 성공담은 한국 대중음악 산업이 지난 30여 년 동안 몰두해 온 ‘아이돌 댄스그룹’이라는 콘셉트가 결코 틀린 방향이 아니었음을 입증한다. 한국의 아이돌 댄스그룹은 물론 불과 10년 전까지만 해도 ‘상혼(商魂)에 찌든 저급한 콘셉트’ ‘진정성 있는 음악이 아니다’라고 폄하되기 일쑤였지만, 결국은 초히트 상품으로 세계를 정복했고 그 선봉에 BTS가 있다. 서구 아티스트 식 신비주의 전략이 아니라 소셜미디어(SNS)와 유튜브 등 뉴미디어를 충분히 활용하며 대중에 살갑게 다가서는 전략도 새로운 시대에 걸맞은 것이었음이 함께 입증됐다.

현재 일부 멤버가 군 복무 중인 BTS는 올해 6월까지 모든 멤버가 민간인 신분으로 되돌아올 예정이다.⊙

이문원 대중문화평론가

최인호

개발연대 청년문화의 아이콘

|

| 사진=조선DB |

최인호가 특유의 작품 세계를 본격적으로 펼친 것은 1972년 《조선일보》에 《별들의 고향》을 연재하면서부터다. 소설은 책으로도 출간돼 우리나라 최초로 100만 부 시대를 열었고, 영화(감독 이장호·1974)로도 만들어져 문희 주연의 〈미워도 다시 한 번〉(1968)의 기록을 깨며 역대 흥행 10위권에 들었다.

소설 《바보들의 행진》 《겨울 나그네》 《깊고 푸른 밤》 등은 영화와 TV 드라마로도 만들어져 최인호 신드롬을 이어갔다. 1990년대 들어서는 우리 역사에 천착, 풍성한 이야기 잔치를 열었다. 1991년 《조선일보》에 《왕도의 비밀》을, 1997년 《한국일보》에 《상도(商道)》를 연재해 선풍적 인기를 끌었다. 《상도》는 2001년 드라마로 제작돼 40%대의 시청률을 기록했다. 한 가지 더. 1975년 월간 《샘터》에 자전소설 《가족》을 쓰기 시작해 2010년까지 35년 6개월 동안 장기 연재했다.

2008년 무렵 발견된 암으로 육신의 쇠락보다 문학적 죽음 앞에 좌절했다. 그러나 고통을 신(神)이 내려준 선물로 받아들이고 영혼의 재생(再生)을 경험했다. 생의 마지막 시기에 쓴 에세이 〈벼랑 끝으로 오라〉에 나오는 문장은 지금도 회자된다.

“과거를 걱정하고 내일을 두려워하지 마십시오. 주님께서 우리를 벼랑 끝으로 부르시는 것은 우리가 날개를 가진 거룩한 천사임을 깨닫게 하시려는 것입니다.”⊙

김태완 기자

이장호

영화 〈별들의 고향〉 만든 ‘70년대의 아이콘’

|

| 사진=조선DB |

이장호 감독의 데뷔작 〈별들의 고향〉 (1974)는 한국 영화사의 기념비다. 20대 후반의 감독 데뷔는 당시로선 상상 불가능한 파격이었다. 서울고 동창 최인호로부터 원작 판권을 산(동생의 대학 등록금을 강제로 빌렸다) 이장호는 ‘감독료’를 최저 수준으로 받는 대신 필름 등 장비의 지원을 요청했다.

〈별들의 고향〉은 ‘이야기’뿐 아니라 ‘영상미’와 ‘미장센’이 어우러진 거의 최초의 한국 영화다. 대사나 설명뿐만 아니라 ‘영상도 말을 한다’는 것을 보여준 것이다. 이야기 전개 방식도 남달랐다. 주인공 ‘경아’는 비련의 주인공이지만, 주체적 삶을 사는 입체적 캐릭터였다. 〈별들의 고향〉은 국도극장에서 개봉해 당시 최고 기록인 46만의 관객을 동원했다. 청년 문화의 새로운 문법이 암반층을 뚫고 분출한 것이다.

대마초 파동으로 몇 년간 활동이 묶인 것도 70년대의 풍경화다. 영화계 복귀 후 〈바람불어 좋은 날〉(1980), 〈어둠의 자식들〉 (1981)로 사회의 음지에 시선을 돌렸다. 〈무릎과 무릎사이〉(1984), 〈어우동〉(1985)으로 상업적으로 대히트를 쳤고, 〈공포의 외인구단〉(1986)으로 만화를 주류 문화계로 끌어들였다. 근래에는 북한인권영화제 집행위원장, 서울락스퍼영화제 조직위원장을 맡아 북한인권운동에 동참했다. 현재 대한민국 건국사를 다룬 〈하보우만의 약속〉을 준비 중이다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

거스 히딩크

2002년 한일월드컵 4강 진출의 주역

|

| 사진=조선DB |

거스 히딩크(1946~ ) 전 국가대표 축구팀 감독의 무릎 수술을 집도한 의사 송준섭의 말이다. 히딩크가 한국 사회에 끼친 선한 영향력을 이보다 더 잘 표현한 말은 없다.

2002년 한일월드컵 4강 신화의 주역인 히딩크는 한국 축구를 ‘우물 밖’으로 데려갔다. 부임 초기, 히딩크는 “한국 축구의 장점은 기술, 단점은 체력”이라고 했다. 기존의 관념과는 180도 다른 진단이었다. 그때까지만 해도 축구인들을 비롯해 한국인들은, 한국 축구팀은 ‘뛰는 축구’를 하는 팀이며, 체력은 세계 수준이지만 기술 부족이 문제라고 생각했다. 히딩크는 ‘그릇된 관념’에 ‘과학’으로 맞섰다. 뇌파검사, 심전도 측정, 셔틀런, 근육량 정밀 측정 등을 통해 데이터를 만들었다. 히딩크 이전의 한국 축구는 ‘정신력’을 강조했다. 히딩크는 ‘올바른 진단과 처방’을 통해 ‘집중과 선택을 통한 효율적인 압축성장’을 구현했다. 그와 인터뷰 때 들은 말이다.

“기술도 체력도 다 문제가 있었지만, 체력 증진에 집중했다. 체력은 단기간에 끌어올릴 수 있기 때문이다. 당시 대한민국 축구 수준을 감안할 때, 체력이 압도적으로 우세하면 기술을 대체할 수 있다고 봤다.”

지연, 혈연, 학연을 모두 배제한 ‘실력 위주의 공정한 선발’ 원칙도 그가 불러온 신드롬이다. 그렇게 해서 경이적 성적을 올렸기에 영향력도 컸다. 어느 사회에나 있기 마련인 외국인 혐오증을 단번에 상당 부분 없앴으니, 히딩크는 한국 사회 선진화에 최대치의 기여를 한 셈이다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

백건우

‘원조 클래식 한류’

|

| 사진=조선DB |

시작부터 남달랐다. 8세 때부터 ‘피아노 신동’ 소리를 들었고, 열 살 어린 나이에 데뷔 무대에 올랐다. 1956년 김생려가 지휘하는 해군교향악단(현 서울시립교향악단)과 그리그(Grieg)의 ‘피아노 협주곡’을 협연하면서다. 이듬해 열한 살에는 자신의 이름을 내건 독주회에서 무소륵스키의 ‘전람회의 그림’을 한국 초연했다.

백건우는 15세 때 더 큰 무대로 진출했다. 미국으로 건너가 줄리어드 음악학교에서 공부했고, 나움베르크, 레벤트리트, 부조니 콩쿠르 등 국제 콩쿠르를 휩쓸었다. 한국 1세대 피아노 연주자로 당당히 자리매김함과 동시에 세계적 연주가로 도약할 발판을 다졌다.

1972년 라벨의 피아노 독주곡 전곡 연주를 통해 세계 무대에 알려졌다. 콧대 높은 유럽 음악계에서도 그를 최고의 피아니스트로 인정했다. 1992년과 1993년 디아파종상, 1993년 프랑스 3대 음반상 수상과 2000년 프랑스 예술문화기사 수훈이 그 증거다.

백건우는 한 작곡가의 음악적 본질을 집요하게 파고드는 걸로 유명하다. ‘건반 위의 구도자’라는 별명도 그래서 붙었다. 그 집요함으로 2007년에는 베토벤 소나타 전곡 연주에 성공해 다시 한 번 세계를 놀라게 했다. 보통 연주자들은 시도조차 꺼리는 일이다. 그는 “베토벤은 내게 아직도 치열하게 고민하고 탐구해야 하는 작곡가”라면서 “오랜 기간 함께했지만 절대로 편안하지 않고, 편안해서도 안 되는 음악가”라고 했다.⊙

박지현 기자

복거일

‘대체역사’ ‘현대 SF’ 소설 개척자이자 자유주의 전도사

|

| 사진=조선DB |

이후 몇 년간 《파란 달 아래》(1992년)처럼 문단에서 외면받던 SF소설로 주목받은 복거일은 1990년대 중반에 들어서면서 ‘자유주의 전도사’로 더 활발하게 활동하기 시작했다. 또 영어 공용화론을 주창하고, 이광수 등 ‘친일파’ 문제를 재조명했으며, 한국이 정치·경제·사회·문화적으로 중국에 종속돼 가는 현실을 일찍부터 경고했다. 2014년에는 암(癌) 발병 사실을 알고도 소설 《역사 속의 나그네》(1988~2015년)를 완성하겠다며 치료를 거부한 사실이 알려져 신선한 충격을 주었다.

역사·경제학·진화생물학·천체물리학 등을 망라하는 ‘통섭(統攝)적인 글쓰기’가 복거일의 특징이다. 그는 자신을 대항해(大航海) 시대에 항구에 나가 새로운 지리적 발견에 대한 소식을 남보다 먼저 귀기울여 듣고 지도를 만들었던 ‘이름 없는 지도 제작자’에 비유하곤 한다. ‘자유’라는 말은 알아도 ‘자유주의’라는 말은 여전히 생소했던 이 땅에 자유주의를 전도하면서 ‘후세에 작가로서 자신의 이름은 결국은 잊힐 것’이라고 예견하는 지식인의 쓸쓸함이 배어 있는 말이다.⊙

배진영 기자

나훈아

‘원조 오빠부대’ 거느렸던 歌皇

|

| 사진=조선DB |

19세였던 1966년에 노래 ‘천리길’로 데뷔한 나훈아는 이후 수십 년간 단 한 번도 인기의 부침(浮沈)을 겪지 않으며 승승장구했다. 70대에 들어서도 2020년 방영된 〈2020 한가위 대기획 대한민국 어게인 나훈아〉 콘서트는 전국 시청률 29.0%(닐슨코리아), 순간시청률 41.4%를 기록했다. 유사한 사례를 찾기조차 불가능한 어마어마한 커리어다. 생애 통산 3000곡가량을 취입했고 앨범도 200장 이상 발표했다. 히트곡만도 120여 곡에 이른다. 대표곡들인 ‘사랑은 눈물의 씨앗’ ‘사랑’ ‘영영’ ‘울긴 왜 울어’ ‘잡초’ ‘무시로’에다 2000년대의 ‘고장난 벽시계’나 2020년 화제를 몰고 온 ‘테스형!’도 있다.

나훈아는 ‘스타성’의 본질을 가장 잘 파악한 아이콘이라고도 한다. 언젠가 그는 이에 대해 다음과 같이 설명한 적이 있다. “너나 나나 다 좋아하는 사람은 슈퍼스타가 아니라 그냥 스타다. 싫어하는 사람이 30%는 있어야 좋아하는 사람들이 미칠 정도로 좋아한다.” 그런 그답게 지난 1월 10일 은퇴 공연에서 “왼쪽이 오른쪽을 보고 잘못했다고 생난리를 치고 있다”고 말한 후 왼팔을 가리키며 “니는 잘했나?”라고 일갈했다.⊙

이문원 대중문화평론가

송창식

70년대 통기타 세대의 대표 주자

|

| 사진=조선DB |

송창식은 1967년 윤형주와 함께 포크 듀엣 트윈폴리오를 결성하고 이듬해 번안곡 ‘하얀 손수건’으로 가요계에 데뷔했다. 송창식의 진면모가 드러나기 시작한 건 트윈폴리오 해체 후 솔로로 나선 1970년대부터다. ‘피리 부는 사나이’ ‘고래사냥’ ‘왜 불러’ ‘나의 기타 이야기’ 등을 연속 히트시키며 그는 독특한 한국만의 정서를 하나둘 추적해 갔고, 가사를 웅얼거리듯 내뱉으며 감정선을 따라가는 호소력 있는 창법을 선보였다. 그 자신은 이를 “가사를 발음하는 것이 아니라, 어울리는 소리를 내고 여기에 가사를 맞추는” 것이라 설명한 바 있다. 1980년대 들어서는 가요에 국악을 접목한 ‘가나다라’와 개그 가까운 가사로 눈길을 끈 ‘담배가게 아가씨’, 그리고 ‘푸르른 날’ ‘우리는’ 등으로 히트곡 목록을 이었다.

송창식은 한국인의 정서적 위치를 짚어가며 대중을 위로하는 음악을 추구해 왔다는 평가를 받는다. 그의 노래에는 한국인의 서정성과 한국인의 격정, 한국인의 깊은 우울과 그 극복의 정서가 빼곡히 담겨 있다.⊙

이문원 대중문화평론가

엄홍길

히말라야 16좌 완등한 휴머니스트 산악인

|

| 사진=조선DB |

산악인 엄홍길은 태생적으로 삶이 매너리즘에 빠지는 걸 혐오하는 사람이다. 그에게 히말라야는 필생의 과업이었다. 1988년 에베레스트를 시작으로 2001년 시샤팡마까지 13년 만에 히말라야의 8000m급 봉우리 14좌(座) 에 올랐다. 고(故) 박영석에 이어 한국에서 두 번째, 세계적으로는 9번째였다. 2007년에는 로체샤르 등정에 성공하면서 16좌 완등(完登)이라는 세계 초유의 카테고리를 스스로 만들기도 했다.

엄홍길은 산악계 안팎으로 넓은 인맥을 가지고 있다. 거칠지만 따스한 그의 인간미 때문일 것이다. 2004년 에베레스트 정상에서 내려오다 해발 8700m 지점에서 탈진으로 쓰러진 동료대원 2명의 시신을 수습하기 위해 휴먼 원정대를 이끌고 재등반에 나서 현지에 돌무덤을 만들어주었다. 이 에피소드는 2015년 영화 〈히말라야〉로 만들어졌다.

엄홍길은 현재 네팔에 학교를 세우는 일에 전념하고 있다. 1986년에 사망한 셰르파의 유족들이 어렵게 살고 있는 걸 본 후 유족들이 삶을 이어갈 수 있도록 배움의 기회를 주려는 생각에서 시작한 사업으로 엄홍길휴먼재단에서 맡고있다.

경남 고성에서 태어난 엄홍길은 세 살 때 도봉산 자락 의정부시 호원동으로 이사한 이래 지금까지 도봉산 인근에서 살고 있다. 그가 지금까지 가본 산 중에 최고로 꼽는 산도 도봉산이다.⊙

이재진 《월간 산》 편집장

이문열

시대와 불화한 ‘문단의 별’

|

| 사진=조선DB |

1977년 대구에서 발행되는 《매일신문》 신춘문예에 단편 〈나자레를 아십니까〉로 가작 입선하며 처음 문단에 이름을 올렸다. 1979년 《동아일보》 신춘문예에 중편 〈새하곡(塞下曲)〉이 당선된 이후 《사람의 아들》(1979), 《젊은날의 초상》(1981), 《금시조》(1981), 《황제를 위하여》(1982), 《레테의 연가》(1983), 《영웅시대》(1984), 《우리들의 일그러진 영웅》(1987), 《추락하는 것은 날개가 있다》(1988) 등이 모두 베스트셀러가 됐다. ‘정갈하고 아름다운 문체를 구사하는, 그만의 고유한 문체를 지닌’ 몇 안 되는 소설가라는 평을 받았다. 문단은 신성(新星) 이문열의 등장에 환호했다. 그의 표현에 따르면 ‘밀월기’였다.

2001년 이문열은 김대중 정부의 언론사 세무사찰에 분노해 〈신문 없는 정부를 원하나〉 〈홍위병을 떠올리는 이유〉라는 글을 발표했다. 좌파 진영은 그해 11월 ‘책 장례식’ ‘책 반납운동’을 벌였다. 시민 집단이 작가에게 자행한 전무후무한 폭거이자 폭력이었다. 여기다 민중문학에 대한 거리감, 월북한 공산주의자 아버지에서 연유한 이데올로기에 대한 불신 등을 이유로 좌파들의 집요한 공격을 받고 큰 상처를 입었다. 하지만 그는 자유민주주의를 수호하는 보수의 가치를 잊지 말자고 강조했다.

요즘 그는 영국의 대문호 존 밀턴의 《실낙원(失樂園)》 한 구절을 읊조리곤 한다. “고약한 시대 험한 구설(口舌)을 만나 암흑과 위험과 고독에 둘러싸여….”⊙

김태완 기자

전유성

슬랩스틱을 넘어 코미디의 새 장을 연 ‘개그맨 1호’

|

| 사진=조선DB |

오랜 기간 한국 희극계는 소위 ‘엎어지고 자빠지는’ 슬랩스틱 코미디와 일본식 만담(漫談)에 영향 받아 두 사람이 서서 주고받는 대화 형식 코미디 정도로 나뉘어 있었다. 전유성은 새 바람을 몰고 온 일련의 신세대 코미디언들과 함께 대중의 허를 찌르는 가지각색 재담(才談) 아이디어들로 서서히 시대를 바꿔나갔다. TV 출연이 빈번해진 1980년대에도 전유성은 대부분의 코미디 프로그램에서 조연급 정도로 활약했지만, 늘 ‘아이디어 뱅크’로 인정받으며 프로그램 흐름을 만들어내는 역할을 도맡았다.

전유성은 흔히 ‘개그맨 1호’로 잘 알려져 있다. 전후(戰後) 일련의 희극인들을 ‘코미디언’으로 불러온 흐름에서 ‘개그맨’이란 신종 호칭을 처음 쓰기 시작한 장본인이다. 1999년부터 현재까지 이어지고 있는 KBS 간판 공개 코미디 프로그램 〈개그콘서트〉 원안자로, 소극장 개그를 방송으로 끌고와 후진 양성의 중차대한 역할을 한 것도 그의 업적이다.⊙

이문원 대중문화평론가

홍수환

개발연대에 국민들을 열광케 한 ‘4전 5기의 전설’

홍수환(洪秀煥·1950~ )은 1970년대 ‘헝그리 스포츠’의 아이콘이다. 두 번이나 세계 정상에 오르며 국민들을 열광케 했지만 그는 근본적 차원에서 시대와 불화했다.

1974년 7월 지구를 반 바퀴 돌아 남아공까지 가서 그는 프로복싱 WBA 밴텀급 챔피언이 되었다. 등극 일성은 “엄마, 나 참피온 먹었어!” 그의 모친인 실향민 황농선 여사는 “그래 수환아, 대한국민 만세다!”로 받았다.

이듬해 3월 알폰소 자모라에게 타이틀을 잃은 이후 한동안 재기불능으로 보였지만, 1977년 WBA가 주니어페더급을 신설하며 거짓말처럼 그에게 다시 기회가 왔다. 파나마까지 날아가 벌인 초대 챔피언 결정전. 그는 11전 11KO승의 ‘지옥에서 온 악마’ 헥토르 카라스키야를 지옥으로 보내버렸다. 2라운드에서 4번 다운당하고 3라운드에서 바로 경기를 뒤집은 4전 5기의 신화.

그는 ‘하면 된다’와 ‘기적의 역전’이 현실에서도 얼마든지 가능함을 보여줬다. 그것도 세계 정상에서 보란 듯이 보여줬다. 그래서 그의 업적은 70년대 개발의 시대와 수미쌍관을 이룬다. 홍수환의 자서전 제목은 《누구에게나 한 방은 있다》(2003)다. 그 책에서 그는 이렇게 말한다. “한 방 세게 때리면 이길 수 있다. 그러나 때리는 것만 생각하면 절대 이길 수 없다. 내가 맞을 수도 있다는 생각을 해야 승리가 가능하다.”

작년 12월 14일에는 광화문광장에서 열린 윤석열 탄핵 반대 집회에 참석해 이렇게 외쳤다. “저는 정치는 잘 모릅니다. 다만 내 자손들에게 빨갱이(의 나라)를 물려줄 수는 없습니다!”⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

정호승

생존 시인 중 가장 사랑받는 시인

|

| 사진=조선DB |

‘우리가 어느 별에서 만났기에 / 이토록 서로 그리워하느냐’(‘우리가 어느 별에서’ 中)

‘산산조각이 나면 / 산산조각을 얻을 수 있지’(‘산산조각’ 中)

‘울지 마라 / 외로우니까 사람이다’(‘수선화에게’ 中)

‘떠나는 그대 / 조금만 더 늦게 떠나준다면’(‘이별노래’ 中)

‘사랑하는 사람들만이 첫눈을 기다린다’(‘첫눈 오는 날 만나자’ 中)

시인은 한때 기자였다. 《샘터》와 《월간조선》에서 한 시절을 보냈다. 틈틈이 짬을 내 덕수궁 석조전 지하 자료실에서 시를 썼다. 기사를 퇴고하듯 그는 끊임없이 시를 갈고 닦으며 정련(精鍊)한다.

최근 그의 문학 고향인 대구에 정호승문학관이 들어서 대구 시인들의 자랑거리이자 사랑방이 되었다. 등단 50주년이던 2022년 14번째 시집 《슬픔이 택배로 왔다》는 최근 16쇄(刷) 2000부를 찍었다. 최근작인 시 ‘슬픔이 택배로 왔다’는 고등학교 국어 교과서에도 실려 놀라움을 주었다. 시인의 말이다.

“한때 저는 샘물이 고이듯이 샘을 퍼내면 다시 물이 고였는데 지금은 퍼내면 언제 물이 고일지 모른다는 생각이 들어요. 가슴속에 시의 샘물이 있으면 빨리 쓰려 해요. ‘나에겐 써야 할 시가 한 편도 없다.’ 죽을 때 이렇게 되면 얼마나 편안하겠어요.”⊙

김태완 기자

조용필

지금도 ‘음악적 실험’ 중인 영원한 歌王

|

| 사진=조선DB |

조용필은 1968년 미8군 기타리스트 겸 가수로 음악 활동을 시작한 이래 당시 ‘그룹사운드’라 불리던 다양한 밴드에서 활동하다 1976년 희대의 히트곡 ‘돌아와요 부산항에’로 일약 스타덤에 올랐다. 이후부턴 음악적 실험의 대향연이었다. 트로트(‘허공’), 신스팝(‘단발머리’), 프로그레시브 록(‘고추잠자리’), 발라드(‘비련’), 스탠더드 팝(‘친구여’), 하드록(‘여행을 떠나요’), 팝 록(‘킬리만자로의 표범’), 그리고 후기에 이르러선 일렉트로닉과 하우스 장르까지 섭렵했다. 심지어 동요(‘난 아니야’)와 민요(‘한오백년’)도 있다. 1980년 히트곡 ‘창밖의 여자’는 트로트 기반이지만 사이키델릭 록과 블루스 록 경향이 접목돼 있다. 이 모든 실험들이 당대의 대중성과 절묘하게 결합해 수많은 히트곡들로 거듭났다.

조용필의 활동이 한동안 뜸하던 2000년대 초반 한국 인디음악계에서 흔히 돌던 얘기가 있다. “뭔가 새로운 음악을 해보려 해도 돌아보면 이미 조용필 선배가 오래전에 해봤던 장르더라.” 음악평론가 박효재는 “조용필의 여정이 곧 한국 대중음악 역사의 단면”이라 했고, 또 다른 음악평론가 조해람은 “한국이 보이저호를 쏘면서 단 한 곡만 실어야 한다면 조용필 노래 중에서 골라야 한다”고 했다.

가왕은 작년 10월에도 정규 앨범 20집 〈20〉을 발표했다. 그의 음악 여정은 여전히 현재진행형이다.⊙

이문원 대중문화평론가

이영훈

실증적 연구로 좌파·민족주의 경제사학의 허구를 고발

|

| 사진=조선DB |

여기에 자극받아 경제사학자의 길을 걷기 시작한 이영훈은 조선 후기의 문적(文籍)들을 수없이 뒤지면서 좌파에서 말하는 ‘자본주의 맹아(萌芽)’가 조선에도 있었다는 것을 입증하려고 노력했다. 하지만 연구를 하면 할수록 그에 반대되는 증거들만 나왔다. 1980년대 중반이 되면서는 ‘반드시 망할 것’이라고 믿었던 박정희 경제발전 모델 덕분에 도리어 한국 경제가 비약하는 것을 목격했다.

이를 보면서 이영훈은 사회주의와 결별했다. 대신 일제시대에 마련된 제도들과 해방 후 한국 경제 발전의 상관 관계, 박정희식 국가 혁신 체계 등을 재평가하게 되었다. 《수량경제사로 다시 본 조선후기》 《한국경제사(1)(2)》 등은 해방 이후 70년 넘게 학계를 풍미해 온 좌파·민족주의 경제사관이 미몽(迷夢)이었음을 고발하는 역작들이었다.

2019년 제자·동지들과 함께 펴낸 《반일종족주의》는 국내에서 11만 부, 일본에서 40만 부 이상 팔리면서 커다란 지적(知的) 충격을 주었다. 이영훈은 현재 이승만학당 교장으로 이승만 알리기에 힘쓰고 있다.⊙

배진영 기자

김민기

문화권력이 되기를 거부한 ‘아침이슬’

|

| 사진=조선DB |

김민기는 서울대 미대 재학 시절 포크 듀엣 ‘도비두’로 음악 활동을 시작했고 1971년 앨범 〈김민기〉를 내놓으며 솔로 가수가 됐다. 군에서 제대하자 자신이 운동권 사이에서 유명인사가 돼있다는 사실을 알게 된다. 이후 공장, 농사, 탄광, 막노동판 등을 전전하다 아동 뮤지컬로 돌아왔고, 1991년에는 대학로에 학전소극장을 열었다. 마지막으로 대중 앞에서 노래를 부른 건 1990년, 마지막 음반은 1993년에 나왔다.

오랜 기간 정치적 상황과 맞물려 고초도 겪으면서 전설적인 존재가 됐지만, 김민기는 정치권으로 진출해 권력이 되거나 권력과 결탁하지 않았다. 심지어 대외적으로 특별히 정치적 견해를 밝힌 적도 없다. 이 점에서 그는 어느 순간 ‘문화권력’으로 둔갑한 ‘어제의 저항자’들과 달랐다. 그는 평범한 삶에서도 얼마든지 겪을 수 있는 억압과 고난, 해방을 노래한 포크 가수였고, 그 노래들은 그 자체만으로 충분히 대중의 마음을 울릴 수 있는 한국 포크의 정점이었다. 그의 노래들이 세대를 넘어 여전히 사랑받고 있는 것도 그 때문일 것이다.⊙

이문원 대중문화평론가

이수만

인기 가수·방송인에서 ‘K팝의 아버지’로

|

| 사진=조선DB |

가수 이수만은 1972년 밴드 ‘사월과오월’ 멤버로 데뷔한 뒤 그룹과 솔로를 오가다 1977년 발표한 솔로 첫 앨범 〈Lee Soo Man〉으로 스타덤에 올랐다. ‘행복’ ‘파도’ 등의 히트곡들이 그 전후로 나왔다. 방송인으로도 두각을 나타내 라디오 DJ와 TV 프로그램 MC로 20년 가까이 사랑받았다. 그러다 1989년에 연예기획사 SM기획을, 1995년에는 자본금 5000만원으로 SM엔터테인먼트를 설립하면서부터 ‘엔터테인먼트 프로듀서’로서 제2의 커리어를 시작했다.

이수만은 흔히 ‘K팝의 아버지’라고 불리지만, 정확히는 K팝 ‘기업’의 아버지가 맞는 표현이겠다. 현재 K팝의 중심이라고 할 수 있는 댄스그룹 제작 및 인재 발굴, 운영 시스템을 한국에서 처음으로 체계화하고 산업화시킨 인물이 바로 그이기 때문이다. 1996년 보이그룹 H.O.T., 1997년 걸그룹 S.E.S.를 잇달아 내놓으며 각각 중국과 일본 진출 발판을 다졌다. H.O.T.는 2000년 한국 가수 사상 최초로 중국 베이징 공연을 성사시키며 ‘K팝 한류’의 시초를 열었다. SM엔터테인먼트는 2000년 한국 대중음악 기업 사상 최초로 코스닥 시장에 입성했다. 그리고 소속 솔로 가수 보아가 2002년 한국 가수 사상 최초로 세계 2위 음악 시장인 일본의 오리콘 차트 1위를 차지하면서 K팝의 역사가 바뀌게 된다.

이수만은 SM엔터테인먼트 경영권 분쟁을 겪으며 2023년 총괄 프로듀서 직에서 물러나 SM을 떠났지만, 연예기획사 블루밍그레이스와 그 자회사 A2O엔터테인먼트를 새로 설립해 재기를 모색하고 있다.⊙

이문원 대중문화평론가

차범근

축구의 본고장에 첫 진출한 ‘갈색 폭격기’

|

| 사진=조선DB |

차범근은 대한민국 국가대표 역대 득점 랭킹 1위(56골)다. 24세 139일로 센추리클럽 최연소 가입자다. 독일 분데스리가에서 1979년부터 1989년까지 10년을 뛰며 98골을 넣었다. 그것도 페널티킥이나 프리킥 골은 하나도 없이 순수 필드골이다. 그래서 얻은 별명이 ‘갈색 폭격기’였다. 분데스리가는 당시 세계 최고의 리그였다. 매년 ‘월드 클래스’ ‘인터내셔널 클래스’ ‘국내 리그 클래스’로 선수를 평가할 때 ‘차붐’은 언제나 월드 클래스에 이름을 올렸다. 서독 축구협회가 “당신이 합류하면 월드컵 3연패도 가능하다”며 귀화를 권유했지만 차붐은 거절했다. “내겐 한국으로 돌아가 유소년 축구를 발전시켜야 할 의무가 있다.”

32년 만에 대한민국이 월드컵 본선에 진출한 1986 멕시코 월드컵. 차범근은 ‘팀워크를 해칠 수도 있다’는 이유로 그의 대표팀 합류를 부정적으로 보는 시각 때문에 출전 여부가 불투명했다. 침울해하는 그를 보고 서독 국가대표팀 감독을 역임한 포크츠 감독이 《키커》지에 기명 칼럼을 썼다. “차붐을 빼고 대표팀 구성이 가능한 정도라면 나는 이번 대회의 가장 강력한 우승 후보는 한국이라고 생각한다.” 덕분에 차범근은 월드컵에 출전, 본인의 대표팀 마지막 경기를 소화했다.

지금도 대한민국을 찾는 전 세계의 올드팬들이나 축구 관계자들은 말한다. “여기가 차붐의 나라입니까?” 그가 있었기에 오늘날 한국 축구가 있다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

조훈현

한국 바둑의 맥 대표하는 ‘영원한 國手’

|

| 사진=조선DB |

조훈현이 내제자(內弟子·숙식을 함께하는 제자) 이창호(李昌鎬)에게 왕좌를 물려준 것은 30년 전의 일이다. 1995년 2월 대왕 타이틀전에서 이창호에게 패한 그는 이때 모든 타이틀을 잃었다. 그런데 오히려 마음은 평화로웠다고 한다. 번뇌를 초월한 비결은 ‘가진 게 없으니 더 이상 내려갈 일이 없고, 이제 올라갈 일만 남았다’는 마음가짐이었다.

2016년엔 새누리당 비례대표로 국회의원에 당선됐다. 의정 활동 중 바둑진흥법 발의를 주도해 통과시키도 했다. 하지만 정치판에 염증을 느끼곤 재선(再選)에 도전하지 않았다. 그럼에도 바둑계를 위해 일할 수 있었다는 점을 들어 정계 진출이 악수(惡手)였다고는 생각하지 않는다고 했다.

조훈현은 “바둑을 통해 인생이 무엇인가를 알게 됐다”고 했다. 그는 2019년 11월 《조선일보》와의 인터뷰에서 “멀찍이 떨어져서 보니 승패는 그리 중요하지 않더라”라며 이렇게 소회를 남겼다.

“결과가 어떻든 최선을 다해 내 길을 가야죠. 죽을힘 다해 싸웠다면 그것으로 이긴 겁니다.”⊙

김광주 기자

양정모

건국 이후 첫 올림픽 금메달리스트

|

| 사진=조선DB |

“제발 은퇴만 하지 말고 4년만 나랑 같이 죽어라고 해보자. 다음에는 내가 집을 팔아서라도 올림픽에 보내주마.”

그를 믿고 4년간 절치부심한 양정모는 1976년 몬트리올 올림픽에서 몽골의 오이도프를 꺾고 금메달을 차지했다. 시상대 제일 높은 곳에 태극기가 걸리고 애국가가 울려퍼졌다. 일제 식민지 시절이던 1936년 손기정의 베를린 올림픽 금메달 이후 처음, 민족적 비원이 풀리는 쾌거였다.

선수단이 개선한 후 박정희 대통령을 만난 자리에서 정동구 감독은 엘리트 체육 육성 필요성을 진언했다. ‘스포츠 국위 선양’의 필요성을 인정한 박 대통령은 바로 한국체육대학을 설립하고 체육연금 제도도 도입했다.

8년 후 1984년 LA 올림픽에서 한국은 6개의 금메달을 수확했다. 확실한 투자가 확실한 성적으로 나타난 것이다. 대한민국은 경제도 스포츠도 압축 성장이었다. 양정모는 오늘날 우리 국민들이 너무나도 당연하게 여기는 ‘스포츠 강국 대한민국’의 문을 열어젖힌 ‘대군(大軍)의 척후’였다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

이현세

만화 ‘영토’ 넓히고 표현의 자유 지킨 개척자

|

| 사진=조선DB |

그가 한국 만화계에 미친 영향은 세 가지다.

첫째, 〈공포의 외인구단〉으로 만화의 외연을 넓혔다. 이현세 이후 만화는 더 이상 아이들이 골방에서 몰래 보는 유해물이 아니라 전(全) 세대가 함께 즐기는 여가(餘暇)가 되었다.

둘째, 이현세는 인생을 바쳐 표현의 자유를 지켜냈다. 바로 만화 〈천국의 신화〉 소송이다. 창세(創世) 신화를 만화로 그려내겠다는 원대한 계획으로 시작한 작품의 도입부 일부 대목 때문에 이현세는 1997년 검찰에 소환되고, ‘음란폭력물’을 그렸다는 혐의로 벌금 300만원을 약식선고받는다. 대개는 벌금을 내고 말 것을 그는 정식 재판을 청구했다. 1심 재판부는 미성년자보호법 위반으로 유죄를 선고했다. 그는 끝까지 싸웠고 결국 2003년 대법원에서 최종 무죄 판결을 받아냈다. 6년이 걸렸다. 작가로서는 한창때인 40대를 재판으로 보낸 결실이랄까, 〈천국의 신화〉 사건을 계기로 표현의 자유에 대한 사회의 인식이 달라졌다.

셋째, 그는 2025년 현재까지도 현역으로 활동 중이다. 단순히 일을 놓지 않는 수준이 아니라, 웹툰까지 활동 범위를 넓혀 현장 맨 앞에서 독자들을 만나고있다. AI를 만화에 도입한 ‘이현세 AI프로젝트’로 한국 만화의 새로운 가능성을 시험 중인 그는 지금도 개척자다.⊙

하주희 기자

최동원

야구팬 모두가 사랑했던 전설의 무쇠팔

|

| 사진=조선DB |

1981년 당시 실업야구 롯데에 입단한 그는 이듬해 프로야구가 출범할 때 세계야구선수권대회(아마추어)에 참가하기 위해 잠시 한국전력공사(실업팀)로 이적했다가, 1983년 프로팀 롯데 자이언트로 복귀한다. 이후 1984년 한국시리즈에서 삼성 라이온즈를 상대로 총 7경기 중 ‘나홀로 4승’을 거두며 롯데 자이언츠를 우승으로 이끌었다. 말 그대로 무쇠팔을 가진 투수였다. 선수 한 명이 단일 한국시리즈 4승을 달성한 사례는 현재까지 최동원이 유일하다. 그의 “네, 알았심더. 함 해보입시더”라는 한마디는 지난 2017년 롯데의 포스트시즌 캐치프레이즈로 활용되기도 하는 등, 한국 야구팬들이 그를 애정할 수밖에 없게 하는 명언이 됐다.

그는 은퇴 후 2007년 한화 이글스의 2군 감독을 맡는 등 유망주 발굴을 위해 노력하다가 대장암 투병 끝에 2011년 세상을 떠났다. 롯데는 그의 등번호 11번을 영구 결번으로 지정했다. 최동원의 통산 기록은 103승 74패, 방어율 2.46이다. 투혼과 희생의 야구인 최동원은 그렇게 영원히 기억될 한국 야구의 아이콘이 됐다.⊙

백재호 기자

함재봉

‘한국 사람이란 누구인가’ 탐색하는 정치학자

|

| 사진=조선DB |

함재봉(咸在鳳·1958~ ) 박사는 ‘한국인이란 무엇인가’를 탐구해 온 정치학자다. 2017년부터 그는 현대 한국인의 기저를 형성하고 있는 ‘친중 위정척사파’ ‘친일 개화파’ ‘친미 기독교파’ ‘친소 공산주의파’ ‘인종적 민족주의파’ 등 다섯 가지 인간형의 정치적, 국제정치적, 사상적 배경을 추적한 《한국 사람 만들기》 시리즈를 펴내고 있다. 전 6권을 목표로 하고 있는 이 대작은 3분의 2가 나온 현재 이미 ‘한국 사람이라는 정체성(正體性)이 근대사에서 형성된 과정’을 깊이 있게 탐구한 걸작으로 높이 평가받고 있다.

함재봉의 조부는 구한말 애국계몽운동가이자 목사로 이승만 정권 시절 부통령을 지낸 함태영(咸台永·1873~1964) 선생이고, 아버지는 아웅산 테러로 순국한 함병춘(咸秉春·1932~1983) 전 대통령비서실장이다. 그는 “할아버지 때 근대(近代)가 시작됐다. 신분 대신 실력이 나라를 만드는 시대가 된 것이다. 그 정신이 식민시대와 고도성장기를 거치며 대한민국 DNA를 만들었다. 어느 한 시대를 부정해 버리면 대한민국을 설명할 수 없다”고 말한다.

경제학도였던 함재봉은 부친이 타계한 후 ‘어떤 경로로 대한민국이 여기까지 왔는지’를 연구하기 위해 정치학으로 방향을 돌려 정치사상을 공부하게 됐다. 미국 존스홉킨스대에서 정치학 박사학위를 받은 후 연세대 정치외교학과 교수, 유네스코 본부 사회과학국장, 미국 랜드 연구소 선임정치학자, 아산정책연구원장 등을 역임했다.⊙

배진영 기자

기형도

1990년대 이후 등단 시인들은 ‘기형도 키즈’

|

| 사진=조선DB |

기형도는 1960년 3월 13일(음력 2월 16일) 경기도 옹진군 연평리 392번지에서 기우민·장옥순의 막내로 태어났다. 시인의 집 다락방에는 누나들이 읽던 책이 가득했다. 광명 소하동 집을 《빨강머리 앤》에 나오는 ‘그린 게이블즈’라고 부르곤 했다.

시인은 손바닥 크기의 삼중당문고를 즐겨 읽으며 문학에 심취했다. 소설가 장정일의 표현을 빌리면 “한 권에 150원 했던 삼중당문고는 수업시간에 선생님 몰래, 두꺼운 교과서 사이에 끼워 읽을 수 있었던” 교복 호주머니에 쏙 들어가는 책이었다.

유작 시집 제목은 《입 속의 검은 잎》(문학과지성사·1989). 시집 제목을 ‘정거장에서의 충고’로 할지, ‘길 위에서 중얼거리다’로 할지 고민했다고 전한다. 2024년 5월에 94쇄(刷)를 돌파해 100쇄가 눈앞이다. 그의 시는 많은 이를 위로하지만, 그를 위로하며 추억하는 이들 역시 많다.

시인의 노트에 적힌 미완성 시 ‘내 인생의 중세’ 첫 행은 이렇게 시작한다. “이제는 그대가 모르는 이야기를 하지요.”⊙

김태완 기자

선동열

‘국보급 투수’로 불렸던 사나이

|

| 사진=조선DB |

해태에서 뛸 당시 규정 이닝을 채우며 선발로 2번, 마무리로 1번, 통산 3번의 0점대 평균자책점을 기록했다. 1985년 후기 리그부터 1995년까지 총 11시즌 동안 7번 평균자책점 1위를 차지하면서 6번의 한국시리즈 (KS) 우승을 이끌었다. 다승왕 4회, 정규시즌 MVP 3회, 투수 부문 골든글러브 6회 수상이라는 화려한 발자취를 남겼다. ‘선동열이 불펜에서 몸만 풀어도 상대팀은 조급해 경기가 꼬인다’는 ‘선동열 효과’가 생겨날 정도였다. 특히 롯데 자이언츠 최동원과의 KBO 리그 역사상 가장 위대한 라이벌 구도는 유명하다. 둘은 통산 총 3번 선발로 맞대결했는데 결과마저 1승 1무 1패였다.

선동열은 33세이던 1996년 나고야를 연고로 하는 주니치 드래곤즈에 입단했다. 입단 초기 고전하기도 했지만, 이듬해 리그 최다 세이브를 따내며 최고의 마무리 투수로 활약했다. 통산 기록은 해태에서 367경기 146승 40패 132세이브, 평균자책점 1.20, WAR 78.84(투수 통산 1위), 주니치에서 162경기 10승 4패 98세이브, 평균자책점 2.70. 은퇴 후엔 지도자로 변신, 사령탑으로 삼성 라이온즈의 KS 우승을 두 차례 이끌고 국가대표팀 코치와 감독까지 역임했다. 감독으로 평가에는 이견이 있지만, ‘투수 선동열’은 마운드에 선 모든 순간이 빛났다

“스포츠 세계에서 2등은 꼴찌와 똑같다고 생각한다.” 삼성 감독 시절 남긴 말이 선동열 야구 인생을 한마디로 함축한다.⊙

김세윤 기자

봉준호

〈기생충〉으로 아카데미 정복한 ‘한국의 스필버그’

|

| 사진=로이터-연합 |

봉준호의 영화들은 비평적 성과와 상업적 성공이라는 두 마리 토끼를 잡았다는 평가를 받는다. 데뷔작 〈플란다스의 개〉 실패 정도를 빼곤 이후 발표한 모든 영화가 흥행 성공작일 정도다. ‘1000만 영화’만 해도 〈괴물〉과 〈기생충〉 두 편이다. 그래서 그에게 붙은 별칭 중 하나가 ‘한국의 스필버그’다. 일각에선 봉준호를 ‘영화광 1세대’ 감독으로 꼽기도 한다. 컬러TV와 VCR이 가정에 보급된 1980년대에 청소년기를 보내며 이전과 수적으로 차원이 다른 영화들, 다양한 장르와 국적의 영화들을 한껏 섭렵하며 ‘월드 시네마’ 감각을 익힌 첫 세대라는 의미다.

그 ‘영화광 1세대’ 감독군에서도 봉준호는 유독 한국과 한국 사회, 한국인의 남다른 특색들을 잘 표현한다는 평가를 받아왔다. 또 특정 장르의 관습에 충실한 서구 영화들과 달리 드라마와 코미디, 공포, 스릴러, 액션 등 다양한 장르들을 한꺼번에 뒤섞어 보여준다는 점 역시 희극과 신파 요소를 이러저리 뒤섞어가며 복합 장르를 구사해 오던 한국 문화의 면면을 잘 드러낸다고 해석된다. ‘가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것’이라는 말을 봉준호와 그의 영화 세계가 가장 잘 입증하고 있다.⊙

이문원 대중문화평론가

한강

노벨문학상 수상! 세계인이 한국어 작품을 읽다!

|

| 사진=조선DB |

한강은 1970년 겨울 광주(光州)에서 태어났다. 1993년 계간 《문학과사회》 겨울호에 ‘서울의 겨울’ 등 시 4편으로 등단했다. 이듬해 단편소설 〈붉은 닻〉으로 《서울신문》 신춘문예에 당선돼 소설가로도 데뷔했다. 《여수의 사랑》(1995), 《채식주의자》(2007), 《희랍어 시간》(2011), 《소년이 온다》(2014), 《흰》(2016), 《작별하지 않는다》(2021) 등 그는 ‘쓰는 사람’이 되어 삶을 문장으로 완성했다.

한강은 지난해 12월 7일 오후 5시(현지 시각) 스톡홀름의 스웨덴 한림원에서 한 수상 연설에서 작가로서 31년의 세월을 이렇게 회고했다.

“장편소설을 쓰는 일에는 특별한 매혹이 있었다. 아무리 짧아도 1년, 길게는 7년까지 걸리는 장편소설은 개인적 삶의 상당한 기간들과 맞바꿈된다. 바로 그 점이 좋았다.”

한강을 세계적인 작가 반열에 올린 작품은 《채식주의자》다. 국내에서 100만 부 이상 팔렸고 세계 3대 문학상의 하나인 맨부커상(2016)을 수상했다. 2005년 단편 〈몽고반점〉으로 이상문학상을 수상했을 때 소감이 인상깊다. “‘나는 존재하느라 으깨어진 것 같아요’라는 뒤라스의 독백을 기억한다. 글쓰기를 통해, 나는 계속 으깨어지며 나아가고 싶다.”

우리는 한강의 으깨어짐 속에, 더는 상처에 지배받길 원치 않는 삶의 다툼 속에, 시들지 않는 희망을 꿈꾼다.⊙

김태완 기자

박진영

한류로 미국 시장 뚫은 가수 겸 엔터테인먼트 사업가

|

| 사진=조선DB |

박진영은 1994년 자작곡 ‘날 떠나지마’로 솔로 데뷔해 대성공을 거두면서 가수 커리어에 날개를 달았다. 이후 2001년까지 ‘청혼가’ ‘그녀는 예뻤다’ ‘난 여자가 있는데’ 등을 연달아 히트시키는 한편, 1997년 설립한 음악기획사 태영기획을 통해 진주 등의 솔로 가수를 프로듀싱했다. 2001년 태영기획을 JYP엔터테인먼트로 개명하면서 본격적인 음악제작자의 길로 들어섰다. 비, 별, 노을 등의 솔로 가수들이 JYP를 통해 등장했다. 2007년에는 걸그룹 원더걸스를 데뷔시키며 가요 시장 판도를 뒤바꿔 놓았다.

이수만의 SM엔터테인먼트가 한류 전략으로 중국과 일본 시장을 개척해 나가는 동안 박진영은 세계 최대 음악 시장 미국에 눈을 돌렸다. 2008년 국내 인기 절정이었던 원더걸스를 데리고 미국으로 진출, 이듬해 한국 가수 사상 처음으로 ‘Nobody’를 빌보드 메인차트 ‘핫100’에 진입(76위)시키는 쾌거를 이뤘다. 이후 박진영과 JYP엔터테인먼트는 2PM, 트와이스, 스트레이키즈, 있지 등의 그룹들을 잇달아 내놓으며 세계 시장으로 돌격해 화려한 성과들을 내고 있다.⊙

이문원 대중문화평론가

서태지

‘90년대의 아이들’을 열광시킨 ‘문화 대통령’

|

| 사진=서태지 컴퍼니 |

서태지는 1989년 불과 17세에 록밴드 ‘시나위’의 베이시스트로 정식 음악 활동을 시작했다. 그러다 1992년 3인조 댄스그룹 ‘서태지와아이들’이 이름 그대로 그를 주축 삼아 데뷔, 1집 타이틀곡 ‘난 알아요’가 가히 신드롬이라 할 폭발적 반응을 일으키면서 단박에 한국 대중음악계 중심에 섰다. 서태지와아이들은 이후 힙합, 발라드, 일렉트로니카, 스래시 메탈, 갱스터 뮤직 등 다양한 장르를 넘나들며 히트곡 행진을 이어갔다. 한국의 권위적 교육 현장, 가출 청소년 문제, 자본주의 사회의 배금(拜金) 풍조, 심지어 남북통일 문제 등까지 가사에 담아 강한 사회적 영향력을 과시했다.

1996년 서태지와아이들을 해체한 서태지는 1998년 솔로 1집을 발표하며 커리어를 이어나갔다. 팬들의 인기는 이어졌지만 그 이전에 보여준 사회문화적 영향력만큼은 못했다. 그 스스로 “서태지의 시대는 1990년대에 끝났다”고 말할 정도였다. ‘서태지를 희대의 아이콘으로 만든 것은 1990년대라는 시대 자체’였다는 분석도 있다. 당시 그의 주된 팬층은 1980년대 경제 성장과 중산층 신화를 바탕으로 새롭게 형성된 ‘용돈 시장’을 통해 왕성한 문화 소비를 할 수 있었던 10~20대였다는 것이다.

어찌 됐든 1990년대를 중심으로 길어야 10년 남짓한 기간 동안 끼친 업적과 영향만으로도 서태지는 한국 대중음악사에 길이 남을 것이다.⊙

이문원 대중문화평론가

배용준

일본의 女心을 훔친 ‘욘사마’

|

| 사진=조선DB |

배용준이 처음 스타덤에 오른 것은 1994년 두 번째로 출연한 드라마 〈젊은이의 양지〉(KBS2)를 통해서다. 부드럽고 단정한 재벌 2세 역할로 큰 인기를 얻었다. 이어 KBS2의 〈파파〉 〈첫사랑〉 〈맨발의 청춘〉, MBC 〈우리가 정말 사랑했을까〉 〈호텔리어〉까지 다양한 역할로 변신하면서 연속 흥행 신화를 썼다.

배우이자 아이콘으로서 그의 운명을 바꾼 것은, 의외로 국내 반응은 미지근한 편이었던 KBS2의 〈겨울연가〉다. 2002년 국내 방영 후 일본으로 수출, 2004년 NHK 지상파방송에서 방영된 〈겨울연가〉는 일본에서 상상을 초월하는 반응을 불러일으켰다. 이른바 ‘욘사마 신드롬’의 시작이다. 신드롬은 일본 중장년 여성층을 한류의 가장 충성도 높은 소비층으로 이끌어 내는 데 큰 역할을 했다.

한류 최대 시장으로 꼽히는 일본을 개척하고 다지는 데는 배용준의 역할이 중차대했다. 현재 K팝에 빠져 있는 일본 10~20대 젊은 층들의 인터뷰를 보면 ‘한국 드라마에 빠진 어머니 덕분에 집에 늘 한국 콘텐츠가 틀어져 있어 자연스럽게 한국 문화에 관심을 갖게 됐다’는 얘기들이 심심찮게 나온다. ‘욘사마’가 쏘아올린 작은 공이 이렇게 돌아온 셈이다. 더 이상 드라마에선 볼 수 없어도 배용준의 존재감만큼은 여전히 뚜렷한 이유다.⊙

이문원 대중문화평론가

박찬호

한국인 최초 메이저리거, 124승의 전설

|

| 사진=조선DB |

한양대를 중퇴한 청년이 돌연 미국으로 건너갔다. 공은 빨라도 제구력은 별로인 투수였다. 이 단점 때문에 국내의 평가는 ‘최고는 아니다’ 였다.

1994년 박찬호는 마이너리그를 거치지 않고 메이저리그에 직행했다. 미국에서도 이례적인 파격이었다. 박찬호는 데뷔 첫해 4이닝 6실점 6K라는 초라한 성적을 남기고 마이너리그로 물러났다. 데뷔전에서 모자를 벗고 한국식으로 주심에게 깍듯하게 인사한 ‘모범 청년’의 이미지만을 남기고.

절치부심 끝에 2년 만에 복귀한 메이저리그. 1996년 4월 7일 ‘땜질’ 구원투수로 마운드에 오른 박찬호는 역사적인 첫 승을 한 후, 그해 5승을 거둔다. 박찬호는 이후 메이저리그 정상급 투수로 용약비등하며 124승이라는 혁혁한 전과를 올렸다. 아시아 투수 최고의 성적이다. 박찬호 이후 메이저리그에 진출한 모든 한국인 투수의 승수를 다 합친 것보다 박찬호 1인의 승수가 더 많다. IMF 외환위기로 온 나라가 암울하던 시절, 아침마다 중계되던 박찬호 등판 경기는 힘든 시기를 견디게 만드는 영양제였다.

박찬호는 은퇴 직전 1년을 한국에서 뛰었다. 고향 팀 한화 이글스로 돌아와 최저 연봉을 받고(그것도 전액 기부) 고국 팬들에게 예의를 지켰다. 상대팀 타자들은 마운드의 박찬호에게 모자를 벗어 인사하고 타석에 섰다. 그것은 야구 후배들만이 아니라 온 국민이 보내는 존중과 성원과 감사의 표시였을 것이다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

강풀

‘디지털 시대의 만화’ 웹툰 개척자

|

| 사진=조선DB |

서울에서 태어난 강풀은 2002년 〈순정만화〉라는 작품을 시작으로 웹툰이라는 새로운 장르에서 이름을 알리기 시작했다. 〈순정만화〉는 일상에서 일어나는 일들을 소재로 한 따뜻한 이야기와 소소한 감정들을 그려내 독자들의 큰 사랑을 받았다. 이후 〈아파트〉 〈바보〉(이상 2004), 〈그대를 사랑합니다〉(2007) 등을 잇달아 연재하며 독자들을 사로잡았다. 〈그대를 사랑합니다〉와 〈26년〉(2006), 〈이웃사람〉(2009) 등은 영화로도 제작돼 큰 인기를 끌었다.

강풀은 지면에 갇혀 있던 기존 만화의 한계를 뛰어넘은 인터넷 기반 웹툰의 대중화를 이끌었다. 한국 만화는 2000년대 이후부터 강풀을 시작으로 유명 웹툰 작가들이 등장하면서 웹툰이라는 거대한 시장으로 영토를 넓혔다. 일본의 ‘망가(manga) ’와 ‘아니메(애니메이션)’에 열광하던 세계인들도 현재는 K웹툰에 열광하고 있다.

강풀의 웹툰들은 개인의 일상 감정은 물론 사회적 이슈까지도 섬세하게 다루어 공감을 불러일으키는 것으로 유명하다. 공포 미스터리물 〈조명가게〉(2011)에 나왔던 “어디든 다 사람 사는 세상 아니겠습니까”라는 대사는 한동안 유행어가 되기도 했다. 지금도 현역으로 활발하게 작품 활동을 이어가고 있는 강풀의 작품과 메시지는 많은 이들에게 깊은 울림을 주고있다. 조석, 기안84 등 여러 작가들이 그의 뒤를 잇고 있다.⊙

고기정 기자

싸이

‘강남스타일’로 서구권에 K팝을 진출시키다

|

| 사진=조선DB |

싸이는 2001년 데뷔곡 ‘새’를 들고 댄스가수로서 처음 등장했다. 이미 시장을 주름잡고 있던 아이돌들과는 전혀 다른 외모, 가히 우스꽝스러운 차림새로 단박에 관심을 모으며 당시 유행하던 엽기 문화의 아이콘으로서 화제를 뿌렸다. 그렇게 ‘엽기 가수 싸이’란 별칭이 붙었지만 이후 ‘챔피언’ ‘낙원’ 등을 히트시키고 열정적인 무대 매너로 대중을 사로잡으며 점차 실력파 댄스가수의 이미지를 쌓아갔다. 데뷔 10년을 넘어서 이제 ‘중견’ 느낌이 들 때쯤 등장한 게 2012년의 ‘강남스타일’이었다.

‘강남스타일’은 현재까지 뮤직비디오 유튜브 조회수 52억 회, 미국 빌보드 메인차트 ‘핫100’ 7주 연속 2위, 그 외 영국·독일·프랑스 등 15개국 차트 1위, 2012 《타임》지 선정 올해의 인물 4위 등 숱한 기록을 세웠다. 이 같은 성과가 그저 유머러스한 ‘B급’ 감성의 뮤직비디오 연출과 귀에 꽂히는 단순한 곡조에 기인하는 건 아니었다는 점이 중요하다. 10여 년간 엔터테이너로서 쌓아온 싸이의 역량과 센스, 노하우가 뒷받침돼 일어난 효과였다.

좀처럼 아시아권을 넘어서지 못하던 K팝은 ‘강남스타일’의 하드캐리 덕에 처음으로 서구권에까지 도달했다. 싸이는 이후에도 계속 세계의 문을 두드렸고, 2022년에는 방탄소년단(BTS) 멤버 슈가와 함께 부른 ‘That That’으로 5번째로 빌보드 ‘핫100’ 차트 진입에 성공했다.⊙

이문원 대중문화평론가

박세리

IMF 극복의 힘을 준 ‘골프 여왕’

|

| 사진=AP |

기적처럼 역전 우승한 박세리는 데뷔 그해 메이저 대회 2승을 포함해 4승을 올리며 단숨에 세계 정상권으로 날아올랐다. 통산 25승, 10년 이상 현역으로 LPGA 명예의 전당에도 넉넉하게 입성했다.

골프는 대한민국에서 아주 오랫동안 ‘토지 소모성 귀족 스포츠’라는 편견에 시달렸다. 박세리의 등장과 성취로 편견이 사라졌다. 박세리 이전, 한국인이 세계 골프 정상에 선다는 건 만화라면 모를까 현실에선 실현 불가능한 이야기였다. 박세리는 불가능을 가능으로 바꾼 영웅이다. 박세리의 성취를 보고 수많은 ‘박세리 키즈’가 출현했고 그 가운데 여러 명의 한국 낭자가 세계 정상에 올랐다.

닐 암스트롱은 달에 인류 첫발을 디디며 “한 사람에게는 한 걸음이지만 인류에게는 거대한 도약”이라고 했다. 1998년 US오픈에서 박세리의 샷은 ‘그녀에게는 한 번의 샷이지만 대한민국에게는 IMF를 극복한 거대한 포물선’이었다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

임요환

컴퓨터 게임을 ‘e스포츠’로 올려놓은 ‘테란 황제’

|

| 사진= 조선DB |

임요환(林遙煥·1980~ )은 오늘날 한국 e스포츠 문화와 산업을 견인한 프로게이머다. e스포츠라는 말조차 생소하던 2000년대 초, 프로게이머는 대회 상금으로 근근이 먹고사는 불안정한 직업이었다. 이런 환경에서 임요환은 ‘개인 계약보다 팀 계약’을 우선하는 등, e스포츠도 여느 스포츠처럼 정기 리그가 열리고 기업과 프로게이머 간 바람직한 스폰서십이 정착될 수 있도록 노력했다. 특히 공군에 입대하며 세계 최초의 군 프로게이머 팀 ‘공군 ACE’ 창단 멤버로 활동하기도 했다. 2008년 전역하며 프로게임 팀 ‘4U’(현 SK T1)를 창단한 것 역시 ‘우리 팀과 팀원 모두를 사달라’는 의미였다. 이처럼 그는 프로게임 산업의 확장과 후배 프로게이머들의 여건 개선에 힘썼다.

임요환은 월드 사이버 게임즈(WCG) 2회 연속 우승(2001, 2002)을 이루는 과정에서, 스타크래프트 내에서도 비교적 약하다고 평가되는 ‘테란’ 종족을 주로 선택해 전략적 승리를 따냈다. 약점도 순식간에 강점으로 바꾸는 이런 창의성으로 ‘테란 황제’라고 불렸다. 리그오브레전드(LoL)의 롤드컵에서도 5번의 우승을 달성했다. 2022 항저우 아시안게임 금메달을 딴 ‘페이커’ 이상혁조차 “나와 선배(임요환)를 감히 비교할 수 없다. 나는 선배가 닦은 길을 따라갔을 뿐”이라는 헌사를 남겼다. 그렇게 임요환은 e스포츠 산업과 팬들의 마음에 ‘최고의 플레이어’로 영원히 남았다.⊙

백재호 기자

박지성

유럽 최고의 명문 구단을 우승으로 이끈 ‘두 개의 심장’

|

| 사진=P-뉴시스 |

2002년 한일월드컵을 앞두고 당시 히딩크 국가대표팀 감독은 박지성의 엄청난 활동량에 주목했다. 한국을 사상 첫 16강으로 이끈 월드컵 조별리그 최종전 포르투갈전 결승골을 넣고 히딩크에게 달려가 뛰어 안긴 ‘히딩크호의 황태자’는 6개월 뒤인 2003년 1월 1일 교토 퍼플상가(현 상가FC) 소속으로 일본 천황배 결승에 올랐다. 그는 하루 전 12월 31일로 계약이 끝날 예정이었지만 ‘의리’로 결승전을 뛰어 교토 퍼플상가의 2대1 역전 우승을 이끌었다. 그때 나온 얘기가 “절름발이가 돼서 오더라도 언제든지 받아주겠다”라는 구단주의 유명한 일성이다.

히딩크의 필립스 에인트호번의 부름을 받고 네덜란드로 건너간 박지성은 2005년 잉글랜드 프리미어리그의 맨체스터 유나이티드로 이적했다. 알렉스 퍼거슨 감독이 여러 해를 두고 박지성을 관찰하고 ‘자기의 축구에 꼭 필요한 선수’라고 확신한 뒤 박지성에게 직접 전화를 걸었다.

감독의 지시를 미친 듯이 어떻게든 관철하는 선수, 이타적인 플레이의 교과서, 공간을 만들고 찾아내는 귀재. 박지성은 맨유에서 프리미어리그 우승컵을 4차례 들었고 맨유가 2007~08년 UEFA 챔피언스리그, 2008년 FIFA 클럽월드컵에서 우승하는 데 이바지했다. 그의 이런 활약은 이후 한국 선수들이 유럽에 진출하는 데 큰 도움이 됐다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

김연아

피겨 불모지 한국을 세계 최정상으로 끌어올린 단 한 사람

|

| 사진=조선DB |

김연아(金姸兒·1980~ )를 두고 하는 말이다. 김연아는 한국에서는 불모(不毛)의 종목이나 마찬가지였던 피겨스케이팅으로 세계를 제패했다. 2010 밴쿠버 동계올림픽에서 금메달을, 2014 소치 동계올림픽에서 은메달을 땄고 세계선수권에서는 2009년과 2013년 두 차례 우승했다. 소치 올림픽을 끝으로 현역에서 은퇴했다.

김연아가 한국 스포츠사에 전설로 남을 선수라는 이유는 뭘까?

첫째, 압도적인 실력이다. 김연아는 데뷔 시절부터 은퇴 시점까지 최정점에 있었다. 2009 피겨스케이팅 세계선수권에서 여자 선수 최초로 200점을 돌파하면서 여자 싱글 200점 시대를 열었다. 선수 생활 동안 세계신기록을 총 11회 경신했다. 피겨스케이팅 4대 주요 대회인 올림픽, 세계선수권, 4대륙선수권, 그랑프리 파이널을 모두 제패한 최초의 여자 싱글 선수이기도 하다.

둘째, 이른바 ‘토털 패키지’다. 신체 조건과 기술력, 예술성을 모두 갖췄단 얘기다. 기본기인 스케이팅부터 점프, 스핀, 스텝 시퀀스, 스파이럴 등 피겨스케이팅의 모든 요소에 능했다. 여기에 매력적인 외모까지.

셋째, ‘이야기’가 더해졌다. 김연아는 운동을 하기에 그리 넉넉하지 않은 환경을 극복하고 최고의 자리에 올랐다. 김연아의 훈련에 항상 함께한 어머니 박미희 여사의 헌신이 화제가 된 이유다. 라이벌과의 대결 구도도 빠질 수 없다. 활동 기간 내내 동갑내기인 일본의 아사다 마오 선수와 경기장에서 마주쳤다.

김연아 이후 한국에선 피겨스케이팅 꿈나무들 ‘김연아 키즈’가 대거 배출됐다.⊙

하주희 기자

손흥민

축구 종가 휘어잡은 ‘프라이드 오브 아시아’

|

| 사진=조선DB |

프로축구선수였던 아버지 손웅정은 10년에 걸쳐 승부 요령이 아니라 기본기를 아들에게 엄하게 가르쳤다. 그후 손웅정–손흥민 부자는 남들이 ‘가지 않은 길’을 택해 독일행 비행기에 몸을 실었다. 함부르크SV에서 손흥민은 글자 그대로 외로움과 배고픔과 싸웠다. 이후 차범근의 전 소속팀 레버쿠젠에서 대활약하면서 주전이 보장됐지만, 다시 미지의 세계인 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 이적하는 도전을 택했다. EPL 첫해에 기대만큼 성적이 나지 않자 부자는 머리를 맞대고 숙고했지만, 결론은 ‘이대로 물러설 수는 없다’였다. 이후의 성취는 지금 우리 모두가 알고 있는 그대로다.

손흥민은 장시간 정상에 머물며 대표팀과 소속팀 모두에서 리더로 우뚝하다. 리더십, 축구 실력, 여러 나라 문화에 대한 이해력 없이는 ‘축구 종가’ 잉글랜드의 EPL에서 주장을 맡을 수 없다. 동양인 EPL 주장은 그래서 귀한 존재다. 대표팀으로는 131경기 출전(역대 4위)에 51골(역대 2위. 1위는 차범근의 56골), 유럽에선 리그 기준 분데스리가 41골, EPL 125골(2024년 말 현재)이고, EPL에서 100골을 넣은 최초의 아시아인이다. 토트넘 역사상 득점 랭킹 6위이며 최다 어시스트 기록의 보유자이기도 하다.

하지만 우리의 ‘프라이드 오브 아시아’에겐 아직 우승컵이 하나도 없다. 소속팀에서도 대표팀에서도. 손흥민이 우승하는 날 팬들은 기뻐서 ‘우리의 울보 주장’과 함께 꺼이꺼이 울 것이다.⊙

장원재 ㈜전후70년 생생현대사 TV 대표

방탄소년단(BTS)

세계를 뒤흔든 한국의 ‘아이돌 댄스그룹’

|

| 사진=빅히트 뮤직 |

BTS는 미국 빌보드 차트를 비롯해 전 세계 수많은 음악 차트에서 수없이 1위를 차지했고, 전 세계에 걸쳐 분포하는 팬덤 ‘아미(Army)’는 수천만 명으로 추정된다. 조 바이든 전 미국 대통령까지 그들을 백악관으로 초대해 단독 대담을 가지며 “사람들은 당신들이 하는 말에 귀 기울이며, 당신들이 하는 일은 모든 이들에게 선(善)한 것”이라고 말했다. 2024년 파리 올림픽 개막식에서 선수단 입장 중 한국을 설명하는 자막 키워드 3가지로 김치, 한복과 함께 BTS를 꼽았다.

BTS의 글로벌 성공담은 한국 대중음악 산업이 지난 30여 년 동안 몰두해 온 ‘아이돌 댄스그룹’이라는 콘셉트가 결코 틀린 방향이 아니었음을 입증한다. 한국의 아이돌 댄스그룹은 물론 불과 10년 전까지만 해도 ‘상혼(商魂)에 찌든 저급한 콘셉트’ ‘진정성 있는 음악이 아니다’라고 폄하되기 일쑤였지만, 결국은 초히트 상품으로 세계를 정복했고 그 선봉에 BTS가 있다. 서구 아티스트 식 신비주의 전략이 아니라 소셜미디어(SNS)와 유튜브 등 뉴미디어를 충분히 활용하며 대중에 살갑게 다가서는 전략도 새로운 시대에 걸맞은 것이었음이 함께 입증됐다.

현재 일부 멤버가 군 복무 중인 BTS는 올해 6월까지 모든 멤버가 민간인 신분으로 되돌아올 예정이다.⊙

이문원 대중문화평론가