⊙ “일본, 자신들이 개입한 처형 기록 남겨… 집단 교수형 사진 관련 기록은 없어”(박종인 《조선일보》 기자)

⊙ “사진 속 사형수들은 대구에서 집단 처형된 범죄자들로 추측”(이돈수 한국해연구소 소장)

⊙ 공개 처형과 시신 전시가 만연했던 조선 후기

⊙ “사진 속 사형수들은 대구에서 집단 처형된 범죄자들로 추측”(이돈수 한국해연구소 소장)

⊙ 공개 처형과 시신 전시가 만연했던 조선 후기

- 순국선열추념탑

11월 17일은 ‘순국선열의 날’이다. 서울 현저동에 있는 서대문독립공원에선 순국선열을 기리는 기념식이 열린다. 참석자들은 ‘순국선열추념탑’을 바라보며 애국가를 부른다. 순국선열추념탑(이하 추념탑)은 24대 서울시장 이해원 시장 임기 중인 1992년 3월 착공해, 다음 시장인 이상배 시장 시기인 1992년 11월 제막했다.

이 순국선열추념탑을 두고 《조선일보》 4월 14일 자에 박종인(朴鍾仁) 기자의 기사가 실렸다. 〈순국선열추념탑 ‘의병 처형상’ 속 의병, 진짜 의병인가 떼강도인가?〉라는 제목이다.

순국선열추념탑엔 순국선열들의 활동이 새겨져 있다. ‘항일 의병 무장상’ ‘윤봉길·이봉창 열사 상징상’ ‘독립군 의병 순국선열 처형상’ ‘유관순 열사 운동상’ ‘3·1 독립 만세상’ ‘안중근 의사 이토 히로부미 저격상’ ‘순국선열 의병 체포 처형상’ ‘청산리 전투상’이다. 이 중 문제가 된 것은 바로 ‘독립군 의병 순국선열 처형상’이다. 기사의 한 대목이다.

〈‘독립군 의병 순국선열 처형상’에는 한복을 입고 집단 교수형을 당한 인물 7명이 조각돼 있다. 통나무를 얼키설키 묶은 처형대에 밧줄로 처형당한 의병들이 담담하게 묘사돼 있다. 이 장면 또한 모티브가 된 사진이 존재한다. 식민 시대 일본 기념품점에서 유통시킨 사진들 가운데 하나다.〉

박 기자는 의병 처형상의 모티브가 된 사진을 분석했다. 10명이 넘는 남성들이 교수형을 당한 형태로 나무 장대에 매달려 있는 사진이다. 사진 속 등장인물들의 신원을 유추해보니 일본에 의해 처형된 의병이 아닌, 강도 등의 범죄로 처형당한 범죄자들이 아닐까 하는 추측에 다다랐다. 유튜브 채널 ‘박종인의 땅의 역사’에 해당 내용의 영상을 올렸는데, 내용에 동의하거나 반대하는 댓글이 1000여 개나 달렸다.

이돈수(李燉帥·57) 한국해연구소 소장은 박 기자의 추측에 비슷하지만 좀 다른 생각을 제시한 경우다. 이 소장은 한국 역사와 관련한 기록들을 수집하는 전문 수집가다. 문제의 집단 처형 장면이 담긴 원본 사진과 엽서 역시 여러 장 보유 중이다. 일제 강점기 이전에 알부민 인화지에 인화된 사진과 엽서들이다. 알부민 인화지는 계란 흰자를 이용해 만든 인화지를 뜻한다.

의병일까, 강도범일까

5월 8일 서울 광화문의 한 카페에서 박종인 기자와 이돈수 소장이 마주했다. 한 장의 사진을 두고 두 사람이 나누는 대화는 흥미로웠다. 박 기자는 《땅의 역사》 시리즈, 《대한민국 징비록》 《매국노 고종》 등 역사서를 여러 권 집필했다. 이 소장은 외부에서 조선(대한제국)을 바라본 자료를 들고 왔고, 박 기자는 조선 내부에서 기록한 자료를 중심으로 서로의 시각을 점검했다.

두 사람은 일단 사진이 촬영된 시기에는 동의했다. 사진 속 군중의 복장 때문이다. 군중은 흰 갓을 쓰고 있다. 국장(國葬)이 벌어지면 1년 동안 백성들은 흰 갓과 흰 옷을 착용해야 했다.

대한제국 시기에 두 차례의 국장이 있었다. 1904년 1월 2일 헌종비 홍씨 명헌태후가 죽었다. 1904년 11월 5일 황태자인 순종의 빈 민씨가 죽었다. 백성들은 1904년 1월부터 1905년 10월 26일까지 흰 갓과 흰 옷을 입고 다녔다. 마치는 날이 1905년 11월 5일이 아닌 10월 26일이었던 이유는 음력으로 계산해서다.

사진을 두고 다섯 가지의 의문이 제기됐다.

첫째, 이들은 일본에 항거한 의병이었을까? 단순한 범죄자들이었을까?

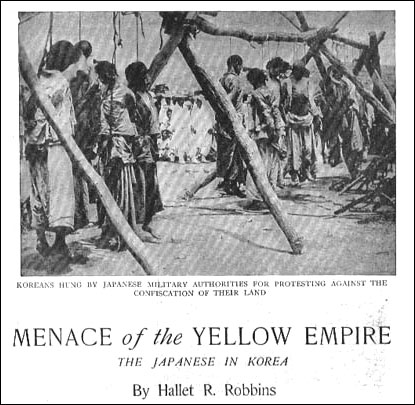

이 소장은 1907년 2월에 발행된 영문 잡지(잡지명은 미상)에 실린 기사를 제시했다. 여기에 문제의 집단 처형 사진이 실려 있다. 사진 설명은 이렇다.

‘KOREANS HUNG BY JAPANESE MILITARY AUTHO-RITIES FOR PROTESTING AGAINST THE CONFISCATION OF THEIR LAND.’

‘토지 몰수 반대 시위를 해 일본군 당국에 의해 교수형당한 한국인들’이란 뜻이다. 이 설명을 근거로 이돈수 소장은 ‘토지 몰수 반대 시위를 하다 처형된 의병이 아닐까’ 하는 문제 제기를 했다.

과연 맞는 설명일까. 박종인 기자는 1904년, 1905년의 상황을 정확히 봐야 한다고 말했다.

“1904년에 일본이 황무지 개간권을 요구한 건 사실입니다. 그런데 전국적으로 저항이 거세게 일어났어요. 유생들이 들고 일어나고 신문에는 반대하는 글들이 실리지요. 그래서 시도도 못 하고 끝나버립니다. 1904년에는 군법을 어긴 범죄를 제외하면, 일본 정부가 토지와 관련해 대한제국의 일반 민간인을 교수형으로 처형할 맥락 자체가 없었던 겁니다.”

공덕리 철도파괴범 총살 사건

이 소장은 이 사진이 실린 또 한 권의 책을 제시했다. 《The book of history: a history of all nations from the earliest times to the present, with over 8,000 illustrations(역사의 책: 가장 초기부터 현재까지 모든 나라들에 관한 역사, 8000개 이상의 삽화 수록)》이다. 세계 만국의 역사를 다루는 책으로 총 18권으로 이루어져 있다. 1915년에서 1921년 사이에 영어로 출판됐다. 제2권에 조선(대한제국)의 역사가 실려 있다. 해당 부분은 영국인 저널리스트 앵거스 해밀턴(Angus Hamilton·1874~ 1913년)이 집필했다.

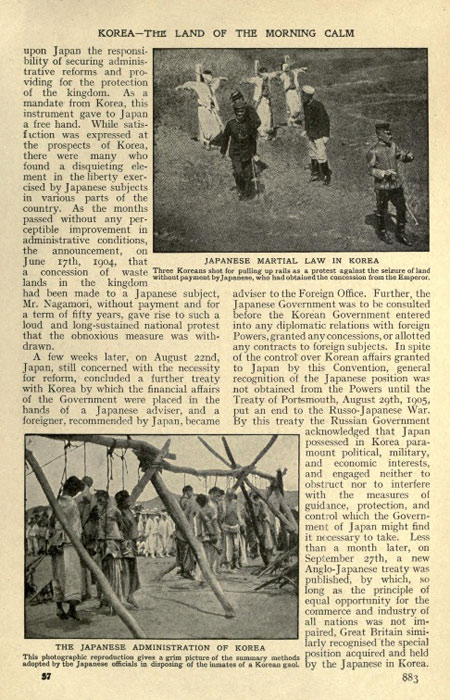

조선 부문을 읽다 보면 두 장의 사진을 만날 수 있다. ‘공덕리 철도파괴범 총살’ 사진과 집단 처형 사진이다.

공덕리 철도파괴범 총살은 1904년에 일어난 사건이다. 사진 설명은 다음과 같다.

‘JAPANESE MARTIAL LAW IN KOREA-Three Koreans shot for pulling up rails as a protest against the seizure of land without payment by Japanese, who had obtained the concession from the Emperor.’(한국에서 행해지는 일본의 군법-세 명의 한국인이 총살을 당했다. 황제로부터 특권을 얻은 일본인들이 대가를 지불하지 않고 토지를 압류한 것에 대한 항의로 철도 레일을 훼손했기 때문이다.)

이 설명이 ‘토지 수탈’을 의미하는 걸까? 박 기자는 사진에 대해 설명했다.

“이 사건은 ‘토지 수탈’이 아닌 ‘군법 위반’에 관한 처벌입니다. 공덕리에 철길을 놓고 있는데 보상을 두고 다툼이 벌어진 겁니다. 이 사람들이 철도 레일에 손을 댄 거예요. 그랬더니 일본 측은 ‘이 철도는 러일 전쟁 때문에 만들고 있는데 철도 레일에 손을 대는 건 군사 시설 침해’라고 하며 군율(軍律)을 적용해 처형을 한 겁니다. 당시 대한제국 정부에도 보고가 된 사안이에요. 대한제국 대신이 관리들을 힐난합니다. ‘일본군의 군사 시설에 피해를 주면 군율에 의해 처형당한다는 걸 왜 백성들에게 알려주지 않았나’ 했다는 보고서가 남아 있어요.”

1904년 2월 8일 러일 전쟁이 발발한 후 일본군은 전쟁과 관련해 군법을 어긴다면 대한제국의 민간인에게도 법 집행을 했다는 말이다.

같은 페이지 하단에는 문제의 집단 처형 사진을 실었다. 이런 설명이 붙어 있다. ‘THE JAPANESE ADMINISTRATION OF KOREA-This photographic reproduction gives a grim picture of the summary methods adopted by the Japanese officials in disposing of the inmates of a Korean gaol.’(일본의 조선 통치-이 사진은 일본 관리들이 한국의 수형자들을 처단하기 위해 도입한 즉결 처형 방식의 암울한 장면을 보여준다.)

역시 일본에 의한 처형 장면이라고 설명했다.

“공개 처형은 조선의 고질병”

여기에서 두 번째 의문이 든다. 이 사진 설명이 과연 옳은가? 대중에 공개된 장소에서 교수형을 하는 것이 일본이 도입한 방식일까? 박 기자의 설명이 이어졌다.

“사진 설명에 문제가 있습니다. 공개 처형은 조선의 고질병이었습니다. 일본이 도입한 게 아니었고요. 오히려 일본 측에서 왜 잔인하게 공개 처형을 하느냐고 문제 제기를 할 정도였습니다.”

조선 후기 공개 처형에 대해 여러 외국인이 기록을 남겼다. 미국 감리교 선교사 호머 헐버트(1863~1949년)는 조선에 머물며 영문 잡지 《코리아 리뷰》를 발간했다. 《코리아 리뷰》 1903년 12월호에는 이런 대목이 나온다. ‘1894년 이전에는 서울에 5곳의 사형장이 있었다. 경복궁의 바로 서쪽에 위치한 아주 오래된 다리인 금천교(禁川橋), 종로의 서쪽이자 대로의 첫 번째 다리인 혜정교(惠政橋), 무교(武橋), 서소문 밖, 한강변의 새남터다.’ 사람들이 많이 다니는 곳에 처형장이 설치된 것이다.

영국의 여행작가 이사벨라 버드 비숍(1831~1904년)은 《조선과 그 이웃들》에 이렇게 기록했다. ‘그들의 머리는 세 발의 장대에 묶여 허공에 매달려 있었다. 장대가 쓰러져 먼지투성이의 길 위에 머리가 버려지자 개가 뜯어먹었고 그 옆에서 어린아이들이 아무렇지 않게 놀았다.’ 바로 처형당한 동학군의 머리였다.

스웨덴 여기자 아손 그렙스트는 《나, 코리아》(1904)에 ‘관군 20여 명을 살해한 산적의 처형은 굵은 막대기로 안다리뼈, 팔뼈, 갈비뼈를 차례로 부러뜨린 뒤 고통스럽게 목숨을 끊는 방식으로 진행됐다’고 썼다.

갑신정변의 주역 김옥균(金玉均·1851~1894년)은 중국 상하이에서 홍종우에게 암살됐는데, 그의 사체는 서울 마포의 양화진 백사장에서 능지처참된 채 방치됐다.

외부의 물결에 흔들리던 조선 후기, 일본의 강제 병합 전에 이미 한반도에서는 공개 처형과 범죄자 시체 전시가 드문 일이 아니었단 얘기다. 그렇다면 공개 교수형을 일본이 도입했다는 앵거스의 기술은 맞는 설명이라 볼 수 없다.

바이람 사진 설명의 오류

이쯤에서 특히 자신이 직접 목격하지 않은 장면에 대한 외국인 저자들의 사진 설명이 과연 정확한지 의문을 품게 된다. 문제의 집단 교수형 장면을 다른 각도에서 촬영한 사진이 있다.

1906년부터 1907년까지 조선과 만주, 일본을 여행한 프랑스 무관 레오 바이람(Leo Byram)이 1908년에 낸 책 《작은 일본이 크게 되리라(‘Petit Jap deviendra grand’, Berger Levrault)》에 실려 있는 사진이다. 사진에는 이런 설명이 붙어 있다.

‘EN 1906: RÉPRESSIONS JAPONAISES — LA PENDAISON

Au premier plan, ombrelles de mousmés et chapeaux japonais. — Dans plusieurs régions, et notamment dans les provinces du sud-ouest, des soulèvements éclatent contre l’autorité japonaise trop sévère et les envahisseurs rapaces et brutaux… mais le châtiment ne tarde guère.’

이런 뜻이다.

‘1906년: 일본의 탄압 - 교수형 전경에는 여성들의 우산과 일본식 모자 - 몇몇 지역, 특히 남서부 지방에서는 지나치게 가혹한 일본 당국과 포악하고 잔혹한 침략자들에 맞서 반란이 일어났으나… 처벌은 오래 걸리지 않았다.’

이 설명이 맞을까. 일단 연도부터 틀렸다. 1906년이라면 국장 기간이 끝났을 때다. 백성들이 흰 옷과 흰 갓을 착용하고 있을 이유가 없다. 1906년에 조선에 발을 디딘 바이람이 직접 사진을 촬영했을 가능성도 없다. 박 기자의 말이다.

“만약 저널리스트였던 앵거스 해밀턴이나 무관이었던 바이람이 직접 사진 속 현장을 목격했다면, 상황 자체에 대한 자세한 설명이 덧붙여졌을 겁니다. 자신이 목격하지 않은 현장의 사진을 싣다 보니 설명에 오류가 있는 거지요. 프랑스에서 발행된 《L’Illustration(일러스트레이션)》이라는 사진 화보집이 있습니다. 1907년 8월호를 보면 처형 장면이 나옵니다. 죄수 셋이 십자가 모양으로 묶여 있고 일본군이 그 옆에 서 있는 사진입니다. 사진 설명을 보면 ‘전라남도 담양에서 철도를 훼손한 사람들을 처형하는 장면’이라고 되어 있습니다. 문제는 1907년 당시 전라도에는 철도가 없었거든요.”

박 기자의 설명이 이어졌다.

“서양 사람들의 당시 기록물들은, 큰 맥락에서는 맞는데 디테일에서 오류가 너무 많습니다. 다른 텍스트와 비교하며 오류를 걸러내야 합니다. 그대로 인용하면 큰일 나는 경우가 많아요.”

이 소장도 동의했다.

“외국인들의 기록에 그런 측면이 있습니다. 이들이 작성한 본래 원고를 보면 어떤 부분에 대해 강하게 비판했는데, 막상 책으로 발간될 때는 내용이 순화돼서 나오기도 하거든요. 그러니 믿을 수 없는 부분도 있고 오류도 많습니다.”

사진 속 처형자들은 12명?

바이람의 사진 설명에서 보듯, 연도나 내용에 오류가 있는 채로 잡지나 책이 한 번 발행되면, 이후 수정 없이 재인용되면서 잘못된 설명이 서구권에 유포됐을 수 있다.

사진을 두고 든 세 번째 의문이다. 혹시 일본인들이 외국에 조선의 미개함을 알리기 위해 일부러 조선의 처형 장면을 유포한 건 아닐까?

이돈수 소장은 해당 사진이 일본인에 의해 촬영됐을 것이라고 추측했다. 당시 대한제국엔 일본인들이 들어와 사진관을 차려놓고 있었다. 1894년 청일 전쟁 당시 일본신문 종군사진가로 조선에 왔던 무라카미 텐신(村上天眞)의 무라카미사진관이 대표적이다. 현재까지 전해지는 조선 황실 사진의 대부분은 무라카미 텐신과 이와타 카나에(岩田鼎)가 촬영했다.

여기엔 박종인 기자도 동의했다.

“‘조선이 얼마나 더럽고 잔인한 곳인가, 우리가 개화시켜주겠다.’ 일본이 대한제국의 미개함을 강조하기 위해 처형 장면을 보여주기식 이벤트로 이용하고 활용할 수도 있었을 겁니다. 다만 일본이 처형에 개입하고 남긴 기록이라고 볼 수는 없습니다. 1909년에 일본이 ‘남한폭도대토벌 작전’이라는 걸 벌입니다. 의병들을 체포해 처형합니다. 어디에서 체포했고 처형했는지 재판 기록을 다 남겨놓습니다. 일본군 입장에선 나쁜 놈들을 처형했으니 떳떳하게 기록을 남긴 거죠. 일본은 자신들이 개입한 처형엔 기록을 남겨놓았습니다. 집단 교수형 사진과 관련해선 일본 측의 기록이 없습니다.”

넷째, 사진 속 처형자들의 숫자는 12명일까? 박 기자는 12명으로 추측했다. 근거는 《사법품보(司法稟報)》의 기록이다. 《사법품보》는 조선 고종 후반, 근대적 사법체계가 개편된 후 작성된 사법 관련 공문서첩이다. 재판소에서 법부(法部)로 보낸 보고서와 질품서(質稟書·상부에 질의하는 문서), 진술서, 판결문 등을 모아놨다.

“사형은 고종의 재가(裁可) 사항이기 때문에 이게 경성에서 찍은 사진이라는 전제하에, 국장 기간의 처형 보고를 뒤져봤습니다. 1904년 3월 15일에 강도범 27명 가운데 한성재판소 관할 죄수 12명을 처형한다는 보고가 있었어요. 인원 규모가 유사하니 이 사건이 아닐까 추정을 한 겁니다.”

이 소장은 12명으로 단정 지을 수 없다고 말했다.

“사진에 보면 시신들이 겹쳐져 있어서 인원을 제대로 세기 힘듭니다. 나무 장대에 매달린 끈을 기준으로 보면 13명, 혹은 14명으로 보이기도 합니다.”

기자가 보기에도 12명이라 하기엔 줄의 숫자가 다소 애매해 보였다.

사진 촬영 장소는 대구?

다섯 번째 의문은, 처형 장소가 어디인가 하는 점이다. 군중 속에 외국인이 여럿 있다는 점, 배경에 초가지붕이 보인다는 점 외엔 별다른 장소적 특징이 보이지 않는다. 한양일까?

박 기자의 말이다.

“12명을 처형했던 날짜의 《승정원일기》를 봤더니 그날 한양이 흐렸답니다. 그런데 사진을 보면 양산을 쓸 정도로 햇빛이 강렬하거든요.”

혹시 대구는 아닐까. 《대구물어(大邱物語)》라는 책이 있다. 1904년 대구에 정착해 대구신문사 사장을 한 가와이 아사오(河井朝雄)가 쓴 책이다. ‘물어(物語)’는 일본어로 모노가타리, 즉 ‘이야기’를 뜻한다. 대구물어에 이런 대목이 나온다.

〈내가 처음 사형 집행을 목격한 것은 1903년 10월이었다. 서부시장 중앙에 소나무로 된 통나무 형구를 대충 갖추어 놓고 담당 관리와 죄인이 오자 사형 선고문을 공시했다. 곧 교수형에 처할 죄인에게 곤장 20대를 친 후 여자부터 시작해 차례대로 7명을 처형했다. 그다음에 사형 집행을 목격한 것은 1904년 5월인가 6월이었다. 한 번에 15명씩, 3일에 걸쳐 총 45명을 처형했는데 이때는 곤장을 치지 않았다. 15명을 일렬로 교수형에 처하는 광경에 형언할 수 없을 정도로 기분이 안 좋았다. 지금도 그때를 떠올리면 마음이 안 좋다. 독자 여러분이 만일 당시 광경을 보고 싶다면 대구에 왔을 때 이사카와사진관에 가면 된다.〉

그렇다면 1904년, 1905년 당시 대구에는, 사진에 등장하는 것처럼 양산을 쓴 외국 여성들과 일본식 모자를 쓴 일본인들이 살고 있었을까. 몇 년 후 프랑스 무관 바이람에게 자신이 찍은 사진을 건네줄 법한 프랑스인이 대구에 살고 있었을까.

의병 처형은 아니다

대구에는 이미 1882년부터 프랑스인들이 거주하고 있었다. 1882년 천주교 로베르(한국명 김보록) 신부는 경상도 지방 사목 담당으로 임명된다. 1885년 천주교 제7대 조선대목구장 블랑 주교는 대구본당을 설립하고 초대 주임으로 로베르 신부를 임명한다. 신나무골(현 칠곡군 지천면 연화리)에 대구본당과 서당이 세워진다.

참고로 고종은 청일 전쟁 이후 조선에서 일본 세력을 견제하고, 왕실을 보호해줄 세력을 찾기 위해 천주교 주교를 가까이하기도 했다. 뮈텔 주교다. 고종 임금의 어머니 부대부인 민씨(1818~1898년)와 고종의 딸인 덕혜옹주는 천주교 영세를 받기도 했다.

일본인은 어떨까. 1905년 대구실업신보사가 《대구안내》라는 일본어 책을 출간했다. 대구를 찾는 일본인을 위한 안내서다. 여기에 이렇게 쓰여 있다.

〈대구는 남한의 대도회지이다. 부산을 일본의 고베항(神戶港)에 비유한다면 대구는 오사카(大阪)나 나고야(名古屋)에 해당한다. 한국 경영에 임하려는 사람이라면 대구를 반드시 시찰해야 한다. 앞서 경부선 철도가 완전히 개통되면서 대구에 사는 일본인이 나날이 늘어나고 있고, 대구의 급격한 발전은 거주하는 사람들 스스로 놀라움을 금치 못할 정도다. 대구의 일본인은 실로 급격히 증가하고 있다. 1905년 3월 말 현재 거류민회(居留民會) 조사에 따르면 남자 683명, 여자 417명으로 총 1100명이고 호수는 319호이다. 그러나 조사 이후에도 매일같이 증가해 지금은 약 1500명에 이르렀다.〉

대구에는 일본인들이 차린 사진관도 여러 곳이 들어섰다. 《대구물어》에 등장하는 이시카와사진관을 비롯해, 모리타사진관, 동양헌사진관, 다무라사진관 등이다.

1904년과 1905년 대구에 프랑스인들과 꽤 많은 수의 일본인이 거주하고 있었다는 점을 확인할 수 있다. 이 소장은 《대구물어》에 기록된 내용과 사진을 둘러싼 수집가들의 증언에 기초해 문제의 ‘집단 처형’ 사진이 대구에서 대한제국 관리에 의해 시행된 처형 사건으로 보인다는 의견을 피력했다.

결론적으로 이돈수 소장과 박종인 기자 모두, 순국선열추념탑의 ‘의병 처형’ 장면의 모티브인 집단 처형 사진이 의병 처형은 아니라는 점에 동의했다. 배경이 한양이든 대구든 말이다.

지난 세월 동안 ‘토착 왜구’니 ‘친일 청산’을 외쳐온 이들은 대한제국의 집단 교수형 사진을 두고, 일제의 의병 처형 사진이라는 주장을 재생산해왔다. 서울시는 1992년 당시 추념탑 제작에 총 6억원을 썼다. 예산이 얼마가 들었든 그것보다 더 중요한 점은, 어쩌면 지난 32년간 우리는 의병이 아닌 범죄자의 처형 장면을 기려왔을지도 모른다는 사실이다. 침몰 중인 대한제국의 한 장면을, 망국의 한(恨)인 양 떠받들어 왔는지도 모른다는 사실이다.⊙

이 순국선열추념탑을 두고 《조선일보》 4월 14일 자에 박종인(朴鍾仁) 기자의 기사가 실렸다. 〈순국선열추념탑 ‘의병 처형상’ 속 의병, 진짜 의병인가 떼강도인가?〉라는 제목이다.

순국선열추념탑엔 순국선열들의 활동이 새겨져 있다. ‘항일 의병 무장상’ ‘윤봉길·이봉창 열사 상징상’ ‘독립군 의병 순국선열 처형상’ ‘유관순 열사 운동상’ ‘3·1 독립 만세상’ ‘안중근 의사 이토 히로부미 저격상’ ‘순국선열 의병 체포 처형상’ ‘청산리 전투상’이다. 이 중 문제가 된 것은 바로 ‘독립군 의병 순국선열 처형상’이다. 기사의 한 대목이다.

〈‘독립군 의병 순국선열 처형상’에는 한복을 입고 집단 교수형을 당한 인물 7명이 조각돼 있다. 통나무를 얼키설키 묶은 처형대에 밧줄로 처형당한 의병들이 담담하게 묘사돼 있다. 이 장면 또한 모티브가 된 사진이 존재한다. 식민 시대 일본 기념품점에서 유통시킨 사진들 가운데 하나다.〉

박 기자는 의병 처형상의 모티브가 된 사진을 분석했다. 10명이 넘는 남성들이 교수형을 당한 형태로 나무 장대에 매달려 있는 사진이다. 사진 속 등장인물들의 신원을 유추해보니 일본에 의해 처형된 의병이 아닌, 강도 등의 범죄로 처형당한 범죄자들이 아닐까 하는 추측에 다다랐다. 유튜브 채널 ‘박종인의 땅의 역사’에 해당 내용의 영상을 올렸는데, 내용에 동의하거나 반대하는 댓글이 1000여 개나 달렸다.

이돈수(李燉帥·57) 한국해연구소 소장은 박 기자의 추측에 비슷하지만 좀 다른 생각을 제시한 경우다. 이 소장은 한국 역사와 관련한 기록들을 수집하는 전문 수집가다. 문제의 집단 처형 장면이 담긴 원본 사진과 엽서 역시 여러 장 보유 중이다. 일제 강점기 이전에 알부민 인화지에 인화된 사진과 엽서들이다. 알부민 인화지는 계란 흰자를 이용해 만든 인화지를 뜻한다.

의병일까, 강도범일까

|

| 집단 처형 장면을 촬영한 사진. (한국 풍속) 죄인의 교살이라는 설명이 붙어 있다. |

두 사람은 일단 사진이 촬영된 시기에는 동의했다. 사진 속 군중의 복장 때문이다. 군중은 흰 갓을 쓰고 있다. 국장(國葬)이 벌어지면 1년 동안 백성들은 흰 갓과 흰 옷을 착용해야 했다.

대한제국 시기에 두 차례의 국장이 있었다. 1904년 1월 2일 헌종비 홍씨 명헌태후가 죽었다. 1904년 11월 5일 황태자인 순종의 빈 민씨가 죽었다. 백성들은 1904년 1월부터 1905년 10월 26일까지 흰 갓과 흰 옷을 입고 다녔다. 마치는 날이 1905년 11월 5일이 아닌 10월 26일이었던 이유는 음력으로 계산해서다.

사진을 두고 다섯 가지의 의문이 제기됐다.

첫째, 이들은 일본에 항거한 의병이었을까? 단순한 범죄자들이었을까?

|

| 1907년 2월에 발행된 영문 잡지에 실린 집단 처형 사진. |

‘KOREANS HUNG BY JAPANESE MILITARY AUTHO-RITIES FOR PROTESTING AGAINST THE CONFISCATION OF THEIR LAND.’

‘토지 몰수 반대 시위를 해 일본군 당국에 의해 교수형당한 한국인들’이란 뜻이다. 이 설명을 근거로 이돈수 소장은 ‘토지 몰수 반대 시위를 하다 처형된 의병이 아닐까’ 하는 문제 제기를 했다.

과연 맞는 설명일까. 박종인 기자는 1904년, 1905년의 상황을 정확히 봐야 한다고 말했다.

“1904년에 일본이 황무지 개간권을 요구한 건 사실입니다. 그런데 전국적으로 저항이 거세게 일어났어요. 유생들이 들고 일어나고 신문에는 반대하는 글들이 실리지요. 그래서 시도도 못 하고 끝나버립니다. 1904년에는 군법을 어긴 범죄를 제외하면, 일본 정부가 토지와 관련해 대한제국의 일반 민간인을 교수형으로 처형할 맥락 자체가 없었던 겁니다.”

공덕리 철도파괴범 총살 사건

|

| 《역사의 책》 중 앵거스 해밀턴이 기술한 한국 부문에 실린 두 장의 사진. |

조선 부문을 읽다 보면 두 장의 사진을 만날 수 있다. ‘공덕리 철도파괴범 총살’ 사진과 집단 처형 사진이다.

공덕리 철도파괴범 총살은 1904년에 일어난 사건이다. 사진 설명은 다음과 같다.

‘JAPANESE MARTIAL LAW IN KOREA-Three Koreans shot for pulling up rails as a protest against the seizure of land without payment by Japanese, who had obtained the concession from the Emperor.’(한국에서 행해지는 일본의 군법-세 명의 한국인이 총살을 당했다. 황제로부터 특권을 얻은 일본인들이 대가를 지불하지 않고 토지를 압류한 것에 대한 항의로 철도 레일을 훼손했기 때문이다.)

이 설명이 ‘토지 수탈’을 의미하는 걸까? 박 기자는 사진에 대해 설명했다.

“이 사건은 ‘토지 수탈’이 아닌 ‘군법 위반’에 관한 처벌입니다. 공덕리에 철길을 놓고 있는데 보상을 두고 다툼이 벌어진 겁니다. 이 사람들이 철도 레일에 손을 댄 거예요. 그랬더니 일본 측은 ‘이 철도는 러일 전쟁 때문에 만들고 있는데 철도 레일에 손을 대는 건 군사 시설 침해’라고 하며 군율(軍律)을 적용해 처형을 한 겁니다. 당시 대한제국 정부에도 보고가 된 사안이에요. 대한제국 대신이 관리들을 힐난합니다. ‘일본군의 군사 시설에 피해를 주면 군율에 의해 처형당한다는 걸 왜 백성들에게 알려주지 않았나’ 했다는 보고서가 남아 있어요.”

1904년 2월 8일 러일 전쟁이 발발한 후 일본군은 전쟁과 관련해 군법을 어긴다면 대한제국의 민간인에게도 법 집행을 했다는 말이다.

같은 페이지 하단에는 문제의 집단 처형 사진을 실었다. 이런 설명이 붙어 있다. ‘THE JAPANESE ADMINISTRATION OF KOREA-This photographic reproduction gives a grim picture of the summary methods adopted by the Japanese officials in disposing of the inmates of a Korean gaol.’(일본의 조선 통치-이 사진은 일본 관리들이 한국의 수형자들을 처단하기 위해 도입한 즉결 처형 방식의 암울한 장면을 보여준다.)

역시 일본에 의한 처형 장면이라고 설명했다.

“공개 처형은 조선의 고질병”

|

| 서울 마포구 양화진 백사장에 능지처참된 채 방치된 김옥균의 사체. 사진=이돈수 한국해연구소 소장 |

“사진 설명에 문제가 있습니다. 공개 처형은 조선의 고질병이었습니다. 일본이 도입한 게 아니었고요. 오히려 일본 측에서 왜 잔인하게 공개 처형을 하느냐고 문제 제기를 할 정도였습니다.”

조선 후기 공개 처형에 대해 여러 외국인이 기록을 남겼다. 미국 감리교 선교사 호머 헐버트(1863~1949년)는 조선에 머물며 영문 잡지 《코리아 리뷰》를 발간했다. 《코리아 리뷰》 1903년 12월호에는 이런 대목이 나온다. ‘1894년 이전에는 서울에 5곳의 사형장이 있었다. 경복궁의 바로 서쪽에 위치한 아주 오래된 다리인 금천교(禁川橋), 종로의 서쪽이자 대로의 첫 번째 다리인 혜정교(惠政橋), 무교(武橋), 서소문 밖, 한강변의 새남터다.’ 사람들이 많이 다니는 곳에 처형장이 설치된 것이다.

영국의 여행작가 이사벨라 버드 비숍(1831~1904년)은 《조선과 그 이웃들》에 이렇게 기록했다. ‘그들의 머리는 세 발의 장대에 묶여 허공에 매달려 있었다. 장대가 쓰러져 먼지투성이의 길 위에 머리가 버려지자 개가 뜯어먹었고 그 옆에서 어린아이들이 아무렇지 않게 놀았다.’ 바로 처형당한 동학군의 머리였다.

스웨덴 여기자 아손 그렙스트는 《나, 코리아》(1904)에 ‘관군 20여 명을 살해한 산적의 처형은 굵은 막대기로 안다리뼈, 팔뼈, 갈비뼈를 차례로 부러뜨린 뒤 고통스럽게 목숨을 끊는 방식으로 진행됐다’고 썼다.

갑신정변의 주역 김옥균(金玉均·1851~1894년)은 중국 상하이에서 홍종우에게 암살됐는데, 그의 사체는 서울 마포의 양화진 백사장에서 능지처참된 채 방치됐다.

외부의 물결에 흔들리던 조선 후기, 일본의 강제 병합 전에 이미 한반도에서는 공개 처형과 범죄자 시체 전시가 드문 일이 아니었단 얘기다. 그렇다면 공개 교수형을 일본이 도입했다는 앵거스의 기술은 맞는 설명이라 볼 수 없다.

바이람 사진 설명의 오류

|

| 프랑스 무관 레오 바이람의 책에 실린 집단 처형 사진. |

1906년부터 1907년까지 조선과 만주, 일본을 여행한 프랑스 무관 레오 바이람(Leo Byram)이 1908년에 낸 책 《작은 일본이 크게 되리라(‘Petit Jap deviendra grand’, Berger Levrault)》에 실려 있는 사진이다. 사진에는 이런 설명이 붙어 있다.

‘EN 1906: RÉPRESSIONS JAPONAISES — LA PENDAISON

Au premier plan, ombrelles de mousmés et chapeaux japonais. — Dans plusieurs régions, et notamment dans les provinces du sud-ouest, des soulèvements éclatent contre l’autorité japonaise trop sévère et les envahisseurs rapaces et brutaux… mais le châtiment ne tarde guère.’

이런 뜻이다.

‘1906년: 일본의 탄압 - 교수형 전경에는 여성들의 우산과 일본식 모자 - 몇몇 지역, 특히 남서부 지방에서는 지나치게 가혹한 일본 당국과 포악하고 잔혹한 침략자들에 맞서 반란이 일어났으나… 처벌은 오래 걸리지 않았다.’

이 설명이 맞을까. 일단 연도부터 틀렸다. 1906년이라면 국장 기간이 끝났을 때다. 백성들이 흰 옷과 흰 갓을 착용하고 있을 이유가 없다. 1906년에 조선에 발을 디딘 바이람이 직접 사진을 촬영했을 가능성도 없다. 박 기자의 말이다.

|

| 프랑스 화보 잡지 《일러스트레이션》에 실린 일본군의 의병 처형 사진. |

박 기자의 설명이 이어졌다.

“서양 사람들의 당시 기록물들은, 큰 맥락에서는 맞는데 디테일에서 오류가 너무 많습니다. 다른 텍스트와 비교하며 오류를 걸러내야 합니다. 그대로 인용하면 큰일 나는 경우가 많아요.”

이 소장도 동의했다.

“외국인들의 기록에 그런 측면이 있습니다. 이들이 작성한 본래 원고를 보면 어떤 부분에 대해 강하게 비판했는데, 막상 책으로 발간될 때는 내용이 순화돼서 나오기도 하거든요. 그러니 믿을 수 없는 부분도 있고 오류도 많습니다.”

사진 속 처형자들은 12명?

바이람의 사진 설명에서 보듯, 연도나 내용에 오류가 있는 채로 잡지나 책이 한 번 발행되면, 이후 수정 없이 재인용되면서 잘못된 설명이 서구권에 유포됐을 수 있다.

사진을 두고 든 세 번째 의문이다. 혹시 일본인들이 외국에 조선의 미개함을 알리기 위해 일부러 조선의 처형 장면을 유포한 건 아닐까?

이돈수 소장은 해당 사진이 일본인에 의해 촬영됐을 것이라고 추측했다. 당시 대한제국엔 일본인들이 들어와 사진관을 차려놓고 있었다. 1894년 청일 전쟁 당시 일본신문 종군사진가로 조선에 왔던 무라카미 텐신(村上天眞)의 무라카미사진관이 대표적이다. 현재까지 전해지는 조선 황실 사진의 대부분은 무라카미 텐신과 이와타 카나에(岩田鼎)가 촬영했다.

여기엔 박종인 기자도 동의했다.

“‘조선이 얼마나 더럽고 잔인한 곳인가, 우리가 개화시켜주겠다.’ 일본이 대한제국의 미개함을 강조하기 위해 처형 장면을 보여주기식 이벤트로 이용하고 활용할 수도 있었을 겁니다. 다만 일본이 처형에 개입하고 남긴 기록이라고 볼 수는 없습니다. 1909년에 일본이 ‘남한폭도대토벌 작전’이라는 걸 벌입니다. 의병들을 체포해 처형합니다. 어디에서 체포했고 처형했는지 재판 기록을 다 남겨놓습니다. 일본군 입장에선 나쁜 놈들을 처형했으니 떳떳하게 기록을 남긴 거죠. 일본은 자신들이 개입한 처형엔 기록을 남겨놓았습니다. 집단 교수형 사진과 관련해선 일본 측의 기록이 없습니다.”

넷째, 사진 속 처형자들의 숫자는 12명일까? 박 기자는 12명으로 추측했다. 근거는 《사법품보(司法稟報)》의 기록이다. 《사법품보》는 조선 고종 후반, 근대적 사법체계가 개편된 후 작성된 사법 관련 공문서첩이다. 재판소에서 법부(法部)로 보낸 보고서와 질품서(質稟書·상부에 질의하는 문서), 진술서, 판결문 등을 모아놨다.

“사형은 고종의 재가(裁可) 사항이기 때문에 이게 경성에서 찍은 사진이라는 전제하에, 국장 기간의 처형 보고를 뒤져봤습니다. 1904년 3월 15일에 강도범 27명 가운데 한성재판소 관할 죄수 12명을 처형한다는 보고가 있었어요. 인원 규모가 유사하니 이 사건이 아닐까 추정을 한 겁니다.”

이 소장은 12명으로 단정 지을 수 없다고 말했다.

“사진에 보면 시신들이 겹쳐져 있어서 인원을 제대로 세기 힘듭니다. 나무 장대에 매달린 끈을 기준으로 보면 13명, 혹은 14명으로 보이기도 합니다.”

기자가 보기에도 12명이라 하기엔 줄의 숫자가 다소 애매해 보였다.

사진 촬영 장소는 대구?

다섯 번째 의문은, 처형 장소가 어디인가 하는 점이다. 군중 속에 외국인이 여럿 있다는 점, 배경에 초가지붕이 보인다는 점 외엔 별다른 장소적 특징이 보이지 않는다. 한양일까?

박 기자의 말이다.

“12명을 처형했던 날짜의 《승정원일기》를 봤더니 그날 한양이 흐렸답니다. 그런데 사진을 보면 양산을 쓸 정도로 햇빛이 강렬하거든요.”

혹시 대구는 아닐까. 《대구물어(大邱物語)》라는 책이 있다. 1904년 대구에 정착해 대구신문사 사장을 한 가와이 아사오(河井朝雄)가 쓴 책이다. ‘물어(物語)’는 일본어로 모노가타리, 즉 ‘이야기’를 뜻한다. 대구물어에 이런 대목이 나온다.

〈내가 처음 사형 집행을 목격한 것은 1903년 10월이었다. 서부시장 중앙에 소나무로 된 통나무 형구를 대충 갖추어 놓고 담당 관리와 죄인이 오자 사형 선고문을 공시했다. 곧 교수형에 처할 죄인에게 곤장 20대를 친 후 여자부터 시작해 차례대로 7명을 처형했다. 그다음에 사형 집행을 목격한 것은 1904년 5월인가 6월이었다. 한 번에 15명씩, 3일에 걸쳐 총 45명을 처형했는데 이때는 곤장을 치지 않았다. 15명을 일렬로 교수형에 처하는 광경에 형언할 수 없을 정도로 기분이 안 좋았다. 지금도 그때를 떠올리면 마음이 안 좋다. 독자 여러분이 만일 당시 광경을 보고 싶다면 대구에 왔을 때 이사카와사진관에 가면 된다.〉

그렇다면 1904년, 1905년 당시 대구에는, 사진에 등장하는 것처럼 양산을 쓴 외국 여성들과 일본식 모자를 쓴 일본인들이 살고 있었을까. 몇 년 후 프랑스 무관 바이람에게 자신이 찍은 사진을 건네줄 법한 프랑스인이 대구에 살고 있었을까.

의병 처형은 아니다

|

| 이돈수(왼쪽) 한국해연구소 소장과 박종인 《조선일보》 기자. |

참고로 고종은 청일 전쟁 이후 조선에서 일본 세력을 견제하고, 왕실을 보호해줄 세력을 찾기 위해 천주교 주교를 가까이하기도 했다. 뮈텔 주교다. 고종 임금의 어머니 부대부인 민씨(1818~1898년)와 고종의 딸인 덕혜옹주는 천주교 영세를 받기도 했다.

일본인은 어떨까. 1905년 대구실업신보사가 《대구안내》라는 일본어 책을 출간했다. 대구를 찾는 일본인을 위한 안내서다. 여기에 이렇게 쓰여 있다.

〈대구는 남한의 대도회지이다. 부산을 일본의 고베항(神戶港)에 비유한다면 대구는 오사카(大阪)나 나고야(名古屋)에 해당한다. 한국 경영에 임하려는 사람이라면 대구를 반드시 시찰해야 한다. 앞서 경부선 철도가 완전히 개통되면서 대구에 사는 일본인이 나날이 늘어나고 있고, 대구의 급격한 발전은 거주하는 사람들 스스로 놀라움을 금치 못할 정도다. 대구의 일본인은 실로 급격히 증가하고 있다. 1905년 3월 말 현재 거류민회(居留民會) 조사에 따르면 남자 683명, 여자 417명으로 총 1100명이고 호수는 319호이다. 그러나 조사 이후에도 매일같이 증가해 지금은 약 1500명에 이르렀다.〉

대구에는 일본인들이 차린 사진관도 여러 곳이 들어섰다. 《대구물어》에 등장하는 이시카와사진관을 비롯해, 모리타사진관, 동양헌사진관, 다무라사진관 등이다.

1904년과 1905년 대구에 프랑스인들과 꽤 많은 수의 일본인이 거주하고 있었다는 점을 확인할 수 있다. 이 소장은 《대구물어》에 기록된 내용과 사진을 둘러싼 수집가들의 증언에 기초해 문제의 ‘집단 처형’ 사진이 대구에서 대한제국 관리에 의해 시행된 처형 사건으로 보인다는 의견을 피력했다.

결론적으로 이돈수 소장과 박종인 기자 모두, 순국선열추념탑의 ‘의병 처형’ 장면의 모티브인 집단 처형 사진이 의병 처형은 아니라는 점에 동의했다. 배경이 한양이든 대구든 말이다.

지난 세월 동안 ‘토착 왜구’니 ‘친일 청산’을 외쳐온 이들은 대한제국의 집단 교수형 사진을 두고, 일제의 의병 처형 사진이라는 주장을 재생산해왔다. 서울시는 1992년 당시 추념탑 제작에 총 6억원을 썼다. 예산이 얼마가 들었든 그것보다 더 중요한 점은, 어쩌면 지난 32년간 우리는 의병이 아닌 범죄자의 처형 장면을 기려왔을지도 모른다는 사실이다. 침몰 중인 대한제국의 한 장면을, 망국의 한(恨)인 양 떠받들어 왔는지도 모른다는 사실이다.⊙