⊙ 호모 사피엔스가 아프리카에서 출현한 뒤 점차 다른 모든 인종을 대체한 ‘아웃 오브 아프리카’說

⊙ ‘다지역 진화설’ 혹은 ‘다지역 연계론’… 호모 에렉투스 시절로 추정하는 약 100만 년 전부터 ‘아웃 오브 아프리카’ 가능성

⊙ 舊인류(네안데르탈인, 베이징 猿人, 자바 猿人)가 독립적인 다양한 거주지에서 半독립적으로 진화

⊙ 직립 보행 대형 유인원이 아프리카보다 앞서 1200만 년 전 유럽에 살았다?

⊙ “진화 역사는 완전 대체나 單線 행진이 아니라, 서로 얽혀가며 흘러가는 강물처럼 이어져”

⊙ ‘다지역 진화설’ 혹은 ‘다지역 연계론’… 호모 에렉투스 시절로 추정하는 약 100만 년 전부터 ‘아웃 오브 아프리카’ 가능성

⊙ 舊인류(네안데르탈인, 베이징 猿人, 자바 猿人)가 독립적인 다양한 거주지에서 半독립적으로 진화

⊙ 직립 보행 대형 유인원이 아프리카보다 앞서 1200만 년 전 유럽에 살았다?

⊙ “진화 역사는 완전 대체나 單線 행진이 아니라, 서로 얽혀가며 흘러가는 강물처럼 이어져”

- 서울 서대문 자연사박물관을 찾은 초청 관람객들이 인류의 진화를 설명한 전시물을 관람하고 있다. 사진=조선DB

인류(人類)의 기원을 두고 몇 가지 설이 존재한다. 지금까지 가장 영향력이 컸던 설은 ‘아프리카 기원(Out of Africa)’설이었다. 인류의 가장 오랜 직계 조상인 오스트랄로피테쿠스 화석이 나온 곳이 아프리카다. 이 화석 인류가 400만~230만 년 전에 세계에서 두 번째로 큰 검은 대륙에서 살았을 것으로 추정한다.

이후 현생 인류의 직계 조상인 호모 사피엔스(30만 년~현재)가 아프리카에서 출현한 뒤 점차 다른 모든 인종을 대체했다는 것이 고(古)인류학의 탄탄한 정설이다. 호모 사피엔스를 통한 ‘완전 대체설’ 혹은 ‘이주 교체설’의 바탕에 아프리카 기원설이 자리 잡고 있다. 인간과 가장 닮은 이 호모닌[계통상 침팬지보다 호모 사피엔스에 가까운 모든 영장류를 포함하는 군(群)]은 아프리카에서 시작해 정처 없이 길을 떠나 유럽과 중동을 거쳐 아시아, 그리고 북극을 건너 남아메리카에까지 도달해 정착했다.

진화사로 볼 때 오스트랄로피테쿠스→호모 하빌리스→호모 에렉투스→호모 사피엔스라는 단선(單線) 진화론이 20세기 중반까지 바위처럼 굳게 자리했다. 대개의 40~50대 이상 한국인들은 역사 수업 시간에 이 같은 교육을 받고 자랐다.

대표적으로 ‘우리 시대의 지성’이라 불리던 이어령(李御寧· 1933~2022년) 선생이 ‘아웃 오브 아프리카’ 기원설을 신뢰했다.

이어령의 ‘아웃 오브 아프리카’

최초의 인류 조상은 모든 것이 풍족한 아프리카 열대우림에서 오랑우탄이나 고릴라, 침팬지 같은 유인원과 다툴 일 없이 잘 살았다. 풍족한 열매가 열리고 숲이 우거져 뜨거운 태양을 피할 수 있었고, 숲속에 숨어버리면 사자나 표범, 하이에나 같은 맹수의 공격도 피할 수 있었다.

그런데 우뚝 솟은 산과 해면의 상승으로 우림이었던 공간이 별안간 초원으로 바뀌게 되었다. 지구 맨틀이 좌우로 움직이면서 화산 활동이 활발해져 협곡이나 산맥, 그리고 지금의 아프리카 동부에선 거대한 에티오피아 고원이 생겨나게 되었다.

인간은 두 가지 중 하나를 선택해야 했다. 밀림에 그냥 남느냐, 초원으로 떠나느냐. 침팬지 같은 대부분의 영장류는 밀림을 택했다. 초원엔 싱싱한 사철 열매가 없고, 맹수의 공격도 피할 수 없으니까. 그러나 인간은 다른 선택을 했다. 미지의 공간으로 삶의 경로를 택해 기꺼이 나그네가 되었다. 사실 인간은 천성적으로 이주자이다. 떠남과 정착, 헤어지고 흩어진 뒤 이어지는 또 다른 만남은 시대를 막론하고 인간 행동의 일부였고 본능이었다.

한용운(韓龍雲·1879~1944년)의 시 ‘님의 침묵’에서 말하는 ‘회자정리 거자필반(會者定離 去者必返)’을 떠올려보라. 만나는 사람은 헤어짐이 정해져 있고, 떠난 사람은 반드시 만나게 되어 있다.

비록 피부색에 따른 인류 기원의 구분이 매우 제한적이지만, 코카소이드(Caucasoid), 몽골로이드(Mongoloid), 니그로이드(Negroid)는 아프리카에서 시작된 인류 대장정의 루트에 근거한다. 백인을 뜻하는 코카소이드는 ‘캅카스 산맥까지 이른 사람들’이라는 뜻이다. 캅카스를 과거엔 코카서스라고 불렀다. 성경 창세기에서 대홍수가 끝나고 노아의 방주가 도달한 곳, 방주 안의 비둘기가 날아가 간난잎(올리브 잎)을 따온 곳이 바로 캅카스(코카서스) 산맥의 아라랏산(5137m)이다. 코카소이드는 아프리카 대륙을 벗어나 유럽의 캅카스 산맥까지 다다른 인류로 지금의 유럽 백인들이다.

동양인을 뜻하는 몽골로이드는 코카소이드보다 더 먼 길의 여정을 택한 인류다. 몽골로이드는 두 갈래로 나뉘는데 7만 년 전부터 남쪽으로 이동하면서 현재의 중국을 거쳐 남방 루트를 택해 일본까지 간 몽골로이드를 ‘고(古)몽골로이드(남방계)’라고 부른다.

이들 외에 약 4만 년 전 시베리아 북쪽으로 올라가, 신빙하기에 바이칼호(湖) 근처에 갇힌 채 혹독한 추위를 견디며 살아남은 사람들이 있었다. 바로 ‘신(新)몽골로이드(북방계)’다. 그들은 추위를 견디려 코는 더 낮아지고, 눈두덩은 두꺼워지는 진화를 택했다. 그리하여 한국인의 얼굴은 쌍꺼풀이 없는 두툼한 눈, 튀어나온 광대뼈, 납작한 코를 갖게 되었다. 살을 에는 혹한 속에서도 살아남을 수 있었던 비결이다. 이어령 선생은 “몽골로이드야말로 ‘아웃 오브 아프리카’ ‘탈(脫)아프리카’를 택한 인류의 조상 중에서도 가장 긴 여정을 택한 인류”라고 했다.

‘다지역 진화설’ 혹은 ‘다지역 연계론’

‘아웃 오브 아프리카’에 대응해 또 다른 기원설로 ‘다지역 진화설’ 혹은 ‘다지역 연계론’이 제기되었다.

호모 사피엔스가 지구를 ‘정복’하기 이전에, 그러니까 호모 에렉투스 시절로 추정하는 약 100만 년 전부터 ‘아웃 오브 아프리카’가 이루어졌다는 주장이다. 이를 1차 아프리카 탈출이라 부른다. 현생 인류인 호모 사피엔스가 탈아프리카 이후 네안데르탈인을 포함한 당시 전 세계의 모든 ‘호미닌’을 대체한 것을 2차 아프리카 탈출이라 구분해 부른다.

다지역 진화설은 2차 아프리카 탈출을 거의 언급하지 않는다. 대신 현생 인류는 구(舊)인류(유라시아에서는 네안데르탈인, 중국 베이징과 인도네시아 자바에서는 호모 에렉투스)가 독립적인 다양한 거주지에서 반(半)독립적으로 진화한 것이라고 주장한다.

그러다 인접한 지역의 무리와 이종교배(異種交配)가 이뤄져, 결국 모든 ‘호미닌’을 차례로 받아들여(혹은 멸종시켜) 오랜 세월에 걸쳐 한 종(種)의 현생 인류로 연속적인 유전자 확산을 이뤄냈다는 시각이다.

20세기 중반만 하더라도 네안데르탈인은 완전히 사라지고 현생 인류인 호모 사피엔스만이 유일하게 생존했다는 주장이 대세였다. 네안데르탈인은 늦어도 50만 년 전에 유라시아에서 살기 시작한 사람 속(屬·호모)이며 4만 년 전에 멸종되었다. 멸종 이유는 호모 사피엔스와의 경쟁에 의해 절멸(絕滅)했다는 게 통설이었다. 두 존재에 대한 유전적 교배 혹은 교류 가능성은 오랫동안 부정되었다.

이 같은 주장의 근거는 ‘제노그래픽 프로젝트(Genographic Project)’를 이끈 스펜서 웰스(Spencer Wells) 박사팀이 지난 1987년 DNA 연구를 통해 뒷받침했다. 사람의 ‘미토콘드리아 DNA(mtDNA)’가 모계(母系)를 통해서만 전해진다는 사실에서 출발해 현 인류의 가계도를 거슬러 올라가 보니 현생 인류의 근원지가 아프리카 대륙이고, ‘미토콘드리아 이브(Eve)’인 한 여성이 인류의 공통 조상이 된다는 것을 밝혀냈다. 이 연구에서 네안데르탈인 유전자는 발견할 수 없었다.

이로부터 10년 뒤인 1997년 네안데르탈인의 화석이 발견되었다. 이 화석에서 DNA 조각(유전자)을 조사했더니 현생 인류인 호모 사피엔스와의 접점이 드러나지 않았다. 당시만 해도 DNA 표본수가 많지 않았다. 이후 네안데르탈인의 화석이 계속 출토되었는데 2006년 네안데르탈인의 미토콘드리아 DNA 개체수 100만 개를 다시 분석했다. 역시 둘 사이에 상관관계가 없다는 결론이 내려져 호모 사피엔스가 네안데르탈인을 멸종시켰을 가능성이 한층 커졌다.

그러나 연구를 이어가면서 절멸설에 금이 가기 시작했다. 2010년 5월 《사이언스(Science)》에 실린 연구논문에 현생 인류 DNA의 1~4% 정도가 네안데르탈인의 유전자와 비슷하며 우리 현생 인류의 면역체계 감염 반응 등과도 연관성을 보인다는 사실이 밝혀져 충격과 놀라움을 주었다.

이 연구는 독일 막스플랑크 진화인류학연구소 소속 스웨덴 출신의 스반테 페보(Svante Erik Paabo) 박사가 진행했는데 이 공로로 2022년 노벨 생리의학상을 수상했다. 페보 박사는 4만 년 전의 네안데르탈인 유골에서 DNA 미세 조각을 읽고 연결하는 방법을 기적적으로 찾아냈다.

네안데르탈인은 사라진 게 아니라 우리 안에 녹아들었다

페보 박사는 유라시아에 사는 사람들, 특히 유럽인의 1~4%가 네안데르탈인의 유전자를 갖고 있고, 아프리카 일부 지역만 빼고 현생 인류 대부분 DNA 속에는 네안데르탈인의 유전자가 2% 정도 섞인 것을 알아냈다. “네안데르탈인이 사라진 게 아니라 우리 안에 녹아들었다”는 사실을 밝혀낸 것이다. 둘이 이종교배했다는 사실은, 두 생명체가 생물학적으로 교배할 수 있을 만큼 충분히 가까웠을 것이라는 견해에 기반을 둔다.

페보 박사팀은 또 시베리아 알타이 산맥의 데니소바 동굴에서 4만 년 전 손가락 골편 채취를 통해 현생 인류인 호모 사피엔스와 교류한, 생물학적으로 표현해 이종교배한 데니소바인(호모 데니소바)의 존재를 처음 발견했다. 네안데르탈인과는 또 다른 사람종(種)이며 인간과 가장 가까운 존재인 데니소바인의 실체가 드러난 것이다. 페보 박사는 아시아의 남부 및 동부에 사는 사람의 DNA에 데니소바인의 DNA가 6%나 들어 있다는 점도 밝혀냈다.

실바나 콩데미와 프랑수아 사바티에가 펴낸 《내 형제 네안데르탈인》(정수민 옮김, 2023)에 따르면 네안데르탈인과 호모 사피엔스는 서로 유전자를 교배 및 혼합할 수 있었고, 네안데르탈인은 이종교배에 의한 소멸을 겪었을 것이라고 분석했다. 좀 더 구체적으로 네안데르탈인은 왜 사라졌는지에 대해 두 가지 가설이 존재한다.

첫 번째 가설은 네안데르탈인이 다수의 사피엔스와 혼합되어 점차 사라졌을 가능성이다. 이때 사피엔스 여성과 네안데르탈인 남성의 결합 가능성은 낮아 보인다. 사피엔스 남성은 네안데르탈인 여성을 자신의 부족에 통합해 부족을 강화했을 것이다. 이럴 경우 네안데르탈인 남성의 개체수는 줄어들 수밖에 없었으리라.

두 번째 가설은 네안데르탈인의 아주 적은 인구수, 그들의 낮은 인구 통계가 생존과 혁신 능력에 영향을 미쳤을 것으로 보는 시각이다. 네안데르탈인이 남긴 빈 공간을 아프리카에서 떠나 유럽에 정착한 호모 사피엔스가 차지했을 가능성이 높다는 것이다. 이 경우 서로 간의 만남에서 일어난 폭력을 배제하거나 또는 입증할 수 없다면 서로에게 유익한 상호작용이 발생했을 개연성이 높다.

네안데르탈인을 둘러싼 두 가설

다지역 연계설 이론은 대표적으로 독일의 인류학자 프란치 바이덴라이히(Franz Weidenreich) 등이 주장했다. 1940년대 미국으로 건너간 그는 호모 사피엔스와 다른 개체군이, 동일한 형태인 호모 에렉투스(아프리카와 유라시아에 거주하던)와 서로 독립적으로 진화했다고 생각했다. 그는 또 호모 사피엔스가 다른 유인원을 압도하는 인종적 위계 질서를 신봉하지 않았다.

또 다른 학자로 미국 미시간대 고인류학자 밀포드 울포프(Milford Wolpoff)가 있다. 그는 200만 년 전 호모닌이 아프리카를 떠나 유럽의 네안데르탈인, 아시아의 호모 에렉투스[자바 원인(猿人)과 베이징 원인], 그리고 틀림없이 인도나 그 밖의 지역에까지 영향을 미쳤을 것으로 보았다. 유전적 흐름으로 연결된 모든 인류가 각자의 지역에서 각각 진화하여 현대 사피엔스까지 흘러갔다는 주장이 많은 고고학자와 인류학자들을 고무시켰다.

이런 유골 화석의 증거들이 스페인의 시마 데 로스 우에소스 동굴, 남아프리카공화국의 스테르크폰테인 동굴, 조지아의 드마니시, 인도네시아의 플로레스섬 등지에서 발견돼 많은 연구 성과들이 축적되었다.

지난 2003년 인도네시아 플로레스섬에서 플로(호모 플로레시엔시스·Homo floresiensis), 남아공에서 호모 날레디가 발견돼 큰 논쟁이 벌어졌다.

플로는 영화 〈반지의 제왕〉(2003)에 나오는 작은 키의 호빗족을 연상시키는 겉모습 탓에 ‘호빗’이라는 별칭이 붙었다. 플로는 호모 사피엔스보다 작은 머리에 키도 작았다. ‘루시’로 알려진 1974년 에티오피아의 하다르 계곡에서 발견된 ‘오스트랄로피테쿠스 아파렌시스(Australopithecus afarensis)’ 원인의 뇌용량이 420cc, 키가 100cm인 것과 비교해 플로는 뇌용량이 380cc, 키 또한 100cm로 자그마했다. 참고로 성인은 1300~1400cc, 신생아는 350~400cc, 돌 때 800cc 정도다.

다양한 지역에서 발견된 유골 화석들

350만~300만 년 전 아프리카에서 나옴 직한 사람(루시)이 인도네시아에서 5만 년 전에 나왔다는 사실이 고고학계에 큰 놀라움을 주었다. 특히 인도네시아는 아프리카에서 1만km나 떨어져 있다.

이후 작은 키와 작은 뇌용량을 둘러싸고 학자들끼리 10여 년간 “예외적이고 병리적인 돌연변이냐, 아니냐”를 두고 격렬한 논쟁이 벌어졌다. 그러다 2016년 이보다 더 작은 턱뼈 조각이 발견되어 병에 걸린 현생 인류가 아니라 제3의 ‘작은’ 인류로 보는 시각이 많아졌다. 이 플로가 호모 사피엔스와 섞여서(이종교배해) 살아온 유전자가 있을 가능성도 존재한다.

과거 통설에서 인류는 호모 에렉투스의 단계 이전에는 아프리카를 벗어나지 않았다는 시각이었지만, 그전부터 이미 아프리카를 벗어나 동남아시아 등의 여러 지역으로 진출했을 가능성이 보다 다양한 지역에서 제기되고 있다. 플로가 이 같은 견해를 강화시켰다.

또 다른 가능성 중의 하나가 1929년 12월 2일 중국 베이징에서 남서쪽으로 50km 떨어진 저우커우뎬(周口店) 지역에서 발견된 ‘베이징 원인’(원숭이와 인간의 중간단계)이다. (처음 발견은 1921년 무렵이었다.) 베이징 원인은 그 유골로 볼 때 50만 년 전 직립 원인인 호모 에렉투스로 판명이 났다. 원숭이에 보다 가까웠던 200만 년 전 오스트랄로피테쿠스류, 30만 년 전 현생 인류인 호모 사피엔스 사이의 중간 존재로 당시 베이징 원인을 세계 고고학계가 흥미롭게 바라봤다.

유럽 기원설과 아시아 기원설까지

베이징 원인의 발견보다 앞서 네덜란드 군의관 외젠 뒤부아가 1891년 인도네시아 자바섬에서 찾은 자바 원인도 존재한다. 자바 원인은 넓적다리뼈, 두개골, 치아 등을 조립한 결과, 직립 보행을 했음이 밝혀졌는데 10만 년 전에 멸종한 것으로 파악되었다. 자바 원인이 호모 에렉투스로 공식 분류된 것은 1980년에 이르러서다.

또한 현생 인류의 조상이 아프리카가 아닌 유럽이나 아시아에서 기원했다는 가설이 새롭게 제기된 상태다. 폭넓은 지지를 받고 있지는 않으나 다양한 가능성을 열어두고 논의가 이어지고 있다.

독일 튀빙겐대 고생물학자이자 고기후학자인 마들렌 뵈메(Madeleine Böhme)는 2019년 11월 《네이처(Nature)》에 실린 논문(〈A new Miocene ape and locomotion in the ancestor of great apes and human〉)을 통해 인류의 가장 중요한 특징 가운데 하나인 직립 보행을 한 대형 유인원이 아프리카보다 500만 년 앞선 무려 1200만 년 전 유럽에서 살았다고 주장했다. 이제까지 가장 오래된 고인류는 중앙아프리카 차드에서 발견된 700만 년 전 사헬란트로푸스였다. 또 아프리카에서 발견된 호모닌 중에서 가장 오래된 고인류 화석이 약 280만 년 전의 것으로 추정하고 있으니 ‘1200만 년설’은 매우 충격적이다.

아시아 기원설은 주로 중국의 고인류학자들이 뒷받침하고 있다. 중국과학원 광저우 지구화학연구소의 연구자들이 2018년 7월 《네이처》에 발표한 논문(〈Hominin occupation of the Chinese Loess Plateau since about 2.1 million years ago〉)을 통해 약 212만 년 전의 석기가 발견되었다고 주장했다. 이 논문은 구인류의 아시아 대륙 진출 시기와 경로에 대한 기존 이론을 재고하게 하는 중요한 담론을 담고 있다.

공동연구자인 로빈 덴넬 영국 엑세터대 고고학과 교수는 “인류가 아프리카를 조기에 벗어난 시점을 다시 생각해야 할 것”이라고 말했다. 덴넬 교수는 호모닌 인류가 아프리카가 아닌 아시아에서 기원했다는 ‘아시아 기원설’을 주장한다.(《동아사이언스》 2018년 7월 12일 자 기사 〈중국에서 210만 년 전 석기 발견… ‘아시아 최초의 인류’ 정설 바뀌나〉 참조)

최근의 연구 성과는…

다지역 연계론의 입장에서 현생 인류(호모 사피엔스)와 인류 집단 사이에서 보이는 형질적인 연속성은 유전적 교류의 증거다. 둘은 서로 다른 종이 아니었다.

20세기 후반 들어 미토콘드리아 유전자 분석, 기후학과 지질학 등 최신 연구에 힘입어 인류 진화는 훨씬 더 다양하고 풍부한 모습을 드러내고 있다. 진화의 역사는 완전 대체나 단선 행진으로 이뤄진 게 아니라 서로 얽혀가며 흘러가는 강물에 비유할 수 있다.

세계적 석학인 미국 캘리포니아 리버사이드대 인류학과 이상희 교수는 “21세기 고인류학이 지향하는 모델은 브래드 피트가 주연했던 영화 〈흐르는 강물(A River Runs Through It)〉처럼 마치 강이 갈라졌다 합쳐지고 갈라졌다 합쳐지듯 계속 혼종이 일어났을 것”이라고 강조한다.⊙

이후 현생 인류의 직계 조상인 호모 사피엔스(30만 년~현재)가 아프리카에서 출현한 뒤 점차 다른 모든 인종을 대체했다는 것이 고(古)인류학의 탄탄한 정설이다. 호모 사피엔스를 통한 ‘완전 대체설’ 혹은 ‘이주 교체설’의 바탕에 아프리카 기원설이 자리 잡고 있다. 인간과 가장 닮은 이 호모닌[계통상 침팬지보다 호모 사피엔스에 가까운 모든 영장류를 포함하는 군(群)]은 아프리카에서 시작해 정처 없이 길을 떠나 유럽과 중동을 거쳐 아시아, 그리고 북극을 건너 남아메리카에까지 도달해 정착했다.

진화사로 볼 때 오스트랄로피테쿠스→호모 하빌리스→호모 에렉투스→호모 사피엔스라는 단선(單線) 진화론이 20세기 중반까지 바위처럼 굳게 자리했다. 대개의 40~50대 이상 한국인들은 역사 수업 시간에 이 같은 교육을 받고 자랐다.

대표적으로 ‘우리 시대의 지성’이라 불리던 이어령(李御寧· 1933~2022년) 선생이 ‘아웃 오브 아프리카’ 기원설을 신뢰했다.

이어령의 ‘아웃 오브 아프리카’

최초의 인류 조상은 모든 것이 풍족한 아프리카 열대우림에서 오랑우탄이나 고릴라, 침팬지 같은 유인원과 다툴 일 없이 잘 살았다. 풍족한 열매가 열리고 숲이 우거져 뜨거운 태양을 피할 수 있었고, 숲속에 숨어버리면 사자나 표범, 하이에나 같은 맹수의 공격도 피할 수 있었다.

그런데 우뚝 솟은 산과 해면의 상승으로 우림이었던 공간이 별안간 초원으로 바뀌게 되었다. 지구 맨틀이 좌우로 움직이면서 화산 활동이 활발해져 협곡이나 산맥, 그리고 지금의 아프리카 동부에선 거대한 에티오피아 고원이 생겨나게 되었다.

인간은 두 가지 중 하나를 선택해야 했다. 밀림에 그냥 남느냐, 초원으로 떠나느냐. 침팬지 같은 대부분의 영장류는 밀림을 택했다. 초원엔 싱싱한 사철 열매가 없고, 맹수의 공격도 피할 수 없으니까. 그러나 인간은 다른 선택을 했다. 미지의 공간으로 삶의 경로를 택해 기꺼이 나그네가 되었다. 사실 인간은 천성적으로 이주자이다. 떠남과 정착, 헤어지고 흩어진 뒤 이어지는 또 다른 만남은 시대를 막론하고 인간 행동의 일부였고 본능이었다.

한용운(韓龍雲·1879~1944년)의 시 ‘님의 침묵’에서 말하는 ‘회자정리 거자필반(會者定離 去者必返)’을 떠올려보라. 만나는 사람은 헤어짐이 정해져 있고, 떠난 사람은 반드시 만나게 되어 있다.

비록 피부색에 따른 인류 기원의 구분이 매우 제한적이지만, 코카소이드(Caucasoid), 몽골로이드(Mongoloid), 니그로이드(Negroid)는 아프리카에서 시작된 인류 대장정의 루트에 근거한다. 백인을 뜻하는 코카소이드는 ‘캅카스 산맥까지 이른 사람들’이라는 뜻이다. 캅카스를 과거엔 코카서스라고 불렀다. 성경 창세기에서 대홍수가 끝나고 노아의 방주가 도달한 곳, 방주 안의 비둘기가 날아가 간난잎(올리브 잎)을 따온 곳이 바로 캅카스(코카서스) 산맥의 아라랏산(5137m)이다. 코카소이드는 아프리카 대륙을 벗어나 유럽의 캅카스 산맥까지 다다른 인류로 지금의 유럽 백인들이다.

동양인을 뜻하는 몽골로이드는 코카소이드보다 더 먼 길의 여정을 택한 인류다. 몽골로이드는 두 갈래로 나뉘는데 7만 년 전부터 남쪽으로 이동하면서 현재의 중국을 거쳐 남방 루트를 택해 일본까지 간 몽골로이드를 ‘고(古)몽골로이드(남방계)’라고 부른다.

이들 외에 약 4만 년 전 시베리아 북쪽으로 올라가, 신빙하기에 바이칼호(湖) 근처에 갇힌 채 혹독한 추위를 견디며 살아남은 사람들이 있었다. 바로 ‘신(新)몽골로이드(북방계)’다. 그들은 추위를 견디려 코는 더 낮아지고, 눈두덩은 두꺼워지는 진화를 택했다. 그리하여 한국인의 얼굴은 쌍꺼풀이 없는 두툼한 눈, 튀어나온 광대뼈, 납작한 코를 갖게 되었다. 살을 에는 혹한 속에서도 살아남을 수 있었던 비결이다. 이어령 선생은 “몽골로이드야말로 ‘아웃 오브 아프리카’ ‘탈(脫)아프리카’를 택한 인류의 조상 중에서도 가장 긴 여정을 택한 인류”라고 했다.

‘다지역 진화설’ 혹은 ‘다지역 연계론’

|

| 현생 인류의 두개골(왼쪽)과 네안데르탈인의 두개골(오른쪽). 현생 인류와 네안데르탈인의 뇌 진화 방식은 유사하다고 한다. 사진=위키미디어커먼스 |

호모 사피엔스가 지구를 ‘정복’하기 이전에, 그러니까 호모 에렉투스 시절로 추정하는 약 100만 년 전부터 ‘아웃 오브 아프리카’가 이루어졌다는 주장이다. 이를 1차 아프리카 탈출이라 부른다. 현생 인류인 호모 사피엔스가 탈아프리카 이후 네안데르탈인을 포함한 당시 전 세계의 모든 ‘호미닌’을 대체한 것을 2차 아프리카 탈출이라 구분해 부른다.

다지역 진화설은 2차 아프리카 탈출을 거의 언급하지 않는다. 대신 현생 인류는 구(舊)인류(유라시아에서는 네안데르탈인, 중국 베이징과 인도네시아 자바에서는 호모 에렉투스)가 독립적인 다양한 거주지에서 반(半)독립적으로 진화한 것이라고 주장한다.

그러다 인접한 지역의 무리와 이종교배(異種交配)가 이뤄져, 결국 모든 ‘호미닌’을 차례로 받아들여(혹은 멸종시켜) 오랜 세월에 걸쳐 한 종(種)의 현생 인류로 연속적인 유전자 확산을 이뤄냈다는 시각이다.

20세기 중반만 하더라도 네안데르탈인은 완전히 사라지고 현생 인류인 호모 사피엔스만이 유일하게 생존했다는 주장이 대세였다. 네안데르탈인은 늦어도 50만 년 전에 유라시아에서 살기 시작한 사람 속(屬·호모)이며 4만 년 전에 멸종되었다. 멸종 이유는 호모 사피엔스와의 경쟁에 의해 절멸(絕滅)했다는 게 통설이었다. 두 존재에 대한 유전적 교배 혹은 교류 가능성은 오랫동안 부정되었다.

이 같은 주장의 근거는 ‘제노그래픽 프로젝트(Genographic Project)’를 이끈 스펜서 웰스(Spencer Wells) 박사팀이 지난 1987년 DNA 연구를 통해 뒷받침했다. 사람의 ‘미토콘드리아 DNA(mtDNA)’가 모계(母系)를 통해서만 전해진다는 사실에서 출발해 현 인류의 가계도를 거슬러 올라가 보니 현생 인류의 근원지가 아프리카 대륙이고, ‘미토콘드리아 이브(Eve)’인 한 여성이 인류의 공통 조상이 된다는 것을 밝혀냈다. 이 연구에서 네안데르탈인 유전자는 발견할 수 없었다.

|

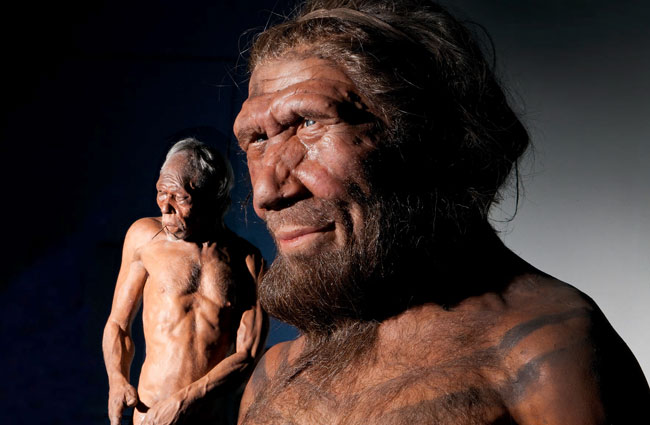

| 영국 자연사박물관에 있는 네안데르탈인(오른쪽)과 호모 사피엔스(왼쪽) 모형. 사진=영국 자연사박물관 |

그러나 연구를 이어가면서 절멸설에 금이 가기 시작했다. 2010년 5월 《사이언스(Science)》에 실린 연구논문에 현생 인류 DNA의 1~4% 정도가 네안데르탈인의 유전자와 비슷하며 우리 현생 인류의 면역체계 감염 반응 등과도 연관성을 보인다는 사실이 밝혀져 충격과 놀라움을 주었다.

이 연구는 독일 막스플랑크 진화인류학연구소 소속 스웨덴 출신의 스반테 페보(Svante Erik Paabo) 박사가 진행했는데 이 공로로 2022년 노벨 생리의학상을 수상했다. 페보 박사는 4만 년 전의 네안데르탈인 유골에서 DNA 미세 조각을 읽고 연결하는 방법을 기적적으로 찾아냈다.

네안데르탈인은 사라진 게 아니라 우리 안에 녹아들었다

|

| 유전학자 스반테 페보. 2022 노벨 생리의학상을 수상했다. 사진=연합뉴스 |

페보 박사팀은 또 시베리아 알타이 산맥의 데니소바 동굴에서 4만 년 전 손가락 골편 채취를 통해 현생 인류인 호모 사피엔스와 교류한, 생물학적으로 표현해 이종교배한 데니소바인(호모 데니소바)의 존재를 처음 발견했다. 네안데르탈인과는 또 다른 사람종(種)이며 인간과 가장 가까운 존재인 데니소바인의 실체가 드러난 것이다. 페보 박사는 아시아의 남부 및 동부에 사는 사람의 DNA에 데니소바인의 DNA가 6%나 들어 있다는 점도 밝혀냈다.

|

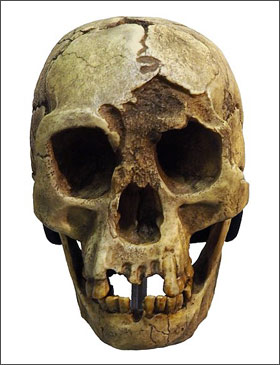

| 아프리카 에티오피아에서 발견된 최초의 호모 사피엔스 두개골. |

첫 번째 가설은 네안데르탈인이 다수의 사피엔스와 혼합되어 점차 사라졌을 가능성이다. 이때 사피엔스 여성과 네안데르탈인 남성의 결합 가능성은 낮아 보인다. 사피엔스 남성은 네안데르탈인 여성을 자신의 부족에 통합해 부족을 강화했을 것이다. 이럴 경우 네안데르탈인 남성의 개체수는 줄어들 수밖에 없었으리라.

두 번째 가설은 네안데르탈인의 아주 적은 인구수, 그들의 낮은 인구 통계가 생존과 혁신 능력에 영향을 미쳤을 것으로 보는 시각이다. 네안데르탈인이 남긴 빈 공간을 아프리카에서 떠나 유럽에 정착한 호모 사피엔스가 차지했을 가능성이 높다는 것이다. 이 경우 서로 간의 만남에서 일어난 폭력을 배제하거나 또는 입증할 수 없다면 서로에게 유익한 상호작용이 발생했을 개연성이 높다.

네안데르탈인을 둘러싼 두 가설

|

| 인도네시아 플로레스섬에서 발견된 호모 플로레시엔시스(Homo floresiensis) 두개골. |

또 다른 학자로 미국 미시간대 고인류학자 밀포드 울포프(Milford Wolpoff)가 있다. 그는 200만 년 전 호모닌이 아프리카를 떠나 유럽의 네안데르탈인, 아시아의 호모 에렉투스[자바 원인(猿人)과 베이징 원인], 그리고 틀림없이 인도나 그 밖의 지역에까지 영향을 미쳤을 것으로 보았다. 유전적 흐름으로 연결된 모든 인류가 각자의 지역에서 각각 진화하여 현대 사피엔스까지 흘러갔다는 주장이 많은 고고학자와 인류학자들을 고무시켰다.

이런 유골 화석의 증거들이 스페인의 시마 데 로스 우에소스 동굴, 남아프리카공화국의 스테르크폰테인 동굴, 조지아의 드마니시, 인도네시아의 플로레스섬 등지에서 발견돼 많은 연구 성과들이 축적되었다.

지난 2003년 인도네시아 플로레스섬에서 플로(호모 플로레시엔시스·Homo floresiensis), 남아공에서 호모 날레디가 발견돼 큰 논쟁이 벌어졌다.

플로는 영화 〈반지의 제왕〉(2003)에 나오는 작은 키의 호빗족을 연상시키는 겉모습 탓에 ‘호빗’이라는 별칭이 붙었다. 플로는 호모 사피엔스보다 작은 머리에 키도 작았다. ‘루시’로 알려진 1974년 에티오피아의 하다르 계곡에서 발견된 ‘오스트랄로피테쿠스 아파렌시스(Australopithecus afarensis)’ 원인의 뇌용량이 420cc, 키가 100cm인 것과 비교해 플로는 뇌용량이 380cc, 키 또한 100cm로 자그마했다. 참고로 성인은 1300~1400cc, 신생아는 350~400cc, 돌 때 800cc 정도다.

다양한 지역에서 발견된 유골 화석들

350만~300만 년 전 아프리카에서 나옴 직한 사람(루시)이 인도네시아에서 5만 년 전에 나왔다는 사실이 고고학계에 큰 놀라움을 주었다. 특히 인도네시아는 아프리카에서 1만km나 떨어져 있다.

이후 작은 키와 작은 뇌용량을 둘러싸고 학자들끼리 10여 년간 “예외적이고 병리적인 돌연변이냐, 아니냐”를 두고 격렬한 논쟁이 벌어졌다. 그러다 2016년 이보다 더 작은 턱뼈 조각이 발견되어 병에 걸린 현생 인류가 아니라 제3의 ‘작은’ 인류로 보는 시각이 많아졌다. 이 플로가 호모 사피엔스와 섞여서(이종교배해) 살아온 유전자가 있을 가능성도 존재한다.

과거 통설에서 인류는 호모 에렉투스의 단계 이전에는 아프리카를 벗어나지 않았다는 시각이었지만, 그전부터 이미 아프리카를 벗어나 동남아시아 등의 여러 지역으로 진출했을 가능성이 보다 다양한 지역에서 제기되고 있다. 플로가 이 같은 견해를 강화시켰다.

또 다른 가능성 중의 하나가 1929년 12월 2일 중국 베이징에서 남서쪽으로 50km 떨어진 저우커우뎬(周口店) 지역에서 발견된 ‘베이징 원인’(원숭이와 인간의 중간단계)이다. (처음 발견은 1921년 무렵이었다.) 베이징 원인은 그 유골로 볼 때 50만 년 전 직립 원인인 호모 에렉투스로 판명이 났다. 원숭이에 보다 가까웠던 200만 년 전 오스트랄로피테쿠스류, 30만 년 전 현생 인류인 호모 사피엔스 사이의 중간 존재로 당시 베이징 원인을 세계 고고학계가 흥미롭게 바라봤다.

유럽 기원설과 아시아 기원설까지

베이징 원인의 발견보다 앞서 네덜란드 군의관 외젠 뒤부아가 1891년 인도네시아 자바섬에서 찾은 자바 원인도 존재한다. 자바 원인은 넓적다리뼈, 두개골, 치아 등을 조립한 결과, 직립 보행을 했음이 밝혀졌는데 10만 년 전에 멸종한 것으로 파악되었다. 자바 원인이 호모 에렉투스로 공식 분류된 것은 1980년에 이르러서다.

또한 현생 인류의 조상이 아프리카가 아닌 유럽이나 아시아에서 기원했다는 가설이 새롭게 제기된 상태다. 폭넓은 지지를 받고 있지는 않으나 다양한 가능성을 열어두고 논의가 이어지고 있다.

독일 튀빙겐대 고생물학자이자 고기후학자인 마들렌 뵈메(Madeleine Böhme)는 2019년 11월 《네이처(Nature)》에 실린 논문(〈A new Miocene ape and locomotion in the ancestor of great apes and human〉)을 통해 인류의 가장 중요한 특징 가운데 하나인 직립 보행을 한 대형 유인원이 아프리카보다 500만 년 앞선 무려 1200만 년 전 유럽에서 살았다고 주장했다. 이제까지 가장 오래된 고인류는 중앙아프리카 차드에서 발견된 700만 년 전 사헬란트로푸스였다. 또 아프리카에서 발견된 호모닌 중에서 가장 오래된 고인류 화석이 약 280만 년 전의 것으로 추정하고 있으니 ‘1200만 년설’은 매우 충격적이다.

아시아 기원설은 주로 중국의 고인류학자들이 뒷받침하고 있다. 중국과학원 광저우 지구화학연구소의 연구자들이 2018년 7월 《네이처》에 발표한 논문(〈Hominin occupation of the Chinese Loess Plateau since about 2.1 million years ago〉)을 통해 약 212만 년 전의 석기가 발견되었다고 주장했다. 이 논문은 구인류의 아시아 대륙 진출 시기와 경로에 대한 기존 이론을 재고하게 하는 중요한 담론을 담고 있다.

공동연구자인 로빈 덴넬 영국 엑세터대 고고학과 교수는 “인류가 아프리카를 조기에 벗어난 시점을 다시 생각해야 할 것”이라고 말했다. 덴넬 교수는 호모닌 인류가 아프리카가 아닌 아시아에서 기원했다는 ‘아시아 기원설’을 주장한다.(《동아사이언스》 2018년 7월 12일 자 기사 〈중국에서 210만 년 전 석기 발견… ‘아시아 최초의 인류’ 정설 바뀌나〉 참조)

최근의 연구 성과는…

다지역 연계론의 입장에서 현생 인류(호모 사피엔스)와 인류 집단 사이에서 보이는 형질적인 연속성은 유전적 교류의 증거다. 둘은 서로 다른 종이 아니었다.

20세기 후반 들어 미토콘드리아 유전자 분석, 기후학과 지질학 등 최신 연구에 힘입어 인류 진화는 훨씬 더 다양하고 풍부한 모습을 드러내고 있다. 진화의 역사는 완전 대체나 단선 행진으로 이뤄진 게 아니라 서로 얽혀가며 흘러가는 강물에 비유할 수 있다.

세계적 석학인 미국 캘리포니아 리버사이드대 인류학과 이상희 교수는 “21세기 고인류학이 지향하는 모델은 브래드 피트가 주연했던 영화 〈흐르는 강물(A River Runs Through It)〉처럼 마치 강이 갈라졌다 합쳐지고 갈라졌다 합쳐지듯 계속 혼종이 일어났을 것”이라고 강조한다.⊙

| 축적되는 ‘우리 안의’ 네안데르탈인 연구 인류의 기원을 탐색하는 연구는 지금도 중단 없이 진행 중이다. 최근 약 4만여 년 전 유럽의 네안데르탈인들이 황토와 아스팔트 성분인 역청을 섞은 혼합 물질로 석기에 손잡이를 만들어 사용한 것이 밝혀져 주목을 끌었다. 호모 사피엔스가 유럽에 당도하기 전에 네안데르탈인들이 도구를 창조적으로 만들 줄 알 만큼 지능이 뛰어났다는 이야기가 된다. 황토 기반 접착 물질은 아프리카에서 초기 호모 사피엔스가 사용한 것은 확인됐으나 유럽 네안데르탈인 유적에서 발견된 건 이번이 처음이었다. 이 같은 사실은 2월 22일 발간된 과학저널 《사이언스 어드밴시스(Science Advances)》에 게재됐는데 독일 튀빙겐 에버하르트 칼스대 패트릭 슈미트 교수가 이끄는 국제팀이 연구를 주도했다. 중기 구석기(약 30만~3만 년 전) 유럽의 네안데르탈인은 역청, 나무 수지, 자작나무 껍질 등으로 접착 물질을 만들었으나 아프리카의 초기 호모 사피엔스는 포도카푸스 나무나 다른 자연적인 끈적이는 물질에 황토, 석영, 뼛조각 등을 섞어 접착 물질을 만든 것으로 알려져 있다. 슈미트 교수는 “이 연구는 아프리카의 초기 호모 사피엔스와 유럽의 네안데르탈인이 비슷한 사고 패턴을 가졌음을 시사한다”고 말했다. 호모 사피엔스가 유럽에 도착하기 전, 그러니까 유럽을 지배하던 네안데르탈인이 사자와 같은 맹수를 사냥하고 그 가죽을 벗겨 이용했다는 증거가 발견되기도 했다. 튀빙겐대가 중심이 된 독일과 영국 연구진은 34년 간격을 두고 발견된 동굴사자 2마리의 유골에 나 있는 상처 자국을 분석해 작년 10월 13일 국제학술지 《사이언티픽 리포트(Scientific Reports)》에 발표했다. 실바나 콩데미, 프랑수와 사바티에가 쓴 《내 형제 네안데르탈인》은 네안데르탈인 사이에 있었던 (것으로 추정하는) 식인(食人) 풍습도 소개하고 있다. 약 12만 년 전에 사망한 약 30명의 네안데르탈인의 수백 개의 뼈가 발견된 크로아티아 크라피나 동굴 발굴에서 도살 흔적을 찾았다는 것이다. 이후 네안데르탈인 식인 풍습에 대한 새로운 증거가 속속 발견되었는데 골수를 빼내려는 명백한 목적으로 부러진 뼈는 말할 것도 없고 절단, 발라낸 살 등 수많은 흔적이 남아 있는 뼈를 발견했다. 학자들은 네안데르탈인이 매우 오랜 기간 동안 식인 풍습에 몰두했다고 내다봤다. 과학자들은 1990년대까지만 해도 네안데르탈인이 호모 사피엔스보다 키가 작고 팔다리가 짧아 땅딸막했기에 맹수를 공격하는 영리한 사냥꾼의 가능성을 낮게 보았다. 대신 죽은 동물의 고기를 처리하는 ‘청소부’였을 것으로 분석했었다. 이후 축적된 연구 결과들은 네안데르탈인이 우리가 생각했던 것 이상으로 다재다능한 인류였음을 보여주고 있다. 불을 다룰 줄 알며 자작나무 껍질을 가열해 접착제를 사용한다든가 동굴벽화(6만8000년 전에 그려진), 장신구 등에 비춰볼 때 네안데르탈인 또한 호미닌에 버금가는 존재임이 드러나고 있다. |