⊙ 전기차 바탕으로 글로벌 톱10 진입한 중국 BYD, 전기차·수소차·엔진차 모두 만드는 토요타

⊙ 배터리 회사로 출발한 BYD, 2023년 300만 대 판매

⊙ 중국, 여러 가지 부품 연결할 수 있는 환경 조성되면 순식간에 많은 기업이 나타나서 빠른 속도로 다양한 제품 배리에이션 만들어내

⊙ 화웨이, 차량용 OS(운영체제) 만들어 중국 자동차 메이커에 제공하기 시작

⊙ 토요타, BYD와 연구개발합작회사 설립하고 중국 내 연구소 통합

朴正圭

1968년생. 한양대 기계공학과 졸업, 한국과학기술원 기계공학과 석사, 일본 교토대 정밀공학과 박사 / 기아자동차 중앙기술연구소 연구원, 日 교토대 정밀공학과 조교수, LG전자 생산기술원, 현대자동차 자동차산업연구소·해외공장지원실 근무, 한양대 미래자동차공학과 겸임교수 역임. 現 KAIST 기술경영전문대학원 겸직교수 / 번역서 《실천 모듈러 설계》 《도요타 제품개발의 비밀》 《모노즈쿠리》

⊙ 배터리 회사로 출발한 BYD, 2023년 300만 대 판매

⊙ 중국, 여러 가지 부품 연결할 수 있는 환경 조성되면 순식간에 많은 기업이 나타나서 빠른 속도로 다양한 제품 배리에이션 만들어내

⊙ 화웨이, 차량용 OS(운영체제) 만들어 중국 자동차 메이커에 제공하기 시작

⊙ 토요타, BYD와 연구개발합작회사 설립하고 중국 내 연구소 통합

朴正圭

1968년생. 한양대 기계공학과 졸업, 한국과학기술원 기계공학과 석사, 일본 교토대 정밀공학과 박사 / 기아자동차 중앙기술연구소 연구원, 日 교토대 정밀공학과 조교수, LG전자 생산기술원, 현대자동차 자동차산업연구소·해외공장지원실 근무, 한양대 미래자동차공학과 겸임교수 역임. 現 KAIST 기술경영전문대학원 겸직교수 / 번역서 《실천 모듈러 설계》 《도요타 제품개발의 비밀》 《모노즈쿠리》

- 위부터 BYD의 전기 자동차 한(漢), 토요타의 bZ4X, 현대자동차의 아이오닉5.

자동차 산업 100년 만의 대변화에 돌입한 이후 모든 것이 혼란스러워졌다. 기존 자동차 메이커는 전기차(EV)만 만들고 내연(內燃)기관차를 포기해야 할지, 아니면 전기차, 내연기관차, 하이브리드차(HEV)를 모두 만들어야 할지 우왕좌왕했다. 각국 정부는 변덕스러운 정책을 만들어냈고 매스미디어는 극단적인 논조로 이 혼란을 가중시켰다.

이러한 가운데 서서히 경쟁 구도가 그 윤곽을 드러내고 있다. 기존 자동차 메이커의 대표주자인 일본의 토요타는 사장을 교체하고 전기차 경쟁에 본격적으로 나서고 있다. 중국에서는 수많은 자동차 기업을 누르고 BYD라는 기업이 중원(中原)을 장악했다.

2023년 10월에 열린 재팬 모빌리티쇼, 그리고 11월에 열린 광저우(廣州) 모터쇼는 변화된 자동차 산업 환경 속에서 일본과 중국 자동차 메이커의 각오를 여실히 보여준다. 테슬라에 의해 촉발된 전기차라는 회오리바람은 이제 동아시아 자동차 산업에 있어 새로운 대결 양상을 만들어내고 있다.

과거 자동차 산업은 유럽과 미국의 산업이었다. 하지만 1970년대 일본 자동차 업체가 도약했고, 2000년대에는 현대차가 글로벌 기업으로 성장했다. 그리고 마지막으로 BYD가 중국 자동차 대표주자로 등장하면서, 현대차, 토요타, BYD라는 동아시아판 자동차 삼국지의 주인공이 모두 정해졌다. 이제 남은 것은 경쟁뿐이다.

이 글에서는 중국 자동차 시장의 변화와 BYD라는 회사에 대해 먼저 살펴본 후 재팬 모빌리티쇼에서 보여준 토요타의 변화된 방향과 저력, 마지막으로 한국 기업의 대응 방향에 대해 간단히 언급하고자 한다.

중국 전기차 산업의 아버지 완강

중국 정부는 자국 산업 발전을 위해 외자(外資) 기업이 중국 시장에 들어올 경우 자국 메이커가 기술과 공장 운영 능력을 배울 수 있게끔 해야 하는 정책을 펼쳐왔다. 그래서 외국 자동차 메이커가 중국에 공장을 세우기 위해서는 반드시 중국 기업과 50 대 50의 자본 비율로 합작사를 설립해야 한다. 중국의 전통적인 자동차 메이커인 제일기차(第一氣車)는 일기VW, 일기토요타라는 합작사를 만들었고, 상하이기차는 상하이VW, 상하이GM이라는 합작사를 만들었다. 여기서 기차(氣車)는 중국어로 자동차를 의미한다. 한마디로 시장을 줄 테니 기술을 달라는 정책이다.

하지만 이 정책만으로 제일기차, 상하이기차와 같은 중국 고유 브랜드의 자동차 메이커가 성장하기는 어려웠다. 자동차 산업을 발전시키기 위해서는 엔진 개발이 필수적이지만, 중국 기업은 경쟁력 있는 엔진을 만들어낼 수 없었다. 기술력을 확보하지 못한 상태에서 시장만 내준 꼴이었다.

완강과 전기차 대전환

한편 2001년 완강(萬鋼·Wan Gang)이라는 인물이 등장한다. 그는 1952년생으로 둥베이(東北)임업대학에서 도로교량학과를 졸업하고, 퉁지(同濟·Tongji)대학에서 구조역학으로 석사 학위를 받은 뒤 대학에 남아 계속 연구를 진행하고 있었다. 마침 퉁지대학에 객원교수로 와 있던 독일인 교수가 그의 실력을 알아보고 독일로 초청했다. 그래서 완강은 독일 클라우스탈(TU Clausthal)대학으로 유학, 자동차 소음을 줄이는 연구를 하여 기계공학 박사 학위를 받았다. 이후 그는 1991년부터 아우디에서 엔지니어로 일하면서 대학에서 시간 강사로 학생을 가르쳤다.

중국 정부는 독일 자동차 메이커에서 일하고 있는 완강이란 인물에 주목하고 귀국할 것을 설득했다. 결국 2001년 그는 모교인 퉁지대학으로 자리를 옮겼고, 중국 정부가 추진하는 중국 하이테크 기술연구 발전계획(일명 863계획)의 자동차 부문 리더가 되어 중국 자동차 산업의 발전을 위한 전략을 짜기 시작했다. 여기서 863계획은 86년 3월에 발족한 정책이기에 붙여진 이름이다. 이후 완강은 2007년 비공산당원이면서 처음으로 중국 과학기술부장(장관직에 해당)으로 발탁되어 2018년 3월까지 재임했다.

완강은 중국 자동차 산업을 발전시키기 위해 자동차 산업 구조를 전기차로 대전환하는 정책을 펼쳤다. 이렇게 하면 중국 경제를 성장시킬 수 있고 중국의 석유 수입 의존도를 줄일 수 있으며, 환경오염을 감소시킬 수 있다고 생각한 것이다. 그의 정책에 따라 중국 정부는 전기차에 막대한 보조금을 지급하고 내연기관 차량 구입에 제한을 가했다. 결국 이 정책이 실효를 거두어 중국 브랜드의 시장 점유율이 2011년 28.6%에서 2023년 55.3%(10월까지 누계)로 성장했다. 마침내 중국 고유 브랜드가 외국 합자 브랜드를 앞서기 시작했다. 중국인은 완강을 ‘중국 전기차의 아버지’라 부른다.

한편 미국에서는 전기자동차 메이커인 테슬라가 2017년 대중용 전기차인 ‘모델3’를 출시하고 본격적으로 생산량을 확대했다. 같은 해에 테슬라는 중국 정부와 현지 생산을 위한 교섭을 했다. 당시 외자 메이커는 반드시 중국 메이커와 합작 형태를 가져야 공장을 세울 수 있었다. 하지만 테슬라는 단독 브랜드로 차량을 만들 것을 고집했다. 결국 중국 정부는 테슬라의 요구를 들어주었다. 테슬라는 2019년 1월 상하이(上海)에 공장을 짓기 시작하여 불과 1년 만에 양산(量産)에 들어갔다. 그러고 2020년 1월 ‘모델3’ 납차 이벤트를 열었다. 이때 일론 머스크는 단상에서 ‘모어 댄 유 노우(More than you know)’라는 노래에 맞춰 전설적인 막춤을 추었고 중국인은 환호했다.

테슬라의 메기 효과

왜 중국 정부는 테슬라에 특혜를 베풀었을까? 중국 자동차 산업 전문가인 탕진(湯進·Tang Jin)은 ‘메기(Catfish) 효과’를 만들어내기 위해서라고 그의 저서에서 주장한다.(《중국의 CASE혁명 2035년 모빌리티 미래도》, 2021년, 일본경제신문 발간)

여기서 잠깐, 메기 효과의 의미를 살펴보자. 북유럽의 어부들이 먼바다에서 잡은 청어를 수조에 넣어 항구로 실어 왔는데, 항구에 도착할 때쯤 청어는 대부분 죽어 있었다. 이에 노르웨이의 한 어부가 청어의 천적(天敵)인 메기를 수조에 넣었다. 긴장한 청어는 열심히 움직였기에 항구에 도착할 때까지 살아 있었고, 어부는 비싼 값에 청어를 팔 수 있었다. 메기 효과란 한정된 시장에서 경쟁이 사라지면 기업이 느슨해지기에 강력한 경쟁자를 활용하여 혁신을 만들어내는 것을 의미한다.

중국 정부는 테슬라를 메기로 활용했다. 테슬라는 중국 전기차 시장에 활력을 불어넣었고, 전기차 메이커를 자극했다. 그리고 중국 현지 부품사를 새로 육성했다. 즉 전기차의 설계와 제조 현지화를 통해 중국 내에 전기차 부품 공급망을 새로 구축한 것이다. 그래서 중국에서 만드는 ‘모델3’의 원가는 미국보다 20% 싼 것으로 알려져 있다.

이즈음 공교롭게도 코로나19로 인해 중국의 출입이 제한되면서 자동차 산업 전문가들은 중국 자동차 산업의 변화를 제대로 알아차리지 못했다. 단지 수치상으로만 외국계 브랜드(독일, 일본 등)의 시장 점유율이 떨어지고 있다는 사실을 확인할 뿐이었다. 중국의 봉쇄가 끝나고 처음 열린 2023년 상하이 모터쇼에서 자동차 업계 관계자들은 모두 놀랐다. BYD와 같은 중국 브랜드의 차량 수준이 놀라울 정도로 올라가 있었기 때문이다.

테슬라라는 메기는 중국의 전기차 메이커만 잠에서 깨운 것이 아니라, 중국이란 거대한 수조 전체를 요동치게 만들었다. 화웨이 같은 통신회사, 샤오미 같은 휴대폰 메이커까지 전기차 산업에 뛰어들기 시작했다. 그리고 이런 경쟁 과정 속에서 2023년 BYD는 중국 자동차 시장에서 1위(글로벌 톱10)의 메이커로 등극하게 되었다. 이제 중국 자동차 시장의 판도는 이전과 완전히 다르다.

BYD 창업자 왕촨푸

한때 현대차가 급성장하면서 연일 전 세계 자동차 시장에서 주목을 받던 시기가 있었다. 전 세계 곳곳에 매년 공장을 짓고 수출량을 늘렸다. 현대차는 개발도상국 자동차 메이커 중 처음으로 글로벌 톱5에 올랐다(2010년, 574만 대 판매). 그리고 2014년에는 800만 대 판매를 돌파했다. 당시 자동차 업계에서 현대차는 두려움의 대상이었다. 지금 BYD는 기세 좋던 과거의 현대차와 너무나 닮아 있다. 기본적으로 창업자의 입지전적인 스토리가 비슷하다.

BYD 회장 왕촨푸(王傳福)는 1966년 안후이성(安徽省)의 벽지에서 2남 6녀 중 7번째로 태어났다. 아버지는 목공이었다. 그의 집은 가난했다. 1979년 왕촨푸가 13세가 되던 해에 아버지는 암으로 세상을 떠났다. 18세인 형(왕촨팡)이 학업을 중단하고 생활전선에 뛰어들었다. 2년 후엔 어머니마저 사망했다. 끝이 보이지 않는 가난 속에서도 형은 동생인 왕촨푸에게 아무리 힘들어도 공부를 계속해야 한다고 설득했다. 형의 기대에 부응하여 왕촨푸는 중난(中南)공업대학(현 중난대학)에 합격했다. 형은 동생의 입학금을 마련하기 위해 아내의 패물을 팔았고 동생을 위해 대학 근처로 이사까지 했다.

왕촨푸는 대학에서 야금(冶金)물리화학을 전공하면서 배터리를 공부했다. 그는 대학을 수석으로 졸업한 후 1987년 베이징 비철금속연구원에서 석사 과정을 밟았다. 졸업 후에는 같은 학교 산하의 301연구소에서 근무했다(당시 중국 정부는 국유연구소의 이름에 설립 순서에 따라 번호를 붙였다). 그는 301연구소에서 신형 배터리 개발 프로젝트를 성공시켜 26세의 젊은 나이에 연구소의 2인자로 승진했다. 27세 때인 1993년 왕촨푸는 301연구소가 선전()시에 설립한 비거전지유한공사(比格電池)의 대표로 취임했다.

1994년 왕촨푸는 일본이 환경 보호를 위해 전통적인 니켈-카드뮴 배터리 생산을 중단한다는 뉴스를 접하고 이것이 큰 기회라고 생각했다. 그는 301연구소에 니켈-카드뮴 배터리 생산을 제안했다. 그는 먹고사는 문제가 급한 중국에서 환경은 고려 대상이 아니며 휴대폰 시장이 급성장할 것이라고 믿었다. 하지만 연구소는 그의 제안을 거절했다. 왕촨푸는 회사를 그만두고 28세의 나이에 사업을 시작했다. 이런 이유로 설립된 회사가 배터리 전문 제조업체 BYD다.

28세에 창업… 10년 뒤 글로벌 회사로 성장

설립 당시 인원은 10명에 불과했다. 자본이 부족하여 비싼 기계보다 저임금 근로자를 고용하여 배터리를 생산하며 사업을 확장했다. 마침 1997년 아시아 외환(外換) 위기로 배터리 가격이 폭락하자 일본 배터리 회사는 손익을 맞추지 못하고 감산(減産)했다. 하지만 저렴한 원가(原價) 경쟁력을 갖춘 BYD는 오히려 생산량을 늘려 필립스, 파나소닉 등 일본 대기업에 납품하면서 글로벌 회사로 성장했다. 2003년 창업 10년 만에 BYD는 일본의 산요를 제치고 니켈-카드뮴 배터리 부문에서 세계 1위를 차지했다.

왕촨푸의 야망은 스마트폰 배터리 사업에 만족하지 않았다. 왕촨푸는 2002년 BYD를 홍콩증권거래소에 상장(上場)해 확보한 자본으로 자동차 산업에 도전했다. 회사 내부에서는 모두 위험하다고 우려했고 주주(株主)들도 반대했다. 자동차 산업 진출을 공식화한 후 BYD 주가(株價)는 40% 폭락했다. 하지만 머지않아 자동차가 전기차로 변화될 것이라고 생각한 왕촨푸는 2003년 시안친촨기차(西安秦川氣車)를 인수했다. 그리고 ‘일본차 베끼기’로 내연기관차를 만들기 시작했다.

자동차 산업은 휴대폰 배터리 사업과 달리 쉽지 않았다. 몇 번의 성공과 실패가 반복되었다. 2012년에는 품질 문제가 발생하면서 수익성이 떨어지는 위기에 봉착했다. 왕촨푸는 기자회견을 열어 공개 사과하고 브랜드와 품질 향상을 약속했다.

BYD, 배터리 회사에서 자동차 회사로

이때 중국 정부가 구원투수로 나섰다. 공무용(公務用) 신(新)에너지차 시범 사업을 실시하여 정부 구매량의 50%를 BYD 전기차 E6에 배정한 것이다. 여기서 신에너지차는 ‘전기차(EV)’와 ‘플러그 인 하이브리드 차(PHEV)’를 의미한다. 중국 정부는 2015년 사실상 중국 배터리 업체에만 보조금을 지급하는 화이트 리스트 제도도 시행했다.

테슬라가 중국 공장에서 차를 만들기 시작한 2020년, BYD는 ‘한(漢)’이라는 전기차를 출시했다. 이 차는 종전까지 만들어온 BYD의 차량과 너무 달랐다. 디자인도 멋있을 뿐 아니라 성능과 품질도 좋아 중국에서 큰 인기를 끌었다. BYD는 ‘한’을 만들면서 저비용으로 짧은 기간에 경쟁력 있는 전기차를 만들 수 있는 나름의 방법론을 정립했다.

BYD는 전기차에 자신감이 생기기 시작했고, 이후 출시하는 차마다 중국인의 인기를 끌었다. 2022년 3월 BYD는 내연기관 차량의 생산을 중단하겠다고 발표했다.

BYD가 생산하는 차량의 이름을 보면 왕촨푸가 중국 문화에 대해 얼마나 많은 자부심을 가지고 있는지 알 수 있다. BYD는 다양한 종류의 차량을 만드는데, 한(漢), 청(淸), 송(宋), 원(元), 당(唐) 등 역대 중국 왕조의 이름을 붙인 ‘왕조(王朝) 시리즈’도 있다.

왕촨푸는 좋은 차를 만들어 중국의 위상을 올리겠다는 사명감이 강한 사람이다. 왕촨푸의 측근 엔지니어 중에는 그와 비슷하거나 더 많은 월급을 받는 사람이 여럿 있다.

BYD의 자동차 판매 대수는 2020년 41만 대, 2021년 72만 대, 2022년 180만 대로 급성장했다. 2023년에는 300만 대를 판매할 것으로 예측되고 있다. 이로써 글로벌 톱10에 오른 BYD는 그 여세를 몰아 태국·브라질 등에 공장을 짓고 있다. 기존 세계 유수의 자동차 회사들은 BYD와의 경쟁이 불가피한 시대에 접어들었다.

중국식 ‘유사(Pseudo) 오픈 아키텍처’

중국 시장은 독특하다. 하나의 제품이 인기 있으면 많은 기업이 달려들어 따라 하고 베끼면서 비슷한 제품을 만들어낸다. 그 속도도 빠르다. 이 과정에서 기업들은 다산다사(多産多死)한다. 그래서 중국 기업을 단순히 복사품이나 만드는 수준이라 폄하하기 십상이다. 그러나 이런 폄하와 달리 중국 산업에는 그 나름의 메커니즘이 존재한다. 와세다대학의 후지모토 교수는 그의 저서 《모노즈쿠리》에서 이런 중국 산업을 ‘유사(Pseudo) 오픈 아키텍처’라는 용어로 설명했다.

오픈 아키텍처는 PC에서처럼 오픈된 시장에서 프린터, 모니터, 컴퓨터 본체와 같은 부품을 구입하여 업계 표준의 연결 방식으로 제품을 구성하는 방법을 말한다. 보통 자동차는 하나의 차량을 개발할 때 제품의 완성도를 올리기 위해 전용 부품을 만들어 사용한다. 하지만 모듈화 기질이 뛰어난 중국인은 제품의 완결성(Integrity)을 희생하더라도 어떻게든 부품들을 서로 연결시켜 제품을 만들어낸다. 과거 중국의 어떤 자동차 메이커는 토요타의 차체에 미쓰비시의 엔진을 장착하여 차량을 판매했다. 또 어떤 자동차 회사는 하나의 차체에 토요타 엔진과 미쓰비시 엔진을 각각 장착하여 고객이 옵션으로 선택할 수 있도록 했다. 바로 이런 제품 개발 방식을 유사 오픈 아키텍처라고 한다. 여기서 유사는 서로 비슷하다는 의미이다.

중국은 여러 가지 부품을 연결할 수 있는 환경만 조성되면 순식간에 많은 기업이 나타나서 빠른 속도로 다양한 제품 배리에이션(variation)을 만들어내는 특기를 가진 국가이다. 이 스피드에 적응하지 못하면 도태(淘汰)된다.

삼성전자가 중국 시장에서 밀려난 이유

이런 현상은 중국 스마트폰 시장에서 선명하게 드러난다. 대만의 미디어텍(Media Tek)이라는 반도체 회사가 스마트폰의 두뇌에 해당하는 AP 반도체(AP=Application Processor)를 저가(低價)로 만들어 응용 소프트웨어와 함께 제공했다. 이로 인해 과거에 비해 스마트폰에 들어가는 다양한 부품(가령 카메라, 와이파이, 배터리 등)들을 손쉽게 연결하여 전체 제품을 만들 수 있게 되었다. 그러자 스마트폰을 만드는 기업이 우후죽순(雨後竹筍)처럼 생기고, 다양한 비즈니스 모델이 등장하면서 시장 판도가 바뀌었다. 원래 제품이 모듈화되면 개발 스피드는 빨라진다. 이 스피드에 적응하지 못한 삼성전자는 한순간에 중국 시장에서 신흥 스마트폰 제조사들에 밀려났다. 2013년 삼성전자의 시장 점유율은 20%로 1위였지만, 2018년 1% 이하로 추락했다.

중국 스마트폰에서 일어난 이런 변화를 칼럼니스트 천솨이(陳帥)는 ‘미디어텍 모멘트(聯發科時刻)’라고 불렀다. 참고로 반도체 분야에서는 미국 미시간대학의 콘웨이(Lynn Conway)와 미드(Carver Mead) 교수가 집적회로(VLSI) 설계 시에 디자인 룰(Design Rule)을 설정한 이후 설계와 제조가 분리되었다. 이것을 ‘구텐베르크 모멘트(Gutenberg Moment)’라고 한다.(《칩워》, 크리스 밀러)

2023년 광저우 모터쇼에 나온 중국 전기차를 보자니 중국인의 강점인 모듈화 성향이 잘 드러나 있었다. 과거 중국 스마트폰 시장에서 일어난 ‘미디어텍 모멘트’와 같은 현상이 중국 전기차 시장에서도 일어나고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들었다.

중국 통신장비업체인 화웨이는 차량용 OS(운영체제)를 만들어 중국의 몇몇 자동차 메이커에 제공하기 시작했다. 어쩌면 중국 정부는 화웨이에 전기차 개발에서 뒤처진 중국 국영 자동차 기업을 소프트웨어 측면에서 서포트하라는 임무를 맡겼을 수 있다. 지금은 중국 전기차 산업의 발전 메커니즘을 정확하게 파악하는 것이 무엇보다 중요하다.

손잡고 서로의 장점 배우는 토요타와 BYD

일본이 제품을 만드는 방식은 중국과 정반대다. 일본에서는 카탈로그에 실려 있는 부품을 구입하여 하나의 완제품을 구성하는 기술자를 ‘카탈로그 엔지니어’라고 부르며 하수(下手)라 생각한다. 진정한 엔지니어는 부품 하나를 조립할 때에도 새로운 가치를 집어넣고 경험을 축적할 수 있어야 한다는 것이다. 그래서 일본인은 제품을 만들 때에 품질, 생산성, 내구성 등 여러 가지 요소를 동시에 고려하는 경향이 강하다. 토요타가 특히 그렇다. 이 덕분에 토요타 차량은 연비(燃費)가 좋고, 오랜 기간 고장이 없다. 하지만 이런 성향이 과잉 품질을 만들어내고 빠르게 변화하는 디지털 시대에 일본 전자·반도체 기업의 발목을 잡았다. 내연기관과 달리 전기차는 가전(家電)제품 또는 스마트폰과 비슷한 특성을 가진다. 토요타는 과연 전기차에 어떻게 대응할까? 귀추가 주목되는 부분이다.

국내의 많은 언론, 증권 애널리스트들은 토요타가 전기차 개발에 늦었다고 폄하한다. 표면적으로는 맞는 얘기일 수 있지만, 이면(裏面)까지 보면 틀린 얘기다. 일단 자동차 메이커 중 배터리를 직접 개발해 공장을 운영할 수 있는 회사는 BYD, 테슬라 그리고 토요타뿐이다.

토요타는 1997년 엔진, 배터리, 모터가 들어가는 하이브리드 차량 프리우스를 처음으로 양산한 이래 지속적으로 배터리 개발·생산 역량을 축적해왔다. 토요타의 계열 회사인 PPES(토요타 51%, 파나소닉 49%)의 경우, 정규 직원이 6000명에 달한다. 과거 리튬이온 배터리의 명가(名家)로 알려진 산요 출신 엔지니어가 대부분이다. 현재 토요타는 독자적으로 미국 노스캐롤라이나에 배터리 공장을 건설하고 있다. 2025년까지 총 139억 달러(약 18조원)를 투자할 예정이다.

용의주도한 토요타는 2020년 4월 중국의 BYD와 전기자동차 연구개발 합작회사(BTET)를 만들었다. 2020년은 테슬라가 중국에서 공장을 가동한 해다. 그해 BYD는 1년에 겨우 41만 대의 자동차를 판매하는 수준이었다. 토요타는 중국에서는 중국인의 힘을 빌려야 한다는 것을 잘 알고 있는 듯하다. 토요타는 BYD로부터 저가로 전기차를 만드는 방법을 배우고, BYD는 토요타로부터 품질을 확보하는 방법을 배우고 있다. 토요타 인원 100여 명 이상이 BYD에서 상주(常住)하면서 같이 차량을 개발한다. 좁은 의미의 경쟁이란 시장에서 피 튀기며 싸우는 것이지만, 넓은 의미의 경쟁은 상대방에게 배우는 것까지 포함한다. 지금 토요타와 BYD는 손잡고 서로 필요한 부분을 배우고 있다.

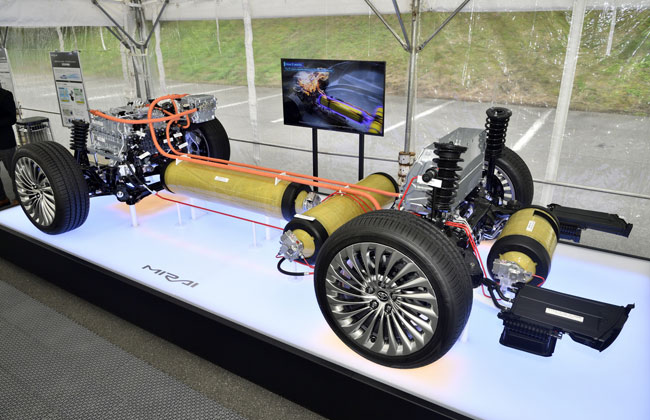

토요타의 평판형 수소탱크·배터리

토요타는 글로벌 시장은 다양하며 각 지역별로 가장 적합한 차량이 존재한다 생각하고 전기차, 하이브리드 수소차, 엔진차들을 동시에 개발할 수 있는 전략을 구사하고 있다. 이것을 멀티패스웨이(Multi Path Way) 전략이라고 한다. 단지 말로만 그치는 것이 아니다.

토요타는 2023년 4월 사토 고지(佐藤恒治) 사장이 취임한 이후 적극적으로 그동안 준비해온 각종 신기술을 언론에 공개하기 시작했다. 이 중에는 전고체 배터리 샘플, 차세대 전기차 생산 방식도 있다(《월간조선》 2023년 9월호 참조).

2023년 10월 재팬 모빌리티쇼에서 토요타는 외신 기자에게도 신기술을 일부 공개했다. 이 중에 흥미로운 것은 ‘평판형 수소탱크’와 ‘평판형 배터리’다. 수소연료 전기차량을 만들 때 대개 다음 사진 같이 원통형의 수소탱크를 사용한다. 하지만 원통의 사이즈로 인하여 실내 공간이 협소해지는 단점이 있다. 토요타는 수소탱크를 넓은 평판 형태로 만들어서 차량의 바닥 하부에 넣을 수 있도록 했다. 또 전기차 배터리를 차량 바닥 전체의 크기만큼 큰 평판 하나로 만들었다. 2026~2027년경 양산차에 적용될 예정이라고 한다. 이렇게 하면 다양한 형태의 수소전지차, 전기차 등을 손쉽게 만들 수 있다. 토요타는 전기차에 진심이라는 말을 실물로 증명하고 있다.

부품·유닛 단위의 기술 경쟁력 중요

지금 중국 자동차 시장은 중국 이외의 시장과 그 양상이 무척 달라졌다. 새로운 브랜드가 나타나고 나름 괜찮은 전기차가 저가로 판매되는 곳이 중국 시장이다. 이 때문에 더 이상 수익을 내기 힘든 시장으로 돌변했다. 이런 상황에서 한국 자동차 메이커는 어떻게 대응해야 할까?

먼저 지금 진행되고 있는 제품 변화의 본질적 메커니즘을 파악하는 것이 급선무이다. BYD와 다른 중국 신흥 전기차 메이커는 어떻게 이렇게 단기간에 전기차라는 물결에 올라탈 수 있었을까? 특히 전기차를 구성하는 부품 간 연결 구조의 변화와 이와 관련된 솔루션(소프트웨어)에 변화가 있는지 등을 파악하는 것이 급선무이다.

중국 자동차 시장, 특히 전기차 시장은 더 이상 차량을 판매해 수익을 올리기보다는 변화하는 자동차 산업의 트렌드를 이해하면서 능력을 구축하기 위한 시장으로 변화했다. 중국에서 진행되는 자동차 기업 간에 벌어지고 있는 능력 구축 경쟁에 같이 올라타야 한다. 앞으로는 중국 이외의 시장에서 중국 메이커와 경쟁해야 하는 상황에 직면할 것이다. 그 첫 번째 전장(戰場)은 동남아가 될 것으로 보인다.

둘째, 전기차 시대가 되면 부품·유닛 단위의 기술 경쟁력이 더욱 중요해진다. 배터리, 모터, 차량용 반도체 등 전기차에 필수적인 여러 가지 부품이 존재한다.

앞서 삼성전자가 중국 스마트폰 시장에서 빠르게 점유율을 잃어버렸다고 했다. 최근에 《일본경제신문》의 중국 화웨이 스마트폰 분해 보고서에 따르면 2020년에 발매한 화웨이의 스마트폰 Mate 40 Pro의 가격은 366달러이며 한국 부품이 전체의 31%를 차지하고 있었다. 그리고 2023년 8월에 발매한 Mate 60 Pro의 가격은 422달러인데 한국의 부품이 36%를 차지하고 있었다(〈그림〉 참조). 삼성전자가 중국 신흥 스마트폰과의 경쟁에서 졌지만, 부품 개발 경쟁력을 가지고 있기에 어떻게든 비즈니스를 영위할 수 있다는 말이 된다. 중국 비즈니스에 있어 중요한 시사점이 될 수 있다.

한국 자동차, 중국 현지에서 배워야

셋째, 중국 전기차 변화에 따라가기 위해 조직 구조 차원에서의 빠른 대응력이 중요하다. 변화가 빠른 곳에서는 전문화된 조직보다 여러 부서가 통합된 형태의 조직이 좋다. 필요하다면 중국에서 변화를 주도하는 기업과 협력 체제를 구축하고 열심히 배우는 자세가 필요하다.

과거 토요타는 중국에 3곳의 제품개발 연구소를 두었었다. 2개의 합작사 연구소(광저우토요타, 일기토요타)와 토요타 자체 연구소가 그것이다. 하지만 2023년 7월 3곳의 연구소를 ‘토요타지능전동차 연구개발센터(Intelligent ElectroMobility R&D Center by Toyota)’라는 이름의 연구소로 통합했다. 토요타의 부품 계열사인 덴소와 아이신도 이 연구소에 참여하여 중국인을 위한 차량 개발 프로젝트에 나서겠다고 밝혔다. 토요타는 중국 자동차 시장의 변화를 파악하고 한 발 빨리 조직 차원의 대응을 하고 있는 것 같다.

넷째, 중국 전기차 메이커의 경쟁력 분석은 페이퍼 작업으로는 좀처럼 파악하기 힘들다. 중국 현지에서 프로들이 직접 중국 부품사를 찾아가고, 현장을 조사해야 한다. 이제 그동안 무뎌진 한국 기업의 야성적(野性的) 감각을 다시 날카롭게 세워야 할 때이다.⊙

이러한 가운데 서서히 경쟁 구도가 그 윤곽을 드러내고 있다. 기존 자동차 메이커의 대표주자인 일본의 토요타는 사장을 교체하고 전기차 경쟁에 본격적으로 나서고 있다. 중국에서는 수많은 자동차 기업을 누르고 BYD라는 기업이 중원(中原)을 장악했다.

2023년 10월에 열린 재팬 모빌리티쇼, 그리고 11월에 열린 광저우(廣州) 모터쇼는 변화된 자동차 산업 환경 속에서 일본과 중국 자동차 메이커의 각오를 여실히 보여준다. 테슬라에 의해 촉발된 전기차라는 회오리바람은 이제 동아시아 자동차 산업에 있어 새로운 대결 양상을 만들어내고 있다.

과거 자동차 산업은 유럽과 미국의 산업이었다. 하지만 1970년대 일본 자동차 업체가 도약했고, 2000년대에는 현대차가 글로벌 기업으로 성장했다. 그리고 마지막으로 BYD가 중국 자동차 대표주자로 등장하면서, 현대차, 토요타, BYD라는 동아시아판 자동차 삼국지의 주인공이 모두 정해졌다. 이제 남은 것은 경쟁뿐이다.

이 글에서는 중국 자동차 시장의 변화와 BYD라는 회사에 대해 먼저 살펴본 후 재팬 모빌리티쇼에서 보여준 토요타의 변화된 방향과 저력, 마지막으로 한국 기업의 대응 방향에 대해 간단히 언급하고자 한다.

중국 전기차 산업의 아버지 완강

중국 정부는 자국 산업 발전을 위해 외자(外資) 기업이 중국 시장에 들어올 경우 자국 메이커가 기술과 공장 운영 능력을 배울 수 있게끔 해야 하는 정책을 펼쳐왔다. 그래서 외국 자동차 메이커가 중국에 공장을 세우기 위해서는 반드시 중국 기업과 50 대 50의 자본 비율로 합작사를 설립해야 한다. 중국의 전통적인 자동차 메이커인 제일기차(第一氣車)는 일기VW, 일기토요타라는 합작사를 만들었고, 상하이기차는 상하이VW, 상하이GM이라는 합작사를 만들었다. 여기서 기차(氣車)는 중국어로 자동차를 의미한다. 한마디로 시장을 줄 테니 기술을 달라는 정책이다.

하지만 이 정책만으로 제일기차, 상하이기차와 같은 중국 고유 브랜드의 자동차 메이커가 성장하기는 어려웠다. 자동차 산업을 발전시키기 위해서는 엔진 개발이 필수적이지만, 중국 기업은 경쟁력 있는 엔진을 만들어낼 수 없었다. 기술력을 확보하지 못한 상태에서 시장만 내준 꼴이었다.

완강과 전기차 대전환

|

| 완강 전 중국 과학기술부장. 사진=AP/뉴시스 |

중국 정부는 독일 자동차 메이커에서 일하고 있는 완강이란 인물에 주목하고 귀국할 것을 설득했다. 결국 2001년 그는 모교인 퉁지대학으로 자리를 옮겼고, 중국 정부가 추진하는 중국 하이테크 기술연구 발전계획(일명 863계획)의 자동차 부문 리더가 되어 중국 자동차 산업의 발전을 위한 전략을 짜기 시작했다. 여기서 863계획은 86년 3월에 발족한 정책이기에 붙여진 이름이다. 이후 완강은 2007년 비공산당원이면서 처음으로 중국 과학기술부장(장관직에 해당)으로 발탁되어 2018년 3월까지 재임했다.

완강은 중국 자동차 산업을 발전시키기 위해 자동차 산업 구조를 전기차로 대전환하는 정책을 펼쳤다. 이렇게 하면 중국 경제를 성장시킬 수 있고 중국의 석유 수입 의존도를 줄일 수 있으며, 환경오염을 감소시킬 수 있다고 생각한 것이다. 그의 정책에 따라 중국 정부는 전기차에 막대한 보조금을 지급하고 내연기관 차량 구입에 제한을 가했다. 결국 이 정책이 실효를 거두어 중국 브랜드의 시장 점유율이 2011년 28.6%에서 2023년 55.3%(10월까지 누계)로 성장했다. 마침내 중국 고유 브랜드가 외국 합자 브랜드를 앞서기 시작했다. 중국인은 완강을 ‘중국 전기차의 아버지’라 부른다.

한편 미국에서는 전기자동차 메이커인 테슬라가 2017년 대중용 전기차인 ‘모델3’를 출시하고 본격적으로 생산량을 확대했다. 같은 해에 테슬라는 중국 정부와 현지 생산을 위한 교섭을 했다. 당시 외자 메이커는 반드시 중국 메이커와 합작 형태를 가져야 공장을 세울 수 있었다. 하지만 테슬라는 단독 브랜드로 차량을 만들 것을 고집했다. 결국 중국 정부는 테슬라의 요구를 들어주었다. 테슬라는 2019년 1월 상하이(上海)에 공장을 짓기 시작하여 불과 1년 만에 양산(量産)에 들어갔다. 그러고 2020년 1월 ‘모델3’ 납차 이벤트를 열었다. 이때 일론 머스크는 단상에서 ‘모어 댄 유 노우(More than you know)’라는 노래에 맞춰 전설적인 막춤을 추었고 중국인은 환호했다.

테슬라의 메기 효과

|

| 일론 머스크는 2020년 1월 7일 중국 상하이에서 열린 ‘모델3’ 납차 이벤트에서 막춤을 췄다. 사진=AP/뉴시스 |

여기서 잠깐, 메기 효과의 의미를 살펴보자. 북유럽의 어부들이 먼바다에서 잡은 청어를 수조에 넣어 항구로 실어 왔는데, 항구에 도착할 때쯤 청어는 대부분 죽어 있었다. 이에 노르웨이의 한 어부가 청어의 천적(天敵)인 메기를 수조에 넣었다. 긴장한 청어는 열심히 움직였기에 항구에 도착할 때까지 살아 있었고, 어부는 비싼 값에 청어를 팔 수 있었다. 메기 효과란 한정된 시장에서 경쟁이 사라지면 기업이 느슨해지기에 강력한 경쟁자를 활용하여 혁신을 만들어내는 것을 의미한다.

중국 정부는 테슬라를 메기로 활용했다. 테슬라는 중국 전기차 시장에 활력을 불어넣었고, 전기차 메이커를 자극했다. 그리고 중국 현지 부품사를 새로 육성했다. 즉 전기차의 설계와 제조 현지화를 통해 중국 내에 전기차 부품 공급망을 새로 구축한 것이다. 그래서 중국에서 만드는 ‘모델3’의 원가는 미국보다 20% 싼 것으로 알려져 있다.

이즈음 공교롭게도 코로나19로 인해 중국의 출입이 제한되면서 자동차 산업 전문가들은 중국 자동차 산업의 변화를 제대로 알아차리지 못했다. 단지 수치상으로만 외국계 브랜드(독일, 일본 등)의 시장 점유율이 떨어지고 있다는 사실을 확인할 뿐이었다. 중국의 봉쇄가 끝나고 처음 열린 2023년 상하이 모터쇼에서 자동차 업계 관계자들은 모두 놀랐다. BYD와 같은 중국 브랜드의 차량 수준이 놀라울 정도로 올라가 있었기 때문이다.

테슬라라는 메기는 중국의 전기차 메이커만 잠에서 깨운 것이 아니라, 중국이란 거대한 수조 전체를 요동치게 만들었다. 화웨이 같은 통신회사, 샤오미 같은 휴대폰 메이커까지 전기차 산업에 뛰어들기 시작했다. 그리고 이런 경쟁 과정 속에서 2023년 BYD는 중국 자동차 시장에서 1위(글로벌 톱10)의 메이커로 등극하게 되었다. 이제 중국 자동차 시장의 판도는 이전과 완전히 다르다.

BYD 창업자 왕촨푸

한때 현대차가 급성장하면서 연일 전 세계 자동차 시장에서 주목을 받던 시기가 있었다. 전 세계 곳곳에 매년 공장을 짓고 수출량을 늘렸다. 현대차는 개발도상국 자동차 메이커 중 처음으로 글로벌 톱5에 올랐다(2010년, 574만 대 판매). 그리고 2014년에는 800만 대 판매를 돌파했다. 당시 자동차 업계에서 현대차는 두려움의 대상이었다. 지금 BYD는 기세 좋던 과거의 현대차와 너무나 닮아 있다. 기본적으로 창업자의 입지전적인 스토리가 비슷하다.

BYD 회장 왕촨푸(王傳福)는 1966년 안후이성(安徽省)의 벽지에서 2남 6녀 중 7번째로 태어났다. 아버지는 목공이었다. 그의 집은 가난했다. 1979년 왕촨푸가 13세가 되던 해에 아버지는 암으로 세상을 떠났다. 18세인 형(왕촨팡)이 학업을 중단하고 생활전선에 뛰어들었다. 2년 후엔 어머니마저 사망했다. 끝이 보이지 않는 가난 속에서도 형은 동생인 왕촨푸에게 아무리 힘들어도 공부를 계속해야 한다고 설득했다. 형의 기대에 부응하여 왕촨푸는 중난(中南)공업대학(현 중난대학)에 합격했다. 형은 동생의 입학금을 마련하기 위해 아내의 패물을 팔았고 동생을 위해 대학 근처로 이사까지 했다.

왕촨푸는 대학에서 야금(冶金)물리화학을 전공하면서 배터리를 공부했다. 그는 대학을 수석으로 졸업한 후 1987년 베이징 비철금속연구원에서 석사 과정을 밟았다. 졸업 후에는 같은 학교 산하의 301연구소에서 근무했다(당시 중국 정부는 국유연구소의 이름에 설립 순서에 따라 번호를 붙였다). 그는 301연구소에서 신형 배터리 개발 프로젝트를 성공시켜 26세의 젊은 나이에 연구소의 2인자로 승진했다. 27세 때인 1993년 왕촨푸는 301연구소가 선전()시에 설립한 비거전지유한공사(比格電池)의 대표로 취임했다.

1994년 왕촨푸는 일본이 환경 보호를 위해 전통적인 니켈-카드뮴 배터리 생산을 중단한다는 뉴스를 접하고 이것이 큰 기회라고 생각했다. 그는 301연구소에 니켈-카드뮴 배터리 생산을 제안했다. 그는 먹고사는 문제가 급한 중국에서 환경은 고려 대상이 아니며 휴대폰 시장이 급성장할 것이라고 믿었다. 하지만 연구소는 그의 제안을 거절했다. 왕촨푸는 회사를 그만두고 28세의 나이에 사업을 시작했다. 이런 이유로 설립된 회사가 배터리 전문 제조업체 BYD다.

28세에 창업… 10년 뒤 글로벌 회사로 성장

|

| 왕촨푸 BYD 회장(가운데)이 2015년 4월 미국 LA카운티 교통국에서 K9 전기버스를 인도하는 행사를 가지고 있다. BYD는 2011년 10월 LA에 북미 본사를 열었다. 사진=신화/뉴시스 |

왕촨푸의 야망은 스마트폰 배터리 사업에 만족하지 않았다. 왕촨푸는 2002년 BYD를 홍콩증권거래소에 상장(上場)해 확보한 자본으로 자동차 산업에 도전했다. 회사 내부에서는 모두 위험하다고 우려했고 주주(株主)들도 반대했다. 자동차 산업 진출을 공식화한 후 BYD 주가(株價)는 40% 폭락했다. 하지만 머지않아 자동차가 전기차로 변화될 것이라고 생각한 왕촨푸는 2003년 시안친촨기차(西安秦川氣車)를 인수했다. 그리고 ‘일본차 베끼기’로 내연기관차를 만들기 시작했다.

자동차 산업은 휴대폰 배터리 사업과 달리 쉽지 않았다. 몇 번의 성공과 실패가 반복되었다. 2012년에는 품질 문제가 발생하면서 수익성이 떨어지는 위기에 봉착했다. 왕촨푸는 기자회견을 열어 공개 사과하고 브랜드와 품질 향상을 약속했다.

BYD, 배터리 회사에서 자동차 회사로

이때 중국 정부가 구원투수로 나섰다. 공무용(公務用) 신(新)에너지차 시범 사업을 실시하여 정부 구매량의 50%를 BYD 전기차 E6에 배정한 것이다. 여기서 신에너지차는 ‘전기차(EV)’와 ‘플러그 인 하이브리드 차(PHEV)’를 의미한다. 중국 정부는 2015년 사실상 중국 배터리 업체에만 보조금을 지급하는 화이트 리스트 제도도 시행했다.

테슬라가 중국 공장에서 차를 만들기 시작한 2020년, BYD는 ‘한(漢)’이라는 전기차를 출시했다. 이 차는 종전까지 만들어온 BYD의 차량과 너무 달랐다. 디자인도 멋있을 뿐 아니라 성능과 품질도 좋아 중국에서 큰 인기를 끌었다. BYD는 ‘한’을 만들면서 저비용으로 짧은 기간에 경쟁력 있는 전기차를 만들 수 있는 나름의 방법론을 정립했다.

BYD는 전기차에 자신감이 생기기 시작했고, 이후 출시하는 차마다 중국인의 인기를 끌었다. 2022년 3월 BYD는 내연기관 차량의 생산을 중단하겠다고 발표했다.

BYD가 생산하는 차량의 이름을 보면 왕촨푸가 중국 문화에 대해 얼마나 많은 자부심을 가지고 있는지 알 수 있다. BYD는 다양한 종류의 차량을 만드는데, 한(漢), 청(淸), 송(宋), 원(元), 당(唐) 등 역대 중국 왕조의 이름을 붙인 ‘왕조(王朝) 시리즈’도 있다.

왕촨푸는 좋은 차를 만들어 중국의 위상을 올리겠다는 사명감이 강한 사람이다. 왕촨푸의 측근 엔지니어 중에는 그와 비슷하거나 더 많은 월급을 받는 사람이 여럿 있다.

BYD의 자동차 판매 대수는 2020년 41만 대, 2021년 72만 대, 2022년 180만 대로 급성장했다. 2023년에는 300만 대를 판매할 것으로 예측되고 있다. 이로써 글로벌 톱10에 오른 BYD는 그 여세를 몰아 태국·브라질 등에 공장을 짓고 있다. 기존 세계 유수의 자동차 회사들은 BYD와의 경쟁이 불가피한 시대에 접어들었다.

중국식 ‘유사(Pseudo) 오픈 아키텍처’

중국 시장은 독특하다. 하나의 제품이 인기 있으면 많은 기업이 달려들어 따라 하고 베끼면서 비슷한 제품을 만들어낸다. 그 속도도 빠르다. 이 과정에서 기업들은 다산다사(多産多死)한다. 그래서 중국 기업을 단순히 복사품이나 만드는 수준이라 폄하하기 십상이다. 그러나 이런 폄하와 달리 중국 산업에는 그 나름의 메커니즘이 존재한다. 와세다대학의 후지모토 교수는 그의 저서 《모노즈쿠리》에서 이런 중국 산업을 ‘유사(Pseudo) 오픈 아키텍처’라는 용어로 설명했다.

오픈 아키텍처는 PC에서처럼 오픈된 시장에서 프린터, 모니터, 컴퓨터 본체와 같은 부품을 구입하여 업계 표준의 연결 방식으로 제품을 구성하는 방법을 말한다. 보통 자동차는 하나의 차량을 개발할 때 제품의 완성도를 올리기 위해 전용 부품을 만들어 사용한다. 하지만 모듈화 기질이 뛰어난 중국인은 제품의 완결성(Integrity)을 희생하더라도 어떻게든 부품들을 서로 연결시켜 제품을 만들어낸다. 과거 중국의 어떤 자동차 메이커는 토요타의 차체에 미쓰비시의 엔진을 장착하여 차량을 판매했다. 또 어떤 자동차 회사는 하나의 차체에 토요타 엔진과 미쓰비시 엔진을 각각 장착하여 고객이 옵션으로 선택할 수 있도록 했다. 바로 이런 제품 개발 방식을 유사 오픈 아키텍처라고 한다. 여기서 유사는 서로 비슷하다는 의미이다.

중국은 여러 가지 부품을 연결할 수 있는 환경만 조성되면 순식간에 많은 기업이 나타나서 빠른 속도로 다양한 제품 배리에이션(variation)을 만들어내는 특기를 가진 국가이다. 이 스피드에 적응하지 못하면 도태(淘汰)된다.

삼성전자가 중국 시장에서 밀려난 이유

이런 현상은 중국 스마트폰 시장에서 선명하게 드러난다. 대만의 미디어텍(Media Tek)이라는 반도체 회사가 스마트폰의 두뇌에 해당하는 AP 반도체(AP=Application Processor)를 저가(低價)로 만들어 응용 소프트웨어와 함께 제공했다. 이로 인해 과거에 비해 스마트폰에 들어가는 다양한 부품(가령 카메라, 와이파이, 배터리 등)들을 손쉽게 연결하여 전체 제품을 만들 수 있게 되었다. 그러자 스마트폰을 만드는 기업이 우후죽순(雨後竹筍)처럼 생기고, 다양한 비즈니스 모델이 등장하면서 시장 판도가 바뀌었다. 원래 제품이 모듈화되면 개발 스피드는 빨라진다. 이 스피드에 적응하지 못한 삼성전자는 한순간에 중국 시장에서 신흥 스마트폰 제조사들에 밀려났다. 2013년 삼성전자의 시장 점유율은 20%로 1위였지만, 2018년 1% 이하로 추락했다.

중국 스마트폰에서 일어난 이런 변화를 칼럼니스트 천솨이(陳帥)는 ‘미디어텍 모멘트(聯發科時刻)’라고 불렀다. 참고로 반도체 분야에서는 미국 미시간대학의 콘웨이(Lynn Conway)와 미드(Carver Mead) 교수가 집적회로(VLSI) 설계 시에 디자인 룰(Design Rule)을 설정한 이후 설계와 제조가 분리되었다. 이것을 ‘구텐베르크 모멘트(Gutenberg Moment)’라고 한다.(《칩워》, 크리스 밀러)

2023년 광저우 모터쇼에 나온 중국 전기차를 보자니 중국인의 강점인 모듈화 성향이 잘 드러나 있었다. 과거 중국 스마트폰 시장에서 일어난 ‘미디어텍 모멘트’와 같은 현상이 중국 전기차 시장에서도 일어나고 있는 것이 아닌가 하는 생각이 들었다.

중국 통신장비업체인 화웨이는 차량용 OS(운영체제)를 만들어 중국의 몇몇 자동차 메이커에 제공하기 시작했다. 어쩌면 중국 정부는 화웨이에 전기차 개발에서 뒤처진 중국 국영 자동차 기업을 소프트웨어 측면에서 서포트하라는 임무를 맡겼을 수 있다. 지금은 중국 전기차 산업의 발전 메커니즘을 정확하게 파악하는 것이 무엇보다 중요하다.

손잡고 서로의 장점 배우는 토요타와 BYD

|

| 사토 고지 토요타 사장은 2023년 10월 25일 도쿄에서 열린 재팬 모빌리티쇼 미디어 데이 브리핑 당시 스포티한 FT-Se를 배경으로 토요타의 미래 비전에 대해 연설했다. 사진=AP/뉴시스 |

국내의 많은 언론, 증권 애널리스트들은 토요타가 전기차 개발에 늦었다고 폄하한다. 표면적으로는 맞는 얘기일 수 있지만, 이면(裏面)까지 보면 틀린 얘기다. 일단 자동차 메이커 중 배터리를 직접 개발해 공장을 운영할 수 있는 회사는 BYD, 테슬라 그리고 토요타뿐이다.

토요타는 1997년 엔진, 배터리, 모터가 들어가는 하이브리드 차량 프리우스를 처음으로 양산한 이래 지속적으로 배터리 개발·생산 역량을 축적해왔다. 토요타의 계열 회사인 PPES(토요타 51%, 파나소닉 49%)의 경우, 정규 직원이 6000명에 달한다. 과거 리튬이온 배터리의 명가(名家)로 알려진 산요 출신 엔지니어가 대부분이다. 현재 토요타는 독자적으로 미국 노스캐롤라이나에 배터리 공장을 건설하고 있다. 2025년까지 총 139억 달러(약 18조원)를 투자할 예정이다.

용의주도한 토요타는 2020년 4월 중국의 BYD와 전기자동차 연구개발 합작회사(BTET)를 만들었다. 2020년은 테슬라가 중국에서 공장을 가동한 해다. 그해 BYD는 1년에 겨우 41만 대의 자동차를 판매하는 수준이었다. 토요타는 중국에서는 중국인의 힘을 빌려야 한다는 것을 잘 알고 있는 듯하다. 토요타는 BYD로부터 저가로 전기차를 만드는 방법을 배우고, BYD는 토요타로부터 품질을 확보하는 방법을 배우고 있다. 토요타 인원 100여 명 이상이 BYD에서 상주(常住)하면서 같이 차량을 개발한다. 좁은 의미의 경쟁이란 시장에서 피 튀기며 싸우는 것이지만, 넓은 의미의 경쟁은 상대방에게 배우는 것까지 포함한다. 지금 토요타와 BYD는 손잡고 서로 필요한 부분을 배우고 있다.

토요타의 평판형 수소탱크·배터리

|

| 토요타 수소전지차 미라이의 수소탱크. 사진=토요타 |

토요타는 2023년 4월 사토 고지(佐藤恒治) 사장이 취임한 이후 적극적으로 그동안 준비해온 각종 신기술을 언론에 공개하기 시작했다. 이 중에는 전고체 배터리 샘플, 차세대 전기차 생산 방식도 있다(《월간조선》 2023년 9월호 참조).

2023년 10월 재팬 모빌리티쇼에서 토요타는 외신 기자에게도 신기술을 일부 공개했다. 이 중에 흥미로운 것은 ‘평판형 수소탱크’와 ‘평판형 배터리’다. 수소연료 전기차량을 만들 때 대개 다음 사진 같이 원통형의 수소탱크를 사용한다. 하지만 원통의 사이즈로 인하여 실내 공간이 협소해지는 단점이 있다. 토요타는 수소탱크를 넓은 평판 형태로 만들어서 차량의 바닥 하부에 넣을 수 있도록 했다. 또 전기차 배터리를 차량 바닥 전체의 크기만큼 큰 평판 하나로 만들었다. 2026~2027년경 양산차에 적용될 예정이라고 한다. 이렇게 하면 다양한 형태의 수소전지차, 전기차 등을 손쉽게 만들 수 있다. 토요타는 전기차에 진심이라는 말을 실물로 증명하고 있다.

부품·유닛 단위의 기술 경쟁력 중요

지금 중국 자동차 시장은 중국 이외의 시장과 그 양상이 무척 달라졌다. 새로운 브랜드가 나타나고 나름 괜찮은 전기차가 저가로 판매되는 곳이 중국 시장이다. 이 때문에 더 이상 수익을 내기 힘든 시장으로 돌변했다. 이런 상황에서 한국 자동차 메이커는 어떻게 대응해야 할까?

먼저 지금 진행되고 있는 제품 변화의 본질적 메커니즘을 파악하는 것이 급선무이다. BYD와 다른 중국 신흥 전기차 메이커는 어떻게 이렇게 단기간에 전기차라는 물결에 올라탈 수 있었을까? 특히 전기차를 구성하는 부품 간 연결 구조의 변화와 이와 관련된 솔루션(소프트웨어)에 변화가 있는지 등을 파악하는 것이 급선무이다.

중국 자동차 시장, 특히 전기차 시장은 더 이상 차량을 판매해 수익을 올리기보다는 변화하는 자동차 산업의 트렌드를 이해하면서 능력을 구축하기 위한 시장으로 변화했다. 중국에서 진행되는 자동차 기업 간에 벌어지고 있는 능력 구축 경쟁에 같이 올라타야 한다. 앞으로는 중국 이외의 시장에서 중국 메이커와 경쟁해야 하는 상황에 직면할 것이다. 그 첫 번째 전장(戰場)은 동남아가 될 것으로 보인다.

둘째, 전기차 시대가 되면 부품·유닛 단위의 기술 경쟁력이 더욱 중요해진다. 배터리, 모터, 차량용 반도체 등 전기차에 필수적인 여러 가지 부품이 존재한다.

앞서 삼성전자가 중국 스마트폰 시장에서 빠르게 점유율을 잃어버렸다고 했다. 최근에 《일본경제신문》의 중국 화웨이 스마트폰 분해 보고서에 따르면 2020년에 발매한 화웨이의 스마트폰 Mate 40 Pro의 가격은 366달러이며 한국 부품이 전체의 31%를 차지하고 있었다. 그리고 2023년 8월에 발매한 Mate 60 Pro의 가격은 422달러인데 한국의 부품이 36%를 차지하고 있었다(〈그림〉 참조). 삼성전자가 중국 신흥 스마트폰과의 경쟁에서 졌지만, 부품 개발 경쟁력을 가지고 있기에 어떻게든 비즈니스를 영위할 수 있다는 말이 된다. 중국 비즈니스에 있어 중요한 시사점이 될 수 있다.

|

| 〈그림〉 중국 화웨이 스마트폰 부품 제조국 비율 변화 |

한국 자동차, 중국 현지에서 배워야

셋째, 중국 전기차 변화에 따라가기 위해 조직 구조 차원에서의 빠른 대응력이 중요하다. 변화가 빠른 곳에서는 전문화된 조직보다 여러 부서가 통합된 형태의 조직이 좋다. 필요하다면 중국에서 변화를 주도하는 기업과 협력 체제를 구축하고 열심히 배우는 자세가 필요하다.

과거 토요타는 중국에 3곳의 제품개발 연구소를 두었었다. 2개의 합작사 연구소(광저우토요타, 일기토요타)와 토요타 자체 연구소가 그것이다. 하지만 2023년 7월 3곳의 연구소를 ‘토요타지능전동차 연구개발센터(Intelligent ElectroMobility R&D Center by Toyota)’라는 이름의 연구소로 통합했다. 토요타의 부품 계열사인 덴소와 아이신도 이 연구소에 참여하여 중국인을 위한 차량 개발 프로젝트에 나서겠다고 밝혔다. 토요타는 중국 자동차 시장의 변화를 파악하고 한 발 빨리 조직 차원의 대응을 하고 있는 것 같다.

넷째, 중국 전기차 메이커의 경쟁력 분석은 페이퍼 작업으로는 좀처럼 파악하기 힘들다. 중국 현지에서 프로들이 직접 중국 부품사를 찾아가고, 현장을 조사해야 한다. 이제 그동안 무뎌진 한국 기업의 야성적(野性的) 감각을 다시 날카롭게 세워야 할 때이다.⊙