⊙ 총 조세수입의 35.4%로 조세수입 중 1위

⊙ 인플레이션 되면 실질임금 인상 안 되어도 소득세율 올라가 세금 더 내

⊙ 러시아, 누진세제 대신 모든 소득에 대해 똑같이 낮은 13%의 세율을 적용하는 단일세제(flat tax) 도입

權赫喆

1961년생. 성균관대 행정학과 졸업, 독일 쾰른대학 대학원 경제학 석사·박사 / 자유기업원 법경제실장, 자유경제원 전략실장, 방송문화진흥회 이사, 자유민주연구학회장, 자유기업원 부원장 역임. 現 자유와시장연구소장

⊙ 인플레이션 되면 실질임금 인상 안 되어도 소득세율 올라가 세금 더 내

⊙ 러시아, 누진세제 대신 모든 소득에 대해 똑같이 낮은 13%의 세율을 적용하는 단일세제(flat tax) 도입

權赫喆

1961년생. 성균관대 행정학과 졸업, 독일 쾰른대학 대학원 경제학 석사·박사 / 자유기업원 법경제실장, 자유경제원 전략실장, 방송문화진흥회 이사, 자유민주연구학회장, 자유기업원 부원장 역임. 現 자유와시장연구소장

- 2013년 8월 13일 한국납세자연맹은 ‘근로자증세 세제개편안 백지화’ 요구 기자회견을 열었다. 사진=조선DB

소득세는 개인이 1년간 얻은 소득에 대해 부과되는 세금이다. 과세(課稅) 대상이 되는 소득에는 여러 종류가 있는데, 대표적인 것으로 근로소득과 사업소득이 있다. 이 외에 이자소득, 배당소득, 부동산 임대소득, 연금소득, 그리고 기타소득이 여기에 포함된다. 이러한 소득은 큰 범주로 종합소득에 포함시킨다. 종합소득 범주 외에 양도소득과 퇴직소득이 있으나, 이것들은 과세표준을 달리하여 계산되고 있다. 따라서 우리가 일반적으로 ‘소득세’라고 하면 종합소득에 포함되는 소득에 대해 부과되는 세금을 말한다.

조세는 현대국가의 주된 재정수입이다. 조세수입 없이 국가는 운영될 수 없다. 이렇게 중요한 조세수입에서 소득세는 어느 정도의 비중을 차지할까? 지난 4월 발표된 국세청 자료를 보자. 2020년 국세청이 걷은 총조세수입은 277조3000억원인데, 이 가운데 소득세로 걷은 금액이 98조2000억원이다. 즉 소득세로 걷은 조세수입이 국세청 총조세수입의 35.4%로 다른 모든 세금을 제치고 큰 차이로 1위를 차지했다. 2위는 64조9000억원으로 23.4%를 차지한 부가가치세이고, 3위는 55조5000억원으로 20.0%를 차지한 법인세였다. 세금으로 굴러가는 국가 운영에서 소득세가 절대 무시해서는 안 되는 아주 중요한 세목(稅目)이라는 이야기이다.

권력자 입맛에 맞는 세금

이렇게 국가 운영에서 핵심 역할을 한다고 볼 수 있는 소득세이지만, 그 역사는 생각만큼 길지 않다. 관세나 소비세, 토지세 등이 고대 그리스나 로마 시대부터 있어 온 전통적인 세목이라면, 소득세는 18세기 말에 처음 등장했고, 그나마 본격적으로 시행된 것은 20세기 초나 되어서였다. 다시 말해 소득세는 그 역사가 길어야 200년, 짧게는 100년 정도밖에 되지 않은 신생 세금인 셈이다.

역사도 짧은 소득세가 주요 세목으로 자리 잡은 이유는 소득세가 권력자의 입맛에 딱 맞는 세금이었기 때문으로 보인다.

우선 소득세는 징세(徵稅)비용이 그다지 높지 않다. 원천징수 제도라는 것이 있어 납세신고의무자가 알아서 신고하게 되어 있기 때문이다. 조세에 대한 저항도 다른 것에 비해 크지 않다. 봉급생활자의 경우 회사가 사전에 세금을 미리 떼기 때문에 납세자인 봉급생활자가 느끼는 납세의 부담감은 상대적으로 덜할 수 있다. 그러면서도 세수의 규모는 크다. 게다가 정치적 필요에 따라 정치적 위험 없이 세율을 조절할 수도 있다. 예를 들어 ‘과세의 공평성’ 혹은 ‘소득재분배’ 혹은 ‘복지비용 마련’ 등의 그럴듯한 이유를 붙이면 일부 계층의 세율을 높이더라도 정치적 위험은커녕 오히려 정치적 이득까지도 얻을 수 있다.

소득세가 등장하게 된 배경은 그다지 긍정적이지 않다. 1797년 영국이 프랑스와 전쟁을 하면서 전쟁 재원 마련을 위한 일종의 한시적인 ‘전쟁세’로서 소득세가 처음 등장했다. 전쟁이 끝나면 폐지하기로 한 한시적 세금이기에 1802년 휴전과 더불어 폐지되었다. 그런데 1803년 프랑스와의 전쟁이 다시 시작되자 재차 부과되었다가 전쟁이 끝난 이듬해인 1816년 폐지된다. 이후 1853년 크림전쟁 때 부활되어 영구적인 세제로 정착하게 되었다.

미국의 경우에도 소득세를 처음 도입한 목적은 관세 인하로 인한 세수 부족을 메우기 위한 것으로 일부 부유층에게만 과세되었지만, 곧이어 터진 제1차 세계대전을 계기로 세율을 대폭 올리고 납세 대상도 국민 전반으로 확대되어 현재와 같이 소득세가 미국 세수의 중심으로 자리 잡게 된다.

소득세와 자유는 양립할 수 있나?

지금은 너무나 당연시되는 세금이지만, 소득세가 한시적 세금으로 과세되지 않을 수 없었던 중요한 이유는 국민의 자유를 지나치게 침해할 수 있다는 비판과 우려 때문이었다. 소득세를 징수하기 위해서는 시민 개개인의 소득을 파악할 수밖에 없는데, 국가가 개인의 모든 소득을 파악함으로써 사생활(私生活)을 포함한 그 사람의 모든 것을 지배하지 않을까 하는 두려움이 있었다. 그래서 전쟁과 같은 ‘비상사태’에 한정해서 한시적으로 시행되었고, 소득세 관련 자료는 개인 비밀 보장을 위해 특별 관리를 할 정도였다.

지금은 너무나 당연시되는 세금이지만, 소득세가 한시적 세금으로 과세되지 않을 수 없었던 중요한 이유는 국민의 자유를 지나치게 침해할 수 있다는 비판과 우려 때문이었다. 소득세를 징수하기 위해서는 시민 개개인의 소득을 파악할 수밖에 없는데, 국가가 개인의 모든 소득을 파악함으로써 사생활(私生活)을 포함한 그 사람의 모든 것을 지배하지 않을까 하는 두려움이 있었다. 그래서 전쟁과 같은 ‘비상사태’에 한정해서 한시적으로 시행되었고, 소득세 관련 자료는 개인 비밀 보장을 위해 특별 관리를 할 정도였다.

그런데 이러한 비판과 우려는 과연 해소되었는가? 오히려 최근의 컴퓨터를 비롯한 기술 발전은 좀 더 세밀하고 정확하고 쉽게 개인의 소득을 파악할 수 있게 하고, 이를 통해 개인의 모든 활동을 파악하고 조종할 수 있는 수준까지 되었다. 자영업자에 비해 소득 파악이 훨씬 용이한 봉급생활자의 ‘유리 지갑’이 ‘국세청의 봉’이라는 것은 잘 알려진 사실이다. 누가 언제 어디서 어떻게 소득을 얻는지를 정확하고 세밀하게 파악하고, 그 정보가 한 곳에 집중되는 만큼 개인의 삶을 통제하고 관리하고 침해할 수 있는 범위와 수준은 더 높아질 수밖에 없다. 소득세와 개인의 자유가 양립할 수 있느냐 없느냐 하는 것은 해묵은 문제가 아니라, 오히려 더욱 첨예한 문제가 되고 있다.

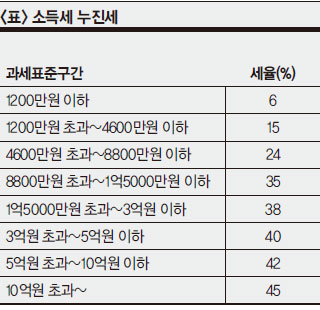

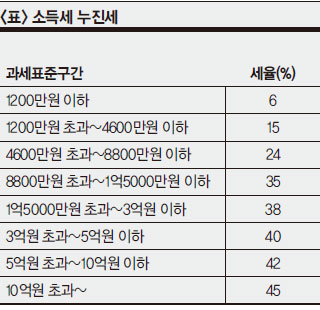

소득세는 대부분 누진세율이 적용되고 있다. 우리나라도 예외가 아니다. 2021년 현재 우리나라 소득세 누진세율은 다음 표와 같다.

이 표에 표면적으로 드러나 있지는 않지만, 이렇게 정해져 있는 과표구간 및 누진세율 자체만으로도 정부가 우리 지갑을 계속해서 점점 더 많이 털어갈 수 있다는 사실을 명심해야 한다.

인플레이션 되면 소득세 더 낸다

여기에는 명목소득과 실질소득의 차이를 구분하는 눈이 필요하다. 예를 들어, 몇 년 전 4000만원의 소득을 얻던 사람이 있다고 하자. 그동안 임금이 20% 상승하여 현재 그의 소득은 4800만원이 되었다. 그런데 그사이 인플레이션으로 인해 물가도 20% 상승하였다면 그의 실질소득은 전혀 오르지 않은 것이 된다. 하지만 그가 납부해야 하는 세금의 세율은 달라지면서 실제 부담도 달라진다. 몇 년 전 4000만원일 때 세율은 15%이지만, 현재 소득 4800만원의 경우에 적용되는 세율은 24%가 된다. 인플레이션으로 인해 실질소득에는 전혀 아무런 변동이 없음에도 더 높은 세율을 적용받음으로써 더 많은 세금을 내게 되고, 결과적으로는 실질소득의 감소를 초래하게 된다. 눈에 잘 드러나지 않는 그 실질소득의 감소분만큼 국가가 나의 주머니에서 빼앗아가는 것이다. ‘고소득자가 증가했다’ ‘초고소득자가 생겨 그에 대한 과표구간을 신설하고 세율을 더 높여야 한다’는 말을 액면 그대로 믿어서는 안 된다.

다른 것은 차치하고라도 적어도 인플레이션에 의한 ‘주머니 털림’ 효과를 결코 무시해서는 안 된다. 실질소득의 감소를 방지하고 적어도 실질소득이 유지되기 위해서는 과표구간 기준을 최소한 인플레이션에 맞추어 매년 혹은 틈틈이 조정해야만 한다고 하는 이유가 여기에 있다.

위의 표와 함께 대부분의 국민이 직업을 가지고 소득 활동을 하고 있다는 점을 고려하면, 거의 모든 국민이 자신의 소득 수준에 맞게 ‘공평’하게 소득세를 납부하고 있을 것이라 생각할 수 있지만, 사실은 그렇지 않다. 소득세 중 중심이 되는 근로소득세의 경우를 보면, 2018년 기준 우리나라 전체 근로자 중 근로소득세를 전혀 납부하지 않는 근로자가 약 40% 가까이 된다. 근로자 10명 중 4명은 근로소득세를 한 푼도 내지 않고 있는 것이다. 외국에도 면세자가 있지만 주요 선진국의 경우 15~30% 정도에 머무를 뿐, 우리처럼 높지는 않다.

다른 한편으로 근로소득세의 대부분은 고소득자들이 채우고 있다. 즉 소득 상위 10%의 고소득자들이 근로소득세 납부액의 78% 정도를 부담하고 있으며, 소득 상위 20%까지로 범위를 넓히면 거의 모든 근로소득세 납부액을 이들이 부담하고 있다. 물론, 다른 나라의 경우에도 고소득자들이 소득세의 상당 부분을 부담하고 있지만, 고소득자의 부담이 우리처럼 큰 나라는 없다.

소득세 자체가 이미 부유세

사정이 이러함에도 일부 정치인과 사회운동단체들은 고소득자를 대상으로 부유세(富裕稅)를 도입해야 한다는 주장을 끊임없이 하고 있다. 최근에는 코로나19 사태로 크게 악화된 재정 상황과 빈부(貧富)격차 해소를 위한다는 명분으로 부유세 도입을 주장하는 나라가 많아지고 있다. 부자에게 세금을 거두기 때문에 부유세는 흔히 소득불평등 완화 수단으로 인식되고 있다.

하지만 이제까지의 경험은 자본 이탈 등으로 세수 확보도 어렵고 경제는 멍들게 된다는 것을 잘 보여주고 있다. 대표적으로 1911년 도입 이후 오랜 기간 시행했던 스웨덴에서는 2007년 부유세가 폐지되었다. 이 외에도 부유세를 도입했던 대부분의 나라에서 1990년대와 2000년대 폐지되었다. 역사적 경험적으로 기대했던 효과는커녕 부작용만 잔뜩 키워 폐기되었던 부유세가 우리나라에 와서는 정반대로 훌륭한 효과를 낼 것이라 생각한다면 그야말로 망상이 아닐 수 없다.

소득세는 누진세율 체계이며, 그 자체로 이미 ‘부유세’의 성격을 띠고 있다. 게다가 시간이 지남에 따라 최고세율을 계속 상승시킴으로써 부유세의 성격을 더욱 강하게 하고 있다. 예를 들면, 2012년에 8800만원 초과~3억원 이하 과표가 신설되었고, 3억원 이상 소득의 최고세율을 38%로 높였다. 이어 2017년에는 과표 5억원 이상 구간이 신설되었고 세율은 40%로 했다가, 2018년에 42%로 올렸다. 그리고 2020년에는 10억원 초과 과표구간을 신설하고 세율을 45%로 정하였다.

즉 우리나라 최고소득세율은 38%에서 40%, 42%를 거쳐 현재 45%까지 증가해왔다. 이에 따라 앞서 보았듯이, 소득 상위 10%가 근로소득세의 78%를 부담하고 소득 상위 20%가 대부분을 부담하고 있는 형편이다. 근로소득세가 아닌 종합소득세를 기준으로 하면 소득 상위 그룹이 부담하는 몫은 훨씬 더 커진다. 사정이 이러함에도 여기에 부유세를 더해 소득 상위 그룹에 더 많은 부담을 지우겠다는 것은 세금을 통해 부자를 징벌하겠다는 것 외에는 다른 이유를 찾기 어렵다.

그 어떤 이유에서든 자신의 것을 반대급부 없이 가져가도록 자발적으로 협력하는 사람은 없다. 피하고 싶고 덜 빼앗기고 싶어 하는 것이 인지상정이다. 그래서 세금의 역사는 곧 탈세(脫稅)와 절세(節稅)의 역사이기도 하다. 중국 고대 문헌에 탈세자에 대한 처벌이 기록되어 있고, 고대 그리스의 시(詩)에도 탈세자에 대한 이야기가 나온다고 한다. 그만큼 탈세의 역사도 오래되었다고 할 수 있다.

더구나 세금이 불공정하고 과도하게 과세된다면 탈세의 유혹도 그만큼 커지지 않을 수 없다. 많은 사람이 세율을 높이면 더 많은 세금을 거둘 수 있을 것이라고 생각하지만, 현실은 그와 반대로 움직인다. 과도한 세금은 근로 의욕을 낮추어 경제의 활력을 빼앗아 세금의 원천 자체를 줄여버리고, 또 탈세까지 조장하여 전체 세금 수입을 오히려 낮추게 된다.

단일세제

현재의 소득세제 체계는 과도한 면세자 비율, 누진세율 제도에 의한 일부 계층에 대한 과도한 부담 전가 등으로 크게 왜곡되어 있다. 이렇게 왜곡된 소득세 체계는 납세자들로 하여금 불공정하다는 인식을 갖게 하고 나아가 탈세의 유혹에 흔들리게 만든다. 공정하고 큰 불만 없이 세금을 낼 수 있는 체계로 바뀌어야 한다.

하나의 대안(代案)은 2000년대 이후 몇몇 국가에서 시행되고 있는 단일세제에서 찾을 수 있다.

일례로 러시아의 경우를 보자. 누진세제 아래에서 러시아의 부유층 사이에 탈세가 만연해 있었다. 대부분의 나라에서 탈세에 대한 대응은 더 가혹한 처벌과 강화된 세무조사이다. 하지만 러시아에서는 그런 대응은 한계가 있다고 생각하고 다른 해법, 즉 모든 소득에 대해 똑같이 낮은 13%의 세율을 적용하는 단일세제(flat tax)를 도입했다. 그 효과는 놀라웠다. 단일세제 도입 이전 고소득층의 납세율은 52%에 불과했으나, 이후에는 이들의 납세율이 68%로 상승한 것이다. 그리고 이에 따라 세수도 크게 늘었다. 리투아니아와 에스토니아에서의 단일세제 실험도 성공적인 것으로 나타났다. 그리고 이에 맞추어 세율을 인하할 가능성까지도 거론된다.

낮은 세율의 단일세제 장점은 여기에만 머무르지 않는다. 단일세제는 세금수입을 가능한 한 줄이지 않고 조세부담의 공평성을 높이며, 정치인과 세무관료들의 부패방지에도 기여할 수 있다. 나아가 단일세제는 납세자들의 납세 절차를 간편하게 만들어주기 때문에 징수비용뿐만 아니라 납세자들의 납세에 필요한 시간과 비용까지 줄여주게 된다. 직장인의 80% 가까이가 현재의 연말정산 제도가 너무 복잡하고 어렵다고 한다. 미국의 예이지만, 저소득층은 소득의 4.5%, 중소득층은 소득의 1.3% 정도를 납세를 위한 ‘납세협력비용’으로 지출하는 것으로 추정되고 있다. 이런 비용만 줄여도 중저소득층의 소득은 꽤 높아질 수 있다.

면세자 비율 낮춰야

우리나라 소득세 체계에서 또 하나 개선해야 할 점은 면세자의 비율을 낮추는 일이다. 다른 선진국의 경우에도 면세자가 존재하지만, 그 비율은 우리만큼 높지 않다. 저소득층에 대한 면세 혜택에 대해 대다수의 납세자가 인정하지 않는 것이 아니다. 그 비율이 너무 높기 때문에 공평한 세금 부담에 대한 불만이 클 수밖에 없는 것이다. 소득 하위 20%에 대해서만 면세 혜택을 인정한다면, 주요 선진국의 수준과도 비슷하게 되고, 공평과세에 대한 납세자들의 불만도 크게 줄어들 것이다.⊙

조세는 현대국가의 주된 재정수입이다. 조세수입 없이 국가는 운영될 수 없다. 이렇게 중요한 조세수입에서 소득세는 어느 정도의 비중을 차지할까? 지난 4월 발표된 국세청 자료를 보자. 2020년 국세청이 걷은 총조세수입은 277조3000억원인데, 이 가운데 소득세로 걷은 금액이 98조2000억원이다. 즉 소득세로 걷은 조세수입이 국세청 총조세수입의 35.4%로 다른 모든 세금을 제치고 큰 차이로 1위를 차지했다. 2위는 64조9000억원으로 23.4%를 차지한 부가가치세이고, 3위는 55조5000억원으로 20.0%를 차지한 법인세였다. 세금으로 굴러가는 국가 운영에서 소득세가 절대 무시해서는 안 되는 아주 중요한 세목(稅目)이라는 이야기이다.

권력자 입맛에 맞는 세금

이렇게 국가 운영에서 핵심 역할을 한다고 볼 수 있는 소득세이지만, 그 역사는 생각만큼 길지 않다. 관세나 소비세, 토지세 등이 고대 그리스나 로마 시대부터 있어 온 전통적인 세목이라면, 소득세는 18세기 말에 처음 등장했고, 그나마 본격적으로 시행된 것은 20세기 초나 되어서였다. 다시 말해 소득세는 그 역사가 길어야 200년, 짧게는 100년 정도밖에 되지 않은 신생 세금인 셈이다.

역사도 짧은 소득세가 주요 세목으로 자리 잡은 이유는 소득세가 권력자의 입맛에 딱 맞는 세금이었기 때문으로 보인다.

우선 소득세는 징세(徵稅)비용이 그다지 높지 않다. 원천징수 제도라는 것이 있어 납세신고의무자가 알아서 신고하게 되어 있기 때문이다. 조세에 대한 저항도 다른 것에 비해 크지 않다. 봉급생활자의 경우 회사가 사전에 세금을 미리 떼기 때문에 납세자인 봉급생활자가 느끼는 납세의 부담감은 상대적으로 덜할 수 있다. 그러면서도 세수의 규모는 크다. 게다가 정치적 필요에 따라 정치적 위험 없이 세율을 조절할 수도 있다. 예를 들어 ‘과세의 공평성’ 혹은 ‘소득재분배’ 혹은 ‘복지비용 마련’ 등의 그럴듯한 이유를 붙이면 일부 계층의 세율을 높이더라도 정치적 위험은커녕 오히려 정치적 이득까지도 얻을 수 있다.

소득세가 등장하게 된 배경은 그다지 긍정적이지 않다. 1797년 영국이 프랑스와 전쟁을 하면서 전쟁 재원 마련을 위한 일종의 한시적인 ‘전쟁세’로서 소득세가 처음 등장했다. 전쟁이 끝나면 폐지하기로 한 한시적 세금이기에 1802년 휴전과 더불어 폐지되었다. 그런데 1803년 프랑스와의 전쟁이 다시 시작되자 재차 부과되었다가 전쟁이 끝난 이듬해인 1816년 폐지된다. 이후 1853년 크림전쟁 때 부활되어 영구적인 세제로 정착하게 되었다.

미국의 경우에도 소득세를 처음 도입한 목적은 관세 인하로 인한 세수 부족을 메우기 위한 것으로 일부 부유층에게만 과세되었지만, 곧이어 터진 제1차 세계대전을 계기로 세율을 대폭 올리고 납세 대상도 국민 전반으로 확대되어 현재와 같이 소득세가 미국 세수의 중심으로 자리 잡게 된다.

소득세와 자유는 양립할 수 있나?

지금은 너무나 당연시되는 세금이지만, 소득세가 한시적 세금으로 과세되지 않을 수 없었던 중요한 이유는 국민의 자유를 지나치게 침해할 수 있다는 비판과 우려 때문이었다. 소득세를 징수하기 위해서는 시민 개개인의 소득을 파악할 수밖에 없는데, 국가가 개인의 모든 소득을 파악함으로써 사생활(私生活)을 포함한 그 사람의 모든 것을 지배하지 않을까 하는 두려움이 있었다. 그래서 전쟁과 같은 ‘비상사태’에 한정해서 한시적으로 시행되었고, 소득세 관련 자료는 개인 비밀 보장을 위해 특별 관리를 할 정도였다.

지금은 너무나 당연시되는 세금이지만, 소득세가 한시적 세금으로 과세되지 않을 수 없었던 중요한 이유는 국민의 자유를 지나치게 침해할 수 있다는 비판과 우려 때문이었다. 소득세를 징수하기 위해서는 시민 개개인의 소득을 파악할 수밖에 없는데, 국가가 개인의 모든 소득을 파악함으로써 사생활(私生活)을 포함한 그 사람의 모든 것을 지배하지 않을까 하는 두려움이 있었다. 그래서 전쟁과 같은 ‘비상사태’에 한정해서 한시적으로 시행되었고, 소득세 관련 자료는 개인 비밀 보장을 위해 특별 관리를 할 정도였다.그런데 이러한 비판과 우려는 과연 해소되었는가? 오히려 최근의 컴퓨터를 비롯한 기술 발전은 좀 더 세밀하고 정확하고 쉽게 개인의 소득을 파악할 수 있게 하고, 이를 통해 개인의 모든 활동을 파악하고 조종할 수 있는 수준까지 되었다. 자영업자에 비해 소득 파악이 훨씬 용이한 봉급생활자의 ‘유리 지갑’이 ‘국세청의 봉’이라는 것은 잘 알려진 사실이다. 누가 언제 어디서 어떻게 소득을 얻는지를 정확하고 세밀하게 파악하고, 그 정보가 한 곳에 집중되는 만큼 개인의 삶을 통제하고 관리하고 침해할 수 있는 범위와 수준은 더 높아질 수밖에 없다. 소득세와 개인의 자유가 양립할 수 있느냐 없느냐 하는 것은 해묵은 문제가 아니라, 오히려 더욱 첨예한 문제가 되고 있다.

소득세는 대부분 누진세율이 적용되고 있다. 우리나라도 예외가 아니다. 2021년 현재 우리나라 소득세 누진세율은 다음 표와 같다.

이 표에 표면적으로 드러나 있지는 않지만, 이렇게 정해져 있는 과표구간 및 누진세율 자체만으로도 정부가 우리 지갑을 계속해서 점점 더 많이 털어갈 수 있다는 사실을 명심해야 한다.

인플레이션 되면 소득세 더 낸다

여기에는 명목소득과 실질소득의 차이를 구분하는 눈이 필요하다. 예를 들어, 몇 년 전 4000만원의 소득을 얻던 사람이 있다고 하자. 그동안 임금이 20% 상승하여 현재 그의 소득은 4800만원이 되었다. 그런데 그사이 인플레이션으로 인해 물가도 20% 상승하였다면 그의 실질소득은 전혀 오르지 않은 것이 된다. 하지만 그가 납부해야 하는 세금의 세율은 달라지면서 실제 부담도 달라진다. 몇 년 전 4000만원일 때 세율은 15%이지만, 현재 소득 4800만원의 경우에 적용되는 세율은 24%가 된다. 인플레이션으로 인해 실질소득에는 전혀 아무런 변동이 없음에도 더 높은 세율을 적용받음으로써 더 많은 세금을 내게 되고, 결과적으로는 실질소득의 감소를 초래하게 된다. 눈에 잘 드러나지 않는 그 실질소득의 감소분만큼 국가가 나의 주머니에서 빼앗아가는 것이다. ‘고소득자가 증가했다’ ‘초고소득자가 생겨 그에 대한 과표구간을 신설하고 세율을 더 높여야 한다’는 말을 액면 그대로 믿어서는 안 된다.

다른 것은 차치하고라도 적어도 인플레이션에 의한 ‘주머니 털림’ 효과를 결코 무시해서는 안 된다. 실질소득의 감소를 방지하고 적어도 실질소득이 유지되기 위해서는 과표구간 기준을 최소한 인플레이션에 맞추어 매년 혹은 틈틈이 조정해야만 한다고 하는 이유가 여기에 있다.

위의 표와 함께 대부분의 국민이 직업을 가지고 소득 활동을 하고 있다는 점을 고려하면, 거의 모든 국민이 자신의 소득 수준에 맞게 ‘공평’하게 소득세를 납부하고 있을 것이라 생각할 수 있지만, 사실은 그렇지 않다. 소득세 중 중심이 되는 근로소득세의 경우를 보면, 2018년 기준 우리나라 전체 근로자 중 근로소득세를 전혀 납부하지 않는 근로자가 약 40% 가까이 된다. 근로자 10명 중 4명은 근로소득세를 한 푼도 내지 않고 있는 것이다. 외국에도 면세자가 있지만 주요 선진국의 경우 15~30% 정도에 머무를 뿐, 우리처럼 높지는 않다.

다른 한편으로 근로소득세의 대부분은 고소득자들이 채우고 있다. 즉 소득 상위 10%의 고소득자들이 근로소득세 납부액의 78% 정도를 부담하고 있으며, 소득 상위 20%까지로 범위를 넓히면 거의 모든 근로소득세 납부액을 이들이 부담하고 있다. 물론, 다른 나라의 경우에도 고소득자들이 소득세의 상당 부분을 부담하고 있지만, 고소득자의 부담이 우리처럼 큰 나라는 없다.

소득세 자체가 이미 부유세

|

| 2019년 10월 16일 국세청은 고소득탈세자 122명에 대해 동시 세무조사를 실시한다고 발표했다. 사진=조선DB |

하지만 이제까지의 경험은 자본 이탈 등으로 세수 확보도 어렵고 경제는 멍들게 된다는 것을 잘 보여주고 있다. 대표적으로 1911년 도입 이후 오랜 기간 시행했던 스웨덴에서는 2007년 부유세가 폐지되었다. 이 외에도 부유세를 도입했던 대부분의 나라에서 1990년대와 2000년대 폐지되었다. 역사적 경험적으로 기대했던 효과는커녕 부작용만 잔뜩 키워 폐기되었던 부유세가 우리나라에 와서는 정반대로 훌륭한 효과를 낼 것이라 생각한다면 그야말로 망상이 아닐 수 없다.

소득세는 누진세율 체계이며, 그 자체로 이미 ‘부유세’의 성격을 띠고 있다. 게다가 시간이 지남에 따라 최고세율을 계속 상승시킴으로써 부유세의 성격을 더욱 강하게 하고 있다. 예를 들면, 2012년에 8800만원 초과~3억원 이하 과표가 신설되었고, 3억원 이상 소득의 최고세율을 38%로 높였다. 이어 2017년에는 과표 5억원 이상 구간이 신설되었고 세율은 40%로 했다가, 2018년에 42%로 올렸다. 그리고 2020년에는 10억원 초과 과표구간을 신설하고 세율을 45%로 정하였다.

즉 우리나라 최고소득세율은 38%에서 40%, 42%를 거쳐 현재 45%까지 증가해왔다. 이에 따라 앞서 보았듯이, 소득 상위 10%가 근로소득세의 78%를 부담하고 소득 상위 20%가 대부분을 부담하고 있는 형편이다. 근로소득세가 아닌 종합소득세를 기준으로 하면 소득 상위 그룹이 부담하는 몫은 훨씬 더 커진다. 사정이 이러함에도 여기에 부유세를 더해 소득 상위 그룹에 더 많은 부담을 지우겠다는 것은 세금을 통해 부자를 징벌하겠다는 것 외에는 다른 이유를 찾기 어렵다.

그 어떤 이유에서든 자신의 것을 반대급부 없이 가져가도록 자발적으로 협력하는 사람은 없다. 피하고 싶고 덜 빼앗기고 싶어 하는 것이 인지상정이다. 그래서 세금의 역사는 곧 탈세(脫稅)와 절세(節稅)의 역사이기도 하다. 중국 고대 문헌에 탈세자에 대한 처벌이 기록되어 있고, 고대 그리스의 시(詩)에도 탈세자에 대한 이야기가 나온다고 한다. 그만큼 탈세의 역사도 오래되었다고 할 수 있다.

더구나 세금이 불공정하고 과도하게 과세된다면 탈세의 유혹도 그만큼 커지지 않을 수 없다. 많은 사람이 세율을 높이면 더 많은 세금을 거둘 수 있을 것이라고 생각하지만, 현실은 그와 반대로 움직인다. 과도한 세금은 근로 의욕을 낮추어 경제의 활력을 빼앗아 세금의 원천 자체를 줄여버리고, 또 탈세까지 조장하여 전체 세금 수입을 오히려 낮추게 된다.

단일세제

현재의 소득세제 체계는 과도한 면세자 비율, 누진세율 제도에 의한 일부 계층에 대한 과도한 부담 전가 등으로 크게 왜곡되어 있다. 이렇게 왜곡된 소득세 체계는 납세자들로 하여금 불공정하다는 인식을 갖게 하고 나아가 탈세의 유혹에 흔들리게 만든다. 공정하고 큰 불만 없이 세금을 낼 수 있는 체계로 바뀌어야 한다.

하나의 대안(代案)은 2000년대 이후 몇몇 국가에서 시행되고 있는 단일세제에서 찾을 수 있다.

일례로 러시아의 경우를 보자. 누진세제 아래에서 러시아의 부유층 사이에 탈세가 만연해 있었다. 대부분의 나라에서 탈세에 대한 대응은 더 가혹한 처벌과 강화된 세무조사이다. 하지만 러시아에서는 그런 대응은 한계가 있다고 생각하고 다른 해법, 즉 모든 소득에 대해 똑같이 낮은 13%의 세율을 적용하는 단일세제(flat tax)를 도입했다. 그 효과는 놀라웠다. 단일세제 도입 이전 고소득층의 납세율은 52%에 불과했으나, 이후에는 이들의 납세율이 68%로 상승한 것이다. 그리고 이에 따라 세수도 크게 늘었다. 리투아니아와 에스토니아에서의 단일세제 실험도 성공적인 것으로 나타났다. 그리고 이에 맞추어 세율을 인하할 가능성까지도 거론된다.

낮은 세율의 단일세제 장점은 여기에만 머무르지 않는다. 단일세제는 세금수입을 가능한 한 줄이지 않고 조세부담의 공평성을 높이며, 정치인과 세무관료들의 부패방지에도 기여할 수 있다. 나아가 단일세제는 납세자들의 납세 절차를 간편하게 만들어주기 때문에 징수비용뿐만 아니라 납세자들의 납세에 필요한 시간과 비용까지 줄여주게 된다. 직장인의 80% 가까이가 현재의 연말정산 제도가 너무 복잡하고 어렵다고 한다. 미국의 예이지만, 저소득층은 소득의 4.5%, 중소득층은 소득의 1.3% 정도를 납세를 위한 ‘납세협력비용’으로 지출하는 것으로 추정되고 있다. 이런 비용만 줄여도 중저소득층의 소득은 꽤 높아질 수 있다.

우리나라 소득세 체계에서 또 하나 개선해야 할 점은 면세자의 비율을 낮추는 일이다. 다른 선진국의 경우에도 면세자가 존재하지만, 그 비율은 우리만큼 높지 않다. 저소득층에 대한 면세 혜택에 대해 대다수의 납세자가 인정하지 않는 것이 아니다. 그 비율이 너무 높기 때문에 공평한 세금 부담에 대한 불만이 클 수밖에 없는 것이다. 소득 하위 20%에 대해서만 면세 혜택을 인정한다면, 주요 선진국의 수준과도 비슷하게 되고, 공평과세에 대한 납세자들의 불만도 크게 줄어들 것이다.⊙