⊙ 김우중, 무역흑자 통한 IMF 早期 졸업 주장하면서 관료 그룹과 알력… 관료들, ‘부채비율 200%’ 강요하고, 수출금융 막아 대우 옥죄어

⊙ 김대중, 햇볕정책에 대한 지지 얻으려 미국의 ‘재벌개혁’ 요구 수용해 대우 버려

⊙ ‘기술자립’ 못 한다며 대우자동차 떨이 매각… 대우 마티즈 등 바탕으로 미국 상하이GM, 중국 체리자동차 승승장구

⊙ 대우와 협상하던 GM, 비밀리에 이헌재 금감위원장에게 인수의향서 보내

⊙ 대우와 부딪히던 미국 자동차 업계, 대우의 약점은 금융이라는 것 파악하고 백악관에 보고서 제출

⊙ 법원, 근거 제시 없이 ‘징벌적 추징금’ 부과

⊙ 채권단, 김우중 회장 私財 확보 후 배당소득·양도차익은 챙기고 세금은 김 회장에게 떠넘겨

⊙ 김대중, 햇볕정책에 대한 지지 얻으려 미국의 ‘재벌개혁’ 요구 수용해 대우 버려

⊙ ‘기술자립’ 못 한다며 대우자동차 떨이 매각… 대우 마티즈 등 바탕으로 미국 상하이GM, 중국 체리자동차 승승장구

⊙ 대우와 협상하던 GM, 비밀리에 이헌재 금감위원장에게 인수의향서 보내

⊙ 대우와 부딪히던 미국 자동차 업계, 대우의 약점은 금융이라는 것 파악하고 백악관에 보고서 제출

⊙ 법원, 근거 제시 없이 ‘징벌적 추징금’ 부과

⊙ 채권단, 김우중 회장 私財 확보 후 배당소득·양도차익은 챙기고 세금은 김 회장에게 떠넘겨

- 김우중 전 대우그룹 회장은 1999년 11월 1일 경영일선 퇴진을 선언했다. 사진=조선DB

김우중(金宇中) 전 대우그룹 회장이 지난해 12월 향년 83세로 사망한 뒤 많은 언론에서 김 회장과 대우그룹의 공과(功過)를 다루었다. 한 시대를 풍미한 재계(財界)의 거목(巨木)이 세상을 떠났는데 당연히 거쳐야 하는 과정이다.

하지만 필자가 보기에는 대부분이 이미 알려진 내용을 도식적으로 재탕할 뿐이었다. “세계는 넓고 할 일은 많다”며 수출에 앞장서 ‘샐러리맨 신화(神話)’를 일구고 한국 경제를 발전시킨 데에는 큰 ‘공(功)’이 있지만, ‘정경유착(政經癒着)’ 및 ‘과도한 부채(負債)경영’으로 인해 역대 최대 규모의 부도(不渡)를 일으켜 국가 경제를 어렵게 만든 데에는 큰 ‘과(過)’가 있다는 것이다. 김 회장과 대우에 대해 안타까워하는 기업인조차 세간에 알려진 그대로 ‘공’을 논하며 ‘과’를 함께 말했다.

그러나 필자는 ‘과’라고 하는 것들이 그동안 지나치게 과장・왜곡됐고 그로 인해 ‘공’도 크게 축소・은폐됐다고 생각한다. 대다수의 사람에게 대우 해체 및 한국 외환(外換)위기 처리의 총체적 진실은 가려져 있다. 그로 인해 대우가 세계시장에서 거둔 성과와 ‘세계경영’은 제대로 평가받지 못하고 있다.

필자는 2014년에 출간한 《김우중과의 대화-아직도 세계는 넓고 할 일은 많다》에서 주요 수치와 함께 나름 종합적인 그림을 내놓으면서 대우 해체와 외환위기 처리 역사를 다시 써야 한다고 주장한 바 있다. 하지만 당시 세간의 관심은 ‘김우중과 관료 그룹의 감정적 대립’에 주로 쏠렸고 전반적 진실 규명에 관한 후속 탐사 보도나 연구는 거의 나오지 않았다.

‘왜 한국만 그렇게 열심히 구조조정을 해야 했나’

그 후 5년 반가량이 흐르면서 대우 해체와 같은 일들을 바라보는 국민의 시각은 많이 바뀌고 있는 것 같다.

첫째, 정부가 마음만 먹으면 조그마한 잘못을 빌미로 기업을 망하는 지경에까지 몰아갈 수 있고 그것을 그럴싸하게 합리화한다는 사실을 많이 깨닫게 되었다. 정치 외풍(外風)이 크게 불면서 거대 그룹의 최고경영자들을 비롯해 많은 기업인이 줄줄이 구속되는 사태를 목도했기 때문이다. 기업인들이 실제로 그렇게까지 잘못했는지, 정치권이나 정부에서 내세우는 명분이 과연 타당한지 의심의 눈초리로 보는 국민이 많아졌다.

둘째, 법원 판결의 권위가 많이 무너졌다. “건국하는 심정으로 판결문을 썼다”는 법관이 등장하고, 정치적 이해관계나 편견에 의해 내려지는 듯한 판결이 많아지면서 대우의 경우에 대해서도 “법원 판결이 틀렸을 수 있겠구나” 하고 생각하는 사람들이 많아졌다. 필자가 보기에 대우 추징금 판결은 한국 법조 역사상 가장 엉터리 판결 중 하나이다.

셋째, 세계경제에 금융위기가 빈발하고 혼란이 커지면서 한국이 1997년에 당했던 금융위기가 특별한 일이 아니라 흔해 빠진 일이라는 것을 많이 깨닫게 되었다.

당시 ‘구조조정 정책’은 한국에 ‘구조적으로’ 큰 문제가 있어서 금융위기가 닥쳤으니 구조를 ‘개혁’해야만 위기를 극복할 수 있다는 전제에서 이루어진 것이었다. 그러나 미국을 비롯한 다른 나라들은 위기에 빠졌을 때에 그러지 않았다. 그냥 돈을 마구 풀면서 회복했다.

이러한 사실에 왜 한국만 그렇게 열심히 구조조정을 해야 했는지, “구조조정을 등한시했다”는 이유로 거대 그룹을 해체하고 핵심 자산을 외국에 헐값으로 넘긴 것이 정당했는지, 그 과정에서 누가 혜택을 입었는지에 대해 의문을 갖는 사람들이 많아졌다.

‘대우 해체’라는 대하드라마

역사학자 에드워드 핼릿 카(E. H. Carr)는 “역사는 현재와 과거의 끊임없는 대화”라고 말했다. 이 글은 이처럼 바뀐 현재의 국민 인식에 비추어 대우 해체라는 과거를 재(再)조명하고자 썼다. 대우 해체는 단순히 기업경영 문제를 넘어 금융위기 원인과 대책을 둘러싼 견해차, 국내 정치상황, 국제정치 역학(力學) 등이 복합적으로 얽혀 있는 대하(大河)드라마다. 그 실타래를 풀기 위해서는 한국이 1997년 11월 국제통화기금(IMF) 관리 체제에 들어가면서 벌어진 갈등 구조와 그 전개를 국내외 정치·경제 흐름에 비추어서 살펴보아야 한다.

당시 김우중 회장의 주장은 ‘광야(曠野)의 선지자(先知者)’가 외치는 말처럼 들렸고(500억 달러 무역흑자 돌파론), 그 선지자는 곧 처단됐으며(대우 해체), 그 후 부관참시(剖棺斬屍)까지 당하는 지경에 이르렀다(추징금 및 세금체납). 그러나 긴 안목으로 돌이켜보면 ‘선지자의 예언’은 실현됐고, 선지자를 처단한 사람들은 그 사실을 가리기에 급급해졌다. 한국은 아직까지도 잘못된 구조조정의 멍에를 뒤집어쓰고 경제활력 약화와 사회분열로 고생하고 있다.

1. 김대중과 김우중

‘IMF 再협상론’과 ‘500억 달러 무역흑자론’, 관료 그룹과의 갈등

김우중 회장은 김대중(DJ) 대통령으로부터 “경제대통령을 해달라”는 말을 들을 정도로 커다란 신뢰를 받다가 DJ 임기 2년 차에 몰락했다. 아마도 집권 초 DJ가 그렇게 커다란 신뢰를 보내지 않았다면 대우가 해체되는 지경에까지 몰리지는 않았을 것이다. 그러나 큰 신뢰를 받았고 그 신뢰를 믿고 행동하다가 신뢰가 갑자기 엷어지면서 대우의 위기가 증폭됐다. 대우 해체를 이해하기 위해서는 DJ의 신뢰가 어떻게 형성됐고 어떻게 변해갔는지, 그렇게 된 국내외적 원인이 어디에 있는지를 먼저 살펴봐야 한다.

당시 언론에는 김 회장이 그전부터 DJ의 ‘경제 가정교사’였다는 말이 나왔다. 그렇지만 이것은 별로 신빙성 없는 얘기이다. 김 회장은 여야(與野) 거의 모든 정치인들과 좋은 관계를 유지했고, 역대 모든 대통령으로부터 신뢰를 받았다. DJ가 야당 정치인이었을 때에도 여러모로 도움을 줬다. DJ는 2011년에 발간한 《김대중 자서전 2》에서 “나는 김우중 회장의 경영 능력과 품성을 높이 평가하고 있었다. 김 회장은 나와 야당에 많은 도움을 주었다. 나는 김 회장의 마음씀씀이를 잊지 않고 있었다”고 밝힌 바 있다.

이는 뒤로하고 외환위기 당시 김 회장에 대한 DJ의 특수한 신뢰는 IMF 구제금융이라는 특수한 맥락에서 살피는 것이 낫다. DJ는 한국이 1997년 11월 IMF 체제에 들어갈 때 당시 3명의 유력 대통령 후보(DJ·이회창·이인제) 중에서 유일하게 ‘IMF 재(再)협상론’을 제기했다. IMF 프로그램의 부정적 영향에 대한 사전(事前)지식이 있었던 것이다. DJ의 재협상론은 IMF와 서방국가들을 깜짝 놀라게 만들었다. 당시 세 후보 중 DJ가 가장 당선 가능성이 높았기 때문이다. 즉각 미셸 캉드쉬 IMF 총재가 비행기를 타고 한국으로 날아왔다. “내가 당선되면 김영삼(金泳三) 정부에서 합의한 IMF 프로그램을 그대로 이행하겠다”는 각서를 들고 세 후보를 각각 만나 사인을 받아냈다. DJ도 사인하지 않을 수 없었다. 그러지 않으면 금융위기를 악화시켰다는 비난을 받게 돼 선거에서 떨어질 수 있었기 때문이다. DJ는 각서에 사인하고 대통령에 당선됐다. 그렇다고 IMF 프로그램에 대한 부정적인 생각이 변하지는 않았을 것이다.

김우중, ‘500억 달러 무역흑자론’ 주장

이런 DJ에게 김우중 회장은 가장 적절한 대화 파트너였다. 대우의 ‘세계경영’은 신흥시장을 중심으로 전개되는 것이었다. 신흥시장에는 금융위기가 빈발하다. 그래서 김 회장은 이미 IMF 프로그램에 정통해 있었다. 신흥국 금융위기를 직접 피부로 느꼈고 그 나라 정치지도자들을 통해 IMF의 요구 조건이나 그 결과에 대해 잘 알고 있었다. 그는 IMF 프로그램이 선진국 금융기관이나 기업들을 위한 것이지, 금융위기에 빠진 신흥국을 위한 것이 아니라고 확신했다.

실제로 김 회장은 1998년 5월 사법연수원 초청 강연에서 “IMF 체제는 국제금융기관이 우리나라를 돕는 것이 아니라 관리 체제로 바꾸어가는 것”이라며 “이 체제가 오래가면 우리가 살아남을 수가 없다”고 강조했다. 기업 구조조정에 대해서도 “경쟁하기 골치 아프니까 (한국) 대기업을 없애자는 것이 선진국 기업들의 생각”이라고 단도직입적으로 말했다.

DJ에게 김 회장은 당시 관료 그룹이나 국제금융기관, 국내외 언론을 거의 장악하고 있던 ‘구조조정론’의 반대편 논리를 제공해주는 가장 중요한 통로였다. 김 회장이 마침 전경련 회장직도 수행하고 있었기 때문에 대통령으로서 실물경제 부문의 얘기를 직접 들을 수 있는 공식 파트너이기도 했다. DJ는 관료들이 내놓은 정책 보고서를 김 회장에게 보여주며 상의하기도 했고, 그의 의견을 받아 관료들에게 재검토를 지시하기도 했다. 김 회장을 청와대로 불러 금융위기 극복 전략을 놓고 관료들과 여러 차례 논쟁도 시켰다. “김 회장 말이 맞다”며 회의를 마친 적도 있다고 한다.

김 회장은 관료들에게 ‘곧이곧대로 구조조정만 하지 말고 수출을 급격히 늘려 매년 500억 달러의 무역흑자를 쌓아서 IMF 체제를 2년 안에 조기(早期) 탈출하자’는 주장을 강하게 내놓았다. 당시 경제팀은 1998년 무역흑자가 28억 달러에 불과할 것이라는 비관적 전망을 내놓고 있는 상태였다. 따라서 IMF나 국제금융기관으로부터 빌린 돈을 상환하기 위해서는 ‘구조조정’을 통해 국내 자산을 해외에 적극적으로 매각해야만 한다는 정책 제안을 내놓을 수밖에 없었다. 반면 김 회장은 달러당 1600원대까지 올라간 환율에서는 “돌을 팔아도 수출할 수 있다”며 그동안 한국 경제가 축적한 1조 달러어치의 설비를 잘 돌리면 수출을 크게 늘릴 수 있다고 했다. 여기에 더해 투자 축소, 환율 효과 등으로 수입이 크게 줄어들기 때문에 연간 500억 달러 흑자가 달성 가능한 목표라고 강조했다.

2년간 무역흑자 700억 달러, 외자 유치 147억 달러

당시 경제 관료들을 비롯해 대부분의 사람은 갑자기 닥친 외환위기에 놀라서 세계경제 상황까지 아주 나쁘다고 생각하는 비관론에 사로잡혀 있었다. 수출이 많이 늘리라는 생각은 아예 못 하고 있었다.

그러나 김우중 회장이 직접 다녀본 세계 실물경제 상황은 괜찮은 편이었다. 동아시아 일부 국가만 금융위기로 고생하고 있을 뿐 선진국 경제는 좋았고, 신흥시장의 전반적인 잠재력도 좋은 편이었다. 실제로 2000년대에는 중국·인도·아프리카 등 신흥국 경제가 비약적으로 성장하면서 세계경제가 최장기 호황 국면을 이어갔다.

김 회장은 비관론에 사로잡히지 말고 “자신감을 갖고 위기를 극복하자”는 얘기를 곳곳에 하고 다녔다. 자신감이 있으면 그동안 우리가 힘들게 쌓은 자산과 역량을 이용해서 위기를 극복할 수 있는데, 왜 자신감을 상실하고 외국 금융기관과 기업에 자산을 헐값에 넘겨주면서 “제발 살려달라”고 애걸복걸하느냐는 것이었다.

당시 김우중 회장의 500억 달러 무역 흑자론은 구조조정론의 홍수에 묻혀 언론에서 제대로 조명하지 않았다. 단편적으로는 여러 군데서 나왔지만 구조조정론에 버금가는 의미 있는 대안(代案)으로 여겨지지 않았다. 부분적으로 나왔다가 묻히곤 했다. 김 회장이 아무리 전경련 회장이고 재계 2위 그룹의 회장이었다고 해도 그의 얘기는 ‘광야의 선지자’가 외치는 것처럼 들렸다.

하지만 조금만 시간을 늘려서 실적을 비교해보면 김 회장의 주장이 옳음을 알 수 있다. 한국은 1998년에 416억 달러의 무역흑자를 기록했다. 1999년에는 284억 달러로 2년간 도합 700억 달러 흑자였다. 반면 2년간 알짜 자산을 헐값에 팔아 실제 끌어들인 외국인 투자 유치액은 147억 달러에 불과했다. 정책 방향을 ‘구조조정론’에 오로지 맞췄는데도 불구하고 무역흑자 극복론이 구조조정 극복론보다 5배가량 효과가 있었다고 할 수 있다.

김 회장의 주장을 정부가 받아들여 수출에 조금만 적극적으로 나섰다면 2년간 1000억 달러 무역흑자를 쉽게 달성하고 불필요한 자산 매각도 훨씬 많이 줄일 수 있었을 것이다.

그러나 1998년 초 극심한 위기 상황에서는 어느 쪽의 얘기가 맞을지 DJ가 판단을 내리기 어려웠을 것이다. DJ는 김 회장과 관료 그룹을 경합시키며 양측의 얘기를 계속 들었다. 상반된 금융위기 극복 철학은 충돌할 수밖에 없는 것이었다. 여기에 감정 대립도 겹쳤다. DJ는 결국 관료들의 손을 들어줬다. 대우는 ‘구조조정을 등한시한 대표적 부실 재벌’로 몰렸고, 1999년 8월 공중분해 됐다.

2. 수출금융 봉쇄와 대우의 부채 증가

‘IMF 플러스’, 부채비율 200% 규제

DJ는 무엇 때문에 그렇게 신뢰하던 김우중 회장의 손을 놓아버렸는가? 이를 이해하기 위해서는 ‘부채비율 규제’와 ‘수출금융’에 대한 이해가 선행되어야 한다. 한국에 적용된 IMF 프로그램은 ‘IMF 플러스’라고 불린다. 1997년 11월에 공식 합의한 IMF 프로그램에 미국이 추가로 정리해고제, 외환관리법 전면 개정, 적대적 인수합병(M&A), 집단소송제 도입 등을 요구했고, 한국 정부가 이에 더해 ‘부채비율 200% 규제’를 추가했기 때문이다.

미국과 한국 정부가 추가한 ‘플러스’ 정책들의 주타깃은 대기업들이다. 적대적 M&A 제도는 어려움에 처해 있던 대기업들을 쉽게 인수할 수 있게 해준다. 정리해고제를 도입하면 인수할 때 불필요한 인력을 떨어내서 다른 회사에 합치거나 제3자에게 매각하는 것이 쉬워진다. 집단소송제를 도입하면 ‘소수(少數)주주’들의 힘이 강해져서 대주주들을 견제할 수 있게 된다. 400%대에 있던 부채비율을 갑자기 2년 내에 200% 이하로 낮추려면 대기업들이 알짜 자산을 많이 매각해야만 한다.

부채비율 200%는 ‘재벌을 옭아매는 담’

부채비율 200% 규제를 도입한 이헌재(李憲宰) 당시 금융감독위원장은 2012년에 펴낸 회고록 《위기를 쏘다》에서 여기에 아무런 과학적 근거가 없었다는 사실을 인정한다. 그는 “200%. 사실 정교한 계산을 통해 나온 기준은 아니었다. 해외 기업들의 평균 부채비율을 검토해서 정했다. 당시 미국 기업들의 부채비율은 100%가 채 되지 않았다. 일본이 150~200% 사이였다”라며 “재벌을 옭아매는 담 중 하나였다”고 합리화한다.

이에 대해 김 회장은 필자와의 대화에서 “근거도 없는데 그렇게 중요한 경제정책의 기준으로 어떻게 사용합니까”라며 “우리 대기업들을 부실이라고 몰아세우려고 만든 거라는 걸 스스로 인정하는 것밖에 되지 않지요”라고 말한 바 있다.

사실 한국보다 잘사는데도 한국보다 부채비율이 높거나 비슷한 나라들이 전 세계에 널려 있었다. 1980~91년까지 기업 부채비율 평균치를 보면 핀란드(492%), 프랑스(361%), 일본(368%), 이탈리아(307%), 노르웨이(537%), 스웨덴(552%) 등이 그런 나라들이었다. 한국은 이 기간에 366%였다.

미국과 일본 경우만 말하지 말고 이런 나라들은 왜 높은 부채비율을 유지했는지 검토했어야 한다. 일본과 비교하더라도, 일본이 중진국일 때와 비교해야지 선진국이 다 된 상태의 부채비율과 비교하는 것은 한국 기업들에 발전 단계를 바로 건너뛰라는 주문과 다름이 없는 것이었다. 이헌재씨가 인정했듯이 부채비율 200%는 ‘재벌을 옭아매는 담’이었을 뿐이다.

대우그룹의 경우 1997년 금융위기가 벌어지기 전까지는 부채비율이 5대 그룹 중 3위권에 있었다. 한국 제조업의 평균 부채비율도 360% 정도에 머물러 있었다. 특별히 위험하다고 할 수 있는 수준이 아니었다.

실제로 부채비율 자체만으로 기업의 위험성을 판단하는 것은 아무 근거 없는 것이다. 사업성이 있어 보이면 은행들이 너도나도 돈을 빌려주려고 한다. 부채비율이 1000%가 되건, 2000%가 되건 회사가 빨리 성장하고 이익을 내면 아무 문제가 없다. 벤처캐피털이 벤처기업에 투자할 때에 사업성이 있으면 10배수, 100배수로 투자하는 것과 근본적으로 아무 차이가 없는 일이다. 대출이나 투자 판단에 가장 중요한 것은 해당 기업이나 사업의 미래가치이다.

대우가 갑자기 ‘위험한’ 기업이 되어버린 이유

그런데 한국이 금융위기에 들어가고 부채비율 규제가 새로이 도입되면서 대우그룹은 갑자기 ‘위험한’ 기업이 되어버렸다. 대우는 한국에서 가장 국제화(國際化)된 그룹이었다. 수출을 가장 많이 했다. 1998년에는 전체 수출의 13%를 담당했다. 현지화(現地化)에도 가장 앞장섰다. 그 결과 수출금융을 가장 많이 사용했고 외화부채도 가장 많았다. 외환위기로 환율이 두 배로 뛰니 외화로는 같은 금액이라도 원화 기준으로는 부채가 갑자기 늘어난 것처럼 보였다. 또 수출금융이 막히면서 부채가 대폭 늘어났다.

수출금융은 기업이 수출계약을 맺고 고객으로부터 받은 환어음을 은행에서 할인해주는 유동성(流動性) 지원 시스템이다. ‘금융’이라는 말이 붙었지만 기업회계에서 부채로 잡히지 않는다. 은행에 수수료를 떼주고 환어음을 할인받자마자 기업에 현찰이 들어오기 때문이다.

그런데 은행이 수출금융을 해주려면 외화를 갖고 있어야 한다. 하지만 한국이 외환위기에 들어가면서 은행들의 외화는 바닥이 났다. 수출금융이 중단됐고 대우 등 수출업체들은 갑자기 신규 자금을 조달해야 했다. 돈을 고객으로부터 직접 받으려면 시간이 걸리는데 그때까지 하청업체나 근로자들에게는 돈을 종전처럼 지급해야 하기 때문이다. 자동차는 선진국에 수출할 경우 6개월이면 수출대금이 들어온다. 그러나 신흥국의 경우 2년까지 걸리기도 한다. 플랜트나 조선은 보통 3~5년 걸리고, 길면 10년까지 걸리는 것들도 있다.

대우는 일차적으로 단기금융시장에서 기업어음(CP)을 발행하며 자금을 끌어 썼다. 그동안 단자를 거의 쓰지 않던 대우가 대규모 자금을 조달하니 금융시장에 쏠림 현상이 나타났다. 게다가 그동안 부채로 잡히지 않던 수출금융을 CP로 조달하게 되니 대우그룹의 부채비율이 갑자기 올라갔다. 금융당국에서는 대우그룹에 무슨 큰 문제가 있는 것 아닌가 하는 위험 신호로 받아들일 여지가 있었다.

금융감독위원회는 1998년 7월 22일 ‘CP 발행 한도 제한조치’를 했다. 대우만 한도를 초과했고 금융기관들은 대우 CP 보유 초과분을 6개월 안에 해소하라고 명령받았다. 대우는 단기자금을 많이 쓰게 된 이유가 수출금융이 막혔기 때문이라며 이를 빨리 재개해달라고 정부에 요청하는 한편 회사채(會社債)로 자금조달을 시작했다. 대우의 부채비율은 계속 올라갔다.

금감위는 1998년 10월 27일 ‘회사채 발행 한도 제한조치’를 도입했다. 또 대우만 한도를 초과했다. 대우에 ‘비상벨’이 울렸다. 그 후 6개월가량 대우그룹은 금융권으로부터 6조5000억원의 자금을 회수당하며 해체의 길로 몰렸다.

‘대우 자금줄 조이기’

이 과정에 대해 정부 측과 대우 측의 얘기는 180도 다르다. 정부 측에서는 대우가 ‘구조조정’ 노력은 하지 않고 부채를 끌어 쓰며 ‘확장경영’을 계속하다가 시장의 신뢰를 잃었다고 주장한다. CP와 회사채 제한 조치는 대우 부실로 발생할 수 있는 금융시장 충격을 줄이기 위한 선제(先制)조치라고 합리화했다.

반면 대우 측에서는 갈등을 빚던 경제 관료들의 ‘자금줄 조이기’라고 말한다. 두 차례의 금융규제 조치가 대우만을 겨냥한 것이었으므로 그렇게 볼 수밖에 없다는 것이다. 대우 측은 부채비율 상승은 수출금융 중단에 따른 일시적 현상이고 당시 수출이 활발하게 이루어지고 있었으니 수출금융만 재개되면 정상화될 것이라 생각하고 있었다.

1998년 하반기부터는 은행들의 외화 사정에 숨통이 트였다. 대우 측은 수출금융을 재개할 수 있게 되었는데도 불구하고 정부가 계속 틀어막고 단자・회사채 창구마저 봉쇄하며 대우를 부실기업으로 몰아갔다고 말한다. 대우가 ‘워크아웃’ 프로그램에 들어간 1999년 8월 직후 바로 수출금융을 허용한 것을 보면 정부가 일부러 대우 자금줄을 조였다고 할 수밖에 없다고 주장한다.

DJ에게는 당시 수출금융의 실상이 제대로 전달되지 않았던 것 같다. 김 회장이 문제를 제기한다는 말을 들었더라도 분초를 다투며 다양한 국정을 챙겨야 하는 대통령 입장에서 그 내용을 쉽게 이해하기는 힘들었을 것이다.

한편 관료 그룹에서는 대우의 부실 가능성을 숨긴 게 핵심 문제라며 대우에 관해 부정적 정보를 DJ에게 계속 전달했다. 실제로 강봉균(康奉均) 당시 경제수석비서관은 1998년 11월 28일 DJ가 김 회장을 만나기 직전에 보고한 ‘김우중 회장 접견 참고자료’에서 수출금융에 대해 전혀 언급하지 않았다. 대신 대우의 “단기부채가 계속 늘고 있는 현상을 보면 이익산출의 투명성에 의문이 크다”며 ‘밀어내기식 수출’과 같은 부실 가능성을 지적했다.

수출금융 봉쇄가 결정적 타격

《김우중과의 대화》를 집필하면서 필자는 강봉균 수석의 ‘참고자료’를 김우중 회장에게 보여주고 의견을 직접 물어봤다. 김 회장과 대우 핵심 관계자들은 그때 이 자료를 처음 접했다. 김 회장은 주요 수치들을 확인한 뒤 대우의 실상을 너무 크게 왜곡했다고 반박했다.

필자도 한국 금융위기 때 언론에서 활동하며 대우가 수출금융 문제를 제기했다는 사실을 알고 있었고, 싱가포르로 옮겨 첫 번째로 저술한 책 《주식회사 한국의 구조조정》(2004년 번역 출간)에서도 대우 처리가 가장 잘못된 기업 구조조정 사례라고 지적했지만, 수출금융 봉쇄가 대우그룹에 그렇게 결정적 타격을 입혔는지 처음으로 알게 되었다. 필자가 이런 정도인데 보통 사람들은 어떻겠는가. 당시 DJ도 그랬을 가능성이 크다.

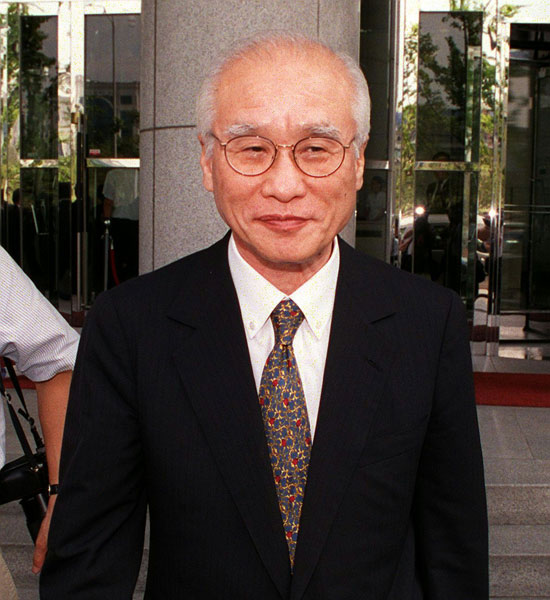

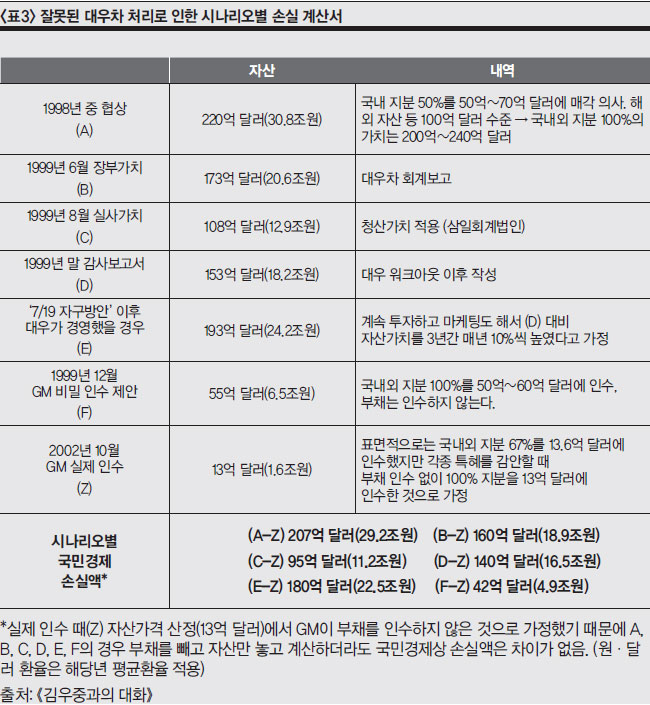

대우그룹의 차입금은 1997년 12월 말 28조7000억원에서 1998년 9월 말에는 47조7000억원으로 9개월 동안 무려 19조원이나 급증했다. 이 수치만으로는 대우에 큰 문제가 벌어진 것처럼 보이기 십상이다. 관료 그룹은 이 수치를 대우 부실의 ‘증거’로 내놓았다.

그러나 대우 측 계산에 따르면 부채 증가액 중 약 16조원은 수출금융이 막혔기 때문에 발생한 것이었다. 나머지 증가액도 대우 부실로 돌리기 어려운 이유 때문에 올라갔다. 예컨대 1998년 상반기 금융 구조조정 과정에서 금융기관들이 기업대출을 대폭 회수했는데, 대우는 3조원가량을 돌려줬다. 이를 급전(急錢)으로 메우다 보니 부채가 많이 늘었다. (〈표1〉 참조)

상황이 이렇다면 대우 부채 증가액의 대부분은 외환위기 상황과 정책 때문에 발생한 것이라고 할 수 있다. 대우의 잘못이 아니다. 수출금융은 선진국도 하고 있는 것이다. 선진국 기업들도 은행에 문제가 생겨 수출금융이 갑자기 중단되면 빚을 늘릴 수밖에 없다. 그렇게 올라간 부채 증가액이 기업 부실의 증거가 될 수는 없었다. 그러나 ‘부채비율 200%’라는 근거 없는 규제를 만들어놓고 이에 맞춰 ‘구조조정 성과’를 독촉하던 금융당국의 입장에서는 대우를 구조조정의 ‘열등생’일 뿐만 아니라 더 나아가 구조조정에 역행하는 ‘문제아’로 취급할 수 있는 증거가 됐다.

여기에 더해 대우자동차가 그동안 진행하던 제너럴 모터스(GM)와의 합작이 부진해지면서 김 회장과 대우는 더 구석으로 몰리게 됐다(GM과의 합작에 관해서는 아래 ‘DJ의 정치적 판단’ 이후에 별도로 논의한다).

3. DJ의 정치적 판단과 미국의 압력, 그리고 햇볕정책

대우그룹이 어려움에 빠져가던 1998년 하반기에 DJ는 무슨 생각을 했을까? 갑자기 닥친 국가위기 탓에, 김우중 회장 측과 관료 그룹 간 엇갈리는 얘기를 들으면서 어느 쪽 얘기가 맞는지 정확히 판단하기는 어려웠을 것이다. 그러나 국내적으로나 국제적으로나 정치 상황은 DJ가 김 회장의 손을 놓는 방향으로 흘러갔다.

美, 재벌개혁 압박

일단 한국 경제가 극심한 위기 상황에서 벗어나기 시작했다. 금융시스템이 안정을 찾았고 금리도 내림세를 이어갔다. 무역흑자도 쌓이고 있었다. 그동안은 금융위기 극복 자체가 절체절명의 과제였지만 DJ는 이제 대통령으로서 달성하고 싶던 정치적 목표들을 본격적으로 실현해나가고 싶었을 것이다. 그중 하나가 ‘햇볕정책’이다. 실제로 DJ 정부는 햇볕정책에 의한 남북관계 개선을 임기 중 가장 큰 업적으로 내세웠고, 결국 이를 통해 노벨평화상까지 받았다.

DJ 입장에서 햇볕정책을 실현하려면 중요한 것이 미국의 적극적 지원을 받는 일이었다. 그러나 미국 측에서는 1998년 중반부터 재벌개혁의 목소리를 높이고 있었다.

대기업들은 전경련 주도로 사업을 교환하는 ‘빅딜(big deal)’을 진행하는 중이었고, 6월에는 5대 그룹이 55개 퇴출(退出) 기업을 발표했다. 이미 30대 그룹 중 절반이 망한 상태였는데도 국제 금융가와 국내외 언론은 재벌들이 개혁 ‘시늉’만 낼 뿐 핵심 계열사는 내놓지 않는다고 비판의 목소리를 높였다.

DJ는 6월 중순 미국 방문을 마치고 귀국하는 자리에서 “빅딜이건 작은 딜이건 기업을 개혁해야 한다. 이것은 확실한 것이다. 여기에는 5대 그룹이 앞장서야 한다”며 ‘5대 그룹’을 명시적으로 거론하기 시작했다.

공교롭게도 이때는 정주영(鄭周永) 현대그룹 명예회장이 ‘소 떼 방북(訪北)’을 하면서 남북교류에 시동이 걸리던 시기였다. DJ가 미국을 방문했을 때 햇볕정책에 대한 협조를 요청했고, 클린턴 당시 대통령 등 미국 관계자들은 5대 그룹 개혁을 주문했을 가능성을 배제하기 힘들다.

미국 측의 재벌개혁 요구는 갈수록 강해져서 클린턴이 11월 20일 한국을 방문했을 때 최고조에 달한다. 클린턴은 DJ와 정상회담 직후 가진 기자회견에서 “5대 그룹의 개혁이 부진하다”며 강력한 재벌개혁을 직접 주문했다. 미국의 신용평가사 무디스(Moody’s)도 때맞춰 “5대 그룹 구조조정을 지켜본 뒤에야 한국에 대한 신용평가 등급 상향 조정을 고려할 수 있다”고 발표했다.

만약 트럼프 미국 대통령이 지금 한국을 방문해서 비슷한 얘기를 했다면 ‘내정 간섭’이라든지 “당신이 도대체 무슨 자격으로 우리나라에 와서 그런 말을 하느냐”며 정치권이나 언론에서 난리가 났을 것이다. 그러나 당시는 그렇지 않았다. 이를 비판하는 언론이나 정치인이 전혀 없었다. DJ도 11월 24일 클린턴의 발언을 바로 받아 “5대 재벌 개혁을 연내에 끝내야 한다”고 다그쳤다. 국내외 관심은 5대 그룹 중 누가 타깃인지에 쏠렸다.

대우와 현대의 對北사업

당시 금감위의 부채비율 200% 기준을 맞추기 어려워 보이던 그룹은 대우와 현대였다. 둘 다 중화학산업 비중이 높고 이 부문의 수출이 많아 부채비율이 낮아지기보다는 오히려 높아지고 있었다. 현대의 경우는 그해 10월 기아자동차를 인수해서 부채비율이 더 많이 올라간 상태였다. 두 그룹 중에서 시장의 관심은 대우에 집중됐다. 현대는 DJ 정부의 ‘정치적 파트너’였지만 대우는 그렇지 않았기 때문이다.

현대그룹은 정몽헌(鄭夢憲) 회장이 그룹 공동회장으로 취임한 1998년 1월 13일 이후 대북사업에 적극 뛰어들었다. 1998년 6월 16일에는 정주영 명예회장이 500마리의 소를 몰고 판문점을 통과하는 ‘소 떼 방북’을 실현했다. 그 후 현대그룹은 DJ 정권 대북사업의 긴밀한 파트너이자 북한에 자금을 지원하는 창구 역할을 하게 됐다.

2000년 6월 15일 김대중-김정일 정상회담이 성사됐다. 그러나 불법 대북송금 문제가 불거지면서 정몽헌 회장이 검찰조사를 받게 되고, 2003년 8월 5일 정 회장은 투신자살한다. 정 회장은 조사 과정에서 ‘남북정상회담을 하는 조건으로 5억 달러의 현금을 북한에 지급하기로 약속했다’고 진술했다. 미국 의회조사국 보고서는 1999~2000년 동안 현대그룹이 공개·비공개적으로 10억 달러의 현금을 북한에 제공했다고 밝혔다.

남북협력에 있어서는 김우중 회장이 선구자라고 할 수 있다. 김 회장은 노태우(盧泰愚) 대통령 시절 대북특사 자격으로 비밀리에 북한을 방문해서 당시 김일성(金日成)·김정일(金正日)과 함께 3명이서만 20여 차례에 걸쳐 단독 회담을 했다. 그 결과 1991년 남북기본합의서를 도출해냈다. 노태우-김일성 정상회담도 거의 합의 직전까지 끌고 갔다.

김우중 회장은 김영삼 대통령 때에도 북한을 방문해서 1994년 김영삼-김일성 정상회담 합의를 이끌어냈다. 김일성의 급사(急死)로 무산된 이 합의는 공식적으로 지미 카터 전 미국 대통령이 성사시킨 것으로 알려져 있지만, 실제로는 당시 북한에 이미 들어가 있던 김 회장이 막후 작업을 다 했다.

집권 초 DJ에게 김 회장은 “북한 문제가 서둘러서 할 것이 아니다”라고 조언했다. “그쪽에서 연락이 올 때까지 기다리는 것이 최선이다. 연락이 오면 그때 형편 봐서 슬슬 하면 된다”고 얘기했다. 김 회장은 북한과의 교류는 비밀로 진행하는 것이 좋다고 생각했다. 유연한 협상을 위해서다.

이것은 김 회장이 북한을 이미 겪어봤기 때문이다. 대우는 한국 기업 최초로 북한에 남포공단을 설립했다. 북한에서 100만 평(330만 평방미터)의 넓은 땅을 내주었지만 실험적으로만 공단을 운영하다가 사업을 접었다. 북한은 체제유지가 최우선이라서 사업을 제대로 하기 힘들었다.

그 후 김 회장은 북한을 개방시키기 위해서는 북한 내에 공단을 만들 것이 아니라 동북3성과 같은 타지에서 남북합작 사업을 하면서 북한 인력을 외부로 끌어내어야 한다는 지론을 갖게 됐다. 그래야 북한과의 협상에서 지렛대와 유연성이 생기기 때문이었다. 같은 이유 때문에 대우 해체 뒤 해외에 머물고 있던 2002년, 중국과 북한이 합작하는 신의주 공단을 맡아달라는 제안이 들어왔을 때 그는 이를 거절했다. 공단을 중립지대에 만들어야 한다는 것이었다. 그러나 DJ는 김 회장의 조언과 반대로 갔다. 급하게 서둘렀고, 현대는 공개적으로 남북경협을 적극 추진했다. 북한에 거액의 돈을 불법적으로 지불할 수밖에 없었던 중요한 이유도, 너무 서둘러 공개적으로 남북정상회담을 추진했기 때문일 것이다.

햇볕정책과 대우를 맞바꾼 DJ

당시 상황을 조금이라도 이해하고 있던 사람들에게 현대와 대우 중 대우가 위험해 보이는 것은 너무나 확연한 일이었다. 현대는 정권의 정치적 파트너였다. 반면 대우는 김 회장이 DJ와 개인적 신뢰는 있는지 몰라도 정권의 파트너는 아니었다. 관료 그룹과의 갈등도 있었다. 다음 ‘대우자동차 떨이 매각’에서 다루지만, 대우차와 GM 간 합작 딜의 진행 과정을 보면, 미국 측의 5대 그룹 개혁 압박에서도 현대가 아니라 대우가 타깃이었을 가능성이 보인다.

결국 대우는 관료 그룹과 미국 양쪽에서 협공(挾攻)을 받았다고 할 수 있다. DJ는 결정을 내려야 했다. 순수하게 정치적으로만 판단했을 때 대우를 도와주라고 하는 것은 정치적 위험이 큰 도박이 됐다. 만약 대우를 도와주라고 했다가 잘못되면 그 책임을 DJ가 다 뒤집어써야 했다. 반면 대우의 손을 놓으면 인간적 신뢰를 갖고 있던 김우중 회장에게는 미안한 일이지만 정치적 책임을 질 필요는 없었다. 대우는 구조조정에 실패해 잘못됐다고 합리화할 수 있었다. 또 햇볕정책을 제대로 밀고 나가기 위해서는 클린턴의 적극적인 지원이 필요했다. ‘5대 그룹’을 직접 거론하며 재벌개혁을 주문하는 클린턴에게 어떻게든 화답(和答)해야 했을 것이다. 정치인 DJ는 김 회장의 손을 놓을 수밖에 없었다.

4. 대우자동차 ‘떨이 매각’과 대우차 모델로 중국 시장 제패한 GM

대우를 해체의 비극으로 몰아간 또 다른 줄기는 GM과의 합작 협상이다. 수출금융의 경우와 마찬가지로 GM과의 협상도 대우 측과 관료 측의 얘기가 180도 다르다.

대우차 헐값 매각을 결정한 이헌재 당시 금감위원장은 회고록 《위기를 쏘다》에서 “김우중 대우 회장은 제너럴 모터스(GM)와의 전략적 제휴에 모든 걸 걸었던 것 같다. … 그러나 애초부터 불가능한 협상이었다. 대우의 오랜 협력·합작사였던 GM은 대우의 사정을 김 회장만큼 잘 꿰고 있었다. … 조건을 바꿔가며 질질 끌더니 1998년 7월 협상을 깨고 만다”고 말한다. 대우차가 “기술 자립이 어려웠다”고까지 강조한다.

관료 그룹을 통해 계속 반복되어 ‘정사(正史)’처럼 굳어진 이 스토리는 다음과 같이 구성되어 있다.

첫째, 대우자동차는 처음부터 무리한 부실 투자였다. “기술 자립이 어려웠다”는 말은 그 맥락에서 나온 것이다.

둘째, 외환위기로 자금 사정이 어려워지니까 대우가 옛 사업 파트너였던 GM에 합작 투자를 제안했다.

셋째, GM은 대우와 협상을 진행하다가 대우차의 부실을 알고 발을 뺐다. 이헌재씨는 “1998년 7월 협상을 깨고 만다”라고까지 명시적으로 말했다.

넷째, 워크아웃 후 실사(實査)를 해보니 대우차의 부실이 너무 크고 회생(回生) 가능성이 없어서 헐값에 산업은행 돈까지 빌려주며 GM에 넘겼다. 부실이 더 커져서 국민경제에 추가 손실이 생기는 것을 막기 위한 고육지책(苦肉之策)이라는 것이다. 그러나 대우 측은 이 스토리가 대우차 ‘떨이 매각’이라는 정부의 치명적 실패를 가리기 위해 지속되고 있는 신화라고 반박한다. 이 스토리의 4개 구성 항목을 차례차례 검토해보자.

(1) 기술 자립 가능성 없는 무리한 부실 투자?

대우 해체 이후 국내에 잘 소개되지 않은 사실은 GM이 대우차 모델에 힘입어 중국 시장 1위로 떠올랐다는 사실이다. 포드・폴크스바겐・도요타 등 경쟁사들은 중국 시장에 이미 진출해 있었다. 그러나 GM은 소형차 모델이 없어서 2002년 10월에 대우차를 인수한 뒤에야 진출할 수 있었다. GM상하이는 2008년에 중국 1위가 됐다. 2010년에는 중국에서만 230만 대의 자동차를 팔아 GM의 미국 자동차 판매량을 앞질렀다.

이 성공의 견인차는 ‘뷰익 엑셀르(Buick Excelle)’이다. 2000년대 상하이GM 매출의 70%를 차지한 베스트셀러 카이다. 그런데 이 차는 대우가 개발한 ‘누비라’이다. 대우의 ‘마티즈’(본래 1991년 출시한 ‘티코’의 개정판)도 ‘쉐보레 스파크(Chevrolet Spark)’로 이름을 바꿔 상하이GM의 성공에 기여했다.

대우차는 체리자동차(奇瑞汽车· Chery Automobile)의 탄생과 성공에까지 기여했다. 체리자동차는 ‘마티즈 짝퉁’이라고 불리는 ‘큐큐(Chery QQ)’를 2003년부터 생산하면서 중국 주요 자동차 회사로 떠올랐다. 2011년 기준 중국 내 생산량 7위. 큐큐는 체리자동차가 2000년대에 가장 많이 판매한 차이고, 중국 내 미니카 중에서 베스트셀러였다. 그런데 사실 큐큐는 마티즈 짝퉁이 아니다. 마티즈이다. 대우차가 워크아웃에 들어가 있던 기간에 마티즈 설계도가 대만으로 유출됐는데, 체리자동차가 이를 구해서 그대로 만든 것이기 때문이다. 〈표2〉에서 보듯이 2011년 중국의 미니카, 소형차, 콤팩트카 3개 차종의 10대 베스트셀러 중에서 최상위권은 대우차 모델들이 석권했다.

자동차 시장 전문가인 마이클 던(Michael Dunne)은 GM 관계자들을 폭넓게 인터뷰하고 2011년에 발간한 저서 《미국 바퀴, 중국 도로(American Wheels, Chinese Roads)》에서 다음과 같이 밝혔다.

“상하이GM의 성공에 GM대우가 명백하게 핵심적이었다. 2002년에 … 인수한 이 회사는 GM의 핵심적인 글로벌 제조 베이스가 되었다. 한국에서 개발된 뷰익 엑셀르는 … 중국 시장에서 상하이GM 매출의 70%를 차지했다. ‘GM대우 인수가 없었으면 상하이GM이 그렇게 성공하지 못했을 것이다’라고 중국에서 4년 이상 근무한 GM의 한 임원은 확인해준다. … 대우차 인수는 중국 시장에서 GM의 성공에 강력한 요인이었고, 아마도 세계시장에서 GM의 성공에도 그러할 것이다.”

이 차들은 대우에서 개발 단계에 있던 것으로 GM의 기술력이 더해져서 성공한 모델이 아니다. 대우가 다 만들어서 팔고 있던 모델들을 GM이 그대로 갖고 가서 이름만 바꿔 판 것이다.

이 모델들은 기술력을 입증하듯 외환위기라는 국내 상황이 무색하게 출시(出市)되자마자 미국 시장에서도 성공하고 있었다. 미국 딜러들 사이에서 대우가 ‘제2의 혼다’라는 얘기까지 나왔다. 2000년 7월 JD 파워(JD Power)가 발표한 고객만족도 지수(指數) 조사에서 대우차는 미국 내 진출해 있는 37개사 중 4위를 차지했다. 렉서스, 새턴, BMW 다음이었다. 당시 현대차는 34위에 불과했다.

대우차는 국내 경쟁에서도 현대차를 바짝 쫓아가고 있었다. 라노스(1996년), 누비라(1997년), 레간자(1997년) 등이 출시되면서 시장의 호평을 받았기 때문이다.

1997년에는 수출에서 현대차 60만1000대, 대우차 42만7000대로 두 회사 간에 격차가 크게 났었다. 그러나 1998년에는 현대차 57만2000대, 대우차 50만6000대로 격차가 많이 줄었다. 현대차 수출은 4.8% 감소한 반면, 대우차 수출은 18.5% 급증했다. 1999년에는 현대차 65만3000대, 대우차 60만4000대로 격차가 거의 나지 않는 수준까지 됐다.

내수(內需)에서도 비슷한 추세가 나타났다. 현대차의 국내시장 점유율은 1996년 49.9%에서 1997년 45.5%, 1998년 39.2%로 계속 떨어졌다. 반면 대우차의 점유율은 1996년 22.5%에서 1997년 30.3%, 1998년 33.2%로 계속 빠르게 올라갔다.

자동차 수출이 크게 증가하면서 대우의 수출금융 수요도 크게 늘었다. 그러나 외환위기로 대우는 단기급전을 조달해야 했다. 앞에서 언급했듯이 관료 그룹에서는 대우의 수출 급증을 ‘밀어내기 수출’의 결과라고 폄하했다. 그러나 자동차 선적이 급증한 것은 해외에서 신차종들이 굉장히 잘 팔렸기 때문이었다.

김우중 회장은 필자와 이 대목에 관해 대화를 나눌 때 굉장히 흥분했다.

“(만약 밀어내기 수출이었다면) 거기(현지법인)에 과잉 재고가 있어야 할 것 아니에요? 워크아웃하고 삼일회계법인이 실사 나왔을 때 그런 것 잡아냈어야 하는 것 아닙니까? 지금까지도 그런 재고에 대해서 아무 얘기 없잖아요?”

그는 속사포처럼 쏟아부었다. 당시 그 자리에 함께 있던 김태구 전 대우자동차 사장도 강봉균 수석의 ‘참고자료’가 “굉장히 삐딱하게 써졌다”고 코멘트했다.

(2) “대우가 아니라, GM이 다급해서 합작을 먼저 제안했다”

이헌재씨가 회고록을 발간한 2012년에는 대우차 모델의 국제적 성공이 이미 확립된 상태였다. “기술 자립이 어려웠다”는 이헌재씨의 말은 그래서 액면 그대로 받아들이기 어렵다. 이것은 관료 그룹의 대우차 스토리 두 번째 구성 항목, 즉 “외환위기로 자금 사정이 어려워지니까 대우가 옛 사업 파트너였던 GM에 합작 투자를 제안했다”는 것과 밀접하게 연결되어 있다.

대우 측은 실상이 정반대였다고 밝힌다. GM이 대우에 합작을 먼저 제안했고, 이 사실에 대해서는 이헌재씨가 처음부터 잘 알고 있었다는 것이다.

김 회장은 “우리는 생각도 않고 있었는데 휴스(Louis Hughes, 당시 GM의 해외사업 총괄부사장)가 제안해왔다”며 “1997년 5월경이니까 한국이 IMF 체제에 들어가기 전이었고, 유동성 문제와 아무 상관 없이 진행된 것”이라고 말했다. 그 후 1998년 2월에 양해각서(MOU)가 체결됐고 휴스가 이끄는 실무팀이 4월에 한국을 방문해 신차종을 점검해보고 대단히 만족해했다고 한다. 김 회장은 “(GM 관계자들이) 우리 자동차와 시설을 보고 굉장히 감동했어요. 휴스가 박수 치고 환호까지 했으니까요”라고 말했다.

1992년에 대우와 14년간의 합작을 청산하고 1995년 폴란드 국영 자동차 회사 FSO 인수전에서 뼈아픈 패배를 당했던 GM은 왜 대우에 합작을 제안했을까? 외환위기 당시 한국에서는 국내 기업 비판과 외자 유치 열풍 속에 GM과 같은 선진국 기업들은 모두 건실한데 한국 기업들은 부실로 뒤덮여 있다는 무비판적 사대주의(事大主義)가 팽배했다. GM의 스미스 회장이나 다른 관계자들이 한국을 방문하면 언론이 이들을 마치 ‘구세주(救世主)’처럼 쫓아다녔다. ‘언제, 얼마나 한국에 투자할 것이냐’는 질문들이 이어졌다.

그러나 당시 GM의 경영 상태는 상당히 좋지 않았다. 영국의 시사주간지 《이코노미스트(The Economist)》는 1998년 10월8일자 ‘GM의 쇠락과 추락(The Decline and Fall of General Motors)’이라는 글에서 북미에 공장을 갖고 있는 자동차 회사 중 GM의 생산성이 꼴찌라며 “오늘날 GM은 경영학책에서 무엇을 하지 말아야 할 것인지에 대한 사례로만 나온다”고까지 지적했다.

GM은 최대 신흥시장인 중국에서는 경쟁에 참여조차 못 하고 있었다. 당시 중국은 경제개발 초기라서 소형차 위주 시장이었는데 GM은 소형 차종을 갖고 있지 못했기 때문이다. 신차종을 개발하는 데는 3~4년의 시간이 걸린다. 그때까지 기다릴 수 없었다. 빨리 중국 시장에 진출해야 하는 GM에 대우가 개발한 마티즈·라노스·누비라·레간자는 그 필요에 딱 부합하는 차종이었다.

대우 입장에서도 GM과의 합작은 시장을 빨리 확보할 수 있는 수단이었다. 자동차 해외 판매망 구축에는 대규모 자금이 투입돼야 한다. 대우는 당시 판매망 구축 속도전을 벌이고 있었다. GM의 기존 판매망을 이용하고 신흥시장에서 판매망을 함께 구축하면 자금 부담도 덜고 성과도 빨리 낼 수 있었다. 김우중 회장은 “합작해서 더 키워 더 많이 벌면 되는 것”이라고 말했다. 대우는 1992년 GM과 결별했는데 완성차 부문에서만 헤어졌다. 부품 부문의 합작사들은 유지됐고 오히려 협력을 확대해왔다. GM과 다시 합작하면 부품 협력과 완성차 협력이 시너지를 낼 수도 있었다.

대우 측은 따라서 GM과의 합작이 성사될 수밖에 없는 것이었고 가격협상만 남아 있는 상태였다고 말한다. 대우는 50% 지분을 매각하겠다고 제안했다. 50억~70억 달러에 타결될 수 있을 것이라고 예상했다. GM은 합작을 빨리 진행하려고 서둘렀다. 휴스는 해외사업장까지 실사하려면 시간이 너무 많이 걸리니까 국내 부문부터 먼저 자본 참여하고 해외 부문은 그 후 진행하자고 제안했다. “빨리해서 (1998년) 9월에 이사회 승인을 받아보겠다”고까지 말했다고 한다.

(3) 왜 실사 진행 중이었는데도 “1998년 7월 협상을 깨고 만다” 발언했나?

이런 상황이었다면 이헌재씨의 “1998년 7월 협상을 깨고 만다” 발언은 명백한 거짓말이 된다. 대우 측은 GM이 협상 파기를 통보한 적이 전혀 없었다고 말한다. GM과의 협상을 담당했던 김석환 당시 대우자동차 부사장은 다음과 같이 증언한다.

“1998년 7월은 실사단이 한창 오가기 시작할 때입니다. 합작에는 그쪽이 몸이 달아 있는 상태였어요. GM은 우리 공장을 방문한 뒤 자동차를 그렇게 싸게 만들 수 있다는 것을 처음으로 알게 됐으니까요. GM은 매트릭스(행렬·matrix) 조직이라서 부문별로 타당성 조사를 별도로 하고 그 의견들이 모여야만 결정을 내릴 수 있어요. 1년 넘게 실사가 진행됐고, 대우가 워크아웃에 들어가기 직전인 1999년 8월 6일에 최종계약을 위한 양해각서가 체결됐어요. 같은 달 25~26일에 휴스가 14명의 대표단을 데리고 와서 또 실사를 했습니다. 실사가 계속 이어지고 휴스가 10월 13~15일에 36명의 대규모 대표단을 데리고 방한해서 종합점검 회의를 했어요. 당시 이 내용을 금융감독위원회에 다 보고했습니다.”

그러면 이헌재씨는 왜 ‘7월 협상 파기’를 강조했는가? 필자는 《김우중과의 대화》 출간 기자회견 석상에서 이 문제뿐만 아니라 다음에 논의되는 GM의 비밀 인수의향서에 관해 이헌재씨에게 공개 질의한 바 있다. 그러나 답변을 들을 기회가 없었다. ‘이헌재 사단’과 가까웠던 지인(知人)은 그쪽에서 응대하지 않기로 방침을 정했다고 필자에게 전해왔다.

김우중 회장은 “이헌재씨가 그때는 그런 얘기를 한 번도 꺼내지 않다가 회고록에서 뒤늦게 그렇게 말하는 건 다른 의도가 있다고 할 수밖에 없다”고 지적했다. 7월부터 진행한 대우에 대한 돈줄 조이기(CP 발행 한도 제한조치)를 합리화하려는 의도라는 것이다. 그는 “대우차는 이미 부실이었고, GM도 그렇게 인정했으니까 부실이 더 커지지 않게 7월부터 (대우그룹에 대한) 유동성 규제에 들어가서 수습하려고 했다고 얘기하는 것 아니냐”고 말했다.

당시 관료 그룹과 언론에서는 “왜 GM과의 합작 협상 결과가 나오지 않느냐. 김 회장이 구조조정 압력을 회피하기 위해 되지도 않을 GM 지분 매각 협상 얘기를 꺼내놓고 시간을 버는 것 아니냐”는 비판이 나왔다. 그러나 김 회장은 이에 대해 전혀 다른 생각을 갖고 있었다. 그는 “그때 우리 제품 수출이 잘되고 있었으니까 금융만 정상화되면 아무런 문제가 없었기 때문에 수출금융을 풀려고 전력을 다하고 있었다”면서 “GM과 합작 협상을 빨리 진행해서 돈을 끌어온다는 생각은 전혀 하지 않았다”고 말한다. “그 딜은 원래 GM이 먼저 제안했던 거니까 잘 기다리면 결국 그쪽에서 오게 되어 있던 것”이라며 “협상 상대방에게 ‘왜 빨리 진행하지 않느냐’고 물어보는 건 우리가 다급하다는 신호를 보내는 거니까 가격 협상에서 불리해진다”고 말했다.

물론 GM과의 협상은 휴스가 김 회장에게 얘기했던 것보다 더디게 진행됐다. 왜 늦어졌을까? 정부의 유동성 규제가 들어가고 대우에 대해 좋지 않은 얘기들이 많이 나오니까 GM이 상황을 지켜봤을 가능성이 크다.

하지만 “GM이 대우의 상황이 아주 나빠질 때까지 기다렸다가 헐값에 사는 전략을 취했을 가능성은 없나”라고 필자가 묻자, 김 회장은 “꼭 사야겠다 하는 걸 헐값에 사려고 그렇게까지 기다리지는 못한다”라고 답했다.

실제로 GM은 계속 실사를 진행하고 있었다. 대우가 워크아웃에 들어가니까 GM이 오히려 다급해졌다. 대우 채권단은 공개입찰로 대우차를 처리할 가능성이 컸기 때문이다. 그동안 대우와 협상해왔던 것이 무용지물이 될 수 있었다(실제로 2000년 6월 29일에 열린 대우차 첫 번째 국제 입찰에서는 포드가 GM을 제치고 우선협상자로 선정됐다. 그러나 포드는 9월 14일 인수제안서를 내지 않고 인수를 포기했다). GM은 이헌재씨에게 비밀리에 대우차 인수의향서를 보냈다.

대우 해체 ‘정사’에서 깊이 파묻혀 있는 것이 GM의 비밀 인수의향서이다. 휴스 부사장 명의로 이헌재 금융감독위원장에게 1999년 12월 13일 보낸 것이다. 그는 “12월 6일 GM이사회의 승인을 받아” 의향서를 보낸다면서 “50억~60억 달러의 기업가치”에 대우차를 인수하고 싶다고 밝혔다. 그리고 GM과 대우차 간에 “보완성과 기타 시너지와 관련해서 대단한 기회(considerable opportunities for complementation and other synergies)”가 있다고 강조했다. 채권단이 공개매각 방침을 결정하기 전의 일이다. 대우와는 지분 50%를 받으며 50억~70억 달러 선에서 얘기가 오갔는데, 이 의향서에서는 100% 지분을 확보하고 부채를 떠맡지 않는다는 조건을 내걸었다.

이헌재씨를 비롯해 정부 측에서는 이 의향서의 존재에 대해 함구(緘口)해왔다. 공개입찰 방침이 정해지기도 전에 GM과 한국 정부 간에 협의가 진행됐다면 큰 스캔들이 되기 때문이다. 필자가 책 출간 기자회견에서 이 의향서가 왜 오게 됐는지, 답변을 했는지, 그렇다면 어떻게 답변했는지 정황을 설명해달라고 이헌재씨에게 공개 질의했지만 무반응이었다.

필자가 주목하는 것은 이 의향서가 단순히 매입 의사 표현을 넘어 구체적으로 매입 가격과 조건을 밝혔다는 사실이다. 의향서에는 GM과 금감위 간에 이미 협의가 상당히 진행됐던 것으로 추정되는 표현이 나온다. 의향서는 “귀하가 우리의 협의에 기울여줬던 시간과 노력 그리고 귀하의 직원들이 이 상황에 대해 쏟아준 관심에 감사하다(First, let me thank you for the time and effort that has been dedicated to our discussions and the attention you staff has devoted to this situation)”는 문장으로 시작한다. 매각 주체인 산업은행이 아니라 금융감독위원장과 GM이 직접 ‘딜’을 진행하고 있는 것으로 해석될 수 있는 표현이다. 시간이 이미 20년 넘게 흘렀지만 누군가는 진실을 규명해야 할 사안이다.

(4) “이 땅에서 대우자동차 매각 같은 비굴한 협상이 두 번 다시 있어서는 안 된다”

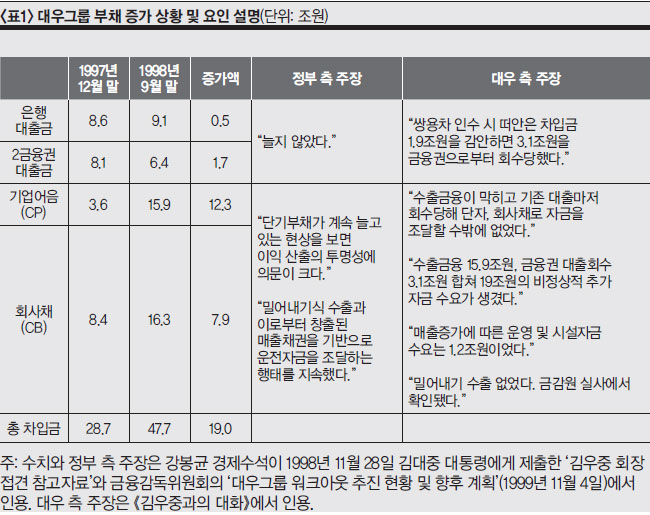

대우차는 결국 GM에 2002년 10월 매각됐다. 표면적으로는 국내외 지분 67%를 13억6000만 달러(약 1조5000억원)에 파는 것이었다. 휴스가 비밀 의향서에서 제안했던 가격보다 5분의 1가량으로 더 폭락했다. 하지만 GM이 부채를 전혀 인수하지 않고, 자산도 원하는 것만 골라 인수하고(cherry-picking), 산업은행에서 20억 달러의 장기대출을 지원받고, 대우중공업 소유던 마티즈 라인까지 함께 받았기 때문에 거의 공짜로, 심지어 돈을 받고 가져간 것이라고까지도 할 수 있다. 정부 관계자들은 대우차의 회생 가능성이 없고 놔두면 부실이 더 커질 것이기 때문에 어떻게든 빨리 GM에 넘겨서 회생시키는 것이 나았다고 합리화했다. 과연 그럴까?

일단 매각이 결정될 때 산업은행 총재였던 정건용(鄭健溶)씨의 발언을 보면 그렇지 않은 것 같다. 그는 매각 결정 직후 일부 기자와 저녁 식사를 하면서 “이 땅에서 대우자동차 매각 같은 비굴한 협상이 두 번 다시 있어서는 안 된다”라며 “당장이라도 협상을 깨버리고 야인으로 돌아가고 싶은 적도 많았다”고 토로했다.

당시 협상 진행 과정을 알고 있는 한 관계자는 “정 총재는 가능한 한 좋은 조건을 얻어내기 위해 노력했는데, ‘윗선’에서 빨리 매각하라는 압력이 계속 왔다”며 “그것은 실질적으로 GM이 원하는 요구 조건을 그대로 받아들이라는 것이었다”고 말했다(이 관계자는 필자에게 그 ‘윗선’이 누구인지 얘기했지만 여기에서 밝히기는 어렵다).

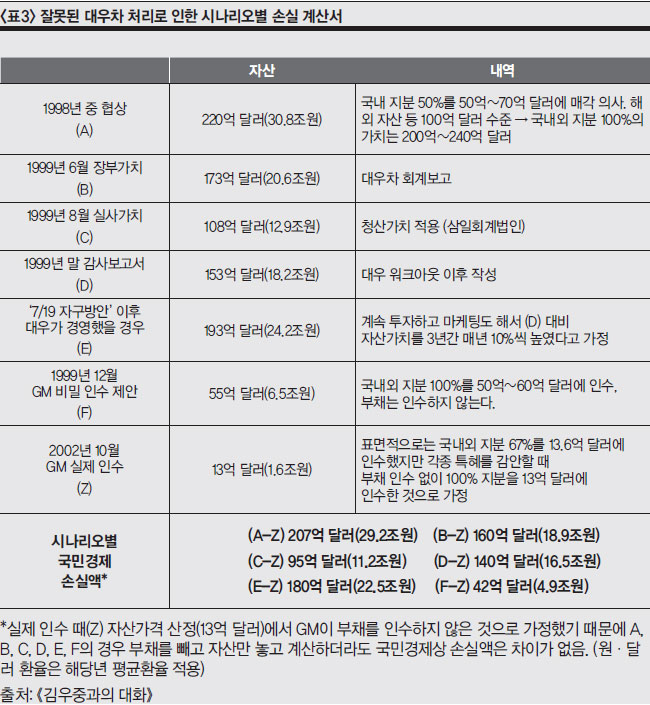

GM이 대우차 모델로 중국 시장뿐만 아니라 세계시장에서 커다란 성공을 거두었다는 사실에 비추어 보면 대우차 GM 매각은 대실패이다. GM은 대우가 만든 소형차 모델에 관심을 갖고 그 모델로 큰돈을 벌었는데, 한국의 정책 당국에서는 대우차가 기술력도 없고 회생 가능성이 없으니 ‘땡처리’라도 해야 한다며 GM에 큰 특혜를 주면서 넘겼다. 대우차 성공의 비용은 한국이 다 부담했고, 그 성과는 GM이 다 가져갔다. 대우 측은 대우차 떨이 매각으로 한국 경제가 200억 달러(약 23조원)가 넘는 손실을 입었다고 계산했다. 한국이 외환위기 때 IMF에서 빌린 액수에 해당된다. 만약 대우와 GM 간의 합작이 성사되어서 함께 기업가치를 높이는 상황과 비교하면 이보다 훨씬 더 큰 손실을 입었다고 할 수 있다. (상세한 내용은 〈표3〉 참조)

손실액에 대한 구체적 평가는 보는 시각에 따라 달라질 수 있을 것이다. 그러나 한 가지 사례만 봐도 크게 잘못됐다는 사실이 명백하다. 정부는 공적(公的)자금을 투입해서 대우의 부실자산을 많이 처리하고 GM이 우량자산 중에서만 골라 인수할 수 있게 해줬다. ‘부실자산’은 따로 모아 ‘배드 컴퍼니(bad company)’에서 정리하려고 했다. 그러나 이 대우자동차(주) 청산법인은 《김우중과의 대화》를 출간하던 2014년까지 멀쩡하게 살아 있었다. (주)대우 청산법인도 마찬가지였다(두 ‘배드 컴퍼니’는 최근까지도 남아 있다고 한다). ‘부실자산’이라던 것들이 15년이 넘도록 돈을 계속 벌어줬기 때문이다. 그렇다면 대우차를 워크아웃 할 때에 정상자산을 부실자산으로 잘못 분류했고 그 잘못을 대우에 떠넘겼으며, 그 비용은 한국 경제가 부담했다는 얘기밖에 되지 않는다.

(5) 대우차 매각을 둘러싼 음모론

대우 관계자들은 대우차 매각에 뭔가 흑막(黑幕)이 있다는 의혹을 거두지 않고 있다. 가장 의혹이 쏠리는 인물은 오호근(吳浩根)씨이다. ‘이헌재 사단’의 핵심 멤버던 오호근씨는 1998년 6월부터 2000년 3월까지 금감위 산하 기업구조조정위원장과 5대 그룹 사업구조조정 추진위원장을 겸임했다. 대우가 워크아웃에 들어간 뒤 2000년 2월부터 10월까지 대우 구조조정추진협의회 의장을 맡았고, 대우자동차 이사회 의장도 겸임했다. 이헌재 금감위원장의 복심(腹心)으로 언급되기도 했던 오호근씨는 외환위기 때 기업 구조조정의 실무를 처음부터 끝까지 책임졌다고 할 수 있다.

그는 대우 구조조정협의회 의장으로 재임하던 8개월 동안 채권단에 ‘구조조정 용역비’로 월(月) 5000만원, 총 4억원을 받아 물의를 일으키기도 했다. 지금 기준으로도 굉장히 큰 금액이다. 당시 대우차를 역대 최대 부실기업으로 치부하던 당사자가, 그리고 정부의 실질적 ‘임명’에 의해 의장직을 맡게 된 사람이 그 부실을 해결해준다는 명목으로 별도의 거액을 요구하는 것은 일반인의 상식에 부합하지 않는다. 채권단도 지나친 요구라고 생각했지만 ‘이헌재 사단’의 핵심 인물이라는 위세에 눌려 그대로 받아들였다고 한다. 오호근씨는 외환은행장 후보 물망에도 올랐다.

대우 구조조정 과정에서 외부 자문용역을 한 곳이 미국의 투자은행 라자드(Lazard)였다. 그런데 오호근씨는 대우차 처리가 일단락되자마자 2001년 싱가포르에 있는 라자드 아시아의 회장으로 부임했다. 투자은행과 거래하던 사람들이 나중에 그 회사의 자문이나 고문으로 옮기는 경우는 종종 있다. 그렇지만 ‘회장’이라는 직함을 받아서 가는 경우는 대단히 이례적이다. 대우 관계자들은 “라자드가 얼마나 큰 도움을 받았기에 회장으로 모셔가며 보은(報恩)하냐”고 얘기한다.

오호근씨는 2006년 세상을 떠났다. 죽은 자는 말이 없다. 기업구조조정위원회의 자료도 별로 남아 있는 것이 없다. 이헌재씨 후임으로 2000년 금융감독위원장을 맡게 된 이용근씨 휘하에서 일했던 한 전직 관료는 다음과 같이 필자에게 말한 바 있다.

“금감위 업무를 인수하려다 보니 자료가 별로 남아 있는 것이 없었다. 기업구조조정위원회는 민간기구로 분류됐기 때문에 정부 부처에 적용되는 공문서 관리 지침이 적용되지 않았다. 전임자들이 자료를 상당수 파기했다고 들었다. 파기하기 전에 주요 자료를 복사해 CD에 담아 따로 갖고 있다는 얘기도 있었다.”

음모론의 가닥은 미국으로도 이어진다. 《김우중과의 대화》 출간 직후, 한 지인이 필자에게 전화를 걸어왔다. 책을 읽은 뒤 생각나는 것이 있어서 알려주기 위해서라는 것이었다. 그는 외환위기 때 한 언론사의 워싱턴특파원으로 일했다. 그의 얘기는 다음과 같았다(그는 나중에 이 내용을 개인 페이스북에 올리기도 했다).

〈2000년 초반에 미국자동차협회 고위 관계자가 이례적으로 몇몇 특파원과 점심을 하자며 강서면옥이란 한식당에 자리를 만들었다. 한국 자동차 시장이 개방은 됐지만 한국민들 사이에 아직까지 외제차에 대한 반감이 커서 매출이 늘지 않고 있다면서 외국차가 많이 팔리고 있는 미국에서 생활해본 특파원들이 이에 대해 의식을 환기시켜주면 좋겠다고 부탁하는 자리였다.

그런데 말미에 대우 얘기를 꺼냈다. 미국 자동차 회사들이 1990년대 중후반 동유럽, 중남미, 동남아 등 가는 곳마다 대우와 부딪히며 현지 진출에 차질을 빚어서 대우에 대해 집중조사했다고 한다. 그 결과 금융에 약점이 있다는 사실을 발견하고 그것을 백악관에 알리며 문제 제기를 했다고 말했다. 그때는 맥락을 잘 몰랐는데, 대우그룹이 해체되고 대우차가 GM에 그렇게 헐값으로 넘어간 것을 보면 어떤 연관이 있을지 모르겠다 싶어서 알려드린다.〉

추가 확인 결과 그 고위 관계자는 1993년부터 1998년까지 미국자동차공업협회(AAMA) 회장을 역임한 앤드루 카드(Andrew Card)였다. 1999년부터는 GM의 정부 관계 담당 부사장을 맡고 있었다. 카드는 아버지 부시 대통령 때는 교통부 장관을 했고(1992~1993년), 아들 부시 대통령 때에는 백악관 비서실장(2001~2006년)을 역임한 거물이다. 미국에서 자동차 업계는 월가와 함께 가장 강력한 로비 집단이다. ‘빅3’가 요청하면 대통령도 2주 내에 면담해주는 게 관행일 정도다.

백악관에서 자동차공업협회 보고서를 어떻게 활용했는지, 그것이 클린턴의 5대 그룹 개혁 압박과 무슨 관련이 있는지, GM 내에서는 대우차와 관련해서 무슨 일이 진행됐는지, 이헌재씨나 오호근씨 등 대우 구조조정을 담당했던 인물들과 연결이 있었는지, GM의 비밀 인수의향서는 어떻게 오게 됐고 어떻게 처리됐는지 등은 베일에 싸여 있다.

그러나 그 언저리에 ‘그럴 수도 있겠다’ 싶은 음모론들이 떠다닌다. 음모론은 확실한 증거가 없더라도 누가 이익을 봤고 누가 손해를 봤는지를 따져 빈구석을 상상으로 채워가며 만들어진다. 대우 구조조정 과정에서 가장 큰 이익은 GM이 가져갔고, 한국의 ‘구조조정 기술자’들도 어떤 형태로든 이익을 봤다. 반면 대우는 망했고, 한국 경제도 큰 손실을 봤다.

관료 그룹이 만들어낸 ‘정사’에는 음모론이 설 자리가 없다. ‘윈-윈(win-win)’이라고 주장하기 때문이다. 대우차는 정리되어야 할 부실기업이었고, 한국은 부실을 털어내며 ‘뼈를 깎는 구조조정’을 했고, GM은 그 과정에서 한국을 도와줬고, 한국 경제는 체력이 튼튼해졌다는 것이다.

그러나 대우차가 부실이 아니라 GM이 절실히 원하는 보석이었다면 얘기가 완전히 달라진다. ‘정사’라던 것이 허구로 돌변한다. 그러면 정부 당국자들은 왜 ‘허구’를 그렇게 강조했는지, GM이나 미국 정부는 원하는 보석을 얻기 위해 구체적으로 무엇을 했는지, 국내 관계자들은 그 상황에서 어떻게 행동했는지 등에 관해 지속적으로 의문이 제기될 수밖에 없다. 대우 해체 스토리는 아직 끝나지 않았다.

5. 剖棺斬屍

추징금, 분식회계, 세금체납의 진실

대우 해체는 당시 ‘세계 역사상 최대 파산’이라는 이름이 붙고, 국가 경제에 ‘막대한 손해’를 입혔다는 인식 때문에 거대한 ‘희생양 찾기’ 혹은 ‘희생양 만들기’가 벌어졌다. 그렇게 큰 손실을 입히고 세금을 축냈으니까 문제를 일으킨 당사자들에게 합당한 책임을 지워야 한다는 것이었다. 앞에서 논의한 것과 같이 대우 해체 및 매각이 크게 잘못됐다는 인식을 갖고 있었으면 이런 정도까지 희생양 만들기가 진행되지 않았을 것이다. 그러나 대우 해체 직후에는 (현재까지도 많은 사람에게는) 대우부실론이 경제 관료나 학계, 금융기관, 언론뿐만 아니라 ‘징벌’ 업무를 담당한 금융감독원, 감사원, 검찰, 법원을 지배하고 있었다. 징벌 기관들은 가능한 한 강력한 징벌을 내리려고 노력했다.

(1) ‘징벌적’ 추징금·공금 유용 없는데도 개인에게 23조원 벌금

개인에게 23조원이라는 거액을 물어내라고 법원에서 내린 대우 추징금(追徵金) 판결에는 ‘징벌적(懲罰的)’이라는 아주 특이한 수식어가 붙어 있다. 추징금은 개인이 공금을 유용하거나 다른 사람의 돈을 빼앗았는데 그 돈을 직접 돌려줄 수 없을 때 그 사람이 갖고 있는 재산에서 물어내라는 것이다. 추징금이라는 법적 제재가 가해지기 위한 전제조건은 공금 유용 혹은 타인 재산 편취이다. 그러나 대우가 해체됐을 때 금융감독원·경찰·검찰 등에서 전방위(全方位) 조사를 했지만 김우중 회장이나 대우 경영진이 회사 공금을 유용했다는 증거는 나오지 않았다. ‘개인 비리’가 있으리라는 선입견을 갖고 조사했던 담당자들이 놀랄 정도였다고 한다.

법원은 그럼에도 23조원의 추징금을 ‘징벌적’으로 때렸다. 필자는 이 판결이 한국 법조 역사상 가장 엉터리 판결 중 하나라고 생각한다.

첫째, 검찰이 기소도 하지 않았는데, 법원이 추징금을 멋대로 계산해서 부과했다. 검찰은 ‘분식회계’만으로 대우 관계자들을 기소했다. 그러나 당시 국내에선 반기업정서가 커지고 화이트칼라 범죄에 대한 비판이 높아졌다. 이 과정에서 대법원장이 “화이트칼라 범죄를 엄중히 다스리라”는 주문을 법관들에게 했다. 대우 재판부는 추징금을 자의적(恣意的)으로 추가했다.

둘째, 증거가 없는 상태에서 법관의 선입견(先入見)에 따라 판결을 내렸다. ‘증거 재판주의’를 위배했다. 당시 법관들은 대우 관계자들이 해외에 막대한 자금을 빼돌려놓았으리라는 선입견을 갖고 있었던 것 같다. 그러나 그 증거는 찾을 수 없었다.

그래서 ‘징벌적’이라는 표현을 동원했다. 돈을 빼돌렸다는 증거는 찾을 수 없어도 국가 경제에 큰 해악을 끼쳤으니까 미래에 경종(警鐘)을 울리기 위해서라도 징벌금을 매긴다는 것이었다. 법원이 나름대로 내린 대우 사태에 대한 역사적 평가와 해외 자금 도피에 대한 선입견을 개인에 대한 추징금으로 억지로 연결시켰다고 할 수 있다.

셋째, 징벌금을 계산하는 방식이 너무 엉터리다. 개인이 해외로 빼돌린 돈은 없는데, 기업이 해외로 도피한 돈은 있으니까 그 돈을 개인이 해외 도피한 것으로 준해서 계산했다. 이것은 법정에 선 피고인에게 다른 피고인의 죄를 뒤집어씌운 것과 마찬가지다. 법원은 판결문에서 난해한 표현으로 다음과 같이 밝혔다.

“그 도피 재산이 위 피고인들이 아닌 회사의 소유라거나 위 피고인들이 이를 점유하고 그로 인해서 이득을 취한 바가 없다고 하더라도 위 피고인들 모두에 대하여 그 도피 재산의 가액 전부의 추징을 명하여야 한다.”

왜 개인과 법인이라는 서로 다른 피고인을 동일시해야 하는지 아무런 해명이 없다.

넷째, 회사가 ‘도피’했다는 돈도 도피라는 말을 붙일 수 없다. 금융위기 상황에서 국내에서 조달한 자금을 해외로 보내고 또 해외에서 번 돈을 국내로 들여와 일부 상환하고, 다시 돈을 조달해 해외로 보내고 한 것이다. 국경을 넘어 돈이 오갔을 뿐 그 돈은 계속 회사 내에 머물러 있었다.

당시 외환거래법에서는 외화를 보낼 때 건마다 정부 승인을 받게 되어 있었다. 그러나 대우는 은행의 묵인하에 승인 과정 없이 돈을 보냈다. 관행이기도 했고, 자금 유·출입이 외부에 공개되면 회사에 대해 좋지 않은 소문이 증폭될 것이라는 우려 때문이기도 했다.

재판부는 이 ‘불법 외화유출’이라는 것을 도박판에 판돈 더하듯이 다 합쳐서 23조원의 추징금을 만들어냈다. 여기에서 ‘불법 외화유출’의 주체는 기업이다. 그렇다면 기업을 외환관리법 위반으로 처벌하면 되는 일이었다. 그런데 왜 개인에게 이 돈을 추징하는지에 대해 아무런 설명이 없었다. 외환관리법 위반 처벌도 없었다.

다섯째, 회삿돈이 ‘불법’으로 해외로 나갔다는 총 규모가 최대 23조원인데, 추징금을 대우 관계자들에게 각각 매겼다. 김우중 17조9000억원, 이상훈 23조원, 이동원 21조2000억원, 성기동 21조2000억원 등이다. 개인에게 부과된 추징금을 다 합치면 100조원에 가깝다.

어떻게 도박판 판돈 키우듯이 중복 계산해서 뻥튀기한 회사 자금유출액 총액보다 4배 이상 많은 돈을 개인들이 도피했다고 전제하고 그만큼의 벌금을 내라고 하는가. 아무리 엉터리 같은 판결이라도 대법원에서까지 확정되니까 김우중 회장 등 대우 관계자들은 “23조원의 거액을 빼돌린 악덕 기업인”으로 낙인찍혀 버렸다.

《김우중과의 대화》를 출간할 때에 “추징금이라도 갚아야 대우 해체에 관해 말할 자격이 있는 것 아니냐”고 얘기하는 지인도 있었다. 김 회장이 대우인들을 대상으로 처음 공개 강연을 할 때에 몰려든 언론사 기자 중에는 마이크를 들이대고 “추징금 18조원 낼 것입니까”라며 공격적으로 질문하는 사람도 있었다. 대답하지 않을 것을 뻔히 알면서도 이 질문이 방송을 타고 나가 “18조원 떼먹은 악덕 기업인”으로 다시 낙인찍어 거꾸러뜨리려는 것 같았다.

추징금은 대우그룹의 재기를 영원히 막는 ‘대못’으로 작용했다. 어쩌면 이것이 추징금 판결을 내린 법관들의 속내였을 것이다. 김 회장과 대우 관계자들은 노무현 대통령 퇴임 직전인 2007년 말에 사면됐다. 그러나 추징금은 과거부터 사면 항목에 들어가지 못했던 관행 때문에 사면되지 못했다. 23조원은 대우 관계자들에게 무덤까지 갖고 갈 수밖에 없는 족쇄가 됐다. 어떤 사업을 하더라도 추징금이 걸려서 제대로 할 수 없다. ‘숨겨놓은 재산’으로 취급되어서 여지없이 환수된다. 직장에 취직해 월급을 받더라도 절반은 꼬박꼬박 추징금으로 내야 했다. 예수는 무덤에 묻힌 뒤 부활했다. 그러나 대우는 무덤에 묻힌 뒤 추징금으로 부관참시당했다. 영원히 부활할 수 없게 됐다.

(2) 분식회계 - ‘분식회계 = 유용금액’

‘분식회계 = 부실금액’ 등식 다 틀리다

대우는 워크아웃에 들어간 뒤 본격적인 실사를 받았다. 실사팀이 찾아냈다는 분식(粉飾)회계 규모는 20조원가량이었다. 분식회계는 회계 규정을 어긴 것이기 때문에 걸리면 빼도 박도 못한다. 김우중 회장도 《김우중과의 대화》에서 “분식회계에 대해서는 국민들이나 다른 관계자들에게 죄송스럽다는 말씀을 다시 드릴 수밖에 없습니다”고 말한다. 분식회계는 처벌받아야 하는 사안이다. 대우 관계자들에 대한 법적 징벌은 추징금이 갑자기 끼어들기 전까지 분식회계에 집중됐다. 실형(實刑)도 분식회계 때문에 살게 됐다.

그러나 대우의 분식회계에 대해서는 세간에 몇 가지 오해가 있고 그 때문에 대우의 잘못이라는 것이 지나치게 부풀려져 있다.

첫째, ‘분식회계 = 유용금액’이나 ‘분식회계 = 부실금액’이라는 등식이다. 대우의 경우는 우연히도 분식회계 20조원으로 기소됐고 추징금도 20조원 내외에서 결정됐기 때문에 회계에 대해 잘 알지 못하는 많은 사람은 대우 관계자들이 분식회계를 통해 20조원의 돈을 빼돌린 것으로 착각한다.

하지만 분식회계와 자금유용은 완전히 별개의 개념이다. 앞에서 밝혔듯이 대우에 매겨진 추징금은 자금유용과 아무 관계 없다. 법원이 공금유용이 없다는 사실에도 불구하고 ‘징벌적’으로 때린 것이었다. 분식회계에 있어서도 검찰 기소장이나 법원 판결문에서 대우가 비자금이나 다른 용도로 돈을 빼돌린 것은 없다고 명시하고 있다.

분식회계와 부실금액도 같은 개념이 아니다. 분식회계는 회계 규정과 다르게 회계처리를 한 전체 금액이다. 부실을 줄여도 분식이고 이익을 줄여도 분식이다. 건실한 기업도 세금을 줄이기 위해 분식회계를 할 수 있다. 게다가 분식회계는 누적 개념이다. 대우가 설립된 1967년부터 이익을 줄이거나 손실을 줄이거나 해서 쌓인 분식 누적액이 20조원이라는 것이다. 대우가 외환위기 때 부실을 숨긴 금액이 20조원이라는 얘기가 아니다.

둘째, 분식회계 금액은 어떤 잣대를 이용하느냐에 따라 크게 달라진다. 당시 대우는 나라 경제를 망친 ‘중죄인’ 취급을 받으면서 지나치게 엄격한 기준을 적용받은 면이 있다.

가장 큰 것이 자산가치 평가이다. 대우는 정상자산이라고 생각한 것들을 실사팀은 부실자산으로 분류해 분식으로 취급한 것이 상당히 많다. 대우 사장단이 실제로 인정한 분식금액은 10조원 수준이었다. 대우 측은 “기업이 굴러가고 있으면 당연히 ‘생존 가치’로 평가해야 하는데, 실사팀에서 대우가 죽었다는 전제하에 ‘청산 가치’로 자산을 평가하고, 그래서 대우가 ‘분식회계’를 해왔다고 처리한 부분이 상당히 많다”고 주장한다.

앞에서 필자는 ‘부실자산’으로 몰아놓은 대우자동차(주)나 (주)대우 청산법인이 2014년까지도 돈을 벌고 있었다는 사실을 지적한 바 있다. 이런 사실이나 GM이 대우차를 인수해 떼돈을 번 사실에 비추어보면 당시 대우에 대한 자산평가가 제대로 이루어졌다고 보기는 힘들다.

셋째, 대우 측이 분식으로 인정한 금액 중에서도 과거 회계 기준으로는 용인되던 것들이 상당수 있다.

예를 들어 해외사업을 위해 초기에 지출한 돈을 당기에 모두 비용으로 처리하지 않고 몇 년에 걸쳐 나누어 처리하는 관행이 있었다. 현지에서 브랜드 가치를 만들어내기 위해 지출한 마케팅 비용 등이 여기에 포함된다. 브랜드 가치는 한 번 만들어지면 계속 유지되는 것이기 때문에 비용의 일부를 ‘자산’으로 처리하는 것이 합리적이라고 할 수도 있다. 현재도 벤처기업의 경우 같은 논리에 따라 연구개발투자 지출의 상당 금액을 당기에 비용으로 처리하지 않고 이연자산으로 인정하고 있다.

그러나 IMF 체제에서 회계 기준이 대폭 강화되면서 과거에 관행으로 인정받던 것들 중에 인정받지 못하고 ‘분식’으로 취급된 부분이 제법 있었다. 김우중 회장은 “당시 관행에 비추어볼 때 분식 규모가 기업을 부실하게 운영했다는 수준이 절대 아니었다”고 강조한다. 예를 들어 과거 관행과 대우의 ‘존속 가치’가 인정받아 분식회계 규모가 5조원 정도로 나왔다면 대우를 부실기업으로 매도하기 힘들었을 것이다.

하지만 대우 해체의 ‘정사’에는 대우가 사상 최대의 분식회계로 무려 20조원이나 되는 부실을 숨긴 기업으로 낙인찍혀 있다. 더 나아가 검찰은 처음에 분식회계가 누적 개념이라는 사실을 무시하고 1998년과 1999년분을 합쳐서 40조원의 분식회계로 기소했다. 재판 과정에서 고쳐졌지만 이미 언론에 크게 보도됐기 때문에 많은 사람이 아직까지도 분식 규모를 40조원으로 알고 있다. 40조원과 20조원, 그리고 5조원 간에는 하늘과 땅 차이가 있다. 대우 해체를 이해하는 데 ‘분식회계’와 ‘부실’ 간의 고리는 제대로 다시 살펴봐야 하는 사안이다.

(3) 세금 체납? 채권단이 사재 양도차익 다 가져가고 세금고지서는 김우중에게 보냈다

김우중 회장이 개인적으로 가장 억울하다고 생각하는 부분은 ‘세금 체납(滯納)’ 건이다. 김 회장은 ‘상습 고액 체납자’ 명단이 발표될 때마다 최상위권에 올라 불명예를 당했다.

그러나 김 회장은 대우 해체 직전까지 모범납세에 관한 상은 다 받은 기업인이었다. 박정희 대통령에게 당시 세수 부족 문제를 해결하기 위해 갑근세(갑종근로소득세) 도입 아이디어를 제공하기도 했다. 그런데 갑자기 대우그룹이 해체된 뒤 세금체납자로 몰리게 됐다.

이것은 대우그룹을 살리기 위해 1999년 7월 1조3000억원에 달하는 사재(私財)를 채권단에 내놓았기 때문에 벌어진 일이다. 채권단은 이 사재를 확보한 뒤 여기에서 발생한 배당소득이나 양도차익은 자신이 챙기고, 배당소득세·양도소득세·재산세 등은 모두 김 회장에게 떠넘겼다.

대우 해체 후 ‘자의 반 타의 반(自意半 他意半)’으로 해외에 머물던 김우중 회장은 채권단이 내야 하는 세금이라며 무시했다. 귀국 후에도 불복했다. 내지 않은 세금에 대해 가산금(加算金)이 붙어서 ‘세금체납액’은 눈덩이처럼 불어났다. 김 회장은 “해외에 재산을 빼돌려놓고 거액의 세금까지 안 내고 버티는 부도덕한 기업인”으로 낙인찍혔고 그 낙인은 국세청이 고액 체납자 명단을 발표할 때마다 주홍글씨가 되어 김 회장의 가슴을 후벼 팠다.

6. 맺는말

대우 해체가 한국 경제에 남긴 질곡

김우중 회장은 살아 있을 때 ‘흔적’이라는 말을 자주 썼다. 대우 해체 후의 심경을 물어보니 “그저 나는 고맙게 생각해요. 다른 사람들은 아무것도 안 남기는데 흔적이라도 남겼으니”라고 답했다. 노태우 전 대통령의 대북(對北)특사로 김일성을 만났을 때에도 그는 “독립운동, 일제시대를 거치면서 그렇게 고생하며 나라를 일구었는데, 남북을 위해 되면 좋고, 안 되면 최선을 다했다는 흔적이라도 역사에 남겨야 하지 않겠습니까”라며 남북화해를 설득했다. 동남아에 ‘김우중 사관학교’라고 불리는 글로벌 청년사업가(GYBM) 프로그램을 만들었을 때에도 젊은 해외사업가들을 양성하는 것이 자신의 ‘마지막 흔적’이 되기를 바란다고 말했다.

(1) 외환위기 극복의 ‘영웅’과 ‘역적’이 바뀌어야 한다

대우 해체의 ‘정사’라고 하는 것은 대우의 흔적을 지우려는 종합적 시도였다고 할 수 있다. ‘대우는 정경유착과 과다한 부채로 급성장한 부실재벌이었고, 금융위기 와중에도 구조조정 노력을 하지 않고 확장 경영을 하다가 국민 경제에 거대한 부담을 지우고 몰락했다’는 것이 세간에 알려진 정설이다.

역사는 승자(勝者)의 기록이다. 승자가 만들어낸 스토리가 세뇌(洗腦) 수준으로까지 반복된다. 반면 패자(敗者)의 이야기는 덮어진다. 패자에게 돌팔매질도 이어진다. 많은 사람이 사실(事實)이 무엇인지 살펴가며 역사를 이해하기보다 승자가 만들어놓은 프레임에 맞춰 사실을 재단한다. 그 프레임에 들어오지 못한 사실들은 잊혀간다.

역사학자 에릭 홉스봄(Eric Hobs-bawm)은 “역사가의 임무는 다른 사람들이 잊는 것을 기억하는 것”이라고 말했다. 이 글은 ‘정사’에 가려 많은 사람이 모르거나 잊고 있는 사실들에 입각해서 대우 해체의 역사를 다시 쓴 것이라고 할 수 있다.

필자가 내놓은 스토리에서 대우는 외환위기와 잘못된 구조조정 정책의 희생양이다. ‘부채비율 200%’ 규제가 ‘글로벌 스탠더드’이고 자산 해외 매각이 애국이라는 근거 없고 사대주의적인 정책과 이데올로기만 없었다면 대우는 외환위기의 파고(波高)를 넘어설 수 있었을 것이다. 대우가 장악하고 있던 신흥시장이 2000년대에 세계경제 성장의 동력이 됐다는 사실에 비추어보면, 삼성・현대를 제치고 재계 1위 그룹으로 부상할 수 있는 가능성도 있었다.

외환위기는 외환이 부족해서 벌어진 일이고 외환을 벌면 자연스레 극복되는 것이다. 당시 정부 관계자들은 비관론에 빠져 우리 능력으로 수출해서 외환을 벌 수 있는 가능성을 지나치게 경시하고, 우리 자산을 외국인 투자자들에게 팔아야만 외환을 벌고 위기를 극복할 수 있다고 착각했다. 그것이 애국하는 일이라고 기업들을 다그쳤다(그 과정에서 돈을 벌어보려는 국내외 여러 무리가 달려들었다).

그러나 실질적으로 한국의 외환위기는 자산 매각이 아니라 무역흑자를 통해 극복됐다. 1998년과 1999년 2년 동안 무역흑자로 벌어들인 외환은 700억 달러에 달했다. 자산 매각을 통해 들어온 외환은 147억 달러에 불과했다. 대우가 1998년 한 해 만들어낸 무역흑자액 143억 달러와 거의 같은 수준이다.

당시 대우는 ‘역적(逆賊)’으로 처단됐고 관료 그룹과 외국인 투자자들은 위기를 극복한 ‘영웅(英雄)’으로 추앙받았다. 하지만 외환 조달 수치로 보면 역적과 영웅이 뒤바뀌어야 한다는 판단이다. 좌승희 당시 한국경제연구원장(현 박정희 대통령 기념재단 이사장)은 그래서 “김우중 회장은 한국의 금융위기를 극복하고 산화(散花)했다”고 말한다.

(2) ‘소득주도성장’으로까지 이어지는 IMF 체제하의 반기업정서와 기업투자 경시 정책

대우 해체의 비극은 대우에 국한되지 않는다. 그 후 대우를 해체시킨 경제정책과 국민정서가 화석처럼 굳어져 한국 경제에 두고두고 질곡(桎梏)으로 작용하고 있기 때문이다.

무엇보다도 IMF 체제하의 기업 구조조정 프로그램은 반기업정서의 이론을 만들고 제도화했다. 그전 경제개발 과정에서도 기업에 대한 비판이 물론 여러 경로를 통해 제기됐다. 하지만 기업 확장의 긍정적 기능 자체를 폄하하지는 않았다. 그러나 기업 구조조정 프로그램은 한국 기업들의 부채에 의존한 ‘과잉투자’가 금융위기를 불러왔고 따라서 과잉투자를 못 하도록 기업과 금융시스템을 ‘개혁’해야 한다고 내세웠다. 부채비율 200% 규제도 이 과정에서 나왔다. 재벌의 ‘문어발식 확장’을 막아야 한다며 다각화(多角化)를 죄악시하는 규제도 이때 본격적으로 도입됐다.

그 결과는 한국 경제의 저(低)성장 체제 고착이다. IMF 체제 이전까지는 한국이 전 세계에서 가장 빨리 성장하는 나라 중 하나였다. 그러나 그 후에는 선진국에 올라서지 못하고 중진국에 가장 오래 머물러 있는 ‘중진국 함정’에 빠진 나라가 됐다. 경제성장에서 가장 잘 확립되어 있는 동력은 투자인데 투자 많이 하는 것을 죄악시하고 은행이 기업대출 늘리는 것을 금융당국이 앞장서서 억제했기 때문이다. 실제로 IMF 체제에 들어서면서 한국의 설비투자는 크게 줄어들었고 2005년경에야 간신히 1997년의 수준을 회복했다.

‘정사’에서는 이것이 ‘구조조정’ 정책의 긍정적 결과라고 애써 주장한다. 한국이 이제 ‘건전한’ 경제성장 궤도에 들어서게 됐다고도 말한다.

하지만 실상은 오히려 성장내용이 ‘불건전’해졌으며 분배도 악화되어 사회분열을 심화시킨 것이었다. 기업투자가 약화되니 DJ 정부에서 새로운 성장동력으로 도입한 것이 가계(家計)대출을 늘려서 민간소비를 키우는 것이었다. 가계대출 확대는 기업대출이 크게 줄어든 시중은행들이 수익을 올릴 수 있는 새로운 창구이기도 했다. 그 결과는 현재 커질 대로 커져 있는 가계부채이다. 만약 기업대출이 줄어들면서 경제 전체의 부채 규모가 줄었다면 ‘건전한’ 성장이라고 할 수 있을 것이다. 그러나 IMF 구조조정 이후에 실제로 벌어진 일은 기업부채가 가계부채로 단순히 이전(移轉)된 것이었다.

그러면 구조조정의 성과를 평가하는 데 핵심 질문은 똑같은 부채를 기업이 갖고 있는 것이 바람직한지, 가계가 갖고 있는 것이 바람직한지가 된다. 답은 명약관화(明若觀火)하다. 기업이 갖고 있는 것이다.

한편 내수를 그렇게 강조했어도 내수증가율은 IMF 체제 이전보다 떨어졌다. 정부가 수출과 투자에 집중하고 내수확대책이라는 것을 사용하지 않던 1990~1997년까지 민간소비증가율은 8.0%였다. IMF 체제 구조조정 이후 가계대출 확대를 통해 민간소비를 의도적으로 늘리는 정책을 취했는데도 불구하고 2000~2007년까지 민간소비증가율은 4.7%에 불과했다. 분배도 더 나빠졌다. 한국은 IMF 체제 이전 분배지표가 굉장히 좋은 수준이었다. 전후 개발도상국 중에서 성장과 분배라는 두 마리 토끼를 잡은 유이(唯二)한 나라가 한국과 대만이었다. 그래서 ‘경제기적’을 일군 나라로 칭송받았다. 그러나 IMF 체제에서 모든 분배지표가 나빠지기 시작했다.

내수부진과 분배악화는 ‘개혁’이라는 미명(美名)으로 투자와 수출이라는 경제성장의 정공법을 무시한 결과였다. 기업이 투자를 많이 하고 수출을 확대하면 일자리를 늘리고 임금이 따라 올라간다. 근로자들의 일자리가 많아지고 임금도 올라가면 소비도 많이 하게 되어서 내수도 좋아진다. 실제로 IMF 체제 이전 1990년대에는 근로자들의 임금상승으로 분배지표가 개선되고 있었다. 그러나 IMF 체제에서 이 성장과 분배 개선의 선순환 사이클이 붕괴됐다.

한국은 아직 IMF 체제를 극복하지 못하고 있다

한국 경제의 비극은 외환위기 이후 20년 이상이 지나고 IMF 구조조정의 문제점이 뚜렷하게 드러났는데도 불구하고 경제정책 담당자, 정치인, 학자들의 생각이 구조조정의 ‘정사’에 매몰되어 경제정책의 대전환을 만들어내지 못한다는 사실에 있다. 현 정부 들어서는 ‘소득주도성장’이라는 이름으로 오히려 반기업정서에 입각해 기업을 아예 성장방정식에서 제외하는 경제 이데올로기와 정책이 더 강화되고 있다. 한국은 아직 IMF 체제를 극복하지 못하고 있다. 진정한 IMF 체제 극복은 대우 해체 역사 바로잡기부터 시작해야 한다.⊙

하지만 필자가 보기에는 대부분이 이미 알려진 내용을 도식적으로 재탕할 뿐이었다. “세계는 넓고 할 일은 많다”며 수출에 앞장서 ‘샐러리맨 신화(神話)’를 일구고 한국 경제를 발전시킨 데에는 큰 ‘공(功)’이 있지만, ‘정경유착(政經癒着)’ 및 ‘과도한 부채(負債)경영’으로 인해 역대 최대 규모의 부도(不渡)를 일으켜 국가 경제를 어렵게 만든 데에는 큰 ‘과(過)’가 있다는 것이다. 김 회장과 대우에 대해 안타까워하는 기업인조차 세간에 알려진 그대로 ‘공’을 논하며 ‘과’를 함께 말했다.

그러나 필자는 ‘과’라고 하는 것들이 그동안 지나치게 과장・왜곡됐고 그로 인해 ‘공’도 크게 축소・은폐됐다고 생각한다. 대다수의 사람에게 대우 해체 및 한국 외환(外換)위기 처리의 총체적 진실은 가려져 있다. 그로 인해 대우가 세계시장에서 거둔 성과와 ‘세계경영’은 제대로 평가받지 못하고 있다.

필자는 2014년에 출간한 《김우중과의 대화-아직도 세계는 넓고 할 일은 많다》에서 주요 수치와 함께 나름 종합적인 그림을 내놓으면서 대우 해체와 외환위기 처리 역사를 다시 써야 한다고 주장한 바 있다. 하지만 당시 세간의 관심은 ‘김우중과 관료 그룹의 감정적 대립’에 주로 쏠렸고 전반적 진실 규명에 관한 후속 탐사 보도나 연구는 거의 나오지 않았다.

‘왜 한국만 그렇게 열심히 구조조정을 해야 했나’

|

| 1997년 12월 3일 임창열 부총리(가운데)와 이경식 한국은행 총재(오른쪽)가 미국 IMF 구제금융신청 의향서에 서명하는 모습을 미셸 캉드쉬 국제통화기금(IMF) 총재(왼쪽)가 바라보고 있다. 사진=조선DB |

첫째, 정부가 마음만 먹으면 조그마한 잘못을 빌미로 기업을 망하는 지경에까지 몰아갈 수 있고 그것을 그럴싸하게 합리화한다는 사실을 많이 깨닫게 되었다. 정치 외풍(外風)이 크게 불면서 거대 그룹의 최고경영자들을 비롯해 많은 기업인이 줄줄이 구속되는 사태를 목도했기 때문이다. 기업인들이 실제로 그렇게까지 잘못했는지, 정치권이나 정부에서 내세우는 명분이 과연 타당한지 의심의 눈초리로 보는 국민이 많아졌다.

둘째, 법원 판결의 권위가 많이 무너졌다. “건국하는 심정으로 판결문을 썼다”는 법관이 등장하고, 정치적 이해관계나 편견에 의해 내려지는 듯한 판결이 많아지면서 대우의 경우에 대해서도 “법원 판결이 틀렸을 수 있겠구나” 하고 생각하는 사람들이 많아졌다. 필자가 보기에 대우 추징금 판결은 한국 법조 역사상 가장 엉터리 판결 중 하나이다.

셋째, 세계경제에 금융위기가 빈발하고 혼란이 커지면서 한국이 1997년에 당했던 금융위기가 특별한 일이 아니라 흔해 빠진 일이라는 것을 많이 깨닫게 되었다.

당시 ‘구조조정 정책’은 한국에 ‘구조적으로’ 큰 문제가 있어서 금융위기가 닥쳤으니 구조를 ‘개혁’해야만 위기를 극복할 수 있다는 전제에서 이루어진 것이었다. 그러나 미국을 비롯한 다른 나라들은 위기에 빠졌을 때에 그러지 않았다. 그냥 돈을 마구 풀면서 회복했다.

이러한 사실에 왜 한국만 그렇게 열심히 구조조정을 해야 했는지, “구조조정을 등한시했다”는 이유로 거대 그룹을 해체하고 핵심 자산을 외국에 헐값으로 넘긴 것이 정당했는지, 그 과정에서 누가 혜택을 입었는지에 대해 의문을 갖는 사람들이 많아졌다.

‘대우 해체’라는 대하드라마

역사학자 에드워드 핼릿 카(E. H. Carr)는 “역사는 현재와 과거의 끊임없는 대화”라고 말했다. 이 글은 이처럼 바뀐 현재의 국민 인식에 비추어 대우 해체라는 과거를 재(再)조명하고자 썼다. 대우 해체는 단순히 기업경영 문제를 넘어 금융위기 원인과 대책을 둘러싼 견해차, 국내 정치상황, 국제정치 역학(力學) 등이 복합적으로 얽혀 있는 대하(大河)드라마다. 그 실타래를 풀기 위해서는 한국이 1997년 11월 국제통화기금(IMF) 관리 체제에 들어가면서 벌어진 갈등 구조와 그 전개를 국내외 정치·경제 흐름에 비추어서 살펴보아야 한다.

당시 김우중 회장의 주장은 ‘광야(曠野)의 선지자(先知者)’가 외치는 말처럼 들렸고(500억 달러 무역흑자 돌파론), 그 선지자는 곧 처단됐으며(대우 해체), 그 후 부관참시(剖棺斬屍)까지 당하는 지경에 이르렀다(추징금 및 세금체납). 그러나 긴 안목으로 돌이켜보면 ‘선지자의 예언’은 실현됐고, 선지자를 처단한 사람들은 그 사실을 가리기에 급급해졌다. 한국은 아직까지도 잘못된 구조조정의 멍에를 뒤집어쓰고 경제활력 약화와 사회분열로 고생하고 있다.

1. 김대중과 김우중

‘IMF 再협상론’과 ‘500억 달러 무역흑자론’, 관료 그룹과의 갈등

김우중 회장은 김대중(DJ) 대통령으로부터 “경제대통령을 해달라”는 말을 들을 정도로 커다란 신뢰를 받다가 DJ 임기 2년 차에 몰락했다. 아마도 집권 초 DJ가 그렇게 커다란 신뢰를 보내지 않았다면 대우가 해체되는 지경에까지 몰리지는 않았을 것이다. 그러나 큰 신뢰를 받았고 그 신뢰를 믿고 행동하다가 신뢰가 갑자기 엷어지면서 대우의 위기가 증폭됐다. 대우 해체를 이해하기 위해서는 DJ의 신뢰가 어떻게 형성됐고 어떻게 변해갔는지, 그렇게 된 국내외적 원인이 어디에 있는지를 먼저 살펴봐야 한다.

당시 언론에는 김 회장이 그전부터 DJ의 ‘경제 가정교사’였다는 말이 나왔다. 그렇지만 이것은 별로 신빙성 없는 얘기이다. 김 회장은 여야(與野) 거의 모든 정치인들과 좋은 관계를 유지했고, 역대 모든 대통령으로부터 신뢰를 받았다. DJ가 야당 정치인이었을 때에도 여러모로 도움을 줬다. DJ는 2011년에 발간한 《김대중 자서전 2》에서 “나는 김우중 회장의 경영 능력과 품성을 높이 평가하고 있었다. 김 회장은 나와 야당에 많은 도움을 주었다. 나는 김 회장의 마음씀씀이를 잊지 않고 있었다”고 밝힌 바 있다.

이는 뒤로하고 외환위기 당시 김 회장에 대한 DJ의 특수한 신뢰는 IMF 구제금융이라는 특수한 맥락에서 살피는 것이 낫다. DJ는 한국이 1997년 11월 IMF 체제에 들어갈 때 당시 3명의 유력 대통령 후보(DJ·이회창·이인제) 중에서 유일하게 ‘IMF 재(再)협상론’을 제기했다. IMF 프로그램의 부정적 영향에 대한 사전(事前)지식이 있었던 것이다. DJ의 재협상론은 IMF와 서방국가들을 깜짝 놀라게 만들었다. 당시 세 후보 중 DJ가 가장 당선 가능성이 높았기 때문이다. 즉각 미셸 캉드쉬 IMF 총재가 비행기를 타고 한국으로 날아왔다. “내가 당선되면 김영삼(金泳三) 정부에서 합의한 IMF 프로그램을 그대로 이행하겠다”는 각서를 들고 세 후보를 각각 만나 사인을 받아냈다. DJ도 사인하지 않을 수 없었다. 그러지 않으면 금융위기를 악화시켰다는 비난을 받게 돼 선거에서 떨어질 수 있었기 때문이다. DJ는 각서에 사인하고 대통령에 당선됐다. 그렇다고 IMF 프로그램에 대한 부정적인 생각이 변하지는 않았을 것이다.

김우중, ‘500억 달러 무역흑자론’ 주장

|

| 김우중 前 대우그룹 회장은 전경련 회장 시절 김대중 대통령에게 IMF 위기 극복 방안에 대해 많은 조언을 했다. 사진=조선DB |

실제로 김 회장은 1998년 5월 사법연수원 초청 강연에서 “IMF 체제는 국제금융기관이 우리나라를 돕는 것이 아니라 관리 체제로 바꾸어가는 것”이라며 “이 체제가 오래가면 우리가 살아남을 수가 없다”고 강조했다. 기업 구조조정에 대해서도 “경쟁하기 골치 아프니까 (한국) 대기업을 없애자는 것이 선진국 기업들의 생각”이라고 단도직입적으로 말했다.

DJ에게 김 회장은 당시 관료 그룹이나 국제금융기관, 국내외 언론을 거의 장악하고 있던 ‘구조조정론’의 반대편 논리를 제공해주는 가장 중요한 통로였다. 김 회장이 마침 전경련 회장직도 수행하고 있었기 때문에 대통령으로서 실물경제 부문의 얘기를 직접 들을 수 있는 공식 파트너이기도 했다. DJ는 관료들이 내놓은 정책 보고서를 김 회장에게 보여주며 상의하기도 했고, 그의 의견을 받아 관료들에게 재검토를 지시하기도 했다. 김 회장을 청와대로 불러 금융위기 극복 전략을 놓고 관료들과 여러 차례 논쟁도 시켰다. “김 회장 말이 맞다”며 회의를 마친 적도 있다고 한다.

김 회장은 관료들에게 ‘곧이곧대로 구조조정만 하지 말고 수출을 급격히 늘려 매년 500억 달러의 무역흑자를 쌓아서 IMF 체제를 2년 안에 조기(早期) 탈출하자’는 주장을 강하게 내놓았다. 당시 경제팀은 1998년 무역흑자가 28억 달러에 불과할 것이라는 비관적 전망을 내놓고 있는 상태였다. 따라서 IMF나 국제금융기관으로부터 빌린 돈을 상환하기 위해서는 ‘구조조정’을 통해 국내 자산을 해외에 적극적으로 매각해야만 한다는 정책 제안을 내놓을 수밖에 없었다. 반면 김 회장은 달러당 1600원대까지 올라간 환율에서는 “돌을 팔아도 수출할 수 있다”며 그동안 한국 경제가 축적한 1조 달러어치의 설비를 잘 돌리면 수출을 크게 늘릴 수 있다고 했다. 여기에 더해 투자 축소, 환율 효과 등으로 수입이 크게 줄어들기 때문에 연간 500억 달러 흑자가 달성 가능한 목표라고 강조했다.

당시 경제 관료들을 비롯해 대부분의 사람은 갑자기 닥친 외환위기에 놀라서 세계경제 상황까지 아주 나쁘다고 생각하는 비관론에 사로잡혀 있었다. 수출이 많이 늘리라는 생각은 아예 못 하고 있었다.

그러나 김우중 회장이 직접 다녀본 세계 실물경제 상황은 괜찮은 편이었다. 동아시아 일부 국가만 금융위기로 고생하고 있을 뿐 선진국 경제는 좋았고, 신흥시장의 전반적인 잠재력도 좋은 편이었다. 실제로 2000년대에는 중국·인도·아프리카 등 신흥국 경제가 비약적으로 성장하면서 세계경제가 최장기 호황 국면을 이어갔다.

김 회장은 비관론에 사로잡히지 말고 “자신감을 갖고 위기를 극복하자”는 얘기를 곳곳에 하고 다녔다. 자신감이 있으면 그동안 우리가 힘들게 쌓은 자산과 역량을 이용해서 위기를 극복할 수 있는데, 왜 자신감을 상실하고 외국 금융기관과 기업에 자산을 헐값에 넘겨주면서 “제발 살려달라”고 애걸복걸하느냐는 것이었다.

당시 김우중 회장의 500억 달러 무역 흑자론은 구조조정론의 홍수에 묻혀 언론에서 제대로 조명하지 않았다. 단편적으로는 여러 군데서 나왔지만 구조조정론에 버금가는 의미 있는 대안(代案)으로 여겨지지 않았다. 부분적으로 나왔다가 묻히곤 했다. 김 회장이 아무리 전경련 회장이고 재계 2위 그룹의 회장이었다고 해도 그의 얘기는 ‘광야의 선지자’가 외치는 것처럼 들렸다.

하지만 조금만 시간을 늘려서 실적을 비교해보면 김 회장의 주장이 옳음을 알 수 있다. 한국은 1998년에 416억 달러의 무역흑자를 기록했다. 1999년에는 284억 달러로 2년간 도합 700억 달러 흑자였다. 반면 2년간 알짜 자산을 헐값에 팔아 실제 끌어들인 외국인 투자 유치액은 147억 달러에 불과했다. 정책 방향을 ‘구조조정론’에 오로지 맞췄는데도 불구하고 무역흑자 극복론이 구조조정 극복론보다 5배가량 효과가 있었다고 할 수 있다.

김 회장의 주장을 정부가 받아들여 수출에 조금만 적극적으로 나섰다면 2년간 1000억 달러 무역흑자를 쉽게 달성하고 불필요한 자산 매각도 훨씬 많이 줄일 수 있었을 것이다.

그러나 1998년 초 극심한 위기 상황에서는 어느 쪽의 얘기가 맞을지 DJ가 판단을 내리기 어려웠을 것이다. DJ는 김 회장과 관료 그룹을 경합시키며 양측의 얘기를 계속 들었다. 상반된 금융위기 극복 철학은 충돌할 수밖에 없는 것이었다. 여기에 감정 대립도 겹쳤다. DJ는 결국 관료들의 손을 들어줬다. 대우는 ‘구조조정을 등한시한 대표적 부실 재벌’로 몰렸고, 1999년 8월 공중분해 됐다.

2. 수출금융 봉쇄와 대우의 부채 증가

‘IMF 플러스’, 부채비율 200% 규제

DJ는 무엇 때문에 그렇게 신뢰하던 김우중 회장의 손을 놓아버렸는가? 이를 이해하기 위해서는 ‘부채비율 규제’와 ‘수출금융’에 대한 이해가 선행되어야 한다. 한국에 적용된 IMF 프로그램은 ‘IMF 플러스’라고 불린다. 1997년 11월에 공식 합의한 IMF 프로그램에 미국이 추가로 정리해고제, 외환관리법 전면 개정, 적대적 인수합병(M&A), 집단소송제 도입 등을 요구했고, 한국 정부가 이에 더해 ‘부채비율 200% 규제’를 추가했기 때문이다.

미국과 한국 정부가 추가한 ‘플러스’ 정책들의 주타깃은 대기업들이다. 적대적 M&A 제도는 어려움에 처해 있던 대기업들을 쉽게 인수할 수 있게 해준다. 정리해고제를 도입하면 인수할 때 불필요한 인력을 떨어내서 다른 회사에 합치거나 제3자에게 매각하는 것이 쉬워진다. 집단소송제를 도입하면 ‘소수(少數)주주’들의 힘이 강해져서 대주주들을 견제할 수 있게 된다. 400%대에 있던 부채비율을 갑자기 2년 내에 200% 이하로 낮추려면 대기업들이 알짜 자산을 많이 매각해야만 한다.

부채비율 200%는 ‘재벌을 옭아매는 담’

|

| 이헌재 前 금융감독위원장. |

이에 대해 김 회장은 필자와의 대화에서 “근거도 없는데 그렇게 중요한 경제정책의 기준으로 어떻게 사용합니까”라며 “우리 대기업들을 부실이라고 몰아세우려고 만든 거라는 걸 스스로 인정하는 것밖에 되지 않지요”라고 말한 바 있다.

사실 한국보다 잘사는데도 한국보다 부채비율이 높거나 비슷한 나라들이 전 세계에 널려 있었다. 1980~91년까지 기업 부채비율 평균치를 보면 핀란드(492%), 프랑스(361%), 일본(368%), 이탈리아(307%), 노르웨이(537%), 스웨덴(552%) 등이 그런 나라들이었다. 한국은 이 기간에 366%였다.

미국과 일본 경우만 말하지 말고 이런 나라들은 왜 높은 부채비율을 유지했는지 검토했어야 한다. 일본과 비교하더라도, 일본이 중진국일 때와 비교해야지 선진국이 다 된 상태의 부채비율과 비교하는 것은 한국 기업들에 발전 단계를 바로 건너뛰라는 주문과 다름이 없는 것이었다. 이헌재씨가 인정했듯이 부채비율 200%는 ‘재벌을 옭아매는 담’이었을 뿐이다.

대우그룹의 경우 1997년 금융위기가 벌어지기 전까지는 부채비율이 5대 그룹 중 3위권에 있었다. 한국 제조업의 평균 부채비율도 360% 정도에 머물러 있었다. 특별히 위험하다고 할 수 있는 수준이 아니었다.

실제로 부채비율 자체만으로 기업의 위험성을 판단하는 것은 아무 근거 없는 것이다. 사업성이 있어 보이면 은행들이 너도나도 돈을 빌려주려고 한다. 부채비율이 1000%가 되건, 2000%가 되건 회사가 빨리 성장하고 이익을 내면 아무 문제가 없다. 벤처캐피털이 벤처기업에 투자할 때에 사업성이 있으면 10배수, 100배수로 투자하는 것과 근본적으로 아무 차이가 없는 일이다. 대출이나 투자 판단에 가장 중요한 것은 해당 기업이나 사업의 미래가치이다.

그런데 한국이 금융위기에 들어가고 부채비율 규제가 새로이 도입되면서 대우그룹은 갑자기 ‘위험한’ 기업이 되어버렸다. 대우는 한국에서 가장 국제화(國際化)된 그룹이었다. 수출을 가장 많이 했다. 1998년에는 전체 수출의 13%를 담당했다. 현지화(現地化)에도 가장 앞장섰다. 그 결과 수출금융을 가장 많이 사용했고 외화부채도 가장 많았다. 외환위기로 환율이 두 배로 뛰니 외화로는 같은 금액이라도 원화 기준으로는 부채가 갑자기 늘어난 것처럼 보였다. 또 수출금융이 막히면서 부채가 대폭 늘어났다.

수출금융은 기업이 수출계약을 맺고 고객으로부터 받은 환어음을 은행에서 할인해주는 유동성(流動性) 지원 시스템이다. ‘금융’이라는 말이 붙었지만 기업회계에서 부채로 잡히지 않는다. 은행에 수수료를 떼주고 환어음을 할인받자마자 기업에 현찰이 들어오기 때문이다.

그런데 은행이 수출금융을 해주려면 외화를 갖고 있어야 한다. 하지만 한국이 외환위기에 들어가면서 은행들의 외화는 바닥이 났다. 수출금융이 중단됐고 대우 등 수출업체들은 갑자기 신규 자금을 조달해야 했다. 돈을 고객으로부터 직접 받으려면 시간이 걸리는데 그때까지 하청업체나 근로자들에게는 돈을 종전처럼 지급해야 하기 때문이다. 자동차는 선진국에 수출할 경우 6개월이면 수출대금이 들어온다. 그러나 신흥국의 경우 2년까지 걸리기도 한다. 플랜트나 조선은 보통 3~5년 걸리고, 길면 10년까지 걸리는 것들도 있다.

대우는 일차적으로 단기금융시장에서 기업어음(CP)을 발행하며 자금을 끌어 썼다. 그동안 단자를 거의 쓰지 않던 대우가 대규모 자금을 조달하니 금융시장에 쏠림 현상이 나타났다. 게다가 그동안 부채로 잡히지 않던 수출금융을 CP로 조달하게 되니 대우그룹의 부채비율이 갑자기 올라갔다. 금융당국에서는 대우그룹에 무슨 큰 문제가 있는 것 아닌가 하는 위험 신호로 받아들일 여지가 있었다.

금융감독위원회는 1998년 7월 22일 ‘CP 발행 한도 제한조치’를 했다. 대우만 한도를 초과했고 금융기관들은 대우 CP 보유 초과분을 6개월 안에 해소하라고 명령받았다. 대우는 단기자금을 많이 쓰게 된 이유가 수출금융이 막혔기 때문이라며 이를 빨리 재개해달라고 정부에 요청하는 한편 회사채(會社債)로 자금조달을 시작했다. 대우의 부채비율은 계속 올라갔다.

금감위는 1998년 10월 27일 ‘회사채 발행 한도 제한조치’를 도입했다. 또 대우만 한도를 초과했다. 대우에 ‘비상벨’이 울렸다. 그 후 6개월가량 대우그룹은 금융권으로부터 6조5000억원의 자금을 회수당하며 해체의 길로 몰렸다.

‘대우 자금줄 조이기’

이 과정에 대해 정부 측과 대우 측의 얘기는 180도 다르다. 정부 측에서는 대우가 ‘구조조정’ 노력은 하지 않고 부채를 끌어 쓰며 ‘확장경영’을 계속하다가 시장의 신뢰를 잃었다고 주장한다. CP와 회사채 제한 조치는 대우 부실로 발생할 수 있는 금융시장 충격을 줄이기 위한 선제(先制)조치라고 합리화했다.

반면 대우 측에서는 갈등을 빚던 경제 관료들의 ‘자금줄 조이기’라고 말한다. 두 차례의 금융규제 조치가 대우만을 겨냥한 것이었으므로 그렇게 볼 수밖에 없다는 것이다. 대우 측은 부채비율 상승은 수출금융 중단에 따른 일시적 현상이고 당시 수출이 활발하게 이루어지고 있었으니 수출금융만 재개되면 정상화될 것이라 생각하고 있었다.

1998년 하반기부터는 은행들의 외화 사정에 숨통이 트였다. 대우 측은 수출금융을 재개할 수 있게 되었는데도 불구하고 정부가 계속 틀어막고 단자・회사채 창구마저 봉쇄하며 대우를 부실기업으로 몰아갔다고 말한다. 대우가 ‘워크아웃’ 프로그램에 들어간 1999년 8월 직후 바로 수출금융을 허용한 것을 보면 정부가 일부러 대우 자금줄을 조였다고 할 수밖에 없다고 주장한다.

DJ에게는 당시 수출금융의 실상이 제대로 전달되지 않았던 것 같다. 김 회장이 문제를 제기한다는 말을 들었더라도 분초를 다투며 다양한 국정을 챙겨야 하는 대통령 입장에서 그 내용을 쉽게 이해하기는 힘들었을 것이다.

한편 관료 그룹에서는 대우의 부실 가능성을 숨긴 게 핵심 문제라며 대우에 관해 부정적 정보를 DJ에게 계속 전달했다. 실제로 강봉균(康奉均) 당시 경제수석비서관은 1998년 11월 28일 DJ가 김 회장을 만나기 직전에 보고한 ‘김우중 회장 접견 참고자료’에서 수출금융에 대해 전혀 언급하지 않았다. 대신 대우의 “단기부채가 계속 늘고 있는 현상을 보면 이익산출의 투명성에 의문이 크다”며 ‘밀어내기식 수출’과 같은 부실 가능성을 지적했다.

수출금융 봉쇄가 결정적 타격

《김우중과의 대화》를 집필하면서 필자는 강봉균 수석의 ‘참고자료’를 김우중 회장에게 보여주고 의견을 직접 물어봤다. 김 회장과 대우 핵심 관계자들은 그때 이 자료를 처음 접했다. 김 회장은 주요 수치들을 확인한 뒤 대우의 실상을 너무 크게 왜곡했다고 반박했다.

필자도 한국 금융위기 때 언론에서 활동하며 대우가 수출금융 문제를 제기했다는 사실을 알고 있었고, 싱가포르로 옮겨 첫 번째로 저술한 책 《주식회사 한국의 구조조정》(2004년 번역 출간)에서도 대우 처리가 가장 잘못된 기업 구조조정 사례라고 지적했지만, 수출금융 봉쇄가 대우그룹에 그렇게 결정적 타격을 입혔는지 처음으로 알게 되었다. 필자가 이런 정도인데 보통 사람들은 어떻겠는가. 당시 DJ도 그랬을 가능성이 크다.

대우그룹의 차입금은 1997년 12월 말 28조7000억원에서 1998년 9월 말에는 47조7000억원으로 9개월 동안 무려 19조원이나 급증했다. 이 수치만으로는 대우에 큰 문제가 벌어진 것처럼 보이기 십상이다. 관료 그룹은 이 수치를 대우 부실의 ‘증거’로 내놓았다.

그러나 대우 측 계산에 따르면 부채 증가액 중 약 16조원은 수출금융이 막혔기 때문에 발생한 것이었다. 나머지 증가액도 대우 부실로 돌리기 어려운 이유 때문에 올라갔다. 예컨대 1998년 상반기 금융 구조조정 과정에서 금융기관들이 기업대출을 대폭 회수했는데, 대우는 3조원가량을 돌려줬다. 이를 급전(急錢)으로 메우다 보니 부채가 많이 늘었다. (〈표1〉 참조)

상황이 이렇다면 대우 부채 증가액의 대부분은 외환위기 상황과 정책 때문에 발생한 것이라고 할 수 있다. 대우의 잘못이 아니다. 수출금융은 선진국도 하고 있는 것이다. 선진국 기업들도 은행에 문제가 생겨 수출금융이 갑자기 중단되면 빚을 늘릴 수밖에 없다. 그렇게 올라간 부채 증가액이 기업 부실의 증거가 될 수는 없었다. 그러나 ‘부채비율 200%’라는 근거 없는 규제를 만들어놓고 이에 맞춰 ‘구조조정 성과’를 독촉하던 금융당국의 입장에서는 대우를 구조조정의 ‘열등생’일 뿐만 아니라 더 나아가 구조조정에 역행하는 ‘문제아’로 취급할 수 있는 증거가 됐다.

여기에 더해 대우자동차가 그동안 진행하던 제너럴 모터스(GM)와의 합작이 부진해지면서 김 회장과 대우는 더 구석으로 몰리게 됐다(GM과의 합작에 관해서는 아래 ‘DJ의 정치적 판단’ 이후에 별도로 논의한다).

3. DJ의 정치적 판단과 미국의 압력, 그리고 햇볕정책

대우그룹이 어려움에 빠져가던 1998년 하반기에 DJ는 무슨 생각을 했을까? 갑자기 닥친 국가위기 탓에, 김우중 회장 측과 관료 그룹 간 엇갈리는 얘기를 들으면서 어느 쪽 얘기가 맞는지 정확히 판단하기는 어려웠을 것이다. 그러나 국내적으로나 국제적으로나 정치 상황은 DJ가 김 회장의 손을 놓는 방향으로 흘러갔다.

美, 재벌개혁 압박

일단 한국 경제가 극심한 위기 상황에서 벗어나기 시작했다. 금융시스템이 안정을 찾았고 금리도 내림세를 이어갔다. 무역흑자도 쌓이고 있었다. 그동안은 금융위기 극복 자체가 절체절명의 과제였지만 DJ는 이제 대통령으로서 달성하고 싶던 정치적 목표들을 본격적으로 실현해나가고 싶었을 것이다. 그중 하나가 ‘햇볕정책’이다. 실제로 DJ 정부는 햇볕정책에 의한 남북관계 개선을 임기 중 가장 큰 업적으로 내세웠고, 결국 이를 통해 노벨평화상까지 받았다.

DJ 입장에서 햇볕정책을 실현하려면 중요한 것이 미국의 적극적 지원을 받는 일이었다. 그러나 미국 측에서는 1998년 중반부터 재벌개혁의 목소리를 높이고 있었다.

대기업들은 전경련 주도로 사업을 교환하는 ‘빅딜(big deal)’을 진행하는 중이었고, 6월에는 5대 그룹이 55개 퇴출(退出) 기업을 발표했다. 이미 30대 그룹 중 절반이 망한 상태였는데도 국제 금융가와 국내외 언론은 재벌들이 개혁 ‘시늉’만 낼 뿐 핵심 계열사는 내놓지 않는다고 비판의 목소리를 높였다.

DJ는 6월 중순 미국 방문을 마치고 귀국하는 자리에서 “빅딜이건 작은 딜이건 기업을 개혁해야 한다. 이것은 확실한 것이다. 여기에는 5대 그룹이 앞장서야 한다”며 ‘5대 그룹’을 명시적으로 거론하기 시작했다.

공교롭게도 이때는 정주영(鄭周永) 현대그룹 명예회장이 ‘소 떼 방북(訪北)’을 하면서 남북교류에 시동이 걸리던 시기였다. DJ가 미국을 방문했을 때 햇볕정책에 대한 협조를 요청했고, 클린턴 당시 대통령 등 미국 관계자들은 5대 그룹 개혁을 주문했을 가능성을 배제하기 힘들다.

미국 측의 재벌개혁 요구는 갈수록 강해져서 클린턴이 11월 20일 한국을 방문했을 때 최고조에 달한다. 클린턴은 DJ와 정상회담 직후 가진 기자회견에서 “5대 그룹의 개혁이 부진하다”며 강력한 재벌개혁을 직접 주문했다. 미국의 신용평가사 무디스(Moody’s)도 때맞춰 “5대 그룹 구조조정을 지켜본 뒤에야 한국에 대한 신용평가 등급 상향 조정을 고려할 수 있다”고 발표했다.

만약 트럼프 미국 대통령이 지금 한국을 방문해서 비슷한 얘기를 했다면 ‘내정 간섭’이라든지 “당신이 도대체 무슨 자격으로 우리나라에 와서 그런 말을 하느냐”며 정치권이나 언론에서 난리가 났을 것이다. 그러나 당시는 그렇지 않았다. 이를 비판하는 언론이나 정치인이 전혀 없었다. DJ도 11월 24일 클린턴의 발언을 바로 받아 “5대 재벌 개혁을 연내에 끝내야 한다”고 다그쳤다. 국내외 관심은 5대 그룹 중 누가 타깃인지에 쏠렸다.

대우와 현대의 對北사업

당시 금감위의 부채비율 200% 기준을 맞추기 어려워 보이던 그룹은 대우와 현대였다. 둘 다 중화학산업 비중이 높고 이 부문의 수출이 많아 부채비율이 낮아지기보다는 오히려 높아지고 있었다. 현대의 경우는 그해 10월 기아자동차를 인수해서 부채비율이 더 많이 올라간 상태였다. 두 그룹 중에서 시장의 관심은 대우에 집중됐다. 현대는 DJ 정부의 ‘정치적 파트너’였지만 대우는 그렇지 않았기 때문이다.

현대그룹은 정몽헌(鄭夢憲) 회장이 그룹 공동회장으로 취임한 1998년 1월 13일 이후 대북사업에 적극 뛰어들었다. 1998년 6월 16일에는 정주영 명예회장이 500마리의 소를 몰고 판문점을 통과하는 ‘소 떼 방북’을 실현했다. 그 후 현대그룹은 DJ 정권 대북사업의 긴밀한 파트너이자 북한에 자금을 지원하는 창구 역할을 하게 됐다.

2000년 6월 15일 김대중-김정일 정상회담이 성사됐다. 그러나 불법 대북송금 문제가 불거지면서 정몽헌 회장이 검찰조사를 받게 되고, 2003년 8월 5일 정 회장은 투신자살한다. 정 회장은 조사 과정에서 ‘남북정상회담을 하는 조건으로 5억 달러의 현금을 북한에 지급하기로 약속했다’고 진술했다. 미국 의회조사국 보고서는 1999~2000년 동안 현대그룹이 공개·비공개적으로 10억 달러의 현금을 북한에 제공했다고 밝혔다.

남북협력에 있어서는 김우중 회장이 선구자라고 할 수 있다. 김 회장은 노태우(盧泰愚) 대통령 시절 대북특사 자격으로 비밀리에 북한을 방문해서 당시 김일성(金日成)·김정일(金正日)과 함께 3명이서만 20여 차례에 걸쳐 단독 회담을 했다. 그 결과 1991년 남북기본합의서를 도출해냈다. 노태우-김일성 정상회담도 거의 합의 직전까지 끌고 갔다.

김우중 회장은 김영삼 대통령 때에도 북한을 방문해서 1994년 김영삼-김일성 정상회담 합의를 이끌어냈다. 김일성의 급사(急死)로 무산된 이 합의는 공식적으로 지미 카터 전 미국 대통령이 성사시킨 것으로 알려져 있지만, 실제로는 당시 북한에 이미 들어가 있던 김 회장이 막후 작업을 다 했다.

집권 초 DJ에게 김 회장은 “북한 문제가 서둘러서 할 것이 아니다”라고 조언했다. “그쪽에서 연락이 올 때까지 기다리는 것이 최선이다. 연락이 오면 그때 형편 봐서 슬슬 하면 된다”고 얘기했다. 김 회장은 북한과의 교류는 비밀로 진행하는 것이 좋다고 생각했다. 유연한 협상을 위해서다.

이것은 김 회장이 북한을 이미 겪어봤기 때문이다. 대우는 한국 기업 최초로 북한에 남포공단을 설립했다. 북한에서 100만 평(330만 평방미터)의 넓은 땅을 내주었지만 실험적으로만 공단을 운영하다가 사업을 접었다. 북한은 체제유지가 최우선이라서 사업을 제대로 하기 힘들었다.

그 후 김 회장은 북한을 개방시키기 위해서는 북한 내에 공단을 만들 것이 아니라 동북3성과 같은 타지에서 남북합작 사업을 하면서 북한 인력을 외부로 끌어내어야 한다는 지론을 갖게 됐다. 그래야 북한과의 협상에서 지렛대와 유연성이 생기기 때문이었다. 같은 이유 때문에 대우 해체 뒤 해외에 머물고 있던 2002년, 중국과 북한이 합작하는 신의주 공단을 맡아달라는 제안이 들어왔을 때 그는 이를 거절했다. 공단을 중립지대에 만들어야 한다는 것이었다. 그러나 DJ는 김 회장의 조언과 반대로 갔다. 급하게 서둘렀고, 현대는 공개적으로 남북경협을 적극 추진했다. 북한에 거액의 돈을 불법적으로 지불할 수밖에 없었던 중요한 이유도, 너무 서둘러 공개적으로 남북정상회담을 추진했기 때문일 것이다.

햇볕정책과 대우를 맞바꾼 DJ

당시 상황을 조금이라도 이해하고 있던 사람들에게 현대와 대우 중 대우가 위험해 보이는 것은 너무나 확연한 일이었다. 현대는 정권의 정치적 파트너였다. 반면 대우는 김 회장이 DJ와 개인적 신뢰는 있는지 몰라도 정권의 파트너는 아니었다. 관료 그룹과의 갈등도 있었다. 다음 ‘대우자동차 떨이 매각’에서 다루지만, 대우차와 GM 간 합작 딜의 진행 과정을 보면, 미국 측의 5대 그룹 개혁 압박에서도 현대가 아니라 대우가 타깃이었을 가능성이 보인다.

결국 대우는 관료 그룹과 미국 양쪽에서 협공(挾攻)을 받았다고 할 수 있다. DJ는 결정을 내려야 했다. 순수하게 정치적으로만 판단했을 때 대우를 도와주라고 하는 것은 정치적 위험이 큰 도박이 됐다. 만약 대우를 도와주라고 했다가 잘못되면 그 책임을 DJ가 다 뒤집어써야 했다. 반면 대우의 손을 놓으면 인간적 신뢰를 갖고 있던 김우중 회장에게는 미안한 일이지만 정치적 책임을 질 필요는 없었다. 대우는 구조조정에 실패해 잘못됐다고 합리화할 수 있었다. 또 햇볕정책을 제대로 밀고 나가기 위해서는 클린턴의 적극적인 지원이 필요했다. ‘5대 그룹’을 직접 거론하며 재벌개혁을 주문하는 클린턴에게 어떻게든 화답(和答)해야 했을 것이다. 정치인 DJ는 김 회장의 손을 놓을 수밖에 없었다.

4. 대우자동차 ‘떨이 매각’과 대우차 모델로 중국 시장 제패한 GM

대우를 해체의 비극으로 몰아간 또 다른 줄기는 GM과의 합작 협상이다. 수출금융의 경우와 마찬가지로 GM과의 협상도 대우 측과 관료 측의 얘기가 180도 다르다.

대우차 헐값 매각을 결정한 이헌재 당시 금감위원장은 회고록 《위기를 쏘다》에서 “김우중 대우 회장은 제너럴 모터스(GM)와의 전략적 제휴에 모든 걸 걸었던 것 같다. … 그러나 애초부터 불가능한 협상이었다. 대우의 오랜 협력·합작사였던 GM은 대우의 사정을 김 회장만큼 잘 꿰고 있었다. … 조건을 바꿔가며 질질 끌더니 1998년 7월 협상을 깨고 만다”고 말한다. 대우차가 “기술 자립이 어려웠다”고까지 강조한다.

관료 그룹을 통해 계속 반복되어 ‘정사(正史)’처럼 굳어진 이 스토리는 다음과 같이 구성되어 있다.

첫째, 대우자동차는 처음부터 무리한 부실 투자였다. “기술 자립이 어려웠다”는 말은 그 맥락에서 나온 것이다.

둘째, 외환위기로 자금 사정이 어려워지니까 대우가 옛 사업 파트너였던 GM에 합작 투자를 제안했다.

셋째, GM은 대우와 협상을 진행하다가 대우차의 부실을 알고 발을 뺐다. 이헌재씨는 “1998년 7월 협상을 깨고 만다”라고까지 명시적으로 말했다.

넷째, 워크아웃 후 실사(實査)를 해보니 대우차의 부실이 너무 크고 회생(回生) 가능성이 없어서 헐값에 산업은행 돈까지 빌려주며 GM에 넘겼다. 부실이 더 커져서 국민경제에 추가 손실이 생기는 것을 막기 위한 고육지책(苦肉之策)이라는 것이다. 그러나 대우 측은 이 스토리가 대우차 ‘떨이 매각’이라는 정부의 치명적 실패를 가리기 위해 지속되고 있는 신화라고 반박한다. 이 스토리의 4개 구성 항목을 차례차례 검토해보자.

(1) 기술 자립 가능성 없는 무리한 부실 투자?

|

| 1998년 3월 27일 한국종합전시장에서 열린 대우자동차 경차 신모델 마티즈 발표회. 마티즈는 이후 상하이GM, 체리자동차가 승승장구하는 바탕이 됐다. 사진=조선DB |

이 성공의 견인차는 ‘뷰익 엑셀르(Buick Excelle)’이다. 2000년대 상하이GM 매출의 70%를 차지한 베스트셀러 카이다. 그런데 이 차는 대우가 개발한 ‘누비라’이다. 대우의 ‘마티즈’(본래 1991년 출시한 ‘티코’의 개정판)도 ‘쉐보레 스파크(Chevrolet Spark)’로 이름을 바꿔 상하이GM의 성공에 기여했다.

대우차는 체리자동차(奇瑞汽车· Chery Automobile)의 탄생과 성공에까지 기여했다. 체리자동차는 ‘마티즈 짝퉁’이라고 불리는 ‘큐큐(Chery QQ)’를 2003년부터 생산하면서 중국 주요 자동차 회사로 떠올랐다. 2011년 기준 중국 내 생산량 7위. 큐큐는 체리자동차가 2000년대에 가장 많이 판매한 차이고, 중국 내 미니카 중에서 베스트셀러였다. 그런데 사실 큐큐는 마티즈 짝퉁이 아니다. 마티즈이다. 대우차가 워크아웃에 들어가 있던 기간에 마티즈 설계도가 대만으로 유출됐는데, 체리자동차가 이를 구해서 그대로 만든 것이기 때문이다. 〈표2〉에서 보듯이 2011년 중국의 미니카, 소형차, 콤팩트카 3개 차종의 10대 베스트셀러 중에서 최상위권은 대우차 모델들이 석권했다.

자동차 시장 전문가인 마이클 던(Michael Dunne)은 GM 관계자들을 폭넓게 인터뷰하고 2011년에 발간한 저서 《미국 바퀴, 중국 도로(American Wheels, Chinese Roads)》에서 다음과 같이 밝혔다.

“상하이GM의 성공에 GM대우가 명백하게 핵심적이었다. 2002년에 … 인수한 이 회사는 GM의 핵심적인 글로벌 제조 베이스가 되었다. 한국에서 개발된 뷰익 엑셀르는 … 중국 시장에서 상하이GM 매출의 70%를 차지했다. ‘GM대우 인수가 없었으면 상하이GM이 그렇게 성공하지 못했을 것이다’라고 중국에서 4년 이상 근무한 GM의 한 임원은 확인해준다. … 대우차 인수는 중국 시장에서 GM의 성공에 강력한 요인이었고, 아마도 세계시장에서 GM의 성공에도 그러할 것이다.”

이 차들은 대우에서 개발 단계에 있던 것으로 GM의 기술력이 더해져서 성공한 모델이 아니다. 대우가 다 만들어서 팔고 있던 모델들을 GM이 그대로 갖고 가서 이름만 바꿔 판 것이다.

이 모델들은 기술력을 입증하듯 외환위기라는 국내 상황이 무색하게 출시(出市)되자마자 미국 시장에서도 성공하고 있었다. 미국 딜러들 사이에서 대우가 ‘제2의 혼다’라는 얘기까지 나왔다. 2000년 7월 JD 파워(JD Power)가 발표한 고객만족도 지수(指數) 조사에서 대우차는 미국 내 진출해 있는 37개사 중 4위를 차지했다. 렉서스, 새턴, BMW 다음이었다. 당시 현대차는 34위에 불과했다.

대우차는 국내 경쟁에서도 현대차를 바짝 쫓아가고 있었다. 라노스(1996년), 누비라(1997년), 레간자(1997년) 등이 출시되면서 시장의 호평을 받았기 때문이다.

1997년에는 수출에서 현대차 60만1000대, 대우차 42만7000대로 두 회사 간에 격차가 크게 났었다. 그러나 1998년에는 현대차 57만2000대, 대우차 50만6000대로 격차가 많이 줄었다. 현대차 수출은 4.8% 감소한 반면, 대우차 수출은 18.5% 급증했다. 1999년에는 현대차 65만3000대, 대우차 60만4000대로 격차가 거의 나지 않는 수준까지 됐다.

내수(內需)에서도 비슷한 추세가 나타났다. 현대차의 국내시장 점유율은 1996년 49.9%에서 1997년 45.5%, 1998년 39.2%로 계속 떨어졌다. 반면 대우차의 점유율은 1996년 22.5%에서 1997년 30.3%, 1998년 33.2%로 계속 빠르게 올라갔다.

자동차 수출이 크게 증가하면서 대우의 수출금융 수요도 크게 늘었다. 그러나 외환위기로 대우는 단기급전을 조달해야 했다. 앞에서 언급했듯이 관료 그룹에서는 대우의 수출 급증을 ‘밀어내기 수출’의 결과라고 폄하했다. 그러나 자동차 선적이 급증한 것은 해외에서 신차종들이 굉장히 잘 팔렸기 때문이었다.

김우중 회장은 필자와 이 대목에 관해 대화를 나눌 때 굉장히 흥분했다.

“(만약 밀어내기 수출이었다면) 거기(현지법인)에 과잉 재고가 있어야 할 것 아니에요? 워크아웃하고 삼일회계법인이 실사 나왔을 때 그런 것 잡아냈어야 하는 것 아닙니까? 지금까지도 그런 재고에 대해서 아무 얘기 없잖아요?”

그는 속사포처럼 쏟아부었다. 당시 그 자리에 함께 있던 김태구 전 대우자동차 사장도 강봉균 수석의 ‘참고자료’가 “굉장히 삐딱하게 써졌다”고 코멘트했다.

(2) “대우가 아니라, GM이 다급해서 합작을 먼저 제안했다”

이헌재씨가 회고록을 발간한 2012년에는 대우차 모델의 국제적 성공이 이미 확립된 상태였다. “기술 자립이 어려웠다”는 이헌재씨의 말은 그래서 액면 그대로 받아들이기 어렵다. 이것은 관료 그룹의 대우차 스토리 두 번째 구성 항목, 즉 “외환위기로 자금 사정이 어려워지니까 대우가 옛 사업 파트너였던 GM에 합작 투자를 제안했다”는 것과 밀접하게 연결되어 있다.

대우 측은 실상이 정반대였다고 밝힌다. GM이 대우에 합작을 먼저 제안했고, 이 사실에 대해서는 이헌재씨가 처음부터 잘 알고 있었다는 것이다.

김 회장은 “우리는 생각도 않고 있었는데 휴스(Louis Hughes, 당시 GM의 해외사업 총괄부사장)가 제안해왔다”며 “1997년 5월경이니까 한국이 IMF 체제에 들어가기 전이었고, 유동성 문제와 아무 상관 없이 진행된 것”이라고 말했다. 그 후 1998년 2월에 양해각서(MOU)가 체결됐고 휴스가 이끄는 실무팀이 4월에 한국을 방문해 신차종을 점검해보고 대단히 만족해했다고 한다. 김 회장은 “(GM 관계자들이) 우리 자동차와 시설을 보고 굉장히 감동했어요. 휴스가 박수 치고 환호까지 했으니까요”라고 말했다.

1992년에 대우와 14년간의 합작을 청산하고 1995년 폴란드 국영 자동차 회사 FSO 인수전에서 뼈아픈 패배를 당했던 GM은 왜 대우에 합작을 제안했을까? 외환위기 당시 한국에서는 국내 기업 비판과 외자 유치 열풍 속에 GM과 같은 선진국 기업들은 모두 건실한데 한국 기업들은 부실로 뒤덮여 있다는 무비판적 사대주의(事大主義)가 팽배했다. GM의 스미스 회장이나 다른 관계자들이 한국을 방문하면 언론이 이들을 마치 ‘구세주(救世主)’처럼 쫓아다녔다. ‘언제, 얼마나 한국에 투자할 것이냐’는 질문들이 이어졌다.

그러나 당시 GM의 경영 상태는 상당히 좋지 않았다. 영국의 시사주간지 《이코노미스트(The Economist)》는 1998년 10월8일자 ‘GM의 쇠락과 추락(The Decline and Fall of General Motors)’이라는 글에서 북미에 공장을 갖고 있는 자동차 회사 중 GM의 생산성이 꼴찌라며 “오늘날 GM은 경영학책에서 무엇을 하지 말아야 할 것인지에 대한 사례로만 나온다”고까지 지적했다.

GM은 최대 신흥시장인 중국에서는 경쟁에 참여조차 못 하고 있었다. 당시 중국은 경제개발 초기라서 소형차 위주 시장이었는데 GM은 소형 차종을 갖고 있지 못했기 때문이다. 신차종을 개발하는 데는 3~4년의 시간이 걸린다. 그때까지 기다릴 수 없었다. 빨리 중국 시장에 진출해야 하는 GM에 대우가 개발한 마티즈·라노스·누비라·레간자는 그 필요에 딱 부합하는 차종이었다.

대우 입장에서도 GM과의 합작은 시장을 빨리 확보할 수 있는 수단이었다. 자동차 해외 판매망 구축에는 대규모 자금이 투입돼야 한다. 대우는 당시 판매망 구축 속도전을 벌이고 있었다. GM의 기존 판매망을 이용하고 신흥시장에서 판매망을 함께 구축하면 자금 부담도 덜고 성과도 빨리 낼 수 있었다. 김우중 회장은 “합작해서 더 키워 더 많이 벌면 되는 것”이라고 말했다. 대우는 1992년 GM과 결별했는데 완성차 부문에서만 헤어졌다. 부품 부문의 합작사들은 유지됐고 오히려 협력을 확대해왔다. GM과 다시 합작하면 부품 협력과 완성차 협력이 시너지를 낼 수도 있었다.

대우 측은 따라서 GM과의 합작이 성사될 수밖에 없는 것이었고 가격협상만 남아 있는 상태였다고 말한다. 대우는 50% 지분을 매각하겠다고 제안했다. 50억~70억 달러에 타결될 수 있을 것이라고 예상했다. GM은 합작을 빨리 진행하려고 서둘렀다. 휴스는 해외사업장까지 실사하려면 시간이 너무 많이 걸리니까 국내 부문부터 먼저 자본 참여하고 해외 부문은 그 후 진행하자고 제안했다. “빨리해서 (1998년) 9월에 이사회 승인을 받아보겠다”고까지 말했다고 한다.

(3) 왜 실사 진행 중이었는데도 “1998년 7월 협상을 깨고 만다” 발언했나?

이런 상황이었다면 이헌재씨의 “1998년 7월 협상을 깨고 만다” 발언은 명백한 거짓말이 된다. 대우 측은 GM이 협상 파기를 통보한 적이 전혀 없었다고 말한다. GM과의 협상을 담당했던 김석환 당시 대우자동차 부사장은 다음과 같이 증언한다.

“1998년 7월은 실사단이 한창 오가기 시작할 때입니다. 합작에는 그쪽이 몸이 달아 있는 상태였어요. GM은 우리 공장을 방문한 뒤 자동차를 그렇게 싸게 만들 수 있다는 것을 처음으로 알게 됐으니까요. GM은 매트릭스(행렬·matrix) 조직이라서 부문별로 타당성 조사를 별도로 하고 그 의견들이 모여야만 결정을 내릴 수 있어요. 1년 넘게 실사가 진행됐고, 대우가 워크아웃에 들어가기 직전인 1999년 8월 6일에 최종계약을 위한 양해각서가 체결됐어요. 같은 달 25~26일에 휴스가 14명의 대표단을 데리고 와서 또 실사를 했습니다. 실사가 계속 이어지고 휴스가 10월 13~15일에 36명의 대규모 대표단을 데리고 방한해서 종합점검 회의를 했어요. 당시 이 내용을 금융감독위원회에 다 보고했습니다.”

그러면 이헌재씨는 왜 ‘7월 협상 파기’를 강조했는가? 필자는 《김우중과의 대화》 출간 기자회견 석상에서 이 문제뿐만 아니라 다음에 논의되는 GM의 비밀 인수의향서에 관해 이헌재씨에게 공개 질의한 바 있다. 그러나 답변을 들을 기회가 없었다. ‘이헌재 사단’과 가까웠던 지인(知人)은 그쪽에서 응대하지 않기로 방침을 정했다고 필자에게 전해왔다.

김우중 회장은 “이헌재씨가 그때는 그런 얘기를 한 번도 꺼내지 않다가 회고록에서 뒤늦게 그렇게 말하는 건 다른 의도가 있다고 할 수밖에 없다”고 지적했다. 7월부터 진행한 대우에 대한 돈줄 조이기(CP 발행 한도 제한조치)를 합리화하려는 의도라는 것이다. 그는 “대우차는 이미 부실이었고, GM도 그렇게 인정했으니까 부실이 더 커지지 않게 7월부터 (대우그룹에 대한) 유동성 규제에 들어가서 수습하려고 했다고 얘기하는 것 아니냐”고 말했다.

당시 관료 그룹과 언론에서는 “왜 GM과의 합작 협상 결과가 나오지 않느냐. 김 회장이 구조조정 압력을 회피하기 위해 되지도 않을 GM 지분 매각 협상 얘기를 꺼내놓고 시간을 버는 것 아니냐”는 비판이 나왔다. 그러나 김 회장은 이에 대해 전혀 다른 생각을 갖고 있었다. 그는 “그때 우리 제품 수출이 잘되고 있었으니까 금융만 정상화되면 아무런 문제가 없었기 때문에 수출금융을 풀려고 전력을 다하고 있었다”면서 “GM과 합작 협상을 빨리 진행해서 돈을 끌어온다는 생각은 전혀 하지 않았다”고 말한다. “그 딜은 원래 GM이 먼저 제안했던 거니까 잘 기다리면 결국 그쪽에서 오게 되어 있던 것”이라며 “협상 상대방에게 ‘왜 빨리 진행하지 않느냐’고 물어보는 건 우리가 다급하다는 신호를 보내는 거니까 가격 협상에서 불리해진다”고 말했다.

물론 GM과의 협상은 휴스가 김 회장에게 얘기했던 것보다 더디게 진행됐다. 왜 늦어졌을까? 정부의 유동성 규제가 들어가고 대우에 대해 좋지 않은 얘기들이 많이 나오니까 GM이 상황을 지켜봤을 가능성이 크다.

하지만 “GM이 대우의 상황이 아주 나빠질 때까지 기다렸다가 헐값에 사는 전략을 취했을 가능성은 없나”라고 필자가 묻자, 김 회장은 “꼭 사야겠다 하는 걸 헐값에 사려고 그렇게까지 기다리지는 못한다”라고 답했다.

실제로 GM은 계속 실사를 진행하고 있었다. 대우가 워크아웃에 들어가니까 GM이 오히려 다급해졌다. 대우 채권단은 공개입찰로 대우차를 처리할 가능성이 컸기 때문이다. 그동안 대우와 협상해왔던 것이 무용지물이 될 수 있었다(실제로 2000년 6월 29일에 열린 대우차 첫 번째 국제 입찰에서는 포드가 GM을 제치고 우선협상자로 선정됐다. 그러나 포드는 9월 14일 인수제안서를 내지 않고 인수를 포기했다). GM은 이헌재씨에게 비밀리에 대우차 인수의향서를 보냈다.

대우 해체 ‘정사’에서 깊이 파묻혀 있는 것이 GM의 비밀 인수의향서이다. 휴스 부사장 명의로 이헌재 금융감독위원장에게 1999년 12월 13일 보낸 것이다. 그는 “12월 6일 GM이사회의 승인을 받아” 의향서를 보낸다면서 “50억~60억 달러의 기업가치”에 대우차를 인수하고 싶다고 밝혔다. 그리고 GM과 대우차 간에 “보완성과 기타 시너지와 관련해서 대단한 기회(considerable opportunities for complementation and other synergies)”가 있다고 강조했다. 채권단이 공개매각 방침을 결정하기 전의 일이다. 대우와는 지분 50%를 받으며 50억~70억 달러 선에서 얘기가 오갔는데, 이 의향서에서는 100% 지분을 확보하고 부채를 떠맡지 않는다는 조건을 내걸었다.

이헌재씨를 비롯해 정부 측에서는 이 의향서의 존재에 대해 함구(緘口)해왔다. 공개입찰 방침이 정해지기도 전에 GM과 한국 정부 간에 협의가 진행됐다면 큰 스캔들이 되기 때문이다. 필자가 책 출간 기자회견에서 이 의향서가 왜 오게 됐는지, 답변을 했는지, 그렇다면 어떻게 답변했는지 정황을 설명해달라고 이헌재씨에게 공개 질의했지만 무반응이었다.

필자가 주목하는 것은 이 의향서가 단순히 매입 의사 표현을 넘어 구체적으로 매입 가격과 조건을 밝혔다는 사실이다. 의향서에는 GM과 금감위 간에 이미 협의가 상당히 진행됐던 것으로 추정되는 표현이 나온다. 의향서는 “귀하가 우리의 협의에 기울여줬던 시간과 노력 그리고 귀하의 직원들이 이 상황에 대해 쏟아준 관심에 감사하다(First, let me thank you for the time and effort that has been dedicated to our discussions and the attention you staff has devoted to this situation)”는 문장으로 시작한다. 매각 주체인 산업은행이 아니라 금융감독위원장과 GM이 직접 ‘딜’을 진행하고 있는 것으로 해석될 수 있는 표현이다. 시간이 이미 20년 넘게 흘렀지만 누군가는 진실을 규명해야 할 사안이다.

(4) “이 땅에서 대우자동차 매각 같은 비굴한 협상이 두 번 다시 있어서는 안 된다”

대우차는 결국 GM에 2002년 10월 매각됐다. 표면적으로는 국내외 지분 67%를 13억6000만 달러(약 1조5000억원)에 파는 것이었다. 휴스가 비밀 의향서에서 제안했던 가격보다 5분의 1가량으로 더 폭락했다. 하지만 GM이 부채를 전혀 인수하지 않고, 자산도 원하는 것만 골라 인수하고(cherry-picking), 산업은행에서 20억 달러의 장기대출을 지원받고, 대우중공업 소유던 마티즈 라인까지 함께 받았기 때문에 거의 공짜로, 심지어 돈을 받고 가져간 것이라고까지도 할 수 있다. 정부 관계자들은 대우차의 회생 가능성이 없고 놔두면 부실이 더 커질 것이기 때문에 어떻게든 빨리 GM에 넘겨서 회생시키는 것이 나았다고 합리화했다. 과연 그럴까?

일단 매각이 결정될 때 산업은행 총재였던 정건용(鄭健溶)씨의 발언을 보면 그렇지 않은 것 같다. 그는 매각 결정 직후 일부 기자와 저녁 식사를 하면서 “이 땅에서 대우자동차 매각 같은 비굴한 협상이 두 번 다시 있어서는 안 된다”라며 “당장이라도 협상을 깨버리고 야인으로 돌아가고 싶은 적도 많았다”고 토로했다.

당시 협상 진행 과정을 알고 있는 한 관계자는 “정 총재는 가능한 한 좋은 조건을 얻어내기 위해 노력했는데, ‘윗선’에서 빨리 매각하라는 압력이 계속 왔다”며 “그것은 실질적으로 GM이 원하는 요구 조건을 그대로 받아들이라는 것이었다”고 말했다(이 관계자는 필자에게 그 ‘윗선’이 누구인지 얘기했지만 여기에서 밝히기는 어렵다).

GM이 대우차 모델로 중국 시장뿐만 아니라 세계시장에서 커다란 성공을 거두었다는 사실에 비추어 보면 대우차 GM 매각은 대실패이다. GM은 대우가 만든 소형차 모델에 관심을 갖고 그 모델로 큰돈을 벌었는데, 한국의 정책 당국에서는 대우차가 기술력도 없고 회생 가능성이 없으니 ‘땡처리’라도 해야 한다며 GM에 큰 특혜를 주면서 넘겼다. 대우차 성공의 비용은 한국이 다 부담했고, 그 성과는 GM이 다 가져갔다. 대우 측은 대우차 떨이 매각으로 한국 경제가 200억 달러(약 23조원)가 넘는 손실을 입었다고 계산했다. 한국이 외환위기 때 IMF에서 빌린 액수에 해당된다. 만약 대우와 GM 간의 합작이 성사되어서 함께 기업가치를 높이는 상황과 비교하면 이보다 훨씬 더 큰 손실을 입었다고 할 수 있다. (상세한 내용은 〈표3〉 참조)

손실액에 대한 구체적 평가는 보는 시각에 따라 달라질 수 있을 것이다. 그러나 한 가지 사례만 봐도 크게 잘못됐다는 사실이 명백하다. 정부는 공적(公的)자금을 투입해서 대우의 부실자산을 많이 처리하고 GM이 우량자산 중에서만 골라 인수할 수 있게 해줬다. ‘부실자산’은 따로 모아 ‘배드 컴퍼니(bad company)’에서 정리하려고 했다. 그러나 이 대우자동차(주) 청산법인은 《김우중과의 대화》를 출간하던 2014년까지 멀쩡하게 살아 있었다. (주)대우 청산법인도 마찬가지였다(두 ‘배드 컴퍼니’는 최근까지도 남아 있다고 한다). ‘부실자산’이라던 것들이 15년이 넘도록 돈을 계속 벌어줬기 때문이다. 그렇다면 대우차를 워크아웃 할 때에 정상자산을 부실자산으로 잘못 분류했고 그 잘못을 대우에 떠넘겼으며, 그 비용은 한국 경제가 부담했다는 얘기밖에 되지 않는다.

(5) 대우차 매각을 둘러싼 음모론

|

| 오호근 前 대우구조조정협의회 의장. |

그는 대우 구조조정협의회 의장으로 재임하던 8개월 동안 채권단에 ‘구조조정 용역비’로 월(月) 5000만원, 총 4억원을 받아 물의를 일으키기도 했다. 지금 기준으로도 굉장히 큰 금액이다. 당시 대우차를 역대 최대 부실기업으로 치부하던 당사자가, 그리고 정부의 실질적 ‘임명’에 의해 의장직을 맡게 된 사람이 그 부실을 해결해준다는 명목으로 별도의 거액을 요구하는 것은 일반인의 상식에 부합하지 않는다. 채권단도 지나친 요구라고 생각했지만 ‘이헌재 사단’의 핵심 인물이라는 위세에 눌려 그대로 받아들였다고 한다. 오호근씨는 외환은행장 후보 물망에도 올랐다.

대우 구조조정 과정에서 외부 자문용역을 한 곳이 미국의 투자은행 라자드(Lazard)였다. 그런데 오호근씨는 대우차 처리가 일단락되자마자 2001년 싱가포르에 있는 라자드 아시아의 회장으로 부임했다. 투자은행과 거래하던 사람들이 나중에 그 회사의 자문이나 고문으로 옮기는 경우는 종종 있다. 그렇지만 ‘회장’이라는 직함을 받아서 가는 경우는 대단히 이례적이다. 대우 관계자들은 “라자드가 얼마나 큰 도움을 받았기에 회장으로 모셔가며 보은(報恩)하냐”고 얘기한다.

오호근씨는 2006년 세상을 떠났다. 죽은 자는 말이 없다. 기업구조조정위원회의 자료도 별로 남아 있는 것이 없다. 이헌재씨 후임으로 2000년 금융감독위원장을 맡게 된 이용근씨 휘하에서 일했던 한 전직 관료는 다음과 같이 필자에게 말한 바 있다.

“금감위 업무를 인수하려다 보니 자료가 별로 남아 있는 것이 없었다. 기업구조조정위원회는 민간기구로 분류됐기 때문에 정부 부처에 적용되는 공문서 관리 지침이 적용되지 않았다. 전임자들이 자료를 상당수 파기했다고 들었다. 파기하기 전에 주요 자료를 복사해 CD에 담아 따로 갖고 있다는 얘기도 있었다.”

음모론의 가닥은 미국으로도 이어진다. 《김우중과의 대화》 출간 직후, 한 지인이 필자에게 전화를 걸어왔다. 책을 읽은 뒤 생각나는 것이 있어서 알려주기 위해서라는 것이었다. 그는 외환위기 때 한 언론사의 워싱턴특파원으로 일했다. 그의 얘기는 다음과 같았다(그는 나중에 이 내용을 개인 페이스북에 올리기도 했다).

〈2000년 초반에 미국자동차협회 고위 관계자가 이례적으로 몇몇 특파원과 점심을 하자며 강서면옥이란 한식당에 자리를 만들었다. 한국 자동차 시장이 개방은 됐지만 한국민들 사이에 아직까지 외제차에 대한 반감이 커서 매출이 늘지 않고 있다면서 외국차가 많이 팔리고 있는 미국에서 생활해본 특파원들이 이에 대해 의식을 환기시켜주면 좋겠다고 부탁하는 자리였다.

그런데 말미에 대우 얘기를 꺼냈다. 미국 자동차 회사들이 1990년대 중후반 동유럽, 중남미, 동남아 등 가는 곳마다 대우와 부딪히며 현지 진출에 차질을 빚어서 대우에 대해 집중조사했다고 한다. 그 결과 금융에 약점이 있다는 사실을 발견하고 그것을 백악관에 알리며 문제 제기를 했다고 말했다. 그때는 맥락을 잘 몰랐는데, 대우그룹이 해체되고 대우차가 GM에 그렇게 헐값으로 넘어간 것을 보면 어떤 연관이 있을지 모르겠다 싶어서 알려드린다.〉

추가 확인 결과 그 고위 관계자는 1993년부터 1998년까지 미국자동차공업협회(AAMA) 회장을 역임한 앤드루 카드(Andrew Card)였다. 1999년부터는 GM의 정부 관계 담당 부사장을 맡고 있었다. 카드는 아버지 부시 대통령 때는 교통부 장관을 했고(1992~1993년), 아들 부시 대통령 때에는 백악관 비서실장(2001~2006년)을 역임한 거물이다. 미국에서 자동차 업계는 월가와 함께 가장 강력한 로비 집단이다. ‘빅3’가 요청하면 대통령도 2주 내에 면담해주는 게 관행일 정도다.

백악관에서 자동차공업협회 보고서를 어떻게 활용했는지, 그것이 클린턴의 5대 그룹 개혁 압박과 무슨 관련이 있는지, GM 내에서는 대우차와 관련해서 무슨 일이 진행됐는지, 이헌재씨나 오호근씨 등 대우 구조조정을 담당했던 인물들과 연결이 있었는지, GM의 비밀 인수의향서는 어떻게 오게 됐고 어떻게 처리됐는지 등은 베일에 싸여 있다.

그러나 그 언저리에 ‘그럴 수도 있겠다’ 싶은 음모론들이 떠다닌다. 음모론은 확실한 증거가 없더라도 누가 이익을 봤고 누가 손해를 봤는지를 따져 빈구석을 상상으로 채워가며 만들어진다. 대우 구조조정 과정에서 가장 큰 이익은 GM이 가져갔고, 한국의 ‘구조조정 기술자’들도 어떤 형태로든 이익을 봤다. 반면 대우는 망했고, 한국 경제도 큰 손실을 봤다.

관료 그룹이 만들어낸 ‘정사’에는 음모론이 설 자리가 없다. ‘윈-윈(win-win)’이라고 주장하기 때문이다. 대우차는 정리되어야 할 부실기업이었고, 한국은 부실을 털어내며 ‘뼈를 깎는 구조조정’을 했고, GM은 그 과정에서 한국을 도와줬고, 한국 경제는 체력이 튼튼해졌다는 것이다.

그러나 대우차가 부실이 아니라 GM이 절실히 원하는 보석이었다면 얘기가 완전히 달라진다. ‘정사’라던 것이 허구로 돌변한다. 그러면 정부 당국자들은 왜 ‘허구’를 그렇게 강조했는지, GM이나 미국 정부는 원하는 보석을 얻기 위해 구체적으로 무엇을 했는지, 국내 관계자들은 그 상황에서 어떻게 행동했는지 등에 관해 지속적으로 의문이 제기될 수밖에 없다. 대우 해체 스토리는 아직 끝나지 않았다.

5. 剖棺斬屍

추징금, 분식회계, 세금체납의 진실

대우 해체는 당시 ‘세계 역사상 최대 파산’이라는 이름이 붙고, 국가 경제에 ‘막대한 손해’를 입혔다는 인식 때문에 거대한 ‘희생양 찾기’ 혹은 ‘희생양 만들기’가 벌어졌다. 그렇게 큰 손실을 입히고 세금을 축냈으니까 문제를 일으킨 당사자들에게 합당한 책임을 지워야 한다는 것이었다. 앞에서 논의한 것과 같이 대우 해체 및 매각이 크게 잘못됐다는 인식을 갖고 있었으면 이런 정도까지 희생양 만들기가 진행되지 않았을 것이다. 그러나 대우 해체 직후에는 (현재까지도 많은 사람에게는) 대우부실론이 경제 관료나 학계, 금융기관, 언론뿐만 아니라 ‘징벌’ 업무를 담당한 금융감독원, 감사원, 검찰, 법원을 지배하고 있었다. 징벌 기관들은 가능한 한 강력한 징벌을 내리려고 노력했다.

(1) ‘징벌적’ 추징금·공금 유용 없는데도 개인에게 23조원 벌금

개인에게 23조원이라는 거액을 물어내라고 법원에서 내린 대우 추징금(追徵金) 판결에는 ‘징벌적(懲罰的)’이라는 아주 특이한 수식어가 붙어 있다. 추징금은 개인이 공금을 유용하거나 다른 사람의 돈을 빼앗았는데 그 돈을 직접 돌려줄 수 없을 때 그 사람이 갖고 있는 재산에서 물어내라는 것이다. 추징금이라는 법적 제재가 가해지기 위한 전제조건은 공금 유용 혹은 타인 재산 편취이다. 그러나 대우가 해체됐을 때 금융감독원·경찰·검찰 등에서 전방위(全方位) 조사를 했지만 김우중 회장이나 대우 경영진이 회사 공금을 유용했다는 증거는 나오지 않았다. ‘개인 비리’가 있으리라는 선입견을 갖고 조사했던 담당자들이 놀랄 정도였다고 한다.

법원은 그럼에도 23조원의 추징금을 ‘징벌적’으로 때렸다. 필자는 이 판결이 한국 법조 역사상 가장 엉터리 판결 중 하나라고 생각한다.

첫째, 검찰이 기소도 하지 않았는데, 법원이 추징금을 멋대로 계산해서 부과했다. 검찰은 ‘분식회계’만으로 대우 관계자들을 기소했다. 그러나 당시 국내에선 반기업정서가 커지고 화이트칼라 범죄에 대한 비판이 높아졌다. 이 과정에서 대법원장이 “화이트칼라 범죄를 엄중히 다스리라”는 주문을 법관들에게 했다. 대우 재판부는 추징금을 자의적(恣意的)으로 추가했다.

둘째, 증거가 없는 상태에서 법관의 선입견(先入見)에 따라 판결을 내렸다. ‘증거 재판주의’를 위배했다. 당시 법관들은 대우 관계자들이 해외에 막대한 자금을 빼돌려놓았으리라는 선입견을 갖고 있었던 것 같다. 그러나 그 증거는 찾을 수 없었다.

그래서 ‘징벌적’이라는 표현을 동원했다. 돈을 빼돌렸다는 증거는 찾을 수 없어도 국가 경제에 큰 해악을 끼쳤으니까 미래에 경종(警鐘)을 울리기 위해서라도 징벌금을 매긴다는 것이었다. 법원이 나름대로 내린 대우 사태에 대한 역사적 평가와 해외 자금 도피에 대한 선입견을 개인에 대한 추징금으로 억지로 연결시켰다고 할 수 있다.

셋째, 징벌금을 계산하는 방식이 너무 엉터리다. 개인이 해외로 빼돌린 돈은 없는데, 기업이 해외로 도피한 돈은 있으니까 그 돈을 개인이 해외 도피한 것으로 준해서 계산했다. 이것은 법정에 선 피고인에게 다른 피고인의 죄를 뒤집어씌운 것과 마찬가지다. 법원은 판결문에서 난해한 표현으로 다음과 같이 밝혔다.

“그 도피 재산이 위 피고인들이 아닌 회사의 소유라거나 위 피고인들이 이를 점유하고 그로 인해서 이득을 취한 바가 없다고 하더라도 위 피고인들 모두에 대하여 그 도피 재산의 가액 전부의 추징을 명하여야 한다.”

왜 개인과 법인이라는 서로 다른 피고인을 동일시해야 하는지 아무런 해명이 없다.

넷째, 회사가 ‘도피’했다는 돈도 도피라는 말을 붙일 수 없다. 금융위기 상황에서 국내에서 조달한 자금을 해외로 보내고 또 해외에서 번 돈을 국내로 들여와 일부 상환하고, 다시 돈을 조달해 해외로 보내고 한 것이다. 국경을 넘어 돈이 오갔을 뿐 그 돈은 계속 회사 내에 머물러 있었다.

당시 외환거래법에서는 외화를 보낼 때 건마다 정부 승인을 받게 되어 있었다. 그러나 대우는 은행의 묵인하에 승인 과정 없이 돈을 보냈다. 관행이기도 했고, 자금 유·출입이 외부에 공개되면 회사에 대해 좋지 않은 소문이 증폭될 것이라는 우려 때문이기도 했다.

재판부는 이 ‘불법 외화유출’이라는 것을 도박판에 판돈 더하듯이 다 합쳐서 23조원의 추징금을 만들어냈다. 여기에서 ‘불법 외화유출’의 주체는 기업이다. 그렇다면 기업을 외환관리법 위반으로 처벌하면 되는 일이었다. 그런데 왜 개인에게 이 돈을 추징하는지에 대해 아무런 설명이 없었다. 외환관리법 위반 처벌도 없었다.

다섯째, 회삿돈이 ‘불법’으로 해외로 나갔다는 총 규모가 최대 23조원인데, 추징금을 대우 관계자들에게 각각 매겼다. 김우중 17조9000억원, 이상훈 23조원, 이동원 21조2000억원, 성기동 21조2000억원 등이다. 개인에게 부과된 추징금을 다 합치면 100조원에 가깝다.

어떻게 도박판 판돈 키우듯이 중복 계산해서 뻥튀기한 회사 자금유출액 총액보다 4배 이상 많은 돈을 개인들이 도피했다고 전제하고 그만큼의 벌금을 내라고 하는가. 아무리 엉터리 같은 판결이라도 대법원에서까지 확정되니까 김우중 회장 등 대우 관계자들은 “23조원의 거액을 빼돌린 악덕 기업인”으로 낙인찍혀 버렸다.

《김우중과의 대화》를 출간할 때에 “추징금이라도 갚아야 대우 해체에 관해 말할 자격이 있는 것 아니냐”고 얘기하는 지인도 있었다. 김 회장이 대우인들을 대상으로 처음 공개 강연을 할 때에 몰려든 언론사 기자 중에는 마이크를 들이대고 “추징금 18조원 낼 것입니까”라며 공격적으로 질문하는 사람도 있었다. 대답하지 않을 것을 뻔히 알면서도 이 질문이 방송을 타고 나가 “18조원 떼먹은 악덕 기업인”으로 다시 낙인찍어 거꾸러뜨리려는 것 같았다.

추징금은 대우그룹의 재기를 영원히 막는 ‘대못’으로 작용했다. 어쩌면 이것이 추징금 판결을 내린 법관들의 속내였을 것이다. 김 회장과 대우 관계자들은 노무현 대통령 퇴임 직전인 2007년 말에 사면됐다. 그러나 추징금은 과거부터 사면 항목에 들어가지 못했던 관행 때문에 사면되지 못했다. 23조원은 대우 관계자들에게 무덤까지 갖고 갈 수밖에 없는 족쇄가 됐다. 어떤 사업을 하더라도 추징금이 걸려서 제대로 할 수 없다. ‘숨겨놓은 재산’으로 취급되어서 여지없이 환수된다. 직장에 취직해 월급을 받더라도 절반은 꼬박꼬박 추징금으로 내야 했다. 예수는 무덤에 묻힌 뒤 부활했다. 그러나 대우는 무덤에 묻힌 뒤 추징금으로 부관참시당했다. 영원히 부활할 수 없게 됐다.

(2) 분식회계 - ‘분식회계 = 유용금액’

‘분식회계 = 부실금액’ 등식 다 틀리다

|

| 김우중 前 대우그룹 회장은 5년8개월간의 해외 생활 끝에 2005년 6월 14일 귀국, 검찰에 출두했다. 사진=조선DB |

그러나 대우의 분식회계에 대해서는 세간에 몇 가지 오해가 있고 그 때문에 대우의 잘못이라는 것이 지나치게 부풀려져 있다.

첫째, ‘분식회계 = 유용금액’이나 ‘분식회계 = 부실금액’이라는 등식이다. 대우의 경우는 우연히도 분식회계 20조원으로 기소됐고 추징금도 20조원 내외에서 결정됐기 때문에 회계에 대해 잘 알지 못하는 많은 사람은 대우 관계자들이 분식회계를 통해 20조원의 돈을 빼돌린 것으로 착각한다.

하지만 분식회계와 자금유용은 완전히 별개의 개념이다. 앞에서 밝혔듯이 대우에 매겨진 추징금은 자금유용과 아무 관계 없다. 법원이 공금유용이 없다는 사실에도 불구하고 ‘징벌적’으로 때린 것이었다. 분식회계에 있어서도 검찰 기소장이나 법원 판결문에서 대우가 비자금이나 다른 용도로 돈을 빼돌린 것은 없다고 명시하고 있다.

분식회계와 부실금액도 같은 개념이 아니다. 분식회계는 회계 규정과 다르게 회계처리를 한 전체 금액이다. 부실을 줄여도 분식이고 이익을 줄여도 분식이다. 건실한 기업도 세금을 줄이기 위해 분식회계를 할 수 있다. 게다가 분식회계는 누적 개념이다. 대우가 설립된 1967년부터 이익을 줄이거나 손실을 줄이거나 해서 쌓인 분식 누적액이 20조원이라는 것이다. 대우가 외환위기 때 부실을 숨긴 금액이 20조원이라는 얘기가 아니다.

둘째, 분식회계 금액은 어떤 잣대를 이용하느냐에 따라 크게 달라진다. 당시 대우는 나라 경제를 망친 ‘중죄인’ 취급을 받으면서 지나치게 엄격한 기준을 적용받은 면이 있다.

가장 큰 것이 자산가치 평가이다. 대우는 정상자산이라고 생각한 것들을 실사팀은 부실자산으로 분류해 분식으로 취급한 것이 상당히 많다. 대우 사장단이 실제로 인정한 분식금액은 10조원 수준이었다. 대우 측은 “기업이 굴러가고 있으면 당연히 ‘생존 가치’로 평가해야 하는데, 실사팀에서 대우가 죽었다는 전제하에 ‘청산 가치’로 자산을 평가하고, 그래서 대우가 ‘분식회계’를 해왔다고 처리한 부분이 상당히 많다”고 주장한다.

앞에서 필자는 ‘부실자산’으로 몰아놓은 대우자동차(주)나 (주)대우 청산법인이 2014년까지도 돈을 벌고 있었다는 사실을 지적한 바 있다. 이런 사실이나 GM이 대우차를 인수해 떼돈을 번 사실에 비추어보면 당시 대우에 대한 자산평가가 제대로 이루어졌다고 보기는 힘들다.

셋째, 대우 측이 분식으로 인정한 금액 중에서도 과거 회계 기준으로는 용인되던 것들이 상당수 있다.

예를 들어 해외사업을 위해 초기에 지출한 돈을 당기에 모두 비용으로 처리하지 않고 몇 년에 걸쳐 나누어 처리하는 관행이 있었다. 현지에서 브랜드 가치를 만들어내기 위해 지출한 마케팅 비용 등이 여기에 포함된다. 브랜드 가치는 한 번 만들어지면 계속 유지되는 것이기 때문에 비용의 일부를 ‘자산’으로 처리하는 것이 합리적이라고 할 수도 있다. 현재도 벤처기업의 경우 같은 논리에 따라 연구개발투자 지출의 상당 금액을 당기에 비용으로 처리하지 않고 이연자산으로 인정하고 있다.

그러나 IMF 체제에서 회계 기준이 대폭 강화되면서 과거에 관행으로 인정받던 것들 중에 인정받지 못하고 ‘분식’으로 취급된 부분이 제법 있었다. 김우중 회장은 “당시 관행에 비추어볼 때 분식 규모가 기업을 부실하게 운영했다는 수준이 절대 아니었다”고 강조한다. 예를 들어 과거 관행과 대우의 ‘존속 가치’가 인정받아 분식회계 규모가 5조원 정도로 나왔다면 대우를 부실기업으로 매도하기 힘들었을 것이다.

하지만 대우 해체의 ‘정사’에는 대우가 사상 최대의 분식회계로 무려 20조원이나 되는 부실을 숨긴 기업으로 낙인찍혀 있다. 더 나아가 검찰은 처음에 분식회계가 누적 개념이라는 사실을 무시하고 1998년과 1999년분을 합쳐서 40조원의 분식회계로 기소했다. 재판 과정에서 고쳐졌지만 이미 언론에 크게 보도됐기 때문에 많은 사람이 아직까지도 분식 규모를 40조원으로 알고 있다. 40조원과 20조원, 그리고 5조원 간에는 하늘과 땅 차이가 있다. 대우 해체를 이해하는 데 ‘분식회계’와 ‘부실’ 간의 고리는 제대로 다시 살펴봐야 하는 사안이다.

(3) 세금 체납? 채권단이 사재 양도차익 다 가져가고 세금고지서는 김우중에게 보냈다

김우중 회장이 개인적으로 가장 억울하다고 생각하는 부분은 ‘세금 체납(滯納)’ 건이다. 김 회장은 ‘상습 고액 체납자’ 명단이 발표될 때마다 최상위권에 올라 불명예를 당했다.

그러나 김 회장은 대우 해체 직전까지 모범납세에 관한 상은 다 받은 기업인이었다. 박정희 대통령에게 당시 세수 부족 문제를 해결하기 위해 갑근세(갑종근로소득세) 도입 아이디어를 제공하기도 했다. 그런데 갑자기 대우그룹이 해체된 뒤 세금체납자로 몰리게 됐다.

이것은 대우그룹을 살리기 위해 1999년 7월 1조3000억원에 달하는 사재(私財)를 채권단에 내놓았기 때문에 벌어진 일이다. 채권단은 이 사재를 확보한 뒤 여기에서 발생한 배당소득이나 양도차익은 자신이 챙기고, 배당소득세·양도소득세·재산세 등은 모두 김 회장에게 떠넘겼다.

대우 해체 후 ‘자의 반 타의 반(自意半 他意半)’으로 해외에 머물던 김우중 회장은 채권단이 내야 하는 세금이라며 무시했다. 귀국 후에도 불복했다. 내지 않은 세금에 대해 가산금(加算金)이 붙어서 ‘세금체납액’은 눈덩이처럼 불어났다. 김 회장은 “해외에 재산을 빼돌려놓고 거액의 세금까지 안 내고 버티는 부도덕한 기업인”으로 낙인찍혔고 그 낙인은 국세청이 고액 체납자 명단을 발표할 때마다 주홍글씨가 되어 김 회장의 가슴을 후벼 팠다.

6. 맺는말

대우 해체가 한국 경제에 남긴 질곡

김우중 회장은 살아 있을 때 ‘흔적’이라는 말을 자주 썼다. 대우 해체 후의 심경을 물어보니 “그저 나는 고맙게 생각해요. 다른 사람들은 아무것도 안 남기는데 흔적이라도 남겼으니”라고 답했다. 노태우 전 대통령의 대북(對北)특사로 김일성을 만났을 때에도 그는 “독립운동, 일제시대를 거치면서 그렇게 고생하며 나라를 일구었는데, 남북을 위해 되면 좋고, 안 되면 최선을 다했다는 흔적이라도 역사에 남겨야 하지 않겠습니까”라며 남북화해를 설득했다. 동남아에 ‘김우중 사관학교’라고 불리는 글로벌 청년사업가(GYBM) 프로그램을 만들었을 때에도 젊은 해외사업가들을 양성하는 것이 자신의 ‘마지막 흔적’이 되기를 바란다고 말했다.

(1) 외환위기 극복의 ‘영웅’과 ‘역적’이 바뀌어야 한다

|

| 김우중 전경련 회장이 1999년 9월 30일 아시아·유럽 경제포럼 개막 연설을 마치고 호텔커피숍에서 한덕수 무역협회장과 이야기 도중 담배 연기를 내뿜고 있다. 사진=조선DB |

역사는 승자(勝者)의 기록이다. 승자가 만들어낸 스토리가 세뇌(洗腦) 수준으로까지 반복된다. 반면 패자(敗者)의 이야기는 덮어진다. 패자에게 돌팔매질도 이어진다. 많은 사람이 사실(事實)이 무엇인지 살펴가며 역사를 이해하기보다 승자가 만들어놓은 프레임에 맞춰 사실을 재단한다. 그 프레임에 들어오지 못한 사실들은 잊혀간다.

역사학자 에릭 홉스봄(Eric Hobs-bawm)은 “역사가의 임무는 다른 사람들이 잊는 것을 기억하는 것”이라고 말했다. 이 글은 ‘정사’에 가려 많은 사람이 모르거나 잊고 있는 사실들에 입각해서 대우 해체의 역사를 다시 쓴 것이라고 할 수 있다.

필자가 내놓은 스토리에서 대우는 외환위기와 잘못된 구조조정 정책의 희생양이다. ‘부채비율 200%’ 규제가 ‘글로벌 스탠더드’이고 자산 해외 매각이 애국이라는 근거 없고 사대주의적인 정책과 이데올로기만 없었다면 대우는 외환위기의 파고(波高)를 넘어설 수 있었을 것이다. 대우가 장악하고 있던 신흥시장이 2000년대에 세계경제 성장의 동력이 됐다는 사실에 비추어보면, 삼성・현대를 제치고 재계 1위 그룹으로 부상할 수 있는 가능성도 있었다.

외환위기는 외환이 부족해서 벌어진 일이고 외환을 벌면 자연스레 극복되는 것이다. 당시 정부 관계자들은 비관론에 빠져 우리 능력으로 수출해서 외환을 벌 수 있는 가능성을 지나치게 경시하고, 우리 자산을 외국인 투자자들에게 팔아야만 외환을 벌고 위기를 극복할 수 있다고 착각했다. 그것이 애국하는 일이라고 기업들을 다그쳤다(그 과정에서 돈을 벌어보려는 국내외 여러 무리가 달려들었다).

그러나 실질적으로 한국의 외환위기는 자산 매각이 아니라 무역흑자를 통해 극복됐다. 1998년과 1999년 2년 동안 무역흑자로 벌어들인 외환은 700억 달러에 달했다. 자산 매각을 통해 들어온 외환은 147억 달러에 불과했다. 대우가 1998년 한 해 만들어낸 무역흑자액 143억 달러와 거의 같은 수준이다.

당시 대우는 ‘역적(逆賊)’으로 처단됐고 관료 그룹과 외국인 투자자들은 위기를 극복한 ‘영웅(英雄)’으로 추앙받았다. 하지만 외환 조달 수치로 보면 역적과 영웅이 뒤바뀌어야 한다는 판단이다. 좌승희 당시 한국경제연구원장(현 박정희 대통령 기념재단 이사장)은 그래서 “김우중 회장은 한국의 금융위기를 극복하고 산화(散花)했다”고 말한다.

(2) ‘소득주도성장’으로까지 이어지는 IMF 체제하의 반기업정서와 기업투자 경시 정책

대우 해체의 비극은 대우에 국한되지 않는다. 그 후 대우를 해체시킨 경제정책과 국민정서가 화석처럼 굳어져 한국 경제에 두고두고 질곡(桎梏)으로 작용하고 있기 때문이다.

무엇보다도 IMF 체제하의 기업 구조조정 프로그램은 반기업정서의 이론을 만들고 제도화했다. 그전 경제개발 과정에서도 기업에 대한 비판이 물론 여러 경로를 통해 제기됐다. 하지만 기업 확장의 긍정적 기능 자체를 폄하하지는 않았다. 그러나 기업 구조조정 프로그램은 한국 기업들의 부채에 의존한 ‘과잉투자’가 금융위기를 불러왔고 따라서 과잉투자를 못 하도록 기업과 금융시스템을 ‘개혁’해야 한다고 내세웠다. 부채비율 200% 규제도 이 과정에서 나왔다. 재벌의 ‘문어발식 확장’을 막아야 한다며 다각화(多角化)를 죄악시하는 규제도 이때 본격적으로 도입됐다.

그 결과는 한국 경제의 저(低)성장 체제 고착이다. IMF 체제 이전까지는 한국이 전 세계에서 가장 빨리 성장하는 나라 중 하나였다. 그러나 그 후에는 선진국에 올라서지 못하고 중진국에 가장 오래 머물러 있는 ‘중진국 함정’에 빠진 나라가 됐다. 경제성장에서 가장 잘 확립되어 있는 동력은 투자인데 투자 많이 하는 것을 죄악시하고 은행이 기업대출 늘리는 것을 금융당국이 앞장서서 억제했기 때문이다. 실제로 IMF 체제에 들어서면서 한국의 설비투자는 크게 줄어들었고 2005년경에야 간신히 1997년의 수준을 회복했다.

‘정사’에서는 이것이 ‘구조조정’ 정책의 긍정적 결과라고 애써 주장한다. 한국이 이제 ‘건전한’ 경제성장 궤도에 들어서게 됐다고도 말한다.

하지만 실상은 오히려 성장내용이 ‘불건전’해졌으며 분배도 악화되어 사회분열을 심화시킨 것이었다. 기업투자가 약화되니 DJ 정부에서 새로운 성장동력으로 도입한 것이 가계(家計)대출을 늘려서 민간소비를 키우는 것이었다. 가계대출 확대는 기업대출이 크게 줄어든 시중은행들이 수익을 올릴 수 있는 새로운 창구이기도 했다. 그 결과는 현재 커질 대로 커져 있는 가계부채이다. 만약 기업대출이 줄어들면서 경제 전체의 부채 규모가 줄었다면 ‘건전한’ 성장이라고 할 수 있을 것이다. 그러나 IMF 구조조정 이후에 실제로 벌어진 일은 기업부채가 가계부채로 단순히 이전(移轉)된 것이었다.

그러면 구조조정의 성과를 평가하는 데 핵심 질문은 똑같은 부채를 기업이 갖고 있는 것이 바람직한지, 가계가 갖고 있는 것이 바람직한지가 된다. 답은 명약관화(明若觀火)하다. 기업이 갖고 있는 것이다.

한편 내수를 그렇게 강조했어도 내수증가율은 IMF 체제 이전보다 떨어졌다. 정부가 수출과 투자에 집중하고 내수확대책이라는 것을 사용하지 않던 1990~1997년까지 민간소비증가율은 8.0%였다. IMF 체제 구조조정 이후 가계대출 확대를 통해 민간소비를 의도적으로 늘리는 정책을 취했는데도 불구하고 2000~2007년까지 민간소비증가율은 4.7%에 불과했다. 분배도 더 나빠졌다. 한국은 IMF 체제 이전 분배지표가 굉장히 좋은 수준이었다. 전후 개발도상국 중에서 성장과 분배라는 두 마리 토끼를 잡은 유이(唯二)한 나라가 한국과 대만이었다. 그래서 ‘경제기적’을 일군 나라로 칭송받았다. 그러나 IMF 체제에서 모든 분배지표가 나빠지기 시작했다.

내수부진과 분배악화는 ‘개혁’이라는 미명(美名)으로 투자와 수출이라는 경제성장의 정공법을 무시한 결과였다. 기업이 투자를 많이 하고 수출을 확대하면 일자리를 늘리고 임금이 따라 올라간다. 근로자들의 일자리가 많아지고 임금도 올라가면 소비도 많이 하게 되어서 내수도 좋아진다. 실제로 IMF 체제 이전 1990년대에는 근로자들의 임금상승으로 분배지표가 개선되고 있었다. 그러나 IMF 체제에서 이 성장과 분배 개선의 선순환 사이클이 붕괴됐다.

한국은 아직 IMF 체제를 극복하지 못하고 있다

한국 경제의 비극은 외환위기 이후 20년 이상이 지나고 IMF 구조조정의 문제점이 뚜렷하게 드러났는데도 불구하고 경제정책 담당자, 정치인, 학자들의 생각이 구조조정의 ‘정사’에 매몰되어 경제정책의 대전환을 만들어내지 못한다는 사실에 있다. 현 정부 들어서는 ‘소득주도성장’이라는 이름으로 오히려 반기업정서에 입각해 기업을 아예 성장방정식에서 제외하는 경제 이데올로기와 정책이 더 강화되고 있다. 한국은 아직 IMF 체제를 극복하지 못하고 있다. 진정한 IMF 체제 극복은 대우 해체 역사 바로잡기부터 시작해야 한다.⊙