⊙ 초대 주미 체코슬로바키아 대사 지내… 미국에서 제헌헌법 가르쳐

⊙ 미 군정이 좌우합작 성공 사례로 여기던 체코 모델에 관심 갖고 퍼글러 불러들였을 수도

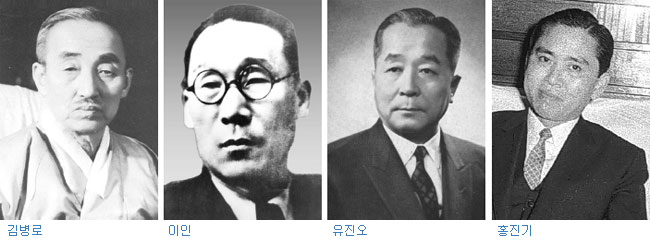

⊙ 미 군정청 최고법률고문으로 김병로, 이인, 유진오, 홍진기 등과 함께 활동하면서 법령 정비 노력

⊙ 대통령제와 내각제의 결합 등 체코슬로바키아 제헌헌법과 한국 제헌헌법 간 유사점

이택선

1975년생. 서울대 대학원 외교학 박사, 조지타운대 외교학대학원 아시아연구소 방문학자 / 성균관대 초빙교수, 서울대 강사, 국가보훈부 독립운동훈격국민공감위원 역임. 現 국가기록위원회 정책전문위원, 여순·순천 10·19사건 진상규명 및 명예회복위원회 위원, 명지대 기록정보과학전문대학원 교수, 명지대학교 디지털아카이빙연구소장 / 저서 《취약국가 대한민국의 탄생: 국가건설의 시대 1945-1950》 《우남 이승만 평전: 카리스마의 탄생》 《죽산 조봉암 평전: 자유인의 길》

⊙ 미 군정이 좌우합작 성공 사례로 여기던 체코 모델에 관심 갖고 퍼글러 불러들였을 수도

⊙ 미 군정청 최고법률고문으로 김병로, 이인, 유진오, 홍진기 등과 함께 활동하면서 법령 정비 노력

⊙ 대통령제와 내각제의 결합 등 체코슬로바키아 제헌헌법과 한국 제헌헌법 간 유사점

이택선

1975년생. 서울대 대학원 외교학 박사, 조지타운대 외교학대학원 아시아연구소 방문학자 / 성균관대 초빙교수, 서울대 강사, 국가보훈부 독립운동훈격국민공감위원 역임. 現 국가기록위원회 정책전문위원, 여순·순천 10·19사건 진상규명 및 명예회복위원회 위원, 명지대 기록정보과학전문대학원 교수, 명지대학교 디지털아카이빙연구소장 / 저서 《취약국가 대한민국의 탄생: 국가건설의 시대 1945-1950》 《우남 이승만 평전: 카리스마의 탄생》 《죽산 조봉암 평전: 자유인의 길》

- 찰스 퍼글러

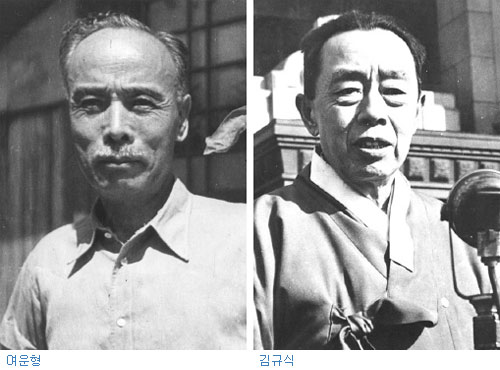

찰스 퍼글러(Charles Pergler·1882~ 1953년)는 한국인들에겐 낯선 이름이다. 그는 해방 직후 미군정 법률고문으로 이승만(李承晩), 여운형(呂運亨), 김규식(金奎植), 안재홍(安在鴻), 그리고 삼성그룹 이재용 회장의 외할아버지인 홍진기(洪璡基) 등과 특별한 인연을 가지고 있었고, 귀속(歸屬) 재산 처리와 제헌(制憲)헌법 제정 등에 큰 공헌을 한 인물이다. 그는 제2차 세계대전 전에는 체코슬로바키아의 초대(初代) 주미·주일 대사를 지냈는데, 아마도 이 시기에 미국과 일본에서 활동하던 한국 독립운동가들과 상당한 접점(接點)을 가졌을 것으로 추정된다. 찰스 퍼글러를 중심으로 한국 독립운동사와 건국 전후사를 재구성해보고자 한다.

체코슬로바키아의 초대 주미 대사로 활동

퍼글러는 1882년 오스트리아-헝가리제국의 일부였던 보헤미아의 리블린에서 태어났다. 그의 가족들은 그가 8세가 되던 1890년 미국의 시카고로 이주했지만, 그가 14세이던 1896년 다시 체코 프라하로 이주했다. 프라하에서 퍼글러는 사회민주주의 및 반(反)오스트리아 운동에 관여하게 된다.

1903년 21세가 된 퍼글러는 법률을 공부하여 사회민주주의 및 체코슬로바키아 민족주의 운동에 투신하기 위해 미국으로 돌아갔다. 켄트대(Kent College of Law)에서 법률을 공부한 그는 1908년 학위를 마친 후 아이오와주의 하워드 카운티로 이주하여 개업했다.

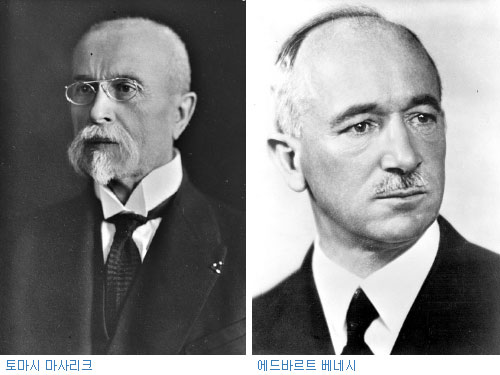

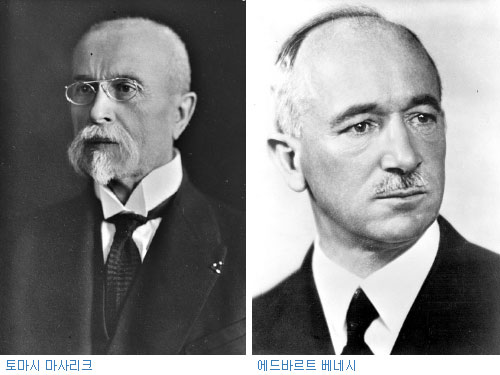

1915~1918년 퍼글러는 영어로 된 저작들을 적극적으로 발표하면서 미국과 영국의 사회 각계에 체코슬로바키아 독립의 대의명분을 호소하는 한편, 체코어 신문사를 운영하면서 미국 내 체코슬로바키아인들을 결속시키기 위해 노력했다. 이 시기 퍼글러는 후일 체코슬로바키아공화국의 초대 대통령이 되는 토마시 마사리크(1850~1937년), 2대 대통령이 되는 에드바르트 베네시(1884~1948년)와 깊은 우의를 맺었다.

당시 마사리크는 1914년부터 망명 생활을 하면서 체코슬로바키아의 독립을 호소하고 있었다. 1918년 5월부터 미국에서 체코슬로바키아 독립을 위한 외교협상을 진행하고 있었던 마사리크의 활동을 전담했던 사람이 바로 퍼글러였다.

1918년 10월 체코슬로바키아공화국이 독립을 선포하자 퍼글러는 초대 주미 체코슬로바키아 대사로 임명되었다. 이후 퍼글러는 미국 국무부와 긴밀하게 접촉하면서 신생 체코슬로바키아공화국을 위해 차관(借款)과 무기 등을 얻기 위해 노력했다.

1920년 퍼글러는 주일 대사로 자리를 옮겼다. 퍼글러는 제1차 세계대전 종전 이후에도 귀환하지 못하고 있었던 체코슬로바키아인 군대(체코군단)를 귀국시키기 위해 소련 측과 협상하는 한편, 중국과도 외교관계를 구축했다. 그러나 그가 도쿄(東京)에 주재하는 동안 그를 보좌하기 위해 파견되었던 측근이 거액의 공금을 횡령하여 1921년 3월 미국으로 도주했다. 이 사건으로 퍼글러는 대사직에서 해임되었고, 당시 외무부 장관이었던 베네시와 정적(政敵)이 되고 말았다.

미국에서 제헌헌법 가르쳐

이후 퍼글러는 워싱턴DC로 돌아가 아메리칸대(American University)에서 1924년에 LL.M 학위를, 1928년에 LL.D 학위를 취득했다.

1929년 프라하로 돌아간 퍼글러는 1929~1931년 체코슬로바키아 국회의원으로 활동했다. 이 시기 퍼글러는 한국 독립군과 상하이 임시정부에 무기를 판매했던 체코군단의 영웅 라돌라 가이다(1892~1948년) 장군과 함께 베네시에 대항했다. 가이다의 민족파시스트는 3석의 의석만을 보유한 군소(群小)정당에 불과했다. 1931년 국회의원 직에서 물러난 퍼글러는 곧 프라하 시의회 의원으로 선출되었다. 하지만 베네시 대통령은 퍼글러의 국적을 문제 삼았고, 결국 그는 미국으로 되돌아갔다.

미국으로 돌아온 퍼글러는 1936~ 1946년 조지워싱턴대 로스쿨의 전신(前身)인 법대학장으로 일했다. 이 시기에 그는 미국 가톨릭대(Catholic University of America)와 아메리칸대에서 제헌헌법(Constitutional law)을 가르쳤다. 체코슬로바키아 외교관으로 도쿄에서 근무한 경력 및 법학자로서의 경력을 인정받아 그는 1946년 4월~1948년 8월 미 군정청 법률고문으로 파견되었다. 1948년 8월 대한민국 건국 후 워싱턴DC로 돌아간 그는 1954년 사망했다.

조미법학원

퍼글러의 한국 파견 결정은 1945년 10월 연합군 총사령부가 한국 주둔 24군단에 그를 추천함으로써 이루어 졌다. 한국으로 온 그는 1946년 4월부터 1948년 8월 7일까지 미 군정청 군정장관 특별고문(Special Advisor) 겸 미 군정청 사법부 수석 법률고문으로 일했다.

퍼글러는 한국에 온 직후부터 법률심의국장으로서 법안의 기초와 법률 해석 작업 등을 총지휘했다. 1947년 12월부터는 미소공동위원회의 법률고문을 겸했고, 법률의 재개정 작업을 담당했다.

퍼글러의 한국에서의 활동은 1946년 4월~1947년 11월, 1947년 12월~1948년 8월까지의 두 시기로 나눌 수 있다. 이는 퍼글러가 제헌헌법 제정에 참여한 시기를 중심으로 하여 구분한 것이다.

퍼글러는 1946년 5월 22일 미 군정청 사법부 법률심의국 수석법률고문으로 취임했다. 법률심의국은 국제법과 군정청의 법령, 일본법, 조선의 관습법 등에 대해 해석하는 역할을 맡았다. 영어 번역본이 있었던 일본법과는 달리 조선의 관습법에 대해서는 한국인들의 조언을 받아 조사를 해야 했다. 법률심의국은 종종 실질적인 사법부의 기능을 수행하면서 한국에 대한 미국의 지배가 법에 의해 이루어질 수 있도록 도왔다.

1946년 9월 2일부로 조선 변호사 자격을 취득한 퍼글러는 11월에 조미법학원(Korean-American Legal Academy)에서 ‘미국 재판소의 조직과 기능’에 대해 강연했다. 조미법학원은 한국과 미국의 법률 전문가들이 1946년 겨울부터 1947년까지 포럼 형식으로 모여 정보를 교환한 미 군정청이 1946년 11월 9일 조직한 반관반민(半官半民) 조직이다.

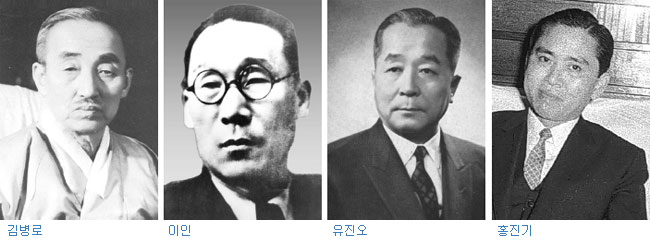

이 모임에는 미국 측에서 퍼글러, 법률조사국 수석법률고문 에른스트 프랭켈(Ernst Frankel), 법률기초국 수석법률고문 찰스 서머 로빈기어(Charles Summer Lobingier), 사법부장 수석법률고문 존 W. 코넬리(John W. Connelly Jr.), 사법부 차장 겸 법률고문·법률기초국 수석법률고문이었던 데니 페어팩스 스콧(Denny Fairfax Scott) 등이 참여했다. 한국 측에서는 김병로(金炳魯·초대 대법원장), 김용무(金溶茂·미 군정하 대법원장), 이인(李仁·초대 법무부 장관), 김찬영, 유진오(兪鎭五·초대 법제처장), 홍진기(법무부·내무부 장관, 《중앙일보》 회장 역임) 등이 참여했다. 이 모임에서 제기된 법률 문제는 대부분 곧바로 법률의 개정이나 제정으로 연결되곤 했다.

이 시기 퍼글러의 활동 가운데 주목할 만한 것 중 하나는 그가 한국민의 법적 지위에 대해 최초로 해석을 내렸다는 점이다. 그는 1946년 4월 25일의 법해석보고서에서 국제법적으로 ‘국민(national)’은 ‘시민권(citizenship)’과 상호 대체 가능하지만 한국의 상황은 특수하여 이러한 기준과 선례를 적용시킬 수 없으므로 새로운 법률 기준을 설정해야 한다고 지적했다. 나아가 ‘일본 국민(national of japan)’에 대해 “일본법 아래에서 완전한 시민적·정치적 권리를 보유하는 일본 정부의 국민(national)”으로 정의하고, 이와 달리 일본 식민지 치하에서 완전한 시민적·정치적 권리를 보유할 수 없었던 조선인은 여기에 해당되지 않는 한국 국민(Korean nationals)으로 간주될 수 있다고 해석했다. 퍼글러가 이런 해석을 내리게 된 것은 한국인과 일본인, 한국인과 서양인 사이의 혼인 관계에서 발생한 상속권 문제들을 판결해야 했기 때문이다.

헌법기초위원회

1947년 가을 법전편찬위원회가 구성되고 그 안에 헌법기초위원회가 설치되자 퍼글러는 여기에도 참여한다.

당시 참석자들을 살펴보면 대법원장 김용무, 사법부장 김병로, 검찰총장 이인, 사법부 차장 권승렬(權承烈·검찰총장·법무부 장관 역임) 등이 있었다. 이때 퍼글러는 실질적으로 사법 결정권자의 역할을 수행하고 있었다. 하지만 그의 역할은 철저하게 미 군정이 한국에서 물러난 이후에도 한국인들이 자유민주주의 국가를 건설할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 조언하고 지켜보는 것에 한정되어 있었기 때문에 그의 활동이 공개적으로 드러나지는 않았다.

1947년 5월 21일에 재개되었던 제2차 미소공동위원회가 결렬되고 중국 대륙에서 공산당의 승리가 확실해지자 미국은 1947년 7월부터 1948년 8월까지 한국의 단독정부 수립을 적극 지원하게 된다. 대한민국의 법전 편찬 작업 역시 이즈음부터 본격화되기 시작한다.

1947년 12월~1948년 8월은 퍼글러가 미소공동위원회의 법률고문을 겸하면서 대한민국의 제헌헌법 제정 과정에 참여한 시기이다.

1948년 5·10 총선거로 제헌국회가 출범하자 퍼글러는 제헌국회에서 심의, 통과된 헌법의 초안(草案)과 국회법, 정부조직법, 그리고 대한민국 정부의 승인 문제에 관한 법률보고서를 작성하는 일을 수행했다.

퍼글러는 그해 7월 26일 군정장관에게 보낸 보고서를 통해 한국의 정부조직법이 헌법에서 이미 표현된 대통령으로의 권력 집중과 고도로 중앙집권화된 정부로의 경향을 강화시킨다고 보고했다. 그는 대통령의 행정수반으로서의 지위와 권한이 명확하게 표현되고 있고 국무총리와 국무위원, 국무총리령, 부령 등에 대한 대통령의 권한에 비추어 볼 때, 국무총리와 내각은 대통령에게 예속된 존재로 기능할 뿐이라고 평가했다.

퍼글러는 1948년 8월 2일에는 프랭켈과 협의한 후 대한민국 승인에 관한 의견서를 군정장관 윌리엄 딘(William Dean·한국전쟁 당시 미24사단장으로 대전에서 북괴군의 포로가 되어 3년간 북한 포로수용소에 수용됨)과 정치고문 조지프 제이콥스(Joseph Jacobs)에게 제출했다. 여기서 퍼글러는 미국은 카이로 선언 이래 한국민에 대한 국제사회의 약속을 이행할 법적·도덕적 의무가 있다고 지적하고, 5·10 총선이 한국민 다수의 실질적 의사 표현이라는 점을 강조하면서, 미국 정부가 한국 정부를 승인해야 한다는 결론을 내렸다.

퍼글러는 1948년 9월 7일에 한국에서의 공로를 인정받아 맥아더 원수로부터 공로민간인상(Meritorious Civilian Award)을 받았다. 이는 민간인이 군으로부터 받을 수 있는 최고의 상이었다.

미 군정, 체코의 좌우 합작 경험에 관심

퍼글러가 1946년 4월 미 군정 법률고문으로 한국에 파견된 이유는 그가 독일 법과 미국 법을 모두 공부하여 대륙법 체계를 받아들이고 있었던 한국에 미국법을 전하는 데 적임자였기 때문이었다. 당시 미 군정청 법률조사국장이던 에머리 우달(Emery Woodall)은 일제하에서 대륙법 체계를 수용한 한국 법과 미국 법 사이에 갈등이 빚어지는 것을 발견하고 이러한 문제들을 조율할 수 있는 법률가의 파견을 미국 국방부에 건의했다. 그래서 체코슬로바키아 출신인 퍼글러와 독일 출신인 프랭클이 한국으로 오게 된 것이다.

두 번째 이유는 당시 미 군정이 한국에서 좌우(左右) 합작을 추진하면서 체코슬로바키아의 국가 건설 모델에 주목하고 있었다는 데서 찾을 수 있다. 사실 당시 한국의 정치 상황을 감안할 때, 앞에서 살펴보았던 퍼글러의 법률적 배경이나 역할보다 이 대목이 더 흥미롭다. 필자가 퍼글러에 주목하게 된 것도 실은 이 때문이다.

퍼글러가 한국으로 파견된 무렵이었던 1946년 4월 19일 미 군정 장관 아처 러치(Archer L. Lerch)는 좌파 진영의 박헌영(朴憲永·북한 정권의 초대 부수상 겸 외무상), 김원봉(金元鳳·북한 정권의 국가검열상·노동상 역임), 허헌(許憲·북한 정권의 초대 최고인민회의 의장 역임)과 만난 자리에서 체코슬로바키아를 두 차례의 세계대전 이후 민족국가를 성공적으로 건설한 모범 사례로 언급했다. 러치는 체코슬로바키아가 2차 세계대전 후 한국처럼 소련군과 미군에 의해 점령되었지만(약간의 미군이 전쟁 말기 잠시 체코슬로바키아에 진입했지만 곧 철수함-편집자 주), 미국식 자본주의 국가나 소련식 공산주의 국가가 되어서는 안 된다는 지도자들의 결단에 의해 훌륭한 국가를 수립할 수 있었다면서 한국도 체코슬로바키아와 같은 방식으로 문제들을 풀어나가야 한다고 주장했다(체코슬로바키아에서는 2차 세계대전 후 소련군 점령하에 공산당이 주도하는 좌우합작 정부가 들어섰으나 1948년 2월 공산당의 쿠데타로 공산 정권이 수립됨-편집자 주).

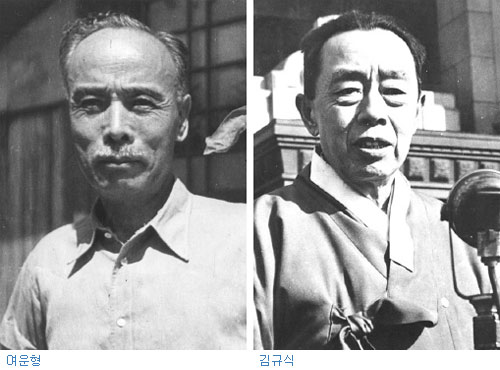

이미 살펴본 것처럼 퍼글러는 1차 세계대전 후 체코슬로바키아가 건국될 무렵 소련 측과 체코슬로바키아 포로 송환 교섭을 담당한 적이 있었다. 체코슬로바키아에서 그의 정치적 동반자였던 라돌라 가이다 장군은 김규식, 여운형 등과 교류한 적이 있었다. 이 때문에 퍼글러는 당시 미 군정이 추진하던 좌우합작 관련 임무에도 적임자였다. 퍼글러는 단순히 법률을 해석하는 것을 넘어 정치적·정책적 판단이 내표된 입법 업무까지도 담당했는데, 여기에도 그의 경력이 고려될 수밖에 없었을 것이다.

하지만 좌우합작 논의 과정에서 퍼글러의 구체적인 역할에 대해서는 아직 밝혀진 바가 없다. 이 글 역시 퍼글러를 소개하고 당시 그의 역할에 대해 몇 가지 가설(假說)을 제시하기 위한 것이다. 앞으로 보다 구체적인 연구가 나오기를 기대한다.

체코 헌법과 제헌헌법의 유사점

흥미로운 것은 권력 구조 면에서 대한민국 제헌헌법과 체코슬로바키아 제헌헌법 사이에 공통점이 적지 않다는 점이다.

첫째, 두 헌법은 대통령제를 기본으로 하면서도 의원내각제적 요소를 받아들이고 있다.

둘째, 양국 모두 대통령이 내각의 총리뿐 아니라 국무위원인 장관들도 임명·해임할 수 있다.

셋째, 한국과 체코슬로바키아의 초대 정부의 경우 내각(한국은 국무원-편집자 주)회의를 대통령이 주재했다.

넷째, 양국 헌법 모두 위헌법률 심사 제도를 갖고 있다.

이에 대해서 과연 어떻게 바라봐야 할까? 필자는 세 가지 가설을 제기하려 한다. 필자의 생각으로는 세 가지 가설 모두 가능성이 있는데, 퍼글러가 직접 관련되어 있는 세 번째 가설을 중심으로 첫 번째와 두 번째 가설에서 지적한 요인들이 복합적으로 결합했을 것으로 보인다.

첫째, 헌법 제정 시 세계 각국의 헌법들을 검토하는 과정에서 체코슬로바키아 헌법 역시 그 대상 중 하나였고 이 과정에서 체코슬로바키아와 대한민국 제헌헌법 사이에 공통점이 생겨났을 가능성이 있다.

흥미로운 것은 이승만을 비롯한 독립운동가들이 1차 세계대전 후 체코슬로바키아의 독립 과정에 대해 잘 알고 있었고, 체코슬로바키아에 대해 친근감을 느끼고 있었다는 점이다.

이승만 역시 1933년 7월 22일 소련을 방문하고 돌아오는 과정에 지인(知人)이 써준 소개장을 들고 체코슬로바키아의 수도인 프라하로 가서 대통령 마사리크, 총리 베네시를 만나려 한 적이 있다. 마사리크는 체코슬로바키아의 초대 대통령으로 취임할 당시 시베리아의 체코군단을 순방하고 한국을 경유하여 귀국했으므로 그와 체코슬로바키아에 대한 우호적인 신문 기사들이 일제 시기에도 종종 등장했다.

따라서 당시 한국의 분위기 역시 제헌헌법을 신속하게 만들어야 했던 상황 속에서는 기존 외국 헌법들을 참조할 수밖에 없었을 것이고, 일제 시대부터 친근감을 가지고 있던 체코슬로바키아 제헌헌법의 요소들을 받아들이게 된 것으로 추측해볼 수 있다.

미 군정 검찰총장이었던 이인에 따르면 충칭(重慶) 임시정부의 조직으로 만들어진 대한민국헌법기초위원회가 1945년 11월 해산된 이후 미 군정청 사법부장 김병로와 함께 8개월 동안 21개국의 헌법을 수집하여 번역, 인쇄했다고 한다. 1947년 5월 10일 미 군정 법률조사국에서는 《각국헌법총집》을 발행했는데, 여기에는 체코슬로바키아 헌법도 소개되어 있었다.

이런 점과 제헌 과정에서 임시정부의 활동을 계승한 측면에 주목한다면 아래의 두 번째의 가설과도 연결시킬 수 있을 것이다.

미 군정 시기 민주의원 헌법안도 체코 헌법과 유사

둘째, 임시정부 헌법의 주요 설계자 중 한 사람인 조소앙이 청산리 대첩 등을 통해 깊은 우의를 맺은 체코슬로바키아의 독립 모델을 계속하여 주목하고 있었고 이러한 흐름이 자연스럽게 대한민국 제헌헌법 제정 과정으로도 이어졌을 가능성이 있다.

1946년 2월에서 3월에 미 군정 사령관 하지(John R. Hodge)의 요청으로 인해 마련된 민주의원안(民主議院案)을 기초한 기초위원들은 대한민국 임시정부의 조소앙, 조완구, 김붕준 3인이었다. 민주의원안의 정부 형태는 외형상 내각책임제 형식을 취하고 있지만 실제로는 대통령에게 강력한 권한을 부여하는 형태를 취하고 있었다. 이 외에도 위헌법령 심사제도를 두고 있었고, 국민의 헌법상 권리에 대해 상세하게 규정하고 있었다. 이런 점은 체코슬로바키아 제헌헌법과 유사하다.

셋째, 좌우합작을 통한 국가 건설을 추구하던 미 군정이 이에 부합하는 당시 체코슬로바키아의 사례에 주목했을 가능성이다. 퍼글러는 앞에서 살펴본 것처럼 체코슬로바키아계 미국인 사회민주주의자로 소련과 교섭 경험이 있으며 주일 체코슬로바키아 대사를 지내 아시아의 사정에도 밝았다. 그런 그가 미 군정의 최고 법률고문으로 제헌 과정에서 상당한 역할을 하면서 자연스럽게 체코슬로바키아의 제헌헌법과 유사한 부분들이 한국 제헌헌법에서 채택되었을 가능성이 있다.

당시 체코슬로바키아의 정치제도와 헌법은 칼 포퍼(Karl Popper)가 말한 것처럼 최첨단을 달리는 것이었다. 유진오가 말한 것처럼 “초밥 한 번 먹을 시간에 이루어진 제헌헌법의 제정 혹은 개정”이란 것이 가능하기 위해서는 이전에 존재하고 있었던 것을 참조했을 가능성이 크다. 이 과정에서 체코슬로바키아 헌법 역시 적극적으로 채택되었을 것이라는 가정이 가능하다.⊙

체코슬로바키아의 초대 주미 대사로 활동

퍼글러는 1882년 오스트리아-헝가리제국의 일부였던 보헤미아의 리블린에서 태어났다. 그의 가족들은 그가 8세가 되던 1890년 미국의 시카고로 이주했지만, 그가 14세이던 1896년 다시 체코 프라하로 이주했다. 프라하에서 퍼글러는 사회민주주의 및 반(反)오스트리아 운동에 관여하게 된다.

1903년 21세가 된 퍼글러는 법률을 공부하여 사회민주주의 및 체코슬로바키아 민족주의 운동에 투신하기 위해 미국으로 돌아갔다. 켄트대(Kent College of Law)에서 법률을 공부한 그는 1908년 학위를 마친 후 아이오와주의 하워드 카운티로 이주하여 개업했다.

1915~1918년 퍼글러는 영어로 된 저작들을 적극적으로 발표하면서 미국과 영국의 사회 각계에 체코슬로바키아 독립의 대의명분을 호소하는 한편, 체코어 신문사를 운영하면서 미국 내 체코슬로바키아인들을 결속시키기 위해 노력했다. 이 시기 퍼글러는 후일 체코슬로바키아공화국의 초대 대통령이 되는 토마시 마사리크(1850~1937년), 2대 대통령이 되는 에드바르트 베네시(1884~1948년)와 깊은 우의를 맺었다.

당시 마사리크는 1914년부터 망명 생활을 하면서 체코슬로바키아의 독립을 호소하고 있었다. 1918년 5월부터 미국에서 체코슬로바키아 독립을 위한 외교협상을 진행하고 있었던 마사리크의 활동을 전담했던 사람이 바로 퍼글러였다.

1918년 10월 체코슬로바키아공화국이 독립을 선포하자 퍼글러는 초대 주미 체코슬로바키아 대사로 임명되었다. 이후 퍼글러는 미국 국무부와 긴밀하게 접촉하면서 신생 체코슬로바키아공화국을 위해 차관(借款)과 무기 등을 얻기 위해 노력했다.

1920년 퍼글러는 주일 대사로 자리를 옮겼다. 퍼글러는 제1차 세계대전 종전 이후에도 귀환하지 못하고 있었던 체코슬로바키아인 군대(체코군단)를 귀국시키기 위해 소련 측과 협상하는 한편, 중국과도 외교관계를 구축했다. 그러나 그가 도쿄(東京)에 주재하는 동안 그를 보좌하기 위해 파견되었던 측근이 거액의 공금을 횡령하여 1921년 3월 미국으로 도주했다. 이 사건으로 퍼글러는 대사직에서 해임되었고, 당시 외무부 장관이었던 베네시와 정적(政敵)이 되고 말았다.

미국에서 제헌헌법 가르쳐

|

| 라돌라 가이다 |

1929년 프라하로 돌아간 퍼글러는 1929~1931년 체코슬로바키아 국회의원으로 활동했다. 이 시기 퍼글러는 한국 독립군과 상하이 임시정부에 무기를 판매했던 체코군단의 영웅 라돌라 가이다(1892~1948년) 장군과 함께 베네시에 대항했다. 가이다의 민족파시스트는 3석의 의석만을 보유한 군소(群小)정당에 불과했다. 1931년 국회의원 직에서 물러난 퍼글러는 곧 프라하 시의회 의원으로 선출되었다. 하지만 베네시 대통령은 퍼글러의 국적을 문제 삼았고, 결국 그는 미국으로 되돌아갔다.

미국으로 돌아온 퍼글러는 1936~ 1946년 조지워싱턴대 로스쿨의 전신(前身)인 법대학장으로 일했다. 이 시기에 그는 미국 가톨릭대(Catholic University of America)와 아메리칸대에서 제헌헌법(Constitutional law)을 가르쳤다. 체코슬로바키아 외교관으로 도쿄에서 근무한 경력 및 법학자로서의 경력을 인정받아 그는 1946년 4월~1948년 8월 미 군정청 법률고문으로 파견되었다. 1948년 8월 대한민국 건국 후 워싱턴DC로 돌아간 그는 1954년 사망했다.

조미법학원

퍼글러의 한국 파견 결정은 1945년 10월 연합군 총사령부가 한국 주둔 24군단에 그를 추천함으로써 이루어 졌다. 한국으로 온 그는 1946년 4월부터 1948년 8월 7일까지 미 군정청 군정장관 특별고문(Special Advisor) 겸 미 군정청 사법부 수석 법률고문으로 일했다.

퍼글러는 한국에 온 직후부터 법률심의국장으로서 법안의 기초와 법률 해석 작업 등을 총지휘했다. 1947년 12월부터는 미소공동위원회의 법률고문을 겸했고, 법률의 재개정 작업을 담당했다.

퍼글러의 한국에서의 활동은 1946년 4월~1947년 11월, 1947년 12월~1948년 8월까지의 두 시기로 나눌 수 있다. 이는 퍼글러가 제헌헌법 제정에 참여한 시기를 중심으로 하여 구분한 것이다.

퍼글러는 1946년 5월 22일 미 군정청 사법부 법률심의국 수석법률고문으로 취임했다. 법률심의국은 국제법과 군정청의 법령, 일본법, 조선의 관습법 등에 대해 해석하는 역할을 맡았다. 영어 번역본이 있었던 일본법과는 달리 조선의 관습법에 대해서는 한국인들의 조언을 받아 조사를 해야 했다. 법률심의국은 종종 실질적인 사법부의 기능을 수행하면서 한국에 대한 미국의 지배가 법에 의해 이루어질 수 있도록 도왔다.

1946년 9월 2일부로 조선 변호사 자격을 취득한 퍼글러는 11월에 조미법학원(Korean-American Legal Academy)에서 ‘미국 재판소의 조직과 기능’에 대해 강연했다. 조미법학원은 한국과 미국의 법률 전문가들이 1946년 겨울부터 1947년까지 포럼 형식으로 모여 정보를 교환한 미 군정청이 1946년 11월 9일 조직한 반관반민(半官半民) 조직이다.

이 모임에는 미국 측에서 퍼글러, 법률조사국 수석법률고문 에른스트 프랭켈(Ernst Frankel), 법률기초국 수석법률고문 찰스 서머 로빈기어(Charles Summer Lobingier), 사법부장 수석법률고문 존 W. 코넬리(John W. Connelly Jr.), 사법부 차장 겸 법률고문·법률기초국 수석법률고문이었던 데니 페어팩스 스콧(Denny Fairfax Scott) 등이 참여했다. 한국 측에서는 김병로(金炳魯·초대 대법원장), 김용무(金溶茂·미 군정하 대법원장), 이인(李仁·초대 법무부 장관), 김찬영, 유진오(兪鎭五·초대 법제처장), 홍진기(법무부·내무부 장관, 《중앙일보》 회장 역임) 등이 참여했다. 이 모임에서 제기된 법률 문제는 대부분 곧바로 법률의 개정이나 제정으로 연결되곤 했다.

이 시기 퍼글러의 활동 가운데 주목할 만한 것 중 하나는 그가 한국민의 법적 지위에 대해 최초로 해석을 내렸다는 점이다. 그는 1946년 4월 25일의 법해석보고서에서 국제법적으로 ‘국민(national)’은 ‘시민권(citizenship)’과 상호 대체 가능하지만 한국의 상황은 특수하여 이러한 기준과 선례를 적용시킬 수 없으므로 새로운 법률 기준을 설정해야 한다고 지적했다. 나아가 ‘일본 국민(national of japan)’에 대해 “일본법 아래에서 완전한 시민적·정치적 권리를 보유하는 일본 정부의 국민(national)”으로 정의하고, 이와 달리 일본 식민지 치하에서 완전한 시민적·정치적 권리를 보유할 수 없었던 조선인은 여기에 해당되지 않는 한국 국민(Korean nationals)으로 간주될 수 있다고 해석했다. 퍼글러가 이런 해석을 내리게 된 것은 한국인과 일본인, 한국인과 서양인 사이의 혼인 관계에서 발생한 상속권 문제들을 판결해야 했기 때문이다.

헌법기초위원회

1947년 가을 법전편찬위원회가 구성되고 그 안에 헌법기초위원회가 설치되자 퍼글러는 여기에도 참여한다.

당시 참석자들을 살펴보면 대법원장 김용무, 사법부장 김병로, 검찰총장 이인, 사법부 차장 권승렬(權承烈·검찰총장·법무부 장관 역임) 등이 있었다. 이때 퍼글러는 실질적으로 사법 결정권자의 역할을 수행하고 있었다. 하지만 그의 역할은 철저하게 미 군정이 한국에서 물러난 이후에도 한국인들이 자유민주주의 국가를 건설할 수 있는 역량을 갖출 수 있도록 조언하고 지켜보는 것에 한정되어 있었기 때문에 그의 활동이 공개적으로 드러나지는 않았다.

1947년 5월 21일에 재개되었던 제2차 미소공동위원회가 결렬되고 중국 대륙에서 공산당의 승리가 확실해지자 미국은 1947년 7월부터 1948년 8월까지 한국의 단독정부 수립을 적극 지원하게 된다. 대한민국의 법전 편찬 작업 역시 이즈음부터 본격화되기 시작한다.

1947년 12월~1948년 8월은 퍼글러가 미소공동위원회의 법률고문을 겸하면서 대한민국의 제헌헌법 제정 과정에 참여한 시기이다.

1948년 5·10 총선거로 제헌국회가 출범하자 퍼글러는 제헌국회에서 심의, 통과된 헌법의 초안(草案)과 국회법, 정부조직법, 그리고 대한민국 정부의 승인 문제에 관한 법률보고서를 작성하는 일을 수행했다.

퍼글러는 그해 7월 26일 군정장관에게 보낸 보고서를 통해 한국의 정부조직법이 헌법에서 이미 표현된 대통령으로의 권력 집중과 고도로 중앙집권화된 정부로의 경향을 강화시킨다고 보고했다. 그는 대통령의 행정수반으로서의 지위와 권한이 명확하게 표현되고 있고 국무총리와 국무위원, 국무총리령, 부령 등에 대한 대통령의 권한에 비추어 볼 때, 국무총리와 내각은 대통령에게 예속된 존재로 기능할 뿐이라고 평가했다.

퍼글러는 1948년 8월 2일에는 프랭켈과 협의한 후 대한민국 승인에 관한 의견서를 군정장관 윌리엄 딘(William Dean·한국전쟁 당시 미24사단장으로 대전에서 북괴군의 포로가 되어 3년간 북한 포로수용소에 수용됨)과 정치고문 조지프 제이콥스(Joseph Jacobs)에게 제출했다. 여기서 퍼글러는 미국은 카이로 선언 이래 한국민에 대한 국제사회의 약속을 이행할 법적·도덕적 의무가 있다고 지적하고, 5·10 총선이 한국민 다수의 실질적 의사 표현이라는 점을 강조하면서, 미국 정부가 한국 정부를 승인해야 한다는 결론을 내렸다.

퍼글러는 1948년 9월 7일에 한국에서의 공로를 인정받아 맥아더 원수로부터 공로민간인상(Meritorious Civilian Award)을 받았다. 이는 민간인이 군으로부터 받을 수 있는 최고의 상이었다.

미 군정, 체코의 좌우 합작 경험에 관심

퍼글러가 1946년 4월 미 군정 법률고문으로 한국에 파견된 이유는 그가 독일 법과 미국 법을 모두 공부하여 대륙법 체계를 받아들이고 있었던 한국에 미국법을 전하는 데 적임자였기 때문이었다. 당시 미 군정청 법률조사국장이던 에머리 우달(Emery Woodall)은 일제하에서 대륙법 체계를 수용한 한국 법과 미국 법 사이에 갈등이 빚어지는 것을 발견하고 이러한 문제들을 조율할 수 있는 법률가의 파견을 미국 국방부에 건의했다. 그래서 체코슬로바키아 출신인 퍼글러와 독일 출신인 프랭클이 한국으로 오게 된 것이다.

두 번째 이유는 당시 미 군정이 한국에서 좌우(左右) 합작을 추진하면서 체코슬로바키아의 국가 건설 모델에 주목하고 있었다는 데서 찾을 수 있다. 사실 당시 한국의 정치 상황을 감안할 때, 앞에서 살펴보았던 퍼글러의 법률적 배경이나 역할보다 이 대목이 더 흥미롭다. 필자가 퍼글러에 주목하게 된 것도 실은 이 때문이다.

퍼글러가 한국으로 파견된 무렵이었던 1946년 4월 19일 미 군정 장관 아처 러치(Archer L. Lerch)는 좌파 진영의 박헌영(朴憲永·북한 정권의 초대 부수상 겸 외무상), 김원봉(金元鳳·북한 정권의 국가검열상·노동상 역임), 허헌(許憲·북한 정권의 초대 최고인민회의 의장 역임)과 만난 자리에서 체코슬로바키아를 두 차례의 세계대전 이후 민족국가를 성공적으로 건설한 모범 사례로 언급했다. 러치는 체코슬로바키아가 2차 세계대전 후 한국처럼 소련군과 미군에 의해 점령되었지만(약간의 미군이 전쟁 말기 잠시 체코슬로바키아에 진입했지만 곧 철수함-편집자 주), 미국식 자본주의 국가나 소련식 공산주의 국가가 되어서는 안 된다는 지도자들의 결단에 의해 훌륭한 국가를 수립할 수 있었다면서 한국도 체코슬로바키아와 같은 방식으로 문제들을 풀어나가야 한다고 주장했다(체코슬로바키아에서는 2차 세계대전 후 소련군 점령하에 공산당이 주도하는 좌우합작 정부가 들어섰으나 1948년 2월 공산당의 쿠데타로 공산 정권이 수립됨-편집자 주).

이미 살펴본 것처럼 퍼글러는 1차 세계대전 후 체코슬로바키아가 건국될 무렵 소련 측과 체코슬로바키아 포로 송환 교섭을 담당한 적이 있었다. 체코슬로바키아에서 그의 정치적 동반자였던 라돌라 가이다 장군은 김규식, 여운형 등과 교류한 적이 있었다. 이 때문에 퍼글러는 당시 미 군정이 추진하던 좌우합작 관련 임무에도 적임자였다. 퍼글러는 단순히 법률을 해석하는 것을 넘어 정치적·정책적 판단이 내표된 입법 업무까지도 담당했는데, 여기에도 그의 경력이 고려될 수밖에 없었을 것이다.

하지만 좌우합작 논의 과정에서 퍼글러의 구체적인 역할에 대해서는 아직 밝혀진 바가 없다. 이 글 역시 퍼글러를 소개하고 당시 그의 역할에 대해 몇 가지 가설(假說)을 제시하기 위한 것이다. 앞으로 보다 구체적인 연구가 나오기를 기대한다.

체코 헌법과 제헌헌법의 유사점

흥미로운 것은 권력 구조 면에서 대한민국 제헌헌법과 체코슬로바키아 제헌헌법 사이에 공통점이 적지 않다는 점이다.

첫째, 두 헌법은 대통령제를 기본으로 하면서도 의원내각제적 요소를 받아들이고 있다.

둘째, 양국 모두 대통령이 내각의 총리뿐 아니라 국무위원인 장관들도 임명·해임할 수 있다.

셋째, 한국과 체코슬로바키아의 초대 정부의 경우 내각(한국은 국무원-편집자 주)회의를 대통령이 주재했다.

넷째, 양국 헌법 모두 위헌법률 심사 제도를 갖고 있다.

이에 대해서 과연 어떻게 바라봐야 할까? 필자는 세 가지 가설을 제기하려 한다. 필자의 생각으로는 세 가지 가설 모두 가능성이 있는데, 퍼글러가 직접 관련되어 있는 세 번째 가설을 중심으로 첫 번째와 두 번째 가설에서 지적한 요인들이 복합적으로 결합했을 것으로 보인다.

첫째, 헌법 제정 시 세계 각국의 헌법들을 검토하는 과정에서 체코슬로바키아 헌법 역시 그 대상 중 하나였고 이 과정에서 체코슬로바키아와 대한민국 제헌헌법 사이에 공통점이 생겨났을 가능성이 있다.

흥미로운 것은 이승만을 비롯한 독립운동가들이 1차 세계대전 후 체코슬로바키아의 독립 과정에 대해 잘 알고 있었고, 체코슬로바키아에 대해 친근감을 느끼고 있었다는 점이다.

이승만 역시 1933년 7월 22일 소련을 방문하고 돌아오는 과정에 지인(知人)이 써준 소개장을 들고 체코슬로바키아의 수도인 프라하로 가서 대통령 마사리크, 총리 베네시를 만나려 한 적이 있다. 마사리크는 체코슬로바키아의 초대 대통령으로 취임할 당시 시베리아의 체코군단을 순방하고 한국을 경유하여 귀국했으므로 그와 체코슬로바키아에 대한 우호적인 신문 기사들이 일제 시기에도 종종 등장했다.

따라서 당시 한국의 분위기 역시 제헌헌법을 신속하게 만들어야 했던 상황 속에서는 기존 외국 헌법들을 참조할 수밖에 없었을 것이고, 일제 시대부터 친근감을 가지고 있던 체코슬로바키아 제헌헌법의 요소들을 받아들이게 된 것으로 추측해볼 수 있다.

미 군정 검찰총장이었던 이인에 따르면 충칭(重慶) 임시정부의 조직으로 만들어진 대한민국헌법기초위원회가 1945년 11월 해산된 이후 미 군정청 사법부장 김병로와 함께 8개월 동안 21개국의 헌법을 수집하여 번역, 인쇄했다고 한다. 1947년 5월 10일 미 군정 법률조사국에서는 《각국헌법총집》을 발행했는데, 여기에는 체코슬로바키아 헌법도 소개되어 있었다.

이런 점과 제헌 과정에서 임시정부의 활동을 계승한 측면에 주목한다면 아래의 두 번째의 가설과도 연결시킬 수 있을 것이다.

미 군정 시기 민주의원 헌법안도 체코 헌법과 유사

둘째, 임시정부 헌법의 주요 설계자 중 한 사람인 조소앙이 청산리 대첩 등을 통해 깊은 우의를 맺은 체코슬로바키아의 독립 모델을 계속하여 주목하고 있었고 이러한 흐름이 자연스럽게 대한민국 제헌헌법 제정 과정으로도 이어졌을 가능성이 있다.

1946년 2월에서 3월에 미 군정 사령관 하지(John R. Hodge)의 요청으로 인해 마련된 민주의원안(民主議院案)을 기초한 기초위원들은 대한민국 임시정부의 조소앙, 조완구, 김붕준 3인이었다. 민주의원안의 정부 형태는 외형상 내각책임제 형식을 취하고 있지만 실제로는 대통령에게 강력한 권한을 부여하는 형태를 취하고 있었다. 이 외에도 위헌법령 심사제도를 두고 있었고, 국민의 헌법상 권리에 대해 상세하게 규정하고 있었다. 이런 점은 체코슬로바키아 제헌헌법과 유사하다.

셋째, 좌우합작을 통한 국가 건설을 추구하던 미 군정이 이에 부합하는 당시 체코슬로바키아의 사례에 주목했을 가능성이다. 퍼글러는 앞에서 살펴본 것처럼 체코슬로바키아계 미국인 사회민주주의자로 소련과 교섭 경험이 있으며 주일 체코슬로바키아 대사를 지내 아시아의 사정에도 밝았다. 그런 그가 미 군정의 최고 법률고문으로 제헌 과정에서 상당한 역할을 하면서 자연스럽게 체코슬로바키아의 제헌헌법과 유사한 부분들이 한국 제헌헌법에서 채택되었을 가능성이 있다.

당시 체코슬로바키아의 정치제도와 헌법은 칼 포퍼(Karl Popper)가 말한 것처럼 최첨단을 달리는 것이었다. 유진오가 말한 것처럼 “초밥 한 번 먹을 시간에 이루어진 제헌헌법의 제정 혹은 개정”이란 것이 가능하기 위해서는 이전에 존재하고 있었던 것을 참조했을 가능성이 크다. 이 과정에서 체코슬로바키아 헌법 역시 적극적으로 채택되었을 것이라는 가정이 가능하다.⊙