⊙ 오스만 제국 쇠퇴, 보어전쟁 거치며 등장한 ‘suzerainty’를 일본이 ‘宗主權’으로 번역

⊙ 을사조약 이후 韓中日에서 ‘종주권’ 개념 유행

⊙ 중국, ‘종주권’을 ‘일제에 상실한 자신들의 전통적 권리’로 설정하는 담론 퍼뜨려

⊙ 中, 1930년대 이후 조공책봉 관계를 ‘주변국에 개입할 수 있는 권리’ 가졌던 것으로 해석

⊙ 중국, 고등학교에서 前近代 韓中관계를 ‘宗藩관계’라는 틀로 학습

金鍾學

1977년생. 서울대 외교학과 졸업, 서울대 외교학 석·박사 / 동북아역사재단 연구위원, 국립외교원 조교수 겸 외교사연구센터 책임교수 역임. 現 서울대 정치외교학부 부교수 / 수상 제43회 월봉저작상 / 저서 《개화당의 기원과 비밀외교》 《흥선대원군 평전》 《근대 일선관계의 연구》(역서)

⊙ 을사조약 이후 韓中日에서 ‘종주권’ 개념 유행

⊙ 중국, ‘종주권’을 ‘일제에 상실한 자신들의 전통적 권리’로 설정하는 담론 퍼뜨려

⊙ 中, 1930년대 이후 조공책봉 관계를 ‘주변국에 개입할 수 있는 권리’ 가졌던 것으로 해석

⊙ 중국, 고등학교에서 前近代 韓中관계를 ‘宗藩관계’라는 틀로 학습

金鍾學

1977년생. 서울대 외교학과 졸업, 서울대 외교학 석·박사 / 동북아역사재단 연구위원, 국립외교원 조교수 겸 외교사연구센터 책임교수 역임. 現 서울대 정치외교학부 부교수 / 수상 제43회 월봉저작상 / 저서 《개화당의 기원과 비밀외교》 《흥선대원군 평전》 《근대 일선관계의 연구》(역서)

- 중국은 청일전쟁 후 시모노세키 조약으로 한국에 대한 종주권을 잃었다고 생각한다.

한중(韓中)관계 또는 동아시아사에 관한 책을 읽다 보면 ‘종주권(宗主權)’과 ‘종주국(宗主國)’이라는 말을 자주 접하게 된다. 즉 근대(近代) 이전까지 중국은 한국을 비롯한 주변의 작은 국가들을 상대로 ‘종주국’이라는 우월한 지위를 누렸고, 그 황제는 ‘종주권’이라는 초월적 권위와 권력을 갖고 있었다는 것이다. 그런데 통념과 달리, 이 말들은 19세기 말 이전까지 한국은 물론이고 중국과 일본에도 전혀 존재하지 않던 것이었다.

본래 ‘종주(宗主)’란 사당에 들어가는 신주(神主)나 이를 모시는 일족(一族)의 적장자(嫡長子) 또는 종가(宗家)를 가리키는 말이었다. 또는 한 분야에서 탁월한 권위가 있어서 뭇사람이 숭모하는 대상을 뜻했다.

따라서 전근대 시기에 살던 사람이 ‘종주권’과 ‘종주국’ 등의 말을 듣는다면 이를 몹시 낯설게 여겼을 것이다. 그들에게 친숙한 말은 ‘상국(上國)’ ‘상방(上邦)’ 같은 것이었다. 비근한 예로, 갑신정변(甲申政變)의 사후 처리를 위해 톈진(天津)에서 리훙장(李鴻章)을 만난 이토 히로부미(伊藤博文)는 조선에 대해 청국(淸國)이 주장하는 권리를 ‘종주권’이 아니라 ‘상국권(上國權)’ 또는 ‘상국의 권리(上國ノ權利)’라고 불렀다.

‘suzerainty’ 개념의 출현

그렇다면 ‘종주권’이라는 정체불명의 말은 어디서 유래한 것일까? 결론부터 말하자면, 이 말은 ‘suzerainty’라는 서구 개념의 번역어로서 19세기 말 일본에서 처음 등장한 말이었다.

원래 이 말은 유럽 중세(中世) 봉건제에서 봉토(封土)의 분급(分給)과 재분급으로 인해 발생한 영주(領主)들 간의 특수 관계에서 유래한 것으로, 19세기 들어 콘스탄티노플 조약(1800년)을 시작으로 에디르네 조약(1829년), 산스테파노 조약(1878년) 등에 포함되면서 완전히 새로운 의미를 갖는 국제법 용어가 되었다.

한때 북아프리카와 서아시아, 그리고 동남부 유럽에 이르기까지 3개 대륙에 걸쳐 광대한 영역을 자랑하던 오스만 제국은 17세기 후반부터 쇠퇴하기 시작하여 19세기 중엽에는 ‘유럽의 병자(the sick man of Europe)’라는 조소(嘲笑)를 받는 지경에 이르렀다. 특히 오스만 제국의 약세를 틈타 발칸반도로 남하(南下)하려는 러시아 세력의 움직임은 영국과 프랑스에 큰 위협이 되었다.

이에 유럽 열강은 오스만 제국의 급격한 붕괴가 국제질서 전반에 미칠 악영향을 우려하여, 또는 러시아 세력의 팽창을 막으려는 전략적 고려에서 그 판도에서 떼어낸 국가들에 자주권을 부여하는 한편, 오스만에는 ‘suzerainty’라는 명목상의 권위를 남겨둔 것이다. 그러한 국가에는 세르비아(1815~1878년), 이집트(1867~1914년), 불가리아(1878~1909년), 동루멜리아(1878~1885년), 키프로스(1878~1914년), 카타르(1872~1913년) 등이 있었는데, 이들에겐 ‘봉신국(vassal state)’이라는 고색창연한 이름의 국제적 지위가 주어졌다.

‘다른 나라에 의존하는 半主國’

19세기 서구 열강의 지리적 팽창은 비단 오스만 제국의 영토에만 국한되지 않았다. 아편전쟁 이후 동아시아까지 세력 범위를 넓힌 서구 열강은, 청 제국과 그 주변의 조공국(朝貢國) 및 속지(屬地)에도 ‘suzerainty’ 개념을 적용했다. 이들 전통적 제국은, 정해진 영토 내에서 균질적이고 배타적인 주권을 행사하는 서구 근대국가와 달리, 황제 또는 술탄의 보편적 권위 아래 중층적 통치 구조를 갖는다는 점에서 서로 유사하다고 여겨졌던 것이다.

조선·베트남과 같은 청의 조공국들은 일반적으로 ‘봉신국’으로 분류됐다. 이들 국가는 일종의 반(半)주권국으로서 비록 온전한 국제법인격은 갖지 못하나, 수호통상조약을 체결할 수 있는 대외적 자주성만큼은 인정되었다. 이러한 정책을 통해 서구 열강은 동아시아의 주변국이 국제사회(Family of Nations)에 들어와 주권국의 완전한 권리를 주장하는 부담을 피하면서도 조약상의 권리를 통해 무역과 전략적 이득을 취한 것이다.

한편 청의 입장에서도 ‘suzerainty’는 최소한의 위신을 유지하게 함으로써 판도의 상실로부터 오는 충격을 완화해주었으며, 상황에 따라선 ‘봉신국’의 내정간섭을 위한 국제법적 근거로 활용되었다. 조선이 조일수호조규(1876) 및 조미수호통상조약(1882)의 체결을 시작으로 여러 서양 국가와 근대적 조약을 체결했는데도 그 국제적 지위가 여전히 유동적이었던 데는 이러한 이유도 있었다.

19세기 중엽부터 서양의 국제법 서적과 외교문서에 ‘suzerainty’라는 단어가 자주 보이지만, ‘종주권’이라는 번역어가 등장하기까지는 아직 시간이 더 필요했다. 예를 들어 1864년 청 동문관(同文館)에서 번역·출간한 동아시아 최초의 국제법 서적 《만국공법(萬國公法)》에서는 원문의 ‘suzerainty’라는 단어는 번역하지 않고, ‘vassal state’는 “다른 나라에 의존하는 반주국(半主之國 依於他國者)” “타국의 명을 듣는(聽命於他國)”과 같은 식으로 의미를 풀어서 썼다. 일본도 사정은 크게 다르지 않아서, 외교문서와 국제법 서적에서 ‘종주권’이라는 단어는 보이지 않으며 문맥에 따라 다양한 용어가 사용되었다. 이러한 현상은, 본래 오스만 제국과 그 속령 간의 특수한 관계를 규정하기 위해 창안된 ‘suzerainty’ 개념에 대해 동아시아인들이 그다지 주목하지 않았음을 의미한다.

제2차 보어전쟁 계기로 ‘suzerainty’ 주목받아

상황이 달라진 것은 1899년이었다. 대영제국과 남아프리카공화국(트란스발공화국) 간에 전쟁이 발발했는데, 그 개전 이유 중 하나가 ‘suzerainty’의 해석을 둘러싼 분쟁에 있다는 소식이 전해진 것이다. 이른바 제2차 보어전쟁이다.

이보다 앞서, 제1차 보어전쟁(1880~1881년)에서 패배한 영국은 트란스발공화국과 프레토리아 협약(Pretoria Convention, 1881년 8월 3일)을 체결하고 그 자치를 승인하였다. 이 협약의 전문에는 영국 여왕의 ‘suzerainty’가 규정돼 있었다. 이는 영국 여왕이 대군주(overlord)의 상징적 지위를 가짐을 뜻하는 수사(修辭)에 지나지 않았고, 따라서 법적이라기보다는 정치적 규정에 가까웠다.

그럼에도 불구하고 이는 트란스발의 불완전 주권을 상징하는 것이었으므로, 2년 후 양국은 다시 런던협약(London Convention, 1883년 2월 27일)을 체결하여 트란스발의 국제적 지위를 다시 조정하면서 이 용어를 삭제하는 데 합의했다.

트란스발에 비교적 우호적이었던 두 개의 협정은 영국이 남아프리카에서 유일한 패권국(覇權國)으로 군림하고, 트란스발이 내륙에 갇힌 빈곤하고 약한 국가로 존재하는 국면에서 이뤄진 것이었다. 하지만 1885년 비트바테르스란트(Witwatersrand)와 요하네스버그(Johannesburg)에서 세계 최대의 금광이 발견되면서 형세가 급격히 변했다. 1898년까지 트란스발은 전 세계 금 생산량의 27%, 1914년까지 40%를 산출하는 최대의 금 수출국이 되었다. 게다가 일확천금을 노린 오이틀란데르(Uitrlander, ‘outlander’의 의미)가 전 세계에서 몰려들고, 트란스발의 경제적·전략적 가치가 상승하면서 남아프리카에서의 영국의 지위가 흔들리기 시작했다. 그중에서도 철혈재상 비스마르크의 사임 이후 ‘세계정책(Weltpolitik)’을 선언한 독일 제국은 가장 위협적인 도전국으로 여겨졌다.

그러자 영국은 런던협약에서 ‘suzera inty’가 명시되지 않은 것이 곧 그 폐기를 의미하는 것이 아니라고 주장하면서, 이미 사문화(死文化)된 이 규정을 근거로 트란스발의 내정에 대한 간섭과 영향력 강화를 시도했다. 그러나 이는 무리하고 자의적(恣意的)인 해석에 지나지 않았다.

일본도 트란스발 사건 계기로 관심

하지만 이 사건을 계기로 ‘suzera inty’의 의미 자체가 변하기 시작했다. 즉 본래 오스만 및 청 제국에서 분리된 반(半)주권국의 기원과 국제법인격을 논하기 위해 만들어진 국제법적 개념이, 당대의 최강국인 대영제국의 국가 실행에 따라 근대 제국의 간접적 지배 형식을 뜻하는 국제정치적 개념으로 전화(轉化)한 것이다. 이전에도 영국과 프랑스가 각각 인도의 토후국 및 아프리카 소국들과 맺은 조약에서 상징적 의미로 ‘suzerainty’를 명시한 사례가 없지 않았다. 그렇지만 영국과 트란스발공화국 간의 ‘suzerainty’를 둘러싼 논쟁은, 전쟁으로 이어졌을 뿐 아니라 백인 국가 간의 분쟁이라는 점에서 다른 사례와는 비교가 되지 않을 정도로 큰 주목을 받았다.

일본의 국제법학자들도 이러한 정세를 예민하게 관찰하고 있었다. 국제법학자라고는 하지만, 서양 대학에서도 아직 국제관계학과가 정식으로 설치되기 전이었다. [처음 국제관계학과가 설치된 것은 1919년 영국 웨일스대학교(University of Wales)의 에버리스트위스(Aberystwyth)대학으로 알려져 있다.] 따라서 국제법학자와 오늘날 의미에서의 국제정치학자 간의 경계는 아직 불분명한 상황이었다.

어쨌든 1898년에 창간된 일본 최초의 외교 및 국제관계 전문 월간지 《외교시보(外交時報)》를 살펴보면, ‘종주권’이라는 단어는 1899년 10월 10일 발행된 제21호의 〈트란스발 사건〉이라는 기사에서 처음 등장한다. 트란스발과 오렌지 자유국이 영국에 선전포고를 단행함으로써 제2차 보어전쟁이 발발하기 불과 하루 전의 일이었다.

이 뒤로 ‘종주권’은 제2차 보어전쟁과 관련한 기사에서 간혹 사용됐다. 필자가 조사한 바로는 위의 사례가 동아시아의 국제법 또는 국제정치학계에서 이 용어를 쓴 최초의 사례였다.

‘종주권’이라는 말 출현한 지 한 달 만에 중국 전파

또한 최근 발표된 연구에 따르면, 중국의 언론에서도 ‘종주권’이 처음 등장한 것은 1899년 11월 21일 자 《청의보(淸議報)》의 〈영국과 트란스발의 주권 문제(英國杜國之主權問題)〉라는 기사였다고 한다. 《청의보》는 청 말의 유명한 사상가이자 언론인 량치차오(梁啓超)가 일본 요코하마에서 발행한 신문이었다. 《외교시보》에서 ‘종주권’이라는 말이 처음 출현한 지 불과 한 달 만에 중국에까지 신속하게 전파된 양상을 확인할 수 있다.

요컨대 ‘종주권’ 개념의 발생은 제2차 보어전쟁의 발발을 배경으로 한 것이었다. 당시 영국 식민상 조지프 체임벌린(Joseph Chamberlain)과 수상 솔즈베리(Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury) 등 제국주의자들은 프레토리아 협약에 명시된 ‘suzerainty’를 근거로 트란스발에 그 대외적 주권의 통제와 심지어 내정에까지 자의적으로 개입할 수 있는 영국의 우월한 지위를 주장했다. 그리고 이와 같은 최강대국 영국의 국가 실행은 이전까지 상징적 수사에 지나지 않던 ‘suzerainty’에 실질적 의미를 부여하는 결과로 이어졌다. 따라서 바로 이 시점에 등장한 ‘종주권’이라는 말은, 비유럽 국가에 대해 ‘주권’을 주장하지 않으면서도 광범위한 통제를 행사하는 유럽 제국주의 열강의 통치전략 또는 그 양상을 묘사하기 위해 채택된 용어였다고 할 수 있다.

‘종주권’이 제2차 보어전쟁 당시 영국의 국가 실행을 설명하는 용어로 국제법학계에 등장했지만, 곧바로 사람들의 입에 널리 오르내린 것은 아니었다. 이 말은 러일전쟁에서의 승리와 을사보호조약(제2차 한일협약, 1905년 11월 17일)의 체결로 대한제국이 현실적으로도 법적으로도 완전히 일제(日帝)의 세력권에 편입된 시점에 이르러 비로소 언론을 통해 유행하기 시작했다.

을사조약 이후 ‘종주권’이란 말 유행

일본의 언론에서 ‘종주권’이라는 단어가 언제부터 쓰이기 시작했는지 구체적으로 단언하기는 쉽지 않다. 다만 근대 일본의 최초이자 최대의 종합 잡지로 월간 또는 반(半)월간으로 발행된 《다이요(太陽)》(1895년 1월 창간, 1928년 2월 종간)의 경우, ‘종주권’이라는 단어는 1905년 12월 〈한국에서의 이토(伊藤) 후작〉이라는 제목의 기사에서 처음 등장한다.

〈이번의 협약(을사보호조약-인용자)으로 마침내 일본은 명의상, 그리고 사실상 완전히 한국에 대해 ‘종주권’을 행사하게 된 것이다.… 이 ‘종주권’을 확립함과 동시에 일본이 한국 황제의 존엄과 그 황제의 안태(安泰)를 보증하는 것은 사족(蛇足)인 듯하지만, 상당히 필요하다.〉(《다이요》 제11권 16호)

같은 시기 여러 언론에서 ‘종주권’이라는 단어가 분출(噴出)했다. 예를 들어 《고베신문(神戶新聞)》에는 러일전쟁의 결과 포츠머스 조약(1905년 9월 5일)의 체결로 대한제국에 대해 ‘우월권’을 확립한 일제는, 이제 국제법상 공인되는 보호조약까지 체결함으로써 명실상부하게 ‘종주권’을 확립했다는 기사가 실렸다(〈종주권 확립〉, 1905년 11월 19일).

이처럼 엄밀한 법적 검토 없이 언론에서 갑자기 ‘종주권’이라는 말이 남용되는 현상에 대해, 일본의 대표적 국제법학자 중 한 명인 아리가 나가오(有賀長雄)는 이를 비판하는 글을 《외교시보》에 싣기도 했다(〈보호국론을 저술한 이유〉, 《외교시보》 제5권 2호, 1906년 2월).

포츠머스 조약에는 ‘종주권’ 표현 없어

당시 활발하게 작동하던 동아시아 언론 네트워크를 통해 ‘종주권’ 담론은 청과 대한제국에도 순식간에 전파됐다. 한국 언론 가운데 최초로 ‘종주권’이라는 단어를 사용한 사례는 1905년 7월 19일 자 《황성신문(皇城新聞)》의 〈한국 문제 논의의 부당함(辨韓國問題의 乖當)〉이라는 논설로 보인다. 포츠머스 회담을 앞두고 조약문에 ‘종주권’을 명시해야 한다는 일본 내 여론을 보도하는 내용이었다. 이후 대한제국이 사실상 일제의 피보호국으로 전락하면서 일제의 ‘종주권’은 더욱 잦은 빈도로 언론에 출현했다.

이 같은 현상은 대한제국과 마찬가지로 망국(亡國)의 위기의식을 느끼고 있던 청국 언론에서도 나타났다. 예를 들어 홍콩에서 발행한 《향항화자일보(香港華字日報)》에는 포츠머스 회담에서 일본이 대한제국에 대한 ‘종주권’을 요구했다는 기사가 실리는가 하면(〈日俄和議條款傳聞〉, 광서 31년 7월 10일), 중국 최초의 외교 문제 전문지인 《외교보(外交報)》에는 일본은 한국의 ‘종주국’이므로 그 내정 개선을 요구하는 것은 당연한 권리라는 논설이 게재됐다(〈論韓國裁判制度〉, 광서 33년 10월 15일).

사실 대한제국에 대한 일본의 권리를 규정한 포츠머스 조약 제2조엔 ‘종주권(suzerainty)’이라는 용어가 없으며, 단지 “우월한 정치·군사·경제적 이해관계(paramount political, military and economical interests)”의 인정만 규정됐을 뿐이다.

여기서도 알 수 있듯이, 이 시기 ‘종주권’과 관련된 논의는 언론을 통해 유포된 일종의 대중 담론으로서 그 의미가 부정확한 면이 없지 않았다. 하지만 종주권 이론 자체가 비유럽국가에 대한 차별과 배제의 산물이며, 또한 일관된 논리 없이 단지 유럽 열강의 국가 실행을 사후적으로 정당화하는 측면이 강했음을 고려하면 그 학술적 엄밀성을 논하는 것이 오히려 무색해진다.

‘상실한 전통적 권리’

처음에 ‘종주권’이라는 번역어가 어떤 경위와 의도로 만들어진 것인지는 확인하기 어렵다. 다만 이 번역어의 출현이 제2차 보어전쟁과 관계가 있음을 감안하면 ‘주권 상위의 권리(宗+主權)’의 형태로 이뤄진 조어(造語)였을 가능성이 있다. 이와 유사한 사례로, 1877년 일본 사법성(司法省)에서 독일 국제법학자 어거스트 헤프터(August Wilhelm Heffter)의 저서를 번역한 《해씨 만국공법(海氏 萬國公法)》에서는 원문의 ‘suzeraineté’를 독일어 ‘hoheit’와 구분하여, 전자를 ‘최상권(最上權)’, 후자를 ‘상권(上權)’이라고 번역한 전례도 있었다.

그런데 이 글의 서두에서 언급한 것처럼, ‘종주권’ 자체는 근대에 이르러 만들어진 신조어지만, ‘종주’는 이미 오래전부터 동아시아에서 있던 말이었다. 따라서 ‘종주권’은 원래 의도와 무관하게 일족의 적장자를 뜻하는 ‘종주가 갖는 권리(宗主+權)’의 의미로 해석될 여지가 있었다. 이는 국제관계를 가족관계의 확장이자 유비(類比)로 관념해온 동아시아의 전통적인 국제질서관과 일정한 친연성(親緣性)이 있었다. 이에 따라 청국 언론은 ‘종주권’이라는 말이 유행한 것과 거의 동시에 이를 일제에 상실한 자신들의 전통적 권리로 설정하는 담론을 퍼뜨리기 시작했다.

〈이 조약(1885년 톈진조약-인용자) 이후 일본인들이 조선에 대해 획득했던 간섭권이 마침내 이로 인해 공인되고 확정되어, 중국과 대등하게 되었다. 다시 말하면, 비단 중국의 ‘종주권’을 반으로 나눠 저들과 공유하고, 또 중국이 스스로 격을 낮춰 그 ‘종주권’을 포기하게 했을 뿐 아니라, 조선이 독립국의 반열에 들도록 한 것이다. 예전에 우리나라 사람들이 이 교섭을 논할 때 그래도 리훙장이 적절히 대응했다고 했지만, 어찌 그가 일본인에게 이처럼 농간을 당했는지 알았겠는가?〉(〈論韓國裁判制度〉, 《외교보》 광서 33년 10월 15일)

‘조공책봉 관계’의 재해석

‘종주권’ 담론이 공식 역사 서술로서 학술적 외양을 갖추기 시작한 것은 1930년대의 일이었다. 당시 중국에서는 1931년 만주사변 이후 항일민족주의의 고조와 근대 역사학의 방법론 및 제도의 수용을 계기로 근대사 또는 근대외교사 분야가 독립적 학문 영역으로 자리 잡아가고 있었다. 그 내용은 대체로 아편전쟁 이후 열강의 침략과 청 조정의 무능한 대응을 강조하는 한편, 옛 변강(邊疆)과 조공국의 상실 과정을 상세하게 서술했는데, 특히 류큐(琉球·오키나와)와 타이완(臺灣), 그리고 마지막 조공국인 조선을 상실하기까지의 청일교섭과 청일전쟁의 경위를 서술하는 것이 주요 테마였다.

이 과정에서 ‘종주권’은 중국 근대사 서술의 핵심 키워드가 되었다. 본래 조공책봉(朝貢冊封) 관계는 의례적(儀禮的)인 성격의 것으로, 중국은 주변국이 번잡한 의례 절차를 준수하는 한 그 정치적 자주를 보장하고 내정과 외교 문제에 간여하지 않는 것이 원칙이었다. 명분상의 위계 관계를 자발적으로 설정함으로써 중국의 황제는 천하를 다스릴 수 있는 자질인 덕(德)을 과시하고, 주변국은 압도적 대국인 중국과의 평화적 관계를 유지하면서 그 선진문화를 수용한 것이다.

그런데 ‘종주권’ 개념이 역사 서술에 들어오면서 전통적 조공책봉 관계의 의미가 재해석되기 시작했다.

그 첫 번째 변화는 중국과 주변국 사이의 관계가 마치 가족관계처럼 실제 이상으로 평화적이고 조화로운 것처럼 묘사된 것이다.

두 번째 변화는 과거 중국에 언제든 주변국에 개입할 수 있는 정당한 권리가 있었던 것으로 상정된 것이었다.

“中, 아무리 작은 일도 간섭할 권리 있어”

후자는 20세기 초 일본의 ‘종주권’ 담론의 영향을 받은 것인데, 그럼에도 불구하고 이는 아버지와 형이 자식과 동생에 대해 지는 가부장적(家父長的) ‘의무’로 분식(粉飾)되었다. 다음 인용문은 각각 중국 근대 외교사학의 태두(泰斗)로 평가받는 장팅푸(蔣廷黻·1895~1965년)와 그 제자 샤오쉰정(邵循正·1909~1972년)의 글로, 한중관계의 실제가 ‘종주권’이라는 프리즘을 거치면 어떤 굴절된 상(像)을 만들어내는지 보여준다.

〈봉신국(vassal state)에 내부 문제가 발생하거나 외국의 침략이 있을 때 종주국은 도와줄 의무가 있다. 그 외에 나머지는 모두 한국에 맡겨졌다. 그러한 관계는 서양에서 형성된 국제관계 시스템에 부합하지 않는다. 조공국을 거느린 중국은 중국을 큰형과 같이, 조공국들을 동생처럼 삼아 한 가족을 형성했다. 이 시스템은 그것이 조직된 역사적 상황에서 충분히 잘 작동했다. 그러나 19세기 중반 그 역사적 상황은 영원히 사라졌다.〉(〈Sino-Japanese Diplomatic Relations, 1870~1894〉, 1933년)

〈그 나라의 아무리 작고 미미한 일이라도 중국은 더 간섭할 수 있고, 중대한 일이라도 문제 삼지 않을 수 있다. 그래서 이를 따지자면, 번국(藩國)의 군사·외교·행정·재정, 심지어 풍속·관습까지도 중국이 임의로 간섭할 수 있다. 중국이 잠시 간섭하지 않는 것이 중국의 근본적 간섭의 권리가 없다거나 권리를 포기했다고 말할 수 없다.〉(《中法越南關係始末》, 1935년)

중국에서 되살아나는 ‘종주권’

2019년과 2020년 중국 정부는 가오중(高中·한국의 고등학교에 해당)에서 사용할 국정 역사 교과서 《중외역사강요(中外歷史綱要)》상·하권을 각각 발표했다. 이 중 자국사에 해당하는 상권에서는 명·청 시기 주변국과의 관계를 종번관계(宗藩關係)라는 개념으로 서술하고 있다. 여기서 ‘종번’이란 물론 ‘종주국과 번속국(藩屬國)’을 뜻한다. ‘종번’이라는 말은 본래 천자로부터 분봉(分封)을 받은 종실(宗室)의 제후를 가리키는 것이었다. 따라서 ‘종번관계’라는 말도 ‘종주국’ 개념이 생긴 뒤에 만들어진 근대의 산물이다.

〈경제·문화의 발전 정도의 차이로 인해 명·청 시기 중국과 주변국 사이에 ‘종번관계(宗藩關係)’라고 부르는 일종의 국가관계 체계가 형성되었다. 주변의 작은 국가들은 명·청 조정에 ‘납공칭신(納貢稱臣)’을 하여 명·청 황제의 책봉을 받고 명·청 황제의 연호를 사용했다. 종주국은 번속국의 내정에 간섭하지 않았다. 이러한 종류의 관계는 무력으로 형성된 것이 아니었다.〉(《中外歷史綱要》 上)

더욱이 중국의 모든 고등학생은 전근대 한중관계를 ‘종주권’ ‘종주국’, 그리고 ‘종번관계’라는 틀로 학습하고 있다.

하지만 지금까지 살펴본 것처럼 이들 개념은 근대의 발명품이다. 이처럼 후대(後代)에 만들어진 개념으로 과거의 역사를 재단하는 것은 비역사적 접근일 수밖에 없다. 더욱이 이 개념들은 모두 영국과 일본 제국주의로 인해 발생한 것으로, 여기에는 결코 과거의 사실(史實)들이 환원되지 않은 근대 제국주의적 의미 요소가 은연중에 내포돼 있다.

“중국은 본래 한국에 대해 ‘종주권’을 가졌지만 이른바 백년국치(百年國恥)를 거치며 이를 상실했다”는 역사관을 가진 중국인들이, 장래에도 한반도 문제에 적극적으로 개입하는 것은 자국의 정당한 권리이자 윤리적 의무라고 믿을 가능성을 우려한다면 이는 기우(杞憂)일까.⊙

본래 ‘종주(宗主)’란 사당에 들어가는 신주(神主)나 이를 모시는 일족(一族)의 적장자(嫡長子) 또는 종가(宗家)를 가리키는 말이었다. 또는 한 분야에서 탁월한 권위가 있어서 뭇사람이 숭모하는 대상을 뜻했다.

따라서 전근대 시기에 살던 사람이 ‘종주권’과 ‘종주국’ 등의 말을 듣는다면 이를 몹시 낯설게 여겼을 것이다. 그들에게 친숙한 말은 ‘상국(上國)’ ‘상방(上邦)’ 같은 것이었다. 비근한 예로, 갑신정변(甲申政變)의 사후 처리를 위해 톈진(天津)에서 리훙장(李鴻章)을 만난 이토 히로부미(伊藤博文)는 조선에 대해 청국(淸國)이 주장하는 권리를 ‘종주권’이 아니라 ‘상국권(上國權)’ 또는 ‘상국의 권리(上國ノ權利)’라고 불렀다.

‘suzerainty’ 개념의 출현

|

| 1878년 산스테파노 조약 체결 모습. 19세기 오스만튀르크 제국의 해체 과정에서 ‘종주권’ 개념이 등장했다. |

원래 이 말은 유럽 중세(中世) 봉건제에서 봉토(封土)의 분급(分給)과 재분급으로 인해 발생한 영주(領主)들 간의 특수 관계에서 유래한 것으로, 19세기 들어 콘스탄티노플 조약(1800년)을 시작으로 에디르네 조약(1829년), 산스테파노 조약(1878년) 등에 포함되면서 완전히 새로운 의미를 갖는 국제법 용어가 되었다.

한때 북아프리카와 서아시아, 그리고 동남부 유럽에 이르기까지 3개 대륙에 걸쳐 광대한 영역을 자랑하던 오스만 제국은 17세기 후반부터 쇠퇴하기 시작하여 19세기 중엽에는 ‘유럽의 병자(the sick man of Europe)’라는 조소(嘲笑)를 받는 지경에 이르렀다. 특히 오스만 제국의 약세를 틈타 발칸반도로 남하(南下)하려는 러시아 세력의 움직임은 영국과 프랑스에 큰 위협이 되었다.

이에 유럽 열강은 오스만 제국의 급격한 붕괴가 국제질서 전반에 미칠 악영향을 우려하여, 또는 러시아 세력의 팽창을 막으려는 전략적 고려에서 그 판도에서 떼어낸 국가들에 자주권을 부여하는 한편, 오스만에는 ‘suzerainty’라는 명목상의 권위를 남겨둔 것이다. 그러한 국가에는 세르비아(1815~1878년), 이집트(1867~1914년), 불가리아(1878~1909년), 동루멜리아(1878~1885년), 키프로스(1878~1914년), 카타르(1872~1913년) 등이 있었는데, 이들에겐 ‘봉신국(vassal state)’이라는 고색창연한 이름의 국제적 지위가 주어졌다.

‘다른 나라에 의존하는 半主國’

19세기 서구 열강의 지리적 팽창은 비단 오스만 제국의 영토에만 국한되지 않았다. 아편전쟁 이후 동아시아까지 세력 범위를 넓힌 서구 열강은, 청 제국과 그 주변의 조공국(朝貢國) 및 속지(屬地)에도 ‘suzerainty’ 개념을 적용했다. 이들 전통적 제국은, 정해진 영토 내에서 균질적이고 배타적인 주권을 행사하는 서구 근대국가와 달리, 황제 또는 술탄의 보편적 권위 아래 중층적 통치 구조를 갖는다는 점에서 서로 유사하다고 여겨졌던 것이다.

조선·베트남과 같은 청의 조공국들은 일반적으로 ‘봉신국’으로 분류됐다. 이들 국가는 일종의 반(半)주권국으로서 비록 온전한 국제법인격은 갖지 못하나, 수호통상조약을 체결할 수 있는 대외적 자주성만큼은 인정되었다. 이러한 정책을 통해 서구 열강은 동아시아의 주변국이 국제사회(Family of Nations)에 들어와 주권국의 완전한 권리를 주장하는 부담을 피하면서도 조약상의 권리를 통해 무역과 전략적 이득을 취한 것이다.

한편 청의 입장에서도 ‘suzerainty’는 최소한의 위신을 유지하게 함으로써 판도의 상실로부터 오는 충격을 완화해주었으며, 상황에 따라선 ‘봉신국’의 내정간섭을 위한 국제법적 근거로 활용되었다. 조선이 조일수호조규(1876) 및 조미수호통상조약(1882)의 체결을 시작으로 여러 서양 국가와 근대적 조약을 체결했는데도 그 국제적 지위가 여전히 유동적이었던 데는 이러한 이유도 있었다.

19세기 중엽부터 서양의 국제법 서적과 외교문서에 ‘suzerainty’라는 단어가 자주 보이지만, ‘종주권’이라는 번역어가 등장하기까지는 아직 시간이 더 필요했다. 예를 들어 1864년 청 동문관(同文館)에서 번역·출간한 동아시아 최초의 국제법 서적 《만국공법(萬國公法)》에서는 원문의 ‘suzerainty’라는 단어는 번역하지 않고, ‘vassal state’는 “다른 나라에 의존하는 반주국(半主之國 依於他國者)” “타국의 명을 듣는(聽命於他國)”과 같은 식으로 의미를 풀어서 썼다. 일본도 사정은 크게 다르지 않아서, 외교문서와 국제법 서적에서 ‘종주권’이라는 단어는 보이지 않으며 문맥에 따라 다양한 용어가 사용되었다. 이러한 현상은, 본래 오스만 제국과 그 속령 간의 특수한 관계를 규정하기 위해 창안된 ‘suzerainty’ 개념에 대해 동아시아인들이 그다지 주목하지 않았음을 의미한다.

제2차 보어전쟁 계기로 ‘suzerainty’ 주목받아

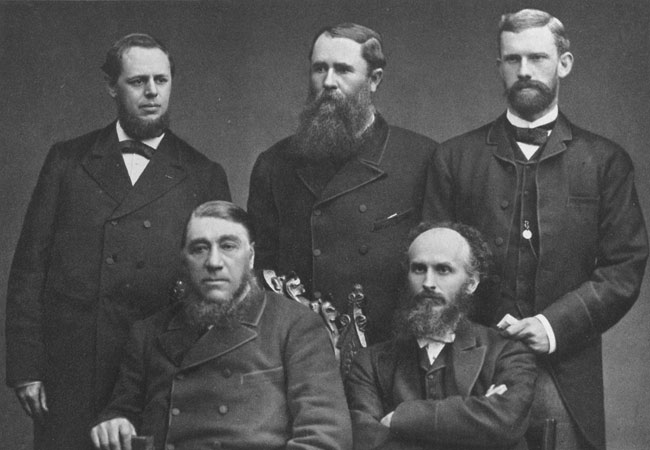

|

| 1883년 런던협약 체결 시의 트란스발 대표단. 이 협약에서 ‘종주권’ 개념은 삭제되었으나, 후일 영국은 계속 ‘종주권’을 고집했다. |

이보다 앞서, 제1차 보어전쟁(1880~1881년)에서 패배한 영국은 트란스발공화국과 프레토리아 협약(Pretoria Convention, 1881년 8월 3일)을 체결하고 그 자치를 승인하였다. 이 협약의 전문에는 영국 여왕의 ‘suzerainty’가 규정돼 있었다. 이는 영국 여왕이 대군주(overlord)의 상징적 지위를 가짐을 뜻하는 수사(修辭)에 지나지 않았고, 따라서 법적이라기보다는 정치적 규정에 가까웠다.

그럼에도 불구하고 이는 트란스발의 불완전 주권을 상징하는 것이었으므로, 2년 후 양국은 다시 런던협약(London Convention, 1883년 2월 27일)을 체결하여 트란스발의 국제적 지위를 다시 조정하면서 이 용어를 삭제하는 데 합의했다.

트란스발에 비교적 우호적이었던 두 개의 협정은 영국이 남아프리카에서 유일한 패권국(覇權國)으로 군림하고, 트란스발이 내륙에 갇힌 빈곤하고 약한 국가로 존재하는 국면에서 이뤄진 것이었다. 하지만 1885년 비트바테르스란트(Witwatersrand)와 요하네스버그(Johannesburg)에서 세계 최대의 금광이 발견되면서 형세가 급격히 변했다. 1898년까지 트란스발은 전 세계 금 생산량의 27%, 1914년까지 40%를 산출하는 최대의 금 수출국이 되었다. 게다가 일확천금을 노린 오이틀란데르(Uitrlander, ‘outlander’의 의미)가 전 세계에서 몰려들고, 트란스발의 경제적·전략적 가치가 상승하면서 남아프리카에서의 영국의 지위가 흔들리기 시작했다. 그중에서도 철혈재상 비스마르크의 사임 이후 ‘세계정책(Weltpolitik)’을 선언한 독일 제국은 가장 위협적인 도전국으로 여겨졌다.

그러자 영국은 런던협약에서 ‘suzera inty’가 명시되지 않은 것이 곧 그 폐기를 의미하는 것이 아니라고 주장하면서, 이미 사문화(死文化)된 이 규정을 근거로 트란스발의 내정에 대한 간섭과 영향력 강화를 시도했다. 그러나 이는 무리하고 자의적(恣意的)인 해석에 지나지 않았다.

일본도 트란스발 사건 계기로 관심

하지만 이 사건을 계기로 ‘suzera inty’의 의미 자체가 변하기 시작했다. 즉 본래 오스만 및 청 제국에서 분리된 반(半)주권국의 기원과 국제법인격을 논하기 위해 만들어진 국제법적 개념이, 당대의 최강국인 대영제국의 국가 실행에 따라 근대 제국의 간접적 지배 형식을 뜻하는 국제정치적 개념으로 전화(轉化)한 것이다. 이전에도 영국과 프랑스가 각각 인도의 토후국 및 아프리카 소국들과 맺은 조약에서 상징적 의미로 ‘suzerainty’를 명시한 사례가 없지 않았다. 그렇지만 영국과 트란스발공화국 간의 ‘suzerainty’를 둘러싼 논쟁은, 전쟁으로 이어졌을 뿐 아니라 백인 국가 간의 분쟁이라는 점에서 다른 사례와는 비교가 되지 않을 정도로 큰 주목을 받았다.

일본의 국제법학자들도 이러한 정세를 예민하게 관찰하고 있었다. 국제법학자라고는 하지만, 서양 대학에서도 아직 국제관계학과가 정식으로 설치되기 전이었다. [처음 국제관계학과가 설치된 것은 1919년 영국 웨일스대학교(University of Wales)의 에버리스트위스(Aberystwyth)대학으로 알려져 있다.] 따라서 국제법학자와 오늘날 의미에서의 국제정치학자 간의 경계는 아직 불분명한 상황이었다.

어쨌든 1898년에 창간된 일본 최초의 외교 및 국제관계 전문 월간지 《외교시보(外交時報)》를 살펴보면, ‘종주권’이라는 단어는 1899년 10월 10일 발행된 제21호의 〈트란스발 사건〉이라는 기사에서 처음 등장한다. 트란스발과 오렌지 자유국이 영국에 선전포고를 단행함으로써 제2차 보어전쟁이 발발하기 불과 하루 전의 일이었다.

이 뒤로 ‘종주권’은 제2차 보어전쟁과 관련한 기사에서 간혹 사용됐다. 필자가 조사한 바로는 위의 사례가 동아시아의 국제법 또는 국제정치학계에서 이 용어를 쓴 최초의 사례였다.

‘종주권’이라는 말 출현한 지 한 달 만에 중국 전파

또한 최근 발표된 연구에 따르면, 중국의 언론에서도 ‘종주권’이 처음 등장한 것은 1899년 11월 21일 자 《청의보(淸議報)》의 〈영국과 트란스발의 주권 문제(英國杜國之主權問題)〉라는 기사였다고 한다. 《청의보》는 청 말의 유명한 사상가이자 언론인 량치차오(梁啓超)가 일본 요코하마에서 발행한 신문이었다. 《외교시보》에서 ‘종주권’이라는 말이 처음 출현한 지 불과 한 달 만에 중국에까지 신속하게 전파된 양상을 확인할 수 있다.

요컨대 ‘종주권’ 개념의 발생은 제2차 보어전쟁의 발발을 배경으로 한 것이었다. 당시 영국 식민상 조지프 체임벌린(Joseph Chamberlain)과 수상 솔즈베리(Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury) 등 제국주의자들은 프레토리아 협약에 명시된 ‘suzerainty’를 근거로 트란스발에 그 대외적 주권의 통제와 심지어 내정에까지 자의적으로 개입할 수 있는 영국의 우월한 지위를 주장했다. 그리고 이와 같은 최강대국 영국의 국가 실행은 이전까지 상징적 수사에 지나지 않던 ‘suzerainty’에 실질적 의미를 부여하는 결과로 이어졌다. 따라서 바로 이 시점에 등장한 ‘종주권’이라는 말은, 비유럽 국가에 대해 ‘주권’을 주장하지 않으면서도 광범위한 통제를 행사하는 유럽 제국주의 열강의 통치전략 또는 그 양상을 묘사하기 위해 채택된 용어였다고 할 수 있다.

‘종주권’이 제2차 보어전쟁 당시 영국의 국가 실행을 설명하는 용어로 국제법학계에 등장했지만, 곧바로 사람들의 입에 널리 오르내린 것은 아니었다. 이 말은 러일전쟁에서의 승리와 을사보호조약(제2차 한일협약, 1905년 11월 17일)의 체결로 대한제국이 현실적으로도 법적으로도 완전히 일제(日帝)의 세력권에 편입된 시점에 이르러 비로소 언론을 통해 유행하기 시작했다.

을사조약 이후 ‘종주권’이란 말 유행

|

| 을사조약 당시의 이토 히로부미. 그 옆은 조선주차군사령관 하세가와 요시미치. |

〈이번의 협약(을사보호조약-인용자)으로 마침내 일본은 명의상, 그리고 사실상 완전히 한국에 대해 ‘종주권’을 행사하게 된 것이다.… 이 ‘종주권’을 확립함과 동시에 일본이 한국 황제의 존엄과 그 황제의 안태(安泰)를 보증하는 것은 사족(蛇足)인 듯하지만, 상당히 필요하다.〉(《다이요》 제11권 16호)

같은 시기 여러 언론에서 ‘종주권’이라는 단어가 분출(噴出)했다. 예를 들어 《고베신문(神戶新聞)》에는 러일전쟁의 결과 포츠머스 조약(1905년 9월 5일)의 체결로 대한제국에 대해 ‘우월권’을 확립한 일제는, 이제 국제법상 공인되는 보호조약까지 체결함으로써 명실상부하게 ‘종주권’을 확립했다는 기사가 실렸다(〈종주권 확립〉, 1905년 11월 19일).

이처럼 엄밀한 법적 검토 없이 언론에서 갑자기 ‘종주권’이라는 말이 남용되는 현상에 대해, 일본의 대표적 국제법학자 중 한 명인 아리가 나가오(有賀長雄)는 이를 비판하는 글을 《외교시보》에 싣기도 했다(〈보호국론을 저술한 이유〉, 《외교시보》 제5권 2호, 1906년 2월).

포츠머스 조약에는 ‘종주권’ 표현 없어

|

| 러일전쟁 후 체결된 포츠머스강화조약에서는 일본이 한국에서 ‘우월한 정치·군사·경제 이해관계를 가진다’고 규정했다. |

이 같은 현상은 대한제국과 마찬가지로 망국(亡國)의 위기의식을 느끼고 있던 청국 언론에서도 나타났다. 예를 들어 홍콩에서 발행한 《향항화자일보(香港華字日報)》에는 포츠머스 회담에서 일본이 대한제국에 대한 ‘종주권’을 요구했다는 기사가 실리는가 하면(〈日俄和議條款傳聞〉, 광서 31년 7월 10일), 중국 최초의 외교 문제 전문지인 《외교보(外交報)》에는 일본은 한국의 ‘종주국’이므로 그 내정 개선을 요구하는 것은 당연한 권리라는 논설이 게재됐다(〈論韓國裁判制度〉, 광서 33년 10월 15일).

사실 대한제국에 대한 일본의 권리를 규정한 포츠머스 조약 제2조엔 ‘종주권(suzerainty)’이라는 용어가 없으며, 단지 “우월한 정치·군사·경제적 이해관계(paramount political, military and economical interests)”의 인정만 규정됐을 뿐이다.

여기서도 알 수 있듯이, 이 시기 ‘종주권’과 관련된 논의는 언론을 통해 유포된 일종의 대중 담론으로서 그 의미가 부정확한 면이 없지 않았다. 하지만 종주권 이론 자체가 비유럽국가에 대한 차별과 배제의 산물이며, 또한 일관된 논리 없이 단지 유럽 열강의 국가 실행을 사후적으로 정당화하는 측면이 강했음을 고려하면 그 학술적 엄밀성을 논하는 것이 오히려 무색해진다.

‘상실한 전통적 권리’

처음에 ‘종주권’이라는 번역어가 어떤 경위와 의도로 만들어진 것인지는 확인하기 어렵다. 다만 이 번역어의 출현이 제2차 보어전쟁과 관계가 있음을 감안하면 ‘주권 상위의 권리(宗+主權)’의 형태로 이뤄진 조어(造語)였을 가능성이 있다. 이와 유사한 사례로, 1877년 일본 사법성(司法省)에서 독일 국제법학자 어거스트 헤프터(August Wilhelm Heffter)의 저서를 번역한 《해씨 만국공법(海氏 萬國公法)》에서는 원문의 ‘suzeraineté’를 독일어 ‘hoheit’와 구분하여, 전자를 ‘최상권(最上權)’, 후자를 ‘상권(上權)’이라고 번역한 전례도 있었다.

그런데 이 글의 서두에서 언급한 것처럼, ‘종주권’ 자체는 근대에 이르러 만들어진 신조어지만, ‘종주’는 이미 오래전부터 동아시아에서 있던 말이었다. 따라서 ‘종주권’은 원래 의도와 무관하게 일족의 적장자를 뜻하는 ‘종주가 갖는 권리(宗主+權)’의 의미로 해석될 여지가 있었다. 이는 국제관계를 가족관계의 확장이자 유비(類比)로 관념해온 동아시아의 전통적인 국제질서관과 일정한 친연성(親緣性)이 있었다. 이에 따라 청국 언론은 ‘종주권’이라는 말이 유행한 것과 거의 동시에 이를 일제에 상실한 자신들의 전통적 권리로 설정하는 담론을 퍼뜨리기 시작했다.

〈이 조약(1885년 톈진조약-인용자) 이후 일본인들이 조선에 대해 획득했던 간섭권이 마침내 이로 인해 공인되고 확정되어, 중국과 대등하게 되었다. 다시 말하면, 비단 중국의 ‘종주권’을 반으로 나눠 저들과 공유하고, 또 중국이 스스로 격을 낮춰 그 ‘종주권’을 포기하게 했을 뿐 아니라, 조선이 독립국의 반열에 들도록 한 것이다. 예전에 우리나라 사람들이 이 교섭을 논할 때 그래도 리훙장이 적절히 대응했다고 했지만, 어찌 그가 일본인에게 이처럼 농간을 당했는지 알았겠는가?〉(〈論韓國裁判制度〉, 《외교보》 광서 33년 10월 15일)

‘조공책봉 관계’의 재해석

‘종주권’ 담론이 공식 역사 서술로서 학술적 외양을 갖추기 시작한 것은 1930년대의 일이었다. 당시 중국에서는 1931년 만주사변 이후 항일민족주의의 고조와 근대 역사학의 방법론 및 제도의 수용을 계기로 근대사 또는 근대외교사 분야가 독립적 학문 영역으로 자리 잡아가고 있었다. 그 내용은 대체로 아편전쟁 이후 열강의 침략과 청 조정의 무능한 대응을 강조하는 한편, 옛 변강(邊疆)과 조공국의 상실 과정을 상세하게 서술했는데, 특히 류큐(琉球·오키나와)와 타이완(臺灣), 그리고 마지막 조공국인 조선을 상실하기까지의 청일교섭과 청일전쟁의 경위를 서술하는 것이 주요 테마였다.

이 과정에서 ‘종주권’은 중국 근대사 서술의 핵심 키워드가 되었다. 본래 조공책봉(朝貢冊封) 관계는 의례적(儀禮的)인 성격의 것으로, 중국은 주변국이 번잡한 의례 절차를 준수하는 한 그 정치적 자주를 보장하고 내정과 외교 문제에 간여하지 않는 것이 원칙이었다. 명분상의 위계 관계를 자발적으로 설정함으로써 중국의 황제는 천하를 다스릴 수 있는 자질인 덕(德)을 과시하고, 주변국은 압도적 대국인 중국과의 평화적 관계를 유지하면서 그 선진문화를 수용한 것이다.

그런데 ‘종주권’ 개념이 역사 서술에 들어오면서 전통적 조공책봉 관계의 의미가 재해석되기 시작했다.

그 첫 번째 변화는 중국과 주변국 사이의 관계가 마치 가족관계처럼 실제 이상으로 평화적이고 조화로운 것처럼 묘사된 것이다.

두 번째 변화는 과거 중국에 언제든 주변국에 개입할 수 있는 정당한 권리가 있었던 것으로 상정된 것이었다.

“中, 아무리 작은 일도 간섭할 권리 있어”

|

| 중국의 외교사학자 장팅푸. |

〈봉신국(vassal state)에 내부 문제가 발생하거나 외국의 침략이 있을 때 종주국은 도와줄 의무가 있다. 그 외에 나머지는 모두 한국에 맡겨졌다. 그러한 관계는 서양에서 형성된 국제관계 시스템에 부합하지 않는다. 조공국을 거느린 중국은 중국을 큰형과 같이, 조공국들을 동생처럼 삼아 한 가족을 형성했다. 이 시스템은 그것이 조직된 역사적 상황에서 충분히 잘 작동했다. 그러나 19세기 중반 그 역사적 상황은 영원히 사라졌다.〉(〈Sino-Japanese Diplomatic Relations, 1870~1894〉, 1933년)

〈그 나라의 아무리 작고 미미한 일이라도 중국은 더 간섭할 수 있고, 중대한 일이라도 문제 삼지 않을 수 있다. 그래서 이를 따지자면, 번국(藩國)의 군사·외교·행정·재정, 심지어 풍속·관습까지도 중국이 임의로 간섭할 수 있다. 중국이 잠시 간섭하지 않는 것이 중국의 근본적 간섭의 권리가 없다거나 권리를 포기했다고 말할 수 없다.〉(《中法越南關係始末》, 1935년)

중국에서 되살아나는 ‘종주권’

|

| 《중외역사강요》 |

〈경제·문화의 발전 정도의 차이로 인해 명·청 시기 중국과 주변국 사이에 ‘종번관계(宗藩關係)’라고 부르는 일종의 국가관계 체계가 형성되었다. 주변의 작은 국가들은 명·청 조정에 ‘납공칭신(納貢稱臣)’을 하여 명·청 황제의 책봉을 받고 명·청 황제의 연호를 사용했다. 종주국은 번속국의 내정에 간섭하지 않았다. 이러한 종류의 관계는 무력으로 형성된 것이 아니었다.〉(《中外歷史綱要》 上)

더욱이 중국의 모든 고등학생은 전근대 한중관계를 ‘종주권’ ‘종주국’, 그리고 ‘종번관계’라는 틀로 학습하고 있다.

하지만 지금까지 살펴본 것처럼 이들 개념은 근대의 발명품이다. 이처럼 후대(後代)에 만들어진 개념으로 과거의 역사를 재단하는 것은 비역사적 접근일 수밖에 없다. 더욱이 이 개념들은 모두 영국과 일본 제국주의로 인해 발생한 것으로, 여기에는 결코 과거의 사실(史實)들이 환원되지 않은 근대 제국주의적 의미 요소가 은연중에 내포돼 있다.

“중국은 본래 한국에 대해 ‘종주권’을 가졌지만 이른바 백년국치(百年國恥)를 거치며 이를 상실했다”는 역사관을 가진 중국인들이, 장래에도 한반도 문제에 적극적으로 개입하는 것은 자국의 정당한 권리이자 윤리적 의무라고 믿을 가능성을 우려한다면 이는 기우(杞憂)일까.⊙