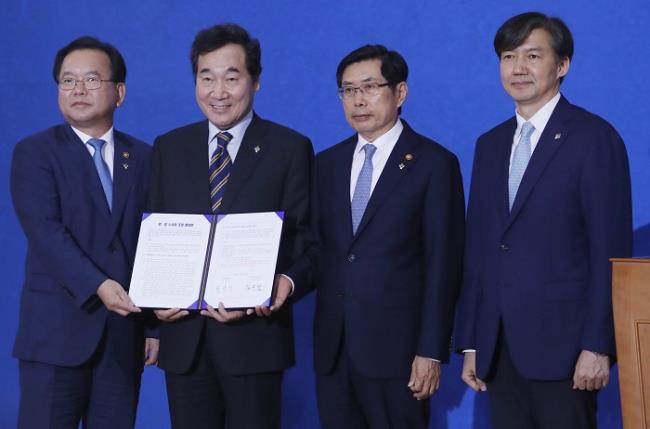

- 6월 21일 서울 종로구 정부서울청사 별관 국제회의장에서 열린 '검·경 수사권 조정 관련 담화 및 서명식'에서 참석자들이 합의문 서명 뒤 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김부겸 행정안전부 장관, 이낙연 국무총리, 박상기 법무부 장관, 조국 청와대 민정수석. 사진=뉴시스

이낙연 국무총리는 21일 오전 10시 서울 종로구 정부서울청사에서 ‘검경(檢警) 수사권 조정 합의문’ 관련 대국민 담화문을 발표했다.

검경수사권 조정 합의문에는 ▲검찰과 경찰의 상호 협력관계 설정 ▲경찰에 모든 사건에 대한 1차적 수사권·수사종결권 부여 ▲검사 또는 검찰청 직원에 대해 압수·수색·체포·구속영장 신청 시 검찰은 지체 없이 법원에 영장을 청구할 것 등 경찰의 자율성과 권한을 강화하는 내용이 담겼다.

검찰은 일부 특수사건(부패·경제·금융·증권·선거·군사기밀보호법·위증·증거인멸·무고 등 기타 사건)에 관해 ▲직접 수사권 ▲송치 후 수사권 ▲경찰 수사에 대한 보완수사요구권을 갖기로 했다. 기소권은 당연히 독점한다.

다만 검찰은 경찰이 이유 없이 보완수사요구에 불응하거나, 경찰이 수사권을 남용한다고 판단했을 때 ▲직무배제 및 징계 요구권 ▲송치 후 수사권 통제권도 갖는다. 동일 사건을 검사와 사법경찰관이 중복 수사할 경우 검사에게 우선적 수사권이 부여된다. 수사권의 일부가 경찰로 넘어옴으로써 경찰의 오랜 숙원이 해소됐다는 평가다.

검경수사권 조정을 둘러싼 갈등은 70여 년의 역사를 갖고 있다. 1945년 12월 미(美) 군정은 경찰에 수사권을, 검찰은 기소권을 갖도록 권한 분담을 추진했다. 12년 뒤인 1954년 2월 검찰에 수사권과 기소권을 모두 쥐여 준 지금의 ‘형사소송법’이 태동했다. 당시 경찰에 수사권을 독자적으로 부여하자는 논의가 있었으나 검사 출신인 엄상섭 의원과 한격만 검찰총장의 반대로 무산된 것으로 전해진다.

|

| 조국 청와대 민정수석이 6월 21일 서울 종로구 정부서울청사 별관 국제회의장에서 검·경 수사권 조정 관련 합의문 서명식 전 합의안 마련 진행 경과를 설명하고 있다. 사진=뉴시스 |

1962년 5차 개헌 당시 ‘검사에 의한 영장신청 조항’을 형사소송법과 헌법에 명시하면서부터 검경수사권 조정을 둘러싼 갈등이 시작됐다. 이후 경찰은 교통과 절도, 폭력 등 민생범죄를 비롯해 일부 수사권을 법으로 인정해 줄 것을 요구해 왔지만 번번이 검찰의 반대와 국민의 불신에 막혀 좌절됐다.

수사권 조정문제가 본격적으로 논의되기 시작한 시기는 20여 년 전 김대중 정부 때부터다. 검찰에 지나치게 권력이 집중돼 있다는 지적이 나오면서 이른바 ‘검찰개혁’ 논의가 시작됐다. 당시 김대중 전 대통령은 후보 시절 민생치안 관련 일부 범죄에 한해 경찰에 수사권을 주겠다고 공약했었다. 이른바 ‘자치경찰제’를 실시할 뜻을 내비치도 했다. 자치단체장이 지방경찰을 관할·감독한다는 게 골자였다. 이 제도가 실시되면, 국가기관인 검찰이 자치경찰을 수사 지휘하는 상황이 벌어져 앞뒤가 맞지 않는다는 지적이 일었다. 결국 이 역시 성사되지 못했다.

노무현 정부에서도 김대중 정부 때의 기류가 이어졌다. 참여정부 시절에는 어느 정도 논의가 진전되면서 한때 급물살을 타기도 했다. 노무현 전 대통령의 협조하에 2004년 ‘수사권 조정협의체’와 ‘수사권 조정 자문위원회’가 꾸려지면서 기대감이 일었지만 이 역시 검찰의 반대에 부딪혀 불발되고 말았다.

김대중·노무현 정부를 거치며 검찰과 경찰 간의 갈등이 본격화한 가운데 이명박 정부 시절인 2011년 국회 사법제도개혁특별위원회는 경찰의 독자적 수사 개시권을 명시한 형사소송법 개정안을 의결했다. 경찰이 원하던 완전한 검경수사권 조정안은 아니었지만, 이로 인해 김준규 당시 검찰총장이 사퇴하고 홍만표 대검찰청 기획조정실장 등 대검 검사장급 간부 전원이 사의를 표하며 강한 반발이 일기도 했다. 같은 해 건설현장 함바집 운영권 비리 의혹에 강희락 전 경찰청장이 연루되면서 경찰은 수사권 조정에 더 이상 적극적인 목소리를 낼 수 없게 됐다.

박근혜 정부의 이른바 국정농단 사건을 거치면서 검경 수사권 조정은 문재인 정부 들어 비로소 가속화됐다. 문 대통령은 19대 대선공약으로 검경수사권 조정을 내걸었다. 정부의 인수위원회 역할을 맡았던 국정기획위원회도 수사권 조정을 포함한 ‘국정운영 5개년 계획’을 발표했다. 당시 국정기획자문위원회는 경찰 등 권력기관 개혁안을 발표하면서 연말까지 수사권 조정안을 마련해 2018년부터 시행하겠다는 방침을 밝힌 바 있다.

문재인 정부 1년여 만인 이날 이낙연 국무총리는 대국민 담화문을 통해 ‘검·경의 상호협력과 견제’를 골자로 하는 수사권 조정안을 내놨다. 대통령 비서실과 법무부, 행정안전부로 구성된 3자 협의체가 11회 걸쳐 합의 끝에 나온 것이다.

아직 갈 길이 멀다는 지적도 나온다. ‘경찰에 대한 검찰의 간섭과 통제권은 남았지만 경찰은 여전히 검찰을 견제할 장치를 쥐지 못했다’는 것이다. 경찰의 숙원이었던 ‘영장청구권’이 이번에도 무산되면서 ‘유명무실론’까지 나온 것으로 전해진다. ‘경찰 비대화’를 우려하는 목소리도 일부 있는 것으로 알려졌다. 이낙연 총리 역시 “이 합의안이 완벽할 수 없다”며 “보완된 입법을 통해 제도화되길 소망한다”고 당부했다.

글=조성호 월간조선 기자