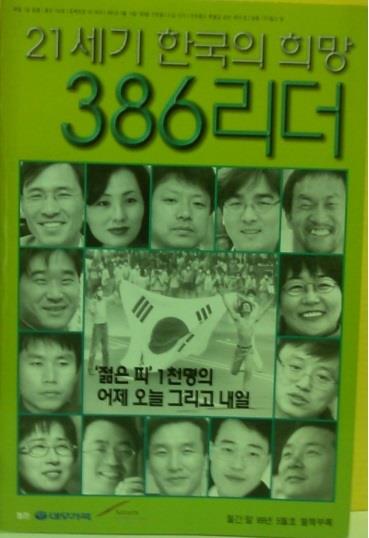

- 진보성향 월간지 ≪말≫지가 1999년 5월호에 낸 별책부록 ≪21세기 한국의 희망 386리더≫

내일(8월 17일) 발간하는 ≪월간조선≫ 9월호에는 진보성향 월간지 ≪말≫지가 1999년 5월호에 낸 별책부록 ≪21세기 한국의 희망 386리더≫라는 책을 소개하는 기사가 실렸습니다. 이 책은 인터넷상에서 “엄청난 예언서”라고 불리고 있습니다. 책이 촉망받는 386으로 소개한 이들 다수가 문재인 정부 핵심 요직에 진출했기 때문입니다. 이 별책부록을 기획한 것은 당시 ≪말≫지 취재부장이던 오연호씨 입니다. 오씨는 현재 인터넷 언론 ≪오마이뉴스≫ 대표이사입니다. 책에 대한 기사를 쓰면서 새롭고 흥미롭지만, 분량 문제 때문에 다루지 못한 부분들이 조금 됩니다. 온라인 기사를 통해, 미쳐 ≪월간조선≫ 지면에 담지 못한 내용을 소개하려 합니다.

첫 번째는 386세대 명칭의 유래입니다. 컴퓨터 성능을 구분하는 기준으로 쓰였던 386이, 어떻게 ‘30대로 80년대에 대학을 나온 60년대생들’을 칭하는 용어가 됐을까요. 책에는 이에 대한 설명이 자세히 나옵니다.

<지난 96년 11월 초순 늦은 밤 서초동의 한 인테리어 회사 사무실. 30대 대여섯명이 머리를 맞대고 한 카페에 대한 이름짓기를 하고 있었다. 이정우 변호사, 이왕준 ‘청년의사’ 대표, 김원재 MA 건설 대표, 한창민, 김종민. 그들은 30대 모임의 하나인 ‘열린공간30’의 주요 창립멤버들로 만남의 공간으로 활용한 카페를 ‘디자인’하고 있었다. 자장면에 고량주를 시켜먹으면서.

“386으로 하면 어때요? 우리 세대들이 30세로 80년대에 대학을 나온 60년대 출생들이잖아요. 그 앞 숫자를 모아 386.”

한창민씨(당시 디지털 조선일보 근무)의 제안이었다. 연세대 철학과 82학번인 그는 총학생회 기획부장 시절부터 기발한 아이디어로 유명했던 인물. 그러나 즉석 기각. 당시만 해도 숫자로 이름을 짓는 것은 익숙하지 않은 탓이었다. 대신 ‘동숭동에서’로 결정됐다. 그런데 96년 12월 7일 그 카페가 개업할 때부터 기각된 이름 386은 대중화되기 시작했다. 카페 대표를 맡았던 김종민(서울대 국문 83)씨의 말. “언론과 인터뷰 할 때 우리 카페를 ‘386들의 모임공간’이라고 했더니 그 뒤부터 386이란 말이 유행되더군요.” 김씨는 “그 용어는 분명히 한창민씨가 처음 만들어 낸 것”이라고 했다. 한창민씨에게 ‘저작권’이 정말 그에게 있는 거냐고 물어봤다. “내가 처음은 아니죠. 그 용어를 만든 건 인텔이니까(웃음). 그것에 약간의 패러디를 한 거죠.” 한씨는 그때 막 컴퓨터들이 펜티엄급으로 접어들고 있었다면서 386은 용량의 한계가 있지만 얼마든지 업그레이드 될 수 있는 가능성이 있었기에 그 이름이 마음에 들었다고 했다. 그러나 현재의 30대들은, 이른 학번은 한두 해 후면 30대들은, 이른 학번은 한두 해 후면, 40대로 접어든다. 386세대라는 이름도 업그레이드시켜야 한다. “우리가 486, 586이 될 때 사회적 퍼포먼스가 더 좋아져야겠죠.” 한씨는 ‘준비된 업그레이드’를 위해 요즘 연세대 언론홍보대학원에 다니고 있다.>

<지난 96년 11월 초순 늦은 밤 서초동의 한 인테리어 회사 사무실. 30대 대여섯명이 머리를 맞대고 한 카페에 대한 이름짓기를 하고 있었다. 이정우 변호사, 이왕준 ‘청년의사’ 대표, 김원재 MA 건설 대표, 한창민, 김종민. 그들은 30대 모임의 하나인 ‘열린공간30’의 주요 창립멤버들로 만남의 공간으로 활용한 카페를 ‘디자인’하고 있었다. 자장면에 고량주를 시켜먹으면서.

“386으로 하면 어때요? 우리 세대들이 30세로 80년대에 대학을 나온 60년대 출생들이잖아요. 그 앞 숫자를 모아 386.”

한창민씨(당시 디지털 조선일보 근무)의 제안이었다. 연세대 철학과 82학번인 그는 총학생회 기획부장 시절부터 기발한 아이디어로 유명했던 인물. 그러나 즉석 기각. 당시만 해도 숫자로 이름을 짓는 것은 익숙하지 않은 탓이었다. 대신 ‘동숭동에서’로 결정됐다. 그런데 96년 12월 7일 그 카페가 개업할 때부터 기각된 이름 386은 대중화되기 시작했다. 카페 대표를 맡았던 김종민(서울대 국문 83)씨의 말. “언론과 인터뷰 할 때 우리 카페를 ‘386들의 모임공간’이라고 했더니 그 뒤부터 386이란 말이 유행되더군요.” 김씨는 “그 용어는 분명히 한창민씨가 처음 만들어 낸 것”이라고 했다. 한창민씨에게 ‘저작권’이 정말 그에게 있는 거냐고 물어봤다. “내가 처음은 아니죠. 그 용어를 만든 건 인텔이니까(웃음). 그것에 약간의 패러디를 한 거죠.” 한씨는 그때 막 컴퓨터들이 펜티엄급으로 접어들고 있었다면서 386은 용량의 한계가 있지만 얼마든지 업그레이드 될 수 있는 가능성이 있었기에 그 이름이 마음에 들었다고 했다. 그러나 현재의 30대들은, 이른 학번은 한두 해 후면 30대들은, 이른 학번은 한두 해 후면, 40대로 접어든다. 386세대라는 이름도 업그레이드시켜야 한다. “우리가 486, 586이 될 때 사회적 퍼포먼스가 더 좋아져야겠죠.” 한씨는 ‘준비된 업그레이드’를 위해 요즘 연세대 언론홍보대학원에 다니고 있다.>

386세대라는 명칭을 고안해 낸 한창민씨는 디지털조선일보, 한겨레신문 뉴미디어국 미디어기획팀 팀장, 월간 CURO(큐로) 편집장, 딴지일보 편집장 이사, 한국인터넷기업협회 사무국장를 거쳐 현 오픈 넷 사무국장으로 있습니다. 오픈 넷은 인터넷 분야 전문 시민단체입니다. 최근 오픈 넷은 문재인 정부에 △정보통신망법상 임시조치 제도 개선 △청소년유해 매체물 차단수단 강제 폐지 △휴대폰 실명제 단계적 폐지(이상 방통위 소관) △통신심의대상 정보의 한정화 및 효율화(방심위 소관) △저작권 정책 개선(문화부 소관) 등의 정책을 제안했습니다.

이 책에는 한씨가 몸담았던 ‘딴지일보’의 대표인 김어준씨에 대한 내용도 있습니다. 김씨는 1968년 경남 진해에서 태어났다. 서울대학교를 세 번이나 낙방한 후 홍익대학교 전자공학과를 졸업했습다. 그는 대학 1학년 때부터 배낭여행을 시작, 졸업할 때까지 40여 개국을 다녔습니다. 대학 졸업 후인 1995년 포스코 해외영업부에 근무하다가 8개월 만에 퇴사, 다시 세계 곳곳을 여행했습니다. 그는 배낭여행과 인터넷을 결합한 여행상품을 개발한 여행사를 차려 돈을 잘 벌었습니다. 여행 중 만난 입양아들을 소재로 한 다큐멘터리 영화로 영화제에서 수상하는 수완도 발휘했습니다. 하지만 1998년 국제통화기금(IMF) 사태로 사업이 망했습니다. 실업자 상태인 그는 심심풀이로 개인 홈페이지를 만들었습니다. 그게 바로 딴지일보 입니다.⊙

글=최우석 월간조선 기자