신생대 3기 末에서 4기 初에 화산활동으로 바다 속에서 솟아올라 형성된 울릉도는 행정구역상 경상북도 울릉군에 속한다.

강원도 묵호까지는 161km, 경상북도 포항까지는 217km이다. 경상북도 울진군 죽변과는 130.3km로 육지와 가장 가깝다. 울릉도는 전체 면적이 72.82km2로 울릉도 본도와 죽도, 독도 등 44개 섬으로 이뤄져 있다.

우산국(于山國), 우릉도(羽陵島), 무릉도(武陵島)에서 지금의 울릉도(鬱陵島)라고 불리는 이곳에 언제부터 사람들이 살아왔을까?

신비에 쌓인 섬, 울릉도.

저동 내수전리 고인돌

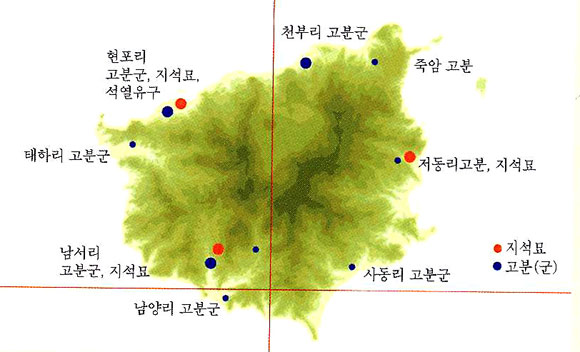

울릉도 고분 분포 지도.

1917년 일제 시대 도동항 전경.

1998년 서울대학교박물관에서는 울릉도 저동리와 천부리, 남서리에서 선사시대의 고인돌로 추정되는 3基의 유적을 발견했다.

이곳에서 무문토기, 붉은간토기, 갈판, 갈돌 등을 수습했다는 연구보고가 있다.

우리나라 고인돌이 기원前 1,200년 이전부터 축조되기 시작하여 기원前 3세기경 철기문화가 들어오면서 고인돌이 사라진 것과 유물들을 분석한 결과 기원前 4세기부터 울릉도에 사람들이 살아 왔다고 추정한다.

1917년 일제 강점기에 일본인 학자 도리이 류조(鳥居龍藏) 등이 울릉도 현포리, 천부리, 남양리, 남서리 등지에서 돌무지무덤들을 조사하고 유물을 채집했다. 현재 국립중앙박물관에 이 당시 채집한 유물과 유리 원판 사진들이 소장되어 있다.

1917년 현포리 전경.

1917년 당시 남양리 고분.

1917년 남서리 11호 고분.

1917년 남서리 고분群.

1947년 여름 한국산악회가 주최한 울릉도 학술조사단 일원으로 참가한 김원용(1922-1993) 박사가 처음으로 울릉에 산재한 고분들을 답사했다. 그 후 1957년 국립박물관 학예관 윤무병(85), 임천(1908-1965)과 함께 울릉도의 고분의 축조 방식과 출토 유물 등을 자세히 조사, 기록하였다.

1957년과 1963년 두 번에 걸친 국립박물관 연구팀이 울릉도의 고분을 조사 발굴에서 현포리와 남서리 일대의 87여基 고분들이 통일신라 이후에 조성된 것임을 밝혀냈다.

고분에서 출토된 토기와 동관(銅冠) 등 유물들이 통일신라 이후 것들로 신라나 동해안 지방에서 유입된 것들이었다.

울릉(鬱陵)이라는 명칭이 처음으로 등장하는 김부식의 삼국사기 신라본기에 보면 신라 지증왕13(513)년에 신라 하슬라州 군주인 이사부(異斯夫)가 우산국을 정복했다는 기록이 있다.

울릉도에 거대한 돌무지무덤을 축조할 만큼 문화가 융성하고 국가 형태로 존재할 만큼 많은 사람들이 살기 시작한 때가 통일신라 이후 6세기 중엽 이였다는 것이 증명됐다.

1917년 현포리 석주열(石柱列).

남서리 고분 답사에 나선 최병식(한국의 고고학 발행인)박사.

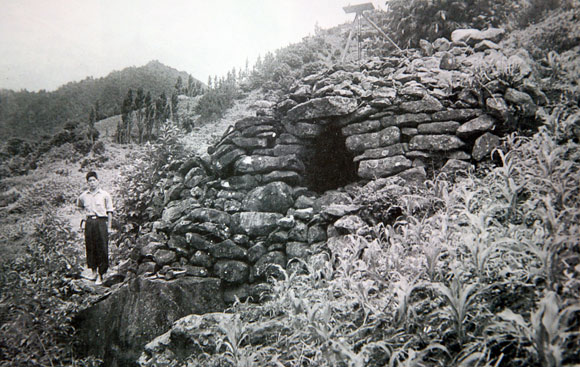

남서리 고분群(경북 기념물 제75호). 기단을 쌓고 봉분은 적토가 아닌 큰 장방형의 개석을 얹은 적석분(積石墳)이다. 입구의 전면을 수직으로 쌓았다.

울릉도에는 현포리에 38기, 천부리에 7기, 남서리에 37기, 남양리에 2기, 태하리에 2기, 사동리에 1기 등 총 87기의 고분이 조사됐다.

고종 19년(1882) 울릉도를 순찰한 이규원 검찰사의 ‘울릉도 검차일기’에도 대황토구미(지금의 태하동)에서 수십 기의 고분을 보았다는 기록과 현재 파괴된 고분이 많다는 점을 감안하면 울릉도에는 이보다 더 많은 수백基의 돌무지무덤들이 있었던 것으로 생각된다.

해안가 구릉이나 산록 경사면에 자리 잡은 울릉도 돌무지무덤은 석실의 길이가 10m에 이르는 것도 있지만 대부분 5-9m, 높이는 1.5-1.6m, 폭 1.2-1.5m 정도다. 석실 내부의 입구는 좁고 차차 넓어지면 후미로 갈수록 다시 좁아진다. 양 벽은 기울여 쌓은 뒤 천장돌을 올려 마무리를 하였다. 천정은 가운데 부분이 가장 높은 둥근 호상(弧狀)을 이루고 있다.

현포리 1호 고분 석실 내부. 모든 울릉도 고분들처럼 연도가 없다.

현포리 석주열(石柱列). 4개의 돌기둥이 세워져 있어 절터로 전해왔다. 시굴 조사 결과 제의를 위한 시설물로 추정된다.

천부리 1호분 발굴 당시 출토품들.

천부리 1호분에서 출토된 네 귀 달린 편병(偏甁).

울릉향토사료관內 고분 출토품들.

개척을 전후해서 일본인들이 고분을 모조리 뒤지고 무분별한 개간을 하면서 고분이 파괴되고 사라져 갔다.

다행히도 1998년 영남대학교 박물관은 그나마 온전한 천부리 2호분을 발굴하여 사각 병, 편병, 장군형병, 주름 무늬 병 등을 수습할 수 있었다. 이 유물들은 천부리 고분들이 다른 고분보다 뒤늦게 축조된 것임을 밝히기도 했다.

우리 땅 독도에 대하여 제대로 알려면 울릉도 곳곳에 흩어져 있는 옛사람들의 흔적들부터 유심히 살펴봐야 한다.