김영란법이 뜨겁다. 이 법으로 인한 경제적 피해수치까지 언론에 등장하고 있다. 특히 골프산업에 엄청난 피해가 예상되고 회원제 골프장 가격이 폭락할 것이라는 주장이 제기된다. 과연 김영란법은 악법일까?

김영란법 취지는 공감하나 이를 비판하는 논거를 살펴보자. 대가성 없는 접대에 대한 규제 남용 가능성이 제기된다. 이 문제는 사회상규에 의한 면책조항이 있기 때문에 크게 염려할 바는 아니라고 본다. 사법부가 좀 더 명확한 세부 판단기준을 마련하면 의외로 풀릴 수 있지 않을까.

그런데 대가성이 있든 없든, 접대라는 표현은 매우 부정적이다. 밥이나 술을 사는 쪽이나 얻어먹는 쪽이나 접대라는 말이 들어가면 뭔가 뒤가 구린 의미가 돼 버린다. 왜 그럴까. 어쩌면 접대는 한국사회의 부패와 상관관계가 깊을지 모른다. 사실 한국 경제발전 과정에서 정치권력과 경제권력이 서로 향유했던 접대문화는 한국부패의 고질적 원형이었다.

2000년 이전만 해도 접대를 빌미로 ‘고급 요정’ 에 출입하는 이들은 대개 정치인과 기업인들이었다. 이들은 서로가 서로를 필요로 하는 존재, 언제든지 불법과 매수가 가능한 존재였다. ‘요정정치’란 한국정치사에 중요한 매개변수로 작용했다. 언젠가 언론인 송건호는 “요정정치가 정치의 부패, 행정의 부패, 민주정치의 후퇴를 가져왔다”고 말했다.

심지어 요정 출입이 잦은 이들 치고 여성을 노리개로 삼지 않는 경우가 드물었고, 비밀리에 딴 살림을 차린 이도 많았다. 혼외자를 낳은 정치인, 기업인도 많았다. 모두 접대과정에서 생긴 흉한 부산물이었다.

19대 국회에서 더민주 홍종학 의원이 국세청으로부터 제출받은 법인 접대비 지출 현황을 분석했더니, 2010년부터 5년간 기업들이 유흥업소에 뿌린 돈은 총 6조원에 달했다. 기업들은 주로 룸살롱(62%)과 단란주점(17.1%)에서 법인카드를 많이 썼다. 또 국내 전체 기업(법인세 납부 기업 55만472개 업체)의 2014년 접대비는 1개 기업당 연간 1739만원이었다. 홍 전 의원은 “불필요하고 과다한 접대비 사용은 소비자인 국민에게 비용이 전가될 수 있다”며 “접대비가 낭비없이 사용되기 위해서는 접대비 실명제 도입이 필요하다”고 말했다.

어느덧 한국은 세계 경제 10대 강국이 됐다. 글로벌 시대와 디지털 시대에서 투명성과 청렴성, 블록체인과 같은 개방성과 공개성은 우리사회의 건강성을 좌우하는 잣대가 됐다.

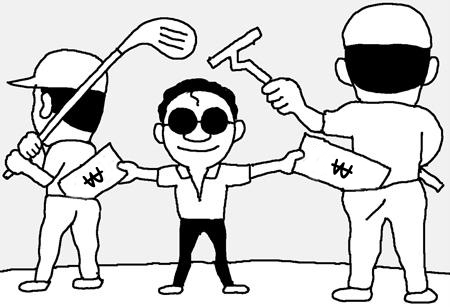

필자가 많은 관심을 갖고 있는 골프산업을 들여다보자. 골프산업은 한국의 산업화 과정에서 부적절한 접대문화를 끼고 발전해온 측면이 있다. 더는 음성적인 접대공간으로 비춰선 골프 대중화를 이뤄내기 어렵다. 골프는 선진국처럼 노령화시대 국민스포츠이자, 지역이나 소공동체의 건전한 사교장으로 자리매김할 수 있다.

골프산업은 김영란법을 통해 새롭게 변모할 채비를 하고 있다. 접대골프가 아닌 국민여가의 장으로 도약할 절호의 기회다. 차제에 김영란법이 가지는 참된 의미를 살리고, 공개와 투명성으로 나아가는 시대적 흐름에 발맞춰 골프산업이 문화산업으로 정착하는 긍정적인 계기로 삼기를 기대해본다.

<김승열 변호사(카이스트 겸직교수)>