|

『한국민족문화대백과사전』에는 ‘동국진체(東國眞體)’를 ‘18세기에 출현한 우리 고유의 서체(書體)’라 정의하고, 18세기 서예 분야에서 옥동 이서가 서법을 정립한 것이 원교 이광사에 이르러 완성되었다는 설명을 덧붙였다. 이 글을 쓴 집필자에게 질문을 던져본다. ‘우리 고유의 서체’는 무엇인가? ‘서법’과 ‘서체’는 같은 것인가 ‘서법 정립’은 구체적으로 어떤 행위를 말하는가? 이서가 정립한 것은 서법이고 이광사가 완성한 것은 서체라고 했다. 그렇다면 동국진체는 서법인가? 서체인가? 동국진체는 누구의 글씨인가? 동국진체를 제시할 수 있는가? 집필자는 이 중에 단 하나라도 답을 할 수 있는가?

이런 서술은 교과서에도 있다.

|

| ▲ 지학사 191쪽 |

이광사는 우리나라만의 독특한 서체인 동국진체를 완성하였고...(리베르스쿨, 188)서예에서는 우리의 정서와 감성을 표현한 이광사의 필체가 동국진체라 불리었고...(지학사, 190쪽)서예에서도 우리의 정서와 개성을 추구하는 단아한 글씨의 동국진체가 이광사에 의하여 완성되었다.(국정 국사, 국사편찬위원회가 편찬하여 2002~2011 사용)

여기서도 마찬가지 질문을 던진다. 우리 고유의 정서와 감성은 무엇인가? 서예로 우리 고유의 정서와 감성을 표현할 수 있는가? 이광사의 글씨에서 어떤 부분이 우리의 정서와 감성을 표현한 것인가? 이광사의 필체를 누가 동국진체라 불렀는가? 이광사가 완성한 동국진체의 실체는 있는가? 우리나라만의 독특한 서체는 무엇인가? ‘大雄寶殿’이란 네 글자에서 어떤 부분에 우리 고유의 정서와 감성이 표현되어 있는가? 단아한 글씨가 곧 동국진체인가? 의문은 꼬리에 꼬리를 문다.

이러한 의문에 대한 답을 얻기 위해 해당 출판사와 국사편찬위원회에 이광사가 완성한 동국진체를 제시하고, 이광사의 서예 중 어떤 부분이 우리의 정서와 감성을 추구하는 단아한 글씨인지 이해할 수 있도록 설명해 줄 것을 요구했다. 이에 대해 리베르스쿨은 ‘이광사는 많은 서체를 썼기 때문에 모든 글씨를 동국진체라 할 수 없고, 네모지고 반듯한 우리 서체의 맥을 계승한 것을 동국진체라 한다.’고 하였다. 이 답변대로라면 네모지고 반듯한 것이 우리 서체이고, 이광사의 많은 글씨 중에 네모지고 반듯한 것만이 동국진체라는 뜻이 된다. 학생들에게도 이렇게 가르치는지 궁금하다.

|

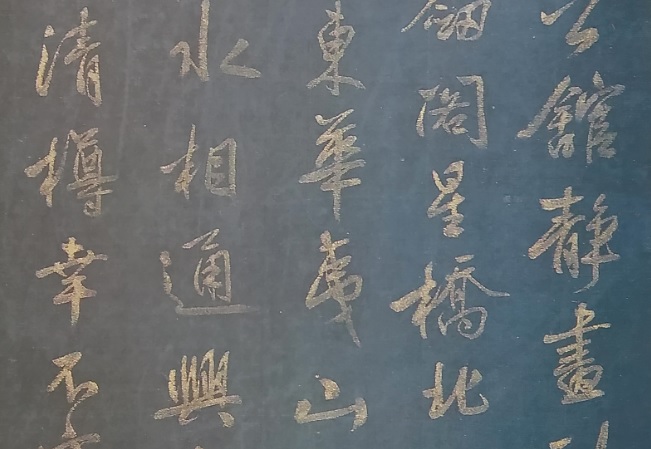

| 李匡師의 黃魯直詩(부분) |

지학사는 ‘동국진체라는 말은 옥동 이서의 글씨를 지칭하면서 나왔다. 동국진체에 대해 혼란이 있는 것은 사실이나 이는 아는 사람과 모르는 사람이 뒤섞여 있기 때문에 그런 것이고 잘 모르는 사람의 잘못된 글이 있다고 해서 동국진체라는 실체가 사라지는 것은 아니다.’라고 했다. 교과서에서는 이광사의 글씨가 동국진체라 불리었다고 서술하고 답변은 옥동 이서의 글씨를 지칭하는 것이라 했다. 집필자조차 오락가락이다. 그러면서 정작 혼란의 원인을 모르는 사람 때문이라고 하였다. 답변에서는 동국진체의 실체에 대한 확신이 있는 것 같으나 정작 그 실체는 끝내 제시하지 않았다.

국편에서도 국사 교과서의 동국진체 서술에 대해 설명을 하지 못하기는 마찬가지다. 다만, 거듭된 필자의 문제제기에 ‘동국진체는 근거가 부족한 측면이 있다.’는 답변을 했다. 이에, 근거가 부족하다면 일부는 근거가 있다는 뜻도 되기에 그 일부 근거라도 제시해 달라고 요구했으나 끝내 제시하지 않았다. 결국 국정이든 검정이든 교과서 집필자 어느 누구도 위 서술에 대한 설명을 하지 못한 것이다. 학생들이 공부하는 교과서에 실린 내용을 해당 교과서 집필자가 설명을 하지 못하는 어처구니없는 일이 벌어지고 있다.

답을 못하는 것은 당연하다. 동국진체는 최완수 실장이 초보적인 한문 문장을 오역(誤譯)함으로써 비롯된 근거 없는 용어이기 때문이다. 동국진체라는 네 글자는 옥동(玉洞) 이서(李漵:1662~1723)의 평생을 정리한 「행장초(行狀草)」에서 출발한다.

(옥동) 선생은 필법에서도 묘처(妙處)에 깊이 이르렀는데, 대체로 매산공(梅山公)이 연경에 사신으로 갔을 때 왕우군의 친필인 악의론을 사온 이후이다. 그러므로 선생은 실제 여기서 필력을 얻었다. 대자(大字)와 해서, 행서 초서가 모두 진정(眞正) 정체(正體)이니 글자가 크면 클수록 획이 더욱 웅걸하여 은구철삭(銀鉤鐵索)이 가로놓였으나 뒤섞이지 않고, 태산교악(泰山喬嶽)이 하늘에 우뚝 홀로 서있는 것과 같아서 기세는 웅장하고 체상은 엄정하여 나라 사람들이 이를 얻으면 글자마다 매우 보배롭고 소중히 여기며 옥동체(玉洞體)라 불렀으니, 동국(東國:조선)의 진(眞體)는 실로 선생이 시작하였으며, 그 후 공재 윤두서·백하 윤순·원교 이광사는 모두 그 뒤를 이은 사람인데, 원교는 일찍이 말하기를 ‘옥동의 필의론(筆議論)은 감히 도달할 수 없다’고 하였다.(先生於筆法亦深造其妙, 蓋梅山公使燕時, 購王右軍親筆樂毅論以來. 故先生實得力於此也. 大字與楷體與行書與窠草, 皆眞正正體. 而字愈大而畫愈雄傑, 如銀鉤鐵索, 橫而不錯, 泰山喬嶽, 竣天而特立, 氣勢雄壯, 體像嚴正, 國人得之, 字字寶重, 號爲玉洞體, 東國眞體, 先生實創始, 而其後尹恭齋斗緖, 尹白下淳, 李圓嶠匡師, 皆其緖餘, 而圓嶠嘗曰, 玉洞筆議論, 不敢到也. 『弘道先生遺稿』 부록, 「行狀草」)

이는 이서의 현손(玄孫)인 이시홍이 쓴 이서의 「행장초」로 이를 토대로 허전(許傳)이 「행장(行狀)」을 완성하고, 위창(葦滄) 오세창(吳世昌)은 근역서화징(槿域書畵徵)에 “행장에 이르기를 ‘(선생의) 필법도 깊은 경지에 나아갔으니 「악의론」에서 필력을 얻었다. 동국(東國)의 진체(眞體)는 옥동에서 시작되어 그 뒤에 공재 윤두서, 백하 윤순, 원교 이광사가 모두 그의 그 뒤를 이어간 사람이다.’고 하였다.”고 옥동 이서의 서예를 소개하였다.

따라서 「행장초」, 「행장」, 『근역서화징』의 내용은 모두 동일한 것이며 더 이상 ‘동국진체’라는 네 글자가 등장하는 곳은 없다. 그런데, 이서의 「행장」에 딱 한 번 등장하는 동국진체를 두고 최완수 실장은,

“옥동(玉洞) 이서(李漵)가 조선 후기에 새로운 서체를 창안하고 이를 동국진체(東國眞體)라 불렀다.”(『澗松文華 30』, 1986)

고 하며 동국진체를 서예 용어로 세상에 내놓았다. 그리고, ‘이렇게 이루어진 옥동체(玉洞體)를 세상에서는 동국진체(東國眞體)라 불렀는데 이 동국진체는 그의 학예에 절대 공명하던 서화의 명인 공재 윤두서에게 전해지고 다시 공재의 이질인 백하 윤순에게 전해져서 원교 이광사에 이르게 된다.’(『진경시대2』, 39)고 서술하고 이시홍의 「행장초」를 인용하였음을 표시하였다. 이서가 새로운 서체를 창안하자 세상에서는 이를 동국진체라 하였고, 이 동국진체가 윤두서와 윤순을 거쳐 이광사에 이르렀다는 것이다. 하지만 이는 사실과 다르다.

옥동 이서는 새로운 서체를 창안한 적도 없지만 자신의 글씨를 동국진체라 부른 적도 없다. 현손 이시홍이 ‘조선의 진짜 글씨는 실로 옥동으로부터 시작되었다.(東國眞體, 實自玉洞始)’고 한 것은 후손 입장에서 조상을 칭송한 미사여구에 지나지 않는다. 옥동 이서는 아버지 매산공 이하진이 연경에서 가져온 왕희지 글씨를 보고 필력을 얻어 대자(大字)와 해서‧행서‧초서가 모두 정체(正體)가 되어 사람들이 옥동의 글씨를 얻으면 글자마다 소중히 여기며 옥동체(玉洞體)라 부르게 되었다고 전제한 다음, 할아버지의 공에 대해 ‘조선의 진짜 글씨는 할아버지부터 시작되었다.’고 칭송한 것이다. 여기서 진짜 글씨는 왕희지체를 이른다.

또, 윤두서와 윤순 그리고 이광사가 따른 것은 옥동 이서가 창안한 새로운 서체가 아니라 왕희지체다. 옥동 이서가 서예에 얼마나 능했는지 남아 있는 작품이 많지 않아 판단하기 어려우나 후손된 입장에서 ‘우리 할아버지가 왕희지체를 쓰기 시작하자, 윤두서‧윤순에 이어 이광사까지 왕희지체를 썼으니 우리 할아버지가 조선의 진짜 글씨를 시작한 사람이다.’고 하여 할아버지를 추켜세운 것이다. 이시홍은 당대의 유명 서예가들이 할아버지 옥동 이서에 의해 송설체와 석봉체의 진부함에서 벗어나 동진(東晋)의 왕희지체로 되돌아갔다는 점을 내세우고 싶었던 것이다. 왕희지로의 복고(復古)인 셈이다.

이는 옥동 이서의 조카인 이병휴가 이서의 서첩에 쓴 발문(跋文)에도 드러난다.

우리나라의 글씨는 석봉(石峰)을 거벽(巨擘)으로 여기는데 그것이 변하여 중국의 것으로 된 것은 곧 옥동 선생으로부터 시작되었다. 선생은 왕우군(王右軍:왕희지)의 정신에 각심(刻心)으로 뜻을 두어 그것을 따랐는데 한번 공재 윤두서에게 전하고 다시 백하 윤순에게 전하였다. 지금 모두 한석봉에 침묵하고 왕희지를 부러워하는 것은 선생의 공이니, 눈이 있는 자는 당연히 분별할 것이다.(東國之筆, 以石峰爲巨擘, 其變而中國則自玉洞先生始, 先生刻意右軍神而化之, 一傳而恭齋, 再傳而白下, 今人皆知黙韓艶王, 先生之功也, 有眼者當辨)<「跋書帖」, 弘道先生遺稿 권12>

이 글에서 이병휴는 석봉을 거벽으로 여기던 조선 글씨를 중국의 것으로 변화시킨 것은 바로 옥동 이서이며, 그러한 왕희지로의 복귀는 공재 윤두서와 백하 윤순에게 전해졌는데 한석봉 글씨를 버리고 왕희지를 부러워하는 것은 모두 옥동 이서의 공이라는 것이다. 우리 서예사를 보더라도 왕희지체로의 복고는 별로 이상할 게 없다.

신라 시대를 대표하는 김생(金生)의 글씨는 왕희지(王羲之)의 글씨를 바탕으로 하였고, 고려 시대에는 구양순(歐陽詢)의 해서(楷書)와 왕희지의 행서(行書)가 주류를 이루는 가운데 미진하나마 안진경(顔眞卿) 풍의 글씨도 행세하던 시기였다. 그러나 고려 말 충선왕(忠宣王)이 연경(燕京)에 설치한 만권당(萬卷堂)에서 조맹부(趙孟頫)와 교유한 인사들에 의해 도입된 송설체(松雪體)는 조선 전기 서예를 풍미하게 된다. 그러다가 중기에 혜성같이 나타난 석봉(石峰) 한호(韓濩)가 왕희지체를 익혀서 독자적인 글씨를 쓰자 세상 사람들이 이를 석봉체라 부르면서 너나 할 것 없이 따라 쓰기에 여념이 없었다.

그러나 조선 중기 이후 연미하고 진부한 송설체와 석봉체에 싫증을 느낀 서가들은 새로운 돌파구를 찾게 되는데, 그 결과 왕희지체로 회귀하는 복고 현상이 일어나게 된다. 이때 왕희지체를 구사한 대표적 인물로는 이수장(李壽長(1661∼1733)을 들 수 있으며, 옥동 이서는 왕희지체에 경도되기는 하였으나 글씨보다는 오히려 이론에 더 뛰어났다. 순조 때의 인물인 나걸(羅杰)은 『필경(筆經)』 서문에 “학문은 옥동 이서로부터 시작되었다. 식자들이 이르기를 ‘이서는 공력이 한호에는 미치지 못하나 학문은 더 낫다.’고 하였으니, 지금 글씨로 이름난 자들은 모두 그 유파이다.”(『근역서화징』)고 하였으며, 이시홍이 쓴 「행장초」에는 “원교는 일찍이 말하기를 ‘옥동의 필의론(筆議論)은 감히 도달할 수 없다.’고 하였다.(圓嶠嘗曰, 玉洞筆議論, 不敢到也)”는 글이 이를 증명한다. 이때 필의론은 옥동 이서가 쓴 서법 이론인 『필결(筆訣)』을 말한다.

이상에서 살펴본 바와 같이 동국진체는 후손 이시홍이 할아버지의 공을 칭송하기 위해 쓴 미사여구를 오독(誤讀)함으로써 출발한 잘못된 용어다. 초보적인 한문 문장을 잘못 이해했거나 아니면, 알고도 동국진경과 짝을 맞추기 위해 무리하게 설정한 것으로 보인다. 어느 쪽이 맞는지 정말 궁금하다.

서론을 지나치게 역리(易理)에 합치시키려는 데서 무리한 논리 전개가 없지 않지만 주자성리학의 사고체계에 충실하려 한 면에서는 당시 조선 성리학적 시대사조를 그대로 반영하는 것으로 볼 수 있어 동시대에 겸재 정선이 역리에 바탕을 두고 미법을 부분적으로 수용하여 동국진경산수화풍을 창안해내는 것과 동궤(同軌)를 이루는 것이라 할 수 있겠다. 다만 겸재는 양송으로 전해 내려온 율곡계의 조선성리학에 바탕을 두었고 옥동은 퇴계계의 조선성리학에 바탕을 둔 것이 다를 뿐이다. 이렇게 이루어진 옥동체를 세상에서는 동국진체라 불렀다.(최완수 외, 진경시대2 38)

이는 옥동 이서의 서법 이론인 『필결』에 대한 설명 과정에서 나온 글로 동국진경과 동국진체를 진경문화의 양대 축으로 설정하였음을 알 수 있다. 하지만, 동국진경은 겸재 정선이 남종화법을 수용하여 독자적 화풍을 구축한 것으로 정선의 많은 그림 중 산수화에 한정된다. 더구나, 겸재는 율곡 성리학을 바탕에 두었고, 옥동은 퇴계 성리학을 바탕에 두었다는 설명은 어디에 근거를 두고 한 말인지 알 수 없다. 무엇보다 옥동체를 세상에서 동국진체라 불렀다고 하였으나 어느 누구도 그렇게 부른 사람이 없다. 동국진체는 옥동의 「행장」에 딱 한 번 등장한다.

최완수 실장은 또, ‘동국진체라는 것은 사실 東國晉體(동국진체)의 오기로 인해 얻은 별명이었다. 그러나 동국진경과 의미가 상통하므로 이후에는 그 별명이 그대로 통용되게 되었다.’(『진경시대2』, 41)고 하며 ‘東國眞體’는 곧 ‘東國晉體’의 오기라는 주장을 내놓기도 하였다. 東國晉體와 동국진경이 어떻게 의미가 상통하는지, 東國眞體가 어떻게 오기인지에 대한 근거는 없다. 동국진체설의 특징은 주장만 있을 뿐 실체도 없고 근거도 없다는 것이다.

동국진체를 논하는 자리에서 유홍준 교수의 박사학위논문(『조선후기 화론 연구』 1997, 성균관대학교)을 거론하지 않을 수 없다. 1980년대 후반 최완수 실장이 동국진체라는 이론을 제시한 후 1997년에 발표한 이 논문은 동국진체에 공신력을 실어주는 데 결정적 역할을 하였기 때문이다. 이후 국정 국사 교과서에 수록되고 석사 및 박사학위 논문에 동국진체가 부분적으로 언급되는가 하면 동국진체를 주제로 박사학위를 취득한 경우도 있다. 그리고 대중 역사서를 비롯한 각종 출판물에 동국진체는 하나의 서체인양 서술되면서 널리 퍼졌다.

유홍준 교수는 논문의 머리말에서 18세기에 동국진체가 등장했다고 하고 이어진 글에서는 ‘민족적 서체인 동국진체’라는 극찬을 아끼지 않았다. 실체가 없는 동국진체가 어떻게 ‘민족적 서체’가 될 수 있는지 의아스럽지만 설명이 없으니 알 수가 없다. 그런데, 유홍준 교수의 논문에 기술된 동국진체는 최완수 실장의 동국진체와 차이가 있다.

조선 후기의 서예의 선구는 백하 윤순이었고 그것의 완성은 원교 이광사가 동국진체의 한 전형을 창조하는 것으로 나타났다.(123)(조선)후기에는 백하와 원교의 동국진체가 등장했고(123)원교 이광사에 의해 하나의 전형으로 제시되고 이를 동국진체라고 불렀다.(126)원교 이광사는 이서에서 출발하여 윤순을 거쳐 창출된 동국진체를 완성시킨 조선 후기 서예의 대표적인 서예가이다. 그는 왕희지를 본받으면서 한편으로는 창의적인 개성을 발현하여 동국진체를 더욱 발전시켰다.(129)

이 글을 보면, ‘이광사가 동국진체의 한 전형을 창조’, ‘백하와 원교의 동국진체 등장’, ‘이광사에 의해 하나의 전형으로 제시된 동국진체’, ‘이서와 윤순을 거쳐 창출된 동국진체’, ‘이광사는 동국진체를 완성시킨 서예가’, ‘동국진체를 발전시킨 이광사’ 등 아주 다양하다. 그런데, 특이한 점은 새로운 서체를 창안했다는 옥동 이서는 어디 가고 원교 이광사만이 보인다. 이광사가 동국진체를 창조하고, 제시하고, 등장시키고, 발전시키고 또 완성까지 하였다. 이에 더하여, 이광사가 동국진체라 부르기까지 했으니 앞서 최완수 실장의 주장이 무색할 정도다.

한편, 최완수 실장은 ‘옥동 이서가 출현하여 새로운 서체를 창안하고 이를 동국진체라 이름하고 필결을 지어 주역의 이치로 서론을 전개한다.'(『진경시대1』 32)고 한 바 있다. 그런데, 유홍준 교수는 ‘이 동국진체의 서예이론은 옥동 이서의 필결과 이광사의 원교 필결(=서결)로 체계화되었는데...’(앞의 박사 논문 126쪽)라고 하였다. 두 사람의 주장대로라면 『필결』도 『서결』도 모두 동국진체 이론이다. 그러나 어느 부분이 동국진체 이론인지 언급을 하지 않았으니 알 수가 없다. 필자가 본 바로는 둘 다 그냥 서법(書法) 이론일 뿐이다. 차이가 있다면 이서의 『필결』은 주역의 이치로 서론을 전개한 반면, 이광사의 『서결』은 중국에서 전해져오던 서론을 재편집한 것에 지나지 않는다. 무엇보다 실체가 없는 동국진체에 대한 이론이 있다는 것 자체가 어불성설(語不成說)이다.

실체가 없다보니 서술도 다양하다. 최완수 실장은 옥동 이서가 새로운 서체를 ‘창안’, ‘성립’, ‘개창’했다고 한 반면, 유홍준 교수는 원교 이광사가 ‘창조’, ‘제시’ ‘등장’ ‘완성’ '발전'했다고 썼다. 그런가하면 어떤 서예과 교수는 ‘이광사가 동국진체를 집대성했다’고 하였다. 참으로 다양하다.

또, 동국진체에 대해 최완수 실장은 옥동 이서가 창안한 ‘서체’라고 했으나 유홍준 교수는 원교 이광사가 제시한 ‘전형(典型)’, ‘진경산수와 같은 장르’라고 하였다. 동국진체를 주제로 논문을 써서 박사학위를 취득하고 그해 최우수 논문상까지 수상한 어떤 논문에서는 ‘서예의 범주’라고 하는가 하면, 어떤 이는 ‘서풍의 총칭’, 어떤 이는 ‘시대 서풍’이라고 하였다. 표현은 다양하고 화려하지만 어느 누구도 동국진체의 실체를 제시한 적이 없이 말만 무성하다.

필자는 2000년 6월, 한 서예 잡지에 ‘동국진체, 학술용어 아니다.’라는 글을 발표한 적이 있다. 이후 10여 년 정도 잊고 있다가 국정 국사 교과서와 검정 한국사 교과서에 동국진체가 수록된 것을 보고 해당 출판사에 수차례 문제를 제기하고 국편에는 동국진체의 허구성을 지적하며 ‘우리역사넷’에 등재된 동국진체 관련 서술의 삭제를 요구한 바 있다. 이에 국편에서는 최초 학설 제기자의 동의 없이는 불가능하다면서 최완수 실장에게 질의를 해서 답변을 알려주겠노라고 했다. 그리고 얼마 후 최완수 실장으로부터 받은 답변이라면서 필자에게 알려주었다.

그것은 ‘답변하지 않겠다.’였다.

교과서에 수록된 내용에 대해 어떤 집필자도 답변을 못한다면 일선 교사는 말할 것도 없다. 집필자가 답변할 수 없는 문제라면 최초의 학설 제기자가 답변을 내놓는 것은 너무나 당연하다. ‘답변하지 않겠다.’고 해서 끝날 일이 아니다.

이 자리를 빌려 다시 한 번 다음 질의에 대한 답변을 기대한다. 1) 옥동 이서가 창안한 새로운 서체를 제시할 수 있는지, 2) 옥동 이서가 어느 글에서 자신의 글씨를 ‘동국진체’라 했는지, 3) 세상에서 누가 옥동체를 동국진체라 불렀는지, 4) ‘東國眞體’가 ‘東國晉體’의 오기인 근거는 어디에 있는지, 5) 원교 이광사가 완성한 동국진체의 실체가 무엇인지 등 다섯 가지이다. 이에 대한 답변을 제시하지 못한다면 최완수 실장은 자신이 내놓은 ‘동국진체’를 거둬들여야 한다. 아울러, 『민족문화대백과사전』이나 ‘우리역사넷’과 교과서에 수록된 동국진체 관련 서술도 명백한 근거를 제시할 수 없으면 삭제하여 더 이상의 혼란을 종식시켜야 한다.▩