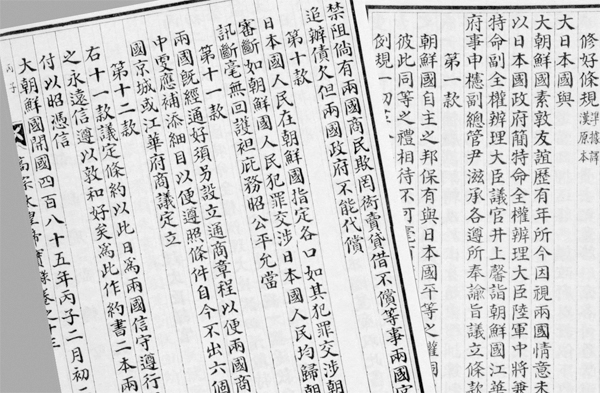

- 조일 수호 조규 원문 中

|

교학사 |

또한, 개항장에 영사관을 설치하여 일본인을 보호할 수 있었다. 특히, 일본인의 상업 활동을 조선인 관리가 규제할 수 없도록 하였고, 일본인 범죄는 일본인 관리가 담당하는 치외 법권을 인정해 주었다.(176) |

|

금성출판사 |

제10조 일본국 인민이 조선 항구에서 죄를 지었거나 조선국 인민에 관계되는 사건은 모두 일본국 관원이 심판한다.(228)

일본인이 조선에서 저지른 범죄도 일본법으로 재판하는 것을 규정한 영사재판권 등을 들 수 있다. -중략- 이러한 강화도 조약은 많은 문제를 안고 있었다. 우선, 영사 재판권 조항은 조선의 사법권을 심각하게 침해하는 것으로, 일본 상인이 조선에 들어와서 불법적인 영업을 할 때 이를 규제할 방법이 없었다.(229) |

|

동아출판 |

이로써 부산과 일부 항구를 개방하고 개항장 내 일본인에 대한 치외 법권을 인정하였다.(160)

10. 일본국 국민이 조선에서 지정한 각 항구에서 죄를 저질렀을 경우 만일 조선과 관계가 되더라도 모두 일본국 관원이 심판한다.

10조는 일본 영사관의 재판권을 규정하여 조선의 재판권을 제외시키는 내용이었다. |

|

리베르스쿨 |

제10조는 치외 법권(영사 재판권)을 규정하고 있다.

제10관 일본국 국민이 조선 지정의 각 항구에서 머무르는 동안 죄를 범한 것이 조선 인민과 관계되는 사건일 때에는 모두 일본국 관원이 심판한다.(207) |

|

미래엔 |

또 부산 등 3개 항구의 개항과 일본 상인의 자유로운 무역 활동 보장, 조선 연안에 대한 측량권, 영사 재판권(치외법권) 등도 포함되었다.

제10관 일본국 국민이 조선국이 지정한 각 항구에 머무르는 동안 죄를 범한 것이 조선국 국민에게 관계되는 사건일 때는 모두 일본국 관원이 심판한다.(179) |

|

비상교육 |

조선의 연안에 대한 측량권과 치외법권(영사재판권)을 인정받아 조선의 주권을 침해하였다.

제10조 일본 인민이 조선이 지정한 각 항구에서 죄를 범하고 조선 인민에게 관계되는 사건은 모두 일본 관원이 재판할 것이다.(205) |

|

지학사 |

이외에도 조선은 부산 등 3개 항구의 개항, 해안 측량권, 영사 재판권(치외 법권) 등을 인정하였다.

제10관 일본 인민이 조선이 지정한 각 항구에서 죄를 범한 것이 조선 인민에게 관계되는 사건일 때에는 모두 일본 관원이 재판한다.(217) |

|

천재교육 |

아울러 조선에서 죄를 지은 일본인에게 조선의 법을 적용하지 않고 일본 관리가 심판할 수 있도록 한 치외 법권을 인정하였다.

제10관 일본국 인민이 조선국이 지정한 각 항구에서 죄를 범하였을 경우 모두 일본국에 돌려보내 심리하여 판결한다.(184) |

|

국정한국사 |

강화도 조약에 따라 부산 이외에 2개의 항구(원산, 인천)가 개항되었고 해안 측량권과 치외 법권도 허용되었다.(168)

제10관 일본인이 조선의 항구에서 죄를 지으면 일본 관리가 일본의 법으로 심판하며, 조선인이 죄를 지으면 조선 관리가 조선의 법으로 심판한다. |

이는 조일 수호 조규(속칭 강화도 조약)의 대표적 불평등 조항으로 일컬어지는 치외 법권(治外法權)에 대한 교과서 서술과 인용 사료다. 이를 정리하면 일본인이 조선이 지정한 항구에서 조선인을 대상으로 저지른 범죄는 일본 관원이 재판하도록 함으로써 조선의 사법권을 침해하였다는 내용이다. 그런데 어떤 교과서는 치외 법권이라 하고 어떤 교과서는 영사 재판권(領事裁判權)이라 하는가 하면 치외 법권(영사 재판권), 또는 영사 재판권(치외 법권)이라 하여 동일시하기도 한다. 또, 대부분의 교과서는 위와 같이 사료를 인용하면서 원문 없이 번역문만 제시하였을 뿐만 아니라 일부만을 수록하고 있다. 수호 조규 10관의 전체는 아래와 같다.

‘제10관 일본국 인민이 조선국이 지정한 각 항구에 있으면서 만약 그가 범한 죄가 조선국 인민과 관계되더라도 모두 일본국에 귀속시켜 심의 판단하며, 만약 조선국 인민이 죄를 범한 것이 일본국 인민과 관계되더라도 모두 조선 관리에게 귀속시켜 사변(査辨:조사 분별함)하되 각각 그 나라의 법률에 의거 신문(訊問)하고 판단하여 털끝만큼도 비호하는 일이 없이 공평하고 합당하기를 힘써야 한다.’

(第十款 日本國人民在朝鮮國指定各口, 如其犯罪, 交涉朝鮮國人民, 皆歸日本國審斷, 如朝鮮國人民犯罪, 交涉日本國人民, 均歸朝鮮官査辨, 各據其國律訊斷, 毫無回護袒庇, 務昭公平允當.)

이는 조선국이 지정한 항구에서 조선인을 대상으로 한 일본인 범죄자는 일본국에 귀속시키고, 일본인을 대상으로 한 조선인 범죄자는 조선 관리에게 귀속시켜 심판한다는 내용이다. 그런데, 교과서에서는 일본인 범죄자를 일본국 관원이 재판한다는 내용만 수록하고 이를 조선의 주권을 침해한 치외 법권 또는 영사 재판권 조항이라 하였다.

치외 법권에 대해 <한국민족문화대백과사전>에는 ‘외국인이 자신이 체류하고 있는 국가의 국내법에 적용을 받지 않고 자기 국가의 주권을 행사할 수 있는 권리로, 국제기구 직원이나 외교사절 등에 한하여 일정 범위의 예외가 허용되어 온 국제법상의 특권’이라고 정의하였다. 또, 영사 재판권은 말 그대로 영사가 재판할 수 있는 권리를 뜻하는 것으로, 이때의 영사(領事)에 대해서 같은 사전에는 ‘접수국에서 파견국의 경제적 이익과 자국민의 이익을 보호하기 위하여 접수국에 파견되어 있는 공무원’이라고 정의하고, ‘파견국의 이해관계가 있는 산업·경제·통상 상의 제반 사항을 관찰·보호하고, 자국민을 위한 특정 행정 사무를 취급한다.’고 설명하고 있다.

이에 따르면 치외 법권은 외교관이나 기타 공적 업무를 수행하는 사람이 체류국의 법 적용을 면제받을 수 있는 권리를 뜻하는 반면, 영사 재판권은 접수국에 체류하고 있는 자국민을 영사가 직접 재판할 수 있는 권리를 말한다. 따라서, 하나는 법 적용 대상이라는 점에서, 다른 하나는 재판의 주체라는 점에서 둘은 서로 다르다. 특히, 법 적용의 대상만을 두고 보더라도 치외 법권은 국가를 대표하는 공무원이 대상인 반면, 영사 재판은 인민(人民) 즉 민간인이 그 대상이라는 점에서 동일시하기 어렵다.

또, 영사 재판을 하려면 영사가 있어야 하는데 수호 조규 체결 당시 조선에는 어느 나라 영사도 부임한 적이 없다. 우리 기록에 국제법상 영사가 처음 등장한 것은 1882년 4월 체결된 조미 조약이며, 우리나라에 처음으로 파견된 영사는 1882년 8월 30일 부산에 착임(着任)한 일본의 마에다 겐키치(前田獻吉)가 효시다. 수호 조규 체결 당시 일본은 자국민 보호를 위해 8관에 상민(商民) 관리관(管理官)을 두도록 하였는데, 이는 5개월 뒤에 체결되는 수호 조규 부록과 무역규칙에 일본국 인민 관리관으로 표시된다. 따라서 인민 관리관의 통제 하에 있는 일본국 인민은 상민이자 민간인이란 점에서 치외 법권의 대상이 될 수 없으며, 아직 영사가 설치되지 않았기 때문에 영사 재판이라는 표현도 적절치 않다.

더구나 10관은 조·일 양국 범죄자 처리에 대한 규정을 동시에 담고 있기 때문에 이를 치외 법권(영사 재판권) 조항이라 한다면, 조선인 범죄자도 이 대상에 해당되는 논리적 모순이 생긴다. 결국 수호 조규 10관은 조선국 항구에서 발생한 양국 범죄자를 누가 관할할 것인지를 정한 재판 관할권 규정이라고 하는 것이 정확한 표현이다.

일본이 개항장의 자국 범죄자에 대한 재판권 관할을 수호 조규에 포함한 데는 조·일 간 사법 체계의 차이에서 기인한다. 일반적으로 외국인이 타국에 체류할 때는 별도의 협정이 없는 한 체류하는 국가의 법을 따라야 한다. 일본은 수호 조규가 조선과 처음 맺는 통상 조약인 만큼 장차 조선 개항장에 체류하게 될 자국민의 안전을 생각하지 않을 수 없었을 것이다. 만약 조선이 일본과 같은 수준의 근대적 사법 체계를 갖추고 있었다면 별 문제가 아니었으나 당시 조선은 그렇지 못하였다. 조선은 1894년 갑오개혁 때가 되어서야 겨우 사법권이 분화하게 되는데, 그때까지 조선에서는 원님이라 불리는 수령(守令)이 행정・사법・군사 업무를 모두 관장하고 있었다.

|

| ▲ 형벌 중 주리[周牢] 트는 장면 |

입장 바꿔서 우리가 만약 사법 체계가 미흡하여 잔혹한 형벌이 자행되는 나라와 수교한다고 가정했을 때, 우리 국민을 상대국의 사법권에 그대로 내맡길 수 있겠는가? 외국에 체류하는 자국민을 보호해야 할 책임이 있는 정부는 이에 대한 대비책을 마련하는 것은 당연하다. 이러한 상황 인식에서 일본은 자국민 보호를 위한 재판 관할권을 주장하면서, 조선 범죄자의 재판은 조선 측에서 관할할 수 있도록 형평성을 갖추었던 것으로 판단된다.

이러한 재판 관할권에 관한 문제는 1882년에 체결된 조미 조약의 제4관을 보면 더욱 분명해진다. 조미 조약에서도 기본적으로 미국인 범죄자는 미국이, 조선인 범죄자는 조선이 관할한다는 점에서는 조일 수호 조규와 큰 차이가 없다. 그런데 4관 마지막에 다음과 같은 내용이 추가되어 있다.

‘만약 조선이 이후 법률과 심판하는 법을 개정하여 미국에서 볼 때 미국의 법률 및 심판하는 법과 서로 부합하면 즉시 미국 관원이 조선에서 심리 판단하던 권한을 회수하고, 이후 조선 경내의 미국 인민들을 곧 조선 지방관의 관할에 귀속시킨다.’

(如朝鮮日後改定律例及審案辦法, 在美國視與本國律例辦法相符, 卽將美國官員, 在朝鮮審案之權收回, 以後朝鮮境內美國人民, 卽歸地方官管轄.)

아직 조선의 사법 체계가 미흡한 상황에서는 미국인에 대한 재판권은 미국 관원이 행사하지만, 차후 조선의 사법 체계가 진전되어 미국과 비슷해지면 미국 관원들의 재판권을 회수하여 조선 지방관 관할로 귀속시킨다는 내용이다. 이에 대해 교과서에서는 대부분 ‘치외 법권은 잠정적으로 한다.’고 하였으나 적절한 표현이 될 수 없다. 치외 법권도 그렇지만 잠정적이란 표현이 모호하다. 당장은 치외 법권을 인정하지만 추후에는 인정하지 않겠다는 뜻인지, 당장은 인정하지 않지만 추후에는 인정하겠다는 뜻인지 분명치 않아서이다.

이제 조일 수호 조규 제10관은 치외 법권(영사 재판권) 조항이 아닌 범죄자에 대한 재판 관할권을 규정한 조관임이 분명해졌다. 이를 토대로 앞서 제시한 교과서의 서술 중 부정확하거나 사실 관계에서 벗어나는 경우를 살펴보고자 한다.

교학사는 ‘개항장에 영사관을 설치하여 일본인을 보호할 수 있었다.’고 하였으나, 수호 조규에는 영사관 설치에 관한 규정이 없다. 일본국 상민 관리관을 설치하여 일본인 보호의 임무를 담당하도록 하였을 뿐이다.

금성출판사의 경우는 문제가 적지 않다.

제10조의 조는 관(款)의 잘못으로 여타의 몇몇 교과서에서도 같은 예가 발견된다. 우리 역사는 글자 한 자도 소홀히 다루어서는 안 된다. 이어서 ‘조선 항구에서 죄를 지었거나 조선국 인민에 관계되는 사건’이라고 한 번역은 ‘조선국 항구에서 지은 죄’와 ‘조선국 인민에 관계되는 사건’이라는 두 가지 사안으로 잘못 번역하였다. ‘조선국이 지정한 각 항구에 있으면서 만약 그가 범한 죄가 조선국 인민과 관계되더라도’라는 의미가 전달되도록 번역해야 한다. 이는 비상교육의 경우도 마찬가지다.

마지막의 ‘일본 상인이 조선에 들어와서 불법적인 영업을 할 때 이를 규제할 방법이 없었다.’는 서술은 마치 치외 법권 때문에 일본 상인의 불법 영업을 규제할 수 없는 것으로 인식할 수 있다. 하지만 이는 ‘양국이 우호 관계를 맺었으므로 피차의 백성들은 각자 임의로 무역하되 양국 관리들은 조금도 간여(干與)할 수 없으며, 또 제한하거나 막을 수도 없다.’는 9관의 해석을 잘못 끌어온 것이다. 덧붙여, 9관도 무조건적 간섭 배제가 아니라 합법적 무역은 보장하되 불법적 행위에 대해서는 엄격히 배상시키도록 규정하고 있다. 단지 상인들의 불법 영업에 대해 양국 정부가 배상 책임을 지지 않는다는 것이 핵심이다.

동아출판사는 ‘10조는 일본 영사관의 재판권을 규정하여 조선의 재판권을 제외시키는 내용이었다.’고 하였으나, 10관에는 영사관의 재판권을 규정한 내용이 없으며, 조선의 재판권을 제외시켰다는 서술도 다소 부정확하다. 일본인 대상의 조선국 범죄자는 조선국 관리가 심판한다고 되어 있기 때문이다.

천재교육은 ‘제10관 일본국 인민이 조선국이 지정한 각 항구에서 죄를 범하였을 경우 모두 일본국에 돌려보내 심리하여 판결한다.’고 하였으나, ‘일본국에 돌려보내’라는 번역은 원문의 ‘歸’를 귀속이 아닌 귀국으로 오인하였다. 이는 『고종실록』의 역문(譯文)을 옮기면서 오역(誤譯)을 걸러내지 못한 것으로, 번역 사료를 인용할 때 세심한 주의가 필요함을 보여주는 대목이다.