"그래 촌(조선)에 들어가면 위험하진 않은가요?"

"뭘요. 어델 가든지 조금도 염려 없쇠다. 생번(生蕃: 교화되지 않은 蕃人)이라 하여도 요보(일본인이 한국인을 낮춰 부르던 호칭)는 온순한데다가 가는 곳마다 순사요 헌병인데 손 하나 꼼짝할 수 있나요. 그걸 보면 데라우치(寺內) 상이 참 손아귀 힘도 세지만 인물은 인물이야"

좌절감과 패배의식에 빠져 있던 지식인의 고뇌를 표출했던 소설 염상섭의 <만세전>에 나오는 일본인들의 대화다. 대화 속의 데라우치(寺內)는 초대 조선총독에 임명된 인물이다. '이토 히로부미(伊藤博文)', '소네 아라스케(曾彌荒助)'에 이어 제3대 조선통감으로 재임하던 육군대장 '데라우치 마사다케(寺內正毅)'가 초대 총독이 되었던 것이다. 실제로 데라우치(寺內)는 경찰과 헌병은 물론 주차군까지 장악하여 그 위세가 하늘을 찌르고도 남았었다.

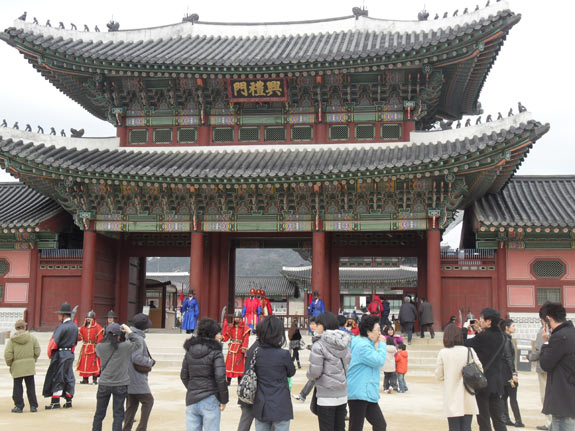

왕조의 심장을 막아버린 일(日) 총독부 청사

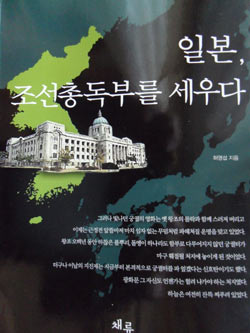

한일 병탄(倂呑) 100주년을 맞이하여 조선총독부 청사 건립과정을 중심으로 일본의 식민정책에 대한 실상을 조명한 <일본, 조선총독부를 세우다>라는 책(저자: 허영섭/ 출판사: 채륜)이 최근 출간되어 사람들의 관심이 고조되고 있다.

한일 병탄(倂呑) 100주년을 맞이하여 조선총독부 청사 건립과정을 중심으로 일본의 식민정책에 대한 실상을 조명한 <일본, 조선총독부를 세우다>라는 책(저자: 허영섭/ 출판사: 채륜)이 최근 출간되어 사람들의 관심이 고조되고 있다.

"1916년 7월 조선총독부 새 청사가 지어지기 시작했다. 위치는 경복궁 근정전 앞으로 확정됐다. 왕조의 심장부를 틀어막아 새 통치자의 위세를 보여주겠다는 의도였을 것이다."

"영원히 지속될 대일본제국이었기에 건물은 단단한 화강석으로 짓기로 했다. 압록강 변 원시림에서 자란 아름드리 소나무가 총독부 청사 터를 다지기 위해 잘려나갔다."

"경복궁의 전각들은 헐려나갔고 궁전의 정문인 광화문도 제자리를 잃었다. 수많은 식민지 백성들이 지배자의 성전을 짓기 위해 동원되었다."

"역사는 흔히 운 자보다 웃은 자만 기록한다고들 말한다. 경복궁 복원 작업이 끝나고 성대한 낙성식을 치를 때 우리는 먼지가 되어 사라진 조선총독부 건물을 기억할 것인가."

조선일보(3/6)를 비롯하여 각 언론이 보도한 <일본, 조선총독부를 세우다>에 대한 서평(書評)이다.

지은이 허영섭(許英燮 ․ 56) 씨는 일본이 한일 병탄(倂呑) 후 6년 만에 조선총독부의 새 청사를 짓는다는 것은 단순히 건물을 세우는 것이 아니라 조선의 식민통치를 영구화하려는 속셈이 있었다고 했다.

"제국주의 일본이 무력으로 조선을 집어삼킨 지 여섯 해 째가 되는 이 시점에서 뒤늦게나마 조선총독부 새 청사를 짓겠다고 나선 것은 식민통치를 영구화하겠다는 뜻에서였다. 새 집을 짓는다는 것, 거기에 들어가 오래도록 살겠다는 뜻을 품지 않고서야 어떻게 새집을 지을 생각이 났을 것인가."

조선총독부의 신청사는 초대 총독 '데라우치 마사다케(寺內正毅)'의 뚝심이 아니었다면 관철될 수 없었던 대 역사(役事)였다. 데라우치(寺內)는 1910년 조선통감으로 부임해오자마자 조선합병을 신속하게 마무리했으며, 곳곳에 신작로를 내는 치도(治道) 사업, 물산공진회 등 여러 가지 일들을 척척 진행시킴으로써 본국으로부터 크게 인정을 받았다.

건축가 '게오르게 데 라란데'와 그의 부인

신간 <일본, 조선총독부를 세우다>는 조선총독부를 설계한 건축가들에 이야기를 발굴하여 사실대로 기술했다. 필자는 그 중에서 독일 출신의 건축가 '게오르게 데 라란데(George de Lalande, 1872-1914)'에 얽힌 사연에 눈이 갔다.

신간 <일본, 조선총독부를 세우다>는 조선총독부를 설계한 건축가들에 이야기를 발굴하여 사실대로 기술했다. 필자는 그 중에서 독일 출신의 건축가 '게오르게 데 라란데(George de Lalande, 1872-1914)'에 얽힌 사연에 눈이 갔다.

"청사 신축부지가 최종 결정됨에 따라 총독부 회계국은 건축가인 '라란데'를 총독부 고문으로 위촉해 청사의 설계를 맡도록 했다."

'게오르게 데 라란데(George de Lalande)'는 독일 출신의 건축가다. 베를린 공과대학을 졸업하고 중국의 샹하이(上海), 칭타오(靑島) 등에서 일하던 중 일본을 방문하여 독일인 '유켄트 스틸(Jugendstil)'을 만난다. 그 후 유켄트(Jugend)의 건축설계사무소를 인계받아 일본에서 건축 설계업무를 수행하던 중 조선총독부와 인연을 맺게 된다. '라란데'는 일본에서 고베(神戶)의 오리엔탈 호텔를 비롯하여 요코하마(橫浜), 도쿄(東京)의 외국인 저택과 오사카(大坂) 미쓰이(三井)은행 등의 설계를 했다. 한편, '라란데'는 우리나라에서 원구단(圓丘壇: 조선시대의 제단)의 부지에 세워졌던 철도호텔(현 조선호텔)의 기본 설계를 담당하기도 했다. 운명의 장난이던가. '라란데'는 조선총독부 건축을 위하여 경성에 출장 중 폐렴으로 쓰러졌고 일본으로 후송되어 사망했다. 그 때가 1914년. 그의 나이 불과 42세였다. 그의 부인은 5명의 자식을 데리고 독일로 귀국하였고, 후일 외교관인 '도고 시게노리(東鄕茂德, 1882-1950)'와 재혼했다. '도고 시게노리(東鄕茂德)'의 어렸을 적 이름은 박무덕(朴茂德)이다. '도고'는 임진왜란 당시 '시마즈 요시히로(島津義弘, 1535-1619)'의 부대에 연행되어 일본에 끌려간 도공의 후예다. 그는 1919년부터 1921년까지 베를린주재 외교관으로 일했다. 이때 건축가 '게오르그 데 라란데'의 미망인 '에디타 데 라란데'를 만났고, 1922년 일본에서 결혼식을 올렸다. 참으로 알 수 없는 것이 사람의 인연이던가.

'빼앗긴 들에도 봄은 오는가'

"지금은 남의 땅- 빼앗긴 들에도 봄은 오는가?

나는 온몸에 햇살을 받고

푸른 하늘 푸른 들이 맞붙은 곳으로,

가르마 같은 논길을 따라 꿈속을 가듯 걸어만 간다.(중략)

나는 온 몸에 풋내를 띠고

푸른 웃음, 푸른 설움이 어우러진 사이로

다리를 절며 하루를 걷는다. 아마도 봄 신령이 지폈나 보다.

그러나 지금은- 들을 빼앗겨 봄조차 빼앗기겠네."

봄의 환희 속에서 느껴지는 조국을 잃은 비애와 국권 회복에의 염원과 의구심을 내재한 이상화(李相和, 1901-1943)의 시(詩) '빼앗긴 들에도 봄의 오는가'의 일부다. 이 시(詩)는 1926년 문예지 개벽(開闢)에 발표되었다. 1926년은 바로 조선총독부 신청사의 공사가 마무리되던 해다.

봄의 환희 속에서 느껴지는 조국을 잃은 비애와 국권 회복에의 염원과 의구심을 내재한 이상화(李相和, 1901-1943)의 시(詩) '빼앗긴 들에도 봄의 오는가'의 일부다. 이 시(詩)는 1926년 문예지 개벽(開闢)에 발표되었다. 1926년은 바로 조선총독부 신청사의 공사가 마무리되던 해다.

조선총독부 신청사는 1916년 6월 15일에 열린 지진제(地鎭祭)를 시작으로 10년이나 걸렸다. 지은이 허영섭(許英燮) 씨는 "당초 5개년 계획이었다가 다시 8개년으로 늘었지만, 고종의 승하와 3․1 만세운동 등으로 인해 공사가 더 늦춰져 10년이나 걸리게 되었다"고 했다.

"1926년 정월. 총독부 새 청사 옥상의 웅대한 돔 꼭대기에 피뢰침이 높이 설치된데 이어 각 사무실마다 문짝 공사가 마무리됨에 따라 신축공사가 모두 끝을 맺었다."

총독부 신청사의 완공을 계기로 일본은 조선의 봄은 물론, 여름, 가을, 겨울까지 빼앗고 영원한 총독정치를 펼칠 것을 다짐하였던 것일까?

조선총독부 청사의 건축을 둘러싼 이야기마다 구구절절 사연도 많다. 지은이는 "이 책을 쓰게 된 동기는 '과거사 논쟁'을 벌이자는 것이 아니라 조선총독부 청사 건립과정을 더듬으며 다시 한 번 한일 간의 문제를 생각해보자는 데에 그 목적이 있다"고 했다.

'과거는 단순한 시간의 흐름이 아니다'는 말을 떠올려 본다.(계속)