<꽃가루와 같이 부드러운 고양이의 털에

고운 봄의 향기가 어리우도다.

금방울과 같이 호동그란 고양이의 눈에

미친 봄의 불길이 흐르도다.

고요히 다물은 고양이의 입술에

포근한 봄 졸음이 떠돌아라.

날카롭게 쭉 벋은 고양이의 수염에

푸른 봄의 생기가 뛰놀아라.>

시인 이장희가 1923년에 발표한 '봄은 고양이로다'는 고양이의 형상과 함께 봄의 정취가 짙게 배어 있다. 이장희의 시구(詩句)처럼 '금방울과 같이 호동그란 눈'을 가진 고양이가 일본의 한 현(縣)에서 작위를 받았다는 보도(조선일보, 10.28)다.

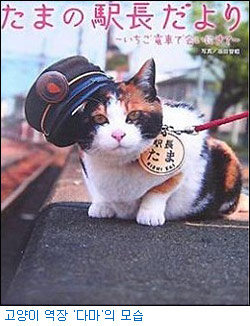

고양이 역장님 '다마'

"일본 오사카 남쪽에 있는 와카야마(和歌山)현은 자기 지역을 널리 알린 자(者)에게 훈공작(勳功爵)을 수여한다. 대상은 사람과 동물을 구별하지 않고 동일하게 취급한다. 그런데 수상 1호가 '다마'라는 이름을 가진 고양이(9세)에게 돌아가 화제다."

"일본 오사카 남쪽에 있는 와카야마(和歌山)현은 자기 지역을 널리 알린 자(者)에게 훈공작(勳功爵)을 수여한다. 대상은 사람과 동물을 구별하지 않고 동일하게 취급한다. 그런데 수상 1호가 '다마'라는 이름을 가진 고양이(9세)에게 돌아가 화제다."

'다마'는 와카야마(和歌山)현 기시(貴志)역의 매점 주인이 기르던 고양이였다. 기시(貴志)역을 달리는 철도회사는 만성적자로 허덕이다가 주인이 바뀌었다. 매점 주인은 새로운 회사 사장에게 "다마를 역 안에서 살게 해 달라"고 애원했다. 매점 주인의 부탁을 받은 새 사장은 고양이를 기시(貴志) 역장으로 임명하는 파격적인 아이디어를 내었다.

일본에서는 고양이가 행운을 가져다주는 동물로 인식되어 있다. 철도 회사 사장의 배려는 결국 큰 복을 가져왔다. 고양이 역장을 보러 오는 사람들이 날로 늘어났으며, 승객이 5만 명이나 증가했다고 한다. 고양이의 사진첩, 캐릭터 등을 합하면 년 간 11억 엔의 경제효과를 가져왔단다. 고양이 역장 '다마'가 직접 표를 끊거나 손님을 안내하지는 못하지만, 개찰구 근처를 맴돌거나 잠을 자면서 손님들의 귀여움을 받는다. 정년은 없되 년봉은 1년분의 사료 뿐 박봉(薄俸)이란다. 이번의 작위 수여로 '다마'의 인기는 더욱 올라가게 되었고, 와카야마(和歌山)현의 미담은 전국적으로 알려지게 되었다.

고양이와 나쓰메 소세키(夏目漱石)

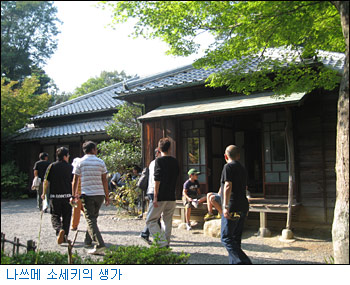

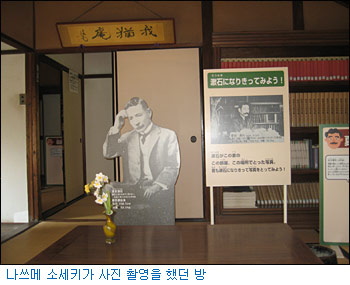

필자는 얼마 전 일본 문학의 최고봉이자 천 엔짜리 지폐 속 인물이었던 나쓰메 소세키(夏目漱石, 1867-1916)가 살던 집에 잠시 들렀다. 그를 좋아하는 일본 사람들도 제법 많이 모여 있었다.

필자는 얼마 전 일본 문학의 최고봉이자 천 엔짜리 지폐 속 인물이었던 나쓰메 소세키(夏目漱石, 1867-1916)가 살던 집에 잠시 들렀다. 그를 좋아하는 일본 사람들도 제법 많이 모여 있었다.

나쓰메 소세키(夏目漱石)의 집은 나고야(名古屋) 메이지 무라(明治 村)의 나지막한 언덕, 이름 모를 새들이 지저귀는 수풀 속에 고양이처럼 낮게 웅크리고 있다. 그는 이 집의 다다미방에서 글을 썼다. 나쓰메 소세키(夏目漱石)의 집이 이곳에 옮겨온 것은 그가 메이지시대(明治時代, 1868-1912)를 대표하는 소설가이었기 때문이다. '나쓰메'는 일본 작가들에게도 많은 영향을 미쳐서 유명 소설 속에도 자주 등장한다. 우리나라에서 인기몰이를 하고 있는 '무라카미 하루키(村上春樹, 1949- )'의 '해변의 카프카'의 주인공도 나쓰메(夏目)에 흠뻑 빠져든다.

<'아라비안나이트'를 다 읽고 '나쓰메'의 전집 읽기를 계속한다. 아직 못 읽은 작품이 몇 가지 있기 때문이다.>

"네가 지금 열심히 읽고 있는 것이 뭐지?"

"나쓰메 소세키의 전집을 읽고 있습니다. 아직 못 읽는 것이 있어서 이 기회에 전부 읽어버리려고요."

이처럼 유명한 나쓰메 소세키(夏目漱石)도 고양이와 인연이 깊다. <나는 고양이로소이다>라는 소설은 그의 처녀작이자 출세작이기도 하다. 이 소설은 하이쿠(俳句) 잡지 '호토토기스'에 1905년 1월부터 1906년 8월까지 연재되어 대 히트를 쳤다고 한다. 이 소설의 특징은 고양이의 눈을 통해 인간 세계를 비평함은 물론 메이지 시대의 사회상을 풍자하기도 했다.

고양이를 통해 인간 세계 비평

"인간이란 왜 이 모양으로 생겼을까?" 의문점을 던진 고양이는 집주인의 심리 묘사를 통해 메이지 시대 지식인들의 그릇된 형상을 파헤친다.

"인간이란 왜 이 모양으로 생겼을까?" 의문점을 던진 고양이는 집주인의 심리 묘사를 통해 메이지 시대 지식인들의 그릇된 형상을 파헤친다.

"나는 고양이다. 쥐는 절대로 잡지 않는다."

"원래 인간이란 건, 자기 역량만 믿는 나머지 모두 다 오만해져 있다. 좀 더 인간보다 강한 자가 나와서 바로잡아주지 않는다면, 앞으로 어디까지 오만해질지 알 수 없다."

고양이는 인간의 심리만큼 이해하기 힘든 것은 없다고 토로 한다. 자신이 살고 있는 집 주인이 '노여워하고 있는지, 또는 철학자의 유서에 한 가닥 위안을 찾고 있는지, 전혀 알 수가 없다. 세상사를 냉소하고 있는지, 세상과 사귀고 싶은지, 쓸데없는 일에 분통을 터뜨리고 있는지, 세상사 모든 일에 초연해 있는지 도저히 짐작이 안 간다'고 한다.

거기에 비해 고양이는 단순하다는 것을 역설하면서 복잡하게 뒤엉킨 인간세계를 비판한다.

<고양이 같은 것은 인간에 비하면 단순하기 그지없다. 먹고 싶으면 먹고, 자고 싶으면 자고, 화가 날 때면 열중해서 화를 내고, 울 땐 죽기 살기로 운다.>

현실 세계에 얽매이지 않고 자유로운 삶을 살고 있는 범인(凡人)들의 모습을 고양이를 통해 세상에 드러낸 것이다.

이 소설은 "나는 죽는다. 죽어서 태평을 얻는다. 죽지 않고서는 태평을 얻을 수 없다. 나무아미타불, 나무아미타불- 고마운 지고, 고마운 지고-" 고양이의 독백으로 마무리된다.

나쓰메 소세키(夏目漱石)는 일찍이, 오늘을 사는 현대인들의 염세적인 상황을 예견했던 것 같다. 언론인(言論人)인 패트릭 스미스(Patric Smith)는 "오늘날 일본인들 사이에 팽배한 혼란 상태는 바로 나쓰메 소세키(夏目漱石) 시대에 뿌리를 둔다" 면서, "나쓰메는 고뇌하며 살았고 자주 정서적 허탈감에 빠져들었다"고 했다. 그의 고뇌는 '일본인으로서 배워야 할 심오한 교훈은 다른 사람을 따라하는 것이 아니라 그냥 자신에 충실한 사람이 되는 것. 즉, 자기 자신만의 고유한 개성을 발휘하며 사는 것'이라는 점이었다.

단국대 김석자 교수는 작품 해설에서, "<나는 고양이로소이다>는 해학적인 소설이면서도 그 웃음의 밑바닥에는 쓸쓸함과 서글픔이 감돌고, 세상을 살아가는 독자들에게 많은 의미를 시사해준다"고 했다.

경제가 어려워서 인지 요즈음의 사람 관계가 불신을 넘어 이전투구(泥田鬪狗) 양상이다. 모두가 현실세계에 지나치게 목을 매고 있기 때문일 것이다. 어디선가 고양이들이 '호동그란 눈'으로 우리 인간들에게 냉소를 보내고 있을 듯싶다.

"인간들이란 왜 이 모양으로 생겼을까?"