우크라이나의 전쟁도 모자라 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 많은 사람들이 죽어 나간다. 인간들은 왜 전쟁을 좋아할까.

지난 5일 도쿄 중심가인 치요다(千代田)구에 위치한 야스쿠니 신사(神社)에 갔다. 북관대첩비가 서있던 흔적과 러일전쟁·만주사변·제2차 세계대전 등 일본이 벌인 전쟁에서 숨진 군인 및 민간인 246만 6000여 명의 위패를 보기 위해서였다.

야스쿠니(靖国) 신사의 유래

이곳은 일본 황실의 조상이나 국가에 큰 공로가 있는 사람을 신(神)으로 모시는 사당이다. 메이지(明治) 시대인 1869년 일본 군인들의 혼령을 위로하기 ‘쇼콘샤(招魂社)’라는 명칭으로 창건했고, 1879년 ‘무사하고 평화로운 나라’라는 의미에서 ‘야스쿠니(靖國)’로 개명했다.

하지만, 평화로운 나라의 의미인 ‘야스쿠니(靖國)’ 신사에 ‘도조 히데키’ 전 총리를 비롯한 제2차 세계대전A급 전범 14명의 위패를 합사(合祀)함으로써 정치 쟁점이 됐다. 1978년의 일이다.

1985년 ‘나카소네 야스히로’ 총리가 공식참배(총리자격 최초)를 했으며, 2001년 8월 ‘고이즈미 준이치’로 총리가 참배해서 큰 논란을 야기(惹起)시키기도 했다.

야스쿠니 신사 입구에 동상이 하나 세워져 있었다. 다름 아닌 ‘시나가와 야지로(品川弥二郎, 1843-1900)’의 동상이었다. 근처 공원에서 이곳으로 옮겨온 그의 삶의 궤적을 요약해본다.

<15세 때 ‘요시다 쇼인(吉田松陰)’의 문하생 시절 검술을 익혔다. 1870년 영국·독일에 유학하면서, 정치와 경제를 배웠다. 귀국 후 내무성·농상무성에서 근무하고서 대신의 자리에 올랐다. 정치가로서 요직을 거쳤으며, 학교·신용조합·산업조합들을 설립하는 일에 관여 했다.>

여기에서 그의 스승 ‘요시다 쇼인(1830-1859)’에 주목할 필요가 있다.

‘요시다 쇼인’은 막부(幕府) 말기의 병(兵)학자이며 사상가이자 교육자다. 유년시절부터 막부체제하에서 영재교육의 혜택을 받으면서 성장했다. 그의 꿈은 일본을 넘어서 해외로 진출하려고 했으나 동요하는 막부 체제에서 좌절되고 말았다.

필자는 일행과 함께 신사의 본당으로 갔다. 평일인데도 참배객들이 많았다. 안내원에게 물었다.

“혹시 북관대첩비가 있었던 곳을 아시나요?”

나이가 지긋했지만 안내원은 고개를 저었다. 어쩔 수 없이 사무실로 갔다. 젊은 직원은 바로 답했다.

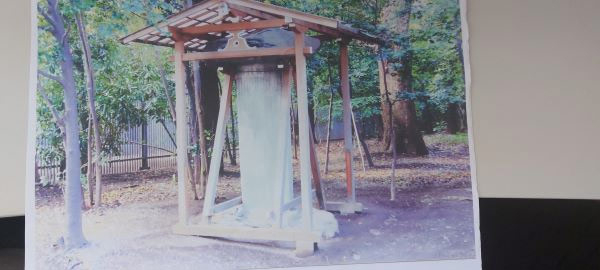

“사무실에서 나가셔서 왼쪽으로 똑바로 가시면 남문(南門)이 나옵니다. 본당과 남문 사이의 수풀에 있었습니다. 하지만, 지금은 어떠한 표식도 없습니다.”.

그래도 흔적지라도 보면 좋을 것 같아서 감사의 인사를 하고서 사무실을 나왔다. 그다지 먼 거리가 아니었다. 철책 사이로 작은 가림막이 보였다. 동행한 글로벌녹색문화원 박근목(76) 이사장이 말했다.

“북관대첩비를 야스쿠니신사에서 일본정부로부터 반환받은 지 18년 만에 왔군요. 감회가 새롭습니다. 일본은 북관대첩비 위에 1톤이나 되는 큰 바위를 올려놓았습니다. 호국 영령들의 높은 기상을 제압하고, 일본군의 자존심을 회복하고자 했던 것입니다.”

박근목(76)이사장은 당시 북관대첩비환국 범민족운동본부본부장이었다.

북관대첩비는 임진왜란 때 정문부(鄭文孚)장군이 함경도 의병의 전승을 기념하기 위해 세운 높이 187cm, 너비 66cm, 두께 13cm의 전공비다. 비(碑)에는 함경도 의병이 가토 기요마사(加藤淸正)가 거느린 왜군을 무찌른 일, 국경인(鞠敬仁)을 처형한 전말 등 역사적 사실이 기록돼 있다.

'비석까지도 짓눌린 것은 안타까운 일'

1905년 러일전쟁 때 함경도 지방에 진출한 일본군 제2예비사단 여단장 소장 '이케다 마시스케(池田正介)'는 전리품 명목으로 이 비석을 일본으로 가져갔던 것이다. '이케다' 소장은 이를 황실에 보고한 후 이곳 야스쿠니신사에 방치했다.

또 다른 목적물인 246만 6000여 명의 위패는 일반에게 공개하지 않고 있었다. 동행한 글로벌녹색문화원 이상윤(69) 원장이 무척 아쉬워했다.

발길을 돌리면서, 일본의 유명사상가이며 교수를 역임한 ‘고야스 노부쿠니(子安宣邦)’의 책 <야스쿠니 일본, 일본의 야스쿠니>(김석근 옮김)의 한 대목을 떠올렸다.

<일본인이 야스쿠니 참배라는 형식으로 전쟁을 기억하려는 것은 야스쿠니 신사가 한국과 중국 사람들에게는 고통의 기억일 뿐이라는 사실을 무시하는 처사가 아닐 수 없다. 타인의 고통을 망각하고 외면하면서, 그저 자신의 국가와 민족의 영광만 지속되기를 바라는 마음이란 독선일 뿐이다.>

그러면서 저자는 ‘국가의 위기는 민심이 떠나가는 것이다’라고 했다.

필자의 오랜 친구 나고야의 구메(久米)씨도 전화통화에서 다음과 같이 말했다.

“전쟁은 결코 일어나서는 안 됩니다. 그러나, 세월이 흘러도 정치인들은 전쟁 전(前)의 의식을 버리지 않고 있습니다.”

맞는 말이다. 전쟁은 일어나지 말아야 한다. 당사자들만이 아닌 지구촌에 살고 있는 모든 사람들의 아픔이니까.