<태양은 어떻게 빛의 에너지를 생산할까? 태양은 수소를 주성분으로 하는 가스의 거대한 구체이다. 그 반지름은 지구의 약 109배, 부피는 약 130만배, 질량은 약 33만 배나 된다. 온도는 섭씨 약 1600만도이다.>

‘Newton Highlight’에 담긴 ‘태양’에 대한 내용이다.

이러한 태양의 빛의 에너지를 염원하는 사람들의 마음은 한결 같다. 새 해를 맞을 때 마다 해돋이를 보기 위해서 달려가는 것도 나름 이유가 있을 듯싶다.

(2022년 1월 1일 동해의 일출)

어제와 같은 태양이지만, 2022년 1월 1일의 태양은 분명히 달랐다. 국운이 융성하는 호랑이(虎) 해, 그것도 ‘검은 호랑이(黑虎)’해란다. 나아가, 새로운 대통령이 탄생하는 해이기도 하다. 하지만, 국민들의 얼굴에는 그늘이 서린다. 진정한 호랑이가 보이지 않기 때문일 것이다.

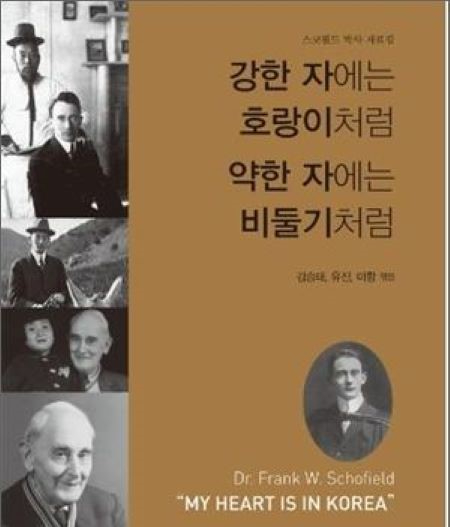

‘강한 자에는 호랑이처럼, 약한 자에는 비둘기처럼’

필자는 호랑이해를 맞아 ‘스코필드(Frank William Schofield, 石虎弼, 1889-1970)’ 박사의 <강한 자에는 호랑이처럼, 약한 자에는 비둘기처럼>(김승태, 유진, 이항 엮음)을 읽어봤다.

스코필드, 그는 누구인가.

그는 1916년 캐나다에서 한국에 온 선교사였다. 세브란스의학 전문학교에서 세균학 강의를 했다. 3.1운동 첫날부터 사진을 찍어 그 기록을 남겼다. 1919년 4월 15일에 있었던 제암리교회 방화 학살 사건에 대한 일제 만행도 만천하에 알렸다. 이 밖에도 그의 업적은 수없이 많다.

(故 스코필드 박사)

스코필드는 고국 캐나다로 돌아갔다가 1958년 8월, 이승만 대통령의 초청으로 한국에 다시 왔다. 1968년 3월 1일 정부로부터 대한민국 건국공로훈장을 받았다. 1969년 초부터 여러 차례 병원에 입원했다. 그는 병상에서도 한국인들의 장래를 걱정했다. 그는 특히 한국 이름 ‘석호필(石虎弼)’을 좋아했다. 그의 본명 ‘스코필드’와 발음이 비슷할 뿐 아니라, 철석같은 굳은 의지를 나타내는 돌석(石), 호랑이 같은 무서운 사람임을 나타내는 호랑이 호(虎), 어려운 사람을 도와주는 것을 의미하는 도울 필(弼)이었기 때문이다. 1970년 4월 12일 생을 마감했다. 유해는 동작동 국립묘지에 안장됐다(백과사전 및 저서).

자료를 통해서 본 '스코필드의 삶이 주는 의미와 교훈을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 자주적이고 독립적인 신념을 가진 실천적인 사람이었다. 그는 환경이나 신체조건을 탓하지 않고, 스스로의 삶을 개척했으며, 현실에 안주하지 않고 항상 의미 있는 삶을 추구했다.

둘째, 약자의 편에서 거짓과 폭력과 부패와 차별이라고 하는 반(反)인도적인 사회악과 싸운 용기 있고, 정의로운 사람이었다.

셋째, 검소하고 성실한 신앙인이었다.

한국인을 진정으로 사랑했던 사람

그는 수시로 신문에 글을 썼다. 1926년 9월 17일자(동아일보)에 실린 ‘조선의 친구여!’는 그가 캐나다로 돌아가는 길에 쓴 편지다. 편지에는 한국에서 받은 사랑에 감사하며, 한국의 장래에 관해서 희망이 있다고 격려했다. 주요 내용은 ‘용기를 가지고 교육과 실천에 힘쓰며, 근검절약하고, 도덕을 숭상하라’였다.

(책의 표지와 스코필드 박사의 사진)

스코필드의 한국에 대한 사랑과 열정은 해방 후에도 식지 않았다. 1945년 8월, 한국이 일제의 식민지배에서 해방되자 한국의 친지들에게 편지를 보냈다.

그런 가운데서도, 마음에 들지 않는 일이 있을 때는 거침없이 꾸짖었다.

“민심은 공포에 잠겨있다. 국회 의사당 앞에 무장경관이라니...”

1959년 1월 3일자(조선일보)에 기고한 글의 일부다. 국회 의사당을 무장 경관들이 포위하고, 국민들에게 언론의 자유가 제한되고 있는 것을 보고서, 1919년 3․1운동 때를 회상하면서 정부를 정면으로 비판했다.

1963년 9월 13일자(한국일보)에 기고한 글이다.

<매일 아침 나는 신문을 펼쳐보고는 분노를 느낀다. 나는 이제까지 누구 못지않게 야당의 통합을 바랐다. 그렇건만, 들려온 소식은 정치적 이권을 위한 각 야당의 이기적인 아귀다툼뿐이다...박순천 여사와 같은 다섯 사람의 여성과, 박정희 장군 같은 다섯 사람의 남성만 있다면 충분히 한국을 구출할 수 있다고 본다. 그렇다면 이 열사람은 어디에 있는가?>

60여 년 전의 기고문이지만 오늘의 현실과도 부합된다.

호랑이해를 맞아 그가 새삼스럽게 그리운 이유가 거기에 있다.