⊙ 사주술은 송나라 때 지배학문이었던 성리학과 농업경제 발전과 관련

⊙ 원래 사주팔자는 고칠 수 없는 것이었으나, 명나라 이후 사주팔자도 고칠 수 있다는 이론 등장

⊙ 조선시대 ‘관학’의 일부이던 명과학(命科學)이 조선 망한 후 ‘길거리 동양철학’으로 전락

김두규

1960년생. 한국외국어대 독일어과 졸업, 독일 뮌스터대 독문학·중국학·사회학 박사 / 전라북도 도시계획심의위원, 신행정수도건설추진위원회 자문위원, 행정중심복합도시건설추진위원회 자문위원, 문화재청 문화재전문위원 역임. 현 우석대 교양학부 교수 / 저서 《조선풍수학인의 생애와 논쟁》 《우리풍수 이야기》《풍수학사전》 《풍수강의》 《조선풍수, 일본을 논하다》 《국운풍수》 등

⊙ 원래 사주팔자는 고칠 수 없는 것이었으나, 명나라 이후 사주팔자도 고칠 수 있다는 이론 등장

⊙ 조선시대 ‘관학’의 일부이던 명과학(命科學)이 조선 망한 후 ‘길거리 동양철학’으로 전락

김두규

1960년생. 한국외국어대 독일어과 졸업, 독일 뮌스터대 독문학·중국학·사회학 박사 / 전라북도 도시계획심의위원, 신행정수도건설추진위원회 자문위원, 행정중심복합도시건설추진위원회 자문위원, 문화재청 문화재전문위원 역임. 현 우석대 교양학부 교수 / 저서 《조선풍수학인의 생애와 논쟁》 《우리풍수 이야기》《풍수학사전》 《풍수강의》 《조선풍수, 일본을 논하다》 《국운풍수》 등

- 조선시대 명과학은 현대에 들어오면서 ‘오늘의 운세’를 봐 주는 ‘길거리 동양철학’으로 전락했다.

“사람의 일생이란 무거운 짐을 지고 먼 길을 가는 것과 같다(任重道遠·맡은바 책임은 중하고 갈 길은 멂) 결코 서두르지 말 것!”

|

| 도쿠가와 이에야스의 무덤 옆에는 그의 좌우명이 적힌 팻말이 있다. “사람의 일생이란 무거운 짐을 지고 먼 길을 가는 것과 같다. 결코 서두르지 말 것.” |

문제는 ‘거리의 동양철학자’들이 하루하루 불안한 삶을 사는 이들에게 조급증을 부채질한다는 점이다. 여기서 말하는 ‘동양철학자’들은 크게 네 부류인데 대개 풍수·작명·관상을 겸한다.

첫째, 사주 공부 후 개업하여 그 상담기록을 바탕으로 자기 홍보를 하려는 부류이다.

둘째, 사주를 하나의 담론(‘동양학’의 일부로서)으로 삼아 전설적인 사주 대가들의 기행(奇行)과 기담(奇談)들을 과장・신비화하는 부류이다.

셋째, 사주 공부를 위해 중국의 사주서적들을 번역·출판하는 부류이다. 사주 공부를 함과 동시에 그 책이 출간될 경우 ‘사주전문가’로 인정을 받기 때문에 일석이조의 효과를 노린다.

넷째, 일부 학원강사·증권전문가·부동산전문가·대체의학자·일탈한 종교인들이다. 증권전문가들이 사주를 배워 고객들에게 돈이 되는 종목과 시기 등을 상담한다. 입시학원 강사들이 사주를 배워 수능과 대입을 앞둔 학부모들을 상대로 진로상담을 해주고 있다. 부동산업자들은 사주를 배워 고객들에게 투자해야 할 땅과 시기를 상담해 준다. ‘대체의학자’들은 사주로 사람의 체질과 질병을 상담하며 ‘약’을 팔기도 한다. 포교를 목적으로 사주를 이용하는 종교인들도 적지 않다.

우리나라만의 일은 아니다. 일본과 중국에도 사주·풍수·관상을 업으로 하는 이들이 있다. 그러나 우리나라만큼 그렇게 많지 않다.

운세와 운명

|

| 홍콩(왼쪽)과 일본의 점집. 우리나라만큼 많지는 않다. |

- 운명이란 못하는 짓, 안 하는 짓이 없다.

- 운명은 화강암보다 더 단단하다.

- 운명은 나쁜 놈이지만 책임을 물을 수 없다.

- 인간의 일생을 지배하는 것은 운명이지 지혜가 아니다.

- 운명이란 바람과 같은 것.

- 운명은 자기 갈 길을 걸을 뿐이다.

- 운명의 판결은 재심이 불가하다.

- 그 누구도 운명으로부터 도망치지 못한다.

- 운명에 대항하는 것은 어리석은 짓이다.

- 운명은 인간보다 더 상상력이 풍부하다.

글머리에서 ‘운세’를 이야기하다가 ‘운명’으로 주제어가 바뀌었다. 운세와 운명은 어떻게 다른가? 운세(運勢)란 운(運)의 흐름[勢]을 말하고, 운명(運命)이란 운과 명(命)의 합성어이다.

|

| 《논형》을 지은 왕충. |

왕충은 여기서 음양오행설(陰陽五行說)을 부정한다. 자신보다 200여 년 앞서 살다 간 유학자 동중서(董仲舒)의 천인합일설(天人合一說)도 그는 거부한다. 여기서 음양오행설과 천인합일설을 언급하는 것은 그것이 바로 ‘오늘의 운세’를 말할 때 사용되는 사주술의 근본 토대가 되기 때문이다. 그런데 운명론을 부정하였던 그가 명(命) 앞에 항복하여 다음과 같이 독백한다.

〈사람들이 윗사람의 마음에 들거나 해를 입는 것은 모두 명(命)에 의한 것이다.

삶과 죽음, 장수(長壽)와 요절(夭折)의 명이 있고, 또한 귀천과 빈부의 명이 있다. 왕에서 서인(庶人)에 이르기까지, 성현에서 지극히 어리석은 사람에 이르기까지, 모두 머리와 눈이 있고 혈기를 지닌 동물이라면 명을 지니지 않을 수 없다. 빈천해질 명이라면 부귀하게 해주더라도 화를 만나고, 부귀해질 명이면 비록 비천하게 해도 복을 만난다. … 그러므로 부귀에는 마치 신령의 도움이 있는 것 같고, 빈천에는 귀신의 재앙이 있는 것 같다. 귀하게 될 운명을 지닌 사람은 남들과 함께 배워도 홀로 벼슬을 하고, 함께 관직에 나가도 혼자 승진한다. … 빈천의 운명을 지닌 사람은 이와 상황이 다르다. 어렵게 벼슬에 이르고 겨우 승진하며, 어렵게 얻고 일을 성취하지만 잘못을 저질러 죄를 받고, 질병으로 뜻하지 않게 재산을 잃게 되어 지녔던 부귀마저 상실하고 빈천해진다. … 따라서 일을 처리할 때의 지혜와 어리석음, 행실의 고결함과 비속함은 본성과 재질에 의하며, 관직의 귀천과 사업의 빈부는 명과 때[時]에 달렸다. 명과 때는 억지로, 노력으로 얻을 수 없다.〉

때(時) 때문일까, 명(命) 때문일까

|

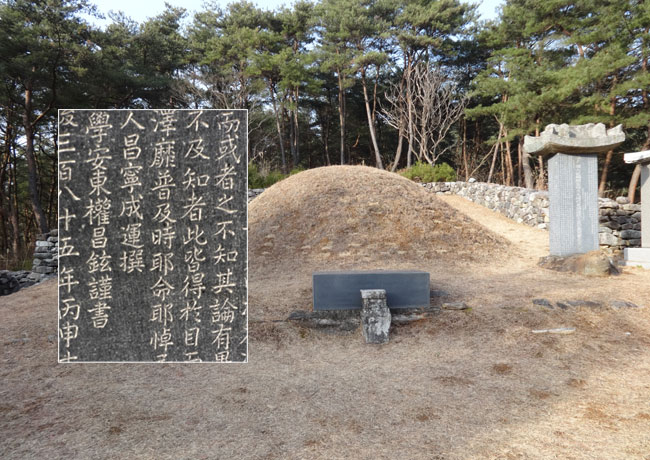

| 남명 조식의 무덤과 비석. 그의 선배 성운이 비문을 지었다. |

퇴계 이황(退溪 李滉)과 쌍벽을 이루는 조선의 대학자가 남명 조식(南冥 曺植・1501~1572)이다. 그러나 그는 동시대에 큰 빛을 보지 못하였다. 이를 안타까워한 선배 성운은 남명을 위한 비문에서 “때 때문일까 명 때문일까(時耶命耶)?”라며 안타까워했다.

그런데 ‘오늘의 운세’는 그날 운의 흐름, 즉 지극히 짧은 구간의 도로 상태만을 이야기한다. 또 같은 해에 태어난 사람[동갑·同甲]은 모두 운이 같다는 것이 문제다. 동일한 연식의 차종이라도 제각각 달리는 위치나 노선이 다르듯 동갑내기라고 모두 똑같은 위치에 있을 수 없다. 예컨대 필자는 돼지띠이다. ‘오늘의 운세’는 돼지띠 동갑은 같은 운세를 갖는다고 말한다. 가당키나 한가?

문제는 또 있다. 신문들이 싣는 같은 날의 ‘오늘의 운세’는 내용이 대동소이해야 할 터인데 상반된 내용들이 더 많다. 길하다고 말하는 신문도 있는가 하면, 불길하니 외출을 삼가라는 신문도 있다. ㅅ·ㅈ·ㅊ 성씨 가진 사람을 경계하란 신문이 있는가 하면, 그 성씨들이 귀인(貴人)이란 ‘오늘의 운세’도 있다.

운명해독술로서 사주술

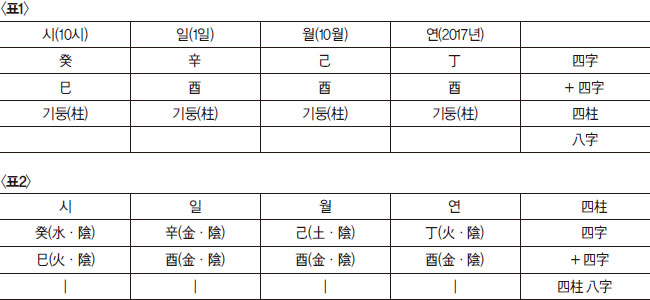

‘오늘의 운세’ 뿌리는 무엇일까? 사주팔자술에서 유래한다. 사주팔자란 무엇인가? 2017년 10월 1일 오전 10시에 태어난 아이가 있다 하자. 이 아이의 사주팔자는 무엇일까? 옛사람들은 십간·십이지[간지·干支]로 시간을 표기하였다. 간지로 이 아이의 태어난 연월일시를 표기하면 정유(丁酉)년·기유(己酉)월·신유(辛酉)일·계사(癸巳)시가 된다. 〈표1〉과 같다.

즉 태어난 연월일시를 간지로 표기한 것을 기둥[柱]이 넷[四]이라 하여 사주(四柱)라 하고, 글자[字]가 여덟[八] 개라 하여 팔자(八字)라고 하였다. 즉 사주와 팔자는 같은 말이며, 태어난 시간만 빠진 주민등록번호 앞자리와 같은 것이다. 그런데 사주술에서는 이것을 ‘명’이라 하고 이 명을 갖는 사람이 태어나서 죽을 때까지 스쳐가는 시간의 흐름을 운이라고 한다. 운은 10년, 1년, 1개월, 1일 단위로 쪼개어 살핀다. ‘오늘의 운세’는 바로 1일 단위의 흐름을 보는 것이다.

문제는 위와 같은 사주팔자, 즉 태어난 연월일시를 보고 어떻게 그 사람의 운명을 해독하는가이다. 간단하다. 사주팔자를 음양오행으로 환원한 뒤 그 구성을 보고 판단한다(〈표2〉).

즉 2017년 10월 1일 오전 10시에 태어날 아이의 사주는 음양을 살피면 전부 음(陰)으로 구성되었고(음이 8개), 오행을 살피면 금(金)이 4개, 수(水)가 1개, 토(土)가 1개, 화(火)가 2개로 구성되었다. 이 자료를 음양오행의 속성을 바탕으로 풀이하는 것이 사주팔자술이다.

음양오행이란 무엇일까? 음(陰)은 언덕[阝]에 달[月]이 떠 있는 상태를 말하며, 양은 언덕[阝]에 해[日]가 떠 있는 상태를 말한다. 오행은 지구[土]를 중심으로 그 좌우에 있는 수성·금성·화성·목성을 표현한 것이다. 한 주를 ‘일·월·화·수·목·금·토요일’로 표기한다. 다름 아닌 해[日]와 달[月] 그리고 수성·금성·지구·화성·목성을 토대로 한 것이다. 어린 시절부터 우리는 음양오행을 생활화하고 있었다.

사주술을 인정한 주자(朱子)

|

| 주자도 사주술을 인정했다. |

〈연월일시는 오행의 기운이 아닐 수 없다. 갑·을·병·정(甲・乙・丙・丁)도 또한 음과 양의 기운에 속하니, 모두 음양의 기운과 오행이다. 사람이 태어날 때는 기운을 우연히 만나게 되는데, 맑은 것을 얻은 사람도 있고 탁한 것을 얻은 사람도 있다. 귀하거나 천하고 장수하거나 요절하는 것도 모두 그런 까닭이니, 서로 엇갈려서 그렇게 가지런하지 않다. 성인이 윗자리에 있으면 그 기운은 적절히 조화되지만, 그렇지 않으면 그 기운은 치우치게 운행한다. 그래서 맑은 기운을 얻어서 총명하지만 관직이 없는 사람도 있고, 탁한 기운을 얻어서 지혜가 없지만 관직이 있는 사람도 있다. 모두 그 기운의 도수가 그렇게 만든 것이다.〉 (《주자어류(朱子語類)》)

주자가 사주술에 관심을 갖게 된 것은 자신의 운명을 엿보고자 하는 호기심 때문이 아니었다. 주자가 살았던 송대(宋代)와 필연적 관계가 있다. 앞서 왕충은 천인합일설과 음양오행설을 부정하였지만 결국 운명 앞에 ‘항복선언문’을 발표하였음을 보았다. 그런데 주자는 운명이란 존재를 인정하고 그 구체적 사유(思惟)체계가 사주술임을 밝힌다. 왜 그랬을까?

사주술은 시대문제 해결 위한 ‘담론’이었다

사주와 풍수의 특정 유파(이기풍수·理氣風水)는 송나라 때 오늘날의 모습이 완성된다. 송나라가 통치이념으로 채택한 유교, 특히 그 가운데 성리학과의 밀월 덕분이었다. 한대(漢代) 동중서가 유가(儒家)와 음양가(陰陽家)를 고리로 천인합일설을 정치이념으로 제시하였는데, 이를 정자(程子)와 주자가 수용하여 새로운 유학으로 거듭나게 한다. 이것이 바로 신(新)유학인 성리학(性理學)이다.

〈성리학은 하늘[天]을 이(理)로 규정하고, 이(理)는 인간에게 있어서 성(性)으로 보았다. 인간의 도덕의식[性]과 하늘의 법칙[理]과의 일치, 즉 천인합일(天人合一)을 이상으로 여긴다. 주자와 정자뿐만 아니라 당대의 유학자와 사대부들이 풍수와 사주에 깊은 관심을 보였던 것도 이와 같은 이유에서였다.〉 (김기현 전북대 명예교수·퇴계학)

단순히 송나라가 국교를 유학으로 택한 이유 때문에 사주이론이 수용된 것은 아니다. 송대(특히 남송)의 사회경제와 관련이 있다. 송대에는 농업이 중시되어 많은 개간사업이 이루어진다. 특히 강남 지역은 저지대가 많아 개발이 용이했다. 이것은 인구 증가와 논농사[水田農業] 발달을 가져오는데, 농경사회에서는 ‘농사를 지을 때’를 아는 만큼 중요한 것이 없었다. 자연스럽게 연월일시에 대한 관념이 중시되었다. 사주이론은 이러한 농경사회를 바탕으로 발달된다.

원나라 때는 점성술 유행

송나라가 망하고 원나라가 들어서면서 사주술은 힘을 쓰지 못한다. 그 대신 점성술[星命]이 유행한다. 몽고족이 주체세력이 된 원나라는 유목(遊牧)문화에서 벗어나려 하였지만 몽고족 고유의 본능을 바꿀 수는 없었다. 또 원나라는 유교와 유학자들에 대해서는 혐오감을 보인 반면, 불교의 일파인 라마교와 도교의 일파인 전진교(全眞敎)를 신봉하였기에 사주가 수용될 수 없었다.

농경세력이 아닌 유목·해양세력의 활동에는 밤하늘의 별이 중요하다. 별을 보고 점을 치는 점성술이 적극적으로 수용된다. 사주가 음양오행, 즉 해와 달, 그리고 수성·금성·지구·화성·목성만을 중시한다면, 점성술은 그것 말고도 밤하늘 수많은 별(북두칠성·남극성·북극성 등)이 인간의 운명에 영향을 끼친다는 것을 전제한다.

실제 항해와 유목생활을 하는 이들에게 필요한 별들이다. “별을 보고 점을 치는 페르샤 왕자” “저 별은 너의 별, 저 별은 나의 별” 등의 노랫말도 이러한 관념의 흔적들이다. 역마살・고신살(홀아비살)・과숙살(과부살)・원진살・도화살 등 흔히 민간에서 말하는 단어들도 점성술의 흔적이다. 송왕조와 원왕조의 운명예측술의 차이는 고려와 조선에도 그대로 적용된다. 고려에서는 별점이, 조선에서는 사주술이 주류를 이룬다.

사주팔자는 고칠 수 있다!

원나라에 이어서 명나라가 들어서자 다시 사주술이 유행한다. 송대의 사주술보다 진일보한다. ‘명(命), 즉 사주팔자는 고칠 수 없다’는 이전의 명제는 바뀐다. 인간의 운명(특히 수명)은 고칠 수 있다는 새로운 시대상이 반영된다.

중국의학 고전인 이시진의 《본초강목(本草綱目·1596년)》과 우리나라 허준의 《동의보감(東醫寶鑑・1610년)》이 명대(明代)에 나왔던 것은 이시진과 허준이라는 개인의 탁월한 능력 때문이라기보다는 그때까지의 집적된 연구 및 임상의 결과물이었다.

이런 분위기 속에서 명대에서 새로운 사주이론인 ‘병약설(病藥說)’이 추가된다. 사주팔자는 고칠 수 없는 것이 아니다. 여덟 글자[八字] 가운데 병이 되는 것과 약이 되는 글자를 찾아내면 운명을 고칠 수 있다는 것이 병약설의 핵심이다.

명나라가 망하고 청나라가 들어설 즈음 세계는 또 많이 바뀐다. 명나라 말엽부터 유입된 유럽의 과학문물들은 청대에 더 많이 유입된다. 청나라에 볼모로 끌려간 소현세자가 서양문물을 접한 것도 그 무렵이다.

과거의 사주술로는 서구과학으로 계몽되어 가던 당시의 고객들(황실과 귀족 그리고 사대부)을 설득할 수 없게 되었다. 좀 더 체계적이며 자연과학에 가까운 사주술이 필요하였다.

이에 따라 신상품이 출시된다. 다름 아닌 조후론(調候論・계절론)이다. 예컨대 나무[木] 기운을 갖는 날[日]에 태어난 사람일지라도 태어난 계절이 다르면 운명이 달라진다는 것이다. 비유컨대 같은 씨앗일지라도 봄 파종이냐 가을 파종이냐에 따라 그 생장 결실이 달라지는 것과 같다. 어떤 계절 어떤 시각에 태어났느냐에 따라 사람의 운명이 차가워질 수도[寒] 따뜻해질 수도[暖] 건조해질 수도[燥] 습해질 수도[濕] 있다는 것이 조후론의 핵심이다. 이렇듯 사주술은 시대의 변화에 대한 대응논리였다.

《토정비결》에 담긴 서민들의 꿈

원나라 영향권이었던 고려는 점성술이 주류였다. 고려왕조에서 유명 운명예언가는 13세기 후반에 활동하였던 오윤부와 14세기 박상충이었다. 특히 오윤부는 원 세조에게 불려가 별점을 쳐 그 능력을 인정받을 정도였다.

왕조가 조선으로 바뀌면서 운명예측술에 큰 변화가 온다. 농경사회와 유학을 바탕으로 형성된 사주술은 천인합일・종법(宗法)・남존여비(男尊女卑)・관존민비(官尊民卑) 등의 관념이 내재되어 있다. 유교를 국교로 그리고 농업이 기반인 조선왕조에 부합하는 내용이다. 중국의 주자·정자처럼 조선의 유학자(특히 훈구파 계열)들이 사주와 풍수에 빠진 것도 이와 같은 연유에서이다.

조선왕조의 운명예측술에 관한 기록은 비교적 자세하게 전해진다. 《경국대전(經國大典・1485년)》에 명과학(命課學・점치는 분야)이 자세히 규정되어 있다. 조선의 명과학 고시과목들은 다음과 같다.

1차시험(初試): 원천강(袁天綱)·서자평(徐子平)·응천가(應天歌)·범위수(範圍數)·극택통서(剋擇通書)·경국대전(經國大典)

2차시험(取才): 원천강(袁天綱)·삼신통재(三辰通載)·대정수(大定數)·범위수(範圍數)·육임(六壬)·오행정기(五行精記)·극택통서(剋擇通書)·자미수(紫微數)·응천가(應天歌)·서자평(徐子平)·현여자평(玄輿子平)·난대묘선(蘭臺妙選)·성명총화(星命總話)

사주술이 공식적으로 조선왕조에 수용되었다 하나 그것은 왕실과 사대부에 국한되었지 백성들에게까지 파급되지는 않았다. 왜냐하면 ‘왕실종친이나 실력자의 사주를 보았던 행위’를 문제 삼는 기록(몇몇 역적모의 적발 구실 가운데 하나)이 《조선왕조실록》에 종종 언급되는 것에서 볼 수 있듯, ‘사주 보는 행위’는 일종의 ‘천기누설’과 같은 것이었다. 천기를 누설한다는 것은 왕실권력의 향배를 누설한다는 것이나 마찬가지였다.

그러나 백성들도 자신의 운명에 대해 궁금해하기는 마찬가지였다. 빈천한 현실 속에 처해 있기에 더욱더 요행을 바랐을지도 모른다. 그와 같은 욕구를 충족시키기 위해서 나온 것이 《당사주(唐四柱)》와 《토정비결(土亭祕訣)》 등이다. 이 둘은 조선 후기 이름 없는 지식인 및 종교인 집단에 의해 만들어진 운명해독서이다. 《토정비결》과 《당사주》 텍스트를 분석해 보면 점괘가 불길한 것보다 길한 내용이 더 많다. 당연 점을 치는 이들은 이 점괘를 통해 희망을 얻는다. 이러한 사주 아류(亞流)들이 지금까지 생명력을 갖고 유지된 것이다. ‘오늘의 운세’ 역시 그 아류이다.

‘오늘의 운세’는 ‘인문학의 위기’가 낳은 귀태(鬼胎)

|

| 서울 탑골공원 옆에 늘어선 점집들. |

해방 이후 서구문물의 유입으로 사주술은 뒷골목으로 밀려난다. 조선시대처럼 관리[國卜]로 진출할 수 있는 기회가 주어지지도 않는 ‘미신’에 젊은 지식인들이 매달릴 까닭이 없었다. 그러면서 사주술은 학습능력을 갖추었으되 시대에 적응하지 못하였거나 또는 어떤 사유로 좌절된 인생들 혹은 사이비 종교인들의 포교수단으로 악용되기도 하였다.

1990년대 전후하여 신문사 문화센터와 대학 사회교육원 그리고 2000년도 이후 몇몇 특수대학원이 사주술을 전공과목으로 개설하고 있다. 대학입시생 감소로 폐과(廢科)위기를 맞는 일부 특수대학들이 그 빈틈을 사주나 풍수로 메워보려는 추세이다.

여기에 진학하는 이들 중에는 학문적 차원에서 접근하려는 것이라기보다는 ‘학력세탁’을 위해 그러는 경우가 많다. 강의 내용도 조선시대의 명과학에 비교가 안 될 정도로 천박하다.

문제는 ‘오늘의 운세’가 기존의 사주술의 변천이 보여준 바와 같은 시대문제에 대한 해결 혹은 대응과 같은 문제의식이 없다는 것이다.

누구의 잘못인가? 전통적으로 인문학을 ‘문·사·철(文史哲, 문학·역사·철학)’이라 하였다. 오늘의 한국 인문학이 조선시대의 문학·역사·철학을 국학(國學) 차원에서 논하고자 하였다면 음양오행설·사주·풍수도 포함시켜야 했다. 그러나 이들은 학문 대상에서 제외되었다. 그 결과 또 다른 거리의 ‘동양철학’이 생겨났다. 그 ‘동양철학’은 ‘오늘의 운세’라는 신상품으로 대한민국 주류 언론을 장악하고 있다.

‘인문학의 위기’와 길거리 ‘동양철학의 성행’과는 동전의 양면이다. ‘오늘의 운세’는 인문학의 위기가 빚어낸 귀태(鬼胎)이자 ‘길거리 동양철학’의 적자(嫡子)이다. 송·원·명·청 그리고 고려와 조선이란 사회가 운명에 대해 끊임없이 새로운 담론을 제시하였듯, 21세기 우리에게 맞는 새로운 ‘운명담론’이 만들어져야 한다. 한국 인문학(한국학)의 과제이다.⊙